資中筠先生

作者簡介:

資中筠(1930— ),湖南耒陽人,愛思想網專欄學者、國際政治及美國研究專家、翻譯家。

點擊原文閱讀進入愛思想網資中筠專欄

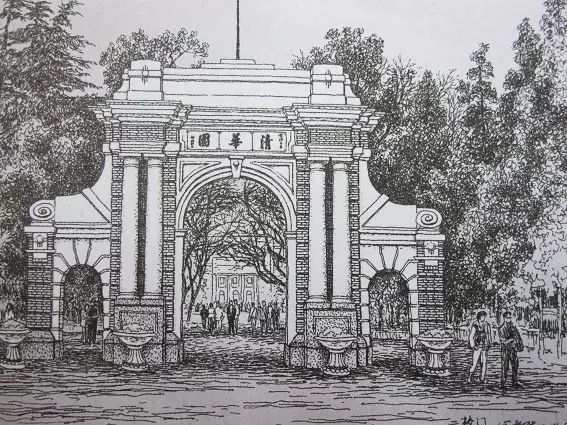

也許是由於幾十年前曾有幸在清華園裡讀過書,"清華園裡可讀書"(《讀書》一九九四年第七期)一文引起我特殊的共鳴,讀罷掩卷長思,無限感慨,浮想聯翩,有不得不一吐者。

首先浮現在眼前的是那所風格獨特的圖書館。

記得當年考大學,發憤非入清華不可,主要吸引我的除了學術地位之外,實實在在的就是那圖書館了。清華的老圖書館當時在高等院校中是頗有名氣的,除了藏書之外,那建築本身與大禮堂同為清華園的象徵。單是閱覽室的地板是用貴重的軟木鋪就以免走路出聲這一點就可見設計之考究。那時大圖書館的常客一般都有自己相對固定的座位。一進入那殿堂就有一種肅穆、寧靜,甚至神聖之感,自然而然誰也不會大聲說話,連咳嗽也不敢放肆。借書手續簡便,不存在管理員態度問題,以至於我根本不記得書是怎樣借出來的,似乎到圖書館總可以讀到自己想讀的書,一切都那麼自然。我那時除上課和參加音樂室的活動外,差不多時間都是在圖書館度過。在那燈火通明的大閱覽室,浸潤在知識的海洋里,有一種無限滿足和心靈凈化的感覺。我並不都是在老老實實地讀老師指定的參考書,或是與課程有關的書。在那個年齡(現在時髦話稱為"花季,')對知識世界充滿好奇,求知慾旺盛,腦子像海綿一樣,吸收力也強,聽到過的中外名著恨不得都流覽一番,與古人、洋人神交,其樂無窮。這些大雜燴究竟對我起了什麼作用,實在也說不清,那時還不懂得用某一個標準和理論來批判,選擇,大約是未免泥沙俱下的。不過養成對書,特別是對圖書館的特殊感情是真的。每晚坐到閉館(大約九點或十點鐘),然後戀戀不捨地回宿舍。宿舍十點鐘熄燈,決不通融,許多同學都備有油燈,一燈如豆繼續讀書,到夏夜燈罩上布滿撲燈自焚的小蟲,看書看累了數數蟲子也是一趣。那種"開夜車"純屬自覺,決非為應付作業或考試。平心而論,文學院的功課比起理工科來是比較松的,或者說彈性很大,考試不難應付。主要是那些學識淵博的教授們在課堂上信手拈來,旁徵博引,隨時提到種種名人、名言、佳作、警句.乃至歷史公案,像是打開一扇扇小天窗,起了吊胃口的作用,激發起強烈的好奇心,都想進去看個究竟,讀到勝處不忍釋手,只好挑燈夜讀。(也許我有幸遇到的都是好老師,自小學開始,享受到的讀書樂遠遠超過讀書苦,似乎很少有時下學生負擔過重叫苦不迭的體驗。)

清華園圖書館

到了四年級,因為要寫畢業論文,開始享受可以入書庫的特權。第一次爬上窄窄的樓梯進得書庫望著那一排排淡綠色磨玻璃的書架,真有說不出的幸福感,外加優越感-自以為是登堂入室了(現在想來當然是不知天高地厚)。同時又有一種挫折感:這一片浩渺的書海何時能窺其萬一?不由得心中默誦"吾生也有涯而知也無涯……"驚嘆兩千年前先哲的睿智。從此以後經常發此感慨。但是說實在的,那種感慨還是"少年不識愁滋味"之作,明知"'殆而已矣",卻不妨礙我孜孜於"以有涯逐無涯",樂此不疲。

那時圖書館的地位是很高的,館長多為名教授擔任。例如胡適之、李大釗曾主管北大圖書館,這一事實之為眾所周知恐怕同中國革命的歷史偉人與之發生聯繫有關。而潘光旦曾任清華圖書館館長大約現在很少人知道或記得了。我對此事印象深刻是因為有一次,不記得是在什麼場合,潘先生在學生集會上講話,其中說到他抽查了一下圖書借出情況,發現最多的是"中文一白話一小說"(他說時每個詞都頓一下,加重語氣),說明現在學生有多懶,光看小說不說,連文言,外文的都不看,怎麼得了。他講這段話時很激動。我沒想到,潘先生管圖書館一直管到同學借書。直到多年之後從回憶他的文章中讀到他在"文革"中的悲慘遭遇,那次講話陡然浮現在腦海中,似乎感受到了當時沒有體會到的深切的憂思。他憂的是學生不讀書,不讀要動腦筋的書--怎麼得了!當然他沒有想到以後種種。

彼時的清華園決不是田園詩般的讀書勝地。我在校的年代剛好跨越解放前後,前期學生運動-反飢餓、反內戰,然後迎接解放,後期思想改造運動、鎮反、抗美援朝、參軍參干、土改……整個期間經常聽到被引用的是"-一二九"運動時蔣南翔的名言:"華北之大已放不下一張書桌了!"在那敵寇壓境,民族危急存亡的關頭,這句話曾喚起多少熱血青年投筆而起,走出書齋,走向街頭,奔赴戰場!而從那時以來的近半個世紀中,總是處於動蕩多事之秋,校園內的書桌似乎從未放穩過,投筆從戎,投筆從政者陸續不斷,《可讀書》一文說到清華多出大官恐怕也與此有關。余也不才,總是眷戀那讀書的生活,但是並非沒有受到時代的衝擊。記得在抗美援朝運動高潮中,我正從錢鍾書先生做畢業論文,題目屬於比較文學領域,我是班上唯一選此類題目的,能得錢先生親自指導當然是畢生的幸運。但是當時氣氛決不容我安坐圖書館,埋首故紙堆。我也著實痛下決心放棄這一切,堅決報名參軍。儘管未被批准,我的論文計劃和校園內轟轟烈烈的氣氛已很不協調,一位同學在圖書館見我翻閱那些書,責備說,你還看得下這樣的書!令我汗顏不止。按照原來的框架做不下去了,只得虎頭蛇尾,草草收場,至今想來愧對老師,但是當時老師還是很體諒,寬厚地給了一個高分數。那一年我還帶頭幹了一件.'掀書桌"的事,即作為班長(那時稱"總幹事,')代表全班向系主任昊達元先生請願,要求乾脆取消畢業論文,好讓同學們有更多時間投入各種社會活動,結果被訓了一頓,碰釘子而回。事實上我們是文科最後一年做畢業論文的,下一年就取消了,直到"文革"結束后才恢復。

一九五二年院系調整,清華不但文、法學院,連理學院也分出去了,變成了純工科大學。這項措施之為一大失誤,而且已造成不可挽回的損失,大約已成共識。從根本上說,"大學"(university)的本義,以其多學科,包羅廣也。學固有專長,但一個有高度文化修養的人應是全面發展的。何況清華本來有極強的文科(這裡作為社會科學和人文學科的統稱,下同),曾經群星燦爛,名家碩儒輩出。且不說《可讀書》一文提到的國學大師王國維,隨便扳起手指數一數就可數出一系列熟悉的名字來:聞一多、陳寅洛、朱自清、張奚若、金岳霖、潘光旦、費孝通、沈有鼎……我在校時的文學院院長是馮友蘭先生,法學院院長是陳岱蓀先生,各系都有一些名教授,當時錢鍾書和楊絳先生剛從國外回來,風華正茂,雙雙執教於外文系,到院系調整,實際在清華時間很短,我有幸趕上,得沐春風。過去清華還出一套《清華叢書》,文、理、工都有,例如馮友蘭的《中國哲學史》最初就是作為《清華叢書》之一出版的。

清華園

就文科而言,北京一些歷史悠久的大學如清華、北大、師大、燕京等各有其傳統和風格,有競爭,有互補,有交流,有切磋。即使單從培養工科人才出發(當時清華已有"工程師的搖籃"之稱),過去清華工學院的學生有的是機會按照自己的興趣旁聽文科的課和講座,與文科同學共同參加各種課外活動,頗不乏多才多藝的人才。如果要培養"師",而不是"匠",單有狹隘的專業知識和興趣是不夠的,此專科學校(或學院)之與大學不同之處。當然,各國都有若干在某一方面出類拔萃甚至聞名世界的專科院校。清華作為工科最高學府現在也仍在國際上佔一席之地。但是,原來有著優良傳統的綜合大學,把基礎雄厚的文科就這樣一刀砍掉,豈不可惜?也許辯者會譏為"門戶之見",因為昔日清華的文科已併入北大,不能算"砍掉",名教授們也各有其位,在哪裡發揮作用不是一樣,何必非清華不可?這裡且不說文科的名教授們後半生的時間多半是在批判其前半生的學術成果中度過,一個不容諱言的事實是,院系調整之後文科大大壓縮,而且萎縮了,不僅是北京的院校為然。更重要的是我們這樣一個俠渙大國,有傳統,有實力的綜合性大學不是多了,而是少了。清華從"留美預備學校"開始,經過幾代學人艱苦努力,慘淡經營,成為第一流的綜合性國立大學,又歷經抗戰遷校、復校以及解放前幾年那種艱難卓絕的物質條件和政治環境而能保持那樣的規模,保存了學術元氣,詢非易事,所以我為清華文科惜,主要不是出於個人感情。至於時下各種學院改名'.大學"成風,有幾家是名實相副的,沒有作調查不敢妄評,不過學術水平決不會因改名就自然提高,則是不爭的事實。

院系調整的主導思想大約一是照搬蘇聯經驗,或者說要努力改造過去承襲歐美學制的傳統;二是從建設需要出發,大力發展實用的學科,文科不但要壓縮,而且由於被納入了階級鬥爭範圍,許多內容乃至整個學科豈止認為無用,實是有害,只能加以批判,揚棄,直至取消。所以,如果說理、工、醫、農在"文革"前的十七年中有較大的發展,而只是在"文革"中受到摧殘的話,那麼,文法學科的破壞就不是自"文革"始了。有的是有形的,例如政治學、法學、社會學、新聞學等等乾脆被取消了;有的是無形的。到"文革"中,這種主導思想又有了飛躍,因而有"大學還是要辦的,我指的是理工科大學"的最高指示。從口氣來揣摩,大約是本來是想過大學乾脆不要辦了,後來想想理工科還是需要的。文科呢,另外還有一條指示:文科應以社會為大學,這就很明白了。

與此相關聯的更深層的主導思想是始終把知識分子看作僅僅是擁有"一技之長"的工具。不能起到立竿見影的實用效果的知識和學問自難得到理解和承認,逞論尊重和扶植!從歷史傳統看,我們似乎從一個極端跳到了另一個極端。傳統的中國士大夫是只學文的,西方的實用科學技術剛傳入時被視為"奇技淫巧",不屑一顧。後來吃了大虧,經先進的仁人志士大力倡導,才開始重視科學技術。不知從何時起,又走到了另一極端。其中原因十分複雜,難以盡述。有一點切身感受是,屬於理工科的知識都是專門的,即使是一個簡單的公式,對於沒學過的人就如天書一般,只能承認自己是外行;而且容易受實踐檢驗,一個數據錯了可能人命關天,非要專家不可。而文科的知識說出來往往像是常識,無神秘感。例如只要能看報,就可以對世界大事發一通議淪,何必要國際問題專家?人人都能就家庭、婚姻、醫療保險等等發表意見,何必要社會學家?當然也有許多外行不掌握的知識,看不懂聽不懂的深奧道理,但大多不能立即轉化為物質,飢不能果腹,寒不能當衣。有的對民族,甚至對人類前途可能產生深遠影響的學問並不一定能立即解決令當政者頭痛的問題,因此其價值很難得到承認。這是就一般人的心態而言。至於在"階級鬥爭為綱"的指導下,即使是常識也可以變成異端邪說,到了"史無前例"登峰造極之時,以幾條文盲或半文盲都能背誦的高度簡化的教條代替天下一切真理,連自然科學也不能倖免,這又當別論了。

清華國學院導師

在文科中被認為有用的"一技之長"是外文。一則因為它和化學方程式一樣,沒學過硬是沒法自以為懂;二則-這點很重要-斯大林有過權威的論斷:語言沒有階級性!記得五十年代初期,一些西方語文專業的同學紛紛要求轉到俄語專業,把這也當做一種從資產階級向無產階級的轉變,後來黨團組織布置學習斯大林論語言的文章,"從理論上"打通思想,說服那些同學安心留在原專業學習。這裡語言只是作為一種符號,完全抽去了文化內容,純粹作為一種工具。掌握這種工具的人就被認為有'"一技之長",也成為一種工具,其用處在於幫助掌握政策的人聽懂或看懂他不懂的語言文字。這原沒有什麼不對,但是過分狹隘,是和壓縮和取消文科的主導思想一脈相承的。記得我進入清華外文繫上第一堂"散文"課,老師當場出一作文題:"我為什麼選擇外文系"。我寫的是心裡話,大意謂:我認為每一種文字都像一把金鑰匙,可以打開一扇扇通向無盡的知識寶庫之門;我又深感我國的文化無比光輝燦爛,卻不為世人所知,這金鑰匙(多數)也可以使中國文化通向世界。那時只有這模模糊糊的嚮往和志趣,還不會說"促進文化交流"之類的話,而且初生之犢,雄心不小,自以為將來一定要通好幾國文字的。此文頗得老師讚賞,頭一炮就得了最高分。但是進入畢業班就聽到了外文系主要是培養翻譯之說,而且重點不是指的翻譯世界名著,而是為外交服務的口譯或筆譯。有一次,一位教授被借去隨一個規格相當高的中國代表團參加國際會議當翻譯,受了啟發,歸來后在課堂上大講外文系應著重培養翻譯人才,特別是口譯。當時許多教授不以為然,"外文系以培養翻譯人才為目標"成了一句譏諷的話。我當時也曾私心竊以為離我之初衷遠矣!誰知畢業后恰恰就做了十幾年這種翻譯。直到"文革"中下放勞動,在"念念不忘老本行"被列入重點批判的"錯誤思想"的同時,卻要求"外文幹部"不要丟掉外文,後期軍代表還組織複習。後來我和其他一些同志提前從"幹校"調回北京也還是由於這"一技之長"。而當時其他文科的用處也就剩下寫批判稿了--批別人或批自己。

憶清華,引起許多雜感。決無意貶低任何行業。出"大官",說明造就了許多棟樑才,我願意相信多數都是好官,當然是社程之福,母校之榮;清華也無愧於"工程師的搖籃"之譽,幾十年來出了許多傑出的人才,為民族振興做出了巨大貢獻,作為文科出身的一介書生,我是由衷欽佩,自愧不如的。學外文的當翻譯也是題中之義,當一個好翻譯也真不容易。況人各有志,本人以知命之年終於遇到提倡人才流動,要求調工作不再是大逆不道,於是像童話里"森林的召喚"一樣,又被可以坐圖書館的地方吸引過去,做起了可以稱之為以讀書為業的研究工作,已難有大成,得賦遂初,自得其樂而已。深知這決不是,也不應該是大多數人的選擇。我只是想,作為一所大學,特別是世界一流的名牌大學,除了出各行各業實際工作人才之外,總還應該出一些名家大儒,並且在學科的建樹和學派的開創方面有所貢獻。這樣的人不可能大批產生,但不應斷代,每一代都應該有佼佼者擔負起存亡繼絕,繼往開來的使命。大學的校園應該是讀書氣氛最濃的地方,有幸進入這一園地的天之驕子們,不論將來準備做什麼,在這裡恐怕首要的還是讀書,培養讀書的興趣,讀書的習慣,盡情享受這讀書的氛圍,這裡可能積累一生取之不盡的財富,或是日後回憶中最純潔美妙的亮點。功利的考慮出了學校門有的是時間,大約到那時想躲也躲不開的。這決非提倡大學應成為象牙之塔,學生都應兩耳不聞窗外事。中國知識分子向來有經國濟世的傳統。記得幼承母訓,作為座右銘的就是一副曾文正公的對聯:"學求其於世有濟,事行乎此心所安氣到大學畢業前夕,正是大力號召服從祖國分配之時。我們幾個女同學相約在初升的陽光中爬到一棟樓頂上在國旗下宣誓,要把自己的一切,自己的智慧,獻給親愛的祖國。這"智慧"是我特意加上的。現在看來似乎幼稚可笑,但當時確實自以為既然身為大學生,多讀了些書,總該多獻出點什麼,那多的是什麼呢?就大言不慚地稱之為"智慧"了。"書越讀越蠢"是當時絕對想不到的。具有諷刺意義的是,後來在漫長的無盡頭的思想改造中,自以為產生"智慧"之泉恰好成了錯誤之源,在渴望被承認"改造好了"而不可得之餘,深感為讀書所累,常有"匹夫無罪,懷璧其罪"之嘆,以致曾一度走向另一極端,真心誠意地接受了"讀書無用論"。

如今,讀書本身至少不再有罪,再沒有"拔白旗","批白專"之類的運動,知識分子也不需要無休止地為"脫胎換骨"而自我否定。清華園裡一座座高樓拔地而起,老圖書館依然在,又有了更加巍峨壯觀的新圖書館大樓。繼前幾年設立社會科學系之後,近又成立人文學院,說明有關領導也已意識到少了這一部分的缺陷。欣見《清華叢書》又開始出了,但願能繼續下去。不過"破"易"立"難,百年樹人談何容易,再要形成一個人文薈萃的局面怕不是一代人的努力所能及。如果鍥而不捨,努力下失,假以時日或能達到。現在應該說是既無內亂又無外患的清平世界。然而新的海潮正洶湧而來:雖然再沒有自上而下的"書越讀越蠢"的宣教,但是"蠢得像博士","窮得像教授"之類說法又自發地在民間流傳開來。唯其自發,衝力更大,在這衝浪之下,能剩下多少空間放書桌,放穩書桌?

是的,清華園裡曾讀書。祝願清華園裡仍讀書!

|