- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

她一生摯愛教育事業,台灣文學史後來顯赫一時的人物:白先勇、陳映真、席慕蓉等,當時都只是年輕學生,都聽過她的課,對她頂禮膜拜。

「她是白髮的先生,她是詩詞的女兒,她是中國古典文化的傳承者、傳播者,也是很多人通往詩詞國度的路標和燈塔」。「她的文雅、博學與誨人不倦的長者之風,讓她成就了令人敬仰的、崇高的師德」。在眾多光環和頭銜中,她總說:「教師是我最看重的身份。」

2016年12月15日,葉嘉瑩在南開大學參加「葉氏駝庵獎學金」發放儀式。儀式上,這位93歲的中國古典詩詞大家感慨地說,「我從各種人生苦難中走出來了,還活到了今天。如今我的人生即將走到盡頭,但教書育人的初心不改,我想把在中國的藏書、書畫還有身後積蓄全都留給待了37年的南開,衷心希望南開學子能有所建樹。 」

「葉氏駝庵獎學金」是葉嘉瑩先生於1997年以恩師顧隨先生名號「駝庵」設立至今。頒獎典禮上,憶及與顧隨先生吟詩相和的往事,葉嘉瑩用「師弟因緣逾骨肉,書生志意托謳吟」來評價。

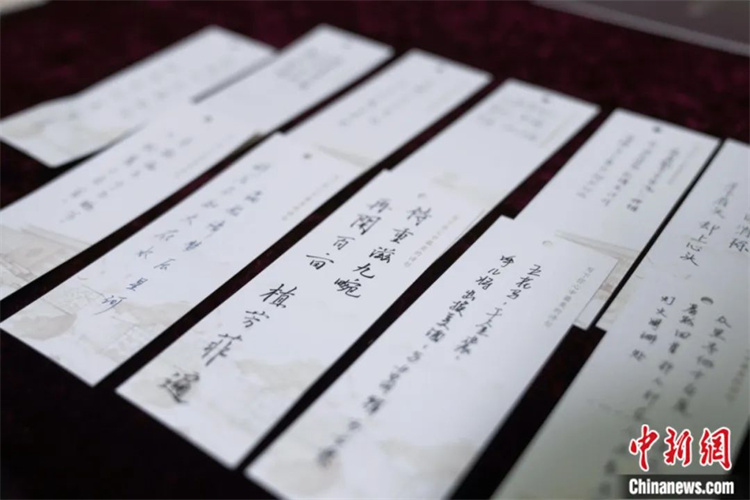

93載歲月如流,葉嘉瑩教書就有73年之久。「與老師認識70餘年,來南開37年,這算是百年的緣分了。」葉嘉瑩這樣笑看教書育人生涯,她向青年學子們展示亂世漂泊之中保留下來的恩師顧隨先生當年講課的筆記,稱這是「宇宙間最寶貴的東西」。

「我為什麼回到南開來呢?我一直懷念祖國。」2016年4月6日晚間,葉嘉瑩在天津大劇院進行一次上千人的講座,回首其目睹戰亂、背井離鄉、身陷囹圄、親人死難的人生經歷時,她這樣表達對祖國的思念。

「轉蓬辭故土,離亂斷鄉根。已嘆身無托,翻驚禍有門。」葉嘉瑩再吟起這首1950年寫的《轉蓬》,當時她與故鄉音訊全斷,又在台灣遭遇「白色恐怖」,夫妻兩人先後被捕,已別無棲身之所。

出生於1924年的葉嘉瑩,20多歲時就已經歷盡滄桑。「如果說女人是花,自己是很早就凋落了。」

2015年1月18日,葉嘉瑩出席其90華誕典禮暨中華詩教國際學術研討會

回首往事,葉嘉瑩感慨現在很多年輕人可能不會理解自己當年懷念故鄉的感情。因為現在有微信、傳真、電話,拿著一個手機跟海外人面對面講話,但在當年那個時候隔絕就是隔絕,現在很多人不易理解那個時代人的感情。

「我常常夢見我的老家北京,我進去以後院子還在那裡,所有門窗都是關閉的,我也夢見我的同學到我老師那裡,就是后海附近的位置,蘆葦長得遮天蔽月,就是怎麼也走不出去,我夢見我在課堂上聽我老師講課,我也夢見我在課堂上給學生講課……」言及故鄉往事,葉嘉瑩將夢中每一個細節都記得清清楚楚。

「我從來沒有忘記過祖國大陸。」葉嘉瑩說,不能回到祖國的時候,就讀杜甫的詩,「夔府孤城落日斜,每依南斗望京華」。

「我當年每每念到這個詩,就感覺像回到了自己的祖國,中國的語言文字真是有特殊的美好的效果和力量。」

懷著歸鄉的渴望,葉嘉瑩把強烈的鄉愁寫進了詩詞里。她在美國哈佛校園內感嘆「秋深客夢遙」、「天涯人慾老」、「從去國,倍思家」。1971年遊歷歐洲,欣賞山光水色之餘,仍眷戀未能重返的故土:「早知客寄非長策,歸去何方有故廬?」

2016年3月,她在影響世界華人盛典上,榮獲「影響世界華人終身成就獎」。

頒獎詞中這樣寫道:

從漂泊到歸來,從傳承到播種,有人說她是中國為數不多的穿裙子的「士」,她替未來傳承古典詩詞命脈,她為世界養護中華文明根系。千年傳燈,日月成詩。

這種榮譽的得來,和這首詩是什麼關係?

2018年和2019年她先後向南開大學捐贈共3568萬,設立專項基金「迦陵基金」。

她就是「先生」葉嘉瑩。2017年,南開大學田家炳音樂廳內,時年94歲高齡的葉嘉瑩先生以「心中一焰」為主題進行演講。

1974年,中國跟加拿大建交,葉嘉瑩馬上申請回國探親,終償夙願,她寫下長達268句的《祖國行》長歌:

卅年離家幾萬里,思鄉情在無時已,

一朝天外賦歸來,眼流涕淚心狂喜。

銀翼穿雲認歸京,遙看燈火動鄉情,

長街多少經游地,此日重回白髮生。

家人乍見啼還笑,相對蒼顏憶年少,

登車牽擁邀還家,指點都城誇新貌。

天安門外廣場開,諸館新建高崔嵬。

道旁遍植綠蔭樹,無復當日飛黃埃。

西單西去吾家在,門巷依稀猶未改。

空悲歲月逝駸駸,半世飄蓮向江海。

入門坐我舊時床,骨肉重聚燈燭光。

莫疑此景還如夢,今夕真知返故鄉。

夜深細把前塵憶,回首當年淚沾臆,

猶記慈親棄養時,是歲我年方十七,

長弟十五幼九齡,老父成都斷消息,

鶺鴒失恃緊相依,八載艱難陷強敵,

所賴伯父伯母慈,撫我三人各成立。

一經遠嫁賦離分,故園從此隔音塵;

天翻地覆歌慷慨,重睹家人感倍親。

兩弟夫妻四教師,侄男侄女多英姿,

喜見吾家佳子弟,輝光彷彿生庭墀。

大侄勞動稱模範,二侄先進增生產;

阿權侄女曾下鄉,各具豪情笑生臉。

小雪最幼甫七齡,入學今為紅小兵。

雙垂辮髮燈前立,一領紅巾入眼明。

所悲老父天涯沒,未得還鄉享此兒

更悲伯父見我歸,逝者難回空淚落。

床頭猶是舊西窗,記得兒時明月光,

客子光陰彈指過,飄零身世九廻腸。

家人問我別來事,話到艱辛自酸鼻。

憶昔婚後甫經年,夫婿突遭囹圄系。

台海當年興獄烈,覆盆多少冤難雪,

可憐獨泣向深宵,懷中幼女才三月。

苦心獨力強支撐,閱盡炎涼世上情,

三載夫還雖命在,刑餘幽憤總難平。

我依教學謀升斗,終日焦唇復瘏口,

強笑誰知忍淚悲,縱搏虛名亦何有。

歲月驚心十五秋,難言心事苦羈留,

偶因異國書來聘,便爾移家海外浮。

自欣視野從今展,祖國書刊恣意覽,

欣見中華果自強,闢地開天功不淺。

試寄家書有報章,難禁遊子喜如狂,

縈心卅載還鄉夢,此際終能夙願償。

歸來故里多親友,探望殷勤情意厚,

美味爭調飫遠人,更伴恣游共攜手。

陶然亭畔泛輕舟,昆明湖上柳條柔,

公園北海故宮景色俱無恙,

更有美術館中工農作品足風流。

郊區廠屋如櫛比,處處新猷風景異,

蔽野蔥蘢黍稷多,公社良田美無際。

長城高處接浮雲,定陵墓殿鬱郁輪囷,

千年帝制興忘史,從此人民做主人。

幾日游觀渾忘倦,乘車更至昔陽縣,

爭說紅旗天下傳,耳聞何似如今見。

車站初逢宋立英,布衣草笠笑相迎,

風霜滿面心如火,勞動人民具典型。

昔日荒村窮大寨,七溝八梁惟石塊,

經時不雨雨成災,饑饉流亡年復代。

一從解放喜翻身,永貴英雄出勝陳,

老少同心奪勝利,始知成敗本由人。

三冬苦戰狼窩掌,鑿石鋤冰拓田廣,

百折難回志競成,虎頭山畔歌聲響。

於今瘠土變良疇,歲歲增糧大有秋。

運送頻聞纜車疾,渡漕新建到山頭。

山間更復植蔬果,桃李初熟紅顆顆,

幼兒園內笑聲多,個個顏如花綻朵。

革命須將路線分,不因今富忘前貧,

只今教育溝中地,留與青年憶苦辛。

我行所恨程期急,片羽觀光足珍惜,

萬千訪客豈徒來,定有精神蒙洗滌。

重返京城暑難消,涼風起處覺秋高,

家人小聚終須別,遊子空悲去路遙。

長弟多病最傷離,臨行不忍送登機,

叮嚀惟把歸期問,相慰歸期定有期。

握別親朋屢執手,已去都門更回首。

憑窗下望好山河,時見梯田在陵阜。

飛行一霎抵延安,舊居初仰鳳凰山,

土窯籌策艱難日,相見成功不等閑。

南泥灣內群巒碧,戰士當年辟荊棘,

拓成陝北好江南,彌望秧田不知極。

白首英雄劉寶齋,鋤荒往事話蒿萊。

遍山榛莽無人跡,畦徑全憑手自開。

叢林為幕地為床,一把?頭一桿槍。

自向山旁鑿窯洞,自割藤草自編筐。

日日勞動仍學習,樺皮為紙炭為筆,

寒冬將至苦無衣,更剪羊毛學紡織。

所欣秋獲已登場,土豆南瓜野菜香,

生產當年能自給,再耕來歲有餘糧,

更生自力精神偉,三五九旅聲明美,

從來憂患可興邦,不忘學習繼前軌。

平疇展綠到關中,城市西安有古風,

周秦前漢隋唐地,未改河山氣象雄。

遺址來瞻半坡館,兩水之間臨灞滻,

石陶留器六千年,緬想先民文化遠。

驪山故事說明皇,昔日溫泉屬帝王,

咫尺榮枯悲杜老,終看顰鼓動漁陽,

宮殿華清今更麗,闢建都為療養地,

憶從事變起風雲,山間猶有危亭記。

倉促行程不可留,復經上海下杭州,

凌晨一瞥春申市,黃埔江邊憶舊遊。

跑馬前廳改醫院,行乞街頭不復見。

列強租界早收回,工廠如林皆自建,

市民處處做晨操,可見更新覺悟高,

改進奢靡當日習,百年國恥一時消。

滬杭線上車行速,風景江南看不足,

採蓮人在畫圖中,菜花黃嫩桑麻綠。

從來西子擅佳名,初睹湖山意已傾,

兩岸山鬟如染黛,一奩煙水弄陽晴。

快意波心乘小艇,更坐山亭瀹芳茗,

靈鷲飛來仰翠峰,花港觀魚愛紅影。

匆匆一日小登臨,動我尋山幽興深,

行程一夕忙排定,便去杭州赴桂林。

桂林群山拔地起,怪石奇岩世莫比,

游神方在碧虛間,盤旋忽入驪宮底。

滴乳千年幻百觀,瑤台瓊樹舞龍鸞,

此中渾忘人間事,出洞方驚日影殘。

掛席明朝向陽朔,百里舟行真足樂,

灕江一水曳柔藍,兩岸青山削碧玉。

捕魚灘上設魚梁,種竹江干翠影長,

藝果山間垂柿柚,此鄉生計好風光。

盡日游觀難盡興,無耐斜陽已西暝,

題詩珍重約重來,祝取斯盟終必證。

歸途小住五羊城,破曉來參烈士陵,

更訪農民講習所,燎原難忘火星星。

流花越秀花為綺,海珠橋下珠江水,

可惜遊子難久留,辜負名城嶺南美。

去國仍隨九萬風,客身依舊似飄蓬,

所欣長夜艱辛后,終睹東方旭影紅。

祖國新生廿五年,比似兒童甫及肩,

已看頭角崢嶸出,更祝前程穩著鞭。

腐儒自誤而今愧,漸覺新來觀點異,

茲游更始見聞開,從此痴愚發龍聵。

早經憂患久飄零,糊口天涯百愧生,

雕蟲文字真何用,聊賦長歌紀此行。

註釋:

註一:陳永貴幼年曾以討飯為生,七歲即開始為地主扛小長工。一九四五年大寨解放,次年春組織互助組。當時一般富裕中農由於自私心理不願與貧農合作,遂自組為好漢組。陳氏則領導十戶貧農,組成老少組,其中除陳氏一人為壯年勞動力外,其他九戶多為五十歲以上之老漢或十二歲至十六歲之少年,故名為老少組,與好漢組展開競賽。好漢組雖在農具、牲畜、土地勞動力各方面均佔優勢,然終以各懷私心,工作落後。至於老少組,則雖在物質工具方面有所不足,然而卻終以齊心合作、思想正確,不僅戰勝好漢組,且能於本組工作完成後,更發揮互助精神以餘力協助好漢組共同耕作。是年秋收後,老少組畝產平均達一百六十九斤,較單幹戶多產六十斤以上,較好漢組亦多產四十斤以上。此一事實足可說明思想正確、集體合作,在促進農業發展方面之重要性。

註二:大寨於解放前原為一貧苦之山村,共有七條山溝,皆遍佈沙石,絕無耕地,至於八道山樑,則雖有部分耕地、然而皆零星散亂,懸佈於一面山坡之上,且皆為跑水、跑土、跑肥之三跑田,或旱或雨,皆可成災。解放後,首戰白駝溝,鑿石壘壩,於十八天內築成二十四條石壩,造出五畝溝地。其後又曾先後治理後底溝、念草溝、小北峪溝、麻黃溝等,開出大片人造田。一九五五年乃決定向該地最大最長之狼窩掌溝進軍。此溝其長三里有餘,寬逾四丈,山高坡陡,每逢雨季,山洪暴發,水勢極大。是年冬,大寨社員經三個月之努力,終於築成三十八條石壩,造出二十餘畝人造田。然而於次年雨季來臨時,竟不幸全部沖毀。其年冬季,又重新治理此溝,次年雨季,不幸又毀。於是遂有人灰心失望,以為此溝決不可治。然而經過社員熱烈爭辯討論後,終於對此一鬥爭產生必勝之信心,又結合前二次失敗之經驗,從中取得教訓,將石壩改築為拱形,減少水流直接沖擊之壓力,遂於是年冬再築成三十八道拱形大壩,終以人力戰勝自然,迄今仍巍然屹立於風雨之中。虎頭山為當地山名。

註三:南泥灣在延安西南,為眾山環抱中之一片盆地。一九四○年時,延安遭受經濟封鎖,當時由旅長王震所率領之三五九旅部隊,遂受令召回,保衛延安,並從事開荒墾地,自力更生。當時全旅共一萬三千人在南泥灣開出荒地二十六萬畝之多,有陝北江南之稱。

註四:劉寶齋原為三五九旅第七一九團副連長,曾親自參加開荒工作,詩中所記皆其口述之實況。

註五:半坡在西安郊外滻水渭水之間。一九五三年在此地修路,發現人骨及陶器。次年由科學考古研究所加以有系統之發掘整理。一九五八年開放為博物館。全址共約十五萬平方米,已發掘者約一萬平方米,分為製陶區、墓葬區及居住區三區,據研究判斷,此地當為距今五千五百年至六千年間之原始氏族公社遺址,所發掘之各種陶器、石器、骨器等,另闢專館陳列,保管良好,解說詳明。

註六:杜甫赴奉先縣詠懷詩,於描述其途經驪山時,曾寫有「朱門酒肉臭、路有凍死骨,榮枯咫尺異,惆悵難再述」之句,表現出當時帝王貴族歌舞宴樂,人民饑寒凍餒之強烈對比,終致安祿山變起漁陽。白居易長恨歌一詩,亦有「漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲」之句。

【作者多年後對寫作此詩的說明】此詩為作者第一次返國探親旅遊時之所作。當初曾由旅行社安排赴各地參觀,見聞所及,皆令人興奮不已。及今思之,雖不免因當初政治背景而有不盡真實之處, 但就作者而言,詩中所寫皆是當日之真情實感。4有友人擬將此詩重新發表,時代既已改變,因特作此簡短說明如上。

1970年代是葉嘉瑩在思想上逐漸發生轉變的關鍵階段。父親客死海外,加深了葉嘉瑩對故國的思念。在漂泊近30年之後,她終於回到了魂牽夢繞的故都,實現了多年的夙願。大女兒與女婿的雙雙罹難,使她在痛苦中進一步探尋生命的價值與意義。她決定將餘生獻給中華詩詞傳播事業,努力由小我走向大我,以此渡過困厄。

老父天涯歿

1969年,葉嘉瑩歷經艱辛,終於在不列顛哥倫比亞大學安定下來,並接來她的老父親葉廷元先生。雖然在海外有家人可以相依,但在她的內心中總是有著對故鄉親人和師友的深切思念。年底,葉嘉瑩刊刻了《迦陵詩詞稿》,在序言中尤其表明了對顧隨先生和伯父的感念之情,她說:

羨季師於詩歌之賞析,感銳而思深,予嘉瑩之啟迪昭示極多,而對嘉瑩之期許寄望尤深,嘉瑩亦未嘗不以致力於舊詩詞之寫作為興趣與志願之所在。

但後來的人生遭際遠遠超出她的預期,如她所說:「人事多變,自一九四八年……二女先後出生,既不得不忙於舌耕為糊口之計,而所遇之憂患艱危,更有決不為外人知且不可為外人道者,碌碌餘生,吟事遂廢。」這是她能夠說出來的表層原因,實際上還有許多難以言說的深層原因,導致她無暇吟詠。

另外,時代文化風氣之變也影響到她的詩詞創作,如她所說:

近年來西方文藝現代思潮之日新月異,嘉瑩既於舊詩詞陷溺已深,難以自拔,雖欲追隨現代,乃力有所不能,而又性耽新異,對於完全局囿於舊格律之寫作,似亦已心有所不甘,因之遂絕筆不復存吟詠之念。唯是早歲之習染已深,偶爾因情觸景,亦仍時有一二詩句偶或湧現腦中,則亦唯有任其自生自滅。

可見她在新舊文化與中西文化之間所受到的影響。1960年代,她的詩詞作品確實不多,但在整理舊作時,卻生髮了她對詩詞意義的認識和體驗。她說:「每檢箱篋,時睹舊稿,則羨季詩評改之手跡猶新,而伯父狷卿翁之音容笑貌,亦恍如仍在目前。」對她而言,詩詞具有穿越時光,儲存記憶的作用。她說:

年華空逝,往事難尋,偶一翻閱舊作,則當年故都老屋,家居在學之生活,點點滴滴,都如隔世,而追懷伯父狷卿翁及羨季師對嘉瑩教誨之殷,期望之切,更未嘗不衷心自疚,愧無能報……聊以懺悔一己之老大無成。

她在詩詞中感受到過往時光的真實存在,覺得詩詞可以彌補流逝的年華,是幻滅時光的痕迹。

葉嘉瑩難以抑制對故國和親人的眷念之情,其父廷元先生同樣也懷有對故國的深切思念。在《迦陵存稿續跋》中,廷元先生說:「睹其在此抗戰時期所作詩稿,時有真性情流露字裡行間,是皆家兄狷卿公及顧羨季先生之誘導提掖所致,至今感念,難以一刻忘懷。」他還深懷著對中國傳統詩詞文化的熱愛,支持葉嘉瑩寫作詩詞,他說:「今日時下青年之有舊學修養者日少,此稿問世,或可略見故都古風之一二乎!」廷元先生是一位曾致力於航空和科技翻譯的學者,留存下來的文藝作品很少,在此短短的跋文中可見他對「真性情」的推崇,父女二人有著相同的文藝精神。

1971年,廷元先生突發腦溢血,不幸在溫哥華逝世,享年81歲。這對於葉嘉瑩來說是人生當中又一次沉重的打擊。父親去世之後,她追憶起父親坎坷艱難的一生,父女之間在感情上相依為命,卻缺少語言交流的遺憾;迎養父親到加拿大之後,家中瑣事不斷,給父親的居住條件也不便於他活動,等等,深懷愧疚。她在《父歿》中寫道:

老父天涯歿,餘生海外懸。更無根可托,空有淚如泉。昆弟今雖在,鄉書遠莫傳。植碑芳草碧,何日是歸年。

父親對她而言,既是肉體的血脈之源,在一定意義上也是思想的精神之源。父親在的時候,她在精神上還有所維繫。父親不在了,她感覺到精神血脈的割裂,內心生起強烈的孤寂與漂泊之感,加深了她對故國的思念。

老一輩師長的相繼謝世,也給葉嘉瑩的心靈帶來極大震撼。1972年,許世瑛(字詩英)先生去世。許世瑛先生曾經租住在葉家的外院,戴君仁先生也常來看望他。在葉嘉瑩的心理和感情中,「總覺得這兩位老師與我青少年時代的生命,有著一種特殊密切的關聯」。在中國台灣時,她多次受到許先生等人的照顧和幫助,許先生逝世后,她在溫哥華寫了一首長詩《許詩英先生輓詩》,詩中有著對自己生活經歷的回顧。詩中寫道:

年前老父天涯歿,蘭死桐枯根斷折,更從海上哭先生,故都殘夢憑誰說。欲覓童真不可尋,死生親故負恩深,未能執紼悲何極,更憶鄉關感不禁。

父親的離去使她缺少了精神上直接的根本,所以她說「蘭死桐枯根斷折」,師長的離世又加深了她精神上的傷痕,而故都始終是她和父親、師長們共同的根,歸國是她心魂深處不能忘卻的夢。

定有精神蒙洗滌

葉嘉瑩在加拿大對國內的情況時時關注。1973年,她開始申請回國,並見到了中國駐加拿大的大使章文晉和張穎夫婦。同一天,她在大使館遇到了輔仁大學的同學史樹青,他恰好在古文物展覽的訪問團中。史樹青與她是輔仁大學的同班同學,同時受業於顧隨先生。而且史樹青是和顧先生聯繫頗為密切的一位學生,可以想見她的意外欣喜之情。在張穎夫人的介紹下,葉嘉瑩讀了浩然的《艷陽天》,又閱讀了《紅星照耀中國》等著作,看了這些書她非常感動,她覺得「共產黨人為了理想艱苦奮鬥真是不容易,他們爬雪山、過草地真是不簡單」,這種認識進一步增強了她回歸祖國的信念。

1974年,葉嘉瑩衝破阻力,終於回到了魂牽夢繞的首都北京。這是闊別26年之後的回歸,她在《祖國行長歌》中說:

卅年離家幾萬里,思鄉情在無時已,一朝天外賦歸來,眼流涕淚心狂喜。銀翼穿雲認舊京,遙看燈火動鄉情,長街多少經游地,此日重回白髮生。

雖然北京城發生了很多變化,葉氏故居也變成了一個大雜院,但是弟弟們都在,家的感覺還在,她說:

西單西去吾家在,門巷依稀猶未改,空悲歲月逝駸駸,半世蓬飄向江海。入門坐我舊時床,骨肉重聚燈燭光,莫疑此景還如夢,今夕真知返故鄉。

回到家,她喜的是看到弟弟、弟妹身體康健,而且都為人民教師,侄兒、侄女茁壯成長,可謂人丁興旺;悲的是老一輩親人紛紛離世,父親客死異國,再不能享兒孫滿堂的天倫之樂,她所思念的伯父、伯母早在50年代就去世了,她說:「所悲老父天涯歿,未得還鄉享此兒孫樂,更悲伯父伯母未見我歸來,逝者難回空淚落。」她把在外經歷過的災難歲月、辛酸生活等都一一講給家人們聽。感慨之餘,更多的還是欣喜。

此次回國,葉嘉瑩隨旅行社參觀了大寨、紅旗渠、南泥灣、延安等革命根據地,親眼見到了宋立英等勞動模範,感受到新中國的新氣象以及人民當家做主人的歡欣,如她在詩中所說:「千年帝制興亡史,從此人民做主人。」農民和工人齊心協力、艱苦奮鬥的精神,更令她敬佩不已,她在詩中寫道:

老少同心奪勝利,始知成敗本由人。三冬苦戰狼窩掌,鑿石鋤冰拓田廣,百折難回志竟成,虎頭山畔歌聲響。

她將眼前的新中國和幾十年前的舊中國相比,覺得新中國建設相當有成績,一切都令她連連感嘆,使她的心靈受到洗滌,如她在詩中說「萬千訪客豈徒來,定有精神蒙洗滌」。

更哭明珠掌上珍

回到加拿大,葉嘉瑩把自己的所見所聞講給朋友們聽,還應大學之邀進行過幾次演講,她的心情頗為激動歡欣。此時,她實現了多年的歸國夙願,工作上與生活上也頗為順遂。隨著她在教學和科研上的成功,人們逐漸發現了她的才能,給予她尊敬,由原來稱她「趙夫人」,改稱她為葉教授。家庭方面,女兒們很讓她欣慰。早在兩年前,大女兒已經結婚。1975年,小女兒也結了婚,生活都很幸福。1976年,葉嘉瑩到美國參加一年一度的亞洲學會會議,先順路在加拿大多倫多看望了大女兒,又到美國費城看望了小女兒,這真是她人生中難得的歡娛時刻。她覺得兩個女兒都有了歸宿,自己也拿到了不列顛哥倫比亞大學的終身聘書,再過幾年退休了,就可以幫助女兒帶孩子,當外婆,享受生活之樂……

可是,就在她精神上暫得片刻歡娛的時候,命運之神毫不留情地給了她狠狠一擊。噩耗傳來,她的大女兒言言與女婿永廷竟然在一次外出旅遊中遭遇車禍,雙雙罹難去世。她在哭女詩中說:

噩耗驚心午夜聞,呼天腸斷信難真。何期小別才三日,竟爾人天兩地分。

無常的黑暗再次襲來,痛不欲生中,她並不能無所顧忌地大哭一場,還要強忍悲痛,保持理智和冷靜,以家長的身份趕到多倫多料理後事。等處理完相關事務之後,她才把自己關在屋內,沉浸在悲痛中,舔舐自己鮮血淋漓的傷口。她早年和幼小的言言相依為命的情景還歷歷在目,長大後言言既懂事又聰明,不僅承繼了葉家的文學基因,而且勇敢能幹,獨當一面,但隨著無常的到來,一切都化為虛空。失去至親的悲痛一齊湧向葉嘉瑩的心頭:

哭母髫年滿戰塵,哭爺剩作轉蓬身。誰知百劫餘生日,更哭明珠掌上珍。

面對無常,她出於本能以詩歌來治療自己的傷痛。之前就有過的人生幻滅之感,再次包圍了她:

萬盼千期一旦空,殷勤撫養付飄風。回思襁褓懷中日,二十七年一夢中。

在悲痛當中,她對人生產生了一種疑問:「痛哭吾兒躬自悼,一生勞瘁竟何為?」此時的她已經52歲了,不再是失去母親時的17歲的稚嫩少女,也不再是沉浸在深悲極怨中的30歲的青澀女子,如今她已經具有獨立的思辨精神與較強的決策能力。

作為具有銳感哲思的詩人,痛苦在她心靈上產生的烙印可能比普通人更加尖銳深刻,但痛苦的結果不是讓她消極悲觀、怨天尤人,而是讓她在擦乾眼淚之後,在不能自已的悲痛當中,對生命本質有了再次的思考與認識。葉嘉瑩曾說:

其實我從50年代,內心一直是悲苦的,多少年來都是如此。一個人其實也很奇怪,可能一定是真的受到很沉重的打擊,痛苦到了極點的時候,你反而有了一種覺悟,才真正會把自己投向更廣大更高遠的一種人生境界。古人說物必極而後反,也許正因為我的長女言言夫婦的去世給了我一個最沉重的打擊,所以使得我在極痛之餘,才有了一種徹底的覺悟。

經過這次打擊,葉嘉瑩形成了一種對人生的態度:「以無生之覺悟為有生之事業;以悲觀之體驗過樂觀之生活。」「無生之覺悟」即對生命幻滅本質的覺悟,認識了這一點之後在有限的人生中做自己的事業,以生命必將幻滅的悲觀心境來過樂觀的生活,認真、努力、熱烈、嚴肅的生活,一分一秒都不放過,使生命有價值和有意義,不留下遺憾。

驥老猶存萬里心

在悲苦中,詩詞給予了葉嘉瑩一線希望。1977年,她再次回國探親。她發現:「還是有那麼多人喜歡中國的古典詩詞。這使我對自己未來的人生有了新的期待和寄託,我發現我還可以回國教我喜歡的詩詞,我還可以把我繼承下來的一些傳統回報給自己的國家。這對我是一個很大的支持和鼓勵,是我從悲苦中走出來的一個心理過程。」在此艱難的轉變過程中有幾種支撐她的深層因素:

其一,是她對生命虛幻本質的再次認識,還有對人生價值與意義終極問題的再次思考。人生的價值與意義究竟何在?如何安放自己的心靈和生命?如何度過自己有限的人生?這些問題是理解葉嘉瑩的一個結穴。她在《向晚二首》中寫道:

向晚幽林獨自尋,枝頭落日隱余金。漸看飛鳥歸巢盡,誰與安排去住心。

花飛早識春難駐,夢破從無跡可尋。漫向天涯悲老大,餘生何地惜余陰。

相繼探尋葉嘉瑩少年時代、青年時代、中年歲月後可見,她性情高潔而內斂,在精神上一直保持獨立並有所追尋。之前,在陶淵明等詩人的啟示中,她持守「清者」的品格,以為已經找到了心靈棲遲的立足之地。但痛失愛女,使她發現原來所謂的立足之地是那麼脆弱,遂又陷入人生的痛苦、追尋與思索當中。

「向晚」指她人生已近晚年,「獨自尋」指她作為個體生命對人生歸宿未曾停止過的追尋,是對人生意義的思索,如何交付自己的一生,完成自我的生命;「枝頭落日隱余金」,既是眼前所見之景,又暗示了她年齡已大,美好年華已悄然逝去,只剩下有限的餘暉可以發揮作用;「漸看飛鳥歸巢盡」,飛鳥都找到了各自所認為的理想歸宿;「誰與安排去住心」,她還在徘徊、尋覓當中,是一直留居海外,還是回歸祖國發揮餘熱呢。

她在少年時既以詩人的敏銳和哲人的思索,窺探自然與人生的本質,而命運對她不斷的打擊更加深了她對生命本質的認識,如她在《向晚二首》其二中所說,「花飛早識春難駐」,如花朵一樣美好的生命終將殞落,如春天一樣美好的時光也終將逝去,它們都是短暫而美好的寄存在時空當中。作為美好而多情的生命,曾經有過許多美好、芬芳而熱烈的夢想。追求和希冀使生命充實,努力以行動實現夢想是對短暫生命的溫慰,猶如花朵凋零后留下的果實,蘊含著生命的價值和意義。如果不付諸行動,不僅夢想變得無跡可尋,曾經有過美好夢想的生命又去哪裡追尋呢?是實現夢想圓滿無憾地離去,還是一無所成而凋零殞落?葉嘉瑩通過對「夢破從無跡可尋」的認識,而產生一種覺醒:當有一個夢想的時候,就要努力去實現它,這樣才能讓人生不留遺憾。「漫向天涯悲老大,餘生何地惜余陰」,留居在海外,只能一任年華流逝,沉浸在自我的悲苦中,消磨寶貴的餘生,沒有任何價值和意義。她想在有限的生命中充分發揮自己的作用,做更有價值和有意義的事情。

其二,是她內心深處對祖國的熱愛與關心。她在《臨江仙》詞中曾說:「葉落漫隨流水,新詞寫付誰看。惟余鄉夢未全刪。故園千裡外,休戚總相關。」時光如流水不可挽留,有限的生命像樹葉終會殞落,她的內心當中總有著孤獨感和對故鄉深深的牽念。當時北京雖然遠在萬里之外,但家中的消息卻總牽動著她心底的哀樂,這是個人與家國之間一種天然的聯繫。

《向晚二首》寫成之後,葉嘉瑩收到國內友人的來信,國家建設的消息令她感到振奮,使她做出了人生中最重要的一次決定,即向教育部寄出志願回國教書的申請!她在《再吟二絕》其二中寫道:

海外空能懷故國,人間何處有知音。他年若遂還鄉願,驥老猶存萬里心。

她在海外幾十年,飽受了漂泊、思念、孤獨之苦,現在興起了強烈的還鄉願望,渴望以「老驥伏櫪,志在千里」的精神,為國家做出自己的貢獻。葉嘉瑩的性情本來偏於沉潛內斂,詩詞也多悲苦之音,但以詩詞報效祖國的夢想激發了她性情中發揚激進的另一面,詩詞也隨之表現出英姿勃發之氣,如:

讀書曾值亂離年,學寫新詞比興先。歷盡艱辛愁句在,老來思詠中興篇。

構廈多材豈待論,誰知散木有鄉根。書生報國成何計,難忘詩騷李杜魂。

從中可以看到她的思想、性情與詩風的轉變。她承繼了歷代詩人的精神與品格,懷著一份熱情而浪漫的狂想,用自己之所學報效國家,無形中將小我的生命融入中華詩詞文化的生命長河之中,由此獲得了精神生命的新生。在她的詞中,這種生命的覺悟也有所表現,如《採桑子二首·旅途有聞而作》:

我生一世多憂患,惆悵啼鵑。長恨人間。逝水東流去不還。忽聞西水能東調,移去高山。造出平原。始信人間別有天。

兒時只解吟風月,夢影雖妍。世事難全。茹苦終生筆欲捐。而今卻悟當初錯,夢覺新天。餘燼重燃。試譜新聲戰鬥篇。

「逝水東流去不還」是自古以來眾多詩人的心頭之痛,葉嘉瑩也是一度沉浸在消極悲傷的情緒里。但在旅途中,她屢次聽到新中國建設以來西水東調、移高山、造平原等典型事件,使她對新時代的拼搏奮鬥精神頗為認同。她自幼耽溺吟詠,以詩詞抒發自己對人生和自然的感悟。她原來以清者自居,不問政治,不理世事,只立足於小我的持守和小家的擔當。隨著美好的夢想紛紛被現實無情的打破,她了悟到當初的狹隘,她要拋棄之前那個小我與舊我,感受到另一種新的生命氣象,像重燃的灰燼,努力再放光芒,開啟新的生命。

其三,自身的體悟與覺醒之外,是葉嘉瑩對新中國和中國傳統文化的認同,還有來自時代精神的影響。葉嘉瑩始終有一顆敏銳穎悟的心。葉嘉瑩受到新時代精神的鼓舞,成為大時代影響下發生轉變的一份子,此種轉變使她不願再回到以前悲觀絕望的心境和作品中去,使她最終沒有完成關於王國維寫作計劃中的第三部分。她在《對「紅樓夢評論」一文的評析》中,就認識到中國舊傳統的文人士大夫感情心態局限於悲觀哀感的困窘之中,並意欲改變這種心態。在研讀王國維時,葉嘉瑩也認識到他的悲劇一方面是自身性格所造成,另一方面是黑暗混亂之時代所造成。而她身逢一個全然不同於以往的新時代,要做出與前代詩人不同的選擇。

一朝天外賦歸來

——從葉嘉瑩中年詩文探其心路歷程

來源: 今晚報2025

因此,做完這首《祖國行》之後,

1977年,葉嘉瑩又和丈夫帶著小女兒一起回來。她們在全國旅行,在火車上看到許多人拿著《唐詩三百首》之類的詩詞在讀,這樣的畫面很讓葉嘉瑩感動。回到溫哥華,她開始申請回國教書。此時,她已定居溫哥華近10年,早被聘為加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授。1979年,她的申請被中國政府批准。

不再是故鄉的過客

1979年,葉嘉瑩回到祖國訪問講學,當時穿的是「人民裝」,就是20世紀70年代流行的那種藍色女幹部服。那是她回國時特意在香港的一家國貨商店買的,為的是入鄉隨俗。

在北大短期講課以後,葉嘉瑩便接受恩師顧隨先生之好友李霽野先生的邀請,轉到了南開大學。她還清楚地記得,是當時南開大學的書記去把她從北京接到南開大學來的。

那是1979年的3月,葉嘉瑩第一次來天津,她記憶猶新:「當時的南大操場上還搭著許多臨建棚,當然也沒有像現在這樣的外國專家樓,我只能住在市區的一個飯店裡邊。那時中國經濟不發達,又經歷了唐山大地震,南大的老師一個月的薪水只有幾十塊人民幣。」

「以感發為主」,葉嘉瑩的講座注重分享心靈的感受

葉嘉瑩回來全是自費,講課也不要任何報酬。葉嘉瑩覺得國家很窮,自己是心甘情願回來的,不能跟國家要一分錢。

當年南開大學中文係為葉嘉瑩安排的課程,是講授漢魏南北朝詩。她已經55歲,每周上課兩次,地點在主樓一間約可坐300人的大階梯教室。

初回南開授課,盛況空前。教室里滿滿當當,台階上、窗戶上都坐著學生,葉嘉瑩得從教室門口曲曲折折地繞,才能走上講台。她穿著藍色中式上衣,站在講台上,儀態高雅,激情四溢,京腔婉轉,讓剛經歷「文革動亂」的學生們驚為天人。

一位學生回憶道:「葉先生在講台上一站,從聲音到她的這個手勢、這個體態,讓我們耳目一新。沒有見過,真是美啊。」

葉嘉瑩繼承了她的老師顧隨先生的講課風格,「純以感發為主」,全任神行、一空依傍,注重分享心靈的感受。在黑板上的板書也很好看,豎排繁體,一邊說一邊寫,速度很快,學生們聽都聽呆了。從那兒以後,一傳十,十傳百,很多外校的學生也趕到南開大學旁聽。臨時增加的課桌椅一直排到了講台邊緣和教室門口,以致有時葉嘉瑩想要走進教室、步上講台都十分困難。

學校無奈中出一下策:只有持聽課證的同學方可入場。但這樣一來引起了其他院校學生的不滿。天津師範大學一個女生,竟找來一塊蘿蔔刻了一個南開大學文學院圖章,自製了一個假聽課證。一時間,真假聽課證統統洛陽紙貴,每回上課,教室的階梯和牆邊依然擠滿了或坐或立的人。

葉嘉瑩白天講詩,晚上講詞,學生聽到不肯下課。她與學生們就這樣如痴如醉地沉浸在詩詞的世界里,直到熄燈的號角吹起。她做了一首詩:「白晝談詩夜講詞,諸生與我共成痴。臨岐一課渾難罷,直到深宵夜角吹」形容當時的場面。

能夠用自己的母語教課,葉嘉瑩深感幸福。「不管是在台灣,還是在大陸教書,我可以隨便講,講到哪裡就是哪裡。」

自此後,葉嘉瑩像候鳥一樣,在加拿大和中國之間飛來飛去,她的身影曾出現在南開大學、天津大學、南京大學、復旦大學、四川大學、雲南大學、武漢大學等數十所高校里。直到2002年,她終於獲得了在華長期居留證。對於故鄉,她終於不再是一個過客。

| 東西問:百歲詩人葉嘉瑩逝世 | 東西問·逝者 |

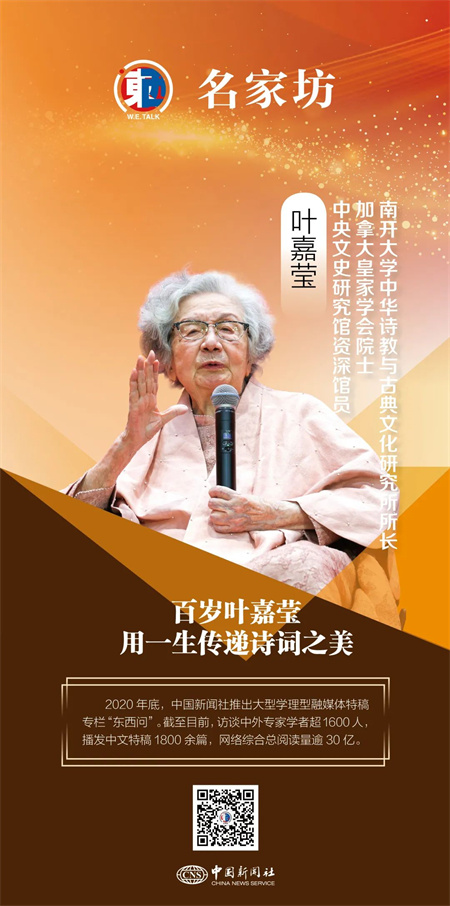

記者從南開大學獲悉,古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩,於2024年11月24日去世,享年100歲。 葉嘉瑩是學貫中西的詩詞泰斗、享譽海內外的詩詞教育大家,執教近80年來,她以中國古典詩詞研究為終身事業,著有數十部中文、英文著作,對中華古典詩詞的體悟啟發了海內外無數學子。 中新社「東西問」曾於2022年對葉嘉瑩先生進行專訪,並於今年先生步入百歲期頤之壽前發文《百歲葉嘉瑩——用一生傳遞詩詞之美》。她曾說,如果問最希望將中華詩詞的哪一種美感向西方世界傳播,那就是詩詞中的中國人的精神。 「東西問」今重刊兩篇文章,謹以紀念葉嘉瑩先生千古。  百歲葉嘉瑩——用一生傳遞詩詞之美 | 東西問·名家坊 作者:孫玲玲 本文於2024年3月4日首發於中新社「東西問」專欄 2024年,學貫中西的詩詞泰斗、享譽海內外的詩詞教育大家——葉嘉瑩,迎來了期頤大壽。百歲壽誕對她本人及整個詩詞界來說,都具有非凡意義。「仁者壽」,葉嘉瑩以百年人生印證了這句話。  出身書香世家的葉嘉瑩,別號迦陵。她是詩詞的女兒,也是風雅的先生。如今,已極少公開亮相的葉嘉瑩在接受中新社「東西問」專訪時說:「中國古典詩詞凝聚著中華文化獨一無二的理念、志趣、氣度、神韻,是中華民族的血脈,是全體中華兒女的精神家園。只要是有感覺、有感情、有修養的人,就一定能夠讀出詩詞中所蘊含的真誠的、充滿興發感動之力的、生生不已的生命。」 執教近80年來,葉嘉瑩以中國古典詩詞研究為終身事業,著有數十部中文、英文著作,對中華古典詩詞的體悟啟發了海內外無數學子。 為迎賀葉嘉瑩百歲壽辰,關注、熱愛古典詩詞的各界友人,紛紛以短視頻的形式,在抖音平台「詩不遠人話迦陵」活動中,與葉嘉瑩隔空交流。中國工程院院士張伯禮,歷史學者許倬雲等各界名家,也與葉嘉瑩視頻暢談詩詞情懷。 「我想這就是您所說的詩詞感發的力量。」中國科學院院士施一公向葉嘉瑩分享了自己讀詩、學詩、用詩的心得:「我開心的時候,引吭高歌無法準確抒懷,苦悶的時候捶胸頓足也不能夠釋放抑鬱,但是吟誦一首熟悉的古詩詞,立即淋漓盡致,心裡釋然。」 百年漂泊如轉蓬,百凶成就一詞人 詩詞,彷彿有種力量,吸引一代代中國人尋找詩意人生。詩詞,也讓葉嘉瑩在浮世坎坷中獲得強韌的生命活力。 葉嘉瑩曾坦言:「受益於古詩詞,(即便)我一生經過了很多苦難和不幸,卻能一直保持樂觀、平靜。」 從大陸到台灣,又從國內到海外,一生漂泊,屢經磨難,嘗盡人生苦難,閱遍家國離亂和復興,葉嘉瑩的百歲人生足夠傳奇。  2023年10月15日,中華詩教國際學術研討會在南開大學開幕。開幕式上,葉嘉瑩深情講述自己四十多年前決心歸國教書和結緣南開的往事。南開大學 供圖 1924年生於北京,出身葉赫那拉氏,葉嘉瑩三四歲時,父母便教她背誦詩詞來識字。1937年,初中二年級的葉嘉瑩經歷了盧溝橋事變。面對北平的淪陷,少年的葉嘉瑩寫下了悲痛的詩句:「盡夜狂風撼大城,悲笳哀角不堪聽。」1941年,她考入北平輔仁大學國文系,專攻古典文學專業。1948年,隨丈夫南下,開始了「轉蓬辭故土,離亂斷鄉根」的生活。1974年,從加拿大溫哥華回到闊別已久的故鄉北京。這一次,葉嘉瑩寫下一首2700字的長詩《祖國行》:「卅年離家幾萬里,思鄉情在無時已,一朝天外賦歸來,眼流涕淚心狂喜……」  2014年5月,海內外各界人士齊聚南開大學,共祝葉嘉瑩先生九十華誕。圖為葉嘉瑩先生接受南開師生獻花後起立致意。張道正 攝 葉嘉瑩曾這樣講述自己的人生體會:「我以前曾經假託我的老師顧隨先生說過:『一個人要以無生之覺悟為有生之事業,以悲觀之體驗過樂觀之生活。』這兩句其實是我自己的話。正是當我經歷了一生的憂苦不幸之後,我自己想出了這兩句話。它使我真的超越了自己的小我,不再只想自己的得失、禍福這些事情,才能使自己的目光投向更廣大、更恆久的嚮往和追求。」 「天以百凶成就一詞人。」回望苦難困頓、漂泊如轉蓬的一生,葉嘉瑩用王國維《人間詞話》中的這句話加以概括。她認為,要身經憂患,才深解詩詞。  2018年4月,第八屆「海棠雅集」詩會活動在南開大學迦陵學舍舉辦,葉嘉瑩先生出席活動,與眾人賞花吟詩。圖為葉嘉瑩先生吟誦自己的最新詩作。張道正 攝 白晝談詩夜講詞,諸生與我共成痴 在憂患的人生中體會古代詩人對生命的徹悟,又在新的時代重新闡釋詩教的功能,葉嘉瑩篤信古代詩詞能喚回人心深處應有的詩意,幫助現代人抵禦對功利和物質的慾望,領悟精神追求的意義。 「我是教詩的。我認為,詩歌能夠用美麗的韻律、聲音傳達一種教化。所以,我曾寫過一首詩,『中華詩教播瀛寰,李杜高峰許再攀』。舊詩說到偉大的詩人,只說李白跟杜甫是兩個最出名的詩人。所以中華詩教要流播、要傳達給下一代,作出像李白、杜甫他們那樣偉大的成就。我們的年輕人,要共同向著這樣的高山去攀登。」2023年10月,南開大學舉行「中華詩教國際學術研討會」,葉嘉瑩親臨現場,講述自己的詩詞人生與詩教情懷。  2023年10月15日,中華詩教國際學術研討會在南開大學開幕。開幕式上,葉嘉瑩親臨現場,講述自己的詩詞人生與詩教情懷。南開大學 供圖 十年前葉嘉瑩曾感慨:「我現在已經是九十歲的人了,大家都說你可以不要講了,但是我要講,為什麼?我就是覺得我知道的東西,在我能夠把它傳述下去的時候,我沒有做這件事情,將來我離開這個世界的時候,不管是對我們中國古代的文化,還是對古代的詩人,都是一種虧欠。我知道的,我能做但沒有做,我對年輕人也是一種虧欠。」 「我所做的不是為了個人的追求。」葉嘉瑩說,古典詩詞是傳統文化瑰寶,「我不盡到傳承的責任,上對不起古人,后對不起來者」。 《杜甫秋興八首集說》《王國維及其文學批評》《迦陵論詞叢稿》《迦陵論詩叢稿》……截至目前,葉嘉瑩已出版數十部詩詞專著。她的誓言,如同她百歲人生的真實剪影。 「白晝談詩夜講詞,諸生與我共成痴。」葉嘉瑩用這樣的詩句吐露自己對教書的一片丹心,即便已過耄耋之年,她仍堅持在各種各樣的課堂上,孜孜不倦地宣講著中國詩歌精髓。 「我現在已完全超出了個人的得失悲喜。我用自己剩餘的生命做著我終生熱愛的古典詩詞教研的工作……我只想為我所熱愛的詩詞做出自己的努力。」言傳身教、身體力行,葉嘉瑩用一生的經歷和體悟垂範青年學子投身詩詞的海洋。  2023年11月26日,以葉嘉瑩的「興發感動」說與中華詩教理念為內核音舞詩劇《詩教綿綿——為有荷花喚我來》在南開大學首演。現場觀眾在書籤上寫下詩句寄語。南開大學 供圖 書生報國成何計,難忘詩騷李杜魂 1978年,葉嘉瑩向中國教育部寄出志願回國教書的申請,並與已經恢復工作的南開大學外文系教授李霽野取得書信聯繫。次年,申請得到批准,葉嘉瑩先到北京大學講學,隨後應李霽野之邀到南開大學講學,自此與南開大學結緣。 也從那時起,葉嘉瑩開始奔波輾轉各地講學,只為實現書生報國的理想。「書生報國成何計,難忘詩騷李杜魂。」葉嘉瑩曾在詩中這樣寫道。 2009年南開大學90周年校慶時,葉嘉瑩特地回國慶賀。她用標誌性的清朗音色,娓娓講述自己對祖國的深情:「我一生中作過的唯一一次主動選擇,就是回到祖國教書!」當她說出這句話,台下掌聲如潮。 在口述傳記《紅蕖留夢》中,葉嘉瑩這樣說:「我發現我還可以回國教我喜歡的詩詞,我還可以把我繼承下來的一些傳統回報給自己的國家。這對我是一個很大的支持和鼓勵,是我從悲苦中走出來的一個心理過程。我不辭勞苦地投身於回國教書,並且把我的退休金拿出來一半設立了『駝庵獎學金』和『永言學術基金』,正是由於這樣的緣故。」  2023年11月26日,第二十六屆葉氏駝庵獎學金暨第十八屆蔡章閣獎助學金頒獎儀式舉行。南開大學校長陳雨露為葉氏駝庵獎學金獲得者代表頒獎。南開大學 供圖 2018年6月,葉嘉瑩將北京及天津的兩處房產出售所得的1857萬元(人民幣,下同),捐贈給南開大學教育基金會,設立「迦陵基金」,用於支持中華優秀傳統文化研究。2019年5月,她再次向南開大學捐贈1711萬元。 雖已是期頤之年,葉嘉瑩仍對國家、對年輕人抱有遠大的期許,懷揣一片赤誠。她堅信,只要種子在,無論經過百年還是千年,我們的中華文化、我們的詩詞必定會綻放花朵結出碩果。 「我們中國是一個古老、強大的國家,我們新生的氣象,新興起的事業都是非常輝煌的,非常遠大的。所以,我說『喜見舊邦新氣象,要揮彩筆寫江山』,我們江山的美麗、江山的美好是書寫不完的。大家要努力,一起使我們的國家、我們的江山更加美麗,希望我們的前途更加遠大。」葉嘉瑩說。

>> More Videos 葉嘉瑩講說十位詞作名家 |

- [10/12]獨立記者阮安迪在反安提法圓桌會告誡川普

- [10/14]黑人村的華人 綠蟹鏖戰海岸 猶太女婿被害 羅姆尼的嫂子

- [10/15]未選擇的路 vs 最初的情緒

- [10/15]直播:川普在玫瑰園向查理·柯克生日(32歲)當天頒發總統自由勳章

- [10/19]陳之遴 的 《高粱篇》

- [10/20] 老來回鍋博眼球 之 振寧vs嘉瑩: 最後誰贏了?

- [10/20]川普折磨澤林斯基:反全球主義大戰略

- [10/21]瑪麗亞訪談:川普,章家敦評估習近平--厲害不厲害?

- [10/22]2025新澤西州州長參選人回應猶太社區的優先事項

- [10/23]聲東擊西幫你看清樹與林!納瓦羅教訓深層核心智囊團

- [10/23]川普又遇險!高市愛冒險!川習談台險!

- [10/23]美國江青 大聲疾呼拒絕川普國王

- [10/24]科學家現在可以追蹤鳴禽飛越海洋的高度 這可能是一個潛在的

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

- change?:俄羅斯藝術家揭秘普京贈送給川普的神秘肖像

- change?:萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- change?:剩女如油絲熬熬熬 聖女似飛絮飄飄飄

- change?:康熙帝的基督信仰詩歌

- 異域堂:關於「沁園春 雪」的創作背景及「原驅臘象」的修改經過

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇