- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

億兆同熙

懷葛淳風寸心慕。願期熙皡普寰中。披圖自愧未臻治。何日斯能慶大同。

嘉慶帝題詩之一

懷葛 是無懷氏、葛天氏的並稱。二人皆為傳說中的上古帝王名。古人以為其世風俗淳樸,百姓無憂無慮。語本晉·陶潛《五柳先生傳贊》:「酬觴賦詩,以樂其志,無懷氏之民歟?葛天氏之民歟?」清·史震林《西青散記》卷一:「因自號鬆癡老人,郡守額其居曰『懷葛遺風』。」

一枝春早

條風披拂轉南枝。春到梅心露靜姿。一點幽芬開戶外。飽含雪澤發華滋。

二麥培霙

千畦積雪培深厚。宿麥凝膏茁陌阡。白玉田中抽綠穎。陽春嘉瑞入新年。

三陽肇泰

開韶交泰應三陽。咸沐生成品彙昌。芝草喬松並繁茂。農功舉趾兆豐穰

四野農祥

土膏透潤利耕牛。庶姓辛勤農事修。繪出昇平真氣象。芳春霽景滿皇州。

五鳳晴雲

渥膏既足放新晴。雲裡輝煌鳷鵲明。淡綠已敷功樹遍。欣傳街市報春聲。

六街喜爆

帝京元夕樂豐饒。吉爆花燈朗徹宵。列肆雲連歡比屋。堆盤菜甲喜新挑。

七種蔬香

始青入律獻辛盤。挑得嘉蔬嫩甲攢。生意無涯新綠展。和颸料峭釀輕寒。

八風啟淑

春風吹萬響調刀。竹戛笙簧柳拓條。鼓蕩長溪冰欲泮。榮光溶漾暖波遙。

九曲恬波

黃流恬靜宜利涉。漕運連檣轉萬帆。九曲安瀾循軌度。三山稱祝譜韶咸。

十洲韶慶

增城阿閣在崑崙。三島十洲總寓言。欲識化工真實理。百花齊放綺春園。

百卉含滋

東皇雨露妙栽培。白白紅紅次第開。不盡芳菲繞籬畔。遙連柳岸映崔嵬。

千條綠意

依依新柳綠將齊。翠罨郵亭接大隄。萬縷千絲綰春住。輕煙細雨望低迷。

萬家煙雨

連村比戶樂盈寧。春雨優滋暢始青。潤浥芳郊農政美。歡騰兆姓遍柴扃。

億兆同熙

懷葛淳風寸心慕。願期熙皡普寰中。披圖自愧未臻治。何日斯能慶大同。

乙丑新正御題。

乙丑年(牛年)1805;清嘉慶十年;蔡牽光明元年;越南嘉隆四年;日本文化二年

家譜

世居安徽休寧縣隆阜紫園,二十五世為道容,即戴宏度,家貲漸落,為謀生,遷到江蘇揚州甘泉縣,其妻湯氏,只生一子,號為乃勛公,即戴時懋(戴均元祖父,戴衢亨曾祖)。

戴時懋元配傅氏無出,早歿,葬於休寧,繼室周氏生二子,長為戴佩(戴均元父,戴衢亨祖父),號玉庵;次為戴瑤。

戴宏度及其妻湯氏,戴時懋繼室周氏三人相繼而歿,戴時懋竭力以三棺營葬於揚州西城外西福橋。戴家自戴時懋開始,家道中落,人丁亦衰。戴時懋因「貧困無依」,乃攜二子遠遊江南,越過大庾嶺,抵廣東羊城一帶,具體從事什麼職業不清楚。

「逾大庾嶺,抵粵之羊城,父子兄弟俘力謀食,饔餮初溢。」

戴時懋「負豪俠,好施與」,再繼娶梁氏,梁氏亦無出,僅有二子。

戴時懋早年已歿於廣東。

戴佩(戴均元父,戴衢亨祖父),生於康熙二十七年(1688),其出生時已家道中衰,跟隨其父戴時懋四處謀生,「幼年隨侍奔走粵中,流漓顛沛辛苦備嘗,然貧因不改其常度,猶斤斤自守,暇則讀四書五經,處已謙和,待人誠實,言行忠信」。

讀書喜講性理,尤其精通星卜之術,常往來於大庾的梅關、橫浦間,假託佔I-算命的吉凶之說,導人為善。看到大庾風俗淳樸,物產豐饒,產生了定居大庾的想法。

康熙五十年(1711年),戴佩(時年23歲)以所有積蓄買負郭田百畝,選擇大庾縣水城孝友坊作為居所。

但是戴佩並沒有馬上居於大庾,而是直到戴時懋歿后,戴佩才正式定居大庾后,迎養繼母梁氏於大庾,「晨昏定省,視膳浣衣,親滌溺器」。此時的戴佩已經三十多歲,還沒有成家,生活之艱辛可見一斑。

定居大庾后,才娶元配溫氏,結束了長期漂泊的生活,得以有家室。

戴佩(1688年—1771年)在大庾慘淡經營,承先啟後,開始著籍為貢生,正式入籍大庾。其弟弟戴瑤亦在這期間娶妻郭氏,也已成家立業。其弟弟原先被聘於位於大庾嶺下的南贛鹽館。兄弟成家后,兄弟間親密友愛,額其堂日「誠一」,以明其志。兄弟定居大庾后,繼母梁氏不久歿於大庾,兄弟將繼母梁氏與父戴時懋合葬於大庾縣東山之麓,「自是有田有廬墳墓,入籍有年矣」。乾隆三十六年(1771年),居住在大庾縣的戴佩去世,戴第元兄弟將其父戴佩葬於大庾縣城東。

戴瑤比戴佩兒子出生早,兩個兒子,長為安元,排行第一,次子排行第二。

戴佩元配溫氏所生的兒子,長為戴第元,排行第三。次子戴策元,排行第四;三子戴銓元。

戴佩后娶側室江氏,生二子,長為戴淑元,排行第六,最小為戴均元,排行第七。

戴氏至此開始,人丁開始興旺。不幸的是,戴瑤與妻郭氏相繼而歿,兩子還未成年,十幾歲就夭折了,戴瑤這一房竟至不祀。只有戴佩這一支,人丁興旺。

後人現多居於今大余縣的新城鎮下轄的龍王廟村,只有幾十戶。

西江四戴

衢亨之父戴第元,字正字,號省翁,乾隆丁丑科進士。授編修。曾主江南、山東、湖北鄉試。官至太僕少卿。 叔父戴均元,字修原,號可亭,乾隆乙末科進士,翰林院編修,五任江南等省主考,四任四川等省學政,三任會試總裁,二讀殿試朝考卷,賞戴雙眼花翎,受宮保銜,任軍機大臣,拜文瀾閣大學士。兄戴心亨,字習之,號石士,乾隆乙未科與叔父同登進士,翰林院編修,先後典試江南,視學湖北。四人均才大學博。以其一家同出兩相四進士,譽為「西江四戴」。

軼事

嘉慶元年,授受禮成。凡大典撰擬文字,皆出其手。二年,命隨軍機大臣學習行走,以秩卑,特加三品卿銜。累遷禮部侍郎,調戶部。四年,仁宗始親政。衢亨以病乞假;假滿,兼署吏部侍郎。六年,擢兵部尚書,兼管順天府尹、戶部三庫。川、楚、陝教匪以次削平,以贊畫功,屢荷優褒。七年,大功戡定,詔嘉其知無不言,言無不盡,克盡忠悃,加太子少保,予雲騎尉世職。九年,失察順天府書吏盜印,罷兼尹。十年,調戶部,兼直南書房,典會試。十二年,協辦大學士,兼翰林院掌院學士,典順天鄉試。

十三年,偕大學士長麟視南河。時河事日敝,帝銳意整頓,中外臣工議不一,特命查勘籌議。衢亨叔均元方以總河謝病家居,許便道省視,遂與長麟三疏陳治河要義,斟酌緩急,停修毛城鋪滾水壩,復天然閘東山罅閘壩,以減黃濟運;於王營減壩西,增築滾壩、石壩,普培沿河大堤,以淮、揚境內為尤急。雲梯關外八灘以上,接築雁翅堤以束水勢。高堰、山盱石堤加筑後戧土坡,為暫救急之計,徐辦碎石坦坡以護石工。智、禮二壩加高石基四尺,以制宣洩。疏上,帝深韙之,命嗣後考覈河工以為標準。十四年,萬壽慶典,晉太子少師。

衢亨性清通,無聲色之好。朝退延接士大夫,言人人殊,不置可否,而朝廷設施,有見之數月數年之後者。柄政既久,仁宗推心任之。給事中花傑疏論長蘆欠課,衢亨方筦戶部,議下鹽政覈辦。傑乃劾衢亨與鹽商查有圻姻親,餽送往來,助營第宅,不免徇庇;又廷試閱卷,援引洪瑩為一甲一名,有交通情狀;薦周系英、王以銜、席煜、姚元之入南書房,與英和陰附結黨。衢亨疏辨,下廷臣察詢,命二阿哥監視洪瑩覆寫試策,無誤,迭詔為衢亨湔雪;惟斥其令部員劉承澍在園寓具稿,致招物議,予薄譴,鐫級留任;坐傑污衊,承澍漏泄,降黜有差。因調衢亨工部。復以凡部臣有直軍機者,遇交議,同官每向探意旨,事後輒相推諉,特諭申儆焉。

十五年,拜體仁閣大學士,管理工部,兼掌翰林院如故。十六年春,扈蹕五台,至正定病,先回京。尋卒,年五十有七。溫詔優恤,稱其謹飭清慎,實為國家得力大臣,親臨賜奠,贈太子太師,入祀賢良祠,謚文端。子嘉端,年甫十一,賜舉人,襲雲騎尉。

一生福星高照的戴衢亨,才學固然可觀,然而憑運氣撿了個狀元,官運亨通,一直深受嘉慶帝寵信,飛黃騰達,時人昭槤在他著名的《嘯亭雜錄》里記載,戴衢亨「頗喜財貨,屢納苞苴(bāo jū,指賄賂),海淀別墅、大廈千間,雄壯瑰麗,雖王公第,莫若也」。晚年,遭遇了一場有驚無險的彈劾案。怎麼回事?

嘉慶朝花傑彈劾戴衢亨案

朱誠如

嘉慶十四年(1809),一件糾劾大案震驚了朝野。彈劾者是人微言輕的禮科給事中花傑(言官,正五品),被彈劾者是當時深受嘉慶帝寵信的軍機大臣、戶部尚書戴衢(qú)亨,涉案者為長蘆鹽商查有圻(qí)。一場勢不均力不敵的較量由此迅速展開。花傑奏疏所揭示的內容,及其後朝廷對該案的審理及結局,頗耐人尋味。它留給後人的思考,超越了案件本身。

查有圻、戴衢亨其人

查有圻原名江公源,因承繼給給事中查瑩而更名。嘉慶二年(1797),承辦長蘆行鹽口岸(今河北省、天津市渤海沿岸,長蘆鹽區為北起山海關南至黃驊市鹽場的總稱,歷來為中國主要海鹽產區)四十餘處的鹽商王佩,因欠稅過多,無力承運,被迫撤出。長蘆鹽引重新簽商承辦,旋選由查有圻等14商分辦,其中查有圻獲引地最多最廣。

中國自漢代開始,實行食鹽專賣,國家由此獲取稅收,鹽稅成為財政的主要收入之一。得到政府特許的經營食鹽購銷的鹽商,亦由此獲取巨額利潤。富可敵國的鹽商,歷史上並不少見。鹽商之富除了獲取正常營運中的利潤而外,與政府高官的勾結,則是其獲取不正當利益和穩固其壟斷地位的重要手段。查有圻深諳其道,其交結、鑽營朝廷達官顯貴的手段五花八門,可謂無所不用其極。

清代,對國家政務最具影響力的當數軍機大臣;六部尚書中,對國家財富最具控制力的又數戶部尚書。鹽商查有圻不擇手段地交結,繼而大肆行賄的正是當時任軍機大臣管戶部的戴衢亨。

戴衢亨,字荷之,號蓮士,江西大庾(今江西大余)人。他出生於官宦之家,其父戴第元官至太僕寺少卿,叔父戴均元任南河總督。乾隆四十一年(1776)戴衢亨於天津應召試,取為一等,以內閣中書補用,第二年命在軍機章京上行走。四十三年(1778),以一甲一名進士授翰林院修撰。其於乾隆當政時,累遷至戶部侍郎。戴衢亨聰敏過人,學識淵博,其文尤佳。嘉慶元年,朝廷大典時的宏章巨制,皆出其手。戴衢亨於乾隆朝,因出於大學士于敏中之門而遭和珅忌恨,故未得迅速升遷,直至嘉慶帝親政后,方獲重用,逐漸成為集政務、財政大權於一身的朝廷重臣。

花傑糾劾的主要內容

綜觀花傑彈劾戴衢亨奏疏,涉及諸多問題。按《大清律》和案例,件件皆可置戴衢亨於死地。其主要內容是指稱戴衢亨接受查有圻賄賂,「罔知國計,只顧家肥。不為皇上持籌,專為奸商蒙蔽」的貪蠹行為。花傑將其所查所訪所閱所思,形諸於筆墨,一一詳盡地呈現於嘉慶帝面前。

查有圻與戴衢亨原有世誼,但並不熟識,其交結戴衢亨之途,開始時並不順暢。嘉慶八、九年時,查有圻時常送禮,戴衢亨因鄙其為人不肯收受。至嘉慶十年(1805),戴衢亨「軍機用事,主持部務(戶部)」,查有圻決意加大鑽營力度。因無路可通,遂賄求戴衢亨之親信家人柴明,為其入門鋪路,同時囑託戴衢亨的內親王老助,賄求戴衢亨之妾齊氏,終於打開戴府之門,戴衢亨逐漸接受其饋送,往來遂密。從此,來自查有圻的饋送源源不斷。嘉慶十一年,戴衢亨護從嘉慶帝東巡盛京,查有圻送銀三千兩;每遇節期、生日,除古玩玉器綢緞等物不計外,尚有贈銀三千、二千不等;每月送錢或三四百千文不等,以供戴衢亨私宅日用。饋贈戴府金錢,都是查有圻親自帶銀票當面交付,這些銀票也都出自其所開設的恩源、興源、廣源、公泰、恆源等當鋪。隨後,戴府家人柴明則在德泰錢鋪將銀票換成現銀現錢。除此而外,查有圻又為戴衢亨蓋房、置房提供物資和金錢支持。戴衢亨於圓明園附近蓋房,查有圻為其提供了木料及傢具。戴衢亨在南城外的兵馬司街、保安寺街、珠朝街等處置買房產五六所,也都是查有圻連年贈銀所置。查有圻在肆意行賄的過程中,為了進一步鞏固與戴衢亨的關係,又與之聯姻,戴衢亨之女嫁入查門,查、戴成為兒女親家。從此,查有圻贈錢贈物,戴衢亨收錢受物,「在旁人則為賄賂公行,在姻親則為有無相助」,將行賄受賄變成了合法的互通有無。花傑認為,這正是「查有圻鑽營之巧,而戴衢亨取財之奸也」。

查有圻投資如此之巨,來自戴衢亨的回報自然也很豐厚。花傑在奏摺中稱戴衢亨聽任查有圻把持長蘆鹽務,形成「蘆商惟查有圻是望,查有圻惟戴衢亨是倚」的局面。同時,徇庇以查有圻為首的蘆東鹽商任意拖欠引課(中國古代政府向鹽商所征的稅)、窩價(引商轉讓引地特許經營權的價格)和積欠。查有圻寫信給長蘆綱總(鹽總商)任秉衡、宋思德、馮錦及代辦樊宗清等,稱已與戴衢亨言明,有積欠、窩價可以不交。長蘆14鹽商於嘉慶二年接辦王佩鹽引地時,相應承擔了彌補王佩虧欠的責任,規定12年彌補完成。但查有圻等人十餘年來,並未補虧。14鹽商白手得引,獲利十餘年,查有圻引地最廣最多,獲利最巨。戴衢亨還准許蘆東鹽商私加砣碼,獲取巨額利潤。蘆東鹽務日形廢弛,商欠日漸增加,使國家遭受了巨額損失。當時兩淮、兩浙各鹽商積欠,每處不過數十萬,蘆東則有八百餘萬。

案件的審理及結局

花傑所劾問題重大,嘉慶帝特派大學士慶桂、董誥、祿康、尚書蘇楞額傳旨詢問戴衢亨,令其解釋花傑所彈劾問題。戴衢亨力加陳辯,一一為自己洗刷那些駭人罪名。其中,關於其受賄損公肥私自然成為其辯白的主要內容。關於與查有圻結姻之事,戴衢亨稱其起初並未允諾,后因查有圻之母,將其孫數人,令其揀擇為婿,始允結姻。關於與查有圻往來饋送之事,戴衢亨稱其在戶部多年,家中原有積存銀數千兩,交查有圻營運,因系姻親,隨時從查有圻處支用是有的,並無屢次饋送銀二三千兩,甚至每月送錢數百千之事。又稱其每日在值時多,在家時少,於家務事「本不甚經理」。關於家中蓋房接受查有圻饋贈之事,戴衢亨承認曾添蓋住房數間,查有圻因家有積剩木料,說可以拉用,並有桌椅等傢具可以借用。自己本不願讓他資助,查有圻硬是要送要借,最後講明將來此屋和舊宅全給查家才答應留下木料傢具,故房屋並非查氏出資代建。至於南城外自置房屋數處,原為取租,添補日用,置買已久,實非查氏所贈。關於允長蘆鹽商私加砣碼之事,戴衢亨稱系工部會同戶部核議之件,其中有無弊竇,自己實不知情。關於徇庇長蘆鹽商不交積欠、窩價,實無其事。

戴衢亨的長篇辯護說辭,僅就其納賄徇私而言,並不能完全洗白自己,但嘉慶帝卻稱其「陳辯甚明」,並為其被劾所有重要罪名大加辯護。關於戴、查兩府聯姻,嘉慶帝稱:「戴衢亨與查有圻聯姻之處,查有圻本系宦家,與戴衢亨向有世誼,並非門戶卑微、不可為婚之人。安得謂之有心援系。」關於戴受賄行私,則稱「姻戚往來,歲時饋送,本屬情事之常,人孰能免」?至於查有圻饋送物資助戴衢亨蓋房,嘉慶帝則以戴衢亨因蓋造房屋,查有圻幫助木料,借用桌几,以及在南城外置買房數處「尤為瑣細,不足置問」,一筆勾銷,如此等等不一而足。嘉慶帝對戴衢亨的庇護,決定了該案結局。再加上查有圻在朝廷官僚體系中營造的一張保護網,確保了戴衢亨、查有圻的安全。

嘉慶十四年七月,此案審結。參劾者花傑,被嘉慶帝指斥為誤聽邪言,濫行入告,有心誣衊敗壞別人名節,被交部加等議處。經慶桂等審理后,終被降三級調用。被劾者戴衢亨,因其將應在衙署辦理的公務而在圓明園辦理,招致外間議論,部議降二級調用。嘉慶帝以其被懲辦過重,改為降一級留任。其時既是鹽商又是刑部郎中的查有圻,未受任何處分。

一年多后,戴衢亨因病去世,被晉贈太子太師,入祀賢良祠,賜謚文端。戴衢亨全身而退,備享殊榮。時人昭槤在他著名的《嘯亭雜錄》里記載,戴衢亨「頗喜財貨,屢納苞苴(bāo jū,指賄賂),海淀別墅、大廈千間,雄壯瑰麗,雖王公第,莫若也」。昭示花傑彈劾案,其時若能公正審理,結局可能會大不一樣。嘉慶十七年(1812),長蘆鹽商加重砝碼的罪行被揭露,失去庇護的查有圻終被發配新疆。

(朱誠如,1945年生,江蘇淮陰人。曾任遼寧師範大學校長、故宮博物院主持院政副院長,現任國家清史編纂委員會副主任、《明清論叢》主編、北京大學歷史系教授、博士生導師。主要著作有《簡明清史》、《康雍乾三朝史》、《管窺集·明清史散論》等;主編《清朝通史》、《遼寧通史》等。 )

- 清代愛新覺羅·昭槤所編撰的一部清代筆記

《嘯亭雜錄》是清代宗室愛新覺羅·昭槤於嘉慶年間撰寫的史料筆記。作者原襲禮親王爵,因獲罪革爵后廣泛接觸社會各階層,結合親身經歷與文獻考據,系統記錄了清初至嘉慶時期的政治軍事、典章制度及朝野軼事。

全書分正續兩編十五卷,涵蓋三藩之亂、乾隆十全武功等重大事件,詳述八旗制度、宮廷禮儀等內容。所記多源自親歷或官員口述,如木果木之役、孝感之戰采自參戰者明亮所述,保留原始檔案未載的細節,如孝庄文皇后舉薦圖海平叛始末。書中對權貴劣跡秉筆直書,揭露和珅專權、宗室虐民等史實,並收錄皇家宴會規制、邊疆治理等條目[3][5]。該書因記載翔實被《聖武記》《清史稿》等史籍徵引,現存版本包括光緒六年刻本、宣統鉛印本及中華書局校點本。

| 清仁宗 | |

|---|---|

| 睿皇帝 嘉慶皇帝 | |

清仁宗睿皇帝朝服全身像 | |

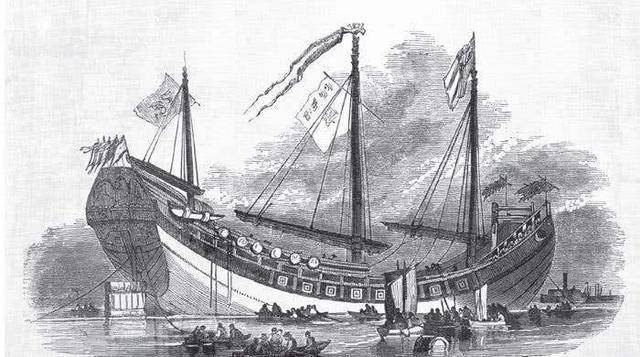

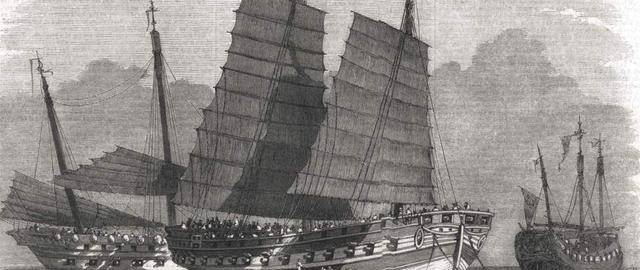

此《歲朝衍萬圖》冊由清代戴衢亨繪,嘉慶帝題詩。其內容為歲朝時景十四開,標題各以數序為首:一枝春早、二麥培霙、三陽肇泰、四野農祥、五鳳晴雲、六街喜爆、七種蔬香、八風啟淑、九曲恬波、十洲韶慶、百卉含滋、千條綠意、萬家煙雨、億兆同熙。以兆歲朝蕃衍孳息之意。此冊現藏於台北故宮博物院。

一枝春早

條風披拂轉南枝。春到梅心露靜姿。一點幽芬開戶外。飽含雪澤發華滋。

二麥培霙

千畦積雪培深厚。宿麥凝膏茁陌阡。白玉田中抽綠穎。陽春嘉瑞入新年。

三陽肇泰

開韶交泰應三陽。咸沐生成品彙昌。芝草喬松並繁茂。農功舉趾兆豐穰。

四野農祥

土膏透潤利耕牛。庶姓辛勤農事修。繪出昇平真氣象。芳春霽景滿皇州。

五鳳晴雲

渥膏既足放新晴。雲裡輝煌鳷鵲明。淡綠已敷功樹遍。欣傳街市報春聲。

六街喜爆

帝京元夕樂豐饒。吉爆花燈朗徹宵。列肆雲連歡比屋。堆盤菜甲喜新挑。

七種蔬香

始青入律獻辛盤。挑得嘉蔬嫩甲攢。生意無涯新綠展。和颸料峭釀輕寒。

八風啟淑

春風吹萬響調刀。竹戛笙簧柳拓條。鼓蕩長溪冰欲泮。榮光溶漾暖波遙。

九曲恬波

黃流恬靜宜利涉。漕運連檣轉萬帆。九曲安瀾循軌度。三山稱祝譜韶咸。

十洲韶慶

增城阿閣在崑崙。三島十洲總寓言。欲識化工真實理。百花齊放綺春園。

百卉含滋

東皇雨露妙栽培。白白紅紅次第開。不盡芳菲繞籬畔。遙連柳岸映崔嵬。

千條綠意

依依新柳綠將齊。翠罨郵亭接大隄。萬縷千絲綰春住。輕煙細雨望低迷。

萬家煙雨

連村比戶樂盈寧。春雨優滋暢始青。潤浥芳郊農政美。歡騰兆姓遍柴扃。

億兆同熙

懷葛淳風寸心慕。願期熙皡普寰中。披圖自愧未臻治。何日斯能慶大同。乙丑新正御題。

冊末頁作者款識:臣戴衢亨恭畫

戴衢亨,字荷之,號蓮士,室名震無咎齋,江西大庾人,祖籍江南休寧隆阜,清朝政治人物、狀元。

億兆同熙

懷葛淳風寸心慕。願期熙皡普寰中。披圖自愧未臻治。何日斯能慶大同。

乙丑新正御題 ( 嘉慶帝題詩)

乙丑年(牛年)1805;清嘉慶十年;蔡牽光明元年;越南嘉隆四年;日本文化二年

蔡牽(1761年-1809年),福建同安人,海盜,反清人士。清代福建海盜領袖蔡牽少年時父母雙亡,后流落到霞浦縣三沙港,為漁船主打工。乾隆五十九年(1794年),蔡牽因飢荒而下海為盜寇,多方響應。其率領近萬人之眾馳騁於閩、浙、粵海面,劫船越貨,封鎖航道,收「出洋稅」。嘉慶七年(1802年),率船隊攻打廈門海口的大、小擔山,登岸奪炮13門。嘉慶九年(1804年),蔡牽駛至台灣鹿耳門,在浮鷹洋麵破溫州鎮水師,后被浙江提督李長庚在定海洋麵擊敗。翌年,蔡牽自稱鎮海王,率領船隊駛入台灣鳳山(今高雄),包圍台灣府城。嘉慶十年(1807年),李長庚與福建水師提督張見升在廣東黑水外洋合擊蔡牽,蔡牽在只剩大船三艘的情況下於船尾發炮,擊殺李長庚。嘉慶十四年(1809年),李長庚部將王得祿、邱良功分任福建、浙江提督,相約合兵圍攻蔡牽於浙江台州漁山外洋,蔡牽因寡不敵眾,開炮自炸座船。與妻小及部眾250餘人沉海而死。所處時代清朝出生地福建同安出生日期1761年逝世日期1809年本 名蔡牽少年時家境貧寒,父母雙亡,后流落到霞浦縣三沙港,為漁船主打工。乾隆五十九年(1794年)因飢荒而下海為盜寇,多方響應。率領近萬人之眾馳騁於閩、浙、粵海面,劫船越貨,封鎖航道,收「出洋稅」。嘉慶七年(1802年),率船隊攻打廈門海口的大、小擔山,500餘眾登岸,奪炮13門。清廷命浙江水師提督李長庚赴閩造大艦30艘,鑄炮400餘門往攻。嘉慶九年(1804年)初,蔡牽駛至台灣鹿耳門,在浮鷹洋麵破溫州鎮水師,后被浙江提督李長庚在定海洋麵擊敗。僅余船24艘,處境不利,遂向閩浙總督玉德詐降,又用厚金賄賂閩商更造巨艇,恢復作戰能力。該年夏,移屯台灣海面,集大船80艘,突入福建海面,擊殺溫州總兵胡振聲,焚其戰船26艘。清廷命李長庚率閩浙水師往攻,在浙江海面擊敗蔡牽。嘉慶十年(1805年),聚戰船百餘艘,先攻佔台灣淡水、鳳山(今高雄)等地,得當地民眾支持,隊伍發展至2萬餘人,蔡牽自稱鎮海王,率領船隊駛入台灣鳳山(今高雄),包圍台灣府城。清廷急調廣州將軍賽沖阿為欽差大臣赴台督辦軍務,命李長庚率水師3000渡海入台鎮壓蔡牽。蔡牽沉舟鹿耳門港,阻滯清軍艦船。嘉慶十一年(1806年)初,李長庚分路圍堵鹿耳門及其附近港口,阻止義軍突圍。蔡牽趁海潮驟漲、沉舟漂起之際,奪航路突圍至閩、浙海面。嘉慶十二年(1807年),在廣東黑水外洋迎戰李長庚及福建水師提督張見升,受挫后僅剩大船三艘、小船十餘艘。清軍乘勝追擊,並以火攻船掛住蔡牽座船后艄,蔡牽於船尾發炮,擊殺李長庚。張見升畏怯,遂退出戰鬥。蔡牽移師遠海休整。清廷命王得祿、邱良功分任福建、浙江提督,合兵圍攻。海盜軍長期作戰,傷亡甚重,內部分裂。嘉慶十四年(1809年)李長庚部將王得祿、邱良功分任福建、浙江提督,相約合兵圍攻蔡牽於浙江台州漁山外洋,蔡牽因寡不敵眾,開炮自炸座船。與妻小及部眾二百五十餘人沉海而死。軼事典故卡野蔡牽漳州有句俗語「卡野蔡牽。」意思是指責對方比蔡牽還要兇狠。蔡牽究竟是個什麼樣的人物呢?蔡牽是漳浦海下人,家裡貧窮,每天走街串巷,挑擔叫賣土蝦母為生。一次,在社裡富戶鍾姓門口賣土蝦母,不小心,濺了一點滷汁在鍾姓的紡綢褲上,被鍾姓的指著鼻子臭罵一頓,非叫他用舌頭舔乾淨不可。他受此侮辱氣憤不過,心想:空有一身本領,卻受人欺凌咽不下這口氣,於是下決心鋌而走險。第二天,故意再到鍾家挑釁,把整桶土蝦母扣在姓鐘的頭上,然後快意地拍拍衫褲就下海聚眾起事了。黃金人頭清嘉慶六年(1801年),蔡牽部駐紮於霞關北關島。一日,把大船停泊於霞關港避風。隨同的還有他最寵愛的小老婆,小妾在船艙里掉了一根繡花針,由於光線很差,半天都沒找著,便喚蔡牽過來幫忙。沒想到蔡牽一眼就看到了,小老婆順口說了一句「你這雙賊眼真好!」。這句話在閩南語里並沒有損人的意思,但蔡牽為匪多年,最忌諱這個「賊」字。勃然大怒,抽刀便向小老婆的脖子砍去。由於用力過猛,整個腦袋飛了起來,穿過窗口掉到海里。蔡牽這個人脾氣來得急去得也快,不久就後悔了,派人打撈小老婆的腦袋卻怎麼也找不著。萬般無奈之下,只得叫高手匠人配上個黃金人頭下葬。墓地在北關島王沙宮附近的海底,足見黃金人頭看來分量不輕,據說退潮時北關島王沙宮附近某處水下可以看到石制棺材。還冬戲每年冬季在老平陽一帶常有演「還冬戲」(百姓為祈福,特請戲班演戲以祭神靈)這一習俗,霞關一帶也不例外。一次,蔡牽為順民心同時也為戰事慶功,便特請老平陽一越劇戲班來北關島王沙宮唱戲,戲共唱三天,開戲和結戲習俗皆按霞關當地祭神祈福儀式進行。為解決民眾看戲需渡輪的困難,蔡牽特令麾下戰船九十九艘頭尾相連構成浮橋,從南坪鄉深灣嶴口直接到北關島。去島上看戲不必過渡,看戲也不收票,同時還可獲得一錠銀兩。

嘉慶平定蔡牽之亂,清朝基本肅清橫行東南幾百年的海盜蔡牽之亂,因為各種原因,在上個世紀被視為「漁民起義」「農民起義」,被視為正義的反清鬥爭。80年代以來,人們意識到蔡牽之亂的目標並非是為了反清,而是劫掠,因此將之定性為海盜。由於蔡牽之亂涉及到了福建以及台灣地區,對清朝東南沿海產生了較多的影,而平定蔡牽之亂對維護沿海治安和國家主權的完整也具有一定的作用。

一,東南海盜大作

蔡牽,生於福建同安縣的一個小漁村,自幼父母雙亡,從小「傭工自食」。可見,貧窮、無親戚之掛是他走上海盜生涯的一個原因。當時,清朝已經進入了中期,社會矛盾尖銳了起來。東南沿海的福建、浙江、廣東三省,人多地少,尤其是福建「負山抱海,地狹人稠。延建邵汀四府地據上游,山多田少;福興漳泉五府地當海濱,土民貧,漳泉尤甚」。

福建地狹人稠,僅靠農業是難以生存的,於是大量的人民從事對外貿易和漁業。然而,清朝在乾隆後期推行了「閉關鎖國」,只允許在廣州「一口通商」,這就限制了福建的外貿發展。如此政策當然抑制了福建的工商業發展,加劇了貧困現象。

清朝中期,吏治敗壞。乾隆年間的福建被查出了多件貪污案,至少有五件大案涉及到了總督、巡撫級別的官員。1795年,查出了轟動全國的福建貪污案,「自督、撫、司、道,以及各府、州、縣,通同一氣,分肥飽橐,玩法營私,以致通省倉庫、錢糧,虧空累累」。福建吏治敗壞,貪污成風,導致「官與民不相親,民與官不相信」「官視民如寇讎,民亦視官如豺虎。」

天災又激化了社會矛盾。乾嘉年間,福建幾乎是連年災荒。清朝前期建立了非常完善的賑災體系,但是福建官員如此貪污腐敗,如何能夠有效賑災呢?在大面積的天災發生后,失業貧民「無不出洋為匪」。

蔡牽集團中的大部分人都是由這些貧困組成。根據清廷檔案留下的口供,得出蔡牽集團中的大部分人都是破產漁戶、鹽戶、水手、船工、農民以及流民、天地會成員等,其中漁民為主。在分析的33人中,有20人為福建人,13人為廣東人。

當時的海盜集團很多,所謂「嘉慶初年,東南海上多盜」,福建有鳳尾幫、水澳幫、蔡牽幫;浙江有笤黃幫,廣東有朱濆幫。香港電影《張保仔》就講了海盜鄭一、張保仔、鄭一嫂等海盜頭目的故事。後來這支海盜集團接受了清朝的招安,不過還有很多海盜集團卻將劫掠進行到底了。

海盜興起的另外一個原因是嶺南地區天地會等秘密組織流傳廣泛。天地會,又稱為三合會、洪門,在下層百姓中廣泛傳播,最初就是為了「自衛和互助」,後來演變成為了反社會組織。他們經常攔路搶劫,甚至聚眾鬥毆。這些海盜,許都是天地會的成員。

實際上,從元末以來,東南沿海的海盜已經橫行了幾百年。

二,閩海大戰,李長庚打得海盜轉移台灣

越南局勢也在影響東南沿海,當時越南內戰,許多亡命之徒流亡海上,成為海盜,頻繁搶掠中國海域,廣東鳳尾、水澳兩幫都依附於越南海盜。1794年,銅山參將李長庚帶領水師在南澎列島擊退了越南海盜,1798年又在浙江一帶擊退越南海盜。1799年,李長庚又在溫州擊退了越南海盜。

1800年六月,越南海盜集團和風尾、水澳等幫帶領100多艘船進攻台州,李長庚奉命帶領三鎮水師迎敵,雙方在海門對峙。不料颱風突然大作,海盜船隻大量傾覆,清廷趁機搜捕,導致越南、風尾、水澳等海盜集團大部分被消滅。李長庚因為此事被提升為了福建水師提督。

而蔡牽因各種原因沒有參會,躲過一劫。此後,蔡牽不斷網羅兩幫餘黨,勢力大增,成為了閩海最大的海盜集團。蔡牽集團分為了六個分幫,包括蔡牽妻率領的女子艦隊。1802年,蔡牽幫船隊襲擊了廈門福建清軍的炮台,劫走了汛炮。當時清軍水師久疏戰陣,船隻又小,無法和海盜交戰。於是嘉慶帝下令各省官員捐錢,製造了100多艘新型戰船。浙江巡撫阮元帶領官員和商人捐獻10萬多兩給李長庚建造大船,並鑄造了400多門大炮。

清軍加強了水師建設后,海盜則無機可趁。1803年,蔡牽海盜戰船偷襲浙江定海,浙江水師提督李長庚帶領艦隊發動突然襲擊,蔡牽敗走,李長庚窮追不捨,直到蔡牽彈盡糧絕,才選擇了投降閩浙總督玉德。

然而,蔡牽並非是真心投降,他在修好船隻,準備好彈藥、糧食后,又出海為盜。蔡牽見識了浙江水師霆船的厲害,於是花重金請福建商人製造更大的霆船。此後,他又到台灣島搶劫了大批的大米到廣東海面接濟朱濆部。

朱濆也是一位海盜,他年少時跟隨父親從事造船業。1772年,他開始出海貿易、運輸,後來被推舉為當地的船運幫主,其幫會人數多達3000人。朱濆的船隊經常在海上劫掠,他們還以假借保護漁民為理由,大肆勒索漁民。他們在沿海開設店鋪來分銷贓物,並糾人入伙,製造火藥等。

1804年,兩大海盜聯合起來,以80艘戰船進攻福建,福建水師不敢出戰。恰好溫州水師24艘大船到福建運輸木材,於是海盜火攻溫州水師,溫州總兵胡振聲倉促應戰,結果全軍覆沒。此戰讓清廷震動,隨後嘉慶帝下令嚴懲福建水師將領,並讓提督李長庚統領閩浙兩省水師。

清代福建省

當年八月,蔡牽和朱濆又聯合進攻浙江,李長庚帶領浙江水師在定海迎戰,結果蔡、朱失利。此後,蔡牽指責朱濆配合不力,朱濆大感不滿,帶領自己的船隊離去,於是兩人的合作就中止了。此後,李長庚帶領閩浙水師對蔡牽進行接二連三的進攻,蔡牽遭到了慘重的損失,決定轉戰台灣。

三,東南沿海平定

1806正月,蔡牽集合100多艘船隻登陸台灣淡水,並自號「鎮海王」,建元「光明」。台灣可是幫會的大本營。清初,大量的移民進入台灣,但是他們大多數都是遊手好閒之輩,打架鬥毆經常發生,七八年一小斗,十餘年一大斗,鬥毆時,幫派人員相互仇殺,社會治安一片混亂。因此天地會能夠在台灣廣泛傳播。清朝前期,台灣的天地會亂象頻繁發生,最著名的就是林爽文之亂。

蔡牽這些海盜集團和大陸和台灣的幫會都有聯繫,他們是相互勾結,裡應外合。在台灣幫會的支持下,蔡牽的部隊很快發展到了2萬人,攻克了鳳山等縣,隨後圍攻台灣府城和嘉義城。為了防止清朝援軍登陸台灣,蔡牽將六艘大船鑿沉在鹿耳門,此地是登陸台南必經之地,當年鄭成功復台就是從這裡登陸的。

面對蔡牽的圍攻,台灣鎮總兵愛新泰,嘉義知府馬夔升都選擇了死守。隨後李長庚率水師援台,蔡牽兵力不得不分散。最終,蔡牽不得不撤出台灣。嘉慶帝對將領們的戰果不滿,以阿林保取代玉德為閩浙總督,連屢次得勝的李長庚也坐罪。

而蔡牽退出台灣后,返回閩海,迅速休整船隻,補充糧食彈藥。當時,許多沿海百姓為了一己之私,竟然和蔡牽交易,而許多官員、士兵竟然也暗中和蔡牽接濟,使得蔡牽很快就恢復了元氣。

嘉慶帝得知,那是一個大怒,立即要求在海口加強巡邏,力圖斷絕蔡牽一切彈藥、糧食的補給。又同意李長庚的請求,建造大同安棱船60艘,讓水師在武裝上佔據絕對優勢。為了防止朱濆再次入閩聯合蔡牽,嘉慶帝下令廣東官員注意動向。然而廣東巡撫那彥成竟然用錢來招撫朱濆,讓民間產生了「為民不如為盜」的傳言,嘉慶帝便將那彥成革職,調吳熊光補任。當時閩浙總督排擠李長庚,也遭到了嘉慶帝的警告。

1807年,李長庚帶領浙江水師在大星嶼大戰蔡牽集團,蔡牽失敗。之後,李長庚又在浮鷹山擊敗蔡牽。當年十二月,李長庚和福建水師提的張見陞追擊蔡牽,李長庚身先士卒,率先接戰,並登船搏殺。然而不幸的是李長庚剛好被蔡牽船的大炮擊中,不久傷重而死。張見陞見狀,竟然帶領福建水師撤出戰鬥,使得蔡牽絕處逢生。

1808年,蔡牽又聯合朱漬北上,結果被浙江巡撫阮元擊敗,隨後又各自為戰。不久,朱漬在長山尾被金門鎮總兵許松年擊傷而死,其餘部由其弟朱渥率領。嘉慶為了徹底解決海盜問題,大規模調整了廣東、福建、浙江的官員和將領,嚴厲打擊「通海」行為,使得海盜再也無法得到補給。第二年,大量的海盜投降於清朝,包括朱渥、鄭一嫂也在這年接受「招安」。

隨後,蔡牽成為了清朝對付的唯一目標。當年八月,閩浙兩省水師與蔡牽血戰浙江定海漁山,經過兩天一夜的戰鬥,蔡牽船隻基本覆沒。最終,蔡牽自燃余炮,選擇了自殺。

平定蔡牽之亂后,東南沿海的海盜勢力被基本平定,此後就算有海盜,那也只是零星的,不成規模的。蔡牽之亂后,清朝吸收了一定的教訓,加強了對沿海的管理,重視對台灣地區城堡的修建,一定程度上加強了海防。但是清朝的海防依然是消極的「以禁為防」,重點不是打造外海水師,使得清朝海防狀態處於被動狀態。當時,西方殖民者也在威脅東南沿海,嘉慶帝的措施只能是頒布《民夷交易章程》,採取「以禁為防」的措施,導致中外貿易進一步遭到限制。另外,海盜集團的興起也反映了清朝的統治出現了極大的問題,這個偌大的帝國,正在走向衰落的深淵。

- [09/10]任何人看到這個都會不寒而慄,但黑女市長這樣說

- [09/16]古風新韻: 正宗中醫在美國第一所學府的來歷

- [09/16]九月之死,誰能接替他的位置?

- [09/16]猶他州長: 當你讀懂我的心思

- [09/16]雲雨滴滴奇勝奇 人生處處計連計

- [09/17] 福星高照 雅趣同調

- [09/17]【名可名不可】嘉慶帝秀警惕 徐長卿羞御醫

- [09/18]從川普訪英談起:為什麼柯克可恨? 誰是真正的談話對象?

- [09/18]新澤西護士反對"張醫生" 歡呼柯克遇害被停職 //法官裁定,魯迪·朱利安尼必須向其辯護

- [09/20]《聯邦黨人》主編: 近期公布的俄羅斯騙局文件的意義

- [09/20]最新! 查理柯克談應對麻穆大鯢上位紐約市長和美國政治瘋狂灌水

- [09/20]才能與爭議-- 倪海廈 對比 黃元御和沈攸之

- [09/21]周日柯克國葬前氣氛 川普出席向美國內外敵對勢力開戰

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

評論 (0 個評論)

- change?:俄羅斯藝術家揭秘普京贈送給川普的神秘肖像

- change?:萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- change?:剩女如油絲熬熬熬 聖女似飛絮飄飄飄

- change?:康熙帝的基督信仰詩歌

- 異域堂:關於「沁園春 雪」的創作背景及「原驅臘象」的修改經過

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇