- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

我是一個正直的人,良心上沒有任何罪名,

但我被指控為中國間諜。

所以,你看,生活從來都不是一帆風順的。

而現在,困難重重。

----「人生之路艱難」

胡志明

你們這些傻瓜!難道你們不明白如果中國人留下來意味著什麼嗎?難道你們不記得你們的歷史了嗎?中國人上次來的時候,在這裡待了一千年。法國人是外國人。他們軟弱無能。殖民主義正在消亡。白人在亞洲已經完了。但如果中國人現在留下來,他們就永遠走不掉了。至於我,我寧願聞五年法國屎,也不願吃一輩子中國屎。

引自斯坦利·卡諾所著《越南:一部歷史》(1983年),第153頁;另見安德魯·福布斯 (Andrew Forbes) 2008 年出版的《鳳凰重生:新越南之旅》(A Phoenix Reborn: Travels in New Vietnam)

夏威夷大學馬諾阿分校歷史學家利亞姆·凱利 (Liam Kelley 黎明凱) 教授在其名為「明開東南亞歷史」的博客上,對胡志明所謂「寧願聞法國屎,也不願吃中國屎」的引言的真實性提出質疑。他指出,斯坦利·卡諾 (Stanley Karnow) 在其1983年出版的《越南:一部歷史》(Vietnam: A History) 一書中並未提供胡志明所作引言的出處,原文很可能是法國人保羅·穆斯 (Paul Mus) 在其1952年出版的《越南:戰爭社會學》(Viêt-Nam: Sociologie d』une Guerre) 一書中偽造的。穆斯是法國在越南殖民主義的支持者,而胡志明知道中國軍隊留在越南不會有任何危險。事實上,隨著法國在越南暴行的證據浮出水面,當時越南人正忙於傳播反法宣傳,而胡志明在1949年後毫不猶豫地接受了中國的援助。 https://leminhkhai.wordpress.com/2012/09/01/ho-chi-minh-said-what/(證明他運營著這個博客)

文明人

首次出版:《巴黎報》(Le Paria),1922年7月1日

來源:《胡志明選集》第一卷

首次出版:《巴黎報》(Le Paria),1922年7月1日

來源:《胡志明選集》第一卷

我們的維克多·梅里克同志以《殖民地土匪》為題,講述了一位法國殖民地官員令人難以置信的殘忍行徑。他將融化的橡膠灌入一位不幸的黑人女子的生殖器,之後又讓她在烈日下頭頂一塊巨石,直至她死去。

這位殘暴的官員如今在另一個地區繼續他的暴行,級別依舊。

不幸的是,這種令人髮指的行徑在良知媒體所稱的「海外法國」地區並不少見。

1922年3月,巴里亞(交趾支那)的一名海關官員差點將一名安南女鹽運工處死,因為她在他家門廊外製造噪音,打擾了他的午睡。

更妙的是,這名女子還被威脅,如果她投訴,她所在的建築工地就會把她解僱。

4月,另一位接替上述官員的海關官員,其殘暴行徑與其前任不相上下。

一位同樣從事鹽運的老安南婦女,因被扣發部分工資而與一位女監工發生爭執。聽到監工的抱怨后,這位官員二話不說,就主動給了這位鹽運工兩記重重耳光。可憐的女人正彎腰撿帽子,這位文明人不滿足於剛才打她的耳光,又怒氣沖沖地踢了她的小腹,頓時鮮血直流。

當這位不幸的安南人倒地時,薩羅先生的同夥非但沒有去救她,反而叫村長把她抬走。村長拒絕了。於是,官員叫來了受害者的盲人丈夫,命令他把妻子帶走。可憐的老婦人現在正在醫院裡。

我們的兩位海關官員很可能和他們在非洲的同事——行政長官一樣——並不擔心。他們甚至可能因此升職。

==============

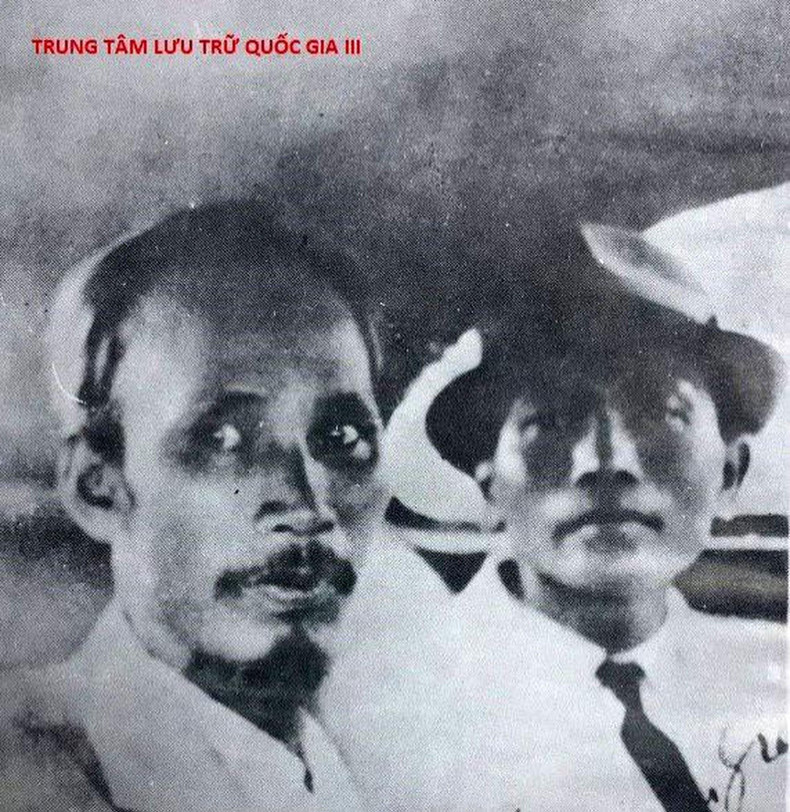

1921年的胡志明

胡志明(1890年5月19日-1969年9月2日)是越南革命家和政治家,曾於1945年至1955年擔任北越總理,並於1945年起擔任國家主席,直至1969年逝世。胡志明的思想是馬克思列寧主義,曾任越南勞動黨主席兼第一書記。

"沒有什麼比獨立和自由更珍貴".

語錄

20世紀40年代

時機已到!高舉起義旗幟,領導全國人民,推翻日法統治!祖國的神聖召喚在我們耳邊迴響;英雄前輩的熱血在我們心中沸騰!人民的鬥志在我們眼前高漲!讓我們團結起來,統一行動,推翻日法統治。

《海外來信》(1941年6月6日)

一個八十多年來英勇反抗法國統治的民族,一個近年來與盟軍並肩作戰對抗法西斯的民族,這樣一個民族必須獲得自由和獨立。

基於這些理由,我們越南民主共和國臨時政府成員,鄭重地向全世界宣告:越南有權成為一個自由獨立的國家,事實上,它已經如此。全體越南人民決心動員一切體力和精神力量,不惜犧牲生命和財產,捍衛他們的獨立和自由。

越南獨立宣言(1945年9月2日)

20世紀50年代

實際上,敵人為我們進行的宣傳比我們自己做的宣傳要多得多。

會議指示(1950年秋季)

在戰爭中,勝利或失敗是常有的事。關鍵在於我們必須取得最終的勝利。我們要幫助全體官兵和人民牢記這一點,使他們不因勝利而沾沾自喜,不因失敗而灰心喪氣,始終不忘初心,克服一切艱難險阻,向著最終的勝利前進。

會議指示(1950年秋)

要獲得好收成,必須除草,否則,即使精心耕耘、施肥充足,稻子也會長得不好。要增產節儉,也必須除草,即剷除貪污浪費和官僚主義,否則,就會損害我們的工作。

《厲行勤儉反對貪污》(1952)

我們要建立一個新的社會,一個自由的社會,一個人人平等的社會,一個勤儉廉潔的社會,因此,我們必須剷除舊社會的一切陋習。

《厲行勤儉反對貪污》(1952)

幹部的職責是愛護和照顧每一位戰士,珍惜和節省同胞的每一分錢、每一碗飯、每一個工時。我們的戰士和同胞有權要求幹部完成這項任務,並批評那些不履行這項任務的幹部。

《勤儉反對貪污》(1952年)

民主就是依靠群眾,正確走群眾路線。因此,反貪污、反浪費、反官僚主義運動要想取得勝利,必須依靠群眾。

《勤儉反對貪污》(1952年)

顯而易見,社會主義一旦取得勝利,就絕不能容忍個人崇拜及其有害後果。蘇聯共產黨中央委員會為消除個人崇拜及其後果而採取的有力措施,樹立了前所未有的政治勇氣的光輝典範。

《馬克思列寧主義政黨思想統一的發展》(1956年8月3日)

顯然,列寧的意思是,激烈的內戰階段和強加於蘇聯人民的民主限制只是暫時的,新政權一旦鞏固,就必須立即廢除。

《馬克思列寧主義政黨思想統一的發展》(1956年8月3日)

蘇共再次表明,自我批評最重要的方面是切實有效地糾正自己的錯誤。

《馬克思列寧主義政黨思想統一的發展》(1956年8月3日)

只有在社會主義制度下,個人、國家和集體的利益才是一致的。因此,只有社會主義憲法才能激勵公民積極履行對社會和祖國的義務。

《關於憲法修正案草案的報告》(1959年12月18日)

資本家常常吹噓他們的憲法保障個人權利、民主自由和全體公民的利益。但實際上,只有資產階級才能享有這些憲法所規定的權利。勞動人民並沒有真正享有民主自由;他們一生受剝削,為剝削階級服務,承擔著沉重的負擔。

《關於憲法修正案草案的報告》(1959年12月18日)

為了消磨時光,我們學習下棋。

成千上萬的馬和步兵互相追逐。

迅速行動,進攻或撤退。

天賦和敏捷的腳步使我們佔上風。

「學習下棋」

出獄的人可以建設國家。

不幸是對人們忠誠的考驗。

那些抗議不公正的人是真正有功的人。

監獄門一開,真龍便會飛出來。

「文字遊戲」

我是一個正直的人,良心上沒有任何罪名,

但我被指控為中國間諜。

所以,你看,生活從來都不是一帆風順的。

而現在,困難重重。

「人生之路艱難」

我的人民渴望獨立,並將獲得獨立。[...] 你忘了最近一些關於衣衫襤褸的隊伍如何對抗現代軍隊的例子嗎?你們難道已經忘記了南斯拉夫游擊隊對抗德軍的英雄氣概嗎?人的精神比他自己的機器更強大。

大衛·申布倫,《法蘭西前進》(第234頁),哈珀出版社,1957年。

論革命道德(1958年)

我們這個時代是一個文明的革命時代,在一切事業中,人們必須更加依靠集體的力量、社會的力量。個人比以往任何時候都更不能孤立存在,而必須融入集體,融入社會。

進行革命,將舊社會改造成新社會,是一項非常光榮的任務,但同時也是極其艱巨的任務,一場複雜、漫長而艱苦的鬥爭。只有堅強的人才能背負重擔走很長的路。革命者必須具備堅實的革命道德基礎,才能完成他光榮的革命任務。

學習馬克思列寧主義,就是學習一個人應該用什麼樣的精神來對待事物、對待他人、對待自己。革命道德就是要學習馬克思列寧主義的普遍真理,並創造性地運用到我國的具體實際中。學習必須面向行動,理論必須與實踐相結合。

個人主義滋生百病:官僚主義、命令主義、宗派主義、主觀主義、腐敗、浪費……它束縛著、蒙住受害者的眼睛,使他們的行動完全出於對榮譽和地位的渴望,而不是對階級和人民利益的關心。

革命道德在於,無論在什麼情況下,都要堅決地與一切敵人作鬥爭,保持警惕,隨時準備戰鬥,不屈服,不低頭。只有這樣,我們才能戰勝敵人,完成我們的革命任務。

革命道德在於對黨和人民的絕對忠誠。

革命道德不是從天上掉下來的。它是通過堅持不懈的日常鬥爭和努力發展和鞏固起來的。它就像玉石,越琢磨越光亮。如同金子,越熔越精。

我們黨是群眾性的黨,有幾十萬黨員。由於我國國情,黨員主要來自小資產階級,這並不奇怪。起初,受資產階級思想的影響,有些黨員立場可能不堅定,觀點可能混亂,思想可能不完全正確,但由於經過革命和抗戰的鍛煉,我們的黨員大體上是好的戰士,對黨忠誠,對革命忠誠。這些同志知道,犯錯誤的黨員會把群眾引入錯誤,因此,他們隨時準備及時糾正自己的錯誤,不讓小錯誤積成大錯誤。他們真誠地進行批評和自我批評,這使他們能夠共同進步。

革命道德在於團結群眾,信任群眾,重視群眾的意見。黨員和勞動青年團的幹部用他們的言行贏得人民的信任、尊重和愛戴,把人民緊密團結在黨的周圍,組織、教育和動員人民,使他們滿懷熱情地執行黨的政策和決議。

20世紀60年代

「人人生而平等。造物主賦予他們若干不可剝奪的權利,其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」

這句不朽的箴言出自1776年的《美國獨立宣言》。從更廣義上講,這意味著:地球上所有民族從生而平等,所有民族都有生存、幸福和自由的權利。

1791年發表的《法國大革命宣言》也指出:「人人生而自由,享有平等的權利,並且必須永遠保持自由和平等的權利。」

這些都是不容否認的真理。

《越南獨立宣言》(1945年9月2日),《胡志明選集(1960-1962)》第3卷,第166頁

這些都是不容置疑的真理。

《越南獨立宣言》(1945年9月2日),《胡志明選集》(1960-1962),第三卷,第17-21頁

讓我們的黨在馬克思列寧主義的旗幟下,以戰無不勝的軍隊般的熱情,更加緊密地團結起來,帶領我們的勞動人民在北方社會主義建設和祖國統一的鬥爭中,奮勇前進,不斷取得新的勝利。

《黨的三十年活動》(1960年)

儘管我們之間隔著邊界和高山,但全世界無產者團結一致,如同一家人。

越南勞動黨第三次全國代表大會(1960年9月9日)

《胡志明論革命》,《胡志明選集》(1920-1966)

記者也是革命戰士。筆和紙是他們的利器。

越南記者協會第三次代表大會(1962年9月8日)

我們的事業是正義的!我們的人民從北到南團結一心;我們有著不屈不撓的鬥爭傳統,並得到了兄弟社會主義國家和全世界進步人民的極大同情和支持。我們必將勝利!

《告同胞書》(1966年)

我畢生全心全意、全力以赴地為祖國、為革命、為人民服務。如果我現在離開這個世界,我除了不能更長久、更長久地服務之外,沒有任何遺憾。

《遺囑》(1969年)

請記住,風暴是松柏展現其力量和穩定性的絕佳機會。

引自文治黃所著《從殖民主義到共產主義:北越案例史》(1964年),第37頁

沒有什麼比獨立和自由更珍貴。

政治口號,引自讓·聖特尼所著《胡志明與他的越南:個人回憶錄》(1972年),第172頁

《世界馬克思主義評論:和平與社會主義問題》(1979年),第91頁

托洛茨基主義者不僅是共產主義的敵人,也是民主和進步的敵人。他們是臭名昭著的叛徒和間諜。

引自致越南共產黨的一封信,引自《越南與托洛茨基主義》(1987年)

沒有什麼比獨立和自由更寶貴……沒有自由的獨立比沒有獨立更糟糕。

引自裴信所著《越南:一場革命的背叛》(1991年10月20日)

有爭議

你們這些傻瓜!難道你們不明白如果中國人留下來意味著什麼嗎?難道你們不記得你們的歷史了嗎?中國人上次來的時候,在這裡待了一千年。法國人是外國人。他們軟弱無能。殖民主義正在消亡。白人在亞洲已經完了。但如果中國人現在留下來,他們就永遠走不掉了。至於我,我寧願聞五年法國屎,也不願吃一輩子中國屎。

引自斯坦利·卡諾所著《越南:一部歷史》(1983年),第153頁;另見安德魯·福布斯 (Andrew Forbes) 2008 年出版的《鳳凰重生:新越南之旅》(A Phoenix Reborn: Travels in New Vietnam)

夏威夷大學馬諾阿分校歷史學家利亞姆·凱利 (Liam Kelley) 教授在其名為「明開東南亞歷史」的博客上,對胡志明所謂「寧願聞法國屎,也不願吃中國屎」的引言的真實性提出質疑。他指出,斯坦利·卡諾 (Stanley Karnow) 在其1983年出版的《越南:一部歷史》(Vietnam: A History) 一書中並未提供胡志明所作引言的出處,原文很可能是法國人保羅·穆斯 (Paul Mus) 在其1952年出版的《越南:戰爭社會學》(Viêt-Nam: Sociologie d』une Guerre) 一書中偽造的。穆斯是法國在越南殖民主義的支持者,而胡志明知道中國軍隊留在越南不會有任何危險。事實上,隨著法國在越南暴行的證據浮出水面,當時越南人正忙於傳播反法宣傳,而胡志明在1949年後毫不猶豫地接受了中國的援助。 https://leminhkhai.wordpress.com/2012/09/01/ho-chi-minh-said-what/(證明他運營著這個博客)

關於胡志明的名言

夾在兩個超級大國之間,對東西方都同樣感到幻滅的學生們「不可避免地會追尋某種第三種意識形態,例如毛澤東時代的中國或卡斯特羅時代的古巴。」(Spender,上文,第92頁)他們對毛澤東、卡斯特羅、切·格瓦拉和胡志明的呼喚,就像是偽宗教的咒語,祈求來自另一個世界的救世主;如果南斯拉夫離他們更遠、更難以接近,他們也會呼喚鐵托。

漢娜·阿倫特,《共和國的危機》(1972)

我們所有的敵人都犯過一個例外,那就是「頹廢假設」。胡志明從未低估過美國。他所尊崇的英雄是喬治·華盛頓,他一生都對美國充滿敬畏。他至今仍是唯一一位在戰爭中擊敗我們的敵方領導人,而且那只是因為我們的傲慢(而非頹廢)戰勝了我們。

大衛·布林,《關於愚蠢……以及即將到來的內戰……的咆哮》(Contrary Brin,2009年10月4日)

胡志明同志以天才的方式,將爭取民族獨立的鬥爭與爭取被剝削者和封建統治者壓迫的人民群眾的權利的鬥爭結合起來。他認為,道路在於將人民的愛國情懷與擺脫社會剝削的自由訴求結合起來。民族解放和社會解放是他學說的兩大支柱。此外,他還看到,那些由於資本主義制度而處於困境中的欠發達國家,能夠實現歷史性的飛躍,沿著社會主義道路建設經濟,從而避免遭受資本主義的犧牲和苦難。

菲德爾·卡斯特羅,演講(1973年9月12日)

胡志明過去是、現在是、將來也將是永恆的榜樣。

菲德爾·卡斯特羅,演講(2003年3月6日)

胡志明主席深知光榮的十月革命的非凡歷史意義及其深遠影響,並汲取列寧的光輝思想,深刻認識到,在馬克思列寧主義中,我們能夠找到解決受殖民主義壓迫的人民問題的指導思想和必經之路。

菲德爾·卡斯特羅,演講(1973年9月12日)

20世紀20年代,越南發展起來的第三批精英分子是由馬克思主義傾向、主要來自中產階級、受過良好教育的人士組成的,他們於1930年聚集在一起,成立了印度支那共產黨。胡志明在組織印度支那共產黨及其革命綱領方面做出了比任何人都更大的貢獻。印度支那共產黨將越南傳統上激烈而堅韌的民族主義與馬克思列寧主義理念融合在一起。其結果是,一種既呼籲打敗帝國主義(獲得真正的獨立),又呼籲打敗封建主義(進行涉及資源重新分配的社會革命)的意識形態應運而生。該黨的綱領贏得了廣泛支持。最終,印度共產黨接受了胡志明的觀點,將擺脫外國統治,實現獨立作為首要任務。

詹姆斯·德弗朗佐,《革命與革命運動》(2018),第161頁

在我的政治生涯中,我遇到過很多人,但沒有一個人給我留下如此深刻的印象。信徒們經常談論使徒。事實上,從他的生活方式和他對同儕的影響來看,胡志明與這些「聖徒」完全可以比肩。

尼基塔·赫魯曉夫,《胡志明:傳記》(皮埃爾·布羅舍著)

有一點是明確的:北越總統並非狂熱分子。他是一位意志堅定、意志堅定的人,但善於傾聽,這在他這個地位的人身上實屬罕見。

馬丁·尼莫拉,引自詹姆斯·本特利所著《馬丁·尼莫拉,1892-1984》(1984年),第225頁

人們普遍認為,如果舉行選舉,胡志明將會當選總理。

德懷特·D·艾森豪威爾,《白宮歲月:變革的使命:1953-1956:個人記述》(1963年),第337-38頁

魅力型領導力是大多數革命鬥爭的決定性因素——例如印度的甘地和尼赫魯、肯亞的肯亞塔以及古巴的卡斯特羅。胡志明建立了一種即使在其政權弊端甚至殘暴行徑暴露無遺時也堅不可摧的合法性,因為他在1945年奪取了越南獨立運動的唯一主導權。 16歲的阮高祺後來寫道,在河內那些日子裡,「我以及我們那一代幾乎所有人掛在嘴邊的名字,就是胡志明」。許多家家戶戶都開始懸挂他的畫像:用另一位越南年輕人的話來說,「我們渴望一位英雄來崇拜。」法國人從未試圖培養一個同情本國人民願望的本土政治階層:富裕且受過良好教育的越南人生活在一個與農民完全不同的世界里。雖然胡志明和他的親信們知道很少有人會支持一份公開的共產主義綱領,但他卻能夠團結一大批越南人,共同驅逐法國人。在隨後的歲月里,他獲得了任何同胞都無法比擬的神秘地位。

馬克斯·黑斯廷斯,《越南:一場史詩般的悲劇,1945-1975》(2018),第166頁44

在獨立鬥爭的早期,「解放區」的土地被強制從地主手中轉移到農民手中。胡志明及其同夥並未透露,他們視土地再分配為集體化進程中的短暫停留。政治幹部將俄羅斯描繪成人間天堂,越南應該努力效仿。胡志明本人散發著一種尊嚴和智慧的氣質,令所有與他接觸的人都印象深刻,也證明了他是一位傑出的政治操縱者。在仁慈的外表下,他擁有所有革命者都不可或缺的品質:對於他認為適合其人民的路線所造成的人員傷亡,他擁有絕對的冷酷無情。

馬克斯·黑斯廷斯,《越南:一場史詩般的悲劇,1945-1975》(2018),第44頁

對任何政治運動而言,公平的檢驗並非在於它是否資本主義、共產主義或法西斯主義,而是在於它是否從根本上具有人道性。武元甲的一句名言為越盟解答了這個問題:「地球上每一分鐘都有數十萬人死去。一百人、一千人、數萬人的生死,甚至包括我們同胞的死,都無關緊要。」 胡志明的行為也體現了同樣的信念,儘管他是一位極其精明的政治家,西方人從未記錄過他表達過這種信念。關於他究竟是一位「真正的」共產主義者,還是僅僅一位受政治需要驅使而信奉列寧信條的民族主義者,一直存在諸多爭論。證據似乎壓倒性地支持前一種觀點。他從來都不是他的一些西方辯護者所稱的鐵托主義者:他曾多次譴責南斯拉夫1948年脫離蘇聯集團。他公開宣稱對斯大林懷有不屈不撓的欽佩,但這位俄羅斯領導人從未回報他,既沒有信任這位越盟領導人,也沒有向他提供實質性援助。

馬克斯·黑斯廷斯,《越南:史詩般的悲劇,1945-1975》(2018),第44頁

「甘地運動在印度支那對你有什麼影響?你感受到任何震動或迴響了嗎?」我問阮愛國。「沒有,」我的同伴回答。「安南人民,農民,生活在最深沉的黑夜中。他們沒有報紙,對外面的世界一無所知。」 「夜已深,真正的夜已深。」

奧西普·曼德爾施塔姆,《阮愛國(胡志明):拜訪一位共產國際成員》,英譯於《完整的批判散文》(1997年)。

儘管胡志明在創立法國共產黨和印度支那共產黨方面功不可沒,但他首先是一位民族主義者,致力於建立一個統一獨立的越南。只有在法國和美國等民主國家拒絕支持越南民主共和國的獨立努力后,胡志明才轉向中國和蘇聯尋求支持;兩國於1950年1月給予了外交承認。

艾倫·R·米利特、彼得·馬斯洛夫斯基和威廉·B·費斯,《為了共同防禦:1607年至2012年的美國軍事史》(2012年),第511頁

在20世紀60年代末,如果在抗議者中進行民意調查,列夫·托洛茨基、毛澤東、胡志明和切·格瓦拉·羅維奇·羅伯茨將獲得最高讚譽。格瓦拉或許會位居榜首。他們對從斯大林到勃列日涅夫的蘇聯領導人感到厭惡,並一致認為支持美國軍事干預越南戰爭的美國總統林登·約翰遜和理查德·尼克松是戰犯。切·格瓦拉的英俊外表更增強了人們對他的敬意。儘管格瓦拉本可以在古巴過上舒適的生活,卻在玻利維亞戰役中犧牲,這也被認為是他的正義之舉。胡志明也引發了類似的反應。和格瓦拉一樣,他也在對抗「美帝國主義」的強大勢力。關於胡志明在河內的專制政權的資料有限,即使他的崇拜者了解了這些資料,他們也不會相信。在美國大使館外和和平遊行中,人們高呼「胡!胡!胡志明!」

羅伯特·瑟維斯,《同志:世界共產主義史》(2009)

胡志明沒有留下任何重要的理論創新,更不用說完整的理論體系。當然,這並不妨礙越南共產黨內一些人聲稱胡志明留下了「胡志明思想」,並將其描述為馬克思列寧主義理論的新發展。

瓦爾登·貝洛,《打倒殖民主義》

==============

更多胡志明文章

壓迫波及所有種族

首次出版:《巴黎報》(Le Paria),1923年8月17日

來源:《胡志明選集》第一卷

工農俄國代表沃羅夫斯基在瑞士被法西斯分子殺害。在洛桑,所有文明、基督教勢力的代表無一出席他的葬禮。只有以伊斯梅特·帕夏為首的土耳其代表團前來弔唁這位遇害者的遺體。

突尼西亞裔工人本·拉迪亞在五一勞動節被警察殺害。巴黎工人組織為他舉行了盛大的葬禮。當天,數千名工人停工,追悼他們的同胞同志,送別他。

所有工人階級的殉道者,無論是在洛桑的還是在巴黎的,無論是在勒阿弗爾的還是在馬提尼克的,都是同一個兇手的犧牲品:國際資本主義。這些殉道者的靈魂,始終堅信被壓迫的兄弟終將獲得解放,不分種族和國界,才能得到至高無上的慰藉。

在經歷了這些慘痛的教訓之後,各國被壓迫的人民應該明白,哪一邊是他們的真兄弟,哪一邊是他們的敵人。

=========

在《「高度文明」》中

首次出版:《工人生活》,1922年5月26日

來源:《胡志明選集》第一卷

阿爾貝·薩羅先生曾對眾議院殖民派表示:「仁慈的法國,在海外活動領域,秉承其輝煌成就,以其輝煌的使命震撼世界和歷史,致力於進步與正義,提升民族,創造崇高文明,其高貴品質每天都在增強其悠久傳統的光輝。」

現在,讓我們來看看這項進步與正義等事業是如何付諸實踐的……馬達加斯加的原住民以打擊流浪為借口,被迫從事強迫勞動。因此,在原住民身份證的背面,有一些小方格需要僱主填寫。第一個方格中印有僱主需要會簽的必要信息:

受雇於……先生

在……

從……到……

僱主:(簽名)

任何未按上述規定填寫身份證的原住民,將被視為流浪者,將被判處3個月至1年的監禁,刑期滿后,將被禁止在某些地區居住5至10年。

現在,讓我們看看這些文明的僱主是如何對待原住民工人的。

其中一人寫信給一位正在向工人討要工資的監工:「讓那頭豬去吃土,土才是他唯一合適的食物!」

另一人發現家中5000法郎被盜,便讓八名當地僱員接觸帶電電線,逼供。後來發現,竊賊竟是僱主的親生兒子。這位文明的兒子玩得不亦樂乎。這位文明的父親也毫不擔心。這位幸運的法國保護者至今仍在塔那那利佛醫院接受治療。

首次出版:《工人生活》,1922年5月26日

來源:《胡志明選集》第一卷

阿爾貝·薩羅先生曾對眾議院殖民派表示:「仁慈的法國,在海外活動領域,秉承其輝煌成就,以其輝煌的使命震撼世界和歷史,致力於進步與正義,提升民族,創造崇高文明,其高貴品質每天都在增強其悠久傳統的光輝。」

現在,讓我們來看看這項進步與正義等事業是如何付諸實踐的……馬達加斯加的原住民以打擊流浪為借口,被迫從事強迫勞動。因此,在原住民身份證的背面,有一些小方格需要僱主填寫。第一個方格中印有僱主需要會簽的必要信息:

受雇於……先生

在……

從……到……

僱主:(簽名)

任何未按上述規定填寫身份證的原住民,將被視為流浪者,將被判處3個月至1年的監禁,刑期滿后,將被禁止在某些地區居住5至10年。

現在,讓我們看看這些文明的僱主是如何對待原住民工人的。

其中一人寫信給一位正在向工人討要工資的監工:「讓那頭豬去吃土,土才是他唯一合適的食物!」

另一人發現家中5000法郎被盜,便讓八名當地僱員接觸帶電電線,逼供。後來發現,竊賊竟是僱主的親生兒子。這位文明的兒子玩得不亦樂乎。這位文明的父親也毫不擔心。這位幸運的法國保護者至今仍在塔那那利佛醫院接受治療。

=========

平等!

首次出版:《人道報》,1922年6月1日

來源:《胡志明選集》第一卷

為了掩蓋其罪惡剝削制度的醜惡行徑,殖民資本主義總是用理想主義的口號來裝飾其邪惡的旗幟:博愛、平等等等……

以下是這些平等捍衛者如何將他們的口號付諸實踐的。

在同一個車間,做同樣的工作,白人工人的工資比他的黑人兄弟高出數倍。

在行政部門,無論工齡長短和能力如何,本地人得到的只是微薄的工資,而新來的白人卻拿著更高的薪水,工作量卻更少。

年輕的原住民在母國接受高等教育並獲得醫學或法學學位后,如果沒有入籍,就無法在自己的國家從事職業(而原住民為了獲得入籍,要經歷多少艱辛和屈辱!)。

被拖離祖國和家園,以「志願者」的身份強行入伍,這些被軍事化的原住民很快就體會到了他們所捍衛的這種虛幻「平等」的精妙意義。

同級別白人士官幾乎總是被認為比其原住民同事更高級,後者必須向他敬禮並服從他。

當白人士兵和有色人種士兵乘坐同一輛火車或輪船時,這種「種族-軍事」等級制度就更加引人注目了。

以下是最近的例子。

五月,S. S. Liger 號載著六百名馬達加斯加士兵從法國出發前往馬達加斯加。

馬達加斯加士官們擠在船艙里,而他們的白人同事則被安置在舒適的艙房裡。

願我們的黑人兄弟們,即使不是被理想所溫暖,也不是被螺旋槳的轟鳴所喚醒,也不是被良心的聲音所喚醒,也能夠思考並理解這樣一個事實:善良的資本主義永遠會把他們視為普通的「olo maloto」(傻瓜)。

種族仇恨

首次出版:《Le Paria》,1922年7月1日

來源:《胡志明選集》第一卷

我們的同志盧松因宣揚階級鬥爭和人與人之間的平等,以及宣揚種族仇恨而被判刑。

讓我們看看,近年來,在印度支那,人們是如何理解和踐行民族之愛的。我們暫時不談殖民政府用酒精和鴉片毒害和貶低民眾的罪行;我們議會黨團的同志們終有一天會處理這個問題。

刺客兼行政官達爾斯的大膽行徑眾所周知。然而,他對土著的野蠻行徑遠非獨斷。

一個名叫普爾西尼翁(Pourcignon)的人憤怒地沖向一個安南人,因為安南人好奇又大膽,竟然朝這個歐洲人的房子看了幾秒鐘。他毆打了安南人,最後一槍擊中了他的頭部,將他擊斃。

一位鐵路官員用藤條毆打了一位東奇尼村的村長。

貝克先生一拳打碎了汽車司機的頭骨。

建築承包商布雷斯先生綁住一名安南人的雙臂,任由他的狗咬傷,將他踢死。

收銀員德菲斯先生一腳踢中他的安南僕人的腎臟,將其殺死。

海防的機械師亨利先生聽到街上有動靜;他家的門開了,一個安南女人走了進來,後面跟著一個男人。亨利以為那是一個追趕「康蓋」(con-gai)的土著人,抓起獵槍就射殺了他。那人倒地身亡:原來是個歐洲人。亨利被問到這個問題,回答說:「我以為是土著人。」

一個法國人把他的馬拴在一個馬廄里,裡面還有一匹土著人的母馬。馬兒騰躍起來,把法國人惹得勃然大怒。他毆打了土著人,土著人的嘴和耳朵開始流血;之後,他綁住土著人的雙手,把他吊在樓梯下。

一位傳教士(哦,是的,一位溫柔的使徒!)懷疑一位土著神學院學生偷了他的1000皮阿斯特,就把他吊在橫樑上毆打。可憐的傢伙失去了意識。他被放了下去。當他蘇醒過來時,又開始犯困。他奄奄一息,或許已經死了……等等。

正義懲罰了這些人,這些文明人嗎?有些人被判無罪,有些人則完全沒有受到法律的困擾。就是這樣。現在。

被告盧松,輪到你發言了!

=========

遠東工人運動

首次出版:《工人生活》(La Vie Ouvriere),1924年1月25日

來源:《胡志明選集》第一卷

大阪是日本在上次地震中未受破壞的大型工業中心之一。其他日本人的不幸,卻為這座城市的製造商帶來了幸運,他們目前正享受著前所未有的繁榮。儘管生活成本的快速上漲給工人本已微薄的預算帶來了沉重的負擔,但工資卻與災難發生前持平。在這種艱難的處境下,面對僱主拒絕提供必要的改進措施,棉紡廠的工人自11月底以來一直在罷工。

罷工要求:

1. 工資上漲20%;

2 — 降低工廠供應食品的價格;

3 — 改善餐廳和浴室;

4 — 向因病缺勤的工人支付50%的工資;

5 — 恢復最近被解僱的工人的工資。

最近,東方麻業公司和名古詩公司的工人通過罷工獲得了加薪。千草株式會社的工人在罷工決定通知管理層后也獲得了同樣的待遇。其他公司則表示反對,聲稱儘管訂單不斷增加,但由於原材料價格上漲,他們並沒有獲得豐厚的利潤;另一方面,由於原棉不足,他們絲毫不擔心罷工。

事實上,他們陷入了恐慌。他們已經派出當地警察佔領了該鎮,並由鄰近城鎮的警察增援。他們試圖通過逮捕勞工聯合會秘書長和大批激進分子和示威者來削弱這場運動。老闆們的這些嘗試毫無成效,因為罷工仍然像第一天一樣充滿活力,工人們決心堅持鬥爭到底。

電工和機械師團結一致地罷工。國營工廠的工人們承諾將盡一切努力支持他們的鬥爭同志。在這樣的支持下,罷工者們熱情高漲,對勝利充滿信心。

在遠東的勞資鬥爭中,發生了一些在西方國家難以理解的怪事,但在西方國家卻做得非常嚴重。例如,為了阻止工人加入罷工的隊伍,岸和田公司乾脆用螺栓封住了出口。克納瓦達電氣工程廠由於無法與員工就工資問題達成一致,決定停工。但在解僱工人之前,他們支付了整整四天的工資和兩天的賠償金!

反軍國主義罷工

為了瓦解工人們剛剛建立的組織,水考順礦(中國)的管理層派人召集了趙將軍的士兵。士兵一到,就開始佔領工人俱樂部。為了抗議士兵的這一行動,三千名礦工自發罷工。他們包圍了士兵,並試圖解除他們的武裝。士兵向他們開槍,打傷了許多罷工者。事情的發展超出了管理層的預期,管理層隨後試圖宣揚法律和秩序。但礦工們回答說,只有向受害者提供賠償,並且他們的九項要求得到接受,他們才會恢復工作。

========

共產國際第五次代表大會關於民族和殖民地問題的報告

首次出版:共產國際第五次代表大會,1924年7月8日

來源:《胡志明選集》第一卷

同志們,我只想就馬努伊爾斯基同志對我們殖民地問題政策的批評提出一些建議。但在深入探討這個問題之前,我先提供一些統計數據,以便我們更清楚地了解其重要性。

國家

宗主國

殖民地

面積(平方公里)人口 面積(平方公里)人口

英國 151,000 45,500,000 34,910,000 403,600,000

法國 536,000 39,000,000 10,250,000 55,600,000

美國 9,420,000 100,000,000 1,850,000 12,000,000

西班牙 504,500 20,700,000 371,600 853,000

義大利 286,600 38,500,000 146萬 162.3萬

日本 41.8萬 5707萬 28.8萬 2124.9萬

比利時 2.95萬 764.2萬 240萬 850萬

葡萄牙 9.2萬 554.5萬 206.2萬 873.8萬

荷蘭 3.25萬 670萬 204.6萬 4803萬

總人口32065.7萬,總面積1147.03萬平方公里的九個國家,是擁有數十個民族的剝削性殖民地,總人口達56019.3萬平方公里,面積5563.7萬平方公里。殖民地總面積是宗主國面積的5倍,宗主國總人口不到殖民地總人口的五分之三。

如果把最大的帝國主義國家單獨算上,這些數字就更加驚人了。英國殖民地的人口是英國的8.5倍,面積約為英國的232倍。法國的面積是法國的19倍。法國殖民地的人口比法國多1660萬。

因此,可以毫不誇張地說,只要法英兩國共產黨還沒有制定出真正進步的殖民地政策,還沒有與殖民地人民接觸,他們的整個綱領就將是、而且將是無效的,因為它違背了列寧主義。我以後會更清楚地解釋這一點。斯大林同志在關於列寧和民族問題的講話中指出,改良主義者和第二國際的領導人不敢將殖民地的白人與有色人種聯繫起來。列寧也拒絕承認這種劃分,並消除了帝國主義文明奴隸與不文明奴隸之間的障礙。

列寧認為,西歐革命的勝利取決於它與被奴役殖民地反帝國主義解放運動以及民族問題的緊密聯繫,而這兩者都是無產階級革命和專政的共同問題的一部分。

後來,斯大林同志談到了這樣一種觀點,即歐洲無產階級無需與殖民地解放運動直接結盟就能取得成功。他認為這是一種反革命的觀點。但是,如果我們從實踐出發進行理論考察,我們有權說,除了蘇聯共產黨之外,我們的各大黨仍然持有上述觀點,因為它們在這個問題上不積極。

殖民國家的資產階級為了壓迫如此眾多的奴役人民,做了些什麼呢?他們什麼都做了。他們利用國家行政機器賦予的手段,進行了密集的宣傳。他們用演講、電影、報紙、展覽等各種手段,把宗主國人民的頭腦塞得滿滿的,讓他們沾染上殖民主義的觀念;他們把殖民地安逸、光榮、富足的生活描繪得栩栩如生,彷彿就在他們眼前。

至於我們在英國、荷蘭、比利時和其他國家的共產黨,他們為應對本國資產階級的殖民侵略做了些什麼?自從他們接受列寧的政治綱領以來,他們做了些什麼,以正義的國際主義精神和與殖民地勞動群眾密切聯繫的精神,教育本國的工人階級?我們黨在這方面所做的幾乎是毫無價值的。至於我,我出生在法國殖民地,是法國共產黨員。我很遺憾地說,我們的共產黨幾乎沒有為殖民地做過任何事。

共產主義報紙的任務是向我們的戰士們介紹殖民地問題,喚醒殖民地的勞動群眾,爭取他們支持共產主義事業。但我們的報紙做了什麼呢?什麼也沒做。

如果我們將資產階級報紙如《泰晤士報》、《費加羅報》、《埃夫雷報》或持不同觀點的報紙如《人民報》或《自由報》中有關殖民地問題的專欄數量與我們黨的中央機關報《人道報》上有關同一問題的專欄數量進行比較,我們一定會說,這種比較對我們不利。

當殖民地部制定計劃,要把許多非洲地區變成大型私人種植園,把這些地區的人民變成依附在新僱主土地上的名副其實的奴隸時,我們的報紙仍然保持沉默。在法屬西非殖民地,幾個世紀以來從未有過的強制徵兵措施被實施,而我們的報紙卻保持了緘默。印度支那的殖民當局變成了奴隸販子,把越南北部的居民賣給了太平洋島嶼上的種植園主;他們將當地人的兵役期從兩年延長到四年;他們把大部分殖民地土地賣給了金融巨鱷;他們不顧土著無力繳納舊稅,又將稅收提高了30%。而這一切都發生在土著人正因洪水而瀕臨破產和餓死之際。然而,我們的報紙仍然保持沉默。因此,土著人傾向於支持諸如人權與公民權協會之類的民主自由組織,以及其他類似的照顧他們或假裝照顧他們的組織,也就不足為奇了。

如果我們進一步深入,就會看到令人難以置信的事情,讓每個人都認為我們黨漠視所有與殖民地有關的事情。例如:《人道報》沒有發表共產國際發布的《國際農民致殖民地人民的呼籲書》。

在里昂會議之前,列出的辯論項目涵蓋了除殖民地問題之外的所有政治綱領。 《人道報》刊登了大量關於塞內加爾拳擊手西基成功的文章,但當達喀爾港的碼頭工人——西基的兄弟——在工作中被捕、被捆綁手腳、拖上卡車關進監獄時,它卻默不作聲。後來,他們被送往駐地,被改造成「文明的捍衛者」,也就是士兵。我們黨的中央機關報每天都向讀者報道飛行員瓦迪從巴黎飛往印度支那的豐功偉績。然而,當殖民政府掠奪「大南」人民,搶走他們的田地送給法國奸商,並派出轟炸機,命令飛行員去教育那些可憐的、被掠奪殆盡的當地人民時,我們黨的機關報卻認為沒有必要將這一消息告知讀者。

同志們,法國資產階級報刊已經認識到,民族問題和殖民地問題密不可分。在我看來,我們黨對此並沒有深刻理解。魯爾區的教訓:被派去「慰問」飢餓的德國工人的當地軍隊包圍了可疑的法國軍團;東線部隊的例子:為了「鼓舞」那些在艱苦持久的戰爭中疲憊不堪的法國軍隊,當地軍隊配備了機槍;1917年在法國俄軍駐紮地發生的事件;比利牛斯山區農業工人罷工的教訓:當地軍隊被迫扮演了可恥的怠工角色;以及20.7萬殖民軍隊駐紮在法國本土——所有這些都沒有促使我們黨思考,沒有促使我們黨認為有必要就殖民地問題制定明確而堅定的政策。黨錯過了許多良好的宣傳機會。黨的新領導機構已經承認,黨在這個問題上陷入了困境。這是一個好兆頭,因為一旦黨的領導人認識到並承認黨的政策中存在這一弱點,就有希望黨竭盡全力糾正錯誤。我堅信,這次代表大會將成為轉折點,並將促使黨糾正過去的缺點。雖然馬努伊爾斯基同志關於阿爾及利亞選舉的評論非常正確,但客觀地說,我黨確實犯過錯誤,但通過在塞納省的選舉中提名殖民地代表作為候選人,我糾正了這些錯誤。雖然這仍然太少,但作為一個開端,這已經相當令人滿意了。我很高興地看到,目前我們黨再次充滿了良好的意願和熱情,只需要通過實際行動來加強,就能在殖民地問題上制定正確的政策。

當殖民地部制定計劃,要把許多非洲地區變成大型私人種植園,把這些地區的人民變成依附在新僱主土地上的名副其實的奴隸時,我們的報紙仍然保持沉默。在法屬西非殖民地,幾個世紀以來從未有過的強制徵兵措施被實施,而我們的報紙卻保持了緘默。印度支那的殖民當局變成了奴隸販子,把越南北部的居民賣給了太平洋島嶼上的種植園主;他們將當地人的兵役期從兩年延長到四年;他們把大部分殖民地土地賣給了金融巨鱷;他們不顧土著無力繳納舊稅,又將稅收提高了30%。而這一切都發生在土著人正因洪水而瀕臨破產和餓死之際。然而,我們的報紙仍然保持沉默。因此,土著人傾向於支持諸如人權與公民權協會之類的民主自由組織,以及其他類似的照顧他們或假裝照顧他們的組織,也就不足為奇了。

如果我們進一步深入,就會看到令人難以置信的事情,讓每個人都認為我們黨漠視所有與殖民地有關的事情。例如:《人道報》沒有發表共產國際發布的《國際農民致殖民地人民的呼籲書》。

在里昂會議之前,列出的辯論項目涵蓋了除殖民地問題之外的所有政治綱領。 《人道報》刊登了大量關於塞內加爾拳擊手西基成功的文章,但當達喀爾港的碼頭工人——西基的兄弟——在工作中被捕、被捆綁手腳、拖上卡車關進監獄時,它卻默不作聲。後來,他們被送往駐地,被改造成「文明的捍衛者」,也就是士兵。我們黨的中央機關報每天都向讀者報道飛行員瓦迪從巴黎飛往印度支那的豐功偉績。然而,當殖民政府掠奪「大南」人民,搶走他們的田地送給法國奸商,並派出轟炸機,命令飛行員去教育那些可憐的、被掠奪殆盡的當地人民時,我們黨的機關報卻認為沒有必要將這一消息告知讀者。

同志們,法國資產階級報刊已經認識到,民族問題和殖民地問題密不可分。在我看來,我們黨對此並沒有深刻理解。魯爾區的教訓:被派去「慰問」飢餓的德國工人的當地軍隊包圍了可疑的法國軍團;東線部隊的例子:為了「鼓舞」那些在艱苦持久的戰爭中疲憊不堪的法國軍隊,當地軍隊配備了機槍;1917年在法國俄軍駐紮地發生的事件;比利牛斯山區農業工人罷工的教訓:當地軍隊被迫扮演了可恥的怠工角色;以及20.7萬殖民軍隊駐紮在法國本土——所有這些都沒有促使我們黨思考,沒有促使我們黨認為有必要就殖民地問題制定明確而堅定的政策。黨錯過了許多良好的宣傳機會。黨的新領導機構已經承認,黨在這個問題上陷入了困境。這是一個好兆頭,因為一旦黨的領導人認識到並承認黨的政策中存在這一弱點,就有希望黨竭盡全力糾正錯誤。我堅信,這次代表大會將成為轉折點,並將促使黨糾正過去的缺點。雖然馬努伊爾斯基同志關於阿爾及利亞選舉的評論非常正確,但客觀地說,我黨確實犯過錯誤,但通過在塞納省的選舉中提名殖民地代表作為候選人,我糾正了這些錯誤。雖然這仍然太少,但作為一個開端,這已經相當令人滿意了。我很高興地看到,目前我們黨再次充滿了良好的意願和熱情,只需要通過實際行動來加強,就能在殖民地問題上制定正確的政策。

這些實際行動是什麼呢?僅僅制定長篇大論的政治綱領,通過冠冕堂皇的決議,然後像過去一樣,在代表大會後送進博物館,是不夠的。我們必須採取具體措施。我建議:

1. 在《人道報》上每周至少刊登兩欄新的專欄,定期報道殖民地問題。

2. 加強宣傳,在已經設立共產國際分支機構的殖民地國家公民中選拔黨員。

3. 派遣殖民地國家的同志到莫斯科東方共產主義大學學習。

4. 與法國勞工聯合會就組織在法國工作的殖民地國家勞動者達成協議。

5. 要求黨員更加關注殖民地問題。

我認為,這些建議是具有民族性的。如果共產國際和我們黨的代表們批准這些建議,我相信,在法國共產黨第六次代表大會上,他們就能宣布,宗主國和殖民地人民的統一戰線已經成為現實。

同志們,作為列寧的弟子,我們必須像對待其他一切問題一樣,集中一切力量和精力解決殖民地問題,以貫徹列寧的教導。

道格拉斯同志(英國代表)……

斯梅蘭同志……

阮愛國同志:

法國殖民地面積10241510平方公里,55571000名居民分佈在四大洲。儘管種族、氣候、風俗、傳統和經濟社會發展存在差異,但有兩個共同點使它們彼此相似,並能夠在共同的鬥爭中實現團結。

1 - 經濟狀況:在所有法國殖民地,工商業都不發達,大多數人口從事農業。95%的人口是農民。

2 - 在所有殖民地,原住民都遭受著法國帝國主義資本的持續剝削。

我沒有足夠的時間對每個殖民地農民的狀況進行深入分析。因此,我將僅舉幾個典型例子,來概括一下殖民地農民的生活。

我將從我的國家印度支那開始,我對這個國家比其他殖民地更了解。當法國佔領這個殖民地時,戰爭迫使農民離開他們的村莊。後來,他們返回時發現,他們的土地已被追隨勝利軍隊的殖民者佔領。他們瓜分了當地農民世世代代耕種的土地。結果,安南農民淪為農奴,被迫為外國主人耕種自家土地。

許多不幸的農民無法忍受佔領者施加的極其惡劣的條件,背井離鄉,在全國各地流浪。法國人稱他們為「海盜」,並千方百計地起訴他們。

這樣被盜走的土地被分配給了種植園主。他們只需說一句話,就能得到大片土地,有時甚至超過2萬或2.5萬公頃。

這些種植園主不僅無償佔有土地,還獲得了開發這些土地所需的一切,包括勞動力。政府允許他們無償使用一些囚犯,或者命令公社為他們提供人力。

除了這些豺狼和政府之外,還必須提到天主教傳教團。僅天主教傳教團就佔據了交趾支那四分之一的耕地。為了獲得所有這些土地,它用盡了各種能想到和想不到的手段,包括賄賂、欺詐和脅迫。以下是一些例子。它利用農作物歉收向農民貸款,並將他們的稻田抵押出去。由於利息過高,農民無力償還債務,不得不將抵押的田地全部割讓給傳教團。傳教團用各種卑鄙的手段,竭盡全力打探可能對當局不利的秘密情報。它利用這些信息作為威脅,迫使當局屈從於它的意志。傳教團與大資本家聯手成立公司,開採那些無償佔用的種植園和從農民手中竊取的土地。傳教團的爪牙在政府中身居高位。傳教團對信徒的剝削絲毫不亞於種植園主。它的另一個伎倆是聚集窮人,強迫他們開墾荒地,並承諾一旦土地開墾成功,就會分配給農民。然而,土地剛被開墾,莊稼即將收穫,傳教團就宣布這片土地歸他們所有,並驅逐了那些辛勤耕耘的人們。安南農民被他們的「保護者」(無論天主教徒還是非天主教徒)掠奪,甚至連在僅存的幾小塊土地上勞作都不得安寧。土地登記處進行了虛假的地籍調查,迫使農民繳納更多稅款。稅款逐年增加。最近,當局侵佔了數千公頃屬於安南高地人的土地,將其送給奸商后,還派飛機飛抵那裡,使受害者不敢有任何反抗的念頭。

1. 在《人道報》上每周至少刊登兩欄新的專欄,定期報道殖民地問題。

2. 加強宣傳,在已經設立共產國際分支機構的殖民地國家公民中選拔黨員。

3. 派遣殖民地國家的同志到莫斯科東方共產主義大學學習。

4. 與法國勞工聯合會就組織在法國工作的殖民地國家勞動者達成協議。

5. 要求黨員更加關注殖民地問題。

我認為,這些建議是具有民族性的。如果共產國際和我們黨的代表們批准這些建議,我相信,在法國共產黨第六次代表大會上,他們就能宣布,宗主國和殖民地人民的統一戰線已經成為現實。

同志們,作為列寧的弟子,我們必須像對待其他一切問題一樣,集中一切力量和精力解決殖民地問題,以貫徹列寧的教導。

道格拉斯同志(英國代表)……

斯梅蘭同志……

阮愛國同志:

法國殖民地面積10241510平方公里,55571000名居民分佈在四大洲。儘管種族、氣候、風俗、傳統和經濟社會發展存在差異,但有兩個共同點使它們彼此相似,並能夠在共同的鬥爭中實現團結。

1 - 經濟狀況:在所有法國殖民地,工商業都不發達,大多數人口從事農業。95%的人口是農民。

2 - 在所有殖民地,原住民都遭受著法國帝國主義資本的持續剝削。

我沒有足夠的時間對每個殖民地農民的狀況進行深入分析。因此,我將僅舉幾個典型例子,來概括一下殖民地農民的生活。

我將從我的國家印度支那開始,我對這個國家比其他殖民地更了解。當法國佔領這個殖民地時,戰爭迫使農民離開他們的村莊。後來,他們返回時發現,他們的土地已被追隨勝利軍隊的殖民者佔領。他們瓜分了當地農民世世代代耕種的土地。結果,安南農民淪為農奴,被迫為外國主人耕種自家土地。

許多不幸的農民無法忍受佔領者施加的極其惡劣的條件,背井離鄉,在全國各地流浪。法國人稱他們為「海盜」,並千方百計地起訴他們。

這樣被盜走的土地被分配給了種植園主。他們只需說一句話,就能得到大片土地,有時甚至超過2萬或2.5萬公頃。

這些種植園主不僅無償佔有土地,還獲得了開發這些土地所需的一切,包括勞動力。政府允許他們無償使用一些囚犯,或者命令公社為他們提供人力。

除了這些豺狼和政府之外,還必須提到天主教傳教團。僅天主教傳教團就佔據了交趾支那四分之一的耕地。為了獲得所有這些土地,它用盡了各種能想到和想不到的手段,包括賄賂、欺詐和脅迫。以下是一些例子。它利用農作物歉收向農民貸款,並將他們的稻田抵押出去。由於利息過高,農民無力償還債務,不得不將抵押的田地全部割讓給傳教團。傳教團用各種卑鄙的手段,竭盡全力打探可能對當局不利的秘密情報。它利用這些信息作為威脅,迫使當局屈從於它的意志。傳教團與大資本家聯手成立公司,開採那些無償佔用的種植園和從農民手中竊取的土地。傳教團的爪牙在政府中身居高位。傳教團對信徒的剝削絲毫不亞於種植園主。它的另一個伎倆是聚集窮人,強迫他們開墾荒地,並承諾一旦土地開墾成功,就會分配給農民。然而,土地剛被開墾,莊稼即將收穫,傳教團就宣布這片土地歸他們所有,並驅逐了那些辛勤耕耘的人們。安南農民被他們的「保護者」(無論天主教徒還是非天主教徒)掠奪,甚至連在僅存的幾小塊土地上勞作都不得安寧。土地登記處進行了虛假的地籍調查,迫使農民繳納更多稅款。稅款逐年增加。最近,當局侵佔了數千公頃屬於安南高地人的土地,將其送給奸商后,還派飛機飛抵那裡,使受害者不敢有任何反抗的念頭。

被掠奪、破產和被驅逐的農民再次找到了開墾處女地的方法。但一旦土地被開墾,政府就會沒收,並強迫他們以政府規定的價格購買。那些無力支付的人將被無情地驅逐。

去年,該國遭受洪災,土地稅卻上漲了30%。

除了那些讓他們傾家蕩產的不公平稅收外,農民還得服徭役、繳納人頭稅、鹽稅、購買政府債券、認購各種基金等等,還要簽訂不平等的契約等等。

阿爾及利亞、突尼西亞和摩洛哥的法國資本家也推行著同樣的掠奪和剝削政策。所有良田都被法國人霸佔。當地人被趕到山腳下或乾旱地區。金融公司、投機商和高級官員瓜分了殖民地的土地。

1914年,阿爾及利亞和突尼西亞的銀行通過直接和間接的運作,從2500萬法郎的資本中獲利1225.8萬法郎。

摩洛哥銀行資本為1540萬法郎,1921年盈利175.3萬法郎。

法國阿爾及利亞公司佔據了32.4萬公頃的優質土地。

阿爾及利亞總公司佔據了10萬公頃土地。

一家私人公司無償佔用了5萬公頃森林,而卡普齊雷磷酸鹽和鐵路公司則佔據了5萬公頃礦產豐富的土地,此外還獲得了其周邊2萬公頃土地的優先使用權。

一位前法國議員佔領了一片佔地1125公頃的種植園,園內有價值1000萬法郎的礦產,每年收入400萬法郎。而這些礦產的真正主人,當地人每年每公頃只能獲得十分之一法郎的收入。

法國的殖民政策廢除了集體所有制,代之以私有制。它還廢除了小產權,以扶持種植園的大產權。這項政策導致當地農民損失了500萬公頃的優質土地。

15年間,卡比利亞農民被掠奪了192090公頃土地。

從1913年起,摩洛哥農民每年被掠奪12000公頃耕地。自法國「正義戰爭」勝利以來,這一數字已上升至14540公頃。

目前,摩洛哥只有1070名法國人,卻佔據著50萬公頃土地。非洲農民與他們的安南農民兄弟姐妹一樣,生活極其艱苦,終年徭役,賦稅繁重,其苦難難以言表。由於糧食短缺,他們只能吃野菜野草或爛米,並因此患上斑疹傷寒和肺結核。即使在豐收年,也能看到農民翻垃圾堆,與狗爭搶殘糧。在歉收年,田野里、公路上隨處可見餓死農民的屍體。

西非和法屬赤道非洲農民的生活更加慘淡。這些殖民地掌握在大約40家公司手中。他們霸佔了一切:土地、田地、自然資源,甚至原住民的生命;原住民甚至沒有為自己工作的權利。他們被迫為公司工作,無時無刻,而且只為公司工作。為了強迫他們無償勞動,公司使用了令人難以置信的脅迫手段。所有土地和田地都被沒收。只有那些同意按公司要求耕作的人才能獲得一些小塊土地。人們因營養不良而患上各種疾病,尤其是兒童的死亡率非常高。

另一種方法是讓老人、婦女和兒童充當僕人。他們被安置在小屋裡,遭受虐待、毆打、營養不良,有時甚至被殺害。在一些地方,為了阻止工人逃跑,長期僕人的數量與工人的數量大致相同

為了不影響種植園的勞作,原住民被禁止適時耕種自家土地。因此,飢荒和瘟疫頻發,給殖民地帶來了浩劫。

少數逃入森林、成功逃脫種植園主剝削的部落,像牲畜一樣生活,以根莖和樹葉為食,最終死於瘧疾和惡劣的氣候。與此同時,白人統治者正在摧毀他們的田地和村莊。以下是一段摘自軍官日記的內容,簡短而清晰地描述了殖民農民遭受的鎮壓:

「襲擊科洛弗村。」

「襲擊庫諾的范部落。村莊和花園被毀。」

「襲擊貝卡尼特村。村莊被燒毀;3000棵香蕉樹被砍伐。」

「襲擊誇村。村莊被毀。花園和農場被夷為平地。」

「襲擊阿比馬潘村。所有房屋被燒毀,所有花園和農場都被摧毀。」

「襲擊伊薩克薩米村。村莊被毀。整個邦河沿岸的村鎮被燒毀。」

同樣的掠奪、滅絕和破壞體系在義大利、西班牙、英國或葡萄牙統治下的非洲地區盛行。

在比屬剛果,1891年的人口為2500萬,但到1911年已降至850萬。前德國在非洲殖民地的赫雷羅人和卡馬部落被徹底滅絕。德國統治下有8萬人喪生,1914年「平定」時期有1.5萬人喪生。1894年法屬剛果人口為2萬人,1911年僅為9700人。1910年,一個省有1萬人,八年後只剩下1080人。另一個擁有4萬黑人居民的省份,僅在兩年內就有2萬人喪生,隨後的六個月內又有6000人死亡或致殘。

在短短15年內,沿河人口稠密的地區變成了沙漠。慘遭蹂躪的綠洲和村莊里,到處都是白骨。

倖存者的生活極其悲慘。農民被剝奪了公司授予他們的小塊土地,工匠失去了手藝,畜牧者失去了牲畜。馬塔貝勒人是畜牧業者:在英國人到來之前,他們擁有20萬頭牛。兩年後,只剩下40900頭。赫雷羅人擁有9萬頭牛。12年內,德國殖民者搶走了他們一半的牛。在所有接觸過白人文明的黑人國家,類似的情況比比皆是。

最後,我引用非洲作家、《巴圖阿拉》的作者雷內·馬蘭的話:「赤道非洲曾是一個人口稠密、盛產橡膠的地區。這裡曾有各種各樣的花園和農場,還有大量的家禽和山羊。僅僅七年之後,一切都毀於一旦。村莊化為廢墟,花園和農場化為廢墟,家禽和山羊慘遭屠戮。居民們變得虛弱,因為他們不得不從事超出體力的勞動,而且沒有任何報酬。因此,他們體力不足,也沒有時間耕種田地。疾病爆發,飢荒出現,死亡率上升。我們應該知道,他們是強壯健康的部落的後裔,擁有堅韌不拔的戰鬥精神。在這裡,文明已經蕩然無存……」

為了完善這幅悲慘的畫面,我想補充一點:法國資本主義從不猶豫地讓每個地區都陷入飢荒,只要這對他們有利。在許多殖民地國家,例如留尼汪島、阿爾及利亞、馬達加斯加等地,居民不再被允許種植穀物,而必須種植法國工業所需的其他作物。這些作物對種植園主來說利潤更高。這導致殖民地物價上漲,並經常引發飢荒。

在所有法國殖民地,飢荒日益加劇,人民的仇恨也日益加深。當地農民已經準備好起義。在許多殖民地,他們已經多次起義,但最終都被血腥鎮壓。如果說目前農民仍然消極被動,那是因為他們仍然缺乏組織和領導者。共產國際必須幫助他們革命,獲得解放。

少數逃入森林、成功逃脫種植園主剝削的部落,像牲畜一樣生活,以根莖和樹葉為食,最終死於瘧疾和惡劣的氣候。與此同時,白人統治者正在摧毀他們的田地和村莊。以下是一段摘自軍官日記的內容,簡短而清晰地描述了殖民農民遭受的鎮壓:

「襲擊科洛弗村。」

「襲擊庫諾的范部落。村莊和花園被毀。」

「襲擊貝卡尼特村。村莊被燒毀;3000棵香蕉樹被砍伐。」

「襲擊誇村。村莊被毀。花園和農場被夷為平地。」

「襲擊阿比馬潘村。所有房屋被燒毀,所有花園和農場都被摧毀。」

「襲擊伊薩克薩米村。村莊被毀。整個邦河沿岸的村鎮被燒毀。」

同樣的掠奪、滅絕和破壞體系在義大利、西班牙、英國或葡萄牙統治下的非洲地區盛行。

在比屬剛果,1891年的人口為2500萬,但到1911年已降至850萬。前德國在非洲殖民地的赫雷羅人和卡馬部落被徹底滅絕。德國統治下有8萬人喪生,1914年「平定」時期有1.5萬人喪生。1894年法屬剛果人口為2萬人,1911年僅為9700人。1910年,一個省有1萬人,八年後只剩下1080人。另一個擁有4萬黑人居民的省份,僅在兩年內就有2萬人喪生,隨後的六個月內又有6000人死亡或致殘。

在短短15年內,沿河人口稠密的地區變成了沙漠。慘遭蹂躪的綠洲和村莊里,到處都是白骨。

倖存者的生活極其悲慘。農民被剝奪了公司授予他們的小塊土地,工匠失去了手藝,畜牧者失去了牲畜。馬塔貝勒人是畜牧業者:在英國人到來之前,他們擁有20萬頭牛。兩年後,只剩下40900頭。赫雷羅人擁有9萬頭牛。12年內,德國殖民者搶走了他們一半的牛。在所有接觸過白人文明的黑人國家,類似的情況比比皆是。

最後,我引用非洲作家、《巴圖阿拉》的作者雷內·馬蘭的話:「赤道非洲曾是一個人口稠密、盛產橡膠的地區。這裡曾有各種各樣的花園和農場,還有大量的家禽和山羊。僅僅七年之後,一切都毀於一旦。村莊化為廢墟,花園和農場化為廢墟,家禽和山羊慘遭屠戮。居民們變得虛弱,因為他們不得不從事超出體力的勞動,而且沒有任何報酬。因此,他們體力不足,也沒有時間耕種田地。疾病爆發,飢荒出現,死亡率上升。我們應該知道,他們是強壯健康的部落的後裔,擁有堅韌不拔的戰鬥精神。在這裡,文明已經蕩然無存……」

為了完善這幅悲慘的畫面,我想補充一點:法國資本主義從不猶豫地讓每個地區都陷入飢荒,只要這對他們有利。在許多殖民地國家,例如留尼汪島、阿爾及利亞、馬達加斯加等地,居民不再被允許種植穀物,而必須種植法國工業所需的其他作物。這些作物對種植園主來說利潤更高。這導致殖民地物價上漲,並經常引發飢荒。

在所有法國殖民地,飢荒日益加劇,人民的仇恨也日益加深。當地農民已經準備好起義。在許多殖民地,他們已經多次起義,但最終都被血腥鎮壓。如果說目前農民仍然消極被動,那是因為他們仍然缺乏組織和領導者。共產國際必須幫助他們革命,獲得解放。

========

印度支那共產黨成立大會宣言

印度支那共產黨成立大會宣言

首次發表:1930年2月18日發表於香港

來源:《胡志明選集(1920-1969)》

工人、農民、士兵、青年和學生!

被壓迫和剝削的同胞們!

姐妹兄弟們!同志們!

帝國主義矛盾是1914年至1918年世界大戰的起因。在這場可怕的屠殺之後,世界分裂成了兩大陣營:一個是革命陣營,包括全世界被壓迫的殖民地人民和被剝削的工人階級。它的先鋒隊是蘇聯。另一方是國際資本主義和帝國主義的反革命陣營,其總參謀部就是國際聯盟。

這場戰爭給各國人民造成了難以計量的生命和財產損失。法國帝國主義遭受的打擊最為嚴重。因此,為了在法國恢復資本主義勢力,法國帝國主義者使出渾身解數,加緊在印度支那的資本主義剝削。他們新建工廠,以微薄的工資剝削工人;掠奪農民的土地,建立種植園,使農民陷入貧困;徵收新的重稅;強迫我國人民購買政府債券。總之,他們把我國人民逼入了極度貧困的境地。他們擴充軍事力量,一是為了扼殺越南革命;二是為了準備在太平洋地區發動新的帝國主義戰爭,以奪取新的殖民地;三是為了鎮壓中國革命;四是為了進攻蘇聯,因為蘇聯幫助被壓迫民族和被剝削的工人階級進行革命。

第二次世界大戰即將爆發。屆時,法帝國主義必將對我們人民進行更加慘烈的屠殺。如果我們任由他們準備這場戰爭,反對中國革命,進攻蘇聯,如果我們任由他們扼殺越南革命,這就等於讓他們把我們民族從地球上抹去,把我們的民族淹沒在太平洋里。

然而,法帝國主義的野蠻壓迫和殘酷剝削,喚醒了我們的同胞,他們都認識到,革命才是生存的唯一道路,沒有革命,他們就會慢慢死去。因此,革命運動日益高漲:工人拒絕勞動,農民要土地,學生罷課,商人停業。各地人民群眾紛紛起來反抗法帝國主義。

革命使法帝國主義膽戰心驚。他們一方面利用封建主義和買辦資產階級壓迫和剝削我們的人民。另一方面,他們恐嚇、逮捕、監禁、驅逐和殺害了大批越南革命者。如果法國帝國主義者認為他們可以用恐怖手段鎮壓越南革命,那就大錯特錯了。首先,越南革命並非孤立存在,它得到了全世界無產階級,特別是法國工人階級的援助。其次,正是在法國帝國主義者瘋狂實施恐怖行動的時候,以前各自為政的越南共產黨人,已經統一起來,成立了印度支那共產黨,領導我們全民的革命鬥爭。

工人、農民、士兵、青年、學生!

被壓迫、被剝削的同胞們!

印度支那共產黨成立了。它是工人階級的政黨。它將幫助無產階級領導為一切被壓迫、被剝削人民而進行的革命。從現在起,我們必須加入黨,幫助黨,追隨黨,以實現以下口號:

1. 推翻法國帝國主義、越南封建主義和反動資產階級;

2. 使印度支那完全獨立;

3. 建立工農兵政府;

4. 沒收帝國主義的銀行和其他企業,並將其置於工農兵政府的控制之下;

5. 沒收帝國主義和越南反動資產階級的一切種植園和財產,並將其分配給貧苦農民;

6. 實行八小時工作制;

7. 廢除強制購買政府債券、人頭稅和一切加諸窮人的不公正稅收;

8. 為群眾帶來民主自由;

9. 普及教育;

10.實現男女平等

=========

引領我走向列寧主義的道路

首次發表:1960年4月,紀念列寧誕辰90周年的蘇聯評論《東方問題》

來源:《胡志明選集》第四卷

第一次世界大戰後,我在巴黎謀生,時而為一家攝影店做修圖師,時而為「中國文物」(法國製造!)作畫。我散發傳單,譴責法國殖民者在越南犯下的罪行。

當時,我只是出於本能地支持十月革命,尚未真正理解它的歷史意義。我熱愛和欽佩列寧,因為他是一位解放同胞的偉大愛國者;在此之前,我從未讀過他的任何一本書。

我加入法國社會黨的原因是,這些「女士們先生們」——我當時這樣稱呼我的同志們——對我,對被壓迫民族的鬥爭表示同情。但我既不懂什麼是政黨,什麼是工會,也不懂什麼是社會主義和共產主義。

當時,社會黨的各個分支機構正在激烈地討論社會黨是否應該留在第二國際,是否應該成立第二半國際,或者社會黨是否應該加入列寧領導的第三國際?我每周都會定期參加會議,兩三次,並認真傾聽討論。起初,我無法完全理解。為什麼討論如此激烈?無論是第二國際、第二半國際還是第三國際,革命都可以發動。那麼爭論還有什麼意義呢?至於第一國際,它現在怎麼樣了?

我最想知道的——而這恰恰沒有在會議上討論——是:哪個國際站在殖民地國家的人民一邊?

我在一次會議上提出了這個我認為最重要的問題。一些同志回答說:是第三國際,而不是第二國際。一位同志給我讀了《人道報》發表的列寧《關於民族和殖民地問題的提綱》。

提綱中有一些政治術語難以理解。但通過反覆閱讀,我終於掌握了其中的主要內容。它給了我多麼強烈的情感、熱情、清晰的認識和信心啊!我欣喜若狂,流下了眼淚。儘管我獨自一人坐在房間里,但我像在向眾人發表演講一樣高聲呼喊:「親愛的烈士同胞!這就是我們需要的,這就是我們解放的道路!」

從此,我對列寧、對第三國際充滿了信心。

以前,在支部會議上,我只是旁聽討論;我模糊地認為所有討論都合乎邏輯,無法辨別誰對誰錯。但從那時起,我也投身於辯論之中,熱情地討論。儘管我仍然缺乏法語辭彙來表達我的所有想法,但我以同樣有力的氣勢駁斥了那些攻擊列寧和第三國際的指控。我唯一的論點是:「如果你們不譴責殖民主義,如果你們不站在殖民地人民一邊,你們是在進行什麼樣的革命?」

我不僅參加了自己支部的會議,還去了其他支部,宣示「我的立場」。現在我必須再次強調,馬塞爾·卡尚、瓦揚·庫蒂里耶、蒙穆索等許多同志幫助我拓展了知識面。最終,在圖爾代表大會上,我和他們一起投票加入了第三國際。

起初,愛國主義(而非共產主義)讓我對列寧、對第三國際充滿信心。在鬥爭中,我一步步學習馬列主義,並積极參与實踐,逐漸認識到只有社會主義和共產主義才能把全世界被壓迫民族和勞動人民從奴役中解放出來。

在我們國家和中國,都有關於神奇的「智者之書」的傳說。當人們面臨巨大困難時,打開它就能找到出路。列寧主義不僅是一本神奇的「智者之書」,是我們越南革命者和人民的指南針,更是照亮我們走向最終勝利、走向社會主義和共產主義道路的燦爛陽光。

=====

1945年9月2日,胡志明主席在河內發表講話。1945年9月2日,在獨立日,胡志明主席和武元甲同志坐在汽車上。(武安寧 攝。屬於艾莉森·托馬斯的所有權-三號國家檔案中心搜集)

越南獨立宣言

「人人生而平等。造物主賦予他們若干不可剝奪的權利,其中包括生命權、自由權和追求幸福的權利。」 這句不朽的宣言出自1776年《美國獨立宣言》。廣義上講,這意味著:地球上所有民族生來平等,所有民族都有生存、幸福和自由的權利。1791年法國大革命《人權和公民權宣言》也指出:「人人生而自由,享有平等的權利,並且必須永遠保持自由和平等的權利。」 這些都是不容否認的真理。然而,八十多年來,法國帝國主義者濫用自由、平等和博愛的原則,侵犯我們的祖國,壓迫我們的同胞。他們的行為違背了人道和正義的理想。在政治上,他們剝奪了我們人民的一切民主自由。他們推行不人道的法律;他們在越南的北部、中部和南部建立了三個不同的政治制度,以破壞我們的國家統一,阻止我們人民團結。他們建造的監獄比學校還多。他們無情地殺害我們的愛國者——他們把我們的起義淹沒在血河中。他們束縛輿論;他們對我們的人民實行愚民政策。為了削弱我們的種族,他們強迫我們使用鴉片和酒精。在經濟方面,他們榨取我們的血汗,使我們的人民一貧如洗,毀壞我們的土地。他們搶走了我們的稻田、礦山、森林和原材料。他們壟斷了鈔票的發行和出口貿易。他們發明了無數不合理的稅賦,使我們的人民,特別是農民陷入赤貧狀態,他們阻礙了我們民族資產階級的繁榮發展,他們無情地剝削了我們的工人。1940年秋,當日本法西斯侵入印度支那領土,建立新的反同盟國根據地時,法國帝國主義者跪下來,把我們的國家交給了他們。從那時起,我國人民就處於法國和日本的雙重壓迫之下。他們的苦難日益加深。結果,從去年底到今年年初,從廣治省到越南北部,已有200多萬同胞餓死。3月9日,法國軍隊被越南人解除了武裝。法國殖民者要麼逃亡,要麼投降,這表明他們不僅無力「保護」我們,而且在五年內兩次將我們的國家出賣給日本人。3月9日之前,越盟曾多次敦促法國人與其結盟對抗日本。法國殖民者非但沒有接受這一提議,反而加劇了針對越盟成員的恐怖活動,在逃亡前屠殺了關押在安灣和高平的大量政治犯。儘管如此,我們的同胞始終對法國人表現出寬容和人道的態度。即使在1945年3月日本政變之後,越盟也幫助許多法國人越過邊境,將其中一些人從日本監獄中解救出來,並保護了法國人的生命和財產。從1940年秋天起,我國實際上已不再是法國殖民地,而是成為了日本的屬地。日本向盟軍投降后,我們全體人民奮起反抗,恢復了國家主權,建立了越南民主共和國。事實上,我們是從一個日本人手裡而不是從法國人手裡奪取了獨立。法國人逃走了,日本人投降了,保大皇帝退位了。我們的人民掙脫了近一個世紀以來束縛他們的鎖鏈,為祖國贏得了獨立。同時,我們的人民推翻了統治了幾十個世紀的君主制度。取而代之的是現在的民主共和國。基於這些理由,我們臨時政府成員代表全體越南人民宣布,從現在起,我們斷絕與法國的一切殖民關係;我們廢除法國迄今為止代表越南承擔的一切國際義務,我們廢除法國在我們祖國非法獲取的一切特殊權利。全體越南人民在共同目標的鼓舞下,決心戰鬥到底,反對法國殖民者任何企圖重新征服越南的企圖。我們堅信,在德黑蘭和舊金山承認民族自決和平等原則的同盟國,不會拒絕承認越南的獨立。一個八十多年來英勇反抗法國統治的民族,一個近年來與盟軍並肩作戰對抗法西斯的民族,這樣一個民族必須獲得自由和獨立。為此,我們,越南民主共和國臨時政府成員,向全世界莊嚴宣告:越南有權成為一個自由獨立的國家,事實上,它已經如此。全體越南人民決心動員一切體力和智力,犧牲一切生命和財產,以捍衛他們的獨立和自由。

* 註:越南民主共和國已更名為越南社會主義共和國。

================

發動抵抗戰爭!

致越南人民的呼籲首次出版:1946年12月19日。

來源:《越共回憶錄:越南戰爭及其後果內幕記述》,作者:張如贊。出版社:Vintage Books,蘭登書屋旗下。

抄錄者註:1946年9月14日,法國與越南簽署了一項臨時協議,法國同意停火併尊重越南的民主自由;作為交換,越南承認法國在越南的文化和經濟利益。法國處處違反該協議,胡志明主席別無選擇,只能呼籲越南人民發動抗戰,抵抗法國的再次侵略。這一呼籲標誌著這場勝利戰爭的開始,這場戰爭最終在1954年法國在奠邊府慘敗后,以《日內瓦協定》結束。

發動抗戰!

致越南人民的呼籲

全國同胞們!

出於熱愛和平,我們做出了讓步。但是,我們越讓步,法國殖民者就越變本加厲,因為他們決心再次入侵我國。

不!

我們寧願犧牲一切,也不願失去我們的國家,也不願重回奴役。

同胞們!起來!

男女老少,不分信仰、黨派、民族,全體越南人民都必須挺身而出,與法國殖民者戰鬥,拯救祖國。有槍的就用槍,有刀的就用刀,沒刀的就用鐵鍬、鋤頭、棍棒。每個人都必須奮起反抗殖民者,拯救自己的祖國。

士兵們,自衛隊隊員們,民兵們!

民族解放的時刻已經到來!我們必須為拯救祖國而流盡最後一滴血。無論需要承受什麼苦難,我們都願意承受。只要我們決心犧牲,勝利就屬於我們!

獨立統一的越南萬歲!

抗戰勝利萬歲!

=============

1951年畫展之際致藝術家們的信

首次出版:1951年12月10日

來源:《胡志明選集》第三卷

親愛的藝術家們:

獲悉你們的畫展,由於工作繁忙,很遺憾未能前來參觀;在此,我向你們致以兄弟般的問候。藉此機會,我想提一些關於美術的觀點,供大家參考。

文學和藝術屬於同一條戰線,你們是這條戰線上的戰士。

與其他戰士一樣,在藝術領域,你們也有自己的責任——為抗戰、為祖國、為人民服務,首先是為工農兵服務。

要完成你們的任務,你們必須有堅定的階級立場和健全的思想體系;總之,你們必須把抗戰、祖國和人民的利益放在第一位。

在你們的創作方面,你們必須了解、接觸並深入人民生活。只有這樣,你們才能傳達我軍民的英雄氣概和堅定決心,並為這些品質的培養和提高做出貢獻。我們的抗戰取得了長足的進步,我軍民取得了長足的進步,你們在藝術領域,通過批評與自我批評,也將取得長足的進步。

你們當中有些人可能會想:胡主席想把美術變成政治問題。

這話一點也不假。文學藝術,如同所有其他活動一樣,不能脫離經濟和政治領域,而必須融入其中。

我國人民的前途無比光明,我國美術的前途也無比光明。祝你們身體健康,事業進步,工作順利。

謹致友誼與決心的問候

1951年12月10日

=============

帝國主義侵略者永遠奴役不了英雄的越南人民

寫作日期:1952年1月

首次發表:1952年4月4日,以筆名丁(Din)發表於《為了持久和平,為了人民民主》雜誌評論版

來源:《胡志明選集》第三卷

我趁著新年短暫的假期寫下這些文字。

我們越南人民比其他民族更幸運,像我們的朋友中國人民和朝鮮人民一樣,每年都享受兩個新年。其中一個是公曆新年,即1月1日。在這一天,也就是正式的新年,只有政府機關會互相問候。另一個新年,即春節,是按照農曆慶祝的,今年的春節是在一月的最後一周。這個傳統的新年,人們慶祝的節日,在和平時期通常持續三到七天。

在我國,春天始於一月初。目前,處處春光明媚。燦爛的陽光帶來快樂健康的生機。嫩綠的稻穗像一張巨大的綠色地毯,覆蓋著田野,預示著即將到來的豐收。鳥兒在常綠灌木叢中歡快地鳴叫。這裡的冬天只有幾天,氣溫很少降到零上10攝氏度。至於雪,一般來說,我們全民都聞所未聞。

以前,在春節期間,人們會在宮殿的入口處以及茅草屋的門口貼上用紅紙寫成的圖畫和祝福語。如今,這些問候和照片已被鼓舞鬥爭和勞動的口號所取代,例如「加大武裝鬥爭、生產和經濟發展競賽運動!」、「抗戰一定勝利!」、「反對官僚主義、腐敗和浪費!」、「國家建設一定勝利!」

春節期間,人們穿上最美麗的衣服。家家戶戶準備著最美味的食物。在祖宗的神龕前舉行宗教儀式。親朋好友之間互相拜訪,互致問候。大人們給孩子們送禮物;老百姓給士兵送禮物……總之,可以說,這是一個春天的節日。

在介紹越南局勢之前,我謹向你們和我們所有的同志們致以最熱烈的問候!

侵略者勾結

讓我們回顧一下1951年越南的局勢。

1950年10月,法國殖民者在中越邊境戰役中慘敗,這是他們殖民戰爭史上最大的失敗,他們一度失去了高平、諒山、老吉、太原和和平五個省。1951年伊始,法國殖民者派遣德·拉特爾·德·塔西尼將軍前往越南。

他們發動了全面戰爭。他們的策略是鞏固保大傀儡政府,組織傀儡軍隊,並加倍進行間諜活動。他們在其控制區周圍設立了5至10公里寬的無人區,並在紅河三角洲地區修建了2300座碉堡網路,以加強防禦。他們加緊了對我們後方的掃蕩,實行殲滅政策,全面摧毀我們的人力和潛在資源,屠殺我們的同胞,破壞我們的鄉村,燒毀我們的稻田等等……總之,他們奉行「以越制越,以戰養戰」的政策。

正是在他們的主子——美國干涉主義者——的命令和協助下,法國殖民者才幹出了上述這些事。

目前居住在越南(當然是在法國控制區)的第一批美國人中,有一位相當著名的間諜——唐納德·希特,他當時是駐越南傀儡政府的大使,還有一位將軍,他擔任美國軍事代表團團長。

1951年9月,德·拉特爾·德·塔西尼前往華盛頓提交報告並請求援助。

10月,美國陸軍參謀長柯林斯將軍來到越南視察法國遠征軍和偽軍。

為了向美國主子們表明,美國的援助無論現在還是將來都物有所值,11月,德·拉特爾·德·塔西尼進攻了和平省首府。這場被法國和世界反動媒體大肆渲染的「火力攻勢」的結果是,越南人民軍夾擊了絕大多數敵軍,並將其全殲。但這並沒有阻止德·拉特爾·德·塔西尼及其追隨者們大肆宣揚他們取得了勝利!

戰爭伊始,美國就向法國提供資金和武器裝備。例如,我軍繳獲的武器、戰爭物資,甚至罐頭食品,85%都貼著「美國製造」的標籤。自1950年6月美國開始干涉朝鮮戰爭以來,這種援助更是雪上加霜。美國向法國侵略者提供的援助包括飛機、艦艇、卡車、軍用裝備、凝固汽油彈等等。

與此同時,美國還迫使法國殖民者加緊組建四個師的偽軍,雙方各承擔一半費用。當然,法美侵略者與偽軍集團之間的這種勾結充滿了矛盾和爭議。

法國殖民者現在陷入了兩難境地:要麼接受美國的援助,然後被他們的美國「盟友」取代;要麼什麼也得不到,然後被越南人民打敗。通過強征其控制區青年來組織偽軍,無異於飢不擇食:總有一天,炸彈會在體內爆炸。然而,不以此為基礎組織軍隊,敵人就會立即斃命,因為就連法國戰略家也不得不承認,法國遠征軍的規模越來越小,瀕臨崩潰。

此外,美國的援助代價高昂。在敵占區,法國資本主義被美國資本主義徹底取代。石油公司、加德士石油公司、貝特萊姆鋼鐵公司、弗羅里德磷酸鹽公司等美國企業壟斷了我國的橡膠、礦石和其他自然資源。美國商品充斥市場。法國反動媒體,尤其是《世界報》,不得不悲哀地承認,法國資本主義正在讓位於美國資本主義。

美國干涉主義者扶植了法國侵略者和越南傀儡政權,但越南人民不容任何人欺騙和奴役。

人民中國是我們的近鄰。她的光輝榜樣給了我們巨大的動力。不久前,中國人民戰勝了美帝國主義,贏得了歷史性的勝利。可惡的蔣介石被趕出了中國大陸,儘管他比保大更加狡猾。被趕出中國、如今在朝鮮慘敗的美國干涉主義者能征服越南嗎?當然不能!

美國干涉軍的暴行

法國殖民者在戰場上戰敗后,對手無寸鐵的人民實施報復,犯下了令人髮指的罪行。以下列舉幾個例子:

1951年10月15日,在河東,如同敵占區其他地區一樣,法國士兵甚至在街上襲擊青年,將他們強行徵召入偽軍。在那裡,如同其他任何地方一樣,人民也對這種行為表示抗議。三名年輕女孩在街對面排成一排,擋在裝滿俘虜的青年的卡車前,阻止他們被送往集中營。這些英勇行為堪比女英雄雷蒙德·迪恩1。法國殖民者發動了猛烈的攻擊,轉眼間,我們三位年輕的愛國者就被碾死了。

1951年10月,侵略者在太平省發動了大規模襲擊。他們俘虜了超過16000人,其中大多數是老人、婦女和兒童,並將他們關在一個足球場里,四周布滿鐵絲網,由士兵和警犬看守。

四天來,俘虜們日晒雨淋,泥濘深及腳踝。他們沒有食物,也沒有飲用水。其中300多人死於疲勞和疾病。

給俘虜們送食物的親友遭到粗暴對待,食物被扔進泥里,被人踩踏。70歲的外科醫生Phac先生試圖搶救受害者,卻當場被槍殺,還有一些孕婦也遇害。

這些野蠻行徑激怒了鎮民,他們發起罷課,並尋求各種方法來幫助被俘者。民眾的堅決抵抗迫使法國殖民者將食物放進來,但法國遠征軍上校查頓下令,將食物列為美國捐贈。

1951年10月38日,27歲的黎文林(Le Van Lam)來自河口,是一名偽軍士兵,在塗山被一位老漁民從溺水中救起。他蘇醒過來后說道:「10月37日,法國人把我和其他一百名傷員一起送上一艘輪船,說要送我們去西貢治療。夜裡,當輪船即將駛近時,他們把我們一個個扔進海里。幸運的是,我抓住了一塊浮木,游向陸地。我被救起時已經失去意識。」

與此同時,美國還迫使法國殖民者加緊組建四個師的偽軍,雙方各承擔一半費用。當然,法美侵略者與偽軍集團之間的這種勾結充滿了矛盾和爭議。

法國殖民者現在陷入了兩難境地:要麼接受美國的援助,然後被他們的美國「盟友」取代;要麼什麼也得不到,然後被越南人民打敗。通過強征其控制區青年來組織偽軍,無異於飢不擇食:總有一天,炸彈會在體內爆炸。然而,不以此為基礎組織軍隊,敵人就會立即斃命,因為就連法國戰略家也不得不承認,法國遠征軍的規模越來越小,瀕臨崩潰。

此外,美國的援助代價高昂。在敵占區,法國資本主義被美國資本主義徹底取代。石油公司、加德士石油公司、貝特萊姆鋼鐵公司、弗羅里德磷酸鹽公司等美國企業壟斷了我國的橡膠、礦石和其他自然資源。美國商品充斥市場。法國反動媒體,尤其是《世界報》,不得不悲哀地承認,法國資本主義正在讓位於美國資本主義。

美國干涉主義者扶植了法國侵略者和越南傀儡政權,但越南人民不容任何人欺騙和奴役。

人民中國是我們的近鄰。她的光輝榜樣給了我們巨大的動力。不久前,中國人民戰勝了美帝國主義,贏得了歷史性的勝利。可惡的蔣介石被趕出了中國大陸,儘管他比保大更加狡猾。被趕出中國、如今在朝鮮慘敗的美國干涉主義者能征服越南嗎?當然不能!

美國干涉軍的暴行

法國殖民者在戰場上戰敗后,對手無寸鐵的人民實施報復,犯下了令人髮指的罪行。以下列舉幾個例子:

1951年10月15日,在河東,如同敵占區其他地區一樣,法國士兵甚至在街上襲擊青年,將他們強行徵召入偽軍。在那裡,如同其他任何地方一樣,人民也對這種行為表示抗議。三名年輕女孩在街對面排成一排,擋在裝滿俘虜的青年的卡車前,阻止他們被送往集中營。這些英勇行為堪比女英雄雷蒙德·迪恩1。法國殖民者發動了猛烈的攻擊,轉眼間,我們三位年輕的愛國者就被碾死了。

1951年10月,侵略者在太平省發動了大規模襲擊。他們俘虜了超過16000人,其中大多數是老人、婦女和兒童,並將他們關在一個足球場里,四周布滿鐵絲網,由士兵和警犬看守。

四天來,俘虜們日晒雨淋,泥濘深及腳踝。他們沒有食物,也沒有飲用水。其中300多人死於疲勞和疾病。

給俘虜們送食物的親友遭到粗暴對待,食物被扔進泥里,被人踩踏。70歲的外科醫生Phac先生試圖搶救受害者,卻當場被槍殺,還有一些孕婦也遇害。

這些野蠻行徑激怒了鎮民,他們發起罷課,並尋求各種方法來幫助被俘者。民眾的堅決抵抗迫使法國殖民者將食物放進來,但法國遠征軍上校查頓下令,將食物列為美國捐贈。

1951年10月38日,27歲的黎文林(Le Van Lam)來自河口,是一名偽軍士兵,在塗山被一位老漁民從溺水中救起。他蘇醒過來后說道:「10月37日,法國人把我和其他一百名傷員一起送上一艘輪船,說要送我們去西貢治療。夜裡,當輪船即將駛近時,他們把我們一個個扔進海里。幸運的是,我抓住了一塊浮木,游向陸地。我被救起時已經失去意識。」

以下是1951年11月35日在Tu Ky被俘的法國上尉Chaubert的供詞:「法國最高統帥部下令我們摧毀一切,將這片地區變成沙漠。」 他說道。「我們完全服從了這項命令。房屋被燒毀,牲畜和家禽被殺害,花園和花草遭到破壞,樹木被砍伐。稻田和莊稼被付之一炬。連續數日,黑煙瀰漫天空,除了法國士兵外,無人生還。大火一直持續到11月25日,越南人民軍突然襲擊並全殲了我軍。」

以上列舉的例子不勝枚舉,足以證明法國殖民者和美國干涉者所謂的「文明」的本質。

越南民主共和國的成就

1951年,越南人民取得了長足的進步。在政治領域,越南勞動黨的成立、越盟與連越的合併、越柬老行動委員會的成立,極大地鞏固了越南人民的團結,增強了越南人民的信心;加強了三個兄弟國家在反對共同敵人——法國殖民者和美國干涉者的鬥爭中的聯盟,以實現民族獨立的共同目標。

從而挫敗了敵人「分而治之」的政策。

在經濟領域,越南國家銀行成立,財政實行集中統一監管,交通運輸得到重組。

過去,我們為了阻止敵人前進而拆除道路;現在我們正在修復這些道路,以便儘早擊潰敵人。過去,我們竭盡全力破壞道路,現在修補道路卻遇到了巨大的困難,但我們還是設法迅速完成了工作。這項工作非常艱巨,尤其是在我們缺乏機械設備的情況下。然而,由於我們人民的熱情和犧牲精神,這項工作得以完成。為了躲避敵人的空襲,工人們在深及膝蓋的水中連夜工作。在明亮的手電筒燈光下,數百名男女老少挖土填平道路,砸碎石頭,砍伐樹木,搭建橋樑。和其他工作一樣,在這裡,工人們的熱情被競賽活動所激發。我相信,看到60到80歲的老年志願者隊伍與年輕工人隊伍競爭,您一定會感到驚訝。

這裡必須指出,在自由區,大部分工作都是在晚上進行的——孩子們去上學,家庭主婦去市場,游擊隊去進攻敵人……

農業稅的制定取得了巨大的成功。過去,農民被迫繳納各種稅款並做出許多其他貢獻;現在,他們只需繳納統一的實物稅。年產稻穀不超過60公斤的家庭免稅。產量更高的家庭則需繳納累進稅。一般來說,應繳納的稅款不超過年總產值的20%。為了及時徵收稅款,黨、民族統一戰線和政府動員了大批幹部,從政治和技術角度對新稅制進行研究。這些幹部在學習之後,深入農村,舉行座談會,與農民交流意見,並向他們解釋新的稅收政策。

經過這段準備期,男女農民將任命一個由行政部門和各人民組織代表組成的委員會,其職責是估算每戶農民的產量,並在全體農民參加的代表大會批准后確定稅率。

這項改革受到了民眾的歡迎,他們熱情地參與了此次徵稅。

農業稅的設立與增產運動同步進行。目前,政府擁有足夠的糧食儲備,可以滿足士兵和工人的需要。

就這樣,我們挫敗了敵人封鎖我們、使我們陷入飢荒的陰謀。

以上列舉的例子不勝枚舉,足以證明法國殖民者和美國干涉者所謂的「文明」的本質。

越南民主共和國的成就

1951年,越南人民取得了長足的進步。在政治領域,越南勞動黨的成立、越盟與連越的合併、越柬老行動委員會的成立,極大地鞏固了越南人民的團結,增強了越南人民的信心;加強了三個兄弟國家在反對共同敵人——法國殖民者和美國干涉者的鬥爭中的聯盟,以實現民族獨立的共同目標。

從而挫敗了敵人「分而治之」的政策。

在經濟領域,越南國家銀行成立,財政實行集中統一監管,交通運輸得到重組。

過去,我們為了阻止敵人前進而拆除道路;現在我們正在修復這些道路,以便儘早擊潰敵人。過去,我們竭盡全力破壞道路,現在修補道路卻遇到了巨大的困難,但我們還是設法迅速完成了工作。這項工作非常艱巨,尤其是在我們缺乏機械設備的情況下。然而,由於我們人民的熱情和犧牲精神,這項工作得以完成。為了躲避敵人的空襲,工人們在深及膝蓋的水中連夜工作。在明亮的手電筒燈光下,數百名男女老少挖土填平道路,砸碎石頭,砍伐樹木,搭建橋樑。和其他工作一樣,在這裡,工人們的熱情被競賽活動所激發。我相信,看到60到80歲的老年志願者隊伍與年輕工人隊伍競爭,您一定會感到驚訝。

這裡必須指出,在自由區,大部分工作都是在晚上進行的——孩子們去上學,家庭主婦去市場,游擊隊去進攻敵人……

農業稅的制定取得了巨大的成功。過去,農民被迫繳納各種稅款並做出許多其他貢獻;現在,他們只需繳納統一的實物稅。年產稻穀不超過60公斤的家庭免稅。產量更高的家庭則需繳納累進稅。一般來說,應繳納的稅款不超過年總產值的20%。為了及時徵收稅款,黨、民族統一戰線和政府動員了大批幹部,從政治和技術角度對新稅制進行研究。這些幹部在學習之後,深入農村,舉行座談會,與農民交流意見,並向他們解釋新的稅收政策。

經過這段準備期,男女農民將任命一個由行政部門和各人民組織代表組成的委員會,其職責是估算每戶農民的產量,並在全體農民參加的代表大會批准后確定稅率。

這項改革受到了民眾的歡迎,他們熱情地參與了此次徵稅。

農業稅的設立與增產運動同步進行。目前,政府擁有足夠的糧食儲備,可以滿足士兵和工人的需要。

就這樣,我們挫敗了敵人封鎖我們、使我們陷入飢荒的陰謀。

就大眾教育而言,1951年我們取得了可喜的成果。儘管戰爭帶來了諸多困難,例如頻繁更換校址、夜間上課、學校用品匱乏等,但學校數量仍然從1950年的2712所增加到1951年的3591所,學生人數分別為293256人和411038人。

在南越,情況更加嚴峻。那裡雖然到處都有自由區,但並不安全。孩子們去教室——實際上,那裡只有單獨的教室,而不是嚴格意義上的學校——的警惕性,絲毫不亞於他們父輩和兄弟在游擊戰中的表現。儘管如此,目前南越仍有3332個教室,學生人數為111700人。

正在積極開展掃盲工作。 1951年上半年,三區、五區和越北區共有32.4萬人脫盲,35萬人開始學習。同期,53個村和3個縣(一個縣由5至10個村組成)的文盲也已全部掃除。

人民組織開辦了837個培訓班,共有9800名公務員參加。

黨、民族統一戰線、政府、總工會和軍隊定期舉辦短期政治培訓班(約一周)。

總之,在大眾教育方面正在做出巨大努力。

發展和加強國際關係

1951年,越南人民與外國的關係得到了發展和加強。

1951年,越南人民代表團首次訪問了偉大的中華人民共和國和英雄的朝鮮半島。通過這些訪問,我們三國之間的悠久友誼得到了進一步的鞏固。

出席柏林青年聯歡會的越南青年代表團、出席華沙世界工會聯合會代表大會的越南總工會代表團以及出席維也納世界和平會議的越南總工會代表團都滿懷信心和熱情地返回越南。在各種會見和新聞發布會上,這些代表團成員向越南人民講述了他們在人民民主國家所取得的巨大進步,以及兄弟國家對正在為民族獨立和自由而奮鬥的越南人民所展現的熱情友誼。

那些有機會訪問蘇聯的代表團欣喜若狂,因為他們可以向我們講述社會主義的偉大勝利和蘇聯人民日益增長的幸福生活。

參加完青年節回來后,年輕女工張氏欣說:「在我們訪問蘇聯這個偉大的國家期間,蘇聯青年們熱情地接待了我們。」

這些代表的談話是活生生的教訓,對國際主義的灌輸非常有益。

「越南和平!」「外國軍隊撤出越南!」這些口號在維也納舉行的世界和平理事會全體會議通過的決議中提出,激發了越南人民的極大熱情。

在南越,情況更加嚴峻。那裡雖然到處都有自由區,但並不安全。孩子們去教室——實際上,那裡只有單獨的教室,而不是嚴格意義上的學校——的警惕性,絲毫不亞於他們父輩和兄弟在游擊戰中的表現。儘管如此,目前南越仍有3332個教室,學生人數為111700人。

正在積極開展掃盲工作。 1951年上半年,三區、五區和越北區共有32.4萬人脫盲,35萬人開始學習。同期,53個村和3個縣(一個縣由5至10個村組成)的文盲也已全部掃除。

人民組織開辦了837個培訓班,共有9800名公務員參加。

黨、民族統一戰線、政府、總工會和軍隊定期舉辦短期政治培訓班(約一周)。

總之,在大眾教育方面正在做出巨大努力。

發展和加強國際關係

1951年,越南人民與外國的關係得到了發展和加強。

1951年,越南人民代表團首次訪問了偉大的中華人民共和國和英雄的朝鮮半島。通過這些訪問,我們三國之間的悠久友誼得到了進一步的鞏固。

出席柏林青年聯歡會的越南青年代表團、出席華沙世界工會聯合會代表大會的越南總工會代表團以及出席維也納世界和平會議的越南總工會代表團都滿懷信心和熱情地返回越南。在各種會見和新聞發布會上,這些代表團成員向越南人民講述了他們在人民民主國家所取得的巨大進步,以及兄弟國家對正在為民族獨立和自由而奮鬥的越南人民所展現的熱情友誼。

那些有機會訪問蘇聯的代表團欣喜若狂,因為他們可以向我們講述社會主義的偉大勝利和蘇聯人民日益增長的幸福生活。

參加完青年節回來后,年輕女工張氏欣說:「在我們訪問蘇聯這個偉大的國家期間,蘇聯青年們熱情地接待了我們。」

這些代表的談話是活生生的教訓,對國際主義的灌輸非常有益。

「越南和平!」「外國軍隊撤出越南!」這些口號在維也納舉行的世界和平理事會全體會議通過的決議中提出,激發了越南人民的極大熱情。

干涉軍節節敗退

去年,我人民軍取得了輝煌的勝利,而侵略者則遭受了慘重的失敗和人員、物資的損失。據不完全統計,除1950年10月中越邊境戰役中法軍損失7000餘人(全殲和被俘)外,1951年敵軍損失官兵37700人(包括戰俘)。他永遠不會忘記去年1月在越南北部的永安-福安戰役,這場戰役中他遭到了越南人民軍的致命打擊。他也不會忘記在越南北部的廣安(18號公路)、寧平、富里和義路等戰略要地,我軍英勇的戰士分別在3月、5月、6月和9月將敵軍擊潰。但最引人注目的戰役發生在12月的和平地區,敵軍僅剩下不到8000人存活。我英勇的民兵和游擊隊在越南北部、中部和南部活動,給敵人造成了慘重的損失。自法國發動侵略戰爭以來,其遠征軍已損失了17萬人(包括陣亡、受傷和被俘),而越南正規軍和游擊隊則日益壯大。

目前,敵占區,尤其是在紅河三角洲地區,游擊戰正在加劇和擴大。我游擊隊在北江、北寧、河南、寧平、河東、興安和太平等省份尤為活躍。以下是一些事實。

1951年10月初,敵軍14個團在阮河、興仁和先興等縣發動了大規模襲擊。10月1日至4日,我游擊隊進行了激烈的戰鬥。在公河、安美和安平三個據點,我軍殲滅了500名法國士兵。所有這些勝利都歸功於我軍官兵和游擊隊的英勇犧牲,以及全體越南人民的犧牲。每次戰役中,都有數以萬計的男女志願者協助軍隊作戰。他們通常在極其艱苦的條件下工作,例如在傾盆大雨中、在泥濘陡峭的山路上等等。

成千上萬的愛國志士離開敵占區,參與上述任務。值得一提的是,青年們組建了許多突擊隊。

以下例子將展現我國人民偉大的愛國主義精神和積極進取精神:

和平戰役中,我軍必須渡過洛河。法軍駐紮在右岸,他們的船隻在河面上持續巡邏。在這種情況下,如何才能不被敵人察覺地渡河呢?

但當地居民設法找到了辦法。在距離洛河幾十公里的地方,他們調集了大量船隻,繞道而行,按時將船隻運送到指定地點。我軍渡河后,當地居民立即將船隻運回,以保密和躲避敵軍空襲。

這裡我想談談那些為士兵提供援助的婦女們。她們大多是老農民,許多人都有孫輩。她們幫助我們的官兵,照顧傷員,如同照顧自己的兒子一樣。她們如同「守護女神」一樣,照顧著在敵占區工作的我軍戰士。他們的事迹受到高度敬重和讚賞。

如上所述,法國殖民者被迫組建傀儡軍隊,以彌補法國遠征軍的損失。但這對敵人來說是一種危險的手段。

首先,在敵占區,民眾正在與敵人的突襲和脅迫青年參軍進行鬥爭。

其次,被動員起來的民眾採取了破壞行動。例如:有一次,東京總督吉斯林自稱「青年長老」,訪問了南定的二級軍官學校。聽到這個消息后,學員們為他舉行了「隆重」的歡迎儀式,在學校的牆上寫下了「打倒保大!」和「打倒傀儡集團!」的口號,廁所也以保大的名字命名。

這次訪問期間,學員們吵得總督啞口無言。他們質問道:「尊敬的長老!您為什麼要把我們當法國殖民者的炮灰?」一群學員甚至想揍他一頓,但他卻像條可憐的狗一樣告辭了。

許多偽軍部隊秘密緻信胡志明主席,稱他們正在等待一個有利時機「投奔祖國」,並準備「不惜一切代價,執行抵抗力量的任何命令」。

去年,我人民軍取得了輝煌的勝利,而侵略者則遭受了慘重的失敗和人員、物資的損失。據不完全統計,除1950年10月中越邊境戰役中法軍損失7000餘人(全殲和被俘)外,1951年敵軍損失官兵37700人(包括戰俘)。他永遠不會忘記去年1月在越南北部的永安-福安戰役,這場戰役中他遭到了越南人民軍的致命打擊。他也不會忘記在越南北部的廣安(18號公路)、寧平、富里和義路等戰略要地,我軍英勇的戰士分別在3月、5月、6月和9月將敵軍擊潰。但最引人注目的戰役發生在12月的和平地區,敵軍僅剩下不到8000人存活。我英勇的民兵和游擊隊在越南北部、中部和南部活動,給敵人造成了慘重的損失。自法國發動侵略戰爭以來,其遠征軍已損失了17萬人(包括陣亡、受傷和被俘),而越南正規軍和游擊隊則日益壯大。

目前,敵占區,尤其是在紅河三角洲地區,游擊戰正在加劇和擴大。我游擊隊在北江、北寧、河南、寧平、河東、興安和太平等省份尤為活躍。以下是一些事實。

1951年10月初,敵軍14個團在阮河、興仁和先興等縣發動了大規模襲擊。10月1日至4日,我游擊隊進行了激烈的戰鬥。在公河、安美和安平三個據點,我軍殲滅了500名法國士兵。所有這些勝利都歸功於我軍官兵和游擊隊的英勇犧牲,以及全體越南人民的犧牲。每次戰役中,都有數以萬計的男女志願者協助軍隊作戰。他們通常在極其艱苦的條件下工作,例如在傾盆大雨中、在泥濘陡峭的山路上等等。

成千上萬的愛國志士離開敵占區,參與上述任務。值得一提的是,青年們組建了許多突擊隊。

以下例子將展現我國人民偉大的愛國主義精神和積極進取精神:

和平戰役中,我軍必須渡過洛河。法軍駐紮在右岸,他們的船隻在河面上持續巡邏。在這種情況下,如何才能不被敵人察覺地渡河呢?

但當地居民設法找到了辦法。在距離洛河幾十公里的地方,他們調集了大量船隻,繞道而行,按時將船隻運送到指定地點。我軍渡河后,當地居民立即將船隻運回,以保密和躲避敵軍空襲。

這裡我想談談那些為士兵提供援助的婦女們。她們大多是老農民,許多人都有孫輩。她們幫助我們的官兵,照顧傷員,如同照顧自己的兒子一樣。她們如同「守護女神」一樣,照顧著在敵占區工作的我軍戰士。他們的事迹受到高度敬重和讚賞。

如上所述,法國殖民者被迫組建傀儡軍隊,以彌補法國遠征軍的損失。但這對敵人來說是一種危險的手段。

首先,在敵占區,民眾正在與敵人的突襲和脅迫青年參軍進行鬥爭。

其次,被動員起來的民眾採取了破壞行動。例如:有一次,東京總督吉斯林自稱「青年長老」,訪問了南定的二級軍官學校。聽到這個消息后,學員們為他舉行了「隆重」的歡迎儀式,在學校的牆上寫下了「打倒保大!」和「打倒傀儡集團!」的口號,廁所也以保大的名字命名。

這次訪問期間,學員們吵得總督啞口無言。他們質問道:「尊敬的長老!您為什麼要把我們當法國殖民者的炮灰?」一群學員甚至想揍他一頓,但他卻像條可憐的狗一樣告辭了。

許多偽軍部隊秘密緻信胡志明主席,稱他們正在等待一個有利時機「投奔祖國」,並準備「不惜一切代價,執行抵抗力量的任何命令」。

法國殖民者的徹底失敗

1951年初,德·拉特爾·德·塔西尼一踏足越南,就誇耀法國軍隊最終的勝利。

1952年初,他遭遇失敗,陷入幻滅,意識到自己很快就會徹底失敗。

法國殖民者政策的命運讓法國最反動的圈子感到擔憂。

在1951年10月22日出版的《情報》報上,慕尼黑事件的「罪魁禍首」之一達拉第2寫道:「深入探究我們財政困境的真正原因,我們就會發現,其中一個根本原因是我們對印度支那政策缺乏深思熟慮……1951年,官方為印度支那預算預留了高達3300億法郎的支出。由於物價持續上漲以及法國遠征軍(目前人數為18萬人)編製的擴大,預計1952年這筆支出將增加1000億法郎。我們認為,印度支那戰爭對我們的財政和軍事狀況都造成了極其嚴重的危險……這場持續了五年的戰爭在很多方面都讓人想起拿破崙3發動的對印度支那的戰爭,我們不可能預見到它能迅速取得勝利。」西班牙與第二帝國時期對墨西哥的遠征。4

《不妥協報》(Intransigeant)在1951年12月13日的刊物上寫道:「法國因印度支那戰爭而陷入癱瘓。我們逐漸失去了作戰的主動權,因為我們的主力現在被困在越南北部的平原……1951年,印度支那的軍事預算撥款3300億法郎,而根據官方數據,我們的支出超過3500億法郎。1952年的預算將撥款3800億法郎,但很有可能達到5000億法郎的目標。事實就是如此……每當法國試圖採取行動時,它都會立即意識到自己已被印度支那戰爭所癱瘓。」

弗朗·蒂勒爾在1951年12月16日的報道中寫道:「武元甲將軍麾下的部隊據說已被全殲,士氣低落,目前正在河內地區發動反攻……我們迄今奉行的政策已經失敗,這一點越來越明顯。今天,我們清楚地認識到,它已經徹底失敗了。」

以下是法國遠征軍上尉加齊尼諾夫寫給戰友的一封信的節選。加齊尼諾夫於1952年1月7日在和平戰役中被我們俘虜。「幾天前我被俘,我對越南人民軍將士對我的友善和端正態度感到非常驚訝……越南軍隊必將取得最終的勝利,因為他們為崇高的理想、共同的事業而奮鬥,並受到自我約束的紀律的約束。」越南人民軍必將徹底擊敗法國遠征軍,這一點毋庸置疑,但它也隨時準備接納我們中任何投奔它的人。

「凡是願意投奔越南人民軍的法國軍官、士官和士兵,我們將視其為朋友,並給予釋放。」

越南人民必將勝利

1952年,越南將實施一項包含以下幾點的計劃:

- 全力投入生產,鞏固國民經濟;

- 全力鬥爭,殲滅敵軍。加強游擊戰爭;

- 全力揭露敵人「以越南人打越南人,以戰爭滋養戰爭」的政策;

- 將愛國主義與國際主義緊密結合起來;

- 大力反對官僚主義、腐敗和浪費。

越南人民的愛國主義和英雄主義精神,使我們對最終勝利充滿信心。

***

越南人民的未來,如同春天的陽光般燦爛。我們將欣喜於春天的陽光,為越南的輝煌未來,為民主、世界和平和社會主義的未來而奮鬥。我們現在勝利了,將來也必將勝利,因為我們的道路,有偉大的馬克思列寧主義學說的指引。

1951年初,德·拉特爾·德·塔西尼一踏足越南,就誇耀法國軍隊最終的勝利。

1952年初,他遭遇失敗,陷入幻滅,意識到自己很快就會徹底失敗。

法國殖民者政策的命運讓法國最反動的圈子感到擔憂。

在1951年10月22日出版的《情報》報上,慕尼黑事件的「罪魁禍首」之一達拉第2寫道:「深入探究我們財政困境的真正原因,我們就會發現,其中一個根本原因是我們對印度支那政策缺乏深思熟慮……1951年,官方為印度支那預算預留了高達3300億法郎的支出。由於物價持續上漲以及法國遠征軍(目前人數為18萬人)編製的擴大,預計1952年這筆支出將增加1000億法郎。我們認為,印度支那戰爭對我們的財政和軍事狀況都造成了極其嚴重的危險……這場持續了五年的戰爭在很多方面都讓人想起拿破崙3發動的對印度支那的戰爭,我們不可能預見到它能迅速取得勝利。」西班牙與第二帝國時期對墨西哥的遠征。4

《不妥協報》(Intransigeant)在1951年12月13日的刊物上寫道:「法國因印度支那戰爭而陷入癱瘓。我們逐漸失去了作戰的主動權,因為我們的主力現在被困在越南北部的平原……1951年,印度支那的軍事預算撥款3300億法郎,而根據官方數據,我們的支出超過3500億法郎。1952年的預算將撥款3800億法郎,但很有可能達到5000億法郎的目標。事實就是如此……每當法國試圖採取行動時,它都會立即意識到自己已被印度支那戰爭所癱瘓。」

弗朗·蒂勒爾在1951年12月16日的報道中寫道:「武元甲將軍麾下的部隊據說已被全殲,士氣低落,目前正在河內地區發動反攻……我們迄今奉行的政策已經失敗,這一點越來越明顯。今天,我們清楚地認識到,它已經徹底失敗了。」

以下是法國遠征軍上尉加齊尼諾夫寫給戰友的一封信的節選。加齊尼諾夫於1952年1月7日在和平戰役中被我們俘虜。「幾天前我被俘,我對越南人民軍將士對我的友善和端正態度感到非常驚訝……越南軍隊必將取得最終的勝利,因為他們為崇高的理想、共同的事業而奮鬥,並受到自我約束的紀律的約束。」越南人民軍必將徹底擊敗法國遠征軍,這一點毋庸置疑,但它也隨時準備接納我們中任何投奔它的人。

「凡是願意投奔越南人民軍的法國軍官、士官和士兵,我們將視其為朋友,並給予釋放。」

越南人民必將勝利

1952年,越南將實施一項包含以下幾點的計劃:

- 全力投入生產,鞏固國民經濟;

- 全力鬥爭,殲滅敵軍。加強游擊戰爭;

- 全力揭露敵人「以越南人打越南人,以戰爭滋養戰爭」的政策;

- 將愛國主義與國際主義緊密結合起來;

- 大力反對官僚主義、腐敗和浪費。

越南人民的愛國主義和英雄主義精神,使我們對最終勝利充滿信心。

***

越南人民的未來,如同春天的陽光般燦爛。我們將欣喜於春天的陽光,為越南的輝煌未來,為民主、世界和平和社會主義的未來而奮鬥。我們現在勝利了,將來也必將勝利,因為我們的道路,有偉大的馬克思列寧主義學說的指引。

1. 法國愛國者。雷蒙德·迪安是法國共產黨員。1950年2月13日,她橫卧在鐵軌上,阻止一列載有法國殖民者用來與印度支那越南人民作戰的武器和坦克的火車通行。她被法國反動法庭判處一年監禁,但由於輿論壓力和群眾鬥爭,法國政府被迫在1950年11月提前釋放了她。

2. 達拉第,1884年生,法國激進社會黨主席,1933年、1934年和1938年至1940年任法國政府總理。1938年9月,他出席了慕尼黑會議,並向希特勒投降,為德國法西斯進攻和佔領法國鋪平了道路。

3. 1808年,拿破崙·波拿巴率軍遠征西班牙,被西班牙人民擊潰。1812年,這場戰役以西班牙人的勝利而告終。

4. 1861年,法國(拿破崙三世時期)、英國和西班牙聯合對墨西哥發動戰爭。在這場戰役中,法國也遭遇了慘敗。

2. 達拉第,1884年生,法國激進社會黨主席,1933年、1934年和1938年至1940年任法國政府總理。1938年9月,他出席了慕尼黑會議,並向希特勒投降,為德國法西斯進攻和佔領法國鋪平了道路。

3. 1808年,拿破崙·波拿巴率軍遠征西班牙,被西班牙人民擊潰。1812年,這場戰役以西班牙人的勝利而告終。

4. 1861年,法國(拿破崙三世時期)、英國和西班牙聯合對墨西哥發動戰爭。在這場戰役中,法國也遭遇了慘敗。

============

黎明凱

出生於1966年12月28日

美國

母校:達特茅斯學院(文學學士)

夏威夷大學(文學碩士、哲學博士)

配偶:Phan Lê Hà[1]

科研生涯

研究領域:東南亞史、史學

院校:夏威夷大學、汶萊達魯薩蘭大學

網站:Le Minh Khai 的東南亞歷史博客(以及更多!)

印章

利亞姆·克里斯托弗·凱利(Liam Christopher Kelley,1966年12月28日出生),又名黎明凱(Lê Minh Khải,繁體中文:黎明凱),[a] 是一位美國越南學家,現任汶萊達魯薩蘭大學東南亞史教授及講師。他曾在檀香山的夏威夷大學馬諾阿分校任教。他的研究主要集中於越南歷史上的各個時期,但也廣泛教授東南亞、亞洲和世界歷史。[4] 凱利的研究興趣還在於數字人文學科,他分析和探討了數字革命如何改變學者們在線創作和傳播思想的方式,並親自將博客等新數字媒體用於學術研究。[5][6]

凱利以挑戰越南史學領域的許多既定信念而聞名,他聲稱,由於民族主義敘事影響著越南史學,這些信念並未受到挑戰。此外,他還以研究越南「使者詩」而聞名。許多評論家認為他的作品以中國為中心,過分強調中國文化及其在越南歷史上的影響。

傳記

早年生活與教育

利亞姆·凱利出生於1966年12月28日,在佛蒙特州長大。[7][8] 1989年,他在美國新罕布希爾州漢諾威的達特茅斯學院獲得俄語語言文學學士學位。[7] 此後,他決定前往台灣「只教一年」英語,但最終在島上待了四年,在那裡他一邊教英語,一邊學習普通話。[7]在台灣期間,他曾於 1980 年代末和 1990 年代初多次前往泰國,他對此很感興趣。在台灣和泰國的時光使他對文言文和東南亞著迷,因此他決定專註于越南的研究,因為用他的話說:「{鑒於越南人過去用文言文書寫,而且我從未去過中國大陸,而且幾次泰國之旅激起了我對東南亞的興趣,所以我決定進一步研究它,特別是關於越南。」[7] 在台灣時,有人給他取了中文名黎明凱,這個名字的靈感來自香港明星黎明,而且選擇這個名字是因為它三個字有 36 筆,是一個吉祥的名字。[7]這個名字的越南語讀法是「Lê Minh Khải」,有時也寫作「Lê Minh Khai」,去掉「dấu hỏi」。[7]

回到美國后,他於1996年和2001年分別在夏威夷大學馬諾阿分校獲得中國史碩士學位和博士學位,之後他在該校自學。20世紀90年代末,凱利在夏威夷大學馬諾阿分校學習了四年越南語,期間他利用暑假前往河內,進一步學習越南語和越南文化。[7]

作品與職業生涯

凱利以「Lê Minh Khải」為名運營一個關於東南亞歷史和學術研究的博客。

他的研究和教學重點是東南亞大陸史和前現代越南史。[9][7]

凱利曾任《越南研究雜誌》聯合主編。[7] 他目前是《中國與亞洲:歷史研究雜誌》的聯合主編。[10] 他出版過一本關於越南使節詩歌(越南語稱為 thơ đi sứ)的書,合編了一本關於中國南部邊境的書,發表過關於「中世紀越南」傳統的發明(Việt Nam cổ trung đại)以及 20 世紀初法國統治下的越南民族主義和精神寫作(giáng bút)的出現的文章和書籍章節。[7]凱利還完成了多部越南古籍的英文翻譯,例如《越南史記外傳》和《越南史記外傳》。[7]

凱利在其2005年出版的處女作《超越銅柱:使者詩歌與中越關係》中,考察了大量有關中越關係的早期學術研究,並指出早期歷史研究將越南描述為「小中華」,而二戰後的研究則更多地側重於批判這一理論。[11]凱利聲稱,這導致他堅定地相信他所謂的越南歷史「非中國」理論。[11] 他寫道,許多過去的歷史學家經常誤解許多越南歷史文獻和著作為「反抗統治的文獻」,而凱利則認為,這些歷史著作中的大部分並不涉及中國對越南的統治,而是關注越南國內的問題和敵對行動。[11] 凱利認為,在某些情況下,越南人實際上歡迎中國軍隊在越南自身的內部鬥爭中選邊站隊。

凱利認為,在某些情況下,越南人實際上歡迎中國帝國軍隊在越南自身的內部鬥爭中站隊。他指出,越南歷史上一些文獻及其作者擁護中國,以此來佐證這一觀點。[11] 美國歷史學家基思·泰勒 (Keith Taylor) 聲稱:「利亞姆·凱利對16至19世紀越南使節用古典漢語創作的詩歌的研究,開闢了一個新的課題。」他還補充說,該書指出了當時受過教育的越南人與「東亞」的聯繫,而這種聯繫常常被越南民族主義史學所壓制。[11] 2006年,凱利關於「使節詩歌」的著作被海外越南人黎瓊 (Lê Quỳnh) 翻譯成越南語。[12]

他與鄭智大長一起批評雄王傳說的真實性,聲稱雄王傳說是後來虛構的,其所謂的歷史性並沒有現實依據。[13][7] 鄭智大長聲稱,越南社會主義共和國政府不願挑戰現行的雄王敘事,是因為越南戰爭后,外國人對越南共產黨的鬥爭推崇備至,使得政府將此前模糊的雄王神話宣傳為一個民族傳奇,並將其作為強有力的起源神話毫無疑問地傳授給越南人民,這使得任何關於雄王王朝的批判性討論都變得緊張。[13]鄭智雄(Tạ Chí Đại Trường)讚揚凱利挑戰了這一神話,並認同他的總體論點,但也指出凱利對其著作中關於這一主題的少數觀點仍持批評態度。[13]

凱利以越南筆名「Lê Minh Khải」運營一個博客。[6] 他的博客副標題是「始終反思東南亞的過去」。[6]

凱利教授與蘇丹哈桑納爾博爾基亞教育學院(SHBIE)的潘黎夏(Phan Lê Hà)教授共同組織了名為「與越南接觸:跨學科對話」的年度會議。[14][5][15] 該會議由潘黎夏於2009年創立,當時在澳大利亞維多利亞州墨爾本的莫納什大學舉行,並已在越南、澳大利亞、美國和荷蘭舉辦過。[14][16]該會議每年與不同的大學合作。[14][16]

2010年代中期,他正在研究近代各種人士為探索越南民族起源所做的努力,這些學者包括法國統治時期的法國學者,以及活躍於後殖民時代的各類越南學者。[17] 在此期間,他往返于越南,參加了許多研討會,並發表了許多文章,主要是為了證明「越南人民抗擊外來侵略」(Truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam)的歷史和傳統只是近代虛構的產物,是越南人民在與西方建立聯繫后才引以為豪的文化價值觀。[18]這種工作方法影響了許多作家,尤其是年輕作家的觀念和工作方法,改變了他們對越南歷史的看法和研究方法。[18]

2018年,凱利在其博客上撰文,質疑了圍繞阮朝慈德皇帝的敘事。儘管慈德皇帝通常被描繪成保守派,他的保守主義和儒家思想使他無法像當代日本那樣進行改革和現代化,最終導致法國人得以超越並征服大南。凱利在其博客中指出,他發現了兩次慈德皇帝下令將西方几本關於科學和工業的經典書籍的中文版提供給該國官員和士兵閱讀的例子。[19]他以《萬國公法》(Vạn Quốc Công Pháp)一書為例,該書是《萬國公法》的中譯本,最初由美國律師亨利·惠頓於1836年出版。許多研究人員認為,這本書對清朝和日本統治精英的意識形態轉型做出了深遠的貢獻。[19] 值得注意的是,阮朝對這部著作中思想的接受非常緩慢,這表明當時的精英階層接受西方思想的速度非常緩慢。儘管他們學習了西方思想,但他們接受或適應這些思想的速度卻很慢。[19]

2020 年,凱利在《亞太國際研究期刊》上發表了《「邊緣歷史」的中心地位:僑民、互聯網和越南史前史的新版本》,批評了「越南新史前史」以及大量圍繞和平文化的學術研究。[20] 凱利在論文中指出,威廉·索爾海姆根據虛假的考古數據構建了「東南亞是最早的農業中心」的理論,互聯網上的越南業餘歷史學家和一些越南僑民試圖根據索爾海姆 1975 年的早期論點,來推銷一種對越南史前時期的民族主義觀點。[20]這部作品後來由越南胡志明市社會科學與人文大學(隸屬於越南國立大學)的武春貴(Võ Xuân Quế)翻譯成越南語[vi]。[vi] 武春貴在越南胡志明市擔任社會科學與人文大學校長。[21]

使節詩歌

2005年出版的《銅柱之外:使節詩歌與中越關係》一書基於台灣中央研究院和河內漢南研究所的研究,重點探討了16世紀末至19世紀初中國與越南之間的朝貢關係。[22]美國歷史協會的帕特里夏·M·佩利 (Patricia M. Pelley) 指出,雖然她認為該書是「一本基於一些真正令人印象深刻的研究的非凡著作」,但她也評論說,書中的一些內容存在問題。[22] 據越南語 BBC 新聞的一篇文章報道,凱利聲稱,他的分析表明,這些詩歌(作者稱之為瓷器詩,Gian thơ đi sứ,粗略翻譯為:「包含出國使節所寫詩歌的隔間」)[b] 表明當時的越南精英認為自己屬於「文明之邦」,許多使節在看到中國的許多景象后,都欣喜若狂,而這些景象他們年輕時只在書本上讀到過。[23]這些研究最具爭議的一點是,它們強調中越精英或高雅文化之間並無重大差異,這與凱利所描述的一種趨勢相符:過去幾十年,有關越南的歷史著作往往側重於「越南文化與中國文化的分歧」。凱利指出,許多歷史學家更傾向於關注越南在雙邊關係中的地位。[23] 凱利認為,這種對立在當時的文獻中並不存在,這些文獻反而重申了兩國之間友好且共同的文化理解。[23]

歷史學家基思·泰勒教授評論該書稱,如果越南使節和知識分子被視為少數群體,那麼很難接受他們詩歌中的情感同時代表了越南人民及其文化。[23] 泰勒進一步補充說,凱利忽視了受過教育的以中國為中心的精英與普通民眾之間的差異,而普通民眾可能對中國文化有著不同的經歷和看法。[23]泰勒在評論該書時指出,它對增進對越南歷史和文化的了解做出了寶貴貢獻,但凱利強調中國文化在越南人心目中的優越性,這限制了而不是拓展了人們對越南的了解。[23] 請注意,凱利本人在引言中指出,「這裡考察的少數使節的想法不一定為所有越南人所認同,甚至不一定為所有越南精英所認同,不管精英這一類別如何定義」,並認為理解使節詩歌將有助於人們重新思考人們對越南過去的一些基本觀念,例如,在這一時期,「中國」和「越南」之間存在著明顯的界限。[24]凱利指出,我們今天所說的「中國文化」在越南使節眼中絕不是外來的,也不是某些人擁有的。他同時指出,這些詩歌並不代表越南帝國其他精英階層的感受,但他辯稱,「這些使節的熱情和信仰深度表明,他們可能並非孤軍奮戰」。[24]

廣東廣州中山大學中文系歷史學家曾鳳英(Gabriel F. Y. Tsang)和胡志明市越南國立大學(越南社會科學與人文大學)歷史學家黃安阮(Hoang Yen Nguyen)指出,凱利和彭茜的系統著作展現了中國儒家思想對越南使臣的深刻影響,並描述了當時中越兩國宮廷之間基於兩國文化共通性的正常交流。[25] 但他們指出,凱利的著作及其對使臣詩歌的研究,並未充分探究特定歷史時期宮廷官員對儒家禮儀和思想的轉變和違背。[25]

對越南史學研究的看法

越南民族主義史學

另見:民族主義史學

凱利經常批評越南史學界的民族主義偏見,他聲稱越南的學術研究深受越南民族主義意識形態的影響和政治化。凱利表示,越南前現代或前殖民史領域的出版物通常不會產生新的學術成果,也很少產生新的觀點或見解,因為它們通常只發表關於資料來源和日期的基本信息。[7] 他聲稱,這種情況的發生是由於他所說的「學術政治」,即學者們不被鼓勵發表與當前政治敘事相悖的著作。[7]凱利舉例稱,歷史學家陳玉潛 (Trần Ngọc Thêm) 在 20 世紀 80 至 90 年代曾「讚揚」金定 (Kim Định)。金定是一位在法國接受教育的越南哲學家兼歷史學家,他提出中華文明是由古代越南農耕者進化而來的,他熱愛越南這個國家,熱愛越南民族(yêu nước, yêu dân tộc),並在當時北越人被國際共產主義世界迫使放棄民族主義價值觀、轉而支持社會主義價值觀的時期,弘揚「民族的精神價值觀」。[7]然而,在這幾十年裡,許多共產黨開始逐漸淡化對社會主義意識形態的堅持,轉而擁抱傳統和民族主義等不同的價值觀,一些學者將這種現象稱為「晚期社會主義」。[7] 凱利本人稱越南歷史學家金定為「越南最偉大的歷史學家(鮮為人知/未被認可)」,因為他在越南史學中倡導不同的思維方式,儘管他並不認為金定是一位優秀的學者,並將他與法國人類學家和民族學家克洛德·列維-施特勞斯相提並論。[7]

凱利聲稱,在越南,他所謂的「薄弱學術」並未受到挑戰,因此更多的「薄弱學術」不斷建立起來。他聲稱,與此同時,在越南以外的許多學術領域,20 世紀下半葉也取得了許多發展和進步,但越南並沒有積极參与其中,導致越南與一些外國歷史學術研究之間存在巨大差距。[7] 凱利聲稱,越南學者無法與外界學術界交流,因為他們沒有接觸到國外學者提供的許多不同主題和方法,導致他們沒有隨著現代歷史學術研究的發展而發展。[7] 他認為,由於國外學者接觸這些思想的時間太長,現在他們認為這些思想是理所當然的,而許多越南學者還沒有接觸到這些思想。[7]

「民族」和「身份」這兩個概念是「西方」學者在20世紀80年代和90年代反覆討論的兩個概念(儘管在20世紀60年代,一些學術研究開始探討這兩個概念)。對「西方」學者來說,民族和身份是存在於人們頭腦中的概念。對越南學者來說,越南民族和越南身份是真實存在且可被識別的實際現象。「Bản sắc」(身份)在越南語中的翻譯是「Bản sắc」,但(對西方歷史學家而言)「Bản sắc」並非身份。身份是想象出來的,是建構出來的,是相互關聯的。「Bản sắc」(對越南人來說)才是「真實的」。

越南學者與外國學者對這些概念的不同理解,導致了他們觀念上的巨大差異。然而,這並非僅僅是「視角」的差異,因為儘管越南境外已有數千本書籍和文章為民族/身份的建構/想象性質提供了證據,但支持越南人對民族和身份的看法的學術成果卻寥寥無幾。

Liam Kelley 回答了「能否舉例說明越南境內歷史學家與境外歷史學家之間存在的溝通/知識差距?」的問題。該問題由《大茂雜誌》(Da Mau Magazine,簡稱Tạp chí Da Màu)的Đinh Từ Bích Thúy 提出。[7]凱利還批評了將「越南民族」 (Dân tộc Việt Nam) 投射到過去的做法,例如,他指出,討論公元前一千年「越南民族」的學術研究不會被西方世界接受,因為西方學者對民族的概念及其出現存在分歧,他們認為民族是現代概念,只有當一個國家建立了全民教育體系,讓該國居民明白他們屬於一個在前現代時期並不存在的國家時,民族才會出現。[7]凱利還認為,所有歷史教科書都反映了當時的政治情緒,並將其描述為「一種政治化的學術形式」。他指出,20世紀60年代,美國學生學習了西方文明的歷史,他聲稱這讓美國人認為他們的歷史是創造優越的西方文明的獨特過程的一部分,而不是像學生後來開始學習的那樣學習世界歷史和世界事務。他聲稱,人們認為,如果美國人更多地了解世界,世界將會變得更美好。[7]

為了反駁這種民族主義史學,凱利非常熱衷於追蹤其他研究人員不感興趣的文獻,因為這些文獻並沒有體現「貫穿民族歷史的自治精神」(không biểu thị cho tinh thần tự chủ chủ chuyên suốt trong lịch sử dân tộc)。[18]凱利在他的批評中指出,他在分析「使臣詩」時找不到任何反抗中國的表達,而是將其描述為對王朝關係所依賴的世界秩序以及越南在該世界中的從屬地位的全面肯定。[12] 他進一步認為,關於民族認同的論點,反外交政策文學只是「將現在的觀念和感受投射到過去」(phóng chiếu các ý niệm và cảm xúc tện tại vào quá khứ)。[12]他聲稱,儘管「獨立」的概念直到 20 世紀初才被引入越南,但當今越南學者仍然確信,公元前一千年在紅河三角洲地區存在一個獨立的王國,並且在被北方統治一千年之後,這個獨立王國以某種方式重新出現,並在隨後從 10 世紀到 19 世紀的一千年間成為中國的藩屬國。[12] 越南民族主義者將這些思想視為幫助越南人「更多地了解」自己的國家和祖先、喚醒自尊、引導社會情緒以傳承精神的重要途徑。[12]

20世紀前越南史研究中關於文言文的觀點

凱利聲稱,如果不懂文言文,就不可能理解20世紀前的越南歷史。他還表示,如果研究古希臘或古羅馬的歷史學家不懂古希臘文或拉丁文,就不會受到重視。[7][6] 凱利認為,在20世紀下半葉,即使不懂文言文,也能成為研究前現代越南的歷史學家。[7] 凱利認為,20世紀60年代,阮朝一些懂文言文的官員相繼去世,他們的語言和文化知識也隨之消亡。[7]由於文言文在越南被視為「封建反動文化」,在美國等其他國家則被視為「非正宗東南亞文化」,因此文言文在越南歷史中的重要性未能得到認可,就像拉丁語在羅馬和中世紀歐洲歷史中的重要性一樣。[7][18]

凱利認為,20世紀前越南歷史學術界對文言文缺乏了解,導致越南國內和其他國家文言文研究質量下降。[7][18]

歷史學家本尼迪克特·F·基爾南批評凱利誇大了更具中華文化特徵的文化對越南的影響。[6] 基爾南寫道,他同意,如果沒有中國文化背景,就無法完全理解越南歷史,但他聲稱,凱利過分強調了理解文言文對於了解越南和東南亞歷史的重要性。[6]基爾南聲稱,如果越南學者不懂古漢語,凱利就會忽視並貶低他們對越南史領域的貢獻。基爾南認為,古漢語低估了越南學者的著作,正如他高估古漢語的價值一樣。[6] 凱利在其博客中駁斥了基爾南2017年出版的《越南:從遠古時代到現代的歷史》一書中的若干段落,理由是基爾南不懂越南語和古漢語(儘管基爾南聲稱自己能說一些越南語)。基爾南在2017年12月1日發表於《亞太期刊:日本聚焦》第23期的論文中,批評了凱利提出的一些臆斷性論斷。[6]

凱利在一個關鍵點上說對了。正如他在博客中所說:「如果一個人不具備理解和評估歷史資料(包括一手和二手資料)的能力,就不可能撰寫越南史(或任何社會史)的概述。」 他自身不專業的實踐就證明了這一點。如果他撰寫了一部權威的、綜合性的越南史,或許更有資格提出批評。凱利雖然聲稱自己是越南史的作者,但為何沒有撰寫這樣的著作,原因顯而易見。

拓展越南史的漢語解讀——本·基爾南,《亞太期刊:日本聚焦》(2017年12月1日,第15卷,第23期,第1期,文章ID 5089)。[6]

基爾南聲稱,凱利也準備批評那些研究越南前現代史、「能夠閱讀古漢語資料」的「少數學者」。[6] 據基爾南稱,凱利點名批評了一些能夠理解古漢語的歷史學家,例如他聲稱約翰·K·惠特莫爾(John K. Whitmore)的翻譯「混亂不清」,「引入了一些不準確之處」,亞歷山大·B·伍德賽德(Alexander B. Woodside)的日期被誤寫,以及黎清居(Lê Thành Khôi)撰寫了一本「嚴重過時」(1981年)的書。[6]

法國歷史學家傑拉德·薩斯熱斯(Gerard Sasges)在2018年表示:「儘管基爾南教授的說法與此相反,但凱利廣泛而尖銳的批評仍然有效。」 以此駁斥基爾南對凱利提出的一系列批評。[26]

「中世紀越南人發明的傳統」

凱利認為,幾個世紀以來,越南帝國時期歷史學家所創造的傳統已成為人們的第二天性。在20世紀下半葉,在民族主義的影響下,越南帝國時期發明的傳統已經成為並正在成為不可逆轉的真理,他稱之為「中世紀越南人發明的傳統」(như một truyền thống được kiến tạo của người Việt Nam thời trung đại)。[27][18]

文明之邦

凱利指出,歷史上的越南人視自己為「文明之邦」(Văn hiến chi bang),並將自己與「北方」(中國)進行對比,許多越南人對北方抱有自卑情結。[28] 越南歷史學家阮和(Nguyễn Hòa)認為,凱利關於大越是文明之邦的觀點存在缺陷,這一地位並非由越南人自己宣布,而是由洪武皇帝授予大越的。[28] 阮和還批評了越南對中國抱有自卑情結的觀點,並認為凱利得出這些結論是錯誤的,因為他只關注歷史文獻,而沒有考慮更大的歷史背景。[28]

法屬印度支那本土知識精英中的社會達爾文主義

另見:社會達爾文主義

19世紀末20世紀初,阮朝官員及法屬印度支那其他知識精英通過中國革命者接觸到歐美的著作,在越南被稱為「新書」(Tân thư)。[c] 通過「新書」,越南知識分子得以接觸並獲取來自外部世界的新知識。[12] 這種接觸既源於傳統的交流,也與中日兩國的處境和困境息息相關。兩國擁有相似的文化背景,都面臨著一種新的殖民主義,這種殖民主義不僅企圖吞併領土,更企圖西化其文化。[12] 在此背景下,日本的發展,以及中國順應進步潮流的思想運動,都必然影響著當時越南進步知識分子的思想和情感。[12]他們希望從這兩個國家的維新運動以及明治維新運動、啟蒙精神和大量歷史、政治和哲學研究著作中為國家找到新的方向。[12] 西方國家在越南的存在,導致了以新學派(Phong trào Tân học)為基礎的運動的誕生,這些運動展現出一種新的願望,一種主導當時越南知識分子思想的社會意識的新覺醒。[12]在現代化和西方化的同一時期,許多社會辭彙和科學辭彙開始進入越南語言,例如 máy bay(飛機)、tàu hỏa(火車)、ô-tô(汽車)、xe máy - mô-tô(摩托車)、áo vét(維斯頓)、dầu tây(石油)等đến tự do(自由)、bình đẳng(平等)、bác ái(慈善)、dân quyền(民權)、độc lập(獨立)、yêu nước(愛國主義)、dân tộc(民族、民族)組)等[12]

凱利聲稱,這一時期的發展使越南精英對社會演變的警告感到恐懼,即如果國家不夠強大,它們可能「輕易消失」。作為回應,20 世紀初的改革派知識分子開始以全新的方式撰寫越南歷史。[12] 凱利認為,正是在這一時期,獨立和文化差異的觀念開始在越南史學中佔據關鍵地位。[12]

越南對凱利學術研究的批評

人民報

阮和的批評

2014年2月,歷史學家阮和在越南共產黨機關報《人民報》上撰寫了兩篇文章,批評凱利是外國作家在越南國際關係擴張的大趨勢下提出難以令人信服的論點的典型例子。[12] 阮和指出,凱利對歷史文化中「隱藏的」和「非文本的」內容不感興趣,他只致力於研究現存的文本,而這些文本往往試圖駁斥越南研究界以及越南公眾意識中相當統一的文化和歷史價值觀。[12]阮和舉了一個例子,在評估 20 世紀初越南社會的變遷時,凱利指出這僅僅是一場文化轉型,但阮和則認為,最好將這些社會變遷視為在被殖民的背景下塑造「民族精神」的一種方式。[12] 阮和指出,越南人渴望採用西方的科學進步,如汽車、飛機、摩托車等,但在接受西方的精神和社會觀念方面卻遇到了更多問題。[12]阮化認為,這類概念(自由、平等、慈善、公民權利、獨立、愛國、民族等現象)在越南語中早已存在,但前幾代越南人根本沒有辭彙來表達這些概念,而凱利未能建立起這些聯繫。他辯稱,概念和思想不能創造現實,只能表達已經存在的東西,而那些無法表達概念的人仍然受制於概念,而後代人則需要用這些新概念來分析過去。[12]阮和認為,凱利未能從研究者的視角看待分析,後者傾向於將文本與背景割裂開來,從而「使過去現代化」。早期越南人為收復祖傳土地而進行的鬥爭證明,即使沒有這些文字,越南人潛意識中也存在著諸如獨立、愛國主義、民族等等概念,而僅僅關注歷史文本本身並將其與這些現代概念割裂開來,是無法探究這些概念的。[12]

阮和認為,凱利對雄榜王朝歷史真實性的評估是短視的,凱利堅持殖民主義的「文明啟蒙使命」。[12]胡阿進一步指出,越南與中國的朝貢關係,如同日本、朝鮮和泰國的關係一樣,並非對中國文化優越性的臣服,而是對越南主權的承認,並且被迫採取順從姿態,因為這是一個小國在大國旁生存並與更大鄰國維持穩定關係的唯一途徑。[12] 同樣,胡阿指出,越南對孔子的崇拜並非對中國的臣服,而是越南人將儒家思想融入自身文化的一部分,就像佛教融入越南文化一樣,他引用了陳仁宗皇帝創建了自己的禪宗佛教派系的例子。[12]

阮和 (Nguyễn Hòa) 對凱利的另一項批評圍繞著這一論點:他只關注書面文本,將文字脫離其更大的歷史背景,就無法感受到「時代精神」,從而無法把握一些過去問題和事件的「隱藏」和「非書面」性質。這些問題和事件並未被文獻記載,而是在民間傳說中傳播,並深深地印在了人們的潛意識中。阮和表示,使用凱利的方法論「很難找到令人信服的解決方案」,而且「很容易陷入主觀猜測的潮流」。[12] 阮和聲稱,經過一千年的中國殖民統治,越南的書面記錄(如果有的話)很少倖存下來,而民間傳說已經成為幾個世紀以來存儲許多事件、歷史和文化現象信息的地方。[12]雖然阮和承認民間傳說並非歷史研究的最佳工具,但它可以讓人們記起國家和民族的過去,而這些過去是通過「越南人民的集體記憶」保存和傳承的。[12] 阮和聲稱,通過這種方法,人們可以找到雄榜王朝的真實性,而凱利對越南前中國歷史故事的批評,與其說是展示了研究越南古代歷史的科學視野,不如說是一種挑戰。[12] 阮和聲稱,凱利否認越南的古代歷史,並否認越南數百年來表現出的愛國主義和對獨立的渴望,他堅持他所定義的「精神殖民主義」。[12]

或者,正如阮氏明在其關於后殖民翻譯理論的文章中所寫:「對軟弱、幼稚、懶惰、無知的『他者』的誇張,無非是為了彰顯西方文化的優越性」(phebinhvanhoc.com.vn,2012年7月21日)。

(越南語原文)

「嘿,như Nguyễn Thị Minh Thương viết trong tiểu luận Lý luận dịch thuật hậu thực dân là:「cường điệu hóa về một 「kẻ khác」 suy yếu、ấu trĩ、lười biếng、mê muội、tất cả chỉ để hiển thị rõ hơn một văn hóa phương Tây ưu việt卜伊phần」(phebinhvanhoc.com.vn,2012年7月21日)。

歷史研究,究竟是「選擇歷史,還是進行精神殖民」?(第一部分)(非歷史研究,還是「精神殖民」?(上)——阮和(越南共產黨人丹)。[12]

阮和指出,歷史上許多國家創造了文化,建立了擁有自己文字體系的文明,但後來遭到入侵和同化,也有一些國家古代起點較低,無法記錄自己的歷史。[28]阮和 (Nguyễn Hòa) 稱,僅僅依賴書面記錄意味著凱利否認了越南口述歷史的合法性,他說我們不能像對待他的祖國美國那樣對待所有國家,美國是一個新興國家,因此其所有起源都有完整的書面記錄,而越南的古代起源則不能這樣說。[28] 阮和 (Nguyễn Hòa) 表示,越南關於其古代起源的民間傳說可以與現代以色列的民間傳說進行比較,在不忽視猶太人公元前數千年歷史的情況下,同樣不可能在 1948 年以色列建國時計算時間;[28] 猶太人的起源同樣具有傳奇色彩,基於摩西的故事,在建立現代國家之前,摩西的權杖一直被視為猶太人民的象徵,世世代代都是如此。這意味著,凱利分析古代文獻、批判民間傳說(他聲稱民間傳說只是「生動的幻想」)的方法,在阮和看來,是一種非理性的方法,因為它否定了過去英雄的愛國鬥爭,因為「歷史」與「民間傳說」之間的界限往往模糊不清,無法用科學方法進行專門分析。[28]

阮和警告人們不要引用和分析凱利的作品,因為他通常要求提供真實的證據,而不管歷史情況如何。[28] 阮和指出,在第四次北越統治時期,永樂皇帝下令明朝士兵銷毀所有用越南語寫成的著作,而所有關於佛教和道教的中國文獻都應予以保存,這進一步加劇了大越在此之前的歷史文獻的巨大空白。[28]在明朝統治越南二十年、書籍被毀的時期,倖存的著作寥寥無幾,這進一步表明,根據阮和的觀點,凱利依賴現存著作來研究越南歷史是一種有缺陷的方法。[28]

黎越映的批評

2014年6月,歷史學家黎越映在越南共產黨官方報紙《人民報》上撰文,批評凱利(他稱其為「L.C Ken-li」)對越南歷史的看法,並稱他為「焚廟者」(kẻ/người "đốt đền")。[18] Lê Việt Anh 指出,凱利的聲譽並非源於他對越南研究的貢獻,主要歸功於他發表了一系列頗具爭議的著作和文章,主張改變越南歷史研究體系。[18] 凱利指出,陳光德的《千年帽袍史》證明「越南人已經漢化」(người Việt đã bị Hán hóa)。黎越映指出,凱利藉此否定了東亞和東南亞人民從外國文化傳統中選擇元素,然後又將其「本地化」(bản địa hóa)以適應本土環境的觀點,凱利主張利用中國文化和中國觀念來更多地了解前現代越南人的思想。[18]越映補充道,陳光德本人也注意到,越南人總是會添加獨特的變化。[18]

黎越映批評凱利聲稱,在古代地圖上看到主權是「過去的現代化」(hiện đại hóa quá khứ),並且過去的人們並不像現代人那樣看待與黃沙和長沙島嶼領土爭端相關的國家主權。[18] 正如凱利總結的那樣:「在我看來,法國人是第一個在西沙群島上展示『和平且持續的國家權力表達』的人。」 (Với tôi có vẻ như có một thực tế là người Pháp là những người đầu tiên chứng minh "sự thể hiện hòa bình và liên tục quyền lực nhà nước" đối với 帕拉塞爾群島)基於以下事實:阮朝是第一個聲稱對該地區擁有主權的越南國家,而法國是第一個在 1930 年代真正在那裡建立永久存在的國家。 [18]黎越映聲稱,越南人民擁有「民族意識」,現代「主權」概念可以應用於此,但越南人民根本就沒有一個詞來表達這種「民族意識」。越南歷來不乏為國家主權而戰的英雄,例如許多與宋朝和明朝抗爭的民族英雄。但凱利故意不承認這一點,因為在他看來,越南已經「漢化」(Hán hóa),而朝貢關係是對中國依賴的表現。[18]

黎越映注意到凱利的一些爭議性立場,例如他聲稱《平五議》並非獨立宣言,而是討論了越南社會中支持明朝的派系,而黎越映聲稱這些派系在凱利的文本中找不到。[18]黎越映還認為,凱利的著作對洪邦王朝的歷史基礎進行了批判,並附有近90處註釋,誤解了越南民族的起源。[18]

黎越映認為,通過當時精英階層的中國中心主義文本來理解越南、日本和韓國的歷史,並不能反映這些國家人民的獨立性。法國文化研究人員發現,在越南朝廷受法國控制的情況下,民間傳說中仍然有豐富的內容探討越南的歷史和其他文化資產。[18] 因此,用「和心」(Hoa tâm)方法研究越南、日本和韓國的歷史並非完美模式,尤其是在這些國家獨立性堪比殖民國家「文化脅迫」的情況下。[18]黎越映指出,這些挑戰迫使許多研究人員改變舊觀念,因為這些舊觀念被視為「冒犯性」和「過於簡單化」。即使是訓練有素的美國學者,在越南「小中國」概念的影響下,多年來也或多或少地改變了自己的觀點,以「減少偏見」。凱利認為這是一種認知錯誤。[18]

黎越映在文章結尾警告其他作者不要採用凱利的方法和觀點,他認為凱利所引領的趨勢是不可取的,並指出歷史研究在思考、評估和得出結論時應謹慎,否則,不僅會「擾亂社會認知」,還可能「導致對整個民族引以為豪的核心價值觀和良好價值觀的侮辱和歪曲」。[18]

出版物

越南使節眼中的巴達維亞,東南亞研究中心,1998年。

「關於華人流散的思考:以河仙的毛奇人為例」,《十字路口:東南亞研究跨學科期刊》14.1 (2000): 71-98。

Kelley, Liam Christopher。2003年。「越南作為『文明顯化之地』(Văn Hiến Chi Bang)」。《東南亞研究期刊》3 (1): 63-76。

《超越銅柱:使者詩歌與中越關係》,亞洲研究協會/夏威夷大學出版社(夏威夷檀香山),2005年。

L Kelley - 《文昌帝君遇陳大王:晚期帝國/殖民時期越南的精神書寫》,「超越目的論」越南殖民史研討會……,2007年。

《洪邦氏族傳記:中世紀越南人發明的傳統》,《越南研究期刊》7(2),87-130,2012年。

Liam C. Kelley,「傣語辭彙與傣語在越南歷史中的地位」,《暹羅學會期刊》101(2013),55-84。

Liam C. Kelley,「十五世紀越南的發明傳統」,載於《帝國中國及其南部鄰國》,Victor Mair和Liam C. Kelley主編(新加坡:東南亞研究所,2015),161-193。

Liam C. Kelley,「道德典範,我們的將軍,強大的神靈,儒家道德家和民族英雄:陳興道的轉變」,《現代亞洲研究》49.6(2015):1963-1993。

Liam C. Kelley,「建構地方敘事:神靈:中世紀紅河三角洲的夢境與預言」,載James Anderson和John K. Whitmore編,《中國在南方和西南的遭遇:打造火熱的邊疆》(萊頓:布里爾,2015),78-105。

Liam C. Kelley,「從依賴的土地到亞洲的王國:前現代地理知識與地理身體的出現」在越南帝國晚期的佛教文化》,《東亞歷史與文化評論》5.2 (2016): 460-496。

Liam Kelley,《迷失在翻譯中》,《湄公河評論》,第9期,2017年11月。

John D. Phan 和 Liam C. Kelley 編,《早期現代越南印刷文化中的佛教素養》,《越南研究雜誌》第13卷,第3期 (2018)。

UN-IMGINING 「SRIVIJAYA」 – A SERIES,2020。

Phan Lê Hà、Liam C. Kelley 和 Jamie Gillen,《引言:Engaging With Vietnam 與《越南研究雜誌》的合作項目》,《越南研究雜誌》第15卷,第1期 (2020): 1-5。

Kelley, L. C. 2020. 「邊緣歷史」的中心地位:僑民,互聯網與越南史前史的新版本。《亞太研究國際期刊》16 (1): 71–104,doi:10.21315/ijaps2020.16.1,第16卷,第1期(2020年)。

Jamie Gillen、Liam C. Kelley 和 Le Ha Phan 合著《越南的先鋒:跨越時間、空間和社群的新視角》,第十三章,共263頁。精裝本 ISBN 978-981-16-5054-3;平裝本 ISBN 978-981-16-5057-4;電子書 ISBN 978-981-16-5055-0。施普林格·自然新加坡私人有限公司(2021年)。

Yuènán shǐjié

黎明凱 目前在 汶萊達魯薩蘭大學 的網頁介紹

Liam C. Kelley 是汶萊達魯薩蘭大學亞洲研究所東南亞研究副教授。他的研究背景是前現代越南史,但他尤其關注自20世紀初以來,前現代越南歷史如何被重新詮釋和重新定位。

Kelley 教授也對數字革命如何改變學者們創作和傳播思想的方式非常感興趣,並一直引領著將新數字媒體應用於學術研究的前沿。

更多案例,請訪問他的博客和視頻:https://leminhkhai.blog/。

此外,Kelley 教授和 Phan Le Ha 教授組織了名為「與越南互動:跨學科對話」(engagingwithvietnam.org)的年度會議。

近期出版的著作包括:

Liam C. Kelley,「西方亞洲研究的衰落與亞洲知識生產的興起:對流動性、知識生產和學術話語的自民族志反思」,《比較與國際教育研究》(2020年)。

Liam C. Kelley,「『邊緣史』的中心地位:僑民、互聯網與越南史前史的新版本」,《亞太國際研究期刊》(2020年)。

- [07/11]《永生者》--- 她改變猶太人處世態度的文學嘗試

- [07/11]計謀不足為道之 張良為何超低調?

- [07/12]公開透明!周四基輔街頭烏克蘭高諜被定清場面

- [07/12]梁智皓:令中國聞風喪膽的美B-52參與韓美日聯合訓練

- [07/12]美中會談直播:國務卿盧比奧就東盟峰會向媒體 收穫超預期

- [07/12] 面面觀 胡志明所思所講 黎明凱所疑所杠

- [07/14]英王國宴盛讚法國 韓美關係氣氛異常

- [07/14]賓州巴克斯縣地檢公布斬首父親命案判決

- [07/14]清渾水 川普重磅長文 四兩撥千鈞

- [07/14]納齊姆·希克梅特 生命讚歌

- [09/04]我敢打賭,你肯定不知道世界各國央行行長們剛剛宣布

- [09/04]從上合峰會看如何解決當今世界寄生蟲奴役生產者的問題

- [09/04]一攻一守? 談美國國粹基督教民族主義的弊端

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 顧曉軍53:加拿大有很多值得驕傲之處

- 蘇誠忠:從2024年諾貝爾經濟學獎看世界教育體系的衰落

- 顧曉軍53:《老婆叫人幹了后》與慾望的荒誕劇場

- change?:他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名

- 顧曉軍53:我與AI就「王小波」大戰數小時

- 奧之細道:給陶勇將軍當秘書,見證戰火中的婚姻奇緣

- 謝盛友:基督聖體聖血節巡遊

- 8288:上海文革「搶房」中的眾生相

- 顧曉軍53:應對藍州騷亂,佛州打了個樣

- bobzhou:美國人叫出 NO KING 俄國人要『好沙皇』

- 顧曉軍53:章立凡走了

- 謝盛友:德國歷史名城愛爾福特(Erfurt)

- 飛雲:愚昧山民與高級現代人對話「四大自由」

- 顧曉軍53:美國精神,從「五月花「到「哈佛」

- change?:索維爾警告2030年美國將徹底崩潰

- bobzhou:人人自危,總有一天一款罪名適合你

- 顧曉軍53:美帝四件大事,山雨欲來

- 8288:一個人的熱鬧與一群人的孤獨

- bobzhou:中美二國交往的開端----「中國皇后」號