- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

漢初三傑指的是張良、蕭何和韓信。據《後漢書注》上面的記敘,「張良出於城父」,也就是現在的安徽省亳州市人。張良有著很傳奇的事迹,他屬於韓國貴族,年青時為韓國復仇,散盡家財結交力士,於博浪沙也即現在的河南省原陽一帶操鐵椎狙擊秦始皇,誤中副車,震驚天下,後來幫助劉邦出謀劃策,贏得天下,功勛卓著,被封為留侯,漢高祖劉邦曾感觸地說:「運籌帷幄之中,決勝於千裡外,子房功也」,是「以三寸舌為帝王師」的典型,和吳越爭霸時的范蠡、三國時的諸葛亮、明朝開國時的劉伯溫一樣,都是老百姓心目中智慧的化身。

張良是個道家人物,其做人處世的刻意保持低調,對周遭形勢能夠認得清,看得破,拋得下,都符合道家的處世哲學和生活方式。

道家在中國歷史上是很獨特的一個存在,也是世界上其他國家和民族都沒有的一種現象。

有人說,儒釋道組合形成了中國特色的宗教。儒家是講究入世的,以天下為己任,儒家的政治理想也表述的很明白:「修身齊家治國平天下」,還有北宋大儒張載說的一句話也很有代表性,就是:「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平」,充分表現出了儒家的人生理想。這句話氣魄很大。是什麼意思呢?用最簡單的語言表達就是,做天地之間的道德和正義的代表,做老百姓的倫理道德方面的教導者和利益方面的代表者,做聖賢學說的繼承者,創造萬世的太平盛世基業。

而釋家是追求出世修行的,以精神永恆為目標,《金剛經》里的一句很著名的佛偈可以作為釋家的代表理念:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀」,世界上什麼東西都是十分短促的,你出生之前,世上沒有你,你生活過,再進入死亡,又在世上消失的無影無蹤,只是世間的一個匆匆的過客,也沒有一樣東西是屬於你的,所以古人說「生者如寄」,就是好象一樣東西暫時寄放在世上的,身體只是一具「臭皮囊」而已,連生命都是如此,那麼一切身外之物,譬如錢財啦權力啦聲名啦,有什麼可執著、可計較的呢?有什麼可值得拚命去爭搶的呢?所以釋家從哲學的角度把一切現實的東西都看透了看穿了。

道家則界於入世和出世之間。道家也講修身養生,一提這個,很多人首先會想到煉丹道士,想到有的皇帝服用了道士煉的丹藥反而一命嗚呼啦,但是實際上煉丹在道家的修身養生里是落了下乘的,雖然道士煉製丹藥可以說是中國歷史上最早進行的自覺的化學實驗,等同於西方煉金士的作用,並且在煉製丹藥的過程中發現了火藥、水銀等重要化學物品的配方,但是並沒有受到足夠的重視。不過,如果據此說道家就是煉丹道士,那就大錯特錯啦。歷史上許多大智慧、大能耐的人物都有道家的色彩。對此,台灣國學大師南懷瑾先生在其著述《老子他說》里有很有趣味的講解,有興趣的人可以找來看一看。

道家最鮮明的特點是身在世俗,獨善其身,淡泊名利,澹泊世事,不願受到世俗名利的羈絆,過去有一句俗話說:「小隱隱於野,大隱隱於市」,這說的就是道家的做派,不象儒家那樣有很強烈的經世濟民的意識,積極主動地參與國家和社會事業,但是不表示他是消極的人生,相反,他們追求的是一種完全自由自在的人生、沒有物慾和外界束縛的心靈,是行雲流水般地生活。只有國家和社會或者某項事業出現了重大疑難狀況,用正常辦法解決不了啦,那麼,在非常時期採用道家的非常手段,往往會起到正常辦法所達不到的效果。

但是,道家的認識很清楚,計謀只是小術,不是大道,自己這一套只是非常時期所採用的非常辦法,不是做事情的根本,是不可以為法的。道家自身也從不把計謀看做是大智慧的表現,更不把它納入到道家正宗的修習內容當中去。譬如,另一位道家人物,幫助漢高祖劉邦打天下,出了許多陰謀的陳平,就曾經說過:「我多陰謀,是道家之所禁。吾世即廢,亦已矣,終不能復起,以吾多陰禍也。」意思就是我多用陰謀,是道家所禁忌的。我以後被免職,也就罷了,如果後代始終不能有所成就,那就是我使用陰謀的報應啊。

政治家也知道亂世用道家謀略成事,但是治理社會還是要採用儒法這樣講求規矩方圓的方式方法,靠計謀是不行的。沒有一個國家和社會是依靠謀略可以治理好的,只能越治越亂,只有依靠道德準則規範和法律法規來治理,才可以長治久安;也沒有一種事業是完全依靠謀略可以建立的,只有依靠正確的目標和實實在在的作為來實現,才可以取得良性發展。

所以說,如果一個人在生活中熱衷於學習使用計謀、權謀,老是在身邊尋找假想敵,採取一些不光彩的手段設計別人,這是一種很偏狹的思想行為。很多人都知道「玩物喪志」這句話,後面還有另一句話「玩人喪德」,使用權謀、手段設計別人,損人利己,在古人看來,實際上就是喪失德行的行為,是為人所不齒的。魯迅先生說過一句話:「搗鬼有術,也有效,然而古來以此成大事者,古來無有。」說得非常明白。

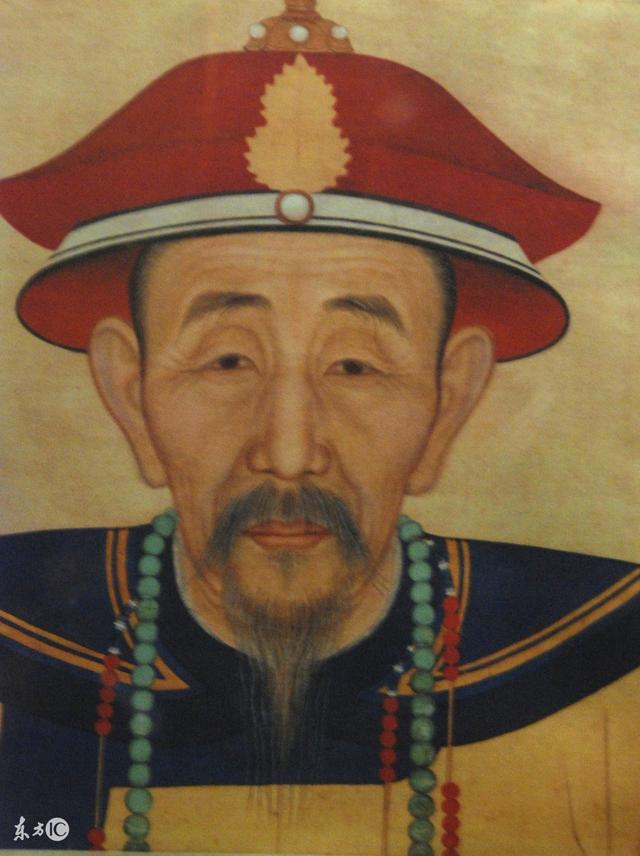

很多人都看過二月河先生寫的長篇歷史小說《康熙皇帝》和《雍正皇帝》,或者是根據其小說改編的電視連續劇,對其中的康熙皇帝應該印象深刻。康熙皇帝有著高超的統治藝術,也就是所謂的帝王心術,對權術的運用十分高明。他在青壯年時期平三藩、平定準葛爾、收復台灣、治理民生等等,文治武功都很是了不起,晚年卻不得已出現了怠政。面對八王爭嫡,各方政治勢力的暗中角逐,他煞費苦心不斷調控,以維持政治局勢的暫時平衡。其結果卻是上御下以權術,下伺上以揣摩,相互之間明爭暗鬥,手段使得花團錦簇,致使朝政荒蕪。

康熙

雍正角逐獲勝即位后,政治鬥爭的殘酷性使一批人才受牽連而被打壓貶黜,朝中精英勢力凋零,花了很長時間恢復元氣。現在很多史學專家提到雍正是歷史上最勤勉的皇帝,這一點是沒錯,但是實際上他也是不得以而為之,因為嚴重缺乏可信任可依靠的人才,不得不事必躬親啊。雍正使用權謀是很厲害的,我們在有些演清朝戲的電影里看到有一隊很神秘的宮廷衛士,拿著飛索一樣的武器,專門取人頭顱,叫做血滴子,這就是雍正設立的一個特務機構,也叫做粘竿處,專門刺探情報,暗中監視官員的。據說,有一個官員晚上和姨太太打牌,結果中途丟了一張牌。第二天雍正皇帝跟他話家常,問他昨天晚上幹什麼。這個官員就說了實話,和姨太太打牌,雍正皇帝很滿意,交給他一樣東西,就是昨天晚上丟的那張牌。雍正使用權謀的結果,便是製造了這樣一種不安全的政治環境,他自己也整天活在不安全中,後來暴死,成為清宮的謎案之一。

有些人喜歡對權謀、謀略津津樂道,譬如看歷史,就只看到了三十六計;看《資治通鑒》,就只看到權謀、相砍術,然後大肆渲染、傳揚這些,誤導別人,這是不對的。因為本來教人治理之道、規範行為、處世做事的好經,被你這個歪嘴和尚念歪啦,變成了教人心術機巧,不管你出於什麼樣的想法和目的,都要承擔誤導別人的責任。所以,我們每個人的言行要慎重。

魯迅先生談及《紅樓夢》,有一句話是這樣說的:「單是命意,就因讀者的眼光而有種種:經學家看見《易》,道學家看見淫,才子看見纏綿,革命家看見排滿,流言家看見宮闈秘事。」這就是說,同樣一本書,同樣一篇文章,看的人由於知識層次、閱歷、感情、環境等因素的不同,看問題的角度不同,理解的也不相同,這就是為什麼對同樣一篇文章的認識,往往會有很大分歧的原因。

魯迅

我們現在處於一個知識共享、信息爆炸的時代,每天要接觸大量的文字和圖象信息,各種各樣的書籍層出不窮,都在使用各種辦法吸引讀者的眼球,就是尋找賣點,以求獲得經濟效益。有人給這種經濟行為方式起了個好聽的名字,叫做眼球經濟。其中一些人為了吸引人氣,寫文章專門標新立異,製造噱頭,嘩眾取寵,以滿足一般大眾的獵奇心理,至於觀點的對與錯,內容的好與壞,他是不去考慮的;這種文章會有什麼人看,看到會有什麼樣的影響,他也是不管不顧的。如何能夠引起別人的關注和興趣,如何使自己出名,如何讓別人掏腰包,一切都為經濟效益服務,這才是他的真正目的。這樣的文章不但起不到傳播好的知識和善念的作用,反而會起到混淆是非觀念,混亂思想的作用。

所以,我們要學會分辨什麼是好文章和不好的文章。閱讀之後,能夠帶給我們道德思想觀念上的促進,使我們產生善念的就是好文章;閱讀之後,帶給我們低級的趣味和負面的感想,使我們對善念產生懷疑的就是不好的文章。

我們還應當懂得分辨一篇文章高明與否的三個層次。第一個層次是看文章的文筆脈絡是否流暢簡潔生動,章法架構是否剪裁得體,敘事是否條理清楚;第二個更高的層次是看文章的思想性深刻與否,觀點明確與否;第三個層次則是看文章的境界,看它教給人什麼,看人從中學到了什麼。就好象中國古代有一些文章書籍,如《鬼谷子》、《陰符經》、《黃石公三略》等,都具有很深刻的思想,很獨到的見解,很實際的操作,但是為什麼其地位和作用遠遠不能夠與《論語》《四書》等文章相比?就是一個是教人心術的,一個是教人道德的,高下不同,境界不同。

經常有人感嘆現代人活得真累,活得很盲目,這種累不是肉體的疲勞,而是什麼都放不下,什麼都想要爭取,使精神困頓不堪;這種盲目也不是眼睛看不見,而是慾望太強烈,被物慾蒙蔽了心靈,不知道自己真正想要追求的什麼。

我們很多人都經歷了這樣一個人生過程,小時侯很單純,很善良,心靈里充滿著許多美好的東西,但是漸漸長大了,那些美好的東西在不知不覺中一樣一樣都丟失了,心裡只剩下對物慾的追求,臉上戴著假面具,有時候明明心裡煩得要死,偏偏還要裝出笑臉;有時候明明精神上很想放鬆一下,偏偏不能不裝出一付老爺臉。到後來偽裝成了習慣,又成了本能,真的假的也不想去分清楚了,哪個是真正的自我也搞不清楚了。這就是被異化了。或者換一種說法,迷失了本性。

西方有一部很有名的影片叫做《公民凱恩》,講述了一位通過努力奮鬥,最後集權力和財富於一身的報業巨頭凱恩的傳奇事迹,凱恩擁有巨大的權勢和財富,精神上卻十分的孤獨和痛苦,臨終時,他說出自己最深刻的留念:「玫瑰花蕾」,卻是小時候帶給他快樂的一個玩具雪撬,代表了凱恩的本我。

雖然擁有優越的物質生活,很多人卻感到壓力沉重,焦慮、憂鬱、煩躁等等精神方面引起的疾病越來越頻繁,這個是現代人普遍存在的問題。如果你解決不了,即使再富有,也不過是一個囚禁在黃金牢房裡的囚徒而已,生活中只能夠面對黃金牆壁,而沒有真正的心靈自由。

很多人在想辦法解決這個問題。譬如有一段時間,很多人都看西方一本叫做《心靈雞湯》的書,想喝一口西方的雞湯來營養營養。實際上,西方人多是以宗教信仰來解決精神平衡和心靈歸屬的。現在一些西方學者轉過頭來從東方智慧中尋求新的解決之道,發現中國的道家文化在修心養性、滌盪精神、舒放心靈方面具有獨特的智慧和效果。

道家文化對於中國傳統生產生活的影響也是十分巨大的。譬如中國古時候認為好的治理就是「風調雨順、國泰民安、歌舞昇平」,風調雨順表示自然的和諧,國泰民安表示政治生活、社會環境的和諧,歌舞昇平表示人與文化的和諧,是非常生動和諧的一幅景象。我們也都知道漢代的「文景之治」,就是漢孝文皇帝和漢孝景皇帝採用了道家「黃老之術」治理國家,無為而治,與民休養生息,夯實了物質基礎,才能夠使得漢武帝時期漢朝取得大的輝煌。

在個人修心養性方面,中國傳統文人士大夫往往通過讀書、吟詩、彈琴、下棋、寄情山水等有益於身心健康的方式來陶冶性情,舒解各種壓力,不象現在很多人只曉得吃喝玩,旅遊就是消費,換來身體疲累。

古時候很多官員首先是優秀的文化人,譬如唐宋八大家,閑暇之餘,他們通過作品,從另一個層面展示出自己的胸襟抱負和人格情操。所以,我們往往看一個人的文章,再應證他的行為,說他「文如其人」或者「人如其文」,就是這樣來的。而現在很多領導者雖然張口文化、閉口文化,但是實際上他講的話都是秘書趴在桌子上東一片西一塊拼湊出來的,全是中央文件和報紙上說過的,再一級一級說下來,已經沒有半點新意,完全成了陳詞濫調。這樣的領導者一年下來大會小會講話很多,可是全部是套話廢話,有誰會記得幾句?

音樂、舞蹈除了給人以美好的感受之外,還有兩個很重要的作用。一個是陶冶性情的作用,即自彈自娛,抒發情感,不給別人聽的。這要具有很高的音樂文化素養,音樂講求「中正平和」。譬如,很多人知道俞伯牙和鍾子期的知音故事。鍾子期通過聽俞伯牙彈琴,能夠聽出俞伯牙的志向高潔在高山江河之間。另一個是教化的作用,通過音樂、舞蹈滌盪人的心靈,舒慰人的憂慮,還人以清新的精神面貌。而現在我們學習西方的文化精神,音樂、舞蹈是要把感情宣洩出來,把慾望發泄出來,不但自己宣洩,而且還要刺激和引導別人一起宣洩。大家想想舞廳里的「迪士高」,是不是這樣?

過去很長一段時間我們否定自己的文化,迷信西方文化,造成民族文化精神的缺失,現在國家已經認識到了文化建設的重要性,提出加強文化建設,推動文化大發展大繁榮的目標,但是很多人對於什麼是先進文化,在思想上還是很糊塗,認為西方文化就代表先進文化,認為高科技就代表先進文化。譬如,很多人很推崇競爭、擴張、征服自然、技術壟斷等等這些西方理念,但是這些理念是不是就代表著先進理念先進文化,不能簡單地下結論。就好象我們學習應用西方征服自然的理念,結果破壞了生態,受到大自然的報復。再回過頭來看,道家早提出「天人合一」的思想,主張人與自然和諧相處。又好象我們學習應用西方競爭的理念,結果人與人之間相互不信任,損人利己,與鄰為敵。現在西方有一部分人就對一些現代化科技的發展表示懷疑和擔憂,認為現代科技正在損害人類自然淳樸的生活方式。還有很多矛盾,採取現代辦法解決不了啦,再瞧老祖宗早提到了,但是我們沒有認識到,反而把它看成是落後的啦。所以,文化的先進和落後,是不能夠以時間而論的。

那麼這些傳統的好的思想為什麼沒有得到普及呢?這是中國文化里的一個弊端,就是人為的把儒、釋、道分開,提倡儒家,抑制別的家,象漢文帝所言,「內用黃老,外示儒術」,而不是融為一個整體。譬如基督教、伊斯蘭教等這些宗教思想,它首先是一個完整的不可分割的思想體系,這樣普及就十分方便,也不會引起思想上的對立。所以,現在我們重建文化,很重要的一點,就是要把中華傳統文化里的各家各派融為一體,去蕪存精,成為一個完整的不可分割的思想文化體系,這樣才能夠使我們的傳統文化煥發出新的光彩,產生更大的效力。

- [07/09]【時局分析】英王策略適得其反:如何冒三戰風險阻川普經濟革命

- [07/09]【揭秘!】恐懼萬分的華爾街利用馬斯克阻止特朗普的製造業革命

- [07/10]答閩妓 迷夏夢

- [07/10]畫龍點睛之 川普白宮會議室加掛小羅斯福肖像

- [07/11]《永生者》--- 她改變猶太人處世態度的文學嘗試

- [07/11] 計謀不足為道之 張良為何超低調?

- [07/12]公開透明!周四基輔街頭烏克蘭高諜被定清場面

- [07/12]梁智皓:令中國聞風喪膽的美B-52參與韓美日聯合訓練

- [07/12]美中會談直播:國務卿盧比奧就東盟峰會向媒體 收穫超預期

- [07/12]面面觀 胡志明所思所講 黎明凱所疑所杠

- [07/14]英王國宴盛讚法國 韓美關係氣氛異常

- [07/14]賓州巴克斯縣地檢公布斬首父親命案判決

- [07/14]清渾水 川普重磅長文 四兩撥千鈞

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

發表評論 評論 (2 個評論)

- 回復 浮平

- 【如何能夠引起別人的關注和興趣,如何使自己出名,如何讓別人掏腰包,一切都為經濟效益服務,這才是他的真正目的。】

一切為政治意圖服務,和一切為經濟利益服務,本質上是精神與物質兩個層面上的極端觀念。都是以自我為中心,以自身目的為半徑,隨意變動是非對錯的道德判斷標準,忽高忽低,甚至黑白顛倒,混亂無序。

這種思維體系缺乏穩定一致的社會倫理判斷與法律規則對言行底線的有效約束,依賴因人而異的主觀判斷,依權而法的管理方式,本質上仍是一種德政不分的籠統認知,因此所造成的社會效應並無根本區別。

拔高政治理想的道德宣傳,和貶損經濟措施的道德審判,本質上只是文革式帽子編織的重現。既無是非判斷之據,何來高低道德之論?除了權斗,派性和牢騷,如何提升言行道德水平?

政教不分,加上政治高於一切,任何宗教都可能被政治利用至極,成為摧毀人性和道德底線的工具。

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 顧曉軍53:加拿大有很多值得驕傲之處

- 蘇誠忠:從2024年諾貝爾經濟學獎看世界教育體系的衰落

- 顧曉軍53:《老婆叫人幹了后》與慾望的荒誕劇場

- change?:他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名

- 顧曉軍53:我與AI就「王小波」大戰數小時

- 奧之細道:給陶勇將軍當秘書,見證戰火中的婚姻奇緣

- 謝盛友:基督聖體聖血節巡遊

- 8288:上海文革「搶房」中的眾生相

- 顧曉軍53:應對藍州騷亂,佛州打了個樣

- bobzhou:美國人叫出 NO KING 俄國人要『好沙皇』

- 顧曉軍53:章立凡走了

- 謝盛友:德國歷史名城愛爾福特(Erfurt)

- 飛雲:愚昧山民與高級現代人對話「四大自由」

- 顧曉軍53:美國精神,從「五月花「到「哈佛」

- change?:索維爾警告2030年美國將徹底崩潰

- bobzhou:人人自危,總有一天一款罪名適合你

- 顧曉軍53:美帝四件大事,山雨欲來

- 8288:一個人的熱鬧與一群人的孤獨

- bobzhou:中美二國交往的開端----「中國皇后」號