- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

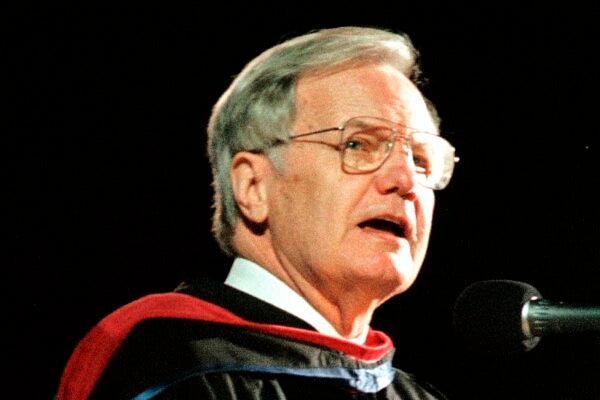

比爾 莫耶斯是個極棒極棒的記者。剛剛去世,一個正直誠懇又深刻富有遠見的傑出人物。他的母校德州大學馬上發文紀念,直呼其為國寶,誠哉斯言。

2025年6月27日

緬懷德克薩斯大學(UT)傳奇人物、國家瑰寶比爾·莫耶斯

「我仍然清晰地感受到這裡真的煥發了生機,」這位記者如此評價他的母校。

作者:艾薇兒·西爾

1956年級校友比利·唐·莫耶斯,一位富有深度的長篇電視新聞先驅,曾兩次獲得普利策獎和30多項艾美獎,於周四去世,享年91歲。

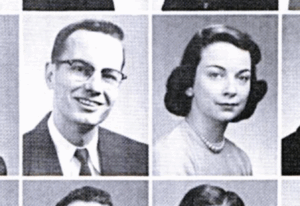

比利·唐·莫耶斯在德克薩斯州東部的馬歇爾鎮長大,16歲時,他進入《馬歇爾新聞信使報》工作,由此「開啟了新聞事業」。他進入北德克薩斯州立大學,並在開學第一天結識了1956年理學學士Judith Davidson。兩人結婚,兩年後雙雙轉學到德克薩斯大學。Moyers在德克薩斯大學期間,每周工作40小時,擔任KTBC的記者,開著一輛名為「紅色流浪者」的紅色旅行車,奔波於各種事故和犯罪現場。

1956年仙人掌年鑒中,比利·唐·莫耶斯和朱迪思·戴維森·莫耶斯作為德克薩斯大學畢業生的身影。

莫耶斯於1956年獲得新聞學學位,隨後在浸信會神學院學習了五年,其中包括在愛丁堡大學學習一年。儘管他最終選擇重返新聞界,但這段經歷展現了他廣泛的興趣和精神境界,這些都將在幾十年後融入他的人生事業。

1959年,就在他即將開始德克薩斯大學攻讀博士學位時,他接到了時任參議院多數黨領袖林登·約翰遜的電話,邀請他加入總統競選團隊。約翰遜成為副總統后,莫耶斯被任命為和平隊副隊長;約翰遜成為總統后,他又將莫耶斯帶入白宮,擔任特別助理,並短暫擔任白宮辦公廳主任。

莫耶斯對自己與德克薩斯大學的淵源深感自豪,並樂於重返校園。無論是參加林登·約翰遜總統圖書館的研討會,接受1986年德克薩斯校友會頒發的傑出校友獎,慶祝《德克薩斯日報》創刊一百周年,還是在2000年發表畢業典禮演講,莫耶斯都曾多次重返校園。

這座校園彷彿有一種魔力,匯聚了來自四面八方的溪流和支流,匯聚成一條充滿活力的河流……

比爾·莫耶斯

2000年,在接受德克薩斯大學校友雜誌《阿爾卡爾德》(The Alcalde)的一次長篇採訪時,他稱「四十英畝」是「我的第二次誕生之地」。在那次採訪中,當被問及是什麼讓他認為自己作為一名記者可以拍攝一部關於《創世紀》的六小時電視連續劇時,他說:「我從未想過我做不到,這直接源於我在德克薩斯大學的經歷……直到我轉學到這裡,這些理念(新聞學和人文學科)才開始聯繫在一起。50年代的德克薩斯大學有一種特質,它沒有將兩者割裂開來。這座校園彷彿匯聚了來自其他地方的溪流和支流,形成了一條充滿活力的河流。歷史系的羅伯特·科特納、人類學系的吉爾伯特·麥卡利斯特、新聞系的德威特·雷迪克和英語系的艾麗斯·摩爾都在談論同一件事。他們談論的是生命,以及心靈的生命。」

「我在這裡所做的一切似乎都與其他事物以及更廣闊的世界息息相關,」莫耶斯繼續說道,「所有的線索都匯聚在一起。這並非刻意為之,只是這裡的氛圍而已。」威利·莫里斯擔任《德克薩斯人日報》主編時,與更廣闊的政治世界息息相關。」莫耶斯說,隨著人生的展開,「在外人看來可能不拘一格的東西」,在他看來卻「是一種統一的知識理論」。「不知何故,正是這種看似矛盾的經歷之間常常無形的聯繫,讓我的新聞工作與眾不同——並非比別人更好,也並非更勝一籌,只是與眾不同而已。我對此心懷感激。」

1999年《德克薩斯人日報》百年慶典。從左至右:比爾·莫耶斯、沃爾特·克朗凱特、伯德·約翰遜夫人和利茲·卡彭特。

莫耶斯還是長角牛大學的學生時,第一次讀到約瑟夫·坎貝爾的《千面英雄》。三十年後,他長達六小時的系列訪談節目《約瑟夫·坎貝爾與神話的力量》成為他最鍾愛的節目之一。「我認為我做過的任何事都沒有產生過如此大的影響。」如今,人們會攔住我,說『這改變了我的人生。』」他與當時德克薩斯大學英語教授、Plan II 項目主任貝蒂·蘇·弗勞爾斯(Betty Sue Flowers)共同編輯了這本配套書籍,後者後來擔任林登·約翰遜總統圖書館館長。

他說,坎貝爾系列以及其他類似的作品——《創世紀》、《療愈與心靈》、《貼近家》(靈感來自他兒子與毒癮的鬥爭)、《思想的世界》——之所以成功,是因為它們「觸動了時代精神」。「它們就像麥克風,放大了PBS這樣的小型電視網中原本平淡無奇的系列節目。我認為,如果真是這樣,那是因為,就像德克薩斯大學一樣,我不會孤立地看待事物。一切都與我們的生活方式息息相關。」

莫耶斯曾兩次被邀請擔任德克薩斯大學(UT)的教職,並考慮搬到奧斯汀,但那時他和朱迪思的孩子們都已成年,定居在東北部,所以他只能留在紐約。

儘管如此,他說:「這(德克薩斯大學)是我終將回歸的地方。前幾天有人問我:『你來參加《德克薩斯日報》的慶祝活動,你來參加這個(研討會),你還要在五月發表畢業典禮演講。為什麼?』我說:『因為這是我第二次誕生的地方。』我在這裡獲得了思想上的覺醒。就像宇航員從太空返回一樣,他們總是朝著地球而去。

「對我來說,從漂泊不定的旅居者——這就是新聞業——輾轉各地,焦躁不安,無家可歸——的氛圍中回歸,這就是我終將回歸的地球。不知何故,回到這裡……我在這裡比在其他任何地方都更能體會到真正的自我,真正的自己。那是因為我最初就是在這裡成長起來的。這就像回到你的出生地,即使那裡有人居住,或者它可能已經不復存在。」

他繼續說道:「事實上,我年輕時的大部分地標都消失了;這是常有的事。但倫敦塔還在。立法機關還在。那些橡樹還在,這裡留下了清晰的記憶,鮮活地記錄著我所感受和經歷的一切。」

他回憶道:「無論是在吉納斯科爾的哲學課上,還是在科特納的歷史課上,還是在摩爾的喬叟課上,還是在麥卡利斯特的人類學課上,又或是雷迪克的新聞課上,我都感到無比興奮。我現在彷彿能從腦海中浮現出他們的身影,聽到他們的聲音。這該如何解釋?我不知道該如何解釋。有些人會這樣談論他們的宗教皈依。但我仍然能清晰地感受到,在這裡,我彷彿重新煥發了生機。回到這裡,我就能重新與這些記憶聯繫起來。」

和德克薩斯大學一樣,我看待事物的方式並非孤立。一切都與我們的生活方式息息相關。

比爾·莫耶斯

莫耶斯因其廣泛的研究成果而獲得無數讚譽,他還以非凡的慷慨精神而聞名,許多與他有過接觸的人都講述了這樣的故事:

斯蒂芬·梅森(1990年文學學士)回憶道:「有一年德克薩斯圖書節期間,我在市中心經營一家餐館,他和他可愛的妻子來吃午飯。我不僅略感敬畏,還知道他和我在德克薩斯大學幾位以前的教授是好朋友。我立即找個借口上前搭訕,然後耐心地等到他的冰茶杯需要清洗。我甚至可能悄悄地躲在一盆仙人掌後面,直到他的杯子需要清洗。一個小時后,我們成了最好的朋友。」

兩周后,我走進辦公室,發現桌子上放著一個包裹,不知從曼哈頓哪個地方寄來的。裡面是他最近出版的一本書,上面寫著一段深思熟慮、真誠的題詞。他不僅特意記下了我的地址,還特意知道我的名字拼寫是「ph」,而不是「v」。他就是這樣的人。

比爾·莫耶斯與校長拉里·福克納在第200屆畢業典禮上

>> More Videos

著名記者比爾·莫耶斯逝世,享年91歲:PBS 偶像人物談企業媒體腐敗和公共廣播權力

比利·唐·莫耶斯(Billy Don Moyers,1934年6月5日-2025年6月26日)是一位美國記者和政治評論員,曾於1965年至1967年擔任第十一任白宮新聞秘書。1967年至1974年,他擔任美國外交關係委員會理事。他還曾擔任比爾德伯格集團年度會議的指導委員會成員。莫耶斯還曾擔任電視新聞評論員十年。莫耶斯廣泛參與公共廣播、紀錄片和新聞期刊節目的製作,並因其調查性新聞報道和公民活動而榮獲眾多獎項和榮譽學位。他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名。

2007年4月20日,比爾·莫耶斯在紐約片場拍攝肖像照。

莫耶斯原名比利·唐·莫耶斯,出生於俄克拉荷馬州東南部喬克托縣的雨果市。他的父親約翰·亨利·莫耶斯是一名勞工,母親魯比·約翰遜·莫耶斯則是一名普通的工人。莫耶斯在德克薩斯州的馬歇爾長大。

莫耶斯16歲時,在《馬歇爾新聞信使報》擔任見習記者,從此開啟了他的新聞生涯。大學期間,他在德克薩斯州登頓的北德克薩斯州立學院學習新聞學。1954年,美國參議員林登·約翰遜聘請他擔任暑期實習生,並最終提拔他負責管理約翰遜的私人郵件。不久之後,莫耶斯轉學到德克薩斯大學奧斯汀分校,在那裡他為《德克薩斯日報》撰稿。1956年,他獲得新聞學學士學位。在奧斯汀期間,莫耶斯擔任KTBC廣播電視台的助理新聞編輯,該電台由參議員約翰遜的妻子伯德·約翰遜夫人所有。1956-1957學年,他作為國際扶輪社研究員,在蘇格蘭愛丁堡大學學習政教問題。1959年,他在德克薩斯州沃斯堡的西南浸信會神學院獲得神學碩士學位。莫耶斯在西南浸信會神學院就讀期間擔任信息總監。他還是奧斯汀附近威廉姆森縣威爾鎮的浸信會牧師。

莫耶斯於1954年被按立。莫耶斯計劃進入德克薩斯大學攻讀美國研究哲學博士學位。在約翰遜參議員競選1960年美國民主黨總統候選人提名失敗期間,莫耶斯擔任其高級助手。在整個競選過程中,他擔任民主黨副總統候選人約翰遜和民主黨總統候選人美國參議員約翰·F·肯尼迪之間的聯絡人。

肯尼迪和約翰遜政府時期

和平隊

和平隊由肯尼迪總統於1961年3月通過行政命令成立,但實際成立該組織的資金則由高級助手薩金特·施萊弗和比爾·莫耶斯[4]負責。《和平隊法案》由肯尼迪總統於1961年9月22日簽署。斯科特·斯托塞爾在《薩金特》一書中寫道:「和平隊的傳說是,莫耶斯和施萊弗親自拜訪了每一位國會議員。」

1963 年,約翰遜總統(右)在白宮橢圓形辦公室會見特別助理莫耶斯

25年後,莫耶斯回顧和平隊的創立時說道:「我們從一開始就知道,和平隊不是一個機構、一個項目或一個使命。現在,我們從那些為之獻身、為之獻身的人們那裡得知,和平隊是一種存在於這個世界的方式。」[5] 在國家檔案館主辦的「向和平隊巨人致敬」50周年紀念活動上,莫耶斯說道:「我們在和平隊度過的歲月是我們一生中最美好的時光。」2011年,在著名的《名利場》雜誌普魯斯特問卷調查中,莫耶斯也給出了同樣的答案。

莫耶斯先是擔任公共事務副主任,後來擔任薩金特·施萊弗的副主任,之後於1963年11月成為林登·約翰遜總統的特別助理。

公共廣播公司

莫耶斯在公共廣播系統的創建中發揮了關鍵作用。[9] 1961年,聯邦通信委員會主席牛頓·米諾將電視稱為「一片荒原」,並呼籲製作符合公眾利益的節目。約翰遜政府隨即啟動了一項關於這一問題的研究。紐約卡內基公司成立了一個委員會,專門研究非商業性教育電視的價值和必要性。比爾·莫耶斯是該委員會的成員,該委員會於1967年發布了題為《公共電視:行動綱領》的報告。莫耶斯談到這項努力時說道:「我們已成為美國意識的核心組成部分,也是我們文化中一個寶貴的機構。」

莫耶斯在制定落實委員會建議的立法方面發揮了重要作用。 1967年,約翰遜總統[10]簽署了《1967年公共廣播法案》,該法案規定:「鼓勵公共廣播和電視廣播的增長和發展,包括將此類媒體用於教學、教育和文化目的,符合公眾利益。」

在《公共廣播法案》頒布50周年之際,莫耶斯和小約瑟夫·A·卡利法諾講述了他們在WNET的經歷。

比爾·莫耶斯曾任林登·約翰遜總統的白宮新聞秘書,後來成為公共電視領域一位深思熟慮的代言人。他於6月26日在紐約市一家醫院去世,享年91歲。莫耶斯的長期好友、CNN前首席執行官湯姆·約翰遜證實,莫耶斯因「長期患病」並伴有前列腺癌併發症。湯姆·約翰遜曾在林登·約翰遜執政期間擔任莫耶斯的助理,他表示,這位前任老闆理應與哥倫比亞廣播公司傳奇人物愛德華·R·默羅等人一起,登上「傑出記者的拉什莫爾山」。

「在五十年的廣播新聞事業中,比爾達到了新聞事業的最高卓越水準。我相信他達到了與愛德華·R·默羅同等的高度,」約翰遜告訴《今日美國》。「他是約翰遜總統最值得信賴的顧問之一,在很多方面,他都是約翰遜總統從未有過的兒子。」

莫耶斯在其傳奇的職業生涯中榮獲35項艾美獎,主要成就在於他擔任PBS《前線》和《比爾·莫耶斯日記》的主持人。他的職業生涯以1988年的里程碑式系列節目《約瑟夫·坎貝爾與神話的力量》為標誌。該系列節目共包含六集,每集一小時,採訪了著名神話學家和宗教學者坎貝爾。配套書籍成為全國暢銷書,兩集都推廣了坎貝爾的名言「追隨你的幸福」。

PBS首席執行官保拉·克格在一份聲明中表示:「比爾不僅是一位高水平的記者,他還作為約翰遜總統的親信,在PBS的創建過程中發揮了至關重要的作用。」我很榮幸能與他密切合作超過三十年,他清晰的願景和對持續激勵公共媒體的理想堅定不移的執著始終激勵著我。比爾始終服務於公眾:他是一位記者、一位導師,也是PBS的堅定擁護者。他為公共話語的卓越和誠實而奮鬥,並始終願意以好奇心和同理心來探討當今最重要的議題。我們會深深地懷念他,但我們將繼續傳承他的精神,服務美國人民。

2017年12月2日,比爾·莫耶斯出席為第40屆肯尼迪中心年度榮譽獎獲得者舉行的正式藝術家晚宴。

莫耶斯原名比利·唐·莫耶斯,1934年6月5日出生於俄克拉荷馬州雨果市,父親是農民,母親是卡車司機。16歲時,莫耶斯在德克薩斯州馬歇爾市以見習記者的身份開始了他的第一份新聞工作,於是將名字中的「y」去掉了。

莫耶斯的職業生涯從浸信會牧師到和平隊副隊長,再到約翰遜政府的新聞秘書,他於1965年至1967年擔任該職位。湯姆·約翰遜表示,莫耶斯在塑造約翰遜總統「偉大社會」工作組和歷史性立法方面發揮了關鍵作用。由於與約翰遜總統就美國不斷升級的越南戰爭介入問題產生分歧,莫耶斯最終離開了約翰遜政府。

1967年,莫耶斯作為卡內基教育電視委員會成員,建議建立公共廣播系統。該報告的建議促成了1967年《公共廣播法案》的通過,該法案授權成立公共廣播公司。

作為1967年至1970年長島報紙《新聞日報》的發行人,莫耶斯招募了皮特·哈米爾、丹尼爾·帕特里克·莫伊尼漢和索爾·貝婁等傳奇記者,並帶領該報兩次榮獲普利策獎。「他在《新聞日報》的時光非常輝煌,」約翰遜說道。

莫耶斯曾擔任《哥倫比亞廣播公司晚間新聞》的高級新聞分析師和評論員,以及《哥倫比亞廣播公司報道》的首席記者。

除了艾美獎之外,莫耶斯還榮獲兩項阿爾弗雷德·I·杜邦-哥倫比亞大學獎、九項皮博迪獎和三項喬治·波爾克獎。莫耶斯還獲得了美國電影學院頒發的首位榮譽美術博士學位。

2013 年,莫耶斯主持了《星球大戰》創始人喬治·盧卡斯與哥倫比亞廣播公司新聞記者梅洛迪·霍布森的婚禮。

莫耶斯身後留下了妻子兼製片人朱迪思·戴維森·莫耶斯(其製片公司總裁),以及三個孩子,其中包括作家蘇珊娜·莫耶斯和作家兼電視製片人威廉·科普·莫耶斯。

比爾·莫耶斯

1966年的莫耶斯

第11任白宮新聞秘書

任職

1965年7月8日 - 1967年2月1日

林登·B·約翰遜總統

前任:喬治·里迪

繼任:喬治·克里斯蒂安

白宮辦公廳主任

事實上

任職

1964年10月14日 - 1965年7月8日

林登·B·約翰遜總統

前任:沃爾特·詹金斯(事實上)

繼任:傑克·瓦倫蒂(事實上)

個人信息

出生:比利·唐·莫耶斯

1934年6月5日

美國俄克拉荷馬州雨果

逝世:2025年6月26日(享年91歲)

現居:美國紐約市

政黨:民主黨

配偶:朱迪思·戴維森(1954年結婚)

子女3

教育背景

北德克薩斯大學

德克薩斯大學奧斯汀分校(文學士)

愛丁堡大學

西南浸信會神學院(神學碩士)

比利·唐·莫耶斯(Billy Don Moyers,1934年6月5日-2025年6月26日)是一位美國記者和政治評論員,曾於1965年至1967年擔任第十一任白宮新聞秘書。1967年至1974年,他擔任美國外交關係委員會理事。他還曾擔任比爾德伯格集團年度會議的指導委員會成員。莫耶斯還曾擔任電視新聞評論員十年。莫耶斯廣泛參與公共廣播、紀錄片和新聞期刊節目的製作,並因其調查性新聞報道和公民活動而榮獲眾多獎項和榮譽學位。他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名。

早年與教育

1963年,約翰遜總統(右)在白宮橢圓形辦公室會見特別助理莫耶斯。莫耶斯原名比利·唐·莫耶斯[1],出生於俄克拉荷馬州東南部喬克托縣的雨果市。他的父親約翰·亨利·莫耶斯是一名勞工,母親魯比·約翰遜·莫耶斯則是一名普通的工人。莫耶斯在德克薩斯州的馬歇爾長大[2]。

莫耶斯16歲時,在《馬歇爾新聞信使報》擔任見習記者,從此開啟了他的新聞生涯。大學期間,他在德克薩斯州登頓的北德克薩斯州立學院學習新聞學。1954年,美國參議員林登·約翰遜聘請他擔任暑期實習生,並最終提拔他負責管理約翰遜的私人郵件。不久之後,莫耶斯轉學到德克薩斯大學奧斯汀分校,在那裡他為《德克薩斯日報》撰稿。1956年,他獲得新聞學學士學位。在奧斯汀期間,莫耶斯擔任KTBC廣播電視台的助理新聞編輯,該電台由參議員約翰遜的妻子伯德·約翰遜夫人所有。1956-1957學年,他作為國際扶輪社研究員,在蘇格蘭愛丁堡大學學習政教問題。1959年,他在德克薩斯州沃斯堡的西南浸信會神學院獲得神學碩士學位。[2] 莫耶斯在西南浸信會神學院就讀期間擔任信息總監。他還是奧斯汀附近威廉姆森縣威爾鎮的浸信會牧師。

莫耶斯於1954年被按立。莫耶斯計劃進入德克薩斯大學攻讀美國研究哲學博士學位。在約翰遜參議員競選1960年美國民主黨總統候選人提名失敗期間,莫耶斯擔任其高級助手。在整個競選過程中,他擔任民主黨副總統候選人約翰遜和民主黨總統候選人美國參議員約翰·F·肯尼迪之間的聯絡人。[3]

肯尼迪和約翰遜政府時期

和平隊

和平隊由肯尼迪總統於1961年3月通過行政命令成立,但實際成立該組織的資金則由高級助手薩金特·施萊弗和比爾·莫耶斯[4]負責。《和平隊法案》由肯尼迪總統於1961年9月22日簽署。斯科特·斯托塞爾在《薩金特》一書中寫道:「和平隊的傳說是,莫耶斯和施萊弗親自拜訪了每一位國會議員。」

1963 年,約翰遜總統(右)在白宮橢圓形辦公室會見特別助理莫耶斯

25年後,莫耶斯回顧和平隊的創立時說道:「我們從一開始就知道,和平隊不是一個機構、一個項目或一個使命。現在,我們從那些為之獻身、為之獻身的人們那裡得知,和平隊是一種存在於這個世界的方式。」[5] 在國家檔案館主辦的「向和平隊巨人致敬」50周年紀念活動上,莫耶斯說道:「我們在和平隊度過的歲月是我們一生中最美好的時光。」[6] 2011年,在著名的《名利場》雜誌普魯斯特問卷調查中,莫耶斯也給出了同樣的答案。[7]

莫耶斯先是擔任公共事務副主任,後來擔任薩金特·施萊弗的副主任,之後於1963年11月成為林登·約翰遜總統的特別助理。[8]

公共廣播公司

莫耶斯在公共廣播系統的創建中發揮了關鍵作用。[9] 1961年,聯邦通信委員會主席牛頓·米諾將電視稱為「一片荒原」,並呼籲製作符合公眾利益的節目。約翰遜政府隨即啟動了一項關於這一問題的研究。紐約卡內基公司成立了一個委員會,專門研究非商業性教育電視的價值和必要性。比爾·莫耶斯是該委員會的成員,該委員會於1967年發布了題為《公共電視:行動綱領》的報告。莫耶斯談到這項努力時說道:「我們已成為美國意識的核心組成部分,也是我們文化中一個寶貴的機構。」

莫耶斯在制定落實委員會建議的立法方面發揮了重要作用。 1967年,約翰遜總統[10]簽署了《1967年公共廣播法案》,該法案規定:「鼓勵公共廣播和電視廣播的增長和發展,包括將此類媒體用於教學、教育和文化目的,符合公眾利益。」

在《公共廣播法案》頒布50周年之際,莫耶斯和小約瑟夫·A·卡利法諾講述了他們在WNET的經歷。[11]

約翰遜政府

肯尼迪遇刺后,林登·B·約翰遜上任,莫耶斯成為約翰遜的特別助理,任期從1963年到1967年。莫耶斯是約翰遜宣誓就職照片中最後一位可辨認的在世者。[12] 他在組織和監督1964年「偉大社會」立法工作組方面發揮了關鍵作用,並且是約翰遜1964年總統競選的主要策劃者。莫耶斯於1964年10月至1965年7月擔任總統非正式幕僚長。1965年7月至1967年2月,他還擔任白宮新聞秘書。[3]

白宮幕僚長沃爾特·詹金斯因1964年大選前夕的性犯罪而辭職后,時任總統林登·B·約翰遜擔心反對派會將此事定性為安全漏洞,[13]命令莫耶斯請求聯邦調查局對戈德華特的15名幕僚進行姓名核查,以查找有關他們私生活的「誹謗性」材料。[14][15]戈德華特本人只是私下提及了詹金斯事件。[16]丘奇委員會於1975年表示,「莫耶斯已公開敘述了他在該事件中所扮演的角色,聯邦調查局的文件也證實了他的說法。」[17] 2005年,勞倫斯·西爾伯曼寫道,莫耶斯在1975年的一次電話中否認撰寫了這份備忘錄,並告訴他是聯邦調查局捏造的。[18] 莫耶斯表示,他對那次電話交談有不同的記憶。[19]

莫耶斯還向聯邦調查局尋求有關白宮工作人員性取向的信息,其中最著名的是傑克·瓦倫蒂。[20]莫耶斯表示,他記不清約翰遜為何指示他索取此類信息,「但他可能只是想了解胡佛最初向總統提出的指控的細節」。[21]

在約翰遜總統的指示下,莫耶斯授權J·埃德加·胡佛抹黑馬丁·路德·金,參與了對金的竊聽,阻止美國駐奧斯陸大使館協助金前往諾貝爾和平獎領獎地,並努力阻止金挑戰1964年民主黨全國代表大會上全白人組成的密西西比代表團。[22]

在1964年總統競選中,莫耶斯批准了(但與製作無關)針對巴里·戈德華特的臭名昭著的「黛西廣告」。[23]戈德華特將此歸咎於莫耶斯,並曾這樣評價莫耶斯:「每次見到他,我都感到噁心,想吐。」[24] 這則廣告被認為是現代極度負面競選廣告的開端。[25]

莫耶斯於1965年在白宮舉行新聞發布會

記者莫利·塞弗在其1990年出版的著作《閃回》(Flashbacks)中寫道,莫耶斯和約翰遜總統會見了塞弗的上司、哥倫比亞廣播公司(CBS)總裁弗蘭克·斯坦頓,並就塞弗報道越南戰爭期間海軍陸戰隊焚燒甘尼村一事對他進行了「長篇大論」。[26] 塞弗聲稱,約翰遜在會見期間威脅要揭露塞弗的「共產主義關係」。塞弗認為,這只是虛張聲勢。塞弗表示,莫耶斯在此次事件中「即使不是關鍵人物,也肯定是關鍵旁觀者」。[27]莫耶斯表示,他對保守派總統里根和布希的犀利報道是塞弗1990年提出指控的幕後黑手。[28]

1966年4月3日,莫耶斯在《紐約時報》上發表了自己擔任約翰遜總統新聞秘書的經歷:「儘管他有缺點,我還是為他工作;儘管我有不足之處,他還是讓我為他工作。」[29][30]

1966年5月18日,國防部長羅伯特·麥克納馬拉在蒙特利爾向美國報紙編輯協會發表了題為《當代世界的安全》的演講,批評了美國國防政策的諸多方面。據報道,林登·約翰遜對麥克納馬拉的演講非常憤怒,而莫耶斯澄清了麥克納馬拉的演講,這促使他下台。

新聞業

《新聞日報》

莫耶斯於1967年至1970年擔任紐約長島日報《新聞日報》的出版人。這份保守派刊物一直不太成功[36],但莫耶斯帶領該報走向了進步主義方向[37],引進了皮特·哈米爾、丹尼爾·帕特里克·莫伊尼漢和索爾·貝婁等知名作家,並增加了新的專題報道以及更多調查性報道和分析。發行量隨之上升,該報贏得了33項重要新聞獎項,其中包括兩項普利策獎[36][38][39]。但該報的老闆、保守派人士哈里·古根海姆對莫耶斯領導下該報的自由主義傾向感到失望,批評其對越南戰爭抗議活動的「左翼」報道[40][41]。兩人在1968年總統大選期間出現分歧,古根海姆簽署了一篇支持理查德·尼克松的社論,而莫耶斯則支持休伯特·漢弗萊[42]。儘管報社員工試圖阻止,古根海姆仍將其大部分股份出售給了當時持保守立場的時代鏡報公司,儘管莫耶斯出價比時代鏡報的收購價高出1000萬美元;幾天後,莫耶斯辭職。[34][40][43][44]

哥倫比亞廣播公司新聞

1976年,莫耶斯加入哥倫比亞廣播公司新聞部,擔任《哥倫比亞廣播公司報道》的編輯兼首席記者,直至1981年;之後,他於1981年至1986年與丹·拉瑟一起擔任《哥倫比亞廣播公司晚間新聞》的高級新聞分析員和評論員。他是該廣播電視網最後一位常駐評論員。[45] 在哥倫比亞廣播公司的最後一年,莫耶斯公開表示該廣播電視網的新聞水準正在下降[46],並以與公共廣播公司(PBS)有合約為由,拒絕與哥倫比亞廣播公司續約。[47]

NBC新聞

莫耶斯於1995年短暫加入NBC新聞,擔任高級分析師和評論員。次年,他成為姊妹有線電視網路MSNBC《洞察》(Insight)節目的首位主持人。他也是NBC《晚間新聞》最後一位常駐評論員。[45]

PBS

比爾·莫耶斯日記(1972-1981)

1971年,莫耶斯開始為公共廣播公司(PBS)工作。他的第一個PBS系列節目名為《比爾·莫耶斯本周》(This Week with Bill Moyers),於1971年和1972年播出。

《比爾·莫耶斯日記》於1972年至1981年在PBS播出,期間於1976年至1977年中斷播出。後來,他於2007年至2010年主持了一檔同名節目。[48]

1975年,比爾·莫耶斯的《羅斯代爾:現狀》(Rosedale: The Way It Is)[49] 記錄了第一個黑人家庭搬進皇後區羅斯代爾後引發的軒然大波——其中包括一系列燃燒彈襲擊。45年後,一位研究生注意到一段簡短的片段,記錄了一群黑人女孩試圖理解她們剛剛經歷的惡毒種族主義襲擊的反應。《紐約時報》關注了這個故事,找到了紀錄片中出現的兒童和其他相關人員,並製作了專題報道:「1975年,一起針對兒童的種族主義襲擊被錄了下來。我們找到了他們。」[50]

個人節目(1982-2006)

從1982年到2006年,莫耶斯製作和主持的70部不同的紀錄片、訪談或限量系列節目在PBS電視台播出。[51]

接受採訪和分析的個人包括:

莫蒂默·J·阿德勒(《六大理念》,1982年)

約瑟夫·坎貝爾(《約瑟夫·坎貝爾與神話的力量》,1988年)

羅伯特·布萊(《男人的聚會》,1990年)

約翰·亨利·福克(《打破黑名單的人》,1990年)

伯尼斯·約翰遜·里根(《歌曲是自由的》,1991年)

薩姆·基恩(《你的神話之旅》,1991年)

奧倫·萊昂斯(《信仰守護者》,1991年)

埃利·維瑟爾(《面對仇恨》,1991年)

唐納德·霍爾和簡·肯揚(《共同生活》,1993年)

珍妮特·雷諾(《總檢察長珍妮特·雷諾》,1993年)

麗塔·多夫(《桂冠詩人麗塔·多夫》,1994年)

皮特·西格(《純粹的皮特·西格》, (1994)

休斯頓·史密斯(《信仰的智慧》,1996)

比爾·T·瓊斯(《靜止/此處》,1997)

德斯蒙德·圖圖(《圖圖大主教》,1999)

喬治·盧卡斯(《星球大戰神話》,1999)

厄休拉·K·勒古恩(《關於天堂的車床》,2000)

Individuals interviewed and profiled included:

Mortimer J. Adler (Six Great Ideas, 1982)https://en.wikipedia.org/wiki/Mortimer_J._Adler

Joseph Campbell (Joseph Campbell and the Power of Myth, 1988)https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell

Robert Bly (A Gathering of Men, 1990)https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bly

John Henry Faulk (The Man who Beat the Blacklist, 1990)https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Faulk

Bernice Johnson Reagon (The Songs are Free, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Bernice_Johnson_Reagon

Sam Keen (Your Mythic Journey, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Keen

Oren Lyons (The Faithkeeper, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Oren_Lyons

Elie Wiesel (Facing Hate, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel

Donald Hall and Jane Kenyon (A Life Together, 1993)https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Hall

Janet Reno (Attorney General Janet Reno, 1993)https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Reno

Rita Dove (Poet Laureate Rita Dove, 1994)https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_Dove

Pete Seeger (Pure Pete Seeger, 1994)https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger

Huston Smith (The Wisdom of Faith, 1996)https://en.wikipedia.org/wiki/Huston_Smith

Bill T. Jones (Still/Here, 1997)https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_T._Jones

Desmond Tutu (Archbishop Tutu, 1999)https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu

George Lucas (The Mythology of Star Wars, 1999)https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lucas

Ursula K. Le Guin (About the Lathe of Heaven, 2000)https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guin

莫耶斯還主持了1982年6集的系列訪談節目《創造力》,以及1988年至1990年42集的系列訪談節目《創意世界》,並出版了一本配套書籍。[52]

莫耶斯廣播的主題包括:

歷史——漫步20世紀(1982-1984)、從諾曼底登陸到萊茵河(1990)、過去的力量:佛羅倫薩(1990)、阿拉伯世界(1991)、弗雷德里克·道格拉斯先生專題介紹(1994)

宗教——遺產對話(1986)、上帝與政治(1987)、奇異恩典(1990)、新聖戰(1993)、創世紀:一場鮮活的對話(1996)[53]、信仰與理性(2006)

道德——直面邪惡(1988)、超越仇恨(1991)、審判仇恨(1992)、直面真相(1999)

政治——尋找憲法(1987)、後方(1991)、金錢萬能(1994)、交易民主(2002) 《國會山罪行》(2006)

媒體——《公眾思想》(1989)、《審查計劃》(1991)、《言論自由買賣》(1999)、《網路危機》(2006)

當代事件,例如伊朗門事件(《秘密政府》,1987)、1988年總統大選(《1988年大選》)、1992年總統大選(《傾聽美國》)以及9·11襲擊(《莫耶斯對話》)

醫療保健——《康復圈》(1991)、《療愈與心靈》(1993)、《偉大的醫療保健辯論》(1994)、《莫耶斯論成癮:離家很近》(1998)[54]、《我們自己的條件:莫耶斯論死亡》(2000)[55]

詩歌[56]——《文字的力量》(1989)、《生命的語言》(1995)、《玩弄文字》 (1999),《詩之聲》(1999)

環境——精神與自然(1991),《商業秘密》(2001),《瀕臨滅絕的地球》(2001),《美國第一條河》(2003),《上帝是綠色的嗎?》 (2006)

《金錢——出售體育用品》(1991)、《最低工資:新經濟》(1992)、《看好美國》(1993)、《倖存的美好時光》(2000)[57]

《青少年問題——我們所有的孩子》(1991)、《家庭第一》(1992)、《解決暴力問題》(1995)、《美國學校里的孩子們》(1996)

《移民——成為美國人》(2003)

這些節目通常由莫耶斯和他的妻子朱迪思·蘇珊娜·戴維森·莫耶斯通過他們於1986年創立的公共事務電視台製作。其他合作者包括電影製片人大衛·格魯賓和製片人瑪德琳·阿姆戈特[58]

《前線》(1990-1999)

1990年至1999年間,莫耶斯製作並主持了7集PBS新聞節目《前線:

全球《垃圾場》(1990年),探討有毒廢物

《斯普林菲爾德開戰》(1990年),探討海灣戰爭相關辯論

《重罪與輕罪》(1990年),探討伊朗門事件

《我們孩子的食物》(1993年),探討農藥

《邊緣生活》(1995年),探討經濟問題

《華盛頓的另一樁醜聞》(1998年),探討競選資金

《出售正義》(1999年),探討司法選舉

《比爾·莫耶斯與NOW》和《廣角》(2002-2005)

莫耶斯自2002年1月起在PBS主持電視新聞節目《比爾·莫耶斯與NOW》,為期三年。他於2004年12月17日從該節目退休,但不久后又回到PBS,於2005年主持《廣角》。離開NOW時,他宣布希望完成林登·B·約翰遜的傳記寫作。[59]

《比爾·莫耶斯日記》(2007-2010)

2007年4月25日,莫耶斯重返PBS,主持《比爾·莫耶斯日記》。在第一集《購買戰爭》(Buying the War)中,莫耶斯探討了他所謂的大眾媒體在伊拉克戰爭前夕的種種弊端。[60] 《購買戰爭》榮獲2008年第29屆年度新聞與紀錄片艾美獎最佳新聞雜誌報道獎。[61]

2009年11月20日,莫耶斯宣布將於2010年4月30日退出他的每周節目。[62]

《莫耶斯與公司》(2012-2015)

2011年8月,莫耶斯宣布推出一檔新的每周訪談節目《莫耶斯與公司》(Moyers & Company),該節目時長一小時,於2012年1月首播。[63]同月,莫耶斯還推出了BillMoyers.com。後來,《莫耶斯與公司》(Moyers & Company)節目時長縮短至半小時,由公共事務電視台製作,美國公共電視台發行。[64] 該節目被譽為公共媒體再次履行其既定使命,即播報商業媒體中未曾報道或報道不足的新聞和觀點。[65]

該節目於2015年1月2日結束。[66]

莫耶斯談民主播客

2020年,莫耶斯推出了一系列名為「莫耶斯談民主」的播客。對話內容包括:麗莎·格雷夫斯談論郵局衝突;希瑟·考克斯·理查森談論南方如何贏得內戰;希瑟·麥吉談論種族主義對美國社會的惡劣影響;以及比爾·T·瓊斯談論他的最新項目——從黑人船艙服務員的視角重新講述《白鯨》。該系列於2021年初結束。[67]

獎項

1995年,比爾·莫耶斯入選電視名人堂。[68] 同年,他還獲得了沃爾特·克朗凱特傑出新聞獎。[69] 2006 年,比爾·莫耶斯榮獲終身艾美獎。官方公告稱:「比爾·莫耶斯畢生致力於探索我們這個時代和我們國家的重大問題和思想,為電視觀眾提供有關政治和社會問題的明智視角」,並且「他的廣播節目的廣度和質量屢獲殊榮。美國國家電視藝術與科學學院授予他最高榮譽——終身成就獎,實屬恰當。」[70] 他獲得過 30 多項艾美獎以及幾乎所有其他重要的電視新聞獎,其中包括阿爾弗雷德·I·杜邦-哥倫比亞大學獎的金接力棒、皮博迪終身獎[71] 以及喬治·波爾克職業獎(他第三次獲得喬治·波爾克獎),以表彰其對新聞誠信和調查性報道的貢獻。他是美國藝術與文學學院和美國哲學學會的成員[72],並獲得過許多榮譽學位,包括美國電影學院的博士學位。[2] 2011年,莫耶斯被惠蒂爾學院授予榮譽人文文學博士學位(L.H.D.)。[73]

媒體評論

在2003年接受BuzzFlash.com採訪時[74],莫耶斯表示:「25年前,企業右翼和政治右翼向勞動人民宣戰,現在他們贏了。」 他指出:「富人越來越富,如果水漲船高,這或許無關緊要。」 然而,事實並非如此,「貧富差距達到了1929年以來的最大水平;中產階級深陷困境,而貧困的勞動者卻難以維持生計。」他補充道,隨著「企業和統治精英們攫取勝利果實」,政治權力的獲取途徑已變成「誰得其所,誰為此付出代價」。

與此同時,公眾未能做出反應,因為用他的話來說,「他們被媒體的喧囂分散了注意力,新聞被黨派目的所閹割或政治化」。為了佐證這一點,他提到了「拉什·林博的悖論:他安居在棕櫚灘的豪宅中,卻在全國範圍內煽動著那些手無寸鐵的工薪階層的怨恨,而這些人勉強維持生計,很大程度上是因為那些把拉什奉為英雄的企業和意識形態勢力……正如埃里克·奧特曼在他最近的著作中——我很自豪能夠參與促成這本書——中寫道,紅肉策略的一部分就是無情地攻擊主流媒體,因為他知道,如果新聞界被有效地恐嚇,無論是被自由主義偏見的指控,還是被記者自己對指控有效性的錯誤信念所嚇倒,保守派所崇敬的機構——美國企業、軍隊、有組織的宗教以及他們自己的意識形態影響力堡壘——將能夠逃避審查,並在相對不受挑戰的情況下增強對美國公共生活的影響力。」[74]

2004年12月,當他短暫退休時,美聯社援引莫耶斯的話說: 「我要公開講述我認為是我們這個時代最重要的故事:右翼媒體如何淪為共和黨全國委員會的黨派宣傳工具。我們有意識形態媒體,他們關心共和黨的選舉結果,也有主流媒體,他們關心的是底線。因此,我們沒有一個警惕、獨立、以美國人民為利益的媒體。」[75]

總統徵兵倡議

2006年7月24日,自由派政治評論員莫莉·艾文斯在進步網站Truthdig上發表了一篇題為《認真對待比爾·莫耶斯競選總統》的文章,呼籲他象徵性地參選。[76][77][78] 2006年10月,拉爾夫·納德響應了這一號召。[79] 莫耶斯最終沒有參選。

與公共廣播公司(CPB)內容衝突

2003年,美國公共廣播公司(CPB)董事長肯尼斯·湯姆林森致信PBS總裁帕特·米切爾,稱《NOW with Bill Moyers》「內容與法律對公共廣播所要求的平衡性相去甚遠」。[80] 2005年,湯姆林森在未告知CPB董事會或獲得其授權的情況下,委託對該節目進行了一項研究。[81] 這項研究由湯姆林森選定的弗雷德·曼恩進行,他是美國保守聯盟(American Conservative Union)20年的資深人士,也是一位保守派專欄作家。與這項研究本身一樣,曼恩的任命也未向CPB披露。[82]

湯姆林森表示,這項研究佐證了他所稱的「NOW的左翼傾向形象」。[83]保守派雜誌《美國觀察家》的執行主編喬治·紐邁爾在接受吉姆·萊勒主持的《新聞一小時》節目採訪時表示:「在我看來,PBS 就像一個自由主義壟斷機構,而比爾·莫耶斯就是這種尖銳左翼偏見的典型例證……[莫耶斯]利用他的節目作為攻擊保守派和共和黨人的平台。」[80]

新聞自由記者委員會曾公開批評新聞自由記者委員會主席干預節目製作獨立性的危險。[84] PBS監察員和自由新聞社指出,CPB自己在2003年進行的一項民意調查顯示,80%的美國人認為PBS「公正且平衡」。[85] 莫耶斯在全國媒體改革會議上的一次演講中表示,他曾多次邀請湯姆林森就此話題與他進行電視對話,但均遭到拒絕。[86]

2005年11月3日,應美國眾議院民主黨人的要求,CPB監察長肯尼斯·康茲提交了一份關於湯姆林森任期的報告,促使湯姆林森辭去了董事會職務。該報告於11月15日公布,該報告認定湯姆林森違反了《導演道德準則》以及公共廣播公司(CPB)和公共廣播公司(PBS)的法定條款。報告指出:「我們發現證據表明,公共廣播公司(CPB)前主席在與公共廣播公司(PBS)和CPB就製作一檔新公共事務節目進行談判期間,曾與該節目的一位創作者直接接觸,從而違反了法定條款和《導演道德準則》。我們的審查還發現,有證據表明「政治測試」是前主席在為CPB招聘總裁/首席執行官(CEO)時使用的主要標準,這違反了禁止此類行為的法定規定。」

2006年,PBS監察員的職責因這場爭議而再次受到重視,並發表了一篇專欄文章,題為「他回來了:莫耶斯,不是湯姆林森」。回顧那場衝突,莫耶斯告訴《波士頓環球報》:「在那裡,只要戰鬥就能生存,但這並不容易。事實上,肯尼斯·湯姆林森的所作所為最終造成了寒蟬效應。」[87]

組織

莫耶斯曾任美國外交關係委員會[88]主任(1967-1974),曾任彼爾德伯格集團[89]指導委員會成員,並從1990年起擔任舒曼媒體與民主中心主席。

個人生活

莫耶斯於2018年在林登·約翰遜總統圖書館

莫耶斯於1954年12月18日與製片人朱迪思·蘇珊·戴維森結婚。他們育有三個孩子和五個孫輩。

他的女兒蘇珊娜·莫耶斯曾是一名教師和編輯,著有歷史小說《直到所有這些事情都完成》(She Writes Press出版社,2022年9月13日出版)。

他的兒子威廉·科普·莫耶斯(CNN製片人、黑澤爾登基金會戒癮項目發言人)曾努力克服酗酒和快克成癮,這在《破碎:我的成癮與救贖故事》一書中有詳細描述。他在書中收錄了比爾·莫耶斯的信件,並稱這些信件「展現了一位父親對兒子的愛、一位父親對兒子的困惑,以及最終一位父親對兒子的滿足」。[90] 後來,他又與處方阿片類藥物成癮作鬥爭,同時使用丁丙諾啡(Suboxone)藥物以及祈禱和十二步療法等傳統戒癮方法,正如他在第二本書《破碎:止痛藥教會我關於生活和康復的知識》中所描述的那樣。[91]

他的另一個兒子約翰·莫耶斯協助創辦了TomPaine.com網站,這是一個「在線公共事務期刊,致力於進步分析和評論」。[92]

2025年6月26日,莫耶斯因前列腺癌併發症在曼哈頓一家醫院去世。[93]

已出版作品

《聆聽美國:一位旅行者重新發現他的國家》(1971年),哈潑雜誌出版社,ISBN 0-06-126400-8

《秘密政府:危機中的憲法:附水門事件論文摘錄》(1988年),合著者亨利·斯蒂爾·康馬傑,七鎖出版社,精裝本:ISBN 0-932020-61-5,1990年重印本:ISBN 0-932020-85-2,2000年平裝本:ISBN 0-932020-60-7;探討伊朗門事件

《神話的力量》(1988),主持人:比爾·莫耶斯,作者:約瑟夫·坎貝爾,Doubleday出版社,ISBN 0-385-24773-7

《思想的世界:與有思想的男女對話,探討當今美國生活以及塑造我們未來的思想》(1989),Doubleday出版社,精裝本:ISBN 0-385-26278-7,平裝本:ISBN 0-385-26346-5

《思想的世界 II:來自普通公民的公共意見》(1990),Doubleday出版社,精裝本:ISBN 0-385-41664-4,平裝本:ISBN 0-385-41665-2,1994年蘭登書屋珍藏版:ISBN 0-517-11470-4

《療愈與心靈》(1993),Doubleday出版社精裝本:ISBN 0-385-46870-9,1995年平裝本:ISBN 0-385-47687-6

《生命的語言:詩人的盛典》(1995年),雙日出版社精裝本:ISBN 0-385-47917-4,1996年平裝本:ISBN 0-385-48410-0,與34位詩人的對話

《創世紀:一場鮮活的對話》(1996年),雙日出版社精裝本:ISBN 0-385-48345-7,1997年平裝本:ISBN 0-385-49043-7

《溫迪修女與比爾·莫耶斯的對話:完整的對話》(1997年),WGBH教育基金會,ISBN 1-57807-077-5

《玩弄文字:詩人及其技藝的慶典》(1999年),威廉Morrow出版社,精裝本:ISBN 0-688-17346-2,2000年;Harper出版社,平裝本:ISBN 0-688-17792-1

莫耶斯論美國:一位記者和他的時代(2004年),新出版社,ISBN 1-56584-892-6,2005年;Anchor出版社,平裝本:ISBN 1-4000-9536-0;20篇精選演講及評論,以及特麗·格羅斯在《新鮮空氣》節目中的訪談[94]。

莫耶斯論民主(2008年),雙日出版社,ISBN 978-0-385-52380-6

比爾·莫耶斯日記:對話仍在繼續(2011年),新出版社

另見

Published works

Listening to America: A Traveler Rediscovers His Country (1971), Harper's Magazine Press, ISBN 0-06-126400-8

The Secret Government: The Constitution in Crisis : With Excerpts from an Essay on Watergate (1988), coauthor Henry Steele Commager, Seven Locks Press, hardcover: ISBN 0-932020-61-5, 1990 reprint: ISBN 0-932020-85-2, 2000 paperback: ISBN 0-932020-60-7; examines the Iran-Contra affair

The Power of Myth (1988), host: Bill Moyers, author: Joseph Campbell, Doubleday, ISBN 0-385-24773-7

A World of Ideas : Conversations With Thoughtful Men and Women About American Life Today and the Ideas Shaping Our Future (1989), Doubleday, hardcover: ISBN 0-385-26278-7, paperback: ISBN 0-385-26346-5

A World of Ideas II: Public Opinions from Private Citizens (1990), Doubleday, hardcover: ISBN 0-385-41664-4, paperback: ISBN 0-385-41665-2, 1994 Random House values edition: ISBN 0-517-11470-4

Healing and the Mind (1993), Doubleday hardcover: ISBN 0-385-46870-9, 1995 paperback: ISBN 0-385-47687-6

The Language of Life: A Festival of Poets (1995), Doubleday hardcover: ISBN 0-385-47917-4, 1996 paperback: ISBN 0-385-48410-0, conversations with 34 poets

Genesis: A Living Conversation (1996), Doubleday hardcover: ISBN 0-385-48345-7, 1997 paperback: ISBN 0-385-49043-7

Sister Wendy in Conversation with Bill Moyers: The Complete Conversation (1997), WGBH Educational Foundation, ISBN 1-57807-077-5

Fooling with Words: A Celebration of Poets and Their Craft (1999), William Morrow, hardcover: ISBN 0-688-17346-2, 2000 Harper paperback: ISBN 0-688-17792-1

Moyers on America: A Journalist and His Times (2004), New Press, ISBN 1-56584-892-6, 2005 Anchor paperback: ISBN 1-4000-9536-0; twenty selected speeches and commentaries, Interview with Terri Gross on Fresh Air.[94]

Moyers on Democracy (2008), Doubleday, ISBN 978-0-385-52380-6

Bill Moyers Journal: The Conversation Continues (2011), New Press

See also

採訪和分析的個人包括:

Individuals interviewed and profiled included:

Mortimer J. Adler (Six Great Ideas, 1982)https://en.wikipedia.org/wiki/Mortimer_J._Adler

Joseph Campbell (Joseph Campbell and the Power of Myth, 1988)https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell

Robert Bly (A Gathering of Men, 1990)https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bly

John Henry Faulk (The Man who Beat the Blacklist, 1990)https://en.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Faulk

Bernice Johnson Reagon (The Songs are Free, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Bernice_Johnson_Reagon

Sam Keen (Your Mythic Journey, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Keen

Oren Lyons (The Faithkeeper, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Oren_Lyons

Elie Wiesel (Facing Hate, 1991)https://en.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel

Donald Hall and Jane Kenyon (A Life Together, 1993)https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Hall

Janet Reno (Attorney General Janet Reno, 1993)https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Reno

Rita Dove (Poet Laureate Rita Dove, 1994)https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_Dove

Pete Seeger (Pure Pete Seeger, 1994)https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger

Huston Smith (The Wisdom of Faith, 1996)https://en.wikipedia.org/wiki/Huston_Smith

Bill T. Jones (Still/Here, 1997)https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_T._Jones

Desmond Tutu (Archbishop Tutu, 1999)https://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu

George Lucas (The Mythology of Star Wars, 1999)https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lucas

Ursula K. Le Guin (About the Lathe of Heaven, 2000)https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guin

References

Citations

"Mimi Swartz, " The Mythic Rise of Billy Don Moyers: From Marshall, Texas, he set off on a heroic journey: to become LBJ's protégé, the conscience of TV news, and the prophet of a brand-new faith," November 1989". Texas Monthly. Retrieved March 7, 2014.

"Bill Moyers". The Museum of Broadcast Communications. Archived from the original on May 17, 2008. Retrieved May 15, 2008.

"Bill Moyers Biographical Note". LBJ Library and Museum. Archived from the original on July 13, 2007. Retrieved June 7, 2007.

Mark the Moment! Peace Corps anniversary discussion, marking the 60th anniversary down to the minute, September 22, 2021, retrieved January 8, 2022

"Bill Moyers Says It All At The 25th Anniversary Conference | Peace Corps Worldwide". peacecorpsworldwide.org. Retrieved January 8, 2022.

"Salute to Peace Corps Giants | C-SPAN.org". www.c-span.org. Retrieved January 8, 2022.

"Proust Questionnaire: Bill Moyers". Vanity Fair. June 1, 2011. Retrieved January 8, 2022.

Coverdell, Paul D. (June 2003). "Voices From the Field" (PDF). Archived (PDF) from the original on December 31, 2015.

York, Carnegie Corporation of New. "Public Broadcasting Turns 50". Carnegie Corporation of New York. Retrieved February 3, 2022.

"President Johnson's Remarks". www.cpb.org. January 14, 2015. Retrieved February 3, 2022.

"Preserving Public Broadcasting at 50 Years". Library of Congress. Retrieved February 3, 2022.

terHorst, Jerald; Albertazzie, Col. Ralph (1979). The Flying White House. New York: Coward, McCann & Geoghegan. p. 225. ISBN 0-698-10930-9.

Johnson, David K. (2004). The Lavender Scare. Chicago: University of Chicago Press. p. 197. ISBN 0-226-40481-1.

"US Dept Justice FBI Investigation 1975". USDOJ. 1975. Retrieved May 10, 2008.

Hoover's men ran name checks on 15 of them, producing derogatory information on two (a traffic violation on one and a love affair on another) "Hoover's Political Spying for Presidents, TIME, 1975 "

Dallek, Robert (2005). Lyndon B. Johnson: Portrait of a President. UK: Oxford University Press. p. 188. ISBN 0-19-515921-7. When reporters on his campaign plane pressed him for a comment, he would only speak 'off the record.' 'What a way to win an election,' he said, 'Communists and cocksuckers.'

"US Senate Select Committee To Study Governmental Operations, With Respect To Intelligence Activities" (PDF). Archived (PDF) from the original on May 28, 2008. Retrieved May 14, 2008.

Silberman, Acting Deputy Attorney General in 1975, says Moyers called his office and said the document was a "phony CIA memo" but declined Silberman's offer to conduct an investigation to clear his name. ""Hoover's Institution," The Wall Street Journal, 2005 Archived February 27, 2009, at the Wayback Machine" Moyers responded that Silberman's account of the conversation was at odds with his. "Removing J. Edgar's name, Robert Novak, CNN, 2005 Archived March 3, 2016, at the Wayback Machine"

Robert Novak (December 1, 2005). "Removing J. Edgar's name". CNN. Retrieved February 23, 2009.

"Letter to Bill Moyers from FBI – December 2, 1964" (PDF). The Washington Post. Archived from the original (PDF) on March 26, 2009. Retrieved February 23, 2009.

Stephens, Joe (February 19, 2009). "Valenti's Sexuality Was Topic For FBI: Under Pressure, LBJ Let Hoover's Agents Investigate Top Aide". The Washington Post. pp. A01. Retrieved February 20, 2009.

Kotz, Nikc (2005). Judgment days: Lyndon Baines Johnson, Martin Luther King, Jr., and the laws that changed America. New York: Houghton Mifflin Harcourt. p. [1].

Barnes, Bart (May 30, 1998). "Barry Goldwater, GOP Hero, Dies". The Washington Post. Retrieved January 17, 2010.

"The Power of Myth". The New Republic. August 19, 1991.

Fox, Margalit (June 17, 2008). "Tony Schwartz, Father of 'Daisy Ad' for the Johnson Campaign, Dies at 84". The New York Times. Retrieved January 17, 2010.

Gibbons, William Conrad (1995). The U.S. Government and the Vietnam War: Executive and Legislative Roles and Relationships. Princeton University Press. pp. 69pp. ISBN 0-691-00635-0.

"Booknotes: Flashbacks On Returning to Vietnam". booknotes.org. Archived from the original on November 16, 2010. Retrieved February 28, 2009. And Moyers was present during some of this showdown stuff about me being a Communist, clearly knew it was a bluff. As I say, there are limits, I think, even to being a good soldier. And even if one does, I think there is a time to come clean.

Gunther, Marc (May 29, 1992). "Is ill will behind piece '60 Minutes' plans to do on PBS' Bill Moyers?". The Baltimore Sun. Retrieved February 28, 2009. Mr. Moyers wonders aloud whether his hard-hitting coverage of presidents Reagan and Bush has vexed Mr. Wallace and Mr. Safer, who, friends say, have become more politically conservative as they've grown older and wealthier.

Anderson, Patrick (April 3, 1966). "No. 2 Texan in the White House". The New York Times. pp. SM1.

Simpson, James B. (1988). Simpson's Contemporary Quotations, No. 848. Houghton Mifflin. ISBN 0-395-43085-2. Archived from the original on December 5, 2008.

Halberstam 1972, p. 250.

McNamara 1966.

Daniel Ellsberg, Secrets, 197f

Carr, David (December 17, 2004). "Moyers Leaves a Public Affairs Pulpit With Sermons to Spare". The New York Times. Retrieved June 4, 2007.

Moyers to LBJ: Hope You Change Mind about Running Miller Center: American President, YouTube, Accessed October 29, 2020

"Bill Moyers." Contemporary Heroes and Heroines, Book IV. Gale Group, 2000. Reproduced in Biography Resource Center. Farmington Hills, Mich.: Gale, 2010.

Gale Research (1998). Encyclopedia of World Biography. University of Michigan: Gale Research. p. 215. ISBN 0-7876-2551-5.

"Bill Moyers." Newsmakers 1991, Issue Cumulation. Gale Research, 1991. Reproduced in Biography Resource Center. Farmington Hills, Mich.: Gale, 2010.

Contemporary Authors Online, Gale, 2010. Reproduced in Biography Resource Center. Farmington Hills, Mich.: Gale, 2010.

"The Press: How Much Independence?". Time. April 27, 1970. Archived from the original on October 30, 2010. Retrieved February 15, 2010.

Keeler, Robert F. (1990). Newsday: a candid history of the respectable tabloid. Morrow. pp. 460–61. ISBN 1-55710-053-5.

"Newsday Goes For Nixon, But Moyers Balks". Chicago Tribune. October 17, 1968. Retrieved February 15, 2010.

"Moyers Resigns Post at Newsday". The New York Times. May 13, 1970. Retrieved February 15, 2010.

Raymont, Henry (March 13, 1970). "Newsday Employes Seek to Block Sale of the Paper". The New York Times. Retrieved February 15, 2010.

Shister, Gail (April 18, 2006). "Opinions Differ on CBS News' Commentary Plan". The Philadelphia Inquirer. Archived from the original on September 27, 2007. Retrieved June 7, 2007 – via Free Press.

Boyer, Peter J. (November 7, 1986). "Bill Moyers Is Expected to Keep Tie to CBS News". The New York Times. Archived from the original on February 3, 2018. Retrieved March 1, 2022.

Boyer, Peter J. (November 21, 1986). "Moyers Will Sever CBS Tie". The New York Times. Archived from the original on August 12, 2017. Retrieved March 1, 2022.

"Moyers, Bill: U.S. Broadcast Journalist". Museum of Broadcast Communications. Archived from the original on June 8, 2007. Retrieved June 7, 2007.

"Rosedale: The Way It Is". Archived from the original on January 9, 2016.

Nir, Sarah Maslin (June 21, 2020). "A Racist Attack on Children Was Taped in 1975. We Found Them". The New York Times. Retrieved December 8, 2020.

"Series Archive".

O'Connor, John J. (September 12, 1988). "Reviews/Television - Bill Moyers Examines Public Issues - NYTimes.com". The New York Times. Retrieved February 13, 2015.

Kemenetz, Rodger (October 20, 1996). "In the Beginning There Was a Bible Discussion Group. And Then PBS Came Calling". The New York Times. Retrieved December 8, 2021.

Brennan, Patricia (March 28, 1998). "From the Moyers Family to Yours". Washington Post. Retrieved December 8, 2021.

Rosenfeld, Megan (September 9, 2000). "'Moyers on Dying': Potent Medicine". Washington Post. Retrieved December 8, 2021.

Barber, David. "What Makes Poetry 'Poetic'?". The Atlantic. Retrieved December 8, 2021.

Goodman, Walter (March 28, 2000). "Tracking the Toll After 2 Breadwinners Lose Jobs". The New York Times. Retrieved December 7, 2021.

"Madeline Amgott Dead: Pioneering Female TV News Producer Dies at 92". Variety. July 22, 2014. Retrieved August 14, 2014.

"Bill Moyers to leave PBS". USA Today. AP. February 19, 2004. Retrieved June 7, 2007.

Lowry, Brian (April 20, 2007). "Bill Moyers Journal: Buying the War". Variety. Archived from the original on May 9, 2010. Retrieved May 20, 2010.

"Buying the War: How Big Media Failed Us in Iraq". Moyers & Company. Retrieved November 23, 2021.

Jensen, Elizabeth (November 20, 2009). "Bill Moyers to Leave Weekly Television". The New York Times. Archived from the original on November 23, 2009. Retrieved November 21, 2009.

Elizabeth Jensen (August 22, 2011). "Bill Moyers Returns to Public Television, but Not PBS". The New York Times. Retrieved February 13, 2015.

08-25-2011 Bill Moyers, Host of New Public Television Series Moyers & Company, Keynote Speaker at APT Fall Marketplace 2011[permanent dead link]

"Bill Moyers Is Back". FAIR. Retrieved February 13, 2015.

Jensen, Elizabeth (September 18, 2014). "Moyers Says Show Really Is Ending This Time". The New York Times. Retrieved September 18, 2014.

"Moyers on Democracy Podcast". Moyers & Company. Archived from the original on April 15, 2020. Retrieved December 10, 2021.

"Television Hall of Fame Honorees: Complete List". Television Academy.

Arizona State University (January 29, 2009). "Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication". Retrieved November 23, 2016.

"Bill Moyers to receive Lifetime Achievement Award at News & Documentary Emmy Awards" (Press release). National Television Academy. August 1, 2006. Archived from the original on September 27, 2007. Retrieved June 7, 2007.

63rd Annual Peabody Awards Archived August 20, 2016, at the Wayback Machine, May 2004.

"APS Member History". search.amphilsoc.org. Retrieved December 21, 2021.

"Honorary Degrees | Whittier College". www.whittier.edu. Retrieved December 6, 2019.

"Bill Moyers is Insightful, Erudite, Impassioned, Brilliant and the Host of PBS' "NOW"". interview. BuzzFlash.com. October 28, 2003. Archived from the original on December 6, 2006. Retrieved December 18, 2006.

Frazier Moore (2004). "Bill Moyers Retiring From TV Journalism". Associated Press. Archived from the original on June 12, 2007. Retrieved July 25, 2007.

"Ivins: Reality-based candidate – Jul 25, 2006". CNN. Retrieved February 16, 2010.

Ivins, Molly (July 24, 2006). "Run Bill Moyers for President, Seriously". Truthdig. truthdig.com. Retrieved June 9, 2007.

Nichols, John (July 28, 2006). "Bill Moyers For President? Absolutely". cbsnews.com. Archived from the original on July 29, 2020. Retrieved November 24, 2021.

Nader, Ralph (October 28, 2006). "Bill Moyers For President". CommonDreams. Archived from the original on June 13, 2007. Retrieved June 9, 2007.

"Public Broadcasting Under Fire". NewsHour with Jim Lehrer. PBS. June 21, 2005. Archived from the original on June 24, 2005. Retrieved February 14, 2010.

Labaton, Stephen (November 16, 2005). "Ex-Chairman of Public Broadcasting Violated Laws, Inquiry Suggests" Archived January 13, 2015, at the Wayback Machine. The New York Times.

Labaton, Stephen (June 21, 2005). "Public Broadcasting Monitor Had Worked at Center Founded by Conservatives". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved February 22, 2022.

Bode, Ken A. (September 1, 2005). "CPB Ombudsmen Reports: The Question Of "Balance"". Retrieved June 17, 2010.

"Screening for bias". The Reporters Committee for Freedom of the Press. Retrieved February 22, 2022.

"Bill Moyers to Address PBS Controversy at National Conference for Media Reform in St. Louis". Free Press (Press release). May 12, 2005. Retrieved February 22, 2022.

"Bill Moyers' speech to the National Conference for Media Reform". Free Press. May 15, 2005. Archived from the original on July 4, 2007. Retrieved February 22, 2022.

"Moyers: "Tomlinson had a chilling effect"". Current (publication of American University School of Communication). October 16, 2006. Retrieved February 22, 2022.

"History of CFR". Council on Foreign Relations. Archived from the original on July 22, 2012. Retrieved March 1, 2022.

"Former steering Committee Members – Bilderberg Group". Archived from the original on February 2, 2014. Retrieved November 19, 2013.

"Moyers's memoir serves as a voice for recovery". Retrieved May 15, 2008.

Richtel, Matt (September 7, 2024). "Broken Again. A National Advocate for Drug Recovery Relapses". The New York Times.

"TomPaine.common sense: About Us". Archived from the original on July 10, 2010. Retrieved July 15, 2010.

Bernstein, Fred (June 26, 2025). "Bill Moyers, eminence of public affairs broadcasting, dies at 91". The Washington Post. Retrieved June 26, 2025.

"Journalist Bill Moyers". NPR.org. Retrieved January 8, 2022.

Sources

Halberstam, David (1972). The Best and the Brightest. Random House. ISBN 978-0449908709.

McNamara, Robert (May 18, 1966). "Security in the Contemporary World" (PDF).

External links

Wikimedia Commons has media related to Bill Moyers.

Wikiquote has quotations related to Bill Moyers.

Bill Moyers website and video library

Essays by Bill Moyers

Bill Moyers channel on Vimeo

Bill Moyers appearances on C-SPAN

Bill Moyers appearances on Charlie Rose

Bill Moyers at IMDb

Bill Moyers Soundcloud channel

Bill Moyers on Inequality in America

Bill Moyers January 2007 Address to the National Conference for Media, Memphis, Tennessee 'Life on the Plantation'

Bill Moyers Speech at 2008 National Conference for Media Reform (video)

Bill Moyers: "The Radical Right Wing Is Very Close to Achieving a Longtime Goal of Undermining the Independence of Public Broadcasting" – interview on Democracy Now!

Bill Moyers Howard Zinn Lecture (video) Bill Moyers lecture at Boston University

1,321 / 5,000

政治職務

前任:

沃爾特·詹金斯

事實上的

白宮辦公廳主任

事實上的

1964-1965 繼任:

傑克·瓦倫蒂

事實上的

前任:

喬治·里迪

白宮新聞秘書

1965-1967 繼任:

喬治·克里斯蒂安

媒體職務

新任:《Now》節目主持人

2002-2005 繼任:

大衛·布蘭卡西奧

比爾·莫耶斯獲獎記錄

資深記者

白宮新聞秘書

資深記者

PBS

權威控制資料庫 在維基數據上編輯

分類:1934年出生 2025年去世 20世紀美國記者 21世紀美國記者 愛丁堡大學校友 美國男記者 美國媒體評論家 美國電視新聞主播 俄克拉荷馬州浸信會教徒 德克薩斯州浸信會教徒 紐約州前列腺癌死亡人數 喬治·波爾克獲獎者林登·約翰遜政府人員美國哲學學會成員比爾德伯格集團指導委員會成員穆迪傳播學院校友國家人文獎章獲得者新聞與紀錄片艾美獎獲得者《新聞日報》人物皮博迪獎獲得者新澤西州伯納茲維爾人俄克拉荷馬州雨果人德克薩斯州馬歇爾人黃金時段艾美獎獲得者西南浸信會神學院校友德克薩斯州民主黨人聯合基督教會成員白宮新聞秘書美國作家協會獎獲得者

Political offices

Preceded by

Walter Jenkins

De facto

White House Chief of Staff

De facto

1964–1965 Succeeded by

Jack Valenti

De facto

Preceded by

George Reedy

White House Press Secretary

1965–1967 Succeeded by

George Christian

Media offices

New office Host of Now

2002–2005 Succeeded by

David Brancaccio

Awards for Bill Moyers

vte

White House Press Secretaries

vte

PBS

Authority control databases Edit this at Wikidata

Categories: 1934 births2025 deaths20th-century American journalists21st-century American journalistsAlumni of the University of EdinburghAmerican male journalistsAmerican media criticsAmerican television news anchorsBaptists from OklahomaBaptists from TexasDeaths from prostate cancer in New York (state)George Polk Award recipientsLyndon B. Johnson administration personnelMembers of the American Philosophical SocietyMembers of the Steering Committee of the Bilderberg GroupMoody College of Communication alumniNational Humanities Medal recipientsNews & Documentary Emmy Award winnersNewsday peoplePeabody Award winnersPeople from Bernardsville, New JerseyPeople from Hugo, OklahomaPeople from Marshall, TexasPrimetime Emmy Award winnersSouthwestern Baptist Theological Seminary alumniTexas DemocratsUnited Church of Christ membersWhite House press secretariesWriters Guild of America Award winners

- [06/26]以色列對伊朗靠近伊拉克邊境的胡澤斯坦省發動了猛烈襲擊

- [06/26]伊朗南部魚湯食譜(GHALIEH MAHI)猶太人什麼看法?

- [06/27]哈德遜河谷---世界紫羅蘭之都

- [06/28]歷史最無情 大神索維爾: 我們現在的處境

- [06/28]看沒有閱兵范兒的美軍如何擊潰撲向杜魯門航母的導彈飽和攻擊

- [06/28] 他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名

- [06/29]當心!西蘭花三不吃 蛋白質五家強

- [06/30]老高小吳玩命救美 :誰更勇敢??

- [06/30]米爾克基神塑文化 海塞斯斬妖不廢話

- [06/30]欽思一吟 川戰三笑

- [07/02]章惇的發音 / 美國政府不應該有中國人

- [07/04]人類沒有陰莖骨,是進化出包還是上帝沒收了?世界平均尺寸?

- [07/04]紐約同城地鐵賽明開打 美核航母首訪馬尼拉港 越童通殺

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 顧曉軍53:我與AI就「王小波」大戰數小時

- 奧之細道:給陶勇將軍當秘書,見證戰火中的婚姻奇緣

- 謝盛友:基督聖體聖血節巡遊

- 8288:上海文革「搶房」中的眾生相

- 顧曉軍53:應對藍州騷亂,佛州打了個樣

- bobzhou:美國人叫出 NO KING 俄國人要『好沙皇』

- 顧曉軍53:章立凡走了

- 謝盛友:德國歷史名城愛爾福特(Erfurt)

- 飛雲:愚昧山民與高級現代人對話「四大自由」

- 顧曉軍53:美國精神,從「五月花「到「哈佛」

- change?:索維爾警告2030年美國將徹底崩潰

- bobzhou:人人自危,總有一天一款罪名適合你

- 顧曉軍53:美帝四件大事,山雨欲來

- 8288:一個人的熱鬧與一群人的孤獨

- bobzhou:中美二國交往的開端----「中國皇后」號

- bobzhou:從江南地區看土地改革時真正的農民對地主的態度

- bobzhou:杜月笙的本領就是沒錢可以開銀行

- change?:川普暗示幾天內美台建交?為啥有些"老粗"更能辦大事?

- bobzhou:文革荒唐事,報紙合起來透亮看造出反革命