- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

南極洲各考察站今日(06/25/2025)氣溫(攝氏)

阿博阿站(芬蘭站)

-23°

阿蒙森-斯科特南極站(美國站)

-46°

阿爾克托斯基站(波蘭站)

29°

阿蒂加斯站(烏拉圭站)

27°

阿圖羅·帕羅迪站(智利站)

-15°

阿圖羅·普拉特站(智利站)

24°

貝爾格拉諾二號站(阿根廷站)

-5°

貝爾格拉諾站(阿根廷站)

-5°

別林斯高晉站(俄羅斯站)

28°

布朗寧山口站(紐西蘭站)

-2°

希雷夫角野外站(美國站)

29°

凱西站(澳大利亞站)

10°

費拉茲司令站(巴西站)

29°

康科迪亞站(法國-義大利聯合站)

-60°

戴維斯站(澳大利亞站)

-3°

富士圓頂站(日本站)

13°

德魯日納亞四號站(俄羅斯站)

1°

杜蒙迪爾維爾站(法國站)

6°

謎湖站(紐西蘭站)

-2°

埃斯庫德羅站(智利站)

28

Antarctica Weather Conditions

Aboa Station

-23°

Amundsen-Scott South Pole Station

-46°

Arctowski Station

29°

Artigas Station

27°

Arturo Parodi Station

-15°

Arturo Prat Station

24°

Belgrano II Station

-5°

Belgrano Station

-5°

Bellingshausen Station

28°

Browning Pass Station

-2°

Cape Shirreff Field Station

29°

Casey Station

10°

Commandante Ferraz Station

29°

Concordia Station

-60°

Davis Station

-3°

Dome Fuji Station

13°

Druzhnaya 4 Station

1°

Dumont d'Urville Station

6°

Enigma Lake Station

-2°

Escudero Station

28

如何在地球上最與世隔絕的地方建造房屋?幾十年來,南極洲——唯一沒有原住民的大陸——只提供最簡陋的木屋作為人類的庇護所。但正如馬修·泰勒所發現的,在地球上最寒冷、最乾燥、風力最強的地區,建築正變得越來越時尚。

巴西費拉茲司令站設計

圖片來源:Estúdio 41 / Afaconsult

這是一個令人眼前一亮的未來主義設計——一座深色、光滑、低矮修長的建築,將被設計成一個可同時容納最多65人的臨時海濱住所。

造價高達1億美元(8000萬英鎊)。雖然由一家中國公司建造,但它並不在中國境內,幾乎沒有人會親眼目睹它。

費拉茲司令站內部景觀

圖片來源:Estudio 41 Arquitetura

歡迎來到巴西費拉茲司令站南極科考站。

原站於2012年被燒毀后,巴西海軍發起了一項建築競賽,尋求替代方案,最終由一家當地公司中標,並將建設招標權授予了中國國防工程承包商CEIEC。該站預計將於2018年竣工。

巴西費拉茲司令站設計圖

圖片來源:Estúdio 41/Afaconsult

圖片說明:

上層建築將包含艙室、餐廳和生活區;下層建築將容納實驗室和操作區。

該站位於南極洲海岸附近的一個小島上,距離南美洲南端約1000公里(600英里)。這裡沒有定期航線,也遠離任何航道。

即使你能親自到達,費拉茲司令站也像所有南極科考站一樣不對公眾開放。除了駐紮在那裡的工作人員之外,幾乎沒有人能親眼目睹它。那麼,你可能會問,為什麼要在建築風格上投入如此多的資金呢?一座平淡無奇但功能齊全的建築難道不也一樣嗎?

然而,巴西並非唯一一個斥資打造引人注目設計的國家。

2013年,印度也啟用了巴拉蒂站,其設計也採用了類似的現代主義風格。

巴拉蒂

圖片來源:IMS / bof

圖片說明:

巴拉蒂站由bof arkitekten設計,俯瞰大海,用於研究極地海洋生物。

為了便於運輸和建造,它由134個預製集裝箱組成,但從外觀上你絕對猜不到它的樣子。

南極光下的巴拉蒂站

圖片來源:NCAOR

次年,韓國啟用了張保皋站——一個由鋼筋塊吊起的宏偉的三翼艙體,可容納60名機組人員。

南極洲張保皋站

圖片來源:EPA

圖片說明:

據說,張保皋的空氣動力學三臂設計能夠抵禦惡劣天氣。

這種建築風格如此華麗的原因何在?

「南極站已經相當於冰面上的大使館,」《極地期刊》主編、《中國作為極地大國》一書的作者安妮-瑪麗·布雷迪教授說道。

「它們是一個國家在南極洲利益的展示——地位的象徵。」

這些利益可能純粹出於科學考慮。但僅僅40多年後,礦產勘探禁令就變得更容易審查了,每個參與南極活動的參與者也都希望做好準備,一旦情況發生變化,就能抓住機會。

在冰層上建造一座引人注目的建築,如今已然成為古代探險家插旗的現代版。

事情並非總是如此。

1903年3月,蘇格蘭國家南極探險隊的33名隊員登陸南奧克尼群島,並建造了一座干砌石屋。

科學家們參觀南極洲的奧蒙德屋

圖片來源:Alamy

探險隊隊長威廉·布魯斯以愛丁堡氣象學家羅伯特·特雷爾·奧蒙德的名字,隆重地將其命名為奧蒙德屋。這是南極洲的第一座永久性建築,如今由阿根廷政府作為其奧卡達斯基地的一部分進行維護。

此後數年,在阿蒙森、斯科特、沙克爾頓和莫森領導的極地探險英雄時代,這片白色的大陸上再也沒有比木屋更華麗的建築了。

約翰·克里在沙克爾頓的小屋

圖片來源:法新社

圖片說明:

美國國務卿約翰·克里於11月參觀了沙克爾頓的小屋

隨後,受1957-58年國際地球物理年(IGY)的推動,南極洲迎來了相對繁榮的建設時期。IGY促成了1959年的《南極條約》,該條約暫停了所有領土主張,但這也促使許多國家開始通過其他方式鞏固其在南極洲的存在,例如建設。

該條約的條款賦予在南極洲進行「實質性研究活動」的國家在會議上投票決定該大陸的未來,這也是維持其實際存在的另一個動機。

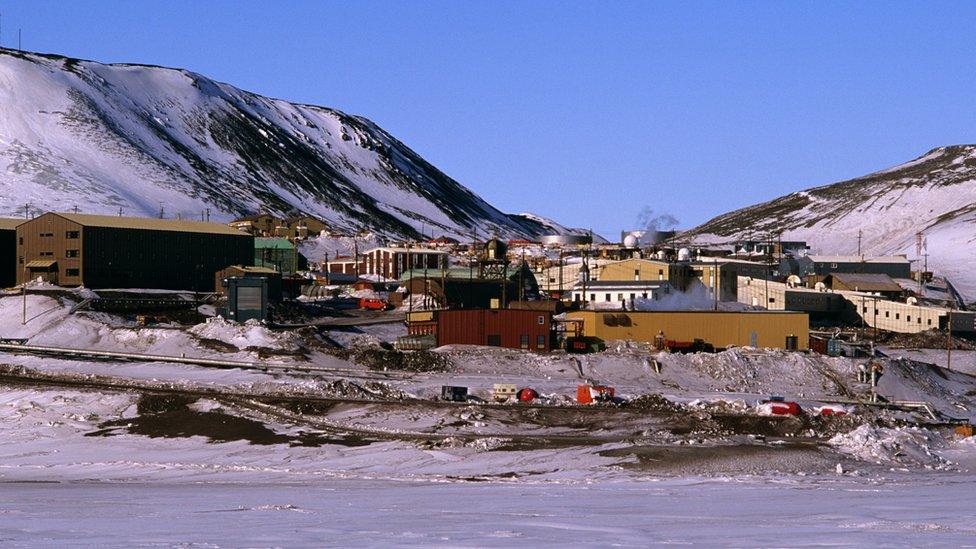

美國龐大的麥克默多研究站就建於這一時期。從 1962 年到 1972 年,這裡一直由一座核反應堆供電,是該大陸上最大的定居點,夏季人口約為 1,200 人。

南極洲麥克默多站

圖片來源:Getty Images

圖片說明:

麥克默多站擁有港口、海冰和冰架上的飛機跑道以及直升機停機坪。

白線 10 像素

南極洲麥克默多站咖啡館

圖片來源:Peter Rejeck,NSF

圖片說明:

麥克默多咖啡館為工作人員提供熱飲,並附設一家小型電影院——雪之教堂,一座非宗派的基督教教堂,就在附近。

然而,多年來,由於在南極洲建造任何東西都面臨巨大的技術和後勤困難,建築的華麗外觀一直被擱置一旁。

當氣象學家 Peter Gibbs 於 1980 年抵達時,英國的哈雷站還只是「幾間位於巨大鋼管內的木屋」。它被埋在 15 米(50 英尺)厚的積雪之下。

「就像住在潛艇里,上下梯子才能進出,」吉布斯回憶道。

南極洲哈雷三號的車庫入口

圖片來源:英國南極調查局

圖片說明:

哈雷三號建於1973年,由於進出不便和通風問題,於1983年被廢棄。

南極洲整體降水稀少,被歸類為沙漠,但沿海地區會下雪,而內陸地區的低溫意味著積雪堆積的速度比融化的速度快。極地風將這些積雪吹向大陸周圍,因此任何矗立在平坦地面上的物體都會迅速被吹雪的順風「尾巴」吹走。積雪很容易淹沒和摧毀建築物。

第一個哈雷站建於1956年,12年後被廢棄,用吉布斯的話來說,它也變得「像一艘潛艇」。

他參與研究的哈雷三號站建於1973年,僅運行了10年。直到2013年哈雷六號抵達之前,所有站都因積雪和其所處的移動冰架而無法運行。在哈雷站所在地,冰層每天向海面滑動約1.5米(5英尺),但為了保持準確性,該站的科學測量必須逐年在同一地點進行。

哈雷六號站

圖片來源:Michal Krzysztofowicz

圖片說明:

哈雷六號站由Hugh Broughton Architects和Aecom設計,其紅色模塊包含公共區域。

然而,哈雷六號站是南極洲首個可移動的科考站。它的八個相互連接的艙室——就像巨大的彩色火車車廂,可以相互隔離以限制火勢蔓延——安裝在安裝在8米長巨型滑雪板上的液壓支腿上。這意味著艙室可以彼此拆卸,用推土機拖到新位置,然後重新組裝整個空間站。

這種設計得到了很好的利用,因為哈雷號目前正在移動,以避開附近冰層中出現的裂縫。

哈雷六號既華麗又舒適。

哈雷六號卧室

圖片來源:James Morris

圖片說明:

與之前的哈雷空間站不同,現在每個卧室都有一扇通向室外的窗戶。

其精緻的卧室感覺就像一家高檔的經濟型酒店。室內裝飾以鮮艷的紅色、藍色和綠色為主,以彌補室外色彩的不足。哈雷的撞球桌和沙發位於南極洲唯一的雙層高內部空間下方,高大的半透明窗戶透出時尚的燈光——至少在冬季的幾個月里,這在黑暗中是無法看到的。酒吧旁邊是一段螺旋樓梯,樓梯表面覆以芳香的黎巴嫩雪松木飾面,旨在激發人們在幾乎完全沒有氣味的南極環境中常常被忽視的感官體驗。

螺旋樓梯

「所有最新的基地都不僅外觀精美,而且科學性能卓越——這反映了我們時代的優先事項,」安妮-瑪麗·布雷迪說道。

南非是首批解決積雪問題的國家之一,其於1997年啟用的SANAE IV基地就是其中之一。該基地採用類似支柱的設計,使積雪能夠吹入建築物下方。

南極洲Sanae IV科考站

圖片來源:羅斯·霍夫邁爾博士

德國在其於2009年啟用的諾伊邁爾III基地上也採用了同樣的理念,並進行了進一步的改進。16根液壓支柱使整個兩層建築每年可以升高約一米。然後將每根柱子的底部抬起,並重新放置在新的堅固的積雪基座上。

諾伊邁爾三號研究站

圖片來源:美國環保署

圖片說明:

諾伊邁爾三號研究站始終高出冰層6米——夏季最多可容納50人,冬季最多可容納9人。

白線 10像素

康考迪亞研究站

圖片來源:法新社/蓋蒂圖片社

圖片說明:

與英國的哈雷科學實驗站一樣,康考迪亞——一座由義大利和法國合作的研究設施,被歐洲航天局用於研究與世隔絕對人體和心理的影響——最近的居民駐紮在600公里(370英里)之外。

南極建築的另一個關鍵要素是能源效率。大多數研究站使用極地柴油,這種燃料價格昂貴、污染嚴重且運輸困難。比利時的伊麗莎白公主站是一個由鋼製支柱支撐的空氣動力學艙,是第一個零排放的研究站。

自2009年落成以來,該站完全依靠太陽能和風能運行。

國際極地基金會,Rene Robert

圖片說明:

伊麗莎白公主站擁有九颱風力渦輪機

白線 10 像素

南極洲伊麗莎白公主站

圖片來源:國際極地基金會,René Robert

圖片說明:

光伏太陽能電池板也提供電力,而熱能太陽能電池板則融化積雪並為浴室和廚房提供熱水

如果說伊麗莎白公主站看起來像邦德電影里的場景,那麼中國最新的南極科考站——第四個南極科考站——泰山站則被比作一個飛碟。它於2013-14年在45天內倉促建成,預計僅能使用幾年。

南極泰山研究中心

圖片來源:Alamy

圖片說明:

泰山研究中心模型——中國在南極洲的第四個科考站

「中國今年可能會開始建造第五個科考站,」Anne-Marie Brady說道。

和其他科考站一樣,很少有人能看到它。

加入對話 - 在 Facebook、Instagram、Snapchat 和 Twitter 上找到我們。

- [06/24]索維爾說川普過於虛張聲勢,該咋辦?

- [06/24]【獨家】川普和普京的秘密和平計劃:他們如何摧毀英國的戰爭機器

- [06/24]摩薩德硬杠川普偷襲 莫斯科轉讓伊朗核武器

- [06/24]拉比大叔:反猶太復國主義不等於反猶太主義,正相反

- [06/25]川普總統在空軍一號上與媒體嘎嘎交談 說太噁心了

- [06/25] 南極哪國基地從昔日木屋變得科幻時尚?

- [06/26]觀看:川普在北約峰會上講話/分析:川核打擊逼鬼現形

- [06/26]以色列對伊朗靠近伊拉克邊境的胡澤斯坦省發動了猛烈襲擊

- [06/26]伊朗南部魚湯食譜(GHALIEH MAHI)猶太人什麼看法?

- [06/27]哈德遜河谷---世界紫羅蘭之都

- [06/28]歷史最無情 大神索維爾: 我們現在的處境

- [06/28]看沒有閱兵范兒的美軍如何擊潰撲向杜魯門航母的導彈飽和攻擊

- [06/28]他以對美國新聞媒體公司化結構的尖銳批評而聞名

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.職場內外]

change?最受歡迎的博文

其它[職場內外]博文更多

- change?:最高法院支持川普跨性別軍人禁令 美軍重回戰鬥本色

- change?:川式「雙規」?聯邦緊急事務管理局局長被緊急架走

- change?:FDA疫苗主管因妄批敢訓部長RFK被迫走人

- change?:烏克蘭「超級士兵」打破「致命性」的刻板印象

- change?:「若不能回家我也考慮去韓國」--韓媒採訪烏克蘭俘虜朝鮮兵

- change?:奧特曼vs馬斯克:誰是最適合守護人類未來的人?

- 8288:離職才敢說!前員工爆料各行各業「不能說的秘密」

- change?:美國私人飛機飛行員能賺多少錢?

- 8288:馬屁太神聖,而不是職業太神聖

- 8288:美國碼頭工人罷工迎戰生計最大威脅:自動化

- 8288:AI 熱延燒引發人們危機感

- qwxqwsean:徐暢在中國的打工經歷摘抄

- change?:強震中台灣護士爭先護嬰兒視頻感動全網

- change?:「低工資發達國家」日本怎麼了?

- change?:金正恩開著"我們的世界上威力最強的新型坦克"冒頭

- change?:被法國搶走訂單…中國戰鬥機出口夢落空

- change?:「最有趣的女人"-華女金融業轉行做華爾街色女郎十二月生意火爆

- 8288:你能看懂領導簽字的「暗語」嗎?

- 劉龍珠律師:講葷段子也算性騷擾 美國華人老闆一半都是色狼!

- 解濱:美國將要爆發的一場新的技術革命