- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

日落時的閉關禪堂

Retreat Meditation Hall at sunset

靈岩禪修中心(Spirit Rock Meditation Center),俗稱「靈岩」,是位於加州伍德克雷的一家禪修中心。它專註於佛陀在內觀禪修(Vipassana,又稱「洞見禪修」)傳統中提出的教誨。該中心成立於1985年,當時名為「西部內觀禪修中心」(Insight Meditation West), 每年約有4萬人次前來參觀。《舊金山紀事報》稱其為「灣區最著名的佛教禪修中心之一」

歷史

1975年,一群在亞洲受訓的西方禪修導師在馬薩諸塞州巴里創立了內觀禪修協會(IMS),其中包括傑克·康菲爾德(Jack Kornfield)、約瑟夫·戈德斯坦(Joseph Goldstein)、詹姆斯·巴拉茲(James Baraz)和莎倫·薩爾茨伯格(Sharon Salzberg)。 在IMS工作十年後,康菲爾德於1986年攜家人搬到北加州,並開始在聖安塞爾莫的一處私人住宅中舉辦周一晚間的禪修課程。最終,課程擴展到診所,再擴展到當地教堂。1985年,一群舊金山灣區的禪修學生和老師註冊成立了「西部內觀禪修」(Insight Meditation West),旨在購置土地,建立西海岸的內觀禪修中心。成員包括康菲爾德、詹姆斯·巴拉茲、西爾維婭·布爾斯坦和安娜·道格拉斯。 發起人和首任董事會主席是勞埃德·伯頓,他後來創立了丹佛內觀禪修社區。

1988年,一筆匿名捐款從大自然保護協會手中購買了位於舊金山以北一小時車程的聖傑羅尼莫山谷的412英畝未開發土地,用於建立一個永久性的禪修中心,並正式命名為「靈岩禪修中心」。 1990年,臨時建築拖車被搭建起來,用於容納社區禪修大廳、行政辦公室和管理員住宅。永久性替代設施的建設於2014年開始。2016年,新的社區禪修中心、員工村和行政大樓竣工。

住宿式閉關中心於1998年7月開放。 中心的大部分土地受開放空間地役權保護,並處於保護狀態

教學

靈岩禪修中心的教學側重於上座部佛教的內觀禪修,強調正念和慈愛。修行注重訓練和靜心,培養慈愛和悲心,學習巴利文經典中的佛陀教誨,並將正念和佛法融入日常生活。閉關活動以泰國森林禪修傳統和緬甸內觀運動中為在家眾舉辦的閉關活動為藍本,包括坐禪、行禪、與導師會面以及修行者的靜默觀察。

除了內觀禪修教學外,靈岩禪修中心還常年邀請來自禪宗、藏傳佛教和不二法門的老師擔任客座教師。客座教師包括第十四世達賴喇嘛、一行禪師、帕拉·瑪哈·戈薩南達、阿那伽利迦·穆寧德拉、卡盧仁波切、拉姆·達斯、佩瑪·丘卓、措尼仁波切、休斯頓·史密斯、阿迪亞香提、塔拉·布拉赫、愛麗絲·沃克、佐克蘇·諾曼·菲舍爾等。

靈岩禪修中心的部分課程、全天活動和靜修活動,被組織為面向一系列邊緣群體的親和力項目。這些項目以自我認同的有色人種 (BIPOC)、女性、LGBTQIA+ 群體、家庭、年輕人和老年人為中心。課程設置也探討了如何將佛教教義應用於現代問題,例如成癮和創傷。靈岩中心提供獎學金,為那些無力承擔學費和靜修費用的人士提供課程和靜修機會。

組織

該中心的運營資金來源於課程和靜修費用以及捐款,這體現了佛教的布施傳統。靈岩中心的日常運營由帶薪員工負責,志願者則提供支持。參加住宿靜修的教師由學生的布施資助,這與佛教傳統的做法相同。 但在非住宿靜修、全天靜修、活動和課程中,教師的資助則來自參加者向靈岩中心支付的費用。

靈岩中心的教學項目由指導教師委員會制定。靈岩中心的核心決策機構是一個由教師和社區成員組成的志願者董事會。董事會的工作由多個委員會提供支持。

多位靈岩禪修中心的老師也在其他禪修中心提供教學或擔任董事會成員,包括加州奧克蘭的東灣禪修中心、加州莫德斯托的莫德斯托杏花僧伽、馬薩諸塞州巴里的內觀禪修協會、加州雷德伍德城的內觀禪修中心、加州內華達城的山溪禪修中心等。

延伸閱讀

Gil Fronsdal,《美國的內觀禪修:生命、自由與對幸福的追求》,摘自Charles S. Prebish和Kenneth K. Tanaka合著,《美國佛教的面孔》,第九章,版權所有1998,加州大學董事會。

Walt Opie,《耕耘佛法花園25年:傑克·康菲爾德訪談錄》,《靈岩禪修新聞與活動安排》,2013年1月-4月,第3-5頁。

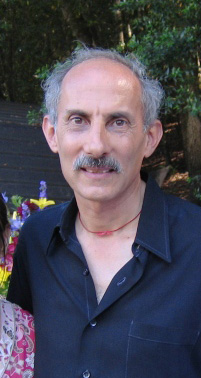

傑克·康菲爾德,2005

頭銜:內觀禪修老師

個人生活

生於1945年(79-80歲)

美國

配偶:莉安娜·康菲爾德(第一任妻子,離婚),特魯迪·古德曼(現任妻子)

宗教信仰 :上座部佛教

網站:jackkornfield.com

傑克·康菲爾德(Jack Kornfield,生於1945年)是一位美國作家,也是美國上座部佛教內觀運動的導師。他曾在泰國、緬甸和印度接受佛教僧侶訓練,最初師從泰國森林大師阿姜查(Ajahn Chah)和緬甸馬哈希尊者(Mahasi Sayadaw)。自1974年以來,他一直在世界各地教授正念冥想。1975年,他與莎朗·薩爾茨伯格(Sharon Salzberg)和約瑟夫·戈德斯坦(Joseph Goldstein)在馬薩諸塞州巴里共同創立了內觀禪修協會(Insight Meditation Society),於1987年在加利福尼亞州伍德艾克(Woodacre)創立了靈岩禪修中心(Spirit Rock Meditation Center)。康菲爾德是一位和平締造者和活動家,組織過教師培訓,並領導過包括達賴喇嘛在內的國際佛教教師聚會。

康菲爾德是猶太裔,有三個兄弟。他是一對異卵雙胞胎。他的父親是一位科學家,這使他對治療、醫學和科學產生了濃厚的興趣。

他跟隨達特茅斯學院陳永捷博士學習亞洲哲學課程。康菲爾德最終主修亞洲研究。

1967年從達特茅斯學院畢業后,康菲爾德加入了和平隊,並被派往泰國,在湄公河流域的熱帶醫療隊工作。在那裡,他結識了森林大師阿姜查,並在其門下出家,後來跟隨緬甸馬哈希尊者和蒂帕嬤修行。康菲爾德於1972年返回美國,並於1974年夏天參加了那洛巴大學的成立大會。在此期間,他與莎朗·薩爾茨伯格和約瑟夫·戈德斯坦在馬薩諸塞州巴里共同創立了內觀禪修協會。1987年,他在加利福尼亞州伍德克雷共同創立了靈岩禪修中心。

科恩菲爾德在美國培養了眾多內觀老師,並與達賴喇嘛以及世界各地的佛教老師一起舉辦並領導了各種聚會。他獲得了塞布魯克研究所的臨床心理學博士學位。科恩菲爾德撰寫了大量關於東西方心理學之間橋樑的著作。

他的女兒卡羅琳畢業於伯克利法學院,並從事庇護法相關工作。他的前妻莉安娜是一位藝術家和治療師。 他的妻子特魯迪·古德曼也是一位著名的冥想老師,也是InsightLA的創始人。InsightLA將內觀培訓與非宗派的正念和慈悲練習相結合,包括基於正念的減壓療法(MBSR)和正念自我慈悲療法(MSC)。

1967年從達特茅斯學院畢業后,康菲爾德加入了和平隊,並被派往泰國,在湄公河流域的熱帶醫療隊工作。在那裡,他結識了森林大師阿姜查,並在其門下出家,後來跟隨緬甸馬哈希尊者和蒂帕嬤修行。康菲爾德於1972年返回美國,並於1974年夏天參加了那洛巴大學的成立大會。在此期間,他與莎朗·薩爾茨伯格和約瑟夫·戈德斯坦在馬薩諸塞州巴里共同創立了內觀禪修協會。1987年,他在加利福尼亞州伍德克雷共同創立了靈岩禪修中心。

科恩菲爾德在美國培養了眾多內觀老師,並與達賴喇嘛以及世界各地的佛教老師一起舉辦並領導了各種聚會。他獲得了塞布魯克研究所的臨床心理學博士學位。科恩菲爾德撰寫了大量關於東西方心理學之間橋樑的著作。

他的女兒卡羅琳畢業於伯克利法學院,並從事庇護法相關工作。他的前妻莉安娜是一位藝術家和治療師。 他的妻子特魯迪·古德曼也是一位著名的冥想老師,也是InsightLA的創始人。InsightLA將內觀培訓與非宗派的正念和慈悲練習相結合,包括基於正念的減壓療法(MBSR)和正念自我慈悲療法(MSC)。

教學

科恩菲爾德於1988年創立靈岩禪修中心

科恩菲爾德致力於讓西方人接觸佛教。他致力於將慈愛和自我關懷與正念修行相結合,並融合東西方心理學的智慧。

傑克·康菲爾德在其著作《狂喜之後,洗衣店》中,探討了在日常生活的循環中如何真誠地培養智慧之心;例如,「在我認識的所有西方大師和老師中,理想主義的完美並不明顯。偉大的智慧、深厚的慈悲和對自由的真正領悟,與恐懼、困惑、神經質和掙扎交替出現。大多數老師都會欣然承認這一點。」

喬·弗蘭克在其廣播系列節目《另一面》中播放了康菲爾德的講座。

科恩菲爾德於1988年創立靈岩禪修中心

科恩菲爾德致力於讓西方人接觸佛教。他致力於將慈愛和自我關懷與正念修行相結合,並融合東西方心理學的智慧。

傑克·康菲爾德在其著作《狂喜之後,洗衣店》中,探討了在日常生活的循環中如何真誠地培養智慧之心;例如,「在我認識的所有西方大師和老師中,理想主義的完美並不明顯。偉大的智慧、深厚的慈悲和對自由的真正領悟,與恐懼、困惑、神經質和掙扎交替出現。大多數老師都會欣然承認這一點。」

喬·弗蘭克在其廣播系列節目《另一面》中播放了康菲爾德的講座。

出版書籍

他的著作包括:

Kornfield, Jack (1996) [1977]。《活佛法:十二上座部大師的教誨和冥想指導》。Shambhala Publications, Inc. ISBN 978-1-59030-832-5。

Kornfield, Jack;Breiter, Paul (1985年9月1日)。《寧靜的森林池塘:阿姜查的內觀禪修》。Quest Books出版社。ISBN 978-0-8356-0597-7。

Feldman, Christina;Kornfield, Jack (1991)。《靈性故事,心靈故事:來自世界各地的靈性之路寓言》。HarperSanFrancisco出版社。ISBN 978-0-06-250321-3。

Kornfield, Jack;Fronsdal, Gil (1996) [1993]。 《佛陀的教誨》:傑克·康菲爾德與吉爾·弗朗斯達爾合編。香巴拉出版社。ISBN 1-57062-124-1。

康菲爾德,傑克(1993年6月)。《心路歷程:穿越靈性生活危險與希望的指南》。矮腳雞出版社。ISBN 978-0-553-37211-3。

戈德斯坦,約瑟夫;康菲爾德,傑克(1995年8月29日)。《內觀禪修之路》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-57062-069-0。

康菲爾德,傑克(2001年10月2日)。《狂喜之後,洗衣:心靈如何在靈性道路上變得睿智》。蘭登書屋出版集團。ISBN 978-0-553-37829-0。

戈德斯坦,約瑟夫; Kornfield, Jack (2001年3月6日)。《探尋智慧之心:內觀禪修之道》。Shambhala出版社。ISBN 978-1-57062-805-4。

Kornfield, Jack (2008) [2004]。《初學者冥想》。Sounds True出版社。ISBN 978-1-59179-942-9。

Kornfield, Jack (2007) [1977]。《在世佛教大師/現代佛教大師》。佛教出版協會。ISBN 978-955-24-0042-1。

Kornfield, Jack (2008年5月1日)。《智慧之心:佛教心理學普遍教義指南》。Bantam Dell出版社。ISBN 978-0-553-80347-1。

Kornfield, Jack (2010)。佛陀仍在教誨:當代佛教智慧。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-922-3。

Kornfield, Jack(2011)。《將佛法帶回家:在你所在之處覺醒》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-913-1。

Kornfield, Jack(2011)。《黑暗中的一盞燈:照亮困境中的道路》。《聽起來很真實》。ISBN 978-1-60407-642-4。

Kornfield, Jack(2017)。《沒有比現在更好的時機:在你所在之處尋找自由、愛和喜悅》。[Atria Books, Inc. ISBN 978-1-4516-9369-0]

他的著作包括:

Kornfield, Jack (1996) [1977]。《活佛法:十二上座部大師的教誨和冥想指導》。Shambhala Publications, Inc. ISBN 978-1-59030-832-5。

Kornfield, Jack;Breiter, Paul (1985年9月1日)。《寧靜的森林池塘:阿姜查的內觀禪修》。Quest Books出版社。ISBN 978-0-8356-0597-7。

Feldman, Christina;Kornfield, Jack (1991)。《靈性故事,心靈故事:來自世界各地的靈性之路寓言》。HarperSanFrancisco出版社。ISBN 978-0-06-250321-3。

Kornfield, Jack;Fronsdal, Gil (1996) [1993]。 《佛陀的教誨》:傑克·康菲爾德與吉爾·弗朗斯達爾合編。香巴拉出版社。ISBN 1-57062-124-1。

康菲爾德,傑克(1993年6月)。《心路歷程:穿越靈性生活危險與希望的指南》。矮腳雞出版社。ISBN 978-0-553-37211-3。

戈德斯坦,約瑟夫;康菲爾德,傑克(1995年8月29日)。《內觀禪修之路》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-57062-069-0。

康菲爾德,傑克(2001年10月2日)。《狂喜之後,洗衣:心靈如何在靈性道路上變得睿智》。蘭登書屋出版集團。ISBN 978-0-553-37829-0。

戈德斯坦,約瑟夫; Kornfield, Jack (2001年3月6日)。《探尋智慧之心:內觀禪修之道》。Shambhala出版社。ISBN 978-1-57062-805-4。

Kornfield, Jack (2008) [2004]。《初學者冥想》。Sounds True出版社。ISBN 978-1-59179-942-9。

Kornfield, Jack (2007) [1977]。《在世佛教大師/現代佛教大師》。佛教出版協會。ISBN 978-955-24-0042-1。

Kornfield, Jack (2008年5月1日)。《智慧之心:佛教心理學普遍教義指南》。Bantam Dell出版社。ISBN 978-0-553-80347-1。

Kornfield, Jack (2010)。佛陀仍在教誨:當代佛教智慧。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-922-3。

Kornfield, Jack(2011)。《將佛法帶回家:在你所在之處覺醒》。香巴拉出版社。ISBN 978-1-59030-913-1。

Kornfield, Jack(2011)。《黑暗中的一盞燈:照亮困境中的道路》。《聽起來很真實》。ISBN 978-1-60407-642-4。

Kornfield, Jack(2017)。《沒有比現在更好的時機:在你所在之處尋找自由、愛和喜悅》。[Atria Books, Inc. ISBN 978-1-4516-9369-0]

>> More Videos

陳榮捷(1901年8月18日-1994年8月12日)是一位中國學者和教授,以其對中國哲學的研究和對中國哲學典籍的翻譯而聞名。陳榮捷於1901年出生於中國,1924年赴美,並於1929年獲得哈佛大學博士學位。其學術生涯的大部分時間都在達特茅斯學院和查塔姆大學任教。他1963年出版的《中國哲學資料全書》在英語世界影響深遠,並經常被用作引用中國哲學經典的資料來源。

陳榮捷於1901年8月18日出生於中國廣東省南部城市開平。 1916年,他就讀於廣州附近的廣東基督教學院(後來的嶺南大學)。從嶺南大學畢業后,他於1924年開始在哈佛大學攻讀研究生學位。在那裡,他師從歐文·白璧德、威廉·恩內斯特·霍金和阿爾弗雷德·諾斯·懷特黑德,並得到著名梵學家、《瑜伽經》翻譯家詹姆斯·霍頓·伍茲的指導。1929年,陳氏獲得哲學與中國文化博士學位。

1929年回國后,陳氏受聘於嶺南大學(該校於1927年改組為嶺南大學),並於1929年至1936年擔任該校院長。1935年,夏威夷大學馬諾阿分校為他提供訪問職位。 1937年,他移居檀香山,並在那裡任教至1942年。之後,他於1942年至1966年在達特茅斯學院任教。他曾任達特茅斯學院中國哲學與文化名譽教授,並於1966年至1982年在賓夕法尼亞州匹茲堡的查塔姆大學擔任安娜·R·D·吉萊斯皮哲學教授。

陳榮捷於1901年8月18日出生於中國廣東省南部城市開平。 1916年,他就讀於廣州附近的廣東基督教學院(後來的嶺南大學)。從嶺南大學畢業后,他於1924年開始在哈佛大學攻讀研究生學位。在那裡,他師從歐文·白璧德、威廉·恩內斯特·霍金和阿爾弗雷德·諾斯·懷特黑德,並得到著名梵學家、《瑜伽經》翻譯家詹姆斯·霍頓·伍茲的指導。1929年,陳氏獲得哲學與中國文化博士學位。

1929年回國后,陳氏受聘於嶺南大學(該校於1927年改組為嶺南大學),並於1929年至1936年擔任該校院長。1935年,夏威夷大學馬諾阿分校為他提供訪問職位。 1937年,他移居檀香山,並在那裡任教至1942年。之後,他於1942年至1966年在達特茅斯學院任教。他曾任達特茅斯學院中國哲學與文化名譽教授,並於1966年至1982年在賓夕法尼亞州匹茲堡的查塔姆大學擔任安娜·R·D·吉萊斯皮哲學教授。

>> More Videos

陳榮捷教授出現在在這部1947年達特茅斯學院(1769年建校)影片中(從11分34秒左右開始)

退休后,陳氏在查塔姆大學和哥倫比亞大學兼職任教。

陳永捷於1994年8月12日在匹茲堡逝世。

【紐約時報】訃告……陳永捷,享年92歲

世界著名的中國哲學和宗教學者陳永捷於8月12日在匹茲堡逝世,享年92歲。

陳永捷曾在哥倫比亞大學、達特茅斯學院、夏威夷大學和查塔姆學院等多所美國高校任教。1992年,他因在近百年來傑出的教學和學術成就而榮獲亞洲研究協會頒發的傑出服務獎。該協會在嘉獎狀中稱陳永捷「比世界上任何其他人都更能將中國學術傳統在西方傳播開來」。

陳永捷著有《中國哲學資料集》,該書是亞洲研究領域最具影響力的著作之一,他還撰寫了數百本關於中國哲學和宗教的中英文著作和文章。陳永捷的著作涵蓋了中國哲學的整個歷史,涵蓋傳統與現代。他被同行們譽為20世紀中國哲學著作英譯的領軍人物。無論是在西方還是在中國,他都被公認為儒家和新儒家思想的傑出權威,尤其對20世紀中國哲學家朱海(Chu Hai原文如此)的研究尤為深入。

陳永捷1901年出生於中國農村的一個農民家庭,是首批尋求現代西方教育的中國學生之一,畢業於廣州附近的基督教學院嶺南大學。1929年,他獲得哈佛大學博士學位。同年,他回國擔任嶺南大學的學術院長,之後返回美國,開始了長達60多年的教學生涯。陳氏曾獲多項學術榮譽,並曾任中央研究院院士。其妻子惠卿結婚65年,於1993年去世。他身後留下一個女兒,珍·托馬斯,現居加州伯克利;兩個兒子,羅毅,現居紐約;戈登,現居阿拉巴馬州莫比爾;以及五個孫輩。

哥倫比亞大學校史檔案——1994年9月9日——第20卷,第1期

世界著名的中國哲學和宗教學者陳永捷於8月12日在匹茲堡逝世,享年92歲。

陳永捷曾在哥倫比亞大學、達特茅斯學院、夏威夷大學和查塔姆學院等多所美國高校任教。1992年,他因在近百年來傑出的教學和學術成就而榮獲亞洲研究協會頒發的傑出服務獎。該協會在嘉獎狀中稱陳永捷「比世界上任何其他人都更能將中國學術傳統在西方傳播開來」。

陳永捷著有《中國哲學資料集》,該書是亞洲研究領域最具影響力的著作之一,他還撰寫了數百本關於中國哲學和宗教的中英文著作和文章。陳永捷的著作涵蓋了中國哲學的整個歷史,涵蓋傳統與現代。他被同行們譽為20世紀中國哲學著作英譯的領軍人物。無論是在西方還是在中國,他都被公認為儒家和新儒家思想的傑出權威,尤其對20世紀中國哲學家朱海(Chu Hai原文如此)的研究尤為深入。

陳永捷1901年出生於中國農村的一個農民家庭,是首批尋求現代西方教育的中國學生之一,畢業於廣州附近的基督教學院嶺南大學。1929年,他獲得哈佛大學博士學位。同年,他回國擔任嶺南大學的學術院長,之後返回美國,開始了長達60多年的教學生涯。陳氏曾獲多項學術榮譽,並曾任中央研究院院士。其妻子惠卿結婚65年,於1993年去世。他身後留下一個女兒,珍·托馬斯,現居加州伯克利;兩個兒子,羅毅,現居紐約;戈登,現居阿拉巴馬州莫比爾;以及五個孫輩。

哥倫比亞大學校史檔案——1994年9月9日——第20卷,第1期

嶺南基金會於2000年設立陳永捷獎學金項目,以紀念他,每年向嶺南大學(香港)和中山大學(廣州)的學生頒發獎學金。

個人生活

他與Wai Hing(卒於1993年)結婚,身後留下了一個女兒,Jan Thomas Chan,現居加利福尼亞州伯克利;兩個兒子,Lo-Yi Chan,現居紐約;Gordon Chan,現居阿拉巴馬州莫比爾;以及五個孫輩。

選集

《中國哲學資料集》(普林斯頓大學出版社,1963年)。 ISBN 0-691-01964-9

(與Wm. Theodore de Bary和Burton Watson合著)《中國傳統的源流》(哥倫比亞大學出版社,1960年)

《中國哲學概要及參考書目》(耶魯大學遠東出版社,1969年)

《近事思辨:朱熹、呂祖潛編的新儒家文集》(哥倫比亞大學出版社,1967年)

《王陽明的實用生活指南及其他新儒家著作》(哥倫比亞大學出版社,1963年)

《現代中國的宗教思潮》(哥倫比亞大學出版社,1953年)

《中國哲學,1949-1963》

《老子之道》(Bobbs-Merrill出版社,1963年)

(與Ariane Rump合著)王丕《老子評析》(哥倫比亞大學出版社,1963年) (夏威夷,1979年)

《智慧之路:中國哲學與宗教》,《半個世界:中國與日本的歷史與文化》(泰晤士與哈德遜出版社,倫敦,1973年)中的一章,由阿諾德·J·湯因比編輯。

(與查爾斯·摩爾合編)《佛教哲學精要》,高楠順次郎著(格林伍德出版社,康涅狄格州韋斯特波特,1976年)

《朱熹新論》(1989年)

榮譽

亞洲研究協會(AAS),1992年亞洲研究傑出貢獻獎

參考文獻

陳永捷1981年6月至1983年6月口述回憶錄的中文翻譯版,由艾琳·布魯姆整理和轉錄。

蓋爾德,勞倫斯·范(1994年8月16日)。 「陳永捷,92歲,亞洲哲學教授兼學者」。《紐約時報》。ISSN 0362-4331。檢索日期:2019年4月19日。

亞洲研究協會(AAS),1992年亞洲研究傑出貢獻獎;檢索日期:2011年5月31日

外部鏈接

他與Wai Hing(卒於1993年)結婚,身後留下了一個女兒,Jan Thomas Chan,現居加利福尼亞州伯克利;兩個兒子,Lo-Yi Chan,現居紐約;Gordon Chan,現居阿拉巴馬州莫比爾;以及五個孫輩。

選集

《中國哲學資料集》(普林斯頓大學出版社,1963年)。 ISBN 0-691-01964-9

(與Wm. Theodore de Bary和Burton Watson合著)《中國傳統的源流》(哥倫比亞大學出版社,1960年)

《中國哲學概要及參考書目》(耶魯大學遠東出版社,1969年)

《近事思辨:朱熹、呂祖潛編的新儒家文集》(哥倫比亞大學出版社,1967年)

《王陽明的實用生活指南及其他新儒家著作》(哥倫比亞大學出版社,1963年)

《現代中國的宗教思潮》(哥倫比亞大學出版社,1953年)

《中國哲學,1949-1963》

《老子之道》(Bobbs-Merrill出版社,1963年)

(與Ariane Rump合著)王丕《老子評析》(哥倫比亞大學出版社,1963年) (夏威夷,1979年)

《智慧之路:中國哲學與宗教》,《半個世界:中國與日本的歷史與文化》(泰晤士與哈德遜出版社,倫敦,1973年)中的一章,由阿諾德·J·湯因比編輯。

(與查爾斯·摩爾合編)《佛教哲學精要》,高楠順次郎著(格林伍德出版社,康涅狄格州韋斯特波特,1976年)

《朱熹新論》(1989年)

榮譽

亞洲研究協會(AAS),1992年亞洲研究傑出貢獻獎

參考文獻

陳永捷1981年6月至1983年6月口述回憶錄的中文翻譯版,由艾琳·布魯姆整理和轉錄。

蓋爾德,勞倫斯·范(1994年8月16日)。 「陳永捷,92歲,亞洲哲學教授兼學者」。《紐約時報》。ISSN 0362-4331。檢索日期:2019年4月19日。

亞洲研究協會(AAS),1992年亞洲研究傑出貢獻獎;檢索日期:2011年5月31日

外部鏈接

哥倫比亞大學檔案中的訃告

艾琳·布魯姆 (Irene Bloom) 的《緬懷陳永捷》

陳永捷於1981年6月至1983年6月記錄的口述回憶錄的中文翻譯版,由艾琳·布魯姆整理和轉錄

達特茅斯學院院長詹姆斯·賴特於2002年10月10日在北京師範大學就陳永捷的貢獻發表的評論

在YouTube上關於「達特茅斯學院,1947年秋季」的影片中短暫露面(時間:11:35)

艾琳·布魯姆 (Irene Bloom) 的《緬懷陳永捷》

陳永捷於1981年6月至1983年6月記錄的口述回憶錄的中文翻譯版,由艾琳·布魯姆整理和轉錄

達特茅斯學院院長詹姆斯·賴特於2002年10月10日在北京師範大學就陳永捷的貢獻發表的評論

在YouTube上關於「達特茅斯學院,1947年秋季」的影片中短暫露面(時間:11:35)

緬懷陳永捷

作者:艾琳·布魯姆(猶太裔)

《東西方哲學》

第45卷,第4期(1995年10月)

第466頁

版權所有 1995 夏威夷大學出版社

美國夏威夷

對於所有有幸與陳永捷共事的人來說,尤其是對於我們這些自認為是其親傳弟子的人來說,陳永捷不僅是一位卓越的學者、教師、導師和朋友,更是中國哲學傳統的活生生的典範。他是中國哲學事業的參與者和貢獻者,毫無疑問,多年來他對中國哲學傳統的積极參与,也深化了他在其他諸多角色中的影響力。在二十世紀中國哲學領域的領軍人物中——包括唐君毅、牟宗三、馮友蘭和錢穆——陳永捷是第一個來到西方的人。他在這裡完成了他的個人生活和學術生涯,用英文和中文教學和出版著作。他曾經是——並且至今仍在我們所有人心中——連接兩代人的紐帶,連接著我們與本世紀初和中國晚清時期的聯繫。他曾經是——並且至今仍在我們所有人心中——連接不同文化的紐帶,連接著我們與中國傳統精華的聯繫,這種聯繫體現在他非凡的一生中,他主要生活在西方,但始終與亞洲保持著積極的聯繫,並追尋他的根源。

陳永捷還扮演著連接不同文化的紐帶:連接中國過去文化和未來文化的紐帶。在中國本土,儒家傳統長期遭受衝擊的時期,陳永捷在將其傳入西方的過程中發揮了至關重要的作用。他以各種方式促進儒家傳統在中國的生生不息和發展,直至近年來中國哲學基礎的解凍,他才得以再次在儒家的發源地發揮促進其復興的作用。通過書信、訪問、會議以及對年輕學者的積極鼓勵,陳教授繼續致力於儒家思想的傳承和再傳播。那些深諳新儒家傳統的人對「道」一詞並不陌生,它指的是「道」的傳承——從一位儒家大師到另一位大師的傳承,有時這種傳承甚至跨越了漫長的時代。在陳永捷的一生中,我們看到了當代跨文化「道」傳承中最傑出的典範之一。陳永捷教授在推動「道」向西方傳播方面做出的貢獻,在世上任何一位學者中都數一數二。晚年,他致力於將道重新傳播回中國,這一成就使他成為其導師——十二世紀偉大的新儒家朱熹——當之無愧的繼承者。他是一位創造者,也是一位傳播者。

1981年6月至1983年6月期間,我和陳教授共同進行了一個口述歷史項目,最終完成了一部口述自傳,書中陳教授講述了他的人生歷程,從20世紀初在中國的童年,到在嶺南大學和後來在哈佛大學的求學,再到在夏威夷大學、達特茅斯學院、查塔姆學院和哥倫比亞大學的教學生涯,直至20世紀80年代初。這本自傳的抄本現已成為哥倫比亞大學口述歷史項目檔案的一部分。這一切都引人入勝,但我尤其被陳教授關於他童年經歷的描述所感動,他童年的回憶發生在二十世紀初中國南方農村開平。

在他自傳中一個令人難忘的故事裡,他講述了童年時期成為「靈童」的一段經歷。這是一個感人的故事,我尤其珍視它,因為它似乎預示了他未來的人生,並解釋了一些關於他的事情。陳永捷的父親工作異常勤奮——比我們大多數人想象的還要勤奮。他早年舂米,後來做過木匠——在香港、西貢和曼谷都工作過。之後,他來到美國,在俄亥俄州做了多年的洗衣工。所有這一切都是為了掙足夠的錢來養家糊口,並供他最早熟的孩子——陳永捷——接受教育。這位父親本人是四兄弟中的老二,其中一位——陳永捷的三叔——幼年夭折。正如陳教授在自傳中所說:

按照中國的習俗……這死去的男孩到了……十五六歲,就應該在靈里結婚。所以到了那個時候,我母親非常虔誠,而我父親那時在拉文納賺的錢也足夠寄回家了。我母親四處尋找一個和我去世的叔叔同時去世的兩三歲女孩。找到了女孩后,兩個靈體舉行了某種儀式結婚,所以我叔叔的靈體終於結婚了。但一旦這對夫婦在靈體上結婚,他們就應該有個孩子。碰巧我出生了——我出生於1901年——而那場靈體婚禮發生在1902年或1903年……所以我被收養為他們的兒子。他們讓我叫我母親姑姑……而那段時間,我父親一直在俄亥俄州。

陳永捷第一次見到他的父親是在1911年,當時他父親回國,年幼的陳永捷十歲。他回憶道:

我第一次見到他時,有人讓我叫他叔叔。我……當時就覺得很反感。我不知怎麼地覺得這就是我的父親。我記得他戴著草帽,穿著中式服裝,手裡拿著一些無花果進來的時候。當時這種稱呼很流行。我跑過去迎接他,叫他爸爸。我媽媽覺得我不好,但我就是覺得很反感。後來我開始也叫媽媽,不再叫阿姨了。

對於這麼小的孩子來說,成為一個「精神孩子」是多麼困難啊——對一個缺乏中國人那種驚人的韌性和力量的西方觀察者來說——這在心理上是多麼危險!但在錄音過程中,我問陳教授,他是否因為直到十歲才認識——甚至見過——他的父親而感到某種不安全感,某種情感上的匱乏,他並沒有真正理解我的問題。他說,他母親把他照顧得很好。他一直非常安全。這就是年輕的陳永捷,他身上顯然蘊含著韌性和力量,以及根基感、歸屬感、信念、尊嚴、價值感和幽默感,這些特質貫穿了他的一生,使他成為一個充滿活力、鼓舞人心的人。人們不禁會覺得,正是生理、文化、教育,甚至精神層面的因素,造就了他,使他成為如此傑出的人,為亞洲研究領域以及幾乎所有認識他的人的生活做出了如此巨大的貢獻。

毫無疑問,正是同樣的精神,同樣的奉獻精神和決心,加上為他人——他身邊的人以及他周圍的世界——做出貢獻的決心,讓陳永捷在1916年進入嶺南學院,當時它還是一所名為廣東基督教學院的中學。他是村裡第一個接受現代西式教育的人,之後他前往美國,於1924年進入哈佛大學攻讀研究生學位,並獲得了博士學位。 1929年,他畢業於哈佛大學。在哈佛,他師從歐文·白璧德、威廉·歐內斯特·霍金和阿爾弗雷德·諾斯·懷特黑德,並得到了和藹可親的詹姆斯·伍茲教授的指導,後者是一位著名的梵學家和《瑜伽經》的譯者。

這對他來說並不容易。當時,哈佛大學教員中沒有一位從事中國哲學研究,就連圖書館的藏書也非常有限。他關於莊子的論文完全是獨立完成的,參考資料只有一套道家經典《道藏》。由於經濟拮据,他異常努力地從事各種兼職工作,包括在暑假期間在他叔叔位於俄亥俄州阿克倫的餐館當服務員,以及在學年期間在波士頓交響樂廳對面的交響樂餐廳當服務員。為了賺到足夠的錢完成學業,他不得不停學整整一年。但正是這種不屈不撓的精神——那種非凡的溫暖、幽默、寬容接納和堅定決心的融合——幫助他度過了難關,就像他晚年生活中的許多情況一樣。

1929年回國后,陳永捷受聘於嶺南大學(該校於1927年改組為嶺南大學),不久后便擔任該校的教務長。1935年,他受邀前往夏威夷大學擔任客座教授。1937年,他回到檀香山,並在那裡任教至1942年。這開啟了他在美國漫長的教學生涯,也標誌著東西方哲學家會議的開始。該會議於1939年由陳教授與他的摯友查爾斯·摩爾(Charles Moore)和格雷格·辛克萊(Gregg Sinclair)合作創立。陳永捷最美好的回憶之一就是參加這些會議。今天,在1995年大會開幕之際,各位緬懷他,實屬恰逢其時。我確信,他的精神如今與你們同在。

有一篇文字,我始終與陳教授聯繫在一起,因為它與我在他的精神世界里找到的共鳴如此深刻。這篇文字出自十一世紀理學學者張載之手,因張載題刻於其書房西牆上,故又稱「西銘」。你們中的許多人應該都熟悉它——無論是中文原文還是陳教授的譯文。它的開篇是:

天是我父,地是我母,我等渺小之物,亦在天地之間,自得其所。

故充盈宇宙者,吾以體;主宰宇宙者,吾以性。

人皆吾兄,萬物皆吾友。

大君為長子,大臣為長子。尊老愛幼者,此為長者之道。深愛孤弱,此之謂幼。聖人之德,與天地合一,賢人之德,至也。勞苦殘廢病者,無兄弟無子女,無妻子無夫者,皆吾患難無依之兄弟……

銘文末有云:

富貴福利,吾生之富足;貧賤憂患,吾成之富足。

生我隨事,死我安息。

在我看來,《西銘》體現了純粹的理學精神,也喚起了陳永捷非凡的氣質——他自然、通達、歸屬感,處處如家,以及他溫暖而充滿活力的人性。他身上體現了一種精神,這種精神在他逝去后依然存在——這種精神不分最高理想與最徹底的務實。這種精神通過記憶的力量將我們與過去聯繫起來,並通過一份溫柔的勇氣禮物,讓我們為未來做好準備。我希望這種慷慨的精神能夠貫穿你們的會議,並希望你們能夠以同樣的精神,以及你們學術的深度和交流的嚴肅性,以最恰當的方式紀念他。

作者:艾琳·布魯姆(猶太裔)

《東西方哲學》

第45卷,第4期(1995年10月)

第466頁

版權所有 1995 夏威夷大學出版社

美國夏威夷

對於所有有幸與陳永捷共事的人來說,尤其是對於我們這些自認為是其親傳弟子的人來說,陳永捷不僅是一位卓越的學者、教師、導師和朋友,更是中國哲學傳統的活生生的典範。他是中國哲學事業的參與者和貢獻者,毫無疑問,多年來他對中國哲學傳統的積极參与,也深化了他在其他諸多角色中的影響力。在二十世紀中國哲學領域的領軍人物中——包括唐君毅、牟宗三、馮友蘭和錢穆——陳永捷是第一個來到西方的人。他在這裡完成了他的個人生活和學術生涯,用英文和中文教學和出版著作。他曾經是——並且至今仍在我們所有人心中——連接兩代人的紐帶,連接著我們與本世紀初和中國晚清時期的聯繫。他曾經是——並且至今仍在我們所有人心中——連接不同文化的紐帶,連接著我們與中國傳統精華的聯繫,這種聯繫體現在他非凡的一生中,他主要生活在西方,但始終與亞洲保持著積極的聯繫,並追尋他的根源。

陳永捷還扮演著連接不同文化的紐帶:連接中國過去文化和未來文化的紐帶。在中國本土,儒家傳統長期遭受衝擊的時期,陳永捷在將其傳入西方的過程中發揮了至關重要的作用。他以各種方式促進儒家傳統在中國的生生不息和發展,直至近年來中國哲學基礎的解凍,他才得以再次在儒家的發源地發揮促進其復興的作用。通過書信、訪問、會議以及對年輕學者的積極鼓勵,陳教授繼續致力於儒家思想的傳承和再傳播。那些深諳新儒家傳統的人對「道」一詞並不陌生,它指的是「道」的傳承——從一位儒家大師到另一位大師的傳承,有時這種傳承甚至跨越了漫長的時代。在陳永捷的一生中,我們看到了當代跨文化「道」傳承中最傑出的典範之一。陳永捷教授在推動「道」向西方傳播方面做出的貢獻,在世上任何一位學者中都數一數二。晚年,他致力於將道重新傳播回中國,這一成就使他成為其導師——十二世紀偉大的新儒家朱熹——當之無愧的繼承者。他是一位創造者,也是一位傳播者。

1981年6月至1983年6月期間,我和陳教授共同進行了一個口述歷史項目,最終完成了一部口述自傳,書中陳教授講述了他的人生歷程,從20世紀初在中國的童年,到在嶺南大學和後來在哈佛大學的求學,再到在夏威夷大學、達特茅斯學院、查塔姆學院和哥倫比亞大學的教學生涯,直至20世紀80年代初。這本自傳的抄本現已成為哥倫比亞大學口述歷史項目檔案的一部分。這一切都引人入勝,但我尤其被陳教授關於他童年經歷的描述所感動,他童年的回憶發生在二十世紀初中國南方農村開平。

在他自傳中一個令人難忘的故事裡,他講述了童年時期成為「靈童」的一段經歷。這是一個感人的故事,我尤其珍視它,因為它似乎預示了他未來的人生,並解釋了一些關於他的事情。陳永捷的父親工作異常勤奮——比我們大多數人想象的還要勤奮。他早年舂米,後來做過木匠——在香港、西貢和曼谷都工作過。之後,他來到美國,在俄亥俄州做了多年的洗衣工。所有這一切都是為了掙足夠的錢來養家糊口,並供他最早熟的孩子——陳永捷——接受教育。這位父親本人是四兄弟中的老二,其中一位——陳永捷的三叔——幼年夭折。正如陳教授在自傳中所說:

按照中國的習俗……這死去的男孩到了……十五六歲,就應該在靈里結婚。所以到了那個時候,我母親非常虔誠,而我父親那時在拉文納賺的錢也足夠寄回家了。我母親四處尋找一個和我去世的叔叔同時去世的兩三歲女孩。找到了女孩后,兩個靈體舉行了某種儀式結婚,所以我叔叔的靈體終於結婚了。但一旦這對夫婦在靈體上結婚,他們就應該有個孩子。碰巧我出生了——我出生於1901年——而那場靈體婚禮發生在1902年或1903年……所以我被收養為他們的兒子。他們讓我叫我母親姑姑……而那段時間,我父親一直在俄亥俄州。

陳永捷第一次見到他的父親是在1911年,當時他父親回國,年幼的陳永捷十歲。他回憶道:

我第一次見到他時,有人讓我叫他叔叔。我……當時就覺得很反感。我不知怎麼地覺得這就是我的父親。我記得他戴著草帽,穿著中式服裝,手裡拿著一些無花果進來的時候。當時這種稱呼很流行。我跑過去迎接他,叫他爸爸。我媽媽覺得我不好,但我就是覺得很反感。後來我開始也叫媽媽,不再叫阿姨了。

對於這麼小的孩子來說,成為一個「精神孩子」是多麼困難啊——對一個缺乏中國人那種驚人的韌性和力量的西方觀察者來說——這在心理上是多麼危險!但在錄音過程中,我問陳教授,他是否因為直到十歲才認識——甚至見過——他的父親而感到某種不安全感,某種情感上的匱乏,他並沒有真正理解我的問題。他說,他母親把他照顧得很好。他一直非常安全。這就是年輕的陳永捷,他身上顯然蘊含著韌性和力量,以及根基感、歸屬感、信念、尊嚴、價值感和幽默感,這些特質貫穿了他的一生,使他成為一個充滿活力、鼓舞人心的人。人們不禁會覺得,正是生理、文化、教育,甚至精神層面的因素,造就了他,使他成為如此傑出的人,為亞洲研究領域以及幾乎所有認識他的人的生活做出了如此巨大的貢獻。

毫無疑問,正是同樣的精神,同樣的奉獻精神和決心,加上為他人——他身邊的人以及他周圍的世界——做出貢獻的決心,讓陳永捷在1916年進入嶺南學院,當時它還是一所名為廣東基督教學院的中學。他是村裡第一個接受現代西式教育的人,之後他前往美國,於1924年進入哈佛大學攻讀研究生學位,並獲得了博士學位。 1929年,他畢業於哈佛大學。在哈佛,他師從歐文·白璧德、威廉·歐內斯特·霍金和阿爾弗雷德·諾斯·懷特黑德,並得到了和藹可親的詹姆斯·伍茲教授的指導,後者是一位著名的梵學家和《瑜伽經》的譯者。

這對他來說並不容易。當時,哈佛大學教員中沒有一位從事中國哲學研究,就連圖書館的藏書也非常有限。他關於莊子的論文完全是獨立完成的,參考資料只有一套道家經典《道藏》。由於經濟拮据,他異常努力地從事各種兼職工作,包括在暑假期間在他叔叔位於俄亥俄州阿克倫的餐館當服務員,以及在學年期間在波士頓交響樂廳對面的交響樂餐廳當服務員。為了賺到足夠的錢完成學業,他不得不停學整整一年。但正是這種不屈不撓的精神——那種非凡的溫暖、幽默、寬容接納和堅定決心的融合——幫助他度過了難關,就像他晚年生活中的許多情況一樣。

1929年回國后,陳永捷受聘於嶺南大學(該校於1927年改組為嶺南大學),不久后便擔任該校的教務長。1935年,他受邀前往夏威夷大學擔任客座教授。1937年,他回到檀香山,並在那裡任教至1942年。這開啟了他在美國漫長的教學生涯,也標誌著東西方哲學家會議的開始。該會議於1939年由陳教授與他的摯友查爾斯·摩爾(Charles Moore)和格雷格·辛克萊(Gregg Sinclair)合作創立。陳永捷最美好的回憶之一就是參加這些會議。今天,在1995年大會開幕之際,各位緬懷他,實屬恰逢其時。我確信,他的精神如今與你們同在。

有一篇文字,我始終與陳教授聯繫在一起,因為它與我在他的精神世界里找到的共鳴如此深刻。這篇文字出自十一世紀理學學者張載之手,因張載題刻於其書房西牆上,故又稱「西銘」。你們中的許多人應該都熟悉它——無論是中文原文還是陳教授的譯文。它的開篇是:

天是我父,地是我母,我等渺小之物,亦在天地之間,自得其所。

故充盈宇宙者,吾以體;主宰宇宙者,吾以性。

人皆吾兄,萬物皆吾友。

大君為長子,大臣為長子。尊老愛幼者,此為長者之道。深愛孤弱,此之謂幼。聖人之德,與天地合一,賢人之德,至也。勞苦殘廢病者,無兄弟無子女,無妻子無夫者,皆吾患難無依之兄弟……

銘文末有云:

富貴福利,吾生之富足;貧賤憂患,吾成之富足。

生我隨事,死我安息。

在我看來,《西銘》體現了純粹的理學精神,也喚起了陳永捷非凡的氣質——他自然、通達、歸屬感,處處如家,以及他溫暖而充滿活力的人性。他身上體現了一種精神,這種精神在他逝去后依然存在——這種精神不分最高理想與最徹底的務實。這種精神通過記憶的力量將我們與過去聯繫起來,並通過一份溫柔的勇氣禮物,讓我們為未來做好準備。我希望這種慷慨的精神能夠貫穿你們的會議,並希望你們能夠以同樣的精神,以及你們學術的深度和交流的嚴肅性,以最恰當的方式紀念他。

- [06/14]【世人可知?】三個美國華亞裔年輕人的創痛和解脫之道

- [06/15]哈梅內伊:將徹底摧毀以政權 /伊軍逮以F-35飛行員

- [06/15]突發:明尼蘇達州民主黨二政客遭」瘋子「上門處決或受傷

- [06/15]【奶神視角】美國六月這個周末非常緊張而具有決定性

- [06/15]普京「非常友好地」祝特朗普生日快樂,並在通話中

- [06/16] 日落時的閉關禪堂

- [06/16]丘巨源vs毛澤東:武昌魚的是與非

- [06/17]全網熱議伊朗反擊 內塔尼亞胡真名被扒出

- [06/17]五人四分鐘三立場雙語一快評 以色列伊朗戰爭下階段預測

- [06/17]中東鬥法,雙普合圍

- [06/19]川普的伊朗政策:在混亂中堅守原則

- [06/19]兇殘野獸!紐約強姦犯被假釋島上殘害善良騎車女士

- [06/19]尼姑思凡 唾玉生香

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.職場內外]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[職場內外]博文更多

- change?:最高法院支持川普跨性別軍人禁令 美軍重回戰鬥本色

- change?:川式「雙規」?聯邦緊急事務管理局局長被緊急架走

- change?:FDA疫苗主管因妄批敢訓部長RFK被迫走人

- change?:烏克蘭「超級士兵」打破「致命性」的刻板印象

- change?:「若不能回家我也考慮去韓國」--韓媒採訪烏克蘭俘虜朝鮮兵

- change?:奧特曼vs馬斯克:誰是最適合守護人類未來的人?

- 8288:離職才敢說!前員工爆料各行各業「不能說的秘密」

- change?:美國私人飛機飛行員能賺多少錢?

- 8288:馬屁太神聖,而不是職業太神聖

- 8288:美國碼頭工人罷工迎戰生計最大威脅:自動化

- 8288:AI 熱延燒引發人們危機感

- qwxqwsean:徐暢在中國的打工經歷摘抄

- change?:強震中台灣護士爭先護嬰兒視頻感動全網

- change?:「低工資發達國家」日本怎麼了?

- change?:金正恩開著"我們的世界上威力最強的新型坦克"冒頭

- change?:被法國搶走訂單…中國戰鬥機出口夢落空

- change?:「最有趣的女人"-華女金融業轉行做華爾街色女郎十二月生意火爆

- 8288:你能看懂領導簽字的「暗語」嗎?

- 劉龍珠律師:講葷段子也算性騷擾 美國華人老闆一半都是色狼!

- 解濱:美國將要爆發的一場新的技術革命