人物簡介:

慧遠(334年—416年),東晉高僧,道安法師座下高足。在廬山東林寺建立蓮社,專修凈土之法,被後世凈土宗尊為初祖。三十餘載跡不入俗,影不出山,被鳩摩羅什大師譽為「東方護法菩薩」。

經常有人問到這樣的問題 :如何處理宗教生活與世俗政權的關係?耶穌說 :「上帝的歸上帝,凱撒的歸凱撒。」類

似的問題,在東晉時期,廬山東林寺的慧遠法師也遇到過。

當時,有朝廷官員提出「僧人應禮拜帝王」。針對這一說法,作為南方的佛教領袖,慧遠法師寫下《沙門不敬王者論》表明立場。他說,出家為僧者「皆遁世以求其志,變俗以達其道……袈裟非朝宗之服,缽盂非廊廟之器,沙門塵外之人,不應致敬王者」。

主政者桓玄出於對慧遠法師的尊重,下詔書確立僧人不禮敬帝王的條制。這一條制,歷代沿襲,成為漢傳佛教地區處理政教關係的一條規約。

慧遠的回應,彰顯了出家修行者的胸襟,維護了僧格的獨立性。慧遠不愧為「東方聖人」道安法師座下的高足。

南下:從襄陽到廬山

慧遠法師(334年—416年),俗姓賈,雁門樓煩(今山西寧武)人,出生於世代書香之家,自幼資質聰穎,勤思敏學。13歲時,他隨舅父遊學許昌、洛陽等地,精通儒道之學。

21歲時,他前往太行山聆聽道安法師講《般若經》,傾心佛學,慨嘆「儒道九流,皆糠秕耳」,舍俗出家,師從道安法師。道安法師鼓勵慧遠說 :「讓佛法流布東土的重任,以後就靠你了!」師徒二人經常一起細研經義,探究玄旨。

慧遠24歲那年,道安法師安排他上座說法。有一次,回答僧眾的問題時,慧遠橫說豎說,問者依然不能理解。於是,他引用《莊子》上的故事,連類比附,令問者豁然開朗。

援引儒道之說解釋佛經,容易讓人把世間著述與佛經混為一談。這本是道安法師一直反對的,但看到慧遠善巧講經令人貫通之後,道安法師特別開許他「不廢俗書」。

這一時期,北方政權頻頻更迭,兵荒馬亂,難以安心弘法,道安法師率眾南下避禍。途經河南新野時,道安法師感慨道:「今遭凶年,不依國主,則法事難立 ;又教化之體,宜令廣布。」

在湖北襄陽,僧眾們安頓下來,慧遠隨道安法師深入般若之學。不知不覺,15年光陰過去。然而世事無常,平靜的學修生活,再次被戰亂打破。

東晉孝武帝太元三年(378年),前秦王苻堅為迎請道安法師到長安弘揚佛法,兵圍襄陽。道安法師再次分遣僧眾前往各地布教,遠離戰禍。

慧遠率數十人繼續向南走。他們輾轉各地,本打算到廣東羅浮山去,路過廬山時,見此地清凈足以息心修行,慧遠決定先在這裡住下,俟觀時局。

這一年,是東晉太元六年(381年),慧遠47歲。據《高僧傳》記載,自此,慧遠以廬山東林寺為道場,修身弘道,著書立說,「三十餘載,影不出山,跡不入俗」。送客也以山中的虎溪為界,走到橋頭便止步。

由於慧遠的德望,東林寺成為南方的佛教中心。從天竺來到中土的僧侶,無不心馳神往,「東向稽首,獻心廬岳」。

弘法:從釋疑到融合

東晉士族「好尚風流」,追求精神的自由,他們熱衷於「清談、喝酒、吃藥」,所獲得的只不過是暫時的滿足,並未能真正地安妥身心。

眼前的現實,讓慧遠回味起道安法師在新野說的那段話。佛教要發展,不能單純地依傍「國主」,只有做「教化之體,宜令廣布」之事,才可讓佛教深入人心。慧遠決定,弘法之門向士大夫階層敞開。

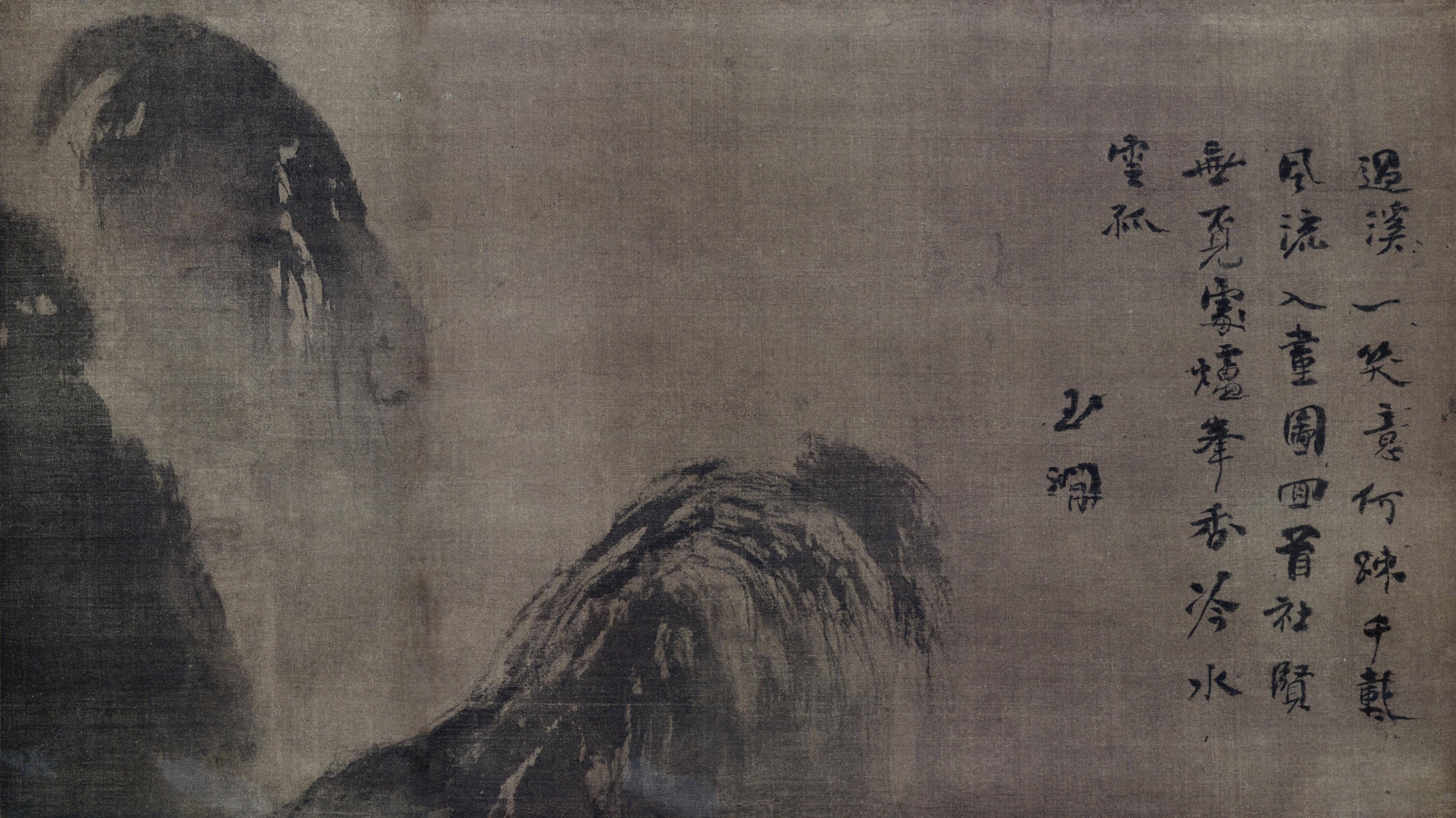

當時,畫家戴逵針對「積善而殃集」「凶邪而致慶」的現象,對佛教的三世因果、善惡報應之說,提出了質疑。這一質疑,在當時乃至今世都頗有代表性。如果不能給出令人信服的答案,佛法難以在人們心中立穩腳跟。

慧遠援引佛典,指出造業不同,得到的報應也會不同 ;報應有三種 :「現報」(今生作業,今生受報應)、「生報」(今生作業,下一世受報應)、「后報」(今生作業,經二生三生、百生千生而受報應)。由於人心對事物的感受有快有慢,報應的兌現也會有先有后。為善者遭遇災禍,做惡者獲得好運,是他們前世的業行在今生得以兌現,而今世業行所受的報應還沒有兌現而已。

慧遠之解答,不僅令戴逵折服,也從理論上解決了長期以來的質疑與爭論,在當時乃至對後世都有很大的影響。據說,善於雕塑的戴逵為示感恩,專門敬造了一尊高達丈六的無量壽佛木像。

對佛教提出質疑的還有鎮南將軍何無忌。他依據道家《老子》、儒家《禮記》等經典的表述,認為「右」為「凶、賤」,而僧人以右袒表達「至順、吉誠」,有悖於中國文化的習俗,於是寫下《難袒服論》,對僧人偏袒右肩的著裝方式進行批評。慧遠以《沙門袒服論》予以回應。他說,佛家與道家、儒家從外表上看雖有差別,但三者教化人心、創造和諧的最終目的是一致的。僧人右袒著裝,只是為了區別於世間人的著裝,使僧人強化出家意識,以便安心修道。慧遠的解答,維護了佛陀提出的僧侶袒服之制,中國僧人的著裝禮制,也由此確定下來。

慧遠立足於佛家的濟世思想,融合儒家的政治理論、道家的出世學說,首開三教融通風氣之先。不僅贏得了士大夫階層的敬重,也有利於佛教的保護與弘揚。

隆安三年(399年),大將軍桓玄行軍經過廬山,要慧遠出虎溪一見。慧遠稱疾不堪以行。桓玄雖傲氣十足,也只得自己入山。一見到慧遠,桓玄便開始問難。

桓玄問 :「不敢毀傷,何以剪削?」

——儒家《孝經》講,人的「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷」,僧人出家要剃除鬚髮,這種「剪削」,難道不是「不孝」嗎?

慧遠答 :「立身行道。」

——「立身行道」是《孝經》的核心思想。慧遠以此四字作答,言簡意深,令桓玄十分佩服。

下山路上,桓玄對左右隨從說 :「遠公的確是高僧大德!」

桓玄掌握朝權時,看到有些僧侶附炎趨勢,迎合時流,外言弘道,內圖私利,競相奔走於權貴之門,決定像沙中揀金一樣淘汰不法的僧人,「沙門有能申述經誥,暢說義理,或禁行修整者,始可以宣寄大化。其有違於此者,悉當罷黜。」在執行這一政策時,桓玄對僚屬說 :「唯廬山道德所居,不在搜簡之例。」

佛典:從研修到翻譯

在東晉時代,佛法雖漸至東土,但根基未穩,典籍缺乏。面對此情此景,慧遠在研修佛典的同時,也將一部分精力放在取經、譯經以及教理探討上。

後秦弘始三年(401年),著名佛教翻譯家鳩摩羅什入居長安。慧遠不僅向他致書通好,請教經義,還派遣廬山僧人道生、慧觀等前往長安,親近鳩摩羅什,聽講問道。

慧遠勤於著述。他曾著《法性論》,可惜此文已佚,《高僧傳》中只記錄下短短一句 :「至極以不變為性,得性以體極為宗。」相傳,鳩摩羅什讀過《法性論》后,極為推崇。

為規範僧團建設,慧遠同樣重視佛教的戒律之學。當時,高僧弗若多羅在長安翻譯《十誦律》,譯事未竟便不幸去世。慧遠聞訊非常痛心。不久,以弘揚律藏聞名的曇摩留支來到長安,慧遠派弟子曇邕前往親近。在寫給曇摩留支的信中,慧遠請他將《十誦律》未譯完的部分翻譯出來。曇摩留支有感於慧遠的至誠,補譯出全本《十誦律》。這是漢傳佛教史上第一部完整的比丘律藏。

覺賢尊者,又稱佛陀跋陀羅,以精通禪修馳名。東晉義熙四年(408年),他來到長安,經常一入定十餘天。有僧人以尊者顯示神通、違背戒律為名,將他逐出長安。

覺賢尊者率弟子南下廬山。慧遠對覺賢尊者熱情照顧。東林寺至今尚存的譯經台,就是尊者當年譯經之地。在廬山,覺賢尊者不僅譯出《修行方便禪經》等多部佛典,還指導僧眾進行禪修。

據《廬山志》記載,慧遠曾派弟子遠赴印度求法,但這一記錄一直缺少物證。2007年1月,東林寺發掘出一批珍貴的歷史文物。其中一件八方礅上的刻文,記錄了慧遠弟子法領、法凈西行取經的始末 :他們歷時14年到達古印度,請回經書200餘卷 ;其中100餘卷留在長安,由鳩摩羅什翻譯;另外100餘卷帶回東林寺,由佛陀跋陀羅翻譯。

凈土:從東方到西方

「採菊東籬下,悠然見南山」。這句流傳千古的名句,出自田園詩人陶淵明,而詩中的「南山」正是慧遠修行弘法的廬山。

陶淵明與玄學家劉遺民、周續之號稱「潯陽三隱」。近水樓台先得月。因鄰近廬山,他們與慧遠交往甚密。

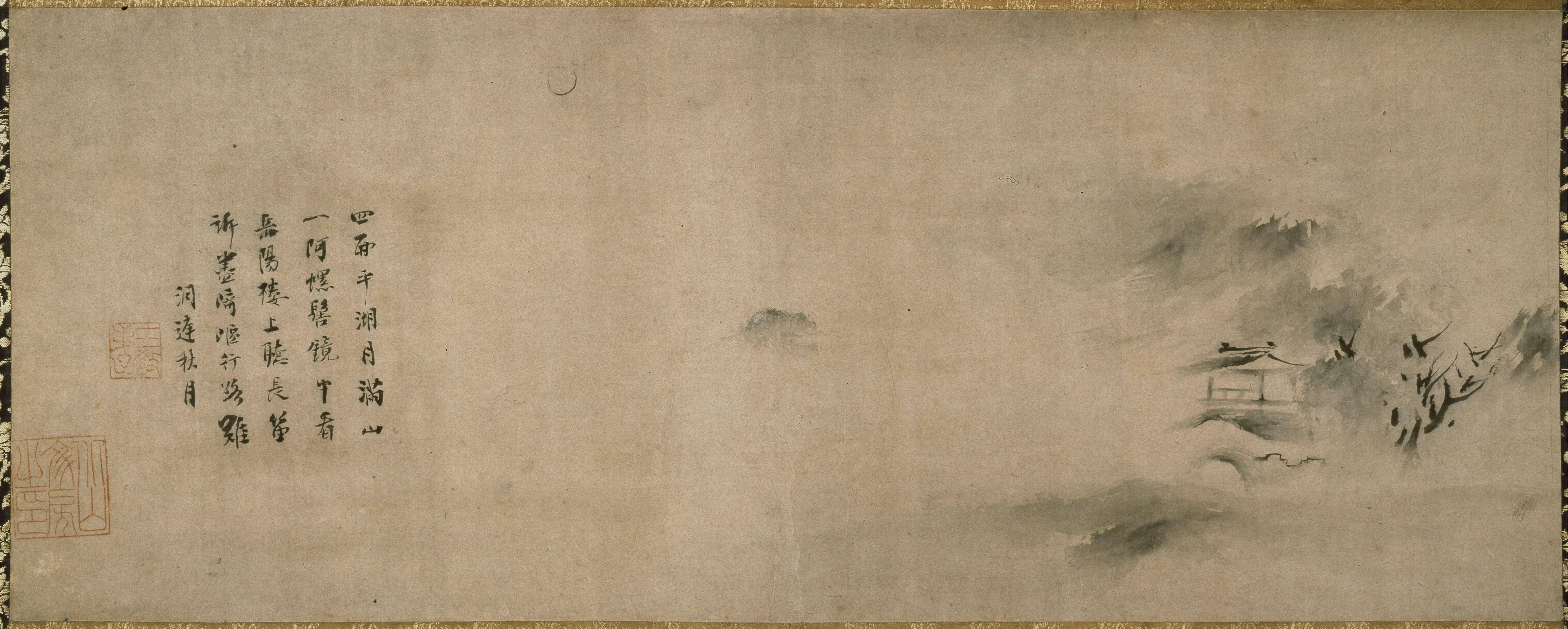

從漢到晉,政治失軌,無論王族貴紳還是庶民百姓,均朝不保夕。加之天災旱蝗頻仍,飢疫橫行,苦難的境遇激發著人們對幸福之地的嚮往。面對如此社會情狀,慧遠依據《無量壽經》與《般舟三昧經》等佛典,提出了以念「阿彌陀佛」求生西方凈土的修行法門。

東晉安帝元興元年(402年),劉遺民、宗炳(畫家、美術史論《畫山水序》作者)等123位名士來到東林寺。他們在阿彌陀佛像前,建齋發誓結社,「齊心潛修凈土法門,以期共生西方極樂世界」,並約定「因眾人根器不同,福德有別,先得往生極樂凈土者,需幫助提攜後進者,以達到同生無量壽佛極樂國土之目的」。

因慧遠曾率眾在東林寺前鑿池種植白蓮,這一結社在佛教史上稱為「蓮社」,隨之形成的凈土宗也被稱為「蓮宗」,慧遠則被尊為凈土宗初祖。

因佛教徒不能飲酒,嗜酒的陶淵明一直徘徊在蓮社之外。慧遠破例允許他可以不持酒戒,陶淵明欣然上山一同念佛。後來,因對「業識、生死輪迴」等觀點見解不一,陶淵明又下山而去。

東晉義熙十二年(416年)八月,83歲的慧遠病重,到第六日,他已無法進食。徒眾請他飲豉酒,他以守戒為由拒絕 ;請他飲米汁,他再次拒絕;又請他喝蜜水,他讓人查閱律經看看是乎合律。然而,查閱者還沒把律經翻完,他便安詳而逝了。

在之前的遺囑中,他說要將遺體暴露在松林中,供養蟲獸。徒眾們不忍心這樣做,還是按佛門規矩將他安葬山間。

從此,這位「影不出山」的高僧,永遠地與廬山融為一體。此時,他提倡的「凈土法門」,已經深入民眾,在南方廣泛傳播開來。