- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

眾所周知,作為第一生產力的科學技術,向來被擁有其的國家視為「國之重器」。科學技術領域的壟斷與反壟斷,更是大國博弈的重要內容。在200多年前的工業革命時期,英國為維護自己世界龍頭的地位,曾絞盡腦汁對作為後起之秀的美國進行技術封鎖。然而,美國打出一系列「組合拳」,讓英國獨霸全球市場的美夢最終破碎。

那麼,英國人的技術封鎖為何沒有奏效?美利堅又是如何後來居上的呢?

上圖_ 18世紀60年代,織布工詹姆士·哈格里夫斯發明了 珍妮紡紗機

上圖_ 18世紀60年代,織布工詹姆士·哈格里夫斯發明了 珍妮紡紗機

上圖_ 19世紀的英國紡織工廠

- 英國:就是要打壓你

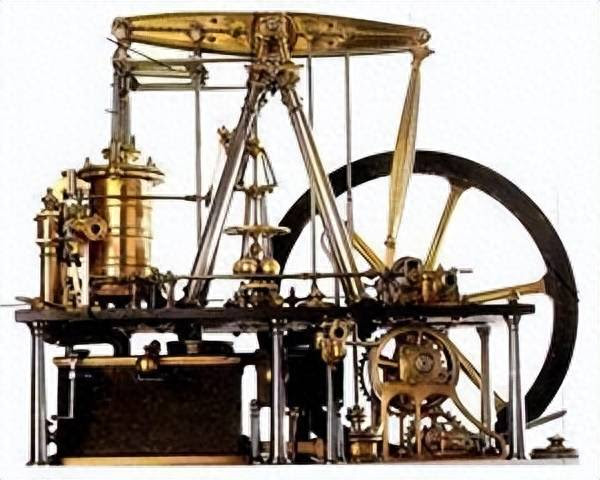

作為工業革命的發源地,英國在18世紀憑藉紡織技術上的創新,引領了世界生產力的發展潮流。飛梭、水力織布機、珍妮紡紗機等機器的成功應用,使紡織生產效率較過去呈幾何般增長。瓦特的實用性蒸汽機問世后,更使英國一舉成為世界頭號工業帝國。到1840年,英國紡織品的出口量達到英國商品出口總量的40%,英制紡織品暢銷除南極洲之外的所有大洲,讓英國資本家們賺得盆滿缽滿。

儘管英國手握巨大的技術優勢,但他們卻時刻不敢掉以輕心,特別是對剛剛獨立不久的美國。美國作為英國的殖民地時,曾是英國最大的原料產地和商品市場。美國農業生產發達,其棉產量長期穩居世界前三。如果美國掌握了先進的紡織生產技術,再加上其巨大的棉產量,那勢必會大大壓縮英制紡織品的市場額份。

為此,英國想盡一切辦法打壓美國。英國議會專門制定法律,包括水力織布機在內的機器設備一律不得出口,連相關圖紙、模具乃至零部件也不行,違者面臨的將是最少5年的牢獄之災及巨額罰款。不僅如此,與紡織、機器製造、煤鐵冶鍊等有關的工匠、技術人員也不得移民他國,違者將被剝奪公民權並沒收全部財產。

上圖_ 19世紀的英國食品工廠

上圖_ 19世紀的英國食品工廠

上圖_ 19世紀英國的棉紡織工業

上圖_ 19世紀英國的棉紡織工業

- 美國:黑白兩手齊上陣

面對英國在技術領域的全面封鎖,美國自然不會坐以待斃。不得不說,以華盛頓為首的美國國父們頗具遠見。在美國剛剛建國不過5年的1788年,美國時任財政部長漢密爾頓便受命組建一個科技間諜網路,一方面獲取世界尖端科技的情報信息,另一方面則嘗試通過非法手段,也就是「偷竊」來得到這些技術。

在漢密爾頓的運作下,這個間諜網通過重金利誘、威脅恐嚇等各種手段,在英國發展了一批眼線,對英國工業革命的開展情況及英國技術封鎖的實施情況進行調查研究,以便從中找出可以利用漏洞,將先進技術、設備、人才引進到美國。

上圖_ 1793年的美國《專利法》,讓盜版獲得專利保護

上圖_ 1793年的美國《專利法》,讓盜版獲得專利保護

在華盛頓的大力支持下,漢密爾頓及其副手考克斯下了三步棋。

第一是製造輿論。在英國百姓特別是技術人員、工匠當中宣傳美國的美好生活,並向他們展示美國對技術移民的優厚待遇及物質獎勵。

第二是積極推動國會頒布專利法。明確規定專利的授予對象只能是美國人。在此之前,世界各國的專利授予對象不分國籍,美國這麼做,實際上就是隱晦地鼓勵那些技術人員連人帶技術一起來美國。

第三是配套設置一系列保障制度。比如不管你什麼身份,哪怕是個窮光蛋,但只要你掌握一門先進的生產技術,或機器設備的製造方法,或擁有相關設備的圖紙,或者你是工業某個領域的熟練工種,總之只要有一技之長,就可以經過一個簡單宣誓成為美國公民,然後申請相應專利,得到聯邦政府保護的壟斷專利權。至於土地租金、稅收優惠等就更不用說了,一律大幅減免。

上圖_ 準備移民美國的歐洲人

上圖_ 準備移民美國的歐洲人

在上述政策的「誘惑」下,你很難保證沒有英國技術人員想移民美國。但是,在英國政府的嚴格管控下,這些人又怎麼去美國呢?這就輪到漢密爾頓那張間諜網在英國的眼線們大顯身手了。

這些特工或偽造身份將其「變」為農民、教師、神職人員,而後通關離境;或將其藏在行李、包裹、信箱中,由外交人員「攜帶」出境。一旦遇到難纏的關口,便由華爾街的大佬們通過銀子擺平,畢竟誰跟錢過不去?

上圖_ 18世紀到19世紀60年代美國領土變遷,美國不斷做大做強

上圖_ 18世紀到19世紀60年代美國領土變遷,美國不斷做大做強

- 改變世界格局的人

塞繆爾·斯萊特的人生經歷很能說明美國人的努力換來了怎樣的回報。14歲時,斯萊特進入紡織廠成為一名學徒。經過7年的辛勤工作,他終於得到了老闆的認可並成為工廠的一名技術主管。但心高氣傲的斯萊特不願寄人籬下,當他聽說大洋彼岸的美國擁有令人羨慕的政策和待遇后,遂起了到美國開創一番事業的想法。

斯萊特知道,一旦行動敗露,自己難逃牢獄之災。為此,他憑藉驚人的記憶力,將工廠設備的製造圖紙和使用、維護方法記熟,並在特工人員的幫助下偽造了一個農產品推銷員的身份,在沒有告訴家人絲毫消息的情況下登上了輪船來到紐約。在紐約,他與紡織巨頭布朗家族一拍即合,在布朗家族的支持下,憑記憶復原出了在當時最為先進的阿克萊特水力紡紗機。

幾年後,有了一定資本的斯特萊與布朗家族解約,開始獨自創業。憑藉技術專利,他一生先後建立起工廠13家,打造了一個全球聞名的紡織帝國,成為擁有兩百萬美元(相當於今12億美元)資產的商業大亨。

上圖_ 塞繆爾·斯萊特(1768年6月9日-1835年4月21日),英國人,美國早期的一名工業家

上圖_ 塞繆爾·斯萊特(1768年6月9日-1835年4月21日),英國人,美國早期的一名工業家

美國的一系列「組合拳」環環相接,打得英國技術封鎖的鐵鉗逐漸崩碎。美國依靠著像斯萊特這樣的英國技術人員,掀起了自己的工業革命浪潮,並最終後來居上,一躍成為頂級工業大國。今日,人們對斯特萊的評價充滿爭議。英國人視其為「賣國賊」,而美國卻將其譽為「美國紡織業革命之父」。但無論怎麼說,作為一個改變世界格局的人,斯特萊註定是名載史冊了。

作者:林森

參考資料:

【1】《商業秘密:知識盜版和美國的工業實力的起源》 本•安塔爾 著

【2】《美洲政治史綱》 W•Z•福斯特 著

【3】《歐美工業革命中科學技術的引進與利用》 陶慧芬 著

【領導已閱?】200多年前工業革命,英國死命技術封鎖,美國怎麼辦?

第一次工業革命是19世紀末至20世紀初期的一場全球性變革,對美國的影響尤為深遠。

第一次工業革命是指18世紀末至19世紀末期,從手工生產向機械化生產和工廠製造的轉變。這一時期,美國經歷了許多重大變革,從傳統農業社會轉變為現代工業國家。工業革命對美國的影響是多方面的,包括經濟增長、社會變革、政治影響以及文化演變。

第一次工業革命對於美國的經濟增長和現代化產生了深刻的影響。這一時期,新的機械技術、交通和通信的進步以及大規模生產的興起改變了美國的商業格局,推動了經濟的繁榮和現代化的發展。

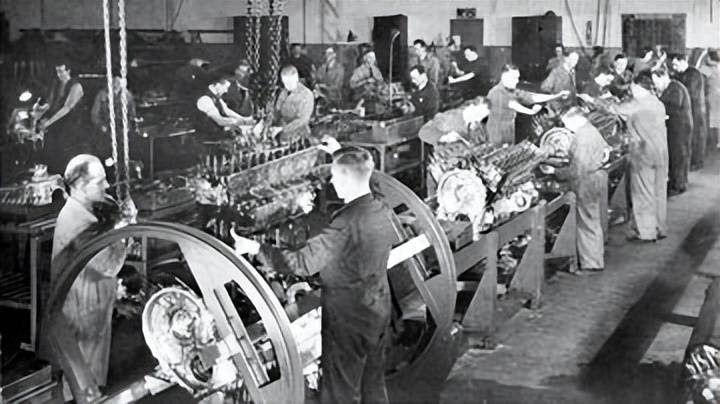

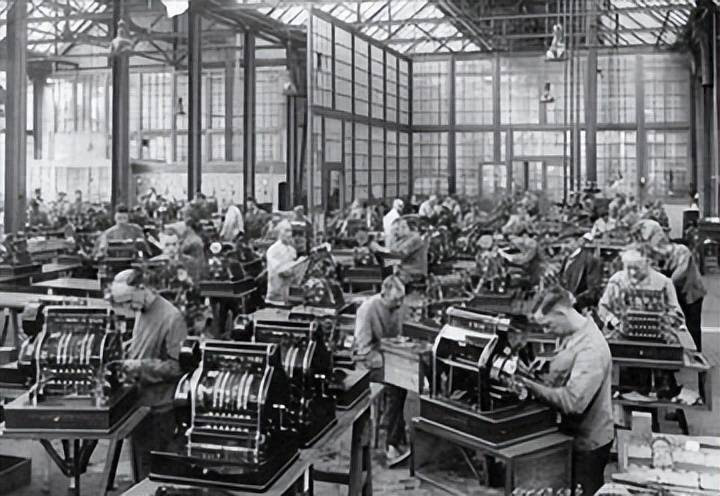

工業化和製造業的崛起:工業革命推動了美國製造業的快速發展。機械化生產取代了傳統的手工生產方式,使生產率大幅提高。

美國的紡織、鋼鐵、煤炭和化學工業等領域蓬勃發展,為國家創造了巨大的財富。這些行業的發展吸引了大量勞動力,從農村遷往城市尋找工作機會。

基礎設施和交通發展:工業革命帶來了鐵路、運河和港口等基礎設施的建設。這極大地改善了物流和運輸效率,使得商品能夠更快速地從製造中心運送到全國各地。這促進了市場的擴大和一體化,為商品流通和市場集成創造了條件。

城市化和移民潮:由於工業和製造業的興起,許多農村居民遷往城市尋找工作機會。這導致了美國的城市化進程,城市人口急劇增加。

同時,大量移民從歐洲和其他地區湧入美國,為工廠提供了廉價的勞動力。這一大規模的城市化和移民潮改變了美國社會的面貌,也為城市文化的形成和發展奠定了基礎。

資本主義經濟體系的形成:工業革命推動了美國資本主義經濟體系的形成。新興的工業巨頭如卡內基、洛克菲勒和摩根家族積累了巨額財富,塑造了美國經濟的格局。

這一時期也引發了對壟斷和反壟斷的討論,最終導致了反壟斷法的出現,以確保公平競爭和維護市場的健康。

工業革命的經濟成就使美國在世界經濟中佔據了重要地位,為國家的現代化和繁榮奠定了堅實基礎。這些經濟變革的影響一直延續到今天,塑造了美國作為世界上最大的經濟體之一的地位。同時,工業革命也為其他領域的變革,如社會、政治和文化,打下了基礎。

社會變革和勞工運動第一次工業革命對美國社會產生了深遠的變革,同時也催生了勞工運動,推動了社會的進步和改善。以下是工業革命對美國社會和勞工運動的重要影響:

階級分化和社會不平等:工業革命導致了社會的階級分化。富裕的工業家和企業家與工人階級之間的財富差距越來越大。這引發了對社會不平等的關注,許多人開始呼籲社會和經濟公平,倡導更好的薪資和工作條件。

勞工運動的興起:工業革命時期,工人們經歷了艱苦的工作條件、低工資和長時間的勞動。這激發了勞工運動的興起,工人開始組織罷工和示威,爭取更好的工資、工時和工作條件。

工會成為了勞工運動的主要組織形式,通過集體談判和抗議活動,工人爭取了勞動權益的改善。

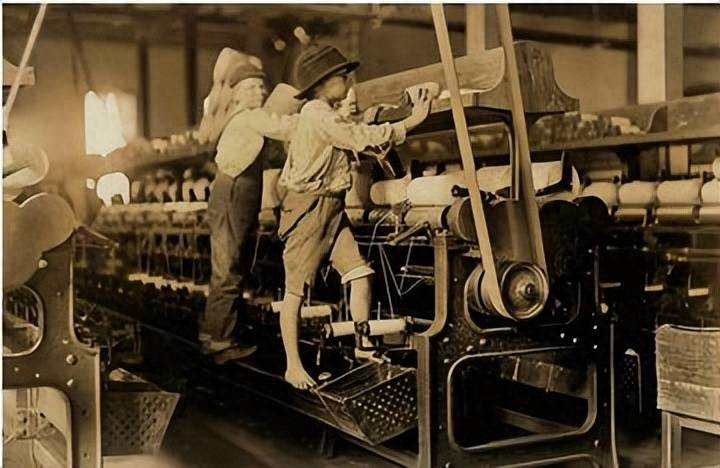

婦女和兒童勞工:工業革命也導致了婦女和兒童勞工的增加。他們在工廠中從事低薪工作,工作條件通常極為惡劣。這引發了兒童勞工和婦女工人的權益爭議,社會開始認識到需要保護這些弱勢群體的權益。最終,立法禁止了兒童勞工,並改善了婦女工人的工作條件。

社會改革和法律變革:勞工運動推動了一系列社會改革和法律變革。例如,通過勞工法案確保了工人的工作權益,包括工資、工時和工作環境的改善。同時,工業革命也引發了對工廠和企業安全的關切,促使制定相關的法規。

教育和文化:工業革命的影響還體現在教育和文化領域。隨著城市的擴張,學校得到了改進和擴建,為更多人提供了接受教育的機會。

工人階級和移民群體的子女也有了接受教育的機會,這促進了社會的知識普及和文化進步。同時,新興的媒體和文化形式也催生了新的文化運動和表達形式,豐富了美國社會的多樣性。

工業革命時期的社會變革和勞工運動推動了美國社會的進步和改善,促使政府和企業採取措施保護工人權益和提高工作條件。這些變革為美國建立了更加公平和公正的社會基礎,塑造了現代美國社會的核心價值觀。

第一次工業革命對美國的政治影響和國家發展產生了深遠的影響,塑造了國家的政治格局和歷史進程。以下是工業革命對美國政治和國家發展的關鍵影響:

政治權力的演化:工業革命時期,政治權力逐漸從農村地主和傳統精英群體轉移到城市工業家和企業家手中。

這些新興精英群體在政治中發揮了重要作用,塑造了國家政策。他們支持經濟自由主義,主張少量政府干預,以便更好地支持工商業。同時,政治機器和黨派制度也得到了發展,國會成為了制定重要法律和政策的關鍵場所。

西部擴張:工業革命推動了美國向西部地區的擴張。鐵路的建設加速了人口向西部的流動,促使了西部的殖民和資源開發。這一過程也引發了與原住民的衝突和土地權利爭議。西部擴張不僅改變了美國國土的形狀,也增強了國家的領土實力。

國家基礎設施的建設:為了支持工業和經濟增長,美國政府開始投資於國家基礎設施的建設,如道路、橋樑和港口。

這些基礎設施的建設改善了交通和通信,促進了國內市場的一體化。政府還出資支持科學研究和教育,以提高技術水平,為國家的工業和經濟發展提供了支持。

外交政策的演變:工業革命改變了美國的國際地位。美國的工業和經濟實力使其成為全球大國,參與國際政治和貿易。這導致了一系列外交政策的演變,包括對拉丁美洲、亞洲和歐洲的政策。

例如,美國在19世紀末和20世紀初開始採取帝國主義政策,擴張其影響力和領土。此外,工業革命還加強了美國與其他國家之間的經濟聯繫,促進了國際貿易。

社會政策的興起:隨著工業革命的發展,政府開始關注社會政策和福利制度。這包括改善工作條件、兒童勞工法案的制定以及保護消費者權益。政府還開始介入公共健康和教育領域,以提高國民的生活質量。

總的來說,第一次工業革命改變了美國政治格局,推動了國家的發展和現代化。它將政治權力從傳統的統治精英轉移到了新興的工業家和企業家手中,促使國家採取一系列政策來支持工業和經濟增長。

這一時期也標誌著美國的國際地位的提升,成為全球大國的崛起。工業革命的政治和國家發展影響一直延續到今天,塑造了美國政治和國際政策的方向。

文化演變和社會價值觀第一次工業革命對美國的文化演變和社會價值觀產生了深遠的影響,塑造了社會的價值觀和文化特徵。以下是工業革命對美國文化和社會價值觀的主要影響:

新的社會價值觀:工業革命時期,社會價值觀發生了顯著變化。個人主義、競爭意識和物質主義開始佔據主導地位。

人們開始將經濟成功和社會地位視為追求的主要目標,這一觀念反映在美國夢的理念中。工業革命推動了市場經濟和消費文化的崛起,使個人和家庭更加側重於經濟獨立和物質成就。

科技和創新:工業革命促進了科技和創新的發展。新的發明和技術,如電力、電話、電報和內燃機,改變了人們的生活方式和社會互動方式。這些創新影響了人們的日常生活,從家庭生活到工作環境,使人們更加依賴科技。

文化多樣性:工業革命時期,美國迎來了大規模的移民潮,帶來了各種不同的文化和習慣。這種多樣性影響了美國文化,促進了文化交流和創新。移民群體將自己的文化元素融入美國社會,形成了多元文化的格局,這一特點在美國文化中一直保持至今。

文化表達和社會運動:工業革命時期催生了各種社會和文化運動。新的媒體形式如報紙、雜誌和電影的興起使人們更容易分享信息和觀點。

同時,一些重要的社會運動如婦女權益運動、廢奴運動和進步主義運動得到了推動。這些運動反映了社會對不平等、不公正和社會問題的關切,並促使政府採取行動來解決這些問題。

教育和文化發展:工業革命的影響還體現在教育和文化領域。隨著城市的擴張,學校得到了改進和擴建,為更多人提供了接受教育的機會。

這推動了社會的知識普及和文化進步。同時,文化領域也出現了新的運動,如美國文學的興起和藝術的發展,為美國文化增添了新的層次和特色。

總的來說,第一次工業革命塑造了美國的文化和社會價值觀。它推動了社會價值觀的演變,強調了個人主義、物質成功和科技創新。

工業革命還催生了多元文化,促進了文化表達和社會運動的發展,推動了社會的進步和變革。這些文化演變和社會價值觀的影響一直延續至今,塑造了現代美國社會的核心特徵。

第一次工業革命對美國的意義是多方面的,涵蓋了經濟增長、社會變革、政治影響和文化演變等各個領域。工業革命推動了美國的現代化和國家發展,塑造了其成為世界超級大國的歷史進程。

在經濟領域,工業革命催生了製造業的崛起,推動了工業化和城市化。新的機械技術和交通基礎設施改善了物流效率,為國內市場的一體化創造了條件。同時,資本主義經濟體系的形成和科技創新推動了美國的經濟增長。

社會領域受到深刻影響,工業革命導致了階級分化和社會不平等的加劇。然而,這也激發了勞工運動的興起,工人爭取更好的工資和工作條件,最終改善了勞工權益。工業革命還引發了對婦女和兒童勞工的關切,促使立法保護他們的權益。

在政治方面,工業革命改變了政治權力的格局,將權力轉移到城市工業家和企業家手中。西部擴張和國家基礎設施的建設增強了國家的領土實力。同時,外交政策的演變使美國在國際舞台上嶄露頭角。

文化和社會價值觀方面,工業革命推動了個人主義、競爭意識和物質主義的興起。多元文化的湧入促進了文化表達和社會運動,為社會進步和變革提供了動力。

總體而言,第一次工業革命對美國的影響是深遠而多維的。它塑造了美國的經濟、社會、政治和文化特徵,為美國成為全球超級大國奠定了基礎,影響仍在今天繼續發揮作用。工業革命的遺產是美國歷史中的一個重要章節,對世界歷史也有著深刻的影響。

- [05/14]美國的底層邏輯與川普傲視歐(中)的關係

- [05/14]最高法院支持川普跨性別軍人禁令 美軍重回戰鬥本色

- [05/14]川普正訪問世上最富三國 --以下是他們的願望清單

- [05/15]「美國夢」將成為一種回憶,並淪為當代的笑柄---當自殺成為國策

- [05/15]名家2025畢典主講:美國最偉大復興的希望不在哈佛在這裡

- [05/15] 200多年前工業革命,英國死命技術封鎖,美國怎麼辦?

- [05/15]《紐郵》專欄:卡達送川飛機如XX送克司機 會毀掉他的總統任期

- [05/16]亞伯拉罕·林肯致奧維爾·勃朗寧夫人的信(1838年)

- [05/17]中為洋用 改變人生的餃子沙拉

- [05/17]美國可能會成為第二個加拿大 原因何在

- [05/17]美國已在九天攬月的拜登搗蛋價格回落的原因在這裡

- [05/18]一個國家的自殺 之 國內全能 國外無能

- [05/18]川普的新世界秩序:他的中東打擊粉碎了全球主義者的製造混亂計劃?

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.職場內外]

評論 (0 個評論)

- change?:最高法院支持川普跨性別軍人禁令 美軍重回戰鬥本色

- change?:川式「雙規」?聯邦緊急事務管理局局長被緊急架走

- change?:FDA疫苗主管因妄批敢訓部長RFK被迫走人

- change?:烏克蘭「超級士兵」打破「致命性」的刻板印象

- change?:「若不能回家我也考慮去韓國」--韓媒採訪烏克蘭俘虜朝鮮兵

- change?:奧特曼vs馬斯克:誰是最適合守護人類未來的人?

- 8288:離職才敢說!前員工爆料各行各業「不能說的秘密」

- change?:美國私人飛機飛行員能賺多少錢?

- 8288:馬屁太神聖,而不是職業太神聖

- 8288:美國碼頭工人罷工迎戰生計最大威脅:自動化

- 8288:AI 熱延燒引發人們危機感

- qwxqwsean:徐暢在中國的打工經歷摘抄

- change?:強震中台灣護士爭先護嬰兒視頻感動全網

- change?:「低工資發達國家」日本怎麼了?

- change?:金正恩開著"我們的世界上威力最強的新型坦克"冒頭

- change?:被法國搶走訂單…中國戰鬥機出口夢落空

- change?:「最有趣的女人"-華女金融業轉行做華爾街色女郎十二月生意火爆

- 8288:你能看懂領導簽字的「暗語」嗎?

- 劉龍珠律師:講葷段子也算性騷擾 美國華人老闆一半都是色狼!

- 解濱:美國將要爆發的一場新的技術革命