- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

2024年是明尼蘇達大學接收國際學生的第150個年頭,在這個特殊的時刻,我們開啟了「明大風華——中國校友的光輝與情懷」系列文章,講述七位傑出校友的動人故事,記錄他們「心繫明大,情牽中華」的動人歲月。這些故事不僅彰顯了教育無國界的精神,更奠定了中美兩國在教育、學術和文化交流中的深厚基礎。

明大風華系列 | 盧鶴紱:從明大走向核能時代的締造者

提到核能、原子彈、理論物理學,大家或許會首先想到愛因斯坦或鄧稼先,而對盧鶴紱這個名字頗感陌生。然而,盧鶴紱不僅是中國七位「兩彈一星」元勛背後的導師之一,還被譽為「中國核能之父」,為中國核科學的發展做出了巨大貢獻。 盧鶴紱畢業於明尼蘇達大學理工學院(College of Science and Engineering),1941年獲得博士學位,1980年當選中國科學院院士。在明大求學期間,盧鶴紱與眾多學術大家建立了深厚的友誼,為日後中國的科技現代化進程打下了堅實的基礎。

儘管他曾與諾貝爾獎一線之隔,但在祖國抗日戰爭爆發的關鍵時期,他毅然登上了返回中國的最後一班輪船。回國后不久,他的研究團隊榮獲諾獎,但盧鶴紱從未後悔,因為他始終將祖國的利益置於個人榮譽之上。 2024年是盧鶴紱院士誕辰110周年。我們希望通他的故事,寄託對明大校友的緬懷之情,傳遞他那無私奉獻的精神,與更多在中美教育、學術科研、文化交流中做著積極貢獻的同仁共勉。

稱量原子質量的中國人

盧鶴紱(fú)原籍山東萊州,1914年6月7日出生於瀋陽。父親盧景貴是中國上世紀早期公派赴美留學生,后回國擔任鐵路工程師。母親崔可言在日本東京女子學院公費留學,后從事教育工作。在家庭的熏陶下,天資聰穎的盧鶴紱從小就對自然科學產生了濃厚的興趣。 1936年,盧鶴紱以全優的成績從燕京大學物理系畢業。系主任威廉·班德(William Brandt)教授對他說:「你成績這麼好,應該留學深造。」威廉教授便推薦盧鶴紱到美國明尼蘇達大學繼續學習。

1936年盧鶴紱院士燕京大學畢業證書

盧鶴紱院士(左)燕京大學畢業留影

盧鶴紱院士的旅程首先抵達上海,隨後乘坐輪船前往美國西雅圖,再轉乘火車到達明尼蘇達州最大的城市明尼阿波利斯 (Minneapolis)。當他順利抵達校園時,映入眼帘的是一座別具一格的大學建築,大堂前聳立著十根潔白而獨特的大柱子,這般景象令他心情大好,旅途的疲憊瞬間煙消雲散。

明尼蘇達大學 Northrop紀念禮堂(攝於1940年)

1943年盧鶴紱院士(3排右3)在明尼蘇達大學的全班同學合影

盧鶴紱在明大主修物理,輔修數學。他的理論物理導師是《物理評論》主編、《近代物理評論》創刊人約翰·泰特(John T. Tate)教授。泰特教授講課條理清晰,善於啟發,這種教學風格對盧鶴紱回國后的教學方式產生了深遠影響。 同時,教授他原子物理實驗課程的是系主任亨利·埃里克森(Henry Erikson)教授和維約翰·威廉姆斯(John Williams)教授負責,教授力學的是愛德華·希爾(Edward Hill)教授和約翰·巴丁(John Bardeen)教授。 讀書時,盧鶴紱還受聘為物理系的助教。他主要負責物理實驗課程,指導過的明大學生高達數百人。

盧鶴紱院士在明尼蘇達大學學習時留影

當時,盧鶴紱在明大研究生院主攻原子物理方向,正是美國乃至全世界科學研究的熱門課題。盧鶴紱決定先攻讀碩士學位,再攻讀博士學位。 當時泰特教授正在研究質譜儀在分子物理上的應用,盧鶴紱在拜訪泰特教授時,泰特教授便拿出了本諾貝爾獎獲得者阿斯頓的著作《同位素》讓他讀完,在專心致志攻讀的同時,盧鶴紱發現鋰7和鋰6的丰度比是個令人極其感興趣的問題。經不少名家研究,丰度比的測定結果卻大相徑庭,從8到14不等,究竟哪個數值對?盧鶴紱決定向名家們提出「挑戰」。

1930年的明大物理與天文學系(John T. Tate Hall)

如今的明大物理與天文系(John T. Tate Hall)

當時有兩種測定鋰元素天然存在的同位素丰度比的方法:一是質譜法,二是光譜法。相比之下,質譜法更加直接和準確。而且,明尼蘇達大學在質譜儀研究方面具有領先優勢,這讓盧鶴紱更堅定了使用質譜法的決心。他向泰特教授提出了自己的計劃,得到了教授的高度讚賞。然而,當時質譜儀仍處於初創階段,市場上沒有現成的儀器可供購買。於是,心靈手巧的盧鶴紱決定親自動手,在校園裡設計和製造一台質譜儀。

盧鶴紱院士在明尼蘇達大學實驗室

作為明尼蘇達大學的助教兼研究生,盧鶴紱有權使用儲備室的資源,這為他製造設備提供了極大的便利。他開始著手設計製作質譜儀。質譜儀的核心部件是一個大型真空管,為此,他要從學習吹制玻璃開始,最終成功製作出了真空玻璃管。經過努力,盧鶴紱成功製造出了一台高標準的聚焦型180度質譜儀。 實驗正式開始后,盧鶴紱在明尼蘇達大學阿爾弗雷德·尼爾實驗室(Alfred Nier Laboratory)夜以繼日地工作,幾乎不離開設備旁,連吃飯都在實驗室里。終於,他成功地用自己製造的質譜儀準確測定了鋰同位素的丰度比。當他將結果告知泰特教授時,教授非常驚喜,確認實驗結果完全準確。

1939年盧鶴紱院士在明尼蘇達大學求學

盧鶴紱成為世界上首位準確測定鋰7和鋰6丰度比的學者。這一消息傳到明尼蘇達大學物理系主任亨利·埃里克森(Henry Erikson)教授那裡,他欣喜萬分,立刻帶著記者趕到實驗室,握住盧鶴紱的手讚歎道:「了不起,中國人在稱原子的重量!」 盧鶴紱的研究成果在國際核物理界得到了廣泛認可和高度評價,業內普遍認為他在1939年發表的碩士論文《熱鹽離子的質譜儀研究》以及相關實驗的成功,是一次偉大的創舉。

盧鶴紱院士明尼蘇達大學碩士學位證

揭開原子彈秘密的第一人

1939年獲得碩士學位后,盧鶴紱又繼續進行博士論文的研究工作,尼爾(Alfred Nier)教授作為他的導師。當時鈾235核裂變現象被發現,不斷挑戰科學難題的盧鶴紱又有了新的研究目標,他開始對硼的同位素測量進行實驗。

盧鶴紱院士在美求學是留影

1940年4月18日,盧鶴紱在明尼蘇達大學的舞台上演出了他最鍾愛的京劇《四郎探母》。這場表演是由中國學生組織的一次愛國活動,旨在為中國反侵略戰爭籌集資金。現場觀眾除了大學師生、華僑同胞以及美國市民外,還有明尼阿波利斯市的知名音樂家和戲劇家。演出結束后,觀眾們紛紛慷慨解囊,場面熱烈而感人。 《四郎探母》講述的是帝王將相的故事,揭示戰爭給人們帶來的痛苦。主要突出表現四郎去國懷鄉、心懸兩地的複雜心情及其劇烈的思想鬥爭。最著名的歌詞是:

「我像籠中鳥,有翅卻不能展;

我像遠離山的猛虎,孤獨而痛苦;

我像南來的雁,迷失了方向。

我像離開水的蛟龍,被困在沙洲上。」

這些歌詞表達了一種身在異國的漂泊感,以及深深的思鄉之情。當該劇在美國校園裡上演時,對於那些遠離祖國的中國遊子來說,無疑具有特殊的意義。

盧鶴紱院士贈予美國同學的京劇扮相照片

在盧鶴紱撰寫博士畢業論文期間,有一次他應邀參加了在明尼蘇達州的華人聚會,聚會上他與在聖瑪麗醫院進修護士專業的吳潤輝一見鍾情。 1941年,在收穫愛情的同時,盧鶴紱憑藉論文《新型高強度質譜儀及在分離硼同位素上的應用》一舉獲得明尼蘇達大學博士學位。

1941年盧鶴紱院士獲明尼蘇達大學博士學位留影

盧鶴紱院士的博士學位證書

衝破阻力 毅然回國

1941年8月24日,盧鶴紱與吳潤輝的婚禮在明尼蘇達州明尼阿波利斯的一座教堂隆重舉行。婚禮雖然簡樸,卻不失莊重,現場洋溢著幸福與甜蜜的氛圍。盧鶴紱和吳潤輝的親朋好友,以及許多美國朋友都參加了這場婚禮。

盧鶴紱夫婦在婚慶典禮后與參加婚禮的友人們合影

在婚宴上,盧鶴紱宣布了他們即將返回祖國的決定,這一消息立刻引起了在場所有人的一致反對。 當時,盧鶴紱和吳潤輝在美國都有著令人羨慕的工作。盧鶴紱院士在明大已經擔任助教多年,博士學位在即,晉陞為教授只是時間問題,而且他還參與著重要的科研項目。吳潤輝則在聖瑪麗醫院擁有一份穩定且受人尊敬的工作。在常人看來,放棄如此優越的生活條件和美好的職業前景,返回戰火紛飛、飽受苦難的祖國,實在不是明智之舉。

1941年盧鶴紱院士和妻子吳潤輝的結婚宴會

一位美國朋友緊握著盧鶴紱的手,勸說道:「盧先生,您是國際物理學界的頂尖人物,已經在核物理研究領域取得了重大突破。放棄在美國的研究機會,實在太可惜了……」 面對朋友的勸說,盧鶴紱堅定地回答:「無論我在這方面取得多大的成就,如果不能為我的祖國所用,對我來說也是毫無意義的。」 最終,盧鶴紱和吳潤輝毅然決然地登上了最後一班貨輪,跨越大洋,經香港回到了祖國。那一年,他27歲。

1940年盧鶴紱院士和妻子在明州的住所前合影

輾轉於多所大學

1941年歸國后,盧鶴紱的學術方向發生了重大轉變。由於實驗條件的限制,他不得不從實驗物理轉向理論物理。 當時,中國的許多大學都在西遷,盧鶴紱加入了流亡中的中山大學。在荒郊野外的一座古廟中,他講授理論物理、核物理、量子力學和近代物理,將世界最新的科研成果和思考帶入課堂。他還賦詩表達心境:「摘冠卸袍歸故里,新聲出自舊廟堂。」 1942年4月,藉助教學之餘的盧鶴紱撰寫了《重原子核內之潛能及其利用》的長篇總結性論文,預言了大規模利用原子能的可能性,並在多篇文章中提出了和平利用核能的理念:「吾人對於核變放能之厚望,固不在軍事而在增進人間之幸福……將來擦目以待者是為核能時代之開始。」 旨在向國人介紹發現重核裂變的概況及其展望。自此,盧鶴紱被稱為世界上「第一個揭開原子能量秘密的人」。 同一時期,盧鶴紱的第一個兒子出生了。村民們常常看到這位從美國歸來的教授,將嬰兒綁在背上,一邊在院子里劈柴,一邊唱著京戲,展現出他在困境中的樂觀與堅韌。

1943年盧鶴紱院士夫婦和大兒子盧永強在廣西的合影

然而,戰火繼續蔓延,很快,這些苦中作樂的條件也不復存在。中山大學的師生們被迫撤往更加偏遠的山區,教學工作變得異常困難。1943年,盧鶴紱輾轉加入廣西大學,但僅一年後,敵軍再次進犯廣西,戰火步步緊逼,師生們不得不再次流亡。 在逃難途中,師生們來到廣西與貴州的交界處,不幸遭遇了匪賊。危急時刻,盧鶴紱挺身而出,說道:「寧死於匪穴,不受辱於追寇。」 這一刻,展現了他作為文人的勇氣與擔當。他決定前去「拜山」,與匪賊談判。他對匪賊說:「現在敵軍已經打過來了,我從國外回來抗戰。這批教師需要內遷到貴州,途徑貴地,請高抬貴手。」 匪賊被他的話感動,不僅沒有搶劫,還給他們每條船掛上三角令旗。船隊因此一路順利北行,匪賊見到三角令旗便紛紛讓路,未曾傷害他們分毫。最終,師生們安全抵達貴州榕江。 1945年春,盧鶴紱接到浙江大學輾轉寄來的聘書和旅費,他跋涉20多天,最終到達了黔北的湄潭,加入浙大。

1944年盧鶴紱院士在浙江大學任教的地方

由於地處偏僻,浙江大學理學院設在湄潭,辦公室就設在縣城最大的一座建築——文廟內。盧鶴紱在這裡開始了他的浙江大學教學生涯。他為四年級學生講授「理論物理」,同時為三年級學生教授「熱學」。儘管每個班的學生只有十幾人,但盧鶴紱對每堂課都極為認真。他總是毫無保留地向學生們傳授自己的學識和見解,學生們也都十分喜歡聽他的課。 在1947年至1948年間,盧鶴紱在浙江大學一邊教書,一邊繼續他的核物理研究工作。他在中國的《科學》雜誌上發表了《重核二分之欠對稱》的研究報告,提出了一種關於核裂變不對稱的大膽解釋。此外,他還在《科學世界》雜誌上發表了《從鈾之分裂談到原子彈》以及《海水傳音》兩篇總結性論文,繼續為中國的科學研究做出貢獻。

1948年盧鶴紱院士和妻子的浙江大學教職員證

「盧鶴紱不可逆方程」誕生

當有人問起他最滿意的科研成果時,盧鶴紱毫不遲疑地回答:「盧鶴紱不可逆性方程。」 這一重要的科學成就,正是在他深愛的祖國大地上誕生的。 1950年初,基於多年的教學和研究經驗,盧鶴紱對經典流體動力學的基本方程提出了質疑,並開始專註於流體動力學領域的研究。在接下來的兩年中,他發表了多篇論文,提出了「弛豫壓縮基本方程」,這一理論迅速引起了國際學術界的關注和認可,最終被命名為「盧鶴紱不可逆性方程」。這是在世界物理學史上罕見地以中國科學家命名的方程,標誌著盧鶴紱在科學領域的卓越貢獻。

盧鶴紱院士手稿

到復旦大學任教

1952年夏,中華人民共和國高等教育部進行大學院系調整,浙江大學轉型為工科大學,其理學院的主要師資力量被陸續調整到其他高校。盧鶴紱被調往上海復旦大學任教。 在幾次通宵備課後,盧鶴紱開始授課。他講授的「熱力學」課程採用了美國物理學家季曼斯基(Zemansky)的著作,並結合了蘇聯的教學經驗,深受學生們的歡迎。 1953年,在朋友的推薦下,盧鶴紱加入了九三學社,並迅速成為社內的骨幹成員。1954年,復旦大學成立了全國高校中首個分子物理教研室,而盧鶴紱正是這一教研室的奠基者。 擔任復旦大學分子物理教研組主任后,盧鶴紱積極響應學校領導的號召,先後主持開辦了電光源培訓班、原子能培訓班、紅外線等培訓班,為國家建設和發展培養了一批急需的人才。

1953年盧鶴紱院士一家在復旦大學宿舍前合影

北京大學辦特殊訓練班

1956年,美國《物理學報》刊登了盧鶴紱與姚震黃共同撰寫的論文《關於熱能中子所致鈾235分裂時發出的中子數目的討論》,這篇論文進一步擴展了愛因斯坦的化學馳豫理論。 同年,盧鶴紱被調往北京大學技術物理系,任教於全國頂級的「546」培訓班。在這個重要的培訓班裡,他講授《中子物理學》和《加速器原理》兩門主課,同時還教授核物理、磁流體力學和等離子體物理學等課程。 盧鶴紱的講課風格獨具魅力,他善於將枯燥的理論內容講得生動有趣、引人入勝,課堂上常常充滿笑聲。有時,他還會即興表演一段京劇,為課堂增添趣味。在「546培訓班」執教的兩年裡,盧鶴紱培養了大批核科學人才,其中包括後來成為「兩彈一星」元勛的七位傑出人物。由於他在教學工作中的卓越表現,42歲的盧鶴紱成為了中國最年輕的一級教授。

盧鶴紱院士(右3)與錢三強院士(右4)、周光召院士(左3)、彭恆武院士(右2)等人合影。

一封來自美國大學的聘函

1979年,盧鶴紱受斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)的邀請,赴美任榮譽訪問教授。又應約翰·巴丁院士(John Bardeen)及其他學者邀請,去伊利諾大學等20多個大學和研究機構訪問講學。

1979年,盧鶴紱院士鶴妻子登上中航「923」赴美航班

赴美訪問期間,美方多次要求盧鶴紱留下,並安排他到華盛頓國家科研機構工作,但他都婉言拒絕。最終美方也欣賞並尊重了他的決定。台灣也曾通過在美的台灣學者,向盧鶴紱夫婦拋出橄欖枝,盧鶴紱同樣婉言拒絕。 美國著名物理學家、唯一兩次獲得諾貝爾獎的學者約翰·巴丁院士在上海科學會堂作報告時說:「如果盧鶴紱當年在美國的話,肯定會獲得諾貝爾獎。」

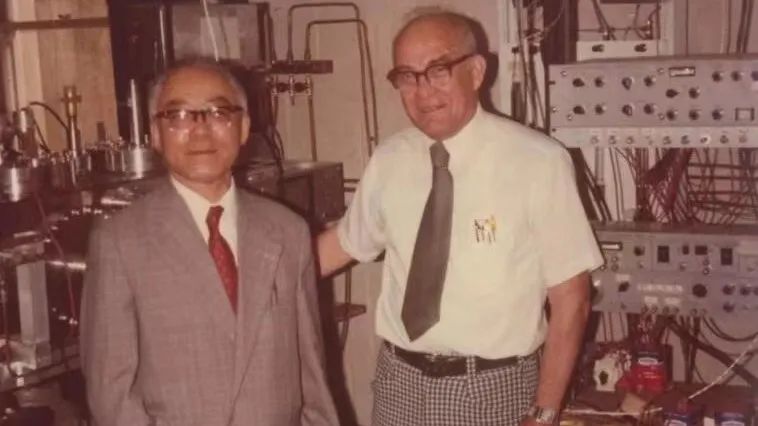

1981年盧鶴紱院士與獲兩次諾貝爾獎的約翰·巴丁院士、妻子吳潤輝

1981年,已當選院士的盧鶴紱及夫人受母校明尼蘇達大學理工學院的邀請飛抵明州訪問。抵達機場時,盧鶴紱院士當年的導師之一尼爾教授夫婦親自前來迎接。師生久別重逢,倍感親切,彼此間彷彿有說不完的話,訴不盡的情。 當天晚上,母校安排盧鶴紱院士夫婦入住校園附近的一家旅館。次日上午,他們參觀了各個物理實驗室。如今的實驗室規模已經比四十年前擴大了三倍以上。中午,明大在教授俱樂部設宴款待盧院士一行,隨後大家一同前往尼爾實驗室,討論科技發展的變遷。

盧鶴紱院士與首次分離鈾235的阿爾弗雷德·尼爾教授

下午,盧鶴紱院士向全院同仁分享了自己離開學校回國后的教學與科研經歷。許多同仁在聽完他的講述后,被他對祖國的熱愛和堅持不懈的科研精神深深打動,紛紛豎起大拇指,向盧鶴紱院士夫婦表達敬意。 晚上,尼爾教授在家中設宴款待盧鶴紱夫婦,20多位同仁歡聚一堂,其中包括盧鶴紱院士的同學兼同事阿爾尼·柯恩博士夫婦,以及他的學生、天文學教授愛德華·奈夫婦。席間,大家回憶起1947年盧鶴紱院士的論文《關於原子彈的物理學》在《美國物理月刊》發表后,引發了廣泛關注,尤其在全球熱愛和平的人士中引起了熱烈討論。尼爾教授還拿出了多張物理系保存了40多年的盧鶴紱院士當年的照片,眾人邊吃邊談,往事一一浮現,感慨萬千。

1981年盧鶴紱院士夫婦與尼爾夫婦在一起

科研和生活同樣重要 盧鶴紱院士作為世界聞名的物理學家,對細節向來重視,無論是工作上還是家庭生活,他都一絲不苟。1986年,盧鶴紱院士的妻子患了嚴重的老年痴呆症,雖然家中有保姆,但他還是堅持自己照顧妻子。擦口水、理衣服、蓋被子,把妻子每天的用藥情況和身體指標都記在日記里。家中保姆每每看到盧鶴紱院士深情照顧病重妻子的感人情景,不禁既感嘆。

1985年盧鶴紱院士夫婦

直到晚年,盧鶴紱院士仍活躍在物理學的前沿陣地。1995年,81歲的盧鶴紱院士與他的弟子王世明撰寫的《對馬赫原理的一個直接驗證》在美國《伽利略電動力學》發表,該雜誌的主編評價這篇論文:「開闢了挑戰愛因斯坦的新方向。」 同年5月,明大中國中心(China Center)應邀來到盧鶴紱院士在上海的家中做客。在慶祝會上,原復旦校長楊福家院士表示他自己是明尼蘇達大學的學孫,因為他在復旦大學學習物理知識,並在盧鶴紱院士的指導下獲得了博士學位。盧鶴紱院士也回憶起了55年前在明大的時光,他是20世紀30年代末明大唯一的物理學博士生。他在明大的導師阿爾弗雷德·尼爾(Alfred Nier)和約翰·威廉姆斯(John Williams)都是世界知名的核物理學家,但對盧院士而言,他們不僅是支持他的導師,更是他的摯友。盧院士還說,他的同學們把他的名字從Hefu改為Hoff,Hoff這個名字伴隨了他在明大的全部時光,在Dinkytown的日子也讓他終身難忘。 盧鶴紱院士熱情的談論到了明尼蘇達大學和他在這裡的朋友、同事和導師,並以合唱「Minnesota Rouser(明尼蘇達大學的戰歌)」為當晚的聚會畫上了圓滿的句號。

1997年,盧鶴紱院士在在上海逝世,享年83歲。去世前他為世人留下八大提綱44項研究進展,已發表的論文僅僅是他研究內容的十分之一。

1996年盧鶴紱院士在醫院

永遠的懷念

盧鶴紱院士逝世后,世界各地紛紛發表文章以追思這位物理大師的成就及對人類的貢獻。 1998年8月30日 ,盧鶴紱院士紀念銅像在美國休斯敦第一浸信教會學校落成。

盧鶴紱院士銅像安放儀式

2004年,明尼蘇達大學物理與天文學系舉辦紀念活動,懷緬傑出校友盧鶴紱院士的生平和成就。盧院士的兩位兒子盧永芳和盧永亮分別前來參加活動。出席活動的還有來自中國、德州和加拿大的盧氏家族成員和盧院士的故友同僚,共20餘人。

2004年明大物理系舉辦緬懷傑出校友盧鶴紱教授的生平和成就活動,也是盧院士銅像在Tate Hall的揭幕儀式 (左起)Sandra Huan、盧永芳、Robert Bruininks、盧永亮、Allen Goldman、Kathyleen Ma

盧鶴紱院士的半身像在明大Tate物理實驗室展示

為了紀念盧鶴紱院士,他的後人在明尼蘇達大學設立了盧鶴紱獎學金(Hoff Lu Fellowship)旨在為 CSE 理工學學院 - 物理與天文系的研究生提供獎學金支持。通過這一獎學金,希望可以激勵更多學子傳承盧鶴紱院士的精神,為國家的繁榮貢獻力量。

2023年 盧氏獎學金獲得者 Yi Huang 研究領域為凝聚態物理學 主要專註無序物理

2022年 盧氏獎學金獲得者Ting Gao研究領域為高能物理現象學 主要專註標準模型與 超越標準模型的物理學

寫在最後

盧鶴紱院士的一生,是一部濃縮的中國科學家奮鬥史,他以智慧和行動書寫了中國核能事業的輝煌篇章。從國際學術舞台的巔峰,到在祖國最需要的時候毅然回歸,他的選擇展現了非凡的擔當和堅定的信念。 2024年是盧鶴紱院士誕辰110周年,我們緬懷他的卓越貢獻,並希望通過分享他與明大的故事,激勵更多致力於中美教育、科研與文化交流的同仁和朋友。 最後祝願「心繫明大,情牽中華」的精神能在明大校友中代代相傳,也祝願中美兩國的友誼通過教育與學術的橋樑更加牢固。

(這篇發表在中山大學的文章有些地方顯然不是美國人的文風。)

盧鶴紱(1914年6月7日—1997年2月13日),字合夫,生於遼寧瀋陽,籍貫山東掖縣,中國核物理學家。1936年畢業於燕京大學。1941年獲美國明尼蘇達大學博士學位。文革初期被剝奪工作的權利,1969年被宣布解放。1980年當選為中國科學院學部委員(院士)。曾任復旦大學教授及校務委員會副主任,中國科學院上海原子核研究所副所長。主要從事理論物理和核物理方面的研究。

「中國人在稱原子的重量」

1937年12月20日,美國的《明尼阿波利斯日報》在頭版顯著位置刊發了一篇題為《中國人在稱原子的重量》的報道,還配發了一位華人科學家盧鶴紱正在做實驗的照片。 報道里說,正在攻讀碩士學位的盧鶴紱在導師的指導下,展開了一項熱鹽離子源發射性能的研究。經過多次反覆實驗,盧鶴紱在測量鋰7及鋰6離子釋放量的比值時,發現此值在不同時刻不盡相同,從而發現了「熱鹽離子發射的同位素效應」。緊接著,他又用自己發明的「時間積分法」在世界上第一次精確地測得了鋰7和鋰6的天然丰度比數值。 盧鶴紱所做的這一開創性的工作,也為國際物理界所公認。1953年,著名物理學家、諾貝爾獎獲得者雪柯瑞在他主編的《實驗核物理》一書中就明確指出,是盧鶴紱在世界上「首先發現了熱鹽離子發射的同位素效應」。1958年,英國劍橋大學沃爾士在其所著的《質譜學》中,專門介紹了盧鶴紱的「時間積分法」,並認為這是一種創舉。另外,盧鶴紱精確測定的鋰7和鋰6丰度比數值,也被選定為同位素表上的準確值,被國際同位素表沿用了50多年,直到1990年美國核數表引用的還是這一定值。 盧鶴紱於1914年6月出生在遼寧瀋陽的一個知識分子家庭,他的父親盧景貴是我國上世紀早期公派赴美留學生,交通機械專家,與「少帥」張學良熟稔;母親崔可言曾東渡日本,和秋瑾同在東京女子實踐學堂公費留學,后從事教育工作。 在家庭的熏陶下,天資聰穎的盧鶴紱從小就對自然科學產生了濃厚的興趣。1932年,他以優異的成績考入了燕京大學理學院物理系。1936年大學畢業以後即赴美國明尼蘇達大學研究院深造,專攻近代物理和原子物理。

「世界上第一個揭露原子彈秘密的人」

20世紀30年代,原子物理學是當時最熱門的研究學科。特別是鈾核裂變現象被發現以後,如何用特大的質譜儀長時間積累出足夠數量的鈾核,更成為物理學界迫切需要解決的難題。1939年,盧鶴紱在獲得碩士學位以後,就把這一課題作為自己攻讀博士學位的研究目標。 經過3年刻苦努力,他設計製造了一台新型60度聚焦的高強度質譜儀,並研究撰寫了名為《新型高強度質譜儀及在分離硼同位素上的應用》的博士論文。而這一研究成果,因被美國政府列為設計製造第一批原子彈及原子反應堆的絕密資料而被扣發,直到1950年才以摘要的形式發表在美國《核科學文摘》上。 1941年,盧鶴紱回國,戰亂中的中國沒有條件自己開展核物理方面的實驗研究。盧鶴紱為把所學的知識貢獻給祖國,在教學之餘繼續科研,先後發表了兩篇重要論文。一篇是1944年在國內《科學》上發表的《重原子核內之潛能及其利用》:該文全面闡述了核裂變的實驗發現及有關理論,並預言了人類大規模利用原子能的可能性,被學界普遍認為是「中國科學家第一個給中國讀者全面介紹原子能物理知識及其應用」的科學著述。另一篇則是1947年在《美國物理月刊》上發表的《關於原子彈的物理學》一文:這篇論文詮釋了原子彈機理的奧秘,並提出了簡單估算原子彈和原子反應堆之臨界體積的獨特方法。該文發表后,旋即在國際物理學界引起轟動,不僅文獻資料被廣泛引用,而且盧鶴紱也被譽為「世界上第一個揭露原子彈秘密的人」,從而確定了他成為世界第一流原子能物理學家和「中國核能之父」的歷史地位。 盧鶴紱對物理學,特別是對核物理學作出的卓越貢獻,使他成為「世界上第一流的原子能物理學家」(英國學者、中國科技史專家李約瑟評語),因此在生前即被英國劍橋國際傳記中心授予「20世紀成就獎」,載入國際傳記辭典。他還被美國傳記研究院授予「國際成就獎」,列入「世界5000人物誌」及「500權威領導人名人榜」。盧鶴紱去世以後,美國休斯敦大學和明尼蘇達大學均為他豎立銅像,美國檀香山市還把每年的6月15日定為「盧鶴紱日」。

盧鶴紱與神秘的復旦「物理二系」

今人大多不知道,在復旦大學的校園裡,曾經還有過一個神秘的科系——原子能系,當年為了保密,它只對外用代號「物理二系」。 「物理二系」的建築是一個封閉式的環形院落,周圍還有一條「護城河」圍起來,架一座獨木橋進出,門崗森嚴。與物理系那座當時看來精美宏大的恆隆物理樓比起來,「物理二系」的房子基本就是水泥老公房的樣式。雖然看似簡陋不堪,建築面積也不及物理樓的三分之二,但是它的造價卻比物理樓還貴,因為裡面有核物理實驗室、放化實驗室,因此建築材料都是特殊的,施工也很講究。不僅如此,據當年「物理二系」的學生、後來成為系黨總支書記的袁竹書教授回憶,當年「物理二系」招生的考分曾是全校最高的,能進入這個系讀書也是倍感光榮。 復旦大學「物理二系」成立於1959年,本是為了響應大躍進時期「全民辦原子能」的口號。當時全國院校中,除了北大能借行政之力借調專家,在1955年就辦起技術物理系(以原子能教研方向為主)外,其他院校最多只有核物理課程。而復旦大學之所以能在1959年短短一年內就辦起一個原子能系,離不開其失而復得的專家———盧鶴紱。 1952年全國院系調整,已是享譽國際的盧鶴紱從浙江大學調來複旦。盧鶴紱的到來,使復旦物理系的教研力量大大提升。 然而,短短三年後,盧鶴紱被一紙調令調去北大技術物理系,任中子物理教研室主任。事實上,當時中國在蘇聯的援助下開始創辦核工業,由於相關人才緊缺,盧鶴紱進入了抽調全國院校教師辦起來的機密培訓班「546信箱」任教。盧鶴紱在「546信箱」執教了兩年,培養了大量核科學人才,後來大都參與了與原子彈相關的科研工程,在11位兩彈元勛中就有7位曾經是盧鶴紱的學生。

科學精神:開拓創新,求真務實

《現代物理知識》雜誌的一位主編曾經給盧鶴紱寫信,問到這樣的問題:「為什麼諾貝爾物理學獎與大陸中國人無緣?」盧鶴紱言簡意賅地說:「開天闢地,創出新領域,自然得之。模仿練習,細游舊山河,只能失之。」 盧鶴紱治學嚴密、教學嚴謹,對學生嚴格要求,批評某些時弊陋習也相當嚴厲;他的以實告人,也絕非只是記誦的書本知識,而往往是他對一些問題的深邃看法,往往是他的治學經驗和科學創造方法;同時,盧鶴紱還要求學生仁義而不虛偽、方正而不圓滑。 盧鶴紱的這些言傳身教令許多學生受益終身。 盧鶴紱之子盧永亮曾在一篇紀念文章中說:「父親把物理作為一種信仰,作為他生命的一部分,這也就是後來他成功的基礎。」正是因為這樣的科學信仰,盧鶴紱的一生,治學、育人、愛國、奉獻,身體力行,如日之恆,影響了一代又一代科研教育工作者和莘莘學子。 總結盧鶴紱之於科學和世界的影響,也許休斯敦大學物理系主任愛德華·漢格弗的評價更為貼切: 更深遠的是他性格中的正直,以及對人類的關愛。……這是永遠抹不去的痕迹。盧鶴紱被稱為「中國核能之父」,但他的目光,具有和平和榮耀的遠見,不僅僅是對中國人民的,而是對所有人的。

父盧景貴,弟盧鶴紳、盧鶴綬、盧鶴絢、盧鶴紋、盧鶴維,妹盧鶴松、盧鶴柏、盧鶴桐。

- ^ 中國「核能之父」盧鶴紱:與諾獎擦肩而過—新聞—科學網. news.sciencenet.cn. [2019-03-04]. 原始內容存檔於2014-06-02.

- ^ 盧永亮; 盧永芳; 馬開桂; 吳水清. 盧鶴紱在核能領域中的卓越貢獻. 自然辯證法通訊. 2002, (01). ISSN 1000-0763. doi:10.15994/J.1000-0763.2002.01.013. Wikidata Q63671404 (中文).

- ^ 貴州路吉安別墅1號盧景貴舊居:青年「海歸」挑起鐵路大梁-搜狐文化頻道. cul.sohu.com. [2019-08-31]. (原始內容存檔於2019-08-31).

- [04/24]萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- [04/24]助手秒變槍手, 五角大樓前發言人攻擊防長

- [04/25]"加強對中共威懾"--防長赫格塞斯在陸軍戰爭學院講話(全文)

- [04/25]川普政府考慮發放5000美元「生育獎金」,鼓勵民眾生育更多孩子

- [04/25]《幽居圖》及其它

- [04/25] 盧鶴紱--中國真正的核能之父 上課遇土匪玩京戲

- [04/26]野和,寒春--不一樣的詩人

- [04/27]對比紐約老邱 澳洲尼媽也過零元gou生活卻有啥不一樣ne?

- [04/27]再說盧鶴紱: 他和毛澤東的大企圖

- [04/27]危急 美以軍機突抵印度 北京突批習撒謊?

- [04/27]樗蒲賦[直播] 川普總統和第一夫人梅拉尼婭歐洲之行結束后抵達新澤西州

- [04/28]紐約州檢察長搞川周一或將被捕?文件已出示,情況不妙

- [04/28]春之歌 -- 風吹屁股冷

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.前塵往事]

評論 (0 個評論)

- 玉米穗:實話實說不容易

- 因月:美國左右派和信仰 即便川普能連任又怎樣 (寫於2020年)

- 麥琪兒:青蔥歲月里的荒唐事

- afreeleaf:我所知道的父親---寫於父親五周年忌日

- afreeleaf:當年的一地雞毛

- 麥琪兒:童年記憶—與爸爸一起印照片

- 麥琪兒:抄家劫難記

- 麥琪兒:童年趣事

- 麥琪兒:上海航校與浦東塘橋

- change?:康熙皇帝這樣說福建人

- afreeleaf:大學時代

- change?:1933年世界經濟會議和《未來形態》(美國解體)

- 玉米穗:微信里看到闊別多年的老鄰居(上)

- 玉米穗:懷念中學同桌趙德海同學

- 異域堂:我給父親講卜運算元:詠梅

- 玉米穗:我們那個年代的性教育

- change?:烏克蘭政府將韓國歷史納入烏克蘭學生必修課

- 玉米穗:重慶美女在哪裡?

- change?:魏晉風流=魏晉風度? 魯迅看問題的厲害之處

- change?:張春橋《破除資產階級的法權思想》和毛澤東寫的編者按