- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

耳鳴是指無外界聲源刺激,耳內或頭部主觀上有聲音感覺,是一種癥狀而不是一種獨立的疾病,也非相關疾病,如耳蝸微循環病變、聽神經損害、腦動脈硬化、糖尿病等引起的耳鳴。 本症多見於中老年人,年青人發病則多見於女性。耳鳴常常是早期聽力損傷的暗示或先兆,可能發展成為耳聾。耳鳴的中醫病機主要為腎虛髓海不足。

【判斷依據】

1、以耳鳴為主要癥狀,可表現為蟬鳴、蚊叫、鈴聲等,亦可有轟鳴等情況,持續2周以上。

2、使人們的生活質量和心理均有不同程度的影響,出現明顯的煩躁、苦惱、睡眠障礙、精神緊張、生活樂趣缺乏、焦慮、抑鬱等。

3、應排除引起耳鳴的全身性疾病或局部病變,如高血壓、低血壓、動脈硬化、高血脂、糖尿病的小血管併發症、微小血栓、頸椎病、神經脫髓鞘病變、聽神經瘤、藥物中毒、中耳炎等。環境干擾因素亦應排除,如過量飲咖啡、濃茶、紅酒及一些酒精飲料,以及過量進食乳酪、巧克力等引起的耳鳴。

【發生原因】

1、長期不良生活習慣,如經常過量飲用咖啡、濃茶、乳酪、巧克力,或吸煙、飲酒。

2、身體狀況不良,如經常勞倦,耗損腎氣,漸則致腎陰虧虛,或年齡增長,腎陽漸衰。

3、處於不良生活環境,如較長期、持續的噪音環境,或兼環境空氣不流通。

4、營養失衡,如飲食偏嗜致鐵、鋅等微量元素不足。

5、心理壓力過大,或遭遇不良心理刺激。

【調理原則】

去除引起耳鳴的因素, 調節心理平衡,均衡飲食,改善居所、工作環境等,補腎充髓。應注重對象具體因素,辨證調理。

【調理方法】

▶ 中醫辨證調攝

(1)腎陽不足,濕困中焦,虛實夾雜證

主症:耳鳴如蟬,時輕時重,夜晚略輕,頭暈,身重,神疲,乏力,且睡眠差,口淡無味,夜尿頻數。舌邊尖紅苔黃厚,脈弦細數。

治法:宣化暢中,補益腎氣。

方葯:二至丸加味(黃芪、薏苡仁、山藥、夏枯草、女貞子、旱蓮草各20g,厚朴、法夏各15g,泡參、決明子各30g,白豆蔻12g,蟬衣10g,甘草6g)。

(2)熱邪客於少陽膽經證

主症:耳鳴,聽力下降,如棉塞耳,身體消瘦,目赤,胸中煩滿,口苦,咽干,頭眩。舌質紅,苔黃,脈弦細數。

治法:和解少陽,佐以祛熱平肝火。

方葯:小柴胡湯加減(柴胡15g,黃芩15g,半夏9g,黨參9g,甘草9g,生薑3g,大棗6枚,龍膽草15g,枸杞子20g,菊花30g,僵蠶12g)。

(3)肝膽火盛證

主症:突發耳鳴、耳聾,頭痛面赤,口苦咽干,心煩易怒,大便秘結。舌質紅,苔黃,脈弦數。

治法:清肝泄熱。

方葯:龍膽瀉肝湯加減(龍膽草12g,梔子10g,黃芩12g,柴胡12g,生地15g,木通10g,車前子10g,澤瀉12g,白芍15g,甘草10g)。

(4)腎精虧虛證

主症:耳鳴或耳聾,多兼頭暈、目眩,腰酸腿軟。舌質紅,脈細弱。

治法:補腎益精。

方葯:杞菊地黃丸加味(熟地30g,茯苓15g,山藥12g,山茱萸12g,牡丹皮10g,澤瀉12g,枸杞子15g,菊花12g)。

(5)心陽不振,津氣兩虛證

主症:時覺頭暈耳鳴,心慌心悸,多汗體倦,氣短懶言,咽干口渴,肌膚麻木,四肢發冷。舌淡體胖,苔白滑,脈虛數。

治法:通陽益氣,養陰生津。

方葯:生脈散合黃芪桂枝五物湯加減(黨參30g,麥冬15g,五味子20g,當歸身20g,黃芪40g,桂枝20g,赤芍20g,天花粉20g,炙甘草30g,生薑20g,大棗6枚)。

▶ 針灸

(1)選穴方法:有耳周取穴和選經取穴,主穴取聽宮、完骨、養老、中渚等,根據辨證配以相應穴位。主穴以瀉為主,配穴以補為主,每日1次,留針20分鐘,10次為1個療程,共針刺2個療程。

(2)耳壓埋子法:主穴取神門、內耳、腎上腺、皮質下,根據辨證配以相應耳穴。操作:常規消毒皮膚后,用0.5cm×0.5cm的麝香鎮痛膏將王不留行子固定於耳穴上,按揉之,力度以能忍受為度,2天更換1次,兩耳交替貼敷。囑患者每日按壓3~4次,每次按壓5~10分鐘,以耳廓發紅為度。

(3)穴位注射:用當歸注射液和2%利多卡因各1ml,在聽會、翳風兩穴隔日交替注射,治療單純性耳鳴;或山茛菪鹼1ml和維生素B120.1ml混合注入病側曲池穴,再用黃芪注射液2ml在病側足三里穴位注射,同時配合針刺治療神經性耳鳴;或當歸液0.5~0.8ml注射耳聰穴及聽宮、聽會穴,配合耳後溝羊腸線埋線治療神經性耳聾及耳鳴。

(4)頭皮針:取暈聽區,單側耳鳴取患側,雙側耳鳴取兩側,每隔10分鐘捻轉1次,留針30分鐘,每日1次,10次為1個療程。

▶ 生活起居調攝

(1)按時作息,保證充分睡眠;規律、科學地進行運動;避免過度勞累。

(2)改善工作、生活環境,避免暴露於強聲或噪音環境中,保持環境空氣流通。

▶ 飲食調攝

(1)營養均衡, 多食含維生素及鐵、鋅等微量元素多的蔬菜、食物,如黑芝麻、植物油、紫菜、海帶、黑木耳、韭菜、黑糯米、牡蠣、動物肝臟、粗糧、干豆類、堅果類、蛋、肉、魚等。

(2)常飲淡咖啡、不飲濃茶等;盡量避免攝入一些刺激性的物質,如可樂;戒煙酒。

版權聲明

本文選自 悅讀中醫, 由雲南中醫編校推薦發表,版權歸原作者所有。

==================

朱元璋題詞的《萬馬圖》 徐悲鴻的馬實在很寒磣!

朱元璋題詞的《萬馬圖》 徐悲鴻的馬實在很寒磣!

看這個短視頻,畫面不錯,但講述的速度太慢,最好提速聽,那個腔調也不知說什麽好。

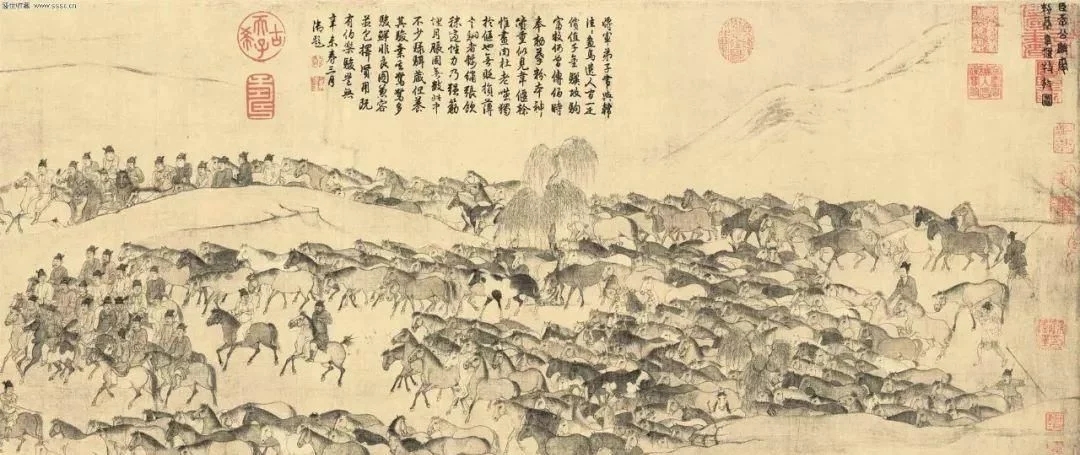

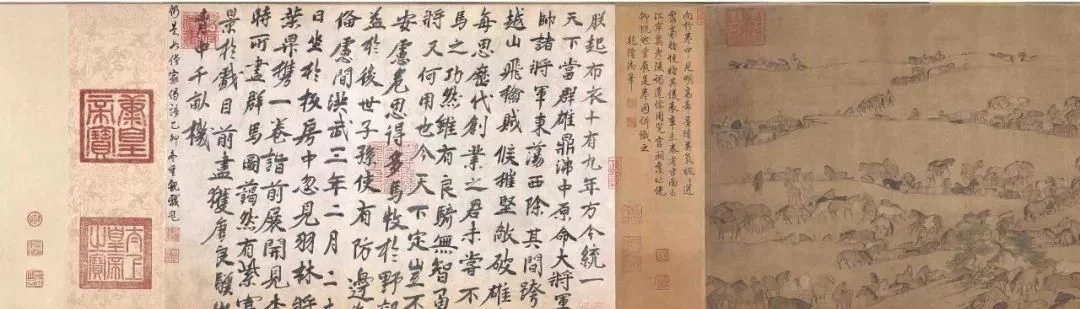

此卷尾紙有明成祖朱元璋的一段題跋(上面的視頻里也有),跋文如下:

朕起布衣十有九年,方今統一天下。當群雄鼎沸中原,命大將軍帥諸將軍東盪西除,其間跨河越山,飛擒賊侯,摧堅敵,破雄陣,每思歷代創業之君,未嘗不賴馬之功。然雖有良騎,無智勇之將,又何用也。今天下定,豈不居安慮危,思得多馬牧於野郊,有益於後世子孫,使有防邊御患備慮間。洪武三年(1370)二月二十三日作於板房中,忽見羽林將軍葉昇攜一卷,詣前展開,見李伯時所畫群馬圖,藹然有紫塞之景。於戲,目前盡獲唐良驥,豈問胸中千畝機。

此跋文字的布局、結構和章法並不講究,行筆粗狂,落款處沒有鈐蓋印璽,個別字體筆畫有誤,如倒數第四列的「展」字。出身於農民的朱元璋對書畫之道並無太多的修養和興趣,全篇跋文沒有一句聚焦在作品的繪畫特徵和美學特色上,文句多是極易理解的白話,其言語間透露更多的是實用主義,朱元璋從牧馬聯想到戎馬的軍事生涯和社稷安危,希望為後世子孫穩定江山。中國古代王朝更替,戰亂不斷。在戰爭中,騎兵的優勢極大,無論是前朝的漢還是后朝的元,都可以算是得騎兵得天下的典例。無論是韋偃畫馬、還是李公麟臨馬,其創作契機及蘊涵的思想當不同於一般的畜獸畫。其時,馬代表著軍事實力,因此,為了國家軍事實力的提高,歷代統治者對牧馬業的發展都及其重視。

(葉升(?—1392年),安徽合肥人,明初軍事將領,靖寧侯。當初為廬州守將左君弼副將,后歸順朱元璋。並以右翼元帥身份攻取江州、明州,升任府軍衛指揮使。洪武三年,為大都督府事。次年跟從湯和進攻四川。此後擔任指揮使,鎮守西安,平定叛亂。此後任大都督府事。后與王弼平定西番,招降乞失迦,后征討延安伯顏帖木兒。后封為靖寧侯,鎮守遼東,六年秋毫無犯,並揭發高麗行賄,朱元璋屢次表彰其與唐勝宗。

洪武二十年,與陳桓統領部隊鎮守雲南。後跟從沐英平定叛亂,此後與胡海討伐湖廣叛亂,活捉夏德忠。之後屯兵襄陽,再次與胡海討伐贛州叛亂。之後在甘肅、河南練兵。洪武二十五年,因為胡惟庸案連坐而被誅殺。此後又因其家與藍玉聯姻,藍玉被誅后,其再次受到牽連。)

"羽林將軍葉昇攜一卷,詣前展開,見李伯時所畫群馬圖,藹然有紫塞之景。" --朱元璋

畫上另有乾隆皇帝的三段題跋:

其一,位於卷首,跋文如下:「將軍弟子韋與韓,往往畫馬遺人間。一疋價值千金驥,攻駒富牧何曾傳。伯時奉敕摹粉本,神跡重似見韋偃。干惟畫肉杜老嗤,獨於偃也無貶損。薄言駉者錦繡張,飲秣適性力乃強。筋埋肉脹固無數,此中不少騄駬藏。但養其駿棄其駑,駑多駿鮮非良圖。兼容並包擇賢用,既有伯樂駿豈無。辛未春三月,御題。」

其二,位於后隔水,跋文如下:「向於卷中見明高帝墨跡,英氣颯颯,迸露豪楮,恍睹其儀錶,辛未春省,方南至江寧,奠孝陵,謁遺像,周覽宮闕舊址,俛仰慨然,重展是卷,因並識之。乾隆御筆。」

其三,位於尾紙,跋文如下:「仍是如僧家倡語乙卯冬重觀戲題。」

乾隆皇帝第一次題跋的時間在乾隆十六年(1751)「辛未春三月」,第二次題跋在相隔不久的「辛未春省」,第三次題跋在乾隆六十年(1795)「乙卯冬」。

前兩次題跋的時間均在乾隆皇帝第一次南巡的路上,《臨韋偃牧放圖》卷極有可能是南巡時地方官員進貢的作品,也叫迎鑾貢或路貢。南巡期間臣子向皇帝進貢作品的例子並不罕見〔16〕,此外還有畫家自獻作品,如徐楊、金廷標、張宗蒼等人也是通過南巡獻畫得以入京供奉於內廷。乾隆十六年正月十三日,乾隆皇帝開始了第一次南巡,此次南巡一個重要目的是為了宣揚盛世,安撫江南士人,讓天下人傑人心歸向。第一次題跋的時間處於南巡初到蘇州、杭州之時,乾隆皇帝看到這裡人文薈萃,充滿文化氛圍,便命內閣選拔有真才實學的人加以錄用,用實際行動表現了帝王對人才的重視和對漢文化的濃厚興趣。跋文「但養其駿棄其駑,駑多駿鮮非良圖。兼容並包擇賢用,既有伯樂駿豈無」借用養馬之道契合乾隆皇帝治國理政、兼容並包的態度,強調要兼容並包擇賢取用。

第二次題跋的時間處於乾隆皇帝到達南京之後,跋文記錄了乾隆皇帝以隆重的儀式拜謁明太祖朱元璋陵「謁遺像,周覽宮闕舊址」這一歷史事件。

清朝中前期的歷代皇帝熱衷於祭祀明太祖。清初,清政府面臨著滿族政府的執政合法性爭議,在初期的清政府的法統觀念當中,以武勇平定天下、得國極正的明太祖朱元璋是一個中原法統的重要象徵。而清世祖順治帝也有意識地通過對明太祖朱元璋的祭拜,表達自己對中原法統觀念的認同以及清政府法統是上承明代的政治觀點。清聖祖康熙、清世宗雍正或親自造訪明孝陵,或便派人祭明太祖及諸帝,優待明宗室等舉措是清朝對自身法統繼承於明朝說法的一種維護,也是其在輿論上打壓反清言論的一種手段。

從題跋內容看,乾隆皇帝對這位前朝開國皇帝十分賞識,在這樣一段既無章法布局又無審美格調的墨跡面前,誇讚其書法「英氣颯颯,迸露豪楮,恍睹其儀錶」,乾隆認為朱元璋的字寫得英氣十足,彷彿看到了朱元璋端正、英俊的面容。作為一介草根皇帝,朱元璋莽夫的形象深植人心,但從跋文看,乾隆皇帝認為朱元璋是一位文武雙全、相貌英俊、矯健挺拔的英雄人物,這種評價標準顯然基於乾隆政治理念的變化。

乾隆時期,海內承平日久,乾隆皇帝的跋文內容明顯更加關註明太祖的文治武功而非其法統之正。文武兼治是乾隆皇帝南巡時宣揚的政治理念,在武功上,通過精心策劃,向江南世人展示騎射以及通過閱視江寧等地駐防八旗,規劃並展示了滿洲人在江南地區的強大力量,頌揚清朝「馬上治天下」的美德和功效。乾隆皇帝堅持在南巡期間騎馬,其南巡詩中有許多對自己「策馬」「騎馬」「乘馬」「按轡」「據鞍」等形象的刻畫。在文治上,不同的歷史時期清代皇帝對明太祖祭祀的動機不同,需要的明太祖形象也不同。明太祖的形象書寫也發生了從清世祖、清聖祖時期中原正統皇帝的形象代表到清高宗時期文武雙全的明君聖主形象的變化。一方面,和朱元璋一樣,乾隆皇帝的身份首先是帝王、是政治家,他們看待《臨韋偃牧放圖》卷,更關注其政治價值,而不是藝術價值。另一方面,乾隆皇帝在跋文中將朱元璋塑造成一位文武雙全的帝王形象,符合其關於帝王形象的理想。

乾隆皇帝南巡途中在這樣一幅繪有千馬和書有前朝開國皇帝題跋的畫卷上,表達了其文武兼治的政治理念和對江南人才的重視和渴望,以期望通過文武之治,緩和民族矛盾,安撫那些懷念前朝的人,其意在籠絡人心,樹立威信,鞏固清王朝的正統地位。《臨韋偃牧放圖》卷從側面見證了乾隆皇帝的文武之政,具有重要的歷史和文化價值。

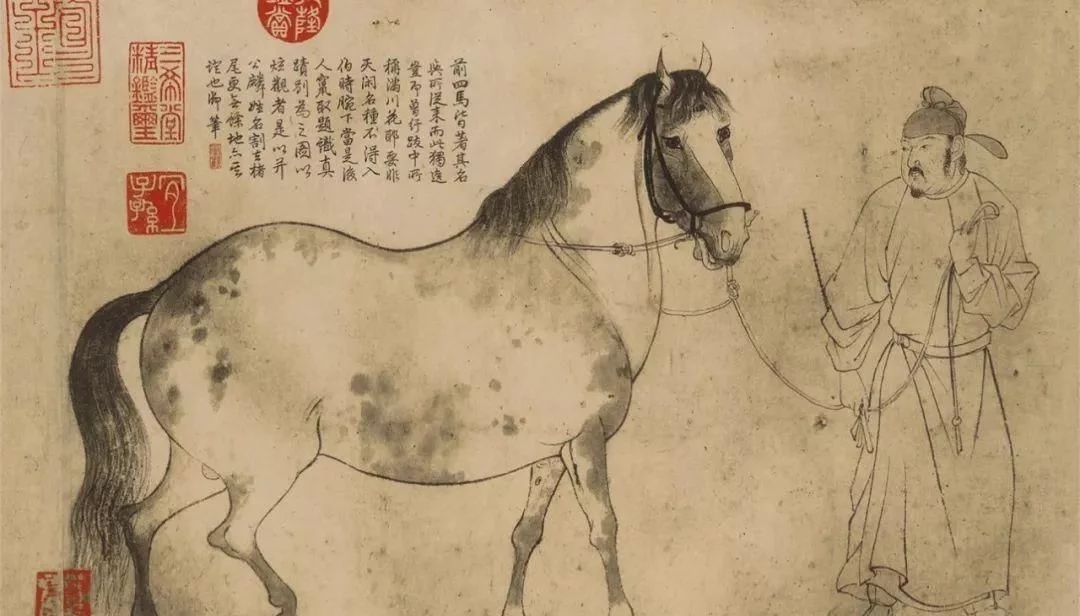

《臨韋偃牧放圖》卷芯的右上方,有兩行小篆墨跡「臣李公麟奉勅摹韋偃牧放圖」,這12字小篆是李公麟存世作品中唯一的小篆款識。徐邦達先生認為「此款書二行確實不在章伯益、文勛輩之下」,是李公麟書真跡力作。從題款可知,李公麟是奉皇帝之命臨摹唐代畫家韋偃的《牧放圖》。

李公麟(1049—1106),神宗熙寧三年(1070)中進士第,初任南康、長垣尉、泗州錄事參軍等地方小官,后被推薦入京為中書門下省刪定官、御史台檢法。哲宗元符三年(1100),李公麟因病致仕,隱歸安徽桐城縣龍眠山。李公麟的仕途基本處於宋神宗統治時期。宋神宗是北宋時期第六位皇帝,崇尚法家的「富國強兵」之術,面對北方的西夏和北遼不停的侵犯,他進行了一系列的變革以強大國家軍事實力。此卷約是李公麟在宋神宗時期為官的奉敕之作。韋偃是唐代繼曹霸、韓幹之後的畫馬名家,《宣和畫譜·卷十三》記載韋偃名下畫作27件,其中《牧放人馬圖》或為李公麟所臨的原本。正因此圖折射出唐朝強盛的國力和蓄養良驥的風氣,故北宋皇帝深感興趣,特命李公麟摹寫。通過臨摹唐朝鞍馬來表現北宋皇家御騎或禦敵戰馬,統治者希冀增強國力、抵禦外侮的意圖是很顯然的。

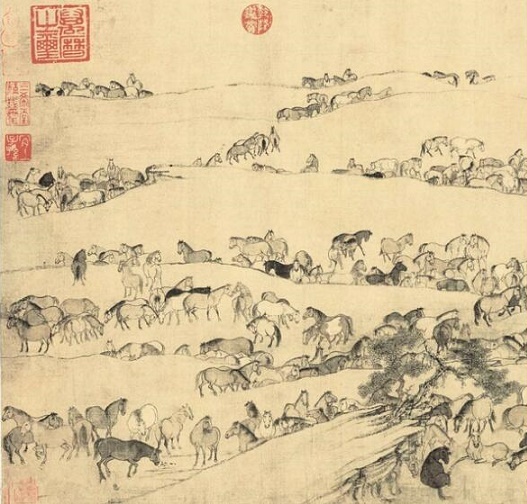

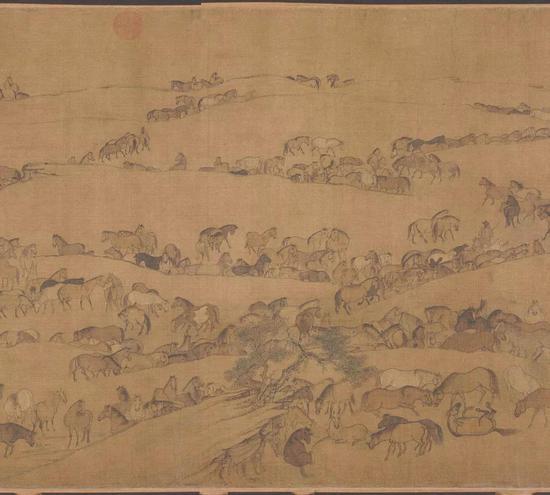

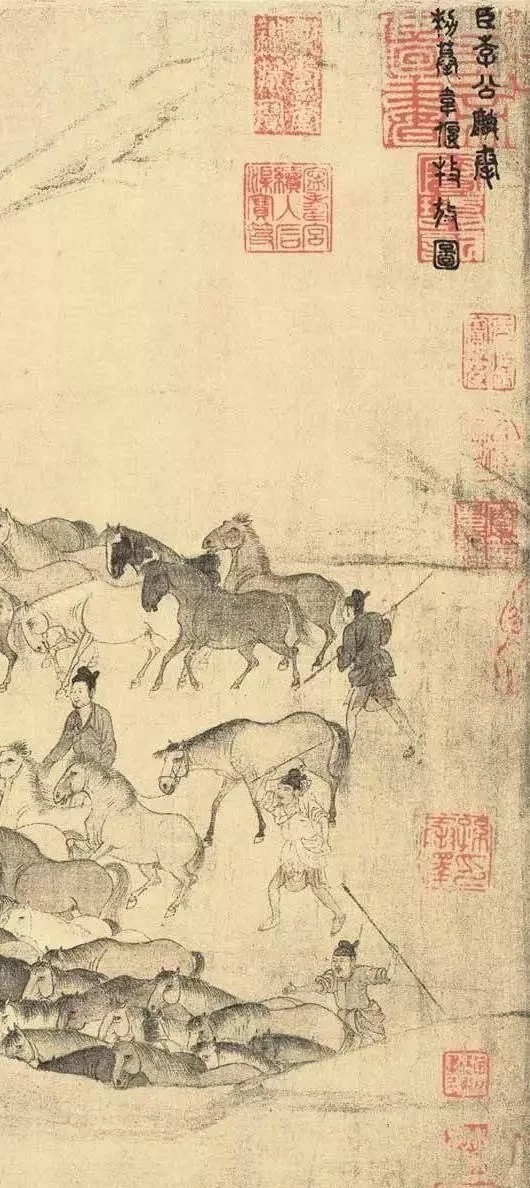

宋李公麟的唯一傳世之作《摹韋偃牧放圖》

該畫卷右上角有李公麟篆書自題:「臣李公麟奉敕摹韋偃牧放圖。」畫中展現了皇家牧場的浩大場景:馬倌趕著擁擠的馬群在丘陵中魚貫出現,馬匹在平川上散開,自由自在地吃草、奔跑、嬉戲、翻滾。全卷共描繪馬匹一千二百八十六匹,牧者一百三十四人,千姿萬態,有聚有散,有虛有實,構思非常巧妙,場面也極為壯闊。

卷首為起勢:在高原、坡谷、台地、大川、溪流穿插的牧場環境中,開端幾個牧者驅趕著一大群馬匹如潮水般蜂擁而來,馬嘶人叫,熱鬧異常;此時諸馬剛從圈裡放出,興奮異常,互不相讓,奮蹄向前,把觀者的視線引向前方,然後緊接著是一大批策馬的馬夫,浩浩蕩蕩地巡視牧場,場面莊嚴肅穆,氣勢逼人,這是全卷的高潮。

中段:密密麻麻的馬群如潮水涌流一般,自右向左滾動,每匹單馬雖小,但一千多匹駿馬的動作、情態卻千變萬化,無一雷同,有的低頭覓食;有的追趕嬉鬧;有的狂歡奔跑;有的就地翻滾。放牧的官吏、牧人也動作各異,或乘騎;或徒步;或揚鞭;或執韁;或倚樹休息;或趕馬過岡;或衣冠整肅;或赤足敞懷,身份、氣宇自有區別。馬匹不管是賓士、跳躍、緩行、覓食、就飲、嬉戲,還是伏卧、滾塵、昂首、回顧、嘶鳴,皆各具生意,靈動自然,極富生活氣息。

後段:逐步轉入悠揚閑靜的尾聲,那些上千匹出馬廄的馬群,經過一番激昂亢奮的奔騰后已顯疲倦不堪,有的怡然自得地斜卧在地上;有的三五成群地漸漸消失在壟壑溝坡里,星星點點,遠近錯落,時隱時現。全卷的氣勢由雄強剛勁轉化為柔和平緩,構圖從密集緊湊漸變成疏鬆流暢。

乾隆題詩:「薄言駟者錦繡張,飲秣適性力乃強。筋理肉脹固無數,此中不少驟弭藏。但養其駿棄其駑,駑多駿鮮非良圖。兼容並包擇賢用,既有伯樂駿豈知。」

乾隆題跋:「向於卷中見明高帝墨跡,英氣颯颯,迸露豪楮,恍睹其儀錶。」

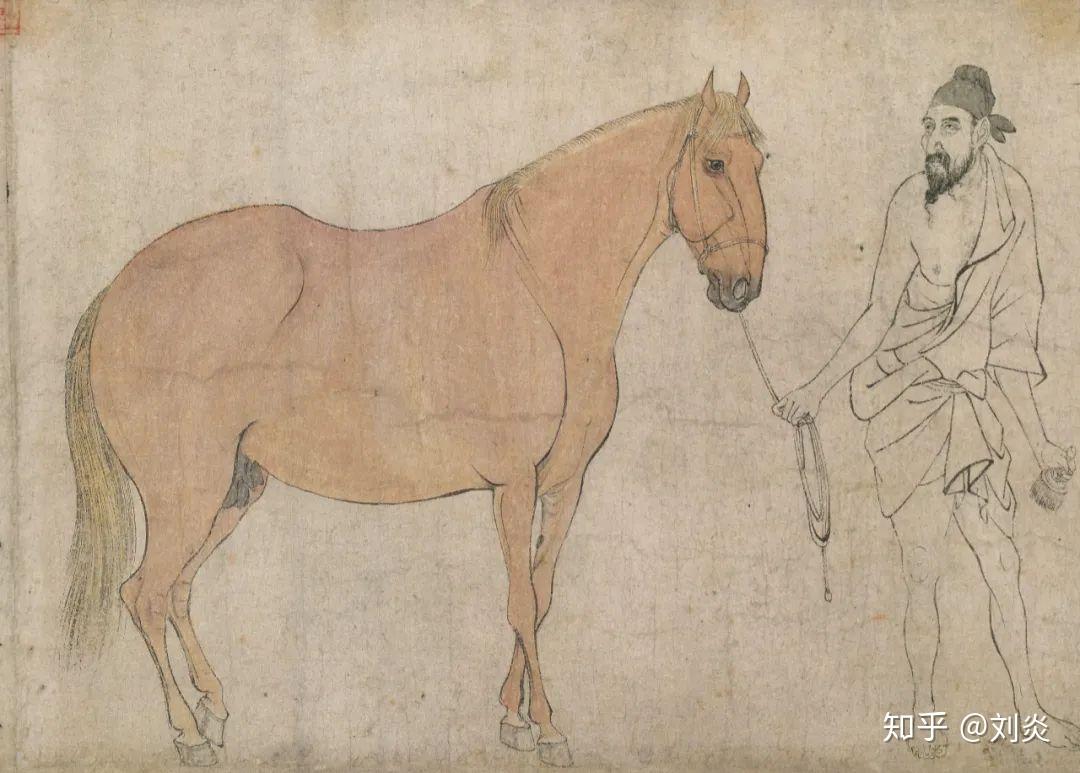

李公麟(1049-1106),字伯時,號龍眠居士,北宋舒州(今桐城)人。出身名門大族,家藏古器名畫法書甚多,自幼知識淵博,好古善鑒,多識奇字,自夏商以來鐘鼎尊彝皆能考訂世次,辨別款識。長於詩文,行楷書有晉人風。與王安石、蘇軾、米芾、黃庭堅為至交,系駙馬王詵(shēn)(北宋畫家,存世作品有《漁村小雪圖》《煙江疊嶂圖》《溪山秋霽圖》)之座上客。他們十幾個人在王詵家的花園中飲酒、作詩、寫字畫畫、談禪、論道等等。

李公麟是北宋時期一位頗具影響的名士,其白描繪畫為當世第一。在中國繪畫技法中,線描是最有特色的技法之一,而純用線條和濃淡墨色描繪實物的白描畫法,可以說是線描技法發展的最高、最純的階段。而李公麟正是在這藝術浪尖上的弄潮兒,他使白描技法成為後人學畫所遵從的樣板典範,「猶如群龍之首」千百年來代代相傳。蘇東坡稱「其神與萬物交,智與百工通」。清初大家孫承澤評李公麟:「自龍眠而後未有其匹,恐前世顧(愷之)、陸(探微)諸人亦所未及也。」而鄧椿在他的《畫繼》里說:「吳道玄畫今古一人而已,以予觀之,伯時既出,道玄(吳道子)詎容獨步。」因此,李公麟筆下「掃去粉黛、淡毫輕墨、高雅超逸的白描畫,被後人稱為」天下絕藝矣」。

李公麟擅長畫馬和人物。他畫的人物,據說能夠從外貌上區別出「廊廟館閣、山林草野、閭閻臧獲、台輿皂隸」等社會各階層人的特點,並能分別出地域和種族的具體特點,及動作表情的各種具體狀態。他的藝術創造有生活現實性為基礎,所以他敢於追求新的表現。他敢於突破前人的定式,畫長帶觀音,飄帶長過一身有半,還畫過石上卧觀音,這些都是他創造的新式樣。

他的創造性還表現在他對題材的理解上,他畫「觀自在觀音」,不是按照一般流行的坐相,他說「自在在心,不在相」,不必限制於某一固定的坐相,而是另創一種他認為能表現出心情自在的坐相。他畫陶潛的「歸去來辭」一詩把表現的重點放在正在思維中的神態上,不在一般化的描寫田園松菊等自然風物,而注重描繪「臨清流處」——發人深思的流水。

- [03/30]教師講授與學校「進步教育」LGBT 問題不同觀點而被解僱和處罰

- [03/30]深層打江山之 威斯康辛州再略施小計明年民主黨奪回眾院?

- [03/30]據報道,川普已暫停向世貿組織(WTO)提供美國資金 等待對該機構審查

- [03/31]朝元仙仗圖

- [03/31]川普內閣帥叔防長的猶太保鏢

- [04/01] 泰國工業部長談中鐵承建的倒塌大樓 朱元璋酷評

- [04/01]北極之戰: 加拿大的馬大哈國風被俄中善用

- [04/01]告倒王子和愛潑斯坦的撈世界女孩被校巴撞倒 自測還有四天命

- [04/01]FDA疫苗主管因妄批敢訓部長RFK被迫走人

- [04/02]紅參獲美國嘻哈歌手盛讚

- [04/02]《華郵》:川普備戰「孤注」制中 重組盟軍 棄歐保台

- [04/03]迦納官方培訓中文加強交流引發有趣討論

- [04/04]獨家影音直播》美軍機飛越恆春外海空域竟遭共機攔截 緊局再升溫

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.職場內外]

評論 (0 個評論)

- change?:烏克蘭「超級士兵」打破「致命性」的刻板印象

- change?:「若不能回家我也考慮去韓國」--韓媒採訪烏克蘭俘虜朝鮮兵

- change?:奧特曼vs馬斯克:誰是最適合守護人類未來的人?

- 8288:離職才敢說!前員工爆料各行各業「不能說的秘密」

- change?:美國私人飛機飛行員能賺多少錢?

- 8288:馬屁太神聖,而不是職業太神聖

- 8288:美國碼頭工人罷工迎戰生計最大威脅:自動化

- 8288:AI 熱延燒引發人們危機感

- qwxqwsean:徐暢在中國的打工經歷摘抄

- change?:強震中台灣護士爭先護嬰兒視頻感動全網

- change?:「低工資發達國家」日本怎麼了?

- change?:金正恩開著"我們的世界上威力最強的新型坦克"冒頭

- change?:被法國搶走訂單…中國戰鬥機出口夢落空

- change?:「最有趣的女人"-華女金融業轉行做華爾街色女郎十二月生意火爆

- 8288:你能看懂領導簽字的「暗語」嗎?

- 劉龍珠律師:講葷段子也算性騷擾 美國華人老闆一半都是色狼!

- 解濱:美國將要爆發的一場新的技術革命

- FaceReader:為什麼傑克·韋爾奇選錯了接班人?你會選誰?(一)

- FaceReader:從面相分析伊隆·馬斯克和他的特斯拉

- FaceReader:不靠譜領導力(7)——尊重規則