- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

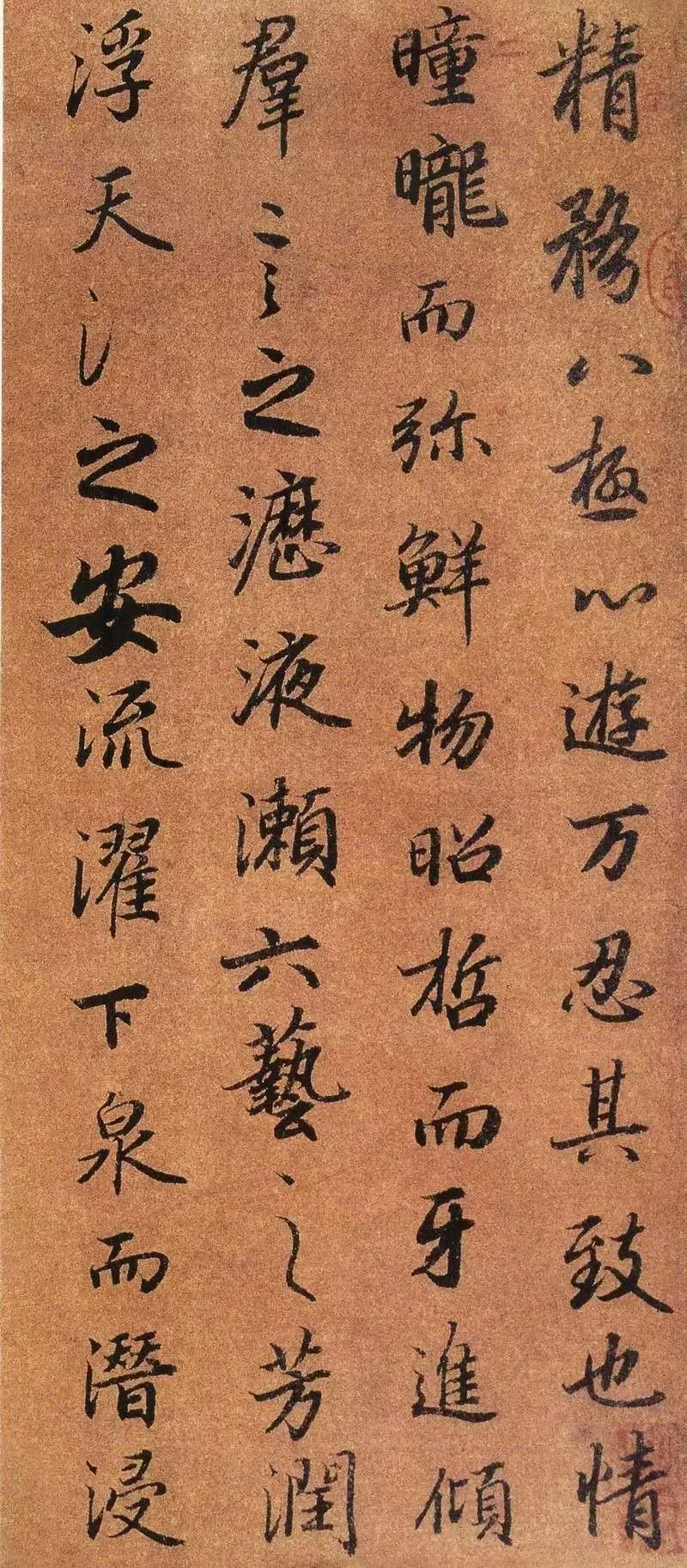

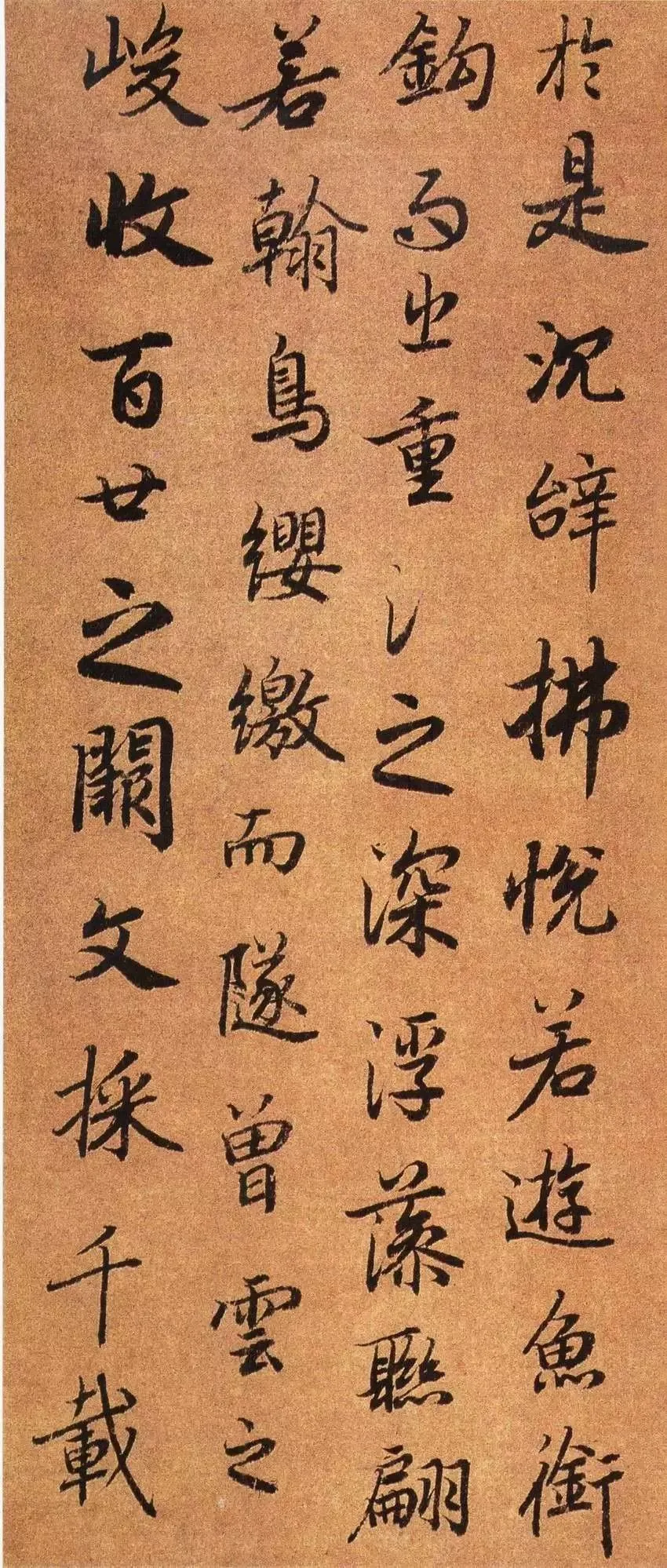

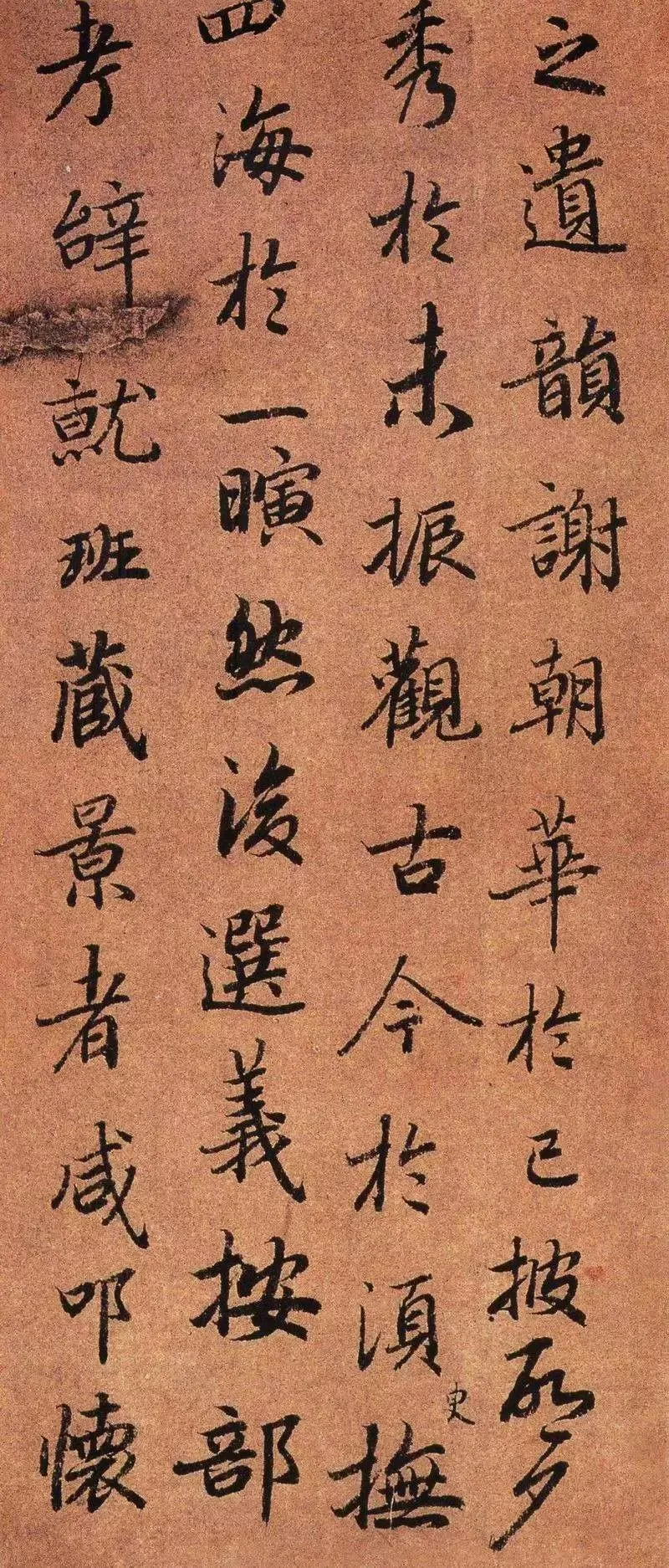

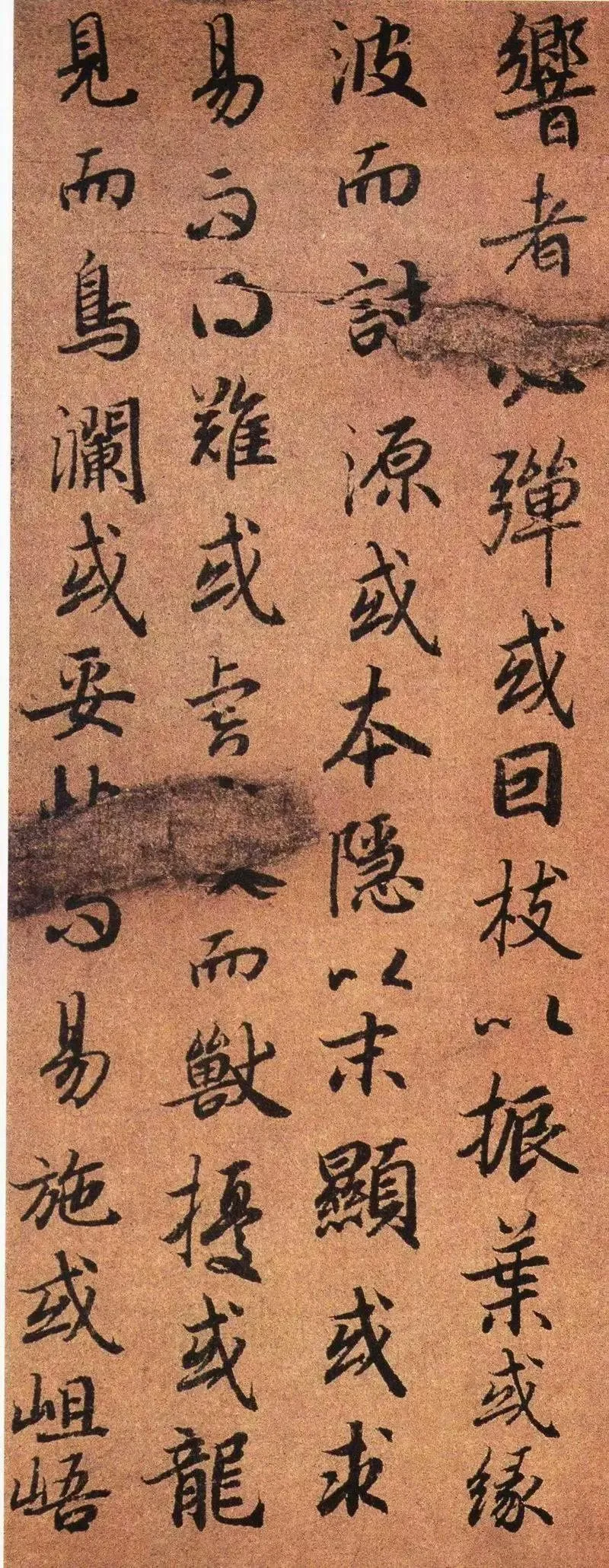

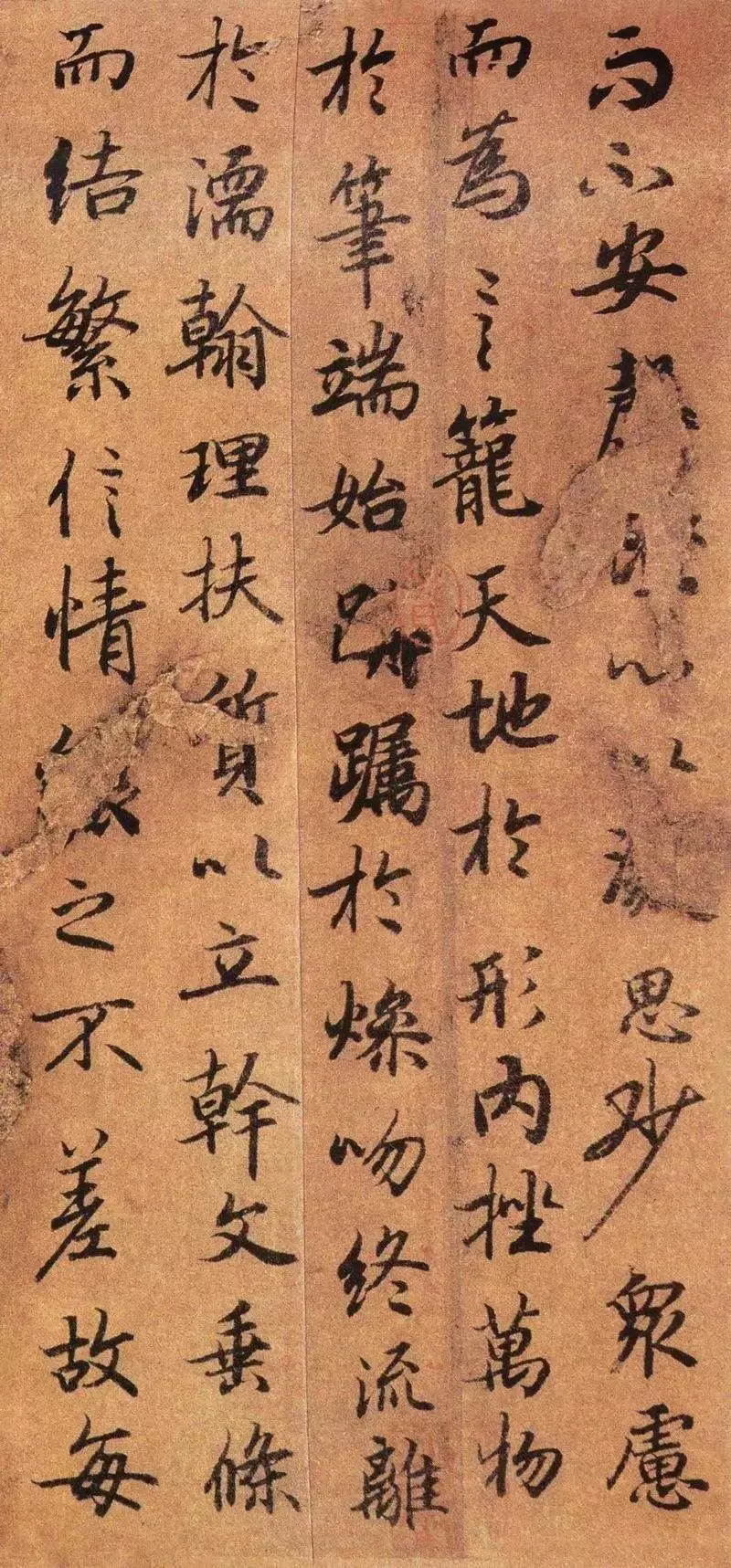

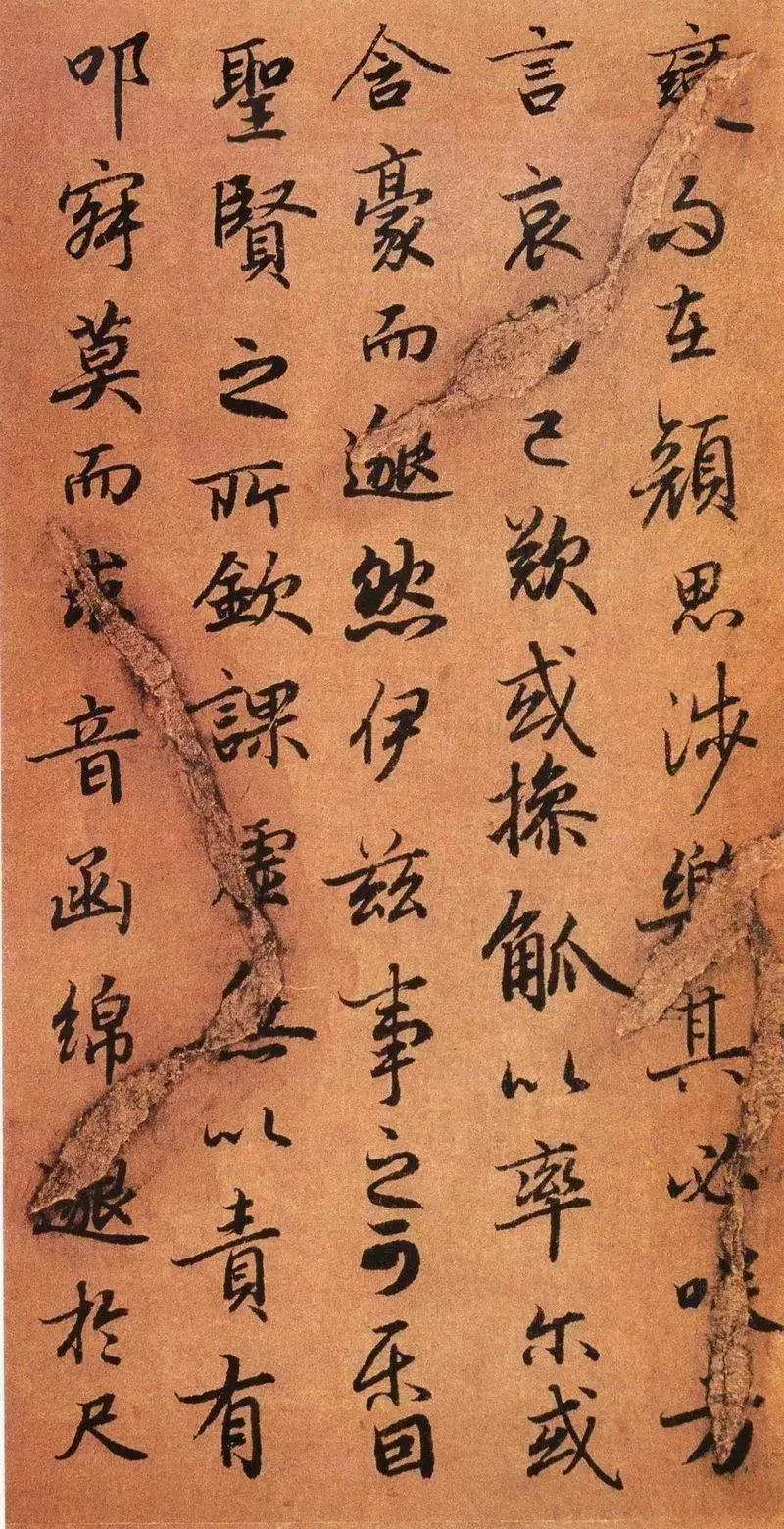

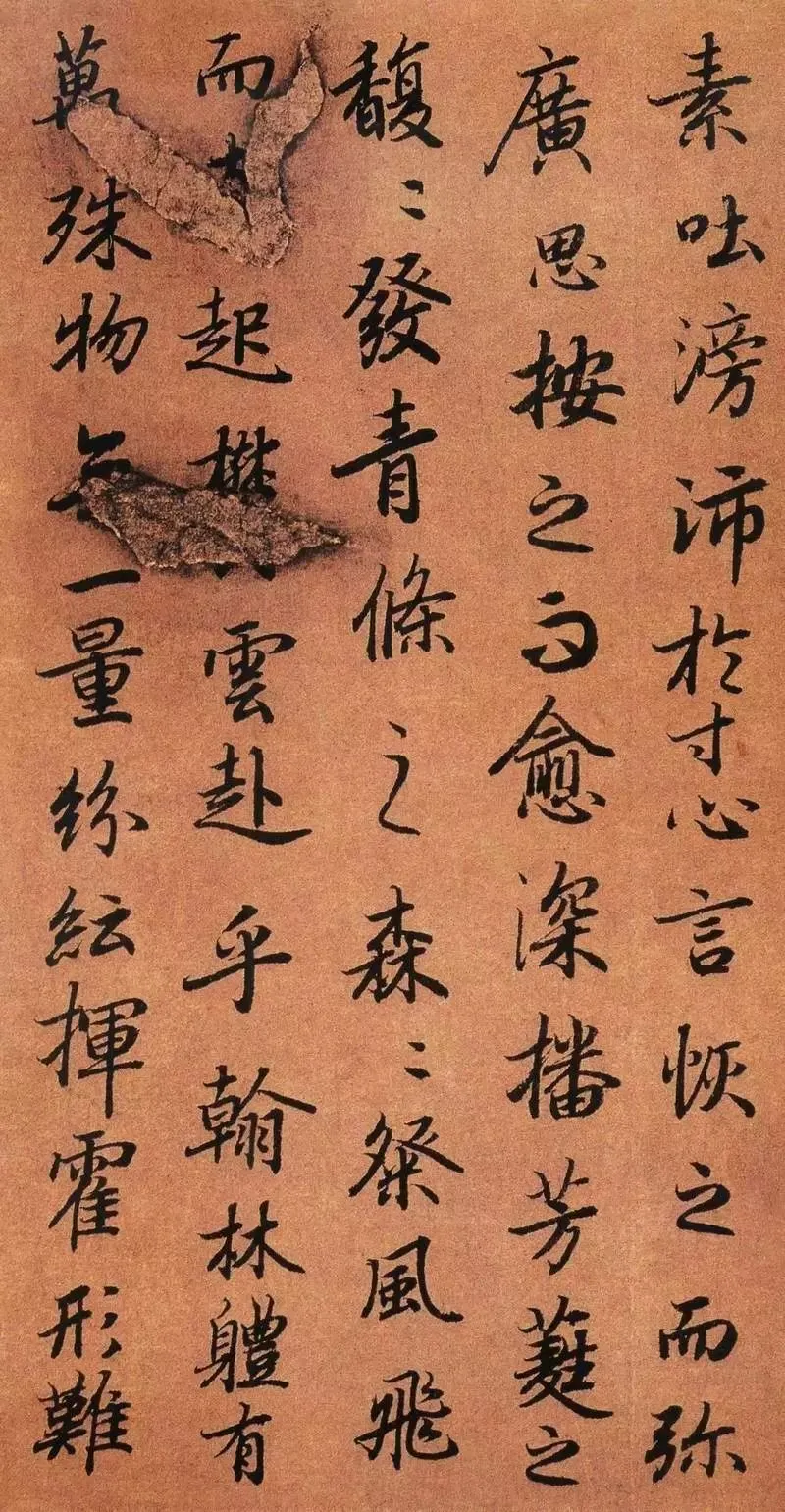

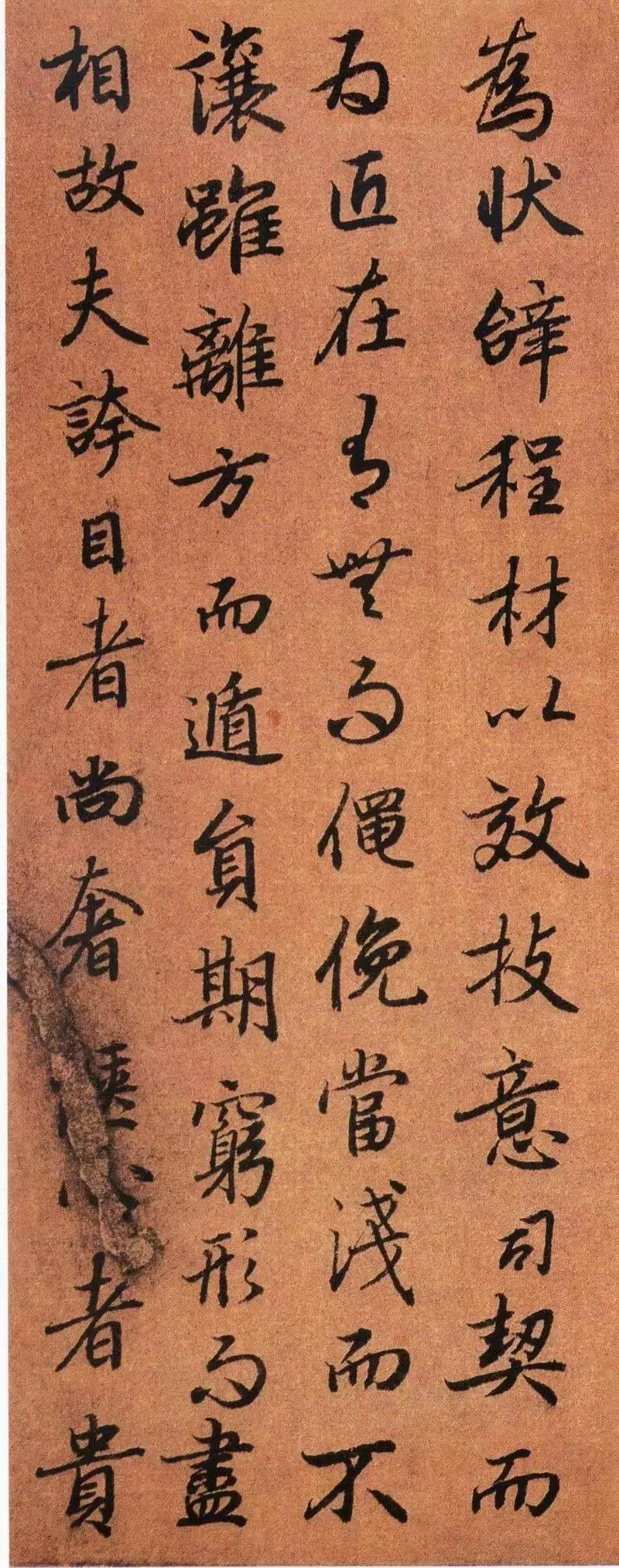

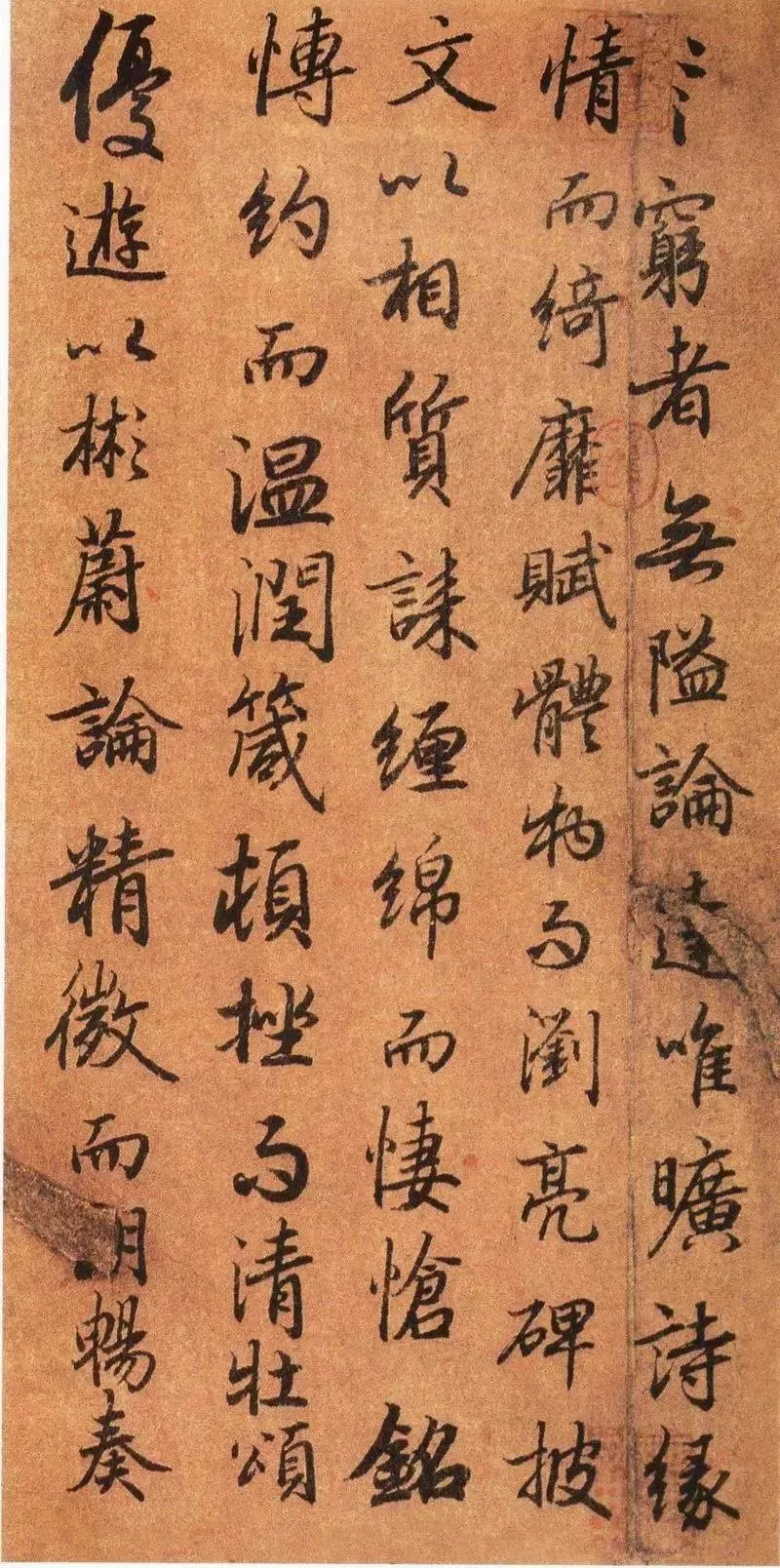

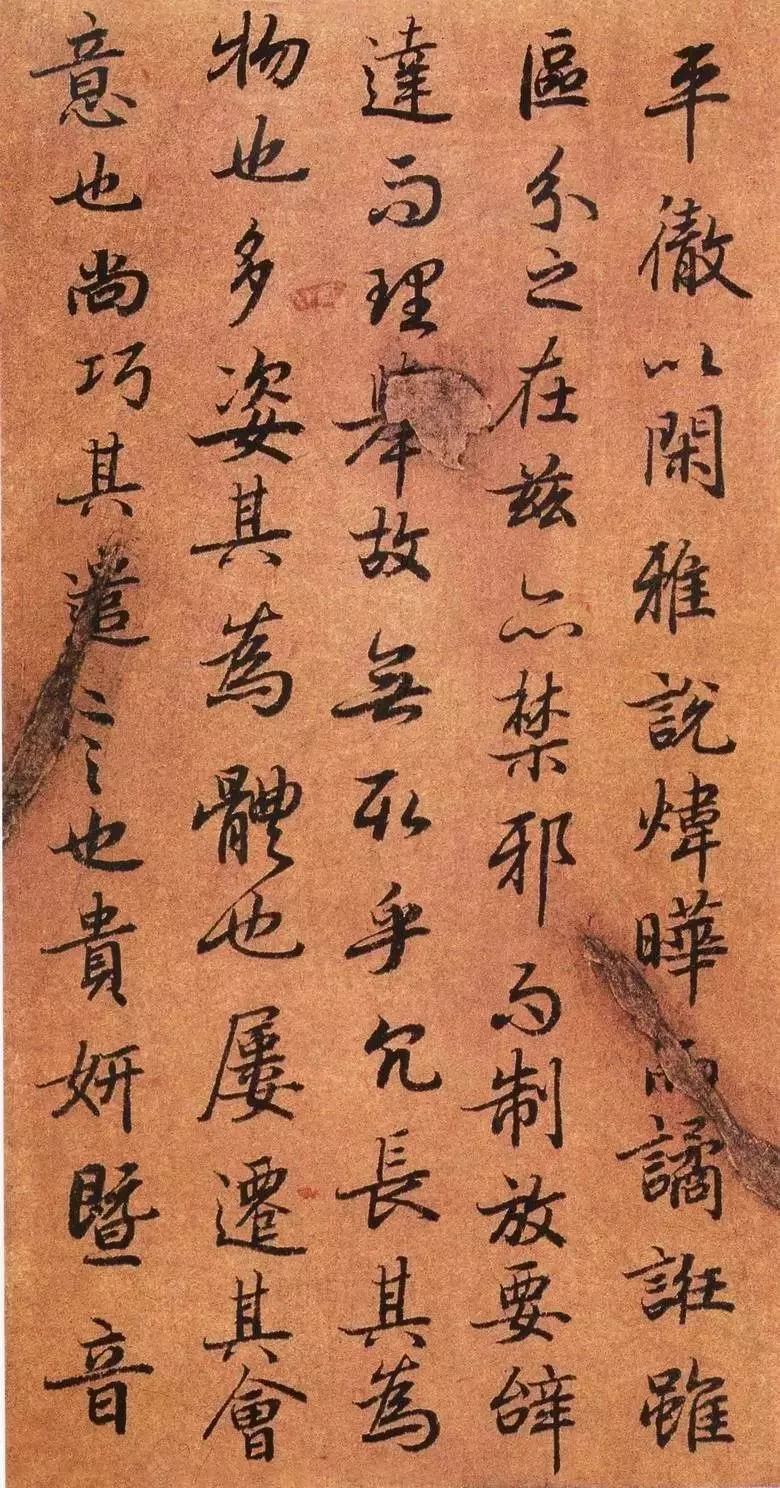

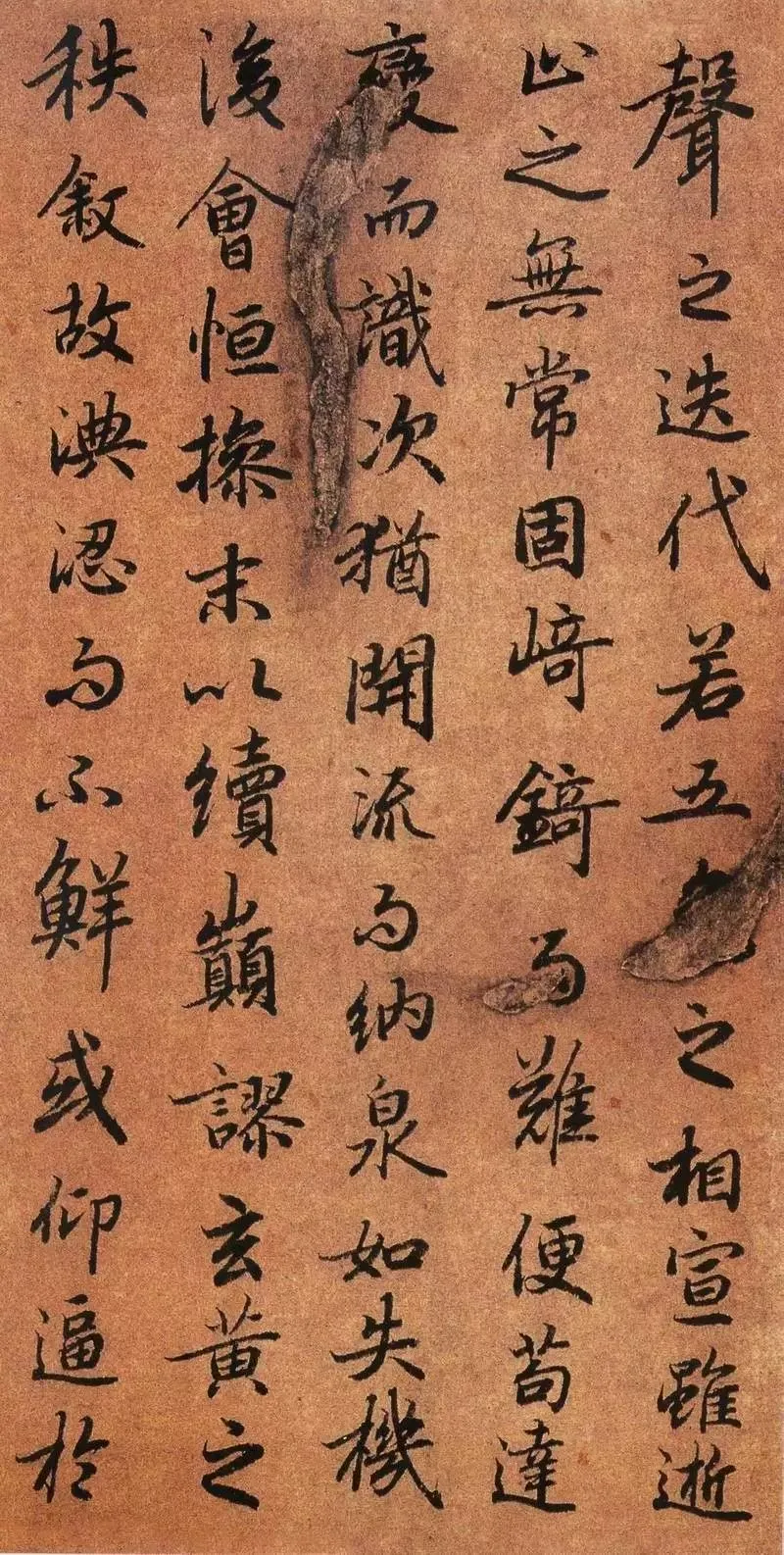

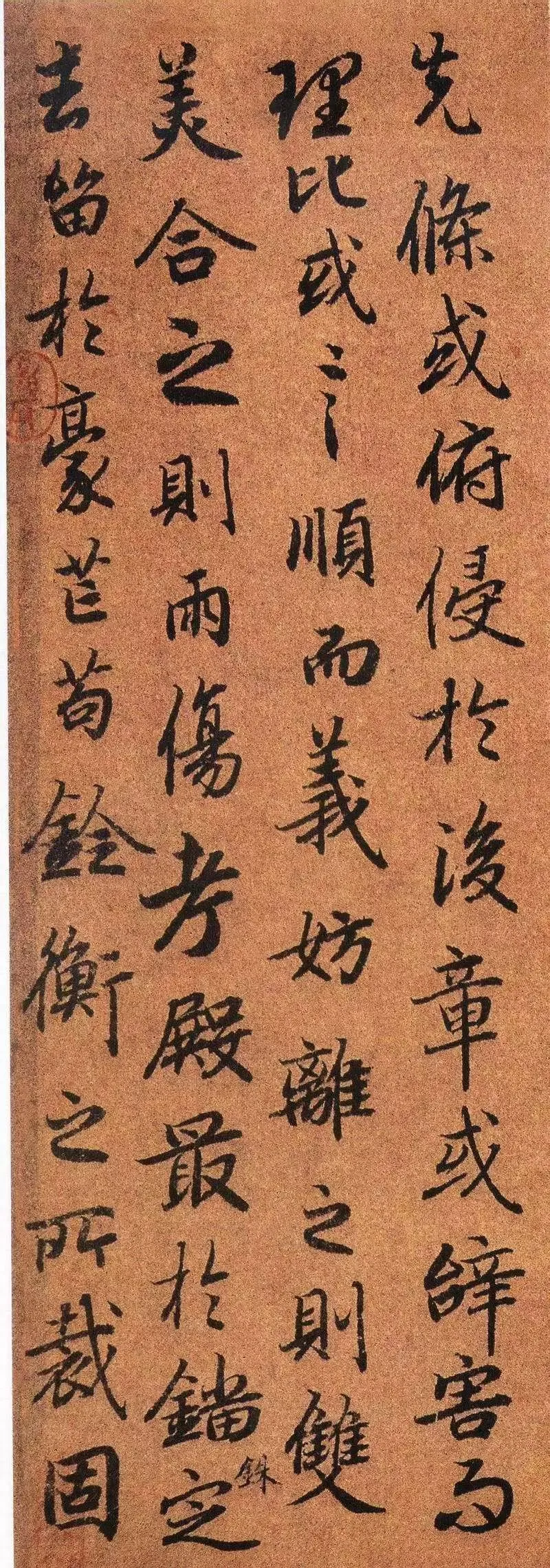

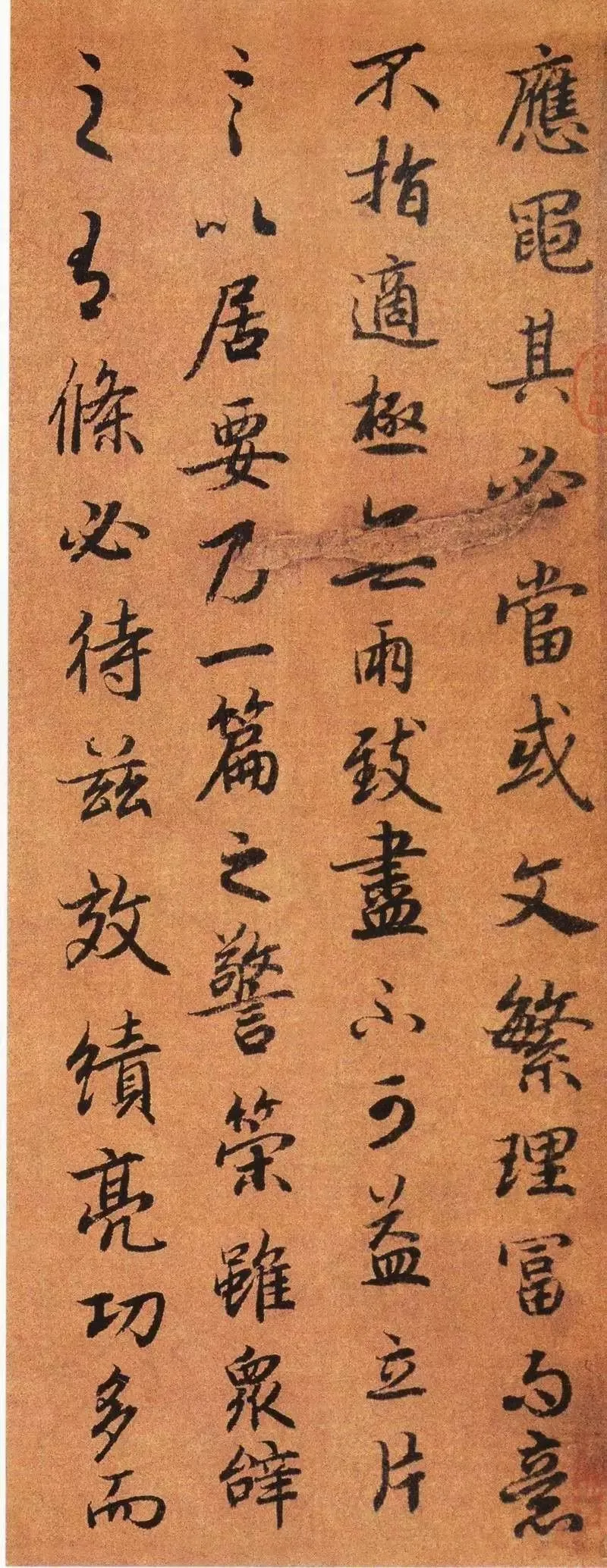

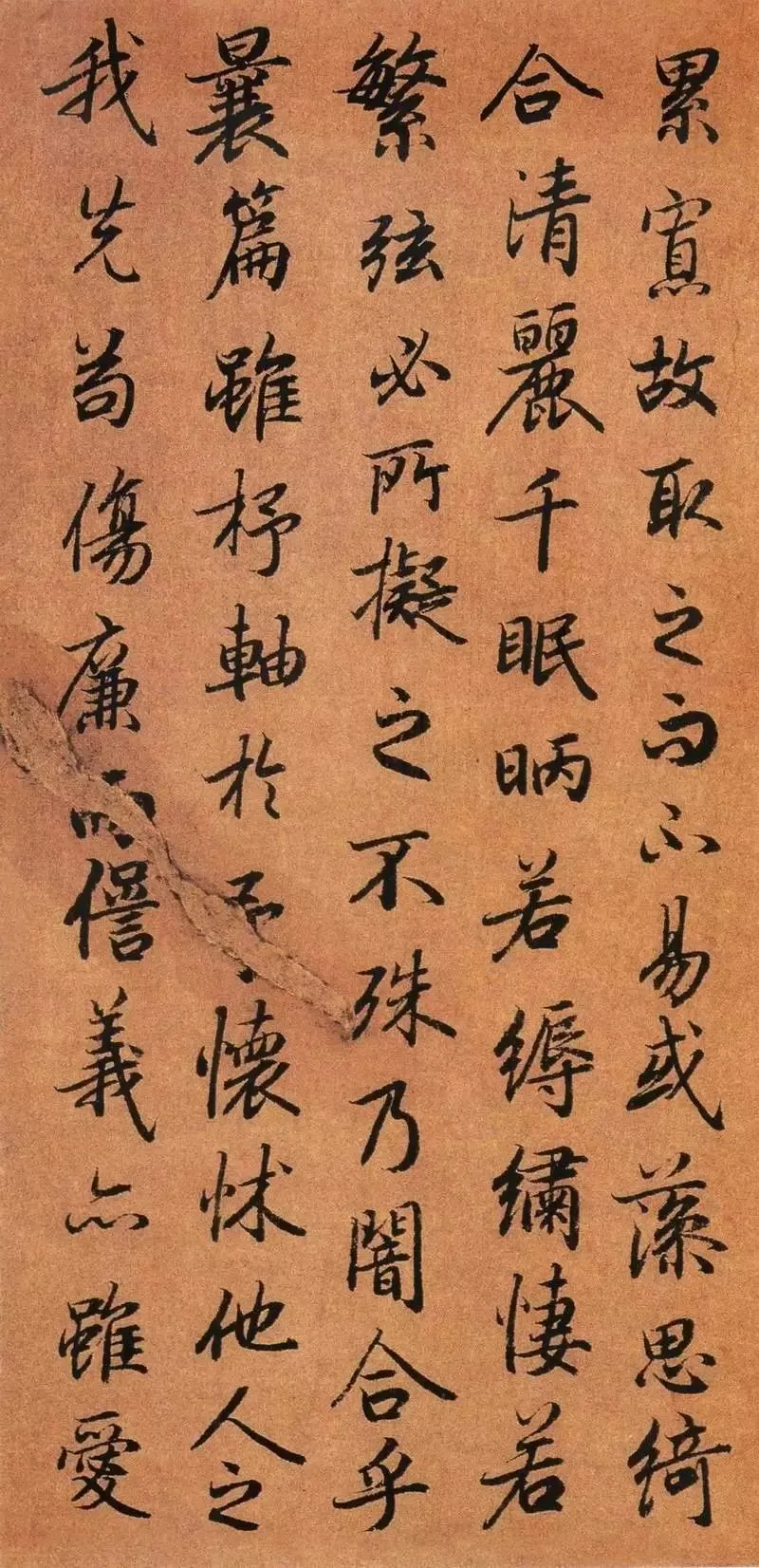

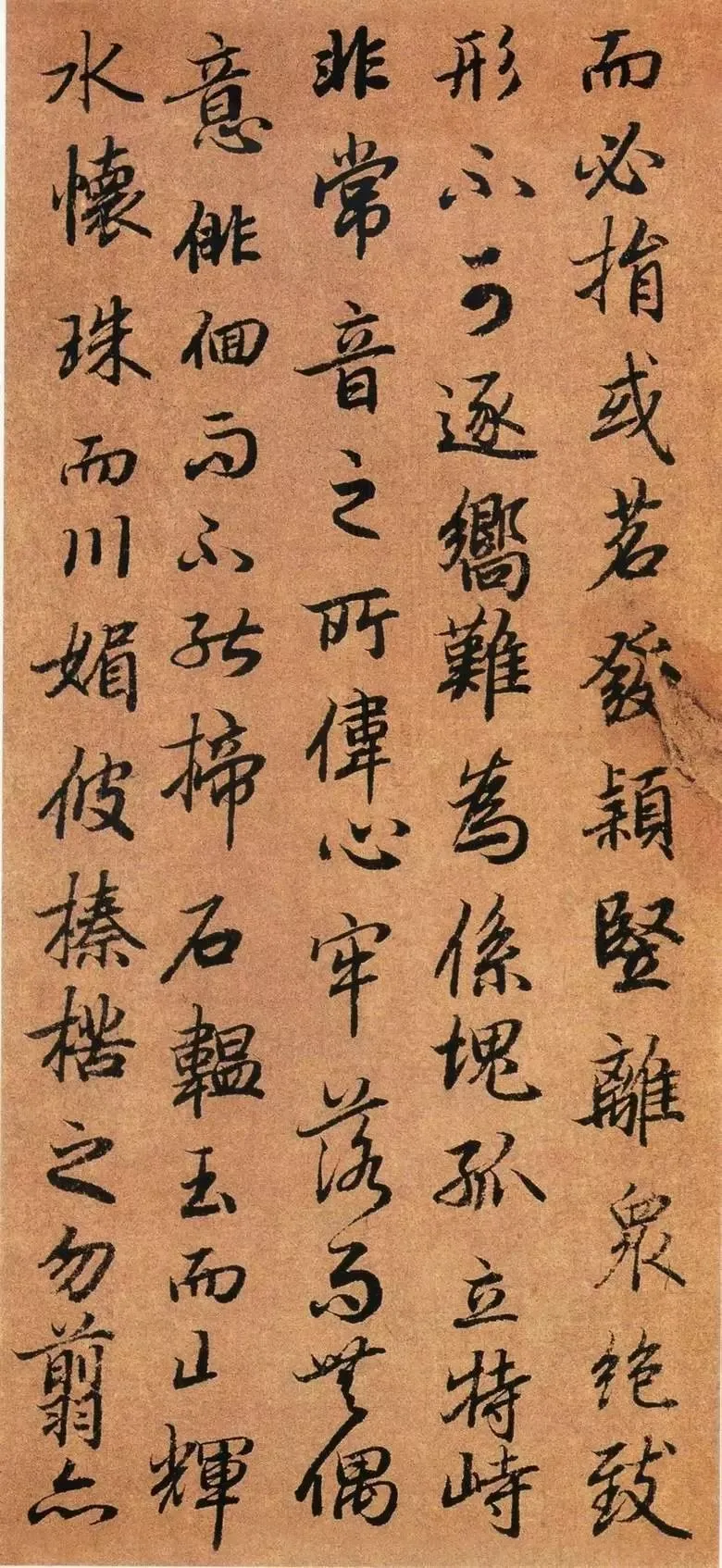

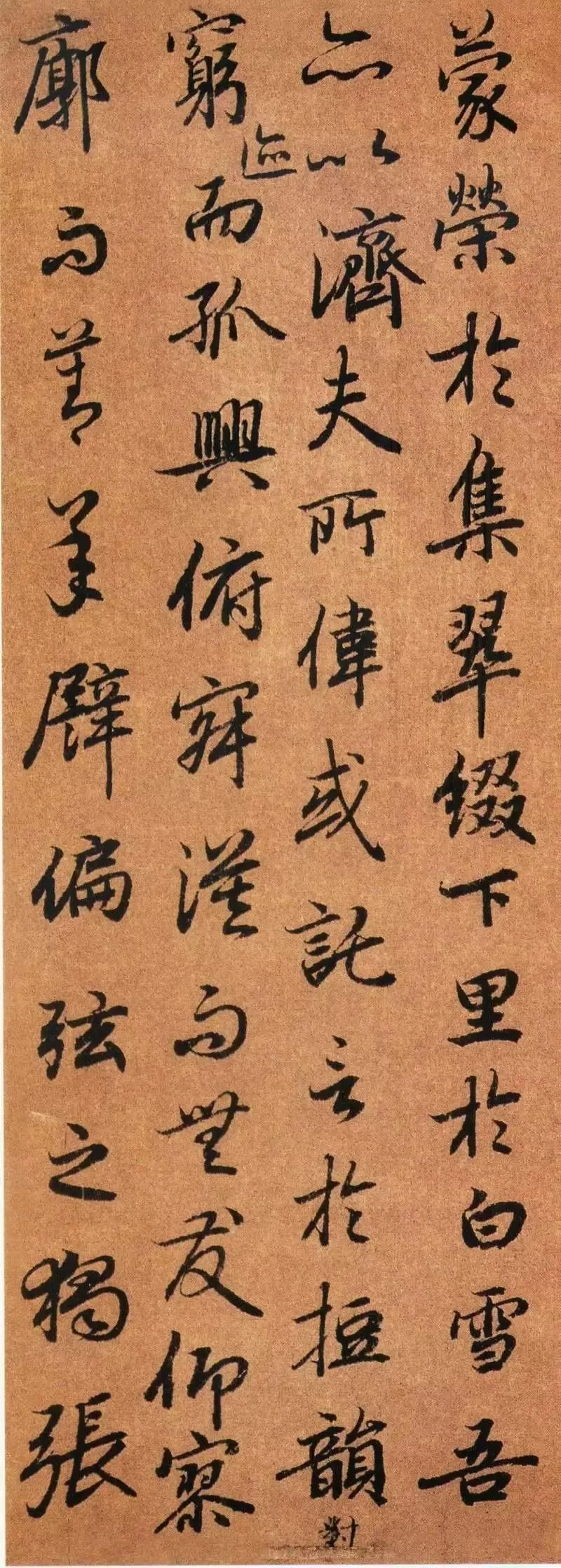

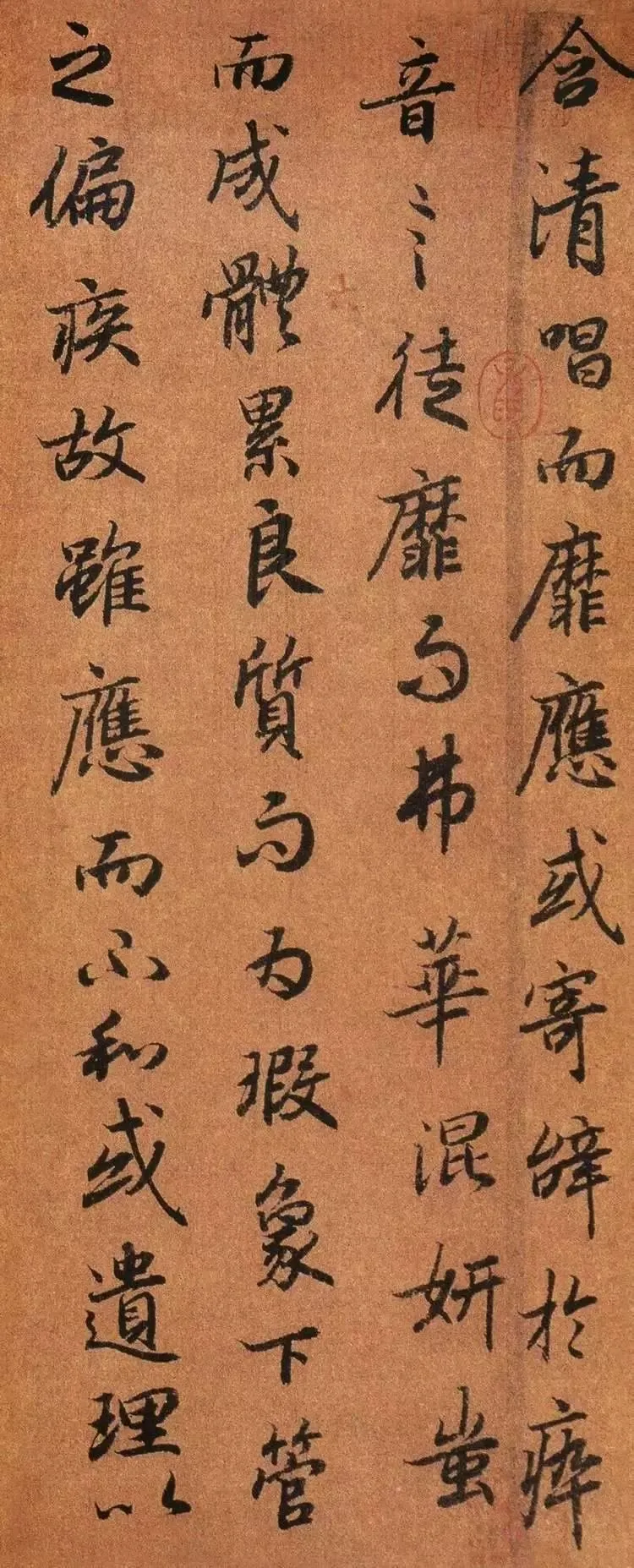

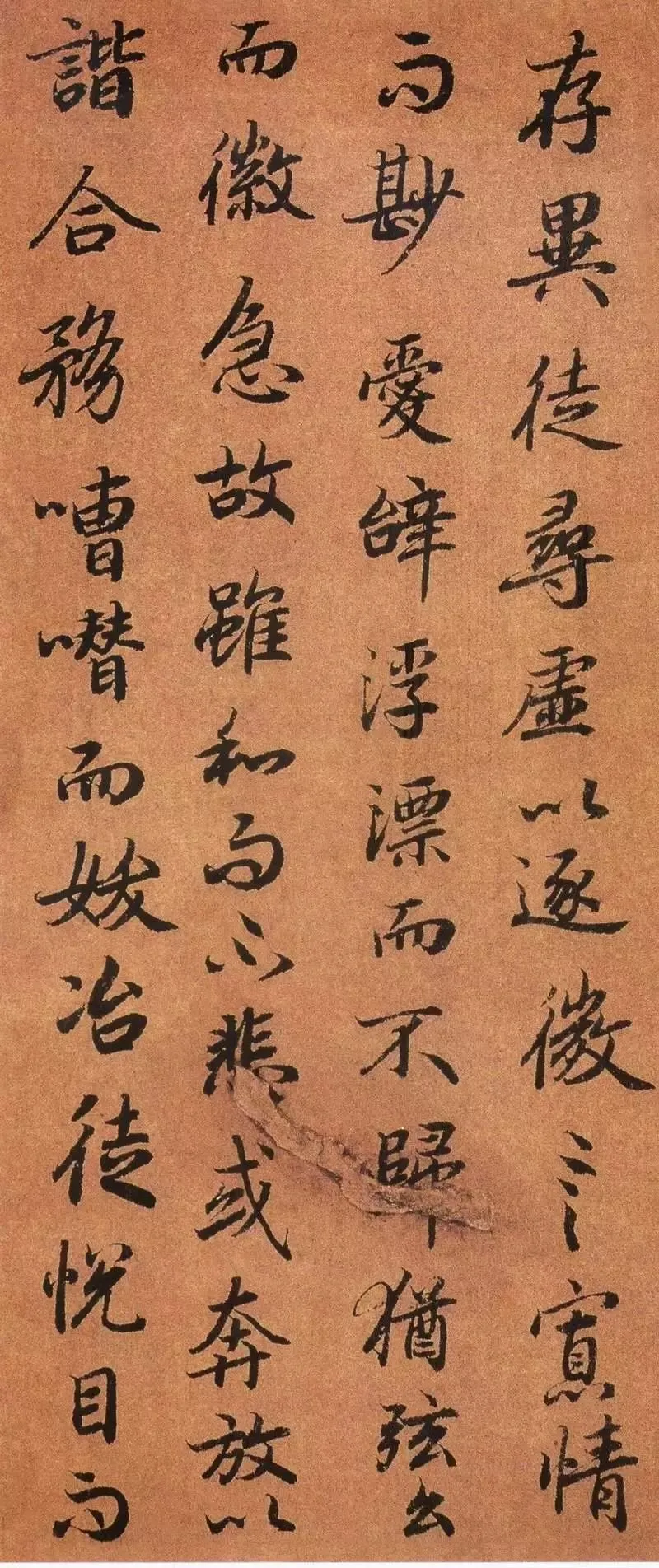

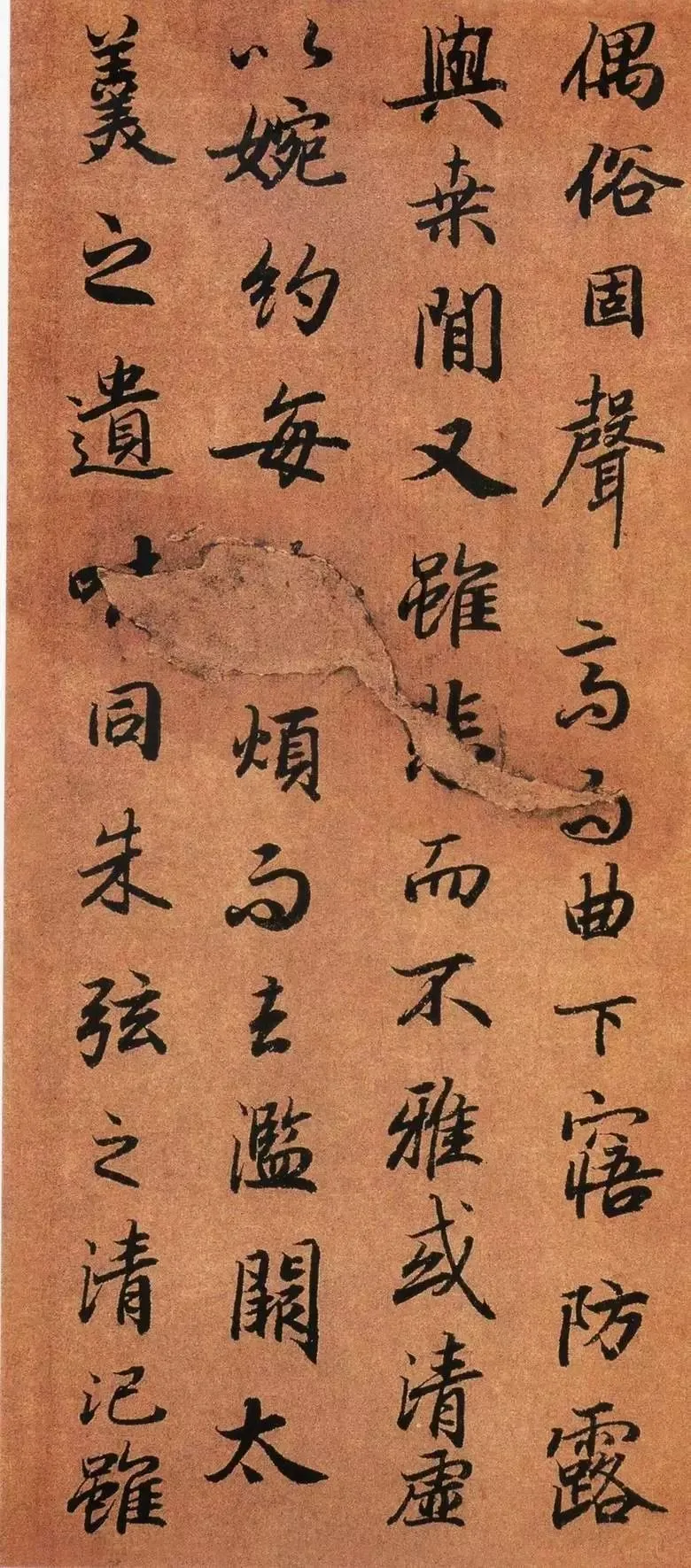

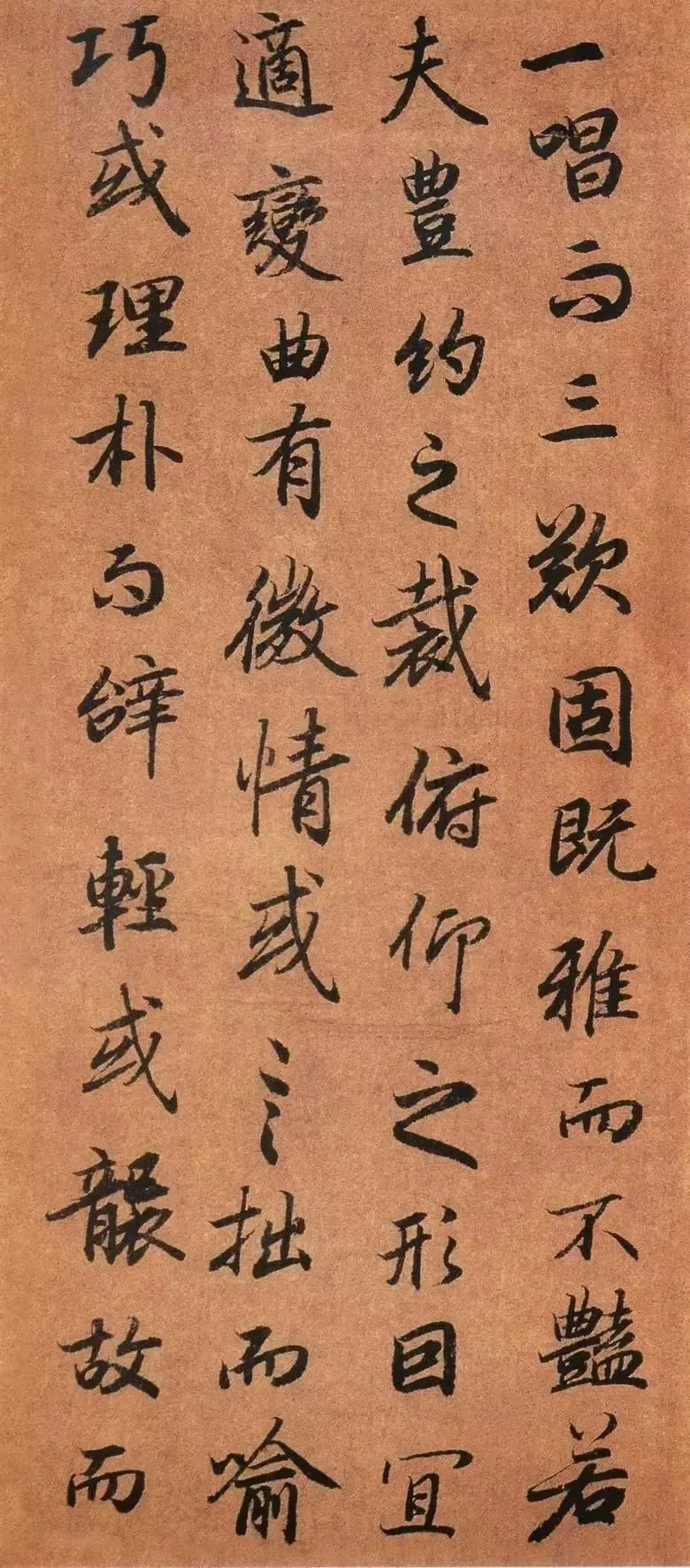

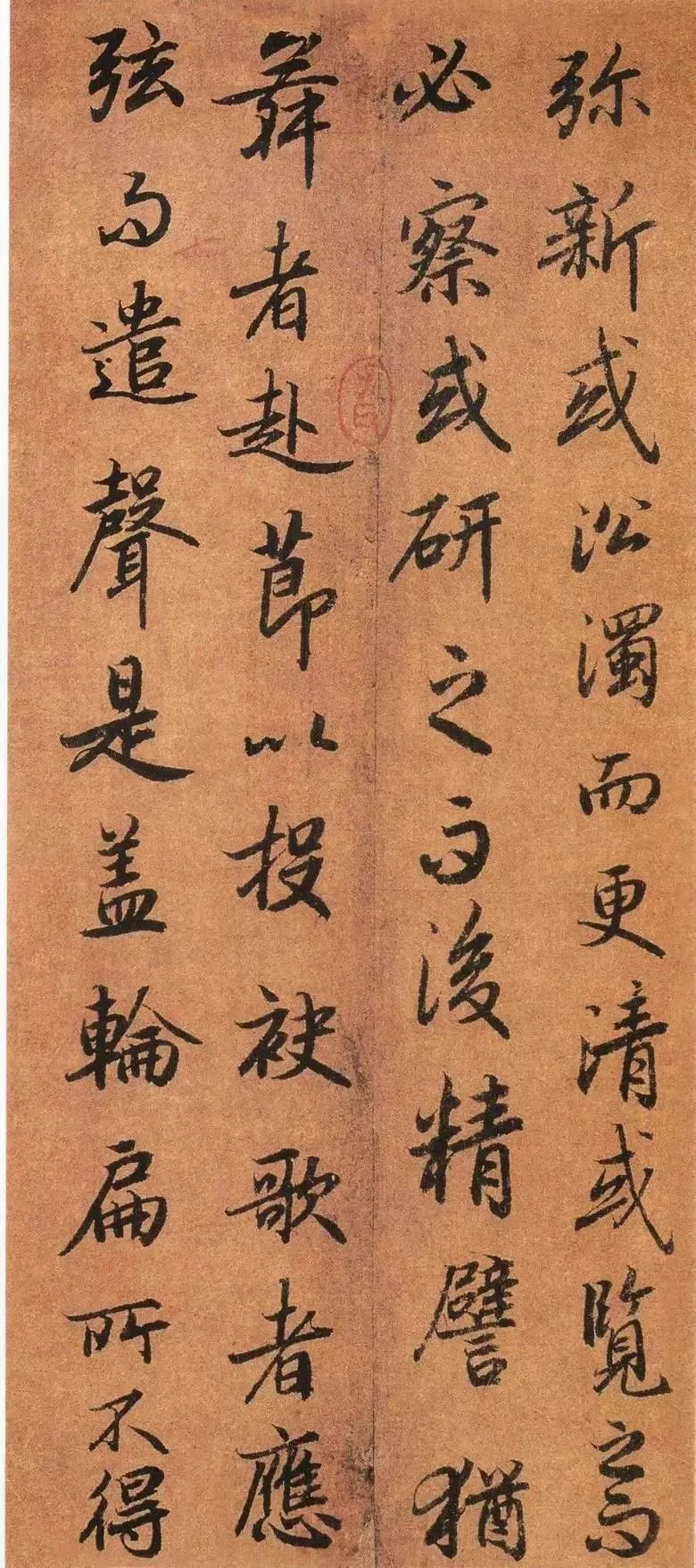

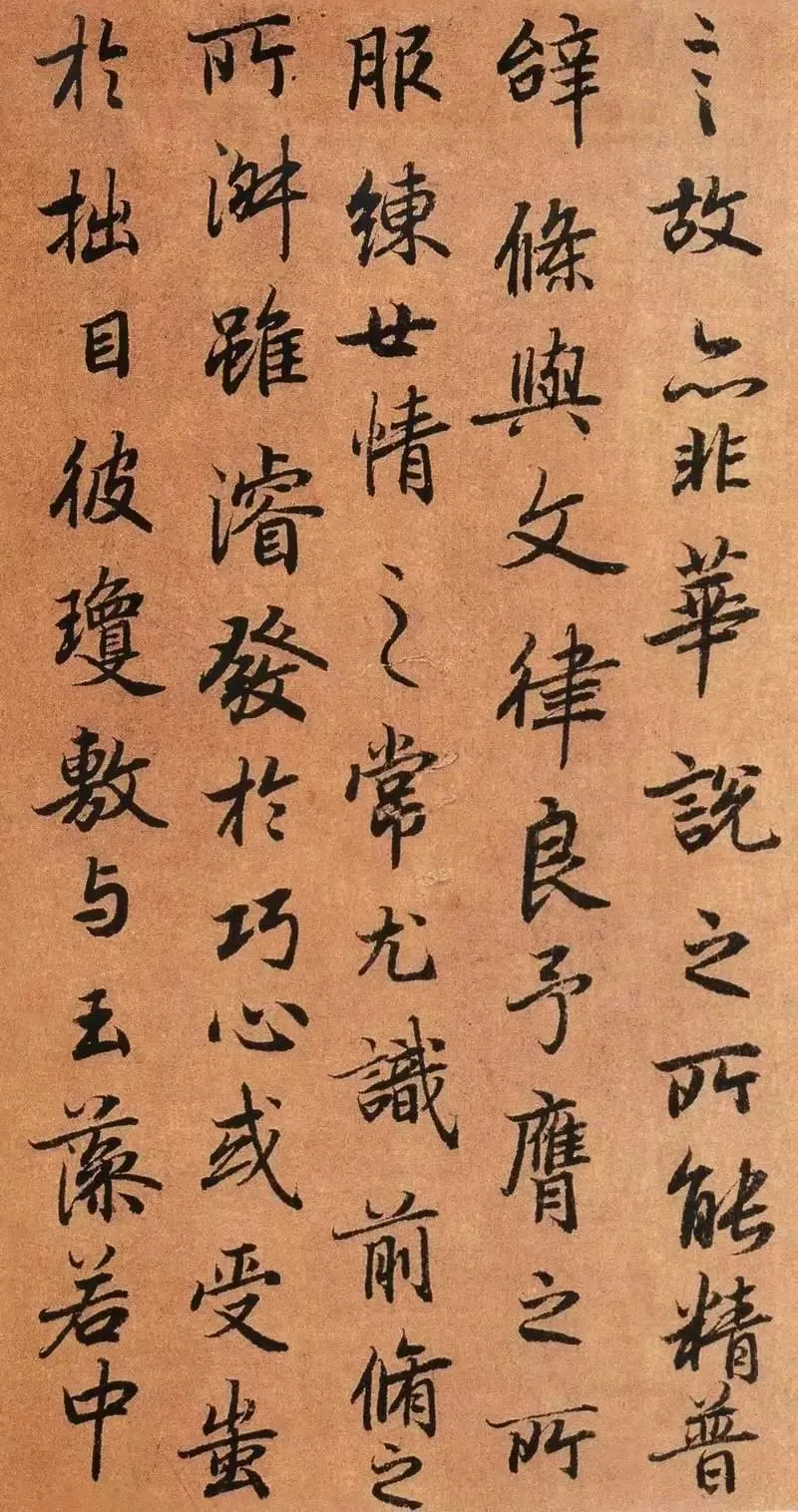

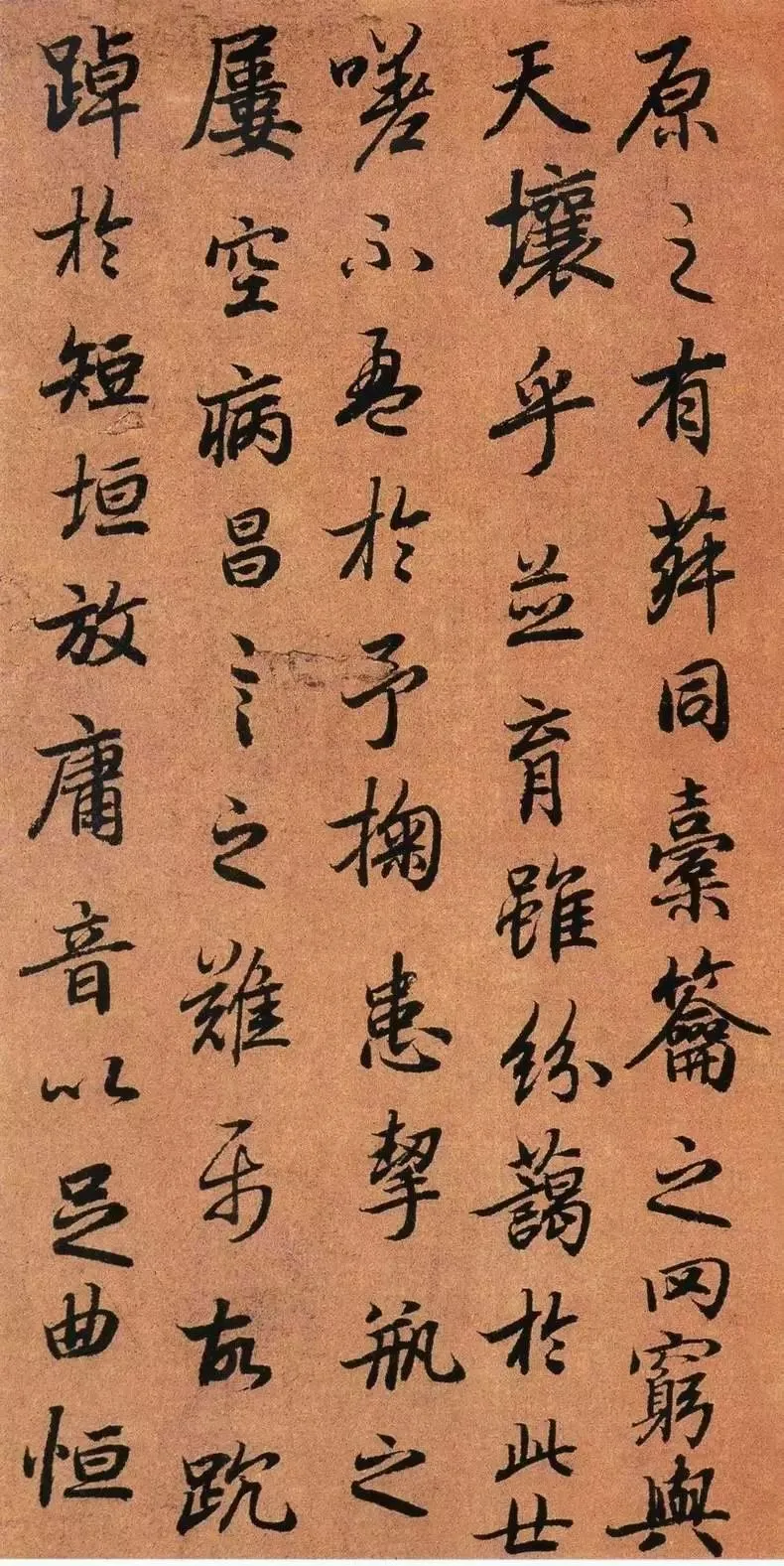

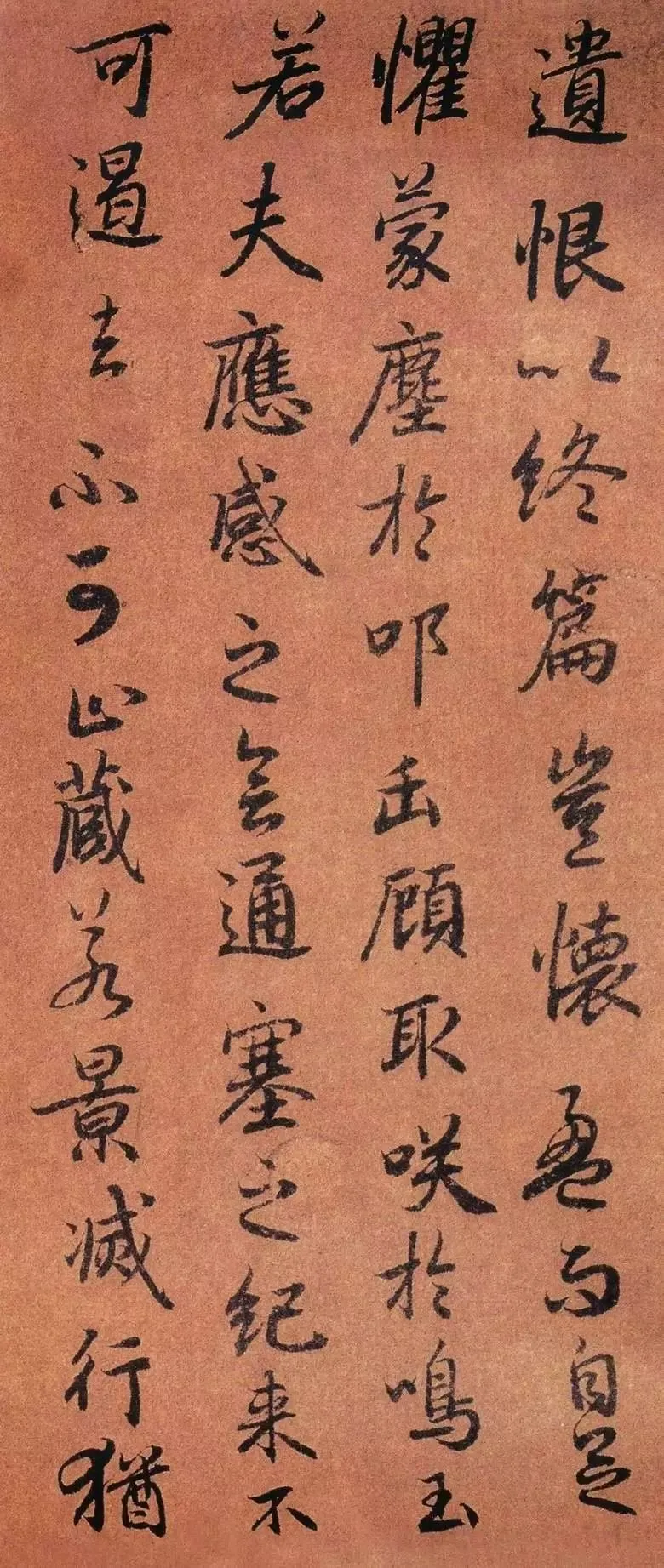

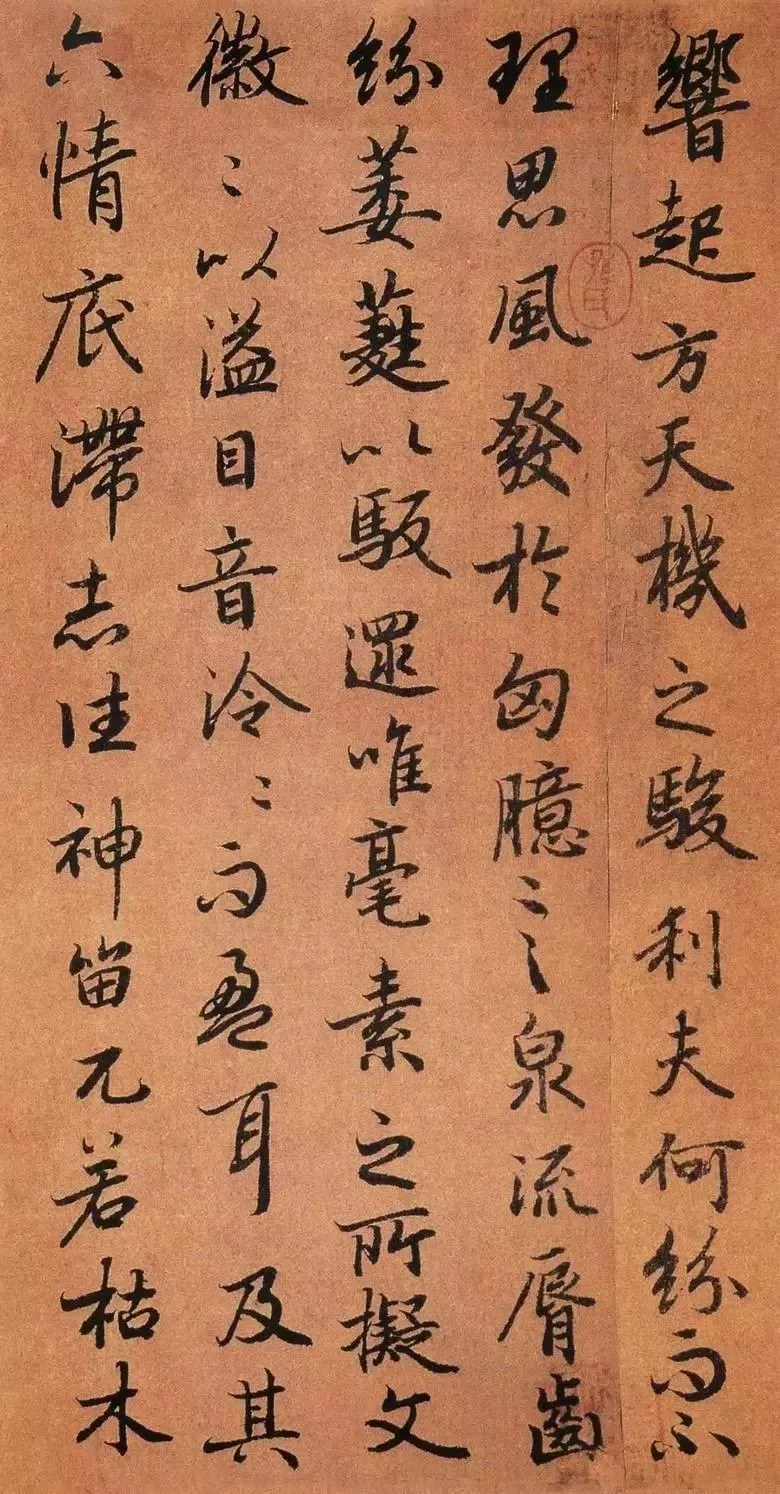

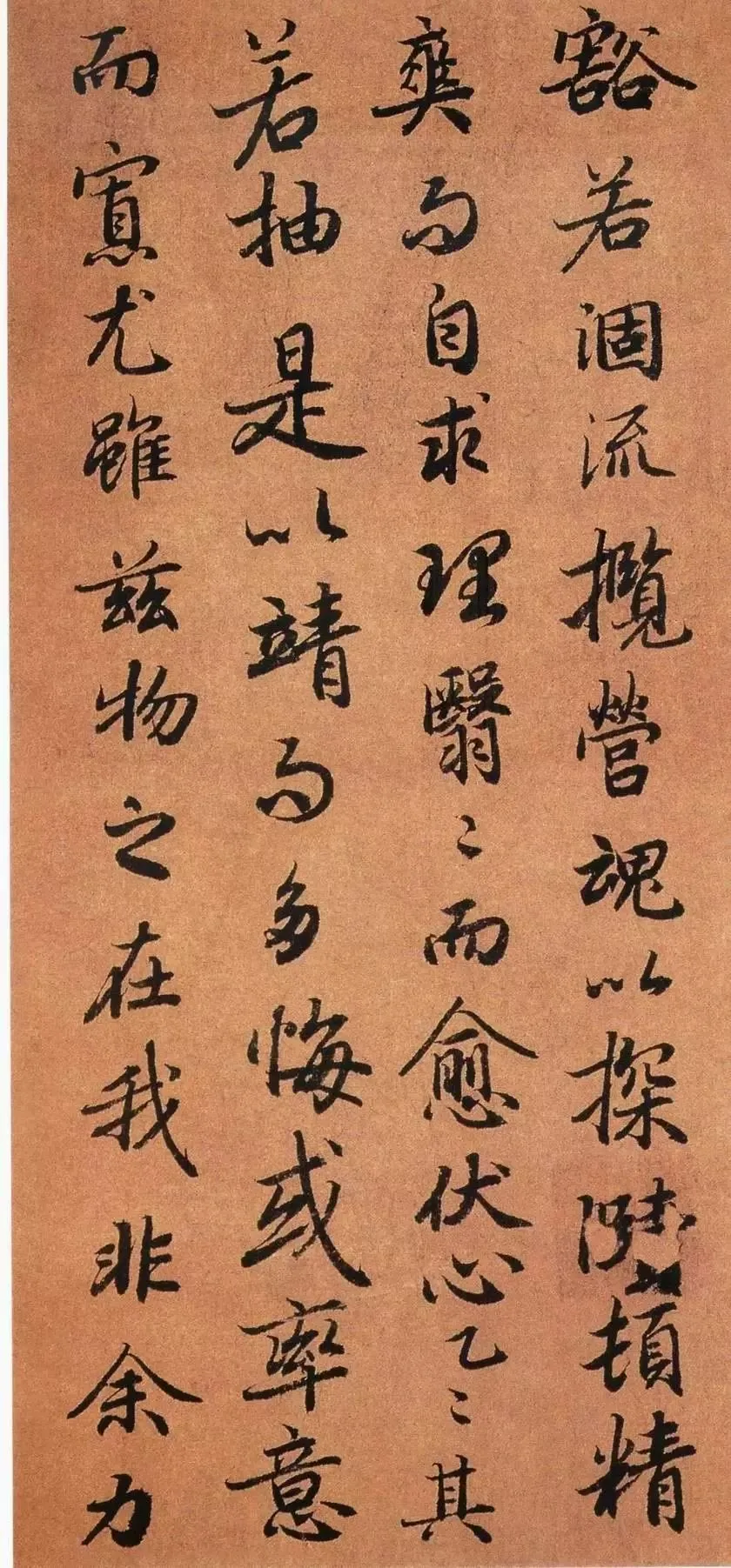

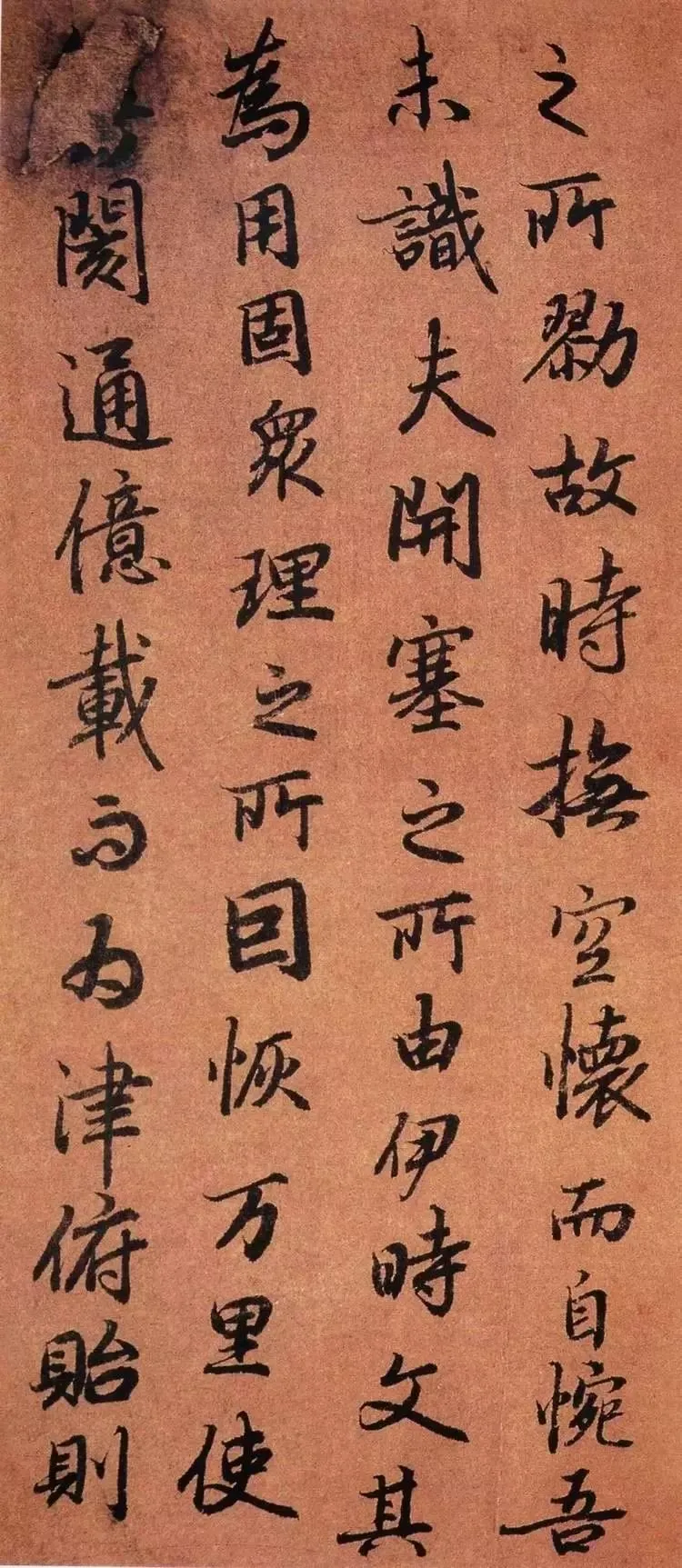

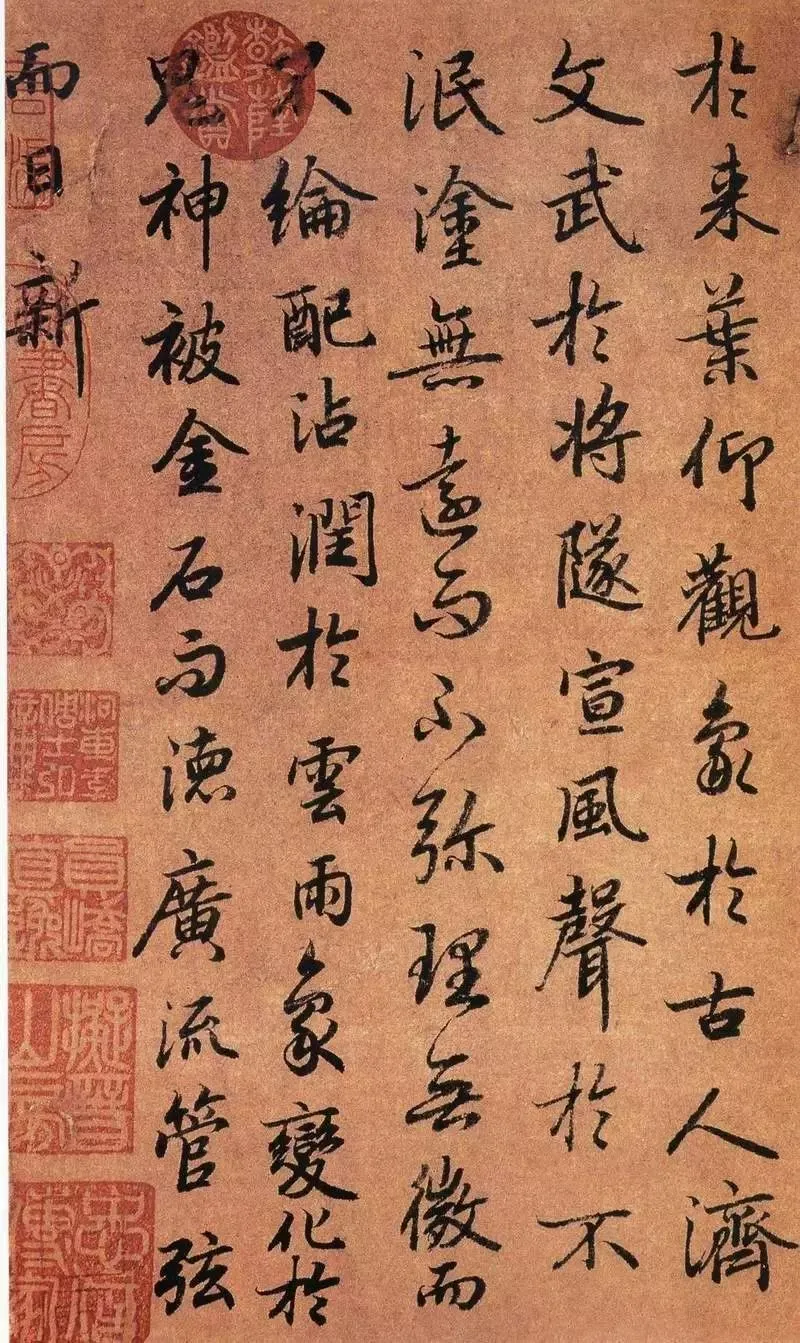

陸柬之《書陸機文賦》作品欣賞---據稱是「大唐最美行書」

﹀

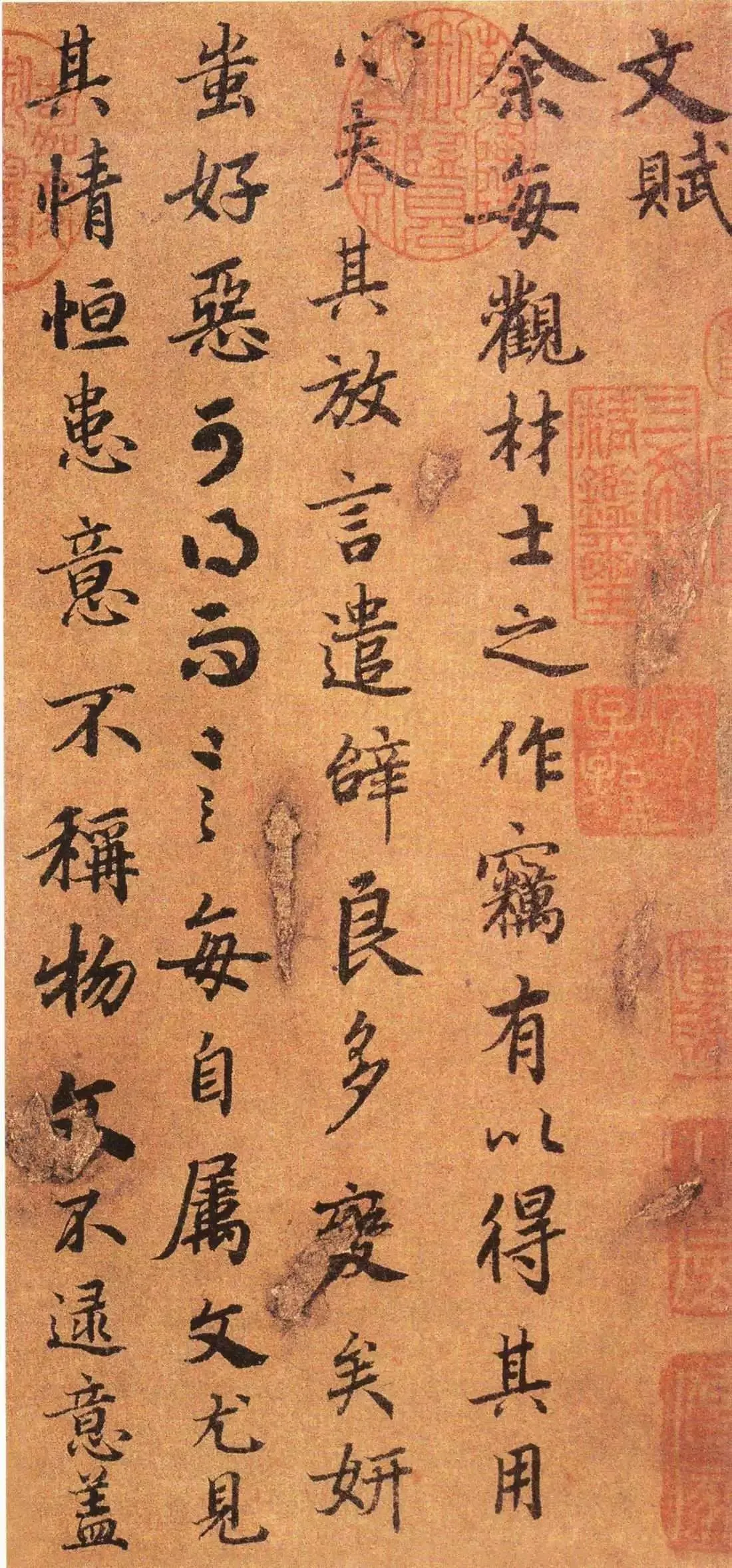

陸柬之文賦為紙本墨跡卷,是初唐時期少有的幾部名家真跡之一。據說陸柬之年輕時讀陸機《文賦》,極為傾心,想親筆書寫一篇,因怕自己書藝不精,始終未敢貿然動筆,直至他晚年書名赫赫時,才動筆了此宿願。

文賦

朝代:晉朝|作者:陸機

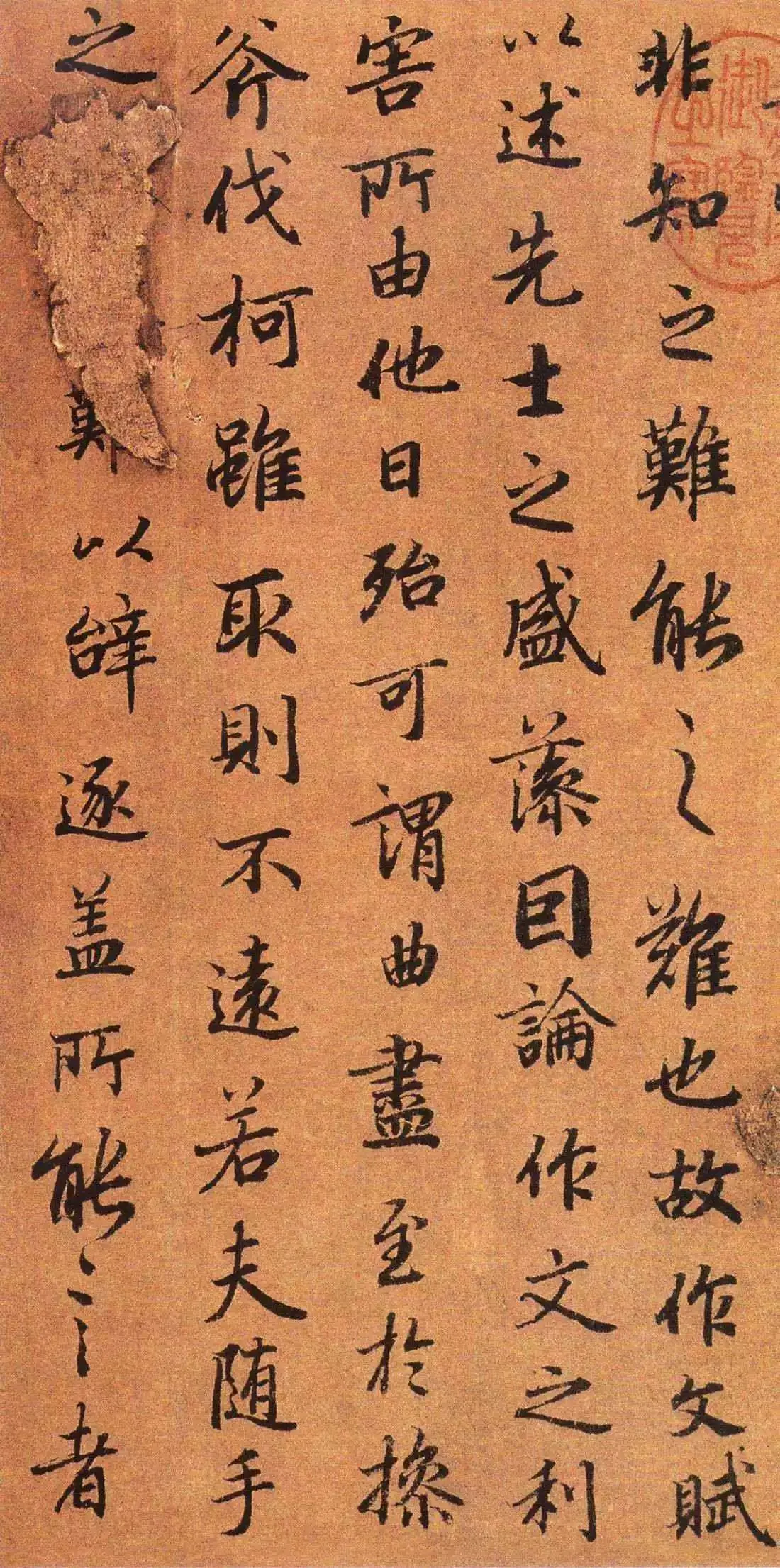

余每觀才士之所作,竊有以得其用心。夫放言譴辭,良多變矣,妍蚩好惡,可得而言。每自屬文,尤見其情。恆患意不稱物,文不逮意。蓋非知之難,能之難也。故作《 文賦》,以述先士之盛藻,因論作文之利害所由,它日殆可謂曲盡其妙。至於操斧伐柯,雖取則不遠,若夫隨手之變,良難以辭逮。蓋所能言者具於此雲。

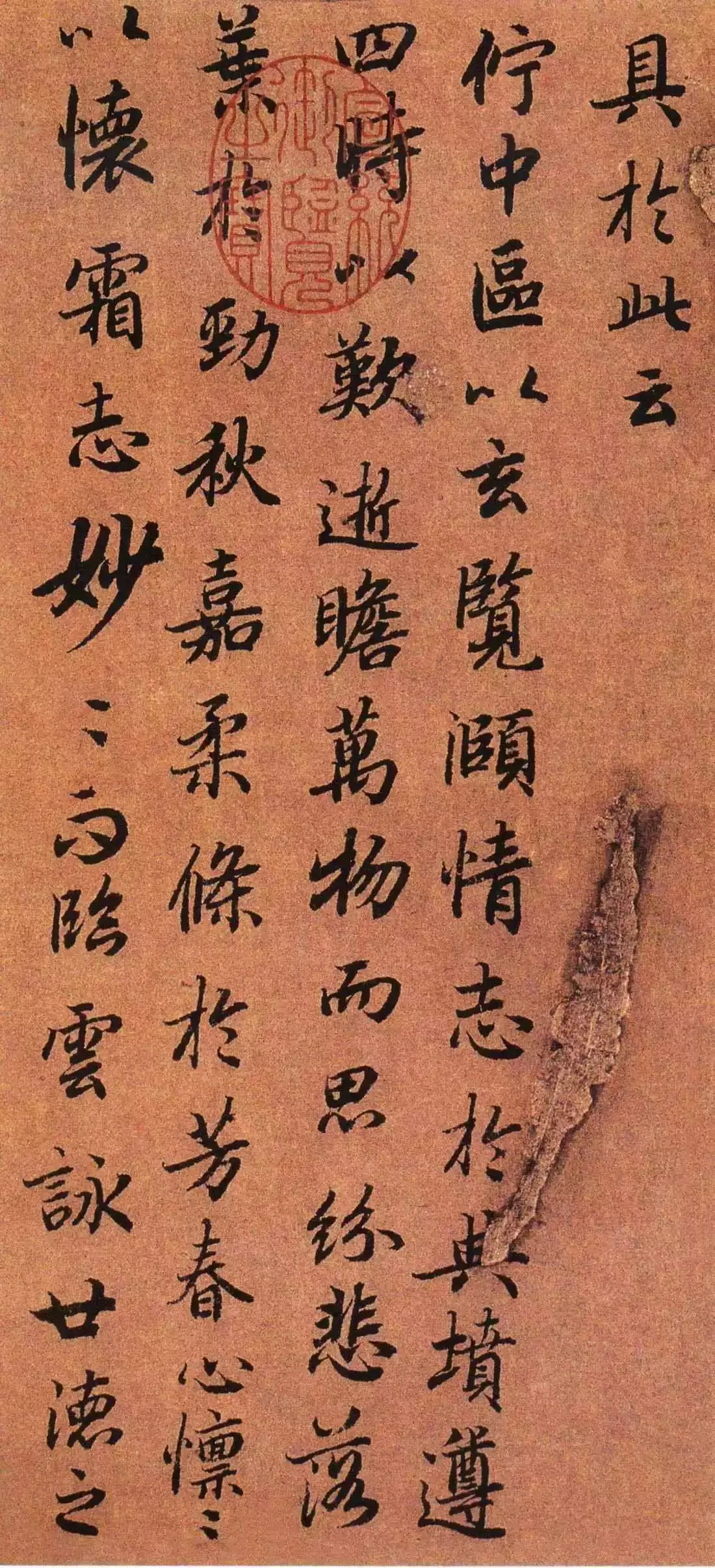

佇中區以玄覽,頤情志於典墳。遵四時以嘆逝,瞻萬物而思紛。悲落葉於勁秋,喜柔條於芳春。心懍懍以懷霜,志眇眇而臨雲。詠世德之駿烈,誦先人之清芬。游文章之林府,嘉麗藻之彬彬。慨投篇而援筆,聊宣之乎斯文。

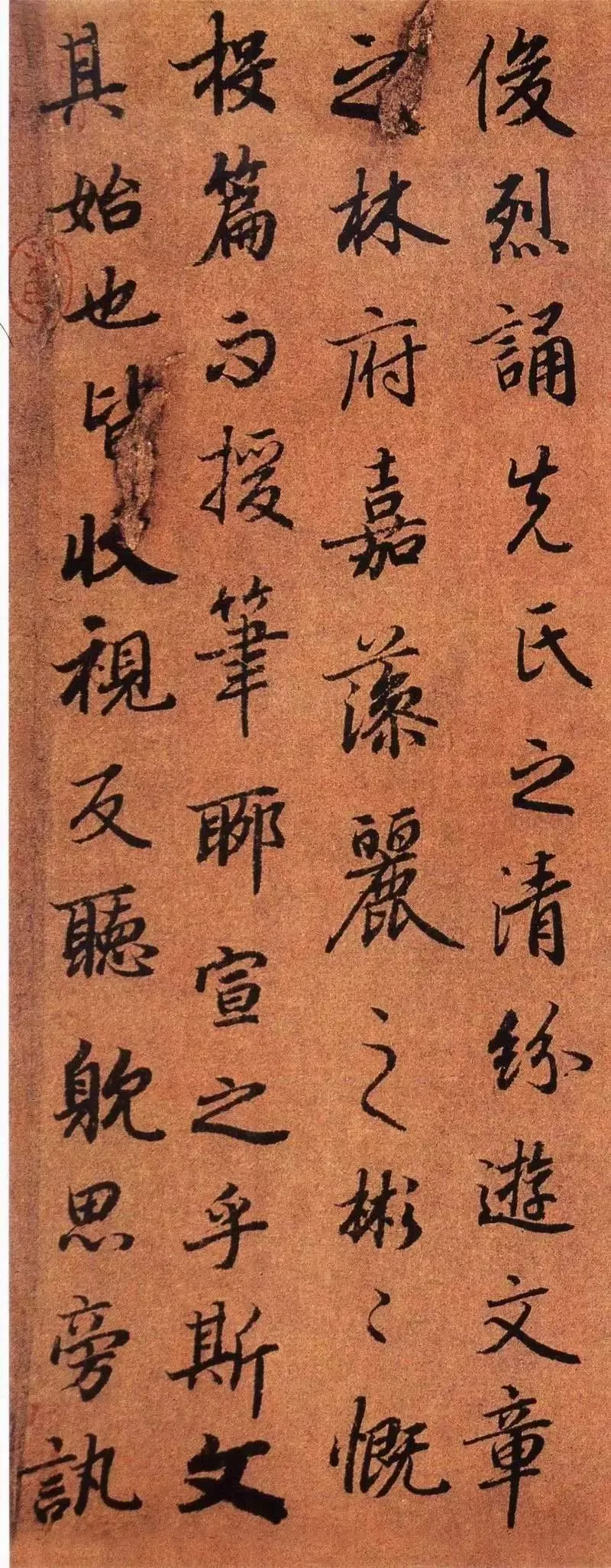

其始也,皆收視反聽,耽思傍訊。精騖八極,心游萬仞。其致也,情曈曨而彌鮮,物昭晰而互進。傾群言之瀝液、漱六藝之芳潤。浮天淵以安流,濯下泉而潛浸。於是沉辭怫悅,若游魚銜鉤,而出重淵之深;浮藻聯翩,若翰鳥嬰繳,而墜曾雲之峻。收百世之闕文,採千載之遺韻。謝朝華於已披,啟夕秀於未振。觀古今於須臾,撫四海於一瞬。然後選義按部,考辭就班。抱景者咸叩,懷響者畢彈。或因枝以振葉,或沿波而討源。或本隱以之顯,或求易而得難。或虎變而獸擾,或龍見而鳥瀾。或妥帖而易施,或岨峿而不安。罄澄心以凝思,眇眾慮而為言。籠天地於形內,挫萬物於筆端。始躑躅於燥吻,終流離於濡翰。理扶質以立干,文垂條而結繁。信情貌之不差,故每變而在顏。思涉樂其必笑,方言哀而已嘆。或操觚以率爾,或含毫而邈然。

伊茲事之可樂,固聖賢之可欽。課虛無以責有,叩寂寞而求音。函綿邈於尺素,吐滂沛乎寸心。言恢之而彌廣,思按之而逾深。播芳蕤之馥馥,發青條之森森。粲風飛而猋豎,郁雲起乎翰林。

體有萬殊,物無一量。紛紜揮霍,形難為狀。辭程才以效伎,意司契而為匠。在有無而僶俛,當淺深而不讓。雖離方而遯圓,期窮形而盡相。故夫誇目者尚奢,愜心者貴當。言窮者無隘,論達者唯曠。

詩緣情而綺靡,賦體物而瀏亮。碑披文以相質,誄纏綿而悽愴。銘博約而溫潤,箴頓挫而清壯。頌優遊以彬蔚,論精微而朗暢。奏平徹以閑雅,說煒曄而譎誑。雖區分之在茲,亦禁邪而制放。要辭達而理舉,故無取乎冗長。

其為物也多姿,其為體也屢遷;其會意也尚巧,其遣言也貴妍。暨音聲之迭代,若五色之相宣。雖逝止之無常,故崎錡而難便。苟達變而相次,猶開流以納泉;如失機而後會,恆操末以續顛。謬玄黃之秩敘,故淟涊而不鮮。

或仰逼於先條,或俯侵於後章;或辭害而理比,或言順而意妨。離之則雙美,合之則兩傷。考殿最於錙銖,定去留於毫芒;苟銓衡之所裁,固應繩其必當。

或文繁理富,而意不指適。極無兩致,盡不可益。立片言而居要,乃一篇之警策;雖眾辭之有條,必待茲而效績。亮功多而累寡,故取足而不易。

或藻思綺合,清麗千眠。炳若縟綉,悽若繁絃。必所擬之不殊,乃闇合乎曩篇。雖杼軸於予懷,憂他人之我先。苟傷廉而愆義,亦雖愛而必捐。

或苕發穎豎,離眾絕致;形不可逐,響難為系。塊孤立而特峙,非常音之所緯。心牢落而無偶,意徘徊而不能揥。石韞玉而山輝,水懷珠而川媚。彼榛楛之勿翦,亦蒙榮於集翠。綴《下里》於《白雪》,吾亦濟夫所偉。

或託言於短韻,對窮跡而孤興,俯寂寞而無友,仰寥廓而莫承;譬偏絃之獨張,含清唱而靡應。或寄辭於瘁音,徒靡言而弗華,混妍蚩而成體,累良質而為瑕;象下管之偏疾,故雖應而不和。或遺理以存異,徒尋虛以逐微,言寡情而鮮愛,辭浮漂而不歸;猶絃么而徽急,故雖和而不悲。或奔放以諧和,務嘈囋而妖冶,徒悅目而偶俗,故高聲而曲下;寤《防露》與桑間,又雖悲而不雅。或清虛以婉約,每除煩而去濫,闕大羹之遺味,同朱絃之清氾;雖一唱而三嘆,固既雅而不艷。

若夫豐約之裁,俯仰之形,因宜適變,曲有微情。或言拙而喻巧,或理朴而辭輕;或襲故而彌新,或沿濁而更清;或覽之而必察,或研之而後精。譬猶舞者赴節以投袂,歌者應絃而遣聲。是蓋輪扁所不得言,故亦非華說之所能精。

普辭條與文律,良余膺之所服。練世情之常尤,識前脩之所淑。雖發於巧心,或受蚩於拙目。彼瓊敷與玉藻,若中原之有菽。同橐籥之罔窮,與天地乎並育。雖紛藹於此世,嗟不盈於予掬。患挈缾之屢空,病昌言之難屬。故踸踔於短垣,放庸音以足曲。恆遺恨以終篇,豈懷盈而自足?懼蒙塵於叩缶,顧取笑乎鳴玉。

若夫應感之會,通塞之紀,來不可遏,去不可止,藏若景滅,行猶響起。方天機之駿利,夫何紛而不理?思風發於胸臆,言泉流於唇齒;紛葳蕤以馺遝,唯豪素之所擬;文徽徽以溢目,音冷冷而盈耳。及其六情底滯,志往神留,兀若枯木,豁若涸流;攬營魂以探賾,頓精爽而自求;理翳翳而愈伏,思軋軋其若抽。是以或竭情而多悔,或率意而寡尤。雖茲物之在我,非餘力之所戮。故時撫空懷而自惋,吾未識夫開塞之所由。

伊茲文之為用,固眾理之所因。恢萬里而無閡,通億載而為津。俯殆則於來葉,仰觀象乎古人。濟文武於將墜,宣風聲於不泯。塗無遠而不彌,理無微而弗綸。配霑潤於雲雨,象變化乎鬼神。被金石而德廣,流管絃而日新。

白話譯文

我每次閱讀那些有才氣作家的作品,對他們創作時所有的心思自己都有體會。誠然,作家行文變化無窮,但文章的美醜,好壞還是可以分辨並加以評論的。每當自己 寫作時,尤其能體會到別人寫作的甘苦。作者經常感到苦惱的是,意念有能下確反映事物,語言不能完全表達思想。大概這個問題,不是難以認識,而是難以解決。因此作《 文賦》借評前人的優秀作品,闡述作樣寫有利,作樣寫有害的道理。或許可以說,前人的優秀之作,已把為文的奧妙委婉曲折也體現了出來。至於前人的寫作決竅,則如同比著斧子做斧柄,雖然樣式就在眼前,但那介心應手的熟練技巧,卻難以用語言表達詳盡,大凡能用語言說明的我都在這篇《文賦》里了。

久立天地之間,深入觀察萬物;博覽三墳五典,以此陶冶性靈。隨四季變化感嘆光陰易逝,目睹萬物盛衰引起思緒紛紛。臨肅秋因草木凋零而傷悲,處芳春由楊柳依依而歡欣。心意肅然台胸懷霜雪,情志高遠似上青雲。歌頌前賢的豐功偉業,贊詠古聖的嘉行。漫步書林欣賞文質並茂的佳作,慨然有感有感投書提筆寫成詩文。

開始創作,精心構思。潛心思索,旁搜博尋。神飛八極之外,心游萬刃高空。文思到來,如日初升,開始朦朧,逐漸鮮明。此時物象,清晰互涌。子史精華,奔注如傾。六藝辭采,薈萃筆鋒。馳騁想象,上下翻騰。忽而漂浮天池之上,忽而潛入地泉之中。有是吐辭艱澀,如銜鉤之魚從淵釣出;有時出語輕快,似中箭之鳥墜於高空。博取百代未述之意,廣采千載不用之辭。前人已用辭意,如早晨綻開的花朵謝而去之;前人未用辭意,象傍晚含苞的蓓蕾啟而開之。整個構思過程,想象貫穿始終。片刻之間通觀古今,眨眼之時天下巡行。

完成構思,布局謀篇。選辭精當,事理井然,有形之物盡繪其形,含聲之物盡現其者。葳者層層闡述,由隱至顯或者步步深入,從易 到難,有時綱舉目張,如猛虎在山百獸馴伏,有時偶遇奇句,似蛟龍出水海鳥驚散。有時信手拈來辭意貼切,有時煞費苦心辭意不合,這時要排除雜念專心思考,整理思訴諸語言,將天地概括為形象,把萬物融會於筆端,開始好象話在干唇難以出口,最後酣暢淋漓瀉於文翰。事理如樹木的主體,要突出使之成為骨幹,文辭象樹木析枝條,干壯才能葉茂校繁。情貌的確非常一致,情緒變化貌有表現。內心喜悅面露笑容,說到感傷不禁長。有時提筆一揮而就,有時握筆心理感到茫然。 寫作充滿著樂取,一向為聖賢們推尊。它在虛無中搜求形象,在無聲中尋找聲音。有限篇幅容納無限事理,宏大思想出自小小寸心。言中之意愈擴愈廣,所含內容越挖越深像花朵芳香四溢,象柳條鬱郁成蔭。光燦燦如旋風拔地而起,沉甸甸如積支筆下生文。

文章體式千差萬別,客觀事物多種多樣,事物繁多變化無窮,圓滿此很難描摹形象。辭采如同爭獻技藝的能互,文意好比掌握藍圖的巧匠,文辭當不當用他要仔細斟酌文章或深或淺他都分豪不讓。即或違反寫作常規,也要極力描繪形象。因此喜歡渲染的人,崇沿華麗詞藻;樂於達理的人,重視語言精當。言辭過於簡約,文章格局不大論述充分暢達,文章氣勢曠放。詩用以抒發感情,要辭采華美感情細膩,賦用以鋪陳事物。要條理清晰,語言清朗碑用以刻記功德,務必文質相當,誄用以哀悼死者,情調應該纏綿凄愴。銘用以記載功勞,要言簡意深,溫和順暢。箴用以諷諫得失,抑楊頓挫,文理清壯。頌用以歌功傾德,從容舒緩,繁采華彰,論用以評述是非功過,精闢縝密,語言流暢。奏對上陳敘事,平和透徹,得體適當。說明以論辨說理,奇詭誘人,辭彩有光,文體區分大致如此,共同要求禁止邪放。辭義暢達說理全面,但要切記不能冗長。

客觀事物千姿百態,文章體式也常變遷。為文立意崇尚冷氣巧,運用文辭貴在華妍、音調高低錯落有致,好象五色配合鮮艷。雖說取捨本無定律,文辭安排很難合適;但要通曉變化的規律、次序,就象開泉納流吻自然。假如錯過變化時機再去湊合,猶如以尾續首,顛倒混亂。如果顏色配搭不當,就會混濁不清色澤有艷。

有時下文對上文有損害,有時上文對下文影響。有時語言不順而事理連貫,有時語言連貫而事有妨。把它分開兩全齊美,合在一起互相損傷。所用辭意嚴格考較,去留取捨他細衡量。如用法度加以權衡,絲毫不差合乎詞章。

有時辭藻繁多義理豐富,欲達之意卻不清楚。文章主題只有一個,意思說盡不再贅述。關鍵地方簡要幾句,突出中心這是警語。儘管講得條條有理,藉助警句才更有力。文章果能利多弊少,就該滿足不再改易。

有時組織詞義如編彩繪,嚴密漂亮光澤鮮艷。辭采富麗象斑爛錦秀,情調凄婉如樂器和弦。果真自己沒有獨創,恐怕就要雷同前賢。雖出自個人錦心繡口,也怕別人用於我先。假如確能有傷品譽,雖然心愛一定削刪。

有時個別句子出類撥萃,象蘆葦開花禾苗秀穩。如聲不可拴,影不可追,佳句孤零零超然獨立,絕非庸言能夠相配。心茫然很難再尋佳句,猶豫徘徊又不忍將客觀存它捨棄。文有奇就象石中藏玉使山嶺坐輝,又象水中含珠令河川秀媚。未經整枝的灌木踢然不美,招來翠鳥也會為它增加。

文章作用很大,許多道理借它傳揚。道傳萬里暢通無阻,勾通億載它是橋樑。往能挽救文武之道使之不至衰落,它能宏揚教化使其免於泯滅。人生道路多麼廣遠它都能指明,世間哲理多麼精微客觀存在都能囊括。它的作用同雨露滋潤萬物本比,它的手法幽微簡直與鬼神相似。文章刻於金石美德傳遍天下,文章播於管弦更能日新月異。

賞析/鑒賞

評價

《 文賦》是中國最早系統地探討文學創作問題的論著。全文以賦的形式 寫成。作者是西晉著名文學家陸機。

陸機在《文賦》中用他的文學實踐的親身體會,生動地描述和分析了創作的心理特徵和過程,表達了他的美學美育思想。主要包括:

(1)「情因物感,文以情生」。《文賦》認為,情感是文學創作衝動的來由和起點。在藝術想象過程中,許多心理活動交織在一起,情、理、物象,文辭紛至沓來,所要創造的藝術形象也愈加清晰鮮明。在這過程中,作者的情感起著重要的作用,正所謂「思涉樂其必笑,方言哀而已嘆」。

(2)「籠天地於形內,挫萬物於筆端」。《文賦》充分肯定了藝術想象的作用,認為在構思階段,則「收視反聽,耽思傍訊,情騖八極,公游成仞」,「觀古今於須臾,扶四海於一瞬」,「籠天地於形內,挫萬物於筆端」表明作者在創作過程中完全沉入藝術想象過程中。

(3)「應感之會,通塞之紀」。《文賦》強調靈感在文學創作中的作用,指出藝術創作成就的取得同「應感之會,通塞之紀。即靈感問題有密切關係。認為靈感具有「來不可遏,去不可止」,「或竭情而多悔,或率意而寡尤」的特徵。

(4)「其會意也尚巧,其遣言也貴妍」。《文賦》在藝術風格上,崇尚華麗之美,強調「麗辭」。這反映了六朝時期講求形式美的新時尚。

(5)《文賦》將文體區分為十種,簡明概述了各體的特徵。可以說,《文賦》在一定程度上概括了整個藝術創作思維的規律。

《文賦》是我國古代研究文學創作特點的最早的一篇專論,在美學史上有重要的意義和價值。

創作背景

兩漢以來,由於漢武帝對儒家文藝思想的「專尊」,使得儒家思想在整個社會中佔主導地位。儒家學派論詩,十分講究、重視詩的教化作用,他們著重指出「詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。」《毛詩序》說:「故正得失,動天地,感鬼神,莫近於詩。先王以是經夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風俗。」曹丕也在《典論》中把文章看作「經國之大業」。

這些文藝思想有一個明顯的特點,就是過多的強調了文藝的社會作用,相對地忽視了文藝的藝術特點。魏晉時期這種情況有了很大的改變,使得文學走進自覺地時代。隨著儒家思想的衰微,人的思想的解放,人道價值重新得到肯定,文學的地位日益提高,在文學理論上也一掃兩漢沉悶凝滯的氣氛。對文學的本質特徵的認識更加深入,對文學藝術規律的研究全面展開。

《 文賦》的出現,正是文學擺脫經學附庸地位而得到獨立發展之後,在大量創作實踐的基礎上產生的理論結晶。《文賦》首次把創作過程、 寫作方法、修辭技巧等問題提上文學批評的議程。陸機寫《文賦》的宗旨是為了解決創作中「意不稱物,文不逮意」的矛盾,所以以創作構思為中心,主要論述「作文利害之所由」,即文章寫作的方法技巧和藝術性的問題。自然,這樣做難免會從中流露出「形式主義」的痕迹,但是這顯然不能影響陸機在《文賦》中的貢獻。

陸機簡介

陸機(261年-303年),字士衡,吳郡吳縣華亭(今上海市松江區)人,西晉著名文學家、書法家。出身吳郡陸氏,為孫吳丞相陸遜之孫、大司馬陸抗第四子,與其弟陸雲合稱「二陸」,又與顧榮、陸雲並稱「洛陽三俊」。

陸機在孫吳時曾任牙門將,吳亡后出仕西晉,太康十年(289年),陸機兄弟來到洛陽,文才傾動一時,受太常張華賞識,此後名氣大振。時有「二陸入洛,三張減價」之說。歷任任太傅祭酒、吳國郎中令、著作郎等職,與賈謐等結為「金谷二十四友」。趙王司馬倫掌權時,引為相國參軍,封關中侯,於其篡位時受偽職。司馬倫被誅后,險遭處死,賴成都王司馬穎救免,此後便委身依之,為平原內史,世稱「陸平原」。太安二年(303年),任后將軍、河北大都督,率軍討伐長沙王司馬乂,卻大敗於七里澗,最終遭讒遇害,被夷三族。

陸機「少有奇才,文章冠世」,詩重藻繪排偶,駢文亦佳。與弟陸雲俱為西晉著名文學家,被譽為「太康之英」。與潘岳同為西晉詩壇的代表,形成」太康詩風「,世有」潘江陸海「之稱。陸機亦善 書法,其《平復帖》是中古代存世最早的名人書法真跡。

昔漢氏失御,奸臣竊命,禍基京畿,毒遍宇內,皇綱弛紊,王室遂卑。於是群雄蜂駭,義兵四合。吳武烈皇帝慷慨下國,電發荊南,權略紛紜,忠勇伯世,威稜則夷羿震蕩,兵交則醜虜授馘,遂掃清宗祊,蒸禋皇祖。於時雲興之將帶州,飆起之師跨邑;哮闞之群風驅,熊羆之眾霧集。雖兵以義合,同盟戮力,然皆苞藏禍心,阻兵怙亂。或師無謀律,喪威稔寇,忠規武節,未有如此其著者也。

武烈既沒,長沙桓王逸才命世,弱冠秀髮。招攬遺老,與之述業。神兵東驅,奮寡犯眾。攻無堅城之將,戰無交鋒之虜。誅叛柔服,而江外厎定;飾法脩師,則威德翕赫。賓禮名賢,而張昭為之雄;交御豪俊,而周瑜為之傑。彼二君子,皆弘敏而多奇,雅達而聰哲。故同方者以類附,等契者以氣集,而江東蓋多士矣。將北伐諸華,誅鋤干紀。旋皇輿於夷庚,反帝座乎紫闥。挾天子以令諸侯,清天步而歸舊物。戎車既次,群凶側目,大業未就,中世而殞。用集我大皇帝以奇蹤襲於逸軌,睿心因於令圖。從政咨於故實,播憲稽乎遺風。而加之以篤固,申之以節儉。疇咨俊茂,好謀善斷。束帛旅於丘園,旌命交於塗巷。故豪彥尋聲而響臻,志士希光而景騖。異人輻湊,猛士如林。於是張昭為師傅,周瑜陸公魯肅呂蒙之儔,入為腹心,出作股肱;甘寧凌統程普賀齊朱桓朱然之徒,奮其威;韓當潘璋黃蓋蔣欽周泰之屬宣其力。風雅則諸葛瑾張承步騭,以名聲光國;政事則顧雍潘浚呂范呂岱,以器任干職;奇偉則虞翻陸績張溫張惇,以諷議舉正;奉使則趙咨沈珩以敏達延譽;術數則吳范趙達,以禨祥協德。董襲陳武,殺身以衛主;駱統劉基,強諫以補過。謀無遺諝,舉不失策。故遂割據山川,跨制荊吳,而與天下爭衡矣。

魏氏嘗藉戰勝之威,率百萬之師,浮鄧塞之舟,下漢陰之眾,羽楫萬計,龍躍順流,銳騎千旅,虎步原隰,喟然有吞江滸之志,一宇宙之氣。而周瑜驅我偏師,黜之赤壁,喪旗亂轍,僅而獲免,收跡遠遁。漢王亦憑帝王之號,帥巴漢之民,乘危騁變,結壘千里,志報關羽之敗,圖收湘西之地。而陸公亦挫之西陵,覆師敗績,困而後濟,絕命永安。續以濡須之寇,臨川摧銳;蓬籠之戰,孑輪不反。由是二邦之將,喪氣挫鋒,勢衄財匱,而吳莞然坐乘其弊。故魏人請好,漢氏乞盟,遂躋天號,鼎跱而立。西屠庸益之郊,北裂淮漢之涘,東包百越之地,南括群蠻之表。於是講八代之禮,蒐三王之樂。告類上帝,拱揖群后,虎臣毅卒,循江而守,長棘勁鎩,望飆而奮。庶尹盡規於上,四民展業於下。化協殊裔,風衍遐圻。乃俾一介行人,撫巡外域。巨象逸駿,擾於外閑;明珠瑋寶,耀於內府。珍瑰重跡而至,奇玩應響而赴。*軒騁於南荒,沖輣息於朔野。齊民免干戈之患,戎馬無晨服之虞。而帝業固矣。

大皇既歿,幼主蒞朝。奸回肆虐,景皇聿興,虔修遺憲,政無大闕,守文之良主也。降及歸命之初,典刑未滅,故老猶存。大司馬陸公以文武熙朝,左丞相陸凱以謇諤盡規,而施績范慎以威重顯,丁奉離斐以武毅稱,孟宗丁固之徒為公卿,樓玄賀劭之屬掌機事,元首雖病,股肱猶存。爰及末葉,群公既喪,然後黔首有瓦解之志,皇家有土崩之釁。曆命應化而微,王師躡運而發。卒散於陣,民奔於邑;城池無藩籬之固,山川無溝阜之勢。非有工輸雲梯之械,智伯灌激之害,楚子築室之圍,燕人濟西之隊,軍未浹辰,而社稷夷矣。雖忠臣孤憤,烈士死節,將奚救哉?

夫曹劉之將,非一世所選;向時之師,無曩日之眾。戰守之道,抑有前符;險阻之利,俄然未改。而成敗貿理,古今詭趣,何哉?彼此之化殊,授任之才異也。

昔三方之王也,魏人據中夏,漢氏有岷益,吳制荊楊而奄交廣。曹氏雖功濟諸華,虐亦深矣,其民怨矣。劉公因險以飾智,功已薄矣,其俗陋矣。夫吳,桓王基之以武,太祖成之以德,聰明睿達,懿度弘遠矣。其求賢如不及,恤民如稚子。接士盡盛德之容,親仁罄丹府之愛。拔呂蒙於戎行,識潘浚於系虜。推誠信士,不恤人之我欺;量能授器,不患權之我逼。執鞭鞠躬,以重陸公之威;悉委武衛,以濟周瑜之師。卑宮菲食,以豐功臣之賞;披懷虛己,以納謨士之算。故魯肅一面而自托,士燮蒙險而致命。高張公之德,而省游田之娛;賢諸葛之言,而割情慾之歡。感陸公之規,而除刑法之煩;奇劉基之議,而作三爵之誓。屏氣跼蹐,以伺子明之疾;分滋損甘,以育凌統之孤。登壇慷慨,歸魯子之功;削投惡言,信子瑜之節。是以忠臣競盡其謨,志士鹹得肆力。洪規遠略,固不猒夫區區者也。故百官苟合,庶務未遑。

初都建業,群臣請備禮秩,天子辭而不許曰:「天下其謂朕何?」宮室輿服蓋慊如也。爰及中葉,天人之分既定,百度之缺粗脩,雖*化懿綱,未齒乎上代,抑其體國經邦之具,亦足以為政矣。地方几萬里,帶甲將百萬,其野沃,其兵練,其器利,其財豐。東負滄海,西阻險塞,長江制其區宇,峻山帶其封域。國家之利,未巨有弘於茲者矣。借使中才守之以道,善人御之有術,敦率遺典,勤民謹政,循定策,守常險,則可以長世永年,未有危亡之患也。

或曰:吳蜀唇齒之國,蜀滅則吳亡,理則然矣。夫蜀,蓋藩援之與國,而非吳人之存亡也。何則?其郊境之接,重山積險,陸無長轂之徑;川厄流迅,水有驚波之艱。雖有銳師百萬,啟行不過千夫;舳艫千里,前驅不過百艦故劉氏之伐,陸公喻之長蛇,其勢然也。昔蜀之初亡,朝臣異謀,或欲積石以險其流,或欲機械以御其變。天子總群議而咨之大司馬陸公,公以四瀆天地之所以節宣其氣,固無可遏之理,而機械則彼我之所共,彼若棄長技以就所屈,即荊楊而爭舟楫之用,是天贊我也。將謹守峽口,以待禽耳。逮步闡之亂,憑寶城以延強寇,重資幣以誘群蠻。於時大邦之眾,雲翔電發,懸旍江介,築壘遵渚,襟帶要害,以止吳人之西。而巴漢舟師沿江東下。陸公以偏師三萬,北據東坑,深溝高壘,案甲養威。反虜踠跡待戮,而不敢北窺生路,強寇敗績宵遁,喪師太半。分命銳師五千,西御水軍,東西同捷,獻俘萬計。信哉,賢人之謀,豈欺我哉!自是烽燧罕警,封域寡虞。陸公歿而潛謀兆,吳釁深而六師駭。夫太康之役,眾未盛乎曩日之師;廣州之亂,禍有愈乎向時之難。而邦家顛覆,宗廟為墟。嗚呼!人之雲亡,邦國殄瘁,不其然與?《易》曰:「湯武革命,順乎天。」玄曰:「亂不極則治不形。」言帝王之因天時也。古人有言曰:「天時不如地利。」易曰:「王侯設險,以守其國。」言為國之恃險也。又曰:「地利不如人和。」「在德不在險。」言守險之由人也。吳之興也,參而由焉,孫卿所謂合其參者也。及其亡也,恃險而已,又孫卿所謂舍其參者也。

夫四州之萌非無眾也,大江之南非乏俊也,山川之險易守也,勁利之器易用也,先政之策易循也。功不興而禍遘者,何哉?所以用之者失也。是故先王達經國之長規,審存亡之至數;謙己以安百姓,敦惠以致人和;寬沖以誘俊乂之謀,慈和以結士民之愛。是以其安也,則黎元與之同慶;及其危也,則兆庶與之共患。安與眾同慶,則其危不可得也;危與下共患,則其難不足恤也。夫然,故能保其社稷,而固其土宇,麥秀無悲殷之思,黍離無愍周之感矣。

- [03/19]美國清除內鬼之戰 之 深層法官與川普的議程針鋒相對你來我往

- [03/19]祖祖孫孫:陸元方 vs 陸龜蒙

- [03/19]獨家:中國阻止韓國檢查有爭議的海上結構 韓外交部強烈抗議

- [03/19]烏克蘭:俄羅斯多虧朝軍守住領土…他們改變了戰局

- [03/21]最新!印度當局突擊搜查索羅斯「開放社會」窩點

- [03/21] 周允元 硬懟 武則天 陸柬之 美抄 陸機賦

- [03/22]AOC、沃爾茲、吳——這些瘋子是民主黨的未來?!

- [03/22]退休年齡推遲到60歲,青年就業減少16%」

- [03/22]Maher to meet Trump @White House//Kotlik named Cornell』s 15th prez

- [03/23]川普向深層搞鬼訟棍大律師團伙宣戰先下一城 這些貨的反應是?

- [03/23]肯尼迪藝術中心項目總監全裸上網怒批川普瞎搞

- [03/23]研究人員發現一種遺傳傾向會增加乳腺癌轉移的風險

- [03/24]川普新政—恢復傳統 重塑現狀

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

發表評論 評論 (1 個評論)

- 回復 change?

- 李昭德(?~697年),字昭德,隴西成紀(今甘肅省秦安縣)人。唐朝宰相,刑部尚書李乾祐之子。

李昭德出身隴西李氏丹楊房 ,為人精明幹練。舉明經入仕,歷任御史中丞,坐事貶為陵水縣尉。入為夏官侍郎,負責興建神都洛陽。武周建立后,授鳳閣侍郎、同平章事,成為宰相。延載元年(694年),遷檢校內史,打擊酷吏政治,抑制武氏諸王,力保李唐皇室(李顯和李旦)的皇位繼承權。恃寵專權,引起君臣不滿,坐罪貶為南賓縣尉。萬歲通天二年(697年),遷監察御史,受到酷吏來俊臣與皇甫文備誣告謀反 [2],處斬於洛陽。

唐中宗復辟后,得以平反,追贈左御史大夫、司空。

李昭德年輕時以明經入仕,累遷至御史中丞。他精明幹練,有其父李乾祐的風範。永昌元年(689年),李昭德因事獲罪,被貶為振州陵水縣(在今海南)縣尉,后被調回朝中,擔任夏官侍郎。 [3]

升任宰相

天授二年(691年),洛陽百姓王慶之糾集數百民眾,多次詣闕上表,請求武則天冊立魏王武承嗣為皇太子。李昭德奉命詰責王慶之,竟然將其當場杖斃。他對武則天道:「自古沒有侄子為天子,而為姑母立廟的。天皇是陛下的丈夫,皇嗣是陛下的兒子,陛下應將皇位傳於子孫,以為萬代之計。陛下的天下來自於天皇,若立武承嗣為太子,恐怕以後天皇不能享受血食。」武則天深以為然。 [4-5]

長壽元年(692年),李昭德負責營建神都洛陽,籌劃創建文昌台以及定鼎、上東諸門。當時,武承嗣擔任文昌左相。李昭德進諫道:「武承嗣已然封王,不宜再任宰相。自古帝王,父子之間,猶相篡奪權力,何況姑侄?」是年七月,武則天將武承嗣罷為太子少保(虛銜),並任命李昭德為宰相,拜為鳳閣侍郎、同平章事。

延載元年(694年),李昭德升任檢校內史,並以行軍長史之職隨薛懷義征討東突厥。不久便因突厥退軍,班師而回。 [7]

遭劾被貶

武則天執政時期,施行酷吏政治。來俊臣、侯思止等酷吏在朝中橫行無忌,大肆陷害忠良,以致百官畏懼。李昭德多次當廷參奏酷吏枉法,大挫酷吏氣焰。 [8]當時,李昭德倚恃皇帝信任,獨攬朝政,經常意氣用事。豆盧欽望、韋巨源、杜景儉、蘇味道、陸元方雖同為宰相,但都依附李昭德,不敢糾正他的過失。 [9]

李昭德的跋扈行為也引起很多朝臣的不滿。魯王府功曹參軍丘愔上疏彈劾道:「長壽以後,陛下委任李昭德,讓他參與機密,決策朝政。一些有利於國家的事,他事先不參與商議,待到已批示將要推行時,才另提出不同意見,顯露出獨斷獨行,以此表現自己。天下重任不可輕易委託於人,應該防微杜漸。如果大權旁落,再要收回就困難了。」

後來,長上果毅鄧注寫了一篇《碩論》,詳細述說李昭德專權的事實。鳳閣舍人逄弘敏立即將此文上奏皇帝。武則天因此對李昭德起了憎惡之心,對宰相姚璹道:「如果事情真的像群臣所彈劾的那樣,李昭德實在是有負於國家。」是年(694年)九月,李昭德被貶為南賓縣(今廣西靈山)縣尉。 [11]豆盧欽望等五位宰相也受到牽連,全部被貶為州刺史。 [9]

斬於鬧市

萬歲通天二年(697年),李昭德被召任為監察御史,結果又遭到來俊臣的陷害,被誣告謀反。 秋官侍郎皇甫文備曾受到李昭德的羞辱,也與來俊臣一同誣陷李昭德。武則天遂將李昭德下獄。 來俊臣隨後不久也被告發下獄。是年六月丁卯,李昭德與來俊臣被一同斬於洛陽鬧市。 [13-14]

神龍二年(706年),唐中宗追贈李昭德為左御史大夫。 [15]

建中三年(782年),唐德宗又追贈李昭德為司空。

軼事典故

余石盡反

武則天喜好祥瑞,便常有人藉此獻媚。曾有百姓在洛水中,撈出一塊帶有幾個紅點的白石,便到宮前請求獻給皇帝,稱:「此石赤心(指忠心),所以來進。」李昭德怒叱道:「此石赤心,難道洛水中其他石頭全都要造反不成?」左右皆失笑不已。

分君之憂

武承嗣常在武則天面前詆毀李昭德。武則天卻道:「自從我任用李昭德為宰相,常能睡得安穩。他能為我分憂,不是你所能比的。」

抑制酷吏

來俊臣曾拋棄髮妻,強娶太原士族王慶詵之女。侯思止也想娶趙郡李氏的李自挹之女為妻,並奏請皇帝批准。太原王氏、趙郡李氏乃是傳承數百年的名門世族,而來俊臣、侯思止則出身無賴,門戶極不相對。武則天命政事堂商議。李昭德撫掌大笑,對眾宰相道:「真是太可笑了,昔年來俊臣強娶太原王氏女,已讓國家蒙羞。今日侯思止這個奴才還想讓國家再次蒙羞嗎!」最終,武則天駁回了侯思止的請求。

後來,侯思止違反禁令,私下積蓄錦緞,結果遭到告發。李昭德負責審查,藉機將侯思止亂棍打死在朝堂之上。

軍中被毆

據《資治通鑒》記載,薛懷義征討東突厥時,曾因軍議與長史李昭德發生矛盾。他竟然不顧李昭德的宰相身份,揮拳便打。李昭德惶懼之下,請罪不已。

辱罵同僚

李昭德曾與宰相婁師德一同上朝。婁師德身體肥胖,行走緩慢,即使李昭德多次停下等待,仍是趕不上來。李昭德脾氣暴躁,不禁生氣地罵道:「你這個急死人的鄉巴佬。」但婁師德對此並未動怒,笑道:「師德不是鄉巴佬,誰是鄉巴佬。」 [21]

一悲一喜

李昭德與來俊臣被殺時,天降大雨,時人都痛惜李昭德,而對來俊臣之死拍手稱快,道:「今日大雨,真是一悲一喜。」

人物評價

丘愔:其幹濟小才,不堪軍國大用。直以性好凌轢,氣負剛強,盲聾下人,芻狗同列,刻薄慶賞,矯枉憲章,國家所賴者微,所妨者大。天下杜口,莫敢一言,聲威翕赫,日已熾盛。……臣觀其膽,乃大於身,鼻息所沖,上拂雲漢。近者新陷來、張兩族,兼挫侯、王二仇,鋒銳理不可當,方寸良難窺測。(《陳李昭德罪狀疏》) [23]

李顯:故李昭德勤恪在公,強直自達。立朝正色,不吐剛以茹柔;當軸勵詞,必抗情以歷詆。墉隍府寺,樹勣良多,變更規模,歿而不朽。道淪福善,業虧嫉惡,名級不追,風流將沫。式旌壞樹,光被幽明。(《贈李昭德左御史大夫制》)

張鷟:李昭德志大而器小,氣高而智薄,假權制物,扼險凌人,剛愎有餘,而恭寬不足,非謀身之道也。 [24]

劉昫:昭德強幹為臣,機巧蒞事,凡所制置,動有規模。武承嗣方持左相權,將立為皇太子,尋更所任,復寢其謀,咸由昭德之言,能拒則天之旨。又觀其誅侯思止,法王慶之,挫來俊臣,致朋黨漸衰,諛佞稍退。又則天謂承嗣曰:"我任昭德,每獲高卧,代我勞苦,非汝所及也。"此則強幹機巧之驗焉。公忠之道,亦在其中矣。不然,則何以致是哉!若使昭德用謙御下,以柔守剛,不恃專權,常能寡過,則復皇嗣而非晚,保臣節而必終。蓋由道乏弘持,器難苞貯,純剛是失,卷智不全。所以丘愔抗陳,鄧注深論,瓦解而固難收拾,風摧而豈易扶持。自取誅夷,人誰怨懟? [23]

宋祁:昭德、頊進不以道,君子恥之。雖然,一情區區,抑武興唐,其助有端,則賢炎遠矣。 [25]

黃震:李昭德搒殺侯思止,與笞殺王慶之,皆發於一念忠憤,其事之難,其功之大,視漢申屠嘉百倍。

郭子章:洛水獻石,永昌受圖,垂拱長壽之間,唐已周矣。而廬陵相邸,不即殞絕如線者,則李昭德、狄仁傑之力也。世皆知狄而不知李也,則李之居功禔身,不如狄也。乃其忠,則足尚矣;其遇,則足悲矣。……廬陵之所以復明辟者,狄也。而相王之所以安皇嗣者,李也,其功埒如也。……李之所以居功禔身者,愧於梁公多矣。夫田舍之稱,加之師德,士大夫惡得無忌;王慶之之撲,引示朝士,諸武惡得無怒;丘愔乘隙攻之,至謂「昭德之膽,乃大於身,鼻息所沖,上拂雲漢」,武曌惡得無疑。東市之誅,李固有以自召之矣。

計大受:諸武薰炙,酷吏縱橫,而朝多依阿取容之際卓哉。李昭德能諫於太后,奪武承嗣之文昌左相,且笞殺王慶之,以寢其覬覦皇太子之謀,因進侄為天子不為姑立廟之說,中宗之得入為太子,而唐不終為周,功出狄仁傑先。

王鳴盛:昭德以才結知於武后,因以沮止,立武承嗣為太子事,忠謀與狄仁傑無異,挫抑酷吏,平反冤獄,真仁人君子之用心也。綜計昭德生平,但有純忠,為俊臣誣告冤死,此有何罪,乃與俊臣同書以罪伏誅乎!二人一枉死,一伏罪,千載而下,自是顯然別白。即今讀者展卷之下,孰不一痛之一快之乎?

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 解濱:我和美國之音的五十年緣份 — 由愛到厭惡

- bobzhou:劉少奇不顧民意批准殺張翰庭

- 顧曉軍53:馬斯克的困境

- 異域堂:西風吹戰鼓擂,看看川普和福特誰怕誰。

- bobzhou:看郭沫若的無恥達到什麼程度

- change?:常春藤盟校地圖 重發

- 顧曉軍53:白宮衝突的前因後果

- 顧曉軍53:俄烏戰爭的來龍去脈與前因後果

- 顧曉軍53:澤連斯基精心策劃 要成世界唯一贏家?

- 蘇誠忠:人間北看成南

- 顧曉軍53:感人至深!澤連斯基太難了 簡報會親曝現狀

- 顧曉軍53:狼戈的《蘋果香》與刀郎的《羅剎海市》

- 顧曉軍53:峰迴路轉,烏克蘭又有救了?

- 8288:重磅研究紅衛兵抄家「戰果」

- bobzhou:這是林彪自我滅亡的起端

- 顧曉軍53:蔡英文在網上回應顧曉軍石三生(含截圖)

- 顧曉軍53:川普出賣了烏克蘭嗎?是的。

- bobzhou:中國還記得過去中美雙方處理凍結的資產的方法嗎

- bobzhou:為什麼被毛澤東批判的錢穆最近被許多學者重視起來了