韓流廣場

尹總統哽咽,在官邸休息…「在拘留所學到了很多」

▲ 8日,尹錫悅總統從首爾拘留所獲釋,在拘留所正門與支持者們寒暄,並露出哽咽的神情。/紐西斯

據悉,韓國總統尹錫悅8日從拘留狀態獲釋后返回總統官邸,與金建希女士、總統秘書室室長鄭鎮碩、總統警衛處次長金成勛等共進晚餐,隨後早早歇息了。

據總統室稱,當天下午,尹錫悅從收監的京畿道義王市首爾拘留所獲釋后,走出拘留所正門。尹錫悅向等候著的支持者們鞠躬並揮手問候。原本笑容燦爛的尹錫悅看到支持者們甚至還哽咽了起來。

▲ 8日下午,在京畿道義王市首爾拘留所前,尹錫悅總統向支持者們打招呼。/紐西斯

▲ 8日下午,在京畿道義王市首爾拘留所前,尹錫悅總統向支持者們鞠躬致意。/韓聯社

隨後,尹錫悅乘坐警衛處車輛,前往首爾龍山區漢南洞總統官邸。

抵達官邸門前,尹錫悅與支持者們握手並寒暄。隨後他進入官邸,逐一擁抱了迎接他的寵物狗。

晚飯時間,尹錫悅與金建希女士、秘書室室長鄭鎮碩、警衛處次長金成勛、1附屬室室長姜義求等人一起吃了泡菜湯。據悉,尹錫悅稱:「健康良好」,「睡得多,反倒更健康了。」

他表示:「拘留所是個總統去了也能學到很多東西的地方」,「賣力閱讀了《聖經》。」他還表示:「逐一想起曾被收監進拘留所的熟人,思考他們是如何度過的。」他指出:「看到獄警們在惡劣的條件里,吃了不少苦頭。」

據悉,尹錫悅飯後帶著寵物狗進了裡屋歇息。總統室有關人士稱:「據我所知,當天尹錫悅總統沒有特別安排,在官邸休息。」當天,總統室幕僚們盡量不對尹錫悅進行禮節性拜訪,讓他能夠好好休息。

尹錫悅囑咐總統室員工稱:「為了國家和國民,日後也希望各位牢牢穩住國政的核心,不要動搖。」

金耿必 朝鮮日報記者

=======

朱德元帥和陳毅元帥的相同經歷:鬧革命,在國外坐過牢!

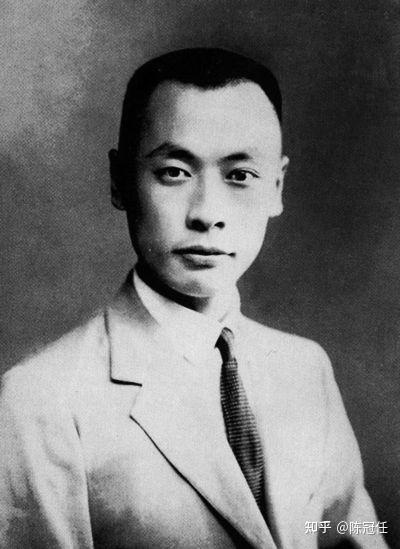

中國近現代史學者,中國傳記文學學會理事,暢銷書作家

20年代初,陳毅元帥去法國勤工儉學,由於鬧革命,被法國政府逮捕,關押十幾天後被驅逐回國。回國后,他加入了中共,開始了輝煌的人生。

有偶無獨,朱德元帥也有類似的經歷。

1926年6月,朱德在德國留學,一天晚上,他放下書本前去參加一個關於中國問題的群眾集會。但是,按照德國政府的規定,中國人是不能參加這類集會的。但是,朱德與幾個中國人坐在聽眾席中,傾聽各方意見。

大會散了,離開會場的時候,朱德這一批人突然被一群警察包圍,並被帶進黑囚車,直駛到亞歷山大廣場的警察監獄。

在那裡,一關就是十天。

true

「我以前被關過兩次,每次都被釋放了,」朱德後來對人說,「這次被捕,我一點都不著急。我倒好奇地想見識見識德國的監獄是什麼滋味。獄中平靜、安寧,我苦幹了幾個月,倒是藉此補充

了睡眠。每天早晨,一個看守走進我的小牢房,在桌上放下一杯稀淡的咖啡和一塊黑麵包。吃完后,我就做體操,唱幾首歌來消磨時間,然後又上床睡覺。中午和晚上,看守又進來,在桌子上放下一盤豆子和一塊黑麵包,便走出去。」

就這樣過了十天,朱德等人被帶上法庭,法官要他們拿出護照,答覆一些簡單問題,通知說:「你們是搗亂分子,限令在二十四小時之內離開德國。」

結果,中國公使出面干預了,在這一批人里,取消了對八個人的驅逐令,可是朱德和另一個同志則還要執行。因為他們兩次被捕過,並且警察當局懷疑他們參加籌備這次大規模的群眾集會。朱德後來說:「我本來已經準備回國,而且所準備的錢剛好夠買一張從蘇聯回上海的火車票。另一個被勒令出境的同志經法國回國。我帶著三個裝滿書籍、地圖和文件的箱子,坐船從什切青前往列寧格勒。」

就這樣,朱德結束了德國的留學,回到中國,參加了轟轟烈烈的大革命。

1949年在西柏坡時,陳毅談起自己法國留學的經歷說:「我和朱老總一樣,在國外鬧革命,被關進監獄,坐了外國人的牢,最後被驅逐回國。」

然後,他又幽默地說:「國外的反動政府真是幫了我們兩個的大忙啊,把我們送回國內參加革命,不然我們要在外國打工或當了什麼學者,就不能有今日統帥千軍萬馬的威風了,哈哈。」中共黨史出版社出版的《十大元帥:解放軍十大統帥鮮為人知的歷史》一書記述了朱德、陳毅等十大元帥的傳奇經歷及其鮮為人知的個人性格,該書為該社的年度暢銷書,曾名列中國軍事圖書熱賣榜第一名。

======

方山子

方山子,是光州、黃州一帶的隱士。年輕時,仰慕漢代遊俠朱家、郭解的品行,鄉里的遊俠之士都推崇他。(等到他)年歲稍長,就改變志趣,發奮讀書,想以此來馳名當代,但是一直沒有交上好運

。到了晚年隱居在光州、黃州一帶名叫岐亭的地方。住茅草屋,吃素食,不與社會各界來往。放棄坐車騎馬,毀壞書生衣帽,徒步在山裡來往,沒有人認識他。人們見他戴的帽子上面方方的且又很高,就說:「這不就是古代樂師戴的方山冠遺留下來的樣子嗎?」因此就稱他為「方山子」。

我因貶官居住在黃州,有一次經過岐亭時,正巧碰見了他。我說:「哎,這是我的老朋友陳慥陳季常呀,怎麼會在這裡呢?」方山子也很驚訝,問我到這裡來的原因。我把原因告訴了他,他低頭不回答,繼而仰天大笑,請我住到他家去。他的家裡四壁蕭條,然而他的妻子兒女奴僕都顯出怡然自得的樣子。

我對此感到十分驚異,就回想起方山子年輕的時候,曾是個嗜酒弄劍、揮金如土的遊俠之士。十九年前,我在岐山下,見到方山子帶著兩名騎馬隨從,身帶兩箭,在西山遊獵,只見前方一鵲飛起,他便叫隨從追趕射鵲,未能射中。方山子拉緊韁繩,獨自躍馬向前,一箭射中飛鵲。他就在馬上與我談論起用兵之道及古今成敗之事,自認為是一代豪傑。至今又過了多少日子了,但那股英氣勃勃的神色,依然在眉宇間顯現,這怎麼會是一位蟄居山中的人呢?

方山子出身於世代功勛之家,理應有官做,假如他能置身官場,到現在已得聲名顯赫了。他原本家在洛陽,園林宅舍雄偉富麗,可與公侯之家相同了。在河北還有田地,每年可得上千匹的絲帛收入,這些也足以使生活富裕安樂了。然而他都拋開不去享用,偏偏要來到窮僻的山裡,這難道不是因為他獨有會心之處才會如此的嗎?

我聽說光州、黃州一帶有很多奇人異士,常常假裝瘋顛、衣衫破舊,但是無法見到他們;方山子或許能遇見他們吧。

嘉祐六年(1061年),蘇軾,通過制科御試,以大理寺評事赴任鳳翔府簽書判官,輔助州官掌管文書。 [8]嘉佑八年(1063年)陳慥之父陳希亮來任府尹。陳希亮素以威嚴著稱,僚屬和他見面多不敢仰視,而蘇軾年少氣盛,常與爭議,甚至形於顏色。這年,蘇軾和陳慥初遇,二人一見如故,抒懷言志,頗為投合。自鳳翔返京后,蘇軾妻死父逝,宦海升沉,身經烏台詩案的文字之獄,貶往黃州;陳慥也父死無祿,心志不得伸,以平民之身隱於異鄉。元豐三年(1080年),陳慥聽說蘇軾被放逐而相迎於途中,以後過往頻繁。據蘇軾自己統計,在黃州四年,他「三往見季常,季常七來見余,蓋相從百餘日也」(詳《岐亭五首》)。兩人情至深,故蘇軾於元豐四年(1081年)寫下了這篇散文。

方山子1傳 [原文]

方山子,光、黃2間隱人3也。少時慕朱家、郭解4為人,閭里5之俠6皆宗之7。稍壯,折節8讀書,欲以此馳騁當世9,然終不遇。晚乃遁10於光、黃間,曰岐亭11。庵居蔬食,不與世相聞。棄車馬,毀冠服,徒步往來山中,人莫識也。見其所著帽,方屋12而高,曰:「此豈13古方山冠14之遺象15乎?」因謂之方山子。

余謫居於黃,過岐亭,適見焉16。曰:「嗚呼!此吾故人陳慥季常也。何為而在此?」方山子亦矍然17,問余所以至此者。余告之故。俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。環堵蕭然18,而妻子奴婢皆有自得之意。

余既聳然異之,獨念方山子少時,使酒19好劍20,用財如糞土。前十有九年,余在岐山21,見方山子從兩騎,挾二矢,游西山。鵲起於前,使騎逐而射之,不獲。方山子怒馬22獨出,一發得之23。因與余馬上論用兵及古今成敗,自謂一世豪士。今幾日耳,精悍之色猶見於眉間24,而豈山中之人哉?

然方山子世有勛閥,當得官25,使從事於其間,今已顯聞。而其家在洛陽,園宅壯麗與公侯等。河北有田,歲得帛千匹,亦足以富樂。皆棄不取,獨來窮山中26,此豈無得而然哉?

余聞光、黃間多異人27,往往佯狂28垢污29,不可得而見。方山子儻30見之歟? [1-3]

註釋譯文

1.

方山子:即陳慥,字季常。

2.

光、黃:光州、黃州,兩州連界。光州州治在今河南潢川縣。

3.

隱人:隱士。

4.

朱家、郭解:西漢時著名遊俠,見《史記·遊俠列傳》。

5.

閭里:鄉里。

6.

俠:俠義之士。

7.

宗之:崇拜他,以他為首。宗,尊奉。

8.

折節:改變原來的志趣和行為。《後漢書·段熲傳》:「熲少便習弓馬······長乃折節好古學。」

9.

「馳騁」句:在當代施展才學抱負。

10.

遁:遁世隱居。

11.

岐亭:宋時黃州的鎮名,在今湖北麻城縣西南。

12.

屋:帽頂。

13.

豈:其意為「(這)難道不是······」。

14.

方山冠:唐宋時隱士戴的帽子。

15.

遺象:猶遺制。

16.

「余謫居」三句:蘇軾《岐亭五首敘》:「元豐三年正月,余始謫黃州,至歧亭北二十五里,山上有白馬青蓋來迎者,則余故人陳慥季常也。為留五日,賦詩一篇而去。」謫,降職。

17.

矍(jué)然:驚訝睜眼相視貌。

18.

「環堵」一句:用陶淵明《五柳先生傳》「環堵縈然,不蔽風日」成句,謂室內空無所有。

19.

使酒:喝醉酒後愛發脾氣,任性而行。

20.

好劍:好擺弄刀劍一類武器。

21.

余在岐山:宋仁宗嘉祐七年,蘇軾任風翔府簽判,時陳糙之父陳希亮知鳳翔府。蘇軾這時始與陳糙相識訂交。岐山,指鳳翔。鳳翔有岐山。

22.

怒馬:憤怒地鞭馬獨自衝出去。

23.

「一發」一句:一箭射中它。

24.

「精悍」一句:精明英武的神情氣度。精悍,精明強幹。

25.

「然方山子」二句:蘇軾《陳公弼傳》:陳希亮(公弼)「當蔭補子弟,輒先其族人,卒不及其子慥。」世有勛閥:世代有功勛,屬世襲門閥。

26.

窮山中:荒僻的山中。「此豈」一句:難道沒有獨特的造詣修養能夠作到這一點嗎?

27.

異人:指特立獨行的隱淪之士。

28.

佯狂:裝瘋。

29.

垢污:言行不屑循常蹈故,被人們認為是德行上的垢污。

30.

儻:或者。

蘇軾打破傳記文學的寫作常規,在《方山子傳》一文中,改變介紹人物姓氏、籍貫、生卒年月、家世、生平等平鋪直敘式的寫作手法,而著力選取人物活動的幾組有價值的特寫鏡頭,幾個表現人物性格的生活側而,一經作者維妙維肖地刻畫描摹,一個形象豐滿生動,見心靈,見性格的人物便活生生地展現出來了。擷取典型事例刻畫人物,是說易行難的事情,首先,典型事例如何選擇,要求既要生動感人。又要能有力地表現主題。其次,典型事例的選擇還要反映人物的性格、家世及主要業績,處理不當,就會導致文章寫作失敗。再次,占來為人立傳。被立傳人多已作古,總括一生之事通盤考慮去寫較有選抒餘地。而蘇軾筆下的方山子。人還健在,如何把握運筆尺度,是不易界定的難點,然而,這些在常人看來難於克服的困難,蘇軾卻應對自如。作者以其神奇熟練之筆,匠心獨運,結撰出了這篇妙文。全文分四段進行敘述,層層深人地剖析了方山子其人。

第一段,作者起首一句,「方山子,光,黃間隱人也」,顯得突如其來。而且立刻會生出兩個疑問:其一,方山子並非人名,那麼何以不露真名,何以稱之「方山子」。其二,方山子是「光、黃間隱人」,他歸隱的原因是何。兩個問題很具吸引力。緊接著,文章以簡沽的語言,概要地介紹了方山子的身世。分五層加以敘述,第一層,方山子年少時尚俠義,深為鄰里推重;第二層,棄俠義而學文,欲用此有為子當世,但以「終不遇」而告終。「終不遇」三字在這裡有深刻的內涵。方山子自少年開始,就心懷大志,以報效國家為己任。面對北宋政權積貧積弱,邊戰屢敗,武備不興的殘破局面。方山子憂心加焚,認為國家急需武人,因而練武行俠,團結鄰里之人,希圖將來有為護邊事,結果願望落空。當時的北宋統治者重文輕武,唯讀書求仕,才可有所作為。方山子無奈,只得改弦更張,棄武學文。然而學成之後,依然於事無補。這位文武兼備,心懷滿腔熱忱.立志為國分憂的愛國者,宋統治者卻不予理采,皆以「不遇」相待,文中有「終不遇」三字,飽含著方山子幾多甜敗苦辣,可謂一言難盡;第三層,方山子苦鬥一番,迎來的只有冷遇,他感到心灰意冷,對世道黑暗充滿了厭煩和不展一顧的輕蔑,遂「遁於光、黃間」之岐亭;第四層,對於北宋王朝。方山子己失去信心,決心不再過問世事,專求佛事和清靜,日日以步代車代馬。身著百姓衣,往來於山中;第五層,方山子之謎終於揭開。因「其所著帽,方屋而高」,人們議論說「此豈方山冠之遺像乎?」,所以方山於得「方山」之名。這一段層次分明,交待清楚。言外之意層出不窮。

第二段,蘇軾謫官黃州,於偶然之中,路遇方山子。原來方山子是作者的舊識,真名陳慥,字季長。老友異地相選,白然各道所以。當方山子得知蘇軾今日境況時,「俯而不答,仰面笑」。短短七個字,方山子的音容笑貌宛然在目,可謂妙筆生輝,韻味無窮。承接文章第一段方山子的「終不遇」,「俯而不答,仰而笑」,以其對方山子形象生動的描摹,更深一層地揭示出方山子內心的痛苦。這種痛苦集中反映在「俯面不答」中。方山子何以不答,正是他對宋統治者極為不滿和完全喪失信心,直至麻木和厭世的結果。這是抗議和憤怒的混和體。「答」而一言難盡,「不答」則「此時無聲勝有聲」,兩相比較,顯然後者的藝術效果更高一籌。著到蘇軾請官的下場,方山子慶幸自己遠高塵世,隱遺不仕。因而「仰而笑」。轉瞬間即從年青時不得志的痛苦回憶中解脫出來,化憂為喜。見到方山子家「環堵蕭然,面妻子奴婢皆有自得之意」,極大地觸動了作者隱陳作痛的心,他由衷的羨慕方山子這種與世幾近隔絕的清苦生活。所謂的「自得之意」,並非方山子家人的實況,面是作者與方山子產生共鳴所致。

蘇軾是方山子的老友,看到如今的方山子與昔日的方山子判若兩人,在強烈的對比中,很白然地會勾起他對方山子的回憶,於是文章進人第三段。蘇軾在閘述方山子「使酒好劍,用財如糞土」之後,著意刻畫方山子往日的英雄氣概。以反敘的手法,精擇了十九年前,親眼所見,親身經歷的事情如以證明:方山子精於騎射,武藝高強。一次遊獵西山時,「鵲起於前,使騎逐面射之,不獲」,此時,方山子「怒馬獨出。一發得之」,神態何等豪縱,這是一個特寫鏡頭,以「不獲」對比得之,表現了方山子「氣蓋世」的英雄本色。而後,方山子又與蘇軾馬上論兵及古今成敗得失,且「自謂一世豪士」,氣宇軒昂,這是第二個特寫鏡頭,通過這兩個鏡頭,方山子那神形兼備,通真感人的形象便展露於出來,栩栩欲活,然而,正是這樣一位報國利民的的英雄,竟然落得沉淪於窮鄉僻壤,終老於山谷林泉之中。朝政黑暗,世道不公,蘇軾與方山子的際遇同等,兩人同屬「不遇」,所以蘇軾文中通過這些實例的強烈對比,充分表現了對宋統治者的極端不滿和怨恨,雖未直言,但字裡行間飽含其意。

第四段,蘇軾通過談方山子家世,解開了疑問,方山子遠離塵世,並非因為窮得無以為生或不得為官所致。恰怡相反,方山子「世有勛閥,當得官」,且「園宅壯麗,與公侯等」。出人意料的是,他卻完全摒棄了這些榮華富貴,捐棄功名利祿,決然遠離塵囂,遙跡山林,自願過起艱苦的隱居生活,原因就是由於對北宋政權極度不滿和喪失了信心。蘇軾這篇文章,「醉翁之意不在酒」,表面是為方山子抱不平,骨子裡是在發泄對宋朝廷的憤怒,作者通篇無一字一句憤懣之語,可字字句句都凝聚著蘇軾對統治者的痛斥。

名家評價

楊慎《三蘇文范》卷十六:「按方山始席脫為俠,后隱光、黃間零落。此傳卻敘其棄富貴而甘蕭索,為有自得,(有)回護他處。然中述其少年使酒一段,結語云『光、黃人,每佯狂垢污』,自不可掩。」

楊慎《三蘇文范》卷十六引袁宗道:「方山子小有俠氣耳。因子暗用筆,隱見出沒形容,遂似大俠。」

鄭之惠《蘇長公合作》補卷下:「效《伯夷》、《屈原傳》,亦敘事、亦描寫、亦議論,若隱若見,若見其人於褚墨外。」

鄭之惠《蘇長公合作》補卷下引李贄:「變傳之體,得其景趣,可驚可喜。」

茅坤《宋大家蘇文忠公文抄》卷二十三:「奇頗跌宕,似司馬子長。」「此篇《三蘇文粹》不載。余特愛其煙波生色處,往往能令人涕洟,故錄入之。」

儲欣《唐宋八大家類選》卷十三:「始俠而今隱,俠處寫得紊邁,鬚眉生動,則隱處益復感慨淋漓,傳神手也。」

林雲銘《古文析義》卷十三:「此為方山子生前作傳也。若論傳體,止前段敘事處是傳,以下皆論贊矣。妙在步步俱用虛筆。始提其何以在岐亭;繼見其窮;又疑何以自得若此。因追念其平日慕俠讀書,向非隱人本色;且曆數其家世,富貴可擾,必不至於以窮而隱者。總之種種以不當隱而隱,方驗其非無得而為之,所以為可傳也。末以隱人不可得見為問,正見方山子不為人所識,是其為異人處。議論中帶出敘事,筆致橫溢,自成一格,不可以常傳之格論矣。」

吳楚材、吳調侯《古文觀止》卷十一:「前幅自其少而壯而晚,一一順敘出來。中間獨念方山子一轉,由后追前,寫得十分豪縱,並不見與前重複,筆黑高絕。末言舍富貴而甘隱遮,為有得而然,乃可稱為真隱人。」

浦起龍《古文眉詮》卷六十九:「大致就通跡中追表俠少氣豪,作倒運格,便寫得隱人非庸碌人,高手!高手!」

沈德潛《唐宋八大家文讀本》卷二十四:「生前作傳,故別十尋常傳體。通篇只是敘其遊俠隱淪,而不及世系與生平行事,此傳中變調也。寫遊俠鬚眉欲動,寫隱淪姓字俱沈,自是傳神能事。