- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

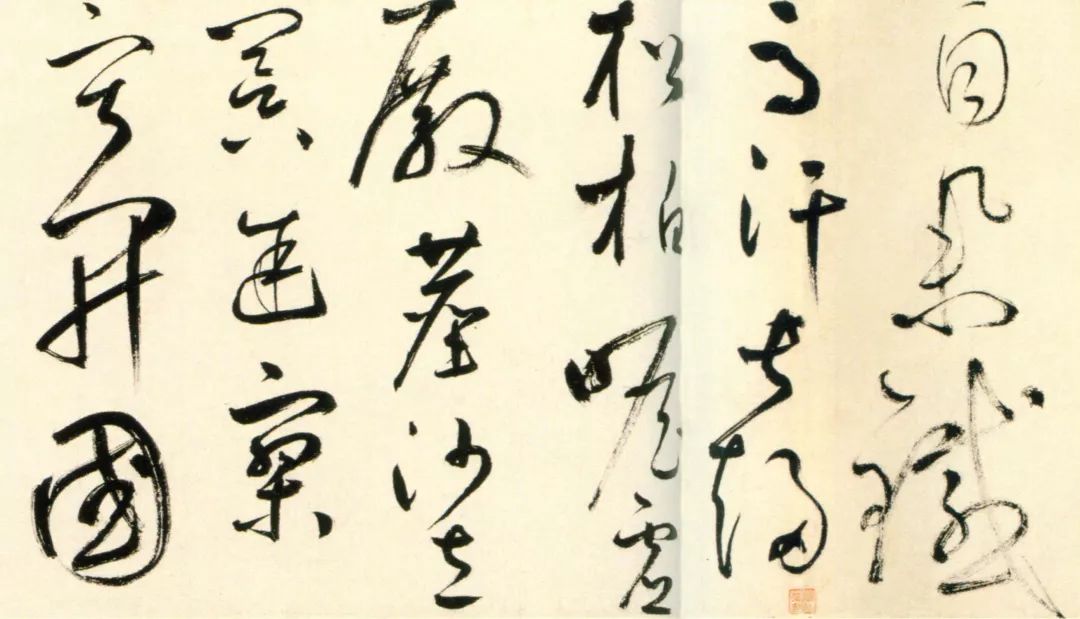

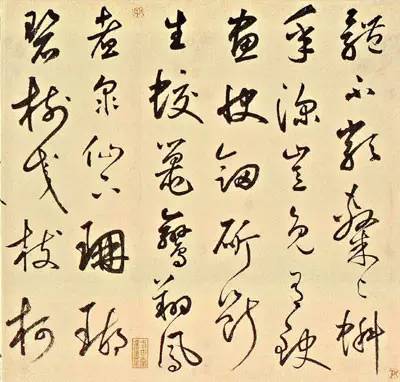

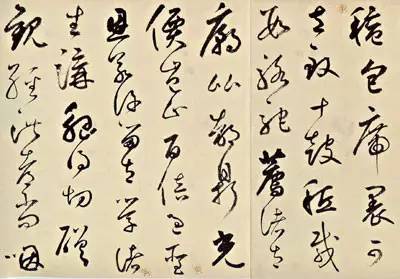

鮮於樞行書《與澄虛真人方丈書》,來源:鮮於樞行草書《十詩五札卷》局部,日本東京國立博物館藏。高島菊次郎寄贈。

釋文:觀觀自吃雞后稍渴 不知合服何葯 或可與甚物治渴 或之山裡果子熬湯與吃如何 善善自舍人去后 服藥頭服了渴 尚未盡止口乾 昨日小便四五次 但少 今日自早至今只一度小便 卻多大便 自早一行至今 再不曾大便 與粥不肯吃 只昏睡耳 今夜想又索葯解渴 望一一示下 樞頓首再拜 澄虛真人方丈 十四日晚

釋文:觀觀自吃雞后稍渴 不知合服何葯 或可與甚物治渴 或之山裡果子熬湯與吃如何 善善自舍人去后 服藥頭服了渴 尚未盡止口乾 昨日小便四五次 但少 今日自早至今只一度小便 卻多大便 自早一行至今 再不曾大便 與粥不肯吃 只昏睡耳 今夜想又索葯解渴 望一一示下 樞頓首再拜 澄虛真人方丈 十四日晚

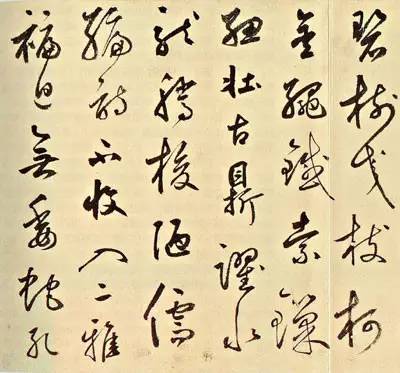

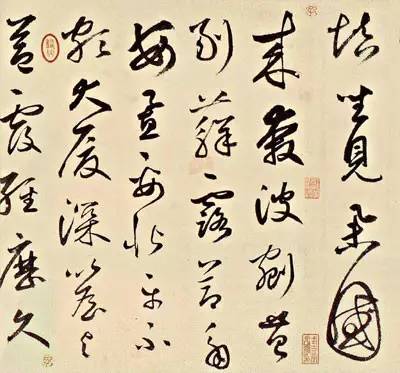

元鮮於樞書尺牘,來源:平遠山房法帖(二)冊

接下來是記錄鮮於樞患牙病。 急急服的藥包括 「抱龍」描述病情細緻入微,如在眼前。

書法釋文:舊曾患牙疳,今牙齦卻紅似再發。口中上齶近喉有白細瘡,煩悶不睡,服藥后稍得睡,然睡中忽啼叫而覺;一夜間服抱龍后,四更時乾嘔吐少清水;三日來晝夜或有一二聲;今日笑一二聲后吐出少乳,如三五蜆蛤殸汻。

元代鮮於樞行書《口瘡帖》,日本東京國立博物館藏。

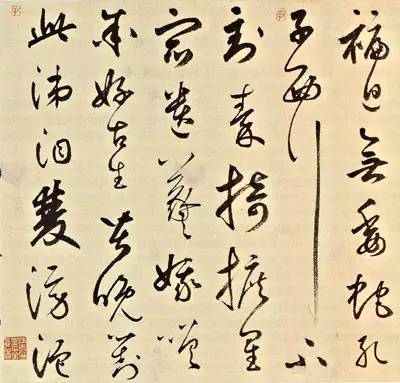

(傳)鮮於樞行書詞句,23×28cm,保利廈門2023春拍。

釋文:舊曾患牙疳,今牙齦卻紅似再發。口中上齶近喉有白細瘡,煩悶不睡,服藥后稍得睡,然睡中忽啼叫而覺;一夜間服抱龍后,四更時乾嘔吐少清水;三日來晝夜或有一二聲;今日笑一二聲后吐出少乳,如三五蜆蛤殸汻。

鮮於樞(1246年—1302年),字伯機,號困學山民、直寄老人,薊州(今天津薊縣)人。元朝政治人物,著名書法家。

祖籍金代德興府(今張家口涿鹿縣),其父與禪師溫日觀友好,父子喜沐浴。元世祖至元年間選為浙東宣慰司經歷,至元十四年(1277年),改揚州江南行御史台,為人豪放耿直。大德六年(1302年)任太常典簿,人稱鮮於太常,營室名「困學之齋」,自號困學山民,又號直寄老人。晚年隱居西湖,不問俗事。

鮮於樞曾向張天錫學書法( 解縞《書學傳授》言︰「王庭筠擅名於金,傳子澹游,至張天錫,元初鮮於樞得之。」),草書狂放奔逸,與趙孟*並稱「二妙」,趙孟*說:「余與伯機同學草書,伯機過余遠甚,極力追之而不能及,伯機已矣,世乃稱仆能書,所謂無佛處稱尊爾。」張大千亦言:「伯機傳世大字,僅有此卷,仍當以天球河圖視之也。」大德五年作行書《石鼓歌》,今存於美國大都會博物館,卒於元成宗大德六年(1302年)。有子鮮於必仁。樞女嫁高昌王雪雪的斤江浙行省丞相、荊南王朵爾的斤為妻。

據《鮮於府君墓志銘》記載,鮮於樞的高祖曾經做過官,祖父「讀書通大義,不為科舉業」。蒙古軍隊攻下德興府後,攜家南逃,走到居庸關被「盜」所殺,祖母帶全家到處奔波, 金哀宗天興元年(1232年),又北上定居范陽(今河北涿州)。鮮於樞的父親從事辦理運糧的差事。常年往返於中都、大都、汴梁以及揚州、杭州之間。鮮於樞少年時不斷隨父遷居。

鮮於樞有北方人的慷慨、豪氣,身材魁梧,鬍鬚濃重,朋友們稱其為「髯公」。同時期的詩人柳貫說他「面帶河朔偉氣,每酒酣驁放,吟詩作字奇態橫生。其飲酒諸詩,尤曠達可喜;遇其得意往往為人誦之」。自負隨意的性格,一開始就導致他與周圍環境及上層當權者的種種衝突。元世祖至元二年(1265年)以後,鮮於樞先後輾轉於汴梁、揚州、杭州、金華等地,擔任一些中下級官職,很不順利。常與上司爭是非於公庭之間,一語不合,則拂袖而去,為百姓愛戴,稱「我鮮於公」。曾三次去官或遭貶。37歲后定居杭州,於西湖虎林築困學齋。元成宗大德六年(1302年)被授予太常寺典簿,未及到任,逝於錢塘(今浙江杭州),年僅57歲。其墓位於今杭州西溪路原苗圃內(杭州城西森林公園)。

大德三年(1299年)遭受攻擊,在金華去官。具體原因無考,可以知道的是,這次離任給了他很大的打擊,這一年中,他一連做了10首名為《支離叟》的詩。支離叟即「支離疏」,是《莊子·人間世》中描寫的一個卑微人物,因為身體殘疾、形體不全而躲過國家許多次繁重的兵役、徭役,從而保全了首領。實際上鮮於樞是以此自況,排遣胸中的憤懣!也就在這一年,他的二子鮮於必強不幸去世,再次給了他沉重的打擊。再過兩年,鮮於樞自己也病逝了,享年只有57歲,葬在他家附近。1989年,他的墓重見天日,不過裡面只出土了區區14件硯台、印章等隨葬品,都為文房之物。

闢謠:「趙孟頫迫害鮮於樞」

鮮於樞生於蒙古定宗元年(1246年),卒於元大德六年(1302年),享年五十七歲;趙孟頫生於宋理宗寶佑二年(1254年),卒於元至治二年(1322年)享年六十九歲。他們相識於至元十五年(1278年)左右,之間往來二十四年之久。雖彼此都在宦途上南北奔波,但一有機會總要聚會,談文說藝,樂此不疲。特別是在趙孟頫休病吳興和在浙江儒學提舉任上的時候,往來應該更加密切。

鮮於樞和趙孟頫是一對惺惺相惜的藝術知己。用趙孟頫的原話來說「契合無間言,一見同宿昔」、「書記往來間,彼此各有得」。他們不但「奇文既同賞,疑義或共析」,而且「絕妙晉唐帖」、「最後得玉鉤」也一起「握手傳玩余,歡喜見顏色。」在趙孟頫尚未到京師之前,鮮於樞已經向田衍等友朋大力宣揚趙孟頫,說他:神情簡遠,若神仙中人。在趙孟頫尚沉迷於宋高宗書法時,鮮於樞又一語驚醒夢中人:令其從右軍入手。自此趙孟頫得書法大進,氣韻格調,游刃於晉人之間,為他成為元代書壇的書壇巨擘奠定了基礎。鮮於樞、趙孟頫均擅古琴。鮮於樞覓得許旌陽手植桐,斫了「震雷」、「震余」兩架古琴,並把「震余」送了趙孟頫。

元朝初年,以杭嘉湖為中心活躍著一個特殊的文人群體,他們經常舉行類似「雅集」的活動。一起論文說藝、賞書觀畫、聆聽古琴為樂事。「雅集」的地方往往是富有收藏者的家中,鮮於樞的困學齋似乎是「雅集」的中心之一。參加的人既有宋朝的遺民,如周密等;又有元朝的官吏,如喬簣成、仇鍔等;既有書畫名家,如趙孟頫、鮮於樞等,也有收藏家張謙等。

鮮於樞的傳世書法作品約有四十件,多為行草書,且以墨跡為主。他的書法由唐人書法入手,再上溯東晉二王。他功力紮實,善懸腕作字,喜用狼毫,強調骨力。他的大字楷書雄逸健拔,圓潤遒勁,氣勢磅礴而不失規矩。行書結體謹嚴,真力飽滿,瀟洒自然。草書學懷素並能自出新意,筆法縱肆,氣魄恢宏。

明代王世楨嘗雲 『鮮於博學,負材氣,貌偉而髯,類河朔傖父。余見其行草,往往以骨力勝,而乏姿態,略如其人,以故聲稱漸不敵趙吳興。』

由於一生官位都不高,常賦閑家中,鮮於樞得以充分發揮自己的藝術才能,他除具書法專長外,更是一位文學家,寫下了許多詩詞。他還能作曲,彈得一手好琴,而且精通文物鑒定。正因為有廣泛的藝術修養,且將之融合到書法中,鮮於樞方成為書法大家。鮮於樞早歲學書法,未能如古人,偶於野外看見二人挽車泥淖中,頓有所悟。他寫字時多用中鋒回腕,筆墨淋淳酣暢,氣勢雄偉跌宕,酒酣作字奇態橫生。鮮於樞兼長楷書、行、草書,尤以草書為最。他的功力很紮實,懸腕作字,筆力遒健,著有《困學齋集》。鮮於樞與趙孟頫齊名,同被譽為元代書壇「巨擘」,並稱「二妙」、「二傑」,但其影響略遜於趙孟頫。

詩詞

【仙呂】八聲甘州

江天暮雪,最可愛青簾搖曳長杠。生涯閑散,占斷水國漁邦。煙浮草屋梅近

砌,水繞柴扉山對窗。時復竹籬旁,吠犬汪汪。

【幺】向滿目夕陽影里,見遠浦歸舟,帆力風降。山城欲閉,時聽戍鼓<音┭>

<音┭>。群鴉噪晚千萬點,寒雁書空三四行。畫向小屏間,夜夜停釭。

【大安樂】從人笑我愚和戇,瀟湘影里且妝呆,不談劉項與孫龐。近小窗,

誰羨碧油幢?

【元和令】粳米炊長腰,鯿魚煮縮項。悶攜村酒飲空缸,是非一任講。恣情

拍手棹漁歌,高低不論腔。

【尾】浪滂滂,水茫茫,小舟斜纜壞橋樁。綸竿蓑笠,落梅風裡釣寒江。

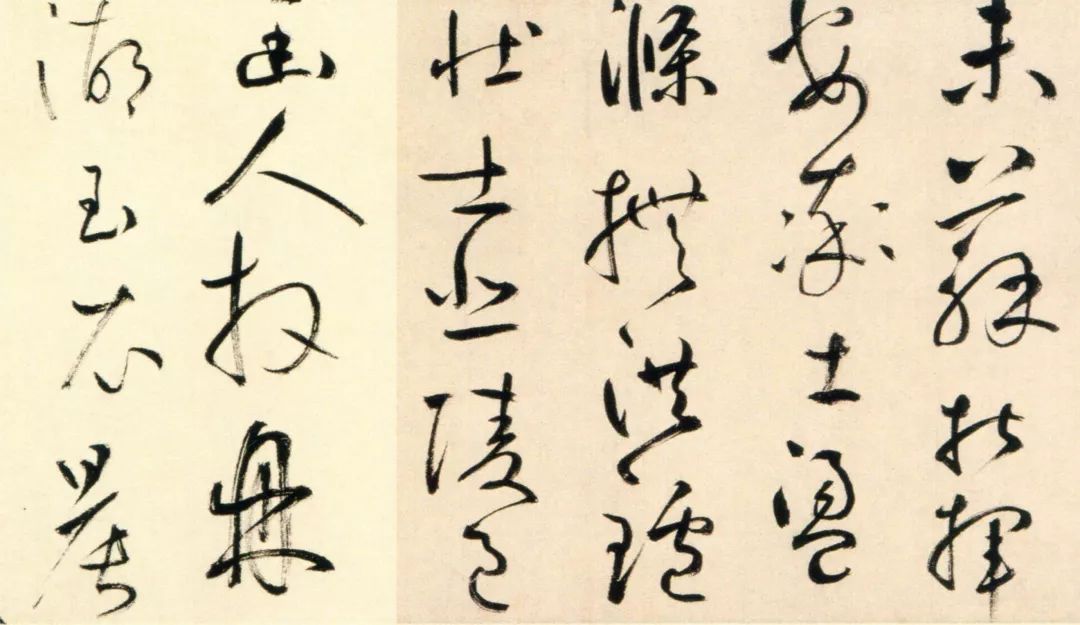

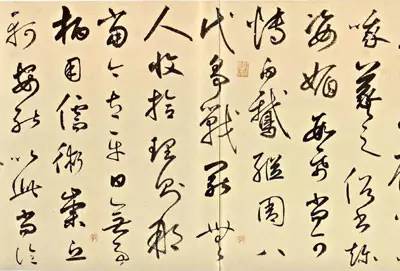

在鮮於樞存世墨跡中,所書《蘇軾海棠詩卷》堪稱代表作之一。這一行草紙本縱34.5厘米,橫584厘米,系書錄蘇軾詠海棠七言長古,卷後有元、明以來諸多書家題跋和收藏印記。元秋桂跋曰:「鮮於翁草書修『六義』(筆者註:「六藝」即指《易》、《書》、《詩》、《禮》、《樂》、《春秋》「六經」),無一筆苟置。人皆知其豪健遒勁,而不知其備六義於中也。」明董其昌云:「蓋東坡先生屢書《海棠詩》,不下十本,伯機意欲附名賢之詩以傳其書,故當全力付之也。」

此卷系鮮於樞運用極富彈性的硬毫寫成,以行書為主,兼用草法。其用筆多取法唐人,正如元人袁袖所言:「善回腕,故書圓勁,或者議其多用唐法。」而清人阮元亦謂鮮於樞「字跡活潑而有力,在孫過庭、李北海(邕)之間」。細察此卷,與顏氏《祭侄稿》、《劉中使帖》及《爭坐位帖》多有契合之處,筆法縱肆,欹態橫生。通篇約二百餘字,「全力以付」,「無一筆苟置」。從用筆力上看,鋒斂墨聚,圓勁有力,每一筆畫的起收、頓挫、使轉……均從容不迫,卻又變化萬千。比如聚墨成「點」,有正點、側點、挑點、連勢排點等,或大或小,或輕或重,結體妥帖,渾然無間。舉凡橫、豎、撇、捺各種構字「元素」,均能曲盡其妙,如「瘴」、「薦」、「華」、「長」諸字,橫畫雖多,卻「燕不雙飛」,因勢生形;「瘴」、「草」、「華」、「暈」、「中」字中的豎畫,多取「懸針」狀,行筆勁利,挺拔有力……結體略呈右上取勢,寬博宏肆,縱斂有度;行書中間雜草書,規整中有變化,益增活潑生動之趣。此卷章法近乎上下齊平,行距均勻,不激不厲,自然暢達。而字與字之間起承轉合偶以「牽絲」相屬,更多是以內在筆勢使上下呼應自如、左右揖讓相得。通觀全卷,正如劉欣耕先生所言:「結字嚴謹而縱肆,點線爽健而富有立體感,揮運之中意氣雄豪而出入規矩。他以深厚的功力表現出了對書法形式美的追求和創造力

《秋興詩冊》:這是鮮於樞為和仇遠詩而作並書的三首五言律詩,詩中充滿濃郁的思鄉之情。從「北望空思汴,南遊未厭吳」一句可知作者此時正身處江浙一帶。此帖書法俊爽勁健,略顯蒼疏,是鮮氏中晚年眾多作品中較具代表性的一件。

《臨神仙起居帖》:這是他臨寫的楊凝式《神仙起居帖》手跡。對照原帖,我們可以發現鮮於樞此帖臨得如何形神兼備。

《唐詩卷》:此卷筆法縱肆,欹態橫發。他自己說過,寫草書要把筆離紙三寸,取其指實掌平虛腕法圓轉,寫出的字則飄逸飛縱,體態自能絕出,觀其草書,確有懸腕回鋒之妙。

《韓愈送李願歸盤谷序卷》:行句系自「夫前呵從者塞途」起(據《韓昌黎集》),其前尚缺一百零八字。有「清森峭勁、風骨稜稜」之評。

歷史評價

同時代的袁褒說:「困學老人善回腕,故其書圓勁,或者議其多用唐法,然與伯機相識凡十五,六年間,見其書日異,勝人間俗書也。」(《書林藻鑒》)

趙孟頫對他的書法十分推崇,曾說:「余與伯機同學草書,伯機過余遠甚,極力追之而不能及,伯機已矣,世乃稱仆能書,所謂無佛出稱尊爾。」而書法家陳繹曾也說:「今代惟鮮於郎中善懸腕書,余問之,嗔目伸臂曰:膽!膽!膽!」僅就書法史上地位或對後世影響而言,鮮於樞的確難與趙孟頫匹敵,何況他的書法作品《特別是碣石碑版》也遠不及趙孟頫豐富。不過,元明以來,仍不乏師法鮮於樞書法之大家、高手,諸如元之邊武、董復(均有《千字文》傳世),明之豐坊(上海博物館藏有其《擬鮮於太常大字卷》),近代之潘伯鷹等。此《王安石雜詩卷》書於至元辛卯二月八日,屬鮮於樞早年力作。紙本,縱50公分,橫1025公分,曾入內府,著錄於《石渠寶笈》,現藏遼寧省博物館。本卷是鮮於樞為其好友『君錫』所作。按,『君錫』名方逢辰,浙江杭州淳安人。宋淳中廷對第一,累官至兵部侍郎、國史修撰,著有《蛟峰文集》等。

楷書作品

道德經

此卷書法節錄老子《道德經》卷,從「天長地久」寫起,末書「老子道德經卷上」,共211行,因缺下半部分,所以未署款。每段接紙有「三教弟子」印。卷後有翁方綱跋,吳榮光題名,顏世清跋五段,又有「松下清齋」題籤。此帖曾經翁方綱、陸恭、葉恭綽等人鑒藏,有數方印記。

潘遵祁鈔錄《須靜齋雲煙過眼錄》著錄。

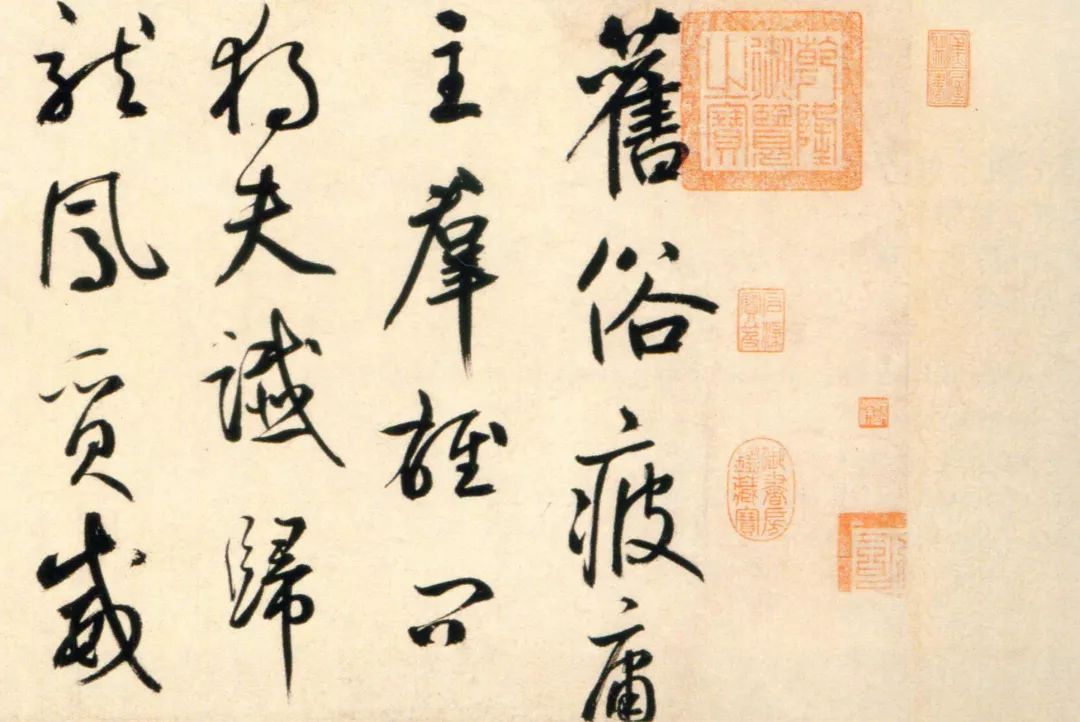

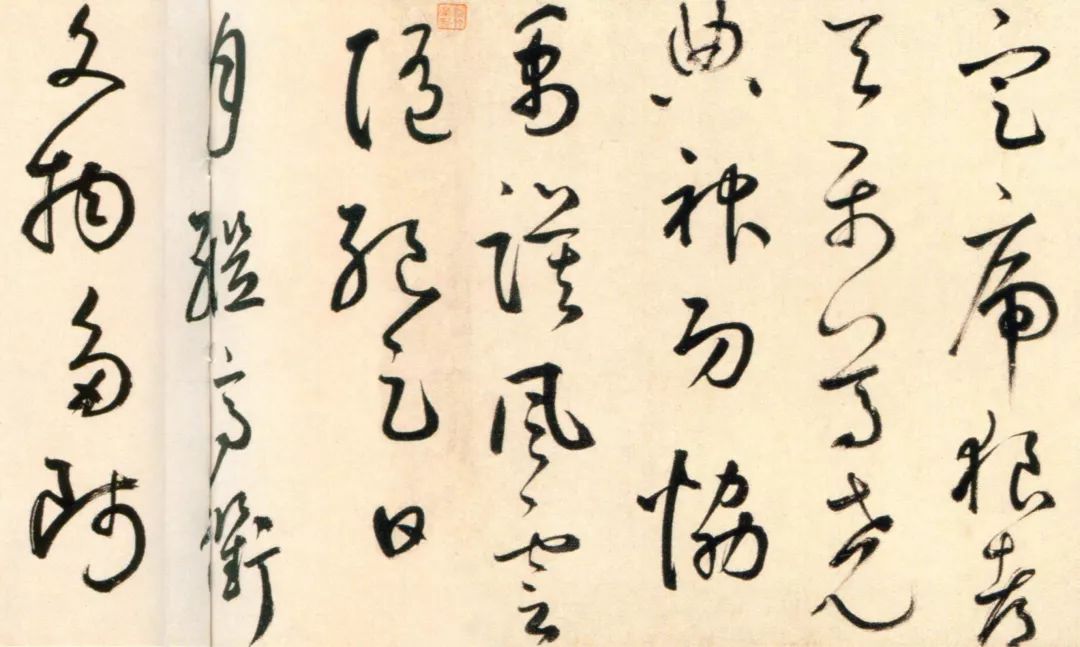

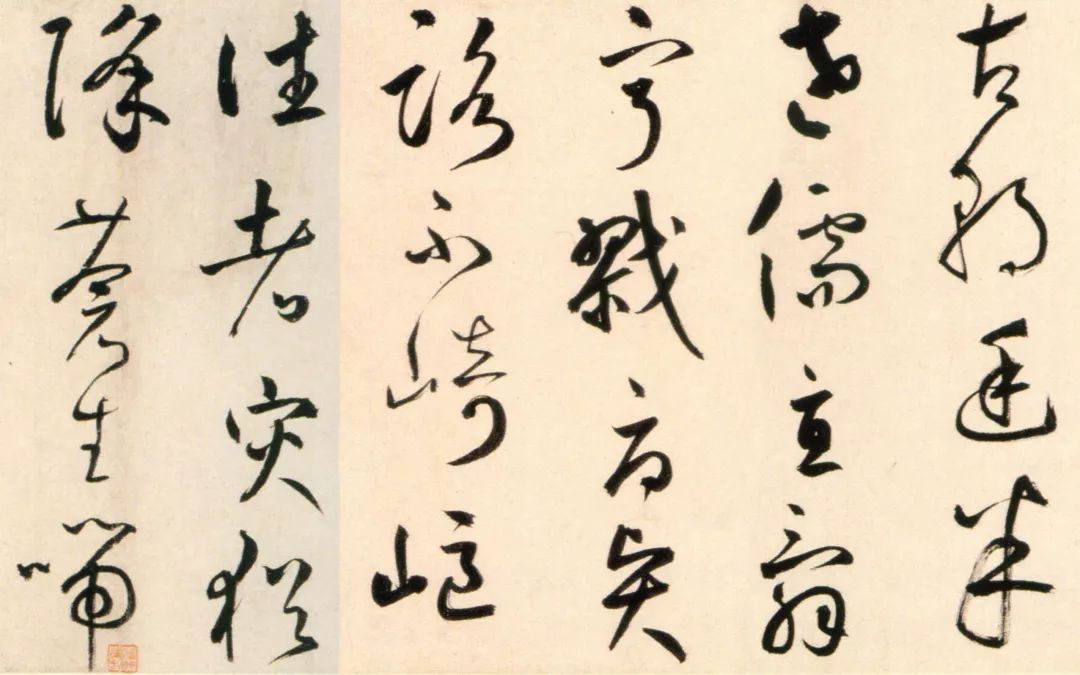

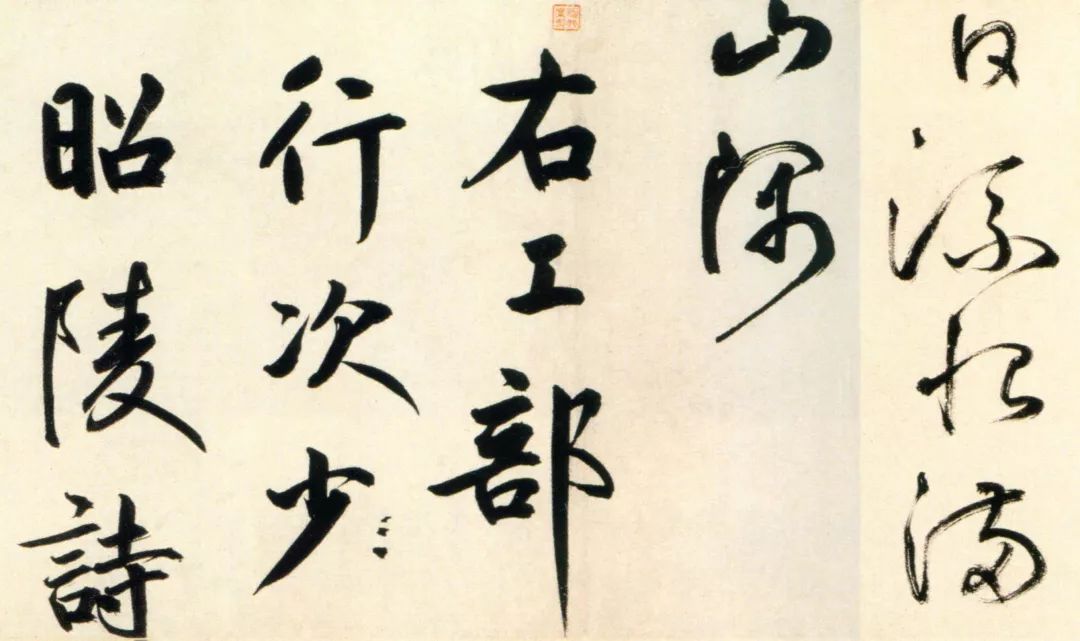

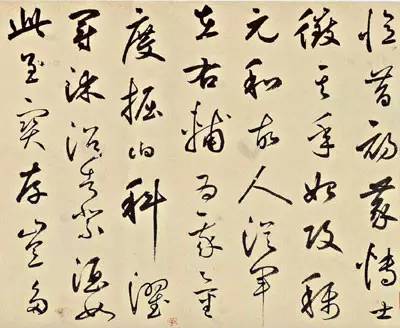

鮮於樞《杜工部行次昭陵詩卷》 紙本,行書,縱32cm,橫342cm。 北京故宮博物院藏

釋文:

舊俗疲庸主,群雄問獨夫。譏歸龍鳳質,威定虎狼都。

無屬尊堯典,神功協禹謨。風雲隨絕足,日月繼高衢。

文物多師古,朝廷半老儒。直詞寧戮辱,賢路不崎嶇。

往者災猶降,蒼生喘未蘇。指揮安率土,盪滌撫洪爐。

壯士悲陵邑,幽人拜鼎湖。玉衣晨自舉,鐵馬汗長趨。

松柏瞻虛殿,塵沙立冥途。寂寞開國日,流恨滿山隅。

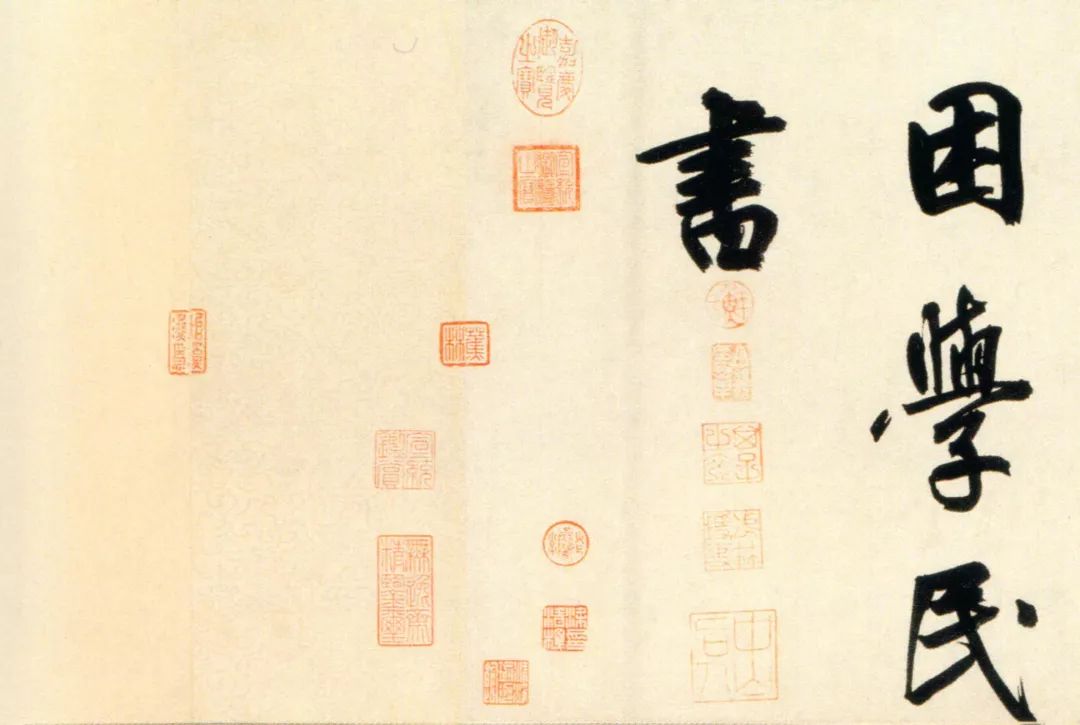

右工部行次昭陵詩,困學民書。

末識:「右工部行次昭陵詩,困學民書。」鈐「鮮於」、「白幾印章」、「箕子之裔」、「虎林隱吏」、「中山後人」印五方。卷末有王禕、宋濂二跋。鑒藏印記有清乾隆、嘉慶、宣統諸璽及梁清標、宋濂、王禕等印多方。

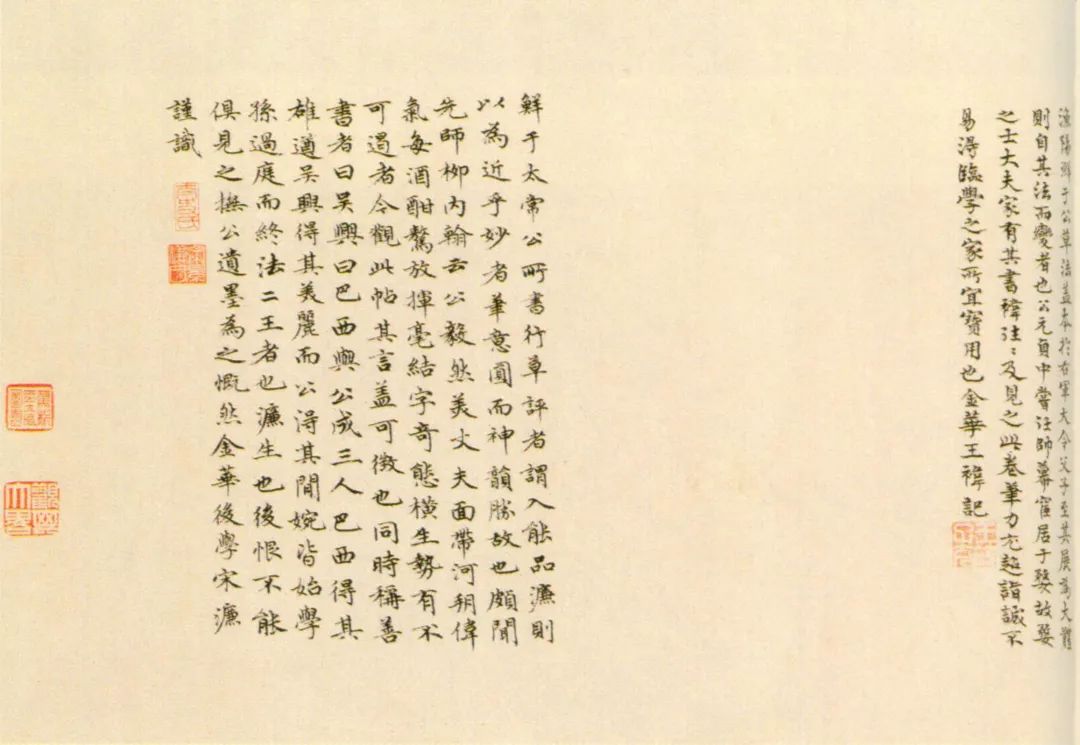

明顧復《平生壯觀》卷四,清《石渠寶笈初編》卷三一,《故宮已佚書畫目》著錄。

這是鮮於樞以行書大字錄寫的杜甫五言《行次昭陵詩》。杜甫是唐朝著名的現實主義詩歌代表人物,他的作品內容大都與當時的朝政有關,此首詩亦充滿了對國家興衰的關注。

此帖結體疏朗,筆勢雄渾,與鮮於樞個人性情正相吻合。如柳貫所評:「公毅然美大夫,面帶河朔偉氣,每酒酣驁放,揮毫結字,奇態橫生,勢有不可遏者。」此卷是鮮於樞大字行書的代表作品。

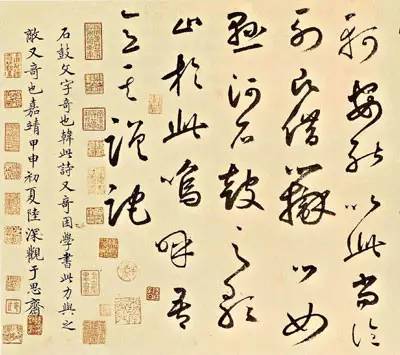

此卷引首有羅廷琛所書「元鮮於伯機書石鼓歌真跡,岳雪樓藏」數字,從中可知,此卷曾經「岳雪樓」收藏過,即為清末大收藏家孔宙(字熾庭)收藏過,卷尾有清初「四大鑒藏家」之一曹溶所題寫的跋語,曾經他收藏過,其身價倍增。其後又有孔宙的題跋,說明此卷經過清代二個大收藏家的收藏,其價更不虛傳。孔宙的藏品經由他的兒子孔廣鏞、廣陶編著的《岳雪樓書畫錄》五卷出版。廣鏞號懷民,其弟廣陶字鴻昌,號少唐,廣東南海人。清咸豐、同治(1851-1874)間人,其父宙編修,嗜好書畫,收藏甚富。孔氏兄弟篤守家業,復增購不少,遂將家藏書畫著錄彙編成書,書前有咸豐十一年(1861)陳其錕敘和黎兆棠序。錄自唐人寫經,終於明末,按時代為序,共一百三十九件,所收作品中頗多歷代名跡。此件即為其中重要藏品之一。

1999年10月31日該卷現身於香港蘇富比拍場,預估價為250萬~300萬港元,以684萬港元成交;2004年6月26日再度由北京翰海推出,採估價待詢,由人民幣700萬元起拍,最終以人民幣4,620萬元成交,打破了宋米芾《研山銘》手卷3300萬元的中國書畫第一高位的紀錄,高居書法拍賣排行榜的首位。

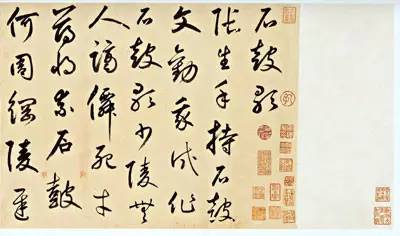

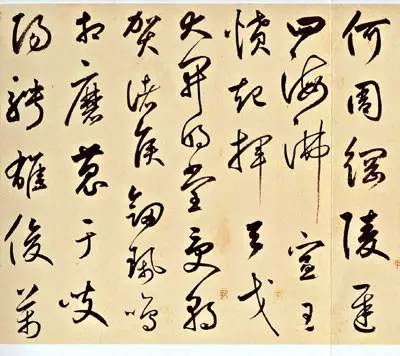

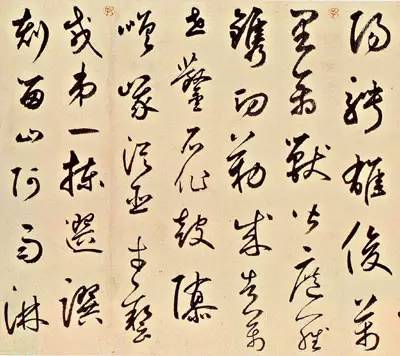

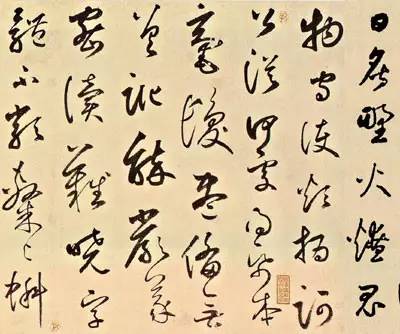

草書書法欣賞《韓愈石鼓歌》 紙本、手卷 34.7×497.6cm,書法長卷分割圖片8張。

![]()

![]() 鮮於樞墨寫《石鼓歌》傳世有兩本,一部作於元大德五年(1301),現存於美國大都會博物館,其二為本卷,乃鮮氏書藝成熟期的完美之作,其紙墨品相完潔,較「大都會本」的絕筆之作,更勝一籌。明書家、文學家陸深題跋言道:「石鼓文字奇也,韓此詩又奇,困學書此,力與之敵,又奇也。」如此評價可謂相當中肯。明清以來,此本流傳有緒,上鈐「鮮於」、「困學齋」印,明人陸深、曹溶、清人羅天池、孔廣陶、胡璧城等十數家跋及鈐印,並著錄於卞永譽《式古堂書畫匯考》、孔廣陶《岳雪樓書畫錄》、《中國書法大成》第四冊等六部書畫彙編著作。

鮮於樞墨寫《石鼓歌》傳世有兩本,一部作於元大德五年(1301),現存於美國大都會博物館,其二為本卷,乃鮮氏書藝成熟期的完美之作,其紙墨品相完潔,較「大都會本」的絕筆之作,更勝一籌。明書家、文學家陸深題跋言道:「石鼓文字奇也,韓此詩又奇,困學書此,力與之敵,又奇也。」如此評價可謂相當中肯。明清以來,此本流傳有緒,上鈐「鮮於」、「困學齋」印,明人陸深、曹溶、清人羅天池、孔廣陶、胡璧城等十數家跋及鈐印,並著錄於卞永譽《式古堂書畫匯考》、孔廣陶《岳雪樓書畫錄》、《中國書法大成》第四冊等六部書畫彙編著作。

韓愈的《石鼓歌》原文:

張生手持石鼓文,勸我試作石鼓歌。少陵無人謫仙死,才薄將奈石鼓何。

周綱凌遲四海沸,宣王憤起揮天戈。大開明堂受朝賀,諸侯劍佩鳴相磨。

搜於岐陽騁雄俊,萬里禽獸皆遮羅。鐫功勒成告萬世,鑿石作鼓隳嵯峨。

從臣才藝咸第一,揀選撰刻留山阿。雨淋日炙野火燎,鬼物守護煩呵。

公從何處得紙本,毫髮盡備無差訛。辭嚴義密讀難曉,字體不類隸與蝌。

年深豈免有缺畫,快劍砍斷生蛟鼉。鸞翔鳳翥眾仙下,珊瑚碧樹交枝柯。

金繩鐵索鎖鈕壯。古鼎躍水龍騰梭。陋儒編詩不收入,二雅褊迫無委蛇。

孔子西行不到秦,掎摭星宿遺羲娥。嗟余好古生苦晚,對此涕淚雙滂沱。

憶昔初蒙博士征,其年始改稱元和。古人從軍在右輔,為我度量掘臼科。

濯冠沐浴告祭酒,如此至寶存豈多。氈包席裹可立致,十鼓只載數駱駝。

薦諸太廟比郜鼎,光價豈止百倍過。聖恩若許留太學,諸生講解得切磋。

觀經鴻都尚填咽,坐見舉國來奔波。剜苔剔蘚露節角,安置妥帖平不頗。

大廈深檐與覆蓋,經歷久遠期無陀。中朝大官老於事,詎肯感激徒妍婀。

牧童敲火牛礪角,誰復著手為摩挲。日銷月鑠就埋沒,六年西顧空吟哦。

羲之俗書趁姿媚。數紙尚可博白鵝。繼周八代爭戰罷,無人收拾理則那。

方今太平日無事,柄任儒術崇丘軻。安能以此上論列,願借辯口如懸河。

石鼓之歌止於此,嗚呼吾意其蹉跎。」

石鼓文

在唐代,曾有二個大詩人寫過《石鼓歌》,一是韋應物,一是韓愈。鮮於樞所寫的《石鼓歌》是韓愈所作的七言詩。

石鼓文,亦稱獵碣或雍邑刻石,是我國現存最早的刻石文字。無具體年月,唐人韋應物和韓愈的《石鼓歌》都認為是周宣王時期的刻石。宋人歐陽修的《石鼓跋尾》雖設了三個疑點,但還是認為屬周宣王時史籀所作。宋人鄭樵《通志略》則認為《石鼓》系先秦之物,作於惠文王之後,始皇之前。近人羅振玉《石鼓文考釋》和馬敘倫《石鼓文疏記》都認為是秦文公時物,與韋、韓說法出入不大,只相差十七年。據郭沫若考證,《石鼓》作於秦襄公八年,距宣王更近。所不同者,出於宣王時史籀手筆或秦臣手筆罷了。《石鼓》於唐代初出土於天興三疇原(今陝西省寶雞市鳳翔三疇原),以後被遷入鳳翔孔廟。五代戰亂,石鼓散於民間,至宋代幾經周折,終又收齊,放置於鳳翔學府。宋徽宗素有金石之癖,尤其喜歡《石鼓》,於大觀二年(公元1108年),將其遷到汴京國學,用金符字嵌起來。后因宋金戰爭,復遷《石鼓》於臨安(今杭州),金兵進入汴京后,見到石鼓以為是「奇物」,將其運回燕京(今北京)。此後,石鼓又經歷了數百年的風雨滄桑。抗日戰爭爆發,為防止國寶被日寇掠走,由當時故宮博物院院長馬衡主持,將石鼓遷到江南,抗戰勝利后又運回北京,1956年在北京故宮展出。清乾隆五十五年(1790年),清高宗為更好地保護原鼓,曾令人仿刻了十鼓,放置於辟雍(大學)。現仿鼓在北京國子監。其形狀與刻字部位和原石鼓有不少差別。石鼓文的拓本,唐代就有,但沒有流傳下來。石鼓文比金文規範、嚴正,但仍在一定程度上保留了金文的特徵,它是從金文向小篆發展的一種過渡性書體。傳說在石鼓文之前,周宣王太史籀曾經對金文進行改造和整理,著有大篆十五篇,故大篆又稱「籀文」。石鼓文是大篆留傳後世,保存比較完整且字數較多的書跡之一。宋安國所藏石鼓宋拓本,被民國秦文錦售給日本東京河井荃廬氏。

鮮於樞行書《石鼓歌》傳世有二件,一在美國紐約大都會博物館,作於大德五年辛丑,年45歲,伯機即逝於此年,蓋絕筆也。書於經摺紙上,裱為橫卷。其二即此卷,雖無款,而筆法圓勁雍容,揮灑自如,望而知其為鮮於樞最成熟期之精品,且紙墨完潔,又勝大都會本一籌。

溫日觀(?—1291后)宋末元初畫家,杭州葛嶺瑪瑙寺僧,俗姓溫,初名玉山,法名子溫,字仲言,號日觀,一號知非子,通稱溫日觀,華亭(今上海市松江)人,生卒年不詳。性烈嗜酒,好穿短衣,宋亡,出家為僧,佯狂於市,痛罵楊璉真伽(楊為元朝江南釋教總統,曾盜掘趙宋皇陵及大臣冢墓一百多處,系貪色愛財之徒)。后定居杭州瑪瑙寺。

善草書,精畫葡萄,自成一家。他於一筆中帶有深淺不同之墨色畫葉,並以深墨點染仍帶濕潤之葡萄,表現出明暗和體積,頗顯自然逼真,人稱「溫葡萄」,很得趙孟頫推崇。元至元二十七年(1290),溫日觀偶遇同鄉士人曾遇,得知他即將赴京,欣然畫葡萄兩幅,一幅托他帶給趙孟頫,另一幅贈給曾遇。次年,趙孟頫在葡萄卷上題跋:「日觀老師作墨葡萄,初若不經意,而枝葉肯棨,細玩之纖悉皆具,殆非學所能至。俗人懇懇求之,靳不與一筆。遇佳士,雖不求,輒索紙筆揮灑無吝色,豈可謂道人胸中無涇渭耶。吾與師僅一再面,去冬曾君自吳來燕,辱以一紙見寄,相望數千里不遐遺乃爾。因想勝風,欲相從西湖山水間,何可得也。」溫日觀畫葡萄率意而作,天真爛漫,吐露心聲。《畫禪》稱他:「自成一家法,人不可測。」由於他擅長草書,葡萄的梗須枝葉都用草書筆法,收藏者以此鑒別真贗。陳繼儒稱他:「葡萄極得草書三昧法。」有一幅作於至元二十八年(1291)的《葡萄圖》軸,上面題詩「香稻雨催熟,丹心老變灰。夕陽歸路近,魂夢日徘徊」,后流入日本。《葡萄圖》卷現藏美國高居翰先生景元齋。為人超逸絕塵,出言憤世駭俗。行書法楊凝式。據戴錶元《宋溫日觀書心經》題跋,說他「放浪嘯傲於西湖三竺間五十年」,享年當在六十歲以上。

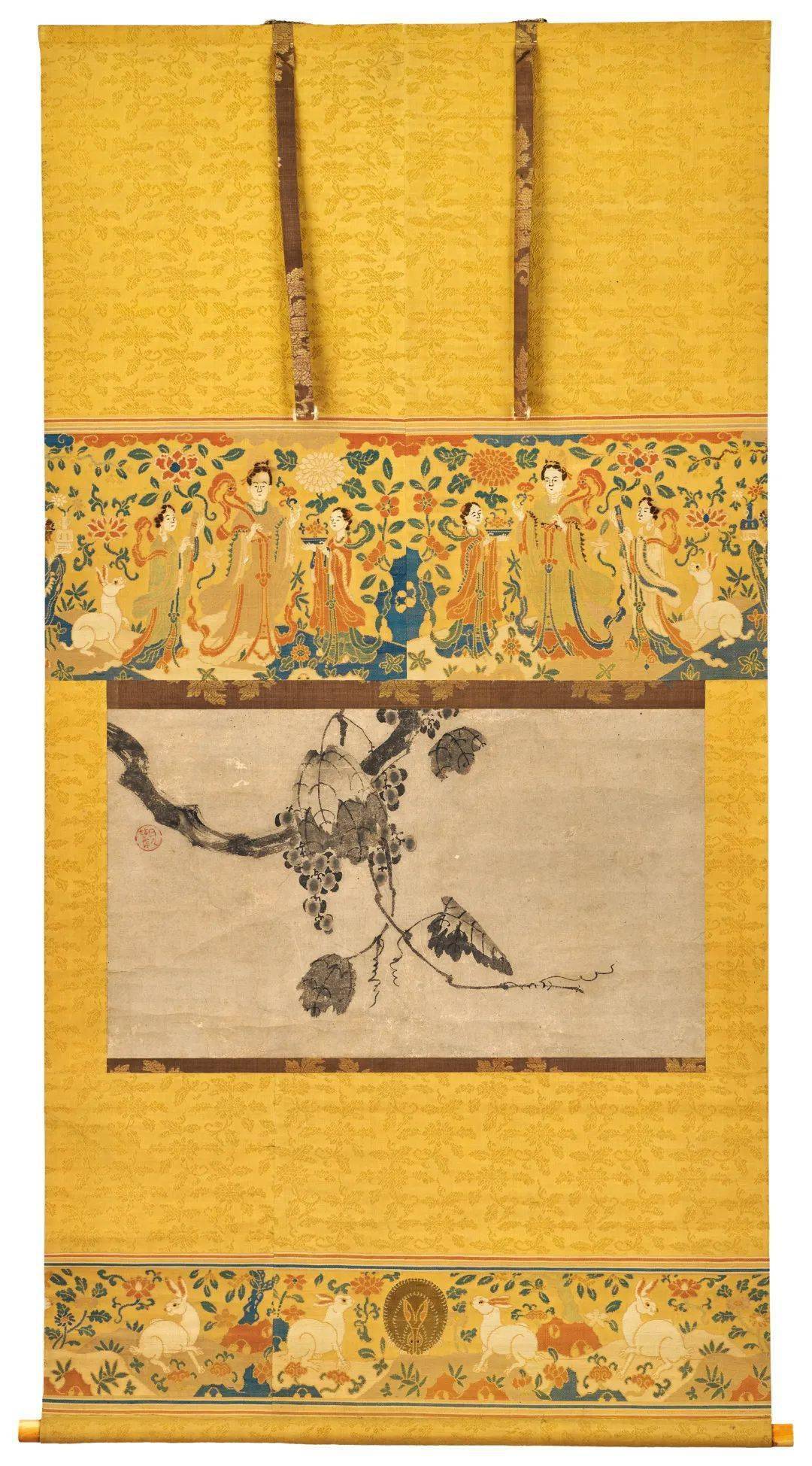

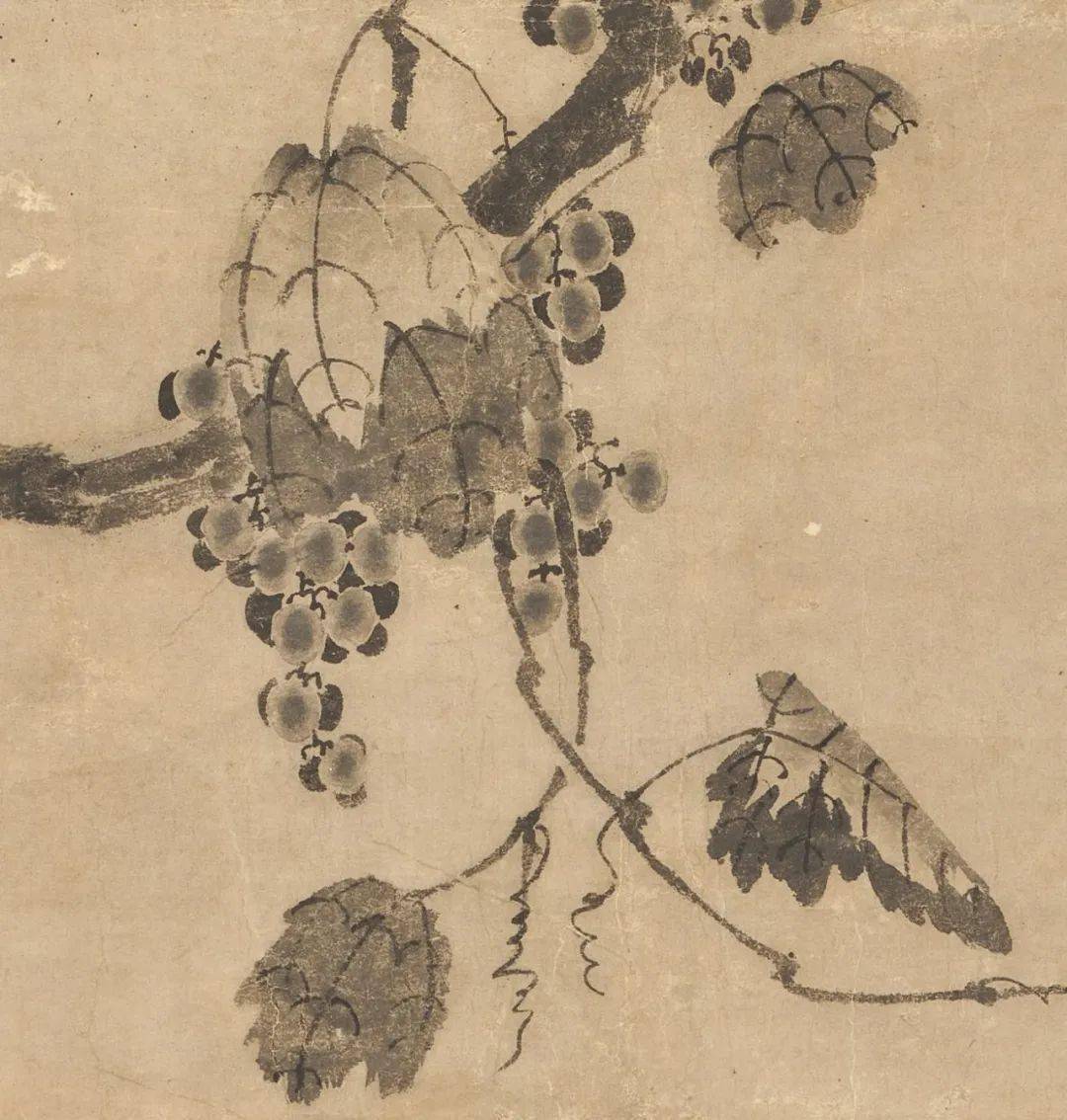

葡萄圖

溫日觀(宋末元初)

水墨紙本 立軸

規格:36.5×63cm

溫日觀,宋末元初畫家,杭州葛嶺瑪瑙寺僧。俗姓溫,初名玉山,法名子溫,字 仲言,號日觀,一號知非子,通稱溫日觀,華亭(今上海市松江)人,生卒年不詳。宋亡,出家為僧,佯狂於市。后定居杭州瑪瑙寺。善草書,精畫葡 萄,自成一家。

此幅《葡萄圖》,畫家以潑墨和行草筆法為主,墨氣淋漓,生機勃發。或濃墨或 飛白,腕力沈厚,自然而矯健。老藤嫩蔓以勁筆草法揮灑而出,夭矯盤屈,勢若游龍 飛舞、巨蛇出窟。細枝、莖須用飛動的行草為之,再用深淺不同的墨色畫葉,至於顆 粒飽滿、晶瑩剔透的葡萄,則以濕潤的濃墨點染,表現出明暗和體積。種種書法入 畫的用筆,以及強調堅貞傲骨氣節的繪畫特質,恰可與溫日觀友人鄭元佑所云「伊昔錢唐溫日觀,醉兀竹輿殊傲岸;卻將書法畫葡萄果實,張顛草聖何零亂。枝枝葉葉點畫間,醉瞠白眼看青天」互為印證。

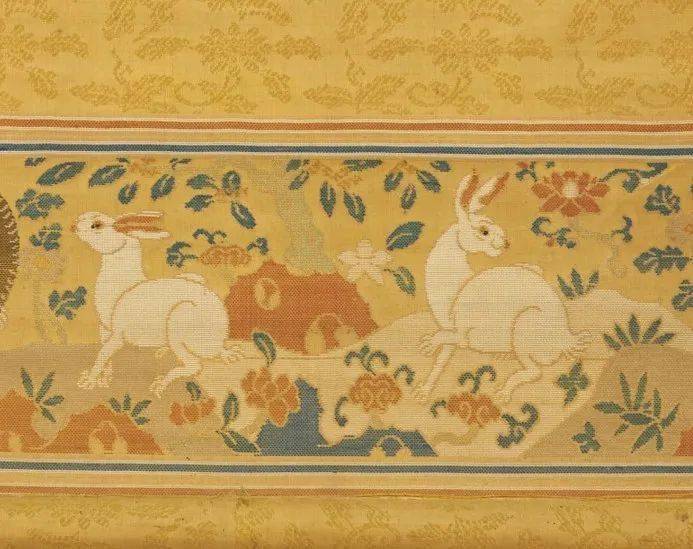

裱裝細節圖

另外值得一提的是,此作裱工十分精美考究。裱件取緙絲織錦上等材料手工精綉而成,所綉內容為天宮仙女神兔,周身用唐草圖案點綴,盡顯吉祥之意。且選華麗亮眼之色調,與素雅質樸的禪畫水墨葡萄形成鮮明對比,饒有趣味。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

- [11/10]2024年美國大選「全美山河一片紅」

- [11/10]【大變局正面對決】 馬斯克是川普的悍馬,還是習近平的木馬?

- [11/12]佛州抓捕21名中國賣淫按摩女手法引爭議

- [11/12]新川普時代--英雄感召,正義回歸

- [11/13]康熙打獵詩 之 鄂爾多斯行圍

- [11/14] 一位少見的真實得可愛的大書法家

- [11/15]《紐約郵報》:: 向川普的國防部長人選致敬

- [11/16]朱瞻基和朱鎔基是什麼關係?

- [11/18]川普新政展望之-- 脫鉤中共避險 告別保姆國家

- [11/18]寤儆解之 謀泄驚夢

- [11/19]成為一匹馬是什麼感覺?

- [11/19]川普的底線有幾條,聽他本人怎麼說

- [11/19]川普的求饒底線有幾條,聽他本人怎麼說

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

發表評論 評論 (5 個評論)

- 回復 七把叉Archie

- change博的精彩介紹,可惜曲高和寡,共情太少了。我的書法常識屬於初級水平,歐陽修,柳公權,褚遂良,顏真卿,蘇東坡,這些大家略知一二。趙孟頫的行書天下獨步,如果不是您介紹,我壓根不知道這位鮮於大神。鮮於這個複姓,出於鐵勒或者敕勒,也有說丁零。突厥出自鐵勒,也有專家認為突厥就是丁零粟特語的發音。還有認為古突厥人生活在金山北麓(阿爾泰山),因為金山主峰遠觀像個兜帶,故此得名。突厥在唐代建立高車國,就在吐魯番附近。突厥人的後裔,是今天的維吾爾人,烏茲別克,吉爾吉斯人,哈薩克人。還有土耳其人也是突厥語族,只是他們生活歐洲久遠,混入許多希臘人等。哈薩克人混入許多的察哈台蒙古,習俗蒙古化,語言是突厥語,還算是突厥人。元代有太多的突厥人入朝做官,逐漸漢化並不意外。李白會突厥語,還有李世民的家族也是有突厥源流。

- 回復 change?

- wow, thanks for sharing the useful & interesting knowledge!

七把叉Archie: change博的精彩介紹,可惜曲高和寡,共情太少了。我的書法常識屬於初級水平,歐陽修,柳公權,褚遂良,顏真卿,蘇東坡,這些大家略知一二。趙孟頫的行書天下獨步

- change?:康熙帝的基督信仰詩歌

- 異域堂:關於「沁園春 雪」的創作背景及「原驅臘象」的修改經過

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇

- 法道濟:七律 吊屈原

- 往事並不如煙:圍城

- 往事並不如煙:醉桃