- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

△兩彈元勛鄧稼先

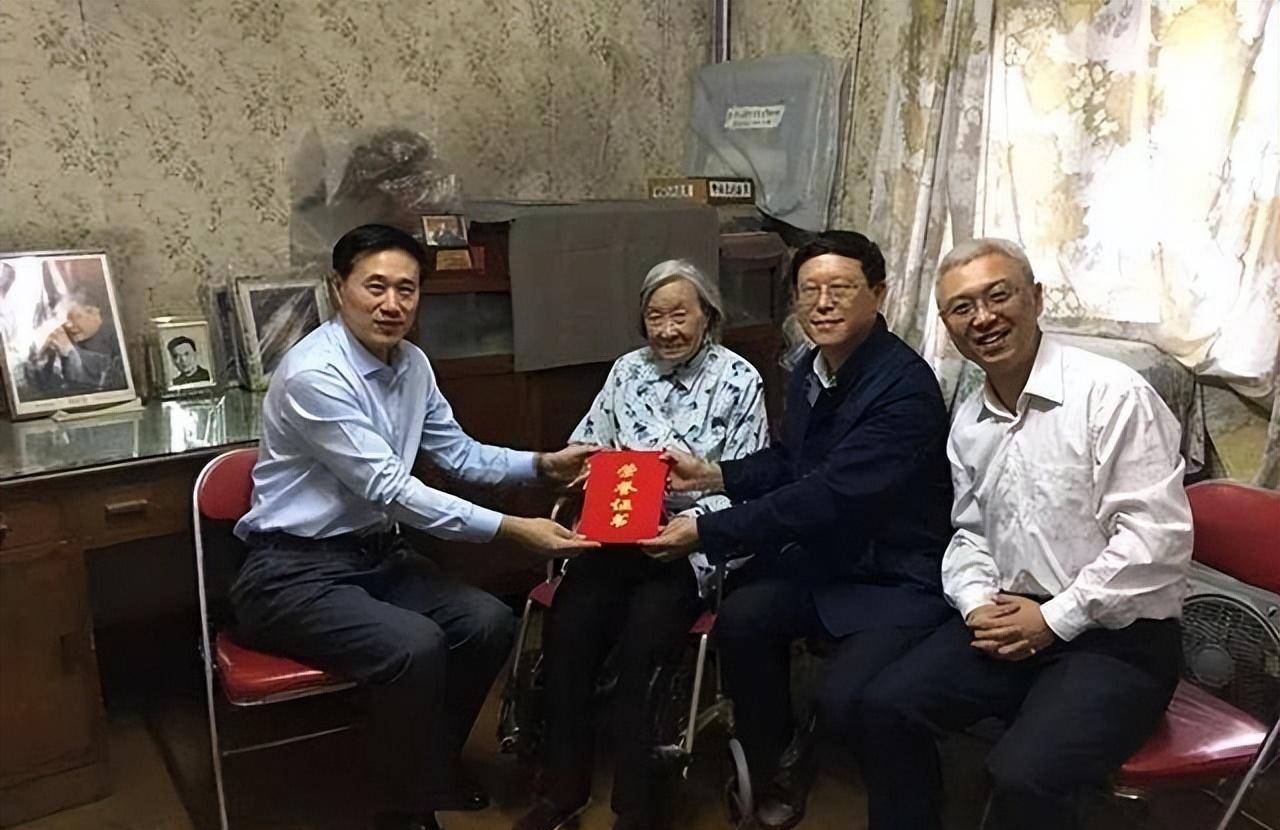

1986年7月17日,在北京解放軍總醫院的病房中,62歲的鄧稼先被授予「全國勞動模範」獎章和證書,這也是「七五」期間黨中央、國務院授予的第一個全國勞動模範稱號。鄧稼先激動地說,要爭取早日恢復健康,為國防科研事業再盡一些力量。

△1986年7月17日,鄧稼先在解放軍總醫院被授予「全國勞動模範」獎章和證書

鄧稼先:核武器事業是成千上萬人的努力才能取得成功的,我只不過做了一小部分應該做的工作,只能作為一個代表而已。

然而,僅僅12天之後,鄧稼先就永遠離開了這個世界。直到此時,他隱藏了28年的身份才得以公之於眾。

△鄧稼先1950年在美國普渡大學獲得博士學位

1950年,26歲的鄧稼先在美國取得物理學博士學位后毅然回國,投入到中國核物理的理論研究工作。1958年,中央決定,依靠自己的力量發展原子彈,鄧稼先被委以重任。得到通知的那天晚上,輾轉難眠的鄧稼先對妻子許鹿希說,自己要調動工作了。

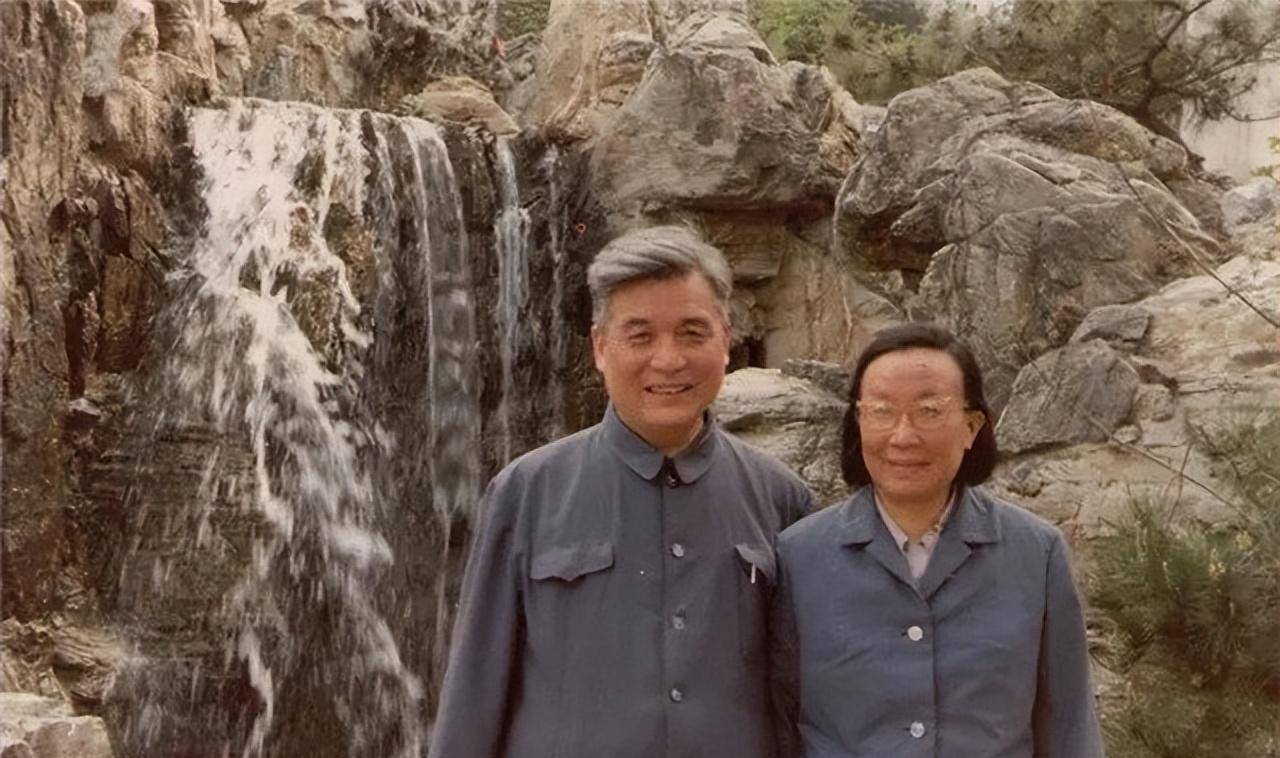

△許鹿希與鄧稼先

許鹿希:我問他調哪兒去?他說不能說。我說去幹什麼?不能說。我說你到了那個地方把信箱的號碼給我,我給你寫信,他說不能通信。他說這個家以後就靠你了,他說我的生命要獻給將來要做的這個工作。他這句話說得非常堅決,他說如果做好了這件事,我這一輩子就活得很值得,就是為它死,也值得。

「為了它,死也值得。」鄧稼先從此挑起了中國原子彈理論研究的重任,並開始了隱姓埋名的生活。此後幾年間,他帶領科學家們和工程技術人員克服了常人難以想象的困難,終於迎來中國原子彈研製工作的決戰階段。

△鄧稼先和于敏

現場:5、4、3、2、1,起爆……

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,羅布泊上空的蘑菇雲振奮了全中國。然而此時,身在北京的許鹿希還不知道,這個震驚世界的消息和自己的丈夫鄧稼先有關。

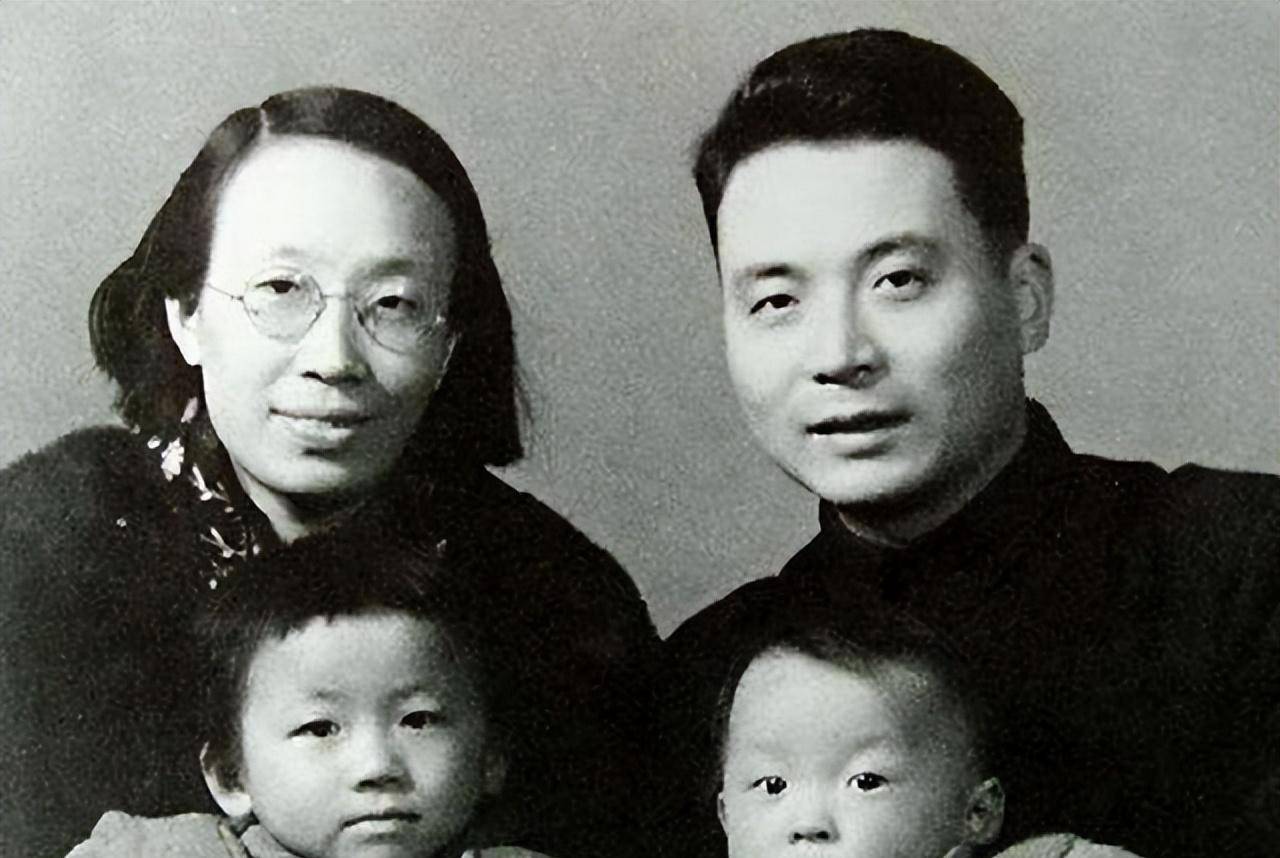

△鄧稼先一九五八年的全家福

鄧稼先默默無聞奮鬥幾十年,甘當無名英雄,卻常常在關鍵時刻出現在最危險的崗位上。1979年,在一次試驗中,鄧稼先不顧大家的阻攔,衝進現場去找核彈碎片,這讓他的身體受到了嚴重的輻射傷害。

中國物理研究院高級工程師 張彩華:老鄧就站在我旁邊,他沒有聲音,大家都沒有聲音,鴉雀無聲,我就思考了一會兒,大概也沒有多少時間,馬上轉過去要問老鄧,不見了,這時候我心裡咯噔一下,我說老鄧可別衝進去啊。

1984年,鄧稼先在大漠深處帶病指揮了他一生中最後一次核試驗。第二年,已是癌症晚期的他回到北京。在解放軍總醫院住院的363天里,鄧稼先忍著劇痛,和同事于敏一起寫出了《中國核武器發展規劃建議書》。

許鹿希:很大一包,我抱著這一包走出病房時候,他就說:希希,這個比你的命還重要。我說我懂。

△1984年,鄧稼先在指揮中國第二代新式核武器試驗成功后揮筆寫下一首詩:「紅雲衝天照九霄,千鈞核力動地搖。二十年來勇攀后,二代輕舟已過橋。

1958年8月,下了班的鄧稼先匆忙回到家裡,許鹿希和往常一樣湊上來與他說話。

然而,鄧稼先沉默許久,給許鹿希帶來了一個重磅消息:「我的工作有所調動,以後就不能待在家裡了。」

許鹿希仍未意識到事情的重要性,以為只是一次普通的調動。她輕鬆地問道:「去哪裡?」

「不知道。」

「多久回來?」

「不知道。」

「可以與你通信嗎?」

「不可以。」

一連三次拒絕,將空氣變得非常沉默。夫妻倆相視一眼,似乎已經沒有什麼話可以說。

一個人心中包含著許多秘密,卻不能吐露,心情無比沉重和憂慮。另一個人覺得事情太過突然,一下子無法作出反應。

夫妻倆誰也不好受。一晚上,兩個人一句話也沒有說。可是許鹿希的態度慢慢從一開始的呆愣變得緩和。

鄧稼先明白,她這是理解了。這是一種夫妻倆之間的默契,無需過多的言語。

像鄧稼先這樣掌握高端技術知識的人才,對於中國來說就是瑰寶,他勢必要將大量時間投入到工作中去的。

從月初以來,鄧稼先便一直在出差。每次都是突然的通知,然後便奔波在外,回來后一點消息也不透露。

有時大晚上的,鄧稼先還要去給周總理彙報工作。揣著公文包,坐上小車,一溜煙地就不見了人影。

許鹿希理解鄧稼先在工作上的事,可這回他說也許要長久地離開,許鹿希免不了有一些傷懷。

這一去,便像魚入大海,不知去向,不知歸期。許鹿希勢必要做好孤身一人的準備。

家中還有兩個孩子、四位老人,這一切重擔,暫時地壓在許鹿希頭上了。

鄧稼先對此也非常擔憂。他不擔心許鹿希會背離兩人的婚姻,不擔心許鹿希無法照顧好家人,可他擔心許鹿希一個人會非常孤單。

現在還有更重要的事情,等著他去做。說再多話都是徒勞,他只能將情緒默默隱藏在心裡。

心中思緒混亂,許鹿希和鄧稼先一夜無眠。

鄧稼先坐上了離去的吉普車,臨行前和許鹿希說了最後一句話:「家裡的事情我管不了了,都交給你了」。

許鹿希依依不捨地送別丈夫,她沒有想到,這一別就是28年。

每每回憶起與鄧稼先的從前,她都覺得心像空了一塊一般,飄然升空,無法著陸。

她與鄧稼先第一次相遇,是在18歲。他們的父親本是世交,兩家經常往來。但由於男女之別,兩人從小就沒見過面。

那時,許鹿希剛剛考入北京醫科大學,而鄧稼先在北京大學擔任物理系助教,恰巧也教他們系的物理。

機緣巧合之下,兩人得以熟識。也許是兩家父母熟識的緣故,許鹿希與鄧稼先交流起來毫無障礙。

兩人就像完全吻合的齒輪,若說不是上輩子註定的姻緣都說不過去。

鄧稼先快和許鹿希陷入熱戀當中。兩個獨立有思想的青年相結合,是可以做到雙方共同進步的。

鄧稼先為了學習更為先進的知識,參加了赴美研究生考試,到美國的普渡大學留學去了。

這段生活非常艱苦,美國消費高,鄧稼先缺少生活費,每頓飯都吃不飽。然而這對他來說並不是不能克服的難題,緊緊巴巴地擠一擠,也能勉強生活下去。

這樣的生活沒有持續多久。鄧稼先頭腦靈活,人又聰穎,基礎知識也非常牢固,很快就拿到了獎學金。

僅僅一年時間,鄧稼先就賺取了足夠的學分,順利取得博士學位。彼時他才26歲,別人都尊稱他為「娃娃博士」。

這樣的才華放在人才濟濟的美國也毫不遜色,有關部門很快注意到這個出色的學子,並想用優越的條件和研究環境留下鄧稼先。

然而鄧稼先毫不猶豫地拒絕了他們的邀請。他一開始便是抱著回報祖國的目的出來學習知識,再大的誘惑也無法留住他。

他的愛人在等待著他,他的祖國也在等待著他。

1950年10月,學成歸來的鄧稼先回到祖國,受邀投入到中國近代物理研究所的建設中去。

許鹿希曾表示,她非常欣賞鄧稼先對科研的專註和熱愛。這也是二人能牢牢結合的一個重要原因。

思想覺悟站在同一個高度,看到的便是不一樣的風景。

在鄧稼先回國兩年多后,許鹿希終於從北京醫科大學畢業,兩人也順理成章地結了婚。

在許鹿希的回憶里,婚後的5年,是她與鄧稼先這一生最幸福的時光。兩人既不會被距離隔開,鄧稼先的工作也算不上太忙碌。

那時的鄧稼先在中國近代物理研究所工作,裡面聚集了當時所有的物理頂尖人才。儘管科研條件並不算優越,但是並不影響研究。

在那個地方,鄧稼先認識了很多同道中人,每日都樂此不疲地與他們交流著學術上的刁鑽問題。

有時,鄧稼先在高端學術刊物上發表論文後,會得到一筆不菲的稿費,兩人的生活水平還算過得去。

許鹿希給鄧稼先生了兩個孩子,男孩叫平平,女孩叫典典。鄧稼先對於孩子非常疼愛,偶爾會拿一些稿費偷偷給孩子們買玩具。

孩子才剛兩歲,鄧稼先便給孩子們買了兩個小游泳圈,帶孩子們到泳池裡玩水。

周末,鄧稼先夫婦還會帶著孩子們到頤和園游湖,孩子們興奮地趴在船邊看著風景,一家人和樂融融好不愉快。

每當看到鄧稼先慈愛地對待孩子的模樣,許鹿希便覺得世界上不會有比他更好的父親。

可惜,這樣的生活,僅僅只有5年而已。

鄧稼先走後,許鹿希一個人扛起了家庭的重擔,獨自照料兩個孩子和四個老人。

孩子們不明白,為什麼父親突然消失在他們的生活之中,為什麼他突然離去。

是不是拋棄了他們和媽媽?

儘管許鹿希曾解釋過,鄧稼先無法回來的緣由,可孩子們依舊不理解。究竟是什麼樣的大事,讓他缺席了孩子最需要他的那段成長時光?

有時,一些親朋好友想找鄧稼先,他卻一直「避而不見」。這讓許鹿希遭受了很大的壓力,他們都說鄧稼先是攀了高枝,所以瞧不起往日的朋友。

只有許鹿希知道不是,然而她卻無法同外人訴說。

那些年,鄧稼先就像人間蒸發了一般,一點消息也沒有。學術刊物上再也看不到鄧稼先發表的論文。

說難聽點,許鹿希的生活和守寡並沒有什麼區別。

後來,鄧稼先的父親罹患了肺癌,許鹿希衣不解帶地在醫院照顧他,陪他走了最後半年的時光。

沒多久,鄧稼先的母親也病危,奄奄一息地躺在病床上。她懇求地看向許鹿希,她想見自己的兒子最後一面。

這是第一次,許鹿希主動打電話聯繫了九院的黨委書記,鄧稼先的母親病危,請求組織讓他回來一趟。

書記只回復:「他現在還不能回去,能回去的時候他一定會回去。」他也想讓鄧稼先能見到自己母親的最後一面,可是他正在做更重要的事,對全中國都有巨大影響的事。

醫院只能用盡一切方法,吊著鄧母的命,希望能等到他回來的時候。許鹿希安慰著鄧母,她一定能見到他最後一面。

這些年來,所有人都在質疑鄧稼先,世界上唯一一個理解他的,只有許鹿希。她對鄧稼先的工作自然也是一無所知,可對他的信任、了解,使她一路支撐了下來。

許鹿希知道,鄧稼先非池中之物,他是要做大事的人。從決定和他在一起開始,許鹿希就做好了為他的工作犧牲的準備。

鄧稼先受苦,她也陪著他受苦。鄧稼先不被理解,她也陪著他不被理解。

在一起的時間雖少,他們卻是真正的靈魂伴侶。那是他的使命,也是她的使命。

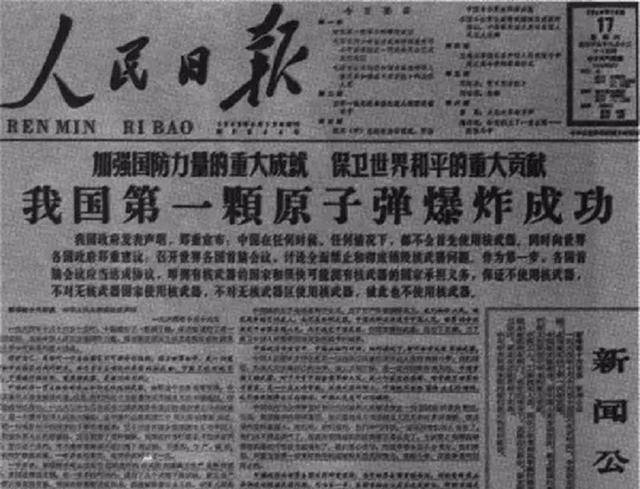

鄧母宣布病危后沒過幾天,一條爆炸性的新聞在廣播里播出。

1964年10月16日,許鹿希還在北京醫科大學的實驗室里做實驗,廣播里悠悠地傳來一條消息:我國第一顆原子彈爆炸成功了!

許鹿希心頭一震,她隱約感覺到,鄧稼先的「保密工作」,就是研發中國第一顆原子彈。

在幾十年後,許鹿希的想法得到證實,她的第一反應竟然是替他捏了一把汗。若是沒有成功爆炸,他們怎麼和全國人民交代?

她始終站在鄧稼先的角度上看待所有的事。鄧稼先既孤單,也不孤單。他雖然一個人奮鬥,但是還有另一個人頂在他的身後。

在消息爆出沒多久之後,鄧稼先便急匆匆地趕到醫院。那時,鄧母已經說不出話,也聽不到。鄧稼先大聲地呼喊著母親,她卻沒有一絲反應。

當鄧稼先握住她的手,鄧母才知道,他回來了。鄧母想輕輕回握,卻沒有一絲力氣,她只能輕輕地動彈一下,表示她已知道,兒子終於回來了。

那是時隔多年,鄧稼先與許鹿希第一次重逢。然而兩人卻沉浸在鄧母逝世的悲痛之中。

在這短暫的時間裡,鄧稼先依舊什麼也沒和許鹿希透露,她也不問,這是兩人間獨特的默契。

還來不及陪伴家人,鄧稼先又要離開了。研究只是取得了初步的勝利,往後還需要投入更多的時間與精力。

許鹿希依依不捨地告別了他。

作為一個女子,許鹿希實在是太堅強了。她忍受著長時間的孤獨、忍受著勞累、忍受著誤解,卻從沒喊過一聲累。

若是沒有她的存在,鄧稼先的家庭也許完全會變得一團糟。

可鄧稼先也已經努力做到最好,他根本沒有選擇的餘地。

當時,周總理說了一句話:「鄧穎超是我的妻子,她也是中共中央委員,可是鄧穎超跟研製原子彈這件事情沒有關係,所以我不能告訴她有關的任何信息。」

此話一出,所有人便都心照不宣了。

在生命的最後一年,鄧稼先被迫離開工作基地,因為他患上了直腸癌。

這個病並不算完全不能治,可對鄧稼先來說,這就是絕症。

當初在進行核試驗時,氫彈從飛機上投下,降落傘卻沒有打開,直直墜落在地上。

雖沒有發生爆炸,可也找不到準確的位置。鄧稼先親自去尋找,用雙手將核彈捧了回來。

那可是具有超強放射性的核彈,那一刻,鄧稼先的身體受到了巨大無比的傷害。

加上核武器研究多年的累積,鄧稼先的身體早已被射線毀壞。表面上看不出什麼,但當鄧稼先做化療時,他感受到了劇烈的痛苦。

鄧稼先的嘴巴和耳朵里都在冒血,血白球和血小板也馬上跌為0,情況不容樂觀。

那一年,鄧稼先幾乎居住在醫院裡不能外出。他拖著病弱的身體,沉浸在核武器的研究當中。

直到生命的最後一個月,鄧稼先所做的事才得以公開。分別了28年之後,許鹿希和鄧稼先再次重逢。

她感動於自己的信任沒有被辜負,卻也湧上一股莫名的悲哀。組織既然放他回來,那麼鄧稼先應該已經時日無多了。

1986年6月24日,《人民日報》和《解放軍報》都刊登了鄧稼先為「兩彈一星」項目作出的巨大貢獻。

他幾乎犧牲了自己的一生來為國家做奉獻,他去世之前,也應該得到正名。

那一天,所有人才明白了事情的來龍去脈。

他們有些打電話來詢問鄧稼先的身體情況,有些則為自己當初的魯莽而道歉。然而再多的歉意,也無法彌補夫妻倆多年來受到的傷害。

1986年7月29日,鄧稼先去世了。

從他去世前一個月開始,他的妻子許鹿希才得以從一些記錄中和他人的口中了解他這一生做過的事。

許鹿希對鄧稼先是了解的,從鄧稼先的一舉一動之中,她幾乎能猜到他的心思。

做好這個項目,就是鄧稼先應該完成的使命。

做了幾十年的夫妻,真正在一起相處的時間也不過5年。然而這對夫妻的靈魂卻有著高度的共鳴,有著對彼此濃濃的愛和理解。

如果說鄧稼先這一生奉獻給了核彈,那麼許鹿希這一生則是奉獻給了鄧稼先。

許鹿希孤孤零零度過了28年,直到鄧稼先去世后,她也沒有再改嫁。她餘下的生命,也投入到了對鄧稼先的研究、懷念當中。

如今,許鹿希依舊住在兩人曾經居住過的小房子里,那座小房子只有60平米,狹窄卻溫馨。

許鹿希的孩子想將她接出去住,她也不願意。她這一生,註定了要和鄧稼先綁在一起。

後來,兩個孩子也漸漸地理解了鄧稼先離開的原因。從普通人的角度上看,他犧牲了家庭投入到工作,可是從大的層面看,他為祖國的繁榮昌盛奉獻了巨大的力量。

儘管對他們來說是遺憾的,可他們也是對父親抱有崇拜的。

在這個世界上,只有許鹿希從開始到最後,完全理解鄧稼先。

凱瑟琳·"基蒂」·奧本海默

凱瑟琳·"基蒂」·奧本海默(Katherine "Kitty" Oppenheimer,婚前姓氏為普寧(Puening);1910年8月8日—1972年10月27日)是一名德裔美國生物學家、植物學家,也是美國共產黨的成員。她是社會運動家喬·達萊特(Joe Dallet)的普通法妻子,之後成為物理學家羅伯特·奧本海默的妻子,奧本海默是第二次世界大戰期間曼哈頓計劃洛斯阿拉莫斯實驗室的主管。

早年

凱瑟琳·「基蒂」·維塞林·普寧於1910年8月8日出生在德意志帝國普魯士威斯特法倫省的雷克靈豪森。她是弗朗茨·普寧(Franz Puening)和凱特·維塞林(Käthe Vissering)的獨生女。雖然她聲稱她的父親是一位王子,母親與維多利亞女王有關,但這並不是真實的。事實上,普寧的母親是威廉·凱特爾的表親,後者在第二次世界大戰期間成為納粹德國陸軍的元帥,並於1946年被絞刑處決。

1913年5月14日,普寧隨家人乘坐凱撒·威廉大帝號來到美國。由於她的父親是一名冶金工程師,發明了一種新型高爐,因而在匹茲堡的一家鋼鐵公司找到了工作,普寧的家人定居在賓夕法尼亞州阿斯賓沃爾附近的一個郊區。儘管他的第一語言是德語,但他很快就能流利地說英語,並且兩種語言都沒有口音。她的父母經常帶她在夏季回到德國旅行。

1928年6月,普寧從阿斯賓沃爾高中畢業后,進入匹茲堡大學就讀。她修讀了數學、生物學和化學等大一課程,並在家裡住宿。她的父親在科普斯公司工作,並持有高爐設計的專利。普寧說服父母讓她去德國學習,於是在1930年3月前往歐洲。她在巴黎認識了一名美國人弗蘭克·拉姆賽爾,後者在娜迪亞·布朗熱的指導下學習音樂,然後於5月19日返回美國。

完成了第一年的學位課程后,普寧於1932年12月24日與拉姆賽爾結婚,在匹茲堡的太平紳士處舉行婚禮。兩人搬到哈佛大學附近的一個公寓,拉姆賽爾希望在那裡攻讀碩士學位。1933年1月,普寧重新報名就讀匹茲堡大學,並回到阿斯賓沃爾的家中居住。1933年6月,普寧與丈夫一起再次前往歐洲。然而,回國后他註冊威斯康星大學麥迪遜分校,並沒有完成任何課程的記錄。1933年12月20日,普寧在威斯康星州高級法院宣告婚姻無效。她後來告訴朋友她發現了拉姆賽爾同性戀和吸毒成癮的證據,為此還進行了墮胎手術。

共產主義

在1934年的新年派對上,普寧遇到了來自紐約長島的富商之子小約瑟夫·達萊特。他曾就讀於達特茅斯學院,但在1927年發生的薩柯-梵則蒂案后,他變得激進,並於1929年加入美國共產黨。他還參與了1930年3月6日在芝加哥舉行的國際失業日抗議活動,該活動遭到當局的殘酷鎮壓。在他們相遇時,他正在俄亥俄州楊斯敦擔任鋼鐵工人的工會組織者,並曾在共產黨的選舉名單上競選楊斯敦市長,但未當選。

此時,普寧的父母已搬到倫敦西南部的克萊蓋特,他的父親代表一家總部位於芝加哥的公司在當地經商。在1934年8月3日從歐洲探親回到美國后,普寧搬到達萊特那裡成為他的普通法妻子。他們兩人住在一個每月5美元的破舊寄宿所房間里。另外,當時格斯·霍爾和約翰·蓋茨也住在同一層樓。他們平時靠救濟金生活,每人每月得到12.5美元。作為一名黨員的妻子,普寧被也允許加入共產黨,但必須通過在街上兜售《每日工人報》來證明她的忠誠。每周她要交納10美分的黨費。

1936年6月,他們分開了,普寧回到克萊蓋特與父母住在一起,並在那裡擔任德語及英語的翻譯工作。在這段時間普寧並未收到達萊特的消息,直到他發現他的母親一直隱藏著達萊特寄給他的信件。根據普寧的朋友安妮·威爾遜的回憶道:「他是一個真正的惡龍,一位非常壓抑的女人。有一天,他在一艘橫越大西洋的船上突然消失了,而且沒有人想念他。這一切都說明了她的本性。」

達萊特最後一封信中寫著,他目前正在乘坐瑪麗皇后號前往西班牙,加入在西班牙內戰中作戰的國際縱隊。普寧與達萊特和他最好的朋友史蒂夫·納爾遜在舍嫩堡相相聚,並一起前往巴黎。在巴黎逗留了幾天後,普寧返回倫敦,而達萊特和納爾遜則向南走,越過邊境進入西班牙,加入了由美國和加拿大志願者組成的麥肯齊-帕皮諾營部隊。

普寧希望能夠加入達萊特在西班牙的行列,最終獲得了許可。然而,她前往西班牙的行程因為1937年8月26日的一次手術而延遲,當初被誤認為是闌尾炎,但後來確定是卵巢囊腫,這些囊腫在被德國醫生切除后,普寧只能返回英國休養。在她出發前往西班牙之前,她得知達萊特於1937年10月17日戰死的消息。他給普寧的信後來於1938年被出版成《西班牙信》(Letters from Spain by Joe Dallet, American Volunteer, to his Wife)。

普寧前往巴黎會見納爾遜,他於1937年8月受傷,然後兩人一起回到紐約,普寧住在納爾遜和他的妻子瑪格麗特在布魯克林的家中兩個月。然後前往費城見她的朋友齊爾瑪·貝克,貝克在賓夕法尼亞大學的癌症研究所工作。普寧則在賓夕法尼亞大學註冊學習,並在那裡遇到一名擁有牛津大學學位的醫生和醫學研究員理查德·斯圖爾特·哈里森(Richard Harrison),他當時正在完成於美國的實習。最終兩人於1938年11月23日結婚。

奧本海默的情史

哈里森後來前往加利福尼亞州帕薩迪納的加州理工學院進行住院醫師培訓,而普寧則留在費城完成了賓夕法尼亞大學的植物學學士學位,並獲得了加利福尼亞大學洛杉磯分校的研究獎學金。1939年6月,凱瑟琳和哈里森搬到帕薩迪納,凱瑟琳成為加利福尼亞大學洛杉磯分校的研究生,在加州理工學院,她與物理學家查爾斯·勞里森合作。當時加州理工學院的X射線實驗室同時用於物理學研究和實驗性的癌症治療研究。

1939年8月,勞里森和他的妻子西格莉德舉辦了一個花園派對,基蒂在那裡遇見了羅伯特·奧本海默。不久之後,他們開始發展一段浪漫的關係。常一起搭乘轎車出現在城裡。自從與長期女友瓊·塔特洛克分手后,奧本海默曾與幾位女性約會,其中一些人已婚,包括基蒂·哈里森。在聖誕節期間,基蒂曾自前往伯克利與奧本海默共度時光。他的朋友哈肯·雪瓦利耶在一場晚宴上與基蒂相識,這場晚宴是為奧本海默的前女友鋼琴家艾絲特爾·簡(Estelle Caen)舉辦的。

奧本海默邀請哈里森和基蒂一起度假到他在新墨西哥州的農場佩羅卡連特牧場。由於哈里森忙於研究,婉拒了邀請,但基蒂接受了。羅伯特·瑟伯爾和他的妻子夏洛特·瑟伯爾在帕薩迪納接走了基蒂,然後他們一起前往牧場與奧本海默、他的兄弟弗蘭克·奧本海默和他的妻子傑基會面。1938年,塞伯一家曾在費城的夏洛特父母家與基蒂會見過。

奧本海默喜歡騎馬穿越桑格雷克里斯托山脈的松樹和樺樹森林和花卉,並且只攜帶極少的食物和裝備露營。基蒂的騎馬能力給他留下深刻的印象;他們還一起騎馬去洛斯巴諾斯與他的朋友凱蒂·佩奇(Katy Page)見面,並在新墨西哥州住了一晚。第二天,佩奇騎著他的栗色馬回到牧場,歸還基蒂留在奧本海默枕頭下的睡袍。

後來,基蒂向安妮·威爾遜透露他懷了羅伯特的孩子,於是她提出與哈里森離婚的要求,但哈里森未答應。1940年9月,奧本海默打電話給哈里森,告訴他這個喜訊,他們一致認為最好的辦法是讓基蒂離婚,這樣她就可以嫁給羅伯特。不久之後,奧本海默與納爾遜一同登台為西班牙內戰難民籌款,並向他透露自己已與基蒂訂婚的消息。當時納爾遜的妻子也懷孕了,納爾遜夫妻後來在1940年11月生下女兒達萊特,這個名字是紀念基蒂的前情人達萊特。

為了辦理即時離婚,基蒂搬到內華達州雷諾待了六個星期以符合該州的居住要求。離婚程序於1940年11月1日正式完成,隔天,基蒂和奧本海默在內華達州弗吉尼亞城舉行了民事婚禮,法院的清潔工和書記作為證人。

曼哈頓計劃

基蒂在1941年5月生下兩人的第一個兒子彼得(Peter),那時奧本海默正在加州理工學院進行常規課程。當他們回到伯克利時,他在一鷹山買了一間可以俯瞰金門大橋的新房子。基蒂在加利福尼亞大學擔任實驗室助理。他們把彼得託付給雪瓦利耶和一位德國保姆照顧,然後前往佩羅卡連特牧場過暑假。但此次度假之旅不如人意,奧本海默被馬踩傷,而基蒂在他們的凱迪拉克敞篷車中遭遇事故受傷。1941年12月,美國參與第二次世界大戰,奧本海默開始參與曼哈頓計劃並招募人員。其中,瑟伯爾家族是最早參與的一組,他們搬進了位於一鷹山車庫上方的公寓。

凱瑟琳·奧本海默在洛斯阿拉莫斯實驗室的證件照,攝於1944年

1943年3月16日,奧本海默夫妻倆搭火車前往新墨西哥州的聖菲。當月底,他們搬到新墨西哥州洛斯阿拉莫斯,住進曾經是洛斯阿拉莫斯牧場學校的建築中。這個地區被居民稱為「小山」(the Hill),而曼哈頓計劃稱之為地點Y。奧本海默成為Y計劃的主管。基蒂不再擔任指揮官妻子的角色,此職位由羅伯特的副官、海軍上校威廉·S·帕森斯的妻子瑪莎·帕森斯接手。基蒂則利用自己的生物學知識,在洛斯阿拉莫斯的健康小組中協助主管路易斯·亨佩爾曼進行血液測試,評估輻射的危險性。

1944年,基蒂再次懷孕。並於12月7日在新墨西哥州羅沙拉摩爾斯生下一個女兒凱瑟琳(Katherine)。但平時大家都叫她小名托妮(Toni)。和其他戰時出生在洛斯阿拉莫斯的嬰兒一樣,托妮的出生證明上將出生地點寫成P.O. Box 1663。1945年4月,基蒂因為洛斯阿拉莫斯陷入孤立而感到沮喪,他將托妮交給物理學家拉比·謝爾的妻子帕特·謝爾照顧;在此前,帕特一家的兒子邁克爾因嬰兒猝死症而逝世,基蒂隨後帶著彼得回到賓夕法尼亞州的伯利恆與她的父母生活。然後在1945年7月回到洛斯阿拉莫斯。

1963 年 12 月 2 日,羅伯特·奧本海默博士(左)、他的兒子彼得(中)和他的妻子凱瑟琳(右)在白宮參加奧本海默獲得恩里科·費米科學獎的儀式。圖片來源:美聯社

晚年及逝世

1945年8月戰爭結束后,奧本海默成為名人,而基蒂則陷入酗酒的困境。她因多次骨折需要治療,原因是她常因醉酒跌倒或發生車禍。同年11月,奧本海默離開洛斯阿拉莫斯回到加州理工學院但他很快便發現自己已無心教學。1947年,他應劉易斯·斯特勞斯的邀請到新澤西州擔任普林斯頓高等研究院院長,這份工作提供免租住宿,一座有十間卧室的17世紀莊園,四周被265英畝(約107公頃)的森林所環繞。

奧本海默為基蒂建了一座溫室,他在那裡種植蘭花;為了基蒂的生日,奧本海默甚至從夏威夷群島運來稀有品種。這座莊園有時被稱為「波旁莊園」,因為基蒂和羅伯特喜歡保持酒櫃充足,並喜歡像他們那一代人一樣,在雞尾酒時間享用馬提尼酒、曼哈頓酒、老時代酒和高球酒。兩人還喜歡吸煙,但基蒂因長時間床上吸煙過多,加上飲酒,導致她的床上有許多洞,甚至引發過一次火災。她有時還會過量服用藥物,並因胰腺炎而遭受腹痛。這些疼痛經常引發她的暴躁和怒火。

1952年,托妮感染小兒麻痹,醫生建議前往更溫暖的氣候可能有助於她的康復。奧本海默一家因而前往加勒比海租了一艘72英尺(22米)的大帆船度假。而夫妻兩人也因而發現對帆船的共同愛好,托妮也很快康復了。自從1954年起,奧本海默一家每年都在美屬維爾京群島的聖約翰島上居住數月。最終在那裡建立了一所海濱別墅。

1967年1月6日,羅伯特被診斷出患有無法進行手術治療的癌症,在同年2月18日過世。基蒂將他的遺體火化后,骨灰裝入瓮中帶到聖約翰島,在海灘小屋前扔進海中。之後,基蒂和羅伯特·瑟伯爾開始一段新的關係,早先瑟伯爾的妻子夏洛特則在1967年5月自殺。基蒂說服他買下一艘52英尺(16米)的尖頂艇,在從紐約到格瑞那達的航行中,兩人共同展開了新的航程。

1972,基蒂因生病被送往戈加斯醫院治療,並在1972年10月27日因肺栓塞去世。瑟伯爾和托妮將他的遺體火化,並將其骨灰撒在大海。

石膏模型、馬提尼酒杯、盆栽蘭花:凱蒂·奧本海默的一生

![]()

基蒂·奧本海默與丈夫和孩子

如果基蒂·奧本海默像瑪麗·托德·林肯、二戰海報女郎或泰坦尼克號上的女士一樣被塑造成紙娃娃,她的服裝和道具可能包括:

• 靴子、馬褲、一匹漂亮的馬

14 歲時,居住在賓夕法尼亞州阿斯平沃爾的德國出生的基蒂·普寧已經成為一名技藝精湛且無所畏懼的馬術運動員。

• 每日工人

象徵著她曾經的共產黨員身份和在俄亥俄州揚斯敦兜售黨員副本的職責。

• 香煙(包裝或紙盒裝)

從頭到尾,尼古丁的輔助品,幫助度過艱難的日子。

• 牛仔褲和 Brooks Brothers 襯衫

在新墨西哥州台地兩年零四個月的駐紮期間,她每天都穿著這件衣服。

• 藍色凱迪拉克

注意我和丈夫奧皮在洛斯阿拉莫斯共用的車。

• 馬提尼酒杯

—還有一個備用的,用來蓋住破損。

• 石膏模型、拐杖

用來治療多次絆倒和摔倒造成的後果。

• 黑色西裝、黑色帽子、白色手套

用於嚴肅的場合,例如 1963 年白宮的儀式,作為補償,她受到政治迫害的丈夫獲得了費米獎,以表彰他對科學的貢獻。

• 盆栽蘭花

這是她在普林斯頓溫室的產物,也是她從未成為專業植物學家的申訴信物。

• 航海服、太陽鏡

J. Robert Oppenheimer 的妻子 Katherine 站在女兒 Katherine 旁邊,俯瞰著中庭,兒子 Peter 正在向人們展示一些有趣的東西。(圖片來源: CORBIS/Corbis via Getty Images)

J. Robert Oppenheimer de qīzi Katherine zhàn zài nǚ'

用於那些歡樂的場合,當時奧本海默夫婦逃離物理和政治,從美屬維爾京群島聖約翰的第二故鄉走向大海;代表奧本海默寡婦在她已故丈夫最好的朋友羅伯特·塞伯的陪伴下駕駛她 52 英尺長的雙桅帆船 Moonraker 時不變的著裝。

除了紙娃娃效果之外,可能還會有一塊頸牌,上面寫著「妻子」,因為如果凱瑟琳·普寧·拉姆塞耶·達萊特·哈里森·奧本海默沒有在她的第四次婚姻冒險中成為被認為是「原子彈之父」的理論物理學家的配偶,很少有人會認出她的名字,或者有機會作為讀者假設他們理解後人記錄的她獨特個性的起伏。

在更友善的對待中,凱蒂·奧本海默被認為是一個不快樂、不滿足的女人。善意的人不會佔上風。總的來說,那些崇敬羅伯特·奧本海默的人對凱蒂的看法要差得多。對於那些認為奧皮是一個受折磨的聖人的人來說,凱蒂沒有達到標準。在他們看來,凱蒂對奧本海默來說,與其說是幫手,不如說是害人,她的行為和要求進一步加重了奧本海默已經不堪重負的身體、聰明的頭腦和敏感的天性。她沒有給奧本海默帶來家庭上的安慰,反而帶來了混亂。她還存在其他缺點:反覆無常、傲慢自私、酗酒。她是個壞母親,壞女兒。她言辭尖刻。她濫用友誼。她永遠離不開男人。她曾是一名共產主義者,因此在奧本海默夫婦的關係中,她這位哲學家/科學家/政治家伴侶的職業生涯和工作效率都受到了威脅。總而言之:她不是他們的羅伯特應得的人生伴侶。另一方面,凱蒂的少數辯護者認為她活潑、機智、聰明——是一個有趣的女孩。雙方都同意的事情:基蒂對奧本海默的至高無上的忠誠,在原子能委員會毆打她的丈夫並吊銷他的安全許可期間她表現出的強烈忠誠和支持,以及她對所有參與奧本海默被打倒的人的深切仇恨,物理學家愛德華·泰勒是其中的佼佼者。而且因為在任何彙編中總會有少數人的意見,代表那些同樣不喜歡奧本海默的人,數學家米爾德里德·戈德伯格稱奧本海默是「一個自我憎恨的猶太人,他不得不嫁給一個反猶太主義者來證明自己是對的」(《曼哈頓計劃之聲》)。

但在羅伯特和凱蒂結成聯盟來辯護或貶低她們之前,凱蒂是獨生女,還是一名女學生,凱蒂曾有過一、二、三次婚姻。1912 年或 1913 年(說法不一),還是個蹣跚學步的凱蒂隨工程師父親弗朗茨和母親凱特·維塞林·普寧乘船橫渡大西洋。留下的親戚有凱特的姐姐希爾德,她後來在納粹宣傳片上工作,還有遠房堂兄威廉·凱特爾,他後來領導德國武裝部隊最高司令部,一直是一個狂熱的希特勒分子。凱蒂的直系親屬三人因機會原因移民到美國。作為新型高爐的發明者,弗朗茨相信自己會在美國發財致富,並真的做到了,他先是在匹茲堡的一家化學和材料公司 Koppers 工作。在匹茲堡郊區阿斯平沃爾,年輕的凱蒂輕鬆地掌握了第二語言,參加了馬術比賽,在社交和學業上都取得了成功,並經常和父母一起回到歐洲,她是一個國際化的孩子。評論家們對哪位父母向凱蒂講述了她的皇室血統存在分歧;這些評論家對這一說法的合法性也存在分歧。無論如何,凱蒂·普寧在成年後相信自己是貴族血統,而且各方面都很特別。1928 年,她進入匹茲堡大學,但仍然住在家裡。無聊或焦躁不安,或兩者兼而有之,她說服父母在 1930 年資助她獨自去歐洲旅行,在那裡她可能繼續學業(說法不一),也可能沒有繼續學業,並遇到了她的第一個新郎:哈佛畢業生、爵士樂愛好者、音樂家弗蘭克·拉姆塞耶。他們在巴黎的旋風式戀情以旋風式離婚告終。在讀了新丈夫的日記后,基蒂認定自己嫁給了一個吸毒成癮的同性戀者,於是趕緊脫離了婚姻。回到匹茲堡后,她遇到了第二任丈夫:達特茅斯輟學生、堅定的共產主義者喬·達萊特,一位英俊、喜歡引用詩歌的工會組織者,根據傳記作者雪莉·斯特雷辛斯基和帕特里夏·克勞斯的說法,基蒂立刻對他產生了「敬畏」的感覺,並且「立刻……被一些讓女人對男人無法抗拒的東西所吸引」。如果在他們關係的開始階段,達萊特也感到同樣著迷,那麼他很好地隱藏了這種情緒。他在 1934 年寫給母親的信中(在母親詢問后)對基蒂的性格進行了冷靜的概述:「頭腦很好。橋牌打得好。身材有點瘦小,但勻稱。體重約 112 磅」(斯特雷辛斯基和克勞斯,《原子愛情故事》)。作為達萊特的合法妻子,或者按照 FBI 的說法,是同居妻子,凱蒂與達萊特在俄亥俄州的一所寄宿公寓里住了兩年,接受了達萊特的政治觀點,加入了共產黨,在工廠門口和街頭散發宣傳品,教工人英語,還擔任達萊特的跑腿。後來,她厭倦了這種安排,向達萊特和他們的同志史蒂夫·尼爾森宣布,她「再也不能生活在這樣的條件下了」。她的父母搬到了英國,她也和他們一起搬到了那裡。雖然她已經結束了這段關係,但她並沒有就此罷休。達萊特也沒有。他寄來了很多封信,有一段時間,凱蒂成功攔截了這些信。 (據 Jennet Conant 在 109 East Palace 報道,Oppie 的秘書之一 Anne Wilson 並不是 Kitty 的忠實粉絲,她對 Kaethe 的評價更糟糕:「她是個真正的惡棍,一個非常冷酷無情、專制的女人。」)發現母親的干涉后,Kitty 非常憤怒,於是選擇回到喬身邊。在巴黎短暫相聚后,他離開去西班牙與法西斯作戰。離別讓他更加思念。「每次在隊伍中看到法西斯分子,我都確信如果我對自己說:『那個混蛋想讓你遠離 Kitty。』我會更有效率。所以我會說出來並做好我的工作」(西班牙來信,1937 年 5 月 18 日)。Kitty 打算加入他的行列,這是計劃中的一項,這時 Dallet 被殺了。斯特雷辛斯基和克勞斯報道稱,基蒂曾告訴未透露姓名的「朋友……她永遠不會停止愛喬」。傳記作者康納特提供了一位具體消息來源,即基蒂在洛斯阿拉莫斯的酒友雪莉·巴內特。巴內特認為,達萊特「是她一生的摯愛」,他的死讓基蒂「一直無法釋懷」。也許有人會說,喬·達萊特之於基蒂,就如同吉恩·塔特洛克(一位醫生、精神病學家和共產黨員)之於奧比:這份愛已經失去或被奪走:達萊特因戰爭而失去,塔特洛克因自殺性抑鬱症而失去。

達萊特去世后,凱蒂回到了美國。她終於可以完成本科學位了——這次是在賓夕法尼亞大學讀書——當斯圖爾特·哈里森路過時,她與牛津大學畢業生、放射科醫生、加州理工學院研究員斯圖爾特·哈里森重逢。哈里森向她求婚,28 歲的凱蒂進行了談判。如果哈里森同意她在讀本科期間留在賓夕法尼亞州,然後在加州大學洛杉磯分校攻讀博士學位,她就同意再次改名。哈里森接受了凱蒂的條件,在這場不幸的婚姻的前六個月里,凱蒂與妻子分居。按照商定的計劃,凱蒂一到加州就進入了研究生院。哈里森的朋友和同事們迫不及待地想見到這位新妻子,於是在八月舉辦了一場花園派對。在那裡,在帕薩迪納明媚的陽光下,凱蒂遇到了她的第四任也是最後一任丈夫,他身材高大、身材苗條,是一位天才物理學家,在加州理工學院和加州大學伯克利分校擔任雙教授,他擁有如此個人魅力和吸引力,以至於「男人、女人,幾乎所有人」,用他在伯克利的同事哈羅德·切爾尼斯的話來說,「都愛上了他」(斯特雷辛斯基和克勞斯)。哈里森夫人也愛上了他,她的博士學位目標被永遠擱置了。

關於凱蒂和奧比的快速戀情、凱蒂懷孕、她在里諾與哈里森離婚以及與奧比同一天交換「我願意」的描述,從明智(「顯然,兩人的關係是立即而激烈的。」——傳記作者理查德·羅德斯)到惱怒(「這是一場糟糕、愚蠢的婚姻……我認為他對女人的品味不太好。」——奧比的另一位秘書普里西拉·格林)到性別歧視(即,一個狡猾女人的成功操縱)。「人們,」傳記作者康納特寫道,「被凱蒂更嚴厲地評判……因為她擋住了奧比的路,強迫他結婚」(東宮 109 號)。在奧本海默傳記《美國普羅米修斯》中,凱·伯德和馬丁·舍溫描述了凱蒂追求的對象——也以得心應手而聞名——打電話給斯圖爾特·哈里森宣布凱蒂懷孕的消息,並在聊天結束時讓哈里森承諾「與凱蒂離婚」,這樣奧皮「就可以娶她了。一切都很文明。」也許很文明,但沒有抗議?康納特在《109 East Palace》報道說,哈里森擔心「離婚可能會毀掉一位冉冉升起的醫生」,這表明他的職業偏好,如果不是個人偏好,可能是拖延時間。無論過程順利還是坎坷,凱蒂還是再次離婚了。在僅僅幾個小時的單身生活之後,她在內華達州弗吉尼亞城的法院里嫁給了她願意相守一生的男人,無論好壞(美國英雄)他們的結婚誓言在法院管理員和當地書記員的見證下宣讀,凱蒂的孕肚驕傲地展示著(斯特雷辛斯基和克勞斯)。

在他們位於伯克利山鷹山 1 號的第一個共同住宅中,凱蒂開始扮演學術明星妻子的角色,她為丈夫的地位和成功而激動,但對做母親的角色卻不那麼興奮。彼得·奧本海默出生於 1941 年,不是父母生活的中心。這對新婚夫婦經常招待客人,而且招待得很好,晚餐前他們會喝一輪羅伯特釀造的烈性馬提尼酒。幾位傳記作者都對凱蒂和羅伯特的烹飪天賦讚不絕口,但並不是每個人都開心地離開餐桌。在《發生了令人難以置信的美妙事情:弗蘭克·奧本海默和他的驚人探索博物館》一書中,K.C. 科爾記錄了弗蘭克的妻子抱怨她姐夫的晚餐「總是沒有足夠的食物」。奧本海默夫婦的妻子關係並不融洽。和她的丈夫一樣,傑基·奧本海默也是一名共產黨員;基蒂的「貴族自命不凡」讓她很生氣(斯特雷辛斯基和克勞斯)。在《羅伯特·奧本海默、冷戰和原子西部》中,喬恩·亨納重述了傑基的長篇大論:「基蒂是個陰謀家……她是個騙子。她所有的政治信念都是假的,她所有的想法都是借來的。」對於那些仍然不相信的人,基蒂的嫂子又一次批評她:「她是我一生中認識的少數真正邪惡的人之一。」

在鷹山,奧本海默夫婦接待了史蒂夫·尼爾森這樣的客人——喬·達萊特的同志、基蒂的朋友,很快成為奧皮的朋友。他們為各種「左翼」事業做出了貢獻,包括援助加州的移民工人。他們受到美國政府的監視,羅伯特繼續拜訪吉恩·塔特洛克——據羅伯特·塞伯 (Robert Serber)(「曼哈頓計劃之聲」)稱,基蒂知情,甚至熱情同意。奧比還與臨床心理學家露絲·托爾曼(她的朋友和加州理工學院的同事理查德·托爾曼的妻子)保持著斯特雷辛斯基和克勞斯所說的「親密的情感聯繫」——其他傳記作者則稱之為婚外情。儘管必須分享丈夫的愛,但基蒂這一次似乎相對滿足。當萊斯利·格羅夫斯將軍打來電話時,儘管奧比有共產黨員關係,但她確信奧比是指導洛斯阿拉莫斯實驗室研製原子彈的最佳人選,基蒂與丈夫有著同樣的熱情和雄心,為奧比聲望的回升和登上世界舞台而感到高興。至於軍事基地的住宿條件,他們不是一直都喜歡住在奧皮在佩科斯山的簡陋小屋裡嗎?距離他們現在稱之為家的台地不遠,距離烏鴉飛得也不遠。住在洛斯阿拉莫斯能有多糟糕?

已經佔據了即將成為絕密地點的洛斯阿拉莫斯牧場學校,該學校成立於 1917 年,旨在讓富有而脆弱的男孩變得堅強,就像羅伯特·奧本海默曾經的富有而脆弱的男孩一樣。在美國政府徵用學校及其財產的十二年前,15 歲的威廉·巴勒斯是被要求全年穿短褲、徒步旅行、露營、修建小徑、打掃房間和整理床鋪的學生之一,學費為每年 2,400 美元。巴勒斯對該機構的不滿出現在他的散文集《加法機》中:

在遙遠而高高的台地山頂上,我被迫成為一名童子軍,吃掉盤子里的所有東西,早餐前鍛煉身體,在零度天氣下睡在門廊上,整個下午都呆在外面,每周兩次騎一匹悶悶不樂、惡毒、頑劣的馬,周六一整天……我總是覺得冷,討厭我的馬。

隨後,巴勒斯開始痛恨羅伯特·奧本海默和來自巴勒斯家鄉的那個下令部署洛斯阿拉莫斯實驗室成果的人。

1943 年 4 月,主任一家搬進了他們 1945 年 10 月前居住的那棟木屋和石頭小屋,即之前分配給牧場學校教員的 Master』s Cottage #2,陸軍將其改名為 T-111。為了「促進主任的社會角色」,陸軍工程兵團略微擴大了原有的 1,200 平方英尺的房子,增加了一個新廚房,並將舊廚房改建成餐廳(「J. Robert Oppenheimer 故居歷史結構報告」)。奧本海默一家粉刷了牆壁,並像他們在伯克利所做的那樣,在普林斯頓也採取了「少即是多」的裝飾方法。在奧本海默夫婦的密友兼醫生路易斯·亨普爾曼看來,「他們所有的地方都很簡樸。他們兩人都有著非凡的品味,他們擁有非凡的東西,但(他們的家)卻簡樸到了極致」(《曼哈頓計劃之聲》)。在 T-111 雞尾酒會上,就像在台地的其他地方一樣,由於台地海拔 7,500 英尺,飲酒者會更快醉倒。

洛斯阿拉莫斯的限制和限制,構成了 Kitty 大部分負面新聞的背景。物理學家菲利普·莫里森的妻子艾米麗·莫里森回憶道,Kitty「會挑選一隻寵物,一個妻子,對她特別友好,然後無緣無故地拋棄她」。「她可能是一個非常迷人的人,但她是一個需要警惕的人」(康納特)。傳記作者康納特稱,基蒂並不喜歡「偏僻軍營里那種小鎮的俱樂部氛圍」。基蒂和奧皮帶了馬,基蒂經常騎馬,但與心事重重、工作過度的丈夫在一起時,她騎馬的次數並不多。她有空閑時間——太多了。無聊、孤獨或焦躁不安——或者三者兼而有之——基蒂無視汽油配給法令,開著一輛皮卡逃離了洛斯阿拉莫斯,沿著蜿蜒的山路全速駛向聖達菲,單程 35 英里。目的地:La Fonda 酒店酒吧。

理論上看似偉大的冒險,但日復一日的挑戰卻不斷。台地上水資源稀缺,電力供應不穩定。小賣部儲存的水果和蔬菜不夠新鮮。該項目的保密性意味著丈夫不能和妻子談論他們的工作,妻子不能向親戚透露他們住在哪裡。外人不得訪問「山丘」。所有郵件都受到審查。凱蒂遠不是唯一一個感到被圍困並努力適應的妻子。簡·威爾遜在她合編的《堅守和努力:戰時洛斯阿拉莫斯的婦女》一書中的文章中,揭露了這種情況:

在新墨西哥州的山區,婦女們老了。我們一天天老去……我們幾乎沒有過去大多數人認為理所當然的便利。沒有郵遞員、沒有送牛奶的人、沒有洗衣工、沒有報童敲門……一切都必須向保安報告。住在洛斯阿拉莫斯就像住在監獄里。

喝醉后,凱蒂會「向其他女人透露她性生活的極其私密的細節」,包括她如何「教」丈夫前戲的藝術,鼓勵他把性愛當作「樂趣」(斯特雷辛斯基和克勞斯)。在做愛或只是做愛時享受樂趣后,奧本海默夫婦和許多被關在山上的夫婦一樣,在戰時懷上了一個孩子。凱瑟琳,又名托尼,於 1944 年 12 月出生於洛斯阿拉莫斯醫院。在生下兩個孩子后,凱蒂表現出產後抑鬱症的癥狀。根據哈康·舍瓦利埃(「曼哈頓計劃之聲」)的說法,在伯克利,凱蒂懷彼得時經歷了「糟糕的懷孕和分娩」,這讓她「精疲力竭」。舍瓦利埃在他的《友誼的故事》一書中提供了更多細節:奧皮「覺得凱蒂非常需要徹底休息」,在羅伯特的新墨西哥牧場 Perro Caliente。在奧本海默夫婦聘請的一名護士的幫助下,謝瓦利埃夫婦在父母不在的情況下照顧嬰兒彼得。托尼在洛斯阿拉莫斯出生后,基蒂也努力恢復平衡。「兒科醫生的妻子來看望她,對基蒂的倦怠感到震驚。家裡似乎一片沉悶,」斯特雷辛斯基和克勞斯報道說。「基蒂整天都拉上窗帘,躺在沙發上。」最終,基蒂帶著彼得去了賓夕法尼亞州伯利恆的父母家。在基蒂不在的三個月里,托尼和另一位洛斯阿拉莫斯的妻子和母親帕特·謝爾住在一起並由她照顧。羅伯特去看望女兒時問謝爾是否願意收養托尼;謝爾驚慌失措地拒絕了。在奧本海默夫婦後來的熟人羅伯特·斯特倫斯基看來:「我認為,作為羅伯特和基蒂·奧本海默的孩子,是世界上最不幸的人之一」(亨納)。

戰爭結束后,羅伯特不願再回去教書,接受了普林斯頓高等研究院院長的職位,一家人、馬和狗搬到了一座三層樓的殖民地風格的房子里,房子里有花園,被稱為「老莊園」,離羅伯特的新辦公室只有幾步之遙。奧本海默同時擔任原子能委員會總顧問委員會主席,他反對製造氫彈,支持國際軍備控制,因此與那些認為核彈越多越好的人越來越不和。儘管受到某些科學家、學者和政府官員的喜愛,但另一群人(J. 埃德加·胡佛、劉易斯·施特勞斯等人)對羅伯特·奧本海默的信仰感到憤怒,對他的個人傲慢感到不滿,於是結成了敵對集團,最終導致這位前絕密洛斯阿拉莫斯實驗室主任的安全許可被撤銷。

凱蒂拄著拐杖,與丈夫及其律師一起出席了安全聽證會的第一天上午會議,她的「臉上因最近爆發的麻疹而布滿斑點」(斯特雷辛斯基和克勞斯)。此後,她只允許作為證人出席聽證會。小組主席戈登·格雷問她:「奧本海默夫人,您是如何脫離共產黨的?」凱蒂回答:「走開。」當被問及為什麼她繼續與共產黨員在一起時,凱蒂回答說:「我離開了共產黨。我並沒有就這樣拋棄過去和友誼。」這場友誼講座未能說服小組成員,但卻在聽證會外為她贏得了分數。在這段長期緊張的現實生活中,凱蒂一反常態地贏得了奧本海默圈子裡的稱讚。普林斯頓大學數學家弗里曼·戴森將她描述為「我們的堅強後盾,就像她對羅伯特一樣」(亨納)。物理學家魯道夫·佩爾斯 (Rudolf Peierls) 將她描述為「一個非常勇敢的人」,尤其是在「面對敵人」時(斯特雷辛斯基和克勞斯)。

這是公眾形象。私下裡,基蒂的身體狀況很糟糕,而且越來越糟。她酗酒,經常受傷。由於胰腺炎幾乎一直疼痛,她服用大量藥物——為了止痛和睡眠。她拿著點燃的香煙打瞌睡,把床單和睡衣燒破了,據奧本海默的普林斯頓秘書維爾納·霍布森 (Verna Hobson) 說,她至少有一次放火燒了房子。然而,「如果有某種理由」這樣做,霍布森繼續說,「我看到她振作起來,而你不相信她可能做到」(「曼哈頓計劃的聲音」)。基蒂無法做到的是,無論是醉酒還是清醒,推翻安全小組的決定或振作她沮喪的配偶的精神。聽證會讓奧本海默夫婦感到憤怒和深深的痛苦。做出這些反應的並非只有他們。

他們的休憩地是聖約翰島,1957 年,他們在霍克斯內斯特灣外的兩英畝土地上建造了一座簡樸的海濱別墅,這塊地是從羅伯特和南希·吉布尼手中買來的。奧本海默一家在那裡游泳、釣魚、航行、赤腳行走,試圖忘記不久前的往事。在聖約翰,凱蒂在種植蘭花方面取得了巨大成功,但在討好吉布尼鄰居方面卻沒那麼成功。和許多前輩一樣,南希·吉布尼最初喜歡羅伯特,但不喜歡他的妻子。時間和距離扭轉了這種偏好。「我開始對凱蒂產生了一種偷偷摸摸的喜愛和尊重,」吉布尼坦言。「在她最糟糕的時候,她絕對沒有詭計,勇敢得像一頭小獅子,對自己的團隊非常忠誠。」吉布尼最終認為,羅伯特·奧本海默是「狡猾的人」(伯德和舍溫)。

根據進化生物學家林恩·馬古利斯發表的一篇文章,在奧本海默的這個階段,他可能在討好一位虔誠的學生的同時,對妻子表現出嘲諷般的殘忍。1955 年,在奧本海默的春假期間,馬古利斯在一次朝聖之旅中突然出現在奧爾登莊園。儘管凱蒂明顯不高興,羅伯特還是堅持讓馬古利斯陪同他們一家四口去城裡旅行,然後回到家裡,在那裡他展示了他的藝術收藏,並責備他「守口如瓶」的妻子「不太有趣」。馬古利斯詳細描述了奧皮的娛樂方式,包括握住客人的手,「深情地……用他憂鬱的藍眼睛」凝視著她——這些特別的關注讓馬古利斯「興奮不已」,感覺「陶醉在奧皮博士和春天的氣息中」。儘管馬古利斯的《與羅伯特·奧本海默共度周日早晨》是以非虛構形式出版的,但這次邂逅卻帶有獨幕劇的元素:佔有慾極強的妻子、消極好鬥的丈夫、不速之客的到來。

當奧本海默的首個舞台作品問世時,他還活著,他威脅要起訴劇作家海納·基普哈特,指控他於 1964 年創作了戲劇《J. 羅伯特·奧本海默案》。儘管這部戲劇獲得了極高的評價,觀眾也「被基普哈特對奧本海默的刻畫迷住了,他把奧本海默描繪得瘦弱無力,站在原告面前,就像現代伽利略一樣」,但奧皮非常不喜歡這部戲劇(伯德和舍溫)。他怒氣沖沖地說,聽證會並不是基普哈特所呈現的悲劇,而是鬧劇。

迄今為止,舞台和銀幕上對基蒂的刻畫都只是低級配角的刻畫。在所有作品中,她都無法與聯合主演相提並論。在卡森·克雷澤的戲劇《羅伯特·奧本海默的情歌》中,基蒂和吉恩·塔特洛克的光芒都被「前聖經時代的惡魔/第一女性」莉莉絲所掩蓋,而莉莉絲只有奧本海默才能看到。在湯姆·莫頓-史密斯的戲劇《奧本海默》中,基蒂喝酒(基蒂角色總是喝酒),在帕薩迪納花園派對上為奧比表演,給他端來一杯蘇格蘭威士忌和蘇打水,作為一個初為人母的母親,她抱怨道:「我身上有病味、變質的牛奶味和嬰兒屎味。」至於作曲家約翰·亞當斯和劇本作家彼得·塞拉斯為什麼讓基蒂在歌劇《原子博士》中演唱穆里爾·魯凱澤的詩歌,原因是缺乏。亞當斯解釋說,這些詩不是基蒂可以借鑒的「名言」(《曼哈頓計劃之聲》)。

BBC 的七集連續劇《奧本海默》中,由薩姆·沃特森飾演奧比,由賈娜·謝爾頓飾演的凱蒂則顯得更加潑辣。和其他角色一樣,凱蒂幾乎每場戲都是手裡拿著飲料——通常是飲料和香煙——只有在特殊情況下,她的手才會放在方向盤上。劇本淡化了奧比眾所周知的不耐煩和優越感;凱蒂填補了這一空白,稱格羅夫斯將軍為「肥胖的白痴」,稱愛德華·特勒為「怪胎」。當曼哈頓計劃安全負責人約翰·蘭斯代爾中校詢問凱蒂的共產主義過去時,她適時打斷了他的話:「我們知道你一直在嚇唬我們。」但這些才是亮點。除此之外,凱蒂這個角色還會斥責幫手,與奧皮的律師爭吵,喝酒越來越多,但享受得卻越來越少,並被嫂子傑基總結為「和往常一樣的不開心的婊子」。

儘管凱蒂的父母住在普林斯頓,離奧本海默一家只有一小時車程,但凱蒂很少見到他們。父母和女兒之間又出現了裂痕。弗朗茲於 1955 年去世。1956 年,凱蒂決定回到德國和姐姐希爾德住在一起,並預訂了挪威貨輪康科迪亞峽灣號的船票。在過境時,她脫光衣服,把一把椅子放在舷窗下面,然後爬了出來。她的屍體從未被發現。儘管航海日誌中記錄了證據,美國國務院也得出了自殺的結論,但希爾德還是堅信姐姐的死是一場意外,而凱蒂在寫給她姑姑的電報中假裝同意這一說法,該電報被轉載到《原子愛情故事》中:

我相信你說得對,那是一場意外。你已經盡了一切努力,不應該讓這件事折磨你。媽媽把剩下的所有東西都給了你,大約 9,000 美元和她的衣服。我原本希望你最終能得到一切,現在一切都成真了。

在家附近,凱蒂一定認為,考慮到她自己的健康狀況,奧比會比她活得更久。1966 年 1 月,他的喉嚨被發現有惡性腫瘤。儘管進行了手術和放射治療,但癌症一年後複發,這次無法手術。為了遵從羅伯特的意願,凱蒂將他的骨灰撒在霍克斯內斯特灣,就在他們海濱別墅的視線範圍內。 「在奧皮死後一兩年內」,傳記作者伯德和舍溫寫道,他們似乎對確定具體時間不感興趣,書的重點也轉移了,「凱蒂開始和羅伯特的密友兼前學生鮑勃·塞伯爾同居。」 傳記作者斯特雷辛斯基和克勞斯這樣介紹凱蒂/塞伯爾的關係:「凱蒂做了她一直做的事情,當她發現自己沒有男人時。她環顧四周,發現有另一個人可以陪她,這次是羅伯特·塞伯爾。」儘管這對情侶打算環遊世界,但凱蒂在哥倫比亞海岸附近病倒,並於 1972 年 10 月 27 日在巴拿馬城的一家醫院死於栓塞。她的骨灰也被撒在霍克斯內斯特灣。羅伯特·塞伯爾與托尼·奧本海默的朋友和同齡人,年輕得多的菲奧娜·聖克萊爾一起生活,他們於 1979 年結婚。值得注意的是:沒有任何消息來源指責羅伯特·塞伯爾沒有女人的生活;沒有任何消息來源指責羅伯特·塞伯爾與身邊最近的女性有染。

目前,相信歷史善待基蒂·奧本海默,就等於相信「沒有負面宣傳」這句格言。彼得·奧本海默的女兒多蘿西·范德福德選擇從長遠角度看待問題。在「曼哈頓計劃之聲」採訪中,范德福德談到她從未認識的祖母時說:「她是一個多姿多彩、直言不諱的人……而女性不一定直言不諱、多姿多彩。隨著時間的推移,我們對事物的理解也不同了。」

作者:Kat Meads

她被問及她的共產主義背景,她表現堅定

基蒂·奧本海默通過她的前夫約瑟夫·達萊特接觸到了共產主義。據《美國普羅米修斯》報道,起初,她只被允許加入青年共產主義聯盟,這是她在分發《每日工人報》后獲得的會員資格。她通過達萊特繳納會費並結識了該黨的其他成員。1935 年,她繼續擔任該黨的「文學代理人」。她甚至參加了在巴黎舉行的反對西方對西班牙內戰保持中立的抗議活動。

這些活動後來又困擾著她和她的丈夫,尤其是在 50 年代,在他接受美國原子能委員會的安全聽證會期間。

儘管凱蒂很緊張,但後來她向朋友透露,她看起來鎮定自若。伯德和舍溫寫道:「她表現得輕鬆、冷靜,準確地回答了每個問題。」她看起來「直率而鎮定」,這可能是她小時候父母教育她嚴格紀律的結果。

當被問及美國共產黨員和蘇聯共產黨員之間的區別時,凱蒂說:「就我而言,有兩個答案。在我還是共產黨員的時候,我們國家有共產黨。我認為美國共產黨關心的是內部問題。我現在不再相信這一點了。我相信整個事情是相互關聯的,並蔓延到世界各地。」

當再次被叫去時,凱蒂重申她已經離開了黨,並繼續為她的丈夫辯護。「凱蒂一絲不苟,」伯德和舍溫寫道。 「就連 [羅傑] 羅伯(聽證會上盤問的律師)都無法觸及她。她冷靜而又對每一個細微之處保持警惕,毫無疑問,她比她所辯護的丈夫更能作證。」

在洛斯阿拉莫斯工作期間,凱蒂不想被限制在傳統的妻子角色中。她曾在研究輻射健康危害的亨佩爾曼博士手下兼職做實驗室技術員,但一年後辭職了。她仍然有自己的職業抱負,並且「感到越來越受困」和「職業受阻」,伯德和舍溫寫道。生活在與世隔絕的洛斯阿拉莫斯並沒有幫助她。多年後,她在普林斯頓也有同樣的感受,當時她的丈夫是高等研究院的院長。在那裡,凱蒂感到壓力很大,要「扮演『院長的妻子』的角色」,「就像一隻被關在籠子里的母老虎」,伯德和舍溫報道說。

凱蒂很聰明,但以言辭尖刻而聞名。然而,她和丈夫互相依靠。 「她的事業推動了羅伯特的事業,從那時起,這對她產生了壓倒性的、控制性的影響力,」奧本海默的合作者和朋友羅伯特·塞伯爾在《美國普羅米修斯》中說道。凱蒂的朋友、奧本海默的前秘書維爾納·霍布森也在書中說:「她是羅伯特最偉大的知己和顧問。他告訴了她一切。……他非常依賴她。」

羅伯特·奧本海默於 1967 年在普林斯頓去世,享年 62 歲,死於喉癌。他的妻子將他的骨灰撒在他們位於維爾京群島聖約翰的家中。後來,她搬去和他們多年的朋友羅伯特·塞伯爾住在一起。據《紐約時報》報道,凱蒂於 1978 年在巴拿馬安康的一家醫院去世,享年 62 歲,當時她因腸道感染和右臂栓塞而去世。

去世時,她是她的遊艇 Moonraker 的船長,剛剛完成加勒比海之旅。她和船員們計劃通過巴拿馬運河航行到日本。

瓊·弗朗西斯·塔特洛克----奧本海默的另一女友也是共產黨員並牽連到他

瓊·弗朗西斯·塔特洛克(英語:Jean Frances Tatlock,1914年2月21日—1944年1月4日),美國精神科醫師、美國共產黨黨員,黨刊《西部工人》的記者、撰稿人。她也因與曼哈頓計劃負責人、「原子彈之父」羅伯特·奧本海默關係曖昧而為人熟知。

瓊的父親約翰·斯特朗·佩里·塔特洛克是對古英語語文學領域頗有研究的學者,專門研究英國中世紀作者傑弗里·喬叟。

瓊畢業於瓦薩學院,其後就讀於斯坦福醫學院,走上精神科醫生的道路。1936年,還是研究生的瓊初識加利福尼亞大學伯克利分校物理系教授羅伯特·奧本海默。然而根據友人回憶錄顯示,瓊塔其實是一位女同性戀者。在長期各方壓力的狀態下:對於自己性傾向的苦惱與壓力、與奧本海默事後涉及婚外情關係、再加上自己是共產黨員,瓊遭到美國聯邦調查局嚴密監視,電話遭到竊聽。最終瓊患上重性抑鬱疾患,1944年1月4日用浴缸溺水自殺身亡,得年 29 歲。

早年生活

1914年2月21日,瓊·弗朗西斯·塔特洛克在美國密歇根州安阿伯出生,是約翰·斯特朗·佩里·塔特洛克和妻子瑪喬麗(Marjorie,本姓芬頓(Fenton))的小女兒。瓊的哥哥名叫休(Hugh),是一名醫生。瓊的父親則是密歇根大學英語系教授,研究古英語語文學,是英國中世紀作者傑弗里·喬叟、英國戲劇、詩歌及伊麗莎白時代文學的專家,著有大約60本相關領域的著作,包括1912年出版的《傑弗里·喬叟詩作全集》(The Complete Poetical Works of Geoffrey Chaucer)、1950年出版的《喬叟的思想與藝術》(The Mind and Art of Chaucer)。1915年至1925年,約翰在斯坦福大學英文系擔任教授,1925年至1929年轉任哈佛英文系教授,隨後回到舊金山灣區,在加利福尼亞大學伯克利分校擔任英文教授。

瓊·塔特洛克高中就讀於馬薩諸塞州劍橋的劍橋林奇和拉丁學校和伯克利的威廉姆斯學院(Williams College)。1930年,瓊轉學到瓦薩學院,1935年畢業回到伯克利,在斯坦福醫學院完成前置課程,同時擔任美國共產黨西岸分部黨刊《西部工人》(Western Worker)的記者兼撰稿人。之後正式就讀斯坦福醫學院,希望成為精神科醫生,最終成為1941屆畢業生。畢業后在華盛頓聖伊麗莎白醫院擔任實習醫師,在錫安山醫院(Mount Zion Hospital,現加州大學舊金山分校醫學中心)精神科擔任住院醫生。

與奧本海默的情史

曾有一段時間,瓊為自己的性取向感到苦惱,曾向一位朋友這樣寫道:「有那麼一段時間,我覺得自己是同性戀。從某種程度上講,我必須得承認這一點,但是從邏輯上講,我不是去承認,因為我並不具備男人氣質。」1936年,當時還是研究生的瓊結識了當時還是加利福尼亞大學伯克利分校物理系教授的羅伯特·奧本海默。兩人是通過奧本海默的女房東瑪麗·艾倫·沃什伯恩(Mary Ellen Washburn)認識的,當時沃什伯恩正在舉辦募款活動,以支持共產黨有份扶植的西班牙第二共和國。

隨後瓊和奧本海默展開了一段富有激情的戀愛歷程,期間奧本海默兩次求婚,但被對方拒絕。瓊被認為在1930年代末期讓奧本海默了解到激進政治派,認識參與或同情美國共產黨及相關組織的人士,包括魯迪·蘭伯特和托馬斯·艾迪斯。後來奧本海默與凱瑟琳·奧本海默相戀的時候,瓊還和他保持往來,而凱瑟琳在1940年11月1日就已經和奧本海默結婚。1941年的新年,奧本海默和瓊一起度過,之後兩人還在舊金山的馬克·霍普金斯酒店見面。

1954年安全聽證會期間,奧本海默與瓊好友的聯繫被當成了證明他是共產黨的證據。在1954年3月4日寫給美國原子能委員會主席肯尼斯·尼科爾斯少將的信中,奧本海默這樣描述他與瓊的關係:

1936年春,朋友向我介紹了大學英語系知名教授的女兒瓊·塔特洛克。同年秋天,我開始向她求愛,我們的關係越來越親密。我們至少有兩次覺得我們關係親密到可以結婚了,覺得我們可以訂婚了。1939年至她去世的1944年,我很少去見她。她跟我說她是美國共產黨黨員。她與共產黨的關係時好時壞,共產黨從未給她想要的東西。我不認為她真的對政治感興趣,她只不過是在愛這個國家,愛這個國家的人民,關心這些人民的生活。事實證明,她只不過是眾多旅行者及共產黨員的朋友,這當中許多人我在後來也認識。我不應該讓大家覺得我完全是因為瓊才結交的左翼朋友,不應該對這些迄今為止離自己這麼遙遠的事業產生同理心,包括西班牙保皇黨的事業,以及對外來移民工人進行組織。我也說過其他一些我有參與過的事業,我喜歡建立新友誼的感覺。那時候,我覺得自己將會為我所處時代、為我的國家帶來一些影響。

In the spring of 1936, I had been introduced by friends to Jean Tatlock, the daughter of a noted professor of English at the university; and in the autumn, I began to court her, and we grew close to each other. We were at least twice close enough to marriage to think of ourselves as engaged. Between 1939 and her death in 1944 I saw her very rarely. She told me about her Communist Party memberships; they were on again, off again affairs, and never seemed to provide for her what she was seeking. I do not believe that her interests were really political. She loved this country and its people and its life. She was, as it turned out, a friend of many fellow travelers and Communists, with a number of whom I was later to become acquainted. I should not give the impression that it was wholly because of Jean Tatlock that I made leftwing friends, or felt sympathy for causes which hitherto would have seemed so remote from me, like the Loyalist cause in Spain, and the organization of migratory workers. I have mentioned some of the other contributing causes. I liked the new sense of companionship, and at the time felt that I was coming to be part of the life of my time and country.

部分歷史學家認為奧本海默在為曼哈頓計劃奮戰的時候,瓊與他產生婚外情,其他人則斷言奧本海默1943年6月中旬擔任洛斯阿拉莫斯實驗室主管后,兩人只見過一面。1943年6月14日,奧本海默到伯克利聘請大衛·霍金斯擔任他的行政助理。當天,奧本海默坐著瓊的1935款綠色普利茅斯轎跑車,與瓊來到一家墨西哥餐廳,之後在瓊位於舊金山蒙哥馬利街1405號的寓所過夜。整個過程中,美軍的特務都在外面的街道密切監視兩人。這次見面中,瓊向奧本海默示愛,希望永遠留在他身邊。但是這次見面過後,奧本海默就再也沒有見過她。

伊迪絲·阿恩斯坦·詹金斯(Edith Arnstein Jenkins)回想起她與瓊好友梅森·羅伯遜(Mason Robertson)的交談,當中瓊向梅森表示自己是女同性戀,有人據此推斷瓊與沃什伯恩之間存在戀愛關係。作為一名接受培訓的精神科醫生,她被要求接受精神分析,因此諮詢了齊格弗里德·伯恩菲爾德,在1940年代,同性戀被認為是需要克服的病態狀況,而這也可能導致她最終選擇自殺。

逝世

瓊晚年患有重性抑鬱疾患,在錫安山醫院接受治療。1944年1月5日下午1點,瓊的父親抵達她在蒙哥馬利街1405號的寓所。父親按響門鈴,但無人回應,隨後從窗戶爬進屋內。最終父親在浴室發現了已經死亡的瓊,當時她躺在一堆靠墊上,頭埋在水半滿的浴缸中。現場留有一張未簽名的遺書,上面寫著:

我恨透這一切了......對於愛過我、幫助過我的人,向你們致以我全部的愛與勇氣。我想過活命,想過奉獻,但不知為何,我麻木了。我用盡全力去理解,但就是力不從心......我覺得我這輩子都會造成他人的包袱——我所能做的,至少是為這個紛擾的世界免除一個麻木靈魂的負擔。

I am disgusted with everything... To those who loved me and helped me, all love and courage. I wanted to live and to give and I got paralyzed somehow. I tried like hell to understand and couldn't... I think I would have been a liability all my life—at least I could take away the burden of a paralyzed soul from a fighting world.

她的父親找到她的信件,從中篩選出一些信件和照片,丟進壁爐里燒掉。下午5點10分,他致電霍爾斯特德殯儀館(Halstead Funeral Home),殯儀館又致電警方。5點30分,警方在副驗屍官的陪同下抵達現場。瓊去世的時候,聯邦調查局還在密切監視她,也還在竊聽她的電話,所以第一個知道她自殺的人是聯邦調查局局長約翰·埃德加·胡佛,他是通過電傳打字機得知的。隨後灣區各大報紙報道了瓊的死訊。

沃什伯恩向洛斯阿拉莫斯實驗室的夏洛特·瑟伯爾發了一份電報,夏洛特利用自己是圖書管理員的身份進入基地技術區(Technical Area),讓她的丈夫、物理學家羅伯特·瑟伯爾向奧本海默傳遞瓊的死訊。羅伯特來到奧本海默辦公室的時候,奧本海默已經知道了瓊的死訊。實驗室的安全主管、皮爾·德席爾瓦上尉通過竊聽及軍方情報部門的口中了解消息,率先透露給奧本海默。瓊曾跟奧本海默講過英國詩人約翰·多恩的詩作,當中的《聖十四行詩》出現「三位一體」這個詞,而奧本海默主導的首次核試驗就叫「三位一體」,這從某種程度上是在向瓊致敬。1962年,萊斯利·理查德·格羅夫斯向奧本海默查證「三位一體」的出處,從而引出了以下回復:

「是我提議的......至於我為什麼會選這個名字,具體就不太清楚了,但我知道我腦子在想些什麼,想的是約翰·多恩的詩,一首在他去世前寫的詩。我知道,也喜歡這首詩,它是這麼說的:

如同所有平坦的地圖上,以及我自己身上,

西邊和東邊,都是連成一體的,

所以,死亡也觸及著復活。

As West and East

In all flatt Maps—and I am one—are one,

So death doth touch the Resurrection.

還有一個,就是多恩更為著名的詩歌開頭:

三一神啊,求禰破碎我的心

Batter my heart, three person'd God.」

1944年2月,法庭死因裁判裁定瓊為「自殺,動機不明」。在屍檢報告中,驗屍官發現瓊在死前不久吃得很飽,還服用了一些巴比妥類藥物,但劑量未達到致死程度。另外,在她體內還發現了水合氯醛的痕迹,這種藥物如果和酒混合在一起,可以產生一種名為「Mickey Finn」的迷醉葯,不過瓊血液內並沒有酒精,但胰臟有出現過量飲酒造成的損傷。而身為在醫院工作的精神科醫生,瓊可以輕而易舉獲得水合氯醛等鎮靜劑。驗屍官推斷死亡時間為1月4日下午4點30分,死因為「急性肺水腫,附帶肺充血」,是在浴缸溺水時造成的。推斷瓊當時跪在浴缸旁,服用了水合氯醛,將頭浸入水中。

歷史學家及瓊的哥哥休有時會猜測她的死是否真的是自殺,因為現場存在諸多疑點。陰謀論觀點認為瓊被曼哈頓計劃的特務暗殺,這個說法據稱得到1975年丘奇委員會的支撐,當中詳細闡述了美國情報部門暗殺行動的細節。在電視劇《曼哈頓計劃》及2023年上映的電影《奧本海默》中,都出現了瓊被暗殺的場景,其中《奧本海默》的場景是一隻戴著手套的手把她按在水裡。有醫生曾評論道:「如果你很聰明,想要殺人的話,這種方法不錯。」

瓊的父親將瓊的遺體送去火葬。

水合氯醛

催眠葯

水合氯醛的催眠作用首先於1869年發現。由於水合氯醛很容易合成,因此自此以後它便成為廣泛使用的催眠葯。

水合氯醛用於治療失眠、煩躁不安和驚厥,是19世紀末和20世紀前期時很常用的催眠葯,當時很多明星的死亡都與水合氯醛服藥過量或其副作用有關,比如瑪麗蓮·夢露和約翰·丁達爾(John Tyndall)。在20世紀中期時很大程度上被巴比妥類藥物[6]以及此後的苯二氮䓬類藥物所代替。也曾用作基礎麻醉的輔助用藥,但目前已很少使用。在中華人民共和國,知名的水合氯醛使用者是中國共產黨中央委員會主席毛澤東,是為了治療困擾已久的失眠症。 一般以口服溶液、膠漿或灌腸方式給葯。口服催眠劑量30分鐘即可誘導入睡,持續4-8小時,醒后無不適感。催眠作用溫和,無明顯後作用。大劑量可引起昏迷和麻醉,抑制延髓呼吸及血管運動中樞,導致死亡。對腎和肝有損害。催眠機理可能與巴比妥類藥物類似。因此水合氯醛被用作強姦犯罪前使用的催眠葯。

在體內可被迅速吸收。大部分分佈於肝臟和其他組織內,1小時達高峰,維持4-8小時。水合氯醛在體內很快被乙醇脫氫酶還原為三氯乙醇;三氯乙醇是發生催眠作用的主要物質。三氯乙醇的血漿半衰期約為8小時,它與葡糖醛酸結合而失活,經腎臟排出 。

《美國經典普羅米修斯:J·羅伯特·奧本海默的勝利與悲劇》

- [08/02]瘞旅文

- [08/02]怎麼回事?卡達為紐約警局新局長中東之行買單

- [08/04]歡迎來到副油箱的故鄉

- [08/06]你可能不知道你知道的楊慎詩

- [08/07]徐燦《踏莎行》

- [08/11] 奧本海默和鄧稼先的老婆都是共產黨員,其他呢?

- [08/13]張問陶望夜 誰有一個假身體

- [08/16]《恨賦》很醒腦? 哲學很耐死?

- [08/18]黑川粉戴MAGA帽被花旗球場刁難引關注

- [08/20]曠野試探 在劫難逃

- [08/20]周樹人周作人在酒樓上及其它

- [08/20]周作人 日本的東西我什麼都喜歡

- [08/22]美國財政部副部長與烏克蘭財政部長通話

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.前塵往事]