- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

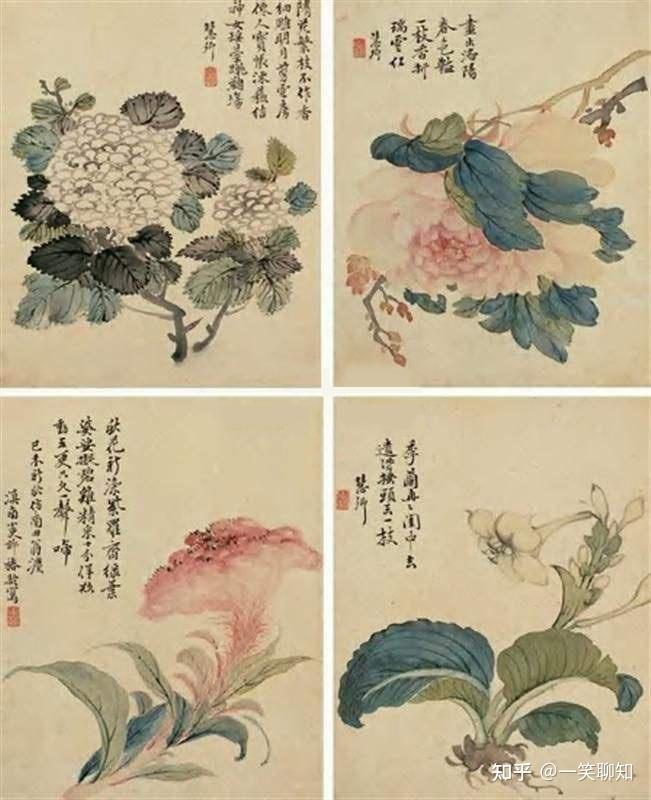

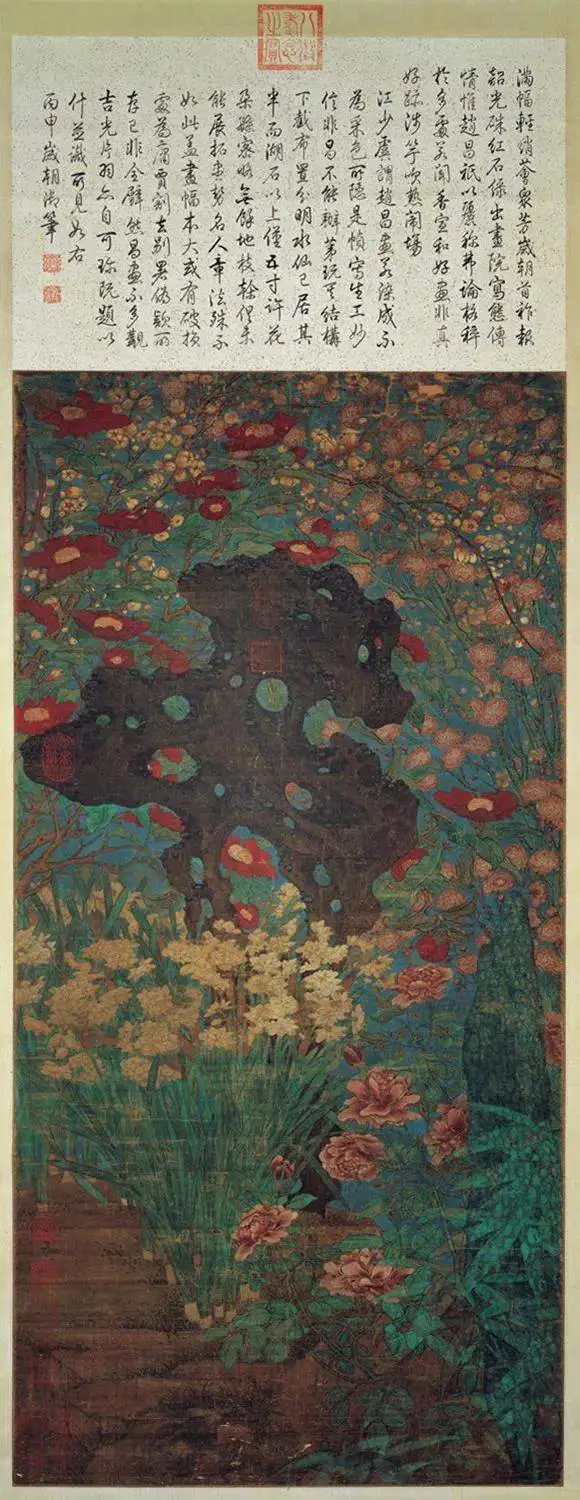

所謂折枝花, 是處理花卉布局的一種方法,它不是描繪整個花樹、卉草的形狀,而是選取其中的一株或一截,精心加以繪製。

這種畫法是中國畫獨有, 這種畫法的創造者就是詩中提到的邊鸞。

雙鳳鳴梧圖 邊鸞(傳) 作

枯槎雙鳧 邊鸞(傳) 作

繪畫史上的地位

在中國繪畫史上,邊鸞有著特殊的歷史地位。他是花鳥畫在唐代獨立成科並走向成熟的代表性畫家。元代湯垕《畫鑒》指出,「唐人花鳥,邊鸞最為馳譽」,「要知花鳥一科,唐之邊鸞,宋之徐、黃,為古今規式。所謂前無古人,後無來者是也」。

榛荊鵪鶉圖 邊鸞(傳) 作

邊鸞花鳥畫的藝術成就

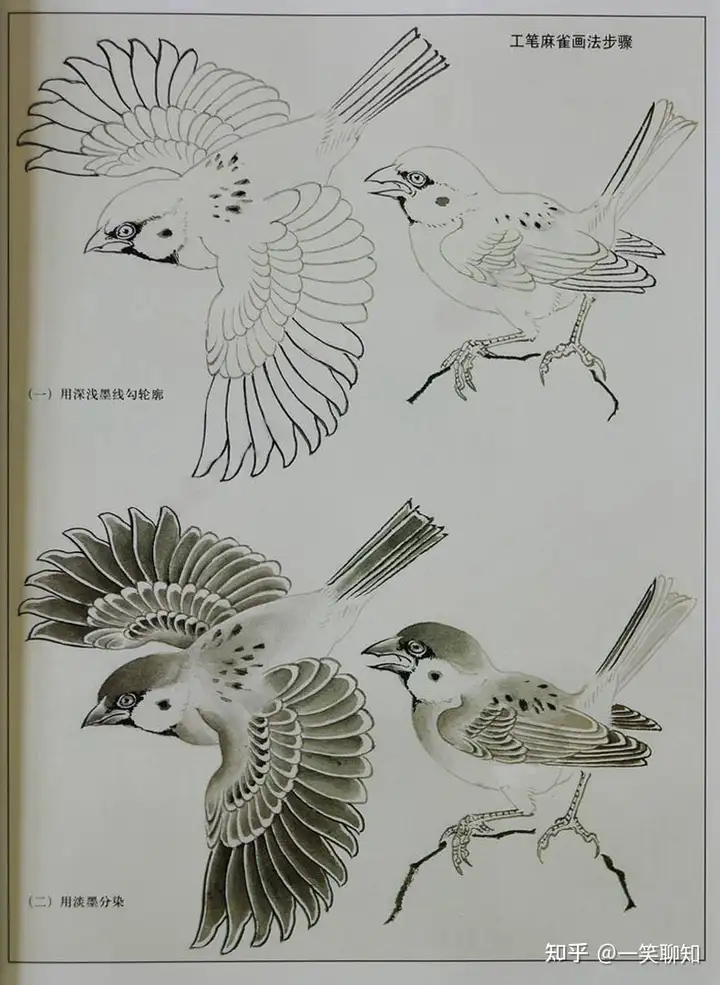

首先,全面提高了花鳥畫技法的藝術表現力。邊鸞花鳥畫的藝術表現力超越了同時代的所有花鳥畫家。形神塑造方面,邊鸞著意於描繪花卉禽鳥的姿態和神情,追求形神兼備,達到了「窮羽毛之變態,奪花卉之芳妍」的藝術高度。其筆下禽鳥姿態萬千、靈動自然,花卉嬌艷多姿、活色生香。用筆設色方面,邊鸞「下筆輕利,用色鮮明」,屬於工筆渲染範疇。他在用筆上發展了盛唐以來輕利靈巧的一面,精工秀妍、輕健爽利;在用色上則大膽創新,突破成規,能做到根據具體物象「隨時施宜」。邊鸞筆下鮮活可愛、水色淋漓的花卉受到當時乃至後代人的喜愛。北宋董逌在《廣川畫跋》中這樣記載邊鸞的《牡丹圖》:「然花色紅淡,若浥露疏風,光色艷發,披哆而潔,燥不失潤澤,凝結則信設色有異也。」南宋周密《雲煙過眼錄》評價邊鸞的《五色葵花》:「花心皆突出,數蜂抱花心不去,活動精彩,真奇物也。」

粉翅濃香共撲春,林園彷彿落花塵。誰教草露吟秋思,驚覺南華夢裡人。

——《寫生蛺蝶圖》上題詩

昌花寫生逼真,而筆法軟俗,殊無古人格致,然時亦未有其比。

——歐陽修

《寫生蛺蝶圖》(局部)

大中祥符(1008-1016)年間,正值晉國公丁謂權勢顯赫、名震天下之時。不知何由,他卻「以白金五百兩為(趙)昌壽」。趙昌無故受祿,驚訝莫名:「貴人以賄及我,非有求乎?」於是親往丁府謝禮。丁謂將趙昌延請至東閣,將「生菜數窠,及爛瓜生果等」放置桌上,囑託他繪製。趙昌鋪紙研墨,揮毫創作,「俱得形似」。這段經歷使得趙昌聲譽更旺。

《寫生蛺蝶圖》(局部)

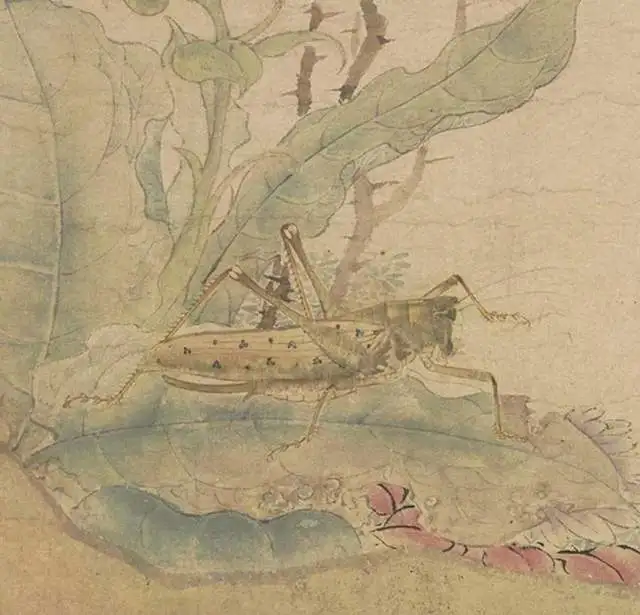

有關趙昌生平事迹和藝術思想的史料,以及傳世作品都很少,這則記載在劉道醇《宋朝名畫評》中的事迹,為我們了解自詡「寫生趙昌」的趙昌提供了生動資料。北宋畫家趙昌,字昌之,四川人。擅長畫花鳥,注重寫生,其畫形象準確生動,風格清秀,在宋代畫卉畫中獨具新面貌。雖趙昌為丁謂所作之畫現已不存,但我們仍可從其傳世作品《寫生蛺蝶圖》中一窺其藝術風格。畫作描繪的是秋天的田園風光,幾朵白色小花在枯黃的雜草叢間,開得略帶凄美,即便有遠處的綠草和近處的紅葉,也遮掩不住大面積枯黃的蘆葦帶來的秋意。飛舞的蝴蝶似乎費力地在這深秋尋找著稀缺的花朵,唯一的一株花草被蚱蜢佔領著,被吸引來的蝴蝶猶豫著是否要停在花朵之上。昆蟲間似乎在爭奪秋天所剩不多的生機,蚱蜢很謹慎地注視著盤旋空中的蝴蝶,似乎也在思忖著對策。遠處還有蛺蝶飛來,在秋天的荒蕪之中,一場資源爭奪戰蓄勢待發。昆蟲間相互的回應給人很多聯想。

枯草旁的花朵

這是岸邊的一角,水草叢生,荊棘、野菊、霜葉和偃伏的蘆葦等,爬滿了岸邊。小花用筆簡率,變化自然,用雙鉤、暈染法繪近處花卉的陰陽向背,使人看上去,花兒們似乎正在秋風中搖搖曳曳,給人種動態的美感。蚱蜢和蝴蝶,暈染出不同質感:蚱蜢的翅顯得堅硬厚實,像一個盔甲戰士,隨時會彈跳出去的有力後腿,和靈活的前肢不停地晃動著。相較之下,蝴蝶的翅膀則顯得柔軟,粉狀物布滿全身,動作輕盈柔美,剛柔形成強烈對比。畫面表面看上去有一種平和、寧靜的意境和格調,其實暗含競爭,競爭從來都是自然界最普遍的規則。

蓄勢待發的蚱蜢

在構圖布局上,作者將景物集中在下半部,上方留下很大的空白,給人秋高氣爽的空曠感,岸邊的植物雖然長得繁雜,但錯落有致。三隻美麗的蝴蝶,在空中翩翩飛舞,一隻蚱蜢正在向上觀望。《寫生蛺蝶圖》設色明快柔和,線條簡練變化豐富,突破了北宋花鳥畫院體成熟僵化的束縛,豐富了花鳥畫的技法,形成了一種更為貼近自然的新風格。

枯黃的蘆葦帶來濃濃秋意

花鳥畫借景抒情,借景言志,一幅好的作品絕對不只是技巧本身,是作品背後傳遞出來的觀察和思考。這幅花鳥畫雖名為《寫生蛺蝶圖》,但是可想而知,這個寫生的過程絕對不是如相機一樣瞬息的永恆,而是被編導出來的。這是趙昌根據其對自然界中的花卉、草蟲、粉蝶長期細緻的觀察和寫生,把花草、蟲蝶的生長規律及習性體味、琢磨得爛熟於胸后所作的。然後根據畫面情趣需要,編排了一場蛺蝶和蚱蜢爭秋的雅趣圖。

蝴蝶細如髮絲的根根須腳

作品在構圖上壓低地面和植物的空間,使得秋高氣爽的秋天曠野的感覺更強烈,在物象表現上,作者用雙勾填色法畫土坡、草叢、蛺蝶。其勾線富於頓挫和粗細變化,墨色亦有濃淡輕重之分,敷色積染多層,特別是蛺蝶的翅翼更因積染而色彩濃艷厚重,從而與主要以植物色染就的草葉形成「輕」與「重」的對比。

蝴蝶色彩濃艷

圖中蛺蝶的形象最為傳神,作者逼真地刻畫了蛺蝶之翼薄如絹紗的質感、絢麗斑斕的花紋,以及蛺蝶細如髮絲的根根須腳。傳神的筆墨展示了作者深厚的寫生功底,使本圖成為研究古代蝶種的形象資料。趙昌作畫特別注重觀察寫生。早年學畫期間就常常早起,趁清晨朝露未乾之時,邊觀察邊調彩作畫,他喜畫折枝花卉,技法上妙於敷色,以形傳神,能將所畫對象的特徵、情態,描繪得惟妙惟肖,不愧有「寫生趙昌」的美譽。

畫中三隻蝴蝶形象傳神

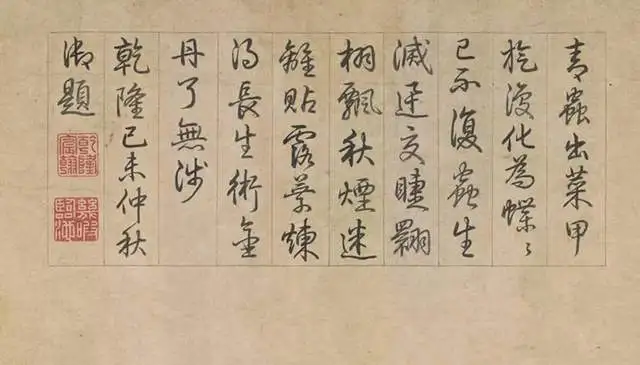

《寫生蛺蝶圖》流傳有序,畫卷上無作者款印,但收藏印鑒卻極為豐富,留有各朝代收藏印章39枚。清代,《寫生蛺蝶圖》轉入收藏家梁清標之手,旋即又歸入清內府,備受乾隆皇帝賞識。乾隆在畫上題詩道:青蟲出菜甲,起複化為蝶。蝶已不復蟲,生滅迅交睫。翻栩飄秋煙,迷離貼露葉。煉得長生術,金丹了無涉。

乾隆御題

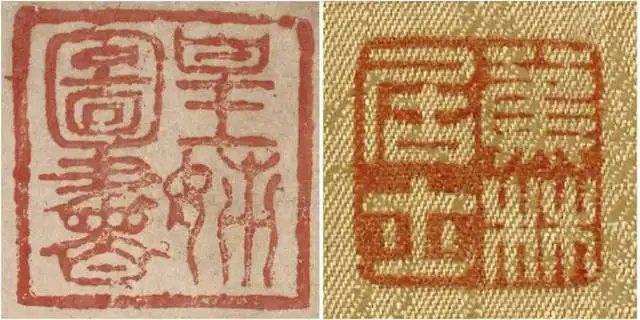

左圖:魯國大長公主「皇姊圖書」印 右圖:梁清標「蕉林居士」印

北宋初年,黃筌父子成為皇家畫院一時之標桿,這種「黃家富貴」一統天下的格局,阻礙了花鳥畫的進一步發展,及至崔白、崔愨、吳元瑜出現后,風格大變。如果說崔白及其追隨者改變了當時花鳥畫壇因循守舊的風氣,並使花鳥畫創作出現新的繁榮的話,那麼稍早於崔白的趙昌,則以其恢復花鳥畫寫生傳統方面的歷史性貢獻,揭開了北宋中期花鳥畫變革的序幕,成為這次變革的先驅者。

趙昌《歲朝圖軸》台北故宮博物院藏

趙昌《竹蟲圖》東京國立博物館藏

趙昌《杏花圖團扇》台北故宮博物館藏

關於《寫生蛺蝶圖》北宋花鳥畫家趙昌的代表作;描寫的是秋天池塘邊的景色;體現了趙昌注重觀察寫生的藝術主張;該作品流傳有序上邊有39枚收藏印章;對北宋花鳥畫的發展影響巨大。

- [04/04]「反以色列」黑人國會議員競選紐約猶太富縣三連任 民調落後強勁對手

- [04/04]屌炸天的女權主義小鳥 上海丈夫都受不了

- [04/05]快訊! 法官駁回川普對喬治亞州 2020 年選舉案的言論自由質疑

- [04/05]身體健康的28歲荷蘭女 因嚴重抑鬱症決定安樂死

- [04/05]強震中台灣護士爭先護嬰兒視頻感動全網

- [04/05] 誰言一點紅 解寄無邊春

- [07/14]奧巴馬弟弟寫書揭其使用合成物再造

- [07/16]黑石公司撤回行刺川普槍手主演的廣告

- [07/16]共和黨人慶祝川普任命 JD 萬斯為副總統 對手抨擊

- [07/17]對成為川普副總統人選的反應的反應

- [07/18]潤宇宙的馬天才和混色界的牛天使互封「跪族」稱號

- [07/22]洪秀全帝王詩霸氣完勝毛澤東 宮威比肩習近平 ?

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

評論 (0 個評論)

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇

- 法道濟:七律 吊屈原

- 往事並不如煙:圍城

- 往事並不如煙:醉桃

- jc0473:路在遠方

- jc0473:早春二月