- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

一

中國現代的官僚政治也正如同以往的傳統官僚政治一樣,在本質上,有一定的社會經濟條件範圍著。特如我們前篇所說,那些對官僚政治在不斷發生著限制作用的社會經濟條件本身,同時又在辯證的蒙受官僚政治的影響,所以,我們除了指出中國現代官僚政治是在何等社會經濟基礎上取得其生存以外,還得看它是如何施反作用於那種基礎,看它在現代的全歷程中,即從鴉片戰役開始現代化以來,該經歷了多少轉化階段。

從鴉片戰役以來,已經是一個世紀了,中國社會還一直是留滯在過渡的狀態中。要死的不曾很知價的死去,要生的不克很順利的成長起來。一般的講,一切過渡社會才正好是官僚政治孕育發達的溫床。但中國的特殊社會歷史條件,即使它在封建的經濟基礎上成立了如此長期的官僚政治,等到它臨到真正的過渡階段,它的官僚政治也自無法與近代初期西歐各國所發生的官僚政治採取同一的形態和實現相同的轉化歷程。

大體說來,中國現代官僚政治曾經歷三個演化階段:第一階段是由鴉片戰役到辛亥革命,我稱此為傳統的舊官僚政治的覆敗期;第二階段是由辛亥革命到抗戰發生以前,我稱此為新舊官僚政治的推盪接續期;第三階段是由抗戰直到現在,我稱此為新官僚政治的成長期。本篇只就前一階段加以說明,而關於第二、第三階段,則打算分別留在下兩篇從長討論。

二

現在先來考察第一階段,考察舊官僚政治的覆敗過程。

我已在前篇說明:中國傳統的官僚統治,到了清代中葉以後,已逐漸變得與新起的社會經濟現實不相適應,甚至在許多方面極相矛盾了。但同時我又指出,當時國內國外動搖傳統官僚政治的社會因素在不絕增加或成長,而支持那種統治的外在、內在力量也並不曾示弱; 這是舊的官僚統治其所以竟能一直維繫到愛新覺羅統治結束才歸於頹敗、分解的基因。

事實上,愛新覺羅王朝的統治與它所推行的專制官僚統治是分不開的。但作著理論的研究,卻容許我們這樣加以分別,即,假使當時中國的統治者不是異族的愛新覺羅王朝,而是同族的什麼王朝,則在社會轉型當中少了一項種族間的猜忌與傾軋,對於限制或代置官僚政治的憲政或議會政治的採行,也許較能容易實施像日本那樣的立憲步驟,那一來,中國傳統的專制官僚政治形態的歷史交代也許是另一個方式,也許還較能保持一些官僚政治本身所最需要的形式上的體面。但因為最高統治階層——愛新覺羅王朝,是以異族自主中國,於是當時稍有覺悟、稍有時代認識的漢族臣民,非到圖窮匕見階段,不敢提出任何牽涉到君上至尊大權的政治革新步驟,而在滿族,它恐怕任何性質的政治革新都將是有利於被支配的漢族,而不利於它的統治的生死關頭,一直要等到它把專制官僚政治的一切弱點暴露盡了,一切丑丟盡了,它才從中國政治舞台上滾開。因此,中國到清代因了版圖,人口的增大、增多,因了落後異族統治大文化國,需要動員以往一切社會文化統治手段作為更包羅的典章制度,尤其因了經濟愈來愈見發達活躍。而促使其發展到最高峰的傳統專制官僚政治體制,卻竟也在清代末期表現得最悲慘、最不可收拾了。

從這一線索來考察舊專制官僚政治分解的歷程,以次幾個關鍵是值得注意的。

三

太平軍革命——反滿清,不反對專制的封建官僚統治。

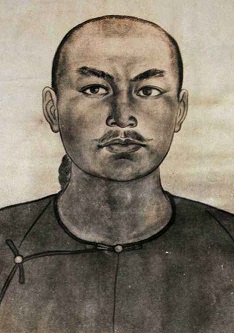

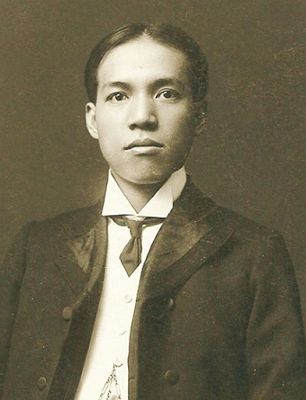

姓名:洪秀全

姓名:洪秀全

小名:火秀

性別:男

朝代:清代

出生地:花縣福源水

出生日期:1814年1月1日

逝世日期:1864年6月1日

太平天國綱領性文件。1853年(咸豐三年)下半年在天京(今江蘇南京)頒布。太平天國在反對清朝統治和外國侵略的農民戰爭中,曾設想了「地上天國」或「小天堂」的理想,作為這次革命的目標。這種理想集中體現在天朝田畝制度中,其核心是廢除封建土地私有制。其中規定,遍天下土地全歸以天王為代表的「上主」所有,確定「凡天下田,天下人同耕」的原則,好壞搭配,平均分配給每個成員。成員以家庭為單位,從事農業生產,兼營種桑養蠶、餵豬、飼雞、織縫衣裳等副業。

太平天國綱領性文件。1853年(咸豐三年)下半年在天京(今江蘇南京)頒布。太平天國在反對清朝統治和外國侵略的農民戰爭中,曾設想了「地上天國」或「小天堂」的理想,作為這次革命的目標。這種理想集中體現在天朝田畝制度中,其核心是廢除封建土地私有制。其中規定,遍天下土地全歸以天王為代表的「上主」所有,確定「凡天下田,天下人同耕」的原則,好壞搭配,平均分配給每個成員。成員以家庭為單位,從事農業生產,兼營種桑養蠶、餵豬、飼雞、織縫衣裳等副業。

可是,專制官僚統治雖借其「魔力」把太平天國拆台了,它自己本身卻不但在此大規模的叛亂與「戡亂」過程中曝露了一切弱點,斲喪了僅有的元氣,且還被迫制出了不少反對力量。

第一個反對力量可以說是政治上的離心運動的抬頭。我們一再講到中國封建官僚政治是當作專制政體的副產物而產生的。清代的中央集權體制到乾嘉時代已經達到了中國集體政治的最高峰,由鴉片戰役到太平軍革命,已經說明那種統治在中國南部已經失卻了制馭的能力,而總督、巡撫在靖亂過程中的軍政權力的擴大,滿族大臣、將軍們所表現的無能以及漢族官吏勢力的相對伸張,都顯示一種對滿族專制皇帝的離心力量已經在開始醞釀著,而由對外門戶洞開,特別在南部各省,引起的經濟變動,自無疑要使那種醞釀愈來愈趨於表面化,而況同時還有——

第二個反對力量,即「洋務運動」的發生。太平天國政治上的失敗,我們已講到是由帝王思想的作祟,但它在戰爭技術上失敗的原因,卻顯然是由於洋兵、洋槍、洋炮幫助了大清帝國,李鴻章曾公開表示上海附近戰爭之轉敗為勝,「實戈登大炮之力」。加之,在太平天國尚未平定的1860年,英法兩國的聯軍又挾其長槍大炮攻破了帝都北京,並趕走了咸豐皇帝,其結果,在敵人佔據帝都中籤訂的《天津條約》,當然比南京條約還要付出更大的代價。所以,中興諸功臣如曾國藩、左宗棠、李鴻章等在太平天國平定后竭力「講求洋器」,以為武備「能與西洋火器相埒,平中國有餘,敵外國亦無不足」;「中國但有開花大炮輪船兩樣,西人即可斂手」(以上均為李鴻章語)。此後二十餘年間的輪船製造廠、機器製造局、招商局、水師學堂、旅順軍港、南北洋電報局、武備學堂、北洋艦隊等等的相繼籌辦,都是由那種認識出發的。但「開花大炮與輪船」兩樣的仿造,雖然是關係技術的東西,卻需要一長序列的社會、政治、文化條件來與它相配合;一個腐敗的專制官僚統治顯然無法擔當此種「建設」工作,反之,那些「建設」的任何一點成就卻可視為是與專制官僚統治對抗或鬥爭的結果。所以,即使是皮毛模仿的「洋務運動」,在某種意義上,也不得不理解為是反專制官僚統治的一種業作。

然而,專制官僚統治不適於任何新興事業,不適於成就富國強兵的任務,直到1894年的中日戰爭,才被明確的證驗出來。

四

戊戌政變——反專制的封建官僚統治,不反對清室。

中日戰爭的慘敗,雖不一定證明「但有開花大炮輪船兩樣」便「敵外國亦無不足」的認識的破產,但卻能證明專制的官僚統治根本就不易有充分而有效的開花大炮和輪船,就是有了那一套東西,也根本不能發揮效力。關於前一點,試看下面的說明:統治腐敗、貪污的病,「從西太後起一直到最下級的小官吏,能免了的很少。西太后除了移用國家正當的軍政費供自己個人的享樂外,又率領宮廷內的妃嬪及閹宦小人,相率出賣官爵,於是上行下效,凡供職於政府機關的人員,也相率以苞苴賄賂圖謀個人位置的維持並升遷。北洋海陸軍的重要將領及主管人員,多屈身於李蓮英的門下稱門生;苞苴賄賂品的來源,不外刻扣軍餉,侵吞公帑,於是弄得軍事上的設備窳劣不堪」。關於后一點,「當時政治上的各方面,軍事上、外交上、財政上以及其他,無不一盤散沙。……就軍事上說,海軍衙門說是管理並指揮全國海軍的,但實際上僅能指揮北洋艦隊;若要調遣北洋以外的南洋艦隊,就非繞一個彎,先打電報和南洋大臣商議不可,即海軍衙門本身,總理之下,有兩個會辦,再加上兩個幫辦;總理有『權』無『能』,會辦、幫辦則有『能』有『不能』,而『權』則彼此相埒;故在該衙門的自身,事事就不能統一。陸軍的不統一,更甚於海軍。兵部是配調機關; 各省的兵,已經成了各省督撫的兵,李鴻章可以直接調遣的限於北洋的陸軍;其他各省的軍隊雖然可以奏調,但是編製訓練器械既不統一,指揮的將校又各不相習,那種散漫無紀的狀況,比海軍更甚」。

就消極方面言,由維新運動受到鼓勵的是一切落後、守舊、頑固勢力的大抬頭。他們由反對外國的新法進而把當時山東直隸各處因生活困迫激起的民變轉移為鞏固統治的手段。所謂「義和團」事件,所謂「拳匪之變」,就是在這種「維舊排新」、「扶清滅洋」的好打算下釀成的。在事變推演過程中,由西太後到接近他的滿族權臣以至若干地方巡撫官吏,有的竟相信拳民可以用呼風喚雨、飛沙走石的邪術和《封神榜》上許多天兵天將的法寶去打敗洋人;有的雖知道拳民邪術絕不可恃,卻因為怕開罪西太后,觸怒那些頑固人物,相率袖手坐視其發展。直到八國聯軍陷大沽,逼天津,破北京,西太后挾光緒帝出奔西北,這愛新覺羅王朝和中國專制的封建官僚統治最後一次的最無法罩飾的出醜才作了一個結束。它們在前此應付鴉片戰役、英法聯軍之役、中日戰役,還只表現貪污、顢頇與無能,而這一次則叫全國、叫全世界明瞭它們是如何無可救藥的頑固、執迷不悟和無知無恥。一切壞的東西,一定要讓它找機會壞個痛快,它才肯罷休的。

然而,我們還得看看「戊戌政變」此後在積極一方面的影響。

五

辛亥革命——反清室兼及專制的封建官僚統治。

經過戊戌政變,一向囿於「君臣之義」、「列祖列宗及我皇上深仁厚澤涵濡煦育數百年之恩」(康有為《公車上書》中語),因而企圖「保護聖主,復大權,清君側,肅宮廷」,以和平手段完成君主立憲政治的改良派碰壁了。而與此改良運動同時發生或平行進展的革命運動是曾經一度為改良運動的抬頭,為改良運動在新舊士大夫中,在全國各地政治性團體中,乃至在革命運動因以進行的華僑和會黨中,所喚起的一些緋紅色的幻想,而遭受了極大的阻礙;等到改良運動在「戊戌政變」中徹底失敗,前此站在改良主義旗幟下的個人或政治團體,或者被激動而辯證的轉移到革命運動中來,或者至少已漸相信這是唯一的可能改革途徑了。

當時革命運動的領袖是孫中山先生。他自始就認定在有長期專制傳統的中國,溫和的改良主義決無法實行,而任何政治改革也決不能對愛新覺羅王朝的中國抱著何等期待。因此,打倒滿清統治與推翻專制的封建官僚統治,都是建立中華民國不可避免的消極前提。所以他說:「革命的宗旨,不專在排滿,當與廢除專制,創造共和,并行不悖。」而他對於當時作為革命總組織的「中國同盟會」的誓言,且提議用「驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權」十六個字,以為驅逐了滿清、建立了民國不算革命成功,民族的平等,民權的平等,是要經濟上平等,才能有所保障的。事實上,他在滿清未推倒以前,已經具體而微的把三民主義作為革命理想了。

可是,孫中山先生的革命運動雖在「戊戌政變」后得到一個發展的轉機,但腐朽和醜態百出的舊專制官僚統治卻並不因為它在「義和團」事件中的丟醜就安然滾開,反之,它的執著與無賴卻寧是變本加厲了。西太后從西北逃難歸來之後,為挽回顏面,收拾人心,「下詔罪己」的一套戲法搬出來了,前此光緒帝在「百日維新」中實施過的幾項「新政」,重又拿來表演一番; 此後鑒於國內外輿論的攻擊和革命運動的愈形擴展,乃狡獪的實施一種便於排斥漢人、削弱地方權勢,並使清代萬世一系的統治受到法律保障的偽裝憲政。然而事已至此,多一項新花樣,也不過多一項出醜的機會,辛亥革命已迫在眉睫了。

辛亥革命的偉大成就,不在它推翻了滿族統治,而在它同時還至少在形式上推翻了數千年的專制統治;它雖不曾徹底的挖除專制官僚統治所由建立的封建經濟基礎,致使我們在時近半個世紀后的今日還嘆惜致恨於「革命尚未成功」,而隨著那種封建經濟基礎的解體與變形,完全傳統型的專制官僚政治形態,畢竟不能不說是由此作著歷史交代的開頭了。

下面且看舊專制官僚統治對新專制官僚統治的推移轉化。

這是需要把它與以往形態作一較詳細的比較考察才得明白的。

中國現代的官僚政治也正如同以往的傳統官僚政治一樣,在本質上,有一定的社會經濟條件範圍著。特如我們前篇所說,那些對官僚政治在不斷發生著限制作用的社會經濟條件本身,同時又在辯證的蒙受官僚政治的影響,所以,我們除了指出中國現代官僚政治是在何等社會經濟基礎上取得其生存以外,還得看它是如何施反作用於那種基礎,看它在現代的全歷程中,即從鴉片戰役開始現代化以來,該經歷了多少轉化階段。

從鴉片戰役以來,已經是一個世紀了,中國社會還一直是留滯在過渡的狀態中。要死的不曾很知價的死去,要生的不克很順利的成長起來。一般的講,一切過渡社會才正好是官僚政治孕育發達的溫床。但中國的特殊社會歷史條件,即使它在封建的經濟基礎上成立了如此長期的官僚政治,等到它臨到真正的過渡階段,它的官僚政治也自無法與近代初期西歐各國所發生的官僚政治採取同一的形態和實現相同的轉化歷程。

大體說來,中國現代官僚政治曾經歷三個演化階段:第一階段是由鴉片戰役到辛亥革命,我稱此為傳統的舊官僚政治的覆敗期;第二階段是由辛亥革命到抗戰發生以前,我稱此為新舊官僚政治的推盪接續期;第三階段是由抗戰直到現在,我稱此為新官僚政治的成長期。本篇只就前一階段加以說明,而關於第二、第三階段,則打算分別留在下兩篇從長討論。

二

現在先來考察第一階段,考察舊官僚政治的覆敗過程。

我已在前篇說明:中國傳統的官僚統治,到了清代中葉以後,已逐漸變得與新起的社會經濟現實不相適應,甚至在許多方面極相矛盾了。但同時我又指出,當時國內國外動搖傳統官僚政治的社會因素在不絕增加或成長,而支持那種統治的外在、內在力量也並不曾示弱; 這是舊的官僚統治其所以竟能一直維繫到愛新覺羅統治結束才歸於頹敗、分解的基因。

事實上,愛新覺羅王朝的統治與它所推行的專制官僚統治是分不開的。但作著理論的研究,卻容許我們這樣加以分別,即,假使當時中國的統治者不是異族的愛新覺羅王朝,而是同族的什麼王朝,則在社會轉型當中少了一項種族間的猜忌與傾軋,對於限制或代置官僚政治的憲政或議會政治的採行,也許較能容易實施像日本那樣的立憲步驟,那一來,中國傳統的專制官僚政治形態的歷史交代也許是另一個方式,也許還較能保持一些官僚政治本身所最需要的形式上的體面。但因為最高統治階層——愛新覺羅王朝,是以異族自主中國,於是當時稍有覺悟、稍有時代認識的漢族臣民,非到圖窮匕見階段,不敢提出任何牽涉到君上至尊大權的政治革新步驟,而在滿族,它恐怕任何性質的政治革新都將是有利於被支配的漢族,而不利於它的統治的生死關頭,一直要等到它把專制官僚政治的一切弱點暴露盡了,一切丑丟盡了,它才從中國政治舞台上滾開。因此,中國到清代因了版圖,人口的增大、增多,因了落後異族統治大文化國,需要動員以往一切社會文化統治手段作為更包羅的典章制度,尤其因了經濟愈來愈見發達活躍。而促使其發展到最高峰的傳統專制官僚政治體制,卻竟也在清代末期表現得最悲慘、最不可收拾了。

從這一線索來考察舊專制官僚政治分解的歷程,以次幾個關鍵是值得注意的。

三

太平軍革命——反滿清,不反對專制的封建官僚統治。

國人對於太平天國迄今還沒有一個定評。它的發生,在本質上殆顯然與每個王朝末期的農民叛亂具有同一性質;我們略一參閱當時農民的困蹶情形,由於土地集中及官吏貪污、勒索活動即可見其一斑。乾隆時湖南巡撫楊錫紱曾說:「近日田之歸於富戶者,大約十之五六,舊時有田之人,今俱為佃耕之戶,每歲所入,難敷一年口食。」(《皇朝經世文編》卷三九)農民儘管吃不飽,負擔卻加重得厲害。曾國藩亦曾慨乎言之:「……然自銀價昂貴以來,民之完納愈苦,官之追呼亦愈酷,或本家不能完,則鎖拿同族之殷實者,而責之代納,甚者或煩其親戚,押其鄰里,百姓怨憤,則抗拒而激成巨案,如湖廣之耒陽崇陽,江西之貴谿撫州,此四案者,雖閭閻不無刁悍之風,亦由銀價,官吏之浮收,差役之濫刑,真有日不聊生之勢。」(同上,卷三二)「官逼民反」之內在原因已成,

而英國發動鴉片戰役之大炮則從外面加速促其實現。卡爾·馬克思當時曾在《紐約論壇報》分析此中經緯:「1840年戰爭失敗以後,中國所付給英國的賠款,大宗鴉片消耗,鴉片貿易所引起的金銀外溢,外國競爭對地方生產的破壞影響,全部國家行政機關的腐敗」都變成了太平軍革命的誘因。「鴉片加速取得對中國人的統治,皇帝及其拘泥的官僚們就逐漸喪失其統治」;天朝的皇帝在大炮下低頭,而在皇帝治下的人民卻正因神聖不可侵犯的皇帝的低頭,而反敢於抬起頭來反抗了。所以這新的外來影響,再加上當時沿東南各省商工業的逐漸變形與新生,遂使那次大規模的農民叛變不但帶有濃厚的種族的、宗教的色彩,且還在某種程度上表現出一些市民的特質。然而畢竟一半由於傳統統治習染太深,一半也由於市民根基薄弱,洪、楊一批有勇氣叛變的人物,一到達「自古帝王都」的南京,便作著「帝王夢」,相互間發生爭奪權力的內訌。中山先生評述太平天國失敗的原因說:「洪秀全當時在廣西起來,打過湖南、湖北、江西、安徽,建都南京,滿清天下大半為他們所有。但是太平天國何以終歸失敗呢?……依我的觀察……最大的原因,是他們那一般人到了南京,就互爭皇帝,閉起門來大相殘殺。第一楊秀清和洪秀全爭權,洪秀全既做了皇帝,楊秀清也想做皇帝……因為發生做皇帝的內亂,韋昌輝便殺了楊秀清,消滅他的軍隊。韋昌輝把楊秀清殺了之後,也專橫起來,又和洪秀全爭權。後來大家把韋昌輝消滅。當時石達開聽見南京發生了內亂,便從江西趕到南京,想去排解,後來見事無可為,並且自己也被人猜疑,都說他也想做皇帝,他就逃出南京,把軍隊帶到四川,不久也被清兵消滅。……太平天國的勢力便因此大衰。……所以那種失敗,完全是由於大家想做皇帝。」(見《民族主義》第一講)

姓名:洪秀全

姓名:洪秀全小名:火秀

性別:男

朝代:清代

出生地:花縣福源水

出生日期:1814年1月1日

逝世日期:1864年6月1日

太平天國的「哈謨雷特」的結局,顯然是由於那些發難的首腦人物只知道要推翻滿清的異族統治而無意去推翻專制的封建官僚政治,不但無意去推翻專制的封建官僚統治,且進而想建立專制的封建官僚統治來與舊有的相抗衡。「以暴易暴兮,不知其非矣」;他們雖在南京建都后頒布了一種「天朝田畝制度」,主張廢除舊的土地私有關係,並在其中擬訂了一些不同於舊統治的社會政策與政治制度,可是他們的帝王思想把所有新的企圖都取消了。中國專制的封建官僚統治本身竟變成了銷毀、鎔解一切反對勢力或革命力量的洪爐。

太平天國綱領性文件。1853年(咸豐三年)下半年在天京(今江蘇南京)頒布。太平天國在反對清朝統治和外國侵略的農民戰爭中,曾設想了「地上天國」或「小天堂」的理想,作為這次革命的目標。這種理想集中體現在天朝田畝制度中,其核心是廢除封建土地私有制。其中規定,遍天下土地全歸以天王為代表的「上主」所有,確定「凡天下田,天下人同耕」的原則,好壞搭配,平均分配給每個成員。成員以家庭為單位,從事農業生產,兼營種桑養蠶、餵豬、飼雞、織縫衣裳等副業。

太平天國綱領性文件。1853年(咸豐三年)下半年在天京(今江蘇南京)頒布。太平天國在反對清朝統治和外國侵略的農民戰爭中,曾設想了「地上天國」或「小天堂」的理想,作為這次革命的目標。這種理想集中體現在天朝田畝制度中,其核心是廢除封建土地私有制。其中規定,遍天下土地全歸以天王為代表的「上主」所有,確定「凡天下田,天下人同耕」的原則,好壞搭配,平均分配給每個成員。成員以家庭為單位,從事農業生產,兼營種桑養蠶、餵豬、飼雞、織縫衣裳等副業。可是,專制官僚統治雖借其「魔力」把太平天國拆台了,它自己本身卻不但在此大規模的叛亂與「戡亂」過程中曝露了一切弱點,斲喪了僅有的元氣,且還被迫制出了不少反對力量。

第一個反對力量可以說是政治上的離心運動的抬頭。我們一再講到中國封建官僚政治是當作專制政體的副產物而產生的。清代的中央集權體制到乾嘉時代已經達到了中國集體政治的最高峰,由鴉片戰役到太平軍革命,已經說明那種統治在中國南部已經失卻了制馭的能力,而總督、巡撫在靖亂過程中的軍政權力的擴大,滿族大臣、將軍們所表現的無能以及漢族官吏勢力的相對伸張,都顯示一種對滿族專制皇帝的離心力量已經在開始醞釀著,而由對外門戶洞開,特別在南部各省,引起的經濟變動,自無疑要使那種醞釀愈來愈趨於表面化,而況同時還有——

第二個反對力量,即「洋務運動」的發生。太平天國政治上的失敗,我們已講到是由帝王思想的作祟,但它在戰爭技術上失敗的原因,卻顯然是由於洋兵、洋槍、洋炮幫助了大清帝國,李鴻章曾公開表示上海附近戰爭之轉敗為勝,「實戈登大炮之力」。加之,在太平天國尚未平定的1860年,英法兩國的聯軍又挾其長槍大炮攻破了帝都北京,並趕走了咸豐皇帝,其結果,在敵人佔據帝都中籤訂的《天津條約》,當然比南京條約還要付出更大的代價。所以,中興諸功臣如曾國藩、左宗棠、李鴻章等在太平天國平定后竭力「講求洋器」,以為武備「能與西洋火器相埒,平中國有餘,敵外國亦無不足」;「中國但有開花大炮輪船兩樣,西人即可斂手」(以上均為李鴻章語)。此後二十餘年間的輪船製造廠、機器製造局、招商局、水師學堂、旅順軍港、南北洋電報局、武備學堂、北洋艦隊等等的相繼籌辦,都是由那種認識出發的。但「開花大炮與輪船」兩樣的仿造,雖然是關係技術的東西,卻需要一長序列的社會、政治、文化條件來與它相配合;一個腐敗的專制官僚統治顯然無法擔當此種「建設」工作,反之,那些「建設」的任何一點成就卻可視為是與專制官僚統治對抗或鬥爭的結果。所以,即使是皮毛模仿的「洋務運動」,在某種意義上,也不得不理解為是反專制官僚統治的一種業作。

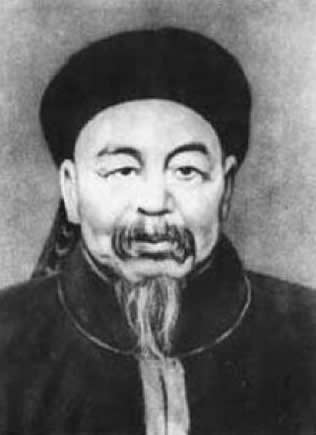

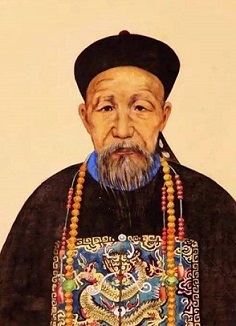

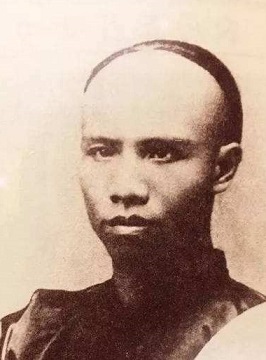

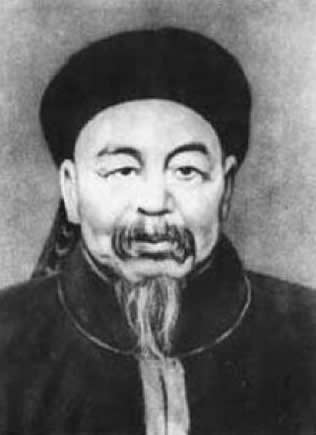

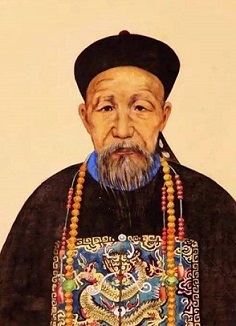

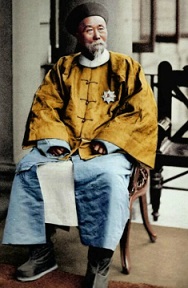

左宗棠(1812.11.10—1885.9.5)曾國藩(1811.11.26.-1872.3.12)李鴻章(1823.2.15—1901.11.7)

四

戊戌政變——反專制的封建官僚統治,不反對清室。

中日戰爭的慘敗,雖不一定證明「但有開花大炮輪船兩樣」便「敵外國亦無不足」的認識的破產,但卻能證明專制的官僚統治根本就不易有充分而有效的開花大炮和輪船,就是有了那一套東西,也根本不能發揮效力。關於前一點,試看下面的說明:統治腐敗、貪污的病,「從西太後起一直到最下級的小官吏,能免了的很少。西太后除了移用國家正當的軍政費供自己個人的享樂外,又率領宮廷內的妃嬪及閹宦小人,相率出賣官爵,於是上行下效,凡供職於政府機關的人員,也相率以苞苴賄賂圖謀個人位置的維持並升遷。北洋海陸軍的重要將領及主管人員,多屈身於李蓮英的門下稱門生;苞苴賄賂品的來源,不外刻扣軍餉,侵吞公帑,於是弄得軍事上的設備窳劣不堪」。關於后一點,「當時政治上的各方面,軍事上、外交上、財政上以及其他,無不一盤散沙。……就軍事上說,海軍衙門說是管理並指揮全國海軍的,但實際上僅能指揮北洋艦隊;若要調遣北洋以外的南洋艦隊,就非繞一個彎,先打電報和南洋大臣商議不可,即海軍衙門本身,總理之下,有兩個會辦,再加上兩個幫辦;總理有『權』無『能』,會辦、幫辦則有『能』有『不能』,而『權』則彼此相埒;故在該衙門的自身,事事就不能統一。陸軍的不統一,更甚於海軍。兵部是配調機關; 各省的兵,已經成了各省督撫的兵,李鴻章可以直接調遣的限於北洋的陸軍;其他各省的軍隊雖然可以奏調,但是編製訓練器械既不統一,指揮的將校又各不相習,那種散漫無紀的狀況,比海軍更甚」。

一句話:單從軍事建設、技術建設上講求富國強兵、講求「安內攘外」的大理想,由於中日戰爭曝露出一切腐敗無能現象而歸於幻滅了。於是,在這以前已經有所醞釀的政治改革活動便找到了一個大做文章的機會。經士兼政論家康有為、梁啟超一派人物的維新運動應時產生了。他們的基本政治運動綱領是依開明的君主立憲政體的理想展開的。當時戰勝國日本的明治天皇是他們想藉以模造光緒皇帝的樣本。因此,他們的保國強國號召就是想不變更清室的統治權,而只改善其統治方式、改善其專制的封建官僚形態。但無論他們在理論上作著這種區別,是如何殷切期望避免改革上所必然要遭遇到的困難,而在實際上,清室的統治是與專制的封建官僚統治分不開的。所以,有名的「百日維新」,雖由光緒皇帝決定像實行科考改試策論,於京師設立農工商總局,並裁撤冗員及駢枝機關……一類無傷大體的新政,此外,除康梁外,又任用了號稱「四卿」的楊銳、劉光第、譚嗣同、林旭一流維新人物,實在談不到什麼激烈的改革,卻馬上激起了西太后及整個滿族官員的不滿,而漢族的守舊人物更怕「維新」不能維持他們的祿位,也都拚命反對,以致光緒在給「四卿」的所謂「衣帶詔」中,極可憐的表示:「頑固守舊大臣,朕固無可如何,然卿曹宜調處其間,使國富兵強,大臣不掣肘,而朕又上不失慈母之意,否則朕位且不保,何又於國?」後來,「朕位且不保」竟成了讖語;排斥西太后勢力的計謀尚在醞釀,西太后對維新人物一網打盡的布置卻已經安排好了。六君子被殺害,光緒帝被囚禁,前此被稱為新政的若干節目,重又恢復過來了,一切像是仍舊的,但這次政變畢竟留下了極不可忽視的影響。

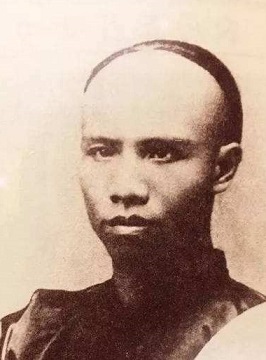

康有為 (1858/3/19—1927/3/31梁啟超 (1873/2/23—1929/1/19日 ) 譚嗣同(1865年3月10日—1898年9月28日)

就消極方面言,由維新運動受到鼓勵的是一切落後、守舊、頑固勢力的大抬頭。他們由反對外國的新法進而把當時山東直隸各處因生活困迫激起的民變轉移為鞏固統治的手段。所謂「義和團」事件,所謂「拳匪之變」,就是在這種「維舊排新」、「扶清滅洋」的好打算下釀成的。在事變推演過程中,由西太後到接近他的滿族權臣以至若干地方巡撫官吏,有的竟相信拳民可以用呼風喚雨、飛沙走石的邪術和《封神榜》上許多天兵天將的法寶去打敗洋人;有的雖知道拳民邪術絕不可恃,卻因為怕開罪西太后,觸怒那些頑固人物,相率袖手坐視其發展。直到八國聯軍陷大沽,逼天津,破北京,西太后挾光緒帝出奔西北,這愛新覺羅王朝和中國專制的封建官僚統治最後一次的最無法罩飾的出醜才作了一個結束。它們在前此應付鴉片戰役、英法聯軍之役、中日戰役,還只表現貪污、顢頇與無能,而這一次則叫全國、叫全世界明瞭它們是如何無可救藥的頑固、執迷不悟和無知無恥。一切壞的東西,一定要讓它找機會壞個痛快,它才肯罷休的。

然而,我們還得看看「戊戌政變」此後在積極一方面的影響。

五

辛亥革命——反清室兼及專制的封建官僚統治。

經過戊戌政變,一向囿於「君臣之義」、「列祖列宗及我皇上深仁厚澤涵濡煦育數百年之恩」(康有為《公車上書》中語),因而企圖「保護聖主,復大權,清君側,肅宮廷」,以和平手段完成君主立憲政治的改良派碰壁了。而與此改良運動同時發生或平行進展的革命運動是曾經一度為改良運動的抬頭,為改良運動在新舊士大夫中,在全國各地政治性團體中,乃至在革命運動因以進行的華僑和會黨中,所喚起的一些緋紅色的幻想,而遭受了極大的阻礙;等到改良運動在「戊戌政變」中徹底失敗,前此站在改良主義旗幟下的個人或政治團體,或者被激動而辯證的轉移到革命運動中來,或者至少已漸相信這是唯一的可能改革途徑了。

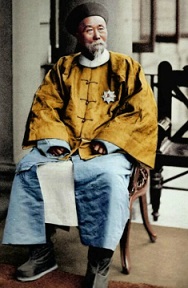

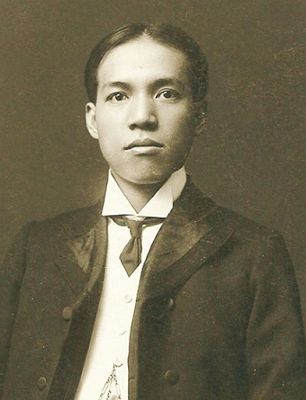

孫中山(1866年11月12日-1925年3月12日)

當時革命運動的領袖是孫中山先生。他自始就認定在有長期專制傳統的中國,溫和的改良主義決無法實行,而任何政治改革也決不能對愛新覺羅王朝的中國抱著何等期待。因此,打倒滿清統治與推翻專制的封建官僚統治,都是建立中華民國不可避免的消極前提。所以他說:「革命的宗旨,不專在排滿,當與廢除專制,創造共和,并行不悖。」而他對於當時作為革命總組織的「中國同盟會」的誓言,且提議用「驅除韃虜,恢復中華,創立民國,平均地權」十六個字,以為驅逐了滿清、建立了民國不算革命成功,民族的平等,民權的平等,是要經濟上平等,才能有所保障的。事實上,他在滿清未推倒以前,已經具體而微的把三民主義作為革命理想了。

可是,孫中山先生的革命運動雖在「戊戌政變」后得到一個發展的轉機,但腐朽和醜態百出的舊專制官僚統治卻並不因為它在「義和團」事件中的丟醜就安然滾開,反之,它的執著與無賴卻寧是變本加厲了。西太后從西北逃難歸來之後,為挽回顏面,收拾人心,「下詔罪己」的一套戲法搬出來了,前此光緒帝在「百日維新」中實施過的幾項「新政」,重又拿來表演一番; 此後鑒於國內外輿論的攻擊和革命運動的愈形擴展,乃狡獪的實施一種便於排斥漢人、削弱地方權勢,並使清代萬世一系的統治受到法律保障的偽裝憲政。然而事已至此,多一項新花樣,也不過多一項出醜的機會,辛亥革命已迫在眉睫了。

辛亥革命的偉大成就,不在它推翻了滿族統治,而在它同時還至少在形式上推翻了數千年的專制統治;它雖不曾徹底的挖除專制官僚統治所由建立的封建經濟基礎,致使我們在時近半個世紀后的今日還嘆惜致恨於「革命尚未成功」,而隨著那種封建經濟基礎的解體與變形,完全傳統型的專制官僚政治形態,畢竟不能不說是由此作著歷史交代的開頭了。

下面且看舊專制官僚統治對新專制官僚統治的推移轉化。

這是需要把它與以往形態作一較詳細的比較考察才得明白的。

(作於1948年)王亞南

- [03/11]官僚(士宦) vs平民(農民)的社會政治生活與經濟生活分析

- [03/11]官僚政治對於中國社會長期停滯的影響及其現代轉型

- [03/12]電影《奧本海默》中的事實與虛構:一位核歷史學家的判斷

- [03/12]「美國頭號通緝犯」的前世今生

- [03/12]忽然迎面好風吹

- [03/13] 傳統的舊官僚政治之覆敗

- [03/13]新舊官僚政治的推移,轉化與新官僚政治的成長

- [03/13]中國官僚政治的前途

- [03/14]瑞典學者訪談: 即使韓國主張中立,在中俄眼中也只是西方

- [03/14]「不願意就別來」,日本向外國人徵收旅遊稅

- [03/14]數百條五星級垂涎評論!著名的傳統愛爾蘭燉牛肉食譜

- [03/15]從亨利.亞當斯其言其人看美國今昔之異同

- [03/15]金正恩開著"我們的世界上威力最強的新型坦克"冒頭

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.政經軍事]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[政經軍事]博文更多

- 國華B:烏克蘭的和平

- change?:中國官僚政治的諸特殊表象

- 國華B:中國製造業地位堪憂?

- Brigade:看文壇那把大火,燒出幾多舍利子

- LaoQian:老錢ZT:咋辦?

- change?:美軍F-35B降落挪威 突發!中國間諜飛艇再次侵入美國本土

- change?:美海軍華人科學家開發先進的新型水下感測器系統

- change?:藉助蝴蝶的美國國防工程研究

- 國華B:人工智慧索拉 (Sora)

- 國華B:明星的奢侈

- 聖勞倫斯河評論:普京能否連任? 烏克蘭戰爭可能在今年5月停火

- 國華B:《繁花》落盡之後

- 8288:他奶奶的,美國到底啥時候能衰落?

- change?:戰爭準備? 數百架美國尖端作戰裝備降落在伊朗邊境附近

- 聖勞倫斯河評論:時評回顧

- 國華B:哈佛再出豬隊友

- change?:韓媒: 投資者速撤中國,掀對印加碼熱潮

- change?:韓外長趙兌烈與中國王毅首次通話「不要遣返脫北者」

- 8288:樹立台灣的話語權 - 駁斥「反分裂國家法」

- 聖勞倫斯河評論:我提前半年判斷美國以中國為唯一對手 捅破世界是美中二極格局真相