- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

亨利·阿爾弗雷德·基辛格(/ˈkɪsəndʒər/;,原名海因茨·阿爾弗雷德·基辛格,1923年5月27日-2023年11月29日)是一位美國政治家、外交官、政治學家和地緣政治顧問,曾擔任美國總統理查德·尼克松和傑拉爾德·福特政府的國務卿和國家安全顧問。

基辛格是一名猶太難民,1938 年與家人逃離納粹德國。在美國,他在學業上表現出色,於 1950 年以優異的成績從哈佛大學畢業,師從威廉·揚德爾·埃利奧特 (William Yandell Elliott) 學習政治學。 他分別於 1951 年和 1954 年獲得哈佛大學文學碩士和哲學博士學位。

1969 年至 1977 年間,基辛格在美國外交政策中發揮了重要作用,率先推行與蘇聯的緩和政策,精心策劃與中國開放關係,在中東開展所謂的穿梭外交以結束贖罪日 戰爭,並談判《巴黎和平協定》,結束了美國對越南戰爭的介入。 離開政府後,他成立了基辛格聯合公司,一家國際地緣政治諮詢公司。 基辛格寫了十幾本有關外交歷史和國際關係的書籍。

基辛格的遺產是美國政治中一個兩極分化的話題。 他被學者廣泛認為是一位有效的國務卿,並因支持名為「現實政治」的務實政治方針而對美國盟友犯下的戰爭罪行視而不見。 由於他在越南戰爭停火談判中的行動,基辛格在有爭議的情況下獲得了 1973 年諾貝爾和平獎。

早年生活和教育

基辛格於 1923 年 5 月 27 日出生於德國巴伐利亞州菲爾特市,原名海因茨·阿爾弗雷德·基辛格(德語發音:[haɪnts ˈʔalfʁeːt ˈkɪsɪŋɐ]),是家庭主婦保拉(娘家姓斯特恩;1901-1998 年,來自洛伊特斯豪森)和一名教師路易斯·基辛格(1887-1982)的兒子。; 他有一個弟弟沃爾特(Walter,1924-2021 年),是一名商人。 基辛格的家庭是德國猶太裔,他的曾曾祖父 Meyer Löb 於 1817 年採用「基辛格」作為自己的姓氏,取自巴伐利亞溫泉小鎮巴特基辛根。基辛格童年時期喜歡踢足球。 他效力於 SpVgg Fürth 青年隊,該隊是當時全國最好的俱樂部之一。 (家有長壽基因,父母兄弟皆活到近百歲)

在2022年的一次採訪中,基辛格生動地回憶起1933年9歲時得知阿道夫·希特勒當選德國總理的情景,這對基辛格家族來說是一個深刻的轉折點。 在納粹統治期間,基辛格和他的朋友經常受到希特勒青年團伙的騷擾和毆打。 基辛格有時會無視納粹種族法規定的種族隔離,偷偷溜進足球場觀看比賽,常常導致被保安人員毆打。由於納粹的反猶太法,基辛格無法進入中學,他的父親也被解僱了教職。

1938年8月20日,時年15歲的基辛格和家人逃離德國,以避免進一步的納粹迫害。 一家人在倫敦短暫停留,然後於 9 月 5 日抵達紐約。基辛格後來淡化了納粹迫害經歷對其政策的影響,寫道「我年輕時的德國有很多秩序,但正義很少」 ;這不是那種能夠激發人們對抽象秩序的熱愛的地方。」 然而,包括基辛格傳記作者沃爾特·艾薩克森在內的許多學者並不同意,並認為基辛格的經歷影響了他現實主義外交政策的形成。

基辛格在曼哈頓上城的華盛頓高地度過了高中時光,作為當時居住在那裡的德國猶太移民社區的一部分。 儘管基辛格很快就融入了美國文化,但他從未失去明顯的德國口音,因為童年的害羞使他不敢說話, 在喬治華盛頓高中讀完第一年後,他開始晚上上學,白天在剃鬚刷工廠工作。

高中畢業后,基辛格進入紐約城市學院學習會計。 作為一名兼職學生,他在學業上表現出色,在入學期間繼續工作。 1943 年初,他的學業被中斷,當時他被徵召入伍。

美國軍隊

基辛格在南卡羅來納州斯帕坦堡的克羅夫特營接受了基礎訓練。 1943 年 6 月 19 日,在駐紮南卡羅來納州期間,20 歲的他入籍美國公民。 陸軍根據陸軍專業訓練計劃將他送到賓夕法尼亞州拉斐特學院學習工程學,但該計劃被取消,基辛格被重新分配到第 84 步兵師。 在那裡,他結識了來自德國的移民同胞弗里茨·克雷默(Fritz Kraemer),後者注意到基辛格流利的德語和他的才智,並安排他被分配到該部門的軍事情報部門。 基辛格親眼目睹了該師的戰鬥,並在突出部戰役期間自願承擔危險的情報任務。

在美國挺進德國期間,基辛格雖然只是一名二等兵(最低軍銜),但由於該師的情報人員中缺乏會說德語的人,因此被任命負責克雷菲爾德市的行政管理。 八天內他建立了民政機構。 隨後,基辛格被調往反情報部隊(CIC),成為一名中士軍銜的 CIC 特工。 他被任命負責漢諾威的一個小組,負責追蹤蓋世太保官員和其他破壞分子,並因此被授予銅星勳章。 1945 年 6 月,基辛格被任命為黑森州 Bergstrasse 區本斯海姆地鐵 CIC 支隊的指揮官,負責該地區的非納粹化。 儘管基辛格擁有絕對的權威和逮捕權,但他小心翼翼地避免在他的指揮下虐待當地居民。

1946年,基辛格被重新分配到金營的歐洲指揮情報學校任教,並在從軍隊退役後作為一名文職僱員繼續擔任這一職務。

基辛格回憶說,他在軍隊的經歷「讓我感覺自己像個美國人」。

學術生涯

基辛格於 1950 年以優異成績獲得哈佛大學政治學文學學士學位,Phi Beta Kappa[29],他住在亞當斯之家並師從 William Yandell Elliott。 他的本科畢業論文題為「歷史的意義:對斯賓格勒、湯因比和康德的反思」,長達 400 多頁,也是當前長度限制(35,000 字)的起源。 他分別於 1951 年和 1954 年獲得哈佛大學文學碩士和哲學博士學位。 1952年,當他還是哈佛大學的研究生時,他擔任心理策略委員會主任的顧問,[34]並創辦了一本雜誌《Confluence》。 當時,他尋求成為聯邦調查局的間諜。

基辛格在南卡羅來納州斯帕坦堡的克羅夫特營接受了基礎訓練。 1943 年 6 月 19 日,在駐紮南卡羅來納州期間,20 歲的他入籍美國公民。 陸軍根據陸軍專業訓練計劃將他送到賓夕法尼亞州拉斐特學院學習工程學,但該計劃被取消,基辛格被重新分配到第 84 步兵師。 在那裡,他結識了來自德國的移民同胞弗里茨·克雷默(Fritz Kraemer),後者注意到基辛格流利的德語和他的才智,並安排他被分配到該部門的軍事情報部門。 基辛格親眼目睹了該師的戰鬥,並在突出部戰役期間自願承擔危險的情報任務。

在美國挺進德國期間,基辛格雖然只是一名二等兵(最低軍銜),但由於該師的情報人員中缺乏會說德語的人,因此被任命負責克雷菲爾德市的行政管理。 八天內他建立了民政機構。 隨後,基辛格被調往反情報部隊(CIC),成為一名中士軍銜的 CIC 特工。 他被任命負責漢諾威的一個小組,負責追蹤蓋世太保官員和其他破壞分子,並因此被授予銅星勳章。 1945 年 6 月,基辛格被任命為黑森州 Bergstrasse 區本斯海姆地鐵 CIC 支隊的指揮官,負責該地區的非納粹化。 儘管基辛格擁有絕對的權威和逮捕權,但他小心翼翼地避免在他的指揮下虐待當地居民。

1946年,基辛格被重新分配到金營的歐洲指揮情報學校任教,並在從軍隊退役後作為一名文職僱員繼續擔任這一職務。

基辛格回憶說,他在軍隊的經歷「讓我感覺自己像個美國人」。

學術生涯

基辛格於 1950 年以優異成績獲得哈佛大學政治學文學學士學位,Phi Beta Kappa[29],他住在亞當斯之家並師從 William Yandell Elliott。 他的本科畢業論文題為「歷史的意義:對斯賓格勒、湯因比和康德的反思」,長達 400 多頁,也是當前長度限制(35,000 字)的起源。 他分別於 1951 年和 1954 年獲得哈佛大學文學碩士和哲學博士學位。 1952年,當他還是哈佛大學的研究生時,他擔任心理策略委員會主任的顧問,[34]並創辦了一本雜誌《Confluence》。 當時,他尋求成為聯邦調查局的間諜。

1950 年哈佛大四學生基辛格的肖像

基辛格的博士論文題為《和平、合法性與均衡》(卡斯爾雷和梅特涅的政治才能研究)。 基辛格的朋友史蒂芬·格勞巴德(Stephen Graubard)斷言基辛格主要追求這種努力是為了讓自己了解 19 世紀歐洲國家之間的權力博弈歷史,這或許是正確的。 基辛格在他的博士論文中首次引入了「合法性」的概念,他將其定義為:「這裡使用的合法性不應與正義相混淆。它只不過是關於可行安排的性質的國際協議和 關於外交政策允許的目標和方法」。 所有大國都接受的國際秩序是「合法的」,而一個或多個大國不接受的國際秩序是「革命性的」,因此是危險的。 因此,1815年維也納會議后,英國、法國、奧地利、普魯士和俄羅斯領導人同意在歐洲協調組織中合作,以維護和平。 波蘭的三個瓜分,在基辛格看來,這個國際體系是「合法的」,因為它被歐洲所有五個大國的領導人所接受。 值得注意的是,基辛格的Primat der Außenpolitik(外交政策至上)外交方針理所當然地認為,只要主要國家的決策者願意接受國際秩序,那麼在輿論問題上它就是「合法的」 道德被認為無關緊要。 他的論文還為他贏得了參議員查爾斯·薩姆納獎,該獎項僅頒發給哈佛大學政府系的學生撰寫的有關法律、政治、歷史、經濟、社會或種族方法的最佳論文。

基辛格留在哈佛大學,擔任政府系教員,並於 1951 年至 1971 年間擔任哈佛國際研討會主任。1955 年,他擔任國家安全委員會行動協調委員會顧問。 1955年至1956年間,他還擔任外交關係委員會核武器和外交政策研究主任。 次年他出版了《核武器與外交政策》一書。 這本書批評了艾森豪威爾政府的大規模報復性核學說,提出定期使用戰術核武器來贏得戰爭,在當時引起了很大爭議。 同年,他出版了《恢復的世界》,這是一篇關於后拿破崙時代歐洲均勢政治的研究。

1956年至1958年,基辛格在洛克菲勒兄弟基金會擔任特別研究項目主任。 1958 年至 1971 年間,他擔任哈佛國防研究項目主任。1958 年,他還與羅伯特·R·鮑伊 (Robert R. Bowie) 共同創立了國際事務中心,並擔任副主任。 在學術界之外,他曾擔任多個政府機構和智囊團的顧問,包括運籌學辦公室、軍備控制和裁軍局、國務院和蘭德公司。

基辛格渴望對美國外交政策產生更大的影響,成為納爾遜·洛克菲勒總統競選的外交政策顧問,支持他在 1960 年、1964 年和 1968 年競選共和黨提名。 基辛格第一次見到理查德·尼克松是在 1967 年克萊爾·布斯·盧斯 (Clare Boothe Luce) 舉辦的一場聚會上,基辛格說他發現尼克松比他預想的更「體貼」。 1968 年共和黨初選期間,基辛格再次擔任洛克菲勒的外交政策顧問,並於 1968 年 7 月稱尼克松為「所有競選總統的人中最危險的」。 當尼克松贏得共和黨提名時,雄心勃勃的基辛格最初感到不安,但很快就改變了對尼克松的看法,並聯繫了尼克松的競選助手理查德艾倫,表示他願意做任何事情來幫助尼克松獲勝。

1969年1月尼克松就任總統后,基辛格被任命為國家安全顧問。 根據他的官方傳記作者尼爾·弗格森的說法,此時他可以說是「美利堅合眾國有史以來最重要的外交政策理論家之一」。

對外政策

基辛格的博士論文題為《和平、合法性與均衡》(卡斯爾雷和梅特涅的政治才能研究)。 基辛格的朋友史蒂芬·格勞巴德(Stephen Graubard)斷言基辛格主要追求這種努力是為了讓自己了解 19 世紀歐洲國家之間的權力博弈歷史,這或許是正確的。 基辛格在他的博士論文中首次引入了「合法性」的概念,他將其定義為:「這裡使用的合法性不應與正義相混淆。它只不過是關於可行安排的性質的國際協議和 關於外交政策允許的目標和方法」。 所有大國都接受的國際秩序是「合法的」,而一個或多個大國不接受的國際秩序是「革命性的」,因此是危險的。 因此,1815年維也納會議后,英國、法國、奧地利、普魯士和俄羅斯領導人同意在歐洲協調組織中合作,以維護和平。 波蘭的三個瓜分,在基辛格看來,這個國際體系是「合法的」,因為它被歐洲所有五個大國的領導人所接受。 值得注意的是,基辛格的Primat der Außenpolitik(外交政策至上)外交方針理所當然地認為,只要主要國家的決策者願意接受國際秩序,那麼在輿論問題上它就是「合法的」 道德被認為無關緊要。 他的論文還為他贏得了參議員查爾斯·薩姆納獎,該獎項僅頒發給哈佛大學政府系的學生撰寫的有關法律、政治、歷史、經濟、社會或種族方法的最佳論文。

基辛格留在哈佛大學,擔任政府系教員,並於 1951 年至 1971 年間擔任哈佛國際研討會主任。1955 年,他擔任國家安全委員會行動協調委員會顧問。 1955年至1956年間,他還擔任外交關係委員會核武器和外交政策研究主任。 次年他出版了《核武器與外交政策》一書。 這本書批評了艾森豪威爾政府的大規模報復性核學說,提出定期使用戰術核武器來贏得戰爭,在當時引起了很大爭議。 同年,他出版了《恢復的世界》,這是一篇關於后拿破崙時代歐洲均勢政治的研究。

1956年至1958年,基辛格在洛克菲勒兄弟基金會擔任特別研究項目主任。 1958 年至 1971 年間,他擔任哈佛國防研究項目主任。1958 年,他還與羅伯特·R·鮑伊 (Robert R. Bowie) 共同創立了國際事務中心,並擔任副主任。 在學術界之外,他曾擔任多個政府機構和智囊團的顧問,包括運籌學辦公室、軍備控制和裁軍局、國務院和蘭德公司。

基辛格渴望對美國外交政策產生更大的影響,成為納爾遜·洛克菲勒總統競選的外交政策顧問,支持他在 1960 年、1964 年和 1968 年競選共和黨提名。 基辛格第一次見到理查德·尼克松是在 1967 年克萊爾·布斯·盧斯 (Clare Boothe Luce) 舉辦的一場聚會上,基辛格說他發現尼克松比他預想的更「體貼」。 1968 年共和黨初選期間,基辛格再次擔任洛克菲勒的外交政策顧問,並於 1968 年 7 月稱尼克松為「所有競選總統的人中最危險的」。 當尼克松贏得共和黨提名時,雄心勃勃的基辛格最初感到不安,但很快就改變了對尼克松的看法,並聯繫了尼克松的競選助手理查德艾倫,表示他願意做任何事情來幫助尼克松獲勝。

1969年1月尼克松就任總統后,基辛格被任命為國家安全顧問。 根據他的官方傳記作者尼爾·弗格森的說法,此時他可以說是「美利堅合眾國有史以來最重要的外交政策理論家之一」。

對外政策

1973 年 9 月 22 日,首席大法官沃倫·伯格 (Warren Burger) 宣誓就任國務卿。基辛格的母親寶拉 (Paula) 手持《聖經》,尼克松總統在一旁觀看。

基辛格在理查德·尼克松總統的領導下擔任國家安全顧問和國務卿,並在尼克松的繼任者傑拉爾德·福特的領導下繼續擔任國務卿。 隨著喬治·舒爾茨於 2021 年 2 月去世,基辛格成為尼克松政府內閣中最後一位倖存成員。

尼克松和基辛格之間的關係異常密切,有人將其與伍德羅·威爾遜和豪斯上校,或富蘭克林·D·羅斯福和哈里·霍普金斯的關係進行比較。 在這三種情況下,國務院在制定外交政策方面都被降為次要角色。 基辛格和尼克松都喜歡保密,並進行了多次「秘密渠道」談判,例如通過蘇聯駐美國大使阿納托利·多勃雷寧進行的談判,其中排除了國務院專家。 歷史學家大衛·羅斯科普夫研究了尼克松和基辛格的性格,說道:他們是一對迷人的搭檔。 在某種程度上,他們完美地互補。 基辛格是一位迷人而世故的外部先生,他提供了尼克松所缺乏、蔑視和渴望的優雅和知識分子的尊重。 基辛格是一名國際公民。 尼克松是一位典型的美國人。 基辛格有自己的世界觀,並且有能力調整世界觀以適應時代,尼克松則有實用主義和戰略眼光,為他們的政策奠定了基礎。 當然,基辛格會說他不像尼克松那樣政治——但事實上,他和尼克松一樣政治,一樣精於算計,一樣不屈不撓地雄心勃勃……這些白手起家的人同樣被他們的需要所驅使。 認可和他們的神經症取決於他們的優勢。

作為現實政治的支持者,基辛格在1969年至1977年間的美國外交政策中發揮了主導作用。在此期間,他延續了緩和政策。 這一政策導致美蘇緊張關係顯著緩和,並在 1971 年與中國總理周恩來的會談中發揮了至關重要的作用。 會談以美國和中國之間的和解以及新的中美反蘇戰略聯盟的形成而結束。 他因幫助實現停火和美國從越南撤軍而與黎德壽共同獲得 1973 年諾貝爾和平獎。 然而,停火併不持久。 Thọ拒絕接受該獎項,基辛格對此顯得非常矛盾——他將獎金捐給了慈善機構,沒有參加頒獎典禮,後來又提出歸還他的獎牌。1974 年,作為國家安全顧問,基辛格指導了備受爭議的國家安全研究備忘錄 。

緩和並向中國開放

基辛格1969年開始擔任國家安全顧問時,最初對中國興趣不大,與中國和解的推動者是尼克松。 1970年4月,尼克松和基辛格都向台灣領導人蔣經國承諾,他們永遠不會放棄台灣,也不會與毛澤東做出任何妥協,儘管尼克松確實含糊地表達了他改善與中華人民共和國關係的願望。

照片中的基辛格與周恩來和毛澤東一起談判與中國和解。

1971年7月和10月,基辛格兩次訪問中國(第一次是秘密訪問),與當時負責中國外交政策的周恩來總理進行會談。 在訪問北京期間,主要問題是台灣,周恩來要求美國承認台灣是中國的合法部分,從台灣撤軍,並停止對國民黨政權的軍事支持。 基辛格承諾將美軍撤出台灣,並表示,越南戰爭結束后,三分之二的美軍將撤出,其餘的將隨著中美關係的改善而撤出。

1971年10月,當基辛格第二次訪問中華人民共和國時,中國政府應在聯合國擁有代表權的問題再次被提出。 出於擔心不被視為放棄盟友的考慮,美國試圖推動達成妥協,使中國兩個政權都成為聯合國會員國,儘管基辛格稱其為「本質上註定失敗的後衛行動」。 當美國駐聯合國大使喬治·H·W·布希遊說「兩個中國」方案時,基辛格正在羅傑斯準備的演講中刪除對台灣有利的提及,正如他所期望的那樣。

亨利·基辛格和越南戰爭

1972 年,基辛格和理查德·尼克松總統在戴維營討論越南局勢(與亞歷山大·黑格)

基辛格在被任命為尼克松國家安全顧問之前曾討論過參與印度支那事務。 據基辛格稱,他的朋友、駐西貢大使小亨利·卡伯特·洛奇(Henry Cabot Lodge Jr.)聘請基辛格擔任顧問,導致基辛格於1965年訪問越南一次,並於1966年兩次訪問越南,基辛格意識到美國「既不知道如何獲勝,也不知道如何獲勝」。 如何結束「越南戰爭。 基辛格還表示,1967年,他擔任美國與北越談判的中間人,他提供美國的立場,而兩名法國人則提供北越的立場。

1969年上任時,基辛格贊成一項談判策略,即美國和北越簽署停戰協定,並同意從南越撤軍,而南越政府和越共則同意結盟 政府。 基辛格對尼克松的「聯繫」理論表示懷疑,認為這將使蘇聯對美國產生影響力,而且與尼克松不同的是,他不太關心南越的最終命運。 儘管基辛格並不認為南越本身很重要,但他認為有必要支持南越以維持美國的全球大國地位,並認為如果南越也被拋棄,美國的盟友都不會信任美國 快點。

1969年初,基辛格反對轟炸柬埔寨的「菜單行動」計劃,擔心尼克松魯莽行事,沒有計劃造成外交後果,但1969年3月16日,尼克松宣布轟炸將開始下一次轟炸。 當他看到總統的承諾時,他變得更加支持。 基辛格在轟炸柬埔寨以阻止從柬埔寨對南越的襲擊以及 1970 年柬埔寨戰役和隨後對柬埔寨紅色高棉目標的廣泛轟炸中發揮了關鍵作用。

由於南越代表團的阻撓,巴黎和談於1969年底陷入僵局。 南越總統 Nguyễn Văn Thiệu 不希望美國從越南撤軍,出於對他的不滿,基辛格決定在巴黎與 Thọ 開始秘密和談,與南越不知情的正式會談并行。

1971 年 6 月,基辛格支持尼克松禁止五角大樓文件的努力,稱向媒體「泄露國家機密」使外交變得不可能。

1972年8月1日,基辛格在巴黎再次會見呂氏,他似乎第一次願意妥協,表示停戰的政治和軍事條款可以分開對待,並暗示他的政府不再願意推翻 Thiệu 的先決條件。

1972年10月8日晚,基辛格和阮氏在巴黎秘密會面,會談取得決定性突破。 Thọ 首先提出了「一個非常現實且非常簡單的停火建議」,即美國將其所有部隊撤出越南,以換取釋放北越的所有戰俘。 基辛格接受了崔的提議,認為這是可能的最佳協議,並表示必須放棄「相互撤軍方案」,因為它「在十年的戰爭中是無法實現的……我們不能將其作為最終解決方案的條件。 超過了這個門檻」。

1972 年秋天,基辛格和尼克松都對阮文紹拒絕接受任何要求美軍撤軍的和平協議感到沮喪。 10月21日,基辛格和美國大使埃爾斯沃斯·邦克抵達西貢,向阮文紹展示和平協議。 阮文紹拒絕簽署和平協議,並要求進行非常廣泛的修改,基辛格向尼克松報告稱「幾近瘋狂」。

儘管尼克松最初支持基辛格反對阮紹,H.R. 霍爾德曼和約翰·埃利希曼敦促他重新考慮,認為阮紹的反對意見有其道理。 尼克松希望將和平協議草案的 69 項修正案納入最終條約中,並命令基辛格返回巴黎,迫使 Thọ 接受這些修正案。 基辛格認為尼克松的 69 項修正案是「荒謬的」,因為他知道 Thọ 永遠不會接受它們。 正如預期的那樣,Thọ拒絕考慮69項修正案中的任何一項,並於1972年12月13日離開巴黎前往河內。 在 Thọ 退出巴黎會談並對尼克松說:「他們只是一群狗屎。俗氣、骯髒的狗屎」之後,基辛格在這個階段陷入了憤怒的狀態。

1973年1月8日,基辛格和崔在巴黎再次會面,第二天達成了一項協議,該協議的主要內容與尼克松10月拒絕的協議基本相同,只是對美國做出了表面上的讓步。 阮文紹再次拒絕和平協議,卻收到尼克松的最後通牒,導致阮文紹無奈接受和平協議。 1973 年 1 月 27 日,基辛格和 Thọ 簽署了一項和平協議,要求在 3 月份之前從越南完全撤出所有美軍,以換取北越釋放所有美國戰俘。

1973 年 12 月 10 日,基辛格與 Thọ 一起被授予諾貝爾和平獎,以表彰他們在去年 1 月簽署的關於「結束越南戰爭和恢復和平」的巴黎和平協議中所載停火協議中所做的工作。 據歐文·艾布拉姆斯稱,這個獎項是迄今為止最具爭議性的獎項。 和平獎歷史上首次有兩名成員離開諾貝爾委員會以示抗議。 阮拒絕了該獎項,並告訴基辛格南越尚未恢復和平。 基辛格寫信給諾貝爾委員會,表示他「謙虛地」接受了該獎項,並「將全部收益捐贈給在印度支那行動中陣亡或失蹤的美國軍人的子女」。1975年西貢陷落後,基辛格試圖返還該獎項。

福特總統、勃列日涅夫總書記和基辛格在 1974 年海參崴峰會上發表非正式講話

到 1974 年夏天,美國大使館報告說,南越軍隊的士氣已降至危險的低水平,並且不確定南越還能持續多久。 1974 年 8 月,國會通過一項法案,將美國對南越的援助限制為每年 7 億美元。 1974 年 11 月,基辛格遊說勃列日涅夫終止蘇聯對北越的軍事援助。 同月,他還遊說毛澤東和周恩來終止中國對北越的軍事援助。 1975年4月15日,基辛格在參議院撥款委員會作證,敦促國會將對南越的軍事援助預算再增加7億美元,以拯救正在迅速向西貢推進的南越軍隊,但遭到拒絕。基辛格當時堅持認為,直到他去世之前,只要國會批准他另外提供 7 億美元的請求,南越就能夠抵制。

1975 年 11 月,即紅色高棉掌權七個月後,基辛格告訴泰國外交部長:「你應該告訴柬埔寨人,我們將與他們成為朋友。他們是兇殘的暴徒,但我們不會讓他們成為我們的障礙。」 」 基辛格在 1998 年的一次採訪中說:「一些國家,特別是中國人支持波爾布特,以制衡越南支持的人民,我們至少容忍了。」 基辛格表示,由於種族滅絕,他不同意這一點,並表示「無論出於任何目的,他都不會與波爾布特打交道」。 他進一步表示:「泰國人和中國人不希望越南人主導印度支那。我們不希望越南人佔據主導地位。我不相信我們為波爾布特做了任何事情。但我懷疑當一些人 其他人為波爾布特做了一些事情。」

奧莉安娜·法拉奇專訪

1972年11月4日,基辛格同意接受義大利記者奧莉安娜·法拉奇的採訪。 基辛格很少接受媒體一對一的採訪,對法拉奇也知之甚少,據報道,基辛格對她 1969 年對武元甲的採訪印象深刻,因此接受了她的請求。 這次採訪對基辛格來說是一場政治和公共關係災難,因為他同意越南是一場「無用的戰爭」,並暗示他更願意與黎德壽共進晚餐,而不是與阮文紹(在她 1976 年出版的《歷史訪談》一書中, 法拉奇回憶說,基辛格在採訪前的私下討論中同意她對阮文紹的許多負面情緒,並與施壓的法拉奇進行了一場現在臭名昭著的交流,基辛格將自己比作領導尼克松政府的牛仔:

法拉奇:「我認為一切的根源在於你的成功。我的意思是,就像一個國際象棋棋手一樣,你已經下了兩到三步好棋。首先是中國。人們喜歡將死國王的棋手。『

基辛格:「是的,中國一直是我成功的一個非常重要的因素。但這不是重點。重點......好吧,是的,我會告訴你。我關心什麼?重點 源於我總是獨自行動。美國人非常喜歡這一點。美國人喜歡獨自騎著馬引領馬車隊伍的牛仔,獨自騎著馬進入城鎮、村莊的牛仔 沒有別的。也許甚至沒有手槍,因為他不開槍。他的表演僅此而已,只是在正確的時間出現在正確的地點。簡而言之,是一部西部片。」

法拉奇:「我明白了。你把自己視為亨利·方達,手無寸鐵,準備用拳頭為誠實的理想而戰。孤獨,勇敢……」

基辛格:「不一定勇敢。事實上,這個牛仔不必勇敢。他需要的只是一個人,向別人展示他騎著馬進城,自己做所有的事情。這個令人驚奇、浪漫的角色很適合我 正是因為獨處一直是我的風格的一部分,或者,如果你願意的話,也是我的技巧的一部分。還有獨立性。哦,這對我和我來說都非常重要。最後,信念。我一直堅信我已經 做我所做的一切。人們會感覺到它,並相信它。我關心的是,當你影響或說服某人時,他們相信我,你不應該讓他們感到困惑。你甚至不能簡單地計算。 有些人認為我仔細計劃了我的任何舉措或努力對公眾的後果。他們認為這種關注一直在我的腦海里。相反,我所做的事情的後果,我指的是公眾的判斷, 從來沒有打擾過我。我不求人氣,我不求人氣。 相反,如果你真的想知道,我不在乎受歡迎程度。 我一點也不害怕失去我的公眾; 我可以允許自己說出我的想法。 我指的是我內心真實的東西。 如果我讓自己被公眾的反應所困擾,如果我僅僅根據計算的技術行事,我將一事無成。」

孟加拉國解放戰爭

1975 年 4 月,國家安全顧問基辛格在白宮西廳。

1971年,尼克松在孟加拉國解放戰爭中支持巴基斯坦獨裁者葉海亞·汗將軍。基辛格嘲笑那些為「垂死的孟加拉人」「流血」的人,並無視美國駐東巴基斯坦總領事阿徹·K·布拉德的第一封電報。 和他的 20 名幕僚,他們通知美國,用布拉德的話說,他們的盟友西巴基斯坦正在對孟加拉知識分子、東巴基斯坦獨立支持者和印度教少數民族進行「選擇性種族滅絕」。 在第二個更為著名的《血電報》中,「種族滅絕」一詞再次被用來描述這些事件,並進一步指出,由於美國政府繼續支持西巴基斯坦,因此「證明了……道德破產」。 作為對針對美國政策的異議的直接回應,基辛格和尼克松結束了阿徹·布拉德作為美國駐東巴基斯坦總領事的任期,並讓他在國務院人事辦公室工作。 克里斯托弗·克拉里認為,尼克松和基辛格無意識地存在偏見,導致他們高估了巴基斯坦戰勝孟加拉叛亂分子的可能性。

基辛格特別擔心印度和蘇聯最近簽署的友好條約導致蘇聯在印度次大陸的影響力擴大,並試圖向中華人民共和國(巴基斯坦的盟友,印度和印度的敵人)展示這一點。 蘇聯)與美國默契聯盟的價值。

基辛格還因在孟巴戰爭期間向尼克松發表的私下評論而受到批評,他在評論中將印度總理英迪拉·甘地描述為「婊子」和「女巫」。 戰爭前不久,他還說「印第安人是混蛋」。 基辛格後來對這些言論表示遺憾。

歐洲

作為尼克松領導下的國家安全顧問,基辛格率先推行了與蘇聯的緩和政策,尋求緩和兩個超級大國之間的緊張關係。 作為這一戰略的一部分,他與蘇聯共產黨總書記列昂尼德·勃列日涅夫談判了戰略武器限制談判(最終達成了第一階段限制戰略武器條約)和反彈道導彈條約。 關於戰略裁軍的談判原本應在約翰遜政府領導下啟動,但因抗議捷克斯洛伐克華約軍隊於 1968 年 8 月入侵而被推遲。

尼克松認為他的政府在第一個任期內忽視了與西歐國家的關係,並於 1972 年 9 月決定,如果他再次當選,1973 年將是「歐洲年」,因為美國將重點關注與歐洲國家的關係。 經濟共同體 (EEC) 到 1970 年已成為一個嚴重的經濟競爭對手。 尼克松運用他最喜歡的「聯繫」概念,打算今後與歐洲的經濟關係不會與安全關係割裂,如果歐洲經濟共同體國家希望改變美國的關稅和貨幣政策,代價將是它們的國防支出。 基辛格特別希望在「歐洲年」期間「重振」北約,他稱北約是一個「正在衰落」的聯盟,因為他認為目前沒有什麼可以阻止紅軍在常規部隊衝突中佔領西歐 . 「聯繫」概念更適用於安全問題,基辛格指出,美國將為了「柑橘類水果」而犧牲北約。

以色列政策和蘇聯猶太人

1973 年,基辛格與尼克松總統和以色列總理果爾達·梅厄坐在橢圓形辦公室。

1961 年基辛格訪問以色列期間

根據 H. R. Haldeman 的筆記,尼克松「命令他的助手將所有猶太裔美國人排除在以色列政策制定之外」,其中包括基辛格。 一張紙條引用了尼克松的話說「讓 K. [基辛格]退出這場戲——黑格來處理它」、。

1973年,基辛格並不認為就猶太人在蘇聯遭受迫害的困境向蘇聯施壓不符合美國外交政策的利益。 1973 年 3 月 1 日,在與以色列總理果爾達·梅厄會面后不久,基辛格在與尼克松的談話中表示:「從蘇聯移民猶太人並不是美國外交政策的目標,如果他們把猶太人關進毒氣室, 蘇聯,這不是美國關心的問題。也許是人道主義關心。」他對蘇聯猶太人持負面看法,稱他們為「自私自利的混蛋」。他接著說,「如果 如果不是我出生的意外,我就會反猶太主義」,「任何一個被迫害了兩千多年的人一定是做錯了什麼。」

尼克松對這次採訪感到憤怒,特別是喜劇性的「牛仔」比較,激怒並冒犯了尼克松。 此後幾周,他拒絕見基辛格,甚至考慮解僱他。 有一次,基辛格在絕望中未經事先通知就開車前往尼克松的聖克萊門特住所,卻被門口的特勤人員拒絕了。 基辛格後來聲稱這是「我與媒體成員進行過的最災難性的一次談話」。 法拉奇形容對基辛格的採訪是她做過的最不舒服、最困難的一次,她批評基辛格是一個「知識冒險家」和自封的梅特涅。

孟加拉國解放戰爭

1971年,尼克松在孟加拉國解放戰爭中支持巴基斯坦獨裁者葉海亞·汗將軍。基辛格嘲笑那些為「垂死的孟加拉人」「流血」的人,並無視美國駐東巴基斯坦總領事阿徹·K·布拉德的第一封電報。 和他的 20 名幕僚,他們通知美國,用布拉德的話說,他們的盟友西巴基斯坦正在對孟加拉知識分子、東巴基斯坦獨立支持者和印度教少數民族進行「選擇性種族滅絕」。在第二個更為著名的《血電報》中,「種族滅絕」一詞再次被用來描述這些事件,並進一步指出,由於美國政府繼續支持西巴基斯坦,因此「證明了……道德破產」。 作為對針對美國政策的異議的直接回應,基辛格和尼克松結束了阿徹·布拉德作為美國駐東巴基斯坦總領事的任期,並讓他在國務院人事辦公室工作。 克里斯托弗·克拉里認為,尼克松和基辛格無意識地存在偏見,導致他們高估了巴基斯坦戰勝孟加拉叛亂分子的可能性。

基辛格特別擔心印度和蘇聯最近簽署的友好條約導致蘇聯在印度次大陸的影響力擴大,並試圖向中華人民共和國(巴基斯坦的盟友,印度和印度的敵人)展示這一點。 蘇聯)與美國默契聯盟的價值。

基辛格還因在孟巴戰爭期間向尼克松發表的私下評論而受到批評,他在評論中將印度總理英迪拉·甘地描述為「婊子」和「女巫」。 戰爭前不久,他還說「印第安人是混蛋」。 基辛格後來對這些言論表示遺憾。

歐洲

作為尼克松領導下的國家安全顧問,基辛格率先推行了與蘇聯的緩和政策,尋求緩和兩個超級大國之間的緊張關係。 作為這一戰略的一部分,他與蘇聯共產黨總書記列昂尼德·勃列日涅夫談判了戰略武器限制談判(最終達成了第一階段限制戰略武器條約)和反彈道導彈條約。 關於戰略裁軍的談判原本應在約翰遜政府領導下啟動,但因抗議捷克斯洛伐克華約軍隊於 1968 年 8 月入侵而被推遲。

尼克松認為他的政府在第一個任期內忽視了與西歐國家的關係,並於 1972 年 9 月決定,如果他再次當選,1973 年將是「歐洲年」,因為美國將重點關注與歐洲國家的關係。 經濟共同體 (EEC) 到 1970 年已成為一個嚴重的經濟競爭對手。 尼克松運用他最喜歡的「聯繫」概念,打算今後與歐洲的經濟關係不會與安全關係割裂,如果歐洲經濟共同體國家希望改變美國的關稅和貨幣政策,代價將是它們的國防支出。 基辛格特別希望在「歐洲年」期間「重振」北約,他稱北約是一個「正在衰落」的聯盟,因為他認為目前沒有什麼可以阻止紅軍在常規部隊衝突中佔領西歐 .「聯繫」概念更適用於安全問題,基辛格指出,美國將為了「柑橘類水果」而犧牲北約。

以色列政策和蘇聯猶太人

1973 年,基辛格與尼克松總統和以色列總理果爾達·梅厄坐在橢圓形辦公室。

1961 年基辛格訪問以色列期間

根據 H. R. Haldeman 的筆記,尼克松「命令他的助手將所有猶太裔美國人排除在以色列政策制定之外」,其中包括基辛格。 一張紙條引用了尼克松的話說「讓 K. [基辛格]退出這場戲——黑格來處理它」。

1973年,基辛格並不認為就猶太人在蘇聯遭受迫害的困境向蘇聯施壓不符合美國外交政策的利益。 1973 年 3 月 1 日,在與以色列總理果爾達·梅厄會面后不久,基辛格在與尼克松的談話中表示:「從蘇聯移民猶太人並不是美國外交政策的目標,如果他們把猶太人關進毒氣室, 蘇聯,這不是美國關心的問題。也許是人道主義關心。」他對蘇聯猶太人持負面看法,稱他們為「自私自利的混蛋」。他接著說,「如果 如果不是我出生的意外,我就會反猶太主義」,「任何一個被迫害了兩千多年的人一定是做錯了什麼。」

阿以衝突

贖罪日戰爭

1973年9月,尼克松解除了羅傑斯的國務卿職務,並由基辛格接任。 他後來表示,當他進入國務院時,他沒有足夠的時間了解中東。 基辛格後來承認,他過於專註於結束越南戰爭的巴黎和談,以至於他和華盛頓的其他人忽視了埃及-沙特聯盟的重要性。 1972 年 5 月,薩達特將蘇聯顧問驅逐出埃及,試圖向美國發出信號,表明他願意將埃及從蘇聯勢力範圍中分離出來。 基辛格反過來提出就解決中東問題進行秘密會談,但這一提議沒有任何結果。 到 1973 年 3 月,薩達特重新轉向蘇聯,關閉了埃及和蘇聯之間最大的武器包,並允許蘇聯軍事人員和顧問返回埃及。

基辛格推遲向理查德·尼克松總統通報 1973 年贖罪日戰爭的爆發,以免他介入這場新生的衝突。 1973年10月6日,以色列人於早上6點向基辛格通報了襲擊事件; 基辛格等了近 3+1⁄2 小時才通知尼克松。 據基辛格稱,他在早上6點30分(以色列時間中午12點30分)接到通知,戰爭迫在眉睫,他向蘇聯和埃及方面的緊急呼籲沒有效果。 10月12日,在尼克松的指示下,不顧基辛格最初的建議,當基辛格前往莫斯科討論停火條件時,尼克松向勃列日涅夫發出了一條信息,賦予基辛格全面的談判權力。 基辛格希望拖延停火,以便為以色列爭取更多時間跨過蘇伊士運河到達非洲一側,並希望被視為一個純粹的總統特使,需要一直與白宮協商作為拖延策略。

1973 年 10 月 31 日,贖罪日戰爭結束大約一周后,埃及外交部長伊斯梅爾·法赫米(左)會見理查德·尼克松(中)和亨利·基辛格(右)。

基辛格向以色列總理果爾達·梅厄承諾,美國將在戰後彌補損失的裝備,但最初試圖推遲向以色列運送武器,因為他相信這將提高按照聯合國安全方針實現和平的可能性 理事會第242號決議。 1973年,梅厄要求美國提供價值8.5億美元的武器和裝備,以彌補其物資損失。 相反,尼克松捐贈了價值約 20 億美元的資金。 這次武器採購激怒了沙烏地阿拉伯國王費薩爾,他於 1973 年 10 月 20 日進行報復,對美國實施石油禁運,除伊拉克和利比亞外的所有其他阿拉伯產油國也加入禁運行列。

1973年11月7日,基辛格飛往利雅得會見費薩爾國王,並要求他結束石油禁運,以換取在阿以爭端中「一視同仁」的承諾。 儘管基辛格竭盡全力吸引他,費薩爾仍拒絕解除石油禁運。 直到 1974 年 3 月 19 日,國王才結束了石油禁運,此前薩達特向他報告美國更加「公平」,基辛格承諾向沙烏地阿拉伯出售武器,而此前沙特曾以以下理由拒絕出售武器: 它們可能會被用來對付以色列。

基辛格向以色列施壓,要求其將一些新佔領的土地割讓給其阿拉伯鄰國,為以色列-埃及互不侵犯的第一階段做出了貢獻。 1973年至1974年,基辛格在特拉維夫、開羅和大馬士革之間進行「穿梭外交」,力求使停戰協定成為永久和平的基礎。 基辛格與哈菲茲·阿薩德的第一次會面持續了6小時30分鐘,讓媒體一度相信他被敘利亞人綁架了。基辛格在回憶錄中描述了 1973-74 年在大馬士革舉行的 28 次會議期間,阿薩德如何「像河船賭徒一樣頑強而大膽地進行談判,以確保他獲得了最後一點可用的讓步」。 至於與基辛格談判的其他人,基辛格認為以色列政客僵化,而他與薩達特關係良好,能夠產生一种放心感。 基辛格的努力導致埃及和以色列之間實現了兩次停火,即1974年1月的西奈半島停火和1975年9月的西奈半島第二次停火。

基辛格避免讓法國和英國這兩個中東前歐洲殖民國家參與贖罪日後的和平談判,主要著眼於最大限度地減少蘇聯對和平談判的影響,並緩和國際社會對和平談判的影響。 阿以衝突。 法國總統蓬皮杜對這一事態發展感到擔憂和不安,認為這是美國霸權統治該地區野心的表現。

波斯灣

1975 年 3 月 19 日,基辛格和沙烏地阿拉伯國王費薩爾在利雅得。費薩爾身後的遠處是他同父異母的兄弟,未來的法赫德國王。

基辛格主要擔心的是蘇聯影響波斯灣的可能性。 1969 年 4 月,沙阿·穆罕默德·禮薩·巴列維宣布放棄 1937 年管理阿拉伯河的條約,伊拉克與伊朗發生衝突。 1971 年 12 月 1 日,經過兩年的邊境衝突后,艾哈邁德·哈桑·貝克爾總統與伊朗斷絕了外交關係。 1972 年 5 月,尼克松和基辛格訪問德黑蘭,告訴國王,不會「對他購買美國武器的請求進行事後猜測」。 與此同時,尼克松和基辛格同意了國王的一項計劃,即美國與伊朗和以色列一起支持庫爾德佩什梅加游擊隊爭取從伊拉克獨立的鬥爭。 基辛格後來寫道,越南戰爭之後,美國不可能在中東部署軍隊,從此伊朗將充當美國在波斯灣的代理人。 基辛格將伊拉克複興黨政權描述為對美國的潛在威脅,並認為建立伊朗和支持佩什梅加是最好的制衡手段。

土耳其入侵塞普勒斯

1967 年之後美國政府與希臘軍政權之間關係穩定,隨後國務卿基辛格面臨著希臘軍政府的政變以及 1974 年 7 月和 8 月土耳其入侵塞普勒斯。在 1974 年 8 月版的《 《紐約時報》透露,基辛格和國務院提前獲悉塞普勒斯希臘軍政府即將發生的政變。 事實上,據記者報道,美國國務院對事件的官方版本是,它認為必須警告希臘軍政權不要發動政變。 基辛格是反美情緒的目標,這是當時希臘公眾輿論的一個顯著特徵——尤其是年輕人——認為美國在塞普勒斯的角色是負面的。 1974 年 8 月土耳其第二階段入侵后不久,克里特島伊拉克利翁的學生舉行示威, 出現了諸如「基辛格,兇手」、「美國人滾出去」、「不分區」等口號。 人們聽到「塞普勒斯不是越南」。 幾年後,基辛格表示塞普勒斯問題已於1974年得到解決。 《紐約時報》等各大報紙都予以高度批評,就連國務院官員也毫不掩飾對他所謂的傲慢和無知的不滿。

然而,基辛格對他處理塞普勒斯問題的方式始終感到不舒服。 記者亞歷克西斯·帕帕赫拉斯表示,基辛格「當有人(通常是希臘人或塞普勒斯人)提到危機時,基辛格的面部表情會發生明顯變化」。 據他說,基辛格自 1974 年夏天以來就感到歷史不會輕視他的行為。

拉美政策

福特和基辛格在白宮交談,1974 年 8 月

1970年,基辛格向尼克松重複美國國防部的立場,即美國應保持對巴拿馬運河的控制,這與林登·約翰遜政府的承諾相反。 後來,面對國際壓力,基辛格改變了立場,認為過去在巴拿馬運河問題上的強硬立場是美國與拉美關係的障礙,也是蘇聯會認可的國際挫折。 1973年,基辛格呼籲美國和拉丁美洲之間進行「新的對話」,然後在1974年,基辛格會見了巴拿馬軍事領導人奧馬爾·托里霍斯,並就最終將巴拿馬運河移交給巴拿馬達成了八項操作原則的協議。 巴拿馬外交部長鬍安·安東尼奧·塔克激怒了美國國會,但最終為 1977 年美國-巴拿馬條約提供了框架。

基辛格最初支持自 1961 年以來破裂的美國與古巴關係正常化(1962 年 2 月,即古巴因美國壓力而被排除在美洲國家組織之外幾周后,美國與古巴的所有貿易均被封鎖)。 然而,他很快改變了主意,遵循了肯尼迪的政策。 古巴革命武裝力量參與安哥拉和莫三比克獨立鬥爭后,基辛格表示,除非古巴撤軍,否則兩國關係不會正常化。 古巴拒絕了。

對智利的干預

主條目:1973年智利政變

1976年智利總統奧古斯托·皮諾切特與基辛格握手

1970年,智利社會黨總統候選人薩爾瓦多·阿連德以36.2%的多數票當選,因其公開的社會主義和親古巴政治而引起華盛頓特區的嚴重關注。 尼克松政府根據基辛格的意見,授權中央情報局 (CIA) 鼓勵發動軍事政變,阻止阿連德就職,但該計劃並未成功。

1973年9月11日,阿連德在就任總統的陸軍總司令奧古斯托·皮諾切特發起的軍事政變中去世。 1976年9月,皮諾切特新政權的智利反對者奧蘭多·勒特里爾在華盛頓特區被汽車炸彈暗殺。 此前,基辛格曾幫助他從監獄獲釋,並選擇取消美國給智利的一封正式信函,警告他們不要進行任何政治暗殺。 這起謀殺案是禿鷹行動的一部分,這是一項由南錐體國家實施的秘密政治鎮壓和暗殺計劃,基辛格被指控參與其中。

2001年9月10日,智利將軍雷內·施奈德的家人對基辛格提起訴訟,指控他串通綁架施奈德,導致施奈德死亡。 此案後來被美國哥倫比亞特區地方法院以權力分立為由駁回:「支持智利政府政變以阻止阿連德博士上台的決定,以及美國採取的手段 政府試圖實現這一目標,將決策者捲入外交事務和國家安全的黑暗領域,最好將其留給政治部門。」幾十年後,中央情報局承認參與了施奈德將軍的綁架,但沒有承認他被謀殺 ,隨後向造成其死亡的組織支付了 35,000 美元,「以保密之前的聯繫,維護該組織的善意,並出於人道主義原因」。

阿根廷

1976 年,豪爾赫·維地拉 (Jorge Videla) 領導的阿根廷武裝部隊通過一項名為「國家重組進程」的軍隊推翻了伊莎貝爾·庇隆 (Isabel Perón) 的民選政府,基辛格對智利採取了類似的立場。 針對政治對手的報復和「失蹤」。 《國家報》1987 年 10 月的一份調查報告揭露了這樣的故事:1976 年 6 月,基辛格在聖地亞哥卡雷拉酒店舉行的一次會議上,為鄰國阿根廷的軍政府秘密鎮壓左翼游擊隊和其他異見人士開了「綠燈」 數以千計的人在被處決前被關押在 400 多個秘密集中營中。 在與阿根廷外交部長塞薩爾·奧古斯托·古澤蒂會面時,基辛格向他保證美國是盟友,但敦促他在美國國會重新開會並有機會考慮制裁之前儘快「恢復正常程序」。

正如《國家報》上發表的文章所指出的,隨著國家支持的恐怖活動愈演愈烈,保守派共和黨美國駐布宜諾斯艾利斯大使羅伯特·C·希爾「對三十年使館之子的案件感到震驚,感到非常不安」 《紐約時報》前記者胡安·德·奧尼斯回憶道,「希爾對此事產生了個人興趣。」 他去找內政部長,一位曾與他一起處理毒品案件的將軍,說:「嘿,這個怎麼樣?我們對這個案件很感興趣。」 他質問了(外交部長塞薩爾)古澤蒂,最後質問了總統豪爾赫·R·維地拉本人。「他得到的只是阻撓;他一無所獲。」 德奧尼斯說。「他的最後一年充滿了日益幻滅和沮喪,他在人權問題上全力支持他的員工。」

基辛格在寫給《國家報》編輯維克多·納瓦斯基的信中抗議發表這篇文章,他聲稱:「無論如何,希爾作為一位熱情的人權倡導者的觀念對他所有的前同事來說都是新聞。」 然而,基辛格的助手哈里·W·施勞德曼後來不同意基辛格的觀點,他告訴外交研究和培訓外交口述歷史項目協會的口述歷史學家威廉·E·奈特:「當我擔任助理國務卿時,這確實達到了緊要關頭,或者說它開始了。」 阿根廷的情況已經到了緊要關頭,骯髒的戰爭正如火如荼地進行著。當時擔任駐布宜諾斯艾利斯大使的鮑勃·希爾(Bob Hill)是一位非常保守的共和黨政客——絕不是自由主義者或任何類似的人,他開始報道 相當有效地講述了正在發生的事情,這場對無辜平民的屠殺,據稱是無辜的平民——他們正在進行這場邪惡的戰爭,地下戰爭。事實上,他有一次給我發了一封秘密電報,說剛剛來華盛頓訪問並返回布宜諾斯艾利斯的外交部長曾幸災樂禍地向他表示,基辛格沒有向他提及有關人類的問題。 權利。 我不知道——我沒有出席面試。」

納瓦斯基後來在他的書中寫道,關於與基辛格的對峙,「『告訴我,納瓦斯基先生,』[基辛格]用他著名的喉音說道,『在像你們這樣的不起眼的期刊上發表一篇關於對話的短文是怎麼回事? 這本來應該發生在幾年前,關於阿根廷發生或沒有發生的事情導致幾個月前我在哥本哈根下飛機時在機場有六十個人舉著標語牌譴責我?』」

根據解密的國務院文件,基辛格還通過訪問該國並讚揚該政權,阻礙了卡特政府制止1976-1983年軍事獨裁政權大規模屠殺的努力。

巴西的核武器計劃

基辛格在 20 世紀 70 年代支持巴西推行核武器計劃。 基辛格通過辯稱巴西是美國的盟友來證明自己的立場,理由是這將有利於美國的私營核工業參與者。基辛格在巴西問題上的立場與美國國會、國務院和美國的有影響力的聲音不一致。 軍備控制和裁軍機構。

羅得西亞

1976年9月,基辛格積极參与有關羅德西亞布希戰爭的談判。 基辛格與南非總理約翰·沃斯特一起向羅得西亞總理伊恩·史密斯施壓,要求其加快羅德西亞向黑人占多數統治的過渡。 隨著解放陣線控制了莫三比克,甚至南非種族隔離政權也撤回了支持,羅得西亞幾乎完全被孤立了。 根據史密斯的自傳,基辛格告訴史密斯基辛格夫人對他的欽佩,但史密斯表示,他認為基辛格是在要求他簽署羅德西亞的「死亡證明」。 基辛格利用美國的影響力,並聯合其他有關各方向羅德西亞施壓,加速了白人少數統治的結束。

葡萄牙帝國

與前任肯尼迪和約翰遜政府對葡萄牙新國家政權的不友好態度形成鮮明對比,特別是其試圖通過發動葡萄牙殖民戰爭打擊反殖民叛亂以保衛其帝國來維持葡萄牙殖民帝國, 基辛格領導下的國務院對葡萄牙採取了更為和解的態度。 1971年,尼克松總統的政府不顧國會黑人核心小組和參議院一些議員的譴責,成功續簽了美國在亞速爾群島的軍事基地的租約。 儘管私下裡繼續鄙視葡萄牙對非洲的返祖外交政策,但基辛格公開對葡萄牙同意使用其位於亞速爾群島拉日什的軍事基地在贖罪日戰爭中為以色列提供補給表示感謝。 1974年極右葡萄牙政權垮台後,基辛格擔心新政府倉促的非殖民化計劃可能會讓安哥拉人民解放運動等激進派系受益。 他還表示擔心,葡萄牙共產黨加入葡萄牙新政府可能會使義大利等其他北約成員國的共產黨合法化。

東帝汶

印度尼西亞佔領東帝汶

1970年,智利社會黨總統候選人薩爾瓦多·阿連德以36.2%的多數票當選,因其公開的社會主義和親古巴政治而引起華盛頓特區的嚴重關注。 尼克松政府根據基辛格的意見,授權中央情報局 (CIA) 鼓勵發動軍事政變,阻止阿連德就職,但該計劃並未成功。

1973年9月11日,阿連德在就任總統的陸軍總司令奧古斯托·皮諾切特發起的軍事政變中去世。 1976年9月,皮諾切特新政權的智利反對者奧蘭多·勒特里爾在華盛頓特區被汽車炸彈暗殺。 此前,基辛格曾幫助他從監獄獲釋,並選擇取消美國給智利的一封正式信函,警告他們不要進行任何政治暗殺。 這起謀殺案是禿鷹行動的一部分,這是一項由南錐體國家實施的秘密政治鎮壓和暗殺計劃,基辛格被指控參與其中。

2001年9月10日,智利將軍雷內·施奈德的家人對基辛格提起訴訟,指控他串通綁架施奈德,導致施奈德死亡。 此案後來被美國哥倫比亞特區地方法院以權力分立為由駁回:「支持智利政府政變以阻止阿連德博士上台的決定,以及美國採取的手段 政府試圖實現這一目標,將決策者捲入外交事務和國家安全的黑暗領域,最好將其留給政治部門。」幾十年後,中央情報局承認參與了施奈德將軍的綁架,但沒有承認他被謀殺 ,隨後向造成其死亡的組織支付了 35,000 美元,「以保密之前的聯繫,維護該組織的善意,並出於人道主義原因」。

阿根廷

1976 年,豪爾赫·維地拉 (Jorge Videla) 領導的阿根廷武裝部隊通過一項名為「國家重組進程」的軍隊推翻了伊莎貝爾·庇隆 (Isabel Perón) 的民選政府,基辛格對智利採取了類似的立場。 針對政治對手的報復和「失蹤」。 《國家報》1987 年 10 月的一份調查報告揭露了這樣的故事:1976 年 6 月,基辛格在聖地亞哥卡雷拉酒店舉行的一次會議上,為鄰國阿根廷的軍政府秘密鎮壓左翼游擊隊和其他異見人士開了「綠燈」 數以千計的人在被處決前被關押在 400 多個秘密集中營中。 在與阿根廷外交部長塞薩爾·奧古斯托·古澤蒂會面時,基辛格向他保證美國是盟友,但敦促他在美國國會重新開會並有機會考慮制裁之前儘快「恢復正常程序」。

正如《國家報》上發表的文章所指出的,隨著國家支持的恐怖活動愈演愈烈,保守派共和黨美國駐布宜諾斯艾利斯大使羅伯特·C·希爾「對三十年使館之子的案件感到震驚,感到非常不安」 《紐約時報》前記者胡安·德·奧尼斯回憶道,「希爾對此事產生了個人興趣。」 他去找內政部長,一位曾與他一起處理毒品案件的將軍,說:「嘿,這個怎麼樣?我們對這個案件很感興趣。」 他質問了(外交部長塞薩爾)古澤蒂,最後質問了總統豪爾赫·R·維地拉本人。「他得到的只是阻撓;他一無所獲。」 德奧尼斯說。「他的最後一年充滿了日益幻滅和沮喪,他在人權問題上全力支持他的員工。」

基辛格在寫給《國家報》編輯維克多·納瓦斯基的信中抗議發表這篇文章,他聲稱:「無論如何,希爾作為一位熱情的人權倡導者的觀念對他所有的前同事來說都是新聞。」 然而,基辛格的助手哈里·W·施勞德曼後來不同意基辛格的觀點,他告訴外交研究和培訓外交口述歷史項目協會的口述歷史學家威廉·E·奈特:「當我擔任助理國務卿時,這確實達到了緊要關頭,或者說它開始了。」 阿根廷的情況已經到了緊要關頭,骯髒的戰爭正如火如荼地進行著。當時擔任駐布宜諾斯艾利斯大使的鮑勃·希爾(Bob Hill)是一位非常保守的共和黨政客——絕不是自由主義者或任何類似的人,他開始報道 相當有效地講述了正在發生的事情,這場對無辜平民的屠殺,據稱是無辜的平民——他們正在進行這場邪惡的戰爭,地下戰爭。事實上,他有一次給我發了一封秘密電報,說剛剛來華盛頓訪問並返回布宜諾斯艾利斯的外交部長曾幸災樂禍地向他表示,基辛格沒有向他提及有關人類的問題。 權利。 我不知道——我沒有出席面試。」

納瓦斯基後來在他的書中寫道,關於與基辛格的對峙,「『告訴我,納瓦斯基先生,』[基辛格]用他著名的喉音說道,『在像你們這樣的不起眼的期刊上發表一篇關於對話的短文是怎麼回事? 這本來應該發生在幾年前,關於阿根廷發生或沒有發生的事情導致幾個月前我在哥本哈根下飛機時在機場有六十個人舉著標語牌譴責我?』」

根據解密的國務院文件,基辛格還通過訪問該國並讚揚該政權,阻礙了卡特政府制止1976-1983年軍事獨裁政權大規模屠殺的努力。

巴西的核武器計劃

基辛格在 20 世紀 70 年代支持巴西推行核武器計劃。 基辛格通過辯稱巴西是美國的盟友來證明自己的立場,理由是這將有利於美國的私營核工業參與者。基辛格在巴西問題上的立場與美國國會、國務院和美國的有影響力的聲音不一致。 軍備控制和裁軍機構。

羅得西亞

1976年9月,基辛格積极參与有關羅德西亞布希戰爭的談判。 基辛格與南非總理約翰·沃斯特一起向羅得西亞總理伊恩·史密斯施壓,要求其加快羅德西亞向黑人占多數統治的過渡。 隨著解放陣線控制了莫三比克,甚至南非種族隔離政權也撤回了支持,羅得西亞幾乎完全被孤立了。 根據史密斯的自傳,基辛格告訴史密斯基辛格夫人對他的欽佩,但史密斯表示,他認為基辛格是在要求他簽署羅德西亞的「死亡證明」。 基辛格利用美國的影響力,並聯合其他有關各方向羅德西亞施壓,加速了白人少數統治的結束。

葡萄牙帝國

與前任肯尼迪和約翰遜政府對葡萄牙新國家政權的不友好態度形成鮮明對比,特別是其試圖通過發動葡萄牙殖民戰爭打擊反殖民叛亂以保衛其帝國來維持葡萄牙殖民帝國, 基辛格領導下的國務院對葡萄牙採取了更為和解的態度。 1971年,尼克松總統的政府不顧國會黑人核心小組和參議院一些議員的譴責,成功續簽了美國在亞速爾群島的軍事基地的租約。 儘管私下裡繼續鄙視葡萄牙對非洲的返祖外交政策,但基辛格公開對葡萄牙同意使用其位於亞速爾群島拉日什的軍事基地在贖罪日戰爭中為以色列提供補給表示感謝。 1974年極右葡萄牙政權垮台後,基辛格擔心新政府倉促的非殖民化計劃可能會讓安哥拉人民解放運動等激進派系受益。 他還表示擔心,葡萄牙共產黨加入葡萄牙新政府可能會使義大利等其他北約成員國的共產黨合法化。

東帝汶

印度尼西亞佔領東帝汶

1975 年 12 月 6 日,印度尼西亞入侵東帝汶前一天,蘇哈托與傑拉爾德·福特和基辛格在雅加達

葡萄牙的非殖民化進程引起了美國對前葡萄牙殖民地東帝汶的關注,東帝汶於 1975 年宣布獨立。印度尼西亞總統蘇哈托認為東帝汶是印度尼西亞理所當然的一部分。 1975 年 12 月,蘇哈托在印度尼西亞首都雅加達與基辛格和福特總統會面時討論了入侵計劃。 福特和基辛格都明確表示,美國與印度尼西亞的關係將保持牢固,並且不會反對擬議的吞併。 他們只希望「快速」完成,並建議推遲到他們返回華盛頓之後。 據此,蘇哈托將手術推遲了一天。 最終,12 月 7 日,印度尼西亞軍隊入侵了這個前葡萄牙殖民地。 美國繼續向印度尼西亞出售武器,蘇哈托繼續實施吞併計劃。 本·基爾南 (Ben Kiernan) 表示,從 1975 年到 1981 年,入侵和佔領導致近四分之一的東帝汶人口死亡。

古巴

1970年西恩富戈斯危機期間,蘇聯海軍被強烈懷疑在古巴西恩富戈斯市建造潛艇基地,基辛格會見了蘇聯駐美國大使阿納托利·多勃雷寧,告訴他美國政府認為這一行為是 違反了 1962 年古巴導彈危機后約翰·F·肯尼迪總統和尼基塔·赫魯曉夫總理達成的協議,促使蘇聯停止在西恩富戈斯建設計劃中的基地。

1976 年 2 月,基辛格考慮對古巴港口和軍事設施發動空襲,並在關塔那摩灣美國海軍基地部署美國海軍陸戰隊營,以報復古巴總統菲德爾·卡斯特羅 1975 年底向古巴派遣軍隊的決定。 新獨立的安哥拉在安哥拉內戰開始期間幫助安哥拉人民解放軍對抗安盟和南非。

撒哈拉沙漠西部

葡萄牙的非殖民化進程引起了美國對前葡萄牙殖民地東帝汶的關注,東帝汶於 1975 年宣布獨立。印度尼西亞總統蘇哈托認為東帝汶是印度尼西亞理所當然的一部分。 1975 年 12 月,蘇哈托在印度尼西亞首都雅加達與基辛格和福特總統會面時討論了入侵計劃。 福特和基辛格都明確表示,美國與印度尼西亞的關係將保持牢固,並且不會反對擬議的吞併。 他們只希望「快速」完成,並建議推遲到他們返回華盛頓之後。 據此,蘇哈托將手術推遲了一天。 最終,12 月 7 日,印度尼西亞軍隊入侵了這個前葡萄牙殖民地。 美國繼續向印度尼西亞出售武器,蘇哈托繼續實施吞併計劃。 本·基爾南 (Ben Kiernan) 表示,從 1975 年到 1981 年,入侵和佔領導致近四分之一的東帝汶人口死亡。

古巴

1970年西恩富戈斯危機期間,蘇聯海軍被強烈懷疑在古巴西恩富戈斯市建造潛艇基地,基辛格會見了蘇聯駐美國大使阿納托利·多勃雷寧,告訴他美國政府認為這一行為是 違反了 1962 年古巴導彈危機后約翰·F·肯尼迪總統和尼基塔·赫魯曉夫總理達成的協議,促使蘇聯停止在西恩富戈斯建設計劃中的基地。

1976 年 2 月,基辛格考慮對古巴港口和軍事設施發動空襲,並在關塔那摩灣美國海軍基地部署美國海軍陸戰隊營,以報復古巴總統菲德爾·卡斯特羅 1975 年底向古巴派遣軍隊的決定。 新獨立的安哥拉在安哥拉內戰開始期間幫助安哥拉人民解放軍對抗安盟和南非。

撒哈拉沙漠西部

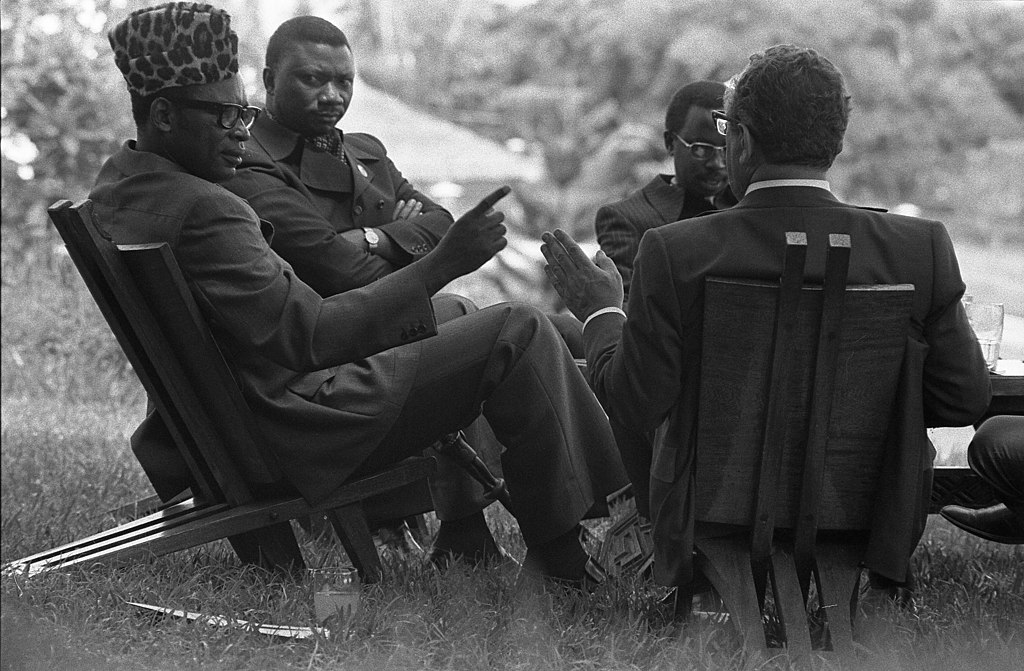

亨利·基辛格在扎伊爾金沙薩總統官邸會見蒙博托·塞塞·塞科總統等人

基辛格主義贊同西班牙撒哈拉地區向摩洛哥的強制讓步。 1975 年撒哈拉危機最嚴重時,基辛格誤導傑拉爾德·福特認為國際法院做出了有利於摩洛哥的裁決。 基辛格事先就知道摩洛哥入侵該領土的計劃,該計劃於 1975 年 11 月 6 日在所謂的綠色遊行中實現。

扎伊爾

基辛格參與了美國與扎伊爾獨裁者蒙博托·塞塞·塞科之間的進一步合作,並與他舉行了多次會面。 基辛格將這些努力描述為「我們在非洲的政策成功之一」,並讚揚蒙博托「勇敢、政治精明」和「在一個政府腐敗成為一種生活方式的國家相對誠實」。

後來的角色

1981 年,基辛格在白宮家庭住所與羅納德·里根總統會面

尼克松因水門事件被迫辭職后,基辛格在傑拉爾德·R·福特新任總統政府中的影響力在1975年11月的「萬聖節大屠殺」內閣改組中被布倫特·斯考克羅夫特取代為國家安全顧問后減弱。 當民主黨人吉米卡特在 1976 年總統選舉中擊敗共和黨人傑拉爾德福特時,基辛格辭去國務卿職務。

基辛格繼續參加三邊委員會等政策團體,並保持政治諮詢、演講和寫作活動。 1978 年,他秘密參與阻撓卡特政府起訴三名智利情報人員策劃 1976 年暗殺奧蘭多·萊特利爾的行動。 基辛格對吉米·卡特政府的外交政策持批評態度,他在 1980 年表示,「他們實現了一項非凡的壯舉,同時與我們的盟友建立了最糟糕的關係,與我們的對手建立了最糟糕的關係,同時又與我們的對手建立了最糟糕的關係。」 自第二次世界大戰結束以來發展中國家發生了嚴重的動蕩。」

1977 年基辛格卸任后,哥倫比亞大學為他提供了一個捐贈教授職位。 這一任命遭到了學生的反對,並成為媒體評論的話題。基辛格隨後拒絕了哥倫比亞大學的職位,而是考慮在喬治城大學擔任職位。 他被任命為喬治城大學戰略與國際研究中心成員。 20 世紀 70 年代末,他在喬治城埃德蒙·沃爾什外交學院任教數年。 1982年,在E.M. Warburg, Pincus and Company國際銀行的貸款幫助下,基辛格創立了一家諮詢公司Kissinger Associates,並與前任首席執行官Mack McLarty一起成為附屬公司Kissinger McLarty Associates的合伙人。 比爾·柯林頓總統的幕僚。他還曾擔任總部位於芝加哥的報業集團 Hollinger International 的董事會成員,並且自 1999 年 3 月起擔任灣流航空航天公司的董事。

2009 年 2 月,基辛格和美國副總統喬·拜登在慕尼黑安全會議上

1989 年 9 月,《華爾街日報》的約翰·菲阿爾卡披露,基辛格於 1989 年 3 月在特拉華州成立了 China Ventures, Inc.(特拉華州有限合夥企業),並擔任董事會主席, 首席執行官,對美中關係產生了直接的經濟利益。 其目的是與當時共產黨政府的主要商業機構中國國際信托投資公司(CITIC)投資 7500 萬美元成立一家合資企業。 董事會成員是基辛格協會的主要客戶。 1989 年 6 月 4 日天安門廣場大屠殺后的第二天早上,美國廣播公司 (ABC) 的彼得·詹寧斯 (Peter Jennings) 要求基辛格發表評論,但基辛格因沒有透露自己在該項目中的角色而受到批評。 基辛格的立場總體上支持鄧小平使用軍隊鎮壓示威學生的決定,並反對經濟制裁。

2017 年 6 月 21 日基辛格與德國總理安格拉·默克爾

1995 年至 2001 年間,基辛格擔任自由港麥克莫蘭公司 (Freeport-McMoRan) 的董事會成員,該公司是一家跨國銅金生產商,在印度尼西亞巴布亞擁有重要的採礦和銑削業務。 2000年2月,時任印度尼西亞總統阿卜杜拉赫曼·瓦希德任命基辛格為政治顧問。 他還擔任美國-亞塞拜然商會的名譽顧問。

1998年,為了應對2002年冬奧會申辦醜聞,國際奧委會成立了一個名為「2000年委員會」的委員會,以建議改革,基辛格曾在該委員會任職。 這項服務使他在 2000 年被任命為國際奧委會五名「榮譽會員」之一,該組織將這一類別描述為授予「國際奧委會以外為其提供特別傑出服務的知名人士」。

基辛格於 2000 年至 2005 年擔任威廉瑪麗學院第 22 任校長。他的前任是英國首相瑪格麗特·撒切爾,繼任者是桑德拉·戴·奧康納法官。]威廉瑪麗學院還擁有一幅由內德·比特廷格 (Ned Bittinger) 繪製的基辛格肖像畫。

2000年至2006年,基辛格擔任艾森豪威爾獎學金董事會主席。 2006年,在離開艾森豪威爾獎學金后,他獲得了德懷特·D·艾森豪威爾領導力和服務獎章。

2002年11月,他被喬治·W·布希總統任命為新成立的美國恐怖襲擊國家委員會主席,負責調查9月11日的襲擊事件。 當被問及潛在的利益衝突時,基辛格於 2002 年 12 月 13 日辭去董事長職務,沒有透露他的商業客戶名單。

在 2009 年至 2010 年的力拓間諜案中,基辛格獲得了 500 萬美元的報酬,以建議這家跨國礦業公司如何與一名因賄賂在中國被捕的員工保持距離。

唐納德·特朗普總統於 2017 年 5 月 10 日會見基辛格

基辛格與威廉·佩里、薩姆·納恩和喬治·舒爾茨一起呼籲各國政府擁抱無核武器世界的願景,並在《華爾街日報》的三篇專欄文章中提出了一項雄心勃勃的計劃,其中包括為此採取的緊急措施 。 四人創建了核威脅倡議來推進這一議程。 2010年,四人出演了一部名為《核臨界點》的紀錄片。 這部電影是對《華爾街日報》專欄文章中提出的想法的視覺和歷史描述,並強化了他們對無核武器世界的承諾以及實現這一目標可以採取的步驟。

2008年12月,基辛格被國防大學基金會授予美國愛國者獎,「以表彰他在公共服務領域的傑出職業生涯」。

2016年11月17日,基辛格會見時任總統當選人唐納德·特朗普,討論全球事務。 2017年5月,基辛格還在白宮會見了特朗普總統。

2017 年 8 月 17 日接受查理·羅斯採訪時,基辛格談到特朗普總統時說道:「我希望聖奧古斯丁能有一個奧古斯丁時刻……他早年遵循的模式與後來的生活完全不相容。」 當他有遠見,並晉陞為聖人時。人們不會期望總統成為那樣,但這是可以想象的」。]基辛格還辯稱,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京想要削弱希拉里·柯林頓,而不是選舉唐納德·特朗普。 基辛格說,普京「認為——順便說一句,她會極具對抗性……我認為他試圖削弱即將上任的總統[柯林頓]」。

對美國外交政策的看法

2008年12月,基辛格被國防大學基金會授予美國愛國者獎,「以表彰他在公共服務領域的傑出職業生涯」。

2016年11月17日,基辛格會見時任總統當選人唐納德·特朗普,討論全球事務。 2017年5月,基辛格還在白宮會見了特朗普總統。

2017 年 8 月 17 日接受查理·羅斯採訪時,基辛格談到特朗普總統時說道:「我希望聖奧古斯丁能有一個奧古斯丁時刻……他早年遵循的模式與後來的生活完全不相容。」 當他有遠見,並晉陞為聖人時。人們不會期望總統成為那樣,但這是可以想象的」。]基辛格還辯稱,俄羅斯總統弗拉基米爾·普京想要削弱希拉里·柯林頓,而不是選舉唐納德·特朗普。 基辛格說,普京「認為——順便說一句,她會極具對抗性……我認為他試圖削弱即將上任的總統[柯林頓]」。

對美國外交政策的看法

南斯拉夫戰爭

巴拉克·奧巴馬總統討論 2010 年美國和俄羅斯之間的新《削減戰略武器條約》

在他在南斯拉夫戰爭期間接受的多篇文章和採訪中,他批評了美國在東南歐的政策,其中包括承認波士尼亞赫塞哥維納作為一個主權國家,他稱這是一種愚蠢的行為。 最重要的是,他駁斥了塞爾維亞人和克羅埃西亞人是侵略者或分裂主義者的觀點,稱「他們無法與從未存在過的事物分離」。此外,他一再警告西方不要捲入一場至少有數百年前根源的衝突,並表示如果西方允許塞爾維亞人和克羅埃西亞人加入各自國家,效果會更好。 基辛格對西方介入科索沃也持有類似的批評觀點。 特別是,他對《朗布依埃協定》持有貶低的觀點:

朗布依埃的文本呼籲塞爾維亞接納北約軍隊遍布南斯拉夫,這是一種挑釁,是開始轟炸的借口。 朗布依埃不是任何塞爾維亞人都能接受的文件。 這是一份糟糕的外交文件,根本不應該以這種形式提交。

然而,由於塞爾維亞人不接受朗布依埃的文本並且北約開始了轟炸,他選擇繼續轟炸,因為北約的信譽現在受到威脅,但拒絕使用地面部隊,聲稱這不值得。

伊拉克

在他在南斯拉夫戰爭期間接受的多篇文章和採訪中,他批評了美國在東南歐的政策,其中包括承認波士尼亞赫塞哥維納作為一個主權國家,他稱這是一種愚蠢的行為。 最重要的是,他駁斥了塞爾維亞人和克羅埃西亞人是侵略者或分裂主義者的觀點,稱「他們無法與從未存在過的事物分離」。此外,他一再警告西方不要捲入一場至少有數百年前根源的衝突,並表示如果西方允許塞爾維亞人和克羅埃西亞人加入各自國家,效果會更好。 基辛格對西方介入科索沃也持有類似的批評觀點。 特別是,他對《朗布依埃協定》持有貶低的觀點:

朗布依埃的文本呼籲塞爾維亞接納北約軍隊遍布南斯拉夫,這是一種挑釁,是開始轟炸的借口。 朗布依埃不是任何塞爾維亞人都能接受的文件。 這是一份糟糕的外交文件,根本不應該以這種形式提交。

然而,由於塞爾維亞人不接受朗布依埃的文本並且北約開始了轟炸,他選擇繼續轟炸,因為北約的信譽現在受到威脅,但拒絕使用地面部隊,聲稱這不值得。

伊拉克

2007 年 1 月,基辛格在傑拉爾德·福特的葬禮上發表講話

2006年,鮑勃·伍德沃德的《否認狀態》一書中報道,基辛格定期與喬治·W·布希總統和副總統迪克·切尼會面,就伊拉克戰爭提供建議。 基辛格在伍德沃德的錄音採訪中證實,這個建議與他在 2005 年 8 月 12 日《華盛頓郵報》專欄中給出的建議相同:「戰勝叛亂是唯一有意義的退出策略。」基辛格 還經常會見美國國務卿科林·鮑威爾,他警告鮑威爾,聯盟臨時權力機構主任L.保羅·布雷默是「控制狂」。

2006 年 11 月 19 日,基辛格在接受 BBC 周日上午節目採訪時,被問到是否還有希望在伊拉克取得明顯的軍事勝利,他回答道:「如果你所說的『軍事勝利』是指一個可以建立並支持伊拉克政府的伊拉克政府, 其令狀遍及全國,在民主國家的政治進程支持的時期內控制內戰和宗派暴力,我不認為這是可能的……我認為我們已經 重新定義路線。但我不認為在之前定義的軍事勝利和全面撤軍之間存在選擇。」

2008年4月3日,在接受胡佛研究所的彼得·羅賓遜採訪時,基辛格重申,儘管他支持2003年入侵伊拉克,他認為喬治·W·布希政府的戰爭理由過多地依賴於戰爭。 薩達姆所謂的大規模殺傷性武器。 羅賓遜指出,基辛格批評政府以太少的軍隊入侵,解散伊拉克軍隊作為去復興黨化的一部分,以及與某些盟友的關係處理不當。

印度

基辛格2008年4月表示,「印度與美國有著平行的目標」,並稱其為美國的盟友。

中國

2015 年 11 月 23 日,安格拉·默克爾和基辛格出席德國前總理赫爾穆特·施密特的國葬。

基辛格出席2008年北京夏季奧運會開幕式。奧運會開幕前幾個月,由於國際特赦組織和其他組織對廣泛使用死刑和其他問題的批評,有關中國人權記錄的爭議日益加劇,基辛格對中國官方通訊社新華社表示:「我認為 人們應該將奧運會作為一項體育賽事與人們與中國可能存在的任何政治分歧分開。我希望奧運會將本著其設計的精神,即國家之間的友誼,並在其他論壇上討論其他問題 」。 他說,中國為舉辦奧運會付出了巨大努力。 「中國的朋友現在不應該利用奧運會向中國施壓。」 他補充說,他將帶著兩個孫子觀看奧運會,並計劃參加開幕式。 奧運會期間,他與澳大利亞游泳運動員伊恩·索普、電影明星成龍和英國前首相托尼·布萊爾一起參加了北京大學關於冠軍素質的論壇。 他與妻子南希·基辛格、喬治·W·布希總統、前總統喬治·H·W·布希、外交部長楊潔篪坐在一起觀看中美男籃比賽[

2011年,基辛格發表了《論中國》,記錄了中美關係的演變,並提出了中美之間「真正的戰略信任」夥伴關係面臨的挑戰。

基辛格在其 2011 年的著作《論中國》、2014 年的著作《世界秩序》以及 2018 年接受《金融時報》採訪時表示,他相信中國希望恢復其作為中央王國的歷史作用,並成為「全人類的主要顧問」。

2020年,在因COVID-19大流行、香港抗議活動和中美貿易戰導致中美關係惡化的時期,基辛格表達了對美國和中國正在進入第二次冷戰並將 最終捲入一場類似於第一次世界大戰的軍事衝突。他呼籲中國領導人習近平和即將上任的美國當選總統喬·拜登採取較少對抗性的外交政策。 基辛格此前曾表示,中美之間潛在的戰爭將「比摧毀歐洲文明的世界大戰更糟糕」。

2023年7月,基辛格前往北京會見中國國防部長李尚孚,後者因參與從俄羅斯武器出口商購買戰鬥機而於2018年受到美國政府制裁。 基辛格在會見中強調中美關係,表示「美國和中國應該消除誤解,和平共處,避免對抗」。 那次訪問後來,基辛格會見了習近平,意圖解凍中美關係。

據《德黑蘭時報》報道,基辛格在美伊會談問題上的立場是:「如果美國和伊朗之間就核爭端等問題進行任何直接會談,如果首先只涉及外交人員並取得進展,那麼最有可能取得成功。」 在國家元首會晤之前達到國務卿級別。」2016年,基辛格表示,中東面臨的最大挑戰是「帝國主義和聖戰主義的伊朗對該地區的潛在統治」。 他在 2017 年 8 月進一步寫道,如果允許伊朗伊斯蘭革命衛隊及其什葉派盟友填補軍事上擊敗的伊拉克和黎凡特伊斯蘭國留下的領土真空,該地區將留下一條從 伊朗到黎凡特「這可能標誌著伊朗激進帝國的出現」。 基辛格在評論聯合全面行動計劃時表示,他不會同意該計劃,但特朗普計劃在協議簽署后終止該計劃,這將「使伊朗人能夠比我們做得更多」。

2014年烏克蘭危機

Henry Kissinger on April 26, 2016

2014年3月5日,《華盛頓郵報》在克里米亞公投前11天發表了基辛格的評論文章,討論克里米亞自治共和國是否應正式重新加入烏克蘭或加入鄰國俄羅斯。在其中,他試圖平衡烏克蘭、俄羅斯和西方對一個正常運轉的國家的渴望。 他提出了四個要點:

烏克蘭應有權自由選擇其經濟和政治聯繫,包括與歐洲的聯繫;

烏克蘭不應加入北約,這是他七年前採取的立場的重複;

烏克蘭應該自由地建立任何符合其人民明確意願的政府。 明智的烏克蘭領導人將選擇國家各地區之間的和解政策。 他設想烏克蘭的國際地位就像芬蘭一樣。

烏克蘭應維護對克里米亞的主權。

基辛格還寫道:「西方講烏克蘭語;東方主要講俄語。烏克蘭一方試圖統治另一方的任何企圖——正如以往的模式——最終將導致內戰或分裂。」

在出版《世界秩序》一書後,基辛格接受了查理·羅斯的採訪,並更新了他對烏克蘭的立場,他認為烏克蘭可能是俄羅斯與西方之間的地理調解人。 在他向自己提出的關於重新構想烏克蘭政策的問題中,基辛格表示:「如果烏克蘭被視為一個前哨基地,那麼情況就是它的東部邊界是北約的戰略線,而北約將在200英里之內( 伏爾加格勒320公里)。這永遠不會被俄羅斯接受。另一方面,如果俄羅斯西線位於波蘭邊境,歐洲將永遠感到不安。戰略目標應該是看看能否建立烏克蘭 作為東西方之間的橋樑,以及是否可以作為一種共同努力來做到這一點。

2016年12月,基辛格建議當時的當選總統唐納德·特朗普接受「克里米亞是俄羅斯的一部分」,以確保美國和俄羅斯之間的和解,兩國關係因克里米亞危機而惡化。 當被問及他是否明確認為俄羅斯對克里米亞的主權合法時,基辛格給出了肯定的回答,扭轉了他在《華盛頓郵報》專欄文章中所採取的立場。

計算機和核武器

2019 年,基辛格在談到將核武器控制權交給人工智慧 (AI) 計算機的趨勢時寫道:「對手對人工智慧開發的配置的無知將成為一種戰略優勢」。 基辛格認為,賦予使用演算法做出決策的計算機發射核武器的權力將消除人為因素,並為擁有最有效人工智慧系統的國家帶來優勢,因為計算機可以比任何人類更快地做出有關戰爭與和平的決策 永遠可以。 正如人工智慧增強型計算機可以通過預測人類決策來贏得國際象棋比賽一樣,人工智慧增強型計算機在核戰爭等危機中也能發揮作用,先發制人的一方將通過摧毀對手的核能力而獲得優勢。 。 基辛格還指出,始終存在這樣的危險:計算機可能會在外交手段耗盡之前做出發動核戰爭的決定,或者出於操作員無法理解的原因。 基辛格還警告說,使用人工智慧控制核武器會給決策過程帶來「不透明」,因為控制人工智慧系統的演算法不容易理解,從而破壞決策過程的穩定:

大戰略需要了解潛在對手的能力和軍事部署。 但如果越來越多的情報變得不透明,政策制定者將如何理解對手甚至盟友的觀點和能力? 會出現許多不同的互聯網,還是最終只會出現一種? 對合作有何影響? 為了對抗? 隨著人工智慧變得無處不在,需要出現新的安全概念。

2019冠狀病毒病大流行

2020 年 4 月 3 日,基辛格分享了他對 COVID-19 大流行的診斷觀點,稱其威脅到「自由世界秩序」。 基辛格補充說,儘管全球領導人正試圖主要在國家層面上解決這場危機,但病毒不分國界。 他強調,關鍵不是純粹的國家努力,而是加強國際合作。

俄羅斯入侵烏克蘭

2022 年 5 月,基辛格在世界經濟論壇上就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話,主張通過外交解決方案恢復戰前狀態,從而有效地將克里米亞和頓巴斯部分地區割讓給俄羅斯控制。 基辛格敦促烏克蘭人「用智慧來匹配他們所表現出的英雄主義」,並認為「超越這一點繼續戰爭將不是為了烏克蘭的自由,而是一場針對俄羅斯本身的新戰爭。」同月向愛德華·盧斯和《金融時報》的一位讀者發表講話。 烏克蘭總統澤連斯基拒絕了基辛格的建議,稱在俄羅斯同意將克里米亞和頓巴斯地區歸還烏克蘭之前,烏克蘭不會同意和平。

2022 年 7 月,在一次推銷《領導力:世界戰略的六項研究》的圖書巡演中,他與 PBS 的朱迪·伍德拉夫進行了交談,他仍然認為「談判是可取的」,並澄清了他之前的言論,稱他支持停火線 2 月 24 日的邊界上,並且「俄羅斯不應該從戰爭中獲得任何東西......烏克蘭首先不能放棄戰爭開始時擁有的領土,因為這將具有象徵意義的危險。」

2023 年 1 月 18 日,基辛格接受世界經濟論壇觀眾格雷厄姆·艾利森的採訪; 他表示,美國應加大支持力度,直至抵達 2 月 24 日邊界或承認 2 月 24 日邊界,屆時將開始停火協議談判。 基辛格認為,在維持制裁直至達成最終解決方案的同時,俄羅斯需要有機會重新加入國際社會。 他表達了對澤連斯基總統的欽佩,並讚揚烏克蘭人民的英雄行為。 基辛格認為,入侵本身就其邏輯結果表明,在和平進程結束時,烏克蘭將加入北約。

2023年9月,基辛格在紐約會見了弗拉基米爾·澤倫斯基,討論他對烏克蘭加入北約的野心立場的轉變。

2023 年以色列-哈馬斯戰爭

在去世前一個月的最後聲明中,基辛格回應了 2023 年哈馬斯領導的對以色列的襲擊以及 2023 年以色列-哈馬斯戰爭的爆發,稱哈馬斯的目標「只能是動員阿拉伯世界反對以色列,並 脫離和平談判的軌道」,並發表聲明譴責穆斯林移民德國,以回應德國一些阿拉伯人慶祝襲擊事件。 基辛格宣稱:「讓這麼多具有完全不同文化、宗教和觀念的人入境是一個嚴重的錯誤,因為這樣做會在每個國家內部產生一個壓力集團。」

公眾認知

2014年3月5日,《華盛頓郵報》在克里米亞公投前11天發表了基辛格的評論文章,討論克里米亞自治共和國是否應正式重新加入烏克蘭或加入鄰國俄羅斯。在其中,他試圖平衡烏克蘭、俄羅斯和西方對一個正常運轉的國家的渴望。 他提出了四個要點:

烏克蘭應有權自由選擇其經濟和政治聯繫,包括與歐洲的聯繫;

烏克蘭不應加入北約,這是他七年前採取的立場的重複;

烏克蘭應該自由地建立任何符合其人民明確意願的政府。 明智的烏克蘭領導人將選擇國家各地區之間的和解政策。 他設想烏克蘭的國際地位就像芬蘭一樣。

烏克蘭應維護對克里米亞的主權。

基辛格還寫道:「西方講烏克蘭語;東方主要講俄語。烏克蘭一方試圖統治另一方的任何企圖——正如以往的模式——最終將導致內戰或分裂。」

在出版《世界秩序》一書後,基辛格接受了查理·羅斯的採訪,並更新了他對烏克蘭的立場,他認為烏克蘭可能是俄羅斯與西方之間的地理調解人。 在他向自己提出的關於重新構想烏克蘭政策的問題中,基辛格表示:「如果烏克蘭被視為一個前哨基地,那麼情況就是它的東部邊界是北約的戰略線,而北約將在200英里之內( 伏爾加格勒320公里)。這永遠不會被俄羅斯接受。另一方面,如果俄羅斯西線位於波蘭邊境,歐洲將永遠感到不安。戰略目標應該是看看能否建立烏克蘭 作為東西方之間的橋樑,以及是否可以作為一種共同努力來做到這一點。

2016年12月,基辛格建議當時的當選總統唐納德·特朗普接受「克里米亞是俄羅斯的一部分」,以確保美國和俄羅斯之間的和解,兩國關係因克里米亞危機而惡化。 當被問及他是否明確認為俄羅斯對克里米亞的主權合法時,基辛格給出了肯定的回答,扭轉了他在《華盛頓郵報》專欄文章中所採取的立場。

計算機和核武器

2019 年,基辛格在談到將核武器控制權交給人工智慧 (AI) 計算機的趨勢時寫道:「對手對人工智慧開發的配置的無知將成為一種戰略優勢」。 基辛格認為,賦予使用演算法做出決策的計算機發射核武器的權力將消除人為因素,並為擁有最有效人工智慧系統的國家帶來優勢,因為計算機可以比任何人類更快地做出有關戰爭與和平的決策 永遠可以。 正如人工智慧增強型計算機可以通過預測人類決策來贏得國際象棋比賽一樣,人工智慧增強型計算機在核戰爭等危機中也能發揮作用,先發制人的一方將通過摧毀對手的核能力而獲得優勢。 。 基辛格還指出,始終存在這樣的危險:計算機可能會在外交手段耗盡之前做出發動核戰爭的決定,或者出於操作員無法理解的原因。 基辛格還警告說,使用人工智慧控制核武器會給決策過程帶來「不透明」,因為控制人工智慧系統的演算法不容易理解,從而破壞決策過程的穩定:

大戰略需要了解潛在對手的能力和軍事部署。 但如果越來越多的情報變得不透明,政策制定者將如何理解對手甚至盟友的觀點和能力? 會出現許多不同的互聯網,還是最終只會出現一種? 對合作有何影響? 為了對抗? 隨著人工智慧變得無處不在,需要出現新的安全概念。

2019冠狀病毒病大流行

2020 年 4 月 3 日,基辛格分享了他對 COVID-19 大流行的診斷觀點,稱其威脅到「自由世界秩序」。 基辛格補充說,儘管全球領導人正試圖主要在國家層面上解決這場危機,但病毒不分國界。 他強調,關鍵不是純粹的國家努力,而是加強國際合作。

俄羅斯入侵烏克蘭

2022 年 5 月,基辛格在世界經濟論壇上就俄羅斯入侵烏克蘭發表講話,主張通過外交解決方案恢復戰前狀態,從而有效地將克里米亞和頓巴斯部分地區割讓給俄羅斯控制。 基辛格敦促烏克蘭人「用智慧來匹配他們所表現出的英雄主義」,並認為「超越這一點繼續戰爭將不是為了烏克蘭的自由,而是一場針對俄羅斯本身的新戰爭。」同月向愛德華·盧斯和《金融時報》的一位讀者發表講話。 烏克蘭總統澤連斯基拒絕了基辛格的建議,稱在俄羅斯同意將克里米亞和頓巴斯地區歸還烏克蘭之前,烏克蘭不會同意和平。

2022 年 7 月,在一次推銷《領導力:世界戰略的六項研究》的圖書巡演中,他與 PBS 的朱迪·伍德拉夫進行了交談,他仍然認為「談判是可取的」,並澄清了他之前的言論,稱他支持停火線 2 月 24 日的邊界上,並且「俄羅斯不應該從戰爭中獲得任何東西......烏克蘭首先不能放棄戰爭開始時擁有的領土,因為這將具有象徵意義的危險。」

2023 年 1 月 18 日,基辛格接受世界經濟論壇觀眾格雷厄姆·艾利森的採訪; 他表示,美國應加大支持力度,直至抵達 2 月 24 日邊界或承認 2 月 24 日邊界,屆時將開始停火協議談判。 基辛格認為,在維持制裁直至達成最終解決方案的同時,俄羅斯需要有機會重新加入國際社會。 他表達了對澤連斯基總統的欽佩,並讚揚烏克蘭人民的英雄行為。 基辛格認為,入侵本身就其邏輯結果表明,在和平進程結束時,烏克蘭將加入北約。

2023年9月,基辛格在紐約會見了弗拉基米爾·澤倫斯基,討論他對烏克蘭加入北約的野心立場的轉變。

2023 年以色列-哈馬斯戰爭

在去世前一個月的最後聲明中,基辛格回應了 2023 年哈馬斯領導的對以色列的襲擊以及 2023 年以色列-哈馬斯戰爭的爆發,稱哈馬斯的目標「只能是動員阿拉伯世界反對以色列,並 脫離和平談判的軌道」,並發表聲明譴責穆斯林移民德國,以回應德國一些阿拉伯人慶祝襲擊事件。 基辛格宣稱:「讓這麼多具有完全不同文化、宗教和觀念的人入境是一個嚴重的錯誤,因為這樣做會在每個國家內部產生一個壓力集團。」

公眾認知

科林·鮑威爾、加拿大總理賈斯汀·特魯多、國務卿約翰·克里和基辛格,2016 年 3 月

尼克松和基辛格 1972 年 10 月 6 日的談話

時長:7分11秒。7:11

威廉瑪麗學院 2014 年對美國國際關係學者進行的一項民意調查將基辛格評為 2015 年之前 50 年來最有效的國務卿。 1972 年,《時代》雜誌評論說「他所做的一切似乎都帶有一絲懷疑」,「他關於偏執狂的笑話有一種令人不安的真實感」。 1972 年 2 月,在華盛頓新聞俱樂部的年度國會晚宴上,「基辛格嘲笑他作為秘密浪蕩公子的名聲。」人們普遍認為,「權力是終極春藥」這一見解是他的,儘管基辛格是在解釋拿破崙·波拿巴。 雷·塔基(Ray Takeyh)等右翼批評者指責基辛格在尼克松政府向中國開放以及與北越秘密談判中所扮演的角色。 塔基寫道,雖然與中國和解是一個有價值的目標,但尼克松政府未能從中國官員那裡獲得任何有意義的讓步作為回報,因為中國繼續支持北越和「整個第三世界的各種革命力量」,「也沒有出現 在毛澤東的血腥統治之後,尼克松和基辛格的外交與共產主義領導層決定從共產主義經濟轉向國家資本主義之間甚至存在遙遠的、間接的聯繫。」

歷史學家傑弗里·金博爾提出了這樣的理論:基辛格和尼克松政府接受了南越的崩潰,前提是美國撤軍和失敗之間有一個保全面子的適當間隔。 1971年,基辛格在與周恩來的第一次會面中,「詳細列出了導致如此遲來的失敗的和解條款:美國全部撤軍,遣返所有美國戰俘,以及『18個月或更長時間內』的停火」。 用歷史學家肯·休斯的話說,「時期」。 1972 年 10 月 6 日,基辛格兩次告訴尼克松,《巴黎和平協定》的條款可能會摧毀南越:「我也認為阮紹是對的,我們的條款最終會摧毀他。」 然而, 基辛格否認使用「體面的間隔」策略,寫道「我們所有參與 10 月 12 日協議談判的人都相信,我們不是通過「體面的間隔」而是通過體面的解決方案來證明十年來的痛苦是平反的。」 約翰內斯·卡杜拉對尼克松和基辛格的戰略做出了積極評價,認為兩人「同時維持著進一步支持西貢的 A 計劃和在他們的策略無效時保護華盛頓的 B 計劃」。 卡杜拉認為,「適當的間隔」概念「在很大程度上被曲解了」,因為尼克松和基辛格「尋求贏得時間,讓朝鮮轉向內政,並創造永久平衡」,而不是默許南越的崩潰。

基辛格的紀錄在2016年民主黨總統初選期間被提及。 希拉里·柯林頓與基辛格建立了密切的關係,稱他為「朋友」和「顧問」的來源。 在民主黨初選辯論期間,柯林頓稱讚基辛格對她擔任國務卿的記錄的讚揚。 作為回應,候選人伯尼·桑德斯對基辛格的外交政策提出了批評,宣稱:「我很自豪地說亨利·基辛格不是我的朋友。我不會接受亨利·基辛格的建議。」

基辛格在中國是一位深受愛戴的人物,中新社在其訃告中形容他「對世界事務有敏銳的洞察力和透徹的了解」。

現實政治和對戰爭罪的容忍

由於基辛格堅持一種名為「現實政治」的政治方針,將務實的地緣政治考慮置於道德或意識形態價值觀之上,因此他因對美國盟友在其任期內犯下的戰爭罪行視而不見而受到批評。

許多活動人士和人權律師曾試圖起訴他在其任期內犯下的美國盟友所犯的戰爭罪。 基辛格一直與諸如美國在越南戰爭期間轟炸柬埔寨、美國捲入1973年智利軍事政變、為阿根廷軍政府的骯髒戰爭「開綠燈」以及美國在孟加拉國戰爭期間支持巴基斯坦等有爭議的政策有關。 儘管發生了種族滅絕,但解放戰爭仍在發生。一些人指責基辛格在任期間美國外交政策的不公正。 2001 年 9 月,雷內·施奈德將軍的親屬和倖存者向華盛頓特區聯邦法院提起民事訴訟,2002 年 4 月,人權活動家彼得·塔切爾向倫敦高等法院提出逮捕基辛格的請願書,2002年4月,人權活動家彼得·塔切爾向倫敦高等法院提出逮捕基辛格的請願書,理由是1969年至1975年期間印度支那平民和環境遭到破壞。

英美記者兼作家克里斯托弗·希欽斯撰寫了《亨利·基辛格審判》,其中他呼籲起訴基辛格「戰爭罪、反人類罪、違反普通法、習慣法或國際法,包括共謀謀殺」 、綁架和酷刑」。 安東尼·波登(Anthony Bourdain)在《廚師之旅》中寫道:「一旦你去過柬埔寨,你就永遠不會停止想要徒手將亨利·基辛格打死......見證他所做的......你永遠不會 理解為什麼他沒有坐在海牙被告席上米洛舍維奇旁邊。」

歷史學家羅伯特·D·卡普蘭和尼爾·弗格森對這些觀點提出了質疑,並認為與其他政治人物相比,基辛格的評價存在雙重標準。 他們為基辛格辯護,認為美國在其他國家倡導人權的力量往往適得其反且有限,考慮到地緣政治現實是任何有效外交政策不可避免的一部分,並且有功利主義的理由來捍衛大多數國家的人權。 他任期內的決定。弗格森表示,指控基辛格一人犯有戰爭罪「需要雙重標準」,因為「幾乎所有國務卿……以及幾乎所有總統」都採取了類似的行動。 弗格森補充道「這並不是說一切都好。」

家庭和個人生活

南希和亨利·基辛格與他們的狗泰勒在紐約公寓,1978 年

1949 年 2 月 6 日,基辛格與 Anneliese "Ann" Fleischer(1925 年 11 月 6 日出生於德國菲爾特)結婚。他們育有兩個孩子,伊麗莎白和大衛,並於 1964 年離婚。1955 年,他在一次研討會上結識了奧地利詩人英格堡·巴赫曼 (Ingeborg Bachmann)。 在哈佛大學; 兩人的戀愛關係持續了幾年。1974年3月30日,他與南希·馬金尼斯結婚。 他們住在康涅狄格州肯特郡和紐約市。 基辛格的兒子大衛·基辛格 (David Kissinger) 曾擔任 NBC 環球電視工作室的高管,然後於 2005 年成為柯南·奧布萊恩 (Conan O'Brien) 的製作公司 Conaco 的負責人。 1982年2月,58歲的亨利·基辛格接受了冠狀動脈搭橋手術。 2023年5月27日,基辛格誕辰100周年。

基辛格在 1973 年的一次採訪中將外交描述為他最喜歡的遊戲。

足球

達里爾·格羅夫將基辛格描述為對美國足球發展最有影響力的人物之一。 1978年,基辛格被任命為北美足球聯盟董事會主席。

基辛格自童年起就是家鄉球隊 SpVgg Fürth(現 SpVgg Greuther Fürth)足球俱樂部的球迷。 即使在他任職期間,德國大使館每周一早上都會向他通報球隊的結果。 他是一名榮譽會,擁有終身季票。 2012 年 9 月,基辛格觀看了 SpVgg Greuther Fürth 主場以 0-2 輸給沙爾克的比賽,此前他曾承諾,如果他們升入德國頂級足球聯賽德甲,他將觀看 Greuther Fürth 的主場比賽。 來自2.德甲聯賽。

死亡

亨利和南希·基辛格在 2008 年大都會歌劇院開幕式上

基辛格於2023年11月29日在康涅狄格州肯特郡的家中去世,享年100歲。身後留下他的妻子南希·馬金尼斯·基辛格, 兩個孩子,大衛和伊麗莎白; 和五個孫子。他的諮詢公司基辛格聯合公司宣布了他的去世。 基辛格協會宣布葬禮將是私人的,隨後將在紐約市舉行追悼會。

基辛格在中國是一位深受愛戴的人物,他的去世在政府官員以及該國的社交媒體和官方媒體上引起了廣泛的哀悼。 新聞社在訃告中稱,「今天,這位目光敏銳、通曉世界大事的『中國人民的老朋友』,完成了他傳奇的一生」。 中國官方電視台中央電視台稱基辛格是「傳奇外交家」和見證中美關係發展的「活化石」。 中國國家主席習近平在去世前不久表示:「中國人民不忘老朋友,中美關係永遠與基辛格的名字聯繫在一起。」

俄羅斯總統弗拉基米爾·普京對基辛格的去世表示哀悼,在給基辛格遺孀南希的電報中稱基辛格是一位「明智而有遠見的政治家」。 以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示,他「有幸多次會見基辛格博士,最近一次是兩個月前在紐約。與他的每次會面不僅是一堂外交課,也是一堂政治家大師課」 他對國際關係複雜性的理解以及對我們世界面臨的挑戰的獨特見解是無與倫比的。」 歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾稱基辛格是一位「注重最小細節的戰略家」和「一個善良的人和一個聰明的頭腦,一百多年來塑造了本世紀一些最重要事件的[命運]。」 德國總理奧拉夫·肖爾茨表示:「世界失去了一位偉大的外交家」。

前總統喬治·W·布希表示:「隨著亨利·基辛格的去世,美國失去了在外交事務上最可靠、最獨特的聲音之一。我長期以來一直欽佩這位來自猶太家庭的小男孩逃離納粹的人,然後 在美國陸軍中與他們作戰」。 約翰·麥凱恩的遺孀辛迪·麥凱恩寫道:「亨利·基辛格一直存在於我已故丈夫的生命中。雖然約翰是一名戰俘,但在後來的幾年裡,他成為了一名參議員和政治家。麥凱恩家族將懷念他的智慧 、魅力和智慧都非常」。 《滾石》刊登了一篇訃告,題為「亨利·基辛格,美國統治階級喜愛的戰犯,終於死了」,《赫芬頓郵報》的頭版則將他稱為「環城大道屠夫」。 尼克·圖爾斯 (Nick Turse) 在《The Intercept》上撰文稱他是「一位對數百萬人的死亡負有責任的外交官。」由於他留下的爭議性遺產,基辛格去世的消息在社交媒體上引起了廣泛的慶祝。

獎項、榮譽和協會

基辛格和黎德壽因在推動美國從越南戰爭中撤軍的《巴黎和平協定》方面所做的貢獻而共同獲得 1973 年諾貝爾和平獎。 Lê Đức Thọ拒絕接受該獎項,理由是越南實際上尚未實現和平。 基辛格將獎金捐給了慈善機構,沒有出席頒獎典禮,並在 18 個月後南越淪陷后提出將獎金歸還給北越軍隊。

1973年,基辛格獲得美國參議員約翰·海因茨當選或任命官員最偉大公共服務獎,該獎項由傑斐遜獎每年頒發一次。

1976年,基辛格成為哈林籃球隊第一位榮譽會員。

1977年1月13日,基辛格從傑拉爾德·福特總統手中接過總統自由勳章。

1980 年,基辛格憑藉其第一卷回憶錄《白宮歲月》獲得了國家歷史圖書獎。

1986年,基辛格是自由勳章的十二位獲得者之一。

1995年,基辛格被授予聖邁克爾和聖喬治最傑出騎士榮譽勳章。

2000年,基辛格在美國西點軍校獲得西爾瓦努斯·塞耶獎。

2002年,基辛格成為國際奧委會榮譽委員。

2012年3月1日,基辛格被授予以色列總統勳章。

2013年10月,基辛格被燈塔國際授予亨利·格倫沃爾德公共服務獎。

基辛格是牛津大學羅瑟米爾美國研究所創始委員會成員。

基辛格和黎德壽因在推動美國從越南戰爭中撤軍的《巴黎和平協定》方面所做的貢獻而共同獲得 1973 年諾貝爾和平獎。 Lê Đức Thọ拒絕接受該獎項,理由是越南實際上尚未實現和平。 基辛格將獎金捐給了慈善機構,沒有出席頒獎典禮,並在 18 個月後南越淪陷后提出將獎金歸還給北越軍隊。

1973年,基辛格獲得美國參議員約翰·海因茨當選或任命官員最偉大公共服務獎,該獎項由傑斐遜獎每年頒發一次。

1976年,基辛格成為哈林籃球隊第一位榮譽會員。

1977年1月13日,基辛格從傑拉爾德·福特總統手中接過總統自由勳章。

1980 年,基辛格憑藉其第一卷回憶錄《白宮歲月》獲得了國家歷史圖書獎。

1986年,基辛格是自由勳章的十二位獲得者之一。

1995年,基辛格被授予聖邁克爾和聖喬治最傑出騎士榮譽勳章。

2000年,基辛格在美國西點軍校獲得西爾瓦努斯·塞耶獎。

2002年,基辛格成為國際奧委會榮譽委員。

2012年3月1日,基辛格被授予以色列總統勳章。

2013年10月,基辛格被燈塔國際授予亨利·格倫沃爾德公共服務獎。

基辛格是牛津大學羅瑟米爾美國研究所創始委員會成員。

2016 年基辛格在林登·約翰遜圖書館

基辛格是以下團體的成員:

阿斯彭研究所

大西洋理事會

彼爾德伯格集團

波西米亞俱樂部

外交關係委員會

戰略與國際研究中心

世界.心靈

彭博新經濟論壇

2014 年至 2017 年,基辛格在欺詐性健康技術公司 Theranos 的董事會任職。

2009年,他獲得紐約聯合聯盟俱樂部頒發的西奧多·羅斯福美國經驗獎。

2018年,他成為彭博新經濟論壇顧問委員會名譽主席。

他還獲得了埃利斯島榮譽勳章。

2023年,他從巴伐利亞州部長兼總統Markus Söder那裡獲得了巴伐利亞馬克西米利安科學與藝術勳章。

著名作品

論文

1950.歷史的意義:對斯賓格勒、湯因比和康德的反思。 學士學位榮譽論文。 哈佛大學。

1957。恢復的世界:梅特涅、卡斯爾雷和和平問題,1812-22。 博士論文,ISBN 0-395-17229-2。

回憶錄

1979 年。白宮歲月。 ISBN 0-316-49661-8(國家圖書獎,歷史精裝)

1982 年。動蕩之年。 國際標準書號 0-316-28591-9

1999 年。更新年。 國際標準書號 0-684-85571-2

公共政策

1957。核武器與外交政策。 紐約:哈珀兄弟公司為外交關係委員會出版。 戈登·迪恩 (Gordon Dean) 的前言(第 vii-x 頁)。

1961。選擇的必要性:美國外交政策的前景。 ISBN 0-06-012410-5。

1965年。《陷入困境的夥伴關係:對大西洋聯盟的重新評估》。 康涅狄格州韋斯特波特:格林伍德出版社。 ISBN 0-07-034895-2。

1969。美國外交政策:三篇論文。 ISBN 0-297-17933-0。

1981。供記錄:1977-1980 年的精選陳述。 ISBN 0-316-49663-4。

1985。觀察:1982-1984 年演講和論文選集。 波士頓:小,布朗。 ISBN 0-316-49664-2。

1994.外交。 ISBN 0-671-65991-X。

1998 年,《基辛格筆錄:與北京和莫斯科的絕密會談》,威廉·伯爾編輯。 紐約:新出版社。 ISBN 1-56584-480-7。

2001年。美國需要外交政策嗎? 走向21世紀的外交。 國際標準書號 0-684-85567-4。

2002.越南:美國捲入和退出越南戰爭的個人歷史。 ISBN 0-7432-1916-3。

2003年。危機:兩次重大外交政策危機的剖析:基於亨利·基辛格迄今為止的秘密電話談話記錄。 紐約:西蒙與舒斯特。 ISBN 978-0-7432-4911-9。

2011.關於中國。 紐約:企鵝出版社。 ISBN 978-1-59420-271-1。

2014。世界秩序。 紐約:企鵝出版社。 ISBN 978-1-59420-614-6。

其他作品

2021。人工智慧時代:以及我們人類的未來。 波士頓:利特爾、布朗公司。 ISBN 978-0-316-27380-0。

2022。領導力:世界戰略的六項研究。 企鵝圖書有限公司 ISBN 978-0-241-54200-2。

文章

1994.《關於遏制的反思》,《外交》

1999.《在老左派與新右派之間》,外交

2001.「普遍管轄權的陷阱」,外交事務

2012.《美中關係的未來》,《外交》

2023.「人工智慧軍控之路」,外交事務(與格雷厄姆·艾利森合著)

2009年,他獲得紐約聯合聯盟俱樂部頒發的西奧多·羅斯福美國經驗獎。

2018年,他成為彭博新經濟論壇顧問委員會名譽主席。

他還獲得了埃利斯島榮譽勳章。

2023年,他從巴伐利亞州部長兼總統Markus Söder那裡獲得了巴伐利亞馬克西米利安科學與藝術勳章。

著名作品

論文

1950.歷史的意義:對斯賓格勒、湯因比和康德的反思。 學士學位榮譽論文。 哈佛大學。

1957。恢復的世界:梅特涅、卡斯爾雷和和平問題,1812-22。 博士論文,ISBN 0-395-17229-2。

回憶錄

1979 年。白宮歲月。 ISBN 0-316-49661-8(國家圖書獎,歷史精裝)

1982 年。動蕩之年。 國際標準書號 0-316-28591-9

1999 年。更新年。 國際標準書號 0-684-85571-2

公共政策

1957。核武器與外交政策。 紐約:哈珀兄弟公司為外交關係委員會出版。 戈登·迪恩 (Gordon Dean) 的前言(第 vii-x 頁)。

1961。選擇的必要性:美國外交政策的前景。 ISBN 0-06-012410-5。

1965年。《陷入困境的夥伴關係:對大西洋聯盟的重新評估》。 康涅狄格州韋斯特波特:格林伍德出版社。 ISBN 0-07-034895-2。

1969。美國外交政策:三篇論文。 ISBN 0-297-17933-0。

1981。供記錄:1977-1980 年的精選陳述。 ISBN 0-316-49663-4。

1985。觀察:1982-1984 年演講和論文選集。 波士頓:小,布朗。 ISBN 0-316-49664-2。

1994.外交。 ISBN 0-671-65991-X。

1998 年,《基辛格筆錄:與北京和莫斯科的絕密會談》,威廉·伯爾編輯。 紐約:新出版社。 ISBN 1-56584-480-7。

2001年。美國需要外交政策嗎? 走向21世紀的外交。 國際標準書號 0-684-85567-4。

2002.越南:美國捲入和退出越南戰爭的個人歷史。 ISBN 0-7432-1916-3。

2003年。危機:兩次重大外交政策危機的剖析:基於亨利·基辛格迄今為止的秘密電話談話記錄。 紐約:西蒙與舒斯特。 ISBN 978-0-7432-4911-9。

2011.關於中國。 紐約:企鵝出版社。 ISBN 978-1-59420-271-1。

2014。世界秩序。 紐約:企鵝出版社。 ISBN 978-1-59420-614-6。

其他作品

2021。人工智慧時代:以及我們人類的未來。 波士頓:利特爾、布朗公司。 ISBN 978-0-316-27380-0。

2022。領導力:世界戰略的六項研究。 企鵝圖書有限公司 ISBN 978-0-241-54200-2。

文章

1994.《關於遏制的反思》,《外交》

1999.《在老左派與新右派之間》,外交

2001.「普遍管轄權的陷阱」,外交事務

2012.《美中關係的未來》,《外交》

2023.「人工智慧軍控之路」,外交事務(與格雷厄姆·艾利森合著)

- [11/29]紅顏常逝痴長在--讀陳毅詩(2)

- [11/29]加沙被炸死婦幼過萬 猶太女星好萊塢式絕食

- [11/30]藤校布朗學生抗議仇殺巴勒斯坦青年 把校長哄下台

- [11/30]陳毅給羅生特的信

- [11/30]猶太人如何被中共忽悠瘸了之 薄熙來向來聽紅歌的基辛格鞠了一躬

- [12/01] 家有長壽基因愛吃香腸 難民逆襲者基辛格面面觀

- [12/01]94歲退伍軍人被趕出紐約療養院,為走線「移民」騰出空間

- [12/01]來了!俄州成美首報小兒肺炎病例神增州

- [12/02]千年同一嘆 秋聲不可聞

- [12/02]蘇頲被貶興蜀詩 李白仗劍輸陳毅

- [12/03]紐約警局大陣仗護衛一猶太教師重返「激進」高中工作

- [12/03][直播] 周六晚聖誕季走街曼哈頓

- [12/04]未來十五年 世界如何絕處逢生

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

change?最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- goofegg:昏評現在的垃圾派和下半身派詩歌

- 顧曉軍53:魯迅不是新文化運動倡導者

- change?:陳毅給羅生特的信

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識--8

- 顧曉軍53:面對美女演員,權力與資本誰更可惡

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識 -----7

- 謝盛友:今天是德國國殤日

- 蘇誠忠:權本主義----蹊田奪牛

- Brigade:說說愛情作品

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識--6·

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識--5·

- 顧曉軍53:遺孀程虹的女兒沒有工作當是不實之詞

- change?:理想化的李克強:《老友記》、20 世紀 90 年代和消失的世界

- 顧曉軍53:隨便說說楊恆均

- 顧曉軍53:楊恆均獲釋的可能性

- change?:在帝制滅亡前夕倒下的鬥士楊毓麟

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識--4

- change?:才知道三島由紀夫是同志

- 顧曉軍53:楊恆均又被人編成故事了