- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

〔附譯〕米塞詩二首 |

原標題:踏尋北京紅色印記 | 從中法大學走上救國興國之路

東城區東皇城根北街甲20號是北京中法大學舊址。這所只開辦了30年的大學,卻在留法勤工儉學運動中留下了波瀾壯闊的篇章,並一度成為中國共產黨早期活動的據點。它培養出一批具有愛國主義情感和進步思想的學生,其中很多人成為新中國成立初期文化、教育界的領軍人物。

在勤工儉學運動中應運而生

眼前的北京中法大學本部舊址,是一處西式結構、中式瓦頂的中西合璧建築。置身這處位於原皇城東牆舊址上的昔日校舍,回望它30年辦學歷史,不禁心生敬意。

北京中法大學舊址。劉岳/攝

中法大學的創辦源於20世紀初的留法勤工儉學運動。那時候,國內一批有志青年遠涉重洋,在法國一邊做工,一邊讀書,希望以這種方式掌握歐洲先進的科學技術和文化知識,歸國後用實業救國、教育救國、科學救國的辦法使中國富強起來。

北京中法大學學生在碧雲寺雲容水態前合影

把法國先進的教育制度引進中國,培養出高水平科技、文化人才,也是李石曾、蔡元培的理想。對他們而言,創辦一所正規的、培養知識精英的大學,是把這個理想變成現實的路徑。

1918年底第一次世界大戰結束后,李石曾、蔡元培等人號召和動員中法兩國人士,利用法國退還的庚子賠款創建了中法大學。擬議中的這所大學由北京中法大學、廣東中法大學(後來並未成立)和海外中法大學三部分組成,分別由國立北京大學、廣東大學和法國里昂大學負責籌備。1920年,北京中法大學在西山碧雲寺法文預備學校的基礎上成立。學校首任校長為蔡元培。

可以說,留法勤工儉學運動為中法大學的建立提供了非常有利的大環境,如果沒有留法勤工儉學運動,就不會有中法大學的誕生,而中法大學成立后,也推動了留法勤工儉學運動的發展。

校內建立中國共產黨秘密支部

1922年,中共西山支部建立。1923年,中共中法大學支部也建立起來,陳毅等人是這個秘密支部的黨員。

曾在法國勤工儉學的陳毅,於1923年秋季進入北京中法大學學習。入學后不久,經顏昌頤、肖振聲介紹,他由中國社會主義青年團團員轉為中國共產黨正式黨員。1924年七八月間,經組織批准,他擔任了北京中法大學黨支部書記一職。這是陳毅在黨內擔任的第一個職務。

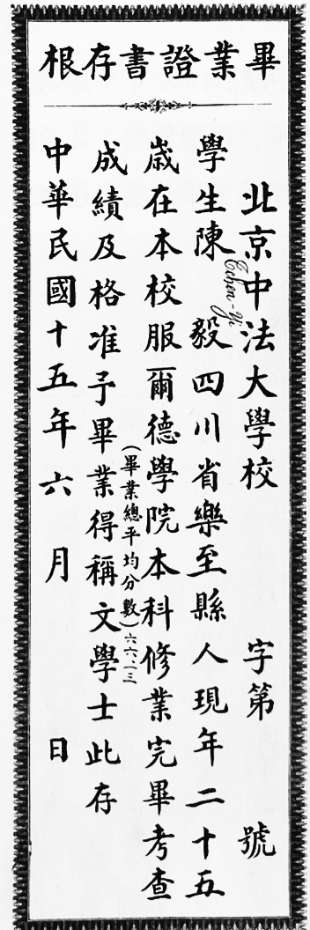

陳毅畢業證書存根

此時,中國共產黨成立三年,已從建黨之初的50餘名黨員增長了十幾倍。此時,北京中法大學也已成為中國共產黨早期的活動據點。

北京中法大學黨支部建立之初,支部成員最重要的工作是開展統一戰線工作,宣傳群眾,發動群眾。身為黨支部書記的陳毅經常召集和主持黨支部會議,及時傳達中共北京區委兼地委的指示,認真總結黨支部在校內和附近農村的工作,並向中共北京區委兼地委彙報工作情況。

用文學喚醒青年鬥爭覺悟

從上世紀20年代起,北京中法大學學生中就出現優秀的文學青年,他們在黨的領導和教育下,堅持用馬克思列寧主義觀點倡導革命文學。陳毅便是典型代表。

在《給羅生特同志的信》中,陳毅這樣寫道:「這時期,我仍然沒有放棄對於文學的愛好。我從事翻譯法國的文學作品,也另用筆名寫了許多詩歌和小說。我企圖用馬列主義的觀點來影響中國的文學。」

北京中法大學物理第二實驗室

陳毅的許多雜感與評論文章,旗幟鮮明,潑辣犀利。在《文學家你走哪一條路——勞動文藝的重要觀點》一文中,他辛辣地諷刺寄生於資產階級、博取太太小姐們歡心、垂涎於嬌妻美妾朱樓洞府的文學家,稱他們是取媚權貴、倚門賣笑、為虎作倀的「文嬌」。他大聲疾呼:文學家們,你們不要徘徊歧路,快服從大多數,替群眾作工。

陳毅主張文學應當宣傳革命思想。在《〈失掉了的孩子〉譯後記》中,他寫道:「資本家們,權力階級們,利用自己的財力——搶來的贓品,窮人的血汗——來壓迫窮人們,窮人們當然要起來收回權利。在這種使天下為公的目的之下,無論何種手段都可以採取。」

陳毅還在《燕風》半月刊、《小說月報》、《晨報》副刊等報刊上發表了小說《她》《歸來的兒子》《十年的升沉》《西山埋葬》《生日》等作品,反映了舊中國青年的遭遇,啟迪青年覺悟,喚醒青年起來進行革命鬥爭。

為孫中山先生迎喪守靈

1925年3月12日,孫中山先生在北京病逝。北京中法大學為孫中山舉行迎喪會,學生們到碧雲寺迎喪,並參加了守靈。

陳毅以「曲秋」為筆名,寫了一篇題為《西山埋葬》的散文。他熱烈讚頌孫中山:在西山就讀期間,一間四壁的小屋,「像一具棺材」,「萬幸,西山的道路近數日重光了。民族空前的英雄的遺骸,決定到西山來寄殯。」

1925年4月2日孫中山先生靈柩移往碧雲寺,中法大學學生在迎喪會上的合影

然而,孫中山屍骨未寒,國民黨右派就背叛孫中山「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策,北京中法大學的進步學生們對此義憤填膺。在鬥爭實踐中,他們認識到,直接受帝國主義宰割的工人和農民才是革命主力軍。7月28日,陳毅在《京報》副刊發表題為《誰是救國的主力軍》的文章,大聲疾呼:「工人農民們,才是我們救國的主力軍,有智識的愛國之士,與其在都市上出特刊開大會,不如放身歸田,或者投身工廠,去從事組織工農,這才是我們成功的捷徑,這才是我們永遠的辦法。」這種堅決的鬥爭態度,是對國民黨右派倒行逆施行為的有力反擊,也是在當時形勢下對於中國革命依靠對象問題的頗有見地的思考。

進步青年走上革命道路

1925年秋季,因交通不夠便利,北京中法大學文科從西山碧雲寺遷至東皇城根39號(現為東皇城根北街甲20號),成立服爾德學院(以法國著名文學家伏爾泰名字命名,當時譯為服爾德)。此後,北京中法大學正式得到教育部認可,除大學部外,還設有4所中學和3所小學。

此時,北京中法大學校長已由李麟玉擔任,他的思想比較進步,為學生們參加革命活動提供了方便。在黨組織的領導下,北京中法大學的學生們參加了北京各大、中學校學生的反帝愛國鬥爭。

其實,北京中法大學在北京各大學校中是最不成規模的,學生人數少,機構也比較鬆散,甚至連一個統一的宿舍和伙食單位都沒有。但是,由於黨組織和黨員的組織作用發揮得好,每次示威遊行,北京中法大學的學生都表現出強大的力量。一次,學生遊行隊伍與警察發生衝突,北京中法大學的學生們奮勇衝擊,使遊行隊伍突破了警察設立的警戒線。

在北京中法大學學習期間,陳毅參與了北京醫學院「改校運動」的罷課鬥爭,支持了女子師範大學反對校長楊蔭榆的鬥爭,又幫助清華大學杜鋼百、譚祖堯等人組織了「四川革命青年社」和「革命新軍社」等團體。他還組織和領導了支援五卅運動、爭取關稅自主鬥爭、反對段祺瑞大示威運動。1925年底,陳毅從北京中法大學畢業,當初懷揣文學夢的他從此正式走上革命家的道路,在漫漫征程中寫下了更為壯烈的革命詩篇。

一批英才投身新中國建設

於1921年成立的里昂中法大學,是中法大學的重要組成部分,也是中國近現代首座海外大學。早先,里昂中法大學曾被叫作「北京中法大學海外部」,實際上,更為確切的叫法應該是「北京中法大學的姊妹校」。

里昂中法大學的學製為4年,招考錄取的學生先在國內接受兩年大學教育,再前往法國繼續后兩年的學習,但實際上,根據學生所選學科和攻讀文憑的不同,在法學習時間為3至7年不等。

里昂中法大學的創辦,從某種角度上可以理解為蔡元培、李石曾等中國留法勤工儉學運動的發起者,在看到戰後形勢並考慮到當時留法勤工儉學生的實際情況后,面向更高目標的一次教育救國理念的實踐。事實證明,這所大學為新中國建設培養出了一批英才。

里昂中法大學大門舊址

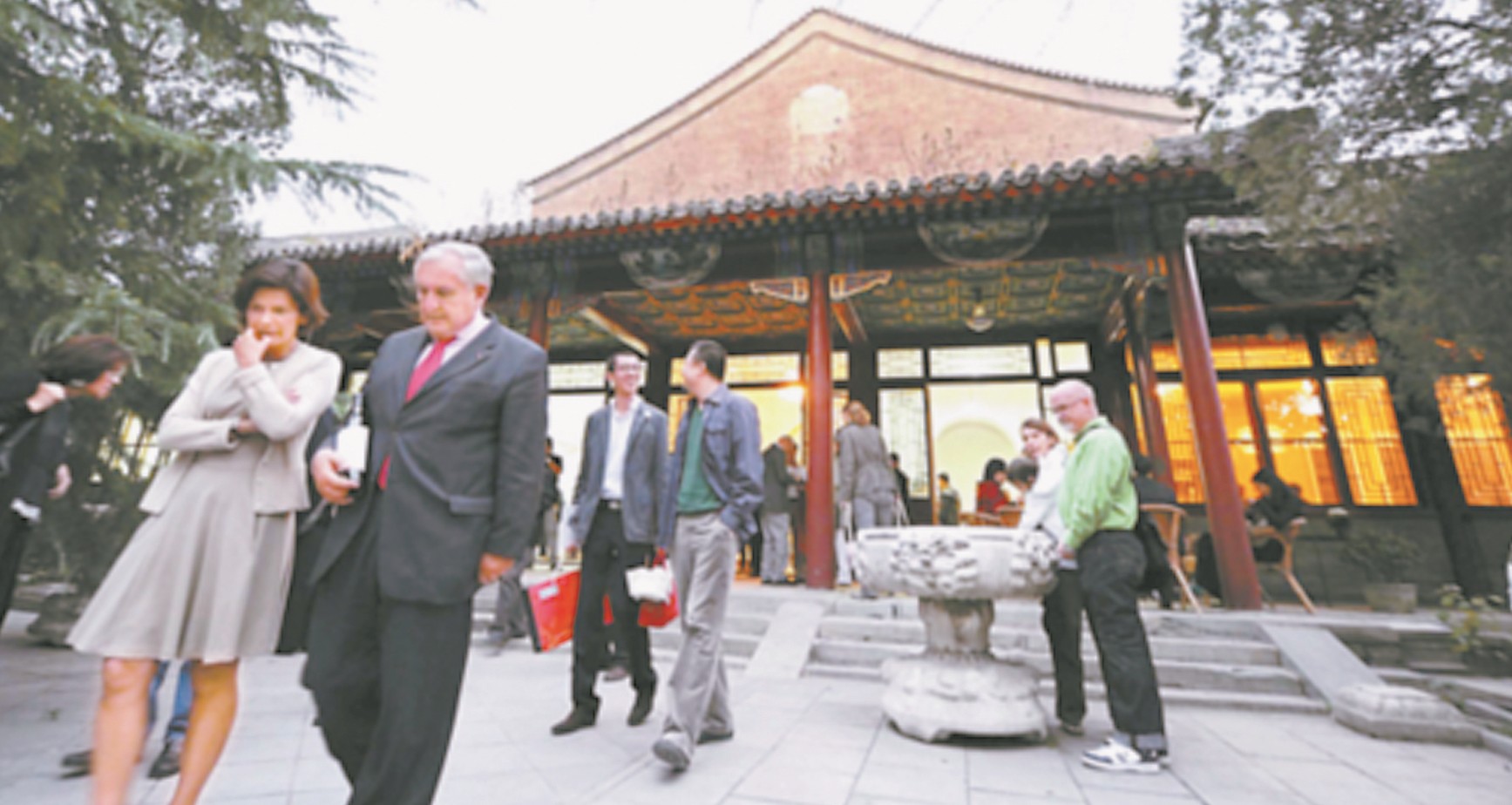

2012年3月27日《北京日報》11版報道,北京中法大學本部舊址經過改造重裝亮相,成為尚八(北京)文化集團經營的藝術機構「藝術8」所在地。

2011年,「藝術8」中心在北京中法大學本部舊址揭幕。李繼輝/攝

我國著名學者、畫家常書鴻就是里昂中法大學的學生。他學成歸國后,創建了「敦煌藝術研究所」,並展開對敦煌藝術的初級保護等一系列工作,為今天的敦煌研究院及美術研究所在中國乃至在世界都是技藝超群、成果顯赫並佔領先地位奠定了基礎。常書鴻也因此獲得「敦煌守護神」的美譽。

2014年11月5日《北京日報》10版報道,北京中法大學附屬溫泉中學原校舍完成修繕。

我國著名歷史學家、教育家和翻譯家沈煉之也是里昂中法大學的學生。他致力於中法文化交流,培養了很多法國史研究後備力量,平生著作、翻譯作品共有14種,文章譯文過百篇,貢獻巨大。他主編的《法國通史簡編》,是中國人編寫的法國史中最有影響的作品。

2019年1月24日《北京日報》14版報道,北京中法大學本部舊址騰退辦公功能后,將建成中法文化交流場所

曾就讀於里昂中法大學的還有我國著名科學家鄭大章。他是居里夫人的第一位中國研究生,獲得法國國家理化博士學位后回國。應時任國立北平研究院物理研究所所長嚴濟慈之邀,他籌建了鐳學研究所,成為我國鐳學、放射化學研究和應用的拓荒者。

我國近代建築的先驅林克明也曾在里昂中法大學學習。回國后,他參與修建了北京人民大會堂、廣州中山紀念堂等重要建築,培養出一大批建築界人才,建築論著也十分豐富,為後人留下了寶貴財富。

從1921年7月里昂中法大學第一批學生入學到1950年的30年間,到里昂中法大學註冊的中國學生有473名,大部分學生獲得了高等教育文憑,其中131人獲得學士學位,60人獲得工程師文憑。他們中的多數學成之後都回到祖國工作,成為我國科學界、教育界和文化藝術界的中堅力量。

北京中法大學本部舊址上的文保牌。梁長義/攝

時光流轉,歲月更迭。

如今,位於東皇城根北街甲20號的北京中法大學本部舊址已是北京市文物保護單位,並成為中法文化交流的平台和窗口。而位於西山腳下的北京中法大學附屬溫泉中學舊址——北京市第四十七中學校舍,也作為中法交流遺迹進行了修繕,得以保護和利用。

歷史不會忘記,昔日北京中法大學在中國教育現代化進程中為教育改革、培養高水準人才作出的重要貢獻,還有這所學校的師生們在教育救國、科技救國道路上一往無前、追求真理的決心和毅力,他們的功績將永載史冊。(賈曉燕)

- [11/25]中國孩子怒懟高壓社會!

- [11/25]美國老師為何大辭職!在美國當中學老師的感受

- [11/25]令人難忘:伊麗莎白·德比齊

- [11/27]克里斯蒂咬川普一口 稱對反猶恐穆大增有責任

- [11/27]八十不老 你看漢朝

- [11/29] 去留告白苦朋友-讀陳毅詩(1)

- [11/29]紅顏常逝痴長在--讀陳毅詩(2)

- [11/29]加沙被炸死婦幼過萬 猶太女星好萊塢式絕食

- [11/30]藤校布朗學生抗議仇殺巴勒斯坦青年 把校長哄下台

- [11/30]陳毅給羅生特的信

- [11/30]猶太人如何被中共忽悠瘸了之 薄熙來向來聽紅歌的基辛格鞠了一躬

- [12/01]家有長壽基因愛吃香腸 難民逆襲者基辛格面面觀

- [12/01]94歲退伍軍人被趕出紐約療養院,為走線「移民」騰出空間

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

評論 (0 個評論)

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇

- 法道濟:七律 吊屈原

- 往事並不如煙:圍城

- 往事並不如煙:醉桃

- jc0473:路在遠方

- jc0473:早春二月

- 法道濟:八聲甘州 再為總統一呼

- 澳洲雪梨子:胡風落難時的幾首詩

- 蘇誠忠:說繪畫

- jc0473:錦上添花