- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

魏 徵

臣聞:求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源;思國之安者,必積其德義。源不深而望流之遠,根不固而求木之長,德不厚而思國之安,臣雖下愚,知其不可,而況於明哲乎?人君當神器之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以儉,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流長也。

凡昔元首,承天景命,善始者實繁,克終者蓋寡。豈取之易,守之難乎?蓋在殷憂,必竭誠以待下;既得志,則縱情以傲物。竭誠,則吳越為一體;傲物,則骨肉為行路。雖董之以嚴刑,振之以威怒,終苟免而不懷仁,貌恭而不心服。怨不在大,可畏惟人;載舟覆舟,所宜深慎。

誠能見可欲則思知足以自戒,將有作則思知止以安人,念高危則思謙沖而自牧,懼滿盈則思江海下百川,樂盤游則思三驅以為度,憂懈怠則思慎始而敬終,慮壅蔽則思虛心以納下,懼讒邪則思正身以黜惡,恩所加則思無因喜以謬賞,罰所及則思無以怒而濫刑。總此十思,宏茲九得。簡能而任之,擇善而從之,則智者盡其謀,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武並用,垂拱而治。何必勞神苦思,代百司之職役哉!

[翻譯]我聽說:想要樹木生長,一定要加固它的根;想要泉水流得遠,一定要疏通它的源泉;想要國家安定,一定要厚積道德仁義。源泉不深卻希望泉水流得遠,根系不穩固卻想要樹木生長,道德不厚實卻想要國家安定,我雖然最愚昧無知,(也)知道這是不可能的,何況(您這)明智的人呢!國君掌握著國家的重要職權,據有天地間重大的地位,不考慮在安逸的環境中想著危難,戒奢侈,行節儉,這也(如同)是砍斷樹根來求得樹木茂盛,堵住源泉而想要泉水流遠啊。

(古代)所有的君主,承受上天(賦予的)重大使命,開頭做得好的實在很多,能夠保持到底的(卻)很少。難道是取得天下容易守住天下困難嗎?因為處在深重憂患之中,一定會竭盡誠心地來對待臣民。既已成功,則放縱自己的情感來傲視別人。竭盡誠心,就會使敵對的勢力(和自己)聯合,傲視別人,就會使親人成為陌路之人。雖然(可以)用嚴酷的刑罰監督(人們),用威風怒氣來嚇唬(人們),(人們)最終苟且免於刑罰,但卻不會感恩戴德,表面上恭敬而在內心裡卻不服氣。怨恨不在大小,可怕的只有老百姓;(他們像水一樣)能負載船隻也能顛覆船隻,這是應當深為戒慎的。

如果真的能夠做到:見到自己喜歡的,就想到知足來自我剋制;將要興建什麼,就要想到適可而止,來使百姓安寧;想到(自己的地位)高高在上充滿危機,就要不忘謙虛來(加強)自我修養;害怕會驕傲自滿,就想到要像江海那樣能夠容納千百條河流;喜愛狩獵,就想到一年三次來作為限制;擔心意志鬆懈,就想到(做事)要慎始慎終;害怕受蒙蔽,就想到虛心採納臣下的意見;畏懼說壞話的人,就想到端正自己的品德來斥退奸惡小人;施加恩澤,就要考慮不要因為一時高興而獎賞不當;動用刑罰,就要想到不要因為一時發怒而濫用刑罰。全面地做到這十件應該深思的事,發揚光大「九德」的修養,選拔有才能的人而任用他,挑選好的意見而聽從它,那麼有智慧的人就能充分獻出他的謀略,勇敢的人就能完全盡到他的力量,仁愛的人就能散播他的恩惠,誠信的人就能獻出他的忠誠;文臣武將一起任用,(君主)垂衣拱手、不親自處理政務,天下就能治理好。為什麼一定(自己)勞神費思,代替百官的職責呢?

家世

按唐太宗貞觀六年十一月立的《魏公先廟碑》載,魏徵祖父名魏彥,父魏長賢。魏徵夫人河東裴氏。

生平

魏徵少年時貧困,幼年喪父,家境貧寒失意卻不事謀生,當了道士,以隱藏他的大志。他融會貫通於讀書,見天下亂,特別留意縱橫家的學說。

隋末投奔瓦崗軍,成為該軍將領元寶藏的書記,因為文辭優美被李密欣賞,魏徵進獻十條計策給李密,李密很欣賞,但未能採用。兵敗,歸唐。後為竇建德所俘,建德念其才而收之。建德兵敗,復歸唐,拜太子洗馬,事太子李建成。玄武門之變后,唐太宗以其耿直,不殺,且升諫議大夫,后遷秘書監、侍中等職,犯顏直諫太宗二百餘次。

長孫皇後派人告訴魏徵:「聞公正直,今才得實。願公常守此志,勿少變更。」一次,李世民「得佳鷂,自臂之,望見徵來,匿懷中;徵奏事固久不已,鷂竟死懷中。」

貞觀六年(632年),李世民在一次罷朝後回到內宮,怒不可遏:「會須殺此田舍翁。」長孫皇后好言勸慰太宗才免除這次災難。十七年(643年)元月十七日,魏徵病逝。太宗悲慟之極,親自到魏徵靈前祭奠痛哭,並罷朝五日為魏徵舉哀,又命文武百官前往送葬,贈魏徵為司空,謚曰文貞,陪葬昭陵。又謂侍臣:「人以銅為鏡,可以正衣冠,以古為鏡,可以見興替,以人為鏡,可以明得失。朕常保此三鏡,以防己過,今魏徵俎逝,遂亡一鏡矣!」

魏徵雖然位居高官,但終生儉樸,家中甚至沒有正堂,唐太宗得知后特地將宮中營造便殿的材料移去為他建造正堂,並賜予素屏風、素被褥、幾、杖等家物。而在其過世后,其夫人遵照魏徵遺願,婉拒太宗所賜羽葆、鼓吹等物,只以布車盛載靈柩。

魏徵生前有意將侄女嫁給王義方,王義方推辭了。但魏徵死後,王義方還是娶了魏徵的侄女。他人問起,王義方答:「以前是不想依附宰相,現在是感念知己。」

在儲君問題上魏徵一直是所謂的立長派,唐太宗晚年厭棄太子李承乾,多次意欲改立魏王李泰,魏徵十分反對,因此在貞觀十六年唐太宗任他為太子太師,希望由他輔佐太子,但當時魏徵已經卧病在床,上書推辭,唐太宗詔答曰:「漢之太子,四皓為助,我之賴公,即其義也。知公疾病,可卧護之」,看得出來唐太宗十分希望魏徵能以他耿直的個性改變李承乾。

唐太宗原將女兒衡山公主許給魏徵的長子魏叔玉為妻。魏徵死後,太宗親賦詩一首,且為之樹碑。魏徵生前曾向唐太宗秘密推薦當時的中書侍郎杜正倫和吏部尚書侯君集,說他們有宰相之才,但魏徵死後杜正倫獲罪被罷黜,侯君集謀反被斬首,使得唐太宗懷疑魏徵實際上私下結黨。唐太宗又發現魏徵生前每有諫書,必留副本於家中並且曾經出示給史官褚遂良,太宗疑此舉有留為自賞及博取清名之用,大怒之下,下令推倒他親自書寫的魏徵墓的墓碑。太宗亦下旨解除婚約,衡山公主不再嫁往魏家。陳寅恪寫道:「幸其事發覺於徵已死之後,否則必與張亮、侯君集同受誅戮,停婚仆碑猶是薄懲也。」

貞觀十八年(644年),唐太宗親征高麗受挫,發出了「魏徵若在,不使我有是行也」的感慨,於是又下令將毀壞的魏徵墓碑重新樹立起來並慰問魏徵的遺屬。

■晉州出土的唐代黑釉陶罐。

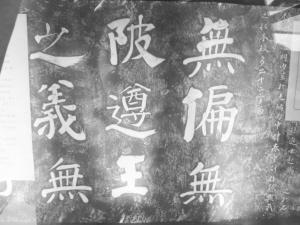

■魏徵手跡:魏鄭公洪範真跡卷。

■在龐表村土崗下挖出的石臼。

■在龐表村土崗下挖出的古井。

■近年新修的魏徵故居。

值得期待 值得收藏

「君臣協契」的典範

魏徵的事迹,僅就兩《唐書》其傳中所列,不下三十來件。不可能一一列舉,就說幾件魏徵管皇帝家事或小事的事吧。

管嫁女。長樂公主將出嫁,太宗因其為皇后所生,嫁妝比永嘉長公主多一倍。魏徵說:不行。「天子的姊妹是長公主,天子的女兒是公主,既然加『長』字,就有它的尊榮顯貴。感情可以有深有淺,但不能超越禮儀制度。」唐太宗聽了。

管納妾。鄭仁基的女兒又美又有才,皇后做主娶進宮,典冊都已具辦。魏徵說:不行,她已經許配給士人陸爽。太宗聽了,命停冊使。後來陸爽本人上表稱與鄭氏無婚約。太宗說:你看看,人家自己都說了沒這回事嘛!魏徵說:人家怕你,所以這麼說,你還當真?太宗遂放棄。

管挑揀飯菜。太宗出巡洛陽,進駐昭仁宮,對地方官多所譴責。魏徵說:「隋朝因為責備郡縣不進食物,或是供物不夠精美,為此事而無節制,以致滅亡。所以上天命陛下取而代之,正應謹慎戒懼,約束自己,怎能讓人因供應不奢侈而悔恨呢!如認為充足,如今就很充足了;如認為不足,比這多一萬倍也會不知足!」太宗吃驚地說:「沒有你,我聽不到這樣的話。」

能管的管,不方便管的時候就用別的辦法,比如裝。

裝眼花。文德皇后安葬后,太宗在禁苑中建層樓以望昭陵(其為自己身後建的皇陵,記者注),有次帶魏徵同登,魏徵孰視無睹:「臣眼昏花,看不見什麼。」太宗指給他看,魏徵說:「這不是昭陵嗎?」太宗說是啊。魏徵說:「我以為陛下您在望獻陵(高祖陵,記者注),若是昭陵,我也看得見。」——我以為你緬懷你父親呢。「帝泣,為毀觀。」

裝耳聾。太宗以武力定天下,雖已大治,仍不忘經略四夷。魏徵向來認為,武力征服四夷勞民傷財,若中原安定,遠人必來朝。因此魏徵每逢侍宴,聽到演奏《破陣武德舞》,就低下頭來不看,演奏《慶善樂》,則欣賞回味不倦,其「舉有所諷」,到了這樣的地步。

魏徵夠累。但得遇明君,就像棋逢對手,曲遇知音。就算犯言直諫,惹你生氣,我也「神色不移」。我敢對你說:你剛上台時表現如何好,現在如何不好。而唐太宗就吃這一套,他把魏徵的《十克不漸疏》列為屏障,朝夕見之,兼錄付史官,並賜魏徵黃金十斤,馬二匹。

兩人之間曾有一段問答。太宗說:我說什麼,你只管當時答應,下來有機會再另外陳述意見,難道不行嗎?魏徵答:「從前舜告誡群臣說:『你們不要當面順從我,退下后又有話說。』如果臣當面順從又另找機會陳述意見,這就是『退下后又有話說』,難道是稷、契事奉堯、舜的辦法嗎?」太宗聽了大笑:「人言魏徵舉動疏慢,我但覺嫵媚,適為此耳。」

猛一看這段話,感覺魏徵也真會說話啊,將太宗比為堯、舜,誰聽了不高興呢?但讀接下來這段話,魏徵對太宗絕不是虛誇,「征拜謝曰:『陛下導之使言,臣所以敢諫,若陛下不受臣諫,豈敢數犯龍鱗。』」也確實是這麼回事啊,如果趕上萬曆皇帝,就算魏徵說破嘴皮子,對方聽嗎?

與昭陵相望的無字碑

在陝西昭陵博物館西南方向,有一個魏陵村,魏徵的墓就在半山腰,一通無字墓碑,與太宗安息的九嵕山遙遙相望。

怎麼無字?

太宗對魏徵如此器重,讓他當太子的老師,就算魏徵老病,仍然說:你就算躺著也能保全太子。魏徵病危,太宗派人住在魏府,「動靜輒以聞,葯膳賜遺無算」。後來「親問疾」,與太子一同探病,彼時魏徵勉強穿上朝服,卻無法系好腰帶。「帝悲懣,拊之流涕,問所欲。對曰『嫠不恤緯,而憂宗周之亡。』」 ——寡婦不憂慮緯線的多少,而憂慮宗周的危亡!臨別遺言如此,太宗能不感動?太宗把衡山公主許配給魏徵的兒子,他拉著公主讓魏徵看一下未來的新娘,魏徵已經說不出話。

貞觀十七年即公元643年正月,魏徵薨。太宗親臨痛哭,罷朝五日。命九品以上官員都去參加魏徵的葬禮,並「給羽葆、鼓吹,陪葬昭陵」。如此高的待遇,魏家沒全接受,因為厚葬不符合魏徵生前之志,魏家拒絕了朝廷饋贈的一切儀仗物品,只用一輛布車載著棺柩送到墓地。那天,太宗登上高樓,向西眺望送葬的隊伍,他哭了。賦詩痛悼魏徵:「閶闔總金鞍,上林移玉輦。野郊愴新別,河橋非舊餞。慘日映峰沉,愁雲隨蓋轉。哀笳時斷續,悲旌乍舒捲。望望情何極,浪浪淚空泫。無復昔時人,芳春共誰遣。」

魏徵的墓地是太宗親自定下的,大臣陪葬墓當中數魏徵墓離昭陵最近,他知道將來有一天他會來這裡和魏徵相聚,離得近一些更方便。他親自為魏徵墓碑撰文書丹。做這樣的事,在李世民一生中,是第一次,也是惟一的一次。

但令人想不到的是,僅僅幾個月以後,當年秋天,太宗就命人將魏徵墓碑推倒。事件導火索有二:一是魏徵曾推薦杜正倫、侯君集,說他們兩人有才幹,能任宰相。後來杜正倫因罪罷官,侯君集以謀反罪被殺,這時有人站出來指責魏徵,說他阿附惡黨。又說魏徵曾記下前後諫爭之言,悄悄拿給史官褚遂良。也就是說,魏徵為讓自己名垂千古,把什麼都抖落給史官,不顧君王的面子。

太宗大怒。不但「仆倒」墓碑,將字磨去,而且答應魏家的婚事跟著作廢。魏家眼看著衰落下來。兩年以後,遼東會戰,唐軍儘力死戰,方才破敵。回師途中,太宗悵然,想起魏徵:「魏徵若在,吾有此行邪?」即召其家覲見,「賜勞妻子,以少牢祠其墓,復立碑,恩禮加焉。」

當初碑拉倒,字跡磨去,如今又立起來,官吏一定請示過:字還刻嗎?太宗沒有答應,就這樣吧。一位媒體前輩這樣寫道:「做出那個決定的時候,李世民真正讀懂了魏徵。有些東西是可以磨去的,比如字,有些東西是磨不去的,比如魏徵。立在地上的碑石,再高大,都有傾倒的一天。魏徵活在人的心中,有那些字,是座豐碑,沒那些字,也是座豐碑。」

有人說,魏徵不是太宗的「老人兒」,無戰功無資歷,只能以向皇帝「開炮」作生存武器。但多年開炮在帝王心中不可能沒留下一點陰影,所以他死後,李世民藉機一泄積怨。當然,事後找個機會重扶起碑,也不損自己明君的形象。這是我最初讀到的文章。但讀過正史,我依然願意相信正史。正如《新唐書·魏徵傳》在最後所說:「君臣之際,顧不難哉。以征之忠,而太宗之睿,身歿未幾,猜譖遽行……故曰『皓皓者易污,嶢嶢者難全』……」

皓皓者易污,嶢嶢者難全。太宗用一生向世人證明:我是個好皇帝。人們不再計較玄武門之變。魏徵用一生匡扶社稷,即使他想通過史官得以流傳千古,那又能算多大的過錯呢?沒有缺點的人就不是人,是神。儘管魏徵身後有這樣一段曲折,但兩《唐書》最後的「贊曰」卻是一致的衷心。

不能因為我們極少看到高尚,就不相信高尚的存在。不能因為我們體會不到「協契」,就懷疑伯牙、子期從未出生。這是我讀魏徵傳的最終感受。

趙魏村·表業村

西關祠·鄉賢碑

今天,很多人在關注魏徵。其故里之謎,考證尤熱:邯鄲館陶、邢台巨鹿、石家莊晉州……甚至有人說四川廣元市劍閣縣為魏徵故里。由此引發的筆墨論爭一直沒斷過。

晉州方面有一系列證據。除古代史籍中的多處記載,還有諸多遺迹。如《晉縣誌·地理志》記載:「趙魏,縣西南五里,即魏文貞故里;表業,縣西南五里,即魏文貞別業。」魏徵謚號文貞,別業指別墅。后表業村與龐召村合併,稱龐表村。該村北邊曾有一個佔地30餘畝的沙土崗,當地人稱「魏家莊戶」,《晉縣誌·古迹志》里說,這是魏徵家的一處莊院。但歷年取土將土崗大大縮小,如今這土崗被圈進建好的「魏徵故居」里。土崗下挖出一口古井,不知是否是魏徵家的。另外在表業村,過去曾有一座過街牌坊,據說是皇帝賜建,人稱「宰相樓」,惜現已不存。

魏徵墓在陝西,但晉州有其紀念性墓地。據《晉縣誌》載,魏徵墓在趙魏村東北,明弘治、崇禎年間曾兩次被滹沱河水淤沒,后又重修。1958年平為耕地。

還有一個證據是魏徵祠。它原在晉州老城西關村西口。創建年代無考,民國時期編修的《晉縣誌料》中有照片。由於1946年才拆除,很多人對它有印象。

最後一個實物證據是鄉賢祠碑。即本文開頭提到的殘碑,碑身1985年挖出,碑帽2008年挖出。經對照,碑文與《晉縣誌》中所錄碑文完全吻合,該碑文記載了作為晉州鄉賢之冠的魏徵,以及其稱謂、祭日、祝文等。

本土名人稱「鄉賢」,外來有政績的官員稱「名宦」,這是老縣誌編輯人物時的通例。不管「鄉」在哪兒,魏徵都被稱為「賢」,這,也就夠了。

行車路線

魏徵公園和魏徵故居均在晉州市區西南角,魏徵故居在工業路華油小區西鄰,魏徵公園在中興路晉州汽車站東鄰。

|

|

- [11/09]琵瑟山下,尹錫悅逗笑朴槿惠

- [11/09]最新!美軍封鎖以色列邊境,抵禦「伊朗支持的激進組織」的威脅

- [11/09]增援抵達,5000餘名美軍數百輛裝甲車輪崗部署至烏克蘭-波蘭邊境

- [11/09]洋預:普亡 習下

- [11/09]聚焦!葉門狐腮武裝擊落美國頂級無人機

- [11/10] 皇帝葬相詩:李世民《 望送魏徵葬 》

- [11/10]拜習正準備在首腦會談上宣布重啟軍事對話

- [11/10]採訪在美國吃福利的95歲老人

- [11/10]一人黨之 習近平李強情系南麂島

- [11/11]纏人的日本妹擅長速戰速決如此搶親

- [11/11]FBI沒收紐約市長亞當斯的手機和 iPad

- [11/12]女性泌尿科醫生如何讓男性告訴勃起情況

- [11/12]紐約警察新局長到法拉盛街頭明訪

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.熱點雜談]

評論 (0 個評論)

- goofegg:毒教材的處理建議和教育導向的問題

- goofegg:中國的道路選擇和未來戰略布局⛵

- light12:特務ryu警告倍可親網站admin,侮辱63,凸顯太上皇淫威

- 謝盛友:德國紀念〝水晶之夜〞猶太人在德國:擔憂暴力

- 趙大夫話室:劉源反了嗎?他會不會反?

- bobzhou:人人都得聽話,現在開始不許再罵美國了

- 浪跡天涯:未來人工智慧-時代進步的關鍵

- kyotosizumoto:哈馬斯地道中藏有數名中共地道戰軍事專家(2023.11. 08)

- kyotosizumoto:中共偽造世界文明史序列——談究竟世界上有幾大文明古國

- 謝盛友:德國難民人滿為患

- 趙大夫話室:緬北電詐戰 – 中華故土的一場代理人戰爭

- 穆白碩:馬克思主義與伊斯蘭教之比較

- change?:獨家專訪: 以色列總統回擊安吉麗娜·朱莉

- change?:人數創紀錄 -- 美國會警告:大量中國軍齡人員走線入境

- bobzhou:樓市的供給結構從香港模式逐漸轉向新加坡模式

- kyotosizumoto:暴君一尊動用血滴子暗殺政壇競爭對手和異己(2023.11.06)

- kyotosizumoto:中共駐英大使的意淫——談英國出土的1600年前的漢字刻石

- 謝盛友:站在上帝的一邊

- bobzhou:上海街邊小店頻繁息業說明什麼

- 趙大夫話室:李總理告別儀式,其妻女為何不同調?