- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

這感覺比他切腹梟首的行為還驚悚,而且據他的同性戀人說,在他公開率私人軍隊叫板軍頭無果就實施自殺儀式的前夜,兩人還一起上床。這位戀人前段時間去中國參加活動並接受了採訪, 都是很不同凡響的人和事(他說陳凱歌告訴他,中國人都是同性戀(「有不是同性戀的中國人嗎?))-----

先看一段美國極有名的作家和評論家GORE VIDAL 的文章《三島由紀夫之死》的開頭部分:

三島由紀夫之死

馬德拉斯以南的白色柔滑海灘。 藍色的大海充滿了鯊魚。 蔚藍的天空布滿了白鷺羽毛般的雲朵。 附近,一座印度教寺廟的灰紫色金字塔一半在水中,一半在海灘上,隨著海平面每百年的上升而逐漸消失。 在前台。 一個男人的身體,無頭,無臂,只有一條腿,肉止於膝蓋。 膝蓋下方有一根明亮美麗的白色骨頭,周圍系著一根繩子。 骨頭的角度表明該男子的雙腿和手臂被綁在身後。 冷靜地,我成為驗屍官。 明智地推測這個人已經死了多久。 提醒我的同伴注意,身體里已經沒有一滴血了; 乍一看,我們以為它是一個稻草人,一捆白色和灰色的破布——然後看到真正的肌肉裸露,粘稠的外皮,脛骨,並知道有人被謀殺了,被活活扔進海里。 但是誰呢?為什麼? 絕對不是中國人。 我決定(我不僅是一名驗屍官——嘮叨——而且我也是斯特拉博學校的地理學家)。

我被一個長得像已故的范妮·布萊斯的泰米爾小女孩的到來打斷了。 她瞪著屍體。 「不好,一點也不好!」她不以為然地搖搖頭,希望我們不要對印度產生錯誤的印象。當我們儘力安撫她時,一位拿著報紙的朋友加入了我們:三島由紀夫 在日本總司令的辦公室里切腹,然後他的頭被一名助手從身體上砍下來……我們讀到了三島的屍體的血腥細節,他是我的同代人 ,他的職業生涯在很多方面都與我相似,儘管沒有達到五十年代某些書籍聊天作家所認為的程度。

東京。 不美麗,但卻充滿活力,可怕地、癌症般地成長,就像紐約市——同樣不美麗——明顯正在死亡,它的腐爛是一種生活方式。 這也將是東京的未來,但目前的情緒是繁榮的。 官員和商界人士欣喜若狂。 其他則是不安。

我會見了一位左翼領導人,他目前正在向那些認為自己國家謀殺亞洲人的行為不道德的美國大兵提供援助。 他對日本並不樂觀。 「自從戰爭以來,我們不知道自己是誰。與舊文化的決裂使我們漂泊不定。但我們仍然是一個家庭。」

來到日本的旅行者首先注意到的是,這裡的人們彼此相似,有著明顯的差異,就像一個家庭的成員一樣,而這種共同的認同感是他們過去權力的源泉:都是太陽之子皇帝的孩子。 但日本的太陽不再升起——事實上,地球在轉動——一家之主忙著收集海洋標本,而他的孩子們則對他們的新繁榮、醜陋的城市、半西方的日本文化和他們被污染的小島感到厭倦 。

我問通常的問題:日本人如何看待美國人? 答案是輕快的。 「很少。不像以前。我只是在讀大阪的一份舊報紙。五十年前,一個女孩寫道,她的人生目標是遇到一個白人,一個美國人,並成為他的情婦。一切都非常受人尊敬。但現在對美國人有某種蔑視。當然,越南戰爭是其中的一部分原因。」 人們很快就在東京意識到,日本不僅蔑視美國帝國,而且蔑視其文化藝術品。 雖然我不是我國的熱心捍衛者,但我發現刺激東京的誹謗者是不可抗拒的,至少在文學方面是這樣。 畢竟,幾十年來,日本最受歡迎(並且深受欽佩)的作家一直是 薩默塞特·毛姆。

我們談到了三島由紀夫之死和重返軍國主義的可能性。 世界媒體將這兩件事視為一件事。 但我的線人認為三島由紀夫之死沒有任何政治動機。 「這是一種個人姿態。一種戲劇性的姿態。他會做的那種事情。你知道他有一支私人軍隊。總是穿著制服走來走去。非常瘋狂。當然,他與右翼沒有嚴肅的政治聯繫。」

三島由紀夫的自殺對整個日本家庭造成了毀滅性的打擊。 一方面,他是一位著名作家。 這意味著他受到國家(家庭)的重視,比任何美國作家受到那些交戰的族群的重視都要嚴重得多,這些族群的相互厭惡是美國生活方式的基本事實。 想象一下《紐約時報》第 22 頁報道的保羅·古德曼在威斯特摩蘭將軍的辦公室自殺的情景。「59 歲的作家保羅·古德曼在威斯特摩蘭將軍的辦公室開槍自殺,以抗議美國的外交政策。起初,威斯特摩蘭將軍無法接受 當天晚些時候,一名助手表示,將軍們自然對古德曼先生的行為感到遺憾,因為他的行為是基於「對美國在亞洲角色的明顯誤解」。 古德曼先生是許多書籍和文章的作者。 他的一本書叫做《荒誕的成長》。 他過世后還在世的親人是……」這是一個冷漠的政體。

這是1970年的文章。在餘下的80%的文章里,Gore Vidal 用他招牌冷峻犀利的筆觸解析了三島的人生和日本的社會。在1971年麻省理工學院出版的《仲夏之死和其他故事》一書中提到Gore Vidal 曾說」我只是遺憾我們無緣相見,因為朋友們說他是個很好的夥伴,很棒的酒友,很好玩的遊伴。」

現在 看中國媒體的採訪報道:

年輕時,他曾是三島由紀夫的同性夥伴

在廣州國際文學周「花城國際詩歌之夜」活動上,81歲的日本詩人高橋睦郎第一個上台,朗誦了一首自己的作品《信》:

寫信

給你寫信

可是,在我寫信的時候

明天讀信的你

還尚未存在

你讀信時

今天寫了信的我

業已不復存在

在尚未存在的人和業已不復存在的人之間

的信函存在嗎?

(節選)

這是高橋睦郎在中國流傳度最廣的一首詩。高橋睦郎1937年生於日本九州福岡縣,是日本戰後詩壇的代表人物之一。高橋睦郎的中文譯者、日本城西國際大學教授田原在今年出的《讓我們繼續沉默的旅行:高橋睦郎詩選》序言寫道:他是現代詩、短歌、俳句、評論、歌舞劇本和小說寫作的多面手,在日本戰前和戰後一百幾十年的詩歌歷史中,像他這樣的詩人是不多見的。

在翻譯高橋睦郎的過程中,田原發現他的詩歌在戰後的日本詩人中帶有少見的深沉元素和悲劇意識。就像《信》這首詩一樣,高橋睦郎的詩里也經常涉及死亡和存在的問題,而且他的日常生活中,幽靈是時刻在場的。高橋睦郎在日本的家是用別處老房子拆下來的木料做的,有上百年的歷史。別人問他為什麼這麼舊,他就說「因為新家幽靈不會來的。」他還形容寫作這件事就像分發死者的禮物,我們的存在本身又正是「死者的禮物」。儘管動輒把死亡和幽靈掛在嘴邊,但高橋睦郎對生活有充沛的熱情和愛,他覺得儘管活著有各種各樣的不安,但活著還是太美好了。

高橋睦郎年輕時上過10年班,後來辭職專職寫作,但在日本,他的書並不暢銷。他只能靠演講、寫稿和版稅生活,還得養活一個比他小近40歲的同性伴侶。

談高橋睦郎,不能不談三島由紀夫。高橋睦郎有一個特殊的身份,他在1964年12月到1970年11月這近六年時間裡,是三島由紀夫的同性伴侶之一。當然,二人也是亦師亦友的關係。很難定義的關係。在一篇題為《亦真亦幻的三島由紀夫》的演講文稿里,高橋睦郎回憶了自己與三島由紀夫的交往。

三島由紀夫自殺前一晚,還和高橋睦郎上了床。這是高橋睦郎私底下和田原說的。他倆相識那年,高橋睦郎27歲。初見時,三島那天穿一條緊繃的便褲,套一件低胸T恤。壯碩的胳膊從短袖口伸出,胸肌和體毛一覽無餘。

「這身行頭實在是修飾過度,十分刺眼」,就外觀來看,其實三島由紀夫絲毫無法引起高橋睦郎的好感。他覺得世人見過的相冊里那個少年三島由紀夫還像美少年,但成年後,三島的相貌則顯出一種異相。高橋認為,三島熱衷於健身是想克服肉體上的自卑。

高橋睦郎並不是三島由紀夫唯一的同性伴侶,在他記憶中,三島同時和很多人保持著性關係,多數是年紀比他小許多的青年。三島由紀夫基本上是一個少年愛者,就像托馬斯·曼《威尼斯之死》中的作曲家愛上美少年。

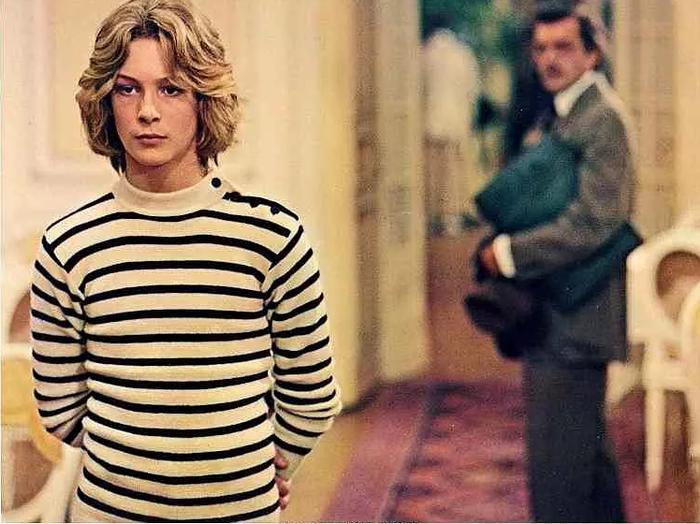

根據托馬斯·曼小說《威尼斯之死》改編的電影《魂斷威尼斯》中的美少年。

談到三島由紀夫,高橋睦郎一直認為他生前受兩種慾望所苦,一種是想得到世人的認可,不論是健身還是劍道,都是三島通往完美肉體的第一階段。而作為一個同性戀者的三島,進入異性戀婚姻則是他通往世人認定的完美小說家的第一步。

有一次高橋睦郎告訴田原,他問過三島由紀夫這樣一個問題:你是一個同性戀,怎麼還有兩個孩子?三島由紀夫回答:那兩個孩子都是在我晨勃的時候不小心懷上的。

「不結婚,無法獲得世人認可,也無法獲得諾貝爾獎」,聽到三島由紀夫這番言論,高橋睦郎很不以為然:不被人認可又如何?得不到諾獎又如何?比起這些,誠懇地活著豈不是更加健康嗎?

在和高橋睦郎這一天的短暫接觸中,讓我印象最深的是這個81歲的老先生在性這樣的問題上有著比許多年輕人開放得多的態度,他絲毫不避諱自己的性取向,也會拿自己五彩斑斕的性史自嘲,當他對我說出「不做愛的做愛也是做愛」的時候,我搞不清他是故弄玄虛,還是真的意在言表。

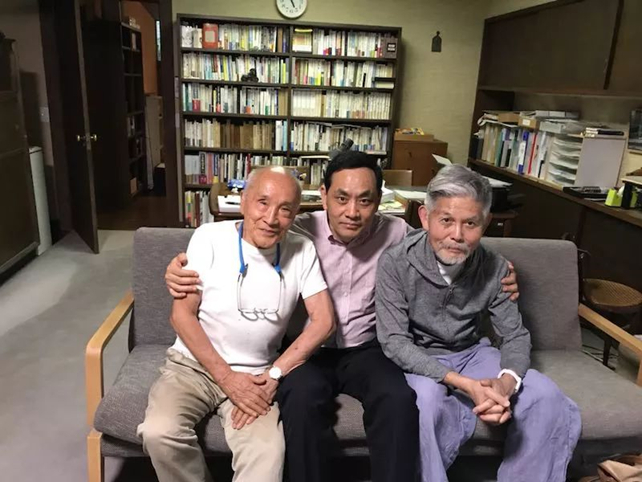

谷川俊太郎、田原與高橋睦郎合影

田原旅日多年,在他看來,日本人開放透明,懂得解放自己,沒有把性看得很神秘。而且,日本人儘管開放,但是自律,不是胡來,是自律的框架內的開放。「我有一個非常好的朋友,他兒子當時是高三,十七八歲。他問兒子,那個解決了沒有,就是你的童貞。沒解決的話,趕緊去解決掉。中國父親敢和兒子這麼說嗎?我問他,你怎麼敢和兒子說這個。他說,很正常啊,這是日本的傳統啊。一直沒有破處就是長不大的孩子。」吃早餐時,田原和我們閑聊。

走在路上,女詩人呂約對另一位女詩人巫昂看著走在前面步伐矯健的高橋睦郎說:「高橋睦郎81歲了,你相信嗎?看他多潮,還卷褲腿。」

雖然已經81歲,高橋睦郎身上也見不到一絲暮氣。就在採訪當天,一大早在房間,高橋睦郎還起來寫了20首俳句。在田原印象中,高橋睦郎和谷川俊太郎都有一個共性,他們都是惜時如金的那種人,抓住一切時間閱讀。

背潮包、卷褲腿的高橋睦郎。

聽了這一籮筐關於高橋睦郎的八卦后,我和高橋睦郎的採訪很自然而然地轉向了性的話題,當然,我們還聊到了三島由紀夫。

日本人開始對性愛有偏見,是從明治維新時開始的

新京報:你覺得人和人之間,能通過性交來達成溝通和理解嗎?

高橋睦郎:如果說真的話,是不可能的。但是錯覺會讓你覺得,得到了交流,但真正的交流是無法獲得的。

新京報:但如果這種性交非常愉悅的話,也不能嗎?

高橋睦郎:儘管雙方都很和諧美滿,但不見得雙方都是很一致的,也許對方的孤獨和這方的孤獨,偶然發生了一致性,這也不能否定,但這不是幸福。

新京報:你已經81歲了,在你人生中,有沒有哪一刻或哪一個階段,你會覺得,自己不再對性有需求了?

高橋睦郎:對我來說,連一瞬間都沒有,一直都很強烈。等你到八十一的時候,你也可能會達到高潮的。

新京報:可是81歲時對於性慾的理解和你年輕時對性慾的理解,會不一樣嗎?

高橋睦郎:當然不一樣。隨著年齡的增長,性和性交越來越變得深度。性慾里包括了不可能性,就是陽具無法勃起了,但還有精神的一面,不要忽略。

新京報:精神性的一面是怎樣的呢?

高橋睦郎:應該是超越肉體的有深度的性愛。戰後日本經濟界有個巨人,80歲的時候,骨瘦如柴了,叫了一個十五歲的姑娘,裸體讓她鑽進被窩裡,感受她的體溫,對他來說這是非常幸福的一件事。

新京報:有報道說日本年輕人越來越性冷淡了。你怎麼看?

高橋睦郎:這樣的事情也是正常的,男女兩個人共同生活,也不是為了性交,還有很多要生活的事情。不做愛的做愛,也是一種做愛。

新京報:但也有一種說法是因為生活壓力太大才導致年輕人越來越性冷淡。

高橋睦郎:也許有這種原因吧。

新京報:你覺得,從你年輕時到今天,日本人的性觀念有很大的變化嗎?

高橋睦郎:基本上,從古代到現在,日本人對性愛沒有什麼偏見。帶著偏見的性,是明治維新的時候,日本「脫亞入歐」,西方觀念進入日本之後才開始的。以前西方人覺得日本人很野蠻,江戶時代,男女在一個池子里洗澡都很正常,日本人覺得不要穿著衣服把身體包裝起來,性沒有什麼可神秘的。

20世紀中葉的日本公共浴室的男女混浴舊照。

最開始日本人對性有約束,是佛教進入日本之後,在這之前,日本人在性這方面更開放更狂野。在古代,日本佛教和尚都是不結婚的,在青春期的時候,就是男和尚和男和尚做愛。也有結婚的和尚把自己的太太藏在寺院里。基督教進入日本后,由於基督教反感婚前性行為,才導致日本人對性有了偏見。

江戶時代,即使結婚,一個男的和無數女性發生性關係也是很正常的。戰前日本眾議院的議長被反對派議員發現有兩個情人,他舉手了,說,你說錯了,我們三個人,我們和平相處,非常和諧。台下掌聲如雷,但現在肯定不行了。那時還能被原諒。

如果三島由紀夫拿了諾獎,可能死得更燦爛

新京報:在你的成長年代,有因為自己的性取向遭受到周圍人的歧視嗎?

高橋睦郎:太多了,現在還有。中國沒有嗎?但是我從來沒有隱藏過。

有一次在東京國際電影節期間,我和陳凱歌喝過一次酒,他坐我旁邊,我問他,陳凱歌,你是不是同性戀啊。他說,不是同性戀的中國人有嗎?所有的中國人都是同性戀。人不是單面的,要多面地看待人生。比如說,你出生時很喜歡女性,但在某個階段,可能會發生變化。比如讓我回到15歲,也許我會喜歡女性和女性結婚,也有可能。全是偶然。

新京報:所以你覺得三島由紀夫到底是同志還是雙性戀者?

高橋睦郎:他是純粹的同性戀。他選擇結婚完全是一個錯誤的選擇。自己不幸,還把不幸帶給了別人。

新京報:當時對你來說,除了他卓越的才華,他身上還有別的地方特別吸引你嗎?

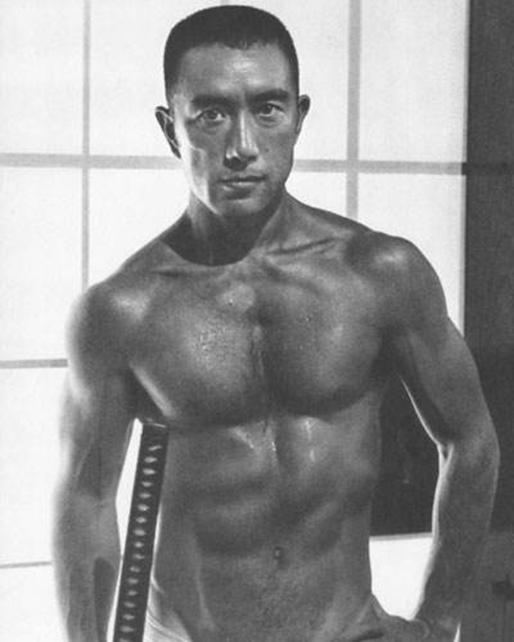

高橋睦郎:他是一個特別親切的人,很善良,儘管自己活得充滿矛盾。但對我來說,他的肉體依然沒有任何美感。尤其他健身之後,我覺得他的肉體變得更丑了。為什麼丑呢?因為那是人工的,不是自然的。

(健身後身材健壯的三島由紀夫)

新京報:你倆在一起時,聊什麼呢?文學嗎?

高橋睦郎:也聊文學,但一般是聊日常瑣事。怎麼活下去,怎麼活著,他教會了我很多這方面的人生經驗。

新京報:你有沒有覺得他太受想拿諾貝爾文學獎的渴望所累?

高橋睦郎:他非常想拿諾貝爾獎。後來我就覺得,為什麼那麼想得到諾貝爾文學獎呢?他會想,每年都有一個人得到,覺得也沒什麼了不起的。一百年一百個人能得到,為什麼我不是那其中一個?

新京報:他會認為自己比川端康成更優秀嗎?

高橋睦郎:是的。川端先生得獎的時候,雖然他飛奔到恩師川端先生身邊獻上祝賀,可那不過是表面現象。他背後曾對我說,這回讓川端拿到了獎,如果不是川端而是我得獎,日本的年功序列制(日本企業按職工年齡、企業工齡、學歷等條件,逐年給職工增加工資的一種工資制度——記者注)估計也要搖搖欲墜了。三島先生居然能說出「年功序列」這種滿是世俗氣息的詞,可見他想要得獎的心情就是如此強烈。

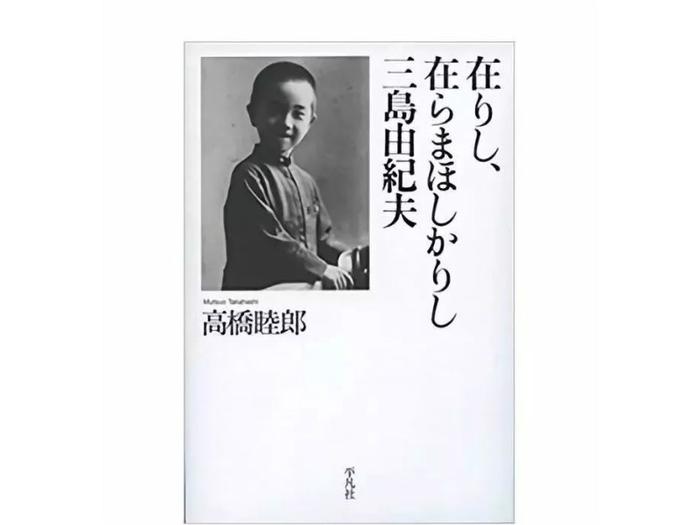

高橋睦郎出版的研究三島由紀夫的專著

新京報:假如拿到諾獎,他是不是就不會自殺了?

高橋睦郎:那不一定,可能死得更燦爛。他一直想死。他從二十幾歲就開始研究切腹,他要追求一個豪華的死法。如果不死的話,能拿到諾獎,然後他再想一想的話,也許會產生更強烈的快感吧。

新京報:你剛才說三島由紀夫生前過得特別矛盾糾結,自殺對他來說是解脫嗎?

高橋睦郎:是的,他寫小說和寫劇本一樣,先把結果寫出來,然後按照結果的紋路寫下來,他的人生也是一樣,結局他都想好了。

新京報:有人說他是為了自己的美學理想而死,不是因為軍國主義,你怎麼看?

高橋睦郎:是的,他從來不相信右翼,也不相信天皇。

新京報:你現在還會經常想起他嗎?

高橋睦郎:經常浮現在腦中。像他那樣不幸的人很少了。

新京報:你很多詩里會處理死亡的問題,平時你也總喜歡把死亡、幽靈這樣的字眼掛在嘴邊,你人生中最接近死亡的一刻是什麼時候?

高橋睦郎:可能是臨終的瞬間吧。

- [10/29]專家:深層和普京刺激習滅李 對台打總體戰

- [10/29]陸遊和霍姆斯兩弟子--詩格與發泄

- [10/30]空摧地道實況 + 美精銳登陸以色列準備聯合作戰

- [10/30]法醫出身劉仲敬(阿姨)神侃李克強之死

- [10/31]美國人說,台灣人被寵壞了

- [10/31] 才知道三島由紀夫是同志

- [11/01]矢志不渝清末革命家之 徐錫麟

- [11/01]流芳萬古: 安徽革命家開啟清末「暗殺時代」

- [11/01]在帝制滅亡前夕倒下的鬥士楊毓麟

- [11/02]衝動的葉子 — 關注荒唐的世界

- [11/02]開眼又養眼的最新台灣旅遊指南

- [11/03]死者知道的真相

- [11/03]你知道紐約是名副其實的各種鳥類的綠洲嗎?(1)

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

change?最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- goofegg:昏評現在的垃圾派和下半身派詩歌

- 顧曉軍53:楊恆均又被人編成故事了

- change?:軍隊中的反猶太主義和打擊行動(俄羅斯帝國)

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識--3

- 顧曉軍53:禽獸們,請別再敗壞馬院的名譽

- 顧曉軍53:賣水賣成首富(2023中國10大富豪)

- 8288:朋友是人世間的另一個自己

- 蘇誠忠:我對繪畫的認識----2

- 顧曉軍53:一文看懂以色列哈馬斯之局勢與走向

- 顧曉軍53:以色列發通牒,聯合國又作怪

- 顧曉軍53:也談只譴責哈馬斯恐襲是不是雙標

- change?:美國外交官中國來信之 慈禧卧室(46)

- 顧曉軍53:2023諾貝爾文學獎得主揭曉【轉】

- 8288:(轉文)【新中國解放了誰 ?】:——作者.顏昌海.

- 顧曉軍53:與何清漣的大戰及與艾瑪的緣分

- 顧曉軍53:許家印被抓前的傍晚

- 趙大夫話室:聶帥大名鼎鼎、如雷貫耳,戰力如何?

- 顧曉軍53:「眼見他樓塌了」與艾未未

- 顧曉軍53:美式的民主還有希望嗎?