- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

光緒二十六年(1900年),義和團運動興起,團民自稱有法術可以抵禦西洋軍隊。徐用儀等人認為其為迷信,上奏慈禧要求禁止義和團的行動,但是不被端王載漪接受,而在德意志帝國的公使克林德被殺害后,徐用儀說:「禍始此矣!」並勸告慶親王奕劻,厚葬克林德。

後來,各國兵艦到達津沽,徐用儀、立山、許景澄、聯元、袁昶等五人一起上書「奸民不可縱,外釁不可啟。」認為要嚴罰肇事的義和拳民,並與八國聯軍議和,朝廷風氣甚峻,主戰派認為其是姦邪。

7月28日,許景澄與袁昶先被殺害,

由於聯軍的要求,《辛丑條約》第二款內明載平反五人,追復原官。時稱庚子被禍五大臣,又稱庚子五忠。

五大臣都是被以莫須有的罪名被殺,之後要求給他們平反的竟然是外國公使團。各國公使要求清廷頒發一道諭旨,恢復五大臣的名譽。這一要求還被列入了《辛丑條約》中,《辛丑條約》的第二條就規定:「兵部尚書徐用儀、戶部尚書立山……因上年力駁殊悖諸國義法極惡之罪被害……奉上諭開復原官,以示昭雪」。清廷在壓力下,除了對五大臣開復原職外,還對五大臣的子弟進行了追贈和加封。

許景澄

許景澄(1845年10月22日—1900年7月28日),原名癸身,字倬畇,號竹篔,一號竹筠,浙江嘉興縣人,晚清政治家、外交家。庚子被禍五大臣之一。

生平

1845年(道光二十五年)九月廿二日,許景澄出生於浙江嘉興府城東甪里街附近祖宅。,1868年(同治七年,23歲)進士,選庶吉士,授翰林院編修。景澄深諳時事,經由大學士文祥以其才可任使節,向上推薦。光緒六年(1880年),召命其出使日本,因父喪丁憂,未能成行。守喪結束后,補授侍講。光緒十年(1884年),許景澄出使法、德、意、荷、奧五國。次年,兼任駐比利時公使。出使期間,負責勘驗、接收「定遠」等艦,並親赴造船廠調查,撰成《外國師船表》,疏清朝廷,建議加強海防。

光緒十六年(1890年),再任出使俄、德、奧、荷四國大臣。十八年(1892年),任光祿寺卿,十九年調內閣學士兼禮部侍郎銜,俄國出兵佔據帕米爾地區薩雷闊勒嶺以西二萬平方公里中國領土,許被清政府派為談判代表,駁斥俄國侵略行徑,不得要領。二十一年(1895年)任工部左侍郎。二十三年(1897年),許任德國使臣時,奉清政府命,力阻俄國西伯利亞鐵道經中國領土向南延伸。二十四年(1898年),任總理各國事務衙門大臣兼工部左侍郎,兼任中東鐵路公司督辦;二十五年改吏部右侍郎旋遷左侍郎,又充京師大學堂(今北京大學)總教習,管學大臣。二十六年(1900年),義和團興起,許力阻義和團駐京。八國聯軍攻陷大沽炮台後,清政府利用義和團力量,並派出官兵攻打外國使館,許與徐用儀、袁昶等反對依仗拳民神功對外宣戰,力諫剿拳民,誅縱匪禍首,以退洋兵。

許冒死上書慈禧說:「攻殺使臣,中外皆無成案。」,慈禧大怒,許景澄被定「任意妄奏」、「語多離間」罪名;7月28日,與袁昶被斬首於北京菜市口。宣統元年,追謚文肅。

大清總理各國事務衙門大臣兼工部左侍郎

籍貫 浙江嘉興

族裔 漢族

原名 許癸身

字型大小 原名癸身,字倬畇,號竹篔,一號竹筠

謚號 文肅

出生 道光乙巳九月廿二日巳時(1845年10月22日)

浙江嘉興

逝世 光緒二十六年〔1900年7月28日(54歲)〕 處決

京師菜市口

出身

優廩生

同治丁卯並補行甲子科舉人

同治七年戊辰科進士出身

經歷

翰林院庶吉士

翰林院編修

翰林院侍講

駐五國大使

兼任駐比利時大使

駐四國大使

光祿寺卿

內閣學士兼禮部侍郎

出使德國使臣

工部左侍郎

總理各國事務衙門大臣

中東鐵路公司督辦(兼)

吏部右侍郎、左侍郎

京師大學堂總教習

管學大臣

著作

《許文肅公遺集》

俞樾:《清故吏部左侍郎許公墓志銘》,《清朝碑傳全集》,冊4,3112

《清史稿·列傳二百五十三》:許景澄,字竹篔,嘉興人。同治七年進士,選庶吉士,授編修。明習時事,大學士文祥以使才薦。光緒六年,詔使日本,遭父憂,未行。服闋,補侍講。法越之役,條上籌備事宜,上褒納。十年,出使法德意和奧五國大臣,兼攝比國使務。時海軍初創,從德國購造鐵艦,未就。景澄躬歷船廠,鉤稽輯上外國師船表。又言海軍宜定屯埠膠州灣,設鐵甲炮船大沽口。轉侍讀,母憂歸。

十六年,充出使俄德奧和四國大臣,累遷至內閣學士。先是俄兵遊獵,常越界,侵及帕米爾地,景澄爭之,俄援舊議定界起烏什別里山,自此而南屬中國,其西南屬俄。俄人則欲以薩雷闊勒為界。相持三載,俄始允改議,其帕界未定以前,各不進兵,以保和好。因著帕米爾圖說、西北邊界地名考證,為他日界約備。擢工部侍郎。是時俄、德迫日人還遼東,景澄曰:「俄謀自便,德圖償報,事故從此多矣!」疏請分遣兩使,從之。

二十三年,調充德國使臣。會俄建西比利亞鐵道,謀自黑龍江達海參崴,朝議拒之,乃更名商辦,許中國投貲五百萬,所謂東清鐵路公司也。詔景澄綜其事,力阻路線南溢,稽察運船毋漏稅。已而俄人索租旅順,充頭等公使,會駐俄使臣楊儒定議俄都。事竣,移疾歸,召授總理各國事務大臣兼禮部侍郎。調吏部,充大學堂總教習、管學大臣。義大利索我三門灣,景澄抗言爭之,事乃寢。

未幾,拳禍作,景澄召見時,歷陳兵釁不可啟,春秋之義,不殺行人,圍攻使館,實背公法。太后聞之動容,而載漪等斥為邪說。聯軍偪近畿,景澄等遂坐主和棄市。宣統元年,追謚文肅。

袁昶

袁昶(1846年—1900年7月28日),原名振蟾,字爽秋,號重黎,浙江桐廬人。清朝官員,官至太常寺卿。庚子事變時,因主和直諫被慈禧斬殺,后得平反,追謚忠節,與徐用儀、許景澄、聯元、立山合稱「庚子被禍五大臣」。袁昶也是同光體浙派詩人的代表。

生平

昶家境貧寒,先師從閩縣高伯年,後進入上海龍門書院,師從劉熙載。同治六年(1867年),以廩生參加浙江省鄉試,中舉人,光緒二年(1876年),恩科進士,殿試二甲,授戶部主事。光緒四年兼襲雲騎尉世職。光緒九年充總理各國事務衙門章京。光緒十二年(1886年)充會典館纂修官、補戶部江西司員外郎。

光緒十八年(1892年),以員外郎出任徽寧池太廣道道台,在任上他嚴約僚屬,痛抑胥吏,進行了多項變革:

興建教育--按照「中學為體、西學為用」擴辦蕪湖中江書院,在中江書院原舍之外,設「經義」、「治事」兩齋。增設經史、性理、輿算、格致(物理)等實用學科。購書數萬卷在中江書院建立藏書樓--尊經閣。

增加稅收--清厘關稅,汰常關耗費歲萬八千金,悉還諸公。還設立穀米出口稅,由於每年出口穀米數千萬石,所以收入可觀。

興修水利--捐銀五千兩,並親自督修了蕪湖西南自大關亭至魯港十二里的濱江圩堤,還新建三百七十丈大堤。從此可以蓄水,可以泄洪,天地村舍不再受洪水的威脅。

此外還進行了蕪湖設立郵局,加強武裝等多項措施。

光緒二十四年(1898年),袁昶升遷為陝西按察使,還沒到任,又被提拔為江寧布政使,后被調到直隸。不久,被召回朝廷,以三品京堂在總理衙門行走,同年授二品銜,后又授光祿寺卿、太常寺卿。

當時朝廷財政匱乏,朝廷討論增加厘稅彌補不足,袁昶表示反對,認為「增厘稅,名病商,實病民,不可增議」。

庚子事變

光緒二十三年(1897年),因曹州教案,德國趁機出兵強佔膠州灣,光緒帝下詔求言。袁昶向朝廷條陳了時政二萬言書,提出:

德突據膠灣,其禍急而小;俄自西北至東北,與我壤地相錯,蒙喀四十八部將折入異域,其禍紆而大。宜及今預練勁旅,痛革吉、奉華靡風習。自頃兵力不能議戰,要不可不議守。我朝八旗初制,文武不分途,京外不分途,人皆兵,官皆將,故人才盛,國勢強。承平日久,文法繁密,諸臣救過之不暇,於是相率為鄉愿,而舉國之人才靡矣!金田洪、楊之亂,其始一小民耳,猶窮全國之力僅而克之,況諸國互肆蠶食之心,有不乘吾敝而攻吾之短者哉?夫敵國外患,為殷憂啟聖之資。苟得其人,毋拘以文法,則理財、練兵、防海、交鄰之策,可次第就理。

光緒帝親自將其綱要書寫在冊子中,下發大臣們議行。

光緒二十六年(1900年)山東興起義和團,殺戮外國教士。慈禧太后和端王載漪想利用義和團的力量對付列強,準備攻打各國公使館。袁昶向朝廷上了一道二千五百餘言的奏疏。 五月十二日(6月8日),慈禧太后在儀鸞殿召開御前會議,袁昶慷慨陳詞,與袁昶關係較好的吏部侍郎許景澄、兵部尚書徐用儀和內閣學士聯元都支持袁昶的意見,光緒帝握住許景澄的手而哭泣。五月二十一日(6月17日)八國聯軍攻戰大沽炮台。五月二十二日(6月18日) 袁昶於上《急救目前危局折》。 6月21日,清政府以光緒的名義,向英、美、法、德、意、日、俄、西、比、荷、奧十一國同時宣戰。義和團及朝廷軍隊圍攻各國在北京的使館。袁昶又上一奏疏,力言奸民不可縱,使臣不宜殺,但沒有結果。后袁昶又和許景澄一起寫了第三道奏疏《請懲禍首以遏亂源而救危局》,嚴劾釀亂大臣,但這道奏摺尚未來及奏報,載漪等人已採取了行動,令刑部尚書趙舒翹將袁昶等人下獄。7月27日,袁昶在被騙出家門后被關押,七月初三(7月28日),袁昶與許景澄在菜市口被處死。第二天,慈禧太后發出上諭說「太常卿袁昶、禮部侍郎許景澄,屢次被人蔘奏,聲名惡劣。平日辦理洋務,各存私心,每遇召見,任意妄奏,莠言亂政,且多語離間,有不忍言者,實屬大不敬,若不嚴行懲辦,何以整肅群僚,袁昶、許景澄均著即行正法,以昭炯戒。」

身後

1900年12月,八國聯軍退出北京。十二月二十五日,光緒發布上諭,宣布為袁昶等人平反,「開復原官」。平反后,蕪湖人把江中書院改建為袁太常祠祭祀袁昶。宣統元年(1909年)又追謚忠節,五月,宣統下詔在杭州西湖孤山南麓敕建三忠祠。奉祀袁昶、許景澄、徐用儀三人。宣統二年(1910年),蕪湖人建懷爽樓紀念袁昶。

族裔 漢族

原名 袁振蟾

字型大小 字爽秋,號重黎

謚號 忠節

出生 道光二十六年(1846年)

浙江桐廬縣

逝世 光緒二十六年(1900年) 處決

京師

出身

同治六年丁卯科浙江鄉試舉人

光緒二年丙子恩科進士出身

女兒袁季蘭(1889-1967),嫁浙江東陽吳家,生子女六人,小兒子叫吳維僔,教名「以巴弗」,是一個執著的基督徒。

著作

袁昶一生著作很多,已刊行的有《漸西村人初集》13卷,《安般簃詩續鈔》10卷,《春闈雜詠》1卷,《水明樓集》1卷,《於湖小集》7卷,《參軍蠻語止齋雜著》若干卷。袁昶還將農桑、兵、醫、輿地、治術、掌故等書編成一部《漸西村舍叢刻》。

徐用儀

徐用儀(1826年—1900年8月11日),字吉甫,別字筱雲,浙江海鹽人。清朝政治人物,「庚子被禍五大臣」之一。

從政經歷

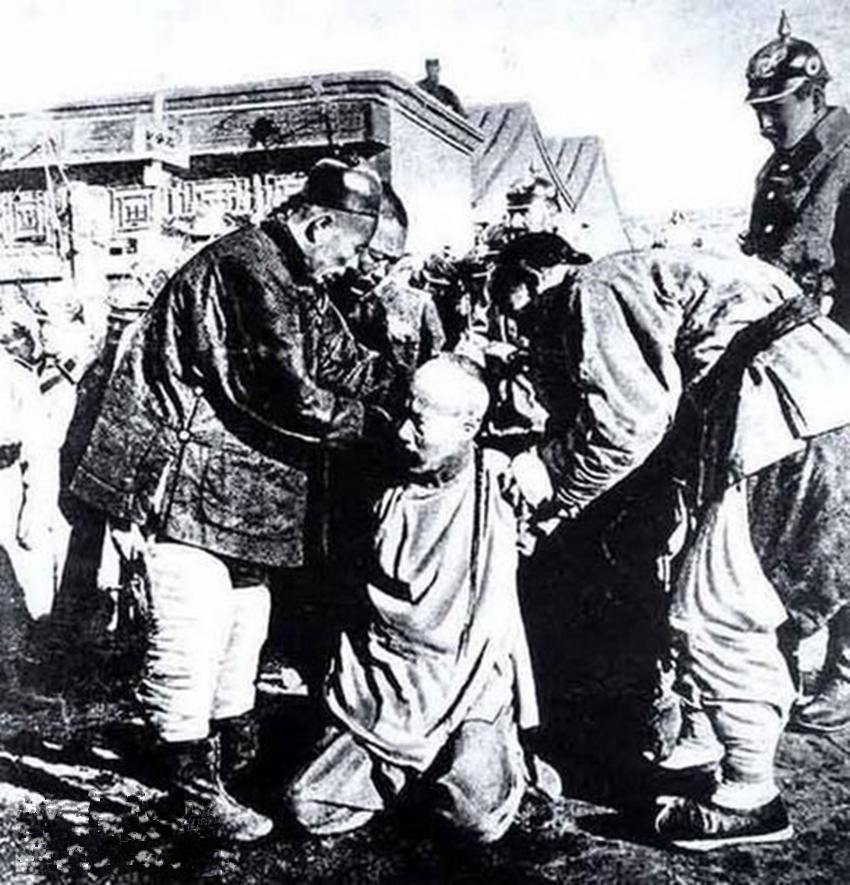

總理衙門大臣合影。右起:孫毓汶、徐用儀、慶親王奕劻、許庚身、廖壽恆、張蔭桓。

徐用儀出生於道光六年(1826年),咸豐九年(1859年)順天鄉試舉人。同治初年,擔任軍機章京,兼職於總理各國事務衙門。后升鴻臚寺少卿。光緒三年(1877年),擔任太僕寺少卿,並升職為大理寺卿,跟過去一樣掌管軍機處。後來升職為工部侍郎,並擔任總理各國事務衙門大臣,並歷任兵部侍郎與吏部侍郎等職,最後被任命為軍機大臣。光緒二十年(1894年)正月,加封為太子少保。

甲午戰爭

光緒二十年(1894年),當時在甲午戰爭前夕,整個朝廷都在爭論要和還是要戰,主和派樞臣孫毓汶被彈劾罷免之後,由翁同龢接任,翁同龢是主戰派,與主和派的徐用儀在討論政事時起了衝突,徐用儀被趕出樞廷,並解除所有官職。光緒二十四年(1898年)戊戌政變后,慈禧太后再度親政,徐用儀復職,並推薦太常寺卿袁昶,剛好許景澄回到京城,兩人都被命令與徐用儀一同任職於總理各國事務衙門。光緒二十五年(1899年),升任都察院左都御史,並為兵部尚書。

《庚子辛亥忠烈像贊》之徐用儀像

光緒二十六年(1900年),義和團運動興起。最早是光緒帝推動的百日維新新政讓中外都贊同,而王儲卻一直沒有人選(光緒帝無子女)。端王載漪掌權之後想要廢掉光緒帝,可是害怕外國人反對,聽聞義和團「拳民」有神功,又仇恨西教,想要以此來協助壓抑外國人,並召入京。

徐用儀提議嚴格禁止義和團的行動,但是不被接受,而在德意志帝國的公使克林德被殺害后,徐用儀說:「禍始此矣!」,並勸告慶親王奕劻,厚葬克林德。

後來,各國兵艦到達津沽,朝廷召集廷臣一起討論是和或戰。徐用儀、許景澄、袁昶及尚書立山、內閣學士聯元等五人一起上書,「奸民不可縱,外釁不可啟。」認為要嚴逞肇事的義和拳民,並與八國聯軍議和。但是載漪等人主戰甚力,朝廷大臣都接受了主張。徐用儀奉慈禧太后的命令到使館討論緩兵的事宜,被主戰派認為是姦邪。

7月28日,許景澄與袁昶先被殺害。8月11日,徐用儀被逮捕,並送到庄王載勛府邸。徐用儀並沒有辯駁,只說:「天降奇禍,死固分耳!」,與立山、聯元一同於菜市口被處死。過了三天,聯軍進入北京,而慈禧太后與光緒帝往西離京。

同年12月,光緒帝下詔為徐用儀等人平反,恢復舊有的官稱。宣統元年(1909年),追謚「忠愍」。浙江人為他設立祠堂於西湖,與許景澄、袁昶並稱「三忠」。

大清兵部尚書太子少保

籍貫 浙江海鹽縣

族裔 漢族

字型大小 字吉甫,別字筱雲

謚號 忠愍

出生 道光六年(1826年)

逝世 光緒二十六年(1900年) 處決

出身

咸豐九年己未恩科順天鄉試舉人

立山

《庚子辛亥忠烈像贊》之立山像

立山(1843年?—1900年8月11日),本名楊立山,字豫甫,土默特氏,蒙古正黃旗人,晚清官員。庚子被禍五大臣之一。

筆帖式出身,久典內廷,與李蓮英友善,深得慈禧太后寵眷。光緒五年(1879年),任蘇州織造,累遷奉宸苑卿、總管內務府大臣、正白旗漢軍副都統、戶部侍郎,二十年,加太子少保。后寧壽宮物品失竊,因失察之罪被停職留任。二十六年官至戶部尚書。戊戌變法后,立山同情光緒帝,反對慈禧與榮祿另立新帝之議,主張維護「祖制」,招致慈禧太后不滿。

義和團禍起,八國聯軍兵臨天津,廷臣集議御前,意見分歧,載漪等盛推拳民可用,立山認為拳民不足恃。不久,慈禧及主戰派向聯軍宣戰,立山因「藏匿外人」,被革職下獄,斬殺於北京。清政府戰敗后,辛丑條約訂明平反庚子被禍五大臣,立山得以「昭雪」;宣統元年,追謚忠貞。

聯元

大清內閣學士

族裔 滿洲

旗籍 滿洲鑲紅旗

字型大小 字仙蘅

謚號 文直

出生 道光十八年(1838年)

北京

逝世 光緒二十六年(1900年)

北京

出身

同治七年戊辰科同進士出身

聯元

同治七年(1868年)進士,選庶吉士,散館授檢討,累遷侍講。后出任安徽太平府知府,調安慶府,改署滁和道,遷廣東惠潮嘉道道員。光緒二十四年(1899年)擢安徽按察使,入覲后改三品京堂,在總理衙門行走。次年,補內閣學士。

義和團運動爆發后,拳民入北京,圍攻各國使館。徐桐、崇綺稱「民氣可用」,縱容拳民。在御前會議上,聯元與崇綺爭論,謂:「民氣可用,匪氣不可用。」八國聯軍攻陷天津大沽后,載漪等仍一味主戰。聯元反駁:「甲午之役,一日本且不能勝,況八強國乎?儻戰而敗,如宗廟何?」載漪斥其言不祥,七月十七日,與徐用儀、立山一同被斬。后得到平反昭雪,予謚文直。

《清史稿·列傳二百五十三》:聯元,字仙蘅,崔佳氏,滿洲鑲紅旗人。同治七年進士,選庶吉士,授檢討,累遷侍講。大考,左遷中允,再陟侍講。以京察,出知安徽太平府,調安慶。兩薦卓異,署滁和道,遷廣東惠潮嘉道。汕頭者,通商要衢也,奸人倚英領事為民暴,聯元裁以法,良善獲安。二十四年,擢安徽按察使,入覲,改三品京堂,在總理衙門行走。又明年,補內閣學士。拳民仇西教,載漪、剛毅助之,勢益橫,日夜圍攻使館,不能下。大臣負清望者徐桐、崇綺,皆謂:「民氣可用。」聯元與崇綺爭論帝前,謂:「民氣可用,匪氣不可用。」聯軍既陷大沽,載漪等猶壹意主戰。聯元謂:「甲午之役,一日本且不能勝,況八強國乎?儻戰而敗,如宗廟何?」載漪斥其言不祥,七月十七日,斬西市。昭雪后,予謚文直。順天府奏請立山、聯元合祠宣武門外,而聯元祖居寶坻,更於其地建專祠焉。

徐桐(1819年—1900年),字豫如,號蔭軒,清末守舊派官僚。漢軍正藍旗人,尚書徐澤醇之子。道光三十年(1850年)進士出身,官至體仁閣大學士。徐桐固守理學,極端排外,支持義和團,庚子之變時畏罪自殺。著有《治平寶鑒》。

徐桐為道光三十年(1850年)進士,選庶吉士,任翰林院檢討,實錄館協修等職。坐修改中卷干磨勘,罷職。咸豐十年(1860年),特賞檢討。

同治帝登位后,在上書房行走。任太常寺卿、內閣學士、禮部右侍郎、禮部尚書、吏部尚書、協辦大學士、體仁閣大學士等職。

光緒二十五年(己亥年)十二月二十四日(1900年1月24日),慈禧太后企圖為光緒皇帝收繼義子溥儁的己亥立儲事件,徐桐力主支持,其實幕後為劉豫師之謀划。

徐桐治理學,敵視西洋文化。徐桐府邸位於東交民巷,他厭惡與洋人為鄰,署其門聯曰:「望洋興嘆,與鬼為鄰。」徐桐主張借義和團排外,支持慈禧太后對外宣戰,奏請慈禧太後下詔「無論何省何地,見有洋人在境,徑聽百姓殲除」。亦信陰門陣。

但義和團進據北京期間,徐宅被拳民搶掠,他本人更被拳民拖出公審,此時已八十歲的徐桐要跪地苦苦哀求才避過虐待。八國聯軍攻入北京后,徐桐懸樑自縊。

其三子刑部左侍郎徐承煜亦為主戰派,慈禧太后處死主和五大臣時任監斬官。徐桐自盡后,徐承煜埋其屍於後院。而徐家婦女由幾歲至八十多歲集體自殺。后徐承煜為日軍捕獲,被清廷處死。《辛丑條約》簽訂后,慈禧太后按約懲辦主戰大臣,褫徐桐職務,剝奪恤典,隨即論罪棄市,以其先死免於追究。徐桐六子徐仁昭和八子徐忠昭逃往易州白楊村居住,民國初前綏遠將軍貽谷亦投靠徐家在此居住。

徐桐府邸位於今東城區東交民巷與台基廠大街相交處的東南角。八國聯軍攻入北京,府邸為比利時使館佔用,現為國家機關事務管理局紫金服務中心[8]。

曾收藏宋徽宗舊藏的古琴「春雷」。

《清史稿·卷四六五》:徐桐,字蔭軒,漢軍正藍旗人,尚書澤醇子。道光三十年進士,選庶吉士,授編修。坐修改中卷干磨勘,罷職。咸豐十年,特賞檢討,協修文宗實錄。同治初,命在上書房行走,奉懿旨番講治平寶鑒,入直弘德殿,累遷侍講學士。先後疏請習政事、勤修省,成大學衍義體要以進。數擢至禮部侍郎。念外人麕集京師,和議難恃,宜壹意修攘圖自強;因條上簡才能、結民心、裕度支、修邊備四策。光緒初,授禮部尚書,加太子少保。主事吳可讀請豫定大統,以尸諫,桐與翁同龢等謂其未悉本朝家法:「當申明列聖不建儲彝訓,俾知他日紹膺大寶之元良,即為承繼穆宗之聖子。揆諸前諭則合,准諸家法則符。」疏入,詔存毓慶宮備覽。

時崇厚擅訂俄約,下群臣議,乃條摘其不可行者:曰伊、塔各城定界;曰新疆、蒙古通商;曰運貨逕至漢口;曰行船直入伯都訥。六年,廷議徇俄人請,將赦崇厚罪,桐力持不可,謂:「揆度機要在樞廷,折衝俎豆在總署,講信修睦在使臣。赦之而彼就範,猶裨國事;若釁端仍不能弭,反失刑政大權。推原禍始,宜肅國憲。」又言:「今日用人之道,秉忠持正者為上,宅心樸實者次之。若以機權靈警,諳曉各國語言文字,遽目為通才,而責以鉅任,未有不僨且蹶者!」不報。歷充翰林院掌院學士、上書房總師傅。十五年,以吏部尚書協辦大學士,晉太子太保。二十二年,拜體仁閣大學士。

桐崇宋儒說,守舊,惡西學如仇。門人言新政者,屏不令入謁。二十四年政變后,太后以其耆臣碩望,頗優禮,朝請令近侍扶掖以寵之。

徐承煜(1841年—1901年),字楠士[1],漢軍正藍旗人,清朝政治人物。徐桐之子。

咸豐十一年(1861年),拔貢生。同治七年(1868年),任戶部額外主事。同治十年(1871年),戶部候補主事。光緒四年,任戶部福建司主事。光緒六年(1881年),升任戶部廣西司員外郎。光緒七年,任戶部陝西司郎中。光緒十三年,改戶部廣西司郎中]、鴻臚寺少卿、光祿寺少卿。光緒十六年,任通政使司參議。光緒十八年,升任內閣侍讀學士、太常寺少卿、大理寺少卿。光緒二十一年,任太僕寺卿,兼署大理寺卿。光緒二十二年,任太常寺卿。次年,改宗人府府丞、接辦翻譯鄉試提調、左副都御史。光緒二十四年,署禮部左侍郎,任刑部左侍郎。光緒二十六年,兼署禮部左侍郎。義和團運動中,因強烈支持義和拳,聯軍入城后被日軍俘獲,清廷依《辛丑條約》要求將其即行正法。

陳夔龍. 夢蕉亭雜記. "和約第二次開議,懲辦禍首,各公使訂期在英館齊集……維時李文忠公病癒與慶邸同入坐,隨往者仍那相與余及翻譯各員……英使首先發言,謂:「今日特議嚴辦禍首一條,有名單一紙在此。但某意此案罪魁,確系端王一人,若能將端王從嚴處置,其餘均可不論,不知全權之意如何?」慶邸謂:「端王系皇室懿親,萬難重辦,各國亦有議親議貴之條,此事斷不能行。我前日於私邸曾對諸君說過,諸君亦無他議,何以今日又復申此說?」英使笑曰:「我亦知其辦不到也。」言次將單開各員名及所擬罪名,逐一朗誦,請中國照辦。單內人多,難以備錄,中如庄王載勛、右翼總兵英年、刑部尚書趙舒翹、山西巡撫毓賢,均請從重論,餘以次遞減……文忠復謂:「前數日諸位所言罪魁,並無啟尚書秀、徐侍郎承煜在內,今日忽將二人加入,此是何意?」詞未畢,義公使起而言曰:「某前日謁中堂於賢良寺,曾問徐侍郎為人如何?中堂告余曰:『此人不好。七月初三監斬許侍郎景澄、袁太常昶即是他,十七監斬徐尚書用儀等也是他,二十一日兩宮西狩,逼令其父徐相國桐自盡者又是他。』此種人,中國不辦,各國只好代辦!」"

《辛丑條約》(附件六):光緒二十七年正月初三日內閣奉上諭:此案禍首諸臣,昨已降旨,分別嚴行懲辦。茲據奕劻、李鴻章電奏,按照各國全權大臣照會,尚須加重,懇請酌奪等語。除載勛已賜令自盡,毓賢已飭即行正法,均各派員前往監視外,載漪、載瀾均定為斬監候罪名,惟念誼屬懿親,特予加恩發往極邊新疆,永遠監禁,即日派員押解起程。剛毅情罪較重,應定為斬立決,業經病故,免其置議。英年、趙舒翹昨已定為斬監候,著即賜令自盡,派陝西巡撫岑春煊前往監視。啟秀、徐承煜,各國指稱力庇拳匪,專與洋人為難,昨已革職,著奕?、李鴻章照會各國交回,即行正法,派刑部堂官監視。徐桐輕信拳匪,貽誤大局,李秉衡好為高論,固執釀禍,均應定為斬監候,惟念臨難自盡,業經革職,撤銷恤典,應免再議。至首禍諸人,所犯罪狀,已於前旨內逐一明白聲敘矣。欽此。

徐承煜(1841—1901),字楠士,漢軍正藍旗人,拔貢,以戶部小京官晉遷郎中,累官刑部左侍郎。他老爹徐桐也很厲害,是體仁閣大學士。

八國聯軍進京的時候,慈禧和光緒都跑了,徐桐和徐承煜沒跑了。八國聯軍進了紫禁城,到處抓人。徐桐命下人在大廳正樑上系了兩個繩子套,把徐承煜叫來,說:「我是首輔,國家遭難,理當殉節。」說完便看著徐承煜。徐承煜明白,老爹是想讓他一塊死,於是說:「爹你放心,這是你一生的大事,兒子陪你上路!」

徐桐點點頭,讓徐承煜把他扶到骨牌凳,徐桐踮起腳,把繩子套在脖子上,眼睛卻看著徐承煜,意思是想讓徐承煜和他一起上吊。徐承煜說:「爹,你放心,兒子一定陪你到泉下!」說完,把墊腳的凳子一抽,徐桐就踏上了黃泉之路。而徐承煜呢?脫去二品官服,換上一身短裝,溜出家門跑了。

徐承煜騙得老爹上了吊,他卻想苟且偷生。可街上到處都是八國聯軍,徐承煜哪跑得了嗎?他剛出巷口,日軍就把他抓住了。徐承煜被關進大牢,嚴加看管。

徐承煜以為自己是大清二品大員,八國聯軍不會把他怎麼樣。果不其然,徐承煜被關了幾天之後,日軍設宴款待他。他非常高興,以為日軍很快就把他放了。誰知第二天他得到了消息是送他上路,他嚇得顏色大變,口呼冤枉,一夜折騰到亮。

行刑之時,兩個劊子手懷抱大刀在那等著。徐承煜一看,認識,就是他監斬袁昶和許景澄時的兩個劊子手。劊子手劊子手拿紅繩把徐承煜綁上,扶著徐承煜跪下,客氣地說:「徐大人,今天小的伺候您,刀都磨快了,保證不疼。」徐承煜一聽此話,立刻躺在地上,滿地打滾,說啥也不讓劊子手砍。民國黃濬著《花隨人聖庵摭憶》載:「(徐承煜)臨刑時輾轉不肯受刃,就地做十數滾,斯真鼠子之不若矣。」

受刑者在地上打滾不讓劊子手砍,如此賴皮大臣,有清一朝實在少見。監斬官曾是徐承煜手下,也不好意思來硬的,只好讓他滾,等他滾累了,劊子手才把他按住,一刀結果了。

徐承煜先騙老爸上吊,被處斬又滿地打滾不讓劊子手砍,不要說是清朝,任何朝代也難找這樣的賴皮大臣,如果給賴皮大臣排個位,他一定能坐第一把交椅- [09/28]美國外交官中國來信之 《議和大綱》 (38)

- [09/28]美國外交官中國來信之 信心流向 (39)

- [09/29]美國外交官中國來信之 母儀天下(40)

- [09/30]美國外交官中國來信之 二星閃閃(41)

- [10/01]問月月不應 大家發心聲

- [10/02] 高官冤情與誰訴?

- [10/02]美國外交官中國來信之 評點中國(42)

- [10/03]真稀奇: 松鼠也求救?

- [10/03]詩詞見松鼠, 千古壯閑心

- [10/03]2023年10月3日菩提道次第攝頌、修心七義 (第二天)(直播中)

- [10/04]如此識鳥 事半功倍

- [10/04]2023年10月4日達賴喇嘛尊者應台灣給予四臂觀音灌頂(正在直播)

- [10/05]美國外交官中國來信之 道德標準(43)

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.政經軍事]

評論 (0 個評論)

- Brigade:李承鵬:一口巨大火鍋 許家印徐明全社會都在裡邊涮…

- 國華B:你的收入達標嗎?

- Brigade:楓橋經驗和共產黨的劣根性

- bobzhou:美國人不忘記二戰石油是勝敗關鍵因素

- Brigade:不學英文,農村孩子永遠是農夫

- 聖勞倫斯河評論:美國聲東擊西 首攻目標北京

- 國華B:2023年全球最佳10國 (下)

- 聖勞倫斯河評論:中國應遷都到中部

- 國華B:2023年全球最佳10國

- 國華B:哈佛大學教授恐失終身教職 `

- 8288:中國汽車出口猛增,燃油車大舉佔領外國市場

- Brigade:關於印度

- lj1911:是時候全面圍剿中國的晶元產業了

- 國華B:華為新手機發布的意義

- 國華B:施密德看美中科技競爭

- 劉淇昆:論加拿大的「紅命貴」

- 法道濟:雍正的防政變典故 習近平駐足新疆

- 國華B:令拜登總統棘手的川普案

- Brigade:從日本排放核毒水來看人性

- 國華B:烏克蘭:領土換北約入場券?