- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

致侄兒

北京美國公使館 1901年2月25日

你似乎對所發生的事情很感興趣,所以我又求助於我的日記了。

2月6日,查飛將軍接到一封提升他為常規部隊少將的電報。2月9日,為向查飛少將表示祝賀,我們邀請了20名美國人。康格先生站在桌旁,提議為「美國總統」乾杯。當晚宴進行到一半的時候,他又提議為「查飛少將」乾杯,因為你總是對他所說的話感興趣,我將把他所說的內容告訴你:

「我們已經得到確切消息,總統先生對我們最傑出的一位戰士的事迹表示讚賞,並授予他常規部隊少將的軍銜。

「這不僅是總統個人對他傑出貢獻的稱讚,也是他代表全體美國人民所表達的讚賞。這是他們對於忠貞愛國,為民為國做出傑出貢獻的高度讚揚。

「查飛將軍得到了他應得的賞識,對此,他的朋友們都會表示贊同。

「任何地方都沒有人能比今晚聚在這張桌子旁邊的他的朋友們更為他感到高興的。啊,我想到一個例外。我肯定還有一個人比在這裡的任何人更為他的晉陞而感到高興。她此刻甚至正帶著高興的眼淚在微笑,通過心電感應向他傳遞著愛意,而此刻他怦然的心跳已經收到了這份愛意。

「她帶著關愛看到了一位少將的蛻變,帶著自豪看著他每隻肩章的盡頭出現一道杠。接著,她看見兩道杠,然後它們被金色葉片替換,就像注視著他的頭髮變成銀絲一樣注視著這一切。她又目睹驕傲的美國之鷹趕走了金色葉片。現在雄鷹也被放逐了,而兩顆明亮的星星將從此永遠取代它的位置。我想我能聽到這個女人開心的歡呼。你們難道不願與我一起向查飛將軍夫人表示祝賀嗎?

查飛將軍,你已被授予崇高的榮譽,但你這四十年來傑出的表現應該讓你得到更高的獎賞。

「總統沒有做錯。他和全國人民都應受到祝賀。

「我的朋友們,我請你們起立,和我一起敬我們傑出的客人,我們的阿德納 R 查飛少將,我們偉大的戰士和好朋友。願他肩章上的這些新星引導他到達美國之鷹永遠無法追及的高度!願成功和幸福伴隨他,直到生命的盡頭!」

查飛少將此時正處於最佳狀態,大家也都很高興。他能從士兵晉陞到今天這個級別,我們都為他感到高興。

2月23日。康格先生今天致電國會提出休假。他在這裡待了三年。一直沒有休息過。他經歷了災難的降臨和高潮,直至和談有了良好的開端。現在已經完成並簽署了《議和大綱》,也已經開始制定條約了。

2月24日。今天來了一封令人欣喜的電報,我們感到非常高興。我們要回家了!外交官們和很多其他人都向我們標示了祝賀。我們很快就能和你還有其他親朋好友見面了。

---------------------------

阿德那·羅曼扎·查菲(Adna Romanza Chaffee,1842 年 4 月 14 日-1914 年 11 月 1 日)是美國陸軍中將。 查菲參加了美國內戰和印第安人戰爭,在美西戰爭中發揮了關鍵作用,並參加了中國的義和團運動。 1904 年至 1906 年間,他擔任美國陸軍參謀長,負責監督軍隊組織和條令的深遠變革。

查菲出生於俄亥俄州奧威爾。 1861 年 7 月美國內戰爆發時,查菲作為列兵加入聯邦軍隊,隸屬於美國第六騎兵團。 1862年,查菲晉陞為中士,參加了半島戰役和安提坦戰役。 同年 9 月,他被任命為 K 連中士。1863 年 5 月,他被任命為少尉。他率領的第 6 騎兵隊隸屬於約翰·布福德將軍的第 1 聯邦騎兵師,儘管在數量上處於劣勢,但還是攻擊了一個同盟騎兵團。 1863 年 7 月 3 日,賓夕法尼亞州費爾菲爾德,葛底斯堡郊外(來源,維滕貝格,埃里克:葛底斯堡:被遺忘的騎兵行動)。 在隨後的行動中,他受傷並短暫被俘虜。 在戰爭剩餘時間裡,他在第六騎兵團服役,兩次受傷。 1865年2月,他晉陞為中尉。 由於他在丁威迪法院大樓之戰中的「英勇和有功」行為,他被授予上尉稱號。 [2] 戰後,查菲成為美國忠誠軍團軍事勳章的成員。

美西戰爭 1898年美西戰爭爆發,查菲被分配到一個旅,並於同年5月晉陞為志願軍准將,7月在埃爾卡尼戰役勝利後晉升為志願軍少將。 1898年底至1900年5月,他擔任古巴軍事總督倫納德·伍德將軍的參謀長,並於1899年5月晉陞為正規軍上校。他是聖地亞哥陸軍協會的成員,這是一個軍事協會 曾在古巴服役的軍官。

義和團運動 1900年6月,義和團運動在中國爆發。 查菲上校於7月被派往中國,擔任美國陸軍中國救援遠征隊指揮官。 遠征隊是派遣來營救西方和日本公民並鎮壓叛亂的國際部隊的一部分。 查菲參加了加塞利遠征以及隨後的北京之戰,在這次戰役中,使館得到了解救。 1900年至1901年,美軍被納入盟軍佔領的北平(北京)範圍內。 美國指揮官查菲開始與中國官員合作開展公共衛生、救援和警察行動。 查菲的結論是,亞洲人只尊重上級權力。 重新分配到菲律賓后,他運用了那裡的經驗教訓,將仁慈和公共衛生措施與武力以及與當地官員的合作結合起來。 [3] 查菲是龍騎士團的創始人之一,這是一個由曾在義和團運動期間在中國服役的軍官組成的軍事社團。 從 1900 年協會成立直至去世,他一直擔任該協會的主席。

菲律賓和退休 1901年2月,查菲晉陞為正規軍少將。 當年 7 月至 1902 年 10 月,在阿瑟·麥克阿瑟將軍領導下的美國軍政府解散並在總督威廉·霍華德·塔夫脫領導下建立文官統治后,他擔任駐菲律賓美軍司令。 查菲在美菲戰爭第一階段的最後幾個月指揮美軍,指派雅各布·史密斯 (Jacob H. Smith) 將軍應對薩馬島的游擊隊抵抗,導致這場戰役造成多達 2,000 名平民死亡。 查菲成為菲律賓退伍軍人卡拉寶軍事勳章的成員,並一度擔任派拉蒙卡拉寶勳章。 [4] 1902年10月,查菲成為東部軍司令,一直擔任到1903年10月。1904年1月,他晉陞為中將,並於1904年1月9日至1906年1月14日期間擔任東部軍司令。 美國陸軍參謀部。 應查菲本人的要求,他於 1906 年 2 月 1 日退休。 查菲將軍被法國總統授予榮譽軍團大十字勳章。 退休后,他搬到了洛杉磯,並被任命為洛杉磯市公共工程委員會主席。

獎項

內戰戰役獎章

印度戰役獎章

西班牙戰役獎章

中國戰役獎章

菲律賓戰役獎章

小阿德納·R·查菲 (Adna R. Chaffee Jr.) 也成為了一名將軍,並且是美國陸軍裝甲部隊之父之一,擁有一款輕型坦克 M24 Chaffee,以他的名字命名。

這個視頻給你看看這款坦克的情況:

M24霞飛(英語:M24 Chaffee)為一款美國在二次世界大戰中期服役的輕型坦克,並且使用於朝鮮戰爭。本坦克是以擁有「美國裝甲兵之父」頭銜的小阿德納·霞飛將軍作為命名。

發展歷史1942年北非一系列戰役爆發期間,美國陸軍派遣評估團隊到第一線戰場聽取受租借法案軍援M3/M5斯圖亞特坦克的使用者-英國陸軍意見,為下一代輕型坦克提供設計基礎目標。英國陸軍的抱怨主要認為「37毫米坦克炮太小,最少要75毫米才夠。最好還要更厚的裝甲」;接受這種意見的美方決定以M5坦克的動力系統,加上改良的懸吊系統與75毫米火炮,25.4毫米厚度裝甲,以及重量不超過16公噸作為新的輕型坦克的設計標準。但M5A1使用的雙人炮塔太小,塞不下75毫米炮;T21輕型坦克因為重量達到21.5公噸而出局。

同時開發的還有T7坦克,T7原本只是想開發一種14噸的輕型坦克,但是在美軍要求下變更設計強化火力、防護力;最後技術門檻成功過關,但重量也近乎翻倍,成為1輛全重24.5噸的中型坦克。1942年12月美國陸軍雖然一度有量產T7並正名為M7中型坦克,但很快的高層就發現這項計劃產出的成品與M4中型坦克性能沒差多少,於是擋下了量產,僅生產了零星十幾輛後計划停止,美軍在1942年的一系列輕型坦克開發最後便毫無進展。

1943年3月,美軍兵器委員會規範下一代輕型坦克目標,新型坦克將要安裝75毫米炮,並使用M5輕型坦克的動力系統。1943年4月,通用汽車凱迪拉克汽車部門與美國陸軍軍械兵偕同實施T24坦克開發計劃,新坦克在工程師的努力下控制在20噸以內。由於需要更大的三人炮塔與更重的火炮,所以T24坦克仍放棄了增厚裝甲的目標,改用達60度傾角的傾斜式裝甲擔負防禦需要。車體設計由M7中型坦克改良,改用扭力桿懸吊系統,並有著低矮的輪廓降低可視距離。火炮則使用自B-25H轟炸機上使用之T13E1式75毫米主炮改良而來的M6坦克炮,新的主炮具有更緊緻的後座緩衝設計,同時和美軍中型坦克用75毫米炮彈種共通。

T24坦克於1943年10月15日完成,交付給軍械處至亞伯丁測試場測評,而軍械處同樣認為設計非常成功,因此軍械處即刻簽下1,000輛新車訂單,隨後訂單增加到5,000輛。在修改若干測試時出現的問題后,1944年3月開始量產。霞飛坦克在兩處工廠量產,4月開始在凱迪拉克,7月開始在Massey-Harris。1945年1月時已完成4070輛,在1945年8月停產前裝配線總共完成了4,731輛霞飛坦克。其中一些霞飛坦克提供給英國陸軍,根據英國給坦克名字的傳統,它被命名做「霞飛」。

戰鬥及服役歷史M24的任務為取代當時不敷需求的M5輕型坦克,第一批34輛霞飛在1944年12月運抵法國編入美軍第二騎兵大隊[注 1](機械化),這34輛坦克分配到第2騎兵偵查營以及第42騎兵偵查營兩個單位的F連中,每連下轄17輛輕型坦克;隨後這些單位都參加了突出部之役,其中有2輛M24轉隸美國第一軍的740坦克營。雖然1944年12月後大量的霞飛坦克投入服役,不過大部分的裝甲單位直到德國投降前都還沒接收到M24,只能用手上的M5繼續擔負作戰任務。

M24的整體性能可說是二戰時期性能最好的輕型坦克,不過一方面也是因為大部分能設計坦克的國家在現實戰場考量下均專註在開發更好的中型坦克與重型坦克,讓輕型坦克出現生產斷層,使得霞飛坦克的競爭對手減少。裝甲單位的報告特別讚揚它的越野性能及可靠度。其中75毫米炮是最讓人讚賞的設計,由於火力強化,採用輕型坦克的偵搜部隊面對德軍坦克不再陷入只能挨打的局面,在突出部時曾擊毀德軍四號坦克,不過因為M24的裝甲薄弱,面對德軍坦克以及反坦克炮的生存性不高,甚至單兵反坦克武器就可對M24造成足夠傷害。而M24因為來的太慢也太少,因此對歐戰並沒有決定性影響。

朝鮮戰爭時,一些霞飛坦克從日本運到韓國,用來對付北韓的T-34-85坦克,但75短管炮的火力很難對這種中型坦克造成傷害。M24後來用於搭配M4中型坦克、M26潘興坦克、M46坦克等主戰坦克進行偵搜打擊,這種組合讓主戰坦克部隊獲得更好的作戰效率。

如同第二次世界大戰其他的成功裝備,在1950年代霞飛坦克以軍援物資大量提供給美國友邦並應用在區域衝突中,如朝鮮戰爭、越戰、1971年印巴戰爭都出現M24的身影。不過大多數國家的M24隨即被更優秀的M41輕型坦克取代。

坦克內部:M24 Chaffee 修復特別版

最早研究如何強化M24的國家,是戰後在越南大量配備M24坦克的法國。M24最大的問題是其75mm主炮反裝甲火力不足,1956年法國曾嘗試將AMX-13輕型坦克的搖擺式炮塔與70倍徑長的75毫米高初速坦克炮裝上M24坦克,但測試結果不了了之,很可能是改裝后沒有獲得期望之上的效果。不過讓人玩味的地方卻是法國在阿爾及利亞的綏靖作戰中,AMX-13反坦克火力較強的75毫米主炮因為彈種彈性太少被認為不實用,反而是彈種較為完整的M24坦克用主炮更適合當地作戰,所以法軍把M24坦克的炮塔拔給AMX-13安裝,更名為AMX-13-Chaffee,這批坦克在1959年5月至1960年3月改造了150輛,後來作為訓練用。在1967年法國有廠商建議將M24主炮換為D/925低膛壓90毫米坦克炮,這個概念法國最後並無使用,但在挪威的改良案中起死回生。

挪威在1972年決定把它們服役中的123輛M24中,留下54輛作為偵查用途,其餘79輛霞飛坦克改裝為驅逐戰車,型號為NM-116,首輛改良車在1973年1月交車測試,改裝則在1975年1月至1976年10月進行。後來計算認為,NM-116的改良成本每輛車要價100萬挪威克朗,花費是採購同級坦克的三分之一。

NM-116改造工程由挪威公司Thune-Eureka統籌規劃,包含將動力包件改換為與M113裝甲運兵車相同動力的6V-53T液冷柴油引擎、艾利森MT-650變速箱,油箱增加到250升,以及適合挪威氣候條件的引擎加熱設備;增設夜視裝置與辛瑞公司(Simrad)制激光測距儀,火炮則更換為法國制D/925低膛壓90毫米坦克炮,廢除車體機槍,將機槍手空間改置炮彈,NM-116在挪威軍服役到1993年退役。

挪威的研發成果後來被美國NAPCO公司購入,NAPCO推銷時找到兩個有興趣的客戶:希臘、中華民國。中華民國陸軍採購了動力系統的設計修改授權,其它則沒有調整;在改良引擎及驅動系統后更名為M24A1。主要改裝為將原汽油引擎更換為GM通用動力之6V53T柴油引擎,使續航力及輸出馬力均有上升,安全可靠性有所改善。其他的改變包括了廢除了副駕駛手座及所附屬的30機槍,對空50機槍則移至車長出入口旁,引擎蓋上加裝裝甲等。升級后的M24A1配發於裝甲騎兵或低強度單位使用,1994年國軍開始將全國的M24A1移交至台灣東部的宜蘭、花蓮、台東地區裝甲單位集中運用(考慮花東地區道路較為狹小,適合該小型坦克機動迴旋)。中華民國陸軍的M24A1最後集中在宜蘭的151師(現蘭指部)784坦克營,並至少在該單位使用至1996年底(全面除役時間不明)。其中一些車輛在1996台海導彈危機時移交至馬祖支援。現在還有一些殘存的M24A1在離島地區擔任火炮支援或固定岸炮的工作。

| 4霞飛 M24 Chaffee | |

|---|---|

| |

| 類型 | 輕型坦克 |

| 原產地 | |

| 服役記錄 | |

| 服役期間 | 1944 - 1990年代 |

| 使用方 | 見使用國家 |

| 參與戰爭/衝突 | 第二次世界大戰 朝鮮戰爭 越戰 中越戰爭 |

| 生產歷史 | |

| 研發者 | 凱迪拉克 |

| 研發日期 | 1943 - 1944年3月 |

| 生產日期 | 1944年4月 - 1945年8月 |

| 製造數量 | 4,731 |

| 燃料容量 | 110美製加侖 |

| 作戰範圍 | 161公里(100英里) |

| 速度 | 時速56公里(鋪裝路面) 時速40公里(野戰機動) |

- 中華民國陸軍對M24霞飛坦克的改良項目

- 使用了與M551、M113同款的6v53t發動機與更新變速箱傳動系統,坦克最高速度達到每小時65公里

- 廢除通訊員和機槍設置

- 對空機槍改變位置至車長座

- 引擎艙外部加裝裝甲防護

《辛丑條約》簽署整整四個月後,1902年1月7日下午,慈禧太后和光緒皇帝以及「西狩」的其他皇室成員和隨員,從西安一路跋涉后,終於回到了北京紫禁城,是為「回鸞」。這天是辛丑年冬月廿八日,距離春節整好還有一個月(當年除夕在陽曆2月7日)。

聖駕要從火車站經過前門大街回宮,而使館區所在的東交民巷就在前門東面。當天下午,當慈禧的轎子經過此處時,站在東交民巷樓房陽台上的使館人員向她致敬,慈禧稍微往前傾了傾身體,以為答禮。這位老佛爺有生之年大約還是頭一次這樣做。

美國公使康格的夫人薩拉稱這一天是「非常美妙的一天」,她相信以後中外關係將擯棄敵意,翻開新的篇章。儘管經歷了義和團近兩個月的圍困,她對慈禧太后的友情依然沒有改變。

第二輪夫人外交

幾天後,六個國家的新任公使進宮遞交國書。他們從紫禁城的正門即午門進宮,在光緒皇帝之外,還見到了慈禧太后,這些都是前所未有的。席間,慈禧太後主動表達了再次召見各國公使夫人的意願。

月底,所有駐京公使進宮覲見慈禧太后和光緒皇帝。1月28日下午,公使們從東華門入宮,來到乾清宮。這是紫禁城內廷最重要的大殿之一,上懸「正大光明」匾額,下設皇帝寶座,1861年外國公使駐華以來還沒有哪國公使在這裡受過皇帝的召見。然而今非昔比,八國聯軍打進紫禁城時,將士們已然坐在龍椅上合影,此時皇帝也就不再講究這許多。

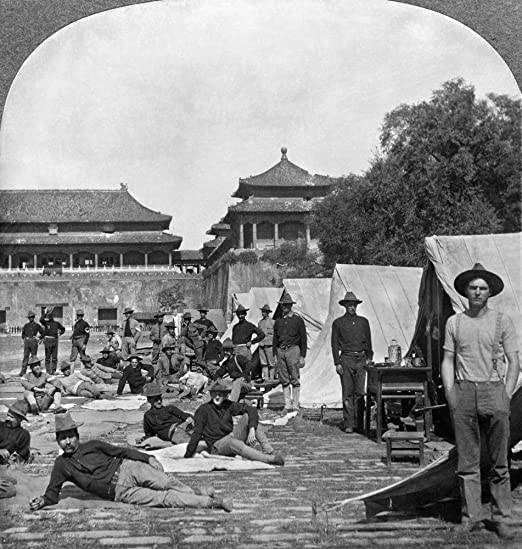

1900年秋駐紮在午門外廣場上的美軍第九步兵師的營地,背景是午門門樓及東城台廊廡。

根據外務部擬定的覲見禮儀,各公使在殿門前、入殿幾步后以及趨前覲見的時候要鞠躬,總計三鞠躬,結束的時候也是在這些地方三鞠躬。覲見時,皇帝在御座上,太后坐在他身後。奧匈公使齊干(Moritz Czikann von Wahlborn)作為公使團主任,趨前對皇帝做了一個致辭,說中外恢復了友誼並將持續下去云云。光緒皇帝在簡短答覆之後,說道:「現在各位欽差大人來了,朕非常滿意。中外關係會變的更好的。今天,皇太后也想一見各位大人,和你們說幾句話。」

參加覲見的英國新任公使薩道義(Ernest Mason Satow)回憶說,慈禧太后眼中好似噙著淚水,但盡量將情緒掩飾起來,平靜地就圍困使館一事道歉,並保證以後不會再發生這種事了。太后說:「今天我非常高興見到各位欽差大人。去年各位大人在京師擔驚受怕的時候,我心裡也十分不安。打這以後,中外重拾友誼,會變得更親密的。還有,我希望各位大人住在北京期間能夠舒心,也平平安安的。」

召見之後,中外關係至少在表面上恢復了友好狀態。慈禧太后第二輪的夫人外交也隨即展開。1902年2月1日,陰曆臘月二十三,即北京過「小年」的日子,慈禧太后和光緒皇帝召見了各國駐京公使、公使館衛戍將官的夫人及孩子們。

對於這次覲見,公使館那邊並不都贊成,畢竟被圍困的記憶還未淡去,但康格夫人認為應該摒棄前嫌,「如果不鬆開那根載著可怕過去的弦,讓悲憤與仇恨的刺更深地扎進心裡,那麼我們在和平中也無法獲得安寧」。此時,她在各國公使夫人中駐京資歷最久,就促成了覲見一事,並擔任領班。

召見當天,其他國家的公使夫人和孩子們先到美國公使館同康格夫人匯合,再乘坐中方安排的29台綠尼大轎前往紫禁城,公使主任與幾名翻譯隨行。和1898年12月13日夫人們第一次入宮不同,這次去的不是西苑——那裡的儀鸞殿已經被聯軍焚毀,而是去的乾清宮西側偏南的養心殿。雍正以來,皇帝們常在這裡理政休息,安排公使夫人們在此殿覲見,可見清廷的重視與苦心。

1902年2月1日進宮覲見慈禧太后和光緒皇帝之前在美國公使館合影的駐京公使館夫人及其子女和翻譯。前排居中者系康格夫人薩拉。

諸位夫人進宮后,先在一處廡殿內略事休息,然後由格格和宮女們帶領,前往養心殿。當日天氣晴朗,康格夫人心情格外舒暢,走進養心殿正門時,慈禧太后朝著她微笑地注視了一下,因為在這一批公使夫人中太后只認識她一個熟人。隨後,康格夫人作為代表致辭,她歡迎聖駕回宮,展望中外友誼,說道:「世界在前進,進步的潮流無可阻擋,願中國順應潮流加入偉大的萬國之盟,願所有國家在天賦道義、敬意和好意之下聯合起來,朝著互惠的方向前進」。致辭由美國公使館的中文秘書翻譯成中文。太后提前準備好的簡短答覆,由慶親王跪接、轉交給了康格夫人。接著,太太和孩子們被依次介紹給太后,後者親切拉過每個人的手表示歡迎;再是向皇帝介紹,皇帝抬手一一示好。

這套流程結束后,諸位夫人和孩子到一個偏殿用便膳。一行人到達偏殿時發現,慈禧太后已在那裡等候了。太后見到康格夫人後,親切地喊她「康太太」,於是康格夫人走上前去。太后把康格夫人的雙手緊緊握住,忽然抽泣起來,或許是想起兩年前也曾這樣拉著康格夫人的手,而今目睹慘淡的時局,不禁悲從中來。平靜下來后,太后說:「我後悔呀,後悔近來發生的這些事。那是一個大錯呀。中國從此將是外國人的朋友。這樣的事再也不會發生了。中國會保護外國人的。我們希望以後也做朋友呀。」

太后問在場還有哪些太太去年被圍困過,康格夫人便給她介紹了美國公使館的本卜瑞智夫人(Mrs. Bainbridge)和法國公使館的韶信夫人(Mrs. Saussine)。太后特意向兩位夫人表示了友善之情,接著又緊攥著康格夫人的手,抽泣著說了些安慰的話,還把自己的大珍珠金戒指和手鐲都退下來,套在了康格夫人的手上。太后給夫人們準備了精美的禮物,連翻譯和孩子們也沒有落下。

用正膳是在另一個房間,裕隆皇后和慶親王的幾位格格也一起陪同。房間里有三張長桌,上面擺滿了精美的飲食。其中一張桌子的主位上有兩把椅子,右邊一把是康格夫人的,左手邊的那把空著,是為太后預備的。太後進屋后,到自己的座位前舉起酒杯,列位夫人也依樣照做。這時太后將自己的酒杯塞到康格夫人手中,再把康格夫人舉著酒杯的另一隻手攏過來,這樣兩隻酒杯就碰到了一起,太后說:「一起。」之後,太后取走了康格夫人的酒杯,把自己的留給她,再舉杯向大家致意,所有人回敬,這算是走完了一個場合。

席間,太后和夫人們聊起兩宮回鸞、李鴻章謝世,以及康格夫人參觀過的中國學校等等話題。太后一遍遍地保證,義和團圍攻公使館區那種事以後不會再出現。康格夫人回憶說,太后認真而誠摯,「她的雙眼炯炯有神,任何細節都逃不過她的觀察。她的臉上沒有任何殘忍的表情,聲音低柔而富有感染力,觸摸也是溫柔和友善的」。道別的時候,太后對夫人們說:「我希望我們能經常見面,更好地了解對方,成為朋友。」

2月27日,慈禧再度召見了諸位公使夫人。這一次更為隨和,是在太后的寢宮裡。太后邀請夫人們圍著她一起坐在炕上,免掉了諸多的刻板禮儀。康格夫人發現慈禧太后正在學習英語,這讓她倍感振奮,認為「這位被全世界猛烈批評的女士身上散發著很好的精神」,她確信中國正在進步和改變。

事後,康格公使也向國務卿海約翰做了彙報。康格評價道:「太後向夫人們表示出深厚的感情,交談中還落淚了。她很隨和,用最大的熱忱去與客人交流,向她們承諾未來的友誼。整個過程體現出非比尋常的誠意與敬意,這在迄今為止的中外交流中是少見的,而如果中國人是真心的話,這件事的確意義重大。」

此後,康格夫人與慈禧太后交流日漸頻繁,她有時甚至會問太后一些關於時政的問題。例如,就1902年初朝廷勸誡漢族婦女放棄纏足習慣一事,康格夫人問太后這種勸誡是否會很快見效,太后答道:「不會的,中國人做起來很慢的。我們風俗習慣太深,需要更多的時間才能改變。」從這一交流來看,慈禧對中國社會的保守因素及其影響,是知之甚明的。

康格夫人的下午茶

在受到慈禧太后兩次召見后,康格夫人也想邀請宮裡的格格和一些朝廷大員的太太們來美國公使館做客。康格支持夫人的這一想法,並通過中國官員報到宮裡,請示慈禧太后的意見,很快得到了允准。

就這樣,康格夫人在美國公使館操辦起邀請中國貴族女性和官太太們參加的下午茶點(tiffin)。首次聚會時間定在3月,名單交由中方擬定,康格太太發邀請。最後受邀的格格和福晉總計11人,包括太后的乾女兒榮壽固倫公主、慶親王的三格格等,均系旗人。其中只有慶親王的三格格見過康格夫人,其餘多數從未見過外國婦女,更從未踏入任何外國公使館。

康格夫人令人在公使館中擺滿鮮花,她對傭人領班老王說一定要把下午茶辦好。為此,她請公使館內11位女性作陪,並從美國傳教士團體中請人擔任翻譯。當日中午12點半左右,諸位福晉和格格應約而來,可謂興師動眾,每位格格有8名太監隨侍左右,另外還有數名低級官員跟隨辦差,總計帶了481名傭人、60名兵丁。

康格夫人先向客人敬茶,然後和拉著榮壽固倫公主的手,將一行人領到用餐的房間。作為女主人,康格夫人首先致辭,「讓我們舉起酒杯,祝願中國皇帝、皇太后和皇后健康快樂,中國人民繁榮昌盛!願中美友誼長存!」榮壽固倫公主則致以答辭說:「皇太后問大家好,她希望中美現在的友好關係一直持續下去。」

康格夫人沒有準備筷子,餐桌上擺放的是西餐用的刀叉。用餐時,她注意到11位中國女士照著美國朋友的樣子拿起刀叉,雖然是第一次使用,卻也用得很好。餐后,她們又一起喝茶、唱歌、聽鋼琴演奏、觀賞照片,然後才友好地道別。

康格夫人對這場下午茶聚會感到滿意,亦心存感激。平素大門不出二門不邁的格格和福晉們能應邀而來,實在是需要極大的勇氣,不少人是第一次與外國人見面、吃飯,第一次照相、聽鋼琴曲,在康格夫人看來,她們「成功地打破了舊習俗」。

1903年12月26日在美國公使館出席康格夫人的午後茶點的格格和福晉們。前排左四是榮壽固倫公主即「長公主」,後排中為太后的翻譯裕德齡 。榮壽公主是恭親王奕訢的女兒,7歲進宮由慈禧太后撫養,是有清最後一位固倫公主。

來而不往非禮也,諸位福晉和格格不久就回請包括康格夫人在內的11位美國女士,連同日本公使內田康哉的夫人,一起到宮中參加下午茶聚會。格格們照著康格夫人的下午茶流程,舉杯祝願中美友誼天長地久,然後用餐、談話。最後,格格們用剛剛學會的英語「Good-bye」(再見)向客人道別。慈禧太后讓格格們贈予康格夫人和內田夫人各一隻掛著金鈴鐺的漂亮小狗,此外還有六籃精美的水果及糖果。康格夫人回到家后,發現她的六個籃子早已經送過來,可見太後方面的周到用心。

此後,康格夫人和慈禧太后及福晉、格格們經常在美國公使館等地方見面,舉行下午茶點,儼然成了一個中美女性俱樂部。正是這時,康格夫人辦了件大事,要在國際上改善慈禧太后的形象——為太后繪製一幅油畫,並推向世界。

柯姑娘與慈禧太后油畫

1903年6月20日,康格夫人給遠在美國的女兒寫信,說起她極力促成的一件事:

幾個月來,我對報紙上那些關於慈禧太后的諷刺畫感到震怒,它們太可怕,也太不公平了。我想讓世界了解真實的她,這個願望日漸強烈。我想到要給她畫一幅肖像畫,如果她允許的話。

我給卡爾小姐寫了信,她很樂意與我合作。覲見太后那天,我藉機把這個想法向太后和盤托出。之所以這麼做,是出於我對女性的強烈關愛,同時也希望這位皇家女士能夠得到公正的對待。

太后在認真傾聽后,表示很有興趣,將心比心地與我交流。最後,她同意讓一位美國女畫家給她畫像,並送到聖路易斯博覽會展出。

這項工作將從八月份開始。想一下吧!這幅油畫或許只能向世界展示這位被誤解的女士的真實情狀於萬一,但這種真實卻是我所熱切企盼的。親愛的女兒,我並沒有忘記橫遭圍困的黑暗日子,以及那些苦難、血腥與悲傷,但我不能讓過去的黑暗埋葬了明媚的陽光。

我迫切地想要家鄉的人民看到皇太后陛下,就像我多次看到的那樣。我知道這些都還只是嘗試,但我覺得皇太後會應對得很好,她與生俱來的感知和認知能力很難有人可以超越,不論男人還是女人,都難以比肩。

信中提到的「卡爾小姐」即美國女畫家凱瑟琳·卡爾(Katharine Augusta Carl),當時因故滯留在上海。至於「聖路易斯博覽會」,指的是1904年美國為了慶祝購買路易斯安娜州100周年而舉辦的採購博覽會,因為在密蘇里州的聖路易斯城舉辦,所以又稱「聖路易斯博覽會」。這個博覽會原計劃1903年舉辦,故而早於1901年便邀請列國,美國駐華公使康格於1901年10月8日向清廷遞交了邀請函,後者很快答應派團參加。

居京期間穿著中國服飾的「柯姑娘」。

1903年8月5日,凱瑟琳在康格夫人的陪同下在頤和園覲見了慈禧太后,後者對這位美國的「柯姑娘」(根據其姓氏Carl的發音)印象不錯。外國畫師給清朝皇帝畫像,不算什麼新鮮事,早在雍正乾隆年間,義大利耶穌會士郎世寧就給皇帝們繪過大小不一的油畫,例如著名的「乾隆大閱圖」等等。所以慈禧太后此番同意柯姑娘為自己畫像,並不出人意料。對於康格夫人要把肖像拿去美國展出的好意,太后也十分清楚並且同意了。

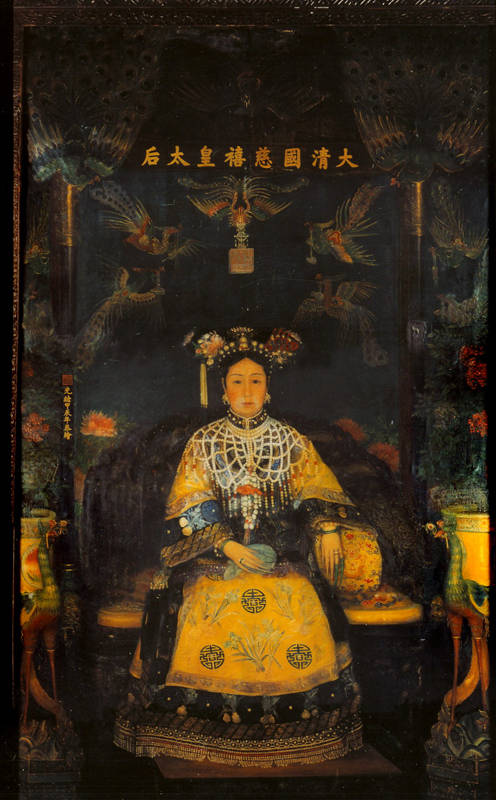

繪製工作很快展開了,慈禧太后非常配合,事實上她也可以趁機安靜地休息一會兒。在接下來的九個月里,凱瑟琳繪製了四幅巨型油畫,最後一幅是老佛爺最滿意的。按照太后的指示,這幅畫在1904年4月19日,即當年陰曆三月初五這個良辰吉日準時完成。完工之日,太后邀請了各國公使夫人一同觀看,大家都嘖嘖稱讚。

瑟琳總計給太后畫了四幅巨型油畫,除了最後這一幅,其他三幅均不知所蹤。

這幅畫高2.845米,寬1.626米,上書「大清國慈禧皇太后」幾個大字,畫中人端莊明亮。慈禧太後為親自設計了大型的楠木畫框,將畫裝裱起來,再置於一個大木箱子內,用綉著五爪龍的黃緞子包裹起來,從北京運往聖路易斯。6月19日,在中國代表團團長貝勒溥倫和聖路易斯美術館的負責人的見證下,老佛爺的油畫被請出來,安放到了展廳。

1904年春在北京站裝著太后肖像油畫的列車以及負責押運的中國官員。

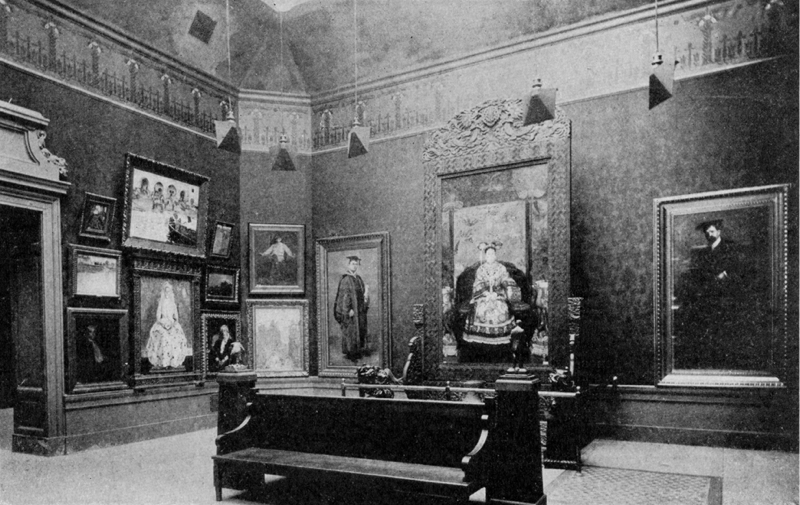

1904年6月慈禧太后油畫展出。

聖路易斯博覽會從1904年4月30日開始到12月1日結束,持續了半年多,有60多個國家參加,美國當時45個州有43個參加。慈禧太后肖像運抵展會時正值參觀高峰,立即成為一個亮點,無論是油畫本身還是充滿中國風情的楠木畫框,都是人們談論的焦點。

這是慈禧太后的面容和真人大小的形象第一次公開展示於西方民眾面前,對於博覽會的訪客而言,畫中的女人就是權傾天下的中國皇太后。不過,根據柯姑娘後來出版的回憶錄,畫中應該是比現實中的太后更為年輕漂亮的女人形象,事實也正是如此。在創作油畫的幾個月時間裡,慈禧太后時常會到畫室看凱瑟琳畫畫,這幅畫幾乎就是按照太后的種種修改要求繪製而成的。

聖路易斯博覽會結束后,中國駐美公使梁誠代表中國政府,將慈禧太后的巨幅肖像畫贈給了美國總統西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt)。在白宮舉行的儀式上,梁誠致辭說:「皇太后陛下的肖像當成為美國政府的財產,以紀念她對美國人民幸福與發展的永恆祝願。」羅斯福總統收下了這幅畫,並將其轉至華盛頓史密森尼學會(Smithsonian Institution)旗下的博物館收藏,現存於賽克勒美術館(Arthur M. Sackler Gallery)之內。

慈禧老佛爺的夫人外交無疑是富有魅力的,短短几年裡,她結識了京城所有的公使夫人,通過她們向全世界展示中國的變化、進步和友善。與慈禧太后熟識的康格夫人、裕德齡和柯姑娘等人,都在美國出版了與太后相關的回憶錄,將其人性化的正面形象推向西方,對改善義和團運動后的中國形象起到了一定的作用。

然而,慈禧太后殫精竭慮的夫人外交,終究挽救不了內政的潰敗,縱然1902年大清舉國重新掀起了新政改革,已於事無補。在慈禧太后的油畫贈送給白宮三年後的1908年底,慈禧太后與光緒皇帝雙雙駕崩,年僅兩歲的溥儀繼位,是為宣統皇帝。越二年,武昌起義爆發,各省紛紛響應,脫離清廷。1912年2月12日,在中華民國臨時政府業已於南京成立42天之後,隆裕皇太后攜宣統皇帝宣布退位詔書,大清王朝就此徹底結束。

又過了百餘年,2019年3月28日到6月23日,為紀念中美建交40周年,華盛頓特區塞克勒美術館聯合北京故宮博物院,舉辦了一場題為「鳳舞紫禁:清代皇后的藝術和生活」的展覽,慈禧太后這幅著名的肖像畫也在展出之列。這大概可以看作老佛爺「夫人外交」的餘韻,在中美關係面臨轉折的當下,也算是歷史給出的一點提示。

2019年華盛頓特區「鳳舞紫禁」展覽中的慈禧太后油畫。作者2019年4月6日拍攝。

- [09/26]美國外交官中國來信之 俄國國歌(36)

- [09/27]美國外交官中國來信中 遠在西安 (37)

- [09/28]美國外交官中國來信之 《議和大綱》 (38)

- [09/28]美國外交官中國來信之 信心流向 (39)

- [09/29]美國外交官中國來信之 母儀天下(40)

- [09/30] 美國外交官中國來信之 二星閃閃(41)

- [10/01]問月月不應 大家發心聲

- [10/02]高官冤情與誰訴?

- [10/02]美國外交官中國來信之 評點中國(42)

- [10/03]真稀奇: 松鼠也求救?

- [10/03]詩詞見松鼠, 千古壯閑心

- [10/03]2023年10月3日菩提道次第攝頌、修心七義 (第二天)(直播中)

- [10/04]如此識鳥 事半功倍

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- goofegg:昏評現在的垃圾派和下半身派詩歌

- 顧曉軍53:打起來了?亞運會,中國男足十幾人衝進場

- change?:美國外交官中國來信中 遠在西安 (37)

- change?:美國外交官中國來信之 俄國國歌(36)

- Brigade:韓國14世紀發明了金屬活字印刷?

- 8288:被Pornhub毀掉的孩子

- 8288:星火不熄:「鐵拳」也不能粉碎的中國地下史學家運動

- 顧曉軍53:恐怖!山西小學生男男性侵

- change?:美國外交官中國來信之 同情中國(31鑾駕象舍)

- 趙大夫話室:九一八事變是第二次世界大戰的源頭

- 顧曉軍53:美華裔刑事鑒識學專家李昌鈺涉嫌造假坑人

- Brigade:瑪麗-居里與雅娜-郎日萬的歷史決鬥

- 賽昆:俄雜狗「飛奪瀘定橋」謊言的三個相互矛盾版本

- change?:美國外交官中國來信之 他在微笑 (30)

- 顧曉軍53:魯豫,你就不是個敗類嗎?

- 蘇誠忠:權本主義----如何脫困?

- 趙大夫話室:世上真實存在的一種現象:視死如歸

- 謝盛友:柏林勝利紀念柱與長沙紅辣椒

- change?:美國外交官中國來信之 兵臨城下 (27)