- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

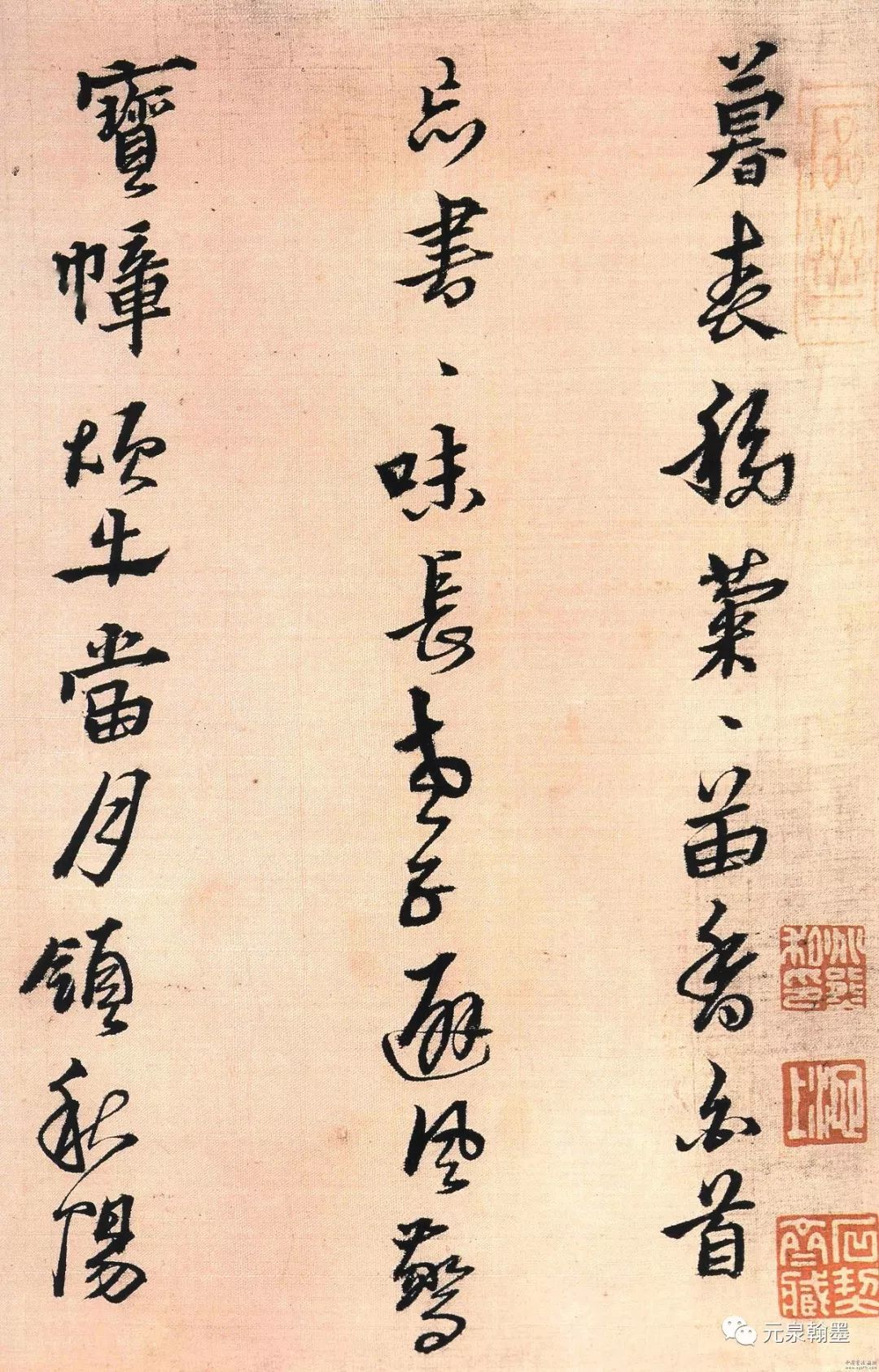

藝術方面,道周書法妙絕,清初宋犖說:「石齋先生楷法尤精,所謂意氣密麗,如飛鴻舞鶴,令人叫絕。」(《漫堂書畫跋》)道周亦能繪畫,徐霞客評他「字畫為館閣第一,文章為國朝第一,人品為海內第一,其學問直接周、孔,為古今第一」。

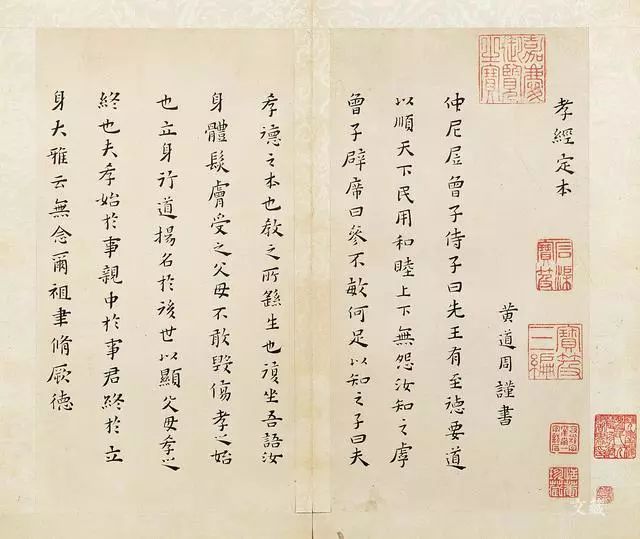

黃道周的楷書,如《孝經卷》、《張溥墓志銘》,字體方整近扁,筆法健勁,風格古拙質樸,十分類似鍾繇楷法。不同處是,鍾書於古拙中顯得渾厚,黃書則見清健,可以看到其受王羲之楷法的影響。

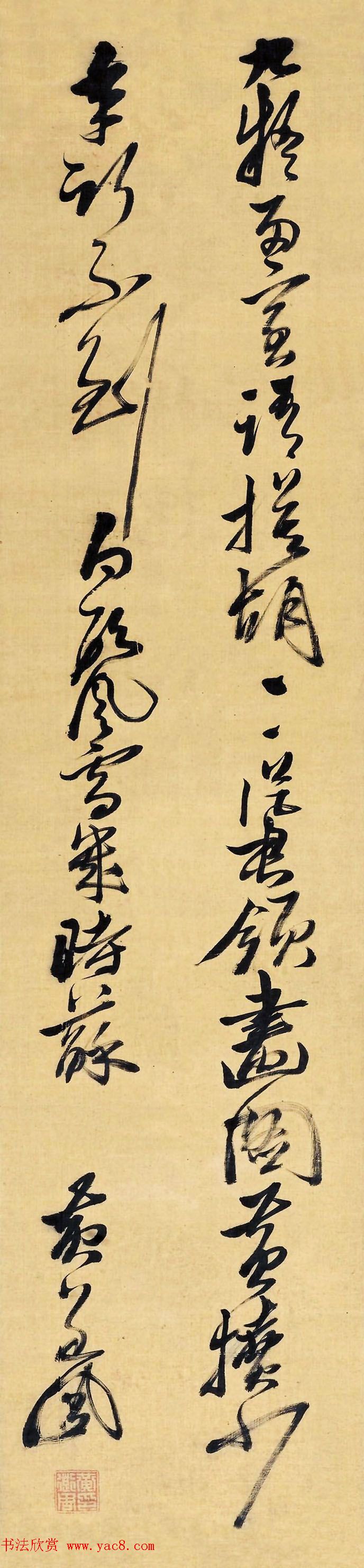

從黃道周書論中,反映出他對魏晉書法是比較傾心的,尤其對鍾繇、索靖等具有古樸書風的書法更為欣賞,而對其當代書法,如董其昌的書法,則並非如此。明代黃道周行書《九疑七言詩》,尺寸 170×41.6cm,嘉德2011春拍,成交價322萬元。

釋文:九疑□□語模糊,一一從君領畫圖。黃撓少年行不到,白頭風雪幾時蘇。黃道周。

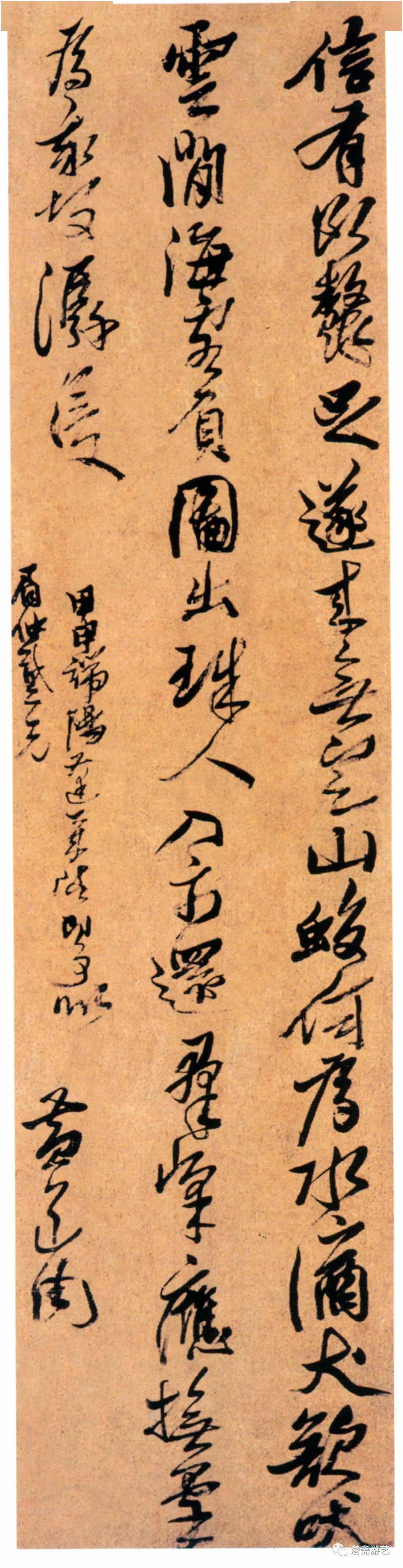

黃道周《贈眉仲戴蓬萊即事詩軸》絹本行書 192.5×49.5cm 崇禎十七年(1644)北京故宮博物院藏

釋文:信有斷鰲足,遂來無定山。蛟何為水氵裔,犬欲吠雲間。海客負圖出,珠人入示還。群峰應撫掌,為我故潺湲。甲申端陽蓬萊賦即事似眉仲戴兄。黃道周。

天啟二年(1622年)進士,與倪元璐、王鐸同年。改翰林院庶吉士,授編修,為經筵展書官,因丁憂去職。

崇禎初復官編修。崇禎三年(1630年),任右中允。八月,錢龍錫以袁崇煥事下獄,廷臣無敢訟冤者。黃道周與錢龍錫素無私交,卻激於義憤,上疏稱:「今殺累輔,徒有損於國」,認為錢龍錫不宜坐死罪。崇禎帝不悅,以忤旨之罪把黃道周降級外調,又礙於輿論,乃釋放錢龍錫,改戍浙江定海。

崇禎十一年(1638年),楊嗣昌、陳新甲、方一藻皆有家喪,崇禎帝依舊「奪情」起用。黃道周對此連上三疏,指責此三人不忠不孝。道周又因指斥大臣楊嗣昌等私下妄自議和,七月初五日崇禎帝在平台召開御前會議,要楊嗣昌與黃道周當場辯論,黃道周雄辯滔滔,「與嗣昌爭辯上前,犯顏諫爭,不少退,觀者莫不戰慄。」崇禎怒不可遏,斥責他:「一生學問只辦得一張佞口。」道周被連貶六級,謫江西布政司知事。遂辭官,於鄴山講堂開壇講學。

崇禎十三年(1640年),江西巡撫解學龍以「忠孝」為由,向朝廷舉薦黃道周,認為他「可任輔導」。崇禎大怒,下令將二人入獄,以「偽學欺世」之罪重治,戶部主事葉廷秀、監生塗仲吉等力救,也被逮入獄,後周延儒曰:「張溥、黃道周,皆有些偏,只是會讀書,所以人人惜他。」帝沉默不語。改廷杖八十,充軍廣西。崇禎十四年(1641年),楊嗣昌病死。崇禎想起黃道周的「清操力學,尚策勵」,赦其罪,並復官。道周告病回家,專心著書。

明亡后,任南明禮部尚書,「嚴冷方剛,不偕流俗」,楊廷麟曾力薦他充講官兼直經筵。弘光帝亡后,至福建福州。隆武帝封武英殿大學士兼吏部尚書、兵部尚書。但兵權由鄭芝龍掌握,時清廷頒布剃髮令,江南人民求救於南明隆武朝廷,芝龍養兵自重,不發一兵一卒。黃道周只得返鄉籌兵籌糧。

隆武元年(1645年),九月十九日道周募眾數千人,馬僅十餘匹,另有一月糧,出仙霞關,與清兵抗擊。施琅曾一度與他前往,不久卻徑自返回福建。夫人蔡氏嘆道:「道周死得其所了!」十月初抵達廣信(今上饒),募得三個月兵糧,分兵三路,向清兵發起進攻,一路向西攻撫州(今臨川),另兩路北上分攻婺源、休寧,不久三路皆敗。十二月六日,黃道周率隊向婺源出發,至童家坊,得知樂平已陷,二十四日,抵明堂里時遇伏,參將高萬容逃去,於是全軍崩潰。黃道周與四門生蔡春溶、趙士超、賴繼謹、毛至潔衝鋒在前,終因兵弱,五人被徽州守將張天祿俘獲。

道周俘后,至金陵獄中,獄中吟詠如故,清廷派明舊臣洪承疇勸降,黃道周寫下這樣一副對聯:「史筆流芳,雖未成名終可法;洪恩浩蕩,不思報國反成仇。」將殉難的史可法與洪承疇對比。承疇頗愧,上疏請求免除道周死刑,清廷不準。后絕食十二日,期間其妻蔡氏來信:「忠臣有國無家,勿內顧」。

隆武二年(1646年),三月五日就義,臨刑前,盥洗更衣,取得紙墨,畫一幅長松怪石贈人,還給家人留下了遺言:「蹈仁不死,履險若夷;有隕自天,捨命不渝」。至東華門刑場上,向南方再拜,道周撕裂衣服,咬破手指,有血書遺家人:「綱常萬古,節義千秋;天地知我,家人無憂。」最後頭已斷而身「兀立不仆」,其門人蔡春溶、賴繼謹、趙士超和毛至潔同日被害,人稱「黃門四君子」。

高台宜晚照,輕舸合低橋。

茗貴田應少,齋多酒不消。

虛名生巳滿,苦債久相饒。

但憶浮家外,峯峯負老樵。

黃道周《贈倪獻汝叔侄》

評價

書畫

黃道周的詩文書畫,均被後世視為高風亮節的象徵。他所畫的松石,尤其著名。

黃道周,是明朝末年的儒學大師,是一位文人,一位頂級文人。到過山東曲阜孔廟的人,或許知道孔夫子的著名弟子和後世孔學俊傑中,有 172人被樹為楷模,分為「四配」「十二哲」「七十九先賢」「七十七先儒」,黃道周榜上有名,為「七十七先儒」之一。

黃道周學識淵博,無所不涉獵,又各有精見,黃宗羲稱他的學問「如武庫無所不備,尤邃於《易》」。他的《易象正義》當年吸引著許多粉絲,後世又影響了很多人。具體一點說,黃道周是宋明理學的代表人物之一,當時「有創見」的象數派三大家,他算一家,即來知德、方以智和他黃周道。那時候,理學程朱派的末流,主要表現為兩個方面:一是白首窮經而不付諸實用;二是唯經、唯註腳是從,而無自己的見解。陸象山王陽明派的心學,在明朝曾經十分昌顯,而到了明末這個時候也已成末流,原本「家國情懷也始終在心」的那種「心外無物」,已蛻變為「以心性世事為空無而不關心國家大事」,那種「知行合一」品格也已蛻變為「以禪悟為格物而不去做實事」。在這樣一片萎靡不振的「末世」文化氛圍中,黃道周想「中興理學」,「要放進心去做學問,還要使所做學問讓人放心」。他提出了「天命為理,氣數為數」的命題,不同意朱熹劃分「天地之性和氣質之性」的觀點,堅持說:「氣有清濁,質有敏銳,自是氣質,不關性上事。」然後很固執、很認真也很純粹地指出:「任何人都不能生而知之,都是學而知之、習而知之,通過格物就能知理。」要致力於不斷學習,提升自己的能力與品格。這一思想上承朱熹學說,又有所創新,是對「末世理學」「末世心學」的有力糾偏。在當時,它實際上給晚明理學帶來了一縷新鮮空氣,減緩了晚明理學走向衰頹的步伐。

黃道周畢生精力,主要用於學術研究和授業講學,他之所以被視為明末大儒,除了他的學術觀點外,還因為他的學術影響。一方面,他的學生和弟子多達 400 多人,主要分布在東南地區的閩浙贛蘇皖一帶,直接促進了區域性理學風氣形成與文化繁榮;另一方面,他的學術思想深刻影響著一些弟子,並在一定程度上影響了後代學者。明清之際「實學」的傑出代表人物之一,被稱為「中國百科全書派大哲學家」的方以智,正是研究黃道周《易象正義》而學從「易學」的,其後,由方以智引領和形成的「桐城理學風氣與傳統」深刻影響了中國文化。在黃道周的家鄉閩南也有一種說法:「石齋為明代閩學之殿將。」特別是清代閩南地區治學風氣興盛,科舉人數增多,「其功當在石齋之學的影響」。黃道周書畫尤其影響深遠,他在世時,書畫已極受推崇,人們爭先藏為「絕世墨寶」,在當朝已經「求一字為榮,積數十年不可得」。到了清朝,各路鑒賞家爭先評說,大有如今「炒作」之勢,只是比起現今的「炒作」多了些純粹與高貴。

在這些「炒作」評述中,大書家何紹基所見,最為精到:「有明書勢,石齋以學,鴻寶以才,出古人綿蕞之外,非文、董、邢、唐諸家斤斤撫古者可比……惟忠端書法,根據晉人,兼涉北朝,剛勁之中,自成精熟,迥非文、董輩所敢望。」應該說,文徵明、董其昌、唐寅等,已經是世所共知、百代傳名的大藝術家,但黃道周還超拔於其上,難怪近代沈曾植、潘天壽、來楚生、沙孟海等大書家,皆潛心研究道周書法,深得其精神而卓然成大家。

與黃道周同時代的大旅遊家徐霞客這樣評價他:「字畫為館閣第一,文章為國朝第一,人品為海內第一,其學問直接周、孔,為古今第一。」這是對黃道周作為純粹文人的一種高度肯定。清代乾隆年間,巡撫潘思渠曾在黃道周讀書的地方立了石坊,額書「高山仰止」,對聯:「仰止高山已表儒林首出,朔遊學海群推道岸先生。」這是當時的「官方鑒定」了。而後世對黃道周有著許許多多的「民間口碑」,其書法「漳浦體」倍受追捧,將百代流芳!

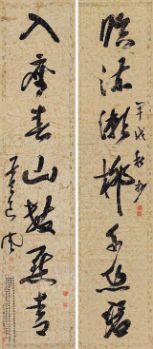

黃道周草書《臨流入座》七言聯

天啟二年(1622)中了進士以後,黃道周曾經留下一首詩:「教讀猶如水上萍,寄人籬下度春秋。不飢不飽清閑客,無枷無鎖自在囚。寬則東君嫌怠惰,嚴與弟子結冤讎。幸得今朝得黃榜,洗卻當初一臉羞。」他興高采烈,渴望從此「不寄人籬下」,「有所作為」。然而,事實上正是「黃榜得中」讓他的人生更加漂泊無奈,更多地「蒙羞」。他畢竟是個純粹的文人,對風雲變幻莫測的政壇「不耐受」也在情理中。他耿直敢言,為當時著名的「長安五諫」之一,就因為幾次上疏奏事為倒霉的大臣求情,自己也跟著倒霉,屢調屢降,其中有幾年還被斥之為民。崇禎十一年(1638),他與人一道彈劾大學士楊嗣昌,當面頂撞皇帝,被連貶六級趕出京城,到江西按察司當個小吏。兩年以後,江西巡撫解學龍在考核所部官員時,十分看得起黃道周,在皇帝面前大說黃道周的好話。崇禎皇帝聽了很不高興,認為這是串通好的來誆騙皇帝,便是「以黨邪亂政」。當即削了解學龍的官籍,並把黃道周逮進刑部要求處死。幸好,刑部尚書爭辯說只有封疆或貪酷大臣才能以黨邪亂政論死,以言論得罪,最多只能判處充軍。案子也就被擱置下來,一審就是兩年,最後判處黃道周永戍廣西。還沒走到廣西,特赦復官聖旨又下達。但是,黃道周已經心灰意冷了,一獲赦免,便告老還鄉,一心做一個純粹的文人,在龍海鄴侯山背山臨江蓋了一座鄴山講堂,開壇講學。此時,他 58 歲,已是公認的儒林領袖、一代宗師,家國情懷也就釀成心裡的塊壘,積鬱其中。

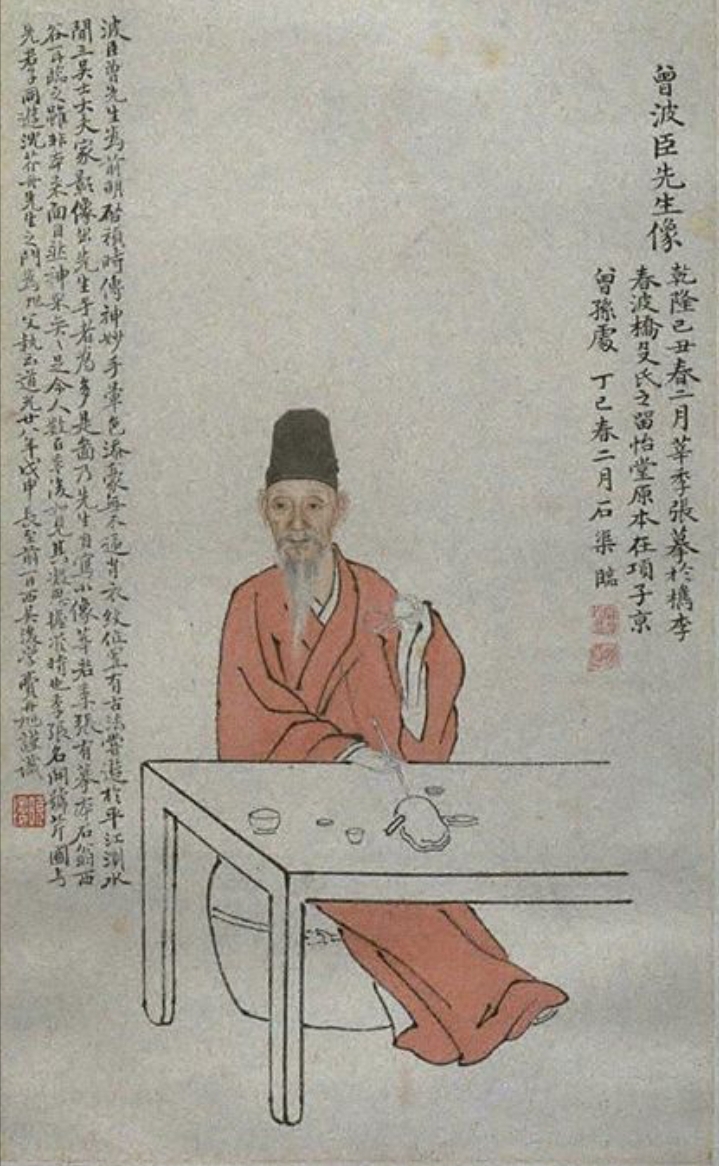

曾鯨繪《黃道周像》

曾鯨繪《黃道周像》

嘉靖四十三年(1564年)出生,曾居南京,擅畫人像,曾為董其昌、陳繼儒、項子京、葛一龍、王時敏、張卿子、黃道周等名士畫肖像,儼然若生。曾鯨繪畫風格注重墨骨,絕無添加累贅之物,吳修稱其「猶有宋人渾穆之意」,並吸取西洋的繪畫技法,講究明暗,稱「如鏡取影,妙得神情。其傅色淹潤,點睛生動,雖在楮素,盼睞嚬笑,咄咄逼真。」日人大村西崖說:「曾波臣乃折衷其法(西法),而作肖像,所謂江南派寫照也。」其畫法曾風行一時,「挾技以游四方,累致千金」,弟子滿天下,如金榖生、王弘卿、張玉珂、顧雲仍、廖君可、沈爾調、顧宗漢、張子游等,時人稱「波臣派」。

- [08/07]美國外交官中國來信 之 辮子續弦(10續)

- [08/09]美國外交官中國來信之 氣象萬千(11)

- [08/09]美國外交官中國來信之 唯一途徑 (12)

- [08/10]美國外交官中國來信之 沙漠外交(13)

- [08/12]長安道上九樣情

- [08/16] 為何乾隆說這位明朝閩人「不愧一代完人」

- [08/23]攜妓軾禪. 雨中花慢

- [08/24]哀民悲己 軾潤何處

- [08/25]倦鳥尋枝避斷雲 靜里秋容晚更清

- [08/27]美國外交官中國來信之 正陽門上 (14 上)

- [08/27]美國外交官中國來信之 李尚往來 (14下)

- [08/29]殘暴昏庸之主之 江山代有二百五

- [08/30]針灸治療「強中症」為黑大哥縮陽成功

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- goofegg:昏評現在的垃圾派和下半身派詩歌

- bobzhou:什麼目的現在拿潘金蓮來說事

- bobzhou:再想到孫老太爺的回國去看看

- 趙大夫話室:粟裕大將和他的反革命哥哥

- change?:美國外交官中國來信之 沙漠外交(13)

- change?:美國外交官中國來信 之 辮子續弦(10續)

- bobzhou:文革單位里捉間諜特務的鬧劇

- change?:康格夫婦和《中國來信》

- 8288:回憶我的同學毛新宇

- 趙大夫話室:苟苟營中奇女子賽金花:賣身、貴婦、護國

- 8288:離開位子,你是誰?

- change?:美國外交官中國來信 之 百感交集 (1)

- change?:美國外交官中國來信之 慈禧康格

- bobzhou:巴金的話什麼意思,不要揭露文革的罪行嗎

- 8288:大逃港:我死後,連骨灰都不要吹回這邊來!

- 往事並不如煙:荒漠

- 8288:往事回顧 | 我們在二十歲左右

- 趙大夫話室:王朝暮年特徵及中國歷代王朝輪迴原因

- 趙大夫話室:一言喪邦:導致明朝覆滅的一個昏招