- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

芥川龍之介照片

1927年7月24日,35歲的芥川龍之介在家中服用致死量的安眠藥自殺,身邊擱著聖經、遺書與遺稿。他厭世已久,一度企圖在基督教信仰中得到心靈的解脫,但最終宗教和創作都沒能挽留住他。

92年後的今天,國人知道芥川龍之介,多半是因為他的小說。尤其是他的短篇小說《竹林中》與《羅生門》被合二為一,由導演黑澤明拍出了著名電影《羅生門》,享譽世界。

其實,芥川龍之介與中國的緣分遠不止於此。

1921年,芥川曾作為《大阪每日新聞》社的海外視察員來華訪問。他由海路登陸上海,周遊江南一帶,訪遍蕪湖、九江、武漢、長沙,再北上遊歷京津一帶,最後經由朝鮮半島回到日本。在遊歷期間,芥川不斷為報社提供可刊登的遊記文章,也就是之後集結成書的《中國遊記》。

當時,芥川在日本文壇已有盛名。《大阪每日新聞》特意為這系列文稿刊登了一篇預告:「舊中國有如老樹橫斜,而其側,新中國好似嫩草,正待舒葉展莖。政治、風俗、思想,中國之固有文化在方方面面與新世界之同類項相互交錯,恰便是中國之興味所在。新人羅素氏、杜威教授刻下之身在中國,非他,亦係為此而情牽意惹之故。我社有鑒於此,近日將於紙上揭載芥川龍之介氏之中國印象記。芥川氏乃現代文壇之第一人者——現今載筆在上海。」

近代歷史上, 日本文壇的諸多作家都曾來過中國,例如森鷗外、二葉亭四迷、正岡子規、夏目漱石、永井荷風、正宗白鳥、齊藤茂吉、志賀直哉、谷崎潤一郎、佐藤春夫等,風格和角度各異。

作為中國讀者,若是期待在芥川的遊記中看到日本文人對中國的讚美和致敬,可能會很失望。可以說,芥川的《中國遊記》絕大多數時候都在挑毛病,失望之情顯而易見。

上海舊照

剛熬過海浪的顛簸,芥川到達上海,立刻遇上一件不算愉快的事,那便是黃包車夫的糾纏。中國的車夫從前後左右各個方向各自伸著脖子大聲叫喊,令剛上岸的日本訪客不由自主地退卻。乘坐黃包車達到地點后,車夫又不滿意於收到的車費,一直伸著手,唾沫橫飛、喋喋不休地說著什麼。

為了打發這些車夫,芥川學會的第一句中文便是:「不要」,只要一看到黃包車夫,就立刻像念誦驅魔的經文一樣,連連說著「不要不要」。

更令他震驚的是之後去湖心亭。在這座雖然聲名遠揚,實際頹敗的茶館,竟然有人公然往池塘里小便:

那個中國人,優哉游哉地往池塘里小便。彷彿陳樹藩叛變、白話詩不流行、日英同盟續約,這些事全都與他無關。至少從這個男人的態度和表情,我只能讀出一種閑散。陰天下的古風涼亭,病態的綠色池塘,還有那隆隆作響、斜著注入池塘的一股尿,這不僅是讓我憂鬱地愛著的一幅風景畫,同時也是帝國沒落的辛辣可怖的象徵。我凝視了一會兒那個中國人,但這些對於四十起來說,卻是常見到不值一提的光景。

「請看,在這石板上流著的,都是小便。」

四十起露出一絲苦笑,迅速繞開了池塘。原來如此,空氣中還飄著一股濃重的尿騷味。

1921年,呈現在芥川眼前的是衰敗與混亂的亂世中國。上海正經內憂外患,滿目瘡痍,淪為半殖民地。傳統土崩瓦解,新生方興未艾。芥川於是感慨:「現在的這個中國,不是我們在詩文中讀到的那個中國,而是小說里的那個猥瑣、殘酷、貪婪的中國。」他也感受到了外國人對中國人的印象過於滯后刻板:「那些喜愛陶瓷涼亭、池中睡蓮、刺繡鳥禽的便宜的東方主義,在西方也日漸式微。那種除《文章軌範》《唐詩選》外不知中國為何物的漢學興趣,在日本亦可休矣。」

上海並未給芥川留下什麼好印象。在他看來,上海某種程度就是西洋的,顯得不倫不類。去逛法蘭西公園(現復興公園)和兆豐公園(現中山公園),他認為「與日本的公園比起來,也未見得有什麼進步。只不過這裡的公園,全部是西式的而已。並非西洋的就意味著進步。」另一處公共公園(現黃浦公園),不給中國人進,只開放給外國人,芥川對此更是嘲諷:「極盡了命名之妙」。

上海復興公園舊照

芥川眼見的上海,是當時的「罪惡之都」。報紙上不斷出現黃包車夫搖身一變成為劫路的匪盜之類的報道。坐在黃包車上人的帽子被突然搶走,甚至女人的耳朵被偷耳環的人割掉。賣淫業十分盛行。茶館附近聚集著被稱作「野雞」的妓女。她們看到日本人,還會叫著幾句簡單的日語,例如「阿娜達(親愛的)」、「撒一勾(跟我來)」之類的。諷刺的是,「撒一勾」原是日俄戰爭時,日軍抓到中國女人將她們帶到附近高粱地時的叫嚷,後來流傳開來。這一來源讓芥川也感嘆「不光彩」。鴉片幾乎是半公開地隨處吸食。鴉片窟里,常常可見妓女和客人一起,隔著昏暗的煤油燈,叼著長長的煙管吞雲吐霧。

芥川龍之介照片

若說芥川對上海有什麼肯定之處,估計就是飯菜可口。雖然就餐環境十分不稱心,但上海餐館的飯菜還是比日本的中餐館物美價廉得多。

在上海短暫遊歷一番后,芥川又依次遊歷了杭州、蘇州、揚州、南京等城市。在杭州,他游西湖,拜訪蘇小小墓、岳飛墓、秋瑾墓,對歷史和人物頗有評議,但還是嫌這座城市「美國味」太重了。

西湖並沒有想像中的那樣漂亮,至少現在的西湖完全沒有讓人流連忘返、不忍離去的姿容。西湖湖水之淺,前面已經說到。並且,西湖的景色,正如嘉慶、道光年間的詩人一般,太過於纖細。這對於已厭倦了粗獷奔放的自然景色的中國的文人墨客來說,或許很合口味,然而對於我們日本人來說,因為對纖細的風景早已習以為常,所以即使初見時甚覺美麗,再見時就會感到不滿。

對江南幾座城市,他評價最高的是蘇州。倒不是因為那些著名的景點。對於寒山寺,芥川毫不留情地評判了一通。現在的寒山寺是1911年重建的。在他看來,「大殿鐘樓的外部都塗上一層紅色,俗氣不堪」。據說重修寒山寺,還是因為有太多日本人去參拜,以至於寺里的和尚見到日本人,馬上攤開紙,洋洋寫下「跨海萬里弔古寺,惟為鐘聲遠送君」這樣的詩句,再寫上帶有遊客姓名的「某某大人正」,一張叫賣一元錢。

留園、虎丘、寶帶橋在芥川看來都缺少歷史雅緻。那蘇州好在哪裡?芥川認為是水。他對蘇州的水「徹徹底底地拜服」,在日記里落筆有情:

「不知橋名,且倚石欄觀河水。陽光。微風。水色似鴨頭之綠。兩岸皆粉壁,水上倒影如畫。橋下過舟,先見其紅漆的船頭,繼而見其竹編船艙。櫓聲咿呀人耳時,船尾已穿橋而出,枝桂花順水漂來,春愁與水色共深。」

「暮歸。騎蹇驢。路常臨水畔。夜泊之船皆掩篷。明月,水靄,兩岸粉壁之倒影,朦朧皆在水中。窗前燈影之下,人語時而相聞。或又有石橋。偶有橋上過客,弄胡琴三兩聲。抬頭仰望時,其人已不在,唯見橋欄高聳。此情此景宛如《聊芳樓記》所載。閶闔門外宮河邊,珠簾重重明月中,不知薛家綉樓今安在?」

除了遊歷風景,芥川還拜訪了一些中國的名人。在上海,他與章太炎、鄭孝胥、李人傑等新舊知識分子的會面,對他多多少少產生了影響。章太炎告訴芥川,他對日本童話中的「桃太郎」極為反感,認為這是一個侵略者的形象。後來,芥川龍之介創作了《桃太郎》這篇小說,講述的就是桃太郎入侵屠戮鬼之島的故事。

後來在北京,他還拜訪了辜鴻銘和胡適。他在遊記中記載了與辜鴻銘的見面:

先生又為我評論了段祺瑞、吳佩孚,另外還談論了托爾斯泰(據說托爾斯泰給先生寄過信)。議來議去,先生愈加意氣軒昂、雙眼如炬,臉更像蝙蝠了。值我離開上海之際,瓊斯曾握住我的手說:「可不看紫禁城,不可不看辜鴻銘。」瓊斯之言果然不虛。我亦有感於先生所論之處,問道為何先生有感於時事而不欲介入時事?先生語速飛快地回答了,但不巧的是我未能聽懂。請再說一遍,行嗎?」我讓先生重複一遍,先生便生氣似地在黃草紙上用大大的字寫到「老、老、老、老、老……」。

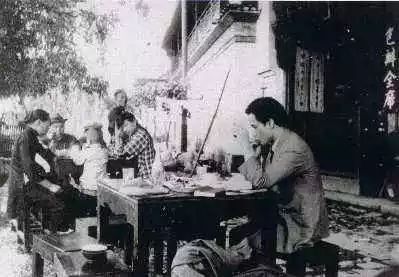

北京舊照

芥川對北京這座古城的印象甚佳,在與友人的通信上說:「來到北京三天,我已經深深著迷,即是不住東京,若能客居北京亦可心滿意足。」他在北京時,每天穿著中國服裝四處看戲,盡情享受著「王城之地」的魅力。當他與胡適見面時,胡適對他的印象就是:「他的相貌頗似中國人,今天穿著中國衣服,更像中國人了。這個人似沒有日本的壞習氣,談吐(用英文)也很有理解。」

芥川喜歡北京,一定程度上也是因為比起上海,北京還保留著較多的舊城古迹。近現代以前,日本人往往是通過中國古典文學建立起對中國的想象,容易產生謬誤的理解和印象。當他們懷著這樣的憧憬來到真實的中國,難免分外失望。芥川龍之介也不例外。他從小在養父母家接受了良好的教育,飽受中日古典文化的熏陶,兒童時代最愛讀的書便是《西遊記》。

在中國的遊行之際,芥川因體質欠佳、舟車勞頓,數次發熱生病,甚至不得不中斷行程住院治療。身體上的疲憊加上現實與理想的落差,使得他心緒煩亂,下筆也格外鋒芒畢露,不留情面。他曾對好友直抒胸臆,激烈表達他對現代中國的不滿:

現代中國有什麼?政治、學問、經濟、藝術,難道不是悉數墮落著嗎?尤其提到藝術,自嘉慶、道光以來,有一部值得自豪的作品嗎?……我不愛中國,想愛也愛不成。在目睹了這種國民的墮落之後,如果還對中國抱有喜愛之情的話,那要麼是一個頹廢的感官主義者,要麼便是一個淺薄的中國趣味的崇尚者。即便是中國人自己,只要還沒有心智昏聵,一定會比我這樣的一介遊客更加地不堪忍受吧。

他關於中國的批判自然引起了爭議。尤其由於中日戰爭的家國讎恨,有些讀者並不樂意接受這位日本作家的「惡言」。

但有一個人卻甚贊同這類批判,那就是魯迅。幾乎是芥川遊歷中國的同一時期,魯迅翻譯了他的小說《鼻子》與《羅生門》。不少研究認為,芥川與魯迅在文學創作上互相影響,尤其在人性審視、生存思考與歷史趣味、冷峻幽默等方面,兩人的風格息息相通。

這次中國之行是芥川龍之介人生中唯一一次海外旅行,對他的思想和創作都產生了一定的影響。回到日本后,他創作了一系列具有反戰傾向作品,在對中國的描寫上也和早期的作品不同。例如在《南京的基督》《湖南的扇子》等小說里,中國和國民的形象不再是傳統古典風格的,而是更加貼近現實。

芥川辭世的前一年,部分《中國遊記》由夏丏尊首次翻譯成中文。

生命中的最後幾年,他神經衰弱,身體狀態每況愈下,不止一次試圖自殺,最後選擇了服藥的方式離開人世。

他去世8年後,摯友菊池寬設立了以他的名字命名的文學新人獎「芥川賞」,現已成為日本最重要文學獎之一。

他去世10年後,正是1937年——對中國人來說抗日戰爭全面爆發的一年。恰如芥川龍之介在小說《桃太郎》中所預言的:「日本第一」的桃太郎手擎著印有桃子的旗幟,拍著畫有太陽的扇子,號令隨從們像狂風一樣席捲了曾經是樂土的異鄉。

芥川龍之介(左)在中國

國人知道芥川龍之介,多半是因為他的小說。尤其是他的短篇小說《竹林中》與《羅生門》被合二為一,由導演黑澤明拍出了著名電影《羅生門》,享譽世界。

《羅生門》是由黑澤明執導,三船敏郎等領銜主演。影片以戰亂、天災、疾病連綿不斷的日本平安朝代為背景,主要講述了一起由武士被殺而引起的一宗案件以及案件發生後人們之間互相指控對方是兇手的種種事情以及經過的故事。

- [03/18]【疫語雙關】!臺美防疫夥伴關係聯合聲明

- [03/18]【裝叉岔氣】「復旦之恥」張維為在荷蘭被戲弄

- [03/18]【史海探秘】"武漢肺炎"是怎麼叫起來的?

- [03/20]謝天謝地,一身正氣的北京人亮相醒世

- [03/20]聖經重現 2020年是天滅中共年

- [03/20] 芥川龍之介遊歷中國,為何百般失望?

- [03/21]故事裡的故事--以XX人自居?

- [03/21]【痛中思痛】義大利高官怒斥中國是世界毒瘤

- [03/21]勇敢華人女孩發起向美國人說道歉運動、中國人應向全世界道歉!

- [03/22]諾貝爾文獎主撰文 中共瘟疫讓盲人看清真相

- [03/22]吳明傑:中欲轉移內壓挑釁美臺 垮得更快

- [03/22]美國發聲向中共索賠,拿國債抵!美軍兵分三路,包抄中國近海

- [03/23]【小品】萬里投毒你最快 千妓勞軍她最騷

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.博你一笑]

評論 (0 個評論)

- 8288:《不能笑!但是真憋不住了!》

- change?:慘烈!中國駐澳洲公使電視舌戰當地主媒和華人

- 8288:「中國抵制」十年大統計

- change?:大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」

- 8288:千萬不要隨便染頭髮啊..哈哈

- change?:看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期

- change?:紐約時報道中國高校納粹化新動向

- 8288:超市裡醜陋的一幕

- 8288:大國井蛙,遺笑天下

- change?:美國孔子學院的去留:兩個不同決定的背後

- fanlaifuqu:偉大的美國

- change?:她逃離了朝鮮飢荒,卻在韓國餓死

- change?:末日前的北京:我拉上窗帘,迎接大閱兵

- fanlaifuqu:再胡扯--英文

- fanlaifuqu:胡扯一通

- change?:中國病解析之 巨嬰國里盡殘廢

- change?:智利中國留學生攻擊支持香港遊行的臺灣炸雞店

- 8288:小偷的邏輯學 《新編警世通言》

- 8288:說的妙罵的好