- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

唐納德·特朗普本周在對抗英國和BBC的鬥爭中得到了一些幫助。

俄羅斯官員、普京的盟友卡羅爾·德米特里夫發布了兩條重磅消息。

以下是第一條:

在BBC篡改特朗普演講的醜聞曝光后,更多人覺醒了。

以下是第二條:

英國好戰的左翼全球政府,而非人民,才是烏克蘭和平的主要障礙。英國反特朗普政府支持卡梅拉·約翰遜破壞與俄羅斯的和平協議這不僅摧毀了英國,也損害了美國的安全。

這些消息來得正是時候。它們代表著一場顛覆性的轉變,打破了100多年來帝國主義的操縱。

俄羅斯人不再參與全球主義者的遊戲。唐納德·特朗普也一樣。而且英國人心知肚明。正如我們接下來要看到的,他們也承認了這一點。

但問題是,美國人不夠多,MAGA運動的支持者也不夠多,他們對此毫不知情,因為他們的頭腦被英國人操控的陰謀所蒙蔽-----今天是愛潑斯坦。上周是富恩特斯與馬克·萊文的對決,關於MAGA如何分崩離析的種種傳聞層出不窮。

我是蘇珊·科金達,我參與了一項運動,這項運動五十年來一直在研究和揭露英國的角色。我曾為恢復那些能夠終結現代大英帝國的美國政策而奮鬥。而我今天來這裡,就是要向你們展示唐納德·特朗普是如何做到這一點的。

但在我開始之前,請點擊點贊和訂閱按鈕,以便我們能夠擴大我們在YouTube上的影響力。

所以,我們今天要做的是首先來看一篇《衛報》倫敦版的揭露內幕的文章,這篇文章表明英國人已經意識到大勢已去。

其次,我要分析特朗普最重要的演講之一,這篇演講表明他知道誰是敵人。

第三,他的經濟革命將如何一勞永逸地終結全球主義的控制。

《衛報》揭露內幕

那麼,我們先來看這篇《衛報》的文章。現在,《衛報》可能是世界上最反特朗普的媒體,我知道這話分量很重。

這篇文章是周日由《衛報》長期報道俄羅斯的英國記者撰寫的。其中一位作者,波特·紹爾(Pjotr Sauer(猶太人)),他的家世很有意思,因為他的父親杜克·紹爾(Durk Sauer(猶太人))是一位記者,在柏林牆於1989年倒塌后不久移居俄羅斯,並創辦了《莫斯科時報》和另一份出版物,後者是《華爾街日報》和《金融時報》的合資企業。沒有比這兩份出版物更具全球主義或帝國主義色彩的了。

波特·紹爾(Pjotr Sauer猶太人)

杜克·紹爾(Durk Sauer(猶太人)

在烏克蘭戰爭爆發后,這些出版物被俄羅斯政府宣布為外國代理人,杜克·紹爾被迫離開俄羅斯。因此,這篇《衛報》的文章並非只是一篇拙劣的模仿之作,因為紹爾家族顯然是全球主義的圈內人士。

那麼,讓我們來看看這篇文章中一些最重要的部分。

首先是……近年來,英國已成為莫斯科眼中的「頭號反派」。不久之後,今年,俄羅斯對外情報局(SVR)表示,如今的倫敦,如同兩次世界大戰前夕一樣,扮演著全球主要戰爭販子的角色。

現在,請停下來思考一下。

兩次世界大戰。很多人都知道英國在第一次世界大戰中的角色,但俄羅斯情報機構指出英國是第二次世界大戰的主要全球戰爭販子,這表明俄羅斯人了解英國在阿道夫·希特勒東征俄羅斯的過程中所扮演的角色。

當然,希特勒後來變成了一個弗蘭肯斯坦式的怪物,然後向西進軍。但這對於俄羅斯的理解來說非常重要。所以讓我們回到《衛報》。它接著說,英國在俄羅斯看來,兩百多年來一直時而扮演著「主要敵人」的角色。

在冷戰期間,美國在克格勃議會中被視為主要敵人,而英國則遠遠落後。儘管兩國之間的競爭和相互間諜活動從未消失,但在克里姆林宮看來,來自英國的威脅很大程度上只是莫斯科和華盛頓之間主要鬥爭的一個次要情節。

這其實是有意為之,因為是誰挑起了冷戰?

溫斯頓·丘吉爾於1946年來到密蘇里州富爾頓,發表了他著名的或臭名昭著的鐵幕演說。其目的在於確保美國和蘇聯——它們在二戰期間當然是盟友——彼此敵對,以便英國能夠將戰後世界塑造成他們全球主義的理想。而這種挑撥潛在盟友相互敵對的策略,是英國由來已久的策略,甚至《衛報》也承認這一點,他們說:「但俄羅斯和英國之間的競爭由來已久,可以追溯到19世紀的「大博弈」,當時沙皇俄國和英國爭奪在中亞的影響力。」 大博弈。嗯,這其實就是英國長期以來的地緣政治戰略,即挑撥離間一個又一個國家,以便他們能夠掌控戰亂的世界並維持其控制。

而這場大博弈和英國的地緣政治尤其針對兩個國家------

俄羅斯----因為它橫跨歐洲和亞洲,而對英國人來說,這片區域是心臟地帶,控制了心臟地帶,就控制了世界。

美國----英國意識到他們必須摧毀美國的經濟體系,並阻止它蔓延。他們深知美國體系的力量,它基於經濟發展,提升了人民的生活水平,推動了科學的突破。他們眼睜睜地看著它蔓延開來。它在19世紀末傳播到像日本、俄羅斯、德國 法國、中國這樣的國家。

坦白說,過去130年裡的每一場戰爭,都是英國地緣政治的產物,它讓各國互相敵視,尤其是任何可能開始向美國體系傾斜的國家。這其中包括冷戰,它使美國和蘇聯彼此劍拔弩張。但柏林牆倒塌后,冷戰據稱繼續針對俄羅斯。

當然,我們隨後看到了它以俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯的形式出現。但特朗普不按他們的套路出牌。這迫使英國人走出幕後。

所以,回到倫敦《衛報》,他們報道了這樣一段引述:「在俄羅斯的統治精英中,曾經無害的詞----盎格魯-撒克遜人已經重生,成為克里姆林宮對西方最深切焦慮的代名詞。」在官方語境中,它不再指代一個古老的民族,而是一個由倫敦領導的地緣政治陰謀集團,被指控密謀遏制、羞辱並最終瓦解俄羅斯。

稍後,在同一篇《衛報》文章中,他們報道說:「公眾輿論也隨之發生了變化。根據今年夏天的一項民意調查,49%的俄羅斯人將英國列為他們國家的主要敵人之一。」

請記住,我們正在閱讀的是一份英國報紙承認俄羅斯人正在揭露他們的地緣政治陰謀。現在,重頭戲來了。在文章的結尾,《衛報》寫道:「因此,從莫斯科的角度來看,英國比1914年以來的任何時候都更加孤立,可以被逐個擊破。」

。讓我們回到20世紀的最初幾十年---因為正是在那時,英國開始將其觸角越伸越深伸入美國。首先是麥金利遇刺,他是我們最後一位真正意義上的美國體制總統,直到現在。然後是1913年聯邦儲備系統(FR)的建立。以及外交關係委員會(CFR)的成立,它是英國議會的附屬機構。

所有這一切都把我們帶到了今天。英國對美國政策長達100多年的控制。

現在,如果您開始意識到這是一段您需要了解的歷史,您想保持聯繫?請訪問普羅米修斯行動網站,訂閱我們的免費新聞通訊,因為雖然《衛報》剛剛揭露了真相,但我們已經討論這個問題很久了。

瓦解全球主義階級

那麼,為什麼我們現在會走到這一步,以至於英國可以被逐個擊破?因為唐納德·特朗普以及美國優先經濟和戰略的重新確立---我們不再是全球主義帝國利益的愚昧巨人

俄羅斯明白這一點,特朗普也明白。但是你卻被國會正在發生的事情所蒙蔽,國會正在處理愛潑斯坦檔案以及他們拋給你的其他一切

所以,為了撥開迷霧,我將播放唐納德·特朗普2023年在密歇根州發表的演講節選。我這樣做是為了公眾服務,因為現在有太多人被英國的內戰行動搞得暈頭轉向。

首先,我要讀一段特朗普的引言,然後你們將聽到他演講的一部分。

他說:「所以,如果你想保住你的生計和你的生活方式,那麼你需要發出一個信號,加入對全球主義階級的終極打擊,投票給一位名叫唐納德·特朗普的先生。」

幾分鐘后,特朗普真正地深入闡述----

我將終結這可怕的正在扼殺我們國家的全球主義。

我將讓美利堅合眾國重返成為世界歷史上最偉大、最強大的工業國家。我們將共同瓦解腐敗的權力結構,它靠著美國汽車工人和所有勞動者的苦難而發家致富。不僅僅是汽車工人而是所有類型的工人。我們將把那些把美國城市變成鬼城的金融勢力趕下台。

在我有生之年,沒有哪個主要政治家像他這樣如此清晰地指出敵人。---全球主義者,全球主義階級,強大的金融勢力。這就是特朗普為了連任所面臨的挑戰。

權力歸於人民,而非華爾街

但那是2023年,現在很多人說特朗普沒有兌現他的承諾。嗯,我認為他做到了。

看看他剛才對保險公司說了什麼,再對比一下他兩年前在密歇根州關於把摧毀美國的金融勢力趕下台的言論。

以下是他周二公布的真相------

我唯一支持或批准的醫療保健方案是將資金直接返還給人民,不讓任何資金流入那些賺得盆滿缽滿、長期以來一直剝削美國人民的巨型保險公司。人民將被允許協商併購買他們自己的更好的保險。 權力歸於人民。權力歸於人民,而不是金融勢力。

他還在兌現他在2023年對那些汽車工人做出的承諾,即使美國成為世界歷史上最強大的工業國家。

周一,他與麥當勞特許經營商業主們進行了交談,以下是他的講話:

但在短短九個月內,我們已經讓超過60萬美國人擺脫了食品券的依賴,這是一個紀錄。這是因為我們擁有一個真正強勁的經濟。我的意思是,我們正在全國各地建造成千上萬家工廠。等著瞧吧,等它們開工。你不會的,你將會看到一些前所未有的景象。

你知道,我們失去了汽車產業。多年來,我們54%的汽車產業都轉移到了其他地方。而且我認為,我們會把它全部全部收回來。他們從墨西哥、加拿大、德國等地湧入。他們從日本湧入。我們和日本達成了一項協議,價值6500億美元。但我們什麼也沒得到。

我們和歐盟達成了一項協議,價值9500億美元,不得不購買我們的石油、天然氣和許多其他東西。我想說,這對每個人都有好處。

我們最近和中國達成了一項協議。他們購買我們的大豆,但金額高達數千億美元美元。

真是令人難以置信---我們國家發生的一切。

唐納德·特朗普已經與其他國家談判並安排了數萬億美元的資金流入美國用於投資造船、鋼鐵製造、使我們在稀土和晶元方面實現獨立、建設數百座核電站並推進核聚變的新領域

這確實是美國歷史上規模最大的經濟革命。當然,正如他所說,這意味著要建造更多工廠並擴大國內生產。

現在,在所有這些喧囂和嘈雜之中,你們有多少人錯過了上周斯塔蘭蒂斯公司的這項公告?他們宣布將在美國投資130億美元。這將是他們百年歷史上最大的一筆單筆投資。他們將把美國產量擴大50%,在伊利諾伊州、印第安納州、俄亥俄州和密歇根州等地,包括底特律市,創造成千上萬個新的就業崗位。這僅僅是冰山一角。還有更多,唐納德·特朗普正在把更多帶回美國。

我還要補充一點,他談判這些貿易協議的方式,以及從其他國家獲得直接投資的方式,他繞過了美聯儲和華爾街。

這才是候選人、當選官員和活動家們應該討論的。他們應該討論的是,這是一場經濟革命。唐納德·特朗普正在重塑美國作為工業超級大國的地位,我們將再次成為製造業巨頭,並且我們將開始提供那種一份收入就能養家糊口的工作。很多時候,在我的視頻評論區我都會看到有人說:「我投票支持公開愛潑斯坦檔案。我投票支持看到自由行走。好吧,我投票支持這場經濟革命,而我們正在實現它。

所以,讓我們回到我們開始的地方。俄羅斯人正在公開指出戰爭威脅來自哪裡以及敵人是誰,那就是大英帝國。英國人承認他們正因此變得孤立。他們知道特朗普是認真的,他正在兌現他的承諾,而且他的政策將讓他們一蹶不振。他們指望著你們被捲入他們的SCOPS(特別控制辦公室)行動,並被他們利用。

但如果你想加入真正的戰鬥,或者像特朗普說的那樣,加入對全球主義階級的終極打擊,英國人徹底慌了,快去普羅米修斯行動網站加入我們。積極行動起來,成為付費會員,幫助我們建立一支強大的力量來完成這項任務。因為當英國人自己承認他們比過去一百年來的任何時候都更加孤立時,我們就能更好地理解這意味著什麼。這意味著我們可以完成我們250年前開始的事業。

這是本周中期的簡報。保持專註,保持行動。感謝觀看。請花點時間訂閱我們的免費新聞簡報,網址是

在本期節目中,蘇珊·科金達深入探討了俄羅斯官員基里爾·德米特里耶夫近期引發爭議的言論,他指責英國和英國廣播公司(BBC)操縱全球政治。科金達著重分析了特朗普的政策如何挑戰全球主義議程,並闡述了英國對美國政策的歷史影響以及當前持續不斷的地緣政治博弈。她還分析了《衛報》一篇揭示英國當前孤立處境的文章,並探討了特朗普旨在重振美國工業實力的經濟革命。

* 付費訂閱用戶可訪問撰寫本腳本所使用的所有引用、鏈接和資源:https://www.prometheanaction.com/#/po...

** 電子書:《警方檔案:是英國人謀殺了我們的總統》https://prom.ac/dos

* 向 Promethean Action 進行一次性捐款:https://donate.prometheanaction.com/d...

00:00 周中更新 - 俄羅斯支持特朗普對抗英國 - 2025年11月19日

02:04 《衛報》爆料

09:06 瓦解全球主義階級

11:07 權力歸於人民,而非華爾街

Derk Sauer

荷蘭猶太人 《莫斯科時報》創始人、荷蘭媒體企業家德克·紹爾逝世,享年72歲 紹爾在《莫斯科時報》阿姆斯特丹編輯部。

2025年7月31日

德克·紹爾.謝苗·卡茨

荷蘭媒體企業家、《莫斯科時報》創始人德克·紹爾於周四去世,享年72歲。他的家人在一份聲明中表示。

一個月前,紹爾與妻子艾倫·弗貝克在海上航行時發生意外,不幸受傷身亡。

紹爾出生於阿姆斯特丹,青年時期曾是一名左翼活動家,之後成為荷蘭報紙和廣播公司的記者。他的報道足跡遍布全球衝突地區,包括北愛爾蘭和柬埔寨。

1989年,在蘇聯解體前的最後幾年,紹爾和妻子弗貝克應荷蘭媒體公司VNU的邀請移居莫斯科,創辦了俄羅斯第一份光面雜誌——《莫斯科雜誌》。

「很多人都覺得我們瘋了,」紹爾曾對荷蘭報紙《Het Parool》表示。 「但我是一名記者。蘇聯政權的終結是我一生中最重要的社會發展事件。如果你能親眼見證這一切,你還能奢求什麼呢?」

《莫斯科雜誌》項目最終以失敗告終,但紹爾留在了俄羅斯。

1992年,他創辦了《莫斯科時報》,這是一份面向後蘇聯時代俄羅斯日益增長的外籍人士群體的英文日報。在他的領導下,該報成為國內外數百萬讀者信賴的獨立新聞來源,並幫助數十位傑出記者開啟了職業生涯。

同年,紹爾和他的商業夥伴安妮瑪麗·范·加爾創立了獨立傳媒集團,該集團隨後出版了《時尚》(Cosmopolitan)、《花花公子》(Playboy)、《FHM》、《時尚芭莎》(Harper's Bazaar)、《好管家》(Good Housekeeping)、《時尚先生》(Esquire)和《男士健康》(Men's Health)的俄羅斯版。

1999年,紹爾與《金融時報》和《華爾街日報》合作創辦了《Vedomosti》,該報是荷蘭領先的商業報紙之一。

2012年至2015年,他還擔任另一家領先的商業出版物《RBC》的董事。在《RBC》報道了弗拉基米爾·普京總統及其核心圈子捲入「巴拿馬文件」調查后,警方突襲了其所有者的辦公室,紹爾本人也被錯誤地指控犯有欺詐罪。

紹爾是荷蘭媒體的熟面孔,他定期為《Het Parool》報紙撰寫專欄,並經常出現在荷蘭電視節目中。

2005年出售《莫斯科時報》后,他於2017年重新購回該報,並將其重新打造為一家純數字媒體。

儘管獨立記者面臨的壓力日益加劇,但新聞編輯室仍繼續在莫斯科運營,直至2022年3月,俄羅斯戰時審查法迫使紹爾及其團隊遷往阿姆斯特丹。

在紹爾的支持下,獨立電視台「雨」(TV Rain)以及流亡俄羅斯新聞媒體Meduza的記者也遷至阿姆斯特丹,共同建立了一個流亡俄羅斯獨立媒體的中心。

2025年1月,他創立了一個音樂廠牌,專門發行因反對本國政權而被迫流亡的俄羅斯和白俄羅斯音樂家的作品。

他身後留下了妻子和三個兒子。

「他畢生致力於捍衛俄羅斯獨立媒體,」他的兒子彼得(Pjotr)——《衛報》記者,曾任《莫斯科時報》記者——在X網站上寫道,「在他生命的最後時刻,他懇請人們繼續支持新聞自由。」 譯自他創辦《莫斯科時報》(英文版)

VNU

荷蘭聯合出版社(Verenigde Nederlandse Uitgeverijen,簡稱VNU,字面意思是「聯合荷蘭出版社」,成立於1964年)是一家荷蘭出版公司,其產品包括歐洲消費雜誌、荷蘭地方報紙、面向歐洲和北美市場的商業出版物以及教育出版物。[60]

1997年,VNU以21億美元收購了ITT Sheraton的電話簿出版業務(ITT World Directories),並將其更名為VNU World Directories。[60]

1999年,VNU收購了尼爾森媒體研究公司(Nielsen Media Research),該公司原為AC尼爾森公司的一部分。[61] 20世紀90年代,VNU曾擁有匈牙利商業雜誌《Figyelő》。[62]

2000年,VNU以6.5億美元的價格從聯合新聞傳媒集團(United News & Media)手中收購了米勒·弗里曼公司(Miller Freeman, Inc.)。[63] VNU將收購的米勒·弗里曼公司的大部分資產併入了VNU Expositions公司。 VNU隨後剝離了部分原Miller Freeman的資產。[64]

2001年2月,VNU宣布對其科技新聞門戶網站VNUNet進行大規模重組。該計劃導致10名員工被裁。[65] 同年晚些時候,該公司以125萬歐元的價格將其整個雜誌出版部門出售給了Sanoma,並將其報紙資產出售給了Wegener。VNU轉而專註於市場研究和數據收集,於2001年收購了AC Nielsen,將原Nielsen業務的兩部分重新合併,並收購了其他研究和數據收集部門,包括BASES、Claritas、HCI和Spectra。2006年,該公司被一個由六家投資者組成的財團以每股28.75歐元的價格收購,總價達75億歐元。[66] 同年,該集團聘請了前通用電氣高管David L. Calhoun擔任首席執行官。[33]

2004年,VNU World Directories被出售給Apax Partners和Cinven。[67] 2006年,VNU以3.2億歐元(2.1億英鎊)的價格將其商業出版部門出售給風險投資集團3i,後者隨後又將英國分部(VNU Business Publications Ltd)出售給了Incisive Media。[32]

2007年,該公司更名為尼爾森公司。

企業事務與文化

國際足聯與尼爾森公司簽約,由尼爾森公司為2017年國際足聯聯合會杯和2018年國際足聯世界盃提供官方市場調研服務。

===

1695年羅梅因·德·霍格(Romeyn de Hooghe)繪製的阿姆斯特丹葡萄牙猶太教堂內部

荷蘭猶太人

荷蘭(深綠色)在歐洲的位置

總人口

41,100–45,000 [30,000(猶太母親),15,000(猶太父親)][1]

人口較多的地區

阿姆斯特丹、阿姆斯特爾芬、鹿特丹、海牙

語言

荷蘭語、希伯來語、意第緒語、拉迪諾語

宗教

猶太教

相關族群

阿什肯納茲猶太人、塞法迪猶太人

系列文章之一:

猶太人和猶太教

詞源 誰是猶太人?猶太研究

宗教

文獻

歷史

社群

人口

按國家劃分的猶太教 猶太人名錄 散居地 按國家劃分的歷史人口 按城市劃分的人口 遺傳學研究 民族性

以色列和巴勒斯坦

舊伊舒夫新伊舒夫以色列猶太人巴勒斯坦猶太人

非洲

阿爾及利亞安哥拉比拉德蘇丹波札那喀麥隆維德角貝南剛果民主共和國吉布地埃及衣索比亞貝塔以色列厄利垂亞史瓦濟蘭加彭甘比亞迦納幾內亞幾內亞比索象牙海岸肯亞利比亞馬達加斯加馬拉維馬里模里西斯摩洛哥莫三比克納米比亞奈及利亞(伊博)共和國剛果聖多美和普林西比獅子山索馬利亞南非蘇丹坦尚尼亞突尼西亞烏干達(阿巴尤達亞)尚比亞辛巴威

亞洲

阿富汗亞美尼亞亞塞拜然巴林柬埔寨中國喬治亞香港香港 印度 印度尼西亞 伊朗 伊拉克 以色列 日本 約旦 哈薩克 庫爾德斯坦 科威特 吉爾吉斯斯坦 黎巴嫩 馬來西亞 蒙古 緬甸 尼泊爾 阿曼 巴基斯坦 菲律賓 卡達 沙烏地阿拉伯 韓國 新加坡 斯里蘭卡 敘利亞 塔吉克 台灣 泰國 土耳其 阿拉伯聯合大公國 烏茲別克 越南 葉門

歐洲 阿爾巴尼亞 奧地利 白俄羅斯 比利時 波斯尼亞 保加利亞 克羅埃西亞 塞普勒斯 捷克 丹麥 愛沙尼亞 芬蘭 法國 德國 希臘 羅馬尼亞 匈牙利 冰島 愛爾蘭 義大利 拉脫維亞 列支敦斯登 立陶宛 盧森堡 摩爾多瓦 黑山 荷蘭 北馬其頓 挪威 波蘭 葡萄牙 羅馬尼亞 俄羅斯 蘇聯 塞爾維亞 斯洛伐克 斯洛維尼亞 西班牙塞法迪猶太人瑞典瑞士烏克蘭英國英格蘭蘇格蘭威爾士

北美洲

加拿大格陵蘭美國

拉丁美洲和加勒比海地區

阿根廷玻利維亞巴西智利哥倫比亞哥斯大黎加古巴多明尼加厄瓜多薩爾瓦多瓜地馬拉蓋亞那海地宏都拉斯牙買加墨西哥尼加拉瓜巴拿馬巴拉圭秘魯波多黎各蘇利南烏拉圭委內瑞拉

大洋洲

澳大利亞斐濟關島紐西蘭帛琉

教派

文化

語言

政治

類別門戶

vte

荷蘭猶太人的歷史主要可以追溯到16世紀末和17世紀,當時來自葡萄牙和西班牙的塞法迪猶太人開始在阿姆斯特丹和其他一些荷蘭城市定居[2][3],因為當時的荷蘭是宗教寬容的罕見中心。由於葡萄牙猶太人數十年來一直沒有接受拉比的管轄,因此第一代皈依猶太教的人必須接受正規的猶太信仰和習俗教育。這與來自中歐的阿什肯納茲猶太人形成鮮明對比,後者雖然遭受迫害,卻生活在有組織的社群中。17世紀的阿姆斯特丹因其作為猶太人生活中心的重要性而被譽為「荷蘭的耶路撒冷」。17世紀中期,來自中歐和東歐的阿什肯納茲猶太人遷徙至此。這兩個群體都出於宗教自由和逃避迫害的原因而遷徙,如今他們能夠在拉比的管轄下,在各自獨立的、有組織的、自治的猶太社群中公開地以猶太人的身份生活。此外,荷蘭的經濟機遇也吸引了他們,因為荷蘭是世界貿易的重要樞紐。

荷蘭曾是西班牙帝國的一部分,是神聖羅馬帝國皇帝查理五世從勃艮第繼承的領土。1581年,荷蘭北部各省宣布脫離天主教西班牙獨立,由此引發了與西班牙的長期衝突。主要動機是信奉當時在西班牙統治下被禁止的基督教新教。宗教寬容,「良心自由」是這個新獨立的國家的基本原則。葡萄牙猶太人,自稱為「葡萄牙民族的希伯來人」,在種族上強烈認同葡萄牙人的身份,並在近代早期對阿什肯納茲猶太人抱有矛盾的態度。[4] 17世紀末,荷蘭與英國的戰爭削弱了荷蘭的貿易,導致葡萄牙猶太社群的財富和規模下降。與此同時,阿什肯納茲猶太人口迅速增長,並在此後一直保持著人口數量上的優勢地位。

荷蘭共和國滅亡后,受法國影響的巴達維亞共和國於1796年解放了猶太人,賦予他們完全公民權。在拿破崙·波拿巴建立的君主制下,路易·拿破崙國王剝奪了猶太社群領袖(parnasim)對其社群的所有管轄權,使他們成為國家官員。[5]

到1940年,荷蘭約有14萬猶太人。二戰期間,納粹佔領荷蘭,猶太人大屠殺尤為殘酷,約75%的猶太人被驅逐到集中營和滅絕營。[6] 其中最著名的是安妮·弗蘭克,她的德裔猶太家庭逃往阿姆斯特丹。戰爭期間,只有約3.5萬名生活在荷蘭的猶太人倖存下來。位於阿姆斯特丹的猶太歷史博物館,坐落於一座前猶太教堂內,收藏了大量與荷蘭猶太歷史相關的資料。自二十世紀後期起,荷蘭設立了官方公共場所紀念大屠殺,其中包括荷蘭國家大屠殺博物館,該博物館於2024年由荷蘭國王揭幕。

荷蘭共和國成立之前

本部分需要更多引用以供核實。請添加可靠來源的引用,以幫助改進本文。未提供來源的內容可能會被質疑並移除。(2024年1月)(了解如何以及何時移除此消息)

最早的猶太人很可能是在公元初期羅馬征服時期抵達「低地國家」(今比利時和荷蘭)。除了知道他們人數不多之外,人們對這些早期定居者知之甚少。在一段時間內,猶太人的存在最多只是一些零星的小型社區和分散的家庭。可靠的文獻證據僅可追溯到12世紀;幾個世紀以來,記錄顯示猶太人在該地區遭受迫害,並經常被驅逐。 11至12世紀的早期文獻記載了基督徒與猶太人之間的正式辯論或爭論,試圖說服猶太人接受基督教的真理並使其皈依基督教。在其他省份,尤其是在1321年猶太人被驅逐出法國以及在埃諾省和萊茵省遭受迫害之後,此類辯論或爭論的記錄出現得更早。據記載,最早的猶太人於1325年出現在海爾德蘭省。自1404年以來,猶太人就定居在奈梅亨(最古老的定居點)、杜斯堡、聚特芬和阿納姆。從13世紀開始,有文獻表明猶太人居住在布拉班特省和林堡省,主要集中在布魯塞爾、魯汶、蒂嫩等城市。馬斯特里赫特的猶太街(荷蘭語拼寫:Jodenstraat (Maastricht))始建於1295年,是他們存在的又一古老證據。

14世紀的文獻也提到安特衛普、梅赫倫以及北部海爾登地區有猶太居民。

1347年至1351年間,歐洲遭受黑死病(瘟疫)的侵襲。這在中世紀的反猶主義言論中催生了一個新的主題。猶太人被認為是這場瘟疫及其迅速蔓延的罪魁禍首,因為他們被認為毒害了基督徒使用的泉水。許多中世紀編年史都提到了這一點,例如通厄倫的拉達爾夫·德·里沃(約1403年)的編年史,他寫道,猶太人在布拉班特地區和茲沃勒市遭到屠殺,因為他們被指控傳播了黑死病。這一指控與針對猶太人的其他傳統血祭誹謗並列。他們被指控刺穿聖餐用的聖體,並在逾越節期間殺害基督徒兒童作為血祭。當地猶太社區經常遭到部分或全部屠殺,或在歇斯底里的暴亂中被驅逐。1370年5月,六名猶太人在布魯塞爾被處以火刑,罪名是盜竊和褻瀆聖餐。此外,還有文獻記載了猶太人因被指控褻瀆聖體而遭受虐待和侮辱的案例,例如在祖特芬、代芬特爾和烏得勒支等城市。暴徒屠殺了該地區的大部分猶太人,並將倖存者驅逐出境。

1349年,神聖羅馬帝國皇帝路易四世授權格爾德斯公爵在其領地內接納猶太人。猶太人在此提供服務、繳納稅款,並受到法律保護。在阿納姆,有記載提到一位猶太醫生,當地官員曾保護他免受民眾的敵意。猶太人何時定居烏得勒支教區尚不清楚,但有關猶太飲食律法的拉比記錄推測,當地的猶太社群可以追溯到羅馬時代。1444年,猶太人被驅逐出烏得勒支城。直到1789年,猶太人仍被禁止在城內過夜。他們在兩小時車程外的馬爾森村受到容忍,儘管他們的處境並不樂觀。然而,馬爾森社群卻是荷蘭最重要的猶太人定居點之一。巴伐利亞公爵阿爾伯特允許猶太人進入澤蘭省。

1477年,勃艮第的瑪麗嫁給了奧地利皇帝腓特烈三世之子馬克西米利安大公,荷蘭由此併入奧地利,其領地轉入西班牙王室。16世紀,由於西班牙國王查理五世和腓力二世的迫害,荷蘭捲入了一系列艱苦卓絕的鬥爭,以對抗日益壯大的政治和天主教宗教霸權。1522年,查理五世在海爾德蘭省和烏得勒支省頒布法令,針對那些被懷疑信仰鬆懈的基督徒以及未受洗的猶太人。1545年和1549年,他再次頒布類似的法令,試圖鎮壓當時正在興起的宗教改革運動。1571年,阿爾瓦公爵通知阿納姆當局,所有居住在那裡的猶太人都應被逮捕並拘留,直至決定他們的命運。

應荷蘭的請求,神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞斯在大多數省份建立了宗教和平。

荷蘭共和國

主條目:荷蘭的塞法迪猶太人

羅梅因·德·霍格 (Romeyn de Hooghe) 於 1695 年繪製的阿姆斯特丹埃斯諾加猶太教堂講壇

阿姆斯特丹埃斯諾加猶太教堂內部,該教堂是葡萄牙裔以色列人(塞法迪猶太人)社群的會堂。它於 1675 年 8 月 2 日落成,至今仍被猶太社群使用。

十七世紀的荷蘭黃金時代也是荷蘭葡萄牙裔猶太人的黃金時代。從早期葡萄牙移民的遷徙,到在阿姆斯特丹建立葡萄牙猶太社群,再到繁榮的商業網路將阿姆斯特丹與更廣闊的大西洋世界連接起來,以及十七世紀後期一系列英荷戰爭后社群的急劇衰落,阿姆斯特丹一直被稱為「荷蘭的耶路撒冷」。

遷徙至荷蘭

有兩個事件將猶太人帶到了荷蘭。 1579年,荷蘭北部各省簽署了《烏得勒支聯盟》,該聯盟在第13條中正式確立了政治安排,並保障了良心自由。[7] 1581年,聯合省的代表們頒布了《棄絕法令》,宣布脫離西班牙獨立,廢黜了國王菲利普的統治。菲利普是天主教正統教義的堅定捍衛者,同時他也是葡萄牙的君主,這進一步強化了葡萄牙宗教裁判所的權力。葡萄牙猶太人尋求宗教庇護所,而荷蘭北部似乎符合這一條件,他們也希望找到一個具有商業機會的地方。在16世紀末,荷蘭共和國並非理想的目的地,因為當時並沒有成熟的猶太社區供葡萄牙新基督徒(皈依者)遷居,如果他們希望在表面上以基督徒身份生活后重新皈依猶太教,就無法前往。[8]

塞法迪猶太人在荷蘭早期形成的歷史「尚屬推測」,[9] 但其根源可以追溯到西班牙和葡萄牙的宗教歷史。在天主教君主統治下的西班牙,拒絕皈依基督教的猶太人於1492年根據《阿爾罕布拉法令》被驅逐出境,許多人前往更為寬容的葡萄牙王國。然而,葡萄牙國王曼努埃爾一世於1496年和1497年頒布的法令強制猶太人皈依基督教,同時也禁止他們離開葡萄牙王國。在西班牙,皈依基督教的猶太人被稱為「皈依者」(conversos)或「新基督徒」,他們受到宗教裁判所的管轄,宗教裁判所嚴密監視他們是否繼續秘密信奉猶太教,即所謂的「隱秘猶太人」(crypto-Jews),或被貶稱為「馬蘭諾人」(Marrano,參見anusim)。葡萄牙當時尚未設立宗教裁判所。被迫皈依基督教的猶太人不會立即因私下信奉猶太教而受到懲罰,儘管他們公開信奉天主教,因此在葡萄牙仍然保持著強大的猶太社群。

移居阿姆斯特丹的葡萄牙猶太男子,其中許多是商人,與荷蘭普通男性相比,他們的識字率極高。[10] 葡萄牙猶太商人此前已在尼德蘭南部的安特衛普定居,那裡是伊比利亞商品(如糖、銀錠、香料和煙草)的貿易中心。他們也曾在法國漢堡定居,少數人則在倫敦定居。在16世紀末,阿姆斯特丹並非猶太商人的首選目的地。隨著西班牙尼德蘭成為國際貿易中心,葡萄牙猶太人遷往安特衛普,後來又遷往阿姆斯特丹,以尋求商業機會。[8]

隨著北部各省成為新教的堡壘,荷蘭起義者為爭取擺脫西班牙的統治和宗教寬容原則而戰,[11] 最終獲得了自治權,並在八十年戰爭后的1648年得到西班牙的最終承認。 16世紀末,一些來自伊比利亞半島(希伯來語中伊比利亞的名稱為Sepharad)的塞法迪猶太人開始在荷蘭定居,尤其是在阿姆斯特丹,並在那裡站穩了腳跟,但他們的身份地位並不明確。一些阿什肯納茲猶太人在16世紀70年代從德國遷徙到荷蘭的奧姆蘭地區[12],17世紀中後期,來自中歐的阿什肯納茲猶太人開始大量遷徙。儘管在中歐遭受迫害,阿什肯納茲猶太人在遷徙到荷蘭之前就已經以猶太人的身份生活。格羅寧根第一批有一定數量的猶太人於1563年在阿平厄丹定居,他們在那裡因肉類和布匹的銷售與荷蘭行會發生衝突。[13] 埃姆登為阿姆斯特丹的葡萄牙移民提供了他們的第一位拉比——摩西·烏里·哈列維(又名菲利普斯·約斯滕),直到該社群發展壯大到足以開始培訓葡萄牙男子擔任拉比為止。這兩個社群在猶太教內部是族裔上不同的,擁有各自獨立的宗教組織。

宗教寬容與猶太社群的建立

約1695年,阿姆斯特丹葡萄牙猶太教堂外景,展現了富裕社群的社會風貌。(羅梅恩·德·霍格攝)

荷蘭各省為虔誠的猶太人建立社群和私下進行宗教活動提供了較為有利的條件。但要建立一個猶太社群,需要一位拉比來到阿姆斯特丹。當時葡萄牙皈依猶太教的人中並沒有這樣的拉比。那些希望在拉比的指導下以猶太人身份生活的人需要學習猶太教的宗教和文化習俗。第一位拉比是來自埃姆登的摩西·烏里·哈列維,埃姆登是當地阿什肯納茲猶太人聚居地的一部分。在沒有專門的禮拜場所的情況下,他建立了猶太教的習俗。他從埃姆登帶來了一卷《托拉》,這是猶太教禮拜的必備經卷。[14]

約1695年,將遺體運送到阿姆斯特丹的猶太公墓。 1695年,羅梅恩·德·霍格 (Romeyn de Hooghe)

最初,為猶太人創造神聖的禮拜場所並非易事,因為阿姆斯特丹當局並未將猶太人納入宗教寬容的範疇。雅各布·蒂拉多(又名詹姆斯·洛佩斯·達·科斯塔)獲得了當局的許可,可以在家中進行猶太教活動,但不得公開進行。蒂拉多對葡萄牙猶太社區的建立做出了重要貢獻。17世紀初,三個葡萄牙猶太會堂相繼成立,並在17世紀末合併,建造了大型葡萄牙猶太會堂——埃斯諾加會堂 (Esnoga),至今仍在使用。

對於一個運轉良好的猶太社區而言,擁有猶太墓地也至關重要。1606年和1608年,阿姆斯特丹的猶太人最初被無故拒絕設立墓地,只能將逝者埋葬在格羅特 (Groet) 公墓。[15] 但最終,他們在奧德凱爾克 (Ouderkerk) 獲得了一塊土地,用於安葬葡萄牙猶太人。[16] 該墓地位於阿姆斯特丹市中心以南五英里處。巴魯赫·斯賓諾莎的外祖父恩里克·加爾塞斯(又名老巴魯赫)的葬禮,為我們了解安葬於此墓園的資格問題提供了一些線索。他從安特衛普遷居阿姆斯特丹后,曾請求獲准葬於此墓園;然而,他並未參與當時任何猶太會堂的禮拜活動。他終生未受割禮,但在葬於老教堂墓園之前,他被追授了割禮。加爾塞斯的墓地位於墓園正式邊界之外,「一塊為未受割禮、不完全融入社群的邊緣地帶」[17]。許多猶太墓地的墓碑為我們提供了關於猶太男女以及整個猶太社群的有用信息,這些信息一直延續到1796年,即猶太人獲得公民權並不再被隔離的年份[18]。

拉比索爾·列維·莫泰拉

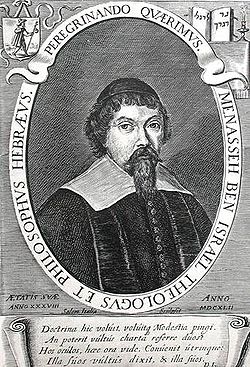

拉比梅納西·本·以色列

拉比艾薩克·阿博阿布·達·豐塞卡

在荷蘭聯合省,宗教寬容並未被明確寫入法律。1616年阿姆斯特丹市長頒布的一項法令是第一項也是唯一一項此類正式聲明,該法令一直有效至1795-1796年猶太人獲得解放為止。該法令禁止猶太人公開批評基督教;禁止試圖使基督徒皈依猶太教或為基督徒施行割禮。猶太人可以購買公民身份,但不能繼承。猶太人不得從事受荷蘭行會保護的、需要公民身份的行業或職業。猶太男子被禁止與任何基督徒女性進行「肉體接觸」,包括作為配偶或性工作者。[19][20] 禁止猶太男子與基督徒女性發生性接觸的規定促成了該法令的頒布。[21]許多基督徒婦女起訴葡萄牙猶太男子,要求支付生育費用和/或子女撫養費。與歐洲其他地方不同,阿姆斯特丹並不禁止猶太人僱用基督徒僕人,這一點曾被到訪阿姆斯特丹的德國遊客注意到。家庭內部的私密性為這種性接觸提供了機會。[22] 當時也沒有禁止猶太婦女嫁給基督徒男子。[23]

阿姆斯特丹沒有專門的猶太人居住區,因為猶太人是這座城市的新移民群體。這座城市本身就聚集了來自其他地區的移民,所以猶太人最初並不特別引人注目。[24] 在阿姆斯特丹,猶太人傾向於聚集在某個特定區域,但並不局限於此。荷蘭的慣例是要求猶太人獲得居住許可並繳納年費。[25] 一些17世紀阿姆斯特丹的富裕葡萄牙猶太人與荷蘭富商為鄰,擁有房產。

職業與行業

1655年至1699年間,葡萄牙猶太男性的經濟活動範圍較為狹窄,其中商人佔比最高,達72%,在近693名有記錄的男性中,有498人從事商業活動。緊隨其後的是31名經紀人。其他職業零星分佈,其中教師(22人)、醫生(10人)和外科醫生(10人)人數最多。此外,還有技藝精湛的鑽石切割師和拋光師(20人),以及與熱帶產品煙草相關的從業者,包括13名煙草零售商和13名煙草工人。[26] 醫生包括塞繆爾·阿布拉瓦內爾、大衛·涅托、伊利亞·蒙塔爾托和布埃諾家族。1623年4月,約瑟夫·布埃諾曾為莫里斯王子診治疾病。猶太人被允許進入大學學習,醫學是當時唯一對他們而言具有實際用途的科學分支。他們不被允許從事法律工作,因為律師必須宣誓效忠基督教,這排除了他們。[需要引用] 猶太人也被排除在行會之外,例如阿姆斯特丹市在1632年通過的一項決議(當時的荷蘭城市在很大程度上是自治的)。然而,他們被允許從事某些行業:印刷、書籍銷售以及肉類、家禽、雜貨和藥品的銷售。1655年,一位塞法迪猶太人被特例允許使用化學方法建立一家糖廠。[需要引用]

17世紀的阿姆斯特丹湧現出許多著名的塞法迪猶太人,其中包括拉比兼反基督教辯論家索爾·列維·莫泰拉。他的對手是更為知名的阿姆斯特丹拉比梅納西·本·以色列。他以與基督教領袖廣泛通信而聞名,並致力於推動猶太人在英國的重新定居。其中最著名的是哲學家本篤·德·斯賓諾莎(巴魯赫·斯賓諾莎),他出生於阿姆斯特丹,是一位葡萄牙猶太人,並在那裡長大。1656年,他被逐出猶太社群。他公開拒絕接受拉比的權威。他表達了關於上帝(本質)的非正統觀點;質疑聖經的神聖起源;並否定摩西律法。1670年,他以匿名拉丁文出版了其思想的主要部分,但在他1677年去世后,他的全部著作才得以出版並廣泛流傳。[27]

猶太婦女

女性進入葡萄牙猶太教堂的入口,羅梅因·德·霍格

與當時大多數非猶太女性一樣,猶太女性通常不參與家庭以外的勞動。有一些關於女性移民的數據。在猶太社群形成的早期,新娘稀缺,因此男性會到其他猶太社群尋找合適的女性。安特衛普是新娘的來源地之一,而且她們的社會地位似乎高於其他地方出生的猶太女性,識字率是判斷社會地位的依據。1598年至1699年間,安特衛普女性的文盲率最低(41人中僅有3人),為7.3%,漢堡位居第二低,為18.2%(55人中10人)。阿姆斯特丹出生的女性人數最多,725人中有227人,佔31.8%,與荷蘭阿姆斯特丹女性的68%相比,這一比例相當。[28] 婚姻登記簿是判斷識字水平的重要依據,其中可以評估識字情況。阿姆斯特丹出生的猶太女性識字率下降可能是由於阿姆斯特丹猶太社區對女性識字能力的低估所致。[29] 在宗教領域,女性不計入祈禱所需的十人(minyan)人數;猶太女性沒有在猶太教堂祈禱的絕對權利。[30] 女性和未婚男性不得被選舉為猶太教堂管理機構——馬哈馬德(Mahamad)的成員。[31] 寡婦和孤兒女孩由猶太慈善機構資助。猶太男女之間的不正當關係,包括重婚,都會受到馬哈馬德的懲罰。馬哈馬德會懲罰未經父母許可結婚的猶太夫婦及其證婚人,認為這是對權威的蔑視。[32] 被丈夫拋棄的已婚猶太女性有時會與猶太男性發生婚外情並懷孕。在十八世紀,馬哈馬德會在了解情況后採取行動。領導層不遺餘力地在社區出生登記冊中將此類關係所生的子女認定為私生子。[33]

葡萄牙猶太商人與荷蘭的繁榮

哲學家巴魯赫·斯賓諾莎在阿姆斯特丹的葡萄牙猶太社區長大,但他因其激進的信仰和對拉比權威的直接挑戰而被驅逐。

曼努埃爾·德·貝爾蒙特男爵(又名伊薩克·努內斯)在阿姆斯特丹的住所,羅梅恩·德·霍格,約1695年

當時並沒有禁止猶太人參與經濟活動,葡萄牙猶太商人在阿姆斯特丹十分活躍。這座城市因宗教寬容而繁榮,斯賓諾莎——阿姆斯特丹最著名的猶太裔居民——對此讚不絕口;

阿姆斯特丹這座城市因其自身的巨大繁榮和對所有人的敬仰而收穫了這種(良心自由的)果實。在這個繁榮昌盛的國度和輝煌燦爛的城市裡,各民族、各宗教的人們和諧共處……他的宗教信仰無關緊要:因為在法官面前,宗教信仰對案件的勝負毫無影響;也沒有任何教派被如此輕視,以至於其信徒只要不傷害他人、按時納稅、行事正直,就能獲得地方當局的保護。[34]

隨著他們的定居,他們集體為這座城市帶來了新的貿易專長和商業聯繫。他們還從葡萄牙帶來了航海知識和技術,使荷蘭得以開始與西班牙和葡萄牙殖民地在海外貿易中展開競爭。「葡萄牙猶太人」與阿姆斯特丹人民攜手合作,為國家的繁榮做出了實質性貢獻;他們是奧蘭治家族的堅定支持者,並受到執政的保護。在十二年休戰期間,荷蘭共和國的商業大幅增長,並由此進入了一段蓬勃發展的時期。這一點在阿姆斯特丹尤為突出,馬蘭諾人在此建立了他們的主要港口和行動基地。他們與地中海沿岸國家保持著貿易往來,包括威尼斯、黎凡特和摩洛哥。摩洛哥蘇丹在海牙設有大使,名叫塞繆爾·帕拉切,正是通過他的斡旋,1620年與巴巴里諸國達成了商業協議。

荷蘭與西班牙在加勒比海和南美洲之間的貿易發展,正是由這些伊比利亞猶太人建立起來的。他們也為1621年荷蘭西印度公司的成立做出了貢獻,其中一些人還擔任了公司董事。荷蘭征服巴西的宏偉計劃由葡萄牙船長弗朗西斯科·里貝羅負責實施,據說他與荷蘭的猶太人有聯繫。阿姆斯特丹的塞法迪猶太人堅定地支持荷蘭共和國與葡萄牙爭奪巴西的鬥爭,這場鬥爭始於1637年拿騷-錫根伯爵約翰·莫里茨抵達累西腓。幾年後,在巴西的荷蘭人呼籲各行各業的工匠加入,許多猶太人響應了號召。1642年,約600名猶太人離開阿姆斯特丹前往巴西,同行的還有兩位傑出的學者:伊薩克·阿博阿布·達·豐塞卡和摩西·拉斐爾·德·阿吉拉爾。 1654年,葡萄牙人收復了荷蘭在累西腓附近甘蔗種植區佔領的領土后,便前往其他荷蘭殖民地尋求庇護,包括加勒比海的庫拉索島和北美洲的新阿姆斯特丹(曼哈頓)。

阿什肯納茲猶太人

17世紀,塞法迪猶太人社群比阿什肯納茲猶太人更加富裕,社會制度也更加穩固。葡萄牙猶太人瞧不起來自北歐和中歐的貧窮且受教育程度較低的阿什肯納茲移民。17世紀50年代,大量來自立陶宛的猶太難民湧入,使葡萄牙猶太人建立的救濟貧民體系不堪重負。[36] 許多阿什肯納茲猶太人被宗教寬容且獨立的荷蘭省份所吸引,這主要是在17世紀中葉之後。哈姆·茨維家族就是一個例子。與伊比利亞半島中部的猶太人不同,他們中的大多數是逃離迫害、流離失所的猶太人聚居區居民。此外,他們還因三十年戰爭(1618-1648)在北歐其他地區的暴力衝突、地方驅逐以及1648年發生在當時波蘭東部的赫梅利尼茨基起義而流離失所。這些貧困的移民並不受歡迎。他們大量湧入,尤其威脅到阿姆斯特丹的經濟,幾乎所有人都拒絕接納他們。他們通常定居在農村地區,男性一般以小販為生。許多較小的猶太社區在荷蘭各省建立起來。

隨著時間的推移,許多德國猶太人通過零售貿易致富,並成為鑽石切割和銷售的專家。他們壟斷了鑽石貿易,直到1870年左右。

猶太人與荷蘭國家

威廉四世被擁立為執政(1747年)后,猶太人找到了新的保護者。他與德平托家族的族長關係密切,他和妻子曾多次拜訪德平托家族位於奧德凱爾克附近的圖爾彭堡別墅。1748年,法軍駐紮邊境,國庫空虛,德平托籌集了一大筆錢獻給了國家。國務卿范·霍根多普寫信給他:「你拯救了國家。」1750年,德平托安排將國債利率從4%降至3%。

在威廉五世的統治下,國家飽受內部紛爭的困擾。但猶太人始終忠於他。1766年3月8日,威廉五世成年就任議會議員當天,猶太教堂舉行了感恩儀式。1768年6月3日,威廉五世分別訪問了德國和葡萄牙的猶太教堂。他還出席了多位猶太名門望族的子女的婚禮。

巴達維亞共和國與猶太人解放

1795年,法國大革命的成果也波及荷蘭,其中包括猶太人的解放,使他們成為完全公民。[37][38] 1796年9月2日,國民公會頒布決議:「任何猶太人都不得被剝奪巴達維亞共和國公民所享有的權利和利益,只要他們願意享受這些權利和利益。」摩西·莫雷斯科被任命為阿姆斯特丹市議員;摩西·阿塞爾被任命為阿姆斯特丹法院法官。以首席拉比雅各布·摩西·勒文斯坦姆為首的保守派人士並不渴望獲得解放權。事實上,這些權利在很大程度上意義不大;他們的文化水平還不足以讓他們融入普通社會;此外,提出這項解放的正是驅逐了他們敬愛的奧蘭治親王的政黨,而他們對奧蘭治親王的忠誠如此之深,以至於海牙的首席拉比薩魯科被稱為「奧蘭治教長」。舊制度下的男人們甚至被稱作「橘子黨」。儘管如此,法國大革命顯著改善了猶太人的境況;1799年,他們的教會與基督教教會一樣,獲得了國庫的撥款。1798年,約納斯·丹尼爾·梅耶爾代表德國猶太人向法國外交部長求情;1802年8月22日,荷蘭大使希梅爾彭尼克就同一問題向法國部長遞交了一份照會。

十九世紀至1940年

從荷蘭共和國成立、荷蘭猶太人口的繁榮發展到第二次世界大戰爆發,這段歷史時期,尤其是大屠殺對荷蘭的影響遠超其他西歐國家,對這段歷史的書寫方式產生了影響。在荷蘭猶太人獲得解放后,猶太人日益融入荷蘭社會,並逐漸世俗化,荷蘭社會整體亦是如此。猶太人並未構成荷蘭社會的一個獨立群體(「支柱」),而是融入了其他群體之中。儘管許多猶太人不再恪守宗教信仰或與猶太文化有著密切聯繫,但非猶太裔荷蘭人仍然將他們視為一個獨立的群體。[39] 猶太人集中在少數幾個經濟領域,例如猶太人傳統上從事的鑽石行業[40]和一些小型猶太企業家發展成為實業家的紡織業[41]。這兩個行業在當時對荷蘭整體經濟都產生了重要影響。

荷蘭王國

一幅1806年的法國版畫描繪了拿破崙·波拿巴解放猶太人的場景。

1806年至1810年間,荷蘭王國由拿破崙的弟弟路易·波拿巴統治。他的目的是改善猶太人的處境,使他們新獲得的權利真正發揮作用。然而,他短暫的統治使他未能實現所有計劃。例如,他將一些城市(烏得勒支和鹿特丹)的集市日從星期六改為星期一后,廢除了法庭上使用的「猶太誓言」,並要求基督徒和猶太人宣誓同樣的誓詞。為了讓猶太人適應兵役,他組建了兩個營,共803名士兵和60名軍官,全部由猶太人組成。此前,猶太人一直被排除在軍隊之外,甚至連城鎮衛隊也不例外。

路易·拿破崙設想的阿什肯納茲猶太人和塞法迪猶太人的聯合併未實現。他曾希望為猶太兒童建立學校,因為這些兒童被排除在公立學校之外;即使是1784年成立的「大眾之子協會」(Maatschappij tot Nut van 't Algemeen)也不願接收他們,或接納猶太人成為會員。這一時期傑出的猶太人有邁耶·利特瓦爾德·萊赫蒙、摩西·所羅門·阿塞爾、卡帕多斯,以及醫生大衛·海爾布隆、戴維斯(引入疫苗接種)、斯坦·范·勞恩(碲)等等。[42]

從荷蘭君主制時期到二戰期間的猶太人

費赫爾鎮的猶太教堂。費赫爾的猶太社區是一個小型中世紀社區,在1900年左右達到鼎盛時期。此後幾年,隨著人們遷往更大的城市,社區規模縮小至約30人。該鎮所有猶太人在大屠殺中遇難。

威廉六世抵達斯海弗寧根后不久,於12月11日加冕為王。1814年1月5日,海牙首席拉比萊曼斯組織了一場特別的感恩儀式,祈求上帝保佑盟軍。許多猶太人參加了滑鐵盧戰役,拿破崙在此戰中戰敗,35名猶太軍官陣亡。威廉六世頒布法令廢除了法國的統治。

猶太人在獨立的荷蘭也能繁榮發展,但並非享有平等的機會。在城市地區,非猶太僱主更傾向於僱用猶太僱員。猶太人往往佔據城市勞動力市場的特定領域。猶太男子在鑽石和煙草行業以及零售業找到工作;猶太婦女則在血汗工廠工作。[43] 由於通婚增多和居住地擴張,猶太人和非猶太人(外邦人)之間的界限開始模糊;安息日和猶太教飲食戒律的遵守程度下降;以及猶太人公民參與和政治參與度的提高。[44]

荷蘭,尤其是阿姆斯特丹,在第二次世界大戰之前一直是主要的猶太人口中心。阿姆斯特丹被當地的猶太居民稱為「西方的耶路撒冷」。19世紀末20世紀初,隨著來自「鄉村」(mediene)的猶太人為了尋求更好的工作和生活條件而遷往大城市,該社區不斷發展壯大。到1900年,阿姆斯特丹有51,000名猶太人,其中12,500人是貧民;海牙有5,754名猶太人,其中846人是貧民;鹿特丹有10,000名猶太人,其中1,750人是貧民。格羅寧根有2400人,其中613人為猶太人;阿納姆有1224人,其中349人為猶太人。[45] 1900年荷蘭總人口為5104137人,其中約2%為猶太人。[來源請求]

荷蘭猶太人在總人口中所佔比例相對較小,且表現出強烈的內部遷移傾向。他們從未真正形成一個「支柱」。原因之一是,在大屠殺之前,他們更傾向於加入社會主義和自由主義的「支柱」群體,而不是成為猶太社會的支柱。[46] 特別是社會主義的興起,在原本由猶太人和基督徒組成的荷蘭社會中形成了一個新的群體,這個群體是由猶太人通婚以及放棄宗教信仰的猶太人和基督徒組成的。在社會主義和自由主義群體中,宗教和種族背景的重要性較低,儘管個人可以保留一些宗教儀式或習俗。[44]

從19世紀初到第二次世界大戰期間,荷蘭猶太人口的增長速度略低於荷蘭總人口的增長速度。1830年至1930年間,荷蘭猶太人口增長了近250%(數據由猶太社區向荷蘭人口普查局提供),而荷蘭總人口增長了297%。[47]

1830–1966年荷蘭猶太人口數量[48]

年份 猶太人口數量 來源

1830 46,397 人口普查*

1840 52,245 人口普查*

1849 58,626 人口普查*

1859 63,790 人口普查*

1869 67,003 人口普查*

1879 81,693 人口普查*

1889 97,324 人口普查*

1899 103,988 人口普查*

1909 106,409 人口普查*

1920 115,223 人口普查*

1930 111,917 人口普查*

1941 154,887 納粹佔領**

1947 14,346 人口普查*

1954 23,723 猶太人口統計委員會***

1960年 14,503 人口普查*

1966年 29,675 猶太人口統計委員會***

(*) 數據來源於荷蘭人口普查中將「猶太教」列為宗教信仰的人數

(**) 至少有一位猶太祖父母的人。在另一次納粹人口普查中,荷蘭至少有一位猶太祖父母的人數為160,886人:其中135,984人有4位或3位猶太祖父母(計為「純猶太人」);18,912人有2位猶太祖父母(「半猶太人」),其中3,538人是猶太教社群的成員;5,990人有1位猶太祖父母(「四分之一猶太人」)[49]

(***) 荷蘭猶太教社群的成員人數(僅限符合猶太教律法規定的猶太人)

當時的傑出猶太人

當時湧現出許多傑出的猶太人。其中一位對荷蘭政治體系產生深遠影響的是阿萊塔·雅各布斯,她積極投身於爭取婦女選舉權的鬥爭。1919年男女平等選舉權的確立,標誌著漫長爭取婦女選舉權進程的最終完成。婦女爭取選舉權的鬥爭與阿萊塔·雅各布斯有著間接的聯繫。最初,法律只規定了投票的最低工資標準。由於她是第一位女醫生,她的收入達到了這一標準,因此她希望行使自己的選舉權。正是在她努力爭取之後,1919年才最終立法明確賦予婦女選舉權。[50]

這一時期其他傑出的荷蘭猶太人包括:畫家約瑟夫·伊斯雷爾斯(Jozef Israëls)、1911年諾貝爾和平獎得主托比亞斯·阿塞爾(Tobias Asser)[51]、飛利浦公司(NV Philips)旗下Gloeilampenfabrieken Philips的創始人傑拉德·菲利普斯(Gerard Philips)、律師兼荷蘭高級委員會主席路德維克·恩斯特·維瑟(Lodewijk Ernst Visser,奧蘭治-拿騷勳章司令勛位獲得者,荷蘭獅子勳章騎士勛位獲得者)、來自奧斯(Oss)的布拉班特猶太家族企業,其中包括人造黃油生產商塞繆爾·范登伯格(Samuel van den Bergh),他是聯合利華的創始人之一。薩爾·范茲瓦嫩貝格(Saal van Zwanenberg)是茲萬肉製品的生產商,但他更為人所知的身份是製藥公司歐加農(Organon)的創始人,進而也是阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)的創始人。哈托格公司(Hartog Hartog)被聯合利華收購,Unox肉製品是這家家族企業肉類業務的延續。[52] 西蒙·菲利普·古德斯米特(De Bijenkorf百貨公司創始人)[53] 利奧·邁耶和亞瑟·艾薩克(HEMA百貨商店創始人)[54] 利奧·富爾德(鹿特丹猶太歌手)、赫爾曼·伍德斯特拉(Hollandia Matzes公司創始人,該公司前身為恩斯赫德的「Paaschbroodfabriek」麵包廠)[55] 愛德華·梅耶斯(律師,現行《荷蘭民法典》的創始人)。

第二次世界大戰至20世紀末

大屠殺

主條目:荷蘭的大屠殺

在納粹德國佔領中立國荷蘭之後,荷蘭的大屠殺以「驚人的速度」發生。不到兩年時間,約75%的荷蘭猶太人在納粹大屠殺中遇難。[56] 納粹迅速採取行動,將荷蘭猶太人和猶太難民與荷蘭民眾隔離開來,一系列小規模措施最終將猶太人運往滅絕營。效仿納粹在德國的做法,猶太人被剝奪了公民權利,許多職業也受到限制。荷蘭最高法院首席大法官被迫辭職,僅僅因為他是猶太人。他的同事們對此卻無動於衷。猶太人被迫登記,姓名和家庭住址都被記錄在案。納粹政權向民眾發放新的身份證,猶太人的身份證上被印上一個大寫的「J」字樣。納粹佔領者利用現有的荷蘭民政機構來執行他們的法令。荷蘭警方對任何反抗行為都採取了暴力手段。1941年2月,當民眾對限制猶太人的措施感到憤怒並舉行罷工時,荷蘭警方進行了逮捕。隨後,納粹當局立即警告荷蘭民眾,猶太人不屬於荷蘭民眾,支持猶太人的人將「承擔後果」。[57]

1939年,荷蘭約有14萬猶太人,其中包括約2.4萬至2.5萬名德裔猶太難民,他們於20世紀30年代逃離德國。(另有資料顯示,1933年至1940年間,約有3.4萬名猶太難民進入荷蘭,他們大多來自德國和奧地利。)[58][59] 由於德裔猶太難民並非荷蘭公民,且比荷蘭猶太人更容易受到迫害,因此他們成為納粹政策的首要目標,並被置於警察的直接控制之下。[60]

2017 年,在哈特姆村一戶人家的煙囪里發現了一份 1931 年簽署的猶太結婚證書(ketuba)。奧弗艾塞爾歷史中心開始尋找這對在納粹大屠殺中遇難的夫婦的親屬。[61]

1945–1960

本部分需要更多引用以供核實。請添加可靠來源的引用,以幫助改進本文。未提供來源的內容可能會被質疑並移除。

查找來源:「戰後荷蘭」 猶太人口 – 新聞 · 報紙 · 書籍 · 學術期刊 · JSTOR(2022年2月)(了解如何以及何時移除此消息)

二戰後,荷蘭猶太人口經歷了一些顯著的變化:失望、移民、低出生率和高通婚率。二戰和納粹大屠殺之後,返回家園的猶太人和那些在艱苦的隱居生活(「潛逃」)中倖存下來的猶太人,對自己的命運完全不了解,並且不得不承受財產的永久損失。尤其缺乏心理健康護理,直到1960年才在阿默斯福特的西奈中心開始發展。自1973年起,巴斯蒂安斯教授在萊頓大學附屬的奧格斯特海斯特「45中心」嘗試用LSD治療大屠殺受害者,但收效甚微。猶太歷史學家盧·德容製作的四部關於納粹佔領荷蘭的電視紀錄片開始增進人們對這段歷史的了解。這些紀錄片在荷蘭國家公共電視台(NTS,當時唯一的電視頻道)播出。前四集於1960年播出,被視為一個轉折點,令許多此前對大屠殺的殘酷程度幾乎一無所知的荷蘭人感到震驚。該系列紀錄片一直播出到1964年。德容博士隨後出版了一部共14部分、29卷的關於二戰期間荷蘭歷史的著作。1965年,雅克·普雷瑟出版了他的巨著《消亡——荷蘭猶太人的迫害與滅絕》。該書出版第一年就重印了六次,印數高達15萬冊,創下當時荷蘭出版史上的最高紀錄。

數千名倖存的猶太人移居巴勒斯坦託管地(即後來的以色列),或稱「阿利亞」(Aliyah)。荷蘭的阿利亞移民人數最初超過了其他任何西方國家。[需要引用] 以色列至今仍居住著約6000名荷蘭猶太人。另一些人則移居美國。留守者中同化率和通婚率都很高。因此,猶太人的出生率和有組織的社群成員人數有所下降。大屠殺之後,隨著人們對猶太人大屠殺的了解急劇增加,猶太人與非猶太人的關係逐漸變得更加友好。猶太社群從荷蘭政府獲得了賠償金。[62] 此外,來自德國的賠償金(Wiedergutmachung)也開始陸續流入荷蘭猶太家庭。

1947年,即二戰結束兩年後,荷蘭人口普查統計的猶太人總數僅為14,346人(不到1941年納粹佔領軍統計的154,887人的10%)。後來,猶太組織將這一數字修正為1954年居住在荷蘭的約24,000名猶太人。[需要引用] 與1941年的統計數字相比,這是一個巨大的損失。1941年的統計數字存在爭議,因為納粹佔領軍是根據種族分類來統計猶太人的。他們將數百名具有猶太血統的基督徒也算進了納粹人口普查中。勞爾·希爾伯格在其著作《施害者、受害者、旁觀者:1933-1945年的猶太災難》中寫道:「1943年,荷蘭有1572名猶太裔新教徒……納粹佔領時期,荷蘭還有約700名天主教猶太人……」

1954年,荷蘭猶太人的記錄如下(省份;猶太人人數):[需要引用]

格羅寧根 – 242

弗里斯蘭 – 155

德倫特 – 180

上艾瑟爾省 – 945

海爾德蘭省 – 997

烏得勒支 – 848

北荷蘭 – 15,446(包括阿姆斯特丹 14,068)

南荷蘭 – 3,934

西蘭 – 59

北布拉班特省 – 620

林堡省 – 297

總計 – 23,723

20世紀60年代和70年代

韋斯特博克集中營的紀念碑,上面刻著被運送者的姓名,並以大衛之星標記。

由於79%的人口喪生,其中包括許多兒童和青少年,猶太人的出生率在20世紀60年代和70年代下降。跨族通婚現象增加;1945年至1949年間,猶太男性的跨族通婚率為41%,猶太女性為28%。到20世紀90年代,跨族通婚的比例上升到所有猶太婚姻的約52%。在男性,即所謂的「猶太父親」[63][64]中,跨族通婚率高達80%[65]。猶太社區內部一些人試圖扭轉這一趨勢,為單身猶太人創造結識其他單身猶太人的機會。Jingles[66]和Jentl en Jewell[67]等約會網站就是為此目的而設立的。根據荷蘭猶太社會服務機構(Joods Maatschappelijk Werk)的研究,許多荷蘭猶太人接受過高等教育。荷蘭猶太女性在勞動力市場中的比例高於非猶太女性。

1970年,荷蘭女王朱莉安娜為韋斯特博克集中營紀念碑揭幕,以紀念途經該集中營被送往納粹死亡集中營的荷蘭猶太人和其他受迫害群體。[68][69]

20世紀末和21世紀

阿姆斯特丹大屠殺紀念館,2021年開放

阿姆斯特丹荷蘭國家大屠殺博物館

自20世紀末以來,許多猶太人(主要來自以色列和俄羅斯)移民到荷蘭,其中俄羅斯猶太人是在蘇聯放寬移民限制以及蘇聯解體后移民的。大約三分之一的荷蘭猶太人出生於其他國家。居住在荷蘭(主要集中在阿姆斯特丹)的以色列猶太人數以千計(據估計,荷蘭有5000至7000名以色列僑民,但也有人聲稱高達12000人)[70]。其中只有相對較少的人與荷蘭的猶太教宗教機構有聯繫。21世紀以來,約有10000名荷蘭猶太人移居以色列。

截至2006年,荷蘭約有41000至45000人自認為是猶太人,或根據猶太教律法(halakha)被認定為猶太人,根據該律法,母親是猶太人的人被認定為猶太人。這些人中約有70%(約30000人)的母親是猶太人。另有30%的人父親是猶太人(約10,000至15,000人;2006年4月估計人數為12,470人)。正統猶太教徒不承認他們的身份[71][72],除非他們通過正統猶太教法庭(Bet Din)進行宗教皈依儀式。大多數荷蘭猶太人居住在荷蘭西部的主要城市(阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、烏得勒支);約44%的荷蘭猶太人居住在阿姆斯特丹,阿姆斯特丹被認為是荷蘭猶太人生活的中心。2000年,荷蘭猶太人口中有20%的人年齡在65歲或以上;猶太人的出生率較低。但正統猶太教徒的人口增長是一個例外,尤其是在阿姆斯特丹。

荷蘭約有150座猶太教堂;其中50座仍在用於宗教儀式。[73] 荷蘭的大型猶太社區位於阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙。

各種反猶事件持續發生。2014年,一座紀念戈林赫姆猶太人的紀念碑遭到破壞,該紀念碑是為了紀念二戰期間遇難的70名猶太人而建。評論人士將此類事件與中東持續緊張局勢聯繫起來。[74] 以色列信息與文獻中心(Centrum Informatie en Documentatie Israël)主任埃絲特·沃特(Esther Voet)於2014年向以色列議會(Knesset)表示,荷蘭猶太人對他們所認為的荷蘭日益嚴重的反猶主義感到擔憂。[75] 2015年發生了多起反猶事件:奧斯特豪特(Oosterhout)出現塗鴉[76],一名猶太男子在阿默斯福特(Amersfoort)遭到騷擾[77],奧德貝耶蘭(Oud-Beijerland)的一處猶太公墓遭到破壞。[78]

2015年6月,《電訊報》(De Telegraaf)刊登了由維爾韋·瓊克研究所(Verwey Jonker Institute)開展的關於青少年反猶主義的報告結果。調查顯示,反猶主義在穆斯林群體中更為普遍:12%的穆斯林受訪者對荷蘭猶太人持「負面」看法,而持此看法的荷蘭基督徒受訪者僅佔2%。約40%的穆斯林受訪者對以色列猶太人持「負面」看法,而持此看法的荷蘭基督徒受訪者僅佔6%。[79]

反誹謗聯盟(ADL)發布了《ADL全球100》(2019)[80],這是一項於2019年開展的國際調查,旨在衡量全球18個國家的反猶主義觀點。調查顯示,荷蘭有10%的人口持有反猶主義觀點。該調查包含11個代表反猶主義刻板印象的短語。例如,43%的受訪者同意「猶太人對以色列的忠誠度高於對荷蘭的忠誠度」這一說法,而20%的受訪者同意「猶太人在商界擁有過大的權力」。

2024年3月,荷蘭國王在荷蘭國家大屠殺博物館重新開放儀式上發表講話。此外,荷蘭還有紀念荷蘭猶太人的紀念碑和其他紀念場所。

當代宗教

荷蘭阿姆斯特丹的傑拉德·杜斯特拉特猶太會堂

在荷蘭3萬猶太人中,約有9000人(約佔30%)隸屬於七大猶太教組織之一。此外,還有一些規模較小的獨立猶太會堂。[需要引用]

正統猶太教

荷蘭大多數有宗教信仰的猶太人(即猶太社區的成員)隸屬於荷蘭以色列教會(NIK),該教會屬於(阿什肯納茲)正統猶太教。NIK擁有約5000名成員,分佈在四個司法管轄區(阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹和跨省拉比區)的36個會眾中(其中13個位於阿姆斯特丹及其周邊地區)。它比自由派猶太會堂聯盟(LJG)規模更大,是葡萄牙以色列宗教社群(PIK)的十三倍。荷蘭猶太會堂聯盟(NIK)成立於1814年。在1877年的鼎盛時期,它代表了176個猶太社區。到二戰時期,它擁有139個社區;如今,它由36個猶太會堂組成。除了管理大約36個猶太會堂外,NIK還負責管理荷蘭境內200多個猶太公墓(總共250個)。

1965年,梅爾·尤斯特拉比被任命為荷蘭首席拉比,他一直擔任此職直至2010年4月去世。[81]

規模較小的葡萄牙以色列宗教社群(PIK)實踐上屬於塞法迪猶太教,擁有約270個家庭的成員。它主要集中在阿姆斯特丹。雖然塞法迪猶太人早已在阿姆斯特丹定居,但該組織成立於1870年。歷史上,荷蘭的塞法迪猶太人與他們的阿什肯納茲猶太同胞不同,他們大多定居在少數幾個社區:阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹、納爾登和米德爾堡。只有阿姆斯特丹的猶太會堂在納粹大屠殺中倖存下來,並擁有足夠的成員維持其活動。

阿姆斯特丹有三所猶太學校,都位於布伊滕費爾德特區(Rosh Pina、Maimonides 和 Cheider)。Cheider 隸屬於哈雷迪正統猶太教。哈巴德運動共有十一位拉比,分別位於阿爾梅勒、阿默斯福特、阿姆斯特爾芬、阿姆斯特丹、哈勒姆、馬斯特里赫特、鹿特丹、海牙和烏得勒支。荷蘭的首席使者是拉比 I. Vorst 和 Binyomin Jacobs。後者是跨省拉比組織(荷蘭拉比組織)的首席拉比[82],也是Cheider的副主席。Chabad在荷蘭地區服務約2500名猶太人,在荷蘭其他地區服務人數不詳。此外,在布伊滕費爾德特還有一所由雅科夫·鮑爾拉比主持的哈雷迪立陶宛風格的猶太學院(Kollel)。該學院的成員後來在教育界和拉比界擔任其他職務,其中最著名的是西姆喬·斯坦頓拉比,他是日益壯大的哈雷迪社區Kehal Chassidiem的拉比。[83]

改革派猶太教

儘管荷蘭猶太人的數量正在減少[需要引用],但在過去幾十年裡,全國各地的自由派猶太社區卻在不斷發展壯大。自由派猶太教由德裔猶太難民於20世紀30年代初引入荷蘭,如今,荷蘭約有3500名猶太人與遍布全國的幾座自由派猶太教堂有聯繫。這些自由派猶太教堂分佈在阿姆斯特丹(成立於1931年;725個家庭,約1700名成員)、鹿特丹(1968年)、海牙(1959年;324個家庭)、蒂爾堡(1981年)、烏得勒支(1993年)、阿納姆(1965年;70個家庭)、哈克斯貝亨(1972年)、阿爾梅勒(2003年)、海倫芬(2000年;約30名成員)和南拉倫。荷蘭自由宗教猶太人聯盟(Verbond voor Liberaal-Religieuze Joden in Nederland,簡稱LJG)(上述所有社群均隸屬於該聯盟)是世界進步猶太教聯盟(World Union for Progressive Judaism)的成員。2006年10月29日,LJG更名為荷蘭進步猶太教聯盟(Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom,簡稱NVPJ)。NVPJ擁有十位拉比,其中包括:Menno ten Brink、David Lilienthal、Awraham Soetendorp、Edward van Voolen、Marianne van Praag、Navah-Tehillah Livingstone、Albert Ringer和Tamara Benima。

一座新的自由猶太會堂於2010年在阿姆斯特丹建成,距離現有的會堂僅300米。這是因為原會堂已無法滿足不斷增長的社群需求。阿姆斯特丹的自由派猶太教堂每月大約接到30個電話,諮詢者希望皈依猶太教。但最終完成皈依的人數要少得多。在一個現有約3500人的社區中,皈依自由派猶太教的人數可能高達200至400人。

阿姆斯特丹也是Beit Ha'Chidush的所在地,這是一個進步的宗教社區,由具有世俗和宗教背景的猶太人於1995年創立。他們希望創建一個更加開放、多元和充滿活力的猶太教。該社區接納來自各種背景的成員,包括同性戀者和混血猶太人(包括父親是猶太人的猶太人,這是荷蘭第一個這樣做的猶太社區)。Beit Ha'Chidush與美國的猶太復興運動有著聯繫。

重建派猶太教

位於代爾夫特的開放猶太會堂 OJG Klal Israël 成立於 2005 年底,旨在為所有猶太人建立一個包容的家園。首次禮拜於 2005 年 1 月 6 日在代爾夫特歷史悠久的 Koornmarkt 猶太教堂舉行。此後,除節假日外,每兩周舉行一次禮拜,輪流在周五晚上或周六早上舉行。Klal Israël 自 2009 年 11 月起加入猶太重建派社區。任何認同自己是猶太人、是猶太人或希望成為猶太人的人都可以參與其中。Klal Israël 是一個進步的平等主義社區,男女享有平等權利。祈禱書(siddurim)包含希伯來語文本、音標轉寫和荷蘭語翻譯。Klal Israël 提供 giur 儀式。自猶太歷5777年(2016年10月2日)起,漢娜·納坦斯(Hannah Nathans)擔任該猶太社區(kehilla,希伯來語為congregation)的拉比。

保守派猶太教

保守派猶太教(「Masorti」)於2000年傳入荷蘭,並在阿爾梅勒市建立了一個社群。2005年,荷蘭保守派猶太教社群(Masorti Nederland)擁有約75個家庭,主要分佈在大阿姆斯特丹-阿爾梅勒地區。該社群使用位於韋斯普市的一座建於19世紀的猶太教堂。其首任拉比是大衛·索滕多普(David Soetendorp)(生於1945年)。

在代芬特爾市還有第二個荷蘭馬索爾蒂猶太社區,名為馬索爾蒂猶太社區貝斯·肖沙納(Masorti Jewish Community Beth Shoshanna)[nl],成立於2010年,在19世紀的代芬特爾大猶太教堂舉行宗教儀式和其他活動。[需要引用]

猶太復興運動

猶太復興運動於20世紀90年代由卡羅拉·德·弗里斯·羅布爾斯(Carola de Vries Robles)首次引入荷蘭。[需要引用] 哈馬科爾猶太靈性中心(HaMakor – Center for Jewish Spirituality)是猶太復興運動目前的中心,由漢娜·納坦斯(Hannah Nathans)拉比領導。[84] 該中心不收取會員費,因此大多數活動需要付費參與。[85]

當代的教育和青年

猶太學校

荷蘭有三所猶太學校,均位於阿姆斯特丹,隸屬於荷蘭以色列教會協會(Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap,NIK)。羅什·皮納學校(Rosj Pina)是一所面向4至12歲猶太兒童的學校。儘管隸屬於正統猶太教組織NIK,但該校實行男女同校教育。它是荷蘭最大的猶太學校。截至2007年,該校共有285名學生。[86] 邁蒙尼德學校(Maimonides)是荷蘭最大的猶太高中。2005年,該校約有160名學生。雖然該校最初是一所猶太學校,並隸屬於NIK,但其課程設置是世俗的。[87] 切德爾學校(Cheider)由前抵抗戰士亞瑟·猶大·科恩(Arthur Juda Cohen)創辦,面向所有年齡段的猶太兒童提供教育。在這三所學校中,它是唯一一所具有哈雷迪(Haredi)背景的學校。該校實行男女分班教學,約有200名學生。[88]

海牙

澤馬赫·哈薩德幼兒園(Tzemach Hasadeh)是位於海牙的一所猶太幼兒園。該組織自 1997 年起活躍至今,設有猶太、荷蘭和以色列教育項目。[89]

猶太青年

荷蘭有多個猶太組織致力於服務猶太青年,其中包括:

Bne Akiwa Holland(Bnei Akiva)[90],一個宗教猶太復國主義青年組織。

CIJO[91],CIDI(Centrum Informatie en Documentatie Israël [nl])的青年組織,CIDI 是一個政治猶太青年組織。

Gan Israel Holland[92],Chabad 青年組織的荷蘭分部。

Haboniem-Dror,一個社會主義猶太復國主義青年運動。

Ijar[93],一個猶太學生組織。

Moos[94],一個獨立的猶太青年組織。

Netzer Holland[95],一個與 NVPJ 結盟的猶太復國主義青年組織。

NextStep[96],Een Ander Joods Geluid 的青年組織。

當代猶太醫療保健

荷蘭有兩家猶太養老院。一家是貝斯·沙洛姆(Beth Shalom),位於阿姆斯特丹,有兩個分院,分別是阿姆斯特丹布伊滕費爾德特(Amsterdam Buitenveldert)和阿姆斯特丹奧斯多普(Amsterdam Osdorp)。目前約有350位猶太老人居住在貝斯·沙洛姆。[97] 另一家猶太養老院是L.E.維瑟先生養老院(Mr. L.E. Visserhuis),位於海牙。[98] 約有50位猶太老人居住於此。兩家養老院均遵循正統猶太教教義,提供符合猶太教規的食物。兩家養老院都設有自己的猶太教堂。

阿姆斯特爾芬的阿姆斯特蘭醫院(Amstelland Hospital)設有猶太病房。這在西歐獨樹一幟,因為該醫院嚴格按照正統猶太教律法為猶太病人提供護理,並且只提供符合猶太教規的食物。[99]猶太病房成立於1978年,由尼古拉斯·圖爾普醫院和(猶太)中央以色列人病人護理中心合併而成。

西奈中心(Sinai Centrum)是一家猶太精神病醫院,在阿姆斯特丹、阿默斯福特(主要院區)和阿姆斯特爾芬設有分院,專註於精神健康護理,並為精神障礙人士提供照護和指導。[100] 它是目前歐洲唯一一家仍在運營的猶太精神病醫院。西奈中心最初主要服務於荷蘭的猶太裔群體,特別是二戰後面臨精神問題的納粹大屠殺倖存者。如今,西奈中心也為非猶太裔的戰爭和種族滅絕受害者提供護理。

猶太媒體

荷蘭的猶太電視和廣播節目由NIKMedia製作。 NIKMedia旗下包括猶太廣播公司(Joodse Omroep)[101],該公司每周日和周一在荷蘭第二電視台(Nederland 2)播出關於各種猶太主題的紀錄片、故事和訪談(5月底至9月初除外)。NIKMedia還負責在荷蘭第五廣播電台(Radio 5)播出音樂和訪談節目。

《新以色列周刊》(Nieuw Israëlitisch Weekblad)是荷蘭現存歷史最悠久的(猶太)周刊,擁有約6000名訂戶。它是許多荷蘭猶太人的重要新聞來源,關注國內和國際層面的猶太議題。《猶太周刊》(Joods Journaal)[102]創辦於1997年,與《新以色列周刊》相比,它被認為是一份更「光鮮亮麗」的雜誌。該雜誌非常關注以巴衝突。另一份在荷蘭出版的猶太雜誌是《Hakehillot》[103],由阿姆斯特丹猶太社區 (NIK) 和 PIK 聯合發行。面向更開放的猶太讀者群體,荷蘭猶太教協會 (NVPJ) 出版自己的雜誌《Levend Joods Geloof》(鮮活的猶太信仰),每年出版六期[104];同樣面向這一讀者群體的還有 Beit Ha'Chidush 出版的雜誌《Chidushim》[105]。

有一些猶太網站致力於向荷蘭猶太社區提供猶太新聞。其中最著名的當屬 Joods.nl,該網站關注荷蘭的大型猶太社區、麥地那地區、以色列以及猶太文化和青年發展。

阿姆斯特丹

主條目:阿姆斯特丹猶太人歷史

如今,阿姆斯特丹的猶太社區約有15,000人。[需要引用] 其中許多人居住在布伊滕費爾德特(Buitenveldert)、老南區(Oud-Zuid)和河畔區(River Neighbourhood)。布伊滕費爾德特被認為是一個很受歡迎的居住區,這得益於其低犯罪率和安靜的環境。

布伊滕費爾德特尤其擁有相當規模的猶太社區。在這個地區,猶太潔食隨處可見。這裡有幾家猶太潔食餐廳、兩家麵包店、猶太-以色列商店、一家披薩店,一些超市還設有猶太潔食專區。此外,該社區還擁有一家猶太養老院、一座正統猶太教堂和三所猶太學校。

文化差異

本部分需要更多引用以供驗證。請添加可靠來源的引用,以幫助改進本文。未註明來源的內容可能會被質疑並移除。(2024年2月)(了解如何以及何時移除此消息)

兩種文化的密切接觸也導致了荷蘭境內通婚率遠高於其他地區,因此許多荷蘭裔猶太人的姓氏似乎與其宗教信仰不符。幾個世紀以來,所有荷蘭猶太人都習慣以祖父母的名字為子女命名[需要引用],而這種做法通常被認為是塞法迪猶太人的專屬傳統。(其他地區的阿什肯納茲猶太人傳統上避免以在世親屬的名字為子女命名。)

1812年,荷蘭處於拿破崙統治之下,所有荷蘭居民(包括猶太人)都被要求向市政當局登記姓氏;此前只有塞法迪猶太人遵守這一規定。儘管阿什肯納茲猶太人此前並未進行公民登記,但許多人數百年來一直使用著一套非正式的姓氏系統。

同樣在拿破崙統治時期,1809年的一項法律規定,荷蘭猶太學校必須使用荷蘭語和希伯來語授課。這排除了其他語言的使用。意第緒語(阿什肯納茲猶太人的通用語)和猶太葡萄牙語(葡萄牙塞法迪猶太人之前的語言)在荷蘭猶太人中幾乎不再使用。一些意第緒語辭彙已被荷蘭語吸收,尤其是在猶太人口眾多的阿姆斯特丹。(這座城市也被稱為莫庫姆(Mokum),源自希伯來語「城鎮」或「地方」一詞「makom」。)

在當地的方言中還可以找到其他一些希伯來語辭彙,例如:Mazzel,源自希伯來語「mazel」,意為「好運」或「財富」;Tof,源自希伯來語「Tov」,意為「好」(如 מזל טוב – Mazel tov);以及 Goochem,源自希伯來語「Chacham」或「Hakham」,意為「智慧的」、「狡猾的」、「機智的」或「聰明的」,其中荷蘭語中的「g」發音類似於希伯來語字母表的第8個字母「Chet」或「Heth」的喉音。

荷蘭阿什肯納茲希伯來語的發音有一些獨特的特徵,使其與其他發音有所區別。最顯著的是,字母「ע」(ayin)的發音為「ng」(ngayin)。此外,某些母音的發音也與主流阿什肯納茲希伯來語的發音不同。[106]

經濟影響

猶太人在荷蘭殖民地的發展和國際貿易中扮演了重要角色,許多前殖民地的猶太人擁有荷蘭血統。然而,所有主要的殖民列強都在激烈爭奪貿易路線的控制權;荷蘭相對而言並不成功,並在18世紀陷入衰退。

許多農村地區的阿什肯納茲猶太人無法再維持生計,他們遷往城市尋找工作。這導致大量小型猶太社區徹底瓦解(主持大型宗教儀式需要十名成年男性)。整個社區遷往城市,導致猶太人口急劇增長。 1700年,阿姆斯特丹的猶太人口為6200人,其中阿什肯納茲猶太人和塞法迪猶太人人數幾乎相等。到1795年,這一數字增長至20335人,絕大多數是來自農村地區的貧困阿什肯納茲猶太人。到19世紀中葉,許多猶太人移居到其他國家,因為這些國家解放運動的推進為他們提供了更好的機會(參見「Chuts」)。

- [11/17]巨星萊因克爾退役后更威風 卻因」反猶「被趕出BBC王牌節目

- [11/18]一個不像神父的神父

- [11/18]虛實之間!! 川普革命新一輪年輕世代爭奪戰形勢分析

- [11/18]【真的辣眼】十八年浪漫散步 「七」秘訣娓娓道來

- [11/19]人生大逆襲之 高適 詩贈高市

- [11/20] 【本周看點】俄羅斯示意支持川普不再參與全球主義遊戲

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.博你一笑]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[博你一笑]博文更多

- 8288:美國坐收一帶一路漁人之利

- change?:高市早苗酷似慈禧太后 施政演說遭干擾被迫中止

- change?:【獨家】川普和普京的秘密和平計劃:他們如何摧毀英國的戰爭機器

- change?:班農展笑顏:無身份馬斯克為中共賣命 忽悠川總和民眾

- change?:達科他州立大學搞學運抵制川普國土安全部長

- change?:美國土安全部長用餐時錢包被竊 美國會議員購物時被騷擾謾罵

- change?:退休年齡推遲到60歲,青年就業減少16%」

- change?:加拿大反擊美國秀可愛不算too mean

- 8288:Deepseek寫的 vs ChatGPT寫的

- change?:美國新「中央軍委領導」與女兵舞會翩翩花絮

- 8288:一個中國無法同房共夢

- change?:韓國危機觀察:無槍瞎內戰,只怨沒大人?

- 鬍子太長了:試玩AI(1):中美Chatgpt對中國階級現狀的分析

- change?:孔子學院高材生教訓台灣人如何鑒用中文表達

- 8288:實事求是地說:這個社會失控的狀況十分驚人

- 8288:民主黨本次選舉大敗的原因終於找到了

- change?:2024年美國大選「全美山河一片紅」

- 8288:川普電話訓誡習近平

- 8288:為什麼俄烏戰爭里烏克蘭感覺要崩了?

- 8288:不談政治