- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

現在有了一個新的海洋——你能說出全部五個大洋的名字嗎?

在世界海洋日,國家地理的製圖師表示,環繞南極洲的湍急洋流使那裡的水域獨具特色,並配得上自己的名字:南大洋。

作者:莎拉·吉本斯

熟悉環繞南極洲的南大洋的人都知道,它與其他任何海洋都不同。

「任何去過那裡的人都很難解釋它為何如此令人著迷,但他們都會同意,那裡的冰川更藍,空氣更冷,山脈更險峻,風景比任何其他地方都更迷人,」美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的海洋科學家、國家地理探險家塞思·西科拉-博迪說道。

自1915年國家地理開始繪製地圖以來,它已確認了四大洋:大西洋、太平洋、印度洋和北冰洋。從6月8日(2021年)世界海洋日開始,它將承認南大洋為世界第五大洋。

「南大洋早已得到科學家們的認可,但由於國際上從未達成一致,我們從未正式承認它,」國家地理學會地理學家亞歷克斯·泰特說道。

南極

Matthew W. Chwastyk,

以及Soren Walljasper,

國家地理學會工作人員,埃里克·奈特

來源:NASA/JPL;綠色大理石

地理學家們一直在爭論南極洲周圍的水域是否擁有足夠獨特的特徵,足以擁有自己的名稱,或者它們僅僅是太平洋、大西洋和印度洋向南延伸的寒冷水域。

「從某種程度上來說,這有點像地理學上的書獃子氣,」泰特說道。多年來,他和國家地理學會的地圖政策委員會一直在考慮這一變化,因為他們觀察到科學家和媒體越來越多地使用「南大洋」一詞。

他補充說,這一變化符合學會保護世界海洋的倡議,旨在將公眾意識聚焦於一個特別需要保護的區域。

「我們一直在標記它,但我們的標記方式[與其他海洋]略有不同,」泰特說。「這一變化邁出了最後一步,表明我們希望承認它,因為它的生態隔離。」

海洋生物學家、國家地理探險家西爾維婭·厄爾對此次地圖更新表示讚賞。

「雖然只有一個相互連通的海洋,但國家地理正式將南極洲周圍的水域認定為南大洋,值得稱讚,」厄爾在一封電子郵件聲明中寫道。 「它被湍急的南極繞極流環繞,是唯一一個與其他三個大陸相連,並完全包圍一個大陸而非被它們包圍的海洋。」

南大洋的邊界

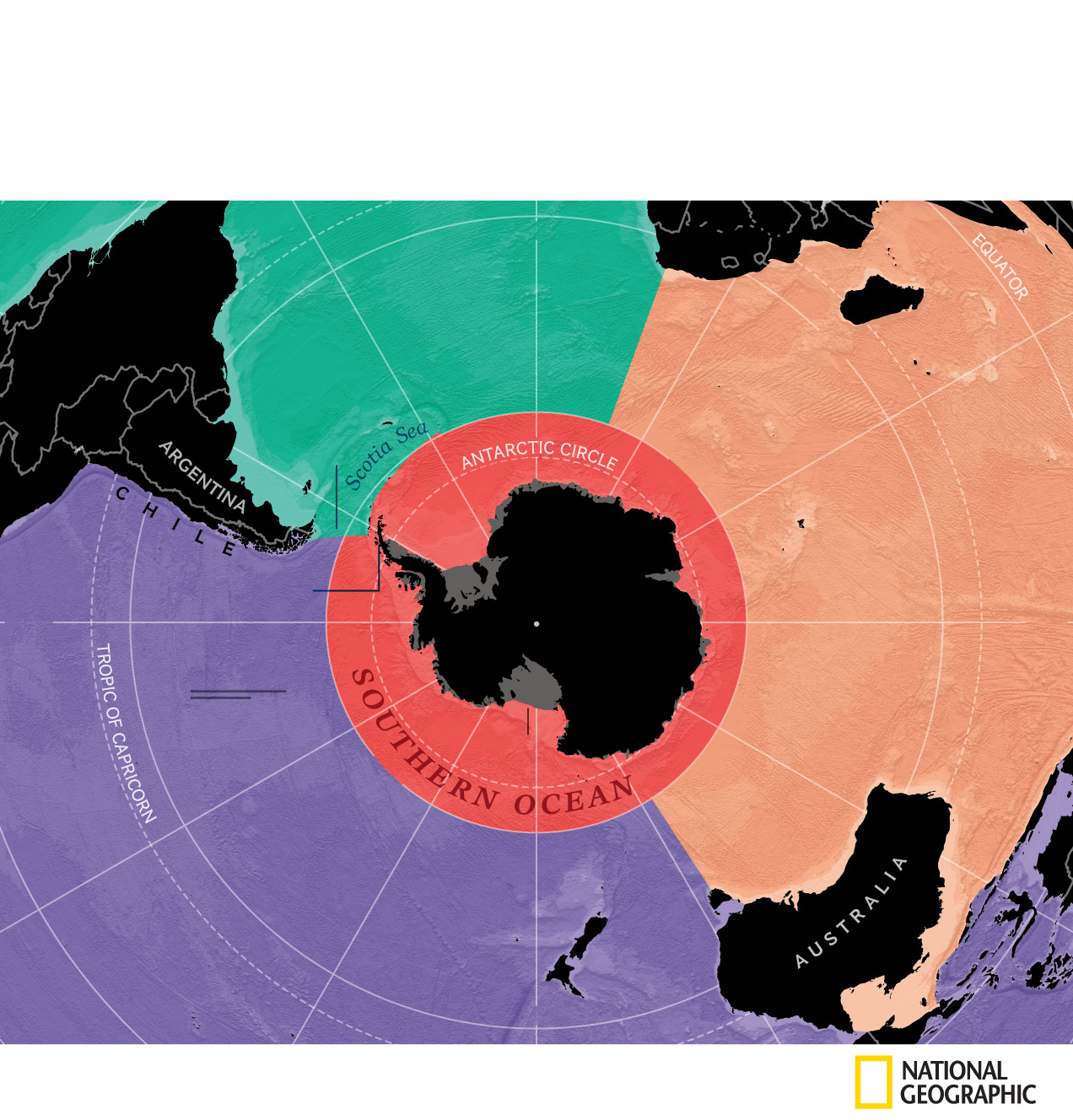

國家地理雜誌現在確認了五大世界大洋。南極洲周圍至南緯60度以內的大部分水域(不包括德雷克海峽和斯科舍海)構成了新確認的南大洋。

Matthew W. Chwastyk 和 Greg Ugiansky,國家地理雜誌工作人員

來源:NASA/JPL;國際水文組織 (IHO)

由洋流定義的海洋

其他海洋由環繞它們的大陸定義,而南大洋則由洋流定義。

>> More Videos

首席研究員、澳大利亞國立大學 (ANU) 澳大利亞研究理事會氣候系統科學卓越中心 (ARC Centre of Excellence for Climate System Science) 的安迪·霍格博士 (Dr Andy Hogg) 與新南威爾士大學的合作夥伴以及國家計算基礎設施 (National Computational Infrastructure) 的 VizLab 團隊攜手合作,使用高解析度海洋模型製作了該動畫。

該可視化動畫揭示了由漩渦產生的水下海洋風暴、從南極大陸架兩公裡外墜落至深淵的冷濃水瀑布,以及數百米高的水下巨浪。【評語:這無疑是我們見過的關於南極底層水生成的最佳可視化。做得好!】

科學家估計,南極繞極流 (ACC) 大約在3400萬年前形成,當時南極洲與南美洲分離。這使得水在地球底部暢通無阻地流動。

ACC 環流環繞南極洲,自西向東呈寬闊的波動帶狀,大致以南緯 60 度為中心——這條線現在被定義為南大洋的北部邊界。ACC 內部的海水溫度比北部海水低,鹽度也略低。

>> More Videos

深入探索:南極繞極流(ACC-Antarctic Circumpolar Current)

南大洋環流(ACC)從海面延伸至海底,輸送的水量比任何其他洋流都多。它匯入來自大西洋、太平洋和印度洋的海水,推動著被稱為「傳送帶」的全球環流系統,從而將熱量輸送到全球各地。沉入南極洲附近海底的寒冷稠密的海水也有助於將碳儲存在深海中。通過這兩種方式,南大洋對地球氣候都產生了至關重要的影響。

科學家們目前正在研究人類活動導致的氣候變化如何改變南大洋。科學家們已經了解到,流經ACC的海水正在變暖,但這對南極洲的影響程度尚不清楚。一些大陸冰蓋和冰架融化最快的地區正是ACC最靠近陸地的地方。

(閱讀更多關於氣候變化如何影響海洋傳送帶的信息。)

>> More Videos

為何船隻無法通過?世界上最危險的航道——德雷克海峽

獨一無二的環境

目前,通過圍封南極洲寒冷的南部海域,ACC 有助於保持南極洲的寒冷,並使南大洋的生態環境保持獨特。成千上萬的物種生活在那裡,而其他地方則沒有。

國家地理駐地探險家恩里克·薩拉指出,南大洋「擁有獨特而脆弱的海洋生態系統,是鯨魚、企鵝和海豹等奇妙海洋生物的家園」。

此外,南大洋也對其他地區的生態環境產生影響。例如,座頭鯨以南極洲附近的磷蝦為食,並遷徙到遙遠的北方,在南美洲和中美洲截然不同的生態系統中過冬。一些海鳥也會遷徙到南大洋。

國家地理學會希望通過引起人們對南大洋的關注,促進其保護工作。

幾十年來,工業捕撈對磷蝦和巴塔哥尼亞齒魚(以智利海鱸魚的名義銷售)等物種的影響一直是南大洋關注的問題。1982 年,該地區實施了捕撈限制。 2016年,世界上最大的海洋保護區(MPA)在西南極洲羅斯海建立。許多組織正在努力劃定更多海洋保護區,以保護南大洋最重要的魚類覓食地,例如南極半島附近。

「世界各國都支持保護其中一些區域免受工業捕撈的侵害,」薩拉說道。

繪製世界地圖

自20世紀70年代末以來,國家地理學會一直聘請地理學家負責監督每張已出版地圖的修改和調整。泰特自2016年以來一直在擔任這項工作。

他說,他以記者的方式處理這一過程。這包括緊跟時事,並關注誰控制著世界哪些地區。

「需要注意的是,這是一項地圖政策,而不是國家地理在[地緣政治]爭端中的立場,」他說。例如,國家地理的地圖顯示英國控制著福克蘭群島,儘管阿根廷也聲稱擁有該群島。在有爭議的地區,泰特與一個地理學家和編輯團隊合作,確定最能準確代表特定區域的名稱。

每周或每兩周進行一次小幅修改。像標註南大洋這樣的重大變化則較為罕見。

總體而言,國家地理在海洋名稱方面遵循國際水道測量組織 (IHO) 的規定。雖然 IHO 不直接負責確定海洋名稱,但它與聯合國地名專家組合作,在國際範圍內標準化海洋名稱。國際海道測量組織(IHO)在其1937年的指導方針中承認了南大洋的存在,但在1953年因爭議而廢除了這一名稱。此後,IHO一直在就此事進行審議,但尚未獲得其成員的完全同意,恢復南大洋的名稱。

然而,美國地理名稱委員會自1999年以來一直使用這個名稱。今年2月,美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)正式承認南大洋為一個獨立的名稱。

泰特表示,國家地理的新政策將影響學校里使用地圖的孩子們如何學習觀察世界。

「我認為最大的影響之一是通過教育,」他說。「學生們通過你正在研究的海洋來學習有關海洋世界的信息。如果你不把南大洋納入其中,你就無法了解它的具體內容以及它的重要性。」

>> More Videos

南大(冰)洋終於正名!國家地理宣布「第五大洋」存在,這意味著什麼?

>> More Videos

全球最大A23a冰山向北飄移 因洋流暫時卡在南極海域

- [05/12]繼續吐故納新? 川普解僱美國最高版權官員

- [05/12]最無恥的盤算? 為何川普說《華爾街日報》是中共喉舌

- [05/12]【直播】美國土安全部長在達科他州立大學畢業典禮講話(中文字幕)

- [05/13]美國首架AI戰鬥機蓄勢待發!重啟二戰軍事基地對抗中國

- [05/13]美中關稅戰之 談判擺姿態 來回大小變

- [05/13] 多麼不同?認識世界的新海洋

- [05/14]美國的底層邏輯與川普傲視歐(中)的關係

- [05/14]最高法院支持川普跨性別軍人禁令 美軍重回戰鬥本色

- [05/14]川普正訪問世上最富三國 --以下是他們的願望清單

- [05/15]「美國夢」將成為一種回憶,並淪為當代的笑柄---當自殺成為國策

- [05/15]名家2025畢典主講:美國最偉大復興的希望不在哈佛在這裡

- [05/15]200多年前工業革命,英國死命技術封鎖,美國怎麼辦?

- [05/15]《紐郵》專欄:卡達送川飛機如XX送克司機 會毀掉他的總統任期

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.流水日記]

評論 (0 個評論)

change?最受歡迎的博文

其它[流水日記]博文更多

- Brigade:伐樹

- Brigade:霸王硬上弓

- BANGZI:周末搭柵欄,腰酸背痛,估計省了不少銀子

- 老地雷:人生下半場

- Brigade:法國文人和政客

- Smilingsnow:觀影哪吒2

- 鬍子太長了:一句話感慨:川普的屁股摸不得了?

- Brigade:如何以DeepSeek為契機實現信息技術全面超美?

- 鬍子太長了:幾點小感觸

- Brigade:地主的學費

- 釣魚城:為什麼湖南出了那麼多歌唱家?兼談四川和湖南吃辣的區別

- 謝盛友:我兒子曾經是「國王」

- 休里:「智」與「愚」的理解

- 異域堂:看夠黨國官僚的腐敗,我離開了中國。

- Brigade:人性的證明(續)

- Brigade:疏通下水道

- 老地雷:退休后的老師夢:從流行病學到流行歌曲

- 海外思華:做女人真是太難了----一個女同事不幸的遭遇

- travel1111:美國的數學老師們有創意啊

- julesoy:越來越窄的中間地帶