- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

達特茅斯學院有一尊位置顯著造型不凡的詩人弗羅斯特的雕像,表明對這位偉大詩人校友的推崇和自豪。其實,弗羅斯特在達特茅斯沒上幾天學就離開了。又去了哈佛,時間比較長一些,感覺「也不夠好」。詩人心事當拿雲,尤其是天才詩人豈是教室匠人可以教導的?

下面這篇是關於達特茅斯舉辦紀念偉大詩人惠特曼《草葉集》出版150周年,本次展覽將重點展示達特茅斯學院圖書館豐富的沃爾特·惠特曼藏品。您將見證惠特曼生前《草葉集》的驚人發展,以及二十世紀對這本堪稱美國文學史上最重要的詩集的解讀。此外,展覽還將展出一系列與惠特曼1872年參加畢業典禮相關的資料。沃爾特·惠特曼作品概要

展覽由勞拉·布朗斯坦和傑伊·薩特菲爾德策劃,於2005年9月10日至10月31日在1965級展廳展出。

您可以下載本次展覽的藏品清單:綠草清單。

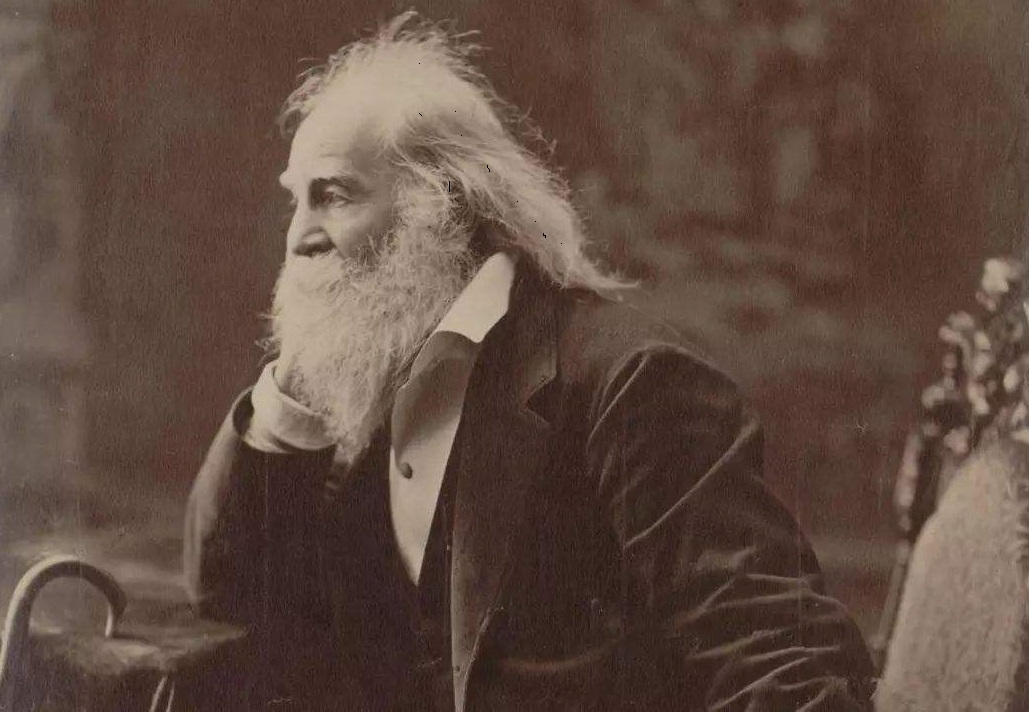

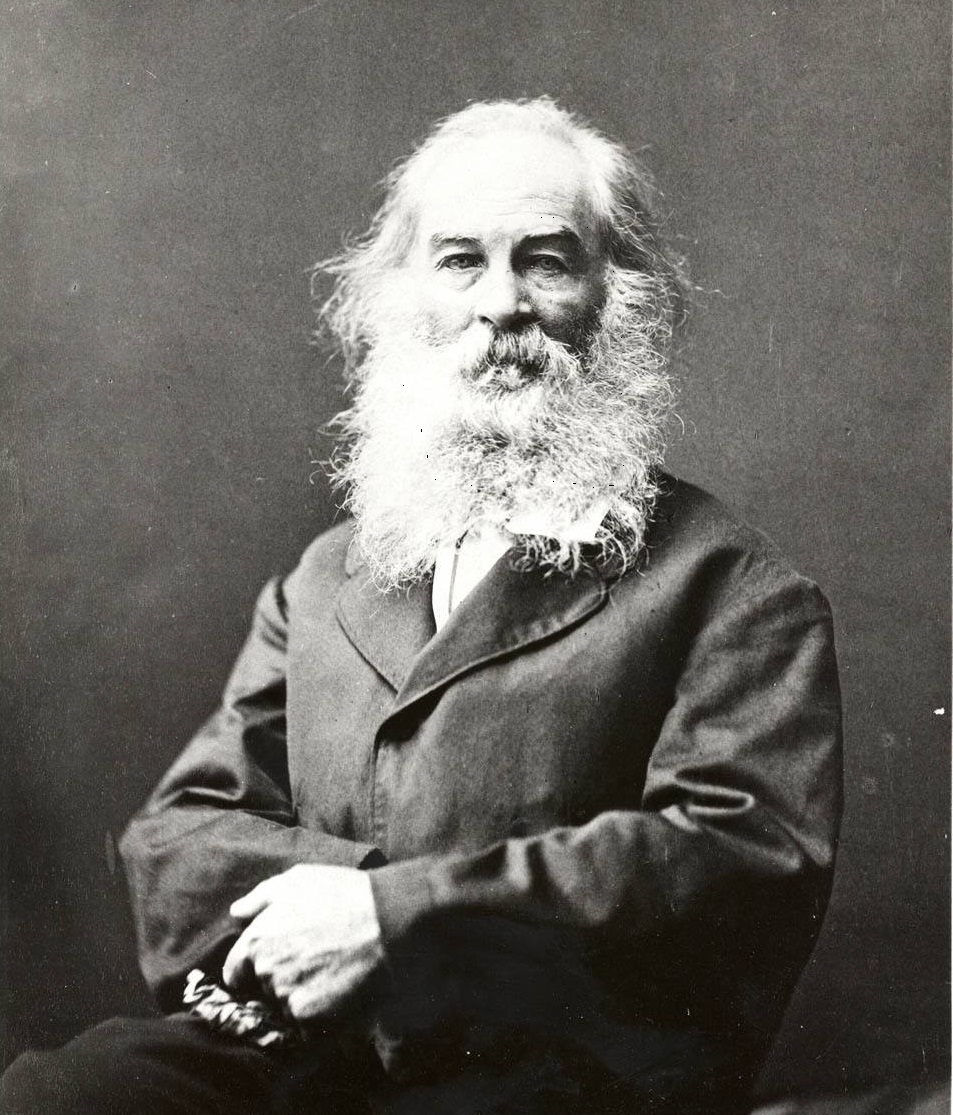

1872年6月26日,一位留著鬍鬚、體魄強健、名氣不大卻頗具影響力的詩人出現在達特茅斯學院的畢業典禮上,為畢業生和教職員工朗誦畢業詩。賬簿上只簡單地列著「詩人17.50美元」,沃爾特·惠特曼並非顯而易見的選擇。事實上,據報道,他受美國文學協會邀請,旨在冒犯達特茅斯學院教職員工中那些文雅保守的人士。在大多數美國文學圈,惠特曼也被認為是不雅之物。他有支持者——其中或許以拉爾夫·沃爾多·愛默生為首——他的詩歌也能從《大西洋月刊》等知名文學雜誌上獲得豐厚的稿酬。但對於美國中產階級讀者以及大多數新英格蘭學院的教職員工來說,他那奔放的自由詩過於感性,也過於標新立異,不符合他們的喜好。

目擊者對朗誦會的描述不一:有人聲稱一位衣冠不整的詩人含糊不清地朗誦了一首難以理解的詩,而另一位則聲稱他朗誦得非常清晰優美。惠特曼本人向紐約媒體提供了一份新聞稿,但顯然從未被使用過,儘管《紐約時報》和《波士頓每日廣告報》都派記者到場報道了畢業典禮。

我寫這篇文章的時候,這裡景象奇特:一個美麗的古老新英格蘭村莊,已有150年歷史,寬敞的房屋和花園,高大的榆樹,綿延的山丘——一切都舒適宜人,卻又極具美國特色——整天都看不到非洲人——沒有一絲灰塵——看不到也聽不到一輛汽車——到處都是綠草——沒有一絲煤焦油的氣味。——我寫這篇文章的時候,一群人正在房子前面的大草坪上打棒球——天氣對我來說再合適不過了——陰天,但沒有下雨。親愛的沃爾特。(It is a curious scene here, as I write, a beautiful old New England village, 150 years old, large houses and gardens, great elms, plenty of hills—every thing comfortable, but very Yankee—not an African to be seen all day—not a grain of dust—not a car to be seen or heard—green grass everywhere—no smell of coal tar.—As I write a party are playing base ball on a large green in front of the house—the weather suits me first rate—cloudy but no rain. Your loving WALT.)

布利斯·佩里。《沃爾特·惠特曼:他的生平與作品》。波士頓:霍頓·米夫林出版社,1906年。貝克·貝里出版社,816 W59 BP。

沃爾特·惠特曼。《如同一隻強壯的鳥兒,自由地展翅翱翔》。華盛頓特區:無頁,1872年。珀克·S·布朗贈。華盛頓特區歷史出版社,PS3207 .A1,1872年。

威廉·懷特。《惠特曼在達特茅斯》。轉載自《長島人報》,1972年6月1日。華盛頓特區歷史出版社,PS3231 .W53。

伊麗莎白·波特·古爾德。《沃爾特·惠特曼與達特茅斯學院》。《達特茅斯雙月刊》(1906年8月):319-325。勞納手稿,900622。

E. 惠特雷·科蒂。《沃爾特·惠特曼》。

「達特茅斯畢業典禮」,《波士頓每日廣告報》,1872年6月27日。

達特茅斯學院聯合兄弟會。執行委員會手冊,1858-73年。聯合兄弟會記錄,第4盒。勞納手稿DO-4。

請注意頁面底部的「畢業典禮費用」:「演說家62.50美元,詩人17.50美元,團隊及酒店2.12美元,樂隊40.00美元,海報1.00美元,額外作業1.85美元。」

沃爾特·惠特曼。致拉爾夫·沃爾多·愛默生的信。1868年11月30日。

沃爾特·惠特曼。致彼得·道爾的信,1872年6月26日。載於弗朗西斯·布朗編輯的《達特茅斯讀本》。漢諾威:達特茅斯學院,1969年。勞納華盛頓特區歷史出版社,LD1438.B76 c.2。

二:《草葉集》

150年前,沃爾特·惠特曼自費出版了《草葉集》的初版。這本薄薄的書僅收錄12首詩,由福勒-威爾斯公司(Fowler and Wells)出版,該公司以在美國推廣顱相學而聞名。《草葉集》體現了詩人的本性,它是一件不斷創作的作品,一部有機生長的文本。惠特曼在之後的每一個版本中都對文本進行了補充和修改。到1892年,《草葉集》已收錄389首詩。

最初的評論並不樂觀:正如弗蘭克·萊斯利的《新聞畫報》開始尖刻地寫道:「我們在桌子上(並將把它扔進火里)發現了一本薄薄的八開本,印刷精美,裝訂精美,書名也像上面提到的那樣古怪。」 約翰·格林利夫·惠蒂爾也對此表示厭惡,據說他把他的那本扔進了火里。但拉爾夫·沃爾多·愛默生在寫給惠特曼的信中寫道:「我向你致敬,開啟你偉大的職業生涯。」第二版的書脊印有愛默生的推薦,並收錄了一系列正面和負面的評論,將這位詩人置於美國文學進程中一場大辯論的中心。

《草葉集》之所以震驚評論家,部分原因在於它對自我的令人不安的感性呈現,迫使讀者直面。卷首插畫與傳統的作家形象形成鮮明對比,展現了這位留著鬍鬚的詩人自信滿滿的姿態,歪著頭,一隻手叉腰,另一隻手插進他那體力勞動者的褲兜里。他挑釁地凝視著讀者的眼睛,挑釁著讀者進入文本。讀者在卷首插畫中看到一篇導言,概述了詩人在民主社會中的角色,隨後是尚未定名的《自我之歌》:

我為自己慶賀

我所承擔的,你也應承擔,

因為屬於我的每一粒原子,也同樣屬於你。

我悠閑地遊盪,邀請我的靈魂,

我倚靠著,悠閑地……觀察著一株夏草。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。紐約布魯克林:新版,1855年。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。1855年文本的傳真版。緬因州波特蘭:托馬斯·伯德·莫舍;威廉·弗朗西斯·蓋博,1920年。勞納瓦爾出版社,816W59 S81。

由喬治·馬修·亞當斯通過圖書館之友捐贈。

沃爾特·惠特曼。《題詞》草稿。約1867年。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。波士頓:塞耶和埃爾德里奇出版社,1860-61年。由喬治·馬修·亞當斯通過圖書館之友捐贈。 Rauner Val 816 W59 S8121。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。紐約:[W. E. Chapin],1867年。Rauner Val 816 W59 S8134。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。作者版,附寫生肖像。新澤西州卡姆登:無版,1876年。Rauner Val 816W59 S813。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。華盛頓特區;紐約:史密斯和麥克杜格爾出版社,1872年。Rauner Val 816 W59 S8124。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。作者版。新澤西州卡姆登:無版,1882年。Rauner Val 816 W59 S8133。

《草葉集》印記:美國和歐洲對《草葉集》的批評。波士頓:塞耶和埃爾德里奇出版社,1860年。由喬治·馬修·亞當斯通過圖書館之友捐贈。Rauner Val 816 W59 S8192。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。紐約布魯克林:無版,1856年。Rauner Val 816W59 S811。

沃爾特·惠特曼。致詹姆斯·斯皮德的信。1866年10月13日。

愛德華·埃弗里特·黑爾。《草葉集》評論。《北美評論》82(1856年):275-77。圖書館存放處051 N812卷82,1856年。

「一把奇怪的刀刃。」《Punch》30(1856年4月26日):169。Rauner Sine Serials AP101 .P8卷30,1856年。

三:惠特曼與精裝印刷

惠特曼浪漫而極具個人主義色彩的詩歌,引起了一代印刷師、設計師和插畫家的共鳴,他們致力於將傳統的工藝美學重新融入書籍藝術。他們也自詡為一種將生活與藝術融為一體的富有遠見的文化的創造者。從20世紀20年代末到50年代初,《草葉集》的印刷版獲得了非凡的關注。雙日多蘭出版社(Doubleday Doran)出版了一本盒裝的「豪華版」,封面設計成編織的草葉形狀。羅克韋爾·肯特(Rockwell Kent)為遺產出版社(Heritage Press)繪製了插圖,愛德華·韋斯頓(Edward Weston)則為限量版俱樂部(Limited Editions Club)收集了照片,作為文本的配圖。

最著名的精裝版是由新興的蘭登書屋於1929年委託出版的。20世紀20年代,精裝書籍市場火爆,貝內特·瑟夫(Bennett Cerf)希望藉此機會獲利。他委託格拉布霍恩出版社以出版社所能設計出的最「精美」的版式,出版了一本「粗獷之作」,以此為蘭登書屋打響名聲。《格拉布霍恩草葉集》封面雄偉壯麗,卻又不合時宜,封面由實心橡木板製成,配以安傑洛·瓦倫蒂創作的現代木刻版畫,令人聯想起初版,堪稱精良印刷工藝之美與奢華的典範。

沃爾特·惠特曼。《沃爾特·惠特曼的藍皮書:1860-61 年《草葉集》——包含其手稿增補和修訂的部分。紐約:紐約公共圖書館,1968 年。勞納珍本 PS3201 1860c c.2。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。紐約:蘭登書屋,1930 年。勞納出版社 G752wh。

沃爾特·惠特曼。《草葉集》。羅克韋爾·肯特插畫。紐約:Heritage Press,1936年。Rauner Presses H425w。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。愛德華·韋斯頓攝影插圖。紐約:限量版俱樂部,1942年。Rauner Val 816 W59 S817。

「沃爾特·惠特曼《草葉集》出版百年展」。佛羅里達州溫特帕克:米爾斯紀念圖書館,1955年。埃德溫·O·格羅弗論文。

劉易斯·M·斯塔克和約翰·D·戈登,《沃爾特·惠特曼《草葉集》:紐約公共圖書館萊昂·惠特曼收藏和伯格收藏百年展》。紐約:紐約公共圖書館,1955年。Baker Berry 816 W59 AN45。

沃爾特·惠特曼,《草葉集》。紐約:Doubleday, Doran, and Co.,1940年。H.T.格雷戈里捐贈。 Rauner Illus D224w。

約翰·格林里夫·惠蒂爾。《約翰·格林里夫·惠蒂爾詩集》。波士頓:蒂克諾和菲爾茲出版社,1857年。Rauner Val 816 W62 L2。

不知大家是否跟我一樣,很喜歡讀詩,不管是我們自己的古體詩、唐詩、現代詩還是國外的詩歌,比如莎翁十四行詩、日本俳句,或者是西方格律詩、自由詩,我都很喜歡。在國外的詩人裡邊,我特別喜歡一個人,他就是惠特曼。他是美國著名的詩人。他的代表作品有詩集《草葉集》,相信那首《哦,船長,我的船長》,一度感動了很多的人,反正我當時讀完,真的被感動的熱淚盈眶。

惠特曼出生在19世紀初,逝世於19世紀尾端,他是19世紀美國很有代表性、很著名的詩人之一。他一共有九個兄弟姐妹,惠特曼在家中排名第二。惠特曼小時候只上了六年學,然後就在印刷廠當學徒,所以他基本上都是靠自學知識及收穫學問,他很喜歡讀荷馬、莎士比亞和但丁的作品,這三位重量級大師對他今後的寫作和創作之路有著極其深遠的影響。

做了幾年印刷廠工作之後,他還在學校當過教師,在報社做過編輯和自由撰稿人,也當過記者。他天性自由散漫,喜歡四處遊盪,喜歡接近各個行業各個群體的大眾,這性情也體現在他作品風格中。

1855年,《草葉集》第一版問世,當時一共包含12首詩,當《草葉集》,第九版問世的時候,詩集中已經共收383首詩了,其中最長的一首詩名字叫做《自己的歌》,這首詩一共是1336行,詩中多次提到了草葉,因為小草象徵著平凡普通,「哪裡有土,哪裡有水,哪裡就長著草」,詩人藉助草葉表達自己的追求,《草葉集》也是惠特曼最重要的著作。

惠特曼不僅是一位優秀的詩人,還是一位人道主義者,是一位優秀的民主戰士。南北戰爭期間,他主動到華盛頓去充當護工,照顧護理傷員。當時他的生活非常艱苦,他只能靠抄寫維持生活,卻把省下來的錢都用在了傷員的身上。在他當護工的兩年時間,他接觸了大概有十萬名士兵,這些人中有很多在日後還跟他一直保持著聯繫。

1892年3月26日,也就是128年前的今天,惠特曼逝世,享年73歲。今天,我從惠特曼最具有代表性的八首詩中,節選出個人比較喜歡的部分,跟大家一同分享。讓我們在這些美妙的詩歌中感受惠特曼的草葉之風吧。

我聽見美國在歌唱,

我聽見各種各樣的歌,

那些機械工人的歌,

每個人都唱著他那理所當然地快樂而又雄偉的歌

——節選《我聽見美國在歌唱》· 惠特曼

一隻沉默而耐心的蜘蛛,

我注意它孤立地站在小小的海岬上

注意它怎樣勘測周圍的茫茫空虛,

它射出了絲,絲,絲,從它自己之小,

不斷地從紗綻放絲,不倦地加快速率。

——節選《一隻沉默而耐心的蜘蛛》· 惠特曼

哦.船長,我的船長!我們險惡的航程已經告終,

我們的船安渡過驚濤駭浪,我們尋求的獎賞已贏得手中。

港口已經不遠,鐘聲我已聽見,萬千人眾在歡呼吶喊,

目迎著我們的船從容返航,我們的船威嚴而且勇敢。

可是,心啊!心啊!心啊!

哦.殷紅的血滴流瀉,

在甲板上,那裡躺著我的船長,

他已倒下,已死去,已冷卻。

——節選《哦,船長,我的船長》· 惠特曼

我在路易斯安那看見一棵櫟樹在生長,

它獨自屹立著,樹枝上垂著苔蘚,

沒有任何伴侶,它在那兒長著,進發出暗綠色的歡樂的樹葉,

它的氣度粗魯,剛宜,健壯,使我聯想起自己

——節選《我在路易斯安那看見一棵櫟樹在生長》· 惠特曼

眼淚!眼淚!眼淚!

黑夜中獨自落下的眼淚,

在蒼白的海岸上滴落,滴落,滴落,任沙粒吸凈,

眼淚,星光一絲不見,四下一片荒涼和漆黑,

潮濕的淚,從遮蓋著的眼眶中飄墜下來

——節選《眼淚》· 惠特曼

別哭,孩子

別哭,我的寶貝,

讓我來吻干你的眼淚,

這陣可怕的烏雲不會永久氣盛凌人的,

它們不會長久霸佔天空,吞滅星星只不過是幻象,

耐心的等吧,過一晚,木星一定又會出現

——節選《黑夜裡在海灘上》· 惠特曼

從滾滾的人海中,一滴水溫柔地向我低語:

"我愛你,我不久就要死去;

我曾經旅行了迢遙的長途,只是為的來看你,和你親近,

因為除非見到了你,我不能死去,

因為我怕以後會失去了你。"

——節選《從滾滾的人海中》· 惠特曼

我讚美我自己,歌唱我自己,

我承擔的你也將承擔,

因為屬於我的每一個原子也同樣屬於你。

我閑步,還邀請了我的靈魂,

我俯身悠然觀察著一片夏日的草葉。

——節選《我自己的歌》· 惠特曼

忠 貞 [ Tommyleea 譯]

不知道還有怎樣的忠貞

勝過岸對海的一往情深 —

守住了一個弧度,

默數無盡的往複。

The heart can think of no devotion

Greater than being shore to the ocean--

Holding the curve of one position,

Counting an endless repetition.

鬼 屋 [周旋久 譯 ]

我住在一間孤獨的房子里,

它多個夏天前就已經消失,

除地窖的殘垣已無跡可尋,

這地窖在白天有日光灑進,

長滿了野生的紫莖覆盆子。

越過葡萄藤掩蔽的破柵欄,

樹林回到了先前的田地間;

果園裡早已經是雜樹交長,

啄木鳥砍剁於新樹老樹上;

去水井的小路也已被埋湮。

我懷著莫名的悲痛住在這

再沒有癩蛤蟆沐浴塵土的

這條被棄置而遺忘的路邊

已消失的一間僻房子裡面。

夜來了;黑蝙蝠上下翻飛著;

歐夜鷹即將來扯開大嗓門,

噤聲后咯咯叫又四處撲棱;

一次又一次我遠遠就聽見

它在還沒有到這地方之前

就大聲發表它自己的高論。

夏夜裡小小的孤星光朦朦,

不知道這些都是誰不作聲

和我一起在這昏黑處安身, ——

低丫的樹木下有墓碑橫陳,

覆苔的名字肯定已看不清。

他們都不知倦,卻遲緩悲傷,

雖則有緊挨的少女和少男, ——

他們中沒有誰曾放聲歌唱,

但考慮到世上的種種情況,

他們已算是極親密的夥伴。

Ghost House

I dwell in a lonely house I know

That vanished many a summer ago,

And left no trace but the cellar walls,

And a cellar in which the daylight falls,

And the purple-stemmed wild raspberries grow.

O'er ruined fences the grape-vines shield

The woods come back to the mowing field;

The orchard tree has grown one copse

Of new wood and old where the woodpecker chops;

The footpath down to the well is healed.

I dwell with a strangely aching heart

In that vanished abode there far apart

On that disused and forgotten road

That has no dust-bath now for the toad.

Night comes; the black bats tumble and dart;

The whippoorwill is coming to shout

And hush and cluck and flutter about:

I hear him begin far enough away

Full many a time to say his say

Before he arrives to say it out.

It is under the small, dim, summer star.

I know not who these mute folk are

Who share the unlit place with me--

Those stones out under the low-limbed tree

Doubtless bear names that the mosses mar.

They are tireless folk, but slow and sad,

Though two, close-keeping, are lass and lad, --

With none among them that ever sings,

And yet, in view of how many things,

As sweet companions as might be had.

From A Boy's Will (1913)

十一月來客 [周旋久 譯 ]

當我們在一起,我的愁楚

認為秋季的這些陰雨天

在所有日子中最為悅目。

她愛那叢光禿禿的枯樹;

牧場的濕徑她走了個遍。

她興起不讓我呆在家裡,

她話多而我樂意聽她侃:

她很高興鳥兒們已消失;

她很高興普通的灰毛衣

在迷濛煙雨中銀光閃閃。

還有那荒涼落寞的樹林,

消隱的大地,陰沉的長天,

她看得真切的種種美景

她當我沒有欣賞的眼睛,

並責問我為什麼看不見。

我並非直到昨天才明白

在雪天還沒有來臨之前

荒涼的十一月多麼可愛,

但不必徒勞向她作交代,

何況它們勝過她所讚歎。

My November Guest

My sorrow, when she's here with me,

Thinks these dark days of autumn rain

Are beautiful as days can be;

She loves the bare, the withered tree;

She walks the sodden pasture lane.

Her pleasure will not let me stay.

She talks and I am fain to list:

She's glad the birds are gone away,

She's glad her simple worsted grey

Is silver now with clinging mist.

The desolate, deserted trees,

The faded earth, the heavy sky,

The beauties she so truly sees,

She thinks I have no eye for these,

And vexes me for reason why.

Not yesterday I learned to know

The love of bare November days

Before the coming of the snow,

But it were vain to tell her so,

And they are better for her praise.

From A Boy's Will (1913)

無人理會 [周旋久 譯 ]

他們任我們走向了這一方,

好像已證實我們倆走錯路,

我們才有時候坐在僻路旁,

面帶淘氣相、浪蕩相、甜美相,

試一試能不能覺得不孤獨。

In Neglect

They leave us so to the way we took,

As two in whom them were proved mistaken,

That we sit sometimes in the wayside nook,

With mischievous, vagrant, seraphic look,

And try if we cannot feel forsaken.

附記:細味這首小詩,有頗值得注意處。甫讀第一行,潛意識中會把

the way we took 理解為 「 我們的行事方式 」 。而近視全詩,才發覺用的是字面意義 ——「 我們選走的這條路 」

。這是一種特殊的修辭方式,似無習名,姑且稱之為 「 語義還原 」 。有些詞語引申義很常用,結果本義反而弱化,偶爾返用其本義,往往可收 「

平字見奇 」 的效果。謂我不信,可接著體會第二行的 mistaken 一詞。可惜這在譯文中未能得以保留。漢語中這一修辭方法也偶爾可見,如 「

實踐英倫三島 」 (用例疑見余光中《天方飛毯,原來是地圖》),又如 「 韻腳踏實 」 ,皆用此法。

向晚出遊 [周旋久 譯 ]

當我穿過已收割的田園,

那些無頭的稻草

平覆如茅屋露濕的屋頂,

半掩住花園小道。

而當我走進花園地里時,

黯淡的鳥兒振翅

飛出蓬亂的枯草的響聲

悲傷過任何言辭。

牆邊的一棵樹枝幹光禿,

卻見一褐色殘葉,

我料想,是受我幽思所擾,

從枝頭簌簌凋謝。

再前行不遠我停下腳步,

把僅存的紫菀花

褪落的片片藍色拾起來,

再次帶給你一把。

A Late Walk

When I go up through the mowing field,

The headless aftermath,

Smooth-laid like thatch with the heavy dew,

Half closes the garden path.

And when I come to the garden ground,

The whir of sober birds

Up from the tangle of withered weeds

Is sadder than any words

A tree beside the wall stands bare,

But a leaf that lingered brown,

Disturbed, I doubt not, by my thought,

Comes softly rattling down.

I end not far from my going forth

By picking the faded blue

Of the last remaining aster flower

To carry again to you.

割 草 [周旋久 譯 ]

樹林邊從沒有任何別的聲音,

只有我的長柄鐮對土地咕唧。

它都嘀咕些什麼?我可說不清;

可能說的是太陽的那股熱勁,

也可能是說周圍沒半點聲息 ——

所以它這才把話音壓得老低。

它可沒夢到忙裡得閑的造化,

或仙女精靈手中的大把黃金:

真相以外的東西好像都無力

滿足使窪地成排的真摯愛情,

沒有勉強戳起的花蕊 ( 白蘭花 ) 、

一條綠瑩瑩的蛇受驚可不行。

事實是幹活所知的最美的夢。

我的鐮刀窸窣只等乾草晒成。

Mowing

There was never a sound beside the wood but one,

And that was my long scythe whispering to the ground.

What was it it whispered? I knew not well myself;

Perhaps it was something about the heat of the sun,

Something, perhaps, about the lack of sound—

And that was why it whispered and did not speak.

It was no dream of the gift of idle hours,

Or easy gold at the hand of fay or elf:

Anything more than the truth would have seemed too weak

To the earnest love that laid the swale in rows,

Not without feeble-pointed spikes of flowers

(Pale orchises), and scared a bright green snake.

The fact is the sweetest dream that labor knows.

My long scythe whispered and left the hay to make.

給解凍的風 [周旋久 譯 ]

跟雨來吧,大聲的西南風!

帶唱歌的來,帶搭窩的來;

給那朵埋葬的花一個夢;

使積雪的路邊水汽蒸騰;

找到那白色下面的褐色;

可不管你今晚做些什麼,

洗洗我的窗吧,讓它流動,

融掉它吧就像冰雪消融;

融掉玻璃只把窗欞留下,

像是隱居教士的十字架;

灌進我這窄溜溜的房間,

將掛在牆上的畫幅搖晃;

嘩嘩嘩將這些書頁翻遍,

把詩篇滿地散開,

把詩人趕出門外。

To the Thawing Wind

Come with rain, O loud Southwester!

Bring the singer, bring the nester;

Give the buried flower a dream;

Make the settled snowbank steam ;

Find the brown beneath the white;

But whate'er you do tonight,

Bathe my window, make it flow,

Melt it as the ice will go;

Melt the glass and leave the sticks

Like a hermit's crucifix;

Burst into my narrow stall;

Swing the picture on the wall;

Run the rattling pages o'er;

Scatter poems on the floor;

Turn the poet out of door.

From A Boy's Will (1913)

群 星 [周旋久 譯 ]

他們如此數不勝數地麇集

在這紛亂的飄雪上,

成片的雪花飛揚高齊樹端,

當著那冬風鼓盪! ——

彷彿對我們命運感到好奇,

看我們將蹣跚腳步

印上白雪卧處,走進黎明

看不見的安息之處, ——

可那些星星並無愛恨之意,

就如同一些雪白的

密涅瓦雪白的大理石眼睛

全沒有天賦的視力。

Stars

How countlessly they congregate

O'er our tumultuous snow,

Which flows in shapes as tall as trees

When wintry winds do blow!—

As if with keenness for our fate,

Our faltering few steps on

To white rest, and a place of rest

Invisible at dawn, —

And yet with neither love nor hate,

Those stars like some snow-white

Minerva's snow-white marble eyes

Without the gift of sight.

牧 場 [周旋久 譯 ]

我這就前往牧場清理那口泉,

我逗留只為將落葉撥到一邊

(還等看泉水重又變清吧我想):

我不會去太久。 —— 你也來吧。

我這就出去把那牛犢牽過來,

它正在母馬身邊站著,好年輕。

她用舌頭舔它時它蹣跚不定。

我不會去太久。 —— 你也來吧。

The Pasture

I'm going out to clean the pasture spring;

I'll only stop to rake the leaves away

(And wait to watch the water clear, I may):

I sha'n't be gone long.--You come too.

I'm going out to fetch the little calf

That's standing by the mother. It's so young,

It totters when she licks it with her tongue.

I sha'n't be gone long.--You come too.

進入自我 [周旋久 譯 ]

我願之一是那些陰翳的樹叢

如此老而密幾乎不透一絲風

非徒為過去那般陰沉的面具

而是延生到界臨死亡的邊區。

我不會身受羈縻而某個日子

我會偷走進他們那茫茫無際,

哪怕在任何時候與空地相遇,

或碰上車輪撥沙徐行的通衢。

我可看不出有什麼理由回頭

或人們不該循我足跡往前走

趕上我,他們將在此把我追憶,

想知我是否愛他們一如往昔。

他們會發現斯人仍是那個他 ——

但已更確信過去相信的看法。

選自《少年的心愿》

Into My Own

One of my wishes is that those dark trees,

So old and firm they scarcely show the breeze,

Were not, as 'twere, the merest mask of gloom,

But stretched away unto the edge of doom.

I should not be withheld but that some day

Into their vastness I should steal away,

Fearless of ever finding open land,

Or highway where the slow wheel pours the sand.

I do not see why I should e'er turn back,

Or those should not set forth upon my track

To overtake me, who should miss me here

And long to know if still I held them dear.

They would not find me changed from him they knew--

Only more sure of all I thought was true.

From A Boy's Will (1913)

雪 塵 [周旋久 譯 ]

一隻烏鴉

將鐵杉上

雪塵盪下

撒我一衫,

我心為之

情緒一變,

遂得稍釋

懊惱一天。

雪 粉 [ 建寶 譯 ]

一隻烏鴉

從鐵杉樹上

碰落一些雪花

飄到我的身上

這偶然的事件

改變了我的情緒

使得我這一天

不僅僅是苦楚

Dust of Snow

The way a crow

Shook down on me

The dust of snow

From a hemlock tree

Has given my heart

A change of mood

And saved some part

Of a day I had rued.

並無什麼至寶可以留存 [ 朗照 譯 ]

大自然的第一抹綠好比黃金,

是她最易消逝的聲音。

她的頭枚綠葉好比花朵,

卻只有半個時辰的鮮活,

接下來新葉將舊葉疊趕;

所以伊甸園陷入了哀傷,

所以白晝也接替了清晨,

並無什麼至寶可以留存。

Nothing Gold Can Stay

Nature's first green is gold,

Her hardest hue to hold.

Her early leaf's a flower;

But only so an hour.

Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.

彼得·喬治·道爾(Peter George Doyle,1843年6月-1907年4月19日)是一位愛爾蘭裔美國運輸工人,他因在1865年至1876年間與沃爾特·惠特曼(Walt Whitman)親密無間而聞名,並在一定程度上陪伴了惠特曼於1892年去世。道爾還目睹了亞伯拉罕·林肯於1865年遇刺身

彼得·喬治·道爾於1843年6月初出生於愛爾蘭,父親彼得·喬治·道爾是一名鐵匠,母親凱瑟琳·納什·道爾在九個孩子中排行第六。他於1843年6月16日在利默里克受洗。1853年,他隨家人遷往弗吉尼亞州亞歷山大市,途經巴爾的摩,並於5月10日抵達。[2] 道爾受教育程度不高。他身高大約5英尺8英寸(約1.73米)。道爾的侄女形容他是個「同性戀」。

1856年至1859年間,道爾一家搬到了弗吉尼亞州里士滿,老彼得在特雷德加鐵廠找到了工作。 美國內戰爆發后,道爾於1861年4月25日加入邦聯軍隊。 他參加了包括安提塔姆戰役在內的多場戰鬥,並在這場戰鬥中受傷,並於1862年11月7日退役。[6] 他很可能在1863年重新加入軍隊一段時間,之後叛逃至北方。1863年4月,他被關押在老國會監獄附近的一所監獄。他於5月11日獲釋,並開始在華盛頓特區的華盛頓海軍造船廠工作,直到1865年。戰爭結束后,他居住在華盛頓特區,擔任華盛頓和喬治城鐵路公司的有軌電車售票員。

道爾親眼目睹了1865年4月14日亞伯拉罕·林肯在福特劇院遇刺的事件。惠特曼後來引用了道爾對他經歷的描述。

與惠特曼的關係

道爾於1865年在一個「寒冷暴風雨的夜晚」初次遇見惠特曼。當時惠特曼是道爾有軌電車上唯一的乘客,兩人開始交談。他們成為了非常親密的朋友,定期通信,並經常見面。 惠特曼經常乘坐道爾的有軌電車, 他們一起徒步旅行, 並寫了許多信, 惠特曼稱呼道爾為「男孩」或「兒子」,而道爾則署名「偉大的皮特」。歷史學家馬丁·G·默里(Martin G Murray)寫道,道爾可能影響了惠特曼的名詩《哦,船長!我的船長!》(O Captain! My Captain!),他認為惠特曼採用了一種更傳統的形式來吸引道爾。惠特曼的《父親,從田野上來》中的男主人公名叫「皮特」(Pete),據默里所說,道爾可能啟發了惠特曼的部分詩歌,或影響了惠特曼在《鼓點》(Drum-Taps)一書中的創作。

1870年5月,兩人短暫前往紐約,觀看了歌劇《波利烏托》(Poliuto)。眾所周知,惠特曼在日記中將道爾縮寫為「16.4」(P代表字母表的第16個字母,D代表第4個字母)。惠特曼可能開始擔心自己愛著道爾,而道爾卻沒有回應。惠特曼想和道爾一起生活,但道爾最初以要贍養母親為由拒絕了。到1870年底,惠特曼對他們的關係更加自信了。 1872年或1873年,道爾開始在賓夕法尼亞鐵路擔任制動工。1873年惠特曼中風后,道爾幫忙照顧他。道爾逐漸對自己的工作感到不滿,即使在1874年搬到新澤西州卡姆登后,他仍然繼續去看望惠特曼。1876年之後,兩人的通信和拜訪次數明顯減少。

道爾於1880年結識了理查德·莫里斯·巴克,他是惠特曼的推廣人和早期傳記作者。1885年後,他永久遷居費城,在那裡,他成為了麋鹿慈善保護協會的成員,並加入了南方邦聯退伍軍人聯合會。道爾和惠特曼最後一次聯繫可能是在1889年,儘管此後他們可能至少見過一次。惠特曼把他的手錶留給了道爾,道爾在惠特曼1892年去世后前往瞻仰遺容,儘管他差點被禁止參加葬禮。 道爾與賀拉斯·特勞貝爾和他的妻子安妮·特勞貝爾,以及賀拉斯的朋友或情人古斯塔夫·珀西瓦爾·維克塞爾都是朋友。

惠特曼寫給道爾的信於1895年出版,名為《菖蒲:沃爾特·惠特曼寫給一位年輕朋友的一系列書信》(彼得·道爾)。這本集子通常被認為是情書,評價褒貶不一。 惠特曼去世后,道爾保留了一件惠特曼穿過的外套,說它就像「阿拉丁神燈」。在餘生中,道爾被惠特曼的「朋友和追隨者」視為名人。

逝世與安葬

道爾於1907年4月19日在費城因尿毒症去世。他被安葬在華盛頓特區的國會公墓。

遺產

一幅道爾和惠特曼的肖像由M. P. Rice於1865年左右拍攝。這是已知最早的惠特曼與他人的合影。約翰·巴勒斯引用托馬斯·格雷的《鄉村墓地輓歌》,將道爾描述為「一個沉默寡言、不光彩的惠特曼」。

人們認為道爾可能是惠特曼一生摯愛最有可能的人選。惠特曼的傳記作者賈斯汀·卡普蘭在 1980 年寫道:「惠特曼與彼得·道爾的關係比與任何其他男人的關係都要深遠,也給他的心靈安全帶來了更大的風險。 他們的關係被描述為「浪漫的友誼」,儘管其確切性質尚不清楚。

- [05/02]白宮官員:孩子們會被教育愛美國 拜登智囊:川普百日GDP陷負增長

- [05/02]援俄朝軍唱軍歌行進 v 解放軍在莫斯科亮相 vs 川普在白宮祈禱

- [05/03]"落葉歸"之台灣陸配未繳失原籍證明將/ 上海狀元公派入美籍發現自殺基因而今

- [05/03]川普清洗國安 白宮訓話大公司頭頭 馬斯克亮兩頂帽 中共下跪無門?

- [05/03]防長赫格塞斯下令對陸軍架構進行全面改革遏制中國

- [05/03] 「綠草遍地」:沃爾特·惠特曼在達特茅斯

- [05/04]勿投機 堪大任 川普總統寄語美國黃金時代第一批大學畢業生

- [05/04]不可能之歌

- [05/04]南印度佳肴香蕉皮咖喱

- [05/05]李叔同心情:盛世 贈妓 革命/出家前後

- [05/06]達科他州立大學搞學運抵制川普國土安全部長

- [05/06]袁紅冰找到孫輩知己 二人對談搞清鄧胡本質

- [05/06]【黃金觀點】 為什麼以色列和美國比以往任何時候都更需要彼此?

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

評論 (0 個評論)

- change?:俄羅斯藝術家揭秘普京贈送給川普的神秘肖像

- change?:萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- change?:剩女如油絲熬熬熬 聖女似飛絮飄飄飄

- change?:康熙帝的基督信仰詩歌

- 異域堂:關於「沁園春 雪」的創作背景及「原驅臘象」的修改經過

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇