- 《答聶文蔚》 [2017/04]

- 奧巴馬致女友:我每天都和男人做愛 [2023/11]

- 愛國者的喜訊,干吃福利的綠卡族回國希望大增 [2017/01]

- 周五落軌的真的是個華女 [2017/03]

- 法拉盛的「雞街」剛剛又鬧出人命 [2017/11]

- 現場! 全副武裝的警察突入燕郊 [2017/12]

- 大部分人品太差了--- 中國公園裡的「黃昏戀」 [2019/12]

- 年三十工作/小媳婦好嗎 /土撥鼠真屌/美華素質高? [2019/02]

- 亞裔男孩再讓美國瘋狂 [2018/09]

- 看這些入籍美加的中國人在這裡的醜態百出下場可期 [2019/11]

- 黑暗時代的明燈 [2017/01]

- 當今的美國是不是還從根本上支持中國的民主運動? [2017/10]

- 文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰? [2024/01]

- 香港的抗爭再次告訴世人 [2019/06]

- 中國女歡呼日本地震 歐洲老公驚呆上網反思 [2024/01]

- 加入外國籍,你還是不是中國人?談多數華人的愚昧和少數華人的覺醒 [2018/02]

- 周末逛法拉盛,還是坐地鐵? [2017/10]

- 春蠶到死絲方斷, 丹心未酬血已干 [2017/03]

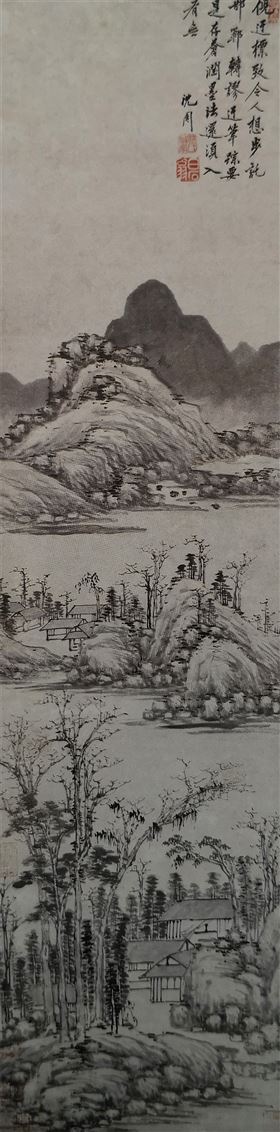

仿米山水圖

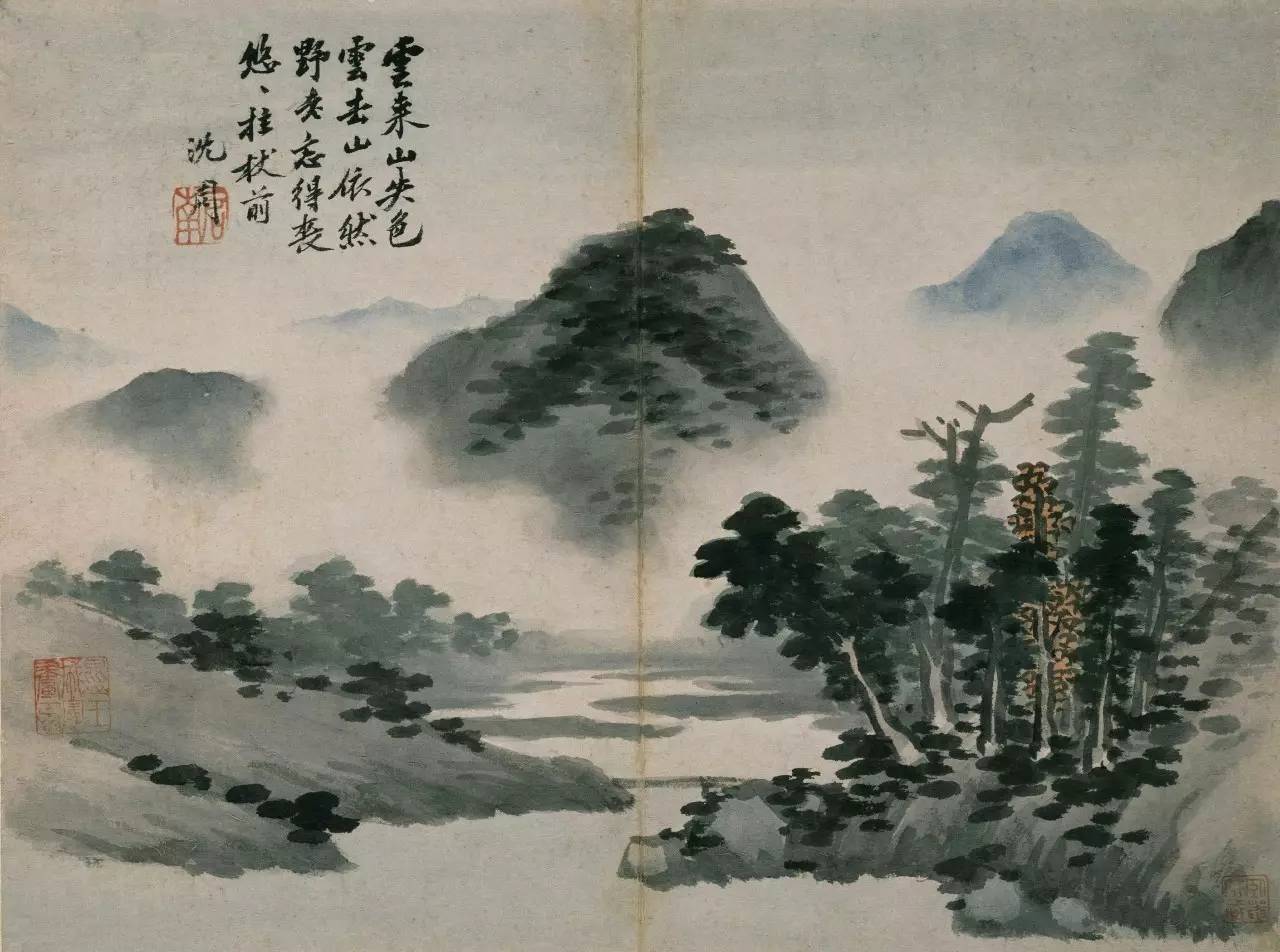

畫家自題:「雲來山失色,雲去山依然,野老忘得喪,悠悠拄杖前。沈周。」

沈周(1427年11月21日—1509年8月2日),字啟南,號石田,晚號白石翁,明代著名畫家、書法家、文學家、醫學家,長洲(今江蘇蘇州)人。

沈周與文徵明、唐寅、仇英並稱「明四家」,是吳門畫派的創始人,他師法元四家,並上溯董源、巨然,同時旁涉南宋院體畫和浙派等,形成了獨特的個人風格,在元明以來文人畫領域有承前啟後的作用。傳世作品有《廬山高圖》《魏園雅集圖》《仿黃公望富春山居圖》《滄州趣圖》等。

細細體味沈周的山水畫,它大致可分為三個階段。第一階段我們一般稱之為細沈,因為在這段時期他的大部分作品尺幅都比較小,初學於父,叔,泛學諸家,但主要師學王蒙甚多,所以筆法跟王蒙很相似,比較縝密細秀。第二階段是40歲到60歲之間,多被稱為「細沈」到「粗沈」的一個轉變,也是一個變革的時期。在此階段他師法於黃公望,勁健雄起,多大幅之作。在此階段他最具有代表性的作品就是《廬山高圖》,此幅畫與宋代郭熙的《溪山行旅圖》可相媲美。第三階段是他的晚期作品,多被稱為「粗沈」,因為這個時期是屬於他的成熟時期,師法於吳鎮,筆法精簡蒼厚,凝重圓渾。但有很多作品,也融眾家之長,在創作中已有了自己獨特的藝術風格。

沈周 《采菱圖軸》紙本 36.3x22.8cm 日本京都國立博物館

(一)細沈

沈周四十歲之前我們一般稱之為「細沈」階段,這一時期的作品很多,但最具有代表性的山水畫作品為《山溪客畫圖》《幽居圖》和《采菱圖》。

《采菱圖》為沈周四十歲所作,寫成此圖后,復填人月圓詞一闕,以造孤興。菱為夏花秋實的水生植物,圖中寫三名吳中女子,各駕小舟,采菱湖上。近處坡上,三四疏柳,幾株枯樹,已是秋深菱熟時節。遠山不高,坡陀連綿,村落小橋,散見山腳林木際,染色以赭石為主,頗有秋意。用筆勻細,山石作長披麻,柳條下垂,端穆有致,極得趙孟頫「鵲華秋色」之遺意。董其昌評趙孟頫為「有唐人之致去其纖,有宋人之雄去其磔。」沈周此圖與他晚年之雄健大不相同,欣賞當從淵厚靜穆中領取其高古神韻。

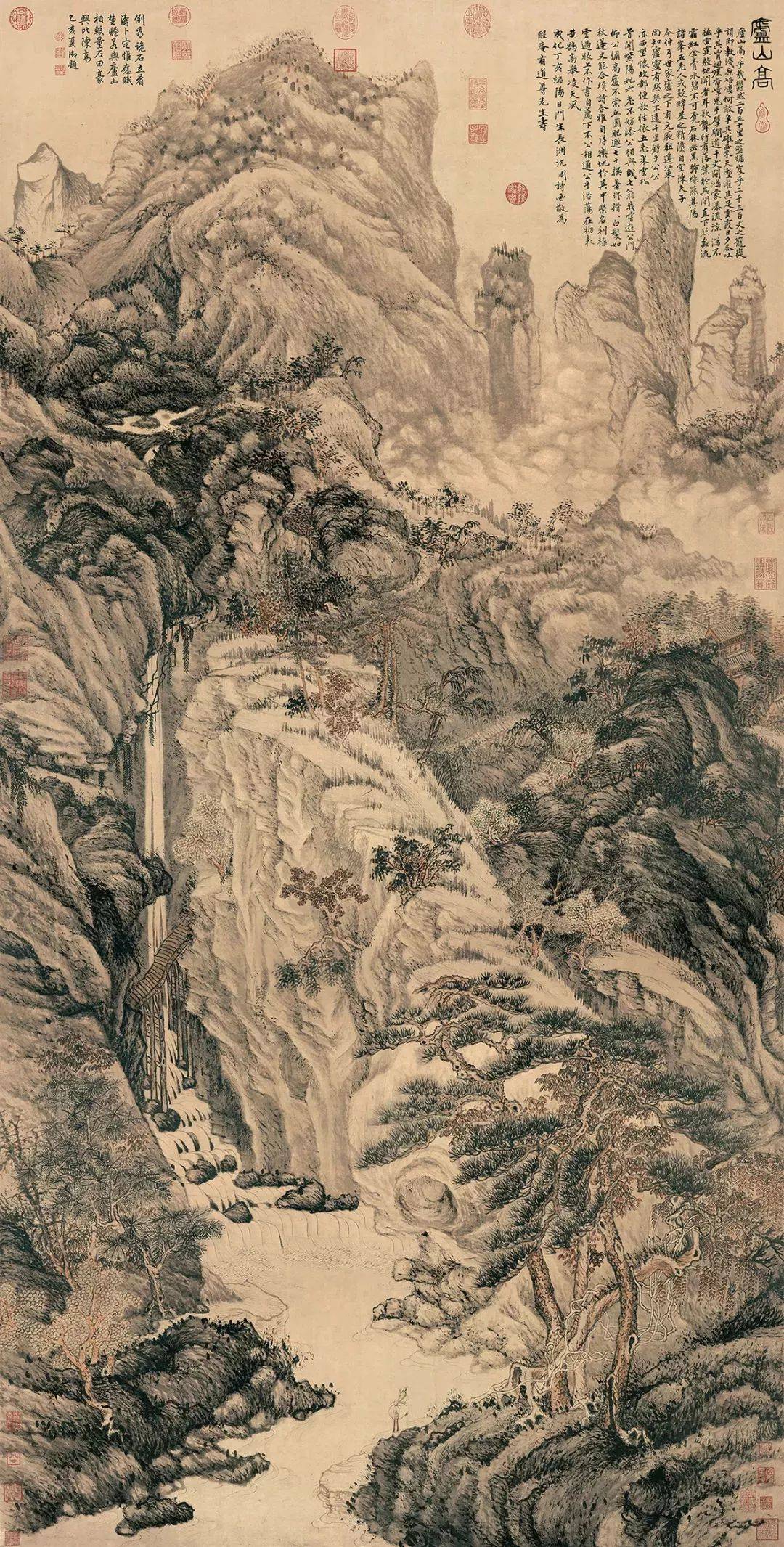

沈周《廬山高圖》 立軸 紙本 淺絳 193.8x98.1厘米 台北故宮博物院藏

(二)「細沈」轉為「粗沈」的過程

由細入粗,是沈周40歲以後的一個變革過程,畫法由細變粗,景緻也由繁到簡,師法黃公望,勁健雄起,多是大幅之作。最具有代表性的作品則是這幅《廬山高圖》。現藏於台灣故宮博物院,紙本,淡設色,它的尺寸是縱193.7厘米,橫98.1厘米。

這幅《廬山高圖》,是沈周四十一歲時為恩師陳寬七十歲所作的一幅祝壽圖。畫中用廬山高大威嚴的形象,來表達對恩師的敬仰之情,而且在圖的下部還有幾棵高大的長青松和一位特別小的人站在山坡上,這人應該就是沈周的老師陳寬,使畫面也更切題意。此寄情山水,也表現了一位文人畫家的思想,從而更好的把沈周對恩師的敬仰之情和祝壽的語言而表達得淋漓盡致。

在構圖上這幅畫不同於以往的作品,採用的是高遠法,全景式構圖,此構圖吸取了五代荊浩、關仝,宋代郭熙和元代王蒙的優點,也顯示出從「細沈」慢慢轉向「粗沈」的一種風格。筆墨上,在此期間,因為是沈周的一個變革的過程,雖然也師學黃公望,但王蒙的筆意比較多。山巒層疊,樹木繁茂,尤其是在山石和樹木的皴法上有所體現。山石和樹木中,山石的皴法是用披麻皴、牛毛皴、解鎖皴夾在一起,皴染的遍數也很多,再加上濃墨點苔,焦墨提醒的技法,使山體更顯得蒼茫渾厚。樹木的內輪廓線與內磷皴的筆墨色相近,樹的松葉是細筆中鋒用筆,使樹木顯得更加威武挺拔。整個畫面濃淡乾濕,虛實布白都安排的巧妙得當,尤其還有作者的題跋給整幅畫更增添了一種文人畫的意境。

從這幅畫再加以分析可以看出,在構圖及繪畫風格上,正如文徵明有云:「自少時作畫,已脫去家習,上師古人,有所臨摹,輒亂真跡。然所為率盈尺。至四十外始拓為大畫。粗枝大葉,草草而成。雖天真亂髮,而規度點染,不復向時精工矣。」可見雖然王蒙的筆意很多,但此畫的這種意境和審美體驗卻是完全不同。而且在此階段,沈周四十三歲時,與友人暢飲,忽靈感一來,畫了一幅《山水圖》,題跋上顯示自稱「米不米,黃不黃」,這也充分顯示出沈周師學古人,但又在此基礎上,又加以自己的一些特點,也在發展著自己的一種藝術風格。

(三)粗沈

「粗沈」是沈周六十歲以後,屬於晚期。這一時期的傳世作品較多。如《春雨欲歸圖》《落花詩意圖》《岸波圖》《京江送別圖》《仿大痴山水圖》等等。

晚年,《京江送別圖》是比較具有代表性的,是六十五歲時的作品。紙本,設色,縱28厘米,橫159厘米。這幅畫是沈周送別吳俞而作。吳俞是沈周的親友,也是文徵明的岳父。當時吳俞要到雲南一個偏僻的地方去赴任。畫面中站在岸邊的人做送別之態,而船已漸漸遠去,圖中的景色是江南一代楊柳蔥鬱,非常濕潤的感覺,也用這風光無限的景緻來表達作者送別友人,依依惜別之情。從構圖上可看出比以往也簡疏很多,皴法也不同於以往的長披麻皴,而偏向於短粗的皴法,線條蒼勁有力,顏色的暈染比較淡雅。整幅畫給人的感覺相比較「細沈」比較粗放,氣勢雄闊。

粗沈這個時期沈周的佳作非常多,此階段他醉心於吳鎮,筆法精簡、蒼厚、質樸。但是他又把吳鎮的粗豪、黃公望的松秀、王蒙的靈動等眾家之長融合為一體,形成了「粗枝大葉」而又「天真平和」的獨特的藝術風格。

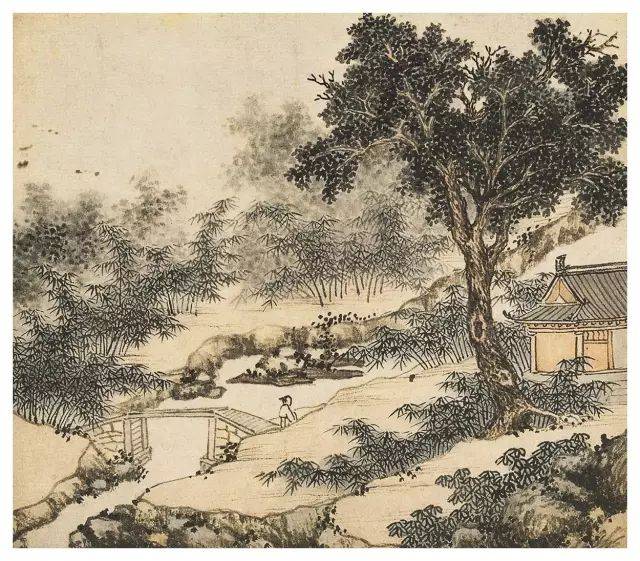

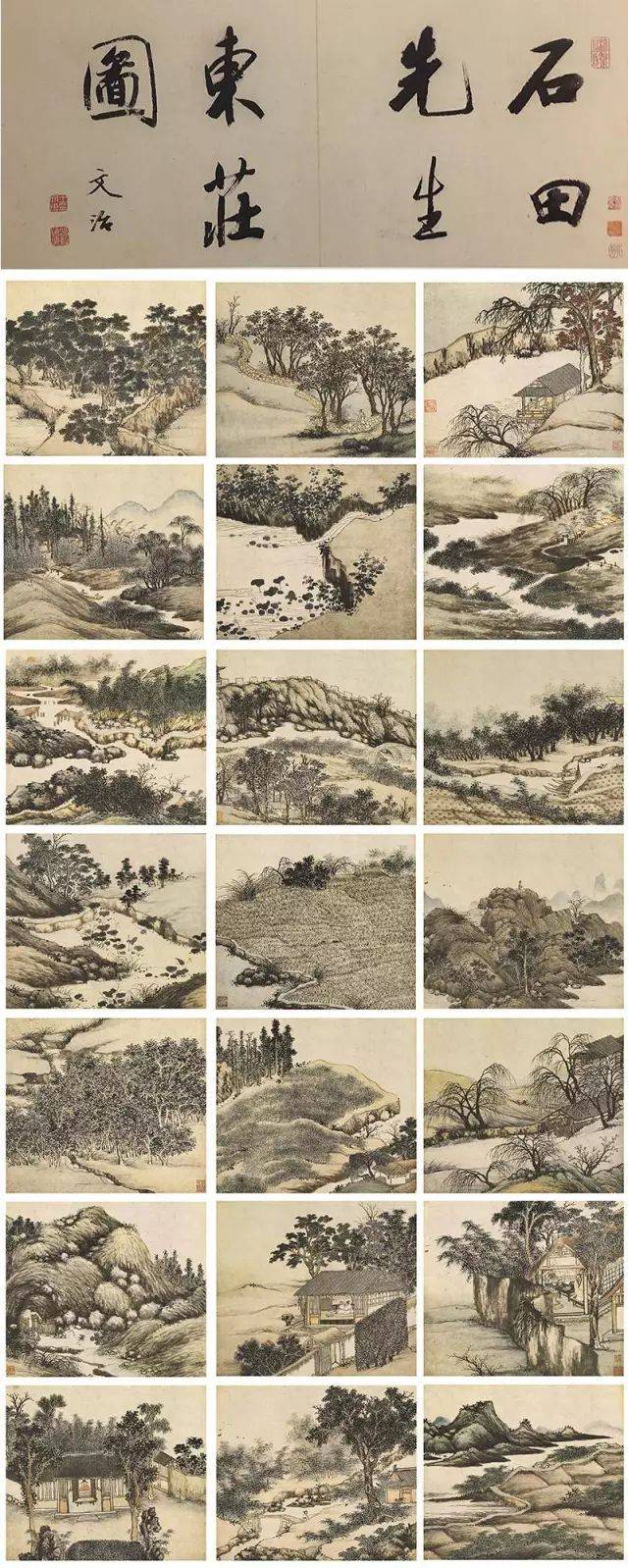

下面,我們一起欣賞沈周《東庄圖冊》

東庄圖冊

作者:沈周

作品尺寸:縱28.6厘米,橫33厘米

材質:紙本設色

創作年代:1473年,沈周時年46歲

作品館藏:南京博物院

東庄」又名「東墅」、「東圃」,是吳越時廣陵王治吳時,其子錢文奉所創建,建造歷時約三十年,園內「奇卉異木,名品千萬」,「崇崗清池,茂林珍木」,又「累土為山,亦成岩谷」,極園池之賞。約四百年後,元末明初吳孟融在「東圃」廢址建園,易名「東庄」。

《東庄圖》是明代沈周非常重要的一套成體系的繪畫作品,是特別為他的好友吳寬所創作的精品之作,畫面題材表現的是耕種、讀書之樂,這是中國古代文人追求的理想的生活方式。邵寶,比沈周小33歲,為讚美吳寬的「東庄別墅」之景色所作的五言絕句——「東庄雜詩詠」。

引首一開為清代書家王文治題「石田先生東庄圖」

沈周《東庄圖》畫面展現出了一幅絢麗多姿、令人神往的桃源般式的世界,有的悠然愜意,有的高曠明豁,有的深幽清雅,生動地體現了園林景緻的優美和居住於此的安然舒意的生活情景。這套作品墨色濃潤,線條圓勁,糅粗筆細筆於一體,別具特色。畫法嚴謹精到,用筆圓厚,設色濃麗明快,是沈氏中年所作,為其傳世作品中的佼佼者。從繪畫技巧上看,這套冊頁以淺絳山水為基礎,大部分畫作只用花青和赭石兩種顏色烘染,少數用了石綠和石青。通觀全冊,古雅幽淡,沒有富貴氣、脂粉氣,沈周運用寫生式的手法,描繪出的東庄圖景里的一切都是安詳、寧靜、自然的,體現出吳寬包括沈周本人,所追求營造的詩意般的生活。

圖冊獨立成幅,所取景物典型而各有意趣,有田野、樹木、房舍等,移步換景,視點高低錯落。這些景物顯然不是隨意照抄的,而是經過畫家用心的感悟、概括出來的。

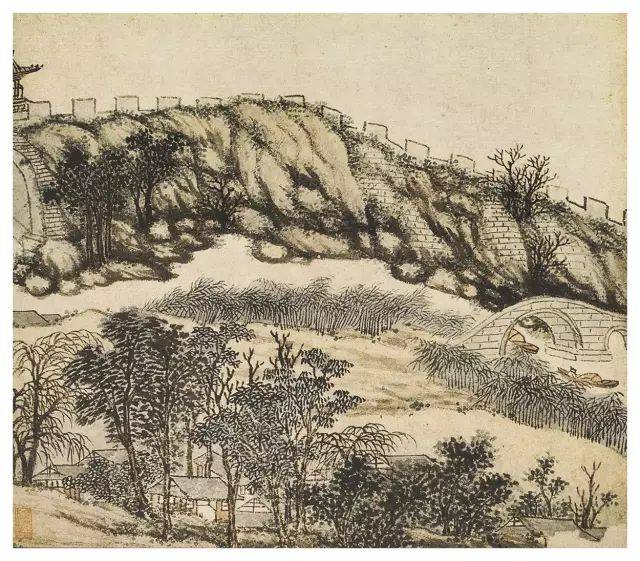

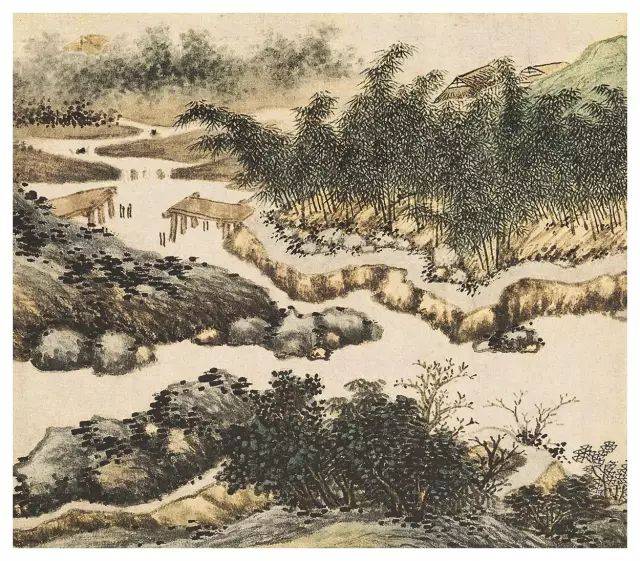

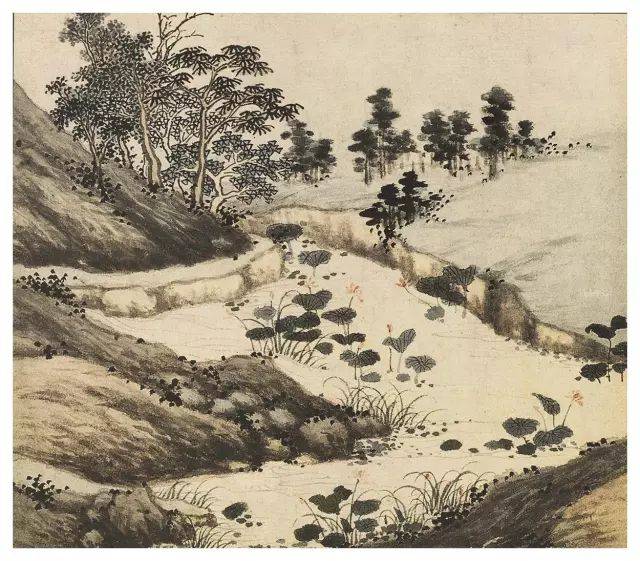

冊中畫作均無款印,對幅有李應楨小篆書景名。該二十一景點分別為:振衣岡、麥山、耕息軒、朱櫻徑、竹田、果林、北港、稻畦、續古堂、知樂亭、全真館、曲池、東城、桑州、艇子浜、鶴洞、拙修庵、菱豪、西溪、南港、折桂橋。

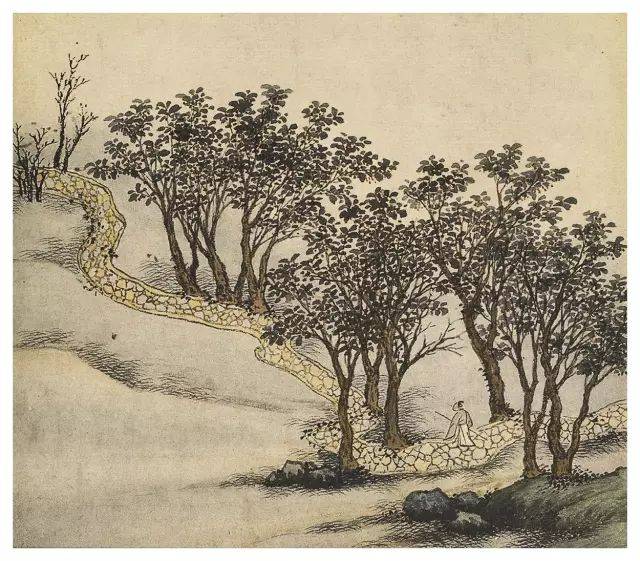

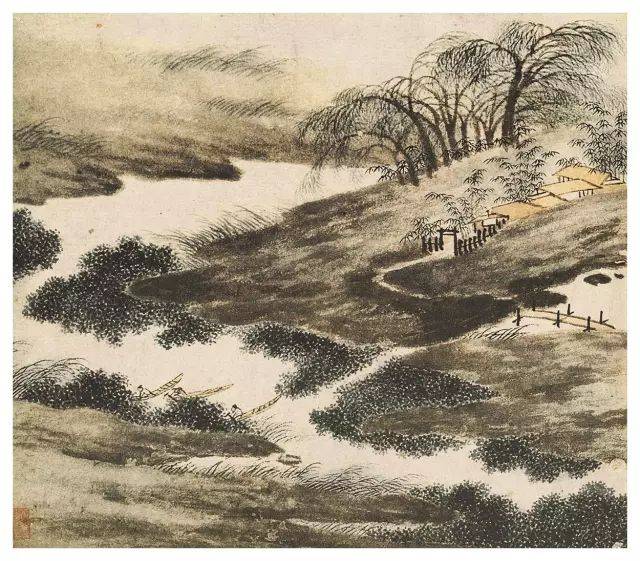

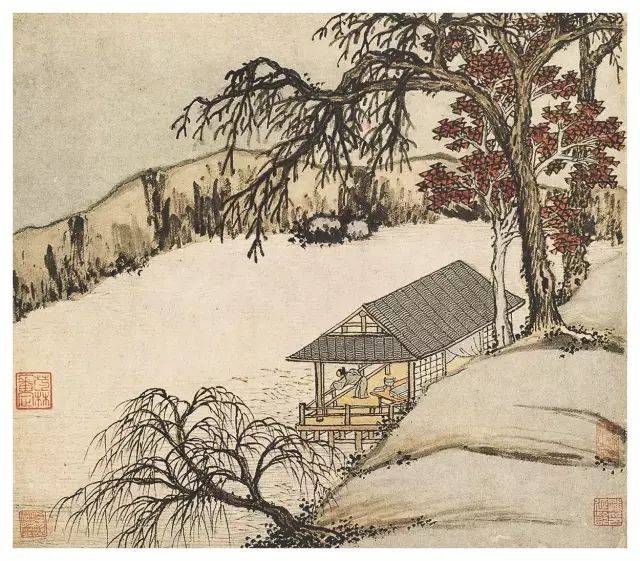

東城

舊業城東水自圍,同遊蹤跡近來稀。結廬不必如城市,只學田家白板扉。

——吳寬

西溪

翠竹凈如洗,斷橋水清漣。道人愛幽獨,日日到溪邊。

——邵寶《東庄雜詠詩》

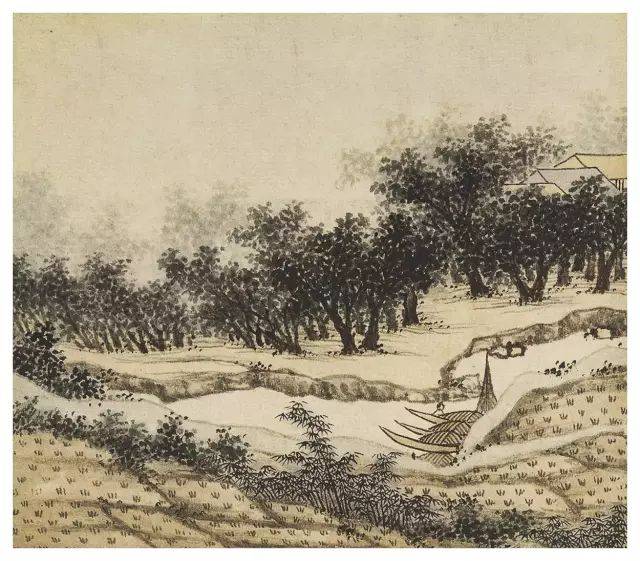

拙修庵

破屋貯古書,陶匏滿前列。此心與道俱,甘為時所劣。

—邵寶《東庄雜詠詩》

北港

北港接回塘,芙渠十里香。野人時到此,果葉作衣裳。

——邵寶《東庄雜詠詩》

朱櫻徑

葉間綴朱實,實落綠成蔭。一步還一摘,不知苔逕深。

——邵寶《東庄雜詠詩》

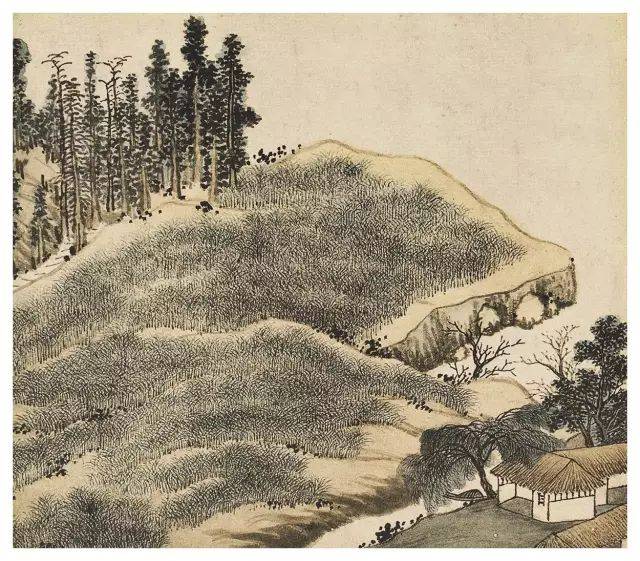

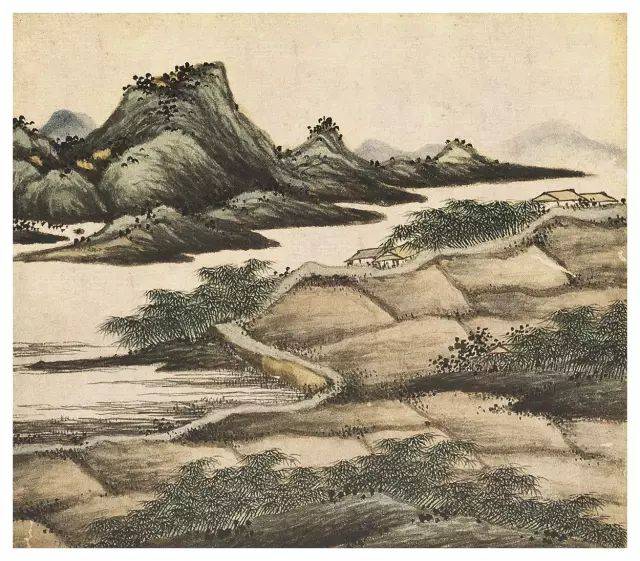

麥山

芝出麥丘上,種麥不鍾芝。百年留世德,此是種芝時。

——邵寶《東庄雜詠詩》

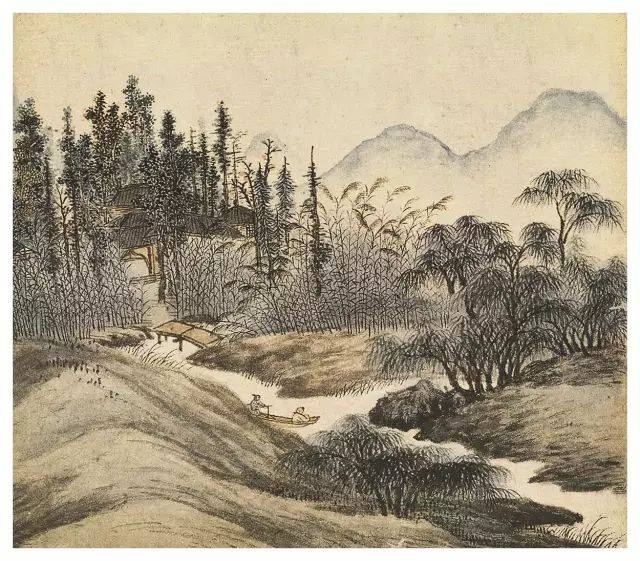

艇子浜

水上架高棟,四方無雨風。晚舟歸宿處,不見濟川功。

——邵寶《東庄雜詠詩》

果林

青江次第熟,百果樹成行。未取供賓客,先供續古堂。

——邵寶《東庄雜詠詩》

振衣崗

崇岡古有之,公獨愛其頂。振衣本無塵,清風酒襟領。

——邵寶《東庄雜詠詩》

桑州

汲漫灌桑樹,葉多蠶亦稠。雲錦被天下,美哉真此洲。

——邵寶《東庄雜詠詩》

全真館

何處適餘興,尋師談道經。隔橋雲滿屋,鐘磬晚冷冷。

——邵寶《東庄雜詠詩》

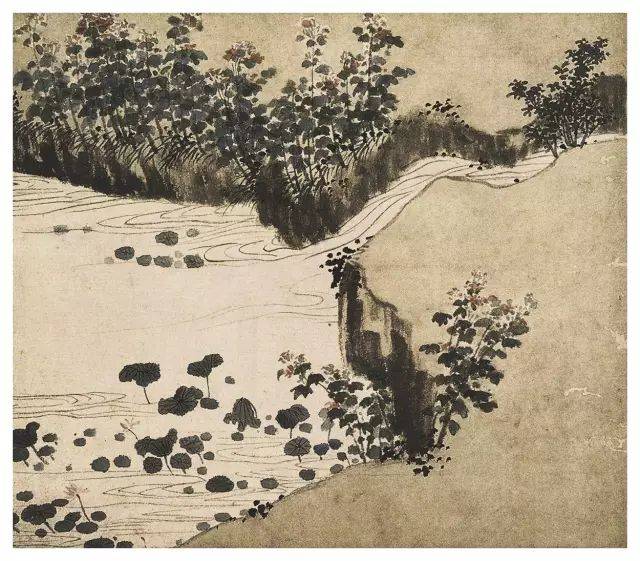

菱豪

東濠凡幾曲,曲曲種菱窠。移船就菱實,兼聽采菱歌。

——邵寶《東庄雜詠詩》

南港

南港通西湖,晚多漁船宿。人家深樹中,青煙起芽屋。

——邵寶《東庄雜詠詩》

曲池

曲池如曲江,水清花可憐。池上木芙蓉,江映池中蓮。

——邵寶《東庄雜詠詩》

折桂橋

別墅橋邊路,橋因舊所題。大魁還大拜,(橋)潮到覺橋低。

——邵寶《東庄雜詠詩》

稻畦

秋風稻花香,塍間白晝靜。主人今古人,田是橫渠井。

——邵寶《東庄雜詠詩》

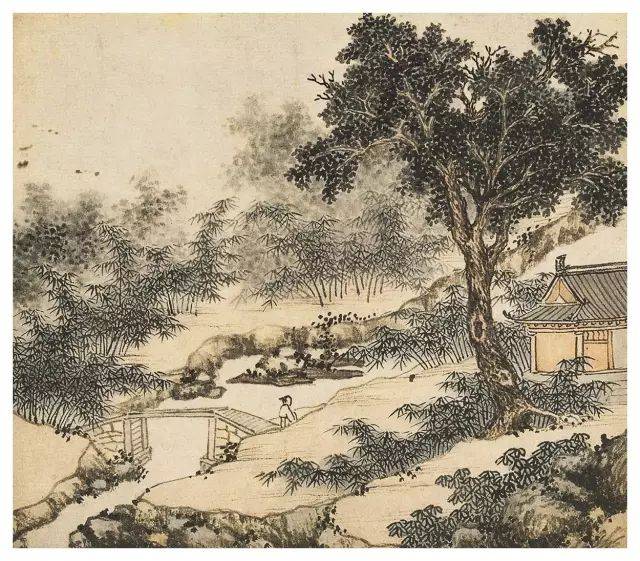

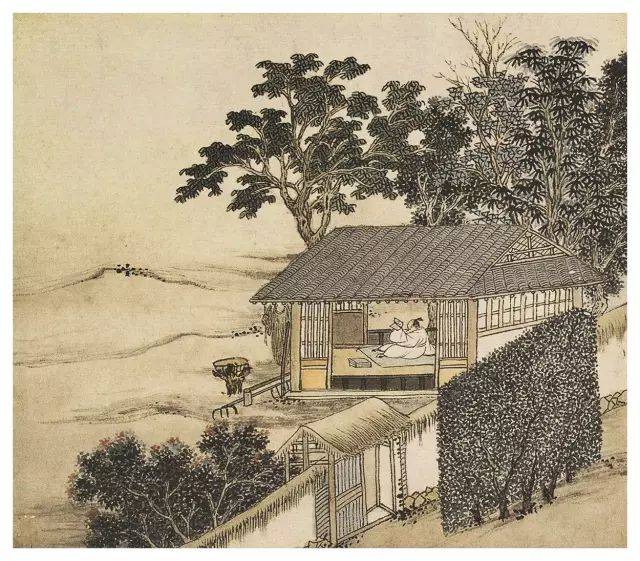

耕息軒

壟上閱耕罷,北窗清卧風。南風讀未了,夢已見周公。

——邵寶《東庄雜詠詩》

竹田

楚雲夢瀟湘,衛水歌淇澳。吳城有竹田,亦有人如竹。

——邵寶《東庄雜詠詩》

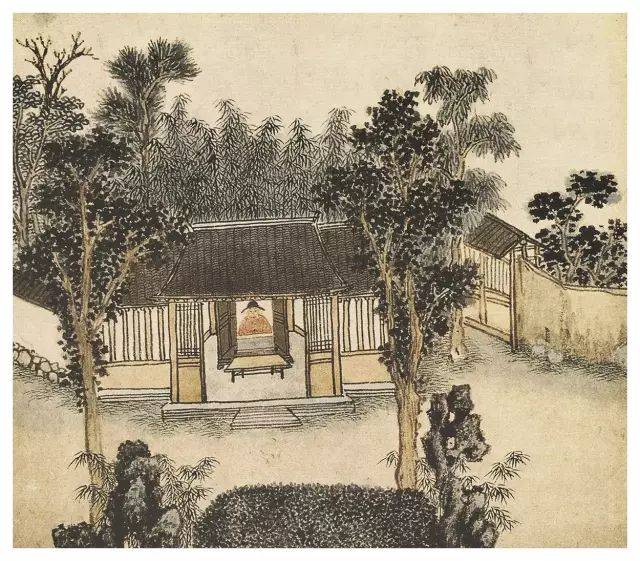

續古堂

別院青春深,嘉樹郁相向。如聞杖屨聲,升堂拜遺像。

——邵寶《東庄雜詠詩》

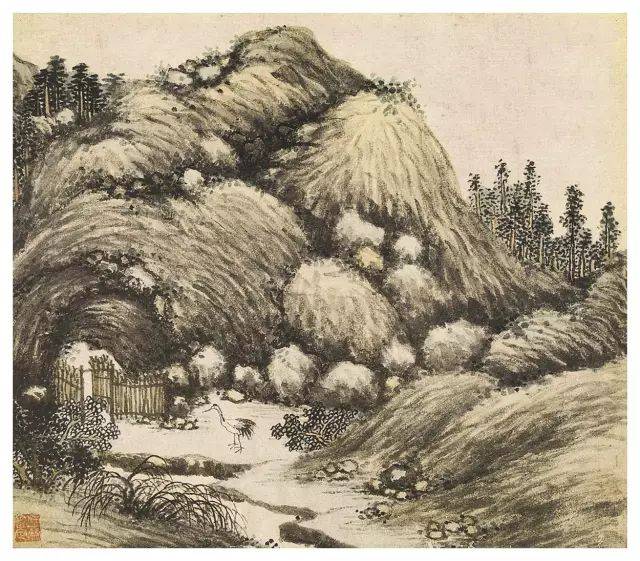

鶴洞

老鶴愛雲棲,石洞自大鑿。秋風時一聲,飛雲散寥廓。

——邵寶《東庄雜詠詩》

知樂亭

游魚在水中,我亦倚吾閣。知我即知魚,不知天下樂。

——邵寶《東庄雜詠詩

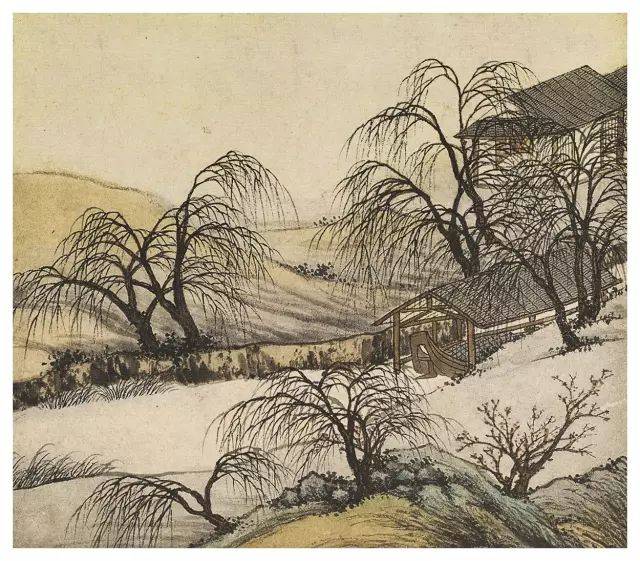

沈周《京江送別圖》

晚年,《京江送別圖》是比較具有代表性的,是六十五歲時的作品。紙本,設色,縱28厘米,橫159厘米。這幅畫是沈周送別吳俞而作。吳俞是沈周的親友,也是文徵明的岳父。當時吳俞要到雲南一個偏僻的地方去赴任。畫面中站在岸邊的人做送別之態,而船已漸漸遠去,圖中的景色是江南一代楊柳蔥鬱,非常濕潤的感覺,也用這風光無限的景緻來表達作者送別友人,依依惜別之情。從構圖上可看出比以往也簡疏很多,皴法也不同於以往的長披麻皴,而偏向於短粗的皴法,線條蒼勁有力,顏色的暈染比較淡雅。整幅畫給人的感覺相比較「細沈」比較粗放,氣勢雄闊。

《京江送別圖》

沈周(1427-1509年)出身於詩畫及收藏世家,字啟南,號石田,晚號白石翁,長洲(今江蘇吳縣)相城人。沈周家境富裕,無意仕途,自娛於琴棋書畫、花鳥蟲魚之中,玩古董、交朋友,遊山玩水、品茗賦詩,過著文人雅士的生活。因此,在他的筆下,人物、山水、花鳥無一不入神品。

他書法師黃庭堅,繪畫造詣尤深,兼工山水、花鳥,也能畫人物,以山水和花鳥成就突出。在繪畫方法上,沈周早年承受家學,兼師杜瓊。後來博取眾長,出入於宋元各家,主要繼承董源、巨然以及元四家黃公望、王蒙,吳鎮的水墨淺絳體系。又參以南宋李、劉、馬、夏勁健的筆墨,融會貫通,剛柔並用,形成粗筆水墨的新風格,自成一家。沈周中年時成為畫壇領袖,技法嚴謹秀麗,用筆沉著穩練,內藏筋骨。晚年時性情開朗,筆墨粗簡豪放,氣勢雄渾。縱觀沈周之繪畫,技法全面,功力渾厚,在師宋元之法的基礎上有自己的創造,進一步發展了文人水墨山水、花鳥畫的表現技法,在元明以來文人畫領域有承前啟後的作用,對當時和後世文人畫的發展有重大影響。被譽為吳門畫派之領袖。

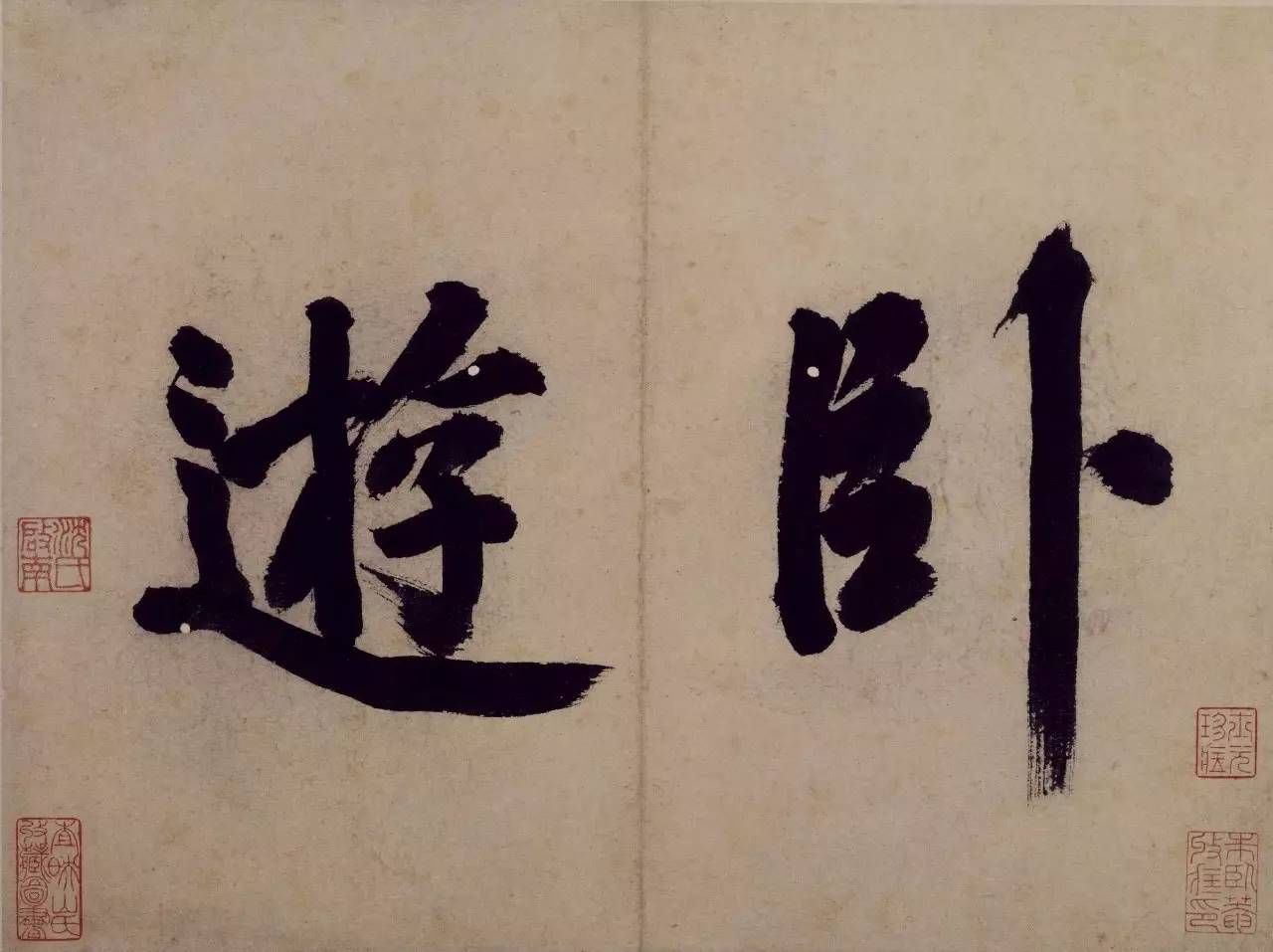

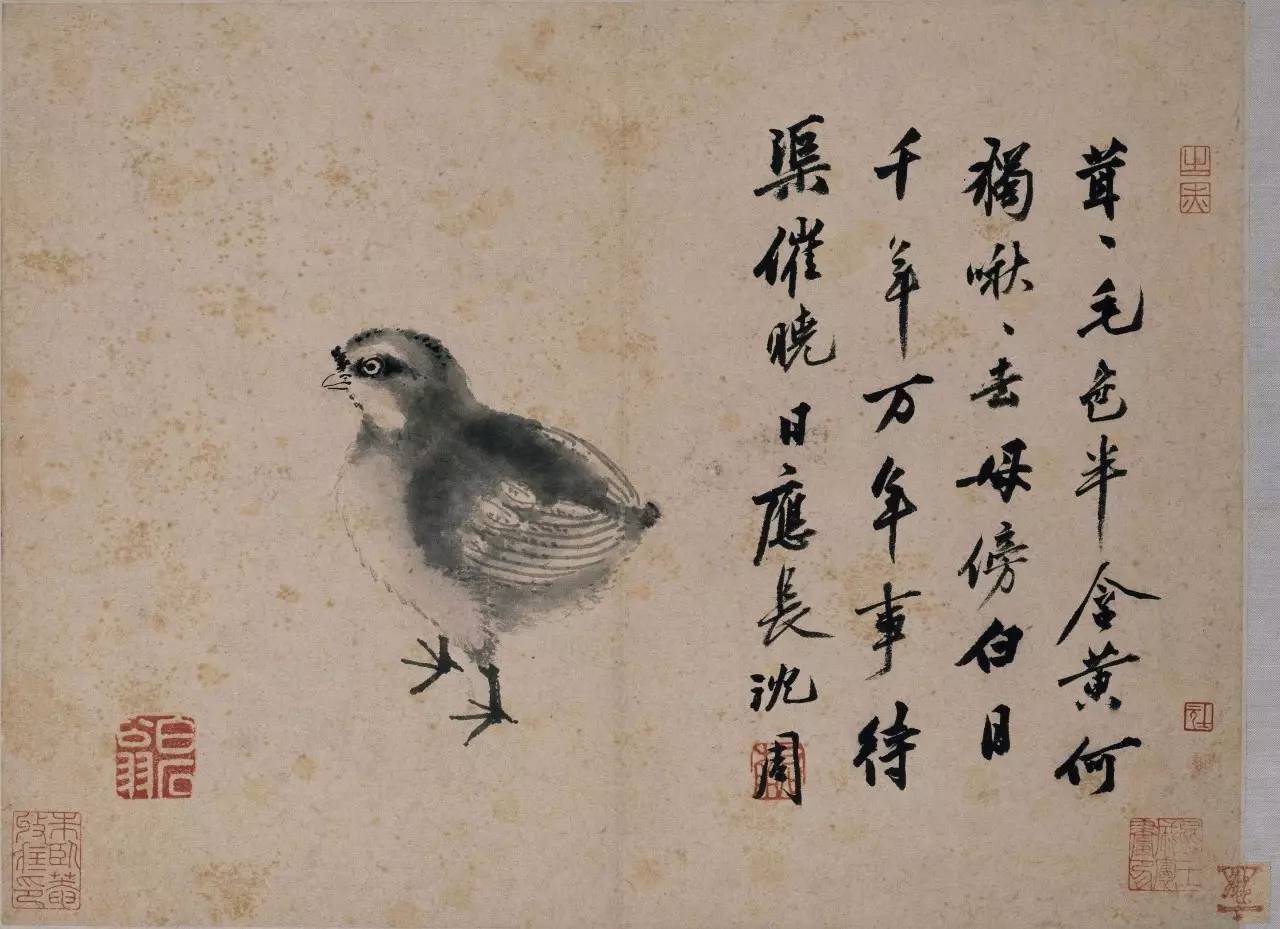

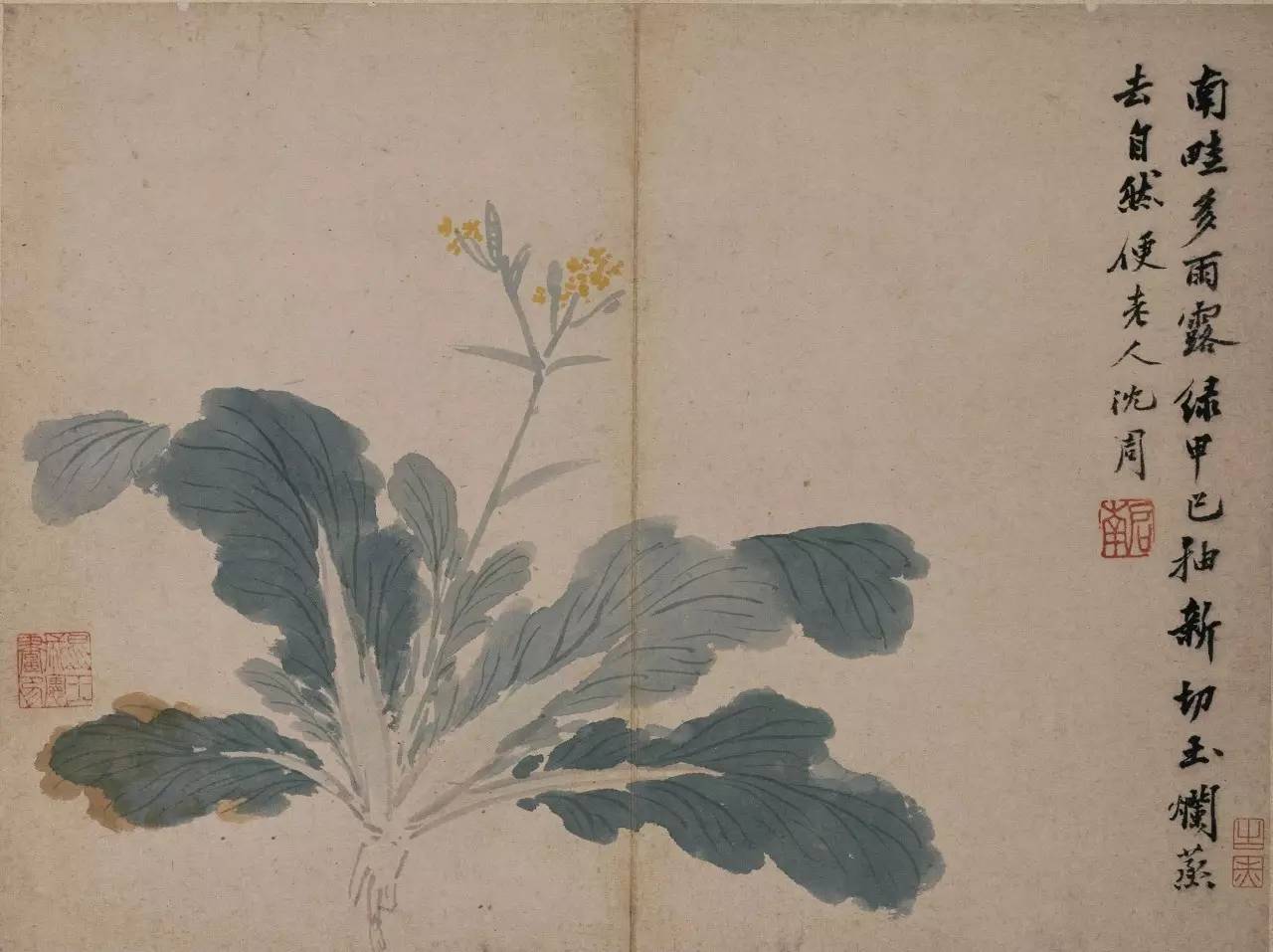

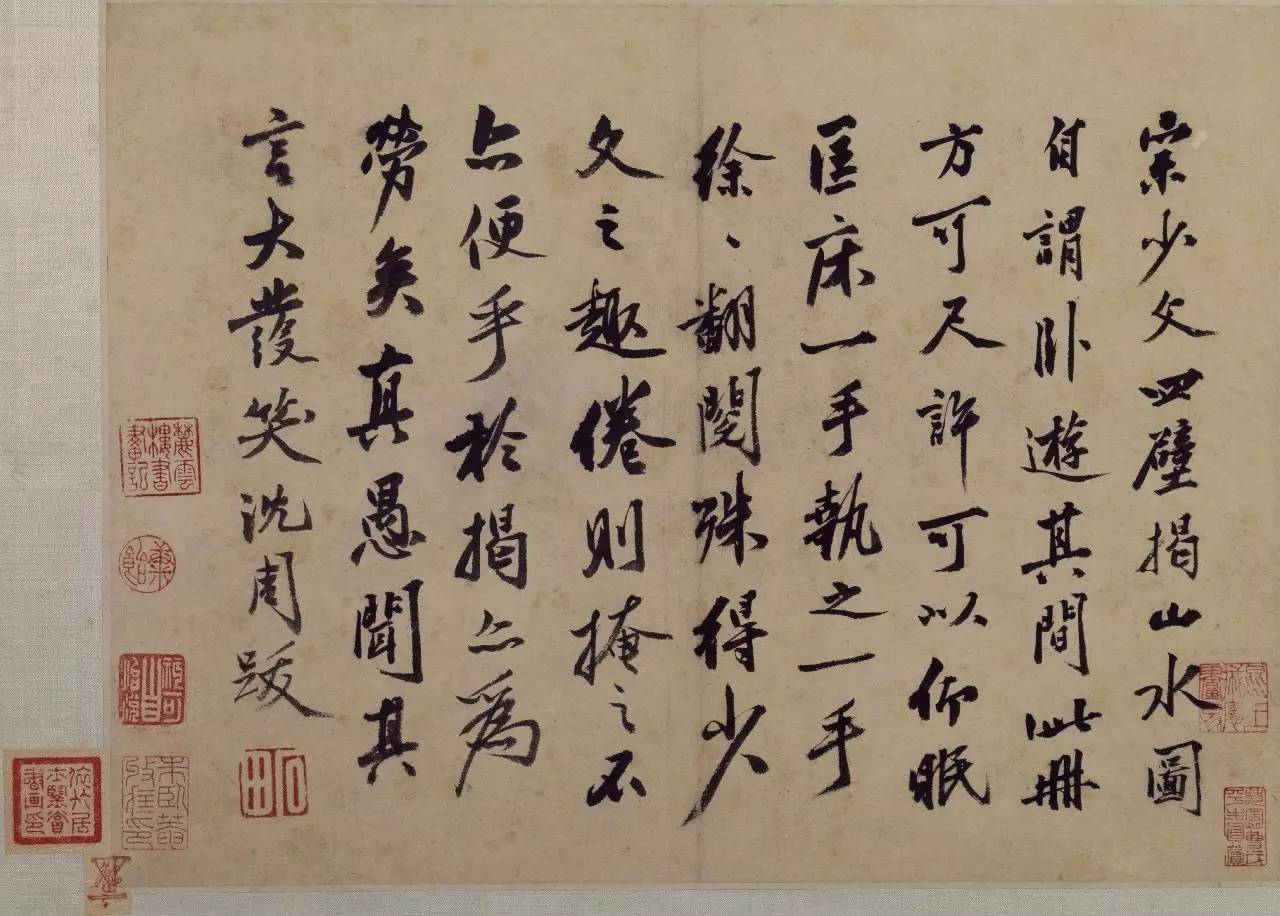

臥遊圖 紙本設色 北京故宮博物院藏

沈周《臥遊圖》畫冊開首作者自書「臥遊」兩字,圖17幅,每開縱27.8cm、橫37.3cm,分別繪:秋山讀書、秋景山水、江山坐話、仿雲林山水、仿米山水、秋江釣艇、杏花、蜀葵、秋柳鳴蟬、平坡散牧、梔子花、芙蓉、枇杷、石榴、雛雞、菜花及行書題跋。

冊中所繪山水、花鳥,運用多種畫法,隨意靈活,抒寫各自意趣。設色或水墨,或沒骨,或勾勒渲染,形簡神完。也集中反映了沈周多樣的藝術風格和豐富的內心世界。

《臥遊圖》每幅畫中均有畫家自題,結合畫面物象抒發其內心感受。落款后鈐朱文「啟南」、白文「石田」或白文「石田翁」等印。根據末開畫家自題,可知該冊頁的「臥遊」之名源自南朝宋宗炳在居室四壁掛山水以臥遊的典故。然而不同於掛軸的是,該圖冊還可於卧床時仰面翻閱。 由此可見畫家的繪製初衷和生活情趣。

秋山讀書圖

前坡三木並立,一為枯樹,一作夾葉,一用點葉法。坡后平台處別作一樹,斜穿畫面,與三樹作勻衡。樹枝用筆老硬,時見飛白,落點蒼勁如墜石。一高士持卷坐於台邊,仰首若有所思。山石用短披麻,以濃墨點苔或作草于山石邊罅,使重要處因點而醒出。坡石以赭染,葉作綠及赭黃,已見秋意。題云:「高木西風落葉時,一襟簫爽坐遲遲,閑披秋水未終卷,心與天游誰得知」。

秋景山水圖

設色不多,以水墨為主,淺絳為輔。觀其用筆,潤而不浸,力度內斂,干潤的線條配以透明墨色的罩染,山石有昆玉之感。山石樹木,筆勢粗簡,點苔尤其疏放,著墨不多,凹凸紋理,歷歷可見。沈周一生尤愛倪瓚,此幅作品從構圖上可以看出模仿倪瓚的痕迹,不同的是沈周畫了兩組山石、樹木,以一座小橋相連接,樹木也濃茂一些。更不同的是,臨水佇立著一個策杖的老者,諦視前方,巋然不動。這老者澄觀一心,無喜無憂,已與山石樹木同體,他站在那裡,如一棵蒼松、一尊山石。衝然淡泊,靜穆悠遠,正是畫家孜孜以求的意境,也是禪境。畫幅下部近景的坡石以粗細不等的中鋒皴出,運鋒輾轉。坡坳處略以淡墨筆復皴,加強山石厚度,最後以焦濃之墨依石塊結構略作點苔。畫幅上部以淡墨寫意拓出遠山,使中經平面山岩與雲氣的不著筆處更為潔雅。岩石之結塊處不落俗套,中鋒、側鋒並用,整體看來,虛虛實實、實實虛虛,輕鬆自如。山石結構處的輕描淡寫,雲煙水面等無畫處皆是意境非凡。樹的描畫,由枝至干信筆寫出,前景一株小樹以濃墨點葉,另三株均以淡墨枯毫為之,更是逸筆草草。一老者拄杖前行,數筆勾畫的老者形象在整體畫面中雖不起眼,但又給整幅作品增添了些許靈性。小樹的濃潤筆墨與畫面的大幅枯淡筆墨相得益彰,使整個畫面更顯枯淡,無形中加強了畫面的厚度和深層境界,作者心遠物皆靜的意境亦得到更充分的展現。

江山坐話

圖中近景集中於畫面右下角,溪邊濃蔭下兩高士相對而坐,侃侃而談;三株不同點法的樹木交融錯落,與左邊山坡遙相呼應;遠處屋宇若隱若現,藏露有致;遠山含煙,結構雅馴。款題:「江山作話柄,相對坐清秋;如此澄懷地,西湖憶舊遊。」沈周鈐朱文印一方,上刻「啟南」二字。

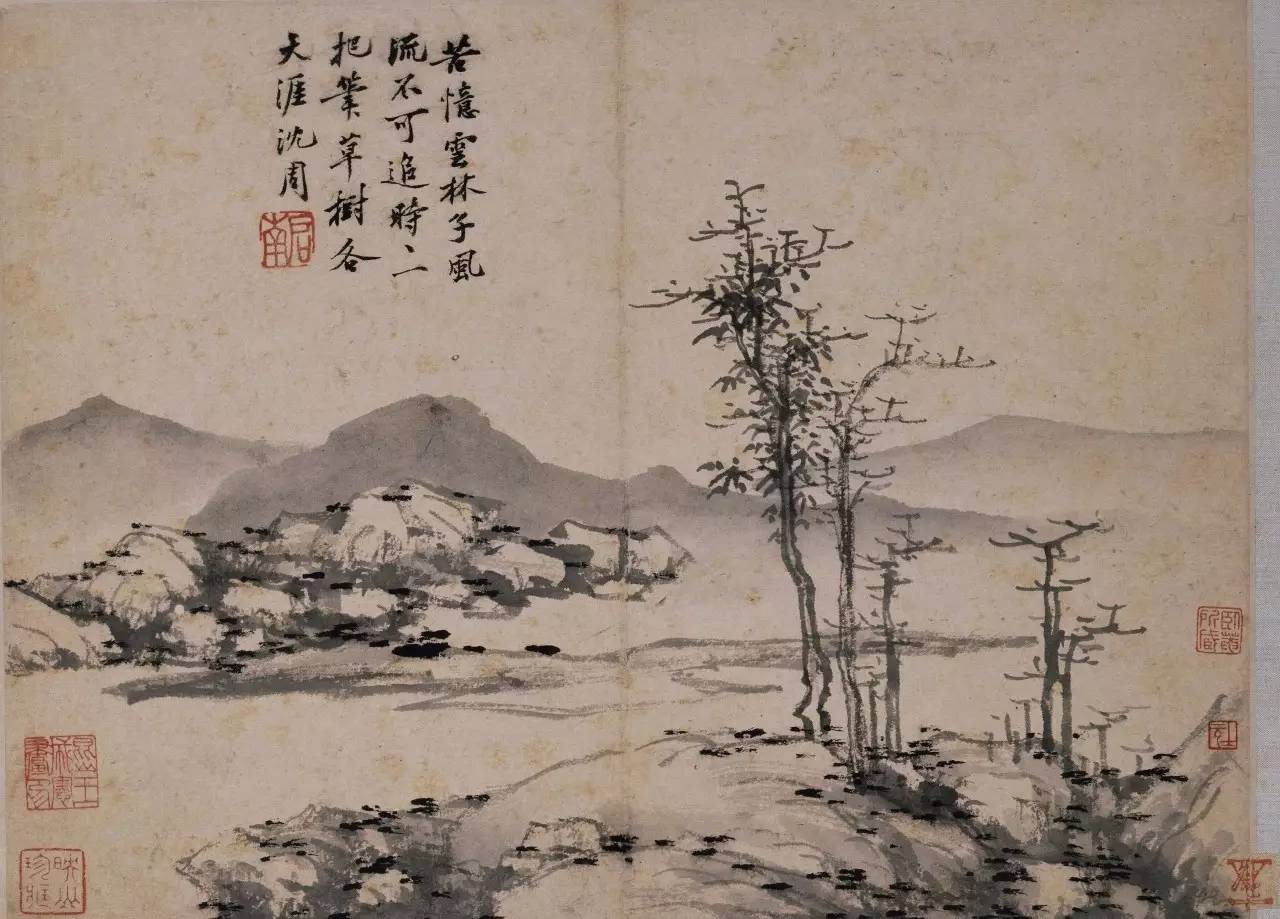

仿雲林山水

畫家自題:「若憶雲林子,風流不可追。時時一把筆,草樹各天涯。沈周。」后鈐朱文「啟南」印。畫面左下有朱文「崑山王成憲畫印」、「映山珍藏」印,右下有朱文「卧庵所藏」、「士元」印。

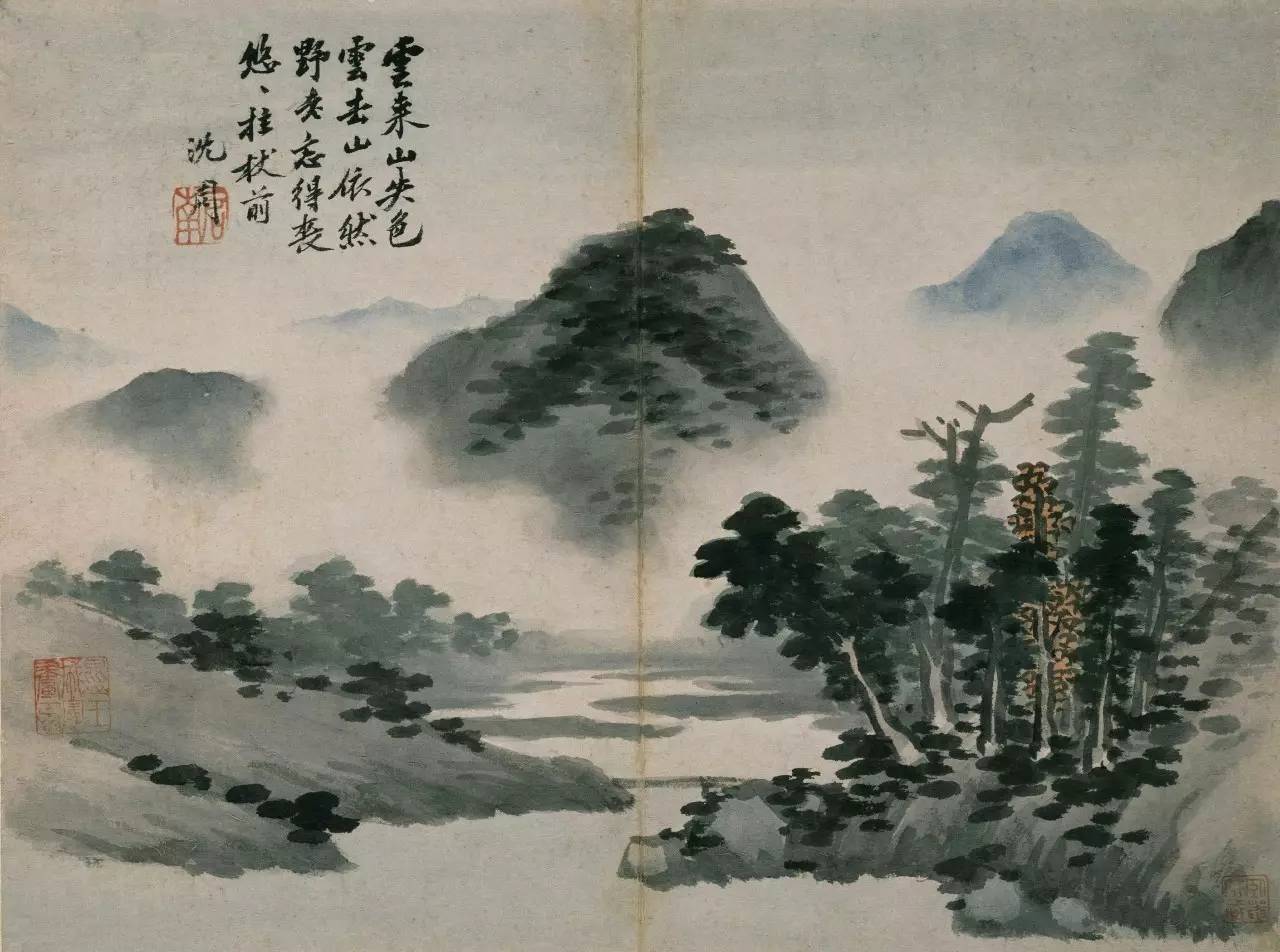

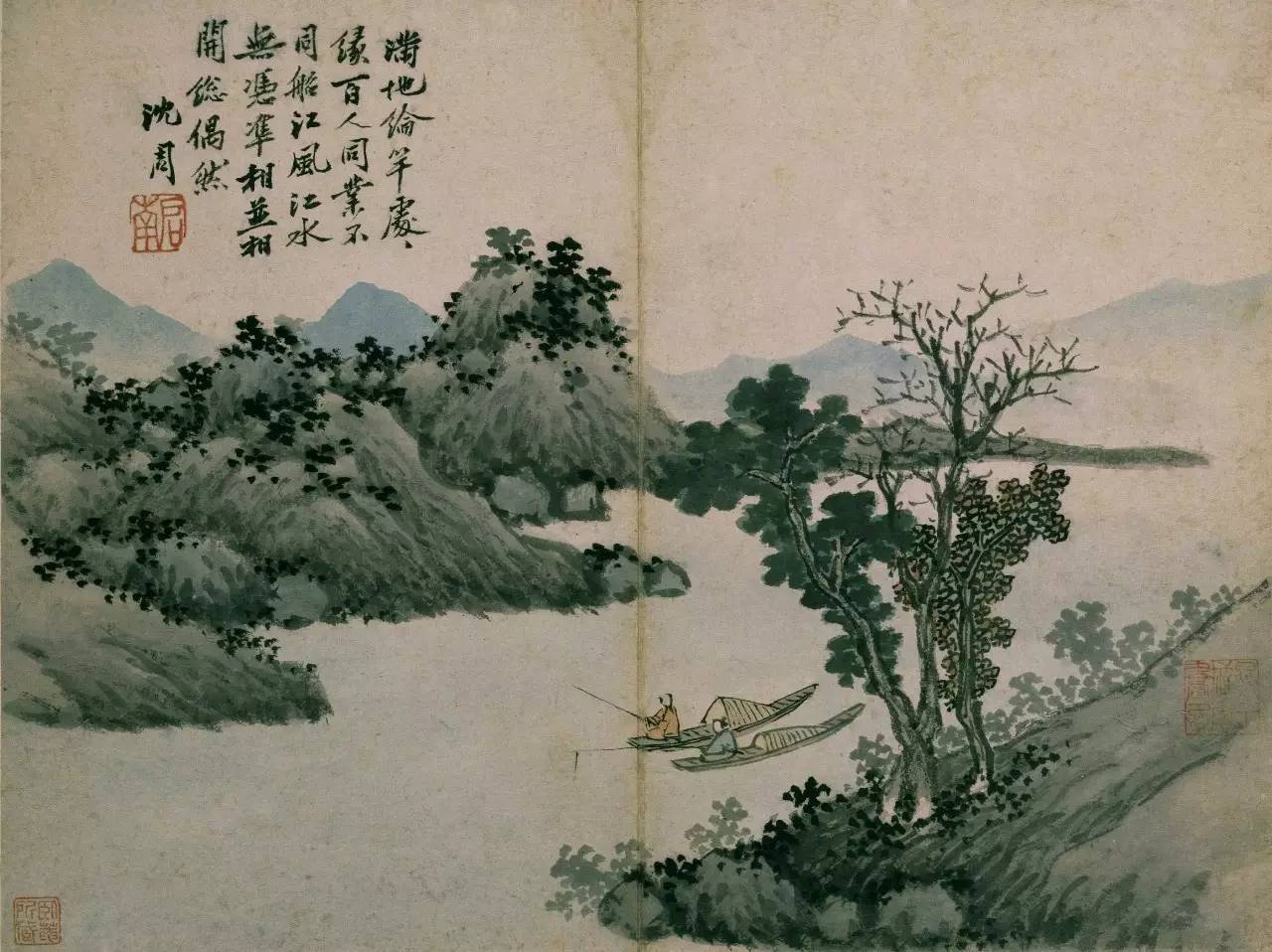

仿米山水圖

畫家自題:「雲來山失色,雲去山依然,野老忘得喪,悠悠拄杖前。沈周。」

秋江釣艇圖

畫家自題:「滿池綸竿處處綠,百人同業不同船,江風江水無憑準,相併相開總偶然。沈周。」

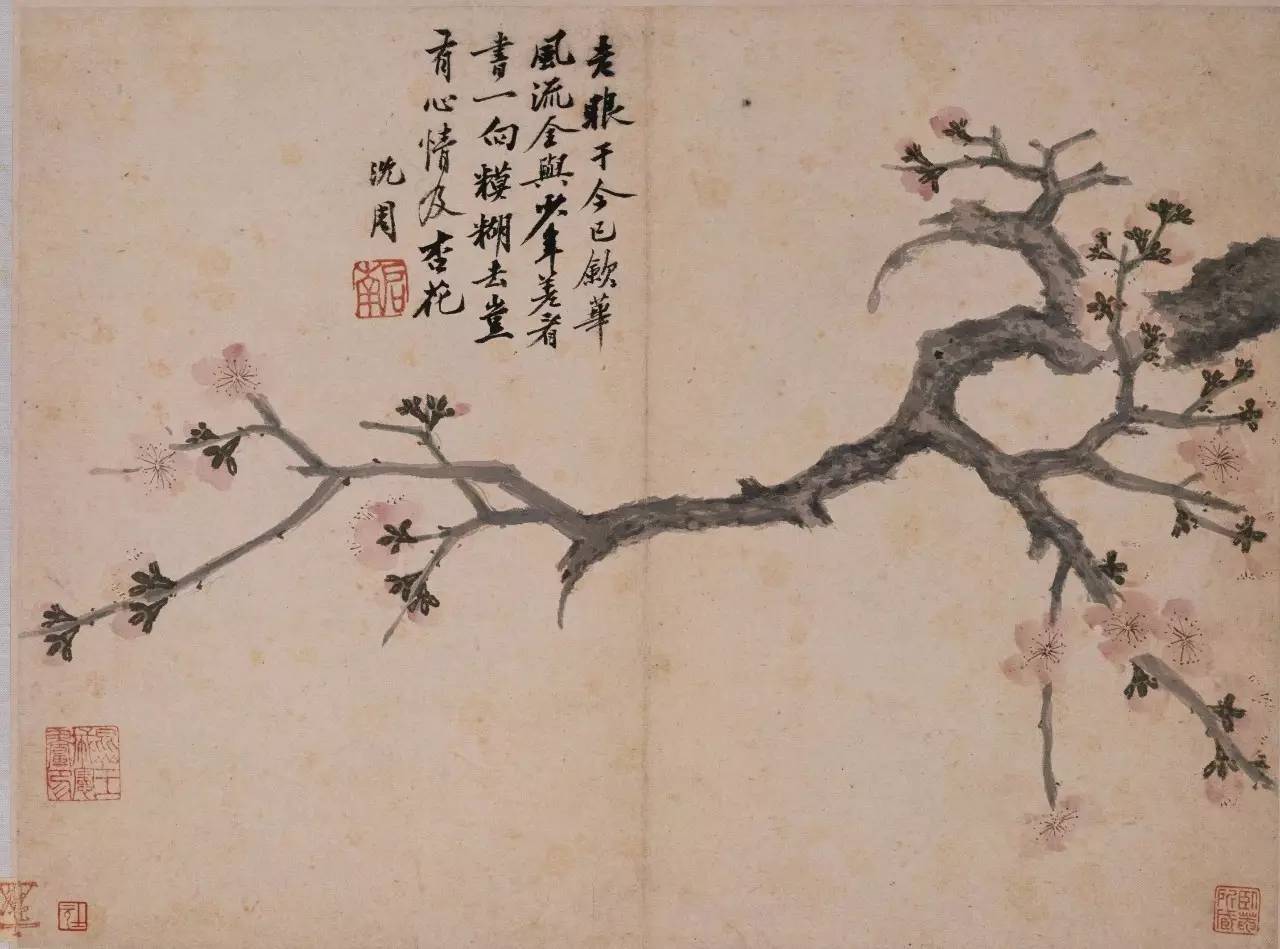

杏花圖

畫家自題:「老眼於今已斂華,風流全與少年差,看書一向模糊去,豈有心情及杏花。沈周。」

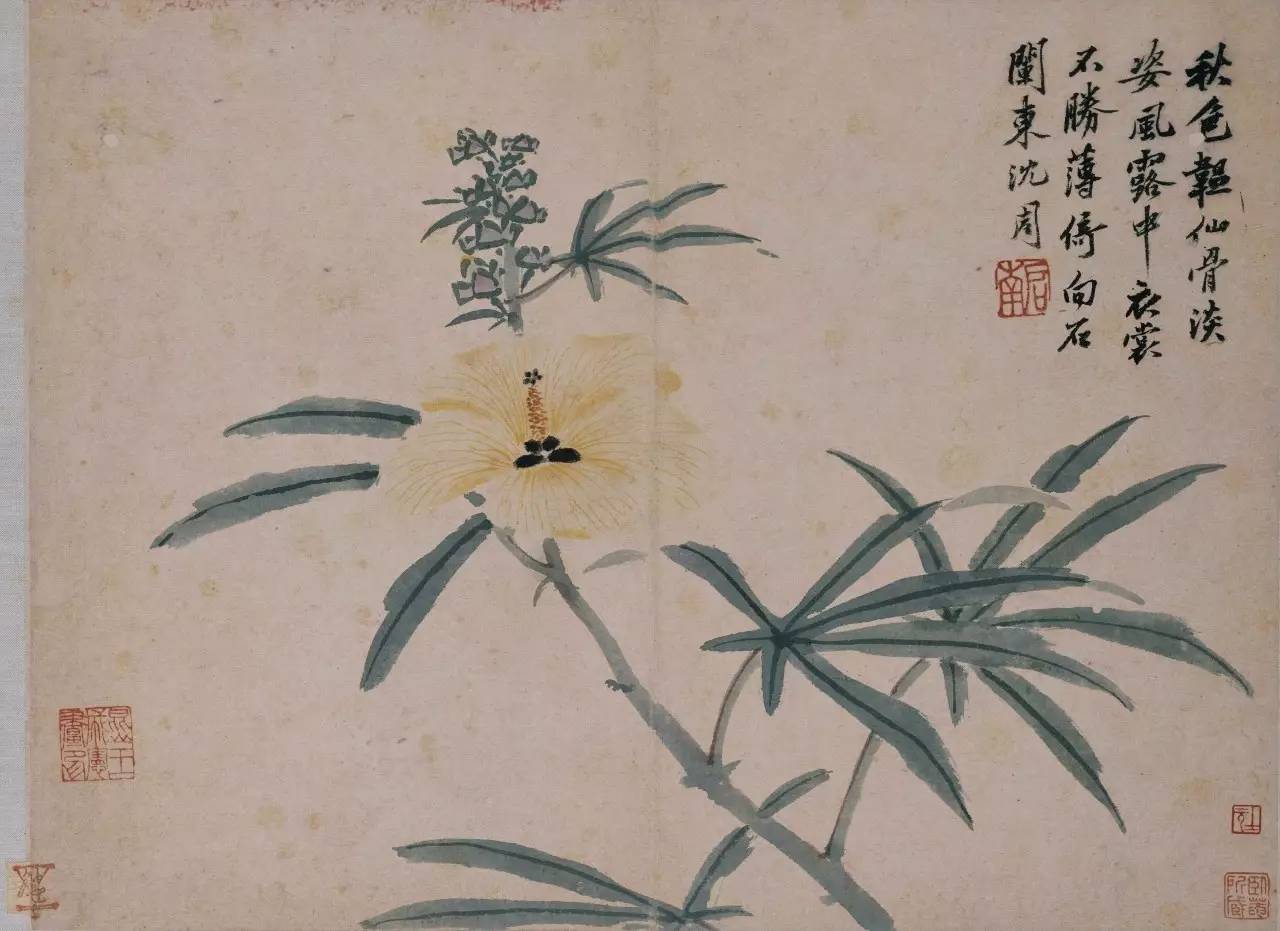

蜀葵圖

畫家自題詩說:「秋色韞仙骨,淡姿風露中。衣裳不勝薄,倚向石闌東。」觀者面對的,就是一幅淡姿清雅而又綽約宜人的美人圖。

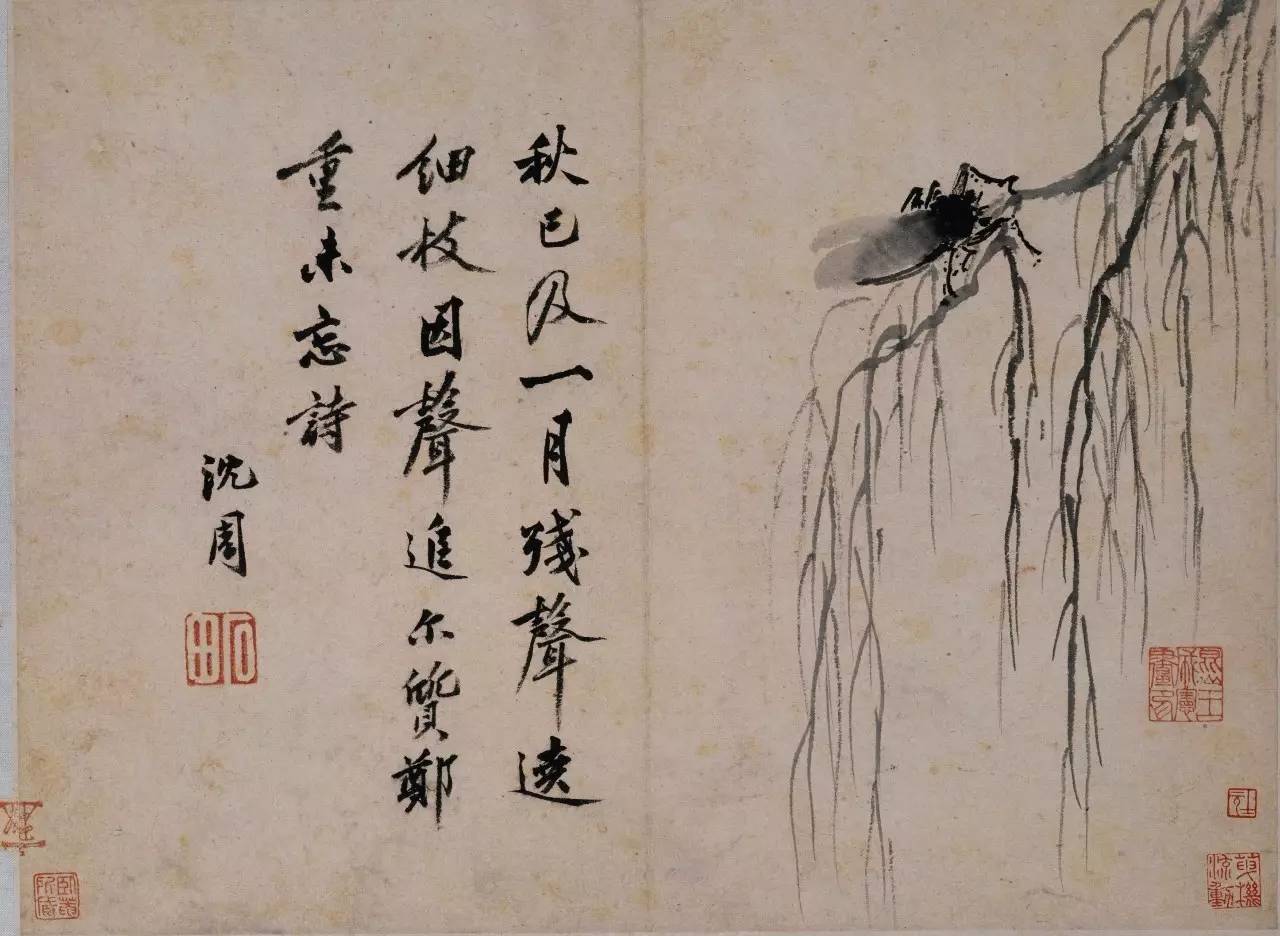

秋柳鳴蟬圖

以淡墨畫柳枝,濃墨畫蟬身及足,極淡墨畫蟬翼,薄而透明。畫家自題:「秋已及一月,殘聲達細枝。因聲追爾質,鄭重未忘詩。沈周。」

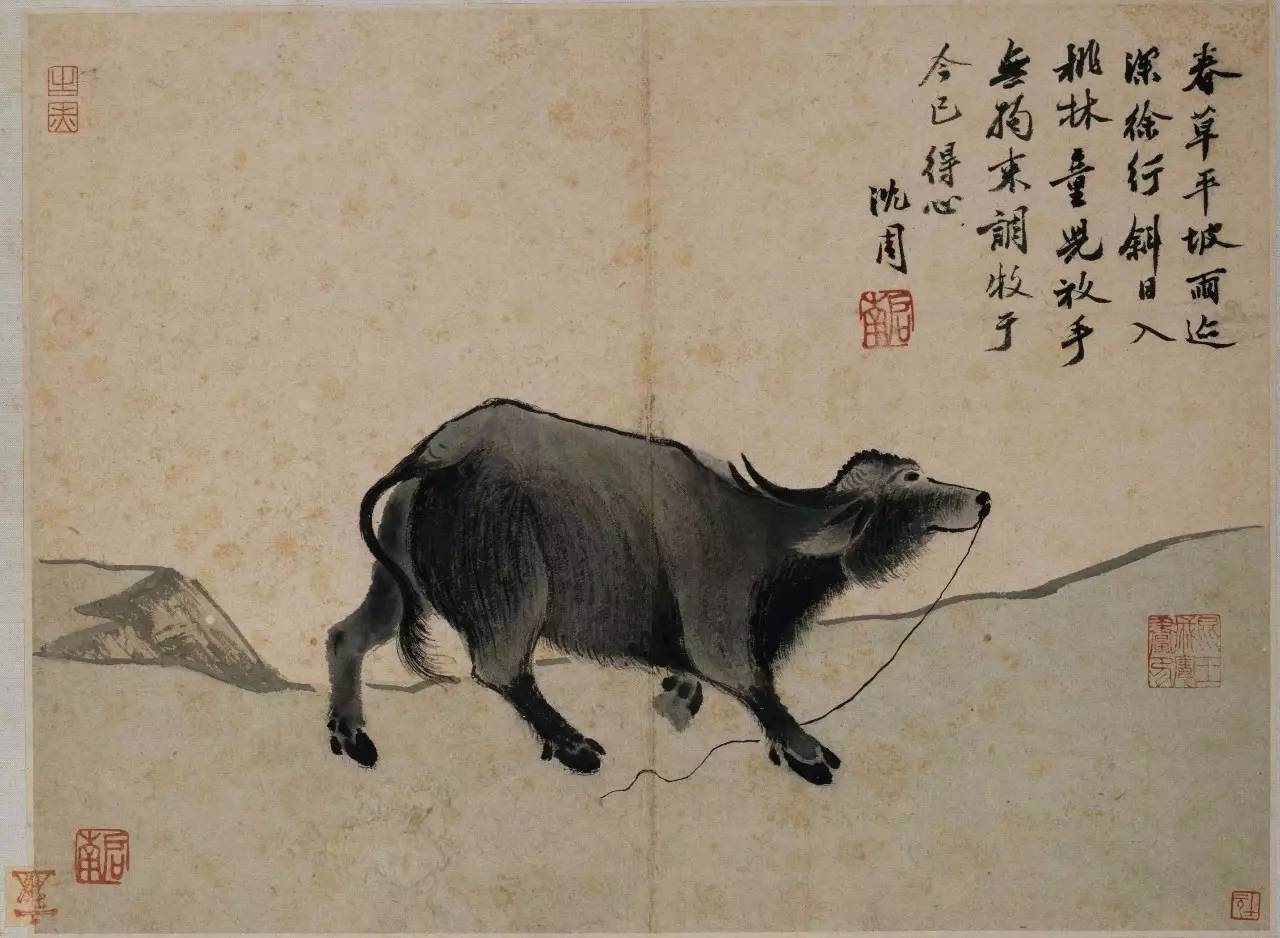

平坡散牧圖

右上畫家自題:「春草平坡雨跡深,徐行斜日入桃林。童兒放手無拘束,調牧於今已得心。沈周。」下鈐朱文「啟南」印。畫面左上有朱文「之」、「赤」印,右下鈐朱文「崑山王成憲畫印」、「士元」印,左下鈐朱文「啟南」印。

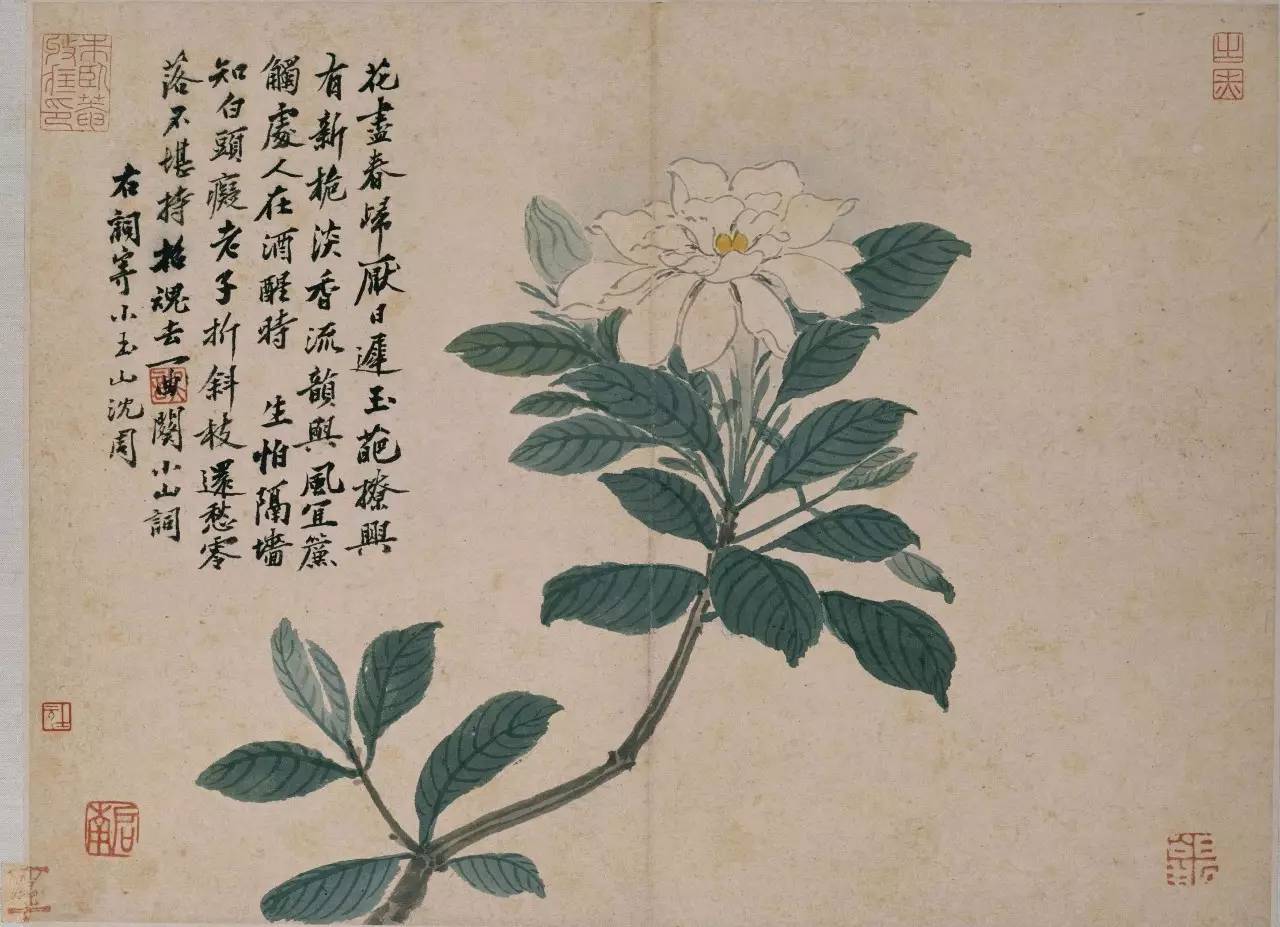

梔子花圖

畫中自題:「花盡春歸厭日遲。玉葩撩興有新梔。淡香流韻與風宜。簾觸處、人在酒醒時。生怕隔牆知。白頭痴老子,折斜枝。還愁零落不堪持。招魂去、一曲小山詞。右詞寄小玉山,沈周。」

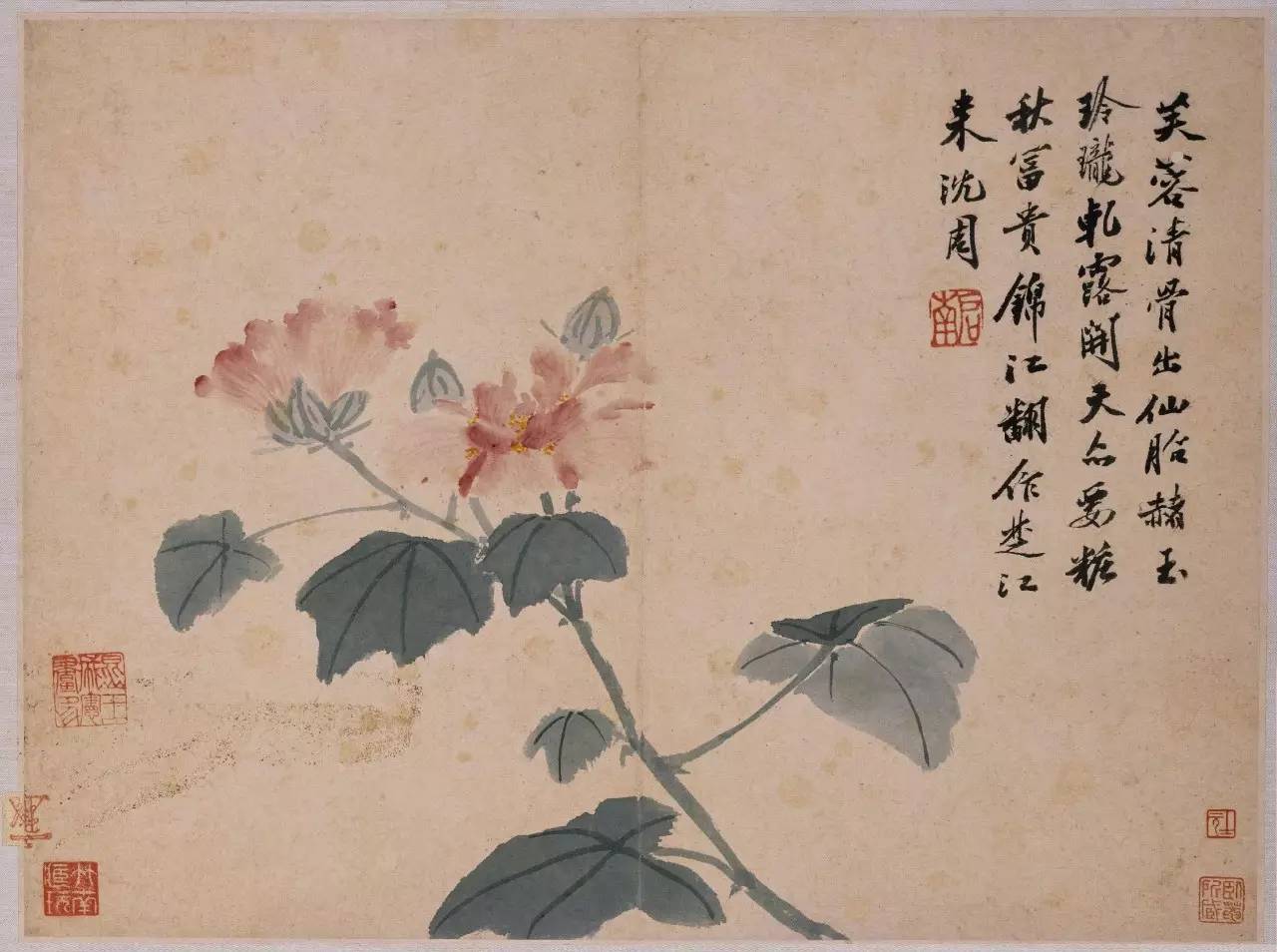

芙蓉圖

芙蓉圖格調綺艷,此圖設色淺淡,但芙蓉花綽約的風姿隱然可見。自題詩說:「芙蓉清骨出仙胎,赭玉玲瓏軋露開。天亦要妝秋富貴,錦江翻作楚江來。」其中的「清骨」、「仙胎」、「赭玉」、「玲瓏」和「妝」等,分明都是用來形容美人的常用詞語。「富貴」和「錦江」等字眼兒,又多了一層富麗的色彩。

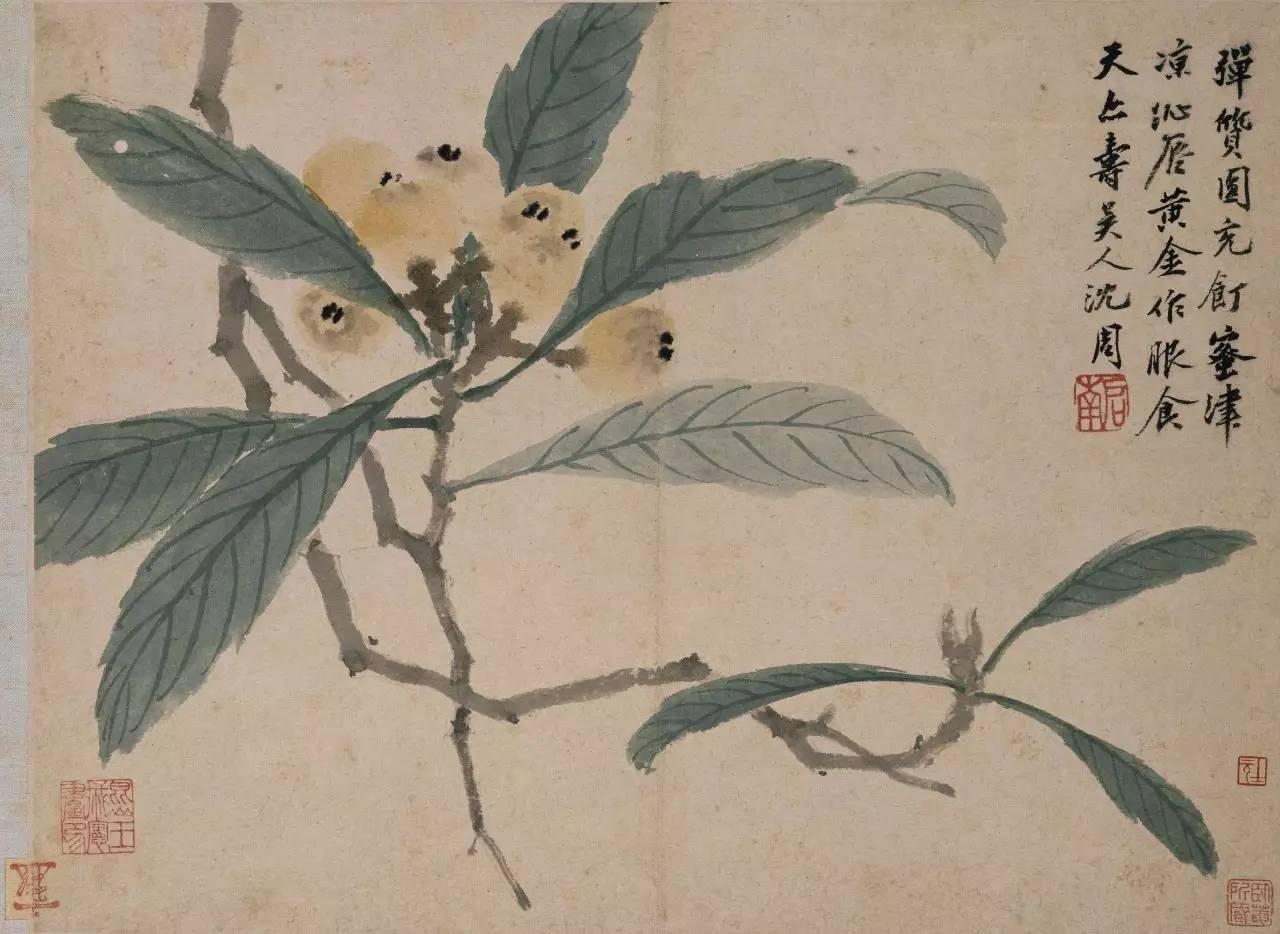

枇杷圖

本圖以赭黃寫枇杷七粒,顆顆如金。枝以赭和墨直寫,用筆頓挫一如沈老平時筆法,然枇杷枝頭卻用顫筆,頗為寫實。濃墨點頂窪處,和濕點成,頗見韻致。葉以綠和墨作正葉,自枝頭長出,再以深綠勾筋。反葉用淺綠,自成變化。詩云:「彈質圓充饑,密津涼沁唇,黃金佗服食,天上壽吳人」。后鈐朱文「啟南」印。畫面右下有朱文「士元」、「卧庵所藏」印,左下有朱文「崑山王成憲畫印」。

石榴圖

本副自題:「石榴誰擘破,群琲露人看。不是無藏韞,平生想怕瞞。沈周。」

雛雞圖

雛雞圖外在形象極為生動逼真。配上題畫詩「茸茸毛毛半含黃,何獨啾啾去母旁。白日千年萬年事,待渠催曉日應長。」小雞略帶驚慌的眼神、面朝畫外的構圖安排,彷彿在叩問「我從哪裡來」「該往何處去」。詩中揭示的是「時間」的秘蘊。這種對人生在世的根本詰問體現的正是畫面背後生命真實之哲思。構圖簡練,為一隻墨筆寫意的雛雞從自題詩看,畫家對這隻已然半大的雛雞表現了擔憂之情,總是啾啾尋母,長大后如何承擔起催日報曉的責任呢?不難看出畫家借雛雞圖寄予了期望後代早日成才的心愿。此圖以水墨暈染勾點,神態逼真,生動自然,惟妙惟肖。

菜花圖

畫家自題:「南畦多雨露,綠甲已抽新。切玉爛蒸去,自然便老人。」畫家並沒有運用白菜色彩上青和白的特徵來象徵文人品格的「清白」,而是用綠(青)來形容白菜葉的鮮嫩,用玉(白)來形容白菜莖的質感,傳達出的是他對白菜這種蔬菜口感的喜愛之情。

行書題跋

宗少文(宗炳)四壁揭山水圖, 自謂臥遊其間。此冊方或尺許,可以仰眠匡床,一手執之,一手徐徐翻閱,殊得少文之趣。倦則掩之,不亦便乎,手揭亦為勞矣!真愚聞其言,大發笑。沈。周跋。

沈周「臥遊」思想及對吳門畫派的影響

(文/劉麗娜 來源/榮寶齋期刊)

在中國文人畫思想中,「臥遊」是一個十分重要的概念。自南朝宋宗炳(三七五—四四三,字少文)約一千六百年前首次提出以來,「臥遊」逐漸演變為中國人觀畫的代名詞。在這一歷史過程中,明代畫家沈周是一位重要的代表人物,他的「臥遊」思想,對後世文人畫的觀看之道,尤其是對其所開創的中國最大畫派—吳門畫派有著深遠影響。

沈周(一四二七—一五零九),字啟南,號石田,又號白石翁,長洲(今蘇州相城)人。他以一代布衣成為懿範後世的文人畫家典型,藝術生命長盛不衰。多數繪畫研究者認同,中國繪畫史上最值得提出的畫派即吳門畫派,因其人數之多、影響之大是任何一個畫派所不能比擬的,其畫風基本構成了明清三百年來繪畫發展的主旋律,在畫史上的重要性不言而喻。

根據李維琨的研究,在故宮博物院、台北故宮博物院、上海博物館等三大中國古代畫作主要收藏地,以及日本鈴木敬主編的《中國繪畫總合目錄》等四處統計的綜合結果,在全部五千七百五十四件作品中,吳門畫派佔一千八百九十三件,比例高達近三分之一(百分之三十二點九)。這一畫派之所以有如此強大的生命力,與其開山者沈周的藝術思想密不可分。

而在沈周的藝術思想當中,「臥遊」的意義尤其重大。沈周晚年的代表作《臥遊圖冊》(又稱《臥遊冊》《臥遊小冊》,紙本,著色,縱二十七點八厘米,橫三十七點二厘米,現藏故宮博物院)正是其「臥遊」思想的集中體現。由於追隨者甚眾,這一思想滲透到吳門畫派的筋脈之中,流衍為繪畫史上極富中國特色的藝術觀念。在中國人回溯和反思傳統文化藝術精髓的當下,重溫和挖掘沈周「臥遊」藝術思想,更具有獨特的現實意義。

一、「臥遊」義涵與《臥遊圖冊》

「臥遊」,顧名思義,就是躺在床上旅遊,卧而游之。這一詞最早要溯及南朝宋時期的宗炳,源自其《畫山水序》。宗炳談「臥遊」,本意為「老疾俱至,名山恐難遍睹,唯當澄懷觀道,卧以游之」,「凡所游履,皆圖之於室,謂人曰:『撫琴弄操,欲令眾山皆響'」。

宗炳提出的「臥遊」為歷代文人所服膺。宋代的蘇東坡和黃山谷常常提到「澄懷臥遊宗少文」。王詵也要「如宗炳澄懷臥遊耳」(《宣和畫譜》)。連金朝的詩人、畫家筆下也常出現「時向鈐齋作臥遊」的詩句(《中州集》壬集第九《題子端〈雪溪小隱圖〉》)。元代文人畫家對宗炳的理論尤感興趣,倪雲林贊王蒙說:「澄懷觀道宗少文……五百年來無此君。」

在《臥遊圖冊》的跋文中,沈周提到:「宗少文四壁揭山水圖,自謂臥遊其間。此冊方可尺許,可以仰眠匡床,一手執之,一手徐徐翻閱,殊得少文之趣。倦則掩之,不亦便乎?」首句顯示了作者的創作初衷正是追思千餘年前的同道宗炳。

《臥遊圖冊》是沈周個人藝術發展道路上的里程碑式作品。它是畫史中一個充滿細節與魅力的特寫。對於繪畫研究者來說,則是心、眼合一的真切印證。該冊頁形制雖小,但集詩、書、畫三絕於一身,儒釋道思想於一體,從形制、題材到內涵開啟了文人畫表現的新天地。

早期的「臥遊」含義是指老病後在家卧而游之,臥遊圖就是以山水畫作為真山水的替代。「臥遊」需要兩個條件,一是在家中,二是欣賞的對象是山水畫。而沈周《臥遊圖冊》則使「臥遊」的含義發生了重大改變。

第一,從觀看的內容,即繪畫題材上看,臥遊圖不再僅指山水。《臥遊圖冊》現存十九幀,其中含引首和跋尾各一幀,山水七幀,花果七幀,禽、畜、蟲各一幀。畫作的內容體現出畫家即目即興進行自由創作的特點。

第二,從所觀畫作的形制上看,沈周的臥遊圖突破了宗炳及其後歷代畫家所謂的懸之於壁,或者直接在牆壁上繪畫的大形制,而改為尺許小幅。

第三,從觀看的地點上看,臥遊變得更為靈活自由,並不一定非要在家中。沈周的臥遊圖由於「小」,便於隨身攜帶,無論旅行,還是訪友,閑來都可披閱。換言之,臥遊可以是隨時隨地的。

第四,從欣賞的角度看,臥遊不僅僅是觀看山水畫作、尋找真山水的替代物,而是可以在各類題材中都能游目暢懷,達到「體道」「觀化」之境界。

第五,從創作與觀畫的最終目的上看,沈周所作不是為了視覺的愉悅,而是為了內在的生命超越,正所謂老子思想中的「為腹不為目」。

繪畫史中,沈周《臥遊圖冊》是被低估的。它並不像黃公望的《富春山居圖》那樣具有曲折的故事和傳奇色彩,在不少知名的鑒賞家眼中,《臥遊圖冊》甚至是被忽略的。例如在劉九庵先生編著的《宋元明清書畫家傳世作品年表》(上海書畫出版社,一九九七年版)就未收錄該冊頁。不過,正因如此,揭示《臥遊圖冊》被遮蔽的價值更有了拓展的空間。沈周「臥遊」思想流布到吳門畫派中,可從即興之美、平和之蘊、求真之境、人本之歸等四個方面加以評析。

二、即興之美

沈周終生不仕,以吟詩作畫為業。堅定的隱逸志趣與田間林下的生活環境滋養了其獨特畫風。而他對吳門畫派的影響,大到精神觀念,小到書畫題款,無處不在。其晚年畫風中最明顯的一個特點是即興之美。從《臥遊圖冊》中可見,這種即興式創作首先體現在題材變化上—沈周開創了文人花鳥畫的先河。

文人畫自確立以來,山水一直是主導。因山水的獨特意象與文人精神最為契合。所以,長期以來,文人畫幾乎與山水畫划等號。明代唐志契(一五七九—一六五一)說「夫山水畫家十三科之首也」,「畫以山水為上,人物小者次之,花鳥竹石又次之,走獸蟲魚又其下也」。

中國花鳥畫在唐代獨立成科,到五代時發展出兩種主要風格。一種以黃荃為代表,一種以徐熙為代表,分別號稱「黃家富貴」和「徐氏野逸」,前者精緻,力求形似,後者則簡淡雅逸,「意不在似」。自宋以後的花鳥畫一直被「黃家富貴」的畫風統治。

到沈周時期,由於其審美情趣的影響,吳門畫派提升了花鳥禽畜題材的地位,使其皆可步入文人畫殿堂。沈周上繼徐熙,開拓出一條全新的花鳥畫發展道路。他將山水畫中的文人趣味甚至技法引入到花鳥畫的領域,開創性地發展了水墨寫意法在花鳥畫中的應用,改變了原來摹寫自然的調子。同時,造型上注意突出物象特點,突出花鳥性格,將人的主觀情緒與花鳥相融,在宋人院體之外,另立了一面文人意筆寫生的旗幟。阮榮春說:「沈周對花鳥畫發展所作出的貢獻,其革新意義並不在山水畫之下。」周積寅更是認為「沈周對中國繪畫作出的重大貢獻不在山水畫,而在花鳥畫」。後繼者如徐渭、陳淳等畫家使沈周的文人花鳥進一步發揚光大。

《臥遊圖冊》中的花鳥禽畜都是文人花鳥的實證。例如該冊頁第五幀(《秋柳鳴蟬》),題畫詩為:「秋已及一月,殘聲繞細枝。因聲追爾質,鄭重未忘詩。」作品以淡墨畫柳枝,濃墨畫蟬身及足,極淡墨畫蟬翼,薄而透明。此畫起止僅數筆,而秋蟬畏涼捲縮之態已極為生動。從構圖上看,柳蟬與詩作各占畫面一半,相映成趣。

蟬在中國藝術中是極具象徵意義的物件。在古人看來,蟬是神蟲,它代表著生命的輪迴。秋柳之衰,映射著一個生命即將逝去。淡墨幾筆,已然畫出生命輪迴的千古秘蘊。五百多年來,這幅畫已經成為描述秋聲的經典,深深融入後世中國人的視覺意象中。

再從形制上看,沈周臥遊圖的即興特點體現為小中見美。沈周在繪畫形制上的喜好經過了「小—大—小」的過程。年輕時(四十歲以前)多作「盈尺小景」,四十歲以後「始拓為大幅」,此後幾十年,沈周的大量山水畫要麼「高」(立軸),要麼「長」(手卷),在規模尺寸上給觀者的衝擊力是相當大的。不過,到了老年,沈周似乎又向小幅回歸,美不一定在「大」。很多時候,外在的大規模對人視覺的影響是暫時的,很多小的作品卻令人回味悠長,甚至終生難忘。在繼續一些大幅畫作的同時,晚年的沈周創作了許多冊頁。據王鳳珠統計,沈周「現存畫目」中畫冊多達四十三冊,而這一統計應該還不是全部。

董其昌曾稱讚過沈周的畫冊:「寫生與山水不能兼長,惟黃要叔能之……我朝則沈啟南一人而已。」沈周好友吳寬曾記載其所作的《臥遊圖冊》:「石田翁為王府博作此小冊,山水竹木,花果蟲鳥,無乎不具,其亦能矣……若夫吮墨之餘,綴以短句,隨物賦形,各極其趣,則翁當獨步於今日也。」再次,在沈周後期的藝術創作中,體現出明顯的「寓目輒書」「因物賦形」「緣情隨事」的特點。《臥遊圖冊》的即景即畫正是這一特點的例證。

沈周作於一四九四年的一部共計十九開的《寫生冊》是其花鳥畫的代表作之一。在畫冊題詩上,沈周告訴觀者,這些作品無非是「隨物賦形」的「戲筆」。他說:「我於蠢動兼生植,弄筆還能竊化機。明日小窗孤坐處,春風滿面此心微。戲筆。此冊隨物賦形,聊自適閑居飽食之興。若以畫求我,我則在丹青之外矣。」《臥遊圖冊》中的多幅畫作,看起來就像是信筆拈來,如《秋山讀書》一幅。這幅畫作透露了沈周對莊子思想的偏愛,同時,幾乎是畫家實景之描摹。他通過此畫,畫他的思致,畫他這種思致在生活中的展開,在秋山一隅,披讀莊子的《秋水篇》,是即目即景式的。這正反映出吳門畫派對即興式創作的重視。

三、平和之蘊

沈周《臥遊圖冊》反映了吳門畫派獨特的平和之蘊。相對安定的社會環境和殷實的經濟條件,使得沈周得以堅定自己熱愛平和生活的隱逸理想。他脫離了仕途競爭的主流軌道,在書畫領域成就了歷史性的文化貢獻。如果用一個詞來形容沈周的生活和藝術特點,「平和」最恰當不過。而在「平和」當中,又可解讀出不同的意蘊。

首先,這是貴「淡」之平和。宗白華曾把美感分為兩類:華麗杯酌唱和,詩中云:「君子務久要,跡曠心非懈。請喻江中水,澹泊味長在。」因為淡,才最能體味自然的清風明月,因為淡,才使得自然與畫家融為一體。方聞說:「宋代畫家在藝術中追求自然,沈周則將他的畫變成了自然。」

其二,這是主「靜」之平和。或許是性格使然,沈周年輕時就對「靜」情有獨鍾。在據認為是沈周三十八歲為吳門隱士孫叔善所做的《幽居圖》軸上,沈周題詩曰:「心遠物皆靜,何須擇地居。」心放得遠,則萬物都變得沉靜。沈周筆下表現出靜寂的世界,顯然出自陶淵明「心遠地自偏」的隱逸思想。

成化十五年己亥(一四七九),五十三歲的沈周有詩云:「可花初開紅滿城,我眠僧房聞雨聲……還宜夜坐了餘興,靜免蜂蝶來紛爭。」六十歲時在弟子王倫為自己繪的小像上,沈周自題詩中有「飢來讀書不當飯,靜里安心惟信天」之句。繁富的美(「錯彩鏤金」)和平淡素凈的美(「出水芙蓉」)。他引用《易經》的《雜卦》說:「賁,無色也。」這裡包含了一個重要的美學思想,就是認為要質地本身放光,才是真正的美。所謂「剛健」「篤實」「輝光」正是此意。他還說,最高的美,應該是本色的美,就是白賁。

元末以來的文人畫以「水墨至上、崇尚簡淡」為審美志趣。沈周繪畫思想當中的一個特點是強調「淡」。他一生反覆表達著對「淡」的青睞。例如:他在《墨菊》軸的題畫詩中寫道:「寫得東籬秋一株,寒香晚色淡如無。贈群當要領賞此,歸去對之開酒壺。」沈周《題子昂〈重江疊嶂卷〉》的詩里有「丹青隱墨墨隱水,其妙貴淡不貴濃。」之句。

沈周藝術上的貴「淡」與其生活的甘於淡泊一脈相承。他曾自詠:「糲飯粗衣常自足,猶勝杜甫客西川。老妻課佛清齋里,幼女鳴機夜火邊。」弘治八年乙卯(一四九五)春,老友文林來訪有竹庄,沈周與其沈周在六十六歲所作《夜坐圖》(台北故宮博物院藏)中題寫的《夜坐記》,是其衷愛靜坐冥思的記述,中有:「……余性喜夜坐,每攤書燈下反覆之,迨二更方已為常。然人喧未息,而又心在文字間,未嘗得外靜而內定。於今夕者,凡諸聲色以定靜得之,故足以澄人心神而發起志意如此……」

其三,這是「漫興」之平和。歷來認為,詩可以「興」,畫亦為「興」。沈周曾說:「山水之勝,得之目,寓諸心,而形於筆墨之間雲,無非興而已矣。」不過,沈周卻常常喜歡把繪事稱為「漫興」,並自稱「漫叟」,還常把繪畫稱作「戲墨」「戲筆」。這是典型的文人心態與傳統的體現。

弘治五年壬子(一四九二),沈周六十六歲。楊循吉題啟南畫,稱其文章遠在畫之上。啟南見而為跋,謂自己畫與文章皆漫興耳。《石田先生文鈔》有《跋楊君謙所題拙畫》云:「畫本予漫興,文亦漫興。天下事專志則精,豈以漫浪而能致人之重乎?併當號予為漫叟可矣。」弘治癸丑(一四九三)年,沈周六十七歲時的夏天,坐承天寺習靜房,應寺僧之請,作《林堂思清圖》,題詩及跋中有:「喚茶屢攪山童睡,戲墨聊隨野衲情。」

李維琨認為,沈周的「漫興」說,發揮了中國畫傳統中的「暢神」「自娛」諸說,突出了藝術家的主體精神。沈周這種「漫興」中的「興」,正是文人畫家創作的原動力,所謂興來不可遏。文徵明就曾有過這樣的記述。「覺筆墨之興,勃勃不能自已……援筆時,亦覺意趣自來。」

沈周所謂「漫興」主要是指其畫作的功能,不為生計,自遣其興而已。這是文人高士對繪畫一貫的主張。弘治十八年乙丑(一五零五),沈周七十九歲重題舊作《匡山新霽圖》(現藏上海博物館),其云:「水墨固戲事,山川偶流形。輟筆信人捲,妍丑吾未明。模擬亦云贅,所得在性情。」

作為沈周一生重要的作品,《臥遊圖冊》正反映了他重視漫興、幽淡和平和的美學旨趣,這一組作品可以視為沈周在這方面的鮮活範本。作品來源於活生生的生活場景,浸透他的生命體驗,它們不是在記述這些生活中的瑣事,而是通過這些生活場景來體會生活的樂趣,體驗人生的價值,甚至置入宇宙的情懷。在平淡清澈中、在寧靜悠遠中實現自己的性靈騰遷。這是沈周《臥遊圖冊》乃至其他作品留給吳門的重要精神資源。

四、求真之境

文人畫以追求生命真實為最高旨歸。古往今來,中國繪畫關於「真」「似」之辯未曾休止。對於「真」,沈周有其獨到之觀,融於他畢生的藝術實踐,可以說,他一生體現的正是這種求真的境界。而他對「真」的追求落實在真心、真趣、真性、真實之中,《臥遊圖冊》正是對這「真」的發明,其衣被吳門畫風深矣。

第一,從真心上看,這體現的是畫家的創作動機和藝術心態,體現的是藝術家與外物的關係。真心也是誠心,只有對生活、對世界、對藝術有真誠之心,才能於筆端流露真實情感,令有心的觀者感同身受。言為心畫,畫為心聲。方聞認為,畫作乃畫家的「心印」。蘇利文說,文人畫的筆墨「往往是未受外界干擾的真誠之心的表現」。

毫無疑問,沈周是有此「真誠之心」的藝術家。這種真心是對世間萬物的大愛,於萬物中觀出生機,對萬物發自內心的欣賞。以這種愛與欣賞的目光來看世界,再落實到筆端,方能最終呈現出真心與打動人心的情感。所謂「以我手寫我心」。

《臥遊圖冊》中,無論山水,還是花果禽畜,都顯露出畫家的這種真心。例如其中的「杏花」。題詩云:「老眼於今已欠華,風流全與少年差。看書一向模糊去,豈有心情及杏花。」沈周雖然稱自己老眼昏花,難有賞春心情,實際上,這反映出的正是其傷春、惜春、嘆春的真心憐愛之情。

第二,從真趣上看,這體現的是作品的表現力和感染力。善於觀看文人畫的人能從作品中看到「趣」之有無,或是「趣」之真假。顯而易見,無「趣」的作品不會打動觀者。而這種「趣」須與「真」相聯。明眼的觀者很容易看出一幅畫作是矯揉造作,還是真趣淋漓。在某種程度上,這種真趣的呈現是不可言說的。如中國畫史上的「氣韻生動」理論,許多論畫者甚至認為「氣韻」是天才藝術家與生俱來的一種能力,所謂「氣韻不可學」。氣韻也很難言傳,關鍵是畫家和觀者的感受。因為有「韻」,所以有「趣」。真趣從何而來?得之天然,得之學習。對於文人畫家來說,真趣既要靠三分天份,又要靠七分學習。學習來自於師古,師自然。

沈周的高明之處在於,他超越以往文人畫家「墨戲」對「形似」的主觀疏離,而力求將形似與真意相結合。沈周在求「形似」方面用功甚勤。單從繪畫方面看,這體現在師古與師自然兩方面。若於求「真」,則在繪畫技法之外,在其學養人品與智慧靈性之中。

沈周師古而不泥古,故能得真意。他自學畫起,就始終處於仿古之中,但更多的仿古之作,實際上已融會了諸家之長,並顯現出自身特色,能夠脫古圖新。他有一段很有名的自述,闡發了這種觀點:「以水墨求山水形似董、巨尚矣。董、巨于山水,若倉扁之用藥,蓋得其性而後求其形,則無不易矣。今之人皆號曰「我學董、巨」是求董、巨而遺山水。予此卷又非敢夢董、巨者也。」

真趣更來自於師法自然。沈周七十五歲在自己的《山水妙品冊》跋中寫道:「此冊自謂切要,循乎規矩格法,本乎天然一水一石,皆從耳目之所睹,記傳其神采。著筆之際,凝心定思,意在筆先,所謂多不可減,少不可踰……目識歲月以見。一般苦心非漫寫塗抹者。」沈周在此所言述及創作謂故當效法宋元諸家,更需從自然中體悟,融會情感,思定而後寫出。語句警辟中肯,令人發省。

第三,從真性上看,這體現的是繪畫背後的哲學底蘊。明李日華說:「凡狀物者,得其形者,不若得其勢;得其勢者,不若得其韻;得其韻者,不若得其性。」這段話當中,有四個關鍵字:「形」「勢」「韻」「性」,分別代表了繪畫真實的四個層次。在他看來,「真性」是為繪畫表現的最高層次。李日華認為:「性者,物自然之天。」繪畫的重點在於對生命本真氣象的追求。

《臥遊圖冊》體現了沈周關於真性追求的思想。這「真」不是外在事實描述的「真」,而是生命真性呈現的「真」。如《臥遊圖冊》中的《綠甲圖》,從外觀來看,只不過是一棵開了花的白菜,似乎平淡無奇,實則蘊含深意。他常能用淺近直白的文字或是畫面,呈現生活真實的一面。而在另一方面,沈周透過一菜一葉,表達的則是對生命真性的讚美。正如他所做的《菜贊》一文:「天茁此徒,多取而吾謙不傷。士知此味,多食而費欲不荒。藏至真於淡薄,安貧賤於長。」一句「藏至真於淡薄」體現了詩人於淡薄自然當中恪守生命真性的追求。

第四,從真實上看,體現的是超越外表形似的藩籬,而呈現令人可觀、可感又可思的生命真實境界。竊以為,繪畫中的真實大體可分為三個層面,第一層面是客觀真實,指的是畫家首先要善於描摩物質世界客觀存在的真實(n a t u r a lr e a l i t y )。這是「形」(「似」)的層面。第二個層面是被發現的真實(discovered reality),指的是透過畫面描繪的物質表象,所表達的「觀點」或者是「象徵」。這是「意」的層面。文人畫在畫面語言上往往有其象徵意義,例如遠山象徵高遠境界,漁父象徵智慧,扁舟象徵自由等等。這種發現的真實一要靠畫家,二要靠觀者。只有熟知這套文人畫獨特語言的觀者才能明白其中的對話。第三個層面可以稱作生命真實,或如有學者所稱的「假設的真實」(presumedreality),這是一种放之四海皆準,具有普遍意義的真實。這是「道」的層面。「大道無言」,道是不可言說的。文人畫所能反映的最高真實正是這種不言之真,最終要靠觀者自我體悟,進入剎那永恆、天人合一、消彌分別、自在圓融的真境。

在文人畫家看來,「似」只是基礎,「真」才是旨歸。中國美學所推重的「真」是道家、佛家、禪宗對真的解釋,這種真是情感之真、情趣之真,是自我體驗之真,是修養之真、價值之真、存在之真。總而言之,在文人畫藝術中,「真」是超越邏輯、超越知識的,是生命的真實。這與人們通常依靠思維,通過認識活動,把握事物的本質和規律的邏輯之真不可同日而語。

真正的文人畫高手,能夠把「真」與「似」很好結合。畫家既具有精湛的繪畫技法,又有深厚的學養與智慧。沈周無疑是一位卓越的代表。《臥遊圖冊》體現了「似」與「真」的統一,是客觀真實與生命真實水乳相融的典範。如其中的《雛雞圖》,外在形象極為生動逼真。配上題畫詩「茸茸毛毛半含黃,何獨啾啾去母旁。白日千年萬年事,待渠催曉日應長。」小雞略帶驚慌的眼神、面朝畫外的構圖安排,彷彿在叩問「我從哪裡來」「該往何處去」。詩中揭示的是「時間」的秘蘊。這種對人生在世的根本詰問體現的正是畫面背後生命真實之哲思。

五、人本之歸

元代文人畫中,強調簡淡荒率,尤其是倪瓚筆下的世界,通常是「無我」之境,在他的逸筆草草之下,人本身都被滌盪掉了。這種畫意往往給人以清潔脫塵,同時又遙不可及之感。而在沈周的畫與詩中,「人」(或「我」)是常客,這與其說是沈周塵緣不凈、「我執」於中,不如說沈周的藝術是向人本的回歸。所謂道不遠人,即便是禪宗的自在世界也體現在與人相關的細瑣當下。《臥遊圖冊》就反映出沈周的藝術旨趣充滿了溫暖的人間關懷。

沈周的人本思想首先體現在筆墨如人上。中國人觀照繪畫,歷來將畫品與人品相聯。陳師曾在《中國文人畫之價值》一文中說,文人畫家,第一是要有「人品」,第二是要有「天才」,第三是要有「學問」。鄧椿說:「其為人也無文,雖有曉畫者寡矣。」自元代以後,繪畫是畫家一切的寄託,是畫家人格思想的再現。

弘治元年戊申(一四八八),六十二歲的沈周在題黃公望《富春山居圖》中以「人品論畫品」:「以畫名家者,亦須看人品何如耳,人品高則畫亦高。」他教誨自己的愛徒文徵明「莫把荊關論畫法,文章胸次有江山」。

沈周的繪畫風格一如其性格:端重純直,孝友恭讓,淡於名利,充滿書卷之氣。他認為人生無常,流光易逝,強調隨遇而安,順其自然,免除心機,同時要活在當下,及時行樂。沈周一生追求「自然之妙」,生活「任自然」。成化十四年戊戌(一四七八),沈周五十二歲有詩:「人生良會豈易得,他日知今又難卜。寫畫題詩紀一時,雪泥聊爾知鴻鵠。」成化十五年己亥(一四七九),沈周五十三歲時生日作詩云:「五十三迴送歲除,世情初熟鬢應疏。事能容忍終無悔,心絕安排便自如。」容忍,去除機心,就贏得天地寬。

弘治十七年甲子(一五零四),沈周七十八歲繪《野菊圖》,其上題詩有云:「含孤貞而不揚,抱素志而自樂。」沈周的這種人生觀對其學生及後輩影響很大。文徵明在做人上與老師看齊,其漫長的一生都是在謹慎和辛勤耕耘中度過,他終生在艱辛地探索書畫之道,而且在道德和人品方面幾無瑕疵,這與沈周頗為相似。

沈周令後世仰止而效仿的遠不止於他的繪畫藝術,還有他的藝術化生存方式。可以說,他就是「生活即藝術,藝術即生活」這句口號的最佳踐行者。沈周是吳派文人交友雅集的一大核心人物。他的居所有竹居就是吳門文人雅士經常聚會的地方,是其審美化人物的空間。

沈周這樣的高隱之士,也非不問經濟,不食人間煙火者。相反,沈周活得非常「接地氣」,他的情感是樸素而有親和力的。從沈周的詩文與畫作上可見,一種強調世俗化,向人本回歸的新型文藝觀正在興起。沈周開創了吳派畫家的美學理念,其「臥遊」思想深刻影響了吳派的世界觀、人生觀和藝術觀,他所秉持的生活方式和創作原則,直到今天都煥發著勃勃生機。

- [04/24]牛人寫真:趙中州今年95歲,但他依然堅持每天上班

- [04/24]萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- [04/24]助手秒變槍手, 五角大樓前發言人攻擊防長

- [04/25]"加強對中共威懾"--防長赫格塞斯在陸軍戰爭學院講話(全文)

- [04/25]川普政府考慮發放5000美元「生育獎金」,鼓勵民眾生育更多孩子

- [04/25] 《幽居圖》及其它

- [04/25]盧鶴紱--中國真正的核能之父 上課遇土匪玩京戲

- [04/26]野和,寒春--不一樣的詩人

- [04/27]對比紐約老邱 澳洲尼媽也過零元gou生活卻有啥不一樣ne?

- [04/27]再說盧鶴紱: 他和毛澤東的大企圖

- [04/27]危急 美以軍機突抵印度 北京突批習撒謊?

- [04/27]樗蒲賦[直播] 川普總統和第一夫人梅拉尼婭歐洲之行結束后抵達新澤西州

- [04/28]紐約州檢察長搞川周一或將被捕?文件已出示,情況不妙

- 查看:[change?的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.詩詞書畫]

評論 (0 個評論)

- change?:萬斯訪印度對克什米爾等地恐襲說了什麼?

- change?:剩女如油絲熬熬熬 聖女似飛絮飄飄飄

- change?:康熙帝的基督信仰詩歌

- 異域堂:關於「沁園春 雪」的創作背景及「原驅臘象」的修改經過

- change?:毛澤東為何早年贊嚴光 晚年捧雷鋒?

- change?:文革宣傳畫名作選之 「群醜圖」 都畫了誰?

- change?:"詩人"毛澤東有自謙之德卻"思而邪" ?

- change?:流浪女,閃爍女, 卦卦卦

- change?:馬遠名畫----宋畫令人驚嘆的地方

- change?:美國華人妓女詩---難以啟齒

- 【小蟲攝影】:美籍華人畫家wei tai韋太先生的作品在亞利桑那州菲本藝術博物館展出

- 它鄉異客:冷軍和他的畫

- 前兆:書法家趙朴初為呂大炯教授的題詞-這是趙朴初先生給呂大炯教授發的地震預報研究成果的

- 法道濟:親朋盡數染疫、肺炎,死亡愈演愈烈

- 解濱:認清美國文革:推薦趙宇空先生寫的一本好書

- 卉櫻果:溫哥華藝術館-慢慢走,靜靜坐,細細看

- goofegg:給一個8歲小孩的詩的點評

- 法道濟:<鶯啼序> 愛的故事

- 文廟:掩耳盜零 張口皆蛇

- 法道濟:七律 吊屈原