|

|

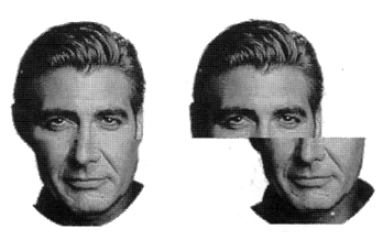

整體雖然有助於辨識局部,但有時也會誤導我們。請看下面這張圖,你看出圖左側的這個人是誰了嗎?美國影星喬治•克魯尼(George Clooney)?似乎又不是。

這是誰?喬治•克魯尼?不太像?

其實上半部分臉確實是喬治•克魯尼,下半部分臉是另一個人的。但是一旦把他們拼接起來你就很難識別出上半部分面孔的身份。這個就是約克大學心理系教授安迪•楊(Andy Young)等人發現的面孔的合成效應(composite effect),即當上下對齊接合(aligned)時,受下半部分面孔的影響,人們很難識別出上半部分面孔的身份;而當上下錯開接合(misaligned)時,下半部分面孔對於上半部分面孔的影響作用則很弱。這說明我們對面孔是整體性加工的,當面孔是以一個整體而出現的時候,我們也有被整體所「誤導」了的危險。

在現實生活中影響我們對面孔的識別的不僅僅是整體性加工這一個因素,其他因素的影響更多也更加複雜,以上介紹的都是嚴謹的主流學術界對於面孔識別過程的經典結果,現在仍有廣泛的研究者在努力對面孔中的各種因素進行研究。編輯的話:有一種病叫做面孔識別障礙,也叫臉盲。臉盲者分不清別人的臉。不過如果你也總是認不出別人的臉,估計不是臉盲,而是「非注意視盲」(詳見《 為何你看不見的逃犯? 》)。不過臉盲倒不失為一個挽救失禮窘境的借口。

參考文獻:

Kanwisher, N., McDermott, J., & Chun, M. M. (1997). The fusiform Face area: a module in human extrastriate cortex specialized for face perception. Journal of Neuroscience, 17(11), 4302-4311.

Kanwisher, N., Tong, F., & Nakayama K. (1998). The effect of face inversion on the human fusiform face area. Cognition, 68(1), B1–B11.

Mondloch, C. J., Le Grand, R., & Maurer, D. (2002). Configural face processing develops more slowly than featural face processing. Perception, 31, 553–566.

Tanaka, J. W., & Farah, M. J. (1993). Parts and wholes in face recognition. Quarterly Journal of Experimental Psychology,46A, 225–245.

Thompson, P. (1980). Margaret Thatcher: a new illusion. Perception, 9, 483-484.

Yin, R. K. (1969). Looking at upside-down faces. Journal of Experimental Psychology, 81, 141–145.

Young, A. W., Hellawell, D., & Hay, D. C. (1987). Configurational information in face perception. Perception, 16, 747–759.

|

|