2008年03月31日 航空知識

首架生產型F-35B戰機盛大下線儀式

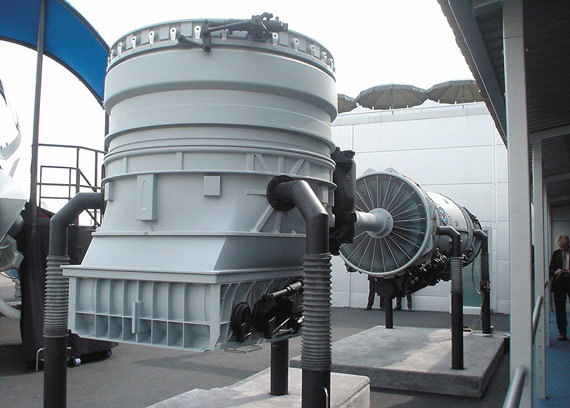

F-35B機體內安裝的是一套前所未有的軸驅動式升力風扇系統

文 黎新 陳洪

2007年12月18日,首架F一35B聯合攻擊戰鬥機在洛克希德·馬丁公司設在克薩斯州沃斯堡工廠下線。F一35的主要用戶:美國海軍陸戰隊、英國和義大利軍方代表出席了飛機下線儀式。美國海軍陸戰隊司令官詹姆斯·柯維在儀式發言中說:「全新的航空科技讓我們能夠擁有一支能夠在水面艦艇、前線機場甚至未開發過的荒地上進行起降作業的航空部隊,F-35B良好的適應性讓我們非常驚訝!」

相比它的同門「兄弟」F一35A的下線,「二弟」F-35B可謂「高調亮相」。早在2007年的10月間,美軍就宣布:年底前F-35B即將下線,屆時將有隆重的下線儀式,果然F-35B的下線儀式隆重熱烈。記者們不斷閃爍的照相機閃光燈,仍然掩蓋不住「閃電」II閃出的種種光色。那麼,「閃電」II到底閃出了什麼?我們從F一35B的身上能看到一些什麼?

閃出「鷂」式戰鬥機的影子

美國的聯合攻擊戰鬥機(Joint StrikeFighter,簡稱JSF計劃)提出了模塊化的飛機製造概念,這個計劃是「一種機型三個型別」,也就是F一35A、B、C型。JSF計劃最大的一個特點就是讓三種型別擁有良好的通用性,以降低生產和使用成本。F-35B是短距/垂直起降型(STOVL),可以看作是三兄弟中的「二哥」。從通用性的角度看,F一35B與F一35A空軍型之間的通用性可達87%,與未下線的F一35C海軍型之間的通用性更是達到了95%。也許有人要問:都是一個研製計劃中的戰鬥機,而且三者之間又有如此多的通用之處,F一35B研製的難度究竟在哪裡呢?它與其它兩種機型有什麼不同?

應該說F一35B是受到了「鷂」式戰鬥機的啟發提出的垂直起降方案。而其它兩個型別卻看不到「鷂」式戰鬥機的影子。從外形上看,最明顯的特點那就是F一35B的脊背上面開了一個「大天窗」,而「同門兄弟」中其它兩種型號卻沒有。可不要小看這個「大天窗」,F-35B能夠短距起飛垂直著陸沒有它的幫助是不行的。其實這個天窗預示著F-35B有著一個與眾不同的推進系統,那個大天窗就是「升力風扇」的進氣口。也許有人要說,「鷂」式戰鬥機沒有見到「大天窗」呀!

是的,「鷂」式戰鬥機的垂直起降方式和F一35B有很大不同。我們知道,英國研製的「鷂」式戰鬥機是世界上第一種固定翼短距/垂直起降的戰鬥機,它的背上沒有開「天窗」,其垂直起降能力是依靠旋轉噴管的作用實現的。「鷂」式戰鬥機的發動機有兩對帶有葉柵的旋轉噴管,分別噴出風扇氣流和燃氣流。每個噴管可以向下方旋轉98.5度,這樣就可以保證戰鬥機垂直和短距起降。在我國,「鷂」式戰鬥機曾被翻譯為「獵兔狗」戰鬥機。據說,當時一位英國將軍聽了「獵兔狗」這個譯名頗不以為然,他說:我們英國的狗和其他國家的狗都是一樣的,是飛不到天上去的。當然這隻不過是一種笑談。後來我國新聞媒體在談到這種戰鬥機時,都改稱「鷂」式。

發生在二十幾年前的那場戰爭——英阿馬島之戰,至今人們還記憶猶新。在那場戰爭中,英軍出動了數十架「鷂」式和「海鷂」(「海鷂」是「鷂」式戰鬥機的海軍型)短距/垂直起降戰鬥機,與阿根挺空軍展開了大規模的空戰。戰鬥結果顯示:阿根廷軍隊損失的飛機中,有31架是被「鷂」和「海鷂」擊落的,而「鷂」和「海鷂」沒有一架被阿方擊落、擊傷。

使「鷂」式飛機身價倍增的是發生在1983年6月的一次偶然事故。那一天,一架英國的「海鷂」式戰鬥機從一艘航空母艦的甲板上起飛,進行海上訓練。飛行員操縱飛機飛行了一段時間后,突然「海鷂」的無線電通信導航設備出了毛病,與航母失去了聯繫,眼看「海鷂」的燃料將要耗盡。就在這時,飛行員發現海面上有一艘西班牙貨船,他急中生智,決定降落在這艘貨船上。一架戰鬥機要在一艘事先沒有任何準備的貨船上降落,那是十分困難的。因為貨船無法與戰鬥機通話,戰鬥機也無法知道貨船的速度。以前「海鷂」從來沒有在貨船上降落的先例。飛行員機智地用手式與西班牙貨船上的船員取得了聯繫,最後成功降落在貨船的前甲板上。這一成功的降落,使「鷂」式戰鬥機成為許多國家軍方關注的對象。一些國家紛紛向英國訂購「鷂」式戰鬥機。美軍也看上了這種戰鬥機,弓l進生產了「鷂」式戰鬥機的改進型AV-8B戰鬥機。這種戰鬥機還曾經出現在好萊塢的大片《真實的謊言》中。垂直起降是「鷂」式戰鬥機的優勢,但是它的缺點也很明顯:航程短,速度慢。而F-35B克服了「鷂」式戰鬥機垂直/短距起降飛機航程近、速度慢和起飛重量輕的弱點。作為英國皇家海軍未來的艦載機和海軍陸戰隊AV-8B、F/A一18兩款戰鬥機的替代機型,F-35B要將隱身、超聲速和短距/垂直起降三者結合在一起。從技術上講,在「閃電」II三兄弟中,F-35B的研製和生產難度無疑是最大的。按照日程計劃,2008年5月,F一35B將進行首飛,2012年將裝備美國海軍陸戰隊以及英國和義大利海軍。 |