1937年12月18日美國《紐約時報》刊載了rn記者蒂.德丁12月17日發自南京的報道

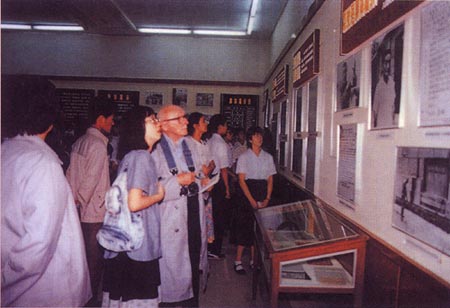

1988年6月,美國德丁先生(中)訪問南京,參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館

德丁

朱成山

對史學界而言,「南京大屠殺」一詞已成為專業術語而被廣泛應用。那麼,誰最早使用「南京大屠殺」這個詞呢?據考證,是美國《紐約時報》在1937年12月18日最先使用,而撰寫這條新聞的記者名叫德丁,當時他留在南京。

1937年11月20日,國民政府宣布西遷,大多數西方人士紛紛撤離南京。12月9日,日本當局向所有駐華大使館發出要求,要求一切外國人立即離開南京。[1] 但是,20多名西方人士勇敢地留了下來,其中包括5名美國記者。他們是《紐約時報》的德丁、《芝加哥每日新聞》的司迪爾、美聯社的麥克丹尼爾、路透社的史密斯及美國派拉蒙公司的門肯。這些美國記者留在南京的目的就是要報道日本人佔領南京的情況。

德丁來自美國休士頓,時年29歲。他以幫助貨船清洗甲板和膠輪,交換到中國的船票。到達上海后,先在英文《大陸報》任編輯,不久到《紐約時報》工作。1937年8月底,為了採訪有關日軍侵華戰爭的新聞,他買了一部轎車,開往南京。1937年12月13日,南京淪陷后,德丁在南京看到一幕幕日軍的暴行。

對於日軍在南京大肆屠殺,這些外國記者意識到這是一個重大新聞,但南京與外界的聯絡已經徹底中斷,留在南京已無作用。12月14日,德丁驅車想去上海,但到句容時立即被日軍擋了回來。[2] 日本人一方面竭力封鎖消息,害怕消息外傳,另一方面又不喜歡有外國記者留在南京。12月15日,德丁、司迪爾、門肯和史密斯乘船離開南京,在前往江邊的路上,經過挹江門時,記者們看到遇難者屍體高達數英尺,狗群已經啃食這些屍體。在江邊等船的時候,他們看到了日本人對中國被俘軍民進行集體屠殺,情形非常恐怖。在一個露天廣場,有數以千計被綁的中國人,其中一部分人被押去槍決。[3]

登上美國炮艦「瓦胡號」后,德丁立即去找無線電發報員,要求拍發新聞,但被拒絕了,理由是違反規定。而同時登上「瓦胡號」的司迪爾,卻以「日軍殺人盈萬」為題,在船上將采自南京的消息拍發給《芝加哥每日新聞》,由於時差的原因,該報在12月15日刊登了他的報道,司迪爾實際上成了報道南京大屠殺的第一人。司迪爾還以《太陽報》和《每日郵報》特約記者的身份向兩報拍發消息,兩報也分別以「地獄般的南京淪陷,記者離開時看到了殘酷的大屠殺」和「我看到了300人被屠殺」為題,刊登了司迪爾的報道。雖然兩報用到了「大屠殺」和「屠殺」的辭彙,且指出大屠殺發生地在南京,但畢竟未能完整的直接提出「南京大屠殺」一詞。

直到12月17日,「瓦胡號」到達上海后,德丁拍發出他的新聞稿。12月18日,《紐約時報》在顯著位置刊登了他的報道——《關於南京大屠殺的報道:「俘虜全遭殺害;日軍在南京的暴行擴大」》,[4]《紐約時報》實際上成為「南京大屠殺」一詞的最先使用者,而此時距南京淪陷、日軍展開殘酷的大屠殺僅6天時間(南京大屠殺是指1937年12月13日—1938年1月的六周時間)。

德丁在12月18日的這篇報道中,大量的披露了他在南京親眼目睹的日軍暴行。德丁記述道:「15日,廣泛巡視市內的外國人,看到所有街巷內都有平民的屍體,其中有老人、婦女和小孩,特別是警察和消防隊員,更成為槍殺的對象。死者很多是用刺刀刺死的,有的是用極其野蠻的手段殺害的。由於恐懼慌忙逃跑的和一旦落後在大街小巷被巡邏隊抓到的,不問是誰,都被殺害。」[5] 德丁不僅看到南京城內屍橫馬路和大街小巷的情景,而且還看到日軍在國際安全區內的暴行。德丁繼續寫道:「難民區收容的中國兵大部分被集體槍殺了。肩膀有背負背包的痕迹,或者有其他記號說明他們曾經是當過兵的男人,挨家挨戶地一個不漏地搜查,凡是可疑的人都被集中起來屠殺了。很多人在發現的現場就被殺死了,其中有與軍人毫無關係的人,有傷兵和普通市民。15日記者在12小時中,就曾三次目擊集體屠殺俘虜。」[6]

面對日軍的屠殺暴行,記者們的力量顯得極其微弱。德丁經過南京俱樂部門前,看到那裡一個穿著軍裝的中國兵躺在路邊。他的下顎已經被槍彈打掉,他身體上的傷痕有的是被燒的,有的是被刀砍的,還在流血。他伸出手,期望德丁能把他帶走。而德丁對此毫無辦法,後來他回憶說:「我不知道能把他送到哪裡,或者怎麼辦,我拿出五塊錢放在他的手裡,這當然對他毫無幫助,但我內心覺得應該為他做點什麼,他還沒有死。」[7]

翌年的1月9日,《紐約時報》又用很大的篇幅,刊登了德丁12月22日發自上海的報道,題目是《南京日本侵略軍處刑2萬,日軍集體大屠殺——包括普通市民在內死難者3萬3千》。[8] 在此篇報道中,由於他已離開了南京和南京當時已與外界隔絕消息的緣故,德丁此時不可能了解到日軍進一步在南京施暴的情況,他所估計的死難者數字明顯偏少,但德丁進一步提出了「南京日本侵略軍」、「日軍集體大屠殺」和「包括普通市民在內死難者」這些定性和定論的辭彙,仍成為今天後人研究南京大屠殺的專門用詞。

應當肯定,《紐約時報》及其記者德丁當年界定和使用「南京大屠殺」一詞有著重要的價值。雖然與遠東國際軍事法庭判決書中引用「南京大屠殺」一詞作為篇章題目,與南京審判日本戰犯軍事法庭在判決書中多次使用「南京大屠殺」作為判詞,在界定被屠殺死難者的數量、屠殺的範圍、涵蓋的內容(前者僅指屠殺,後者包括燒、殺、淫、掠)等方面,都有著較大的差距,但前者是在慘案剛開始發生的過程中,後者是在慘案發生數年後調查的基礎上,我們不能苛求德丁和《紐約時報》,相反更凸顯出他們當年在報道用詞上的真實性、準確性和預見性,因為南京大屠殺不僅僅是指「數字」上的慘烈與震撼,更重要的是對日本法西斯軍隊泯滅人類良知和踐踏文明,公然違反國際公理與準則,對俘虜和平民百姓,包括老人、婦女和兒童的戮害,是獸性扼殺人性、野蠻虐殺文明的暴行,而恰恰在這一點上,德丁和《紐約時報》在報道中,明白無誤的指出日軍對上述人群使用「極其野蠻的手段殺害」,作出了明確而肯定的回答。

作者:侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館 館長

侵華日軍南京大屠殺史研究會 副會長 研究員

2005年7月28日

註釋:

[1]、[3]、《抗日戰爭研究》,1991年第2期。

[2]、(德)《拉貝日記》,江蘇人民出版社,江蘇教育出版社,1997年8月版第179頁

[4]、[5]、[6]、《紐約時報》,1937年12月18日。

[7]、《日本侵略研究》,1992年第8期。

[8]、《紐約時報》,1938年1月9日。