|

|

2017-06-08 22:22

本文由微信公眾號「環球科學」(ID:huanqiukexue)授權轉載

轉載請先聯繫www.huanqiukexue.com

數學中最冗長的證明支持這樣一個觀點:在宇宙中,所有對稱性可以分為四類。它證明的定理被稱為宏偉定理。

這個陳述的證明長達15 000頁,理解它的人寥寥無幾,他們害怕自己在年輕一代數學家接班之前就會離開人世。

數學家們開始了一項拯救計劃,試圖在這些知識消失之前,精簡併保存整個證明。

撰文 | 斯蒂芬 · 奧爾內斯(Stephen Ornes)

翻譯 | 方弦

2011年9月一個涼爽的周五晚上,在朱迪絲·L·巴克斯特(Judith L. Baxter)和她丈夫,數學家斯蒂芬·史密斯(Stephen Smith)位於伊利諾斯州奧克帕克的家中,種類數不勝數的菜肴鋪滿了好幾張桌子。什錦餐前小點、家常肉丸、乳酪拼盤和烤蝦串旁簇擁著西餅、法式肉凍、橄欖、三文魚配蒔蘿以及茄子釀菲達乾酪。甜點的選擇包括一個檸檬馬斯卡普尼乾酪蛋糕以及一個非洲南瓜蛋糕。夕陽漸落,香檳徐啟,六十位賓客,其中半數是數學家,他們吃著喝著,喝著吃著。

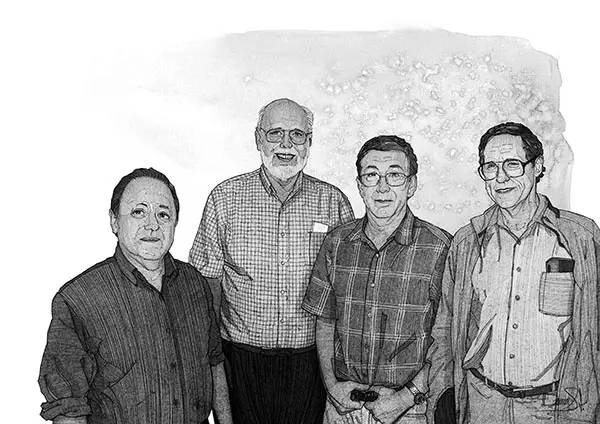

宏大的場面正適合這個為巨大的成就舉辦的慶功會。晚宴中的四位數學家——史密斯、邁克爾·阿施巴赫(Michael Aschbacher)、理查德·萊昂斯(Richard Lyons)、羅納德·所羅門(Ronald Solomon)——他們剛出版了一本書,延續著180多年來的工作,全面概述了數學史上最大的分類問題。

最龐大的定理

他們的專著並未榮登任何暢銷書榜,這可以理解,畢竟這本書叫《有限單群分類》(The Classification of Finite Simple Groups)。但對於代數學家而言,這本350頁的巨著是一座里程碑。它是一般分類證明的摘要,或者說是導讀。完整的證明多達15 000頁——有些人說接近10 000頁——而且散落在由上百名作者發表的數百篇期刊論文中。它證明的結論被恰到好處地稱為「宏偉定理」(Enormous Theorem)。(定理本身並不複雜,冗長的是證明)史密斯家中的豐盛佳肴似乎正適合褒獎如此宏大的成就。它是數學史上最龐大的證明。

但現在它處於險境。2011年的這本著作只是勾勒出了證明的梗概。實際文獻無以倫比的篇幅將這個證明置於人類理解能力的危險邊沿。「我不知道有沒有人將所有東西都讀過了,」所羅門說,他現在66歲,整個職業生涯都在研究這個證明。(他兩年前剛從俄亥俄州立大學退休。)在慶功會上接受慶祝的所羅門以及其餘三位數學家,可能是當世僅有的理解這個證明的人,而他們的年歲令每個人擔憂。史密斯67歲,阿施巴赫71歲,萊昂斯也已經70歲了。「我們現在都老了,我們想在為時已晚之前,將這些想法傳遞下去,」史密斯說,「我們可能會死,或者退休,或者把東西忘掉。」

這種損失同樣「宏偉」。簡而言之,這項工作為群論這一門關於對稱性的數學研究帶來了秩序。而關於對稱性的研究,又對現代粒子物理學等科學領域至關重要。標準模型(standard model)是解釋宇宙中存在的所有基本粒子(無論是已經知道的還是尚待發現的)的性質和行為的基本理論,它依賴於群論提供的關於對稱的工具。在最微觀的尺度上,有關對稱的巧妙想法曾經幫助物理學家建立了一些實驗中用到的方程,而這些實驗又幫我們發現了一些奇異的基本粒子,比如組成我們熟悉的質子與中子的夸克。

同樣是在群論的指引下,物理學家產生了一個令人不安的想法:質量實際來源於某種基本層面上的對稱破缺。循著這個想法,物理學家發現了近年來最有名的粒子:希格斯玻色子,只有對稱在量子尺度上轟然崩塌,這種粒子才能存在。有關希格斯玻色子的想法在20世紀60年代就從群論中浮現出來,但直到2012年才被歐洲核子研究中心的大型強子對撞機在實驗中發現。

對稱性這個概念,就是說某樣事物能經受一系列變換——旋轉、摺疊、反射、在時間中移動——並在所有這些改變之後,看上去仍保持不變。從夸克的配置,到星系的排布,對稱在宇宙中無處不在。

宏偉定理以確定無疑的精確性證明,任意的對稱性都能被分解並按照共性歸類到四大類別之中(見文末)。在那些專註於對稱性研究的數學家,或者說群論學家的眼中,這個定理是一個偉大的成就,無論是概括性、重要性還是基礎性,都不遜於化學家眼中的元素周期表。在未來,它可能會帶來其他關於宇宙構成和實在本性的深刻發現。

當然,前提是它不是像現在這樣的一團亂麻。整個證明的方程、推論和猜想散落在超過500篇期刊論文中,有一些被埋在厚厚的書卷里,填滿了希臘字母、拉丁字母以及其他用在複雜難懂的數學語言中的字元。給這場混亂雪上加霜的是,每位貢獻者都有其自己特有的寫作方式。

這團亂麻的問題在於,如果證明並非每個部分各在其位,整個證明就搖搖欲墜。要比較的話,想像一下組成吉薩大金字塔的超過兩百萬塊石頭雜亂地散落在撒哈拉沙漠上,只有寥寥幾個人知道怎麼將它們重新整合。如果宏偉定理沒有一個更易理解的證明的話,未來的數學家就只有兩個艱險的選擇:要麼在沒有充分理解機理的情況下盲目相信那個證明,要麼「重新發明輪子」(沒有一個數學家會對第一個選項感到自在,而第二個選項幾乎不可能實現)。

史密斯、所羅門、阿施巴赫與萊昂斯在2011年共同整理的提綱,正是一個雄心勃勃的存續計劃的一部分,這個計劃的目的是讓下一代的數學家也理解這個定理。「從某種意義上來說,今天絕大多數人把這個定理當成一個黑箱,」所羅門痛惜地說。計劃的主要目標是將林林總總的證明碎片整合起來,得到一個精簡過的證明。這個計劃是在30多年前制定的,但直到現在還只完成了一半。

如果一個定理很重要,那麼它的證明更是加倍重要。證明確立了定理的真實可靠性,也讓數學家能令他的同行確信某個陳述的真實性,哪怕遠隔重洋,甚至跨越世紀。這些陳述又孕育出新的猜想與證明,令數學的合作精神能延續千年。

羅納德·所羅門、理查德·萊昂斯、邁克爾·阿施巴赫、斯蒂芬·史密斯(從左到右)可能是最後幾個懂得宏偉定理的證明的人,除非他們能整理出更簡潔、更有條理的證明過程。

現實最深處的秘密

早在19世紀90年代,數學家就開始夢想證明這個定理,當時名為群論的新領域剛剛站穩腳跟。在數學中,「群」用於指代一個集合,它的元素之間有著由某種數學運算帶來的聯繫。如果你將這個運算應用到群中任何一個元素上,得到的還是群中的另一個元素。

對稱操作,或者說不改變某個物體外觀的運動,正好符合這個要求。作為例子,假設你有一個立方體,每條邊都塗上了相同的顏色。將這個立方體旋轉90度,或者180或者270度,旋轉之後的立方體看起來與原來一模一樣。把立方體翻轉過來,讓它底朝上,它看起來也沒有變化。你如果離開房間,讓一位朋友旋轉或者翻轉這個立方體——或者一系列旋轉和翻轉的組合——當你回來時,你不會知道這位朋友做了什麼操作。總共有24種不同的旋轉方式不會改變立方體的外觀。這24種旋轉構成了一個有限群。

有限單群就像原子。它們是構成其他更大的東西的單元。有限單群組合起來,就會變成更大、更複雜的有限群。就像元素周期表一樣,宏偉定理將這些群整理出來。它斷言每個有限單群都屬於三個類別之一 ——或者屬於由瘋狂的離群者組成的第四個類別。這些離群者中最大的一個被稱為魔群,它的元素個數超過1053,存在於196 883維空間中。第一個有限單群是在1830年之前被發現的,到了十九世紀90年代,數學家對這些基礎構件的追尋有了新的進展。研究者也開始認為這些群能夠被一張很大的表格囊括。

20世紀早期的數學家為宏偉定理奠定了基礎。然而,定理的證明主體直到20世紀中葉才開始成型。在1950年與1980年之間——羅格斯大學的數學家丹尼爾·戈倫斯坦(Daniel Gorenstein)將這段時間稱為「三十年戰爭」(thirty years war)——一群重量級的數學家將群論這個領域推進到了前所未及之處。他們發現了許多有限單群,並為它們分好了類。這些數學家把手上長達200頁的手稿當作「代數砍刀」,在抽象的密林中披荊斬棘,揭示對稱性最深層次的基礎。

那是一段夢幻的時代:現在已經是佛蒙特大學教授的理查德·富特(Richard Foote)當時是劍橋大學的研究生,有一次他坐在一個陰冷的辦公室,親眼見證了兩位著名的研究者——現在在佛羅里達大學的約翰·湯普森(John Thompson),還有現在正在普林斯頓大學工作的約翰·康威(John Conway)——在反覆推敲某個特別難纏的群的細節。「那真是讓人驚嘆,就像兩尊泰坦巨人腦袋之間在電閃雷鳴,」富特回憶說,「他們在解決問題時,似乎從來就不缺乏美妙絕倫而獨闢蹊徑的技巧。那真是驚心動魄。」

證明中兩個最關鍵的里程碑正是出現在這數十年間。在1963年,數學家沃爾特·費特(Walter Feit)和約翰·湯普森闡述了尋找更多有限單群的方法。在這個突破之後,戈倫斯坦列出了一個證明宏偉定理的十六步方案——這個計劃將一勞永逸地讓所有有限單群各就其位。它的內容包括整理所有已知的有限單群,尋找缺失的單群,將所有單群分成合適的類別,以及證明除此之外就沒有別的有限單群。這個計劃非常宏大、野心勃勃而又難以駕馭,有些人甚至認為無法實現。

心懷大計的人

但戈倫斯坦是個具有超凡號召力的代數學家,他的遠見令新的一群數學家熱血沸騰,與有限單群不同,他們的抱負既不「簡單」也不「有限」,他們希望能夠名垂青史。「他有著過人的氣度,」現居羅格斯的萊昂斯說,「他在構思問題與解答時銳意進取,在說服其他人幫助他時又令人信服。」

所羅門說自己對群論是「一見鍾情」,他遇到戈倫斯坦是在1970年。當時美國國家科學基金會正在鮑登學院舉辦一個關於群論的暑期學校,每周都會請數學大家來校園做講座。對於當時還是研究生的所羅門來說,戈倫斯坦的來訪到現在仍然歷歷在目。這位剛從馬薩島的避暑別墅過來的數學大家,無論是外表還是談話都令人震撼。

「在遇到他之前,我之前從來沒見過穿著鮮粉色褲子的數學家。」所羅門回憶道。

所羅門說,在1972年,大多數數學家認為那個證明到二十世紀末也完成不了。但四年後,終點已然在望。戈倫斯坦認為,證明加快完成主要應歸功於加州理工大學教授阿施巴赫創造性的方法與狂熱的步調。

證明如此龐大的原因之一,是它要保證有限單群的列表是完整的。這意味著列表必須囊括每一個基本單元,而且不存在遺漏。通常證明某種東西不存在——比如說證明不存在額外的有限單群——要比證明它存在更困難。

在1981年,戈倫斯坦宣布證明的初版已經完成,但是他的慶祝為時過早。在某篇特別棘手的800頁論文中出現了一個問題,人們幾經爭論才將它成功解決。一些數學家偶然也會宣稱在證明中發現了新的問題,或者發現了不遵循定理的新的群。不過直到現在,這些斷言都無法撼動整個證明,而所羅門也表示他深信證明沒有問題。

戈倫斯坦很快看出這個定理的文獻已經變成一團四處蔓延毫無秩序的亂麻。這是毫無計劃的發展所導致的結果。於是他說服了萊昂斯——然後在1982年他們兩個突然拉上了所羅門——來一起打造一個修訂版,讓證明的陳述變得更易懂更有序,它將會成為所謂的第二代證明。萊昂斯說,他們的目標是規劃好證明的邏輯,讓後來者不必重新論證。另外,這項努力也會將共計15 000頁的證明削減到僅3 000或4 000頁。

戈倫斯坦設想著完成這樣一套著作,它們將所有迥然不同的片段整齊地收集起來,精簡整個邏輯以去除不規範與冗餘之處。在20世紀80年代,除了那些曾經奮戰在證明前線的老將以外,沒有人理解整個證明。畢竟數學家們已經在這個定理上工作了數十年,他們希望能與後來者分享他們的工作。戈倫斯坦擔心他們的工作將會佚失於封塵的圖書館內厚重的書籍中,第二代證明將平息他的憂慮。

戈倫斯坦沒有看到最後一塊拼圖的就位,更沒能夠在史密斯和巴克斯特的房子里舉杯。他於1992年在馬薩島因為肺癌去世。「他一直沒有停止過工作,」萊昂斯回想道,「在他去世之前的那天,我們談了三次話,都是關於那個證明的。沒有什麼告別之類的東西,我們談的全都是工作。」

又一次證明

第二代證明的第一卷在1994年出版。它比一般的數學著作更側重解釋,在預計能完全容納宏偉定理證明的30節內容中,它只包含了兩節。第二卷在1996年出版,之後的卷目延續到現在——第六卷在2005年出版。所羅門估計,精簡后的證明將會長達10或者11卷,也就是說,修訂版的證明到現在只出版了一半多一點。

富特說,第二代證明每部分之間的契合比原來更好。「已經出版的部分寫法更一致,條理更是清晰多了,」他說,「從歷史的角度看,將證明整理到一起非常重要。否則它在某種意義上就會變成口耳相傳的東西。即使你相信證明已經完成,它也變得讓你無法檢查了。」

所羅門留意到,這共計10或者11卷的著作仍然不能完全涵蓋第二代證明。即使是精簡過的新證明仍然引用了增補的卷目和以前在別處證明的定理。某種意義上說,這種延伸正體現了數學是在不停積累的:每個證明都不僅是當時的產物,還牽涉此前數千年以來的思考。

在《美國數學學會通報》(Notices of the American Mathematical Society)2005年的一篇文章中,倫敦國王學院的數學家布萊恩·戴維斯(Brian Davies)指出「這個證明從未被完整寫下來,可能永遠也寫不下來,目前看來,也沒有任何人能單槍匹馬地理解它」。他的文章提及了這個令人不安的想法:有些數學工作可能複雜到了讓凡人無法理解的地步。戴維斯的話促使史密斯與他的三位合作者寫下了在奧克帕克的聚會上眾人慶祝完成的那本相對簡明扼要的著作。

宏偉定理的證明可能超出了絕大部分數學家的能力,更不用說那些好奇的數學愛好者了,但它整理出的原理為未來提供了一件無價的工具。數學家長久以來就習慣了這樣的情況,他們證明出來的抽象真理往往要在數十年甚至數百年之後才能在本領域以外得到應用。

「未來會很讓人興奮,原因之一是它難以預測,」所羅門說,「未來的天才們會帶來我們這一代人中沒有人想到過的主意。有一種誘惑,一種願望和夢想,它會告訴我們,還有更加深刻的理解方法等待發現。」

宏偉定理說了什麼?

對稱性能分解為基本的單元,它們被稱為有限單群,就像化學元素一樣,它們的不同組合構成了更大更複雜的對稱性。

宏偉定理將這些群整理為四個類別。儘管證明非常冗長,定理本身僅僅是列出了所有四個類別的一句話:「所有有限單群要麼是素數階循環群,要麼是交錯群,要麼是有限李型單群,又或者是二十六個散在有限單群之一。」

以下是這些類別的簡介:

循環群是最初被歸類的基本單元。將正五邊形旋轉五分之一個圓周,或者說72度,它看上去並沒有變化。旋轉五次,我們就回到了出發點。循環群的元素不斷循環往複。每個循環的有限單群的元素個數都是素數。擁有偶數個元素的循環群能被分解,所以它們不是單群。

交錯群來自集合中元素的調換。包含所有可能的置換,或者說調換方式的群是置換群。但交錯群只包含其中一半的置換——那些對換次數為偶數的置換。舉個例子,假設你有一個包含1、2、3三個數字的集合。一共有六種寫出這個集合的方式:(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) 以及 (3, 2, 1)。交錯群只包含其中三個。從對稱的角度來說,每個這樣的排列可能對應於一系列的對稱操作(比如將立方體向前滾一格,然後向側面滾一格,等等)。

李型群的名字來自十九世紀的數學家索弗斯·李(Sophus Lie),它們更為複雜。這些群與所謂的無限李群有關。無限李群是由某個空間中使容積守恆的旋轉構成的群。比如說,有無數種旋轉甜甜圈而不改變它外觀的方法。這些無限群在有限群中的對應物就是只擁有有限種旋轉的李型群。絕大多數有限單群都屬於這個類別。無論是無限的李群還是有限的李型群,它們都並不局限於我們所在平平無奇的三維空間中。想談論15維空間中的對稱性?那就看看這些群吧。

散在單群是由不能歸類的群組成的類別。它包含26個與其他類別格格不入的例外。最大的散在單群叫魔群(Monster group),它的元素超過1053個,能在196 883維的空間中被忠實地表達出來。它令人不解,非同尋常,沒人真的知道它意味著什麼,但它的確引人深思。「我私下有個希望,一個無憑無據的希望,」物理學家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)在1983年寫道,「在21世紀的某個時刻,物理學家會碰上魔群,它會以某種出人意料的方式被構築在宇宙的結構之中。」

|

|