|

|

魏峰 青年史學家

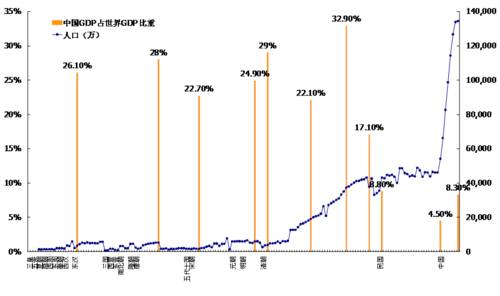

中國經濟的快速增長以及在全球經濟總量佔比的上升,使追溯中國歷史上經濟發展的軌跡也日益成為研究熱點。隨著彭慕蘭、王國斌等海外中國研究學者的著作被引入國內,拋棄西方中心論、重新估算中國歷史上經濟總量也為學者所重視。①宋代由於被稱為中國封建社會發展的高峰時期,因此也有一些研究對宋代的經濟總量進行估計。但是,當這些估算還在學界進行討論時,其結論卻因為傳媒而在學術界之外迅速傳播,並被不斷加工、放大,集中體現就是所謂「宋代GDP的全球佔比」論,目前已出現「四分之一」論、②「二分之一」論,③更有所謂的佔世界80%④的說法,宋代經濟之輝煌,到了令人瞠目的程度!

由於這些說法基本無科學性可言,學術界向來未予置評。但考慮到它們經過一些媒體有欠慎重的廣為傳播,可能造成不應有的誤解,以致嚴肅的學術研究被娛樂化,下文略作回應,通過回溯以上數據的理論背景及其產生方式,以揭開「宋代GDP神話」的神秘面紗。⑤

疏離:方法與資料

GDP,也就是國內生產總值,是現代經濟核算體系中的核心指標,是對一個國家或一個地區在一定時期內(一般為一年)國民經濟活動總成果的計算,反映該區域的經濟發展和生活水平。GDP核算有生產法、收入法、支出法三種計算方法,理論上三種方法計算出的結果應當一致。1968年聯合國通過《國民經濟核算體系》(新SNA),GDP計算體系逐步推廣到世界各國,中國於1992年採用國民賬戶體系統計GDP。

國與國的GDP要實現國際比較,通常應滿足三個條件,「一是指標的概念定義、計算方法應一致;二是用同一貨幣單位來表示;三是用相同的價格來衡量,剔除各國之間價格水平的差異。」⑥最初國際比較是採用匯率折算。如中國與美國進行GDP比較,就將人民幣依匯率折算為美元進行比較。為了克服匯率波動影響,國際上又引入購買力平價(簡稱PPP),即選擇合適的「一攬子」產品(包括貨物和服務),將GDP按支出法分為居民最終消費支出、政府最終消費支出、資本形成總額及貨物和服務的凈出口四大類別,然後將每個大類再分成若干細類,通過複雜的計算比較形成GDP的購買力平價比率,換算一國的GDP。而為了展開國際橫向比較,聯合國、世界銀行自1968年開始組織了一項名為國際比較項目(簡稱ICP),目的就是以購買力平價為貨幣轉換係數,進行GDP規模和結構的國際比較。自1983年起,在安格斯·麥迪森(AngusMaddison)等人倡導下,荷蘭格林根大學設立了產出和生產率國際比較研究項目(InternationalComparisonofOutputandProductivity,簡稱ICOP),開展生產法購買力平價的理論和實證分析。從國與國比較,到統計GDP全球總量中各國佔比,其複雜性可見一斑。

GDP作為國民經濟統計體系,「是與現代官僚體制的國家對於理性管理的需要相聯繫,並且技術上成為可能而產生的,特別是需要有統計和經濟決策機構在現代化國家中的設立」。⑦顯然,在今日的技術條件下,要確定一個國家的GDP和其GDP在世界的佔比,也需要依靠各級政府組織大量規範的統計、相對統一的平價尺度,還需要通過極其複雜的計算體系,才能實現確定某一個國家GDP在當年國際經濟總量所佔比重的統計。即使具備了這樣的技術和統計方法,以中國為例,其GDP的統計結果仍有諸多爭議。⑧

自庫茲涅茨規範GDP統計辦法后,GDP就因其統計相對規範、系統和科學,引發包括中國學者將其應用到中國GDP方面的研究。劉大中、葉孔嘉、巫寶三在20世紀40年代即開始對中國1930年以後的GDP進行研究。⑨而前提是1933年劉大中主持了工業普查,該普查因其廣泛性和準確性為中外學界所稱道。⑩但是,由於對佔GDP較大比重的農業沒有規範的數據統計,劉大中與巫寶三又分別採取了不同的資料和估算方法,導致兩人估算出的總GDP數據差異極大。(11)此外,張仲禮、(12)葉孔嘉、珀金斯、費維凱、羅斯基等的研究,曾對近代某些年份的中國GDP進行過估算,但是是否能得出逐年的估算仍有疑問。(13)

顯然,無論是研究當代還是研究歷史的GDP,相對規範、連續的統計數據是進行合理統計或者估算的基礎。但是,中國保留下的歷史資料,有關經濟、人口的各類數據並不符合現代GDP估算的要求,如人口在不同時期實際所指的或是成年男子,或是全部男性人口,而土地畝產不同時期和地區間差異也是極大的。即使是明清時期保留下的一些數據資料,具體研究中進行謹慎估計,應用購買力平價方法進行統計,也有極大誤差。(14)

唐宋時期統計數據的缺乏程度更甚於明清時期,但是卻不妨礙一些學者做大膽的GDP估計,其代表就是安格斯·麥迪森。如前文所述,他是國際比較研究項目的倡導者。他在《中國經濟的長期表現》一書中估算了中國的人均GDP,在公元元年至公元960年的近千年時間裡,中國人均GDP是450美元(國際元,1990年美元)。(15)

這一數據意味著什麼呢?這就必須提到麥迪森各類以GDP為名的估算常用的工具,即最低生存(subsistenceassumption),以此作為人均GDP的最低值。但是「依據1990年的幣值,一磅小麥麵包約0.7美元,那麼麥迪森的400美元相當於每人每天1.6磅的白麵包,大約1500大卡的熱量,這是一個出奇低的收入」。假設一年工作300天,勞動人口是總人口的40%,薪金占國民收入的70%,「那麼人均GDP為400美元的工人日薪相當於3.4磅麵包,而在1440年的英格蘭,一個農場工人的日薪相當於20磅的麵包,是麥迪森估計的6倍。」(16)也就是說,公元960年北宋建立時,中國的人均GDP也就比最低生存線高了50美元,而這比英格蘭的農場工人仍然低的離譜;至於為什麼高了這50美元,他並沒有解釋。

在《世界經濟千年史》中,麥迪森對1820年之前世界主要國家的GDP、人口等數據,主要來自他本人的「猜」,能得到的統計數據主要來自1500年以後西歐國家的資料,因此其統計的誤差必然遠大於對近代相關國家的GDP估算。(17)而在比較各國GDP時,歐洲地區的數據始於1820年,非洲地區數據則是1950年,而統計出口和勞動力收入卻是採用以發達國家的基準年數據。經過他的比較,中國在1950年的人均GDP甚至低於公元1000年。而將GDP直接以國際元(1990年美元)折算更是受到學者批評。(18)

顯然,當麥迪森面對缺乏最基本數據的歷史時期,關於GDP核算的規範統計、GDP國際間比較複雜的統計都被輕率地拋棄了,以至於直到目前,他到底用了哪種GDP核算方法、具體運算方式為何,竟然沒有明確結論。(19)

宋代GDP:如何可能

不難發現,有關宋代GDP的各類驚人估算,大都來自於麥迪森的相關研究。宋代之所以為麥迪森在內的研究者所關注,一個重要理由是宋代發生了所謂經濟革命。按照伊懋可的總結,這一經濟革命包括農業革命、水運革命、貨幣與信貸革命、市場結構與都市化的革命和科學技術革命等多個方面,並把宋代中國推進到當時世界經濟文化發展的最前列。

但是,這些足以產生社會結構性轉變的革命可曾發生?李伯重教授對史料所載宋代畝產等數據研究后證明,南宋江南平均畝產量應僅為1石左右,支持所謂農業革命的高達5-6石的畝產多系個別孤例,「宋代江南農業革命」只是一個「虛像」。(20)與之相似,所謂宋代的都市化革命的觀點同樣脆弱。包偉民教授在全面綜述宋代城市研究的相關論著后指出,由於對「城市化」等現代概念的泛化,並以此描述宋代城市,完全喪失了原有概念的特指性與明確的歷史規定性。而文學化的城市人口描述與人口實態也有極大反差。例如南宋鎮江府,時人詩文稱其「鐵瓮城中十萬家,哀弦促管競繁華」,實際人口僅在一兩萬戶之間。如果宋代城市人口的確達到了佔總人口的20%甚至30%,當時的農業生產是否有能力供應足夠的商品糧,包括生產與運輸?(21)

變革既未發生,麥迪森把960年後宋代人均GDP從450美元提高到600美元顯然缺乏基礎。當然,為什麼提高的是150美元而不是200、300美元,這種計算是如何得出的,他照例秘而不宣。

事實是,宋代史料雖然汗牛充棟,但是在各類史料中卻幾乎找不到可以比照規範GDP核算的年度數據。從宋代人戶口統計系統的目的來看,除了賑災戶口統計系統外,其他都是為國家和地方官府課稅、科差、治安、征役等提供勞動力依據,因此數據反映了何種人口計算方式引起了較多討論,由此產生出「男女通計說」、「男口說」、「漏口說」、「析戶說」與「戶數虛增說」、「丁口說」等不同觀點。(22)雖然學者研究發現宋代賑災戶口的調查統計是統計全部人口,但是宋代賑濟(賑災)戶口統計制度化始自乾道七年(1171)年,(23)此前尚未制度化。賑災戶口統計也有其弱點,由於不可能會同時發生波及全國的嚴重災荒,自然見不到登記了全國人口的數據。(24)由此得出相對準確的宋代全國的人口數據非常困難。與此類似,相對準確地統計出宋代某個年份的全國性平均畝產、糧食價格等符合GDP統計要求的數據,同樣無法做到。而自北宋至南宋滅亡,疆域變動和由此帶來的人口變動尚未考慮在內。

宋代相關資料的缺乏,不但無法進行GDP的統計,甚至進行估算亦無可能。

既然無法科學合理地估算宋代的GDP,那麼要統計出當時全球的GDP,進而算出宋代在其中的佔比,豈非天方夜譚?這就是為什麼麥迪森關於宋代GDP的估算,正如他自己所說,主要是靠猜。此外,關於宋代GDP為2280億美元的說法,(25)因其推算的荒唐可笑,根本沒有從學理層面討論的必要。由此可見,當下頻繁見諸媒體的各類宋代GDP的估算,從數據到方法,實際與「GDP」這一國民經濟統計體系有天壤之別。

宋代GDP估算:價值幾何

GDP之所以為各類社會經濟研究所重視,在於其數據依靠規範的統計和計算形成的統計體系。因此,中國經濟史研究者期望採用GDP統計,以避免既有的中國經濟史研究以定性和描述為主的缺陷,並建立與西方比較的「客觀中性的比較標準」,(26)已在近代經濟研究中獲得重要成果。

可是,以麥迪森為代表的宋代GDP論者,僅靠二手研究資料就「猜」出了一個遠超世界其他地區的輝煌宋代,其所謂GDP徒有其名,而無其實,不過是用GDP包裝起來的「想象」。這個包裝起來的「想象」,缺乏紮實的考證和研究,與定性和描述的宋代經濟研究成果相比,不但沒有更為準確地展現宋代社會經濟的狀況,反而與史料所呈現的宋代社會經濟狀況相距甚遠;不僅沒有深化人們對這段歷史的認識,反而帶給人們極大誤導,以致有人以為小康社會早在宋代就已出現!

令人意外的是,這個用GDP包裝的宋代「想象」卻得到了媒體的厚愛。因為各種原因和需要,這個「猜」出的歷史數據,被輕信並傳播。它看似簡單,卻有科學的外殼;它看似輕率,卻有海外經濟學家的美麗光環;更因為其聳人聽聞,滿足了人們對遙遠時代的美好想象。

所謂宋代的GDP估算,不應僅僅因為有了這個包裝就具備了「科學性」,更不能據此去推論得出其他一些更為驚人的論斷。正如吳承明先生所強調的:「計量經濟學方法用於經濟史研究,其範圍是有限的。在這個範圍內,我主張要用它來檢驗已有的定性分析,而不宜用它創立新的論點。」(27)

宋代GDP的神話背離了GDP研究的基本原則和方法,與既有宋代社會經濟研究相去甚遠,它所帶來的喧囂,必然為理性思考所取代。不過,國人為什麼會對西方學者一些遠離中國歷史實際的猜想如此感興趣,並廣為傳播,則值得我們深思。這是否類同於阿Q「祖上先前也闊過」的心理,但在某種程度上,這或許是國人對現今中國經濟地位的某種不自信,轉而從歷史上去尋找榮耀。當然,這場關於宋代GDP神話的喧囂,如果可以成為促進國人理性思維的一個反面教材,也許仍然可以顯現它的某些意義。

註釋:

①《中國經濟史研究》編輯部就GDP這一指標能否運用於中國經濟史研究,以及如何運用GDP方法來研究中國經濟史,聯合北京大學經濟學院、清華大學中國經濟史研究中心和南開大學經濟史研究中心,召開了「中國經濟史中GDP估算的資料來源與理論方法研討會」,相關發言刊載於《中國經濟史研究》2011年第3、4期。

②主要為安格斯·麥迪森的觀點。

③大河報社主編:《厚重河南》第6輯,河南大學出版社2005年,第40頁。

④袁騰飛:《兩宋風雲》,陝西師範大學出版社2009年版。

⑤有關宋代GDP說法的批評,已有張邦煒《不必美化趙宋王朝——宋代頂峰論獻疑》,《四川師範大學學報》2011年第6期。

⑥余芳東、任若恩:《關於中國與OECD國家購買力平價比較研究結果及其評價》,《經濟學》2005年第3期。

⑦杜恂誠、李晉:《中國經濟史「GDP」研究之誤區》,《學術月刊》2011年第10期。

⑧伍曉鷹:《中國國民經濟核算問題和相關研究關於中國GDP水平和增長表現的不同估計及其含義》,文載岳希明、張曙光、許憲春編:《中國經濟增長速度研究與爭論》,中信出版社2005年版。

⑨吳承明:《中國GDP的故事》,《經濟學家茶座》2002年第4期。

⑩孫大權:《中國經濟學的成長:中國經濟學社研究1923-1953》,上海三聯書店2006年版。

(11)徐滇慶:《第二還是第六?——中國經濟規模的底線》,《經濟學動態》2004年第7期。

(12)張仲禮的估算是依靠1933年工業普查的推算,吳景平主編:《近代中國:經濟與社會研究》,復旦大學出版社2006年版,第11頁。

(13)劉佛丁、王玉茹:《關於中國近代國民收入研究的狀況和展望》,《天津商學院學報》1998年第3期。

(14)王哲、王玉茹:《購買力平價法在中國經濟史研究中的運用初探——中國經濟史研究中GDP估算筆談之三》。

(15)麥迪遜著、吳曉鷹譯:《中國經濟的長期表現:960-2030》,上海人民出版社2008年版,第25頁。

(16)GregoryClark,BookReviews,TheJournalofEconomicHistory,69(4)(Dec2009),1156-1161.

(17)GiovanniFederico,Theworldeconomy0-2000AD:Areviewarticle,EuropeanReviewofEconomicHistory,Vol.6,No.1(April2002).(18)LeandroPradosdelaEscosura,InternationalComparisonsofRealProduct,1820-1990:AnAlternativeDataSet,ExplorationsinEconomicHistory,37,2000,1-41.

(19)劉逖:《前近代中國總量經濟研究(1600-1840)》,上海世紀出版集團2010年,第25頁。

(20)李伯重:《「選精」、「集粹」與「宋代江南農業革命」——對傳統經濟史研究方法的檢討》,《中國社會科學》2000年第1期。

(21)包偉民:《唐宋城市研究學術史批判》,《人文雜誌》2013年第1期。

(22)吳松弟:《宋代戶口調查統計制度研究述評》,包偉民主編:《宋代制度史研究百年》,商務印書館2004年版。

(23)李華瑞:《抄劄救荒與宋代賑災戶口的調查統計》,《歷史研究》2012年第6期。

(24)吳松弟:《中國人口史》第三卷《遼宋金元時期》,「賑濟戶口統計系統」,復旦大學出版社2001年版,第56頁。

(25)望江湖:《富甲天下的大宋王朝》,《商業文化》2008年第12期。

(26)李伯重:《中國的早期近代研究——1820年代華亭婁縣地區GDP研究》,中華書局2010年版,第7頁。

(27)吳承明:《經濟史:歷史觀與方法論》,上海財經大學出版社2006年版,第248頁。

|

|