|

|

熱播劇「《錦繡未央》抄襲案」成為大家關注的熱點,該劇的原著小說被指抄襲其它兩百部小說,有十一部小說的作者聯名起訴其侵犯著作權,也當真讓人嘆為觀止!現實中偷人錢財者,稱為扒手、小偷;文壇上偷人作品當作自己文章的人,該叫「文偷」。其實「文偷」並不是高科技時代有了「寫作軟體」才發明出來的,早在古代就有了「抄襲公」和「洗稿妃」,抄襲行為之所以為人不齒,除了侵權之外,其本身只是一種機械性的複製+粘貼,沒有創新和意義。

文│爆笑煮國

中國國家歷史

抄襲公

「古人立言,所以為公也,未嘗矜於文辭而私為己有。」(章學誠《文史通義·言公篇》)私人著作在春秋戰國時期就已經出現,但那時候的作者志在傳道,並非為了名利,所以都不署名。直到漢武帝廣求天下遺書時,發現民間獻上來的書多有殘缺很不方便收錄,為了解決這一問題,設「寫書之官」和「校書之官」,后又設「五經博士」。他們在寫校書籍的時候,會讓注者署上自己姓名,或者補寫上撰著者的姓名…久而久之,作者在著書時就會在標題後面寫上自己的姓名---文章署名就是這樣而來。

書屬於社會共有資源的時代,不存在著作權的問題。後來著作權私有化,有人因為一篇文章揚名立萬,才催生了那些「抄襲公」們。那麼,究竟誰是「抄襲公」第一人呢?

「班固者,浮華之土也。全無學術,專事剽竊。」(《通志·自序》)南宋史學家鄭樵認為班固是剽竊文章的鼻祖,他的《漢書》從高祖至武帝「盡竊」司馬遷的《史記》,自昭帝至平帝,則「資於」賈逵和劉歆;「掠人之文」,「皆固之作俑也」(見文淵閣景印《四庫全書》第372冊)班固諸志之作都不能稱為他的原創,因為很多都是他的妹子班昭幫他寫的。

但是很多史學家並不贊同這個觀點,他們認為這是由歷史學科本身特點所決定的,「抄襲」一說並不存在。清代史學家章學誠認為修史不同於作賦,作賦可以「憑虛」、「翻空」,修史必須有真實依據,採用前代史書是無可厚非的。著名學者張舜徽舉例子:司馬遷《史記》多採用《尚書》《左傳》《國語》等書,「此皆非剽竊之比也,良以舊事紛繁非可杜撰;必賴前人述造,有所承受。」(《愛晚廬隨筆》卷十三《編史不嫌襲用舊文》)。

顧炎武認為郭象是「抄襲公」第一人, 《世說新語》中記載了郭象注《莊子》的抄襲事件:文學家向秀為「竹林七賢」之一,少好老莊之學,撰有《莊子隱解》一書,發明莊子奇趣,深得《莊子》神髓,時人以為「莊周不死矣」!但秀死子幼,「義遂零落」。郭象見秀注不傳於世,「遂竊以為己注」,後來郭象《莊子》注篇聞名天下,成為默認版,而向秀的原注反而無人知曉。

據《朝野僉載》載,唐代有個叫陽滔的中書舍人,有天接到上面要他起草詔書的任務,陽滔如果沒有舊文件拿來參(抄)考(襲),根本寫不出詔書。要命的是有一天管理文庫的令史有事兒出門了。為了完成詔書,他居然用斧子劈開庫房的窗戶,爬進去找文章來抄!這事兒傳出去后,大家都叫他「斫窗舍人」。

最無恥的是唐朝的宋之問。當年,是他的外甥劉希夷吟出名句「年年歲歲花相似,歲歲年年人不同」,宋之問一聽就覺得這才是能夠流傳千古的名句!他趁詩句還沒有流傳出去,竟公然向劉希夷索要,劉希夷起初以為是開玩笑,隨口答應了。後來發現外面竟然有人誇宋之問寫的這句詩是多麼高端大氣上檔次,這才發現已經上當,去找宋之問追回自己的原著權。讓他萬萬沒想到的是,宋之問為了將詩作據為己有,竟令家奴用土袋將劉希夷活活壓死,他的所作所為被後世稱為「文人之恥」!

抄襲2.0升級版--洗稿

所謂「洗稿」,是抄襲的另一種境界,把原來的作品掐頭去尾,或者更改幾個詞句,就成了自己的著作,而其創意和核心內容完全不變(比如理直氣壯的郭小四和大張偉)。

著名的《滕王閣序》(王勃•唐)中「落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色」是膾炙人口的千古絕句,嚴格意義上來說,這句也有」洗稿「之嫌,因為和梁庾信(南北朝)的《馬射賦》中「落花與芝蓋齊飛,楊柳共春旗一色」十分相似,這在唐詩里叫做」偷語」,就是從別處「拿」來詞句寫在自己詩里,或者改個把字將原著「洗」成跟原著有八、九成相似的詞句。

還有元稹的《智度師》:「三陷思明三突圍,鐵衣拋盡衲禪衣;天津橋上無人識,閑憑欄干望落暉。」這跟黃巢的《自題像》:「記得當年草上飛,鐵衣著盡著僧衣;天津橋上無人識,獨倚欄干看落暉。」簡直是神同步啊!元稹「洗」黃巢不太現實,黃巢」洗「元稹也不太可能…這種情況在唐詩里屢見不鮮,但是很難下定論,屬於「羅生門」類。

明景泰年間的晏璧算是洗稿界的大家,他任提刑按察司僉事時,聽說吳澄的《三禮考注》「舊藏康震家」,就去找康震的孫兒以不可描述的手段「得之,遂掩為己有」。然後開始「洗稿」:把書里的「澄曰」者皆改作「先君曰」,把「澄按」者皆改作「愚謂」,而且是用很現代化類似塗改液的手法,「用粉塗其舊字而書之,其跡尚隱然可見」(趙翼《陔余叢考》卷四十「竊人著述」)現在這部書的標名居然也是「晏璧」著。到了現代,還流行一種從國外雜誌上把論文翻譯過來,署名是自己作品的洗稿法,只能說不要臉到了全球化的地步。

支持武則天當皇后的「哼哈二將」之一的李義府,拋開個人品行和政治立場不談,寫詩作詞水平很高,他在《雜曲歌辭·堂堂》中有佳句「鏤月成歌扇,裁雲作舞衣。自憐回雪影,好取洛川歸。」而咱們的「洗稿VIP」張懷慶(唐朝初年人士,官任棗強縣縣尉,作有《竊李義府詩》)在每句的前頭加上兩個字,變成一首七言詩:「生情鏤月成歌扇,出性裁雲作舞衣:照鏡自憐回雪影,來時好取洛川歸。」大家讀了張懷慶的這首詩都笑翻了,覺得他的口味很專一,絕大部分是抄襲張昌齡和郭正一,誇他「生吞張昌齡,活剝郭正一。」(唐高宗的詔書和朝廷文告,多半出自張、郭,他們是以文詞著稱的重臣)這算是洗稿有意義積極意義的結果吧----發明了成語「生吞活剝」(呵呵)

小樣兒,換個馬甲我就不認識你了?

顧炎武說:有一等「鈍賊」,本事不大,就只有簡單地冒名頂替了。

換馬甲的代表人物是明萬曆年間的國子監生卓明卿,其人不學無術,居然能官至光祿寺署。他的兩部書都是換個馬甲而來的。《唐詩類苑》的原作者是張之象,因為書稿流落坊間,機緣巧合之下到了卓明卿手裡,他連改都沒改,直接換上自己的名字,然後堂而皇之的把它當成了自己的著作;還有《藻林》,原作者是王氏,「亦為明卿攘而有之」,「今竟為《卓氏藻林》矣」(俞樾《九九消夏錄》卷六「竊人著述」)。

唐代的讀書人想要入仕,最常見的途徑就是用自己的作品去得到某「大V」的賞識,然後引薦。唐憲宗年間,文士李播出守蘄州。有天,一個姓李的書生帶著一本詩集來求見。李播很客氣的招呼他,「小李啊,請坐!」然後開始欣賞他的詩集,結果越看越眼熟,這不是自己年輕未登第時寫的嗎?一字不差啊!一番追問之下,小李爽快地承認了,說這本詩集在京城地攤上花錢買的。李播看他態度還行,並沒有責備他,小李見此情景,居然厚著臉皮向李播提出「借」這本詩集給他,以此為入仕敲門磚,以後一定會鞠躬盡瘁為國家為人民服務。

李播一想,自己已經年老而且功成名就,守著詩集也沒啥用,就答應了他。臨走時,李播問小李,接下來你要帶著詩集去找誰呢?小李一臉傲嬌地說要去江陵拜見表丈盧尚書,潛台詞是「我上面有人!」李播當場就笑噴了,心想:盧尚書明明是我的表丈好吧,我們上個月才見過,他家所有人包括廚子的丈母娘我都認識,就是不知道他還有小李你這個親戚啊!小李又一次露餡,然而他的臉皮是城牆做的,居然認真的表示:

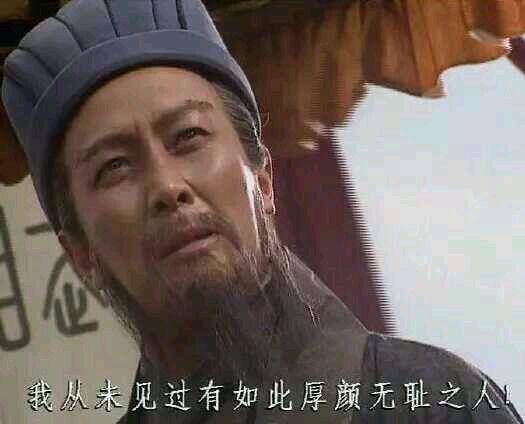

「我『借』了你的詩,再『借』個表丈吧!」對此,筆者只能請出唐國強老師來作為文章的結尾----

|

|