|

|

蘭花的欺騙性生殖:一場風險可控的投資

今年春季,我國各大植物園先後舉行了大型的蘭花展覽。如果有幸參觀了其中的任何一個,你一定會驚嘆於蘭花的多樣和精緻。那些優美奇絕的形狀、變幻莫測的色彩、神秘幽遠的香氣,不由得讓人疑惑:這樣的植物,真的不是出自上帝之手嗎?鍾蜀黍 發表於 2013-05-09 13:57

恩斯特•海克爾(Ernst Haeckel)出版的平板印刷插畫圖鑑《自然界的藝術形態》中的蘭花畫作。

圖片:wiki commons

雖然菊科與蘭科誰的物種更多暫時還不能得出一個明確的結論,但誰也不會否認蘭花是有花植物中最大的家族之一。從喜馬拉雅山麓到婆羅洲的雨林,從西伯利亞的河岸邊到乞力馬扎羅的冰川下,從洛基山脈到亞馬遜平原,到處都能尋覓到蘭科植物的蹤跡。而蘭科植物成功的秘訣,遠非「上帝的眷顧」,而在於它選擇了一組在植物中極為特殊而又成功的繁殖和生存策略。

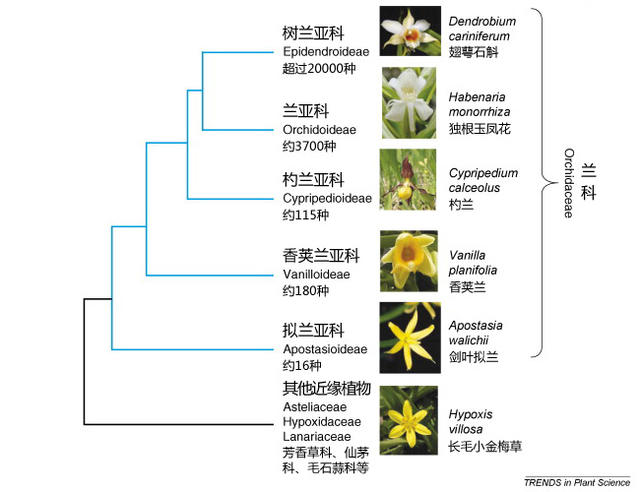

蘭科植物的龐雜和繁複使得其系統發生學研究需要更多的時間,不過通過分子生物學手段和化石證據,我們目前已經基本清楚,現生的蘭科植物與其親緣關係最近的其它天門冬目植物大致於1.2億年前分道揚鑣,幾大類群現生蘭花之間的關係也已然清晰[1]。

圖中所示為據DNA數據得出的現生蘭花各類群之間的種系發生關係。蘭花的物種多樣性集中於蘭亞科和樹蘭亞科,其中樹蘭亞科幾乎佔了所有蘭花種類的80%。

圖片:Trends in Plant Science,漢化:鍾蜀黍、老貓

當蘭花祖先的某一枚種子在中生代蘇醒萌發的時候,所面對的已經是一個林木幽深的世界:從參天的喬木、攀援的藤本,到低矮的灌木叢、貼地生長的苔蘚地衣,這裡每一個位置都被當時的植物佔據著。為了獲取有限的陽光,它不得不尋找新的發展道路。於是蘭科植物的祖先選擇了附生——或登於高枝,或攀於懸崖,或貼生於風化的岩石縫隙間。這些地方雖然水分、養分貧瘠,但好歹能夠獲得足夠的陽光。為了適應於這種生活,蘭科植物在種子萌發和生長上做出了個性鮮明的適應:它們逐漸捨棄了胚乳等沉重的營養組織,使得種子極小極輕——現在,通常一兩個指節大小的蘭花蒴果里包含著上百萬個種子,這些輕如煙塵的種子可以輕易藉助風和水流到達新的懸崖絕壁或者潮濕的枝幹上。

蘭花的生長地點往往養分貧瘠,它們的種子又沒有胚乳能夠提供營養,它不得不尋求其他的方法。蘭花最終選擇了和真菌結為盟友。在自然環境下,蘭花種子的萌發必須要有真菌幫忙,這些真菌侵入蘭花種子,將營養物質供給蘭花種子,使其得以順利萌發和初步發育。大部分蘭花生長出根與葉之後,便能夠自行製造營養物質,蘭花的根、莖外皮便成為了這些真菌的庇護所和物質交換機構。而更有一些特化的終生營腐生生活的蘭花,例如天麻,甚至終生依靠真菌供給營養。

蘭花的果莢,以及果莢中極其微小的種子。

圖片:Orchid World / Amarican Orchid Society

在貧瘠的岩壁或者樹枝上,為了保存充足的水分,附生蘭花不但發育出了具海綿狀吸水結構的根系,還又一次演化出了景天酸代謝(這在有花植物的演化中多次獨立出現):在炎熱的白天,蘭花關閉氣孔減少蒸騰作用,保存水分,到了晚上則張開氣孔,以獲得光合作用所需的二氧化碳。為了不浪費空間,多種附生蘭科植物甚至把葉綠素轉移到了根部。

最終,那些選擇製造大量種子、胚乳退化、和真菌合作的蘭科植物的後代在這個競爭激烈危機四伏的植物界更容易存活下來,也許上百萬的種子里只有千分之一、萬分之一種子能夠最終萌發,但也已經是極大的成功了。這樣的適應與合作日趨完美,蘭科植物成功佔據了新的生態位。

但與它們「廣布薄收」的種子傳播策略完全不同的是,蘭花在授粉上採取的卻是「孤注一擲」的決絕方案:幾乎所有的蘭花都是由昆蟲進行授粉的,而蘭花們把自己所有的花粉凝結成為一小團無法分散的花粉塊,這也就意味著蘭花的授粉只有兩種結果:要麼是合適的授粉昆蟲將這團花粉塊準確地帶到了雌蕊柱頭上,提供充足的雄配子來源以形成上百萬個種子;要麼是授粉失敗,花粉全部損失。

蝴蝶蘭合蕊柱頂端特寫,圖中的兩顆橘黃色橢球狀物體即為蘭花的花粉塊。

圖片:Andy Morrison

這看上去就是一場賭博,稍有不慎就滿盤皆輸。但是,演化的智慧遠遠超出我們的想象。蘭花的授粉方式,也許是自然演化在植物界譜寫出的最華美也最匪夷所思的篇章。

達爾文在他的專著《蘭花的昆蟲授粉方式》里提到了在他收到了一份來自馬達加斯加的彗星蘭(Angraecum sesquipedale,大彗星風蘭)標本,這種蘭花的花朵擁有一條長達30cm的「距」,顯得格外與眾不同。距在植物里並不罕見,作用是儲存蜜汁以吸引昆蟲授粉,但是形成這樣一條長而窄的距,且不說耗費能量,蟲子們豈不是也望而卻步嗎?達爾文做出了一個大膽的預測:馬達加斯加島上一定生活著一種長有極長的喙的昆蟲,其長度剛好能夠到距的底部,獲得蘭花給它提供的報酬,同時幫助大彗星風蘭完成授粉。達爾文去世20多年後,科學家終於在馬達加斯加島上發現了這樣一種天蛾,它的喙部展開的長度剛好在30cm左右並且證實它正是大彗星風蘭的授粉者。

大彗星風蘭的花朵,以及正在試圖取食蜂蜜的天蛾Xanthopan morganii praedicta。

圖片:Frans Lanting / Encyclopaedia Britannica

像大彗星風蘭那樣「你幫我授粉我提供花蜜」式的合作是一個很老的故事,除了花蜜之外,有些蘭花可能還會為授粉者提供一些別的有用物質,比如蜂類築巢的蠟質或者油脂等等。但這個傳統的、通過提供報酬招徠合作者的故事,在蘭花中已經落伍了,畢竟提供物質是一種相當損耗能量的事——相當多的蘭花偷懶干起了欺騙的勾當。

西藏杓蘭的巨大而暗色的唇瓣,可以模擬熊蜂的巢穴,昏頭昏腦的熊蜂一頭鑽了進去就被困在囊狀的唇瓣裡面了,待它好不容易找到了惟一的出路鑽出來的,出口的機關就會精準地把花粉塊放在它的背上,這叫巢穴欺騙[2]。

糊塗的熊蜂會將西藏杓蘭寬大的唇瓣誤認為自己的巢穴。

圖片:crustacare.be

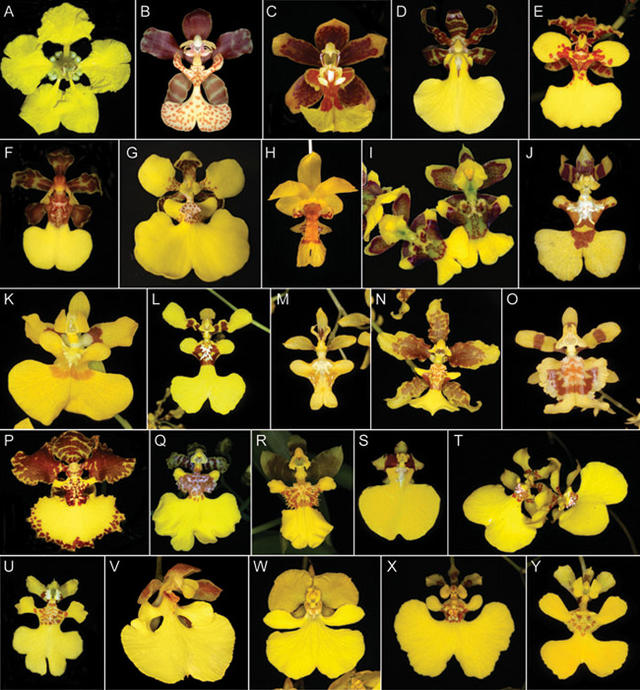

杏黃兜蘭、硬葉兜蘭選擇與顏色相似的油菜、杜鵑花一同開放,蜜蜂在採食這些花蜜的同時,也會受騙訪問這幾種兜蘭。而且昆蟲的記憶和分辨能力都有限,所以依然會一次次地鑽入蘭花的圈套,此謂食源性欺騙。另一個更加有趣的食源性欺騙案例來自文心蘭亞族:南美的金虎尾科植物的花有腺體,可以提供油脂作為食物報償給授粉者,其生長地附近的數十種蘭花(分屬文心蘭亞族不同的屬)於是不約而同地演化出了和金虎尾極其相似的黃色花冠,這些蘭花什麼都不提供,卻也讓授粉者們稀里糊塗地為它們授了粉[3]。

文心蘭亞科的食源性欺騙:圖A是金虎尾科植物的花,而其它所有的都是生活在附近的文心蘭亞族的花朵。

圖片:W. Mark Whitten

再有,歐洲的蜂蘭屬(Ophrys)植物的花,不論是形狀和顏色都像極了雌性熊蜂,而且它還能散發出與雌蜂性信息素極為相近的氣味,這使得雄性熊蜂迫不及待地撲到蜂蘭的唇瓣上試圖與花朵進行交配。一系列實驗證明了這種模擬的成功:被試雄蜂們紛紛拋棄了真正的雌蜂,而選擇與蜂蘭的花進行假交配!這樣一種登峰造極的騙術,便是蘭花的性欺騙策略。

將自己假扮成雌性熊蜂的Ophrys speculum。

圖片:Shutterstock

蘭花的氣味並不總像國蘭那樣的清新淡雅,有時各種光怪陸離,不可思議:魚腥味、爛水果味、蟑螂味、腐肉味等等不一而足。當然這些奇怪的味道並不是無緣無故散發的,它們往往是產卵地和食源多重欺騙,這些氣味可以吸引那些嗜食腐肉死魚爛水果的蠅類和甲蟲前來產卵和取食,「順便」授粉。這些蘭花的外觀也常常布滿了暗紅色的斑點和疣粒,足以引起這些昆蟲的極大興趣。

也許你會問,頻繁上當的昆蟲不會因為耗去太多能量而被自然淘汰嗎?放心,大自然提供了極為微妙的平衡:在同一個環境里,往往會有少量的蘭花或者其他植物充當「老實人」提供真正的合作機制,使得昆蟲不會一無所獲;又或者頻繁上當的昆蟲會得到一些別的額外的好處——熱衷於腐臭氣味的昆蟲雖然偶爾會落入蘭花的圈套,但更多的個體找到合適的食物來源和產卵地,完成生命的延續。

幾乎每一種蘭花都會找到一個或者多個特定的授粉「代理」,每一種蘭花的精緻結構只為這一種或幾種昆蟲量身定做。當然也有少數異端存在:大根槽舌蘭(Holcoglossum amesianum)甚至會在缺乏授粉昆蟲的情況下將花粉塊自動「運送」到自己的柱頭上[4]。

大根槽舌蘭的自花授粉過程,注意橘黃色花粉塊的運動。

圖片:參考文獻4

正是這種高度對應的適應與共進化,使得蘭花看似冒險的生殖策略並非是一場賭博,而是風險可控、回報極高的投資。蘭科植物也因此在演化的道路上劇烈分化,誕生了這個年輕而龐大的植物類群——我們所瘋狂追逐的蘭花的色澤、結構、香氣,都是它演化道路上的副產品。

在自然演化的競賽里,沒有上帝的存在,它們是自己命運的主宰者。參考文獻Ramirez, S.R., et al., Dating the origin of the Orchidaceae from a fossil orchid with its pollinator. Nature, 2007. 448(7157): 1042-1045Li, P., et al., Deceptive pollination of the Lady's Slipper Cypripedium tibeticum(Orchidaceae). Plant Systematics and Evolution, 2006. 262(1-2): 53-63Neubig, K.M., et al., Generic recircumscriptions of Oncidiinae (Orchidaceae: Cymbidieae) based on maximum likelihood analysis of combined DNA datasets. Botanical Journal of the Linnean Society, 2012. 168(2): 117-146Liu, K.W., L., et al., Pollination: Self-fertilization strategy in an orchid. Nature, 2006.441(7096): 945-6

|

|