中國歷史上的選美集會,不是看臉蛋選美,而是看腳選美,例如曾經有過的「晾腳會」、「賽腳會」、「金蓮會」。

解開裹布,往往潰爛的部位和裹布緊緊粘著,勉強撕下來,便是一片血肉模糊,差不多得用六個月的時間,強忍痛苦挨到腳趾頭都抄到腳內側邊,由腳內緣能摸到腳趾頭,這樣才算是瘦到家。潰爛的傷口,處理不當往往愈來愈嚴重,到最後甚至會導致小趾腐爛脫落形成慢性骨髓炎,多年不愈。由此可知,要纏得一雙小腳,真是得歷盡千辛萬苦,無怪乎纏足婦女對其小腳的呵護,勝於一切。

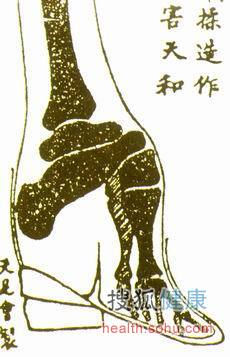

纏腳纏裹的過程,簡單地說就是裹尖的時候將外側四個腳趾蜷握,並將腳掌上的外側縱弓部分拗屈。裹瘦的時候腳橫弓向下拗屈,並進一步對外側縱弓拗屈。裹彎的時候才將腳的內側縱弓拗屈,並進一步將外側縱弓拗得更徹底。腳裹好以後,腳掌上用於緩衝衝撞力量的腳弓消失了,走路時得用膝關節和踝關節做緩衝。

纏的時候,要用勁把裹布纏到最緊的程度,每次解開來重纏的時候要將四個蜷屈的腳趾頭由腳心底下向內側用勁勒過,每纏一次要讓腳趾彎下去多壓在腳底下一些。同時還要把四個蜷屈的腳趾,由腳心底下向腳後跟一一向後挪,讓趾頭間空出一些空間來,免得腳纏好以後,腳趾頭擠在一起,腳尖太粗。

白天一雙腳痛得寸步難行,到了晚上一雙腳放在被子里不但痛,而且蒸熱燠悶,有時簡直像炭火燒著一樣痛苦,睡覺時只能把腳放在被子外,半夜起來捱著腳哭痛是常有的事,有的痛得去解開裹腳布,但被發現了就是挨一頓毒打,然後再狠狠的地回去,經常一夜未眠整夜把腳貼在牆壁上取一點涼,第二天一早醒來,又得再解開裹布纏得更緊,纏到最後第三、四、五的腳趾關節會嚴重地扭傷甚至脫臼,扭傷脫臼的時候腳會腫得很厲害,皮膚也變成瘀紫色,痛苦至極,但是裹得仍是日緊一日,直到腫消了腳趾都纏到腳底下去,這才算完成了裹尖的工作,接著便可進行裹瘦的工作。

纏足作為一種習俗,也造成了另外一些習俗的形成,如古時候山西大同的賽腳會,就是女人們在農曆六月初六這天,向人們展示自己的小腳,以博得好評為榮。

因為腳掌裹瘦到僅剩大拇趾,走路時腳掌向前推的力量很小,多以腳跟著地,運用大腿的力量運步,小腿肌肉萎縮不發達,所以纏腳了以後小腿也跟著變細,大腿則反而增粗,也有人走路時用大拇趾球和腳跟一起著力的,這樣走路就變成外八字走路,也是小腳常見的走路形態。

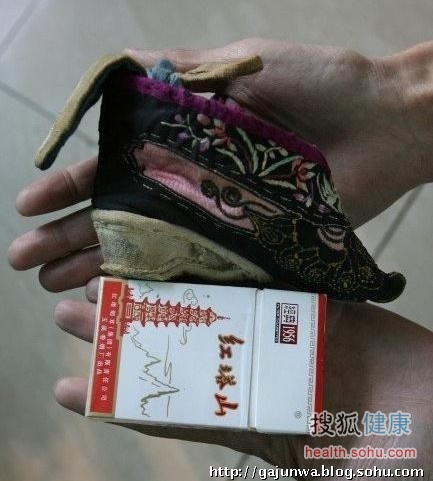

纏足的目的在限制腳的成長,並把已成長的腳拗折彎曲,所以纏足的年齡自然是愈小愈好,愈小腳愈軟愈容易裹小,但是太早裹足,又怕它腳裹好了不會走路,也怕她年紀太小,無法忍痛,所以一般都在婦女會走路以後才開始裹腳,在中國生下來就算是一歲,平均會走的時候是三歲,讓腳發育一年,到了四五歲的時候就有人開始裹腳,四五歲其實依西方的演演算法不過是三四歲。各地風俗不同裹腳的年齡也有不同。

裹腳后的骨骼變形。但很多文人騷客卻在讚美這樣的畸形。

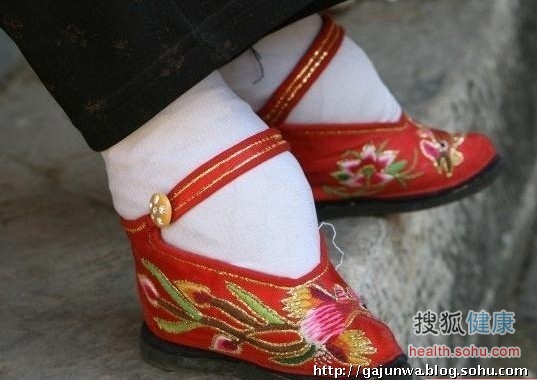

清末女子的小腳

|