中國的彈道導彈共分為短程、中程、洲際三個類別,短程彈道導彈的射程基本在1000公里以內,中程彈道導彈一般指的是射程在1000公里—3000公里之間,遠程彈道導彈射程一般在3000公里以上,而射程達到5500公里以上的都被稱作洲際彈道導彈。被西方視作「神秘之師」的中國人民解放軍第二炮兵,正式成立於1966年7月1日,是一支由中央軍委直接領導指揮的戰略性兵種,是中國實施戰略威懾的核心力量。因在極其秘密的情況下組建,考慮到當時的國際國內形勢,沒有使用「戰略導彈部隊」這個稱謂,而是由周恩來總理親自命名:第二炮兵。

第二炮兵由地地戰略導彈部隊和常規戰役戰術導彈部隊組成。地地戰略導彈部隊是一支具有一定規模和實戰能力的核威懾和戰略核反擊力量。它由近程、中程、遠程和洲際導彈部隊,工程部隊,作戰保障、裝備技術保障和後勤保障部隊組成。常規戰役戰術導彈部隊是裝備常規戰役戰術導彈武器系統,遂行常規導彈突擊任務的部隊。

近些年來,中國二炮常規導彈部隊取得了長足的發展,導彈庫存量達到二炮部隊核武庫的7倍之多。該部隊不僅擁有1200至1500多枚中短程彈道導彈,還正在發展新型戰區彈道導彈和陸基巡航導彈,這主要是因為中國認為在包括台灣在內的潛在武裝衝突中需要導彈提供火力支援,在其他周邊地區實施作戰時也需要導彈發揮作用。(此文作者為美國國防情報局人員)

在危機時期,中國常規導彈部隊的潛在任務是實施軍事威懾,包括顯示力量和向敵方關鍵目標實施「外科手術式打擊」。在戰爭時期,常規導彈部隊將為中國軍隊各軍種的作戰行動提供預備或直接火力支援,奪取空中、海上、地面和信息主導權,或者實施後續作戰行動。戰時作戰行動通常由聯合指揮部指揮,特別是火力打擊和反空襲作戰行動。不過,常規導彈部隊還可能組成「獨立」的導彈攻擊編隊。

第二炮兵部隊組建已有40多年。在大部分時間裡,該部隊的戰略規劃、部隊建設和作戰計劃都是針對使用核武器的非作戰和作戰任務—核威懾,反核威懾和核反擊作戰。但自1994年以來,二炮部隊在戰略核導彈部隊的基礎上,建立和發展了常規導彈部隊。常規導彈部隊組建僅19年,佔二炮部隊編成的1/4。然而,該部隊常規武器裝備的庫存量,已達到二炮部隊核武庫的7倍之多。

近年來,二炮部隊通過研發和部署戰區彈道導彈和巡航導彈,提升常規導彈力量的戰鬥力和作戰範圍,使中國大陸武器系統的力量投送能力突破了近程彈道導彈的1000千米射程範圍,能夠對台灣以及距離更遠的潛在對手構成威脅。那麼下面我們來認識解放軍都有哪些國之利器。

1950年,在中國與蘇聯簽訂友好同盟互助條約之後,蘇聯在軍事研發、培訓、技術文件、設備製造等方面給予中國軍方諸多幫助,並且授予中國一部分蘇聯武器的生產許可證。在彈道導彈領域,蘇聯將R-1 (SS-1)、R-2 (SS-2)、和R-11F三型導彈提供給了中國,中國的第一代導彈便是基於蘇聯R-2 (SS-2)導彈進行仿製、生產的。自此之後,中國在彈道導彈和長程火箭領域有了長足進展,之後大名鼎鼎的「長征」系列空間運載火箭便是以早期的彈道導彈為基礎研製的。東風-1(北約代號SS-2)型導彈:中國的第一代彈道導彈,是蘇聯R-2(SS-2)導彈的中國許可生產版本,該型導彈最大射程為550 公里,可裝載500公斤的彈頭。DF-1僅僅在20世紀60年代生產了非常少的數量。圖為東風-1導彈。

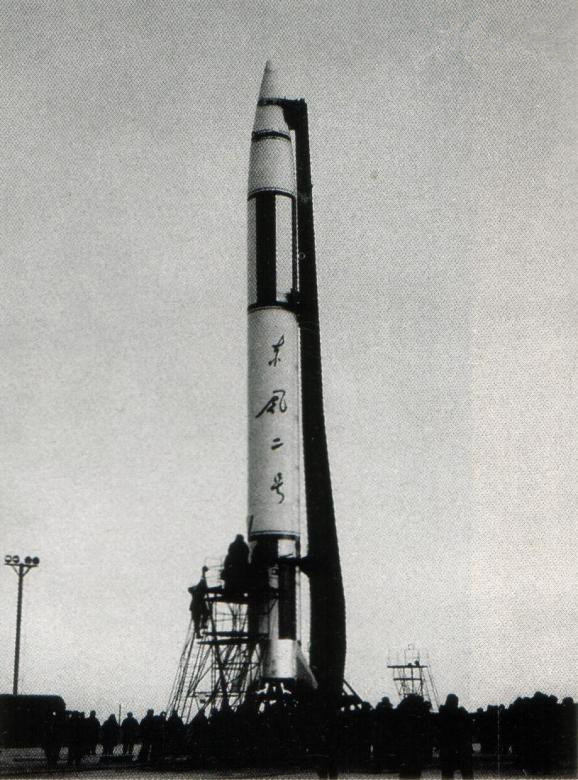

東風-2(北約代號CSS-1 Chinese Surface-to-surface)型導彈:真正意義上的第一代中國彈道導彈,射程1050公里,可搭載一枚1.5萬噸或者2萬噸當量的核彈頭,1966年服役。1966年10月,東風-2搭載一枚核彈頭在羅布泊成功進行試射,成為了我國第一枚搭載核彈頭試射成功的彈道導彈。圖為東風2彈道導彈。

1957年11月2日下午,為了參加蘇聯十月革命40周年慶典,毛澤東率中國黨政代表團抵達莫斯科,開始了他的第二次訪蘇。在11月18日發表的演說中,毛澤東一開始就說:「我感覺到國際形勢到了一個新的轉折點。世界上現在有兩股風:東風、西風。中國有句成語:不是東風壓倒西風,就是西風壓倒東風。我認為目前形勢的特點是東風壓倒西風,也就是說,社會主義的力量對於帝國主義的力量佔了壓倒的優勢。」此後,「東風壓倒西風」成為了毛澤東的名句,中國的國之利刃也就順理成章的用了「東風」這個名字。1959年,國防部五院在仿製1059導彈的同時開始自行設計研製戰略地地中程導彈。研製過程中發現近程與中程導彈這兩個型號跨度很大,認為在這兩個型號之間應有一個過渡型號。為此,1960年3月7日,正式決定進行中近程導彈的研製,命名該導彈為東風二號,射程定為1200公里。圖為東風2中近程導彈。

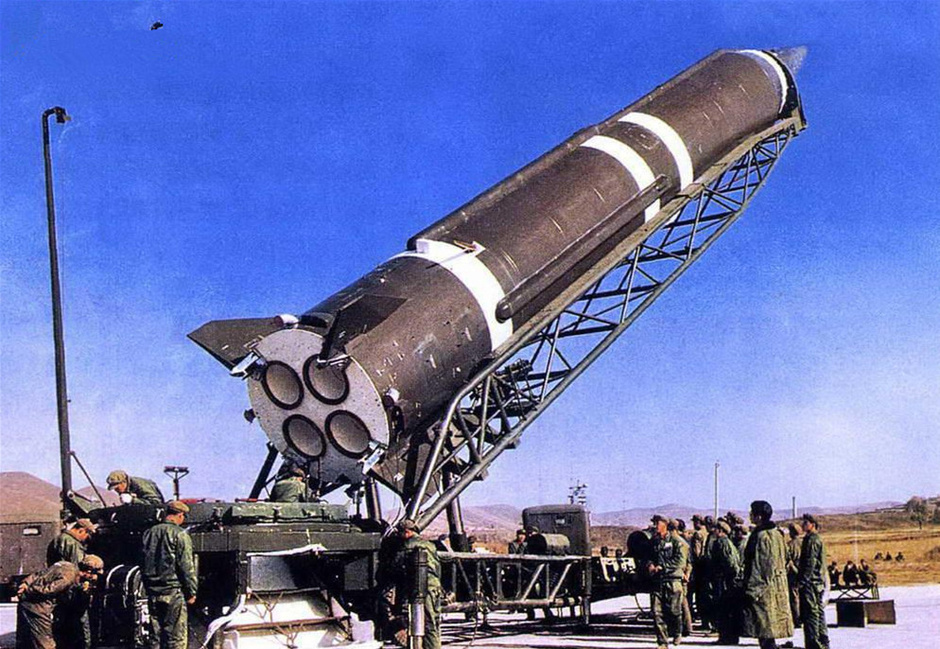

東風-3(北約代號CSS-2)型導彈:射程2650公里,可搭載一枚100萬噸~300萬噸當量的核彈頭,1970年服役。1987年,東風-3曾出口沙特,沙特曾對其進行改裝,成為中東地區不可忽視的一直力量。近些年來,我國的東風-3逐漸被東風-21替換,但仍未完全退出現役,在2010年解放軍對部分東風-3進行了延壽,2009年還曾高調進行過試射。圖為東風3彈道導彈。

東風-3中程彈道導彈是中國研製的第一代中程地地戰略導彈。1966年12月26日首次試射,1971年5月服役。導彈全長24米,彈徑2.25米,起飛重量64噸,採用一級液體燃料火箭發動機,機動發射,最大射程2800公里、4000公里(東風-3A)。可攜帶1枚威力為200萬噸TNT當量的核彈頭,或3枚威力為5-10萬噸TNT當量分導核彈頭(東風-3A),命中精度1500-3000米。圖為東風3彈道導彈。

據沙烏地阿拉伯官方報紙《OKAZ》9月18日的報道,在新聞發布會上被記者問起沙特的新軍購計劃時,沙特聯合軍事委員會顧問證實,沙特已經從中國獲得了「東風-21」(DF-21)導彈,用以保護兩個伊斯蘭聖地(麥加、麥地那)和海灣盟國。圖為沙特購買的東風3導彈。

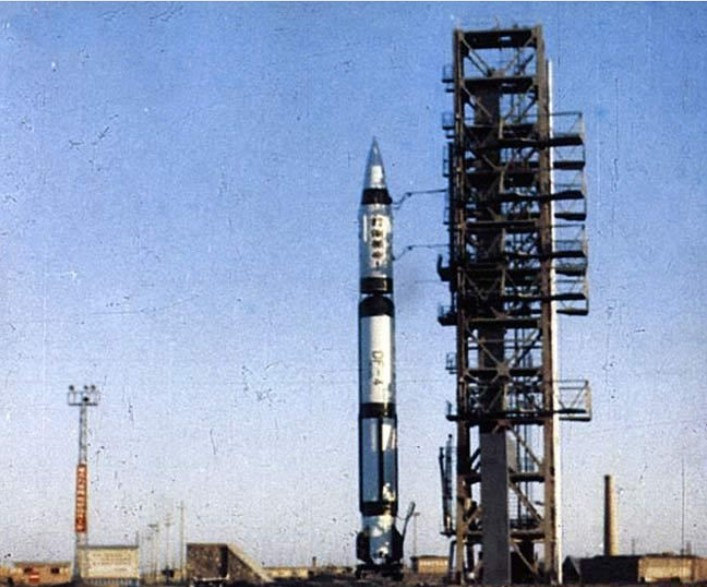

東風-4(北約代號CSS-3)型導彈:射程4750公里,可搭載一枚100萬噸~300萬噸當量的核彈頭,1980年服役。東風-4於上世紀60年代初期進行設計,1970年進行第一次試射,70年代末期又進行了重新測試和改進,最終於1980年服役,近些年逐漸被東風-31取代。東風-4的民用衍生版便是大名鼎鼎的長征-1型火箭,曾經成功的將我國的第一顆人造衛星送上太空。圖為東風4彈道導彈。

東風-4遠程彈道導彈是中國研製的第一代遠程地地戰略導彈。1970年1月30日試射成功,1980年服役。導彈全長27.5米,彈徑2.25米,起飛重量82噸,採用二級液體燃料火箭發動機,機動發射,最大射程4000公里、5000公里(東風-4A)。可攜帶1枚2200公斤的威力為100-300萬噸TNT當量的熱核彈頭,或3枚分導熱核彈頭(東風-4A),命中精度1370米。圖為東風4彈道導彈在發射塔上豎起。

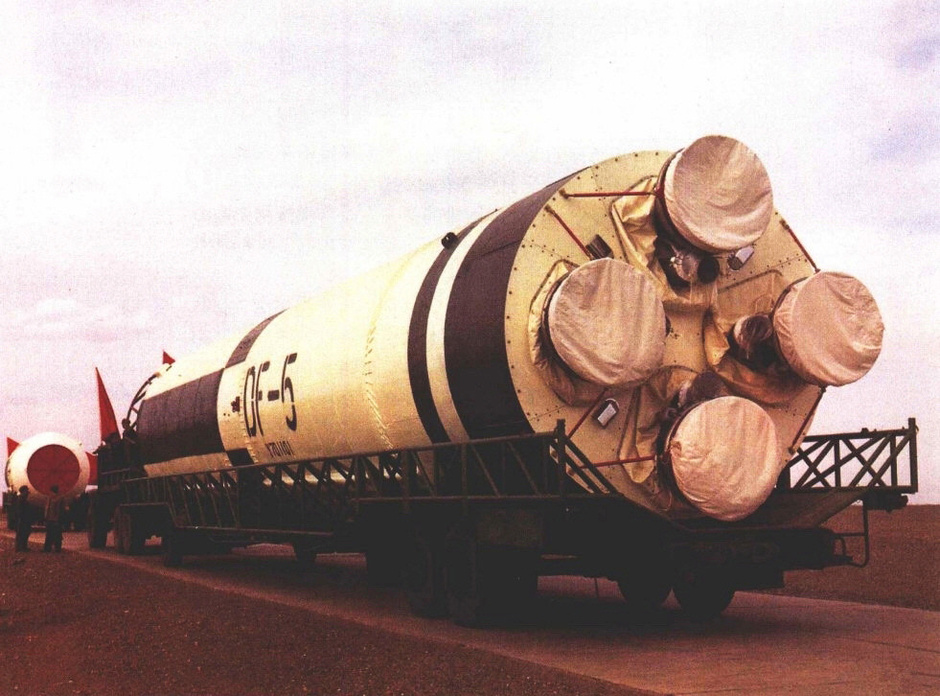

東風-5(北約代號CSS-4)型導彈:射程12000公里,可搭載一枚100萬噸~300萬噸當量的核彈頭,1981年服役,是我國第一枚洲際導彈,也是中國研製出的第一款能夠打到美國本土的彈道導彈。它的民用衍生版本是長征-2C火箭。東風-5至今仍在服役中。圖為中國東風-5洲際彈道導彈。東風-5 是中國威懾美國的主要戰略武器。

東風-5洲際彈道導彈是中國研製的第一代洲際地地戰略導彈。1980年5月18日全程飛行試驗成功。導彈全長32.6米,彈徑3.35米,起飛重量183 噸,採用二級液體燃料火箭發動機,發射井發射,最大射程12000公里、15000公里(東風-5A),可攜帶1枚3000公斤的威力為300-400萬噸TNT當量的核彈頭,或4-5枚分導核彈頭(東風-5A),命中精度500米。圖為中國東風-5洲際彈道導彈在1984年國慶大閱兵上亮相。

東風-11(北約代號CSS-7)型導彈:射程350公里左右,可搭載2000噸/1萬噸/2萬噸當量的核彈頭,1992年服役。是一種可以部署在8輪卡車上的小型、快速戰術導彈,體積、射程等都要比東風-15略小。圖為東風-11導彈在2009年國慶閱兵上亮相。

東風11甲地對地導彈,最大射程300公里,該導彈採用兩級固體燃料發動機,彈長11.25米,彈徑0.88米,射程300公里,彈頭重500千克,命中誤差200米,發射準備時間5分,導彈發射車採用8x8兩棲越野車為基礎,可水陸兩棲行駛。圖為東風-11導彈。

2013年,有網友在參觀北京中華航天博物館時無意間發現了坊間流傳已久的東風-12導彈。該導彈的彈頭是雙錐形,與東風-15B相似。根據2012年珠海航展上航天科技集團七院副院長王萬軍的介紹,該導彈中段機動飛行,「彈道沒法預測」,末端垂直貫頂攻擊,「還沒有一型防空系統可以攔截到這個導彈」。圖為東風-12發射車。

從外形看,東風-12就是M20地地戰術導彈,最早在2011年2月第十屆阿布扎比國際防務展上公開。M系列是我國地地戰術導彈出口的代號,此前曾有過 M-9、M-11、M-7和M-18(巴基斯坦的Shaheen-II)。根據航展上公開的資料,M20導彈長7.815 m,彈徑0.75 m,起飛重量4,010 kg,射程100~280 km。考慮到MTCR的限制,M20/DF-12的實際最大射程可能超過300km。導彈採用INS+GPS複合制導,CEP

東風-15(北約代號CSS-6)型導彈:射程600公里左右,可搭載多種戰術彈頭,1990年服役。目前是解放軍短程彈道導彈的「主力軍」。DF-15 是一種道路-機動、單級、固體推進劑、近程彈道導彈系統。導彈攜帶500公斤的單一彈頭和最大射程600公里。與中國第一代液體推進劑地對地導彈相比較,更先進的固體燃料發動機的使用已經極大地減少了維護和開始準備時間。圖為東風-15B導彈。