什麼是「位格」?

回復

- ·八戒· 發表於

- sousuo 發表於

- 一說 發表於

- sousuo 發表於

- 一說 發表於

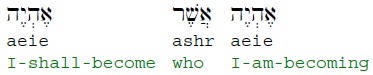

I am who I am 說的是 Being.

這麼說就是不要人去用頭腦瞎聯想,揭示了如如不動的本來面目,不是什麼也沒有,但也不是任何可以說出來的有。其一大特質就是自在,無我相,無人相,無眾生相,也無時間相。永生——根本就是指無時間相。一旦有時間,就無法有永遠的概念了。因此如果確切意義來說,「追求永生」是南轅北轍。

- ·八戒· 發表於

- 拎不清 發表於

- ·八戒· 發表於

- 拎不清 發表於

還有個詞叫「道」,都是糊弄人的。「你是誰」的較好的回答是「我就是我」。而最好的回答則是「就是我」,也就是說,我是你應該認得的,還問什麼。回答「自有永有」就成了不倫不類,如只是「自有」還可說,加上「永有」就是畫蛇添足了。是糊弄人的需要了

- ·八戒· 發表於

- harryvan 發表於

- ·八戒· 發表於

- ·八戒· 發表於

- ·八戒· 發表於

- harryvan 發表於

下面轉貼一個婆羅門教的梵:

在《奧義書》中常常用兩種方法來表示「梵」:

①一種是「遮詮法(遮其所非)」,即用否定來達到肯定的方法;他們宣稱,「梵」在本性或本體的意義上既不具有任何屬性,也不表現為任何形式;他總是超越於人類的感覺和經驗而存在,他不能用邏輯概念來理解或用言語來表達;對於「梵」只能意味著「不是這個」、也「不是那個」;例如《廣林奧義書》上說「噢!迦爾吉——這就是婆羅門所稱不滅者!他非粗、非細,非長、非短,非紅(火)、非濕(水),無影、無闇,非風、非空,無粘著、無味、無嗅、無眼、無耳、無語、無感覺、無熱力、無氣息或口、無量度、無內、無外,他不食何物、也不為何者所食。」

②另一種是積極的、正面的表述方法,他們宣稱「梵」是世界終極的原因、萬物的始基、世界上的一切客觀存在和主觀精神。在《廣林奧義書》中概括了他的相征有六種,即「智」、「愛樂」、「有」、「無終」、「妙樂」和「安固」。《他氏奧義書》中說:「這就是梵,這就是因陀羅,這就是生主,一切諸天神,地水風火空五大,一切細微者、混合者;所有這或那的種子,卵生、胎生、濕生、熱生、芽生,馬牛人像,無論是有氣息者、能走者、能飛者和不動者都安立在『識』之上,為『識』所指引;世界安立在『識』之上,『識』就是梵。」

這種積極的、正面的表述方法是和上述的「遮詮法」互相襯托的,後者為前者的擬設。在《奧義書》的唯心主義哲學家們看來,「梵」具有真相和顯相,即本體和現象的區別;真相和顯相的關係正象形與影,或水與波的關係。在《廣林奧義書》中曾說過:「梵的形相有二——一為有形體的,另為無形體的;一為有生滅的,另為無生滅的;一為靜持的,另為遊動的;一為此有的,另為彼有的。」這種思想模式後來被吠檀多和大乘佛教的理論家們所發揮,創立了「上梵」和「下梵」、「真如」和「隨緣」的學說。

- harryvan 發表於

相對於「我就是我」,佛教《無量義經》對「佛」如是說:

其身非有亦非無, 非因非緣非自他,

非方非圓非短長, 非出非沒非生滅,

非造非起非為作, 非坐非卧非行住,

非動非轉非閑靜, 非進非退非安危,

非是非非非得失, 非彼非此非去來,

非青非黃非赤白, 非紅非紫種種色。

- harryvan 發表於

- harryvan 發表於

分享

分享 收藏

收藏 頂

頂 踩

踩

「神」是什麼,人永遠不可能知道,既不是「我」,也不是「他」、「它」。人的局限決定了人需要樹立一個「形象」來代表「神」,這便是各個宗教都要樹一個有形象的神的原因。基督教的「位格」論就是這種現象的具體體現。

「神」是什麼,人永遠不可能知道,既不是「我」,也不是「他」、「它」。人的局限決定了人需要樹立一個「形象」來代表「神」,這便是各個宗教都要樹一個有形象的神的原因。基督教的「位格」論就是這種現象的具體體現。