|

|

張勁碩 發表於 2013-11-19 09:21

2002年的夏天,我大學畢業,在中國科學院動物研究所工作,接到的第一個「重大任務」是充當第23屆國際鳥類學大會的志願者。大會第一次在亞洲國家舉辦,引起了全世界鳥類學研究界、保護界的極大關注。

在這種國際會議上會有很多大學、科研院所、非政府組織、公司等單位展示他們的學術成果,以及用於鳥類研究和保護的各類產品。其中,西班牙猞猁出版公司(Lynx Edicions)展示的《世界鳥類手冊》(Handbook of the Birds of the World,以下簡稱HBW)引起了所有與會者的濃厚興趣。我當時就有購買的衝動,但那是不可能的,一來這書極貴,每冊200多歐元,按照當時的匯率,一本書要人民幣1800多元;二來,出版公司只帶來了樣書,根本沒有要賣的貨,最後也許為了表達友善之意,已經出版的那幾冊全部贈送給了中國動物學會鳥類學分會。

這是《世界鳥類手冊》第一次進入中國,從此不知多少「鳥人」為之魂飛夢繞。為一套書誕生的出版社

一家圖書出版公司為出版一套書而成立,這在出版界並不鮮見,我國在計劃經濟體制下也干過不少這樣的事情,比如著名的中國大百科全書出版社、當代中國出版社。但在國外,專到只出動物書,甚至只出鳥類方面的書,這個就不多見了。而且,猞猁出版公司的創立不是政府行為,也不是哪家投資公司心血來潮,而是幾位資深鳥類愛好者的意願。

早在18-19世紀,歐美國家開始興起博物學,去野外觀鳥成為很多貴族生活的一部分。到了20世紀,觀鳥活動幾乎成為了西方的一種時尚,很多鳥類愛好者走向世界各地的田野、森林、濕地,尋找、觀察、記錄鳥類的種類、數量、行為或習性。他們的專業水平、敬業精神甚至超過了專門從事鳥類研究的科學家。既然愛鳥之眾芸芸,那麼鳥類學作為動物學的一個分支,自然而然地成為了最活躍、最有成績,也最有市場的學科。

伊比利亞半島東北部的城市巴塞羅那,瀕臨地中海,有「歐洲花園」之稱,因承辦過兩屆世博會和一屆奧運會而聞名遐邇。就在這座城市的郊區,一座名為貝拉特拉(Bellaterra)的小鎮,走出了一位醫生。他的患者都知道,如果他不在診室,就在周圍的森林觀鳥。1980年,他和另外兩位朋友花了13個月的時間前往非洲15個國家觀鳥。這次野外考察活動改變了他的一生,他不僅將其中一位朋友的角色轉變為妻子,還在回國之後,毅然決然地放棄了醫生職業,轉而從事與鳥類有關的工作。

在觀察鳥、研究鳥、保護鳥的經歷中,他愈發覺得世界上缺少一部著作,可以把所有的鳥類物種都囊括進去。毫無疑問,這將便於所有喜歡鳥的人們使用。1988年,他迸發出一個想法:出版一部《世界鳥類手冊》。於是,他聯繫志同道合的朋友去創立一家出版公司,以便實現自己的理想。這個人就是約瑟普•德爾•奧約(Josep del Hoyo),他的朋友叫做約爾迪•薩迦塔爾(Jordi Sargatal)和拉蒙•馬斯考特(Ramón Mascort)。他們三位成為猞猁出版公司的創始人。為了凸顯西班牙的特色,他們決定將西班牙最極度瀕危的動物——伊比利亞猞猁(目前該物種僅殘存在西班牙西南部,全球種群數量不足150隻,是最稀少的貓科動物)作為公司的名稱,其足印作為公司的logo。

[左]《世界鳥類手冊》主編約瑟夫·奧約(Josep del Hoyo);[右]猞猁出版公司的Logo

1989年,猞猁出版公司正式成立后,便開始緊鑼密鼓地準備HBW第一卷的出版。另兩位鳥類愛好者——安德魯•艾略特(Andrew Elliott)和大衛•克里斯蒂(David A. Christie)也加入該公司,並成為各卷的主要編輯。1992年,第一卷正式出版,2011年最後一卷,即第十六卷出版,歷時19年,《世界鳥類手冊》全部出齊。為了使HBW更完整地反映世界鳥類的全貌,他們又將這20年來發現和命名的鳥類新種作為補遺,並增加世界鳥類檢索,列入「特別卷」(Special Volume),並已於今年6月出版了。

這是人類科學史上第一次將動物界中的一個類群(鳥綱)進行最為完整的記述,邀請了全球40個國家227位頂級鳥類學家作為該書作者,還有33位繪圖師,超過850位的攝影師。這裡很想說的是,我國雖然是擁有1400多種鳥類的大國,但HBW中沒有一位中國作者,實際上,我國目前尚缺乏具有世界影響力並可承擔世界鳥類分類學和生態學工作的鳥類學家。上世紀20-30年代以降,我國動物學家壽振黃、任國榮、鄭作新、傅桐生等先生在中國鳥類學研究上貢獻卓著,並在國際上產生了一定影響;但因後繼乏人,特別是鳥類分類學得不到重視,以至國內如今並無從事某一類群分類的世界級專家。即使我國特有的鳥類類群,也全部由外國學者撰寫。在鳥類攝影方面,只有董磊、喬軼倫等少數幾位中國野生動物攝影師貢獻了很少的鳥類生態照片。這些都反映了我國在自然歷史或博物學領域的研究水平較低,幾乎對世界無甚貢獻,中國目前的研究和拍攝現狀也就決定了我們無法承擔起世界責任,在國際學術界幾乎沒有太大的話語權。這與學科發展失衡、過分追求SCI影響因子、偏重發展微觀生物學、忽視野外生物學不無干係。從林奈命名法則到彼得斯分類系統

1758年,瑞典生物學家、分類學鼻祖林奈(Carolus Linnaeus = Carl von Linne, 1707.5.23~1778.1.10)創立了雙名制命名法則和物種分類等級,這標誌著世界生物的分類進入科學時代。他在《自然系統》(Systema Naturae)一書中,第一次提出了鳥綱(Aves),並對大量的鳥類進行命名,他使用拉丁文給出一個鳥種的屬名和種本名(亦稱種加詞),二者構成了一個鳥種的學名。林奈在此書中共列舉了564種鳥類,是當時人類在科學上所知的所有鳥種。在林奈之前,英國鳥類學家威路比(Francis Willughby, 1635.11.22~1672.7.3)和他的老師兼朋友、博物學家約翰•雷(John Ray, 1627.11.29~1705.1.17)於1676年合作出版了《鳥類學》(Ornithologiae),這被公認為西方最早的、具有科學意義的鳥類分類學著作,其成就甚至勝過《自然系統》中的鳥類學部分。

在西方,還有一批重要的涉及鳥類分類的先驅。亞里士多德是「動物學之父」,他的《動物志》和《動物四篇》是動物學的開山之作,其中涉及到了鳥類種類和簡單的分類。16世紀的特納(William Turner)、格斯納(Konrad Gessner)、郎德勒(Guillaume Rondelet)和貝隆(Pierre Belon)對鳥類、魚類和其他海洋動物已有了詳細描述和分類,而被林奈和布豐都尊稱為自然歷史(博物)研究之父的阿爾德羅萬迪(Ulisse Aldrovandi)則對鳥類有了系統分類研究。

在林奈和布豐之後,仍有一批動物分類學的思想啟蒙者和研究大家,他們在其著作中也涉獵到一些鳥類分類學內容,我們比較熟悉的有拉馬克、居維葉、理查德•歐文、蘭克斯特、達爾文、華萊士,到了20世紀則首推恩斯特•邁爾(Ernst Mayr)、亨尼希(Willi Hennig),他們分別是進化分類學派的代表人物、分支分類學派的開創者。邁爾則是20世紀最重要的進化生物學家和鳥類學家之一。

不過,所有早期經典的西方著作之中,世界鳥類種類的數量都沒有真正的統計,所記述種類不過幾十種到幾百種不等。直到19世紀末、20世紀初,大英博物館的動物學家理查德•夏普(Richard B. Sharpe, 1847~1909)開始總結該館收藏的鳥類標本目錄,並記錄鳥種。他在1909年出版的目錄中共記載世界鳥類2810屬18937「種」,但其實這個數字不僅包含了已經滅絕的化石種,還將所有的亞種視為種來統計。之後,美國哈佛大學教授、鳥類學家詹姆斯•李•彼得斯(James Lee Peters, 1889.8.13~1952.4.19)於1931年開始出版《世界鳥類名錄》(Check-list of Birds of the World),一直延續到1952年,在21年間共出版了7卷。1935年,邁爾統計過一次世界鳥類種數,約為8500種。而他與其他一些鳥類學家在上世紀50年代就估計世界鳥類種數在10000~16000種的範圍之內。彼得斯逝世后,1962~1987年間,由邁爾、詹姆斯•格林威(James Greenway)和小梅爾文•特雷勒(Melvin A. Traylor, Jr.)等人完成了後面的8-16卷。這套書成為影響世界的鳥類分類學著作。

之後,重要的世界鳥類名錄都直接或間接受到彼得斯(Peters)分類系統的影響,包括我國已故著名鳥類學家鄭作新院士編著的《中國鳥類區系綱要》、由他主持的《中國動物志•鳥綱》等所有鳥類學著作。

美國康奈爾大學教授詹姆斯•克萊門茨(James F. Clements,1927~2005)編著的《世界鳥類名錄》(The Clements Checklist of Birds of the World),以他於1975年完成的博士論文為腳本,開始了長達30年的出版歷程,到他去世之後,2007年已經有了第六版。2008年起,康奈爾大學開始在線更新這一鳥類名錄。

1975年,美國自然歷史博物館出版了約翰•摩若尼(John J. Morony)、沃爾特•巴克(Walter J. Bock)和約翰•法蘭德(John J. Farrand)等三人合著的《世界鳥類文獻目錄》(Reference List of the Birds of the World)。這也是一個傳統的且被普遍接受的世界鳥類系統,與彼得斯分類系統很相近。《世界鳥類手冊》也基本上使用了這一系統。

由理查德•霍華德(Richard Howard)和阿利克•摩爾(Alick Moore)合著的《世界鳥類名錄大全》(The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World)則始於1980年,後由愛德華•迪金森(Edward C. Dickinson)編著了該書的第三版,於2003年出版。2011年12月,迪金森和小瑞姆森(J. V. Remsen Jr.)合作,出版了該書的第四版的第一卷非雀形目;今年11月,則將出版第二卷雀形目。

最後,在HBW誕生之前的一項重要工作,就是由美國國家科學院院士、著名鳥類學家查爾斯•西布利(Charles G. Sibley,1917.8.7~1998.4.12)和喬恩•阿爾奎斯特(Jon E. Ahlquist)於1991年1月由耶魯大學出版社出版的《鳥類系統發育和分類》(Phylogeny and Classification of Birds)一書,他們在上世紀70年代開始利用DNA雜交技術,對鳥類系統分類和系統發育進行研究,率先用分子生物學的理論和方法解決鳥類分類問題。他們所創立的分類系統被稱為西布利-阿爾奎斯特(Sibley-Ahlquist)分類系統,並被當今很多分類學家所接受(當然部分觀點目前有一定爭議)。另外,西布利還與小伯特•門羅(Burt L. Monroe, Jr)合作,於同一時間在同一出版社推出了《世界鳥類分佈與分類》(Distribution and Taxonomy of Birds of the World),記錄世界鳥類9672種。1993年, 二人又出版了增補本(Supplement),並於1997年門羅與西布利在此書基礎上出版了《鳥類的世界名錄》(A World Checklist of Birds),使鳥類種數提升到9702種.重量級的「手冊」

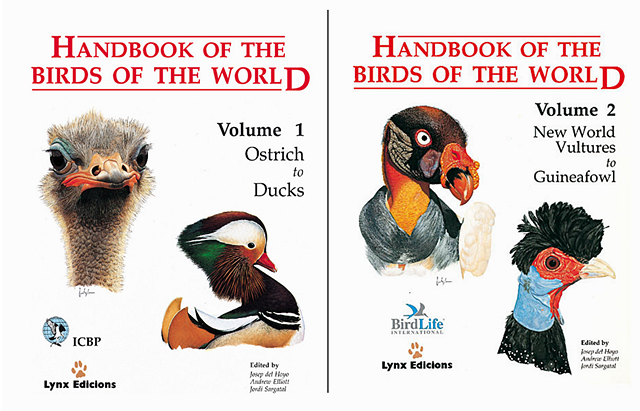

就在《世界鳥類分佈與分類》剛剛出版之際,《世界鳥類手冊》在1992年9月正式出版了第一卷。該卷剛一問世,便引起各界的廣泛關注。其裝幀設計令人耳目一新,雖然叫做「手冊」,但此書絕不是手冊級別的,足可視為重量級。它的規格是12.8X10.2英寸,約合33X26厘米,已經遠遠大於兩個手掌了;其重量達到近4千克,也就是有8斤那麼沉;696頁銅版紙再加上精裝的外殼,使其變得更加厚重。封面設計得極為典雅,白底,紅色書名,紅色書脊,並有兩張手繪圖片,一個是非洲鴕鳥的頭部,另一個是鴛鴦,暗示該卷是從鴕鳥介紹到鴨類,故第一卷的名稱為《鴕鳥至鴨類》,即在傳統分類系統下,從鴕鳥目鴕鳥科到雁形目鴨科,共包含13目27科。該卷在最前面還有長達38頁對鳥類生物學的系統介紹,以及該套叢書整個的出版計劃——當時曾計劃出版12卷,但實際上到今年已經出版17卷了,之後還計劃出版兩卷鳥類名錄,即非雀形目和雀形目。此外,第一卷有14張彩色解剖圖、50個彩色圖版(每一個種或亞種均有手繪圖)、382幅彩色照片、568張分布圖,以及6000多篇參考文獻。

|

|