- 廢掉的公立學校的老師們 [2022/11]

- 一個體制的爛,往往反映在體育上 [2023/09]

- 說說習上習下的中國結局 [2022/10]

- 活著——中國企業一切問題的根源 [2023/10]

- 澤連斯基生來就是英雄嗎? [2023/08]

- 從黃氏宗祠的反抗看中國人民的出路 [2023/08]

- 普京的面相與戰爭的分析 [2022/09]

- 從面相分析伊隆·馬斯克和他的特斯拉 [2022/08]

- 為什麼「竟無一人是男兒」 [2022/10]

- 為什麼中國的惡性報復事件總是針對孩子? [2024/03]

- 妄想皇帝登基后就不一樣的人,到底是種什麼心態? [2022/09]

- 從「塔利班佔領阿富汗一周年」談對社會的改良型變革 [2022/08]

- 現在的時評人對中國領導人的想象,幼稚得讓人發笑! [2024/06]

- 對這個世界最安全的事,就是習近平的連任 [2022/08]

第一段原文:Permalink所謂「形」,只是一種客觀狀態,而只有轉為「勢」才能發揮其作用。《九地篇》中,孫子詳細介紹了如何將「形」轉為「勢」,那到底如何做到呢?那下面我們就來看《九地篇》的正文:

孫子曰:

用兵之法,散地,輕地,爭地,交地,衢地,重地,圮地,圍地,死地。諸侯自戰其地,為散地。入人之地而不深者,為輕地。我得則利,彼得亦利者,為爭地。我可以往,彼可以來者,為交地。諸侯之地三屬,先至而得天下之眾者,為衢地。入人之地深,背城邑多者,為重地。行山林、險阻、沮澤,凡難行之道者,為圮地。所由入者隘,所從歸者迂,彼寡可以擊吾之眾者,為圍地。疾戰則存,不疾戰則亡者,為死地。是故散地則無戰,輕地則無止,爭地則無攻,交地則無絕,衢地則合交,重地則掠,圮地則行,圍地則謀,死地則戰。

孫子說:

按照用兵法則,軍事地理情形有九種:散地,輕地,爭地,交地,衢地,重地,圮地,圍地,死地。

諸侯在自己國境之內作戰的,是散地;因為在自己國境作戰,既熟悉地理環境,又離家近,一旦戰敗,士兵很容易逃散,因而叫散地。

侵入他國地境但還不夠深入的,是輕地;因為剛進入敵國境地,一旦戰敗,很容易逃回國境,士兵打仗的決心還不夠,所以叫輕地。

我方獲得則有利,敵方獲得也有利的,是爭地;對誰都有利,就會成為各方勢力競相爭奪之地。

我方可以前往,地方也可以過來的,是交地;就是道路交錯,交通便利的地區。

地域與多國相鄰,先佔據就能獲得多方支持的,是衢地;與多國相鄰,所以容易與他國來往結交。

深入地境,背靠敵國眾多城邑的,是重地;深入敵境,各處皆有敵軍防守,既無法長期駐紮,也不方便糧草物資運輸,即使戰敗,士卒也無處可逃,所以會全心而戰,所以叫重地。

山林、險阻、沼澤等,凡是難於通行的,是圮地;這樣的地形既難以行軍,又難找到糧草給養。

進軍的道路狹窄,退兵的路途迂遠,敵軍少量兵力即可攻打我方眾多兵力的,是圍地;好進不好出,又容易被敵方少量部隊圍殲。

疾速用戰就能生存,不能疾速用戰就會覆滅的,是死地;陷入絕境,只有全力拚戰才有生機,拖得時間越長,糧草、水源、士氣都會越來越匱乏,所以需要速戰。

因而,散地則避免作戰,輕地則不可停留,爭地則不應強攻,交地則不能間斷,衢地則結友締盟,重地則掠取給養,圮地則迅速通過,圍地則設謀求脫,死地則力戰而生。

第二段原文:Permalink所謂古之善用兵者,能使敵人前後不相及,眾寡不相恃,貴賤不相救,上下不相收,卒離而不集,兵合而不齊。合於利而動,不合於利而止。敢問:敵眾整而將來,待之若何?曰:先奪其所愛,則聽矣。

常言所說的古代善於用兵的人,能讓敵方軍隊,前後不能互相接應,大、小部隊不能互相依靠,官兵之間不能互相救助,上下分隔而不能收攏,士卒離散而不能聚集,兵眾合聚而行動不一。

符合我方利益的就行動,不符合我方利益的就停止。

斗膽問一句:敵方兵力雄厚,軍容齊整,揮兵而來,該怎麼對付呢?

答:先奪取敵方最重視愛惜之處,則其就聽任我方擺布了。

第三段原文Permalink兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。凡為客之道,深入則專,主人不克;掠於饒野,三軍足食;謹養而勿勞,並氣積力;運兵計謀,為不可測。投之無所往,死且不北,死焉不得,士人儘力。兵士甚陷則不懼,無所往則固,深入則拘,不得已則斗。是故其兵不修而戒,不求而得,不約而親,不令而信。禁祥去疑,至死無所之。吾士無餘財,非惡貨也;無餘命,非惡壽也。令發之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交頤。投之無所往者,諸、劌之勇也。

用兵的情理主要在於速度,乘敵人始料不及的時機,經敵人意想不到的道路,攻打其沒有戒備的地方。

凡是進入敵境作戰的道理是:深入敵境則軍心專一,敵軍就難以戰勝我軍;在敵軍富饒之地掠取給養,全軍就有充足的糧草;用心保養軍隊而不使其疲勞,則能匯聚士氣,積蓄力量;部署軍隊,計議謀動,使得我軍不可被測算。

把軍隊置於無路可走的境地,士卒就寧死不退;死都不怕,還有什麼不能辦到的呢?士卒們必定會全力拚戰。當士卒們深陷危險之時,就不再畏懼;走投無路之時,意志就會堅定;深入敵境之時,關係就會緊密;迫不得已之時,就會拼力奮戰。因此,這樣的軍隊無需整飭修齊而能自行戒備,無需誠心求請而能全力赴戰,無需管束約定而能團結互助,無需嚴明法紀而能遵令守法。禁止迷信,消除疑慮,則士卒們至死也不會逃跑。

我軍士卒沒有多餘的財物,並不是厭惡財物;我軍士卒置生死於度外,並不是不想長壽。當作戰命令下達的時候,士卒們坐著的淚水沾濕了衣襟,躺著的淚流滿面,但將他們置於走投無路的絕境時,個個都像專諸、曹劌一樣勇敢。

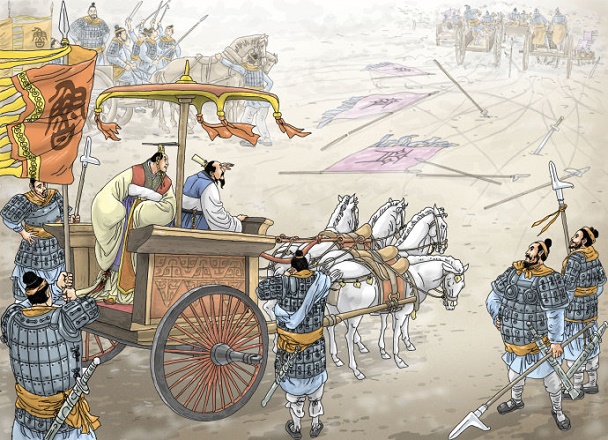

專諸是春秋時吳國的刺客,在公子光宴請吳王僚的酒席上,不顧生死,以一人之力刺死吳王僚,最後他自己也被吳王僚的侍衛當場殺死;曹劌是春秋時魯國人,周文王的後人,在齊國攻打魯國的戰爭中,幫助魯國戰勝齊國,著名的「一鼓作氣」典故就出自於此。隨後,齊桓公與魯庄公相會時,他又持匕首脅迫齊桓公訂立盟約,並收回魯國失地。

故善用兵者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。擊其首則尾至,擊其尾則首至,擊其中則首尾俱至。敢問:兵可使如率然乎?曰:可。夫吳人與越人相惡也,當其同舟而濟,遇風,其相救也如左右手。是故方馬埋輪,未足恃也;齊勇若一,政之道也;剛柔皆得,地之理也。故善用兵者,攜手若使一人,不得已也。

因此,善於用兵的人,就像「率然」一樣;「率然」,是常山地區的一種蛇。打它的頭部,尾巴就來救應;打它的尾部,頭部就來救應;打它的腰部,則頭尾一起來救應。

斗膽問一句:能讓軍隊像「率然」一樣嗎?

答:可以。

吳國人和越國人互相仇視,但當他們同乘一條船渡河時,遇到大風,他們也互相救助,就像左右手一樣。

因此,緊縛戰馬,深埋車輪來堅守陣地,是不足以倚仗的;能使軍隊齊心協力奮勇作戰,就像一個人一樣的,是熟諳軍政的道理;能使強兵弱旅都能發揮其應有作用的,是通曉地形的法則。

所以,善於用兵的人,指揮全軍就像在指揮一個人一樣,是因為士卒們身處險境不得不這樣啊。

第五段原文Permalink將軍之事,靜以幽,正以治。能愚士卒之耳目,使之無知。易其事,革其謀,使民無識;易其居,迂其途,使民不得慮。帥與之期,如登高而去其梯;帥與之深入諸侯之地,而發其機。若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之;聚三軍之眾,投之於險,此謂將軍之事也。九地之變,屈伸之利,人情之理,不可不察。

統領軍隊之事,要靜默深沉而幽深難測,要正直無私而治理有方。

要能蒙蔽士卒的耳目,使他們無法知曉軍情;要不斷變更部署,變幻計謀,使人們無法識破;要不停變換駐防,迂迴行軍,使人們不能謀圖。

將帥給軍隊下達任務,要像登高后抽去梯子一樣,別無退路;將帥領軍深入諸侯領土,要像扣動弩機后射出的箭一樣,迅猛精準而無從後退。

就像驅趕羊群一樣,趕著過去,又趕著回來,並不知道要去哪裡;凝聚三軍的將士,將他們置於能發揮全力的險地,這就是統領軍隊要做的事啊!

九種地理形勢的應變,進退攻守中的利弊,各人心理情緒的狀態,都是將帥不能不認真考察的。

此處解釋一下「若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之」一句,這裡我採用的是竹簡版。十一家注中,原文為「焚舟破釜,若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之」,多了「焚舟破釜」四字。但這一小句和上下文的意思都不契合。

如果和下文組合,意思就是「燒掉渡船,砸破飯鍋,要像驅趕羊群一樣,趕過去,又趕過來,使他們不知道要到哪裡去」。

和上文「帥與之深入諸侯之地,而發其機」組合的意思是,「將帥領軍深入諸侯領土,要像扣動弩機后射出的箭一樣,要燒掉渡船,砸破飯鍋,表示必死的決心」。

這兩句意思都不妥切。而刪掉這一小句,「若驅群羊,驅而往,驅而來,莫知所之;聚三軍之眾,投之於險,此謂將軍之事也。」就恰好是整段意思的總結,一是「愚士卒之耳目」,二是「登高而去其梯」,合起來才是「將軍之事」。

第六段原文Permalink凡為客之道,深則專,淺則散。去國越境而師者,絕地也;四達者,衢地也;入深者,重地也;入淺者,輕地也;背固前隘者,圍地也;無所往者,死地也。是故散地,吾將一其志;輕地,吾將使之屬;爭地,吾將趨其後;交地,吾將謹其守;衢地,吾將固其結;重地,吾將繼其食;圮地,吾將進其途;圍地,吾將塞其闕;死地,吾將示之以不活。故兵之情,圍則御,不得已則斗,過則從。

凡是進入敵境作戰的道理是:深入敵境則軍心專一,淺涉敵境則軍心渙散。

離開己國,進入敵國境內而作戰的,是「絕地」;

四通八達的地區,是「衢地」;

進入敵境,非常深入的,是「重地」;

進入敵境,非常淺輕的,是「輕地」;

後有險固,前有厄塞的,是「圍地」;

無路可走的,是「死地」。

由是,「散地」,我將凝鑄將士的信念;「輕地」,我將使軍隊的陣營相接;「爭地」,我將使落後的軍隊迅速趕上;「交地」,我將謹慎細密地提升防守;「衢地」,我將鞏固鄰國的結盟;「重地」,我將持續保障糧草的供應;「圮地」,我將迅速進兵通過;「圍地」,我將封堵闕口;「死地」,我將表示必死的決心。

因此,士卒的心理變化規律是,陷入包圍就會奮力抵禦,迫不得已就會拚死戰鬥,情勢危急就會言聽計從。

第七段原文Permalink是故不知諸侯之謀者,不能預交;不知山林、險阻、沮澤之形者,不能行軍;不用鄉導者,不能得地利。四五者,不知一,非霸王之兵也。夫霸王之兵,伐大國,則其眾不得聚;威加於敵,則其交不得合。是故不爭天下之交,不養天下之權,信己之私,威加於敵,故其城可拔,其國可隳。施無法之賞,懸無政之令;犯三軍之眾,若使一人。犯之以事,勿告以言;犯之以利,勿告以害。投之亡地然後存,陷之死地然後生。夫眾陷於害,然後能為勝敗。故為兵之事,在於順詳敵之意,並敵一向,千里殺將,此謂巧能成事者也。

因而,不了解諸侯的戰略計策的,不能與之結交;不熟悉山林、險阻、沮澤的地形情況的,就不能行軍;不利用嚮導的,就無法獲得地形的優勢。

「九地」的要理,如有一樣不了解的,就不能成為霸王之軍。霸王之軍,如要征伐大國,則對方軍民就無法動員聚集;兵威施於敵國,則其對外結交就無法達成。

因此,無需爭著同天下諸侯結交,也不用在各處培植自己的勢力,施行自己的意圖,將兵威加於敵國,由此對方的城池就可以被拔取,對方的國家也可以被攻滅。

實施超越慣例的獎賞,頒布不拘常規的政令;指揮三軍士眾就像使用一個人一樣。給士卒下達具體的任務,而不說明其中意圖;以利益驅使士卒行動,而不告知其中危害。

置軍隊於危亡之地,然後就可以保存;陷士卒於必死之地,然後就可以得生。當士眾深陷危亡之中時,這樣才能掌控勝敗。

因此,領兵打仗這件事,在於假裝順從敵人的意圖,同時集中兵力投向合適的敵方目標,千里奔襲,擒敵殺將,這就是巧妙用兵而能克敵制勝的關鍵。

第八段原文Permalink是故政舉之日,夷關折符,無通其使,厲於廊廟之上,以誅其事。敵人開闔,必亟入之。先其所愛,微與之期。踐墨隨敵,以決戰事。是故始如處女,敵人開戶,后如脫兔,敵不及拒。

所以,決定實施戰略行動的時候,就要封鎖關口,廢除通行符證,停止與敵國的使節往來,要在廟堂中認真推敲,做出戰略決策。

敵人一旦疏失,出現可乘之機,一定要迅速切入。

先奪取敵方最重視愛惜之處,但不要與敵方約期決戰。根據敵情變化而靈活應變,以此做出作戰決策。

因而,戰爭開始之時,要像處女那樣顯得沉靜柔弱,誘使敵人放鬆戒備;戰鬥開打之後,則要象脫逃的野兔一樣行動迅速,使敵人措手不及,無從抵抗。

下面我們就來看看,孫子是如何把「形」轉化為「勢」的。

首先簡單解釋一下《九地篇》中的「地形」概念。我在文中將「九地」解釋為地理情形,而非「地形」,是因為現代漢語中,「地形」的意思更多是地貌,就是地面的物理形態;而《九地篇》中九種「地形」概念,是戰略方位,是根據敵友的方位和地貌形態共同決定的「地形」,所以更多是地理情形的概念。

那麼孫子是如何把九種地理情形轉變為可以利用的「優勢」的呢?

首先,孫子在第一段和第六段中解釋了每種情形的具體含義,比如「入人之地不深」就是輕地,「難行之道者」是圮地,「無所往者」是死地。

其次,孫子在「九地」的命名中就道出了九種地理情形的弊端,「散地」容易逃散,「重地」給養困難,「爭地」各方都搶奪,具體在第一段的解釋中都有。這是做決策的關鍵,做決策最核心的,是能明確所面對的風險,了解自己是否能承受。

接著,孫子介紹了用兵最核心的點,就是要掌握並運用「人情之理」,二、三、四、五段,都是在介紹如何掌握並運用這點。其中包括三點:一是置於絕境,「兵士甚陷則不懼,無所往則固,深入則拘,不得已則斗」,這樣兵士就會團結凝聚,全心全力投入戰爭;二是要「愚士卒之耳目」,這主要基於兩點原因,一是避免其中有間諜泄漏軍情,二是避免人多嘴雜而產生質疑;三是不能有退路,要「登高而去其梯」,誰都會怕死,所以一旦有退路,就可能臨時退縮,沒有退路,則士卒就只能全力完成任務。

最後,掌握關鍵的工具要素,明確決策的風險之後,就是應對的方法,第六段就是所有將「形」轉為「勢」的方法介紹。

結尾處,孫子又補充了「九地」獲勝的關鍵——出其不意:「在於順詳敵之意,並敵一向,千里殺將」,「是故始如處女,敵人開戶,后如脫兔,敵不及拒。」

《九地篇》就全部介紹到這裡,下一期介紹《火攻篇》。《火攻篇》非常短小,僅僅280餘字,雖是核心講火攻,卻道出了孫子對戰爭的真實看法。那麼孫子對戰爭的看法具體是什麼呢?敬請期待下一期《火攻篇》。

- [03/23]《孫子兵法》釋讀:六、《虛實篇》

- [03/23]《孫子兵法》釋讀:七、《軍爭篇》

- [03/24]《孫子兵法》釋讀:八、《九變篇》

- [03/24]《孫子兵法》釋讀:九、《行軍篇》

- [03/25]《孫子兵法》釋讀:十、《地形篇》

- [03/25] 《孫子兵法》釋讀:十一、《九地篇》

- [03/25]關於博客

- [03/26]《孫子兵法》釋讀:十二、《火攻篇》

- [03/27]《孫子兵法》釋讀:十三、《用間篇》

- [03/31]各領風騷的「近代史學四大家」面相如何,又有怎樣的性格?(一)

- [04/01]各領風騷的「近代史學四大家」面相如何,又有怎樣的性格?(二)

- [04/05]不靠譜領導力(1)——優秀領導者的七項品質

- [04/11]不靠譜領導力(2)——權威的必要性

- 查看:[FaceReader的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- goofegg:昏評現在的垃圾派和下半身派詩歌

- 玉米穗:秋收暴動和毛澤東的「三灣子弟」

- 趙大夫話室:台灣統派的古往今昔,是否有機會鹹魚翻身?

- laogu53:想讓美帝侵略你?你做夢!

- 趙大夫話室:使日本臣服千年的唐代中日白江口之戰

- 趙大夫話室:中國的幸運:北約與俄羅斯逝去的整合機會

- yongbing1993:台灣想維持現狀還是成反華基地

- 蘇誠忠:不戰不降

- 蘇誠忠:小粉紅對待烏俄戰爭的態度

- yunmu:美國和俄羅斯相鄰的地方

- bobzhou:一個哥薩克人的後代辦的反布爾什維克的博物館

- 蘇誠忠:核訛詐的傑作

- bobzhou:俄國人的海參崴建城史就是一部當地華人的滅絕史

- 趙大夫話室:林彪「四大金剛」夫人們的迥異歸宿

- 謝盛友:50年前的今天,尼克松擲出迴旋鏢

- 玉米穗:南昌起義失敗后,朱德如何保存紅軍血脈

- bobzhou:文革,上海『拉三』的淫亂

- 8288:左派為何失去了工人階級的支持

- 趙大夫話室:烏克蘭和俄羅斯歷史上的恩怨情仇