- 耶魯畢業的村官 – 秦玥飛,當朝駙馬? [2023/06]

- 秦剛身世考:與博古、李維漢、董存瑞的關係 [2023/07]

- 商人郭文貴和國腳郝海東的「新中國聯邦」何在? [2021/07]

- 趙少康是統派、獨派、騎牆派? [2021/02]

- 同宗同源、相生想殺的三大宗教 [2023/10]

- 五四、六四學生領袖成就及結局比較 [2023/05]

- 天安門事件:四五與六四的不同結局 [2023/06]

- 郭文貴栽了,新中國聯邦怎麼辦? [2023/03]

- 如何評價劉志軍?貪官、罪犯乎?高鐵功臣乎? [2021/04]

- 2024年的台灣,誰主沉浮? [2021/02]

- 俄烏戰爭與抗日戰爭本質上的不同 [2022/04]

- 「新疆種族滅絕」 與中國的人口問題 [2021/02]

- 澤連斯基是否是烏克蘭的民族英雄? [2022/03]

- 烏克蘭問題上,普京最大的失誤是什麼? [2022/09]

- 阿以衝突,觀近日聯合國混戰 [2023/10]

- 解放軍攻台慘敗,美智庫的兵推是否靠普? [2023/01]

- 俄烏戰爭,國人挺俄人數眾多的原因 [2022/05]

- 大陸攻台,躲在故宮和台積電是否安全? [2023/03]

- 華裔庄文浩的反華急先鋒之路能走多遠? [2023/05]

「秦皇漢武,略輸文采;唐宗宋祖,稍遜風騷;一代天驕,成吉思汗,只識彎弓射大雕。」上述五位帝王,是中國五千年歷史上功業最為卓越的帝王,然而在著名的《沁園春·雪》中,毛澤東獨具慧眼,做出了異樣的評判:功業雖巨,境界仍有缺憾。

自青年時代起,毛澤東對傳統「豪傑帝王」早有深刻反思。無論是秦皇漢武的赫赫武功,還是拿破崙席捲歐陸的蓋世威名,在他看來,皆欠缺了某種東西。

他拒絕崇拜那些「雖有大功大名,卻欠於品德」的歷史人物,其價值取向,早已在湖湘先賢的智慧中熔鑄成型。

王船山有言:「有豪傑而不聖賢者,未有聖賢而不豪傑者。」

楊昌濟點破更深:「帝王一代帝王,聖賢百代帝王。」

兩位導師的思想奠定了毛澤東啟航的征途,從此再也沒有改變過。

青年毛澤東眼中,帝王終究只是「辦事之人」,縱有驚天動地之功業,亦難逃「江山易主」的宿命;聖賢則是「傳教之人」,其精神如日月長懸,主宰百世人心,恰如張載「為萬世開太平」的宏願。

毛澤東心之所向,乃是「辦事」與「傳教」的完美融合。

他洞悉:「只辦事不傳教,其事難以持久;只傳教不辦事,其教難以廣遠。」此一思想,深刻貫穿了他的一生。

審視中國歷史,北宋韓琦、晚清左宗棠在他眼中多為純粹的「辦事之人」;而曾國藩,則達到「辦事兼傳教」的至高境界——這令青年毛澤東由衷慨嘆:「愚於近人,獨服曾文正!」

1.曾國藩其人其事

曾國藩(1811年11月26日—1872年3月12日),字伯涵,號滌生,湖南湘鄉人(今湖南雙峰縣),是「晚清第一名臣」、 戰略家、理學家、文學家、中國近代史上威名赫赫的湘軍創立者和統帥。

曾國藩於道光十八年(1838年)中進士,入翰林院;后升遷內閣學士、兵部侍郎和禮部侍郎。咸豐二年(1852年)奉命南下主持鄉試,途中因其母去世,獲准還鄉,丁憂守制。咸豐三年(1853年)又奉諭組建湖南鄉勇,即「湘軍」。同治三年(1864年)攻陷天京(南京),剿滅太平天國。次年奉命赴北方鎮壓捻軍起義。同治五年(1866年)被清廷賜予一等「毅勇」侯封號,是文官中獲此封爵的第一人。同年在安慶大營建立起官辦學局,重印經史典籍。同治六年(1867年),拜大學士。次年出任直隸總督。同治九年(1870年),奉命調查並處理「天津教案」。因對西方列強採取謀求和解的策略,次年又被調回南京原任。同治十一年(1872年)病逝。

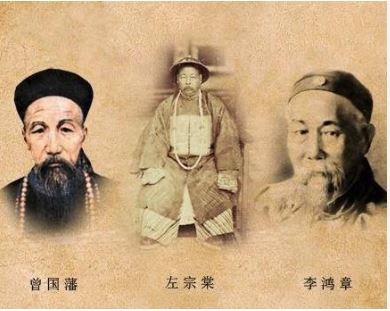

曾國藩對程朱理學推崇備至。他的作為逐漸改變了滿清地方官員中的滿漢比例,「內輕外重」的局面開始出現,為以後中國政局的變化奠定的堅實基礎。曾國藩擅長詩與古文,還創立晚清古文的「湘鄉派」。 曾國藩與胡林翼並稱「曾胡」,與李鴻章、左宗棠、張之洞並稱「晚清中興四大名臣」。

2.蔣介石與曾國藩

毛澤東、蔣介石二人是中國近現代上影響最大的歷史人物,兩人方方面面差異顯著,但有一點非常類似,就是對曾國藩的推崇。

蔣介石一生學習、效法曾國藩,認為曾國藩的著作是「任何政治家所必讀的」。蔣介石在任黃埔軍校校長時,以曾國藩的愛民歌訓練學生,還親自編輯了《曾胡治兵語錄白話解》,要求學員「人手一冊」,作為治軍治國之藍本。

30年代,蔣介石在江西廬山等地舉辦「中央訓練團」,親自從《曾文正公全集》中輯錄出《曾國藩剿捻實錄》,分發給廣大官兵,尤其要求高級將領「格外用心研究」。蔣介石帶兵最大的法寶就是給將士以「重賞」和「重賜」,這也完全師法於曾國藩「精神+銀子」的練兵用兵手段。

在家庭教育上,蔣介石也效法曾國藩。他在給蔣經國、蔣緯國兄弟的信中,從衣食住行,作文寫字,到閱讀功課,均有詳細嚴格的要求。

蔣經國在《我所受的庭訓》一文中說:「父親認為曾文正公對於子弟的訓誡,可作模範,要我們體會,並且依照家訓去實行。平常我寫信去請安,父親因為事忙,有時來不及詳細答覆,就指定曾文正公家訓的第幾篇代替回信,要我細細去參閱。」

3.為何曾國藩獨得毛澤東偏愛?

曾國藩不僅統率湘軍平定太平天國、捻軍(立功),更以「立德」垂範後世。其家書、日記中蘊藏的「尚拙」、「耐煩」處世哲學(立言),深深滋養了湖湘乃至近代中國的精神沃土,實現了儒家「三不朽」的完滿境界。有人認為,近現代湖南英才輩出,尤其是軍政領域,與曾國藩的所作所為息息相關。

青年毛澤東由此確立了畢生追求:做「辦事兼傳教」的大氣量之人。直面「中國人思想太舊、道德太壞」的積弊,他立志「從哲學、倫理學入手,改造哲學、倫理學,根本上變換全國之思想」。

與蔣介石一樣,毛澤東對曾國藩的推崇,本質是對一種超越性精神境界的追尋。

- [09/02]蒙版批林批孔:成吉思汗在外蒙古的沉浮

- [09/04]無法理依據喪失的中華故土:唐努烏梁海

- [09/05]周恩來一生最大險情:勞山事件,何人所為?

- [09/07]毛澤東同學、同游、同乞的他,為何分道揚鑣?

- [09/09]毛澤東詩詞水平分析與比較

- [09/12] 中華五千年,毛澤東為何只服他?他是誰?

- [09/15]由軍歌「不死的中國」想到的

- [09/16]他是漢奸,還是天下第一「辛德勒」?

- [09/17]毛澤東是如何點評林彪這一家子的?

- [09/20]張國燾的祖父、父母、兄弟、表妹的迥異人生

- [09/22]中共為何處決「中國共產黨」創始人姚作賓?

- [09/24]誰是毛澤東在黨內最具威脅力的對手?

- [09/26]誰是歷史上最偉大的中國人?

- 查看:[趙大夫話室的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.熱點雜談]

- goofegg:毒教材的處理建議和教育導向的問題

- 8288:被培養出來的 Charlie Kirk

- 鬍子太長了:今天普京把世界推到了生死抉擇的關頭

- 謝盛友:哀其不幸,怒其不爭

- kyotosizumoto:林彪夫婦9月12日在玉泉山被做掉,林立果9月13日被專機送到蒙古炸死

- 文廟:南海中國夢終於盼來了美國戰爭部的回歸

- 8288:美國常識名嘴寇查理(Charlie Kirk)遇刺

- LaoQian:老錢:極左派民主黨已經墮落為黑手黨了

- 謝盛友:黎智英可能會死於獄中

- 趙大夫話室:毛澤東詩詞水平分析與比較

- 8288:一位抗日南洋歸僑後裔對 網路粉紅蛆和臘肉粉之咆哮申訴

- 文廟:毛澤東如何看待習近平的93北京大閱兵

- kyotosizumoto:延安時代兩起奸殺謎案作案人的合理推測——從《推背圖》第41象談到楊開慧遺囑對他的定

- change?:全球主義者的絕望之舉?——為什麼他們害怕特朗普的四強聯盟

- 謝盛友:德國貧困群體日益擴大

- 趙大夫話室:毛澤東同學、同游、同乞的他,為何分道揚鑣?

- kyotosizumoto:習近平失權說證明了海外自媒體的意淫、無知和騙局

- bobzhou:大閱兵怎樣做到零意外零瑕疵中的科學

- 解濱:習主席萬壽無疆!

- 8288:「畢福劍事件」 ,發生在我朋友身上