- 閑談「古不墓祭」 --《說孝》系列之二 [2022/10]

- 父親的死 [2021/03]

- 江青同志--讀《還原一個真實的江青》 [2020/10]

- 父親死,故鄉就沒了 [2020/08]

- 特別的生卒日--先父去世周年祭 [2021/03]

- 抹黑華為可休矣! --兼談中國網路安全 [2021/04]

- 王光美回憶中的江青 [2020/10]

- 為先君補辦追思會 [2022/10]

- 從亞特蘭大槍殺案看媒體報道的選擇性 [2021/03]

- 江青同志(下) [2020/10]

- 我看上海人 [2020/06]

- 漢語是世上最豐富的表達語言? [2020/07]

- 毛澤東的《沁園春·雪》 [2020/08]

- 駁易中天「中國人無信仰」 [2020/08]

- 王光美記憶中的「三年困難時期」 [2020/10]

- 簡評方方「有態度的文學」 [2020/09]

- 網路交遊的啟示 [2020/09]

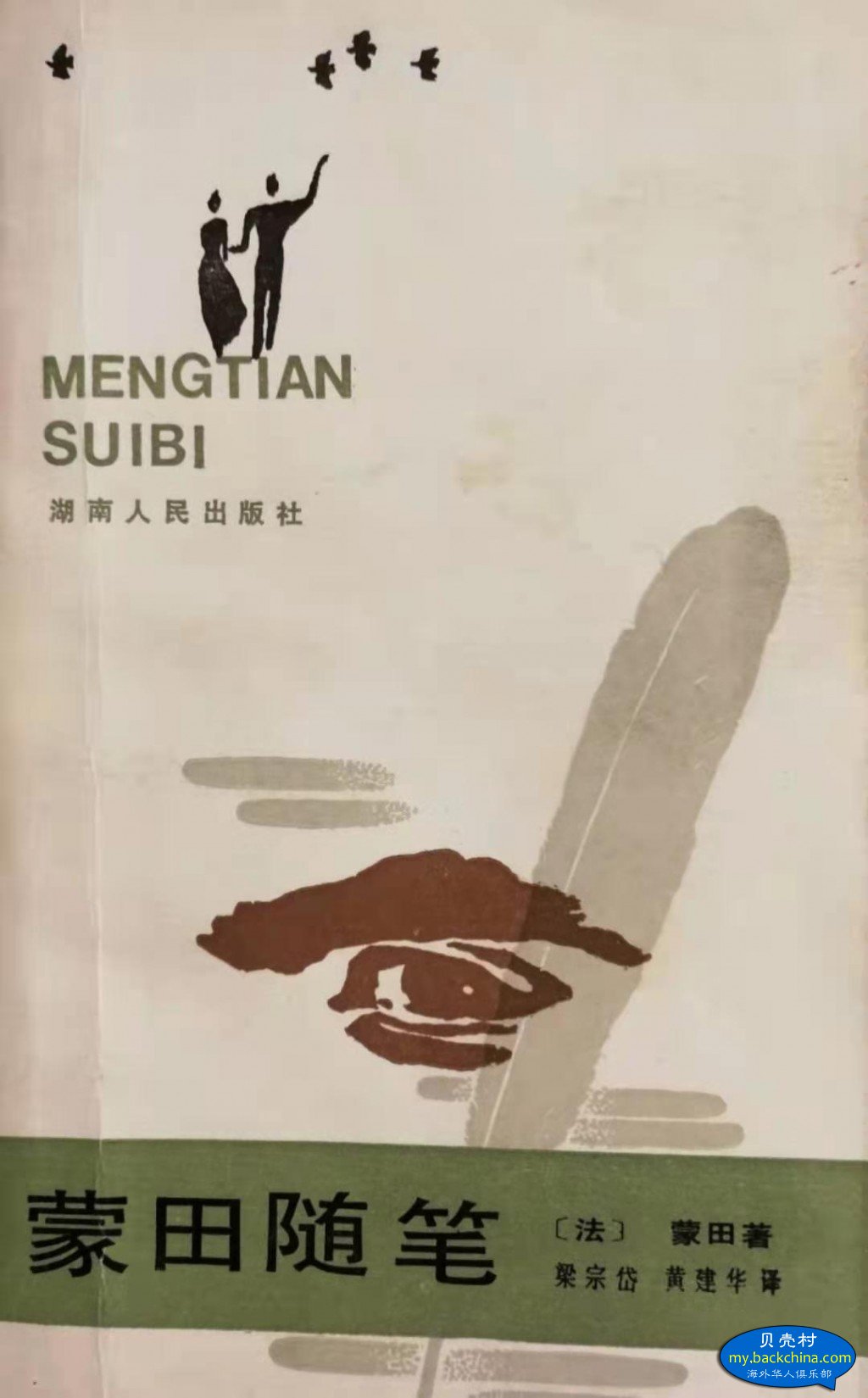

重讀《蒙田隨筆》的隨筆

雪梨子

《蒙田隨筆》是八十年代的大學生所喜愛閱讀的書籍之一。我曾囫圇吞棗一目十行瀏覽過。工作後有點閑錢,又購置一冊作為藏書。前次返鄉整理家居雜物發現它,如老友重逢,悲喜交集。三十二年了,物是人非,恍若隔世!

於是帶回悉尼作為床頭的催眠之用。

一

重讀此書,第一感是書中所引用的古希臘古羅馬名人名言太多,而譯者梁宗岱大師在書中對這些先哲幾乎沒有什麼註釋,加之當時翻譯的人名與現在通用的翻譯大都不一致,因此使用百度谷歌搜尋很困難,只能在維基百科的古希臘羅馬的名人錄中逐個按譯音查對,費時費事。真「佩服」少年時代自己是怎的無知無畏、不求甚解將此書啃完?!

在蒙田所有引用的諸多西方先哲中,記得的僅剩賀拉司(現通譯為「賀拉斯」)與西塞羅。倒不是我對這兩位古羅馬文學家有更多更深的理解,而是其後的日子裡他們被提及。如西塞羅這個名字,就是在電視連續劇《黑冰》中被扮演大毒梟的王志文賣弄地引用過,一度消沉迷茫中靠影視劇來消磨時間的我,一下子想到曾讀過的《蒙田隨筆》,好生慚愧!但想想人家胡適也曾在外與損友們打茶圍,在家陪老婆及滬上名媛們打麻將,也就釋懷了。

不過,有些東西一經大腦的復現,記憶就深刻了。上個例子屬於被動「復現」,還有一種是主動「復現」,比如雨後清晨,你看到窗外落花,想起讀過的唐詩「夜來風雨聲,花落知多少」,那麼孟浩然的這首絕句你通常就忘不了啦;同樣,清明時分你哄著孩子去給先人掃墓,返途中看到他們興高采烈地享用著你給他們許諾--如一盒巧克力糖的獎賞,便可激起你曾讀《千家詩》中「日落狐狸眠冢上,夜歸兒女笑燈前」的感嘆。那麼,宋人高翥的這首七律,你就十有八九會記牢。

一個常能主動「復現」詩句、往事的人,大抵都是些多愁善感的。這類人,記憶力通常要比一般人強一些,比如林黛玉,一目十行,過目不忘。當然,多愁善感的人,壽命也較普通人短些。

二

蒙田認為「人確實是一個不可思議的虛幻,飄忽多端的動物」(P4,湖南人民出版社1985年版—下同)。 人是個「虛幻」的東西,這個評價是比較中肯的,至少佛教對世上萬事萬物也認為「如夢幻泡影,如露亦如電」。

人是虛幻,人生更是虛空。曾讀民國詩人朱湘的詩,對評論家認為最好的幾首如《葬我》、《採蓮曲》均無甚印象,唯獨記得他的另一首不太有名的《夢》,因第一句就讓我震撼戰慄:「這人生內豈惟夢是虛空?」

至於人的「飄忽多端」,是可以理解的。比如我們種植花木,只要朝向好、定期的施肥、澆水,它們基本上都會如我們的常識來生長、開花、結果、凋謝、來年有周而復始;對於任何動物,我們也可通過觀察而總結出他們的行動規律,比如飢餓的海鷗見到遊客扔下的食物肯定是撲上去,狼群見到羊群也會是分工合作,通過驅散、攻擊最弱小的羊,捕獲自己的食物的;只有人,尤其是有文化的人、聰明的人,在同一場景、面對同一情形,會做出各種不同的反應。你永遠也不能指望某個陌生人面對眼前的場景會採取與你一樣的行動,雖然你與他都是人;你也永遠不要以為你熟悉的某個朋友甚至是親友會篤定對某種情形採取你以為的必定的行動!要不,古人怎的有白髮如新之感慨?

「飄忽多端」的人啊!

三

又,蒙田援引西塞羅的說法「預知必臨的事於我們毫無益處,因為徒自苦惱是一件大可哀的事。」(P27)這又與魯迅曾和錢玄同在北京的S會館院子里的爭論一樣,魯迅認為一個絕無窗戶而萬難破毀鐵屋子裡熟睡的人,不久都將悶死,你將他們喚醒,而不得救,只能讓他們感受臨死的悲哀,那是一件極其可悲的事,對不起這些熟睡的人們。倒不如讓他們沉睡著安樂死好了。當然,最後魯迅半信半疑相信錢玄同的「忽悠」:

「然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望。」

於是才有了《吶喊》……但很遺憾,魯迅接著就開始《彷徨》……

不過,雖然西塞羅的話影響了許多的西方人,但歐洲的歷史發展證明,更多的人還是抗拒宿命、孜孜以求的,就像希臘神話里的西西弗斯推著巨石上山一樣,明知推到山頂后巨石會滾下來,但還得推,周而復始,樂此不疲。世間絕大多數的人都如此,中國的古聖也有「知其不可而為之」的說道。

而世界是荒誕的,人生就是一場折騰。有能耐的人都喜歡折騰,哲學家們愛折騰,折騰的是思想,藝術家們愛折騰,折騰的是自己。而雄才大略的政客最愛折騰,他們折騰的是治下千百萬甚至上億的「人民」……但終歸如同西西弗斯推巨石上山,失敗是不可避免的。只是他樂在其中,且青史留名。

加繆說「(西西弗斯)爬上山頂所要進行的鬥爭本身就足以使一個人心裡感到充實」。因此人們「應該認為,西西弗斯是幸福的」。只可惜,那山坡上被巨石來回碾壓的草木?……

突覺跑題,就此打住吧。

2019.06.28隨筆雜感

2020.11.28重訂再發

- [10/29]「出任務」

- [11/01]胡風落難時的幾首詩

- [11/10]生日談生死

- [11/21]從Sales的角度看特朗普總統

- [11/26]打油詩詠方方大姐

- [11/28] 重讀《蒙田隨筆》的隨筆

- [12/05]「你這與奴才做奴才的奴才」

- [12/12]《水滸》中的姓氏趣談

- [12/15]馬悅然評老舍後人

- [12/17]「過去的十七年」

- [12/19]「陰差陽錯」貝多芬

- [12/21]冬至你該吃點啥?

- [12/24]父親講過的「古話」

- 查看:[澳洲雪梨子的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

- 蘇誠忠:重新定義美國憲法

- 蘇誠忠:與年輕人談話

- 楊立勇:論自由之惡

- 蘇誠忠:大選與新左派

- 謝盛友:立憲救國還是圖強救國?

- 蘇誠忠:為了腰包投票

- 謝盛友:茜茜公主的真實面?

- 謝盛友:面臨危機,歐洲從中國找到藥方?

- 澳洲雪梨子:「出任務」

- walkalongg:朝鮮戰爭之二三隨想

- walkalongg:朝戰紀念日議毛岸英之殪

- 謝盛友:希特勒如何利用天主教--- 梵中協議續簽帶來的思考

- 澳洲雪梨子:江青同志(下)

- 謝盛友:他曾是一名間諜

- 澳洲雪梨子:江青同志--讀《還原一個真實的江青》

- 8288:秋風起,美國又要嚴打大閘蟹了

- 澳洲雪梨子:魯迅故里雕像前的雜感

- yunmu:命運真的主要是由性格決定的嗎?

- 蘇誠忠:社會主義道德

- fanlaifuqu:HK

謝謝光臨

謝謝光臨