- 456 王岐山的貼身保鏢裴南南曝光 [2018/08]

- 513、滿朝文武藏綠卡,半壁江山養紅顏 [2019/02]

- 清明節深夜 中南海附近 傳出槍聲 [2020/04]

- 287 「天機乍洩 中國古代國運預測學解析」 [2017/06]

- 183 似我何由屆,與君心不同 奇門遁甲 [2017/03]

- 268 世界聞名的養生書《金花的秘密》 [2017/06]

- 503、新春快樂、吉祥如意—你非常了不起 [2019/02]

- 歐洲皇族後裔染上中國病毒 [2020/03]

- 257 「天憐孤立不偏倚,用絕勝地扶衰翁」 [2017/05]

- 373、今天不是我生日,但是我也很快樂…… [2018/08]

- 116 心念可於一根汗毛尖上,顯出大千世界 [2016/12]

- 401、生死相交 [2018/10]

- 406 佛曲:放下吧!敬請在google上搜索《491 養生學不是文字遊戲》完整版 [2018/10]

- 139【視頻轉載】問佛二 如何看透紅塵憾事 [2017/01]

- 001思想的形成 博客首頁 [2016/08]

- 124 有個小精靈趴在一枚蘑菇上 [2016/12]

- 458 司馬懿之軍師聯盟 山不厭高 海不厭深 [2018/01]

- 128 因不圓滿,還會在生死中流轉下去 [2017/01]

- 137 對王朝興衰更替等事,過多關注 [2017/01]

- 457 冬日讀《孟春》有鳳來儀、燕子呢喃 [2018/01]

>> More Videos

11分

《量子之境 十日談》

第 2 日

(一)量子世界概說

現代物理學2大支柱是相對論和量子力學。

相對論是從大尺度上來認識宇宙的

(如恆星、星系、星系團等);

量子力學是從小尺度上來認識宇宙的

(如原子及比原子更小的電子、夸克等)。

初識量子世界(一)

古希臘人認為,物質是由「原子」(不可分割的材料)構成的。

所有的物質都是少量不同的基本原料結合而成的,就像拼音文字,

無數詞語都是由很少的幾十個字母組合而成的。

19世紀,科學家發現一些物質,如氧和碳,

都有一種可以識別的最小組成單元,

沿襲古希臘人的傳統,亦稱其為「原子」。

到20 世紀30

年代初,湯姆遜、盧瑟福、玻爾等人,

建立了「原子的太陽系模型」。

人們了解到,原子並不是什麼最基本的物質成分,

它有一個包含著質子和中子的原子核,

核外還繞著-群旋轉著的電於。20 世紀30年代末,

物理學家在研究宇宙線時,

發現了一種叫μ子 (渺子)的基本粒子。

「宇宙線」是從外太空向地球傾瀉的粒子流。

渺子μ 除了重約電子的200倍,其它性質與電子是一樣的。

20 世紀50 年代中期,

1956年美國科學家克萊德·柯萬;弗里德里克·雷因斯等人,

發現了「中微子」。中微子很難找到,

它們很少與其他物質發生相互作用。

中微子能穿過幾百億千米厚的鉛,

其運動幾乎仍不受影響。

從太陽向太空噴發的幾十億個中微子,能時刻穿過人體、穿過地球,

象幽靈一樣瀰漫在宇宙。

默里·蓋爾曼(Murray Gell-Mann1929年9月15日-),美國物理學家。

1969年諾貝爾物理學獎得主。蓋爾曼涉獵的學科極廣,

是一個百科全書式的學者。除數理類的學科外,

對考古學、動物分類學、語言學等學科也非常精通。

1968年,斯坦福直線加速器中心的實驗家們,

用強大的技術,探索了物質的微觀層次,

發現質子和中子也不是基本的,

質子和中子是由更小的粒子構成。

美國物理學家蓋爾曼給它起名叫「夸克」。

實驗證明,第1代夸克,分成「上夸克」和「下夸克」。

「質子」由2上和1下夸克組成,

「中子」由2下和1上夸克組成。

這以後,又發現了4種夸克(粲、奇、底和頂夸克),

還有一個比電子更重的粒子,叫τ子(套子)。

「τ」——Tau(大寫Τ,小寫τ),是第19個希臘字母,

由美國馬丁·佩爾實驗團隊於1975年發現。

另外還有兩個性質與中微子相同的粒子,

叫「渺子中微子」和「電子中微子」。

這些粒子在高能碰撞中產生,不過只是剎那一現,

通常在事物里是很難找到它們的影子的。

每個粒子都有一個反粒子。比如,電子的反粒子叫正電子。

正電子的質量與電子相同,但電荷為+1(電子的電荷為-I)

。

物質與反物質接觸時,會相互湮滅,生成純粹的能量。

物理學家不斷地用越來越大的能量將物質擊碎,

竭力重現大爆炸以來的物質條件。

科學家從碎片里找出許多元素:在大爆炸時刻,

宇宙從『比砂粒還小』的微塵中,爆發出來。

這是些「小而重」的領域:體積很小,質量卻極大。

物理學家現在已經追溯到『百億億分之一米』尺度的物質結構,

而且總結出四種相互作用和一些基本粒子。

基本粒子原是指構成物質的最小單位。

但在夸克理論提出后,人們認識到基本粒子也有複雜結構,

所以現在一般不再提「基本粒子」了。

本文有時仍沿用「基本粒子」一詞,只是為方便而已。

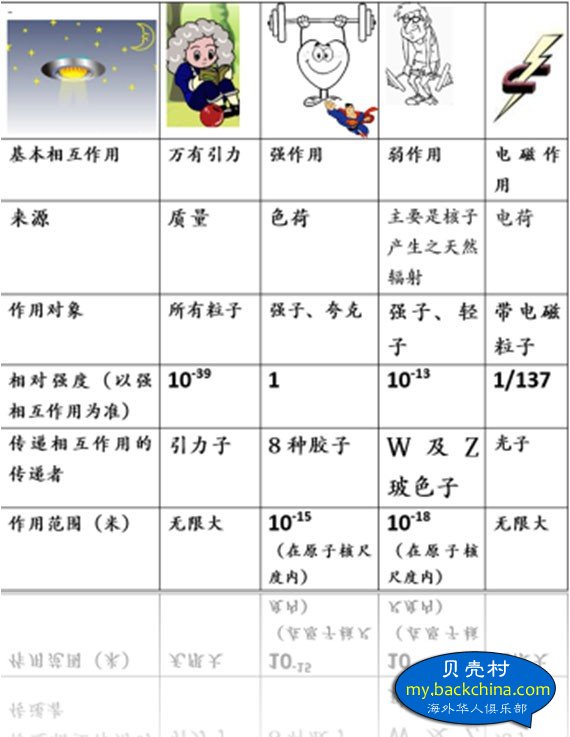

當我們考慮力的時候,我們發現力有許多種形式。

大量證據說明,

不同間事物的相互作用力可以歸結為4種:

(1)強力、(2)電磁力、(3)弱力、(4)引力。

根據作用力的不同,粒子可分為三大類:

強子、輕子、傳播子(波色子)。

《四種基本相互作用和粒子分類簡表》

科學家發現有兩種性質對一切力都是共同的:

(1)在微觀層次,所有的力都會連著一種粒子,

可以把它想象為最小的能量元(力元)。

弱力和強力的最小單元叫傳播子(玻色子)和膠子。

(2)第二個共同點是,力由某種量來決定。

比如質量決定引力如何對粒子發生作用;

電量決定電磁力如何產生作用。

強力和弱力只能在微觀尺度產生作用;

引力和電磁力卻有無限的作用範圍。

謝謝閱讀

- [11/03]415、宇宙愛我 我也愛宇宙

- [11/05]416、拯救萬民於水火, 一個聲音隱隱飄來……

- [11/07]417、天佑美國 外國傳教士和古觀象台

- [11/09]418、量子之境·十日談

- [11/11]419、神遊皮埃爾酒店王健遇難新聞發布會(修正版)

- [11/12] 420、一個粒子同時在三千地方分身——修正版

- [11/15]421、11月19日王健事件發布會如同二戰的諾曼底登陸

- [11/16]422、感恩您的支持!最近因故不能上傳博文了,我正在努力尋找新的辦法上傳,謝謝。

- [11/17]423、小到無法觸及、快到轉瞬即逝的微觀寶貝

- [11/19]424、量子寶貝是如何誕生的?

- [11/21]425、耿炎、周周侃和趙岩觀看新聞發布會-視頻轉載

- [11/22]426、1120 2018 王健事件新聞發布會 修正版

- [11/24]427、你比你知道的擁有更多的愛……

- 查看:[和顏清心的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.信仰見證]

和顏清心最受歡迎的博文

其它[信仰見證]博文更多

- kylelong:《聖經》中有關內心寧靜的句子

- 呱呱:呱呱隨筆:自信-信心-信仰-信靠

- 西方朔2:認識基督是民族之幸人民之福

- change?:華涌被抓前向女兒道別視頻

- change?:誰能倖免?籠罩中國人心靈的恐懼!

- change?:最新!法拉盛街頭 抗議北京驅趕「低端人口」!

- change?:彭明的女兒談爸爸和其他

- change?:民主對接:奧巴馬跟印度百姓座談會

- change?:2017.10.10《中華民國》雙十國慶

- Nanshanke:頭頂三尺有神明

- ryu:從維吾爾美媚服飾變化看新疆百年沿襲衍變

- 呱呱:呱呱隨筆:苦難變祝福,患難變恩典的條件

- 楚狂流亞:生老病死

- ryu:Happy 4th.遙慶獨立節

- ryu:有人在臉書上回復蔡英文的論6.4文字

- 我們的元首:惘議推背梅花易,點點滴滴熬心血

- ryu:鄧小平女兒在上海崑劇團舊址的風光往事

中微子有辣模厲害嗎

中微子有辣模厲害嗎