- 更可怕的病毒 [2020/01]

- 陳破空欠考慮 [2020/01]

- 策略與機遇 [2020/03]

- 亂世也要生存 [2019/11]

- 權本主義----手機 [2023/09]

- 麻雀雖小,五臟俱全 [2019/06]

- 習近平的選擇 [2019/12]

- 范冰冰VS趙家人 [2018/10]

- 川普為何屢贊習近平? [2020/02]

- 中國芯 [2018/04]

- 說繪畫 [2020/10]

- 談愛國 [2019/07]

- 換個角度看香港 [2019/08]

- 神秘的基尼係數 [2017/06]

- 澳洲高校風雲 [2017/08]

- 無法融入國際社會的中共 [2019/09]

- 世界新秩序 [2024/12]

- 漢語是終極解決 [2025/10]

- 語言的數理邏輯(3)語法的歷史 [2025/10]

1920年錢玄同在「新青年」上這樣寫道:「中國文字,論其字形,則非拼音而為象形文字之末流,不便於識,不便於寫;論其字義,則義意含糊,文法極不精密,論其在今日學問之應用,則新理新事物之名詞,一無所有。」

由此拉開了中國人對語法的研究。但是經過本人的理解,英語的語法其實就是漢語的病句而已。很多學英語學糊塗的人,都忘記了漢語的表達。因此先說一下,什麼是病句?

「眼前的一切使繼敏回憶出許多過去的往事。」這是一個病句,因為「回憶」與「往事」雙重表達。

「寫作文切忌不要胡編亂造。」這裡,「切忌」中已有「不要」的意思,因此,也是雙重表達。

但是,當中國人遇到英語的時候,似乎失去了立場,把雙重表達按照西方人的習慣說成是「邏輯」。比如,five books 前面已經說是5 了,難道讀者都傻瓜還不知道,那是複數,還要用一個「s」再告訴你一遍嗎?

由於一個「s」引起的麻煩還不止於此。如果我說1.25或0.25個蘋果,是不是需要加s?按照語法,凡是數詞大於一的時候,都要與s連用而數詞小於一時就不能與s連用。不過還應該說明一點,如果一個數是負數那麼就應該是:凡小於-1的數需要加s,凡大於-1的數要用單數。所以,應該說是絕對值小於一的數都用單數,而絕對值大於一的數用複數。這種規定使得人們在進行艱苦的數學運算時還得增加一個負擔--時刻判別哪些是單數,哪些是複數?在科技文獻中,人們找到了一條捷徑,利用縮寫來將單、複數結合成一體。比如用Kg,Km,Cm等(雖然在發音時還可能說成是kilograms、kilometers和

centimeters),這樣至少在書寫的時候就不用考慮單、複數的問題。

由於問題牽扯到正負號和絕對值,所以,一個小學生絕對弄不明白『s』的用

法。這樣就出現以下幾個問題:1、既然已經告訴對方是大於一的數「五」了,是否還不相信對方能判斷出它是一個大於一的數而再重複地說一下『它』是複數?邏輯學中是否還應該增加一個『雙重表達律』?2、如果數詞是3、6、7、1/3等你很容易知道它們是大於一還是小於一,從而能夠決定是否用複數。可是有時,尤其在數學運算時,你要用的表達方式是log7.8+sin46,它可能是一個根本算不出來的數,而且在運算過程中是要被消掉的數,你應該怎麼決定它所代表的名詞是複數還是單數?有時,某個函數是一個在1的左右兩邊擺動的數值(1+(-1/2)n),你應該加s還是不加s?老師問學生:『365天是幾年?』應該用years還是用year?如果用years則違背了上述原則,如果用years則等於告訴了學生答案。英語一般遇到這種情況就打一個括弧標明(單或複數),每次增加這樣一道手續有必要嗎?而所有的問題就來自當初那個希望減少發音種類的時代的人們將兩個意思合併在一起。

另外一個問題是關於時態的。它也是一種雙重敘述,或者說是『病句』。我們一直舉例,英語的pork是將兩個意思(豬和肉)塞進一個符號形成的。它以增加記憶的代價來減少口部動作。動詞時態的情況和它一樣,不過這一次,人們將一個時間和一個動作塞進了一個詞符。在句子:

You asked me this before.

中 『ed』 和『before』兩處都表達了『過去』的意思。其實你盡可以說:

You asked me.

或者

You ask me this before.

後面這兩句都不會使你誤會的。為什麼拼音語言要找這個麻煩? Simeon Potter 在『變化中的英語』Changing EnglishP123這樣說:「我們的祖先不像我們那

樣一分一秒地算計時間,他們認為,時間就分成兩部分;過去或者非過去。將來時實際上就是非過去時中的一種。-- 在一種叫做Ewe的非洲黃金海岸的語言里,以及某些美洲語言中,同樣的單詞卻可以代表『昨天』,『明天』和『今天』」從這些例子中我們可以知道,『時態』並不是語言中必不可少的成分。尤其是現在,如果你有一個表,或者手機,那麼用『時態』來描寫時間就太不準確了,有時還造成上述的麻煩。人們更喜歡用準確的時間敘述方法:「12點15分,我們在車站見。」而科學研究就對時間要求得更加精確了,有時用千分之一秒來計算時間。我們怎麼可能為每一個這樣短的時間段設計一個不同的時態?

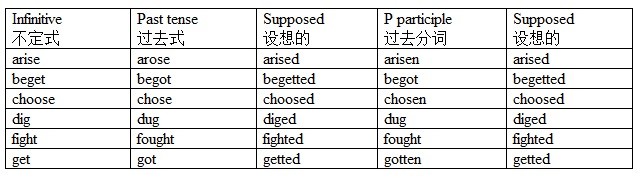

有些時候,在描寫23世紀的幻想小說中,英語依然使用過去時,這豈不成了過去,未來不分?因此,我認為,時態的用處與複數『s』的用處一樣,就是當年為了在某種特定的場合節省發音次數而已。後人,尤其是語法學家們將它們強行推廣到所有的情況。我的另一個證據就是:不規則動詞的情況大致與非組義名詞的情況一樣,也是增加了記憶,節省了發音次數。在各詞典的後面都列出了好幾百個這樣的不規則動詞。這裡選出了一些作為例證:

arisen 中的 『sen』和gotten中的『ten』應該被看作是一次發音器官動作,

因為 『n』 的發音湊巧和動作完成的口型一致。你不會發成 『se-n』或者 『te-n』。但是『sed』和『ted』就沒有這個便利,所以應該劃分成兩次發音動作。但是,還是有少量的單詞對於發音次數節省得不好,如keep沒有變成keeped而是kept。在發音上僅僅能夠看到[i:]變成[i]而已。

語法的另一個問題是主語和謂語所在的位置的問題,例如:I hit him.

『我打他。』中,由於『我』是主語,『打』是謂語,『他』是賓語。位置已經決定了它們到底是什麼『語』,為什麼還要改變詞形呢?比如,我們決對不會用him hit I.的,既然如此,改變詞形就沒有意義了。或者說,這也是一種雙重表達的病句。除非下面情況發生:

Hit I him. Hit him I. I him hit. Him I hit. Him hit I.

否則改變主語和謂語的詞形將沒有任何意義。位置其實也是語言表達的一部

分,在以後,我們會討論,阿拉伯數字將羅馬數字淘汰的根本原因是前者合理地利用了位置,而後者沒有。

除了複數形式與主謂賓的順序外,時態也是一種雙重表達。

從這個事實中,我們能夠看到,自從上世紀三十年代以來,中國所有的語言學家都用雙重標準對待語言。

- [07/04]從2024年諾貝爾經濟學獎看世界教育體系的衰落

- [08/03]基極(三極體)理論

- [09/15]查理柯克是種族主義嗎?

- [10/01]漢語是終極解決

- [10/14]語言的數理邏輯(1)

- [10/16] 語言的數理邏輯(2) 英語的語法就是漢語的病句

- [10/21]語言的數理邏輯(3)語法的歷史

發表評論 評論 (4 個評論)

- 回復 浮平

- 您舉例說 five books, s 多此一舉,屬於病句。 那麼,一隻羊,一頭牛,一匹馬,一個人。。。那麼多單位詞算不算多此一舉呢?

【『我打他。』中,由於『我』是主語,『打』是謂語,『他』是賓語。位置已經決定了它們到底是什麼『語』,】 打牌,打麻將,打電話呢?

- 回復 scripting

- 語言的使用是一種約定俗成,簡單地說,習慣了就是規則,並無嚴格的邏輯可言。如果要講邏輯, 那麼中文裡使用的"我曬太陽"是什麼邏輯呢?作者用中文的思維方法去解釋外語的使用習慣,沒有跨越母語使用的文化界限,通俗地說,坐在井裡看到的只是井口的那片天空。

- 回復 蘇誠忠

- 你的意思是說,英語沒有量詞,所以更加簡潔。其實,量詞有時很有用,比如,見到一群羊的時候,你問放羊人:「多少只?」不必說羊,他就明白了,還絕對不會錯。還有些時候,前後兩句話中,都需要羊這個概念,那麼,根據不在近距離內重複使用同一個字的原則,可以在其中的一句中使用「羊」另一句中使用「只」。此外,英語中也有大量的數詞,比如:a loaf of bread,a cake of soap,a tube of tooth-past,an article of clothing,a grain of rice, a blade of grass,a lump of sugar,a sum of money,a burst of applause,a fit of anger and a bottle of ink等。

浮平: 您舉例說 five books, s 多此一舉,屬於病句。 那麼,一隻羊,一頭牛,一匹馬,一個人。。。那麼多單位詞算不算多此一舉呢?

【『我打他。』中,由於『

打牌,打麻將,打電話這三個句子沒有主語。

蘇誠忠最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- 謝盛友:羅德茲,一處法國歷史古迹

- 顧曉軍53:俄烏戰爭綜述(2025年10月)與特朗普

- bobzhou:文革使中國的中秋月亮凄慘無光

- 顧曉軍53:我的一點李敖睡了柏楊的老婆的看法及其他

- 蘇誠忠:漢語是終極解決

- 謝盛友:德國典雅小城薩爾費爾德Saalfeld

- bobzhou:50年代的調整教會學校和摧毀全國聖母軍組織

- 顧曉軍53:中國人政治啟蒙必讀的十本書(歐洲篇)

- change?:【名可名不可】嘉慶帝秀警惕 徐長卿羞御醫

- change?:九月之死,誰能接替他的位置?

- bobzhou:不要忽略中國幾乎所有的好醫院前身都是教會辦的醫院

- 蘇誠忠:查理柯克是種族主義嗎?

- bobzhou:這個法國神父保護了30多萬上海難民卻少有人知

- 8288:《半夜雞叫》的作者高玉寶臨終懺悔:「我心懷愧疚……」

- bobzhou:文革最慘痛的是對佛教的褻瀆和破壞

- 8288:《整人和被整,一個持續了半個世紀的輪迴》

- 8288:當年大批來華援建的烏克蘭專家,如今處境怎樣了??

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 8288:一篇關於描寫上海的散文

- bobzhou:永遠不忘記八一八后全國的紅色恐怖和暴力行動