- 現在上海的嫖客都知道「百度地圖」已經成招嫖新平台 [2023/06]

- 賣淫同樣是合法的香港和澳門內容卻大相庭徑 [2020/08]

- 女生與非洲留學生交媾的後果讓國人傻眼了 [2019/07]

- 具有中國特色的賣淫經營方式 [2016/01]

- 這些照片是人性的鮮明的對比 [2022/04]

- 廣東的黑人兄弟大庭廣眾赤身裸體引起公議 [2019/04]

- 從朱鎔基兒子年薪一億多看國內貪官衙內現象 [2015/03]

- 上海最貴的十處豪宅,每套房子過億 [2017/07]

- 王先生胸悶,回國差點被罰美元500多元 [2018/09]

- 突然全國有房的人都炸開了鍋 [2019/08]

- 現在上海人怎樣看美國來的親戚、朋友 [2017/06]

- 這油畫披露文革對青年女性的摧殘 [2019/05]

- 蔣、宋、孔、陳的私人財產比不過人民大救星毛澤東 [2014/12]

- 謝謝你美國,因為你阻止了孔子學院 [2018/07]

- 美國的慷慨,老革命張老在紐約過幸福年 [2017/02]

- 我在美國遇到的真正的好人 [2016/09]

- 「我最崇拜毛澤東」 [2015/01]

- 從烏克蘭高調紀念數百萬人餓死的「大飢荒」想到的 [2014/12]

- 「武力攻台」說打就能打嗎 [2021/11]

- 要特別警惕國內的民族主義和民粹主義者的戰爭叫囂 [2016/12]

劉少奇不顧民意批准殺張翰庭

張翰庭48年義救沉船乘客 49年後被指為劣紳槍決。

在公開出版的劉少奇文稿中,有這樣一條「對華東局擬處決惡霸張翰庭請示的批語」,時間是1950年1月9日,全文如下:

「請吳溉之與沈老商量擬復,交我批發。此等罪大惡極分子,應經過正式法庭審判,證實罪狀,可以判處死刑。」

據該書提供的註釋:「張翰庭,浙江溫嶺人,日本警監學校畢業,曾任國民黨的巡官、局長、縣長多年。直接間接謀害人命十一條,勾通匪首,侵吞公產,霸佔公地,系全縣性惡霸。解放后曾公審兩次,群眾堅決要求槍決。」

張翰庭被捕之後,六七十位老人頂香喊冤;曾親自參與過「江亞輪」海難處理工作的上海寧波同鄉會,上書陳毅市長,要求放人;浙江籍的最高人民法院院長沈鈞儒(即劉少奇文稿中所提到的沈老,文稿提到的吳溉之,時任最高人民法院副院長),也為此事而震驚,向周總理請示如何處理。

這條註釋,雖然簡單,人命一條,我們先看看張翰庭到底是什麼人。

1948年12月3日夜晚7時許,天已全黑,寒風呼嘯,由上海開往寧波的江亞輪突然在吳淞口外觸雷爆炸,頓時,燈火全滅,求救的汽笛僅僅響了兩響也噶然中斷,右後舷隨即開始傾斜,就在3000多名乘客們驚恐萬狀之時,一艘名為「金源利」號的小貨輪奇迹般地出現了,站在前面奮力指揮搶險的老者,就是67歲的船主、時任浙江省參議員的張翰庭。

他的這艘小貨輪,只有200噸,實際上是木殼機帆船,要想在風急浪高的黑夜中,靠上4000噸大船進行施救,無異於以卵擊石,稍有不慎,就有可能撞上去,或者是被正在沉沒的大船拖翻,怎麼辦?張老先生說:「救人第一!」乃冒險決定:將自己的船頭與江亞輪作「丁」字形連接,讓爭相逃命的乘客們可以跳過來,也可以很快地游過來。當小小的貨輪經過拋貨清艙、再也容不下更多人,而船頭又被撞壞、江亞輪還正在把它往下拖之時,水手們不得不砍斷纜繩。霎那間,江面上哭聲一片,令人肝腸寸斷。張翰庭於心不忍,把最後兩條小舢板也放了下來,又從冰冷的海水裡奪回幾十條人命。

這起當時世界上最大的海難,造成約3000名乘客喪生,而不足900人的倖存者中,竟有一半以上是被金源利號救上來的。據說,當時清點的被救人數共為543名,但被媒體筆誤為453人,這個數字便一直引用到今天。將大家送到上海后,張翰庭即下令悄然返航,回海門修理被撞傷的部位。

與金源利號形成鮮明對比的,是江亞輪船員與乘客的爭相逃命,甚至連救生艇都沒有放下來;還有喪盡天良的幾條帆船,充耳不聞凄慘的求救聲,埋頭打撈漂浮在海面上的行李、箱包,大發黑心財,從而引起強烈的民憤。

張翰庭和他的水手們,理所當然地受到社會各界的高度讚揚,新聞報道鋪天蓋地。捐款捐物絡繹不絕。上海《新聞報》讀者在欽佩之餘,捐款銀元一千三百塊,但張老先生卻轉送給慈善堂。老人只為犒勞自己的船員,才收下少量的服裝、呢絨、鞋子、牙刷等生活用品,然後在登報致謝的同時,聲明:「自今日起,辭受各界捐贈物款」。

為弘揚正氣、表彰楷模,上海市長吳國幀特將一面「瀛海慈航」的紅緞錦旗贈予金源利號,並親手將「榮譽市民」的徽章別在張老先生的胸前,這是十里洋場自建市以來唯一的一枚徽章。曾目睹授勛儀式的上海市財政局長錢劍夫,後來回憶說:授予張翰庭「榮譽市民」稱號的儀式是在市參議會舉行的,議長潘公展和市長都作了講話,最後是由張翰庭致答謝辭。「張坐在前排,恂恂如鄉老。話也不多,還帶幾分羞澀。」

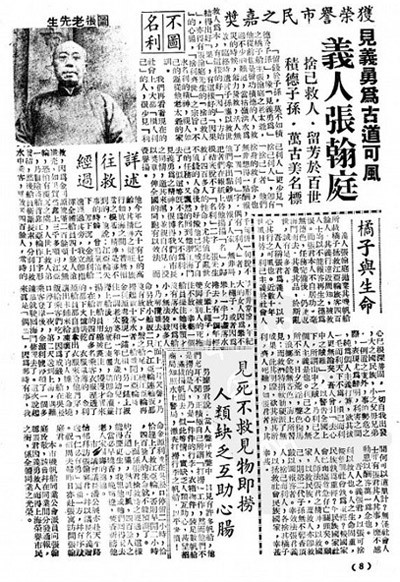

隨後,第52期的《上海寧波周報》,即以三行標題的突出形式,再一次對張翰庭的事迹作了熱情報道。眉題是:「見義勇為,古道可風」,主標題是;「義人張翰庭」,副題是:「舍已救人,留芳於百世;積德子孫,萬古美名標」。

張老先生的義舉,絕非偶然。

民國九年,洪水泛濫,他的老太爺「曾奮力救災,活人無數 臨終時遺言子孫應以救世救人為本」。

年輕時代的張翰庭,原名張寅。他遵從家訓,從東洋學成歸國后,參加同盟會,利用自己的巡官身份,打開城門,為杭州光復作出過貢獻,並從民國初年至1935年間,先後擔任過好幾個地方的縣長,都留下一定的口碑。

例如,在他出任樂清縣首任知事期間,禁種罌粟,倡導放足,並知人善任,選派曹志旦為大荊區區長。曹「蒞事兩月,策荒政,籌團練,防禦土匪,民賴以安」,使樂清縣北部這座最大的集鎮商業繁華,市肆相比。張翰庭不僅勤政,還能夠潔身自好。據史料記載:民國時期,樂清縣共有17名知事、縣長犯有程度不同的貪污行為,佔總數的三分之二,而這些貪官中恰恰沒有張翰庭。

1914年年底,在他調任浙江行政公署內務司科長不久,省長屈映光認為他辦事勤能、經驗有素,又向大總統保送他不通過考試而代理東陽縣知事。張翰庭走馬上任,即創辦農業學校;又「設委浚塘,興修水利」,這一舉措,其後為兩任縣長所推廣。

即使不是份內的事情,張翰庭也樂於助人。1913年,玉環縣圍墾大平塘,作為鄉鄰,他出資贊助。這一工程歷經5年,3次堵口都遭失敗,耗資頗巨,獨力難支,后邀韓家財主也參與進來,用1200根杉木打樁才得以合攏,堤長2000餘米,可耕種面積1100畝。

「江亞輪」海難救生英雄張翰庭的謎樣人生

目前,能夠查找到的文史資料中,只有一份記載了有關他「貪污瀆職」的事情。大致的經過是這樣的:

瀆職方面:1934年12月,在押犯供出臨海縣有人在上海租界內製售鴉片煙,縣長張翰庭派人實行了跨省追捕。第一特區地方法院認為:如要提移嫌犯,須相當證據,鑒於臨海方面遲遲不能提出證據,遂作出各交3000元鋪保、停止羈押的裁定,嫌犯隨即逃之夭夭。對此,有人告他拿了別人的錢,有意拖延。

貪污方面:臨海縣因修建飛機場,征沙地80畝,在發放1萬元征地費的過程中,扣除10%,作為縣政府修理費,每戶還扣除18個銅板的登記紙張費等等,因而又有人要彈劾他。

最後,經調查認定:一、張縣長沒有及時提交證據、移提人犯,雖未發現受賄行為,但不盡職責。二、所謂修理費、登記費等等,查無實據。因此,中央公務員懲戒委員會於1936年8月作出決定:張翰庭減月薪百分之十,為期兩個月。

其實,這起「貪污瀆職」案,在很大程度上都是捏造的。儘管上峰沒有給他定罪,但終究給了他一個玩忽職守的懲戒處分。後來,張翰庭棄官回鄉,將家裡的漁船裝上柴油機跑起了運輸。他想,商場總比官場清凈,再不會惹麻煩了吧?

事實證明,他的想法太天真了。

1938年11月,張翰庭準備將收購的10萬包大米販運到上海。中共溫嶺縣委書記梁耀南認為這是一種資敵的奸商行為,發動群眾起來強烈抗議。不久,梁耀南又被國民黨當作漢奸逮捕,關了6個月,出獄后因病去世。

當時,在浙東沿海一帶還有幾股海匪橫行,國軍通過張翰庭等士紳出面招安,改編為護航總隊,讓他們以收過路費的合法形式,為往來船隻保駕護航。正是這一群烏合之眾,調轉槍口,屢屢出擊,甚至在1945年3月還一舉擊斃大日本帝國的山縣正鄉海軍中將,這也算是張老先生為抗戰出了一把力吧。

經商,免不了要賺錢,也免不了要與黑道打交道,只要不叛國、不謀財害命,都算不了什麼,可就是這些雞毛蒜皮,為他的殺身之禍埋下伏筆。

就在張翰庭冰海救人的一年之後,溫嶺解放,本可去台灣的他,之所以沒走,就在於他問心無愧,手上沒有血債。而且, 關於國民黨政府各級官員除戰爭罪犯外一律不逮捕的新政府第一份布告,也給了他一顆定心丸。因此,張老先生宰豬擔酒,慰勞大軍,共籌措軍糧4萬斤、草料10萬斤,還將家中用來防盜的槍支彈藥全部上繳,以明心跡。

然而,沒過多久,五條罪狀卻落在他頭上,即:殺害共產黨人梁耀南、李先導,李哲甫、梁甘泉、梁純富等11人;通匪養匪;霸佔土地;侵吞公債;漏米出海。

其他四條,暫且不談,我們看看這11條人命案:

梁耀南、李先導病故家中;梁甘泉、梁純富死於國民黨陸軍監獄;李哲甫死於土匪搶劫;梁耀東一直活到1987年。以上6人,是有確鑿史志記載的。其他5人,按民間的說法是:梁開義、陳寶山、李敏軒也是因病去世,而顏希園、陳元旺則子虛烏有。《溫嶺縣誌》上有一份名單,記載了本地和外籍的數百位革命烈士,但都沒有這5人的名字。

據《江亞輪海難救生英雄張翰庭的謎樣人生》(原載《檔案春秋》2008年第5期)一文介紹:張翰庭被捕之後,六七十位老人頂香喊冤;曾親自參與過「江亞輪」海難處理工作的上海寧波同鄉會,上書陳毅市長,要求放人;浙江籍的最高人民法院院長沈鈞儒(即劉少奇文稿中所提到的沈老,文稿提到的吳溉之,時任最高人民法院副院長),也為此事而震驚,向周總理請示如何處理。

周恩來是如何批示的?該文沒有說。目前,我們能夠看到的,就是劉少奇對張翰庭問題的批語。這條批語,在並未核實的情況下,首先將張老先生定性為:「此等罪大惡極分子」;所謂「應經過正式法庭審判」的要求,也是空話一句,他不是不知道,當時的各地法庭,連律師都沒有,都是群眾性的鬥爭大會,就更不要說什麼上訴、抗訴、疑案從無那一套司法程序了,冤假錯案的出現便可想而知。

於是,不久的一天後,張翰庭便在城關西門外舉行的全縣萬人公判大會上被判處死刑。臨刑前,老先生仰天長呼:「天曉得!天曉得啊……」至於行刑經過,有人說是「用開花彈瞄準頭部近距離射擊實施槍決」。

(轉載)

- [02/21]中國還記得過去中美雙方處理凍結的資產的方法嗎

- [02/23]這是林彪自我滅亡的起端

- [02/24]終於讓習近平一夜醒來喜笑顏開

- [03/07]看郭沫若的無恥達到什麼程度

- [03/13]現在年輕人已經不知道『地主』是怎麼會事

- [03/14] 劉少奇不顧民意批准殺張翰庭

- [03/28]特朗普不是讓美國偉大而是讓全世界看笑話

- [03/31]自由女神在哭泣

- [04/12]特朗普的關稅戰給中國帶來這些好處

- [04/14]中國推行"離境退稅即買即退"

- [04/15]特朗普讓美國失去了什麼

- [04/23]解答在紐約眼科診所治療眼底疾病的問題

- [04/25]歷史上中國也有像模像樣的足球隊

- 查看:[bobzhou的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

bobzhou最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- goofegg:作協和詩刊的盛宴及資本的狂歡

- 顧曉軍53:馬斯克的困境

- 異域堂:西風吹戰鼓擂,看看川普和福特誰怕誰。

- bobzhou:看郭沫若的無恥達到什麼程度

- change?:常春藤盟校地圖 重發

- 顧曉軍53:白宮衝突的前因後果

- 顧曉軍53:俄烏戰爭的來龍去脈與前因後果

- 顧曉軍53:澤連斯基精心策劃 要成世界唯一贏家?

- 蘇誠忠:人間北看成南

- 顧曉軍53:感人至深!澤連斯基太難了 簡報會親曝現狀

- 顧曉軍53:狼戈的《蘋果香》與刀郎的《羅剎海市》

- 顧曉軍53:峰迴路轉,烏克蘭又有救了?

- 8288:重磅研究紅衛兵抄家「戰果」

- bobzhou:這是林彪自我滅亡的起端

- 顧曉軍53:蔡英文在網上回應顧曉軍石三生(含截圖)

- 顧曉軍53:川普出賣了烏克蘭嗎?是的。

- bobzhou:中國還記得過去中美雙方處理凍結的資產的方法嗎

- bobzhou:為什麼被毛澤東批判的錢穆最近被許多學者重視起來了

- 顧曉軍53:艾未未在瑞士被拒入境及評論與歷史

- 顧曉軍53:革命的形式(再談文革和美國文革)