- 現在上海的嫖客都知道「百度地圖」已經成招嫖新平台 [2023/06]

- 賣淫同樣是合法的香港和澳門內容卻大相庭徑 [2020/08]

- 女生與非洲留學生交媾的後果讓國人傻眼了 [2019/07]

- 具有中國特色的賣淫經營方式 [2016/01]

- 這些照片是人性的鮮明的對比 [2022/04]

- 廣東的黑人兄弟大庭廣眾赤身裸體引起公議 [2019/04]

- 從朱鎔基兒子年薪一億多看國內貪官衙內現象 [2015/03]

- 上海最貴的十處豪宅,每套房子過億 [2017/07]

- 王先生胸悶,回國差點被罰美元500多元 [2018/09]

- 突然全國有房的人都炸開了鍋 [2019/08]

- 現在上海人怎樣看美國來的親戚、朋友 [2017/06]

- 這油畫披露文革對青年女性的摧殘 [2019/05]

- 蔣、宋、孔、陳的私人財產比不過人民大救星毛澤東 [2014/12]

- 謝謝你美國,因為你阻止了孔子學院 [2018/07]

- 美國的慷慨,老革命張老在紐約過幸福年 [2017/02]

- 我在美國遇到的真正的好人 [2016/09]

- 「我最崇拜毛澤東」 [2015/01]

- 從烏克蘭高調紀念數百萬人餓死的「大飢荒」想到的 [2014/12]

- 「武力攻台」說打就能打嗎 [2021/11]

- 要特別警惕國內的民族主義和民粹主義者的戰爭叫囂 [2016/12]

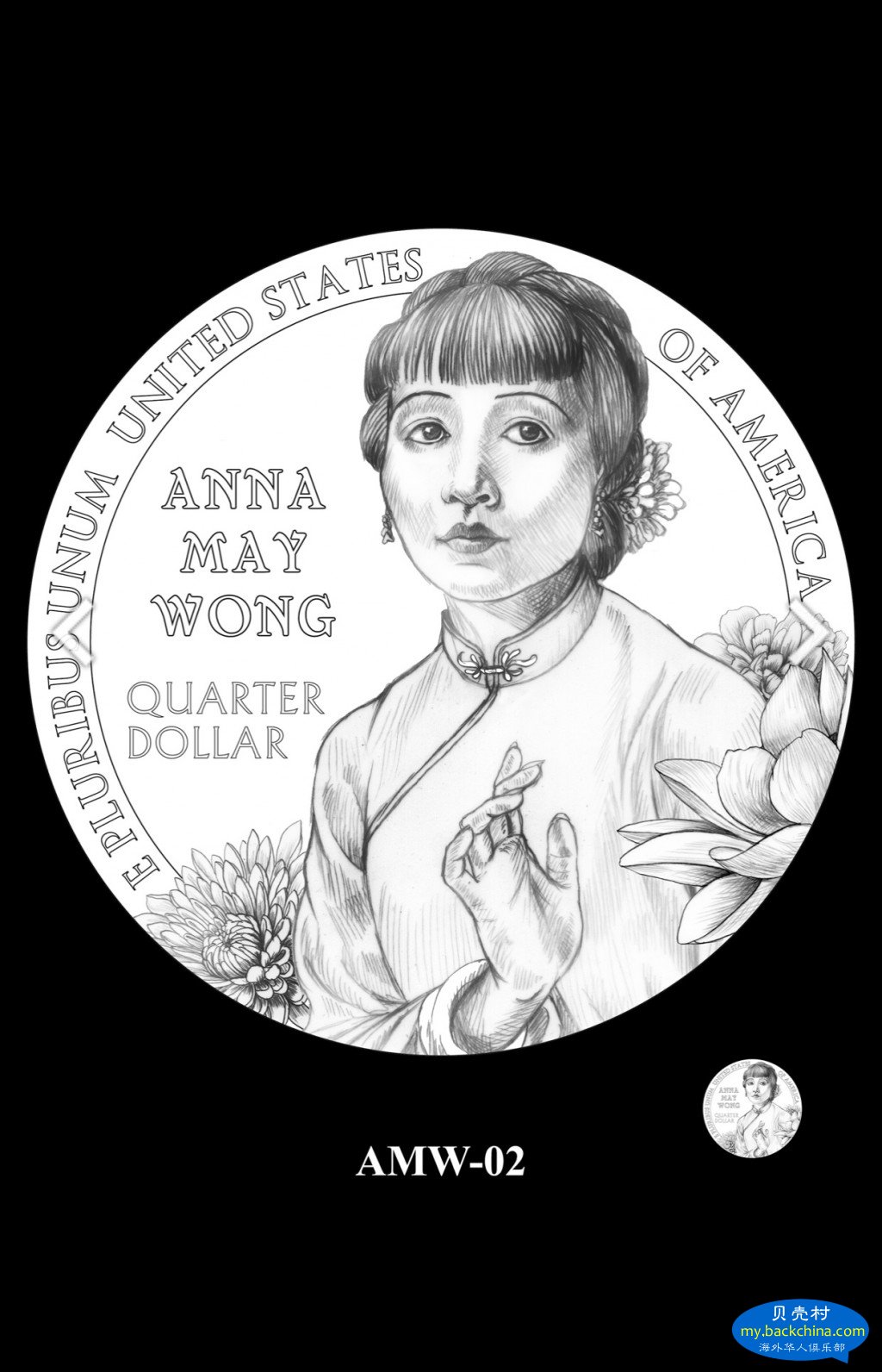

這美女是中國女人第一次刻在美國硬幣上

美籍華裔好萊塢第一人,即將刻在美國硬幣上...

在好萊塢星光大道上,一共有兩千餘顆星星熠熠生輝,而這其中屬於華人的星星寥寥無幾。

今天我們要講述的正是第一位摘星華人——黃柳霜(Anna May Wong)的傳奇人生。

黃柳霜的人生並不長,只有短短的56年,卻幾經沉浮,風雲跌宕,在西方飽受讚譽,卻被國人批為「辱華」。

在西方人眼中,黃柳霜是一位跨時代的傳奇華裔女性,她從默片時代崛起,經歷了好萊塢電影的黃金時代,是許多人心目中「20世紀最重要的美籍華裔影星」,完美地展現了什麼是「中國女性之美」。

就在最近,美國聯邦鑄幣局宣布,計劃在2022年至2025年每年發行5款新版25美分硬幣,以不同族裔、不同領域的已故美國傑出女性頭像為圖案,紀念她們的成就。

其中就有黃柳霜,而她也是首位被刻上美國硬幣的華人女性。

作為第一個勇闖好萊塢的華裔女性,她的出現,甚至開啟了美國亞裔演員短暫的黃金時代。

然而,站在美國排華風潮的風口浪尖,她隻身面對著社會體制和普通民眾的重重敵意,深切渴望回歸自己的祖國,卻難進難退,抱憾離世。

當我們再次凝望她的人生故事,從一個出身卑微的洗衣工女兒蛻變為好萊塢傳奇,批評她「辱華」,似乎並不客觀。

從洗衣工女兒到好萊塢傳奇

1905年1月3日,洛杉磯的唐人街,一戶開洗衣店的貧窮家庭迎來了一個女兒,她就是黃柳霜。

黃柳霜的祖輩在「淘金熱」時代從廣東台山移民美國,到了第二代黃柳霜的父親黃善興時,淘金夢早已煙消雲散,黃家就在唐人街開了一間洗衣鋪過日子。

黃柳霜的父親有兩房夫人,生了8個孩子,黃柳霜排名第二。父親是個思想傳統的華人,把所有的孩子都送去讀書,但因為當時美國排華情緒嚴重,黃柳霜在班級里經常受到欺辱和嘲弄。

就在黃柳霜上小學的那段時間,正好是好萊塢電影方興未艾之時,看電影成了時髦。九歲那年,黃柳霜收到了一位慷慨顧客的小費,於是她拿著小費去看了人生的第一場電影。

從那時起萌生的明星夢,改變了她的一生。

電影鏡頭五彩斑斕的鮮麗故事,成為年少的黃柳霜內心最嚮往的世界,她最喜歡做的事除了看電影,就是獨自排練電影里的橋段,經常旁若無人地自言自語,甚至嚎啕大哭。

當時在默片時代的好萊塢,常常拿挖苦東方人或醜化華人的故事作為拍片的題材,因而也時常到唐人街出外景,就地取材招用華裔做臨時演員。

年少的黃柳霜沒事就跑去看熱鬧,在片場工作人員面前混了個臉熟。終於在她14歲那年,有了首次上鏡的機會,在一部名叫《紅燈籠》的影片中飾演一個無名的小角色。

從此便在1919年,踏入星光之路。

比起後來闖蕩好萊塢的劉玉玲,黃柳霜的長相其實更符合大眾審美。她的臉龐豐滿圓潤,眼神閃爍靈動,好萊塢很快看上了她,稱她為漂亮的「中國娃娃」。

1921年,當時還在洛杉磯念書的黃柳霜決心為了夢想放棄學業,專心做一名演員。

年僅16歲,她就在電影《人生》中飾演女主角,與當時的好萊塢大牌男演員 Lon Chaney Srt 合作。

緊接著,17歲的黃柳霜迎來了好萊塢首部彩色電影《海逝》。

在這部影片中,她飾演了一位名叫蓮花的少女,她與一位白人男子相愛並生下一子,不想慘遭拋棄,最後只能無奈跳海自盡。

黃柳霜生動細膩的表演讓這部影片大獲成功,接下來片約不斷。但很快她發現,自己出演的角色開始趨同,那些悲慘低賤的角色命運,和好萊塢眼中華人女性的刻板形象如出一轍。

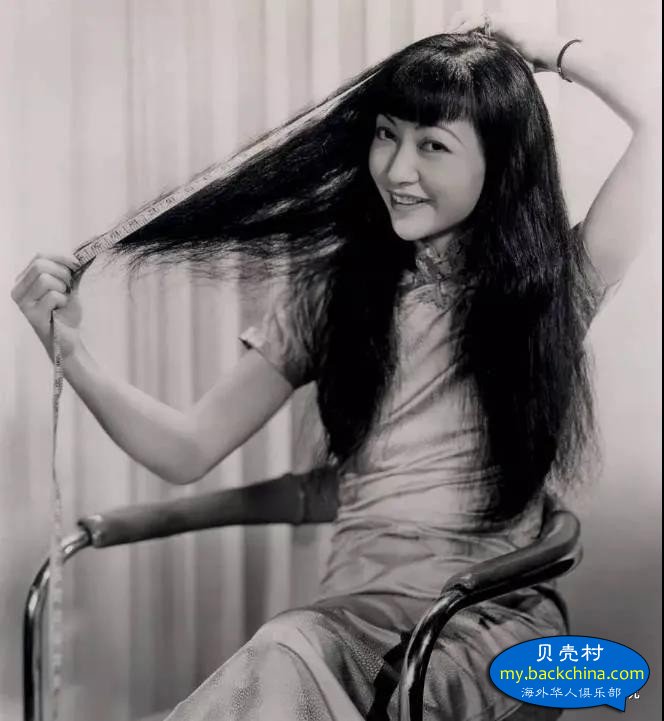

1924年,黃柳霜在《巴格達竊賊》中出演一位香艷的蒙古女奴,震驚四座。

直垂眉心的厚重劉海,一對黑亮的單眼皮大眼睛,入鬢細眉、艷麗紅唇,還有一條毒蛇舔舐著她的大腿,這樣充滿異域風情的性感形象令觀眾過目難忘,這部影片也由此成為當年好萊塢最賣座的風韻片之一。

然而,那個性感魅惑的蒙古女奴就像是一個序曲,讓黃柳霜再難逃離這樣的人物設定。

在種族歧視氛圍嚴重的美國社會,她只能扮演受人輕視的苦命妓女、邪惡化身的龍女,大多數時候,這些妖艷邪惡、低賤卑微的女性角色不是死於非命,就是唯唯諾諾地屈從於命運和男人的淫威。

這種「辱華」的表演,讓華人們對她集體反感,就連她的家人都公開表示:「黃柳霜是我們家的恥辱」。

1928年,黃柳霜厭倦了總是在影片中擔任千篇一律的同角色,不願再為華人女性形象蒙上黑紗,她決心離開好萊塢,去歐洲闖蕩。

離開好萊塢,她先是在德國以主角身份出演影片《歌》(Song),從英國到荷蘭、從西班牙到義大利、從匈牙利到羅馬尼亞等,各國媒體不厭其煩地用大篇幅報道她。

黃柳霜的寫真集刊登在法國發行全球的《名利場》雜誌上

1929年,她主演的《唐人街繁華夢》繼續轟動世界,堪稱默片時代英國電影經典之一。

短直發、高頰骨、紅嘴唇,她的形象一度被視為東方情調的現代女性代表,妝發技巧也被英國少女們爭相模仿。

接下來,她又陸續主演了《愛比刀更利》、《愛之火》等有聲電影,同時錄了法語、英語、德語三個版本的台詞。

在歐洲廣受好評的黃柳霜再度進入了美國派拉蒙影業的視線,這趟歌舞昇平的歐洲之旅也使得她在美國的地位有所提升,之後她參加了百老匯舞台劇《On the Spot》的演出,頗受好評。

《紐約時報》稱她為「不可思議的純情玉女」。

每次登台未啟幕之前,她都會說幾句聲明:「無論我扮演的角色怎樣,不能代表中國人的全體,希望各位在座不要誤會。」

隨後,黃柳霜迎來了事業的巔峰期。

《上海快車》中飾演第二女主角,

這是她第一個在劇中沒有死去的作品

然而,黃柳霜的如日中天,並不代表她被好萊塢納入主流。

她很早就看中了賽珍珠寫的諾貝爾文學獎巨著《大地》,希望飾演裡面的中國婦女阿蘭一角,這是第一次在大熒幕中展現中國人的正面形象,因此她費盡心思、百般爭取,可結果,米高梅公司選擇了一位白人演員出演。

拒絕她的理由是:「你太「東方」了。」

在好萊塢保守排擠和歧視,心灰意冷的她決定回到中國尋根。她說:「雖然像父母一樣在美國出生,但是我卻是一個純正的中國人。」

然而,當她乘坐的郵輪穿過太平洋時,國內的批評和非議已經如尖刀利刃般湧來。

因為她飾演的角色衣著大膽暴露、身份低賤,在中國被貼上了「辱華」的標籤,而又因為一些傷害華人形象的反派角色,一度被污名化為「女漢奸」 、「給中國抹黑的傀儡」。

《大公報》批判她:羞為華人並且專辱華人的黃柳霜,因為慣演作踐華人的片子,亦出了名。

天津電影雜誌指責她:又用黃柳霜的妓女形象來羞辱我們中國人了。

黃柳霜無奈地解釋說:「那些角色即使我不演,也會有別的白人來演,與其讓他們演,還不如我演。」

黃柳霜熱愛電影,並試圖扭轉外界對於東方形象的誤解,然而她隻身闖蕩好萊塢,所能做到的實屬杯水車薪。

1924年,她籌集了40萬美金,交給投資人,去投資一系列展示「中國傳奇」的電影。可是投資人轉手將這些錢投入進股市,電影計劃隨之泡湯。

一直到1936年,作為在美國出生、長大的華人三代,她第一次踏上了中國的土地。

雖然來自各界的批判聲很多,但她還是受到了影后胡蝶、京劇大師梅蘭芳等社會名流的熱烈歡迎。

她在給美國友人的信中寫道:「雖然中國對我來講是個陌生的國度。不過,我終於回家了。」

這趟尋根之旅,也讓她深深愛上了中國,她穿起地道的中國旗袍,舉止端莊優雅,無時無刻不展露著迷人的東方風情。

抗日戰爭爆發之後,她在美國多地發起抗日演講,呼籲美國人民支持中國抗戰,並將自己在中國選購的眾多珠寶首飾拿出來義賣,所得義款一分不留,於1939年匯回中國支持抗戰。

在整個抗戰期間,她淡出演藝圈,將大部分的時間和精力都留給了支持抗戰,並積極投身拍攝反法西斯電影。

1937年,黃柳霜參與拍攝了《上海女兒》,在劇中出演了一位有智有謀的女英雄。隨後的1942年,她又連續主演了《重慶來的夫人》、《轟炸緬甸》兩部抗戰片,分別飾演領導人和情報人員。

她努力維護中國人的形象,把自己所扮演的角色塑造成一個真正、善良、胸懷寬廣的華人女性。

然而,黃柳霜的努力並沒能獲得外界的認可。

父母秉承著「好女不唱戲」的古板思想,並不能理解她的選擇。而在情感上,同樣沒有一個願意愛她、接納她的人出現。

她的初戀對象是電影製片人米奇·尼蘭,但對方卻以「加州法律禁止白人與華人通婚」為借口棄她而去。她也想過嫁給在美國定居的華人,但他們大多介意黃柳霜的演員身份,不敢把這樣招搖的女子娶回家。

她在熒屏中詮釋過許多愛情,卻終其一生也沒能找到幸福的歸宿。她無奈:「中國男人嫌我是戲子,白人又不能與華人通婚。」

1950年之後,事業的冷遇和感情生活的不順讓黃柳霜心情抑鬱,不斷酗酒。然而,煙酒傷害了她的健康,也損毀了她的容貌,早些年投資的房地產,成為她晚年孤獨生活的唯一保障。

1960年,55歲的黃柳霜出演了最後一部彩色電影《黑色肖像》。

次年2月2日,她因心臟病發作意外在家中病逝,和新年的煙火一同逝去,如同她短暫而閃耀的一生,綻放時風華絕代、驚艷世界;消逝時寂寂無聲,淹沒在時代的浪潮中。

她死後被安葬在母親的墓旁,墓碑上沒有任何錶明她身份和人生軌跡的文字......

從一個身處社會底層的洗衣工女兒到好萊塢的一代傳奇,作為一個生於美國、活於美國、演於美國的新女性,黃柳霜不可避免地遭受了來自族裔同胞的誤解和東西方不同文化環境的排斥。

可能現在的我們已經很難想象100年前這樣一位傳奇的中國美人如何用獨特的東方情調轟動好萊塢,以及這份美麗的背後,隱藏著多少無助的抗爭和背水一戰的執著。

只能說,在這悲劇性的一生中,她已然做出了最大的努力。

(轉載)

- [07/15]警惕根源在法西斯的群體主義逐步泛濫

- [07/16]願香港在這些方面不要變化

- [07/20]原來是國民黨、地主階級的殘餘製造了信陽地區人口的大量死亡

- [07/20]9月全國中小學開學新版歷史課本,文革被重新定性

- [07/21]荒唐,我家小孩開信箱,收到的廣告

- [07/22] 這美女是中國女人第一次刻在美國硬幣上

- [07/25]當年的美國記者白修德寫出河南災區的真實情況

- [07/26]被洪水衝破的鄭州『高科技』

- [07/29]都是幸福的孩子

- [07/31]這是中國的真正的忠烈軍魂

- [08/03]為什麼不看看到五月份美國給中國留學生已經有兩萬多個簽證

- [08/07]賺得盆滿缽滿的1000萬培訓班老師失業了的反應

- [08/13]馬思聰出逃----親友家族被株連的慘劇

- 查看:[bobzhou的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

bobzhou最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- 玉米穗:看電影——復旦大禮堂

- 8288:北京紅二代談特權和疫情衝擊

- 黎民百姓:憶 : 與林彪兒媳和許世友關聯的那倆個人

- 謝盛友:馬克斯·韋伯誤讀中國儒學?

- 8288:李慶霖上書毛澤東,痛訴知青「無米之炊」內情

- 飛雲:世紀磨難后,何人緣何還在批判中華傳統?

- 8288:陳劍:共和國四大特殊群體

- 8288:愚蠢的人掌權後會有什麼表現?

- 8288:地主——為共產主義理想付諸於中國社會的第一批殉難者。

- 玉米穗:西安事變中共為何改變「殺蔣」主張(下)

- bobzhou:這組『落實政策』的數據將被歷史記住

- 玉米穗:西安事變后,中共是如何放棄「殺蔣」主張的。(中)

- Brigade:解謎向忠發的身前身後

- bobzhou:上海灘評選「白相嫂」美女,看哪美女奪魁

- 玉米穗:西安事變后,中共是如何改變「殺蔣」主張的?

- 謝盛友:也許可以從儒教世俗化中得到

- yunmu:Dolly羊,克隆, 以及音樂天後

- 謝盛友:欲讓其滅亡必先讓其瘋狂

- bobzhou:周恩來將祖墳從這個世界上消失得乾乾淨淨

- kowch:紀念我的父親