- 現在上海的嫖客都知道「百度地圖」已經成招嫖新平台 [2023/06]

- 賣淫同樣是合法的香港和澳門內容卻大相庭徑 [2020/08]

- 女生與非洲留學生交媾的後果讓國人傻眼了 [2019/07]

- 具有中國特色的賣淫經營方式 [2016/01]

- 這些照片是人性的鮮明的對比 [2022/04]

- 廣東的黑人兄弟大庭廣眾赤身裸體引起公議 [2019/04]

- 從朱鎔基兒子年薪一億多看國內貪官衙內現象 [2015/03]

- 上海最貴的十處豪宅,每套房子過億 [2017/07]

- 王先生胸悶,回國差點被罰美元500多元 [2018/09]

- 突然全國有房的人都炸開了鍋 [2019/08]

- 現在上海人怎樣看美國來的親戚、朋友 [2017/06]

- 這油畫披露文革對青年女性的摧殘 [2019/05]

- 蔣、宋、孔、陳的私人財產比不過人民大救星毛澤東 [2014/12]

- 謝謝你美國,因為你阻止了孔子學院 [2018/07]

- 美國的慷慨,老革命張老在紐約過幸福年 [2017/02]

- 我在美國遇到的真正的好人 [2016/09]

- 「我最崇拜毛澤東」 [2015/01]

- 從烏克蘭高調紀念數百萬人餓死的「大飢荒」想到的 [2014/12]

- 「武力攻台」說打就能打嗎 [2021/11]

- 要特別警惕國內的民族主義和民粹主義者的戰爭叫囂 [2016/12]

文章《耶穌是世界的光,指引我走出黑暗》見證文革中的上海教區

《耶穌是世界的光,指引我走出黑暗》是《盲人修士的堅貞不屈》之完整版

作者:劉文忠

約翰福音第8節12小節說:『我是世界的光,跟從我,就不在黑暗裡走,必得生命的光』。眾所周知「基督的光」在中國大陸曾被長期打壓,特別是文革時期幾乎遭毀滅,教徒們只有在黑暗中行走,年長的人都親眼目睹過這悲慘的歷史。

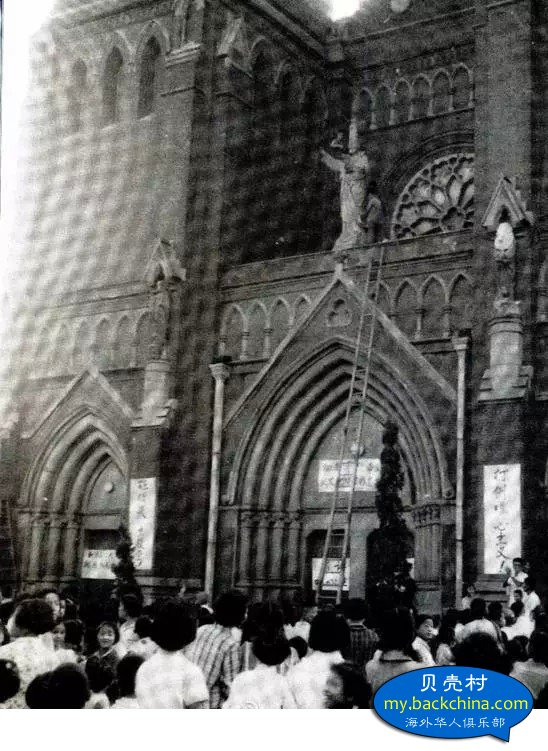

我對基督耶穌的認識有四十年之久,那是一段不堪回首的往事。記得:文革前我因出身不好與腿殘被拒之於大學校門外,照顧進了一家200人街道小廠,它位於徐家匯天主大教堂後面匯南街上,因為地理位置原因廠里職工信天主教很多。文革一開始廠里教徒們就被剝奪了上教堂做禮拜的權利,而且要向工作組交出「聖經」與互相檢舉揭發教友的言行,並寫下脫離教會的保證,一些頑固的在教人均遭批鬥抄家,個別忠誠信徒遭迫害后自殺。我不僅看到了廠里教徒的迫害情況,更是目睹了近工廠百米的徐家匯天主教堂的一場劫難。

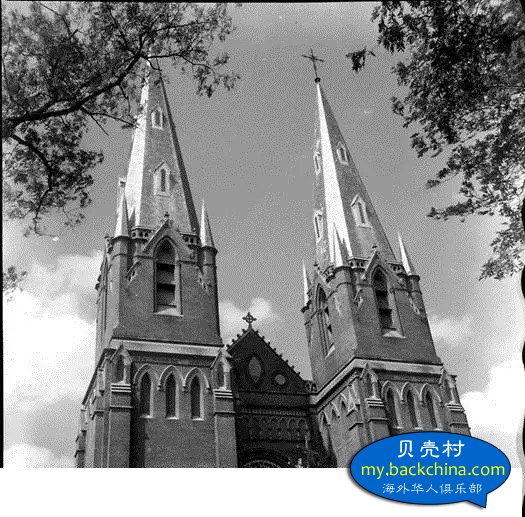

1966年當毛澤東發表「我的一張大字報」開始,噩運就降臨到遠東著名的天主教上海教區,其中心即在徐家匯天主堂、耶穌會院、神學院、天文台等方圓幾公里地方。解放前上海教區管轄面積據說超過梵蒂岡國土,在上海地方史料上,這裡曾有「東方梵蒂岡」之稱。著名的徐家匯藏書樓,原是教會圖書館和耶穌會綜合研究機構,中國第一本外文百科全書就在這裡誕生。旁邊有百年歷史的徐匯中學,原是徐匯公學。現在徐匯區政府的辦公大樓與上海天文台,則是原天主教大修院、神學院、拯救女修會和獻堂會。附近的土山灣地區是教會各種用品、服裝的生產基地,中國最早的西洋油畫作坊就誕生在這裡。在大教堂後面的匯南街還有中國最著名科學家徐光啟的陵墓,他也是個虔誠的天主教徒。天主教的噩運隨著毛澤東文化大革命的一聲禮炮,在這裡拉開前幕。

1966年6月19日上海附近地區的天主教堂神職人員全部集中在這裡,由四名國家宗教局幹部組織他們辦學習班,開展互相檢舉揭發,並要每個神父寫脫離宗教的誓言。8月「破四舊」運動是文革的開業典禮,而消滅宗教正是「破四舊」的目的之一,紅衛兵充當了撒旦的鷹犬。一群北京紅衛兵聯合上海紅衛兵,首先衝擊了這座中國乃至遠東最大的天主教堂,把這座建於十九世紀的教堂內外砸個稀巴爛,許多珍貴文物與書畫遭受重大破壞。教堂內部四周裝飾的彩色花玻璃是十八世紀荷蘭工匠製作的,其高巧絕妙的工藝早已失傳,這次也被全部砸碎了。一架十八世紀遠東最古老的名貴電風琴被毀掉。在每個教區教堂都有圖書館和藏書,58年後從華東各教區沒收的宗教經書全都集中在徐家匯天主教堂與旁邊的藏書樓內,大批世上少有甚至絕版的聖經畫冊與宗教書籍,統統被紅衛兵搬到廣場上,堆積如山,大火焚燒了三天三夜。伴隨著紅衛兵的叫囂狂舞,是周圍上萬教徒們的哭泣聲,有的甚至自殺。政府里委會幹部與派出所幹警,配合紅衛兵與造反派對該地區進行無產階級專政,掃蕩教徒的家,命令所有教徒互相檢舉揭發,沒收燒毀教徒家裡的一切聖經和聖像,並責令必須掛毛澤東的像。有頑固不化的教徒,則採取革命行動批鬥與關押。一場場更大規模迫害宗教和凌辱信徒的運動發生了。

第一次大規模遊街是8月3日,北京與上海紅衛兵衝進大教堂,把神父修女們床上用來壓蚊帳的二米長的棍棒抽出來,人手一根,像對牲畜一樣抽打驅趕出全部神職人員。紅衛兵給他們每人頭戴二公尺高的牛鬼帽,領頭的是愛國會主教張家樹和李光明神父,高帽不夠紅衛兵就用花盆、痰盂扣在他們頭上,用長繩索牽連著,「牛鬼蛇神」大游斗開始。紅衛兵強迫他們呼喊「打倒天主!毛主席萬歲!」沿著徐家匯路步行到華山路,再到衡山路,原路再折回來。一路上有成千上萬的圍觀者,在紅衛兵喇叭的煽動下,愚昧無知的革命群眾、大人小孩用石頭、垃圾、髒水、爛菜皮扔向他們,肆意凌辱這些天主的使者。近三個小時的游斗,年老走不動的神父修女跌倒了爬起來,再跌倒再互相攙扶著起來,而紅衛兵的棍子皮帶不斷毫不留情落地在那些不肯喊「打倒天主」的神父修女的頭上身上。要知道被游斗的這些人都是在愛國會領導下宗教團體的教徒,他們都妥協過——「愛天主、也愛毛澤東」。但今天擺在他們面前只有一條路,「叛離天主、只能愛毛澤東」。幾天後,第二次大規模遊街又發生了,如法炮製一直遊街到徐家匯的徐光啟陵墓小公園。紅衛兵對著當地教徒的面,把他們敬重的天主教徒科學家的墓徹底毀壞,並揚屍在外。

1966年我才十九歲,這一幕幕殘酷的社會與家庭衝擊對我影響很大,我開始恨文革、恨領導文化大革命的這批人。十月因參於三哥反對攻擊文化大革命一案,遭逮捕進監獄成了年青政治犯,渡過漫長十三年牢獄,直到十一屆三中全會否定文革才平反回上海原單位。我在「一所」曾待了四年,那裡是關押所謂上海重要反革命政治犯重地,在裡面我相遇了許多基督神職人員,與他們長期的難友生活才使我真正接觸到基督教義與精神,開始對「上帝、耶穌、聖經」有所了解。我知道了耶穌基督道成肉身降生來到世上,「人子來、為要尋找、拯救失喪的人」。知道耶穌基督為了我們的罪被釘死在十字架上,祂在十字架上為我們開了一條又新又活的路,也是今天我們之所以能蒙恩成為神兒女的道理。這些神職難友還告訴我:經上說:「為義受逼迫的人有福了,跟隨主走苦路是必經之路,靠主克服自己肉體的軟弱」。他們教我如何向主禱告,如何把自己完全交託主,如何背起自己的十字架來跟從主。他們一直卑微地稱自己是上帝的僕人,就是處在身陷囹圄中,卻始終至死不渝地持守著自己的信仰,在監獄里時刻不忘向難友傳講天國的福音。因著他們的帶領,我開始信主了。

記得其中有四個人給了我很深教誨與基督的啟蒙。第一位是畢業震旦大學的張宏根神父,他告訴我:1955年9月8日震旦教會大學一片恐慌,當時政府辦案人員在大禮堂集中了近200名信教的學生,逼他們承認參加「公青教」就是所謂反動組織。誰承認「龔品梅是反革命集團頭子」的人站出來,政府可以寬大處理,你們父母在門外等著領你回家,否則隔離審查進監獄。當時我們都是二十歲左右大學生,這天是檢驗我們對基督信仰真偽、清濁分流的界嶺。「要瓦全、還是玉碎,或苟安、還是赴難」。無可躲避的選擇,正是信仰上帝公正的天秤,也是天主在選擇的大篩網。最後有一半公教家庭的同學因不願背叛主進了監牢,當時公教家庭幾乎家家遭殃,人人自危。我們這些年青大學生難理解:共產黨為什麼要逼迫我們出賣自已靈魂?當猶大。我們沒有一點反共產黨言行,僅僅是信仰上帝而已。張神父就是「九八事件」的遇害者,曾二次入獄前後遭難二十多年,我至今記得他跟我說的一句話:「我跟隨主背負十字架、但神與我同在」。現在他85歲仍在傳教,是浦東地區非常有名的地下家庭教會神父。

第二位是耶穌會的胡永康神父,他回憶:1951年10月8日,政府宣稱「聖母軍」是反動組織,一夜間所有教會學校開始肅清登記抓捕參加聖母軍的青年學子。當時他在震旦附中讀初中(14歲),而姐姐是震旦女中高中生(17歲),這是所由聖心會修女所掌管的上海最著名的女子中學。因為信仰,絕大多數學生都參加了愛爾蘭籍莫克勒神父倡導的保衛聖母的「慈母聖教會」(聖母軍),我們都是一群十五六歲的中學生。當時公安追,學校趕,父母哭,四面楚歌,五味俱全。工作組逼父母,叫我們登記承認參加『聖母軍』,並寫悔過書。我年幼被母親領回家,媽媽哭著求姐姐認錯,可花季少女本教的姐姐堅決不肯。她跪在聖經前,反覆誦念:「我的母皇,我的母親,我及我所有的一切全都屬於你」。當晚信天主的父親沒有等到寶貝女兒回家,老師送來一封信告訴我們:姐姐被關進徐匯區看守所了。父親流著淚讀著女兒給他的信:「爸爸,你一輩子忠心,對家人忠心,對朋友也忠心,你一定也希望你的女兒忠心於聖母,忠於教會,自古以來沒有一個宗教團體一個政治組織會歌頌一個叛徒,你是基督徒也肯定不要一個叛徒的女兒。爸爸,女兒如果連天主聖母都不愛,她會愛自己父母嗎?」一年後被釋放的姐姐又成為「九八事件」的受害者,判刑後幾乎在監獄與勞改農場渡過大半生。而胡神父同樣沒逃過58年的又一次反梵蒂岡劃界線運動。他在一所關很長時間。我在一所與他相識,胡神父曾勸導我,「神給了每個人寶貴的時間,你不要浪費它,有時間就有機會,你只有十九歲就像塊海綿一樣,利用這特殊環境能接觸到你一生中都不容易碰到的人,努力學知識、吸收營養,將來你會感到幸嘗智慧果」。他告訴我:自己不能事奉兩個主人,毛澤東和上帝,不然我的良心終日不安,即使釋放了,也要變成瘋子。他還說:自己是「因信守義、才有了屬靈的生命」。

還有二位都是徐家匯天主教堂神職人員,一位是大名鼎鼎的龔品梅主教,另一位是默默無聞的盲人修士金林生。回憶這二人的劫難就更能清楚了解解放后中國天主教與基督教的悲慘命運。1951年中國第一次反梵蒂岡運動,歷時一年半,起因是梵蒂岡駐中國公使黎培理被驅逐出境一事;1953年中國開展「反帝愛國運動」,驅趕所有在中國的外國籍傳教士;1955年9月8日是天主教的大災難日,宗教界稱為「九·八事件」。政府一夜間在全國逮捕了所有抵制共產黨領導「三自革新」的天主教與基督教人士。在上海,龔品梅、金魯賢等百多名神父和上千名教徒被捕,後來漫延到全國各地教會,許多人被判二十年或無期徒刑。「九·八教難」那一夜發生的事,不但銘刻在當事人的心頭,也深深烙印到所有具有良知的中國人身上。1958年又一次反梵蒂岡運動開始,政府利用宗教界思想比較「進步」的青年在天主教內部造反分化,這是一次重要的劃清界線運動。凡愛國者,跟共產黨走;愛上帝者,軟禁起來,有影響的則被抓進去。直到1966年文化大革命,徹底取締了天主教與基督等其它宗教團體活動。

66年8月,北京紅衛兵們嫌光遊街還不夠剌激,又組織了大規模批鬥會,並強迫當地天主教信徒去觀看接受教育,我廠天主教徒也被迫去目睹。近五十名神父修女被押到徐匯大教堂廣場前,列隊被批鬥,紅衛兵逼他們把《聖經》「十字架」踩在腳底下,每人手拿紅衛兵硬發給他們的《毛主席語錄》,高喊「打倒天主!」「打倒聖母瑪利亞!」、「打倒聖子耶穌!」,並要三呼「毛主席萬歲萬萬歲!」「敬祝毛主席萬壽無疆!」幾個小時折磨下來,個別人違心而痛苦地呼喊了打倒自己心中的主——「天主」。於是,紅衛兵允許他們脫離批鬥,絕大多數不肯高呼「打倒天主」的人則被「加溫」,各人脖子掛上十幾斤重的木牌子,再不屈服,紅衛兵上前兩個挾一地強逼他們彎腰九十度,接著乾脆把他們雙手反背,做「噴氣式」飛機狀,甚至逼令他們跪下,瘋狂地對他們拳打腳踢。狂熱的紅衛兵小將們一致高喊「打倒天主!」「打倒帝國主義!」「神父修士是反革命壞蛋!」「無產階級專政萬歲!」在如此人格侮辱、尊嚴踐踏、肉體摧殘下,不少年邁體弱的神父修女紛紛昏倒被拖走。紅衛兵用盡了一切手段,幾個小時的折磨中,有一位雙目失明的修士始終緊閉著嘴巴,死死不吭一聲。紅衛兵敲開他的嘴巴敲掉他牙齒,硬逼他呼叫「打倒天主」,從他嘴裡吐出了鮮血與打碎的牙齒,誰知最後,他拼著命喊出了一聲誰也料想不到的口號「蔣XX萬歲!」這使橫掃長城內外、斗遍大江南北、戰無不勝的北京紅衛兵氣瘋了,竟然遇到了一個不怕死打不敗的天主教牛鬼人物!末了,紅衛兵得出結論:這個帝國主義馴養出來的宗教走狗,一定是個隱藏很久的美蔣特務、梵蒂岡間諜。於是北京紅衛兵們收場時把他押送進上海第一看守所,罪名是他批鬥時竟敢呼喊人民公敵蔣某萬歲,而他那用手摸寫的密密麻麻的盲文外文字母肯定是間諜收集的情報。

盲修士叫金林生,出身在上海浦東地區一個天主教家庭,從少年到青年一直在教會學校讀書,後來從公教青年教徒變成終生為教會服務的修士(不結婚),一直在上海市徐家匯天主教堂任職。29歲時的一場大病不幸使他雙目失明,失明后的他主要任職宗教文獻的盲文翻譯工作。因為他雙目失明長期不外出,經常獨自一個人關在閣樓上,又是一般低級神職修士,所以幾次打擊宗教運動都能逃脫。然而文化大革命對宗教進行全面迫害,一個不放過,紅衛兵造反派叫他學習,被他拒絕,捆綁硬拖進學習班,他仍拒絕學習毛選,只讀經書;遭批鬥毆打,他不為所動,還是只認天主,不接受毛澤東思想,甚至於他還幾次主動要求進監獄,工作組造反派對他也很無奈。金修士認為所有兄弟姐妹都進過監獄,唯有他自己沒能享受這種榮耀不甘心。當時許多奉獻天主的神職人員,都拿耶穌作為榜樣,私下準備好把監獄作為一生磨難的終結地。他們以苦為樂,把監獄當考驗自己的意志、考驗自己對上帝忠誠程度的磨難處。他們認為活著是臨時的,而死才是永生,都甘願殺身成仁讓靈魂進天堂。金修士的盲文外文數據經公安局技術鑒定,全非特務密碼,更非間諜情報,純屬宗教內容,所以專業有識人士對紅衛兵的無稽之談也只得苦笑不已。審訊他的人員多次問他為什麼要喊人民公敵蔣某萬歲?是否不想活了?他回答說:「我想進監獄。」又說:「蔣宋都是基督徒,今天如果他們在中國,絕不會允許這種迫害宗教人士,喪盡天良的事發生。」

冬天來了,金修士只穿一套單薄的修士服。那些良心泯滅的看守有意要折磨他凍他,以便讓他屈服開口求饒,只發給他一套囚犯穿壞的破棉衣褲、一條薄棉被。在零下的冰凍寒天,他瑟瑟發抖,凍得臉皮發青,手腳冰冷。他每天咳得很厲害,多次發高燒吐血被送市監醫院搶救,從醫生處我們知道他在外面就有嚴重肺病。監獄負責看管人員要他寫下放棄信仰天主的保證書,哪怕口頭說一句,表示向無產階級專政投降,馬上可以寬容照顧他,通知外面送藥品或吃病號飯。更令人氣憤的是,外面教會郵寄給他的衣服、棉被,被一直扣押到第二年四月春暖花開時才給他。我們從包裹單上清楚的看出,郵包寄出的日期是去年11月份。同時我們聽看守說,因為他不放棄天主,外面送來的營養補品都不能給他。偏偏這個「不識抬舉」的修士寧願關在裡面也休想從他嘴裡吐出一句不敬天主的話。他每天依然正襟打坐,嘴裡念著經文,從不向看守開口求饒。

最使我們對金修士驚訝不已的還有一件事。所里犯人每星期五是開葷日,這一頓葷菜對我們來說實在太珍貴了,因為哪怕你有再多的錢,做了囚犯是買不到這寶貴的一小塊肉的,更別談從最低營養角度說這小塊肉以及有限的肉湯對犯人有多重要。因此,每個人都渴望一周中的星期五。可巧天主教規定星期五是守小齋的日子。實際上,盲人修士也可以申請吃回教飯。看守和訓導員都說過,只要他開口批判一聲耶穌天主,馬上照顧他,可是他斷然拒絕了。就這樣,金修士從進監牢至今二年多沒有沾到一點葷食,這是常人所不敢想象的。盲人修士體內得不到脂肪、蛋白質補充,加上肺病自然骨瘦如柴。他靠的是什麼樣的毅力支撐?當時我們簡直無法理解。他曾說,他在學耶穌受難。眾所周知,耶穌被四肢釘在十字架,不久活活被折磨死了。這位盲人修士二年多來精神上肉體上遭受嚴酷的折磨,不啻耶穌被釘在十字架上,有正直良心的人誰見了都會傷心落淚。當時我驚疑:關在裡面都是政治犯,算得上有思想有意志,可還是一般的「肉身」,我們在監獄怕飢餓、怕恐懼、怕孤獨,唯獨他的肉身是「道」的載體,什麼都不怕。彷彿基督的精神靈魂熔化附著在他的「肉身」上,充滿釘死十字架無所畏懼的勇氣。

...我對金修士講了古代韓信忍受「胯下之辱」的故事,勸他認錯,好漢不吃眼前虧,來日方長。金修士卻搖搖頭,認為那是對天主的褻瀆,比死的罪孽還深。他說,「我為什麼要說不合天主旨意的胡話?現在是假神取代了真神,我不能做叛徒猶大。我要保持信仰的純潔,不要為了活命、為了求生而糟蹋自己的人格。這是不值得的。其實死與生是一回事,天主是知道的,會安排一切。」金修士還告訴我:他要學二個兄弟神父張忠明、候之楨的榜樣,關死在監獄也不背叛主耶穌。他常說:「為義受迫害的人有福,跟主走苦路,是主給我的恩寵。」他教我禱告、託付主、跟從主,說這樣能克服自己的軟弱。他告訴我:「眼雖瞎了、是盲人,但主讓他看到了光」。而凡是忠心跟從耶穌的,一定能得到生命的光,能完全認識神;不象那些不信的人,只能「在黑暗裡走」。

每逢星期五囚犯開葷日,他絕食抗議,通過懲罰己身來拯救自己的靈魂。他內心除了虔誠篤信天主教之外,毫無其它雜念。他對同監犯人的諷刺嘲笑,對看守的凌辱和別人對天主極其不恭的言行,或在別人談論文革種種暴虐時,反而懷有一種極強烈的負罪感。他從不責備別人,把監牢里所有的犯人當自己兄弟。他常常為那些文革中被利用過後,也關押進一所的造反派紅衛兵頭頭們的深重罪孽而痛苦不安,為擺脫他們的罪孽,為他們懺悔、祈禱。有次我問他:「文革」如此罪孽,究竟有無使中國人靈魂得到解放之途徑呢?「文革」使中華天地渾濁,人們痛不欲生,芸芸眾生,劫難茫茫,如何生活得下去?盲人修士冥思了半天,默默念誦《聖經》,然後說道:「《聖經》記載,天主之義是本於『信』。『義』為靈魂得救之意,『信』乃得救之路。『信』者,信仰也。我國文明始祖孔子也說過:『民無信不立。』一個人失去了正確的信仰,一個民族失去了正義信仰,必然被邪惡所愚弄、所蹂躪。」金修士告訴我:天主愛全世界的人,如同愛一個人一樣,我們應該消除人與人之間的仇恨,像耶穌一樣使人與人之間成為兄弟關係。

金修士是我接受基督的啟蒙老師,當我們一些年輕犯人表示要進一步了解基督時,他給我們傳道,「信神、信有神、信真神」、「什麼是罪?」「為什麼要贖罪?」「聖經是生命之道」等課。牢房傳經一事不久被一個猶太出賣。我們聽道的人都受嚴懲,分別被打后還帶了十幾天手銬,金修士更慘還被關了單身禁閉。當時我們這些年輕政治犯都把他當活耶穌,努力學他榜樣修練自己。在我人生第一次接受信仰時,首先感悟到

在中國追求宗教信仰是要付出代價的。

金修士因為肺病長期缺乏營養藥品,多次發病吐血去醫院搶救,他的審訊員不希望他死在監獄,有意想放他出去保外就醫,唯一條件就是讓他認罪,放棄天主。當時哪一個囚犯都不會放棄「寫張認罪書先逃出地獄再說」的機會,但我們看到,所有的誘惑都一再被得重病的金修士大義凜然拒絕。

記得一次,牢房內一個被打成反革命的造反派頭頭想立功,向訓導員揭發金修士頑固不化,每天吃飯前堅持祈禱,並說:「聖經是他的生命糧食,祈禱猶如呼吸」。訓導員把我們全體叫去訓話,痛罵修士不思悔改,叫我們不要受他拒絕改造的影響。訓導員再一次引誘他,打開一隻寄給他的郵包,裡面除了衣服日用品,還有一本盲文聖經與進口營養品。訓導員要他認錯,保證不在牢房祈禱,這些東西可以拿去。修士搖頭表示拒絕,但他要求政府能留給他這本盲文聖經。怒氣衝天的隊長說:你把聖經當糧食,今天就給你挑選,要聖經的話,從明天開始停止供應吃飯,看你能堅持幾天?金修士毫不猶豫伸出手,要聖經當糧食。隊長氣瘋了,邊撕聖經拋在他臉上,邊狂罵道:「邪教,去你媽的上帝」!金修士顫抖著雙手,拚命摸索著地上被撕毀的聖經,流下了乾枯的眼淚。這是我二年中第一次看他掉眼淚。為了嚴懲修士的所謂反革命言論:「神的話是他生命的糧」。訓導員給他上了銬,並決定不給他飯吃,看他能堅持幾天來討饒。頑強的修士寧餓死不求饒,身體虛弱的他第三天昏迷倒下,政府無奈只得送他去提藍橋監獄醫院搶救。同監難友們被他純凈而正義的靈魂所震撼,私下都稱他為「上海第一看守所的活耶穌」。金修士最後被折磨病死在第一看守所。

後來我被判反革命罪,到市監獄一中隊服刑時,又相遇到老主教龔品梅。我小時曾從父親嘴裡知道,龔品梅19歲進神學院、29歲當神父,長期任著名教會學校震旦附中的校長,在上海是個有名望令人尊敬的主教。而在教會學校讀書的三哥告訴我,當時天主教里有句話「全國看上海,上海看震旦」。震旦大學(上海第二醫學院前身)曾培養出無數基督徒精英,可惜大多數人遭劫難。1950年,梵蒂岡任命龔品梅為上海南京蘇州三地主教。新中國成立後面臨一個尖銳激化的矛盾,共產黨組織了新的愛國教會,要龔品梅脫離梵蒂岡接受共產黨領導的「三自革新」教會,可是不識相的主教抵制政府對天主教的改造和滲透,要求獨立,拒絕在教會內開展反帝(梵蒂岡)愛國運動,拒不參加官方的愛國組織,於是就被打成反革命集團頭子。

那時我關在市監獄大刑犯一中隊的老殘病弱四樓,做一些「拆紗頭」的輕微勞動,我在第三小組,第四組最後一間牢房就單獨關著所有犯人都知道的特殊人物,上海天主教主教龔品梅。他屬於比較特殊照顧的犯人,當時樓面上還關了不少判重刑年邁的宗教名人,如跟我同組的上海教區諮議員德肋撤堂的本堂張希斌神父,他曾是楊州震旦中學校長。龔品梅他們從1955年失去自由,在一所關押五年,后判無期徒刑進市監獄,曾押送到外地勞改場改造過,在失去勞動力后又押回到上海市監獄大刑犯一中隊關押。71年監獄鼓勵互相告密立功減刑,政府得舉報這些判重刑的神父、牧師,長期堅持每天早晚做祈禱,甚至在監獄繼續暗中傳教、傳播福音與聖經,抵制洗腦、不認真背誦毛選,卻天天默背聖經。政府認為他們的行為是大逆不道反動的,是一種蔑視專政機關的挑戰,一定要組織犯人肅清流毒徹底批鬥。為之在犯人中組織了一次氣勢較大為期九個月的「破有神論學習」運動。當時管教隊長布置樓面多次批鬥幫促龔品梅他們。

我至今難忘學習班結束的這一幕,七十多歲的主教彎腰低著頭,臉上沒有憤怒也沒有恐懼,聽憑犯人對他「反動思想」的批判。我為他慶幸的是一中隊的批鬥會比較文雅,因為參加者大多數是政治犯、長刑犯、老年人,加上中隊長叮囑此人特殊不要動手,主教免除了皮肉之苦。如果換在我曾經歷過的其它中隊,特別是刑事犯中隊,主教的老命危險矣!幾個月的批鬥「幫助」對他無動於衷,他幾乎成了啞巴,一句不答。結束會這天管教大隊長問他:通過這麼長時間的幫促你覺悟了沒有?現在「你對天主信仰怎麼認識?」主教用心平氣和的語調回答:「宗教信仰不變」。隊長氣怒地罵道:「你這個頑固不化的老反革命,如果天國中真有上帝,你也就不會在這裡了。」這時,我發覺主教第一次抬起頭看著我們,那眼神充滿了悲憂,卻又那麼慈祥,就像耶穌被捕后被門徒彼得否認三次,望著彼得時的眼神一樣。隨後隊長兇狠地說:「還有誰堅持信基督的有種都站出來?」張希斌神父第一個站出來,接著先後五位陪幫促神父牧師都站出來。管教幹部歇斯底里大發作,狂叫:「好!你們等著瞧!將來有得加刑,有得要處死你們這些邪教」。氣瘋的隊長叫來幾個犯人打手,用木板猛擊張神父他們倒地為止。記得當時有個姓沈的神父倒下前還說了一句:「我們沒有反對政府,是共產黨要置天主教死」。當時我們參加批鬥會的犯人心裡既震撼又難過,這一幕永遠留在我人生腦海中。

顯然無產階級專政的鐵拳對這批耶穌會神職人員起不到作用,他們「生是基督、死是福」的精神,擊敗了政府組織的這場所謂「破有神論學習運動」。

記得一次在樓面放風時,我趁旁邊無人悄悄走在龔主教旁問,是否知道徐家匯天主教堂的盲人金修士?他驚奇地問我:是否雙目失明的金林生修士?在得到肯定的回答后,他說知道金兄弟。我告訴他在上海第一看守所與金修士共同生活了二年的情況,及金修士愈來愈差的病軀,並說了政府工作人員當我們面講的話「只要金錶態放棄信仰天主,馬上保外釋放他」。龔主教堅定地回答:「休想!金兄弟寧肯死,也不會講一句背叛天主的話。」後來我知道,這也是龔主教坐三十三年牢獄的誓言。

十三年牢獄之災中我相遇到不少意志堅強、寧死不屈的政治犯,而最使我敬佩的就是那些天主教、基督教的神職人員,他們大多數是神學院畢業的耶穌會知識分子。在我看來,他們身上都有基督教義所倡導的美德:謙卑、溫柔、忍耐,而幾乎所有這類人都是「道」成肉身,準備釘死在十字架上。我年輕時始終搞不清是什麼力量支撐他們在地獄中不屈不撓,他們軀體內注入的「道」是什麼東西,具有這麼樣強的受難精神?後來,當我接觸到更多的基督宗教政治犯,及讀到《聖經》后才明白是天主的教誨、是耶穌的榜樣、是基督的精神支撐著他們。我後來才知道,解放后毛澤東對他們的打壓就從來沒有停止過,並越演越烈。職業教士多數人長期在漫長的監獄和社會的管制監督中接受強迫洗腦,但政府從來沒有真正成功過。我在黑暗地獄中行走了十三年,每次無望絕望感覺持撐不下去的時候,總是基督神職人員的榜樣和言行告訴我:「耶穌是世界的光,跟隨它會走出黑暗。

我平反出獄后,去徐家匯天主教堂探聽一些在監獄相識的宗教人士,我碰到了前後關押二十多年活著出來的張神父,得知金修士在上海第一看守所被關了六年,最後死在監獄里。而龔品梅被關了三十年,1985年在國際壓力下,中國政府宣布龔品梅承認錯誤被假釋。令人想不到的是,當時八十多歲的龔品梅拒絕出獄,拒絕在所謂「改造好提前釋放」的證明上簽字。最後,政府把他放回徐家匯天主大教堂交愛國會看管。1987年,他因心臟病被批准去美國醫治。1991年梵蒂岡教宗若望保祿二世在聖伯多祿大堂用最高規格接待和歡迎他,並封他為樞機主教(即紅衣主教,是教宗下的最高榮銜),許多西方首腦和天主與基督宗教領袖出席盛會,全體長時期起立向他致敬。實際上,早在1979年龔品梅還在獄中時梵蒂岡就已秘密任命他為樞機主教,梵蒂岡的這一舉動在外交上與中國深深結怨至今。2000年,98歲的龔品梅得胃癌在美國去世,迄今在基督世界享有盛名。我想南非曼德位為信仰坐了二十年牢,出獄后被非洲黑人當偉人、民族英雄。龔主教同樣為了信仰坐了三十多年牢,他幾乎都是一人獨囚一室,就這一點,他比任何人受的苦多深,他沒有被逼得精神失常或患嚴重憂鬱症,是上帝的恩賜。今天基督世界給了他崇高榮耀,封他為教會樞機。但中國給了他什麼?難道歷史就不能還他一個公道嗎?

(轉載)

- [01/13]荒疏三民主義的「賣菜郎」韓國瑜被趕下麻將桌了

- [01/13]台灣人的福利讓大陸人傻眼

- [01/14]為什麼有人說毛澤東親自指揮的「三反」運動殺氣騰騰

- [01/14]中國用這些「學術垃圾」完成論文數超過美國的任務

- [01/14]海外有知音,這些言論讓中國人高興

- [01/15] 文章《耶穌是世界的光,指引我走出黑暗》見證文革中的上海教區

- [01/16]毛澤東不能多活20年怪誰

- [01/19]台灣進入去除『模糊化』新時期

- [01/21]防止火勢蔓延,胡錫進出來說幾句話了

- [01/23]看世界歷史上大瘟疫死了多少人

- [01/24]還是有點阿Q自我安慰的精神好

- [01/24]回憶文革時候的春節

- [01/24]中國人的新時代新年味

- 查看:[bobzhou的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

bobzhou最受歡迎的博文

其它[文史雜談]博文更多

- 蘇誠忠:為平等付出的代價

- 蘇誠忠:第三次世界大戰

- 謝盛友:蔣廷黻的婚姻悲劇

- 蘇誠忠:小康之後

- yunmu:美國最著名的焚書事件

- 8288:世界最慘絕人寰人為災難在中國

- successful:歷史真相:"大飢荒"來臨前毛澤東給農村基層幹部的信

- 蘇誠忠:儒家思想與高校新章程

- 8288:聖誕別唱——齊奧塞斯庫斃亡30年祭

- 8288:網友對罵

- 文廟:吳哥窟與一帶一路的淵源及其慘烈的碰撞

- 玉米穗:周恩來鄧小平林彪對毛澤東壓力的不同態度

- yunmu:PCR之父穆利斯

- 蘇誠忠:普世價值的牙

- 農家苦:女人與鹿的關係,超出男人的想象(組圖)

- 蘇誠忠:習近平的選擇

- 謝盛友:希特勒藏書與焚書

- 8288:我深深眷戀的上海

- 8288:半夜雞不叫

- 蘇誠忠:精英與民主