- 猜你喜歡《西遊漫注》第六十五回(下) [2014/12]

- 第六十七回(2) [2015/02]

- 第六十七回(1) [2015/02]

- 《西遊記》第二十三回 [2021/05]

- 《西遊微漫注》二十一(第六十七回) [2021/01]

- 第六十五回(上) 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難 [2014/12]

- 第六十六回(6) [2015/02]

- 第六十七回(3)沿著縫隙走 [2015/03]

- 第六十六回(5) [2015/02]

- 《西遊漫注》第六十六回(2) 意外不意外 [2015/01]

- 後面的魔難是有原因的 [2018/11]

- 為何不濟? [2018/11]

- 修行真苦啊! [2018/11]

- 修行迷中謎之謎底 [2018/11]

- 火水未濟呀 [2018/11]

- 第十四回(8)百轉千回層層疊疊 [2020/02]

- 生與死的奧義 [2018/09]

- 第十四回(9) 佛和菩薩的大智慧 [2020/02]

- 第十四回 (10)一點意猶未盡的話 [2020/02]

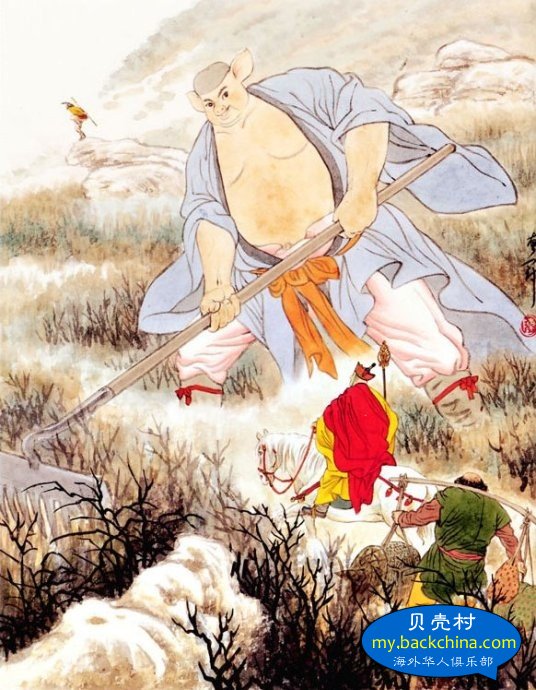

第六十四回(荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩)

(1) 老豬發奮

(2) 隱秘夢境

(3)吸引力法則

(4)吹牛也要有品

(5)過招

(6)一隙

(1)老豬發奮

孫悟空他們為祭賽國解除憂難之後,為了表達謝意,國王一定要贈送金銀財寶作為答謝。當然了,唐僧師徒式堅決不幹的。唐僧師徒只是接受了人家給的衣物、乾糧。這種小的細節,小說中一次一次的反覆提及。「國王擺鑾駕,送唐僧師徒,賜金玉酬答,師徒們堅辭,一毫不受。」「話表祭賽國王謝了唐三藏師徒獲寶擒怪之恩。所贈金玉,分毫不受。」這說明了什麼呢,無非是讓我等讀者們,明白一個道理,那就是,修行人是不可接受錢財饋贈的。連維持基本生活需要的錢財都不接受的話,那麼,和尚化緣募資修建寺廟,對於佛教來說,也屬於「非法集資」的。有僧眾募集磚瓦木材、或自己動手,慢慢的修建寺廟,應該是可以的。像祭賽國這樣官府出資修建寺廟、也無不可。金光寺長期接受官府供養,白吃白喝,實屬不該。

問題是,為何出家人,有些人,會接受供養、喜歡受人追捧的感受呢?無疑,是不肯吃苦、愛慕虛榮的觀念所驅使。愛慕虛榮的人,就跟在金光籠罩下的祭賽國金光寺的和尚們一樣,縱然金光罩身,也沒有一丁點的長進。

金光是無形的虛榮,似乎虛無縹緲。可是荊棘,綿延千里之遙的山嶺上的荊棘,就不是無形的了。在粗淺的層面上,會認為虛榮是虛的,頂多是一種情感,沒有現實中的麻煩。當你繼續走下去,深行下去,就會跟唐僧一樣,赫然看到,這些虛榮的觀念,就是這漫山遍野、無邊無際、你觸碰不得的荊棘。

不但觸碰不得,對於玄奘師傅來說,這些荊棘,已是他無力面對的死局了。要不是豬八戒先生、興緻勃勃的替他摟草耙刺,他自己,已經膽怯。老豬表示可以包過。三藏表示不能相信:「你雖有力,長遠難熬。卻不知有多少遠近,怎生費得這許多精神!」老孫表示這荊棘叢有千里之遙,三藏表示驚慌失措:「怎生是好?」後來發現燒荒也不是辦法的時候,三藏道:「這般怎生得度?」

不是沒辦法,是他不想碰。

因為,這荊棘,是他多年培養、鍾愛有加的各種思想觀念之成就呢,尤其是那些虛榮和美好夢想的蔓延生長。

來,先瞧瞧這大海一般寬廣的荊棘叢吧。在孫悟空的眼裡,這荊棘:

匝地遠天,凝煙帶雨。夾道柔茵亂,漫山翠蓋張。密密搓搓初發葉,攀攀扯扯正芬芳。遙望不知何所盡,近觀一似綠雲茫。蒙蒙茸茸,鬱郁蒼蒼。風聲飄索索,日影映煌煌。那中間有松有柏還有竹,多梅多柳更多桑。薛蘿纏古樹,藤葛繞垂楊。盤團似架,聯絡如床。有處花開真布錦,無端卉發遠生香。為人誰不遭荊棘,那見西方荊棘長!

這裡的荊棘叢,不但浩瀚似海、汪洋星漢的樣子,中間可是夾雜分佈著松柏柳桑、梅蘭竹菊的,並且還有參天古樹、如錦鮮花。你可以說荊棘都是無益廢柴,這裡面的松柏梅蘭之屬,就不能說是沒用的東西了吧?

在中國的傳統文化中,或賦或比或興,每每可見以這些植物來比喻君子品性的傳說與詩章。人性中的優點和高岸,和自然界中的這些事物,意象相同,彼此映照,讓人類那看不見的屬性,有了肉眼可見肉身可觸的形狀和構造。歲寒三友松竹梅,你無論寒暑如何變幻,時局和人心動與不動,它就在那裡。伴隨著靜默的大地山川,斗轉星移,它始終按著自己的節奏,兀自生息。決然不會如飛機一樣,開著開著,就不知道哪裡去了。也不會如你的誓言那般,說著說著,就化作飛塵沒了。

知道玄奘為何心中難捨了吧。他的心裡面,保留著若干美好的人世間的品性呢。那是昔日的夢想和尊嚴哩,也是今日他與三個徒弟之間很大的一個分別:彬彬有禮、氣節高傲。

可是,在孫悟空的眼裡,這些松柏花卉,藤蘿古樹,都只是荊棘。在豬八戒的眼裡也是,在沙和尚的眼裡也是。

玄奘的意識裡面,一直有著一個高大的士大夫形象,他按照這個形象去為人處世,還按照這個形象去修飾自己。在走上西天道路之前,或許,這個形象的確是玄奘符合的。可是,讀者們都知道,自打玄奘走上西天路,每每他的表現,與這個形象背道而馳。

背道而馳,那並不表明玄奘真的就脆弱不堪了。那是因為修行就是不斷的面對愈加強力的衝擊和壓力。一路上,儘管表面上經常做不到,這並不妨礙玄奘構建自己的理想人格概念。而且,在孫悟空、豬八戒、沙和尚三個鄉巴佬的對比之下,玄奘的君子士大夫人格,往往愈加顯得「偉岸」。這種對比,尤其是在沿途中各地的村也居民、君王將相的吃驚和嘆息之下,是不是,也強化了玄奘的內心自我形象呢?

玄奘自我體系裡面的荊棘,具體從什麼時候開始出現的呢?我們看一下狀況。三藏道:「這般怎生得度?」八戒笑道:「要得度,還依我。」然後豬八戒就大展神通,一口氣耙開了百餘里的荊棘。然後,然後就看見一塊空地,空地路上有一通石碣,上書三個大字「荊棘嶺」。下有兩行十四個小字,乃「荊棘蓬攀八百里,古來有路少人行。」

嗯,問題出現了。

實際上問題早就出現了。

早在他們面對這條長嶺的時候,嶺頂上是路,到了嶺上,荊刺棘針下面仍然有道路的痕迹。也就是說,曾經這是有人行走的路。到了荊棘嶺界碑這裡,碑文標註很清楚的說,這裡的核心地帶,自古以來就有八百里。並且,雖然荊棘蔓延,雖然幾乎沒人走過,實際上,依然有人穿越荊棘走過去。

可是,如果少有人走,就算他們全都有八戒般的神通摟開荊棘走過去。就碰他們幾個人的幾雙腳丫,也留不下路痕。怎麼回事?我們再看看碑文標註,說得明白,古來有路。啊,原來,這裡的路徑,是天然的。當然,人身內各種神奇的路途,都是天然在的。是人們自己把他們給堵塞埋沒了。

這披荊斬棘一百多里了,才出現了荊棘嶺地界的石碑。那說明什麼?說明當下的荊棘,比之前蔓延了百十里。

如果荊棘蔓延,應該是兩頭蔓延的。孫悟空看到的千里長度。扣除兩端的百十里,也基本就正好是八百里。

那四根木頭的木仙庵在哪裡?應在荊棘嶺西邊界處,或西邊界之外。那幾根木頭呢,也不在荊棘嶺的荊棘叢之內。

第六十四回(2)隱秘夢境

從荊棘嶺的界碑位置和銘文可知,玄奘自我體系裡面的荊棘,古已有之。只是荊棘們的精神支柱,卻是表示氣節節操的梅蘭竹菊等。作為一個人,擁有高尚的氣節不是好事嗎?為什麼它們成為了荊棘的靠山了呢?

當然了,作為一個塵世間的人,正直貞秀、崇尚天然性情、喜好清幽脫塵,基本上可以說是一個相當好的正人君子了。中國傳統的道家儒家,正是推崇這類品質的。能做一個君子、以君子的品性來要求自己,無疑是人世間的大好人了。且不說人類,就說這松柏檜竹楓杏梅桂幾根木頭,即是因為堅守了若干君子之道,而匯聚了靈氣、成了精。

實際上,這是玄奘信念中,那些木頭一樣的品性,由於誤解了直、空、虛、節、柔等,成了精。怎麼誤解了?從這幾根木頭的名字和詩詞上,就可看出名堂來。孤直,自然是把直陷於孤絕之地的極端。凌空,把放空信念錯當成了自斷根基的空中樓閣一樣。拂雲一味求靜,陷入死寂。勁節崇尚貞秀,流於淤滯。當然了,它們不是真的為了永脫輪迴而修道,它們是為了滿足自己美好的人生願望而希望長生。換句話說,它們渴望長生,是因為長生之後,能永遠享受它們的君子氣節所帶來的榮耀感、自我肯定的滿足感。這幾個傢伙,詩詞裡面,滿滿的都在表達著它們的這種情趣。

為何說它們不是為了真正修道?你看那勁節它玄奘擄來,嘴上的理由是「因風清月霽之宵,特請你來會友談詩,消遣情懷故耳。」一句話,抓你來嘮嗑。「一向聞知聖僧有道,等待多時,今幸一遇。如果不吝珠玉,寬坐敘懷,足見禪機真派。」一句話,想看看你真本事。而且還表明,等聊夠了之後「待天曉自當遠送過嶺」。可是後來忽然冒出來一個杏仙,這四個傢伙眼見那杏仙對唐僧有意,就又開始語言撮合淹留,希望唐僧娶親還俗過日子去,再不提送人走路。你想聽禪機,卻對唐僧表達的禪機嗤之以鼻,只對唐僧的才情讚不絕口。你想來消遣情懷,卻轉眼就要唐僧放棄、毀掉他的修行。

這說明什麼?當然是說明了,它們對修道本身,充滿誤解,不是為了真正修道而修道。它們的修道,只是圍繞自己的高尚情操,鍾愛有加,日益磨練,把人世間的性情的陶冶,當作了了修道。並且,一旦遇到合適人選,它們的美夢,還包含著郎才女貌、百年好合呢。

嘿,這,不正是唐僧一直縈繞於心的才子佳人夢嘛。

就是么孫悟空他們三個,腦袋裡完全就沒有才子佳人這根弦兒,要是敢對他們三兄弟談情調談詩歌、談人生談理想,保證是對牛彈琴。正是因為這是只有玄奘才擁有的獨特執著,所以才發生了他獨自面對的局面。

唐僧他們是在哪裡看見的古廟?是在荊棘叢界碑后又深入一日一夜的地段。這一日一夜大概多遠?豬八戒開路,一日行有百十里。那麼後面這一日一夜,大概也有二百里,二百三四十里的樣子吧?荒廢的古廟,在荊棘嶺深處。古廟周圍,卻恰好是一段沒有荊棘的空地。

這個古廟,是什麼時候、誰在這裡建的?又有誰曾經在這裡修行?又是什麼原因,荒廢在這裡,並且,竟然,淹沒在荊棘叢中?

可是,你靜心想想,這意象,跟玄奘的心態狀況,好吻合啊。古廟是他的初心,堅心修行。上千里的梅蘭竹菊,是他塵世中的情操。密纏繞的荊棘,是從情操中滋生出來的糾結雜念、與對情操的自我保護。結果是,最終,荊棘保護著人世間的情操、也淹沒他的世界,雖然他本心的周圍,荊棘不展,可是他,早已是無力前行。縱然荊棘攔路,也不想失去荊棘的保護。

於是乎,在他自己掩蓋和自我保護的意識下,竟然發生了咄咄怪事。

什麼怪事?那本領低下的老木頭,竟然能當著孫悟空的面,把玄奘給擄走。不但毫無痕迹的擄走他的人,而且還跟那個紅小鬼,一起把他給抬著飛了七八百里。要知道,唐僧還是塵世中的人、還是肉身,連孫悟空都不能把他給拖離地面,紅孩兒也只能是拎著他拖地而行。這兩根木頭,卻能把他給抬走飛去了。這這這,無法解釋嘛。

第六十四回(3)吸引力法則

過於文藝的人,在有的關卡上,是過不去的。像玄奘這樣,因為對於荊棘般的雜碎觀念、和風雅、堅貞、正直等等優良品性,是混淆不清的。

為此,孔子早有諸多睿見的區分。「巧言令色,鮮矣仁。」「友便辟,友善柔,友便佞,損矣。」說話花言巧語動聽入心,善於察言觀色、俯首帖耳討巧人的,基本不會是好人。「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。」「鄉願,德之賊也。」「古者民有三疾,今也或是之亡也。古之狂也肆,今之狂也盪;古之矜也廉,今之矜也忿戾;古之愚也直,今之愚也詐而已矣。」

文藝青年們,早就忘記了,真正的文藝,內質乃是直面自己內心、堅守正道的大無畏精神。就像修道,有人避世修行、有人遠離城市,有人就以為,這是弱者的選擇,孤傲極端的偏激行為。人世間的斯文,也被陰陽反背地演繹成了陰柔怪氣。或者是,把陰柔怪氣當作了斯文。可是你看看孔子本人,人家是「溫而厲,威而不猛,恭而安。」

這些荊棘「匝地遠天,凝煙帶雨。夾道柔茵亂,漫山翠蓋張。密密搓搓初發葉,攀攀扯扯正芬芳。遙望不知何所盡,近觀一似綠雲茫。蒙蒙茸茸,鬱郁蒼蒼。風聲飄索索,日影映煌煌。那中間有松有柏還有竹,多梅多柳更多桑。薛蘿纏古樹,藤葛繞垂楊。盤團似架,聯絡如床。」漫山夾道,密密搓搓,攀攀扯扯,盤團似架,聯絡如床,不知所盡。嘖嘖,簡直就是殺馬特少年們那驚爆眼球、讓人崩潰的髮型。

而這時候,必當是老豬他們的生猛混不吝的糙勁兒,正好是文藝藤蘿剋星。面對這種斬不斷理還亂的雜亂思緒和小資情調,還是八戒清醒:「要得度,還依我。」來到荊棘嶺界碑,看見那行小字「荊棘蓬攀八百里,古來有路少人行。」八戒豪邁的笑了,就你這點爛東西,還敢來攔咱?等我老豬與他添上兩句:「自今八戒能開破,直透西方路盡平!」

攔老豬是攔不住的,對孫悟空和沙和尚來說,這荊棘也跟雜草差不了多少。於是,故事的情節就必須轉了,讓玄奘直面自己的內心。於是就出現了古廟,以及早就躲藏在他內心深處的木頭文妖。

這古廟,廟門之外,有松柏凝青,桃梅鬥麗。台階之上,有綠蕪覆蓋。庭院之內,有竹搖青珮,牆頭之上,有野蔓縈繞。那鳥兒,悲啼如訴。讓老孫,直叫凶多吉少。然後,那兩個樹精就在孫悟空舉棍打來的當兒,把玄奘給搶走了。實際上,一直到最後,這幾個樹精,連跟孫悟空他們三兄弟交手的機會都沒有,就被滅了。這樣的本領,還能當著孫悟空他們的面兒搶走人。速度之快,簡直是超過全副武裝的職業搶屍大軍。

實際上,之所以能搶走唐僧,小說的下一回有答案。暫且不研究怎麼能把唐僧搶走。咱們看,為什麼讓他可以被搶走。搶走了,這荊棘嶺的大關可不是就等於過了半截兒,便半途而廢了嗎?不是廢了,而是豬八戒的勇猛,促使他面見自己的初心。既然初心已現,那就直擊內心的考驗吧。讓他跟內心變異的品性節操,直接交鋒。

交鋒不是打仗,卻是用最鑽他心的文藝范兒,來跟他刀鋒相見。怎麼刀鋒相見?吟詩!你想不到這種奇特的方式吧?

是實際上,修行人才是真勇猛的。在過去,他們遠離塵世,進入深山,外人以為清凈,實際上是鑽進了自己體系內的妖魔窩,與妖魔正面直擊,運金剛智、行善無畏。

修行人不會自己去找妖魔。卻是只要你心念有動,便會有妖魔應化而來。如這樹精四操與杏仙。老木頭說:「一向聞知聖僧有道,等待多時,今幸一遇。如果不吝珠玉,寬坐敘懷,足見禪機真派。」「聖僧勿慮。我等也是千載奇逢。」小木頭說:「我聽說有佳客在此會詩應酬,特來相訪。敢求一見。」

實際上,玄奘是一開始開腔吟詩,就是入局了。後來見人家石屋環境優美,完全符合自己的理想,更是心花怒放,得意開懷,忍不住裂開嘴巴笑哩。你看他在樂極中念叨的一句是什麼?「禪心似月迥無塵。」就在這種深度入局的情況下,他還以為自己修得無漏呢。要不是最後杏仙有那配偶之求與他,促他驚醒,估計他最後肯定是樂滋滋的在執迷中離開這裡的木仙庵呢。

唐長老一上來,就喜歡上了人家這裡的清幽之所,因此,當四個看上去道貌岸然的老頭,潛意識就認定了人家是高尚之輩,所以,當四個老漢排著隊對著他用詩來吹大牛,他非但沒聽出來,還欽羨不已,覺得眼前這四個,應該就是漢時「四皓」。

第六十四回(4)吹牛也要有品

三藏眼見這四位老漢,骨骼清奇,樣貌另類,不自覺的內心就斷定了,這四位乃是絕世的高手、離世的仙翁、理想中的師父。於是乎馬上以弟子自謙,以仙翁供奉這四位:「弟子有何德行,敢勞列位仙翁下愛?」啊,我想知道,四位仙翁搶我來,是看上了我哪個優點哩?知道了,我好自己鼓勵鼓勵自己。

一聽三藏說話這麼入耳貼心、給台階上,松樹那木頭就立碼兒眉花眼笑,很是滿足,同樣的恭維就即刻回奉了:「一向聞知聖僧有道,等待多時,今幸一遇。如果不吝珠玉,寬坐敘懷,足見禪機真派。」啊喲,總是聽別人說你是多麼多麼的有道的聖僧,老早老早就想跟你鬥鬥法了。今天真是老天開眼,讓你撞上門來。來來來,坐坐坐,好好的聊聊禪機吧,讓我們也見識見識真本事。

既然要鬥法,那就一一報上名來,三藏躬身道:「敢問仙翁尊號?」十八公道:「霜姿者號孤直公,綠鬢者號凌空子,虛心者號拂雲叟;老拙號曰勁節。」報過名號之後,三藏問起了它們的年齡,尊壽幾何。一聽問年齡,撓到得意處,四個傢伙馬上就有精神了,然後就輪番開吹。

柏樹說:「我歲今經千歲古,撐天葉茂四時春。香枝鬱郁龍蛇狀,碎影重重霜雪身。自幼堅剛能耐老,從今正直喜修真。烏棲鳳宿非凡輩,落落森森遠俗塵。」長了千年,嗯,厲害。嗯,說了一大堆,實際上才剛剛入門。

有柏樹墊底的話,那凌空子檜樹,就輕鬆的笑了。手捻綠髯,口吐香言:「吾年千載做風霜,高幹靈枝力自剛。夜靜有聲如雨滴,秋晴蔭影似雲張。盤根已得長生訣,受命尤宜不老方。留鶴化龍非俗輩,蒼蒼爽爽近仙鄉。」檜樹一樣是千年老枝了,可是也就是能讓鶴在他這兒呆上一呆,它對自己的期待是有朝一日能「化龍」,化龍之後,可以接近仙鄉,也就是仙人們待的地方。

眼見得眼前這兩位如此不成氣候,竹竿兒踏踏實實的微笑起來,表示:「歲寒虛度有千秋,老景瀟然清更幽。不雜囂塵終冷淡,飽經霜雪自風流。七賢作侶同談道,六逸為朋共唱酬。戛玉敲金非瑣瑣,天然情性與仙游。」竹竿兒這麼神氣的說的跟仙人一起遊玩,實際上,只是「竹林七賢」、「竹溪六逸」,這個七賢和六逸,六個凡人而已,即使在凡人之中,也算不上極品人才。並且,竹林七賢、三對半二愣子,不能算先賢。

既然竹竿兒跟前面兩位一樣的,淪陷了。剩下最後的老松,豪邁的、毫無壓力的站了出來,壓軸登場:「我亦千年約有餘,蒼然貞秀自如如。堪憐雨露生成力,借得乾坤造化機。萬壑風煙惟我盛,四時灑落讓吾疏。蓋張翠影留仙客,博弈調琴講道書。」不過,不過,說到最後了,老松的至高境界卻是:整天圍觀仙客們的聚會聊天兒!

吹牛的感覺雖然美好,可是沒品的人怎麼吹,也不會吹出有品的泡泡來。不過呢,這時候,這四位這麼明顯的瑕疵,三藏沒聽出來呢,依然渾渾噩噩的稱呼它們「四位仙翁」。由於這四位,採用的是芝麻開花步步高的吹牛手法,一個比一個勁爆,激動人心,三藏滿耳朵聽到的是「堅剛、正直、遠俗、長生、不老、化龍、風流、賢逸、天然、真秀、自如、博弈調琴」等等美好高雅詞藻的堆砌。

然後三藏後面一句無意識的話,戳破了它們的肥皂泡,三藏說,你們都上千歲了,高年得道,丰采不凡,兄弟我掐指一算,你們應該是漢初的名士「四皓」吧?!四皓,當然是四個凡人中的高人。可是高人畢竟也是凡人。三藏的下意識,把這四位「仙翁」給降格成了凡人。不過,這時候的四木頭,也沒大反應過來,滿足地謙虛道,過獎過獎,我們不是四皓,我們是四操。

然後,四個傢伙垂憐的摸摸三藏的頭,小傢伙,你妙齡幾何?於是,真鬥法開始了。不過,前面它們四個的詩詞裡面,還潛藏著其他方面的意味。

第六十四回(5)過招

它們四個的自我表白中,透露出什麼潛藏的意味呢?

柏樹說,它自己的堅剛耐老、正直遠俗,沒有家傳、不是師承,乃是「自幼」就順應自己的天性,自然成長。檜樹說它自己得到長生訣、不老方,是因為它自己「盤根」、「受命」。同樣是依靠自己的天然之性。竹竿呢,也是「自風流」。松樹也是,「自如如」,「借」得「造化機」。

作為一棵樹木,只要它們盤根、秉性,默默的活著,符合它們作為樹木的各自的天性,自然會符合上天給予的造化之機。符合造化機,很容易的就可以活個千兒八百年。作為人,如果真的符合人類的人倫道德,活個百十歲,也的確不在話下,黃帝內經,不就提到過這個說法么:「上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。」

至於它們說的遠俗塵、近仙鄉、與仙游、留仙客講道書,並不是它們獲得長生的根本。至於它們說的修真、傲風霜、長生訣、不老方,也是自以為是的長生手段。因為,通過它們的話,您發現沒有,跟所有的妖怪們、地上仙家們一樣,沒有師父。自學成材是值得讚許的,延年益壽,可以自學,通過自我維護達致健康的活著、長久的活著。可是修道上,不存在自學成材這麼回事兒。

上天有好生之德,因天地有機,有造化之生機。這是深山中的老林木頭們都已經懂得的事情,聰明尊貴的人類卻越來越不相信了。當然,人類自身的筋脈穴位已經都閉塞淤滯,層層的從天地的生機中剝落下來。

三藏還沒開口,這四位節操君的境界和檔次,已經暴露無遺:有些道行、又不得其門,附庸風雅、喜歡自我滿足的自我標榜。

然後三藏開口,道出了自己脫本骸、讀佛經、拜師父的修行方式來。節操君們一聽,覺得聞所未聞、匪夷所思,馬上要求「望以禪法指教一二」。可是等三藏透徹講完自己的禪法見解后,那節操君竹竿兒便說了一大堆毫無節操的詆毀之話來。

三藏究竟說什麼了,讓竹竿君必須強力反擊?

三藏說:「禪者,靜也;法者,度也。靜中之度,非悟不成。悟者,洗心滌慮,脫俗離塵是也。夫人身難得,中土難生,正法難遇:全此三者,幸莫大焉。至德妙道,渺漠希夷,六根六識,遂可掃除。菩提者,不死不生,無餘無欠,空色包羅,聖凡俱遣。訪真了元始鉗鎚,悟實了牟尼手段。發揮象罔,踏碎涅槃。必須:覺中覺了悟中悟,一點靈光全保護;放開烈焰照婆娑,法界縱橫獨顯露。至幽微,更守固,玄關口說誰人度?我本元修大覺禪,有緣有志方記悟。」

參禪么,要依靠入靜,對於三藏來說,主要是打坐入定。法么,就是修行人的標桿,度、量、衡,思考和行為的依據,對外事外物的判斷標準。入靜后,只有通過悟,才能漸漸的揣摩觸及到那種標桿。這種標桿、度量衡,對修行人來說,是更高層面上的法、道,那個層面的構造原理、那個世界的構造框架那個世界的脈絡。這種觸及,非無求而不得,如果不是那種人念俱寂的狀態,也體悟不到。如果不是凝神且靈動、也很難觸及。觸及了,就是上去了。觸及了,就是上下貫穿了。怎麼叫悟呢?洗心滌慮,把附著在本我之上的凡塵雜念、各種雜碎念頭都清洗掉,就OK。當然,這個做起來是最難最難的。人類的身體很難獲得,一個生靈能獲得人身的概率小之又小。獲得中土的人身的概率,又是小中之小。獲得中土人身並且得入正法門修行的概率,更是極小中的小極。作為極小概率事件,如果能三項全得到,那真是人世間最大的幸運了。

如果這三樣前提盡皆具備,然後才能說道。什麼是至德妙道,意即什麼是你所能得到的最高級的德和所能悟到的最好的道?這種最好的,不像鑽石、金子那樣是有形的,而是存在於渺漠希夷間。渺,細小已極間;漠,稀薄似無中;希,人心罕至處;夷,平常難辨內。總之,都是挑戰人類感官極限、心智邊緣的境界。當然了人類身體的精妙絕倫,是我們人類的自我認識遠遠不夠的。

可是,人類的身體,如果在我們心神運作下,能契合那種狀態,便可構造出,觸及那種細微奧妙之道的結構,從而,進入那個時空體系。天行者,不一定需要遠行,再遙遠的天界,也可以通過這種方式,沿階而上。天行者們,通過內心的枝蔓,行走在天地各界。

可是一開始,誰也走不動,乃是由於,內心的枝蔓、精神的肢體,萎靡不生、虛弱無力。為甚呢,乃是因為,六根六識,人類的感官感覺中,已充滿了垃圾、臭蟲、各種污穢骯髒的東西,這些東西,乃是無日不時,飄蕩在我們意識和身體中的錯念、雜念、骯髒之念。這些東西,需要吸食啃噬你的能量為生,你的精神肢體枝蔓,就是被它們給附體、消滅的了。

所以要,掃蕩根識心念,打掃衛生。怎麼打掃,手法已經告訴你了。三藏剛剛講過。三藏講的「洗心滌慮,脫俗離塵」,不就是這個手法嗎?

不是,這個是方向的描述,不是具體的手法。具體的手法是什麼?乃是這個「渺漠希夷」。這個手法,正好對應上三藏口頭的話「靜」。靜是一種狀態,對於凡俗人來說、初步入門的來說,同樣是一種手法。可是,對於三藏這種路途中的修行人,就不是了。「渺漠希夷」,正是三藏所說的「靜中之度」,金標準。

哎!不說那麼玄乎,因為,說起來,會讓文字讀起來,嚴重挑戰人的心神凝聚力、導致思維窒息。後果很嚴重。

不過,三藏還說了另一種手法「菩提者,不死不生,無餘無欠,空色包羅,聖凡俱遣。」定中的標桿、度。有了標桿,就不會在靜修中,被思緒雜念的驚濤駭浪所吞噬迷失。「訪真了元始鉗鎚,悟實了牟尼手段。」三藏拿打鐵做比喻,妙得很,您自己感受一下。「悟實」這倆字更是妙得很。道理,要悟到了有形狀的地步。「覺中覺了悟中悟」,迭代遞進的方法,周而復始的沿階而上。「一點靈光全保護」,守護根本的自我,萬不可迷失在各種玄妙中。「放開烈焰照婆娑,法界縱橫獨顯露。」真我的光焰搖曳蔓延,那是你的枝蔓筋脈。縱橫各界,十方之間,無不清晰可辨的你。

「至幽微,更守固,玄關口說誰人度?」這麼幽微的境界,到了這裡,不再前進,轉而開始守固,因為,已成玄關。玄關,修行者人人都在談論,可是,又有誰走到了這個境界、度過了這一關隘?「我本元修大覺禪,有緣有志方記悟。」因為我是來自這一法門之上界,被安排走這一場、也立下志願走這一趟,因此才想起來,這些舊日的路途。

四個傢伙一直在支著耳朵認真的聽呢,當然是聽得聞所未聞、心花怒放。折服之下,一個個稽首皈依,躬身拜謝道:「聖僧乃禪機之悟本也!」

瞧,它們四位這是聽懂了,您肯定會這麼想。實際上,這四個傢伙,什麼也沒聽懂!

第六十四回(6)一隙

等作揖之後直起來腰板板,這節節空空,又節節不通的竹竿兒君,就開始說起來驚世駭俗的話,要跟玄奘對壘的架勢:「禪雖靜,法雖度,須要性定心誠。縱為大覺真仙,終坐無生之道。我等之玄,又大不同也。」感情是,三藏講了具體的如何定性、如何誠心,傳播到竹竿兒君的耳朵里,什麼都沒聽見。按照人家三藏師父的方法,都修得玄關了,竹竿兒君還認為,那終究還是輪迴之內的東西,不能永生。什麼叫井蛙不可與語天?這就是了。以它這麼低下的修為和智商,還打算要說個怪話、博個眼球、賣個玄虛,洗腦轉化三藏哩。實在是,沒有自知之明的呆瓜,也不相信自己是塊豆腐渣的渣渣。

果然,三藏一聽到與眾不同,就上鉤了,好奇的咬餌「道乃非常,體用合一,如何不同?」眼看三藏真的要用真貨換贗品、一副呆萌呆萌的樣子,那節節不通竹竿兒君就開始猛吹:「我等生來堅實,體用比爾不同。感天地以生身,蒙雨露而滋色。笑做風霜,消磨日月。一葉不雕,千枝節操。似這話不叩沖虛。你執持梵語。道也者,本安中國,反來求證西方。空費了草鞋,不知尋個甚麼?石獅子剜了心肝,野狐涎灌徹骨髓。忘本參禪,妄求佛果,都似我荊棘嶺葛藤謎語,蘿蓏渾言。此般君子,怎生接引?這等規模,如何印授?必須要檢點見前面目,靜中自有生涯。沒底竹籃汲水,無根鐵樹生花。靈寶峰頭牢著腳,歸來雅會上龍華。」

研究竹竿兒君的牛皮之前,咱們先研究研究,這麼有修為的三藏,怎麼就輕易的上鉤了?

三藏師父被擄到這裡,睜開眼睛仔細觀摩的第一幅景象是什麼?是「漠漠煙雲去所,清清仙境人家。正好潔身修鍊,堪宜種竹栽花。每見翠岩來鶴,時聞青沼鳴蛙。更賽天台丹灶,仍期華岳明霞。說甚耕雲釣月,此間隱逸堪誇。坐久幽懷如海,朦朧月上窗紗。」

他一看這裡是煙霧繚繞、風景優美。就主動鑒定這裡是「仙境人家」先。為何?因為符合他心目中的「仙境」的模樣呀。而且,他認為這裡是修行的好地方「正好潔身修鍊」,為何?那還不很顯然的,他潛意識裡,的確希望有這麼個地方來修行。啊,就不用辛苦跑路、不用整天在妖怪窩裡掙扎。是啊,這麼好的地方,簡直就是神仙呆的地方了「更賽天台丹灶,仍期華岳明霞。」內心想圖個清靜、靜修正是他希望的,不想再吃苦的念頭,不自覺的就流露出來了。並且,他還感覺,神仙的地方都不如這裡好玩「說甚耕雲釣月,此間隱逸堪誇。」瞧,三藏這時候,對於「隱逸」人士的日子,是多麼的嚮往。正是因為他神往想象中的「隱逸」,才會不自覺的把四個呆木頭,當作了歷史上的隱逸先賢,秦末漢初的「商山四皓」。

三藏把自己自覺對號入座、把對方自覺對號入座,自己給自己下個套之後,任憑那四根木頭,吟詩自詡中明明白白的交待出自己是各種木杆兒,他亦渾然不覺。三藏聽他們挨個自伐的當兒,以為他們四個是拿各種樹木自喻自己的高貴品格,沒察覺眼前這四個真的是木頭。還有一個原因,那就是古代文人喜用各種樹木花草呀、山石河流呀來做比喻,風雅頌賦比興之法么。比者,比方於物。興者,託事於物。對於眼不可見的,用可見的內構相似的事物來指代,本來是為了方便理解,一種方便的手段。只是後世,文人墨客中,竟然有獃子,真的沉迷於各種草木,捨本逐末、買櫝還珠、棄肉留皮。到得清代,某些人甚至到了快要變態的地步,被草木朱石之精所拘役,可悲。

那麼,再研究拂雲叟的話,如何唬得那聖僧哥哥、真心的給跪了。

竹竿兒君的話,是順桿兒爬,順著三藏的話、貼身而進,短刀利刃、乘隙而刺。

- [07/25]《西遊漫注》第五十九回

- [07/27]《西遊漫注》第六十回(附:作者的話)

- [07/29]《西遊漫注》第六十一回

- [08/02]《西遊漫注》第六十二回

- [08/04]《西遊漫注》第六十三回

- [08/11] 《西遊漫注》第六十四回(上)

- [08/12]《西遊漫注》第六十四回(下)

- [08/15]《西遊漫注》第六十五回(上)

- [08/19] 《西遊漫注》第六十五回(下)

- [08/22]《西遊漫注》第六十六回

- [08/24]《西遊漫注》第六十七回(上)

- [08/27]《西遊漫注》第六十七回(下)

- [08/29]《西遊微漫注》1-5回

- 查看:[裴殷裴殷的.最新博文]

- 查看:[大家的.最新博文]

- 查看:[大家的.文史雜談]

評論 (0 個評論)

- bobzhou:五十年代初上海下等妓女賣淫凄慘到什麼程度

- 蘇誠忠:無賴

- 澳洲雪梨子:再論「羞恥之心」

- 澳洲雪梨子:毛澤東的《沁園春·雪》

- 澳洲雪梨子:我們還有羞恥之心嗎?

- 澳洲雪梨子:記者與妓者

- 蘇誠忠:創新的意義

- 澳洲雪梨子:閑談「說謊」

- 矯海濤:故國往事:高考來了父親走了忍住淚進考場

- yunmu:美國最為引人注目的兩個縣

- bobzhou:費九牛二虎之力逮捕潛伏特務鈕梅波的經過

- 蘇誠忠:釋法

- bobzhou:政府與學校,地主與公僕

- 澳洲雪梨子:從「中國人不愛讀書」說起

- 蘇誠忠:從兩種信用體系看左派之危害

- 澳洲雪梨子:漢語是世上最豐富的表達語言?

- 解濱:百年前的罪惡,加州到底應該賠償誰?

- 8288:弄堂的瓦解

- 8288:中國有多少個黨委書記?

- 蘇誠忠:邪教